Лёт времени

(2005–2006)

Я не разворачивал Альвин подарок. Тайная надежда, которую я лелеял все эти годы, угасла после нашей встречи. Отныне я стал равнодушен к своей судьбе, и последовал период, лишенный значения, годный только на выброс, как скомканная бумажонка.

Только два с половиной года спустя она снова напомнила о себе. В это время я уже довольно долго жил с Норой, бывшей коллегой. Она была из Бристоля и такой же мнительный ипохондрик, как я, мы оба торопливо переключали программу, когда по телевизору заходила речь о каких-нибудь страшных болезнях. Узнав, что я воспитывался в интернате, она нисколько не удивилась. «Когда я впервые увидела, с какой бешеной скоростью ты поглощаешь еду, я сразу так и подумала – тюряга или интернат». Нора как раз была в Англии на трехмесячной практике. Перед отъездом она делала кое-какие намеки, что влюблена в меня. И хотя я не отвечал ей любовью в той же мере, но теперь мне это представлялось не таким уж важным.

В студии звукозаписи я поднялся до должности начальника редакционного отдела, я разъезжал по Европе, знакомясь с музыкальными группами, чьи пробные записи представлялись многообещающими. Это была привилегированная должность, и некоторые из младших коллег выражали недовольство моим повышением. «Почему все отдано на откуп Жюлю?» – говорили они и утверждали, что я давно отстал от жизни и что я холоден, как рыба. Но шеф меня поддерживал, и группы, которые я выбирал для заключения договора, действительно имели успех. Я никогда не выбирал артистов только за то, что они талантливы, потому что таких оказалось много. Я выбирал те группы и тех певцов, у кого было желание чего-то добиться. Больше, чем у меня в фотографии. Я был убежден, что творческие способности можно в себе воспитать, можно выработать у себя фантазию, но не волю. Настоящий талант – это воля. Сегодня я уверен, что эта мысль больше всего настраивала коллег против меня.

Между тем Лиз и Тони стали закадычными друзьями, моя сестра часто ходила с ним на блошиный рынок, посещала его шоу магии и ездила с ним на мотоцикле. И только об одном никогда не было речи.

– Ну есть что-то между вами? – спросил я ее однажды.

– Не говори чепухи! Тони не вышел ростом.

– Да он же всего на пару сантиметров ниже тебя, неужто тебе этого мало? Не думал, что ты такая!

Сестра посмотрела на меня таким взглядом, словно я вообще ничего не понимаю:

– Во всяком случае, ничего такого между нами нет. Он просто смотрит за мной, как нянька.

Я знал, что как-то ночью Лиз приняла что-то такое, от чего чуть было не отправилась на тот свет. «Незначительный эпизод», как она сама об этом говорила. Меня она тогда не застала и в отчаянии позвонила Тони. Всю ночь он просидел у ее постели.

«И вот однажды я признался, что люблю ее, люблю с самого первого дня, – рассказывал мне потом Тони. – А твоя сестра на это ответила, что и так знает. Я еще добавил, что ни на что не рассчитываю, хочу только внести ясность. – Тут он засмеялся. – Мне хватит того, что она и дальше позволит за собой присматривать, сказал я тогда. И представляешь? – посмотрел на меня Тони. – Мне действительно хватает. Конечно, я хотел бы чего-то большего, но и так, как сейчас, тоже нормально».

– Можно напомнить тебе эти слова через пару месяцев, когда у нее появится новый друг?

– Лучше не надо.

Тем временем Лиз устроилась работать учительницей в гимназию. Однажды за ужином она рассказала мне о том, что один ученик пишет ей тайком любовные письма.

– Один из отстающих учеников в классе, – сказала она. – Слово «чувство» у него везде написано с ошибкой, без буквы «в». Прелесть, да? – Сестра по-детски застенчиво улыбнулась.

И эта улыбка воскресила во мне одну давно забытую сцену.

Мне вспомнилась Альва и наша встреча в Мюнхене. В первый момент я принял это за сентиментальный отголосок, но затем понял, что передо мной всплыла не Альва, а ответ на вопрос, который она мне тогда задала: каково было мне и брату с сестрой, когда мы после смерти родителей ехали в интернат?

Как на постепенно проявляющемся поляроидном снимке, эта картина медленно проступила в моей голове из белизны.

Более двадцати лет назад, в туннеле прошлого я еду в машине на заднем сиденье, рядом брат. Впереди за рулем тетя Хелена, возле нее Лиз. Давящая мысль о том, что я буду жить в интернате, висела надо мной всю дорогу. Я снова и снова вспоминал похороны родителей. Две крохотные ямки, в которые опустили их урны.

За окном проплывали голые зимние пейзажи, исчезли последние проблески света. И вот в этой мрачной атмосфере вдруг заговорила моя сестра, она фантазировала о нашем новом доме.

– Спорим, там есть школьная форма, – говорила она. – Блузки и юбки у девочек и костюм с галстуком у мальчиков.

– Не люблю костюмы, – сказал Марти. – И галстуки тоже.

– А столовая, наверное, в огромном зале, – продолжала Лиз. – Наверняка у них есть и бассейн. А для спорта – площадки, где можно играть в теннис и даже в крикет.

– Не люблю крикет, – сказал Марти, который все последние недели, о чем бы ни шла речь, начинал каждую фразу со слов «не люблю». – И вообще, чего это ты о крикете вспомнила? – спросил он. – В крикет же играют только в Англии да в Индии.

Но Лиз, не слушая его, уже описывала роскошные спальни и хорошо оборудованную интернатскую кухню. Тогда я этому удивился, сейчас же, спустя десятилетия, понимал, что это было просто со страха. На салфетке она в последний раз написала свое имя: «Лиз, Лиз, Лиз».

Появились первые указатели, показывающие дорогу к интернату. Я представил себе, как меня в первые дни примут другие ученики, и у меня свело желудок.

– Это же будет превосходно! – снова сказала моя сестра. – А ты как думаешь?

– Нет! – произнес Марти и, протерев очки, озабоченно переглянулся со мной.

Тетушка, выбравшая этот интернат, тоже старалась нас ободрить:

– В детстве мне всегда хотелось жить в интернате. Но меня туда так и не отдали. Я уверена, что там будет здорово.

– Вот именно – здорово, – глупо сказала Лиз. – Мы уже почти приехали. Поскорей бы уж!

Когда мы наконец прибыли и в темноте показались жалкие, облезлые здания интерната, где только в нескольких окнах горел свет, примолкла и она.

Из машины я видел, как тетушка разговаривает с директрисой интерната, как брат и сестра выгружают из багажника вещи и с растерянным видом стоят на парковке. Я тоже вышел и, взяв свой чемодан, пошел было к ним, но директриса сказала, что пятиклассники и шестиклассники, к которым отношусь и я, живут в другом корпусе. Не успев даже сообразить, что отныне буду разлучен с братом и сестрой, я смотрел вслед Марти и Лиз. Подхватив свои пожитки и коротко попрощавшись, они уже скрылись в здании побольше. Остановившись на пороге, сестра еще кинула на меня прощальный взгляд – взгляд, в котором уже намечалось все то, что произошло впоследствии. Она еще как-то выдавила из себя улыбку, по-детски смущенную, и исчезла, была – и нет. И потребовались годы, прежде чем она возвратилась.

* * *

Поздней осенью 2005 года после концерта в Баварии я наведался в гости к брату. Вместе с Эленой и ее племянниками мы пошли на праздничное гулянье. Солнце заливало карусели и закусочные ларьки своим золотым светом, со всех сторон гремела музыка и стоял многоголосый гомон, нас овевал аромат жареного миндаля. Марти рассказывал мне про то, что скоро люди будут читать книжки только в электронном виде.

– Ерунда какая-то, – сказал я. – Это же значит опустошить реальный мир. Книги, пластинки и фильмы выбрасываются и в оцифрованном виде, как в заточение, отправляются в виртуальный мир, в который никогда не ступит нога человека. Будущие дети будут сидеть в пустых белых комнатах.

– «White wall children», – вставил мой брат, – неплохое название для музыкальной группы.

Я нахмурился:

– Раньше нужно было ждать, пока проявится пленка. Но ведь дело не только в любимых фотографиях, а еще и в той радости, которую давало ожидание.

– Что поделать, дедуля, – чуть-чуть улыбнувшись, сказал Марти. – Часы обратно не повернешь.

Я отмахнулся. Но что-то от этого разговора застряло в памяти и впоследствии еще долго тревожило меня, как незамеченный сразу порезанный палец. «Часы обратно не повернешь» – мне надолго запомнились эти слова.

– Все в порядке? – подтолкнул меня в бок Марти. – У тебя какой-то подавленный вид.

– Все хорошо.

– Не знаю, – сказал Марти. – Тебе скоро стукнет тридцать три, время идет, а ты, боюсь, об этом забываешь. Недавно ты говорил мне, что ненавидишь свою профессию.

– Я сказал, что вряд ли буду вечно работать по этой специальности. Ну и что? Все о’кей. Перестань, пожалуйста, вечно переживать!

Кажется, при этих словах я сильно повысил голос.

– К черту, Жюль! Я же не собираюсь с тобой ссориться. Просто я не хочу, чтобы ты в один прекрасный день очнулся – и, глядь, тебе уже сорок, и все шансы упущены. Ты все мечтаешь и выдумываешь себе несуществующую жизнь. – Марти схватил меня за плечо: – Пора забыть прошлое. Ты знаешь, сколько на свете людей, которым пришлось хуже, чем нам? Ты не виноват в том, какое у тебя было детство, и не виноват в смерти родителей. Но ты виноват в том, что из тебя делают обстоятельства. Только ты сам в ответе за себя и за свою жизнь. И если ты будешь делать только то, что делал до сих пор, то и получишь только то, что получал все это время.

Я промолчал, в последние минуты прогулки я замкнулся в себе. Затем я заметил аттракцион «Стукни Лукаса». И тут на меня что-то нашло. Не раздумывая, я заплатил за билет, схватил молот и со всей силы опустил его на отметку. Металлический шар взлетел вверх, но только на восемьдесят процентов.

Тогда я собрал в кулак всю накопившуюся злость и отчаяние и стукнул молотом еще раз. На этот раз шар взлетел вверх на шестьдесят пять процентов.

Металлический голос из аппарата издевательски спросил меня:

– И это все, на большее мы не способны?

Я снова взмахнул молотом. Семьдесят процентов.

– И это все? – гулко воскликнул автомат и хохотнул.

Снова и снова я колотил молотом по маленькой черной отметке, но всех моих силенок было слишком мало, их просто не хватало, и шар ни разу не долетел до верхней планки.

В тот вечер я развернул Альвин подарок.

* * *

Это была книжка, белое карманное издание: «Превращенная мысль и другие рассказы» А. Н. Романова. Как и пластинка Ника Дрейка, имя Романова пробуждало ностальгию, в школьные годы он был одним из наших любимых писателей.

Сначала я прочитал дарственное посвящение Альвы. Оно было довольно кратким. Под ним была еще одна надпись – очевидно, рукой ее мужа.

Дорогой Жюль!От жены я слышал о Вас только хорошее.Желаю Вам получить удовольствие от чтения.От всего сердца,ВашАлександр Николаевич

Я снова и снова перечитывал эти строки. Неужели это правда? Я вспомнил, как в интернате Альва восторженно расхваливала рассказы Романова. Благоговейную интонацию, с какой она читала мне вслух какой-нибудь отрывок. Почему же при нашей встрече она не сказала мне, что замужем за ним? Наверное, хотела уберечь меня от унижения, ведь я ему в подметки не гожусь!

Я отправился на «веспе» за город. Когда свечерело и небо заголубело перед наступлением сумерек, вся местность приобрела таинственный и манящий вид. Разлился какой-то неземной свет. Лишь издалека глухо доносился шум города, и вот в одиночестве я вдруг болезненно осознал, что я не смог воспользоваться своим временем. Старался не упустить ни минуты, догоняя автобус, и растратил годы, так и не сделав того, что хотел.

В ту же ночь я написал Альве и ее мужу электронное послание в шутливом тоне о том, что я наконец, с опозданием всего лишь в несколько лет, прочитал книжку и этот подарок с нежданным дарственным посвящением доставил мне огромную радость. В отличие от прошлого раза, от Альвы пришел незамедлительный ответ. Он заканчивался следующими словами:

Мы с мужем будем очень рады, если ты как-нибудь нас навестишь. В настоящее время мы живем в шале под Люцерном, и ты всегда будешь желанным гостем.

Надеюсь, что мы снова увидимся.

Альва

Моментальный ответ Альвы и многократно повторенное приглашение взбудоражили меня. Ко мне снова вернулась надежда, как в пятнадцать лет. Как в тридцать. В то же время я чувствовал, что с этой историей нужно покончить, если я не хочу всю жизнь гоняться за призраком. Вскоре после этого, как нарочно, позвонила Нора и сказала, что с нетерпением ожидает встречи со мной после своего возвращения и у нее есть для меня сюрприз: «Жди и гадай. You will like it». После телефонного разговора я невольно вспомнил, как она охотно ходила со мной на танцы, как всегда привозила из Англии мои любимые сконы, вспоминал ее красивое лицо с крохотной родинкой над верхней губой, которую она в шутку окрестила Саймоном. И я вновь осознал, что она мне приятна, что эти месяцы я по ней скучал, что она реальна. Человек, для которого я что-то значу.

Я принял решение после одного разговора с Тони. Он снимал квартиру на Ораниенбургской улице. В гостиной – громадный бильярдный стол, в прихожей – вставленные в рамочки фотографии Уилла Стейси и графические работы Ротко, кабинет набит инструментами, осветительными приборами, шлифовальными машинами и другими вещами, необходимыми Тони для фокусов. Новый номер, который показывал Тони, заключался в том, что он гнул на сцене или завязывал узлом лазерный луч, просовывал сквозь него руку, а затем необъяснимым образом цеплял на него плечики для платья, так что те висели в воздухе, держась на зеленом луче.

В каждый мой приход мы опять играли в бильярд. Такая привычка сложилась у нас еще в интернатские годы, когда мы с братом почти каждые выходные бывали в «Джекпоте». Марти был в школе одним из лучших бильярдистов: персонаж, точно взятый из фильма категории «Б», – в руке бильярдный кий, жирные волосы, козлиная бородка и черное кожаное пальто. Мы никогда не могли его обыграть.

– У нее есть друг, – сказал Тони во время игры, – довольно симпатичный.

– И что теперь?

Он растерянно поглядел на шары, затем нацелился на желтый.

– Не знаю. Я ценю твою сестру и в то же время влюблен в нее. Та часть, которая заботится о ней, рада ее счастью. Но та часть, которая в нее влюблена, готова порвать этого хахаля в клочья.

Он промазал.

– Я знаю, ты давно уже задаешься вопросом, почему я, наконец, не брошу эту историю с твоей сестрой, – сказал он. – Почему я просто не найду себе другую и не заживу с ней вполне счастливо. Да вот только порой остановлюсь и подумаю: «Жаль, что с Лиз не сложилось, а так вроде тоже неплохо. Значит, большего было не дано». – Тони покачал головой. – Нет, не могу я иначе.

– Я знаю.

– Ведь у нас никогда ничего не сложится, и, вероятно, через полгода я заговорю иначе, начну врать самому себе, но, по крайней мере, сейчас я честен. – Он положил кий. – Может, если ты всю жизнь шел не туда, то это и был правильный путь?

* * *

Январский вечер. Серый, закоптелый свет сочится в купе, края облаков светятся металлическим блеском. Поезд замедлил ход, проехал немного по инерции, остановился. В Люцерне на перроне меня встречала Альва. Она трижды расцеловалась со мной в щеки, затем отвела к своей машине, где нас уже ждал ее муж.

– Даже не верится, что ты действительно приехал, – сказала она на ходу, подведя тем самым итог и моим мыслям.

А. Н. Романову было уже шестьдесят семь лет, но выглядел он по крайней мере на десять лет моложе.

– Александр, – произнес он и протянул мне руку. – Очень рад познакомиться с вами.

Его акцент был почти незаметен. Романов оказался стройным, высоким мужчиной аристократической внешности, с волнистыми седыми волосами, и в тот вечер он был элегантно одет – в костюм и рубашку с незастегнутой верхней пуговицей. Его угловатое лицо было словно высечено резцом, рот складывался в лукавую усмешку, вдобавок от него исходила какая-то аура старомодной мужественности, невозможно было представить, чтобы он уклонился от драки или не сумел бы починить текущую сточную трубу.

Альва звала мужа не Александром, а русским уменьшительным именем Саша. Пока она вела машину вверх по склону горы, Романов рассказывал о местности, которую мы проезжали. Для меня было потрясением услышать звучный голос этого человека, чьи потаенные мысли были мне уже знакомы из его рассказов. Романов вошел в литературу двадцатилетним – интеллектуальный денди, чьи романы и новеллы переведены на тридцать языков. Сейчас его слава хоть и померкла, но оставила свой след в Интернете, где я наряду со множеством сплетен о его первом браке нашел также целый ряд фотографий, на которых он был запечатлен то в обществе знаменитых художников своего времени, то курящим перед клубом в Кэмдене.

Вот уже два года они с Альвой жили не в Люцерне, а в небольшой горной деревушке Эйгентал у подножия Пилатуса. Местность была сельская, кроме нескольких фермеров и коренных жителей, наверху почти никто не жил, большинство гостиниц казались необитаемыми. Издалека доносился мелодичный гудок почтовой машины.

Мы подъехали к обширному участку, окруженному подгнившим деревянным забором. Само шале представляло собой громадное строение с каменным фундаментом, верхний этаж, крытый гонтом, был деревянным. За домом раскинулся сад и лужайка, затянутая тонкой корочкой льда. Уединенный приют, по-видимому всегда существовавший обособленно от остального мира. Я сложил свои вещи в гостевой комнате и на минутку задумался, зачем меня сюда занесло.

На ужин мы ели раклет, картошку и пили белое вино. Граммофон на камине играл джаз.

– «Time Further out», – сказал я. – И вы ужинаете под такую музыку?

Романов обрадовался:

– Иногда. Вам нравится?

– Моей матери очень нравился Брубек.

– Я слышал Дейва в Сан-Франциско живьем. Очень общительный человек. Однажды после какого-то шоу мы вместе очутились в одном баре и проговорили несколько часов.

Альва взглянула на меня и сказала:

– Надо сказать, что Саша в шестидесятые годы был его преданным поклонником, ездил за ним, где бы он ни давал концерты. И как-то раз Брубек над ним сжалился и пять минут с ним поговорил.

Альва весело погладила Романова по руке. Мне было больно видеть, как они по-свойски переглянулись, как ей нравилась его манера, его затаенная усмешка, как будто он единственный из присутствующих заметил что-то забавное, но, никому не сказав, оставил это про себя. Я представил себе счастливые годы, которые она, по-видимому, с ним провела. Как сначала она держалась, наверное, неприступно, а потом оттаяла. Раньше она часто давала мне почитать книжки Романова. Отдельные места в них были подчеркнуты, в них шла речь о смерти его отца или о мучительном страхе, что ему не суждено ощутить счастье. Она по-прежнему восхищалась им, мне это было отчетливо видно.

– По пути сюда я еще раз перечитал ваше «Несгибаемое сердце». Наряду со «Снегами Килиманджаро» Хемингуэя это лучший рассказ из всех, какие я знаю.

– Спасибо, но он несколько переоценен. – Романов поперчил свой сыр. – Знаете, мне было двадцать лет, когда я его написал. С тех пор прошло более… Словом, это было очень давно. Рассказ неаккуратен, в нем чувствуется кич, у него масса недостатков.

– Меня он затронул.

Романов взглянул на Альву:

– Сколько ты ему заплатила, чтобы он это сказал?

– На наших счетах сейчас пусто.

Как тогда на вокзале, он протянул мне руку:

– Благодарю вас, Жюль, за эти слова.

После ужина мы сидели в гостиной. Все выпили лишнего. Щеки Романова разрумянились от вина. Придя в хорошее настроение, он рассказал нам, что очень точно представляет, как выглядит его душа:

– Величиной она около двадцати пяти сантиметров в диаметре и держится где-то на уровне груди. Она отсвечивает серебристо-серым цветом, а когда тронешь ее, то кажется, что касаешься тончайшего бархата, прежде чем рука проходит сквозь нее, как сквозь воздух.

Потом он рассказал о своей дружбе с Набоковым и о поездке в Китай:

– Я был тогда в вашем возрасте и каждый вечер ходил с друзьями в нелегальное казино в Макао. – Романов отставил в сторону свой бокал, чтобы жестикулировать обеими руками. – Царила восхитительная атмосфера преступного мира, слышались недвусмысленные предложения, ты флиртовал и беседовал с бандитами и сомнительными дельцами. В первый вечер мои друзья захотели играть на автоматах, я же выбрал рулетку, и мы договорились встретиться ровно в полночь в обменной комнате. Мне сопутствует удача новичка, и я выигрываю за несколько часов две тысячи долларов. По тем временам – огромная сумма. Ровно в полночь я в условленном месте ожидаю друзей, но их еще нет. – Романов отпил из бокала. – Я жду. И вдруг замечаю нечто невероятное: за одним из столов уже в двадцать третий раз подряд выпадает красное. Ну, думаю, вот он, идеальный момент. Итак, я ставлю сто долларов на черное. Никакого риска. Выпадает красное. Я еще раз ставлю сто долларов на черное. И снова, в двадцать пятый раз, выпадает красное. Чтобы вернуть свои деньги, я ставлю на черное двести долларов. Опять красное. Теперь мне уже надо поставить четыреста долларов. Опять ничего. Восемьсот долларов. Красное. Тут приходят мои друзья. Я беру у них взаймы денег и ставлю две тысячи на черное. Но и в двадцать девятый раз выпадает красное. Когда я, разоренный, выхожу из казино, то вдогонку себе успеваю услышать, как крупье объявляет: «Черное».

Анекдот не слишком выдающийся, но Романов рассказал его так мастерски, что в конце невозможно было не рассмеяться.

Он достал из серебряного портсигара сигарету:

– Покурить на сон грядущий. Не хотите?

Я с благодарностью отказался и залюбовался, с каким наслаждением он выдувает в потолок струйку дыма, сколько удовольствия он способен извлекать из этого простого процесса.

– Альва говорит, вы с ней знакомы с детства?

– Да, это так.

– Как вышло, что вы потеряли друг друга из вида?

– Потому что…

Быстрый взгляд в сторону Альвы, но она сидит, опустив голову. В памяти встала давно вытесненная картина: пустой, кое-как обставленный дом. Как я взбежал по лестнице и какое волнение я втайне испытал, увидев Альву обнаженной, в тот момент, когда разрушилась наша дружба. И в который раз я спросил себя: нарочно или нет ее мать послала меня наверх?

Романов внимательно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Альву, и в его глазах мелькнуло меланхолическое выражение.

Он встал и подошел ко мне. Мы оказались одного роста.

– Вы молоды, Жюль. Не забывайте это. У вас впереди много времени.

Меня поразила та подчеркнутость, с какой он произнес слово «время». Он в последний раз затянулся, затем загасил в пепельнице сигарету:

– Хорошо, что вы приехали к нам погостить. Оставайтесь, сколько вам захочется. Вы увидите, как хорошо тут в горах спится.

Поцеловав Альву, он неторопливо стал подниматься по лестнице.

Когда он ушел, я сел на диван и налил себе еще фондана.

– Ты что – групи? – спросил я как бы шутя. – Его муза?

– Наверное, и то и другое, – сказала она. – Кстати, Саша уже целую вечность столько не говорил, как сегодня. Похоже, он хотел произвести на тебя впечатление. И даже ходил без палки, чего обыкновенно не делает.

– Мне он нравится. Как ты с ним познакомилась?

Альва уселась на комод и поджала под себя ноги:

– Это было десять лет назад, на симпозиуме в Санкт-Петербурге, где я работала переводчицей. Ему тогда не было шестидесяти, и он был похож на актера, но чем-то напоминал и Джорджа Гершвина. Я сразу обратила на него внимание, потому что он прекрасно говорил по-немецки, а женщины так и льнули к нему, такого я еще не видела. Он что-то говорил и все время посматривал на меня. Не знаю, в нем было какое-то небрежное спокойствие… Меня это завораживало.

– А как к нему отнеслись твои родители? Они навещают тебя здесь?

– Отец бывает у нас несколько раз в год. С матерью отношения порвались. С тех пор как я окончила школу, мы больше не разговаривали.

Вокруг дома было тихо, ближайшие соседи жили далеко, отделенные, как стеной, чернильной тучей. Я смотрел на Альву: за прошедшие годы она нисколько не постарела. Она носила очки, волосы убирала в узел. На шее – два шрамика цвета слоновой кости.

Она запрокинула голову:

– Знаешь, я хочу быть честной. Я люблю Сашу…

И вдруг упавшим голосом:

– Но не обманывайся тем, что было сегодня вечером. Он уже несколько месяцев никуда не выходит, а в последнее время он… стал несколько забывчив.

Сверху донесся шум водопроводной воды, затем послышались шаги.

– Раньше мы много путешествовали. Просто так или с лекциями, по симпозиумам. У него столько друзей по всему миру! Но главное, он был такой живой, такой любопытный! До знакомства с ним я думала, что он грустный, раз пишет такие грустные вещи. Оказалось, напротив, он излучает детский оптимизм, который просто заразителен. Это я в нем особенно любила.

Альва снова налила нам вина.

– Два года назад Саша перенес тяжелую болезнь. Тогда все вроде бы обошлось, но болезнь его изменила. Словно улетучились его волшебные чары, словно он вдруг стал обыкновенным старичком с присущими его возрасту страхами и чудачествами. Он все время сидит у себя наверху и пишет, непременно хочет закончить свою книгу. Недавно он мне сказал, что уже чувствует конец: «Смерть тут, в доме. Ты тоже ее чувствуешь?» Я обняла его, но, как это ни дико звучит, да, я почувствовала его уход.

Она нахмурилась и немного помолчала. Собравшись с силами, она снова обратилась ко мне:

– Кстати, он знает, что ты пишешь.

– Да не пишу я ничего, Альва, сколько можно! Когда это было!

– Может, ты и не пишешь на бумаге, но фиксируешь все в голове, – произнесла она своим тихим голосом, дотрагиваясь до моего плеча. – Так было всегда. Ты хранитель воспоминаний, и ты это знаешь.

* * *

Вдали – горный массив Пилатуса. Шум бурлящего ручья. Хотелось глубже вдыхать свежий воздух. Встав на рассвете, я пробежался вдоль реки, мимо фермерских усадеб и перелесков. Вспотевший и запыхавшийся, я, сделав круг, вернулся через час в шале. К моему удивлению, на крыльце перед домом меня встретил Романов.

– Так-так, – сказал он, – спортсмен, значит. Моя жена любит спортсменов, и вы это, конечно, знали.

– Ваша жена больше всего любит писателей.

Он ухватил меня за рукав:

– Пойдемте, Жюль! На минутку.

Романов отвел меня наверх в свой кабинет. Там пахло теплой, сухой пылью. Большой письменный стол с печатной машинкой «Оливетти», маленький столик в углу, пианино, разложенные тут и там рукописи и деревянное распятие. Больше ничего.

– Мой разум требует места, – сказал Романов. – Раньше у меня тут стояли две книжные полки, но тогда я читал, вместо того чтобы писать, так что пришлось их, к сожалению, выставить вон. Мне нужно работать. Время летит.

Это «время летит» было у него, очевидно, лейтмотивом, он постоянно повторял эти слова. Однажды он сказал, что в детстве написал стихотворение «Время, ты улетаешь», однако как-то при переезде оно затерялось. Название он позаимствовал из оперы Шуберта, своего любимого композитора, только слегка изменив фразу. Первые строки его детского стихотворения звучали так:

Время, ты улетаешь,

Возьми меня в полет…

Я кивнул на пианино:

– Вы играете?

– Немножко.

Романов заиграл один из «Фантастических танцев» Шостаковича. Казалось, его пальцы сами знают, что делать, без труда попадая на нужные клавиши.

– В консерваторию меня тогда не приняли, – сказал он. – Но у меня всегда оставалась в запасе моя «Оливетти», так что можно сказать, я всю жизнь занимался тем, что более или менее элегантно стучал по клавишам.

Закончив опус, он опустил крышку. Похоже было, что он что-то задумал. Наконец он махнул в сторону углового столика:

– Если хотите, то можете здесь работать и писать.

– Спасибо, но я не хочу вам мешать.

– Вы не помешаете мне, напротив. Раньше я всегда любил писать в библиотеках. Меня окрылял вид работающих людей. Поначалу со мной часто сидела Альва, но она чересчур любопытна, и это меня нервировало. – Он посмотрел на меня: – Итак, что скажете? Я был бы рад компании.

Сказано было как бы между прочим, но я почувствовал, что это просьба, и в тот же день после обеда пристроился у него в кабинете. Его письменный стол стоял у окна, мой – у стены. У Романова перед глазами был вид на швейцарский горный ландшафт, у меня – на деревянные балки. У него было кожаное кресло на роликах, у меня – пластиковый складной стул. Совершенно очевидный двухклассовый социум.

Для начала я взялся редактировать отчет для лейбла, но мне это давалось с трудом. В конце концов я закрыл документ и стал писать все, что приходит в голову. Какой бы абсурдной ни казалась мне сама мысль о том, что я сижу рядом с писателем, которого когда-то так уважал, на деле она послужила мне хорошей мотивацией. Моя фантазия была как законсервированный рудник, и вот я спустился в вагончике и сам удивился, как много еще там можно добыть. У меня сразу возникло несколько замыслов, дремавших, как видно, все эти годы.

Романов наблюдал за мной.

– Что? – спросил я.

– Вы так быстро пишете. Клавиши у вас так и тарахтят: тюкитюкитюк.

Я метнул взгляд на «Оливетти»: там на вставленном в машинку листе было напечатано всего несколько строк. На носу Романова были очки, губы от напряжения сжаты.

– А о чем вы тут пишете?

– О воспоминаниях. Роман из пяти повестей. Все они между собой связаны, и, по сути, речь о том, как воспоминания определяют строй нашей личности и управляют нами.

Романов задумался и затем возмущенно фыркнул:

– Это ужасно. – Он встал. – Так ужасно, что я с удовольствием взял бы машинку и вышвырнул в окно. Моя последняя публикация была шесть лет назад, эту книгу я постоянно откладывал.

Романов заходил по комнате, опираясь на одну из палок, которые стояли в корзинке в углу комнаты и без которых он не мог обходиться после несчастного случая, произошедшего с ним несколько лет назад. Он постукал себя пальцем по лбу:

– Там пусто, как в кладовке, где все запасы съедены. Все осталось в опубликованных книгах, на скомканных листках, в произнесенных словах. Я…

Вдруг посреди фразы он как будто забыл, что собирался сказать. Он резко отвернулся. Только тут мне стало слышно тиканье висящих в углу настенных часов.

– Когда мне было столько лет, Жюль, сколько вам сейчас, я тоже много писал. Тюк-тюк-тюк, – изобразил он снова. – Я был такой беззаботный! Думал, что и дальше всегда так будет. Но все шло на убыль. Следовало бы с этим смириться. Но я не могу. Не могу, пока вы считаете, что «Несгибаемое сердце» – моя лучшая вещь. Я написал ее в двадцать лет между делом.

Он сделал паузу. А затем наступил тот жуткий момент, когда он просто переменил тему и слово в слово опять рассказал историю про нелегальное казино.

* * *

В первые дни с Альвой у меня было такое чувство, как будто я после долгого странствия вернулся домой. Эпизоды нашей юности значили для меня гораздо больше, чем все, что было потом, каждый разговор с ней, каждый взгляд, даже каждое огорчение тех лет высились в моей памяти, словно монолиты. А тут я снова вернулся к истокам. Когда мы сидели на кухне, пили вино и дурачились, бродили по лесу, не говоря ни слова, когда она неумело наигрывала мне что-нибудь на рояле, а я ей рассказывал разные истории про брата и сестру, или когда мы ночью сидели с ней на диване в гостиной и Альва вдруг прислонялась ко мне, – в эти мгновения я почти зримо видел, как наше прошлое мягко соединяется с нашим настоящим и будущим.

На третий день моего пребывания Альва с мужем рано утром отправились в город. Когда они уехали, я поднялся на третий этаж. Увидел, что они спят в разных комнатах. Весь этаж был пропитан резким запахом трав, мазей и лекарств. Альва рассказывала мне, что после операции по поводу простаты ее муж принимает сильнодействующие лекарства. Его комната была похожа на склад антикварной лавки, на ночном столике, рядом с азиатской плетеной лампой, глобусом и записными книжками, сидел тряпичный заяц. Комната Альвы напоминала временное пристанище: круглая кровать, рядом с которой башенками высились штабеля книг, драцены и юкки перед окном дотягивались до потолка.

На этот раз я выбрал для пробежки тропинку, пролегающую через гористый сырой ельник. Тропинка вела меня все вверх и вверх по склону Крайгюча. Над полями внизу так и свистел ледяной ветер.

Когда я подбегал к шале, на крыльце меня встретил не Романов, а Альва.

– Я наблюдала за тобой из окна, – сказала она. – Кто бы подумал, что я когда-нибудь снова увижу, как ты бегаешь?

После запоздалого завтрака мы с ней пошли гулять. Шале стояло возле лесного участка, деревья росли местами так густо, что не видно было неба, и лес производил на меня впечатление какого-то сумеречного магического подземного царства. Альва шла бок о бок со мной, ее лицо разрумянилось от мороза.

– В последние годы я часто думал о твоей сестре, – заговорил я после небольшой паузы, – о куртке, которую после нее нашли. Жаль, ты не рассказала мне этого раньше, тогда бы я мог понять тебя гораздо лучше.

Альва молчала. Подняв с земли камешек, она разглядывала его, как будто перед ней была какая-то драгоценность.

– Слишком много событий тогда накопилось, чтобы рассказать тебе все, – сказала она, отбросив камешек. – Когда пропала сестра, отец точно с ума сошел. Хуже всего, казалось ему, было то, что на ее куртке не нашли никаких следов. Он бросил работу, принимал участие во всех поисках и самолично опрашивал свидетелей. Он почти совсем не спал, а когда понял, что больше не может, сам себя направил в клинику. Моя мать несколько недель проплакала, а потом больше об этом не заговаривала. Как будто Фины никогда не было. Она просто погребла ее в своем молчании.

Голос Альвы сделался тише:

– Родители все только ссорились. После развода мы с матерью переехали в другую деревню, довольно далеко от нашей. Мы никому об этом не рассказывали. У меня тогда бывали приступы депрессии и мысли о суициде. Но я думала: «Что, если Фина вдруг вернется, а меня больше нет?»

Я хотел обнять ее, но она уклонилась. Мы поравнялись с обледенелым выгоном. На секунду у меня возникло искушение прикоснуться к ограде, которая была под током.

Она схватила меня за плечо:

– Другие в нашем классе понятия не имели, что я пережила, говорили лишь о том, как провели каникулы да о своих родителях, и все казались счастливыми. И только ты, – по спине у меня пробежали мурашки, – только ты не казался счастливым. Поэтому я тогда и села к тебе за парту.

Мы направились к ферме со странным названием «Унтерлауэлен».

– В таком случае тебе знакомо это чувство, – сказал я, – когда твоя жизнь чем-то изначально отравлена. Как будто в таз с чистой водой налили что-то черное.

– Я думала, помогут путешествия. После школы я на полгода отправилась в Новую Зеландию, потом в Россию. Позже, с Сашей, я побывала всюду. Но это уже не спасает.

– А литература? Она помогает?

– Иногда.

– А А. Н. Романов?

Она рассмеялась:

– Тоже иногда. Я же и читала, вообще, чтобы найти в этом прибежище, чтобы утешиться за чтением какой-нибудь истории. Раньше я непременно хотела стать героиней романа. Быть бессмертной и вечно жить в книге, а все другие пускай читают про меня и рассматривают со всех сторон. Сама знаю – тронутая! – И затем, застыдившись: – Хотя, если честно, я и сейчас считаю, что лучше всего быть романным персонажем.

И тут я понял, почему она заманивала меня в Швейцарию: она чувствовала себя обманутой. Наверняка она вышла за Романова еще и потому, что он изготовлял два ее любимых наркотика: оптимизм и красивые слова. Но с тех пор семидесятилетний поставщик сделался ненадежен. Я представил себе, как Альва прожила в горах последние годы. Потерявшимся сателлитом, одиноко кружащим вокруг рабочего кабинета в шале, за дверью которого ее муж, почти переставший с ней разговаривать, мучается за машинкой.

Мы сели за стол на ферме. Она рассказала о своем отце, который подарил ей к восемнадцатилетию красный «фиат», а сам за это время превратился в заядлого альпиниста.

– Кстати, его очень позабавило, когда он узнал, что его зять на десять лет старше его.

– Как он сейчас?

– Вполне хорошо, кажется. С некоторых пор он снова работает врачом-терапевтом в медицинском центре. Ему всегда нравилось общаться с пациентами, в детстве я часто заходила к нему на работу.

– Раньше ты мне никогда о нем не рассказывала.

Она сидела, не поднимая глаз от тарелки:

– Когда моя мать отсудила меня у него, отец переехал в Аугсбург. Поначалу я два раза в месяц ездила к нему на выходные, там у меня была своя комната, он дарил мне книжки, ходил со мной на долгие прогулки. А потом вдруг все контакты на несколько лет оборвались. Я думала, что это я виновата, что, наверное, я слишком напоминаю ему о сестре, но, когда мне исполнилось восемнадцать, он ко мне приехал, и мы все между собой выяснили. Как же я радовалась, что снова его обрела! И только тут я узнала, что моя мать скрывала от меня все его письма. Ему она сказала, что я больше не хочу его видеть.

– Почему она так поступила?

– Не знаю. Она всегда любила Фину чуть больше, чем меня, и так и не смогла оправиться после этой утраты. Мы часто ссорились. Говорили друг другу ужасные вещи. Она так холодно ко мне относилась, что я только обрадовалась, когда смогла наконец от нее уехать. И думала, что все. Но пару лет назад она прислала отцу письмо для меня. Без обратного адреса. Она живет теперь за границей, но об этом она не распространялась. Во всяком случае, письмо было хорошее. Своего рода прощальное. – Альва покачала головой. – Жаль, она не сказала мне все это раньше, когда я была моложе. Тогда я так ненавидела жизнь! У меня было такое чувство, что раз исчезла моя сестра, а мама меня все равно не любит, то, значит, я вообще никуда не годный человек. И я решила стать таким человеком, которому все это по заслугам.

Ее глаза заблестели. Я перегнулся и обнял ее.

– Ты немножко побудешь? – спросила она меня в самое ухо.

Я увидел ее умоляющий взгляд и понял – может быть, даже раньше, чем она, – все значение этого вопроса.

К удивлению моего шефа, я уволился из фирмы. Это удалось мне только со второго захода. При первом звонке я обставил дело так, будто бы заболел воспалением легких, но так как я никогда не был хорошим лжецом, то при втором заходе я сообщил ему, что больше не вернусь на работу. В отличие от обычного своего поведения, тут я ни на секунду не задумывался о возможных последствиях. Норе же я в ответ на ее сердечное письмо, присланное по электронной почте, сообщил, что в настоящее время не имею возможности продолжать с ней встречаться. В ответ она прислала мне несколько имейлов, звонила и оставляла телефонные сообщения, но я на них не откликался.

За каких-то несколько дней я подвел под своей прежней жизнью жирную черту. Притом я даже не имел четкого представления, как сложатся в будущем мои отношения с Альвой. Я знал только одно: второй раз я не могу ее упустить. И я не собираюсь всю жизнь расплачиваться за ошибку, которую совершил подростком.

– Мне очень не хочется повторять тебе это снова, но прошлое нельзя отменить или изменить, – сказал мой брат в телефонном разговоре.

– А вот и можно, – возразил я.

* * *

Несколько часов я сидел в гостиной, бродя по Интернету, как вдруг понял, что Альвы нет дома. Сначала я подумал, что она ушла наверх к Романову, но не слышно было ни ее шагов, ни работающего водопровода, звуки которого раздавались на все шале в одно и то же время. Я подождал в гостиной еще немного, потом лег спать. Был конец февраля, за окном густо шел снег. В шесть утра я проснулся оттого, что хлопнула входная дверь. Когда я потом спросил Альву, где она так долго ходила, она только пожала плечами, словно я непонятно о чем спрашиваю.

Новым было для меня и ее увлечение садовничеством. Когда настала весна, она могла часами возиться на огороде или пересаживала и поливала комнатные растения. А с огорода возвращалась с черной каймой под ногтями и совершенно счастливая. Зато царством Романова было шале, а если описать его звуком, то подойдет неустанный стук пишущей машинки.

Однажды он вдруг взял свою трость и вызвал меня на дуэль. Я тоже, в свой черед, взял другую, и несколько секунд мы фехтовали. Когда я заговорил с ним об этом, он лаконично ответил:

– Не важно, кем он в мире слыл, – он был ребенком, мужчиной был.

Фехтование заметно его утомило, он сел на стул и отер вспотевший лоб:

– Жюль, а чем занимаются ваши родители?

– Они погибли в аварии, когда мне было десять лет.

– Мне искренне жаль.

Я махнул рукой:

– А что ваши родители? Кем они были?

Он рассказал о своей матери, поэтессе, происходившей из старинной петербургской семьи:

– Она любила немецкую литературу и немецкий язык, поэтому у нас всегда была немецкая няня. Мой отец же был происхождением попроще, из Екатеринбургской области. Мужик-мечтатель, у него всегда были на уме великие замыслы, ни одного из которых он не осуществил. Он также бежал от Октябрьской революции, когда был еще ребенком. В Америке познакомился с моей матерью, потом мы жили в Нидерландах. Там мой отец и застрелился.

Я посмотрел на него вопросительно.

– Не добился успеха, – сказал Романов. – Он довел до разорения очередную фирму, мы не знали, что делать, в буквальном смысле оказались на улице. Это случилось по его вине. И тогда он поставил точку. Некоторые знакомые нашей семьи говорили, что это трусость, а на мой взгляд, он поступил очень последовательно. – Романов бросил взгляд на меня. – У сына всегда инстинктивно складываются хорошие отношения с матерью, за отцом же он недоверчиво наблюдает, уважает, сравнивает себя с ним. Всю жизнь я о нем размышлял.

– А я почти не знал отца, – сказал я. – Я часто спрашиваю себя, какие отношения сложились бы между нами, если бы он остался в живых. Был бы между нами вообще какой-то контакт? Или мы даже стали бы друзьями? Я хотел бы посидеть с ним в баре, поговорить уже взрослыми людьми. В моем случае все отсутствует: разговоры, мелкие эпизоды, все отцовско-сыновье. Только в двадцать лет я понял, что неправильно бреюсь. Мы как-то вместе брились с соседом по комнате. «Под подбородком надо всегда снизу вверх», – сказал он. А я и не знал.

Я сел рядом с Романовым на стул. Он похлопал меня по плечу:

– Вы хороший человек, Жюль! Я уверен, ваш отец любил бы вас.

Я смутился:

– Как случилось, что вы вдруг очутились в Швейцарии?

– Почему я тут очутился? Моя первая жена была родом отсюда, мне эта страна сразу понравилась. Кроме того, Альва после стольких лет за границей захотела вернуться. И я, честно говоря, тоже. После перестройки я поехал в Россию, но так и не прижился там по-настоящему.

– Кстати, я начал читать вашу переписку с Набоковым. Это правда, что вы мальчиком ездили к нему?

Романов засмеялся и откинул рукой волосы со лба. На секунду его возраст куда-то исчез.

– Не таким уж маленьким я был. Мне было, кажется, шестнадцать или семнадцать, и я только что прочитал «Лолиту». Это была первая книга, которая меня по-настоящему восхитила, хотя я тогда, наверное, и половины из нее не понял. Но одна только эта игра ума, этот блестящий язык! Я во что бы то ни стало должен был с ним познакомиться. Мы тогда жили еще в Орегоне, и однажды ночью я удрал из дома, сел на автобус «Greyhound» и махнул в Нью-Йорк, чтобы найти его в Корнельском университете. Но именно в тот день у него не было лекций. Я сказал, утрируя русский акцент, что я его племянник, и мне дали его домашний адрес. Часа через два я уже звонил к нему в дверь. Он страшно удивился, узнав, что ради него я удрал из дома. Мы позвонили моим родителям, потом пили чай и разговаривали о писателях и теннисистах, которыми оба увлекались. Разумеется, я посылал ему все свои сочинения, потом уже в Швейцарию. Он всегда их прочитывал, хотя и был на сорок лет старше.

Короткая пауза.

– Что делает Альва, когда уходит ночью? – спросил я. – Она уже несколько раз пропадала из дома. Что она делает?

– Я не знаю. Она мне не говорит, но поступает так все время, сколько я ее знаю. У меня всегда было такое чувство, что не надо ее об этом спрашивать. Мне кажется, она бы этого не хотела, ей зачем-то нужны эти ночные прогулки.

Я кивнул:

– Александр, можно задать вам еще вопрос? Как вы женились на Альве?

– Как я на ней женился?

Романов часто повторял за мной заданные вопросы. И вообще, я с тревогой все чаще отмечал моменты, когда он что-то забывал, не мог сосредоточить внимание или искал очки.

– Наверное, Альва уже рассказывала вам про тот симпозиум, когда она ко мне подошла. А я и сам давно обратил внимание на молодую женщину, которая объясняла людям, как куда-то пройти, и была так старательна во всем, что бы ни делала. Ладно что старательна, но еще и таинственна. Чувствовалось, что она многое пережила. – И затем с гордостью: – И вдобавок она была очень хорошенькая. Иногда лучше понимаешь человека, глядя издалека, а она производила такое впечатление, что способна одновременно грустить, быть сердечной с окружающими и веселой. И она читала. Господи, как эта женщина читала: на лестницах, на стульях, на полу, каждую свободную минуту у нее на коленях оказывалась раскрытая книжка!

– А затем? – тихо спросил я.

Он подумал:

– Альва была очень сдержанна. Несколько раз мы вместе сходили в ресторан, но она была какой-то робкой, сначала она почти ничего не говорила. Обыкновенно я в таких случаях чувствую, что обязан поддерживать беседу, да и показать себя, пожалуй. Но при ней я впервые наслаждался тишиной в душе. Она была словно прохладная рука на разгоряченный лоб.

Позже я стоял один перед панорамным окном в гостиной, наблюдая, как на дворе темнеет. Поначалу ночи в шале действовали на меня тревожно. Смеющиеся африканские маски на стенах, казалось, наполнялись призрачной жизнью, оленьи головы и другие охотничьи трофеи не сводили с тебя глаз, а выглянув в окно, ты часто видел только какие-то потусторонние сумерки над долиной, которые сменялись затем черным Ничто. Иногда по нескольку дней мы не видели ни одной живой души, и тогда возникало чувство, что тут, на горе, не осталось никого, кроме нас. Только звуки цивилизации возвращали к действительности: побулькивание воды в отопительных батареях или засвистевший на плите чайник. Наши будни текли монотонно и странно, и скоро я понял, что мы тут живем как потерпевшие кораблекрушение и все трое чего-то ждем. И поняв, что именно, я испугался.

* * *

В один из таких вечеров мне снова вспомнилась та странная сцена, которую я с юности вытеснял на задворки сознания. Мы только что посмотрели в репертуарном кинотеатре фильм Билли Уайлдера и, очутившись в городе, пошли поесть в ресторан. Романов, не любивший показываться на людях, в виде исключения был с нами. По пути домой он рассказал нам, как социолог Макс Вебер поссорился со своим отцом и тот вскоре после этого умер. Они не успели помириться, и Вебер после смерти отца превратился в развалину с совершенно разрушенными нервами.

– Он был вынужден уйти с преподавательской работы, – сказал Романов. – В результате случившегося он даже лишился речи.

– Из-за одной этой ссоры? – спросил я.

– Наверное, тут было много причин, но мне кажется, он так и не смог пережить того, что примирение с отцом стало невозможно. Это разрушало его изнутри. Жена Вебера говорила об этом, что какое-то исчадие зла из бессознательных темных глубин запускает свои когти в ее мужа.

Дома в шале, когда Романов ушел к себе наверх, Альва поставила альбом Ника Дрейка.

– В Мюнхене после нашей последней встречи я его часто слушала, – сказала она с серванта, закрывая книгу. – Я тогда была уверена, что больше мы не увидимся.

Альва любила усаживаться дома в самых неподходящих местах.

– Иногда я слышу, как ты наверху разговариваешь с Сашей, и не могу поверить, что ты действительно здесь. Быть с тобой, разговаривать, вместе слушать музыку – это составляло когда-то важную часть моей жизни, но в последние годы мне часто казалось, что это был только сон. Как будто на самом деле ничего не было. А теперь вдруг кажется, что все это было только вчера.

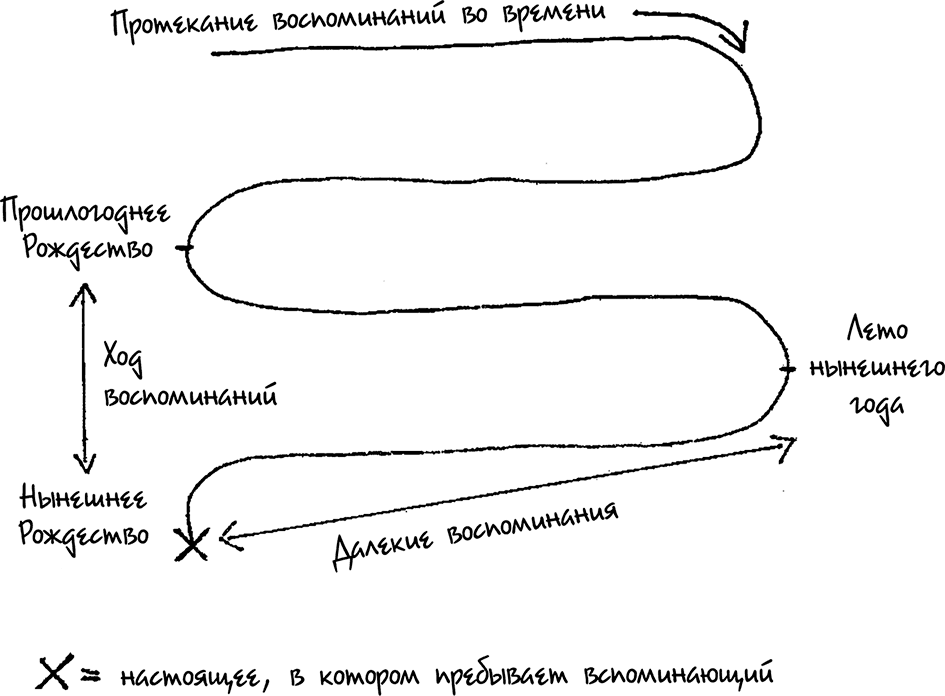

– Это потому, что мы слушаем ту же музыку, что тогда. Время течет не линейно, так же как и воспоминания. Ты всегда вспоминаешь то, что тебе в данный момент эмоционально близко. В сочельник всегда кажется, что прошлое Рождество было только что, хотя в действительности после него прошло двенадцать месяцев. Зато лето, которое по времени на шесть месяцев ближе, ощущается чем-то более далеким. Воспоминания о том, что эмоционально схоже с настоящим, приходят квазиукороченным путем. Вот…

Я начертил это на бумаге и показал ей:

– Так-так. Вот, значит, о каких вещах ты размышляешь.

Я взял трость Романова и прошел с ней несколько шагов по комнате. Альва подошла и просто забрала ее у меня.

– И ты теперь с ней ходишь? – Она провела рукой по полированному красному дереву.

– Отдай мне палку, она мне нужна!

Она засмеялась:

– Нет!

Негромко заворчал гром. В горах начиналась гроза, то и дело над вершинами вспыхивали молнии, озаряя ночь светом. Тем уютнее и укромнее было дома в то время, как над деревьями свистел ветер, теребя ветки.

Альва подошла поближе:

– Как случилось, что ты тогда действительно перестал фотографировать?

– Когда я фотографировал, мне всегда казалось, что это приближает меня к отцу. Но потом я понял, что это не так. – Меня бросило в жар. – Но начал я, во всяком случае, потому, что мне просто…

Она еще на один шаг приблизилась ко мне:

– Просто – что?

Перед глазами у меня всплыла позабытая, казалось бы, сцена: такси, удаляющееся в ночном свете уличных фонарей и заворачивающее за угол. Я хотел еще крикнуть ему что-то вдогонку, что-то важное, но не смог.

В смятении я посмотрел на Альву. Сказать ли ей то, о чем я только догадывался и в чем едва смел признаться самому себе? Что я по причине бессознательного чувства вины напрасно растратил свои лучшие годы: из-за него меня нечаянно занесло не на тот факультет и потому же я снова взялся за камеру? Что все эти годы я запрещал себе писать, хотя это было мое любимое занятие?

– Я расскажу тебе это в другой раз.

– В другой раз, в другой раз, – сказала Альва довольно соблазнительно, и моя рука вдруг бездумно схватилась за ее локоть. Рука, словно обретя собственную волю, перебирая пальцами, добралась по ее плечу до щеки. Еще полшажка в ее сторону, и мой подбородок соприкоснулся с ее лбом. Я посмотрел на нее сверху, она на меня снизу, на миг заколебавшись. Она взяла мою руку в свою. Но в тот же миг она сделала шаг назад, ткнула меня тростью в живот и пожелала спокойной ночи.

* * *

Я еще не догадывался, как быстро начнет сдавать здоровье Романова, не догадался и после того, как он дважды спустил воду в ванне, забыв, что собирался в нее сесть. Он мастерски умел скрывать свое состояние. Подобно дому, который снаружи был в полной сохранности, в то время как внутри уже все рушилось.

Как-то я провожал его в подвал, откуда регулировалось отопление и где можно было стирать белье. Внизу мне ударил в ноздри резкий запах чистящих средств, старых газет и сырых стен. В особом отделении находились полки с винными бутылками и оружейный шкаф. Романов стал доставать из него разные ружья и объяснять мне их особенности. Здесь были крупно– и мелкокалиберные, штуцеры, дульнозарядные ружья и двуствольные вертикалки.

– Раньше я много охотился, – сказал он. – А теперь уже давно не хожу. Меня научил отец, когда я был мальчонкой лет девяти. Он был выдающимся охотником.

Заметив мой взгляд, Романов кивнул:

– Он покончил с собой этим браунингом. Его любимое ружье. Мой отец был мужчиной и не побоялся спустить курок. Для нас его смерть была ужасна, но меня всегда восхищало его мужество, сейчас, может быть, больше, чем когда-либо.

Кончиками пальцев он прикоснулся к стволу.

– Послушай, – сказал он, внезапно перейдя на «ты», – два года назад я болел раком, поздоровался со смертью. Она сказала, что у меня остается мало времени. С тех пор я не могу не писать. Я знаю, что моя жена от этого страдает. Здесь, в горах, она отрезана от внешнего мира. Я предлагаю ей снять квартиру в городе, но она желает оставаться со мной. Мне жаль, что я уже не тот мужчина, в которого она влюбилась. Но не могу иначе. Я надеялся, что в тебе она найдет товарища, с кем можно общаться и вместе проводить время. Для меня много значит, что Альва не живет в затворничестве и полном одиночестве. Ты наш друг, и я умею ценить это по достоинству.

Он положил руку мне на плечо и посмотрел в глаза. Затем вдруг резко отвернулся.

– Но берегись, если ты вздумаешь ее трахать!

Потребовалось несколько секунд, прежде чем до меня дошло сказанное. Инстинктивно я отпрянул назад:

– Я не хотел…

– Я не дурак. – Романов все еще стоял ко мне спиной. – Будущее я предоставляю вам, молодым. Но пока я жив, я не хочу, чтобы она меня обманывала. Еще два-три года назад я бы сам позаботился об этом, я знаю, как привязать к себе женщину. Но теперь… Обещайте мне, что вы к ней не притронетесь!

Я молчал, переводя взгляд с Романова на огнестрельное оружие.

– Обещайте, Жюль!

Романов снова стоял лицом ко мне и не мигая, без былой приветливости, смотрел на меня в упор.

* * *

Настал июнь, и я уже шестой месяц жил в горах. Чтобы не протратить все сбережения, я поручил Лиз сдать в наем мою берлинскую квартиру. Но как же все это далеко, думал я, подъезжая с Альвой к маленькому холодному горному озерцу. Дрожа, мы вылезли из воды, улеглись на расстеленные полотенца, чтобы просохнуть на солнце. Пахло травой, небо сияло безоблачной голубизной. Некоторое время мы следили за далеким парапланом, плавно опускавшимся в долину. Я – лежа на спине, Альва – на животе. Она без конца поджимала коленки, нарочно толкая пальцами мою голень.

– Тебя это забавляет? – спросил я.

– Немножко… Кстати, а ты прочитал наконец «Сердце – одинокий охотник»?

– Прочел еще в школе. Эта книга меня действительно взволновала, я даже написал тебе письмо.

– Странно, – сказала она. – А я не получала от тебя никакого письма.

– Мне показалось, что оно слишком отдает кичем, и передумал отдавать тебе.

– Оно у тебя сохранилось?

– Нет.

– Врешь, Жюль! Спорю, что ты хранишь это письмо.

Над травой пролетела лимонница и села прямо передо мной.

– Я хочу почитать что-нибудь из того, что ты написал, – сказала Альва.

– У меня еще не закончено.

– И чем вы там занимаетесь вдвоем все это время? Я только и слышу, как вы разговариваете.

– Говорим в основном о тебе.

Снова ее пальцы ткнули меня в голень, на этот раз, чтобы я опомнился.

– А как идет дело у Саши?

– Трудно сказать. – Я задумался, как лучше сформулировать свою мысль. – Ты не замечала, каким он бывает рассеянным? У меня такое ощущение, что ему делается все хуже по сравнению с тем, что было две-три недели назад.

– Знаю, – сказала Альва упавшим голосом, как будто издалека.

– И что это означает?

Она промолчала. На этот вопрос ни один из нас троих не знал ответа.

Если у меня дело двигалось и я работал над двумя новеллами, то у Романова оно шло туго. Время от времени он прочитывал вслух всего несколько фраз и даже интересовался моим мнением. Но иногда он только смотрел, как я пишу. «Тюк-тюк-тюк», – приговаривал он тогда снова порой веселым, а порой подавленным тоном. Ведь было уже не важно, что из нас двоих он – лучше: ему уже никогда не испытать былого рабочего энтузиазма.

– Посмотрим потом фильм? – спросила Альва.

– Только если ты не будешь плакать.

– И не подумаю.

Она всегда так говорила. А потом все равно плакала. При мелодраматических сценах глаза у нее неизменно оказывались на мокром месте, даже самые избитые штампы трогали ее до слез. Например, когда влюбленная пара после всех перипетий в конце концов все же воссоединялась или когда старый покалеченный футболист в последнюю минуту неожиданно поворачивал игру и приводил команду к победе. Она стыдилась своей слабости, а мне нравилось ее за это поддразнивать.

– Внимание! Сейчас они будут целоваться, – говорил я тогда. – Может, тебе лучше не смотреть?

Но что я больше всего стал ценить в Альве, так это ее бережное отношение ко всему. Казалось, это слово специально придумано про нее. Она бережно пересаживала растения, бережно формулировала каждую мысль, бережным жестом гладила мужа по затылку, бережно писала письма и накрывала на стол, аккуратно расставляя по местам тарелки и бокалы так, словно не желала ничего предоставить на волю случая.

Вечером я, захватив с собой свои заметки, отправился в кабинет к Романову. Еще издалека я услышал музыку. Я заглянул в приоткрытую дверь. Романов сидел за пианино, Альва рядом на стуле. Он шепнул ей что-то, и она рассмеялась. Они поцеловались, не слишком страстно, затем Романов снова заиграл. Его пальцы элегантно носились по клавишам, но внезапно сбились. Романов снова и снова пытался нащупать мелодию – тщетно. Он просто не мог вспомнить ноты. В конце концов он закрыл крышку. Альва сказала что-то по-русски, затем приникла головой к его груди, а Романов гладил ее по волосам. Его обращенный вниз взгляд так запал мне в память, что я долго не мог его забыть.

В ту ночь Альва снова исчезла из дома и возвратилась в шале только под утро.

* * *

Я беспокоился, как мои родные примут Альву, но уже на вокзале они встретили ее объятиями. Лиз и Марти приехали на выходные, вместе мы съездили в деревню, и Альва вела машину по горному серпантину с удвоенной осторожностью. Я невольно вспомнил, как она ездила в юности.

– Да тут прямо как в Шире, только что без хоббитов! – Марти, как зачарованный, любовался на плывущие по вечернему небу облака с золотыми прожилками. С недавних пор у него обнаружился радикулит, и он сидел на переднем сиденье в несколько напряженной позе.

– Мы даже ходим на ферму за молоком, – сказала Альва. – Наливаем в двухлитровый бидон и приносим домой еще парное.

– Ты хотела сказать, я приношу, – вставил я.

– А я стряпаю на тебя уже который месяц.

– Как жаль, что Жюль больше не готовит, – сказал мой брат. – Маленьким он все время торчал на кухне. Иногда даже выгонял родителей, чтобы не говорили под руку.

– А я и не знала, – сказала Альва. – Как-то на днях я спросила его, не хочет ли он сам что-нибудь приготовить, и он сказал, что не умеет.

Вместо ответа я только взглянул на брата и сестру:

– Муж Альвы очень рад, что вы решили приехать.

– Я нашел его в «Гугле», – сказал Марти. – Америка, Нидерланды, Россия, Швейцария. Беспокойная жизнь. Сколько ему сейчас?

– Шестьдесят семь.

Марти переводил взгляд то на меня, то на Альву. Она сидела за рулем и знала, что все в машине подумали одно и то же, но ее это не волновало.

– По-моему, это здорово, – сказала моя сестра. – Подростком я всегда мечтала о муже постарше.

– Господи, мне ли не знать! – сказал Марти. – Ты тогда несколько месяцев встречалась с тридцатишестилетним мужчиной, а твой странный жених тоже был на двадцать лет старше. Кроме того, он никогда не разговаривал с нами.

– Мой брат об этом не может судить, – сказала Лиз Альве. – Он сто лет живет с одной женщиной. Единственной, которая согласилась за него пойти.

Марти поцеловал свое обручальное кольцо и посмотрел с выражением превосходства.

Со смачным шорохом машина остановилась на посыпанной гравием парковочной площадке. Романов наблюдал за нами с балкона, как с охотничьей вышки. И, чрезвычайно радушно поприветствовав моих родственников, тем не менее скрылся в своем рабочем кабинете на третьем этаже и до самого ужина из него не выглядывал.

– Он просто отвык от гостей, – сказала Альва на кухне, нарезая луковицу. – Почему это ты ни разу не говорил, что любишь готовить? Было бы очень приятно, если бы ты угостил нас однажды своей стряпней.

– Если бы все сложилось иначе, ты бы давно попробовала мои блюда.

– Это когда же?

– Когда мы кончали школу. Я тогда спросил тебя, хочешь ли ты снимать со мной общую квартиру в Мюнхене, мы условились обсудить это вечером за столом. Я уже закупил все, что нужно. Я подумал, что, отведав моей фарфалле с рагу, ты забудешь о своих планах куда-то уезжать.

Она улыбнулась:

– Ах да, верно! Я вспомнила. Так почему же ужин тогда так и не состоялся?

Я посмотрел на нее оторопело, и внезапно улыбка сошла с ее лица, на кухне стало тихо. И снова на ее лбу появились знакомые морщины. Она вся напряглась и молча мешала в кастрюле ризотто. Наконец она отложила ложку в сторону:

– Прости, пожалуйста.

– Да ладно, ничего!

– Так приготовишь как-нибудь для меня?

Я внимательно посмотрел на нее. Затем кивнул.

За ужином Романов сидел во главе стола как оцепенелый, не зная, как вести себя с непривычными для него гостями. На нем была черная рубашка и серый пиджак, внешне он по-прежнему выглядел безупречно. Но в отличие от того дня, когда состоялось наше первое знакомство, он почти все время молчал.

Марти рассказывал о защите своей докторской и о том, что Элена собирается открыть в Мюнхене психотерапевтическую практику. Лиз же почти ничего не говорила о своей профессии и повседневной жизни. Она казалась беспокойной, словно только и ждет, чтобы вырваться и умчаться на волю. Дикий зверь в ее душе, который в последние годы умиротворенно дремал, сейчас снова зашевелился. Он облизал свои когти и заходил по клетке из угла в угол.

После, когда мы перешли в гостиную, Романов постепенно оживился. О чем он рассказывал сначала, я уже позабыл, а вот потом, помню, он стал рассказывать о своей первой жене. Она была дочерью богатейшего швейцарского промышленника. Он отмечал в «Кроненхалле» выход своего романа «Неприкосновенность души» и там познакомился с ней в баре.

– Она, к сожалению, очень рано умерла, – сказал он. – Я всегда думал, что это самое страшное несчастье в моей жизни. Я уехал в Россию, собираясь доживать век в одиночестве. Но тут Боженька еще раз одарил меня счастьем.

Романов поднял рюмку, призывая выпить за Альву. Я знал, что про Боженьку он говорил совершенно серьезно, он часто толковал о том, что только дураки не верят в Бога.

Он снова наполнил свою рюмку и разговорился, переходил от анекдота к анекдоту, считая, что развлекает нас, но я понял, что не он владеет рассказом, излагая эти истории, а истории ведут его за собой. Его мозг, казалось, неустанно работал, открывая все новые ящики. Я видел, что Альве было горько на это смотреть, хотя она и старалась не подавать вида.

Потом Романов вдруг замолк на полуфразе и внимательно посмотрел на моего брата и сестру. Его взгляд выдавал неуверенность. Казалось, он в какой-то момент вдруг забыл, кто эти люди. Странная пауза, от которой становилось не по себе. Наконец он улыбнулся и с удивительным самообладанием обратился к Лиз и Марти с вопросом, в первый ли раз они приехали в эти места и как им тут понравилось. К таким светским вопросам, которые можно было задать любому незнакомому человеку, он, как я к тому времени уже понял, прибегал для прикрытия. Вскоре после этого эпизода Альва увела его наверх.

В гостиной воцарилось неловкое молчание. Марти нахмурил лоб, но пока помалкивал.

Лиз закурила сигарету.

– В нем что-то есть. – Она задумалась. – Наверное, когда-то он был безумно хорош.

– Его поведение производит впечатление некоторой… – Марти помедлил. – Некоторой спутанности сознания. Это было не все время, но то и дело проскальзывало. Как Альва с этим обходится?

– Ей это стоит нервов. Но она не хочет говорить об этом со мной, она даже не уточняла при мне, чем именно он страдает. Думаю, что болезнью Альцгеймера, но я не уверен.

– А ты как с этим обходишься? – обратилась ко мне Лиз. – Мы уже начали беспокоиться, что это ты тут затеял. Я насчет того, что там у вас с Альвой, вы с ней…

Я помотал головой.

Лиз закатила глаза:

– Ну знаешь, дорогой мой Жюль! Ты и впрямь один из самых отпетых романтиков, каких я видала. А с ее мужем все действительно непросто. – Она стряхнула пепел с сигареты. – Но сколько же, черт возьми, времени ты прожил тут в горах? Никак уже несколько месяцев?

Скрипнула ступенька. С лестницы спустилась Альва. Она взяла бокал вина и приветливо кивнула нам.

– Хорошо, что у тебя есть брат и сестра, – сказала она.

– Хорошо, что у моего младшего братишки есть женщина, – сказала Лиз.

Я сердито зыркнул на нее и тут же обругал сам себя, потому что из-за этого не успел заметить, с каким лицом приняла ее высказывание Альва.

Это была одна из первых теплых летних ночей. Мы вышли посидеть на веранду. Марти из-за радикулита растянулся на полу. Долина перед нами была окутана мраком, на горе напротив кто-то разжег костер.

– Жаль, что Тони не смог приехать, – сказал я, взглянув на сестру. – Ты со своим новым другом уже разбила ему сердце или это еще впереди?

– Кажется, мы как раз к этому приступили. – Лиз сделала извиняющийся жест.

Мой брат обратился к Альве.

– Знаешь, мы самая одинокая семейка в мире, – произнес он, лежа на спине. – Мы делим на троих одного-единственного лучшего друга. Иногда я так это и называю – best-friend-sharing. Пожалуй, тут недалеко до того, чтобы открыть агентство, которое сдавало бы Тони в аренду людям вроде нас. На основе помесячной оплаты он мог бы подружить и с тобой.

– По крайней мере, у вас всегда был кто-то, – сказала Альва. – Я же своего лучшего друга потеряла почти на пятнадцать лет.

На мой взгляд она никак не ответила.

Я был доволен, что брат и сестра так хорошо ладили с Альвой и что, судя по всему, она им понравилась. Когда Лиз поинтересовалась, есть у Альвы брат или сестра, та ненадолго замолкла, но, немного поколебавшись, рассказала о Фине, которая, может быть, где-то живет, а может быть, уже давно умерла, и, к моему облегчению, ей, судя по выражению лица, было даже приятно поделиться этим с другими.

Нежно-серые сумерки посветлели. Если подумать, то не так уж часто мне доводилось встречать с кем-то рассвет. Раза два или три – в интернате, потом с Лиз и Марти в Монпелье. В рассветных сумерках словно проступала истинная сущность людей, всякое притворство как будто исчезало. Так мы и сидели вчетвером, разговаривали и смотрели, как первые солнечные лучи озаряли вершины гор.

* * *

Когда Марти и Лиз уехали, шале как-то сразу опустело и словно стало слишком большим. Если сначала мы никак не могли привыкнуть к шуму, который принесли с собой мои родственники, то теперь они оставили нам после себя тишину. Романов все еще был способен вести связную беседу, но случалось, что он уже не мог совладать с общей мыслью и надолго увязал в деталях. Кроме того, он часто забывал вещи в самых неподходящих местах. Иногда я обнаруживал несколько книг в шкафчике ванной комнаты или находил чашку, поставленную на полку для обуви.

Как-то вечером мы сидели с Альвой в гостиной и играли в «Скрабл». Комната была освещена только чадящей свечой и маленькой лампочкой. За окном тихо шуршал дождик, сквозь эти звуки доносился звон коровьих колокольчиков. Альва сидела на кресле, поджав под себя ноги. Она как раз собралась выложить слово, как вдруг наверху послышались шаги Романова.

Внезапно она с треском хлопнула на доску буквы, которые держала в горсти.

– ВСЕ! БОЛЬШЕ Я ЭТОГО НЕ ВЫДЕРЖУ! – крикнула она. – Не могу дальше так продолжать! Он сходит с ума, Жюль. – Она встала с кресла. – Он уже совсем не тот человек, каким я его узнала. Иногда у меня бывает чувство, что я живу с незнакомцем. – Ее губы задергались. – С каждым днем он утрачивает часть своей личности. С каждым днем все больше забывает обо мне. Иногда он выглядит совершенно нормальным, но я-то знаю, что его разум превратился в развалины.

– Может быть, ты могла бы с ним об этом поговорить? Как-то помочь ему?

– Саша не хочет. Да, впрочем, тут уже ничего не поможет. – Она умолкла, пораженная тяжестью собственных слов.

Затем со вздохом:

– Мне необходимо что-то выпить.

Она достала из кладовки бутылку скотча. Мы выпили несколько рюмок, но толком не опьянели. Удрученные, мы сидели на кухонной тумбе возле холодильника.

– Откуда это у тебя? – Я кивнул на тонкие шрамики у нее под ухом.

– Это случилось в первый год, когда я жила в России, задолго до того, как встретила Сашу. – Она говорила тихо, отвернувшись в другую сторону. – Тогда я еще жила в Москве, и все происходило точно в кошмаре. Я никого не знала там и встречала не тех людей. Я плыла по течению и делала такие вещи, которых не следовало делать.

– Какие вещи?

– Я не хочу уточнять, – махнула она рукой. – Все это давно прошло. В конце концов я подвела черту. Отец дал мне денег, и я уехала в Петербург.

Альва редко вспоминала при мне о годах, проведенных в Москве, и у меня часто бывало такое ощущение, что что-то в ней тогда сломалось или что какая-то ее часть так и осталась в том мраке. Я жалел, что не был там с ней и не смог это предотвратить.

– Зачем ты ходишь на эти ночные прогулки?

– Ни за чем. Просто хожу. Я люблю побыть в это время одна и честно признаться себе в том, о чем в другое время не хочется вспоминать. – Посмотрев на меня, она сказала: – Я начала их, поскольку у меня не было уверенности, не кончится ли дело тем, что однажды я могу и не вернуться с такой прогулки. Что я просто исчезну. Это всегда давало чувство безграничной свободы.

– Ты собиралась покончить с собой?

– Этого я не говорила. И ведь до сих пор я всегда возвращалась. – Затем более примирительно: – Иногда мне кажется, что теперь я ухожу всего лишь по привычке. Конечно, это немного странно, я знаю.

Она выпила рюмку одним духом. Затем посмотрела на меня каким-то потерянным взглядом:

– Жюль, я хочу, чтобы ты уехал. Завтра же.

Я не мог поверить своим ушам.

Только тут я ощутил удар выпитого алкоголя, я сделался расслабленным, усталым, не способным адекватно реагировать или ответить на ее взгляд.

– Я больше не хочу продолжать в таком же духе, – услышал я ее голос. – Я знаю, что ожидает Сашу, на это уже не закроешь глаза, и не хочу втягивать еще и тебя. Тебе лучше сейчас расстаться с нами. Это мой муж погибает, и это лежит на мне.

Я все еще сидел, точно оглушенный. Представил, как я со своей сумкой утром покидаю шале. Как я оставляю здесь Альву и ее мужа и, как это уже не раз бывало в моей жизни, отправляюсь навстречу бесполезной свободе.

«Это мой муж погибает, и это лежит на мне».

Внезапно из всего, что она сказала, я услышал знакомый рефрен, сопровождавший ее молодые годы, как будто тихий голос сказал: «Такая уж я никудышная».

Перед глазами у меня снова встала одиннадцатилетняя Альва, как она застенчиво зашла в мою интернатскую комнату и разглядывала мои вещи. Затем – недосягаемая девятнадцатилетняя девушка, ненавидевшая себя так сильно, что для меня просто не нашлось места. Двадцатипятилетняя, только что влюбившаяся и, наверное, счастливая. Мягкая замужняя тридцатилетняя, проводившая меня в Мюнхене на поезд. И вот теперь, спустя годы, она сидит передо мной со всеми своими ранами и страхами, не способная принять правильное решение.

Холодильник тихонько гудел, за окном хлестал дождь. Мое дыхание участилось, когда я прикоснулся ладонью к ее щеке и повернул к себе лицом. Она вздрогнула, все тело ее напряглось.

Казалось, она хотела что-то сказать, я уловил еле слышный щелчок, с которым ее язык отделился от нёба. В этот момент я поцеловал ее в губы. Я почувствовал ее испуг, пойманная врасплох, она еще колебалась. Затем ответила на поцелуй.

* * *

Наутро я проснулся в начале седьмого в своей комнате. Надев спортивную обувь, я вышел на воздух. С деревьев капало, над землей плавали клочья тумана, в долине стояла молочная мгла. Картинка – как из старинной саги. Но вот стало медленно подниматься солнце. На миг я почувствовал себя двадцатилетним, затем пустился бежать.

Сначала Романов не замечал перемены, происходившей у него перед носом. Он был слишком занят своим погружающимся в зыбучую бездну рассудком. Альва по-прежнему спала в своей кровати, а в его присутствии мы избегали любых проявлений нежности.

– Жюль, у вас вид счастливого человека, – произнес он в один из дней из-за пишущей машинки. – Всю неделю вы молча и весело тюкаете, не глядя по сторонам. Над чем это вы сейчас трудитесь?

– Все над теми же двумя новеллами. В первой речь идет о женатом человеке, потерявшем контроль над своими сновидениями. Ему снятся не разные сны, а каждую ночь один и тот же. О другой жизни, других людях, другой профессии и другой жене, которую он тоже любит. Скоро две реальности обретают одинаковую силу. Когда жена из его снов умирает, это сильно отзывается в реальной жизни.

Я озаглавил эту новеллу «Другая жизнь», действие в ней относилось ко времени Первой мировой войны. В конце героя призывали в армию, а в своих снах он продолжал вести мирную жизнь в деревне.

Романов взял трость и, с очками на носу, подошел к моему письменному столу. Он прочел несколько строк. Закончив, положил руку мне на плечо, я это воспринял как ободряющий жест или как комплимент. Вкратце я пересказал ему и вторую новеллу. Она немного напоминала «Загадочную историю Бенджамина Баттона» Фицджеральда, где человек стареет наоборот, – мой герой отличался тем, что при нем время ускорялось. За трехминутный разговор с ним в действительности проходило полчаса. Если женщина шла с ним в ресторан и в ее восприятии это занимало у нее ровно три часа, то на самом деле проходило семь, а то и двенадцать часов. Этот человек всю жизнь провел в одиночестве. Узнав его секрет, люди начинали его избегать, и он искал человека, который готов был пойти на то, чтобы состариться рядом с ним, так как несколько лет, проведенные вместе, и воспоминания о них были бы ему дороже, чем целая жизнь без него.

В тот день, полный радостных надежд, я сходил за молоком, помыл посуду и взял на себя стирку. Насвистывая, я спустился вечером в подвал и, открыв дверь, испугался. Посреди пустого помещения стоял Романов и о чем-то говорил сам с собой. Заметив мое появление, он умолк и оглядел меня с головы до пят.

– Который час? – спросил он.

– Без четверти семь.

Эта информация скорее смутила его, чем успокоила.

– Без четверти семь вечера, – уточнил я.

– А что я тут делаю?

Мой взгляд упал на оружейный шкаф:

– Вы включили отопление. В доме стало холодно.

Казалось, Романов задумался над полученным ответом. Затем он кивнул:

– Правильно, так оно и было.

Приветливо взглянув на меня, он направился к термостату.

Несколько дней я еще поработал над обоими текстами и затем дал их почитать Альве. Для новелл они были довольно длинные и еще не до конца доработаны. Но ведь важны были не столько сами истории, сколько то, что они позволяли заглянуть в мой внутренний мир. Некоторые вещи я не мог высказать вслух, только написать. Ведь когда я говорил, я думал, а когда писал – чувствовал.

Мы лежали у меня на кровати. Альва грызла яблоко, пробегая глазами строчки текста. Я напряженно следил за ней. Один раз она рассмеялась за чтением, и я почувствовал себя так, словно стою на темной ночной улице и внезапно вокруг загораются все фонари. В какой-то момент я заснул. Среди ночи я один раз вынырнул из сна, Альва рядом со мной еще читала, лицо у нее было усталое, и она сказала, что текст затронул ее за живое. Я еще увидел, как она потянулась за бутылкой с водой и попила, и снова заснул.

Проспав остаток ночи, я снова проснулся. Хотя за окном светлело, час был еще ранний.

– Ну наконец-то! – Альва в нижнем белье сидела у меня на коленях и водила пальцем вокруг моего пупка. Ее рыжие волосы были заплетены в косу, очков на глазах не было. Вероятно, я посмотрел на нее вопросительным взглядом, так как она указала на мои новеллы, которые лежали на столе беспорядочной кипой листов, носящих на себе заметные следы чтения. И перед тем как лечь на меня, она произнесла четыре магических слова, они до сих пор стоят у меня в ушах:

– Жюль, это по-настоящему хорошо!

* * *

В послеобеденное время я сидел в кабинете. Романов больше даже не пытался писать, а только не сводя глаз смотрел на меня.

– Все в порядке? – спросил я.

Он кивнул с отсутствующим видом и встал. Потом вдруг схватился за грудь.

– Колет, – сказал он срывающимся голосом.

Приготовившись к самому худшему, я кинулся к нему. Силовой прием, и внезапно моя голова оказалась зажатой под мышкой у Романова, я даже не успел осознать, как это случилось. Он стукнул моей головой о письменный стол, потом еще раз о клавиатуру машинки. Наконец мне удалось высвободиться из его хватки, тут его рука двинула меня в лицо. Затем он, отдуваясь, уселся на стул.

Я был в таком испуге от этого нападения, что тоже опустился на стул. В голове гудело. Во рту стоял металлический привкус крови.

– Вы что, думаете, я не замечаю, когда кто-то трахает мою жену? – услышал я его голос. – Я стар, но не слеп. Кем вы себя воображаете? Казановой, неотразимым соблазнителем? Старики плохо спят. Каждое утро я в пять часов уже не сплю и с тех пор, как живу тут с Альвой, всегда заглядываю к ней в это время и смотрю на нее, спящую в своей кровати. А в эту ночь ее там не было. И на прогулку она этой ночью тоже не выходила. Она была у вас.

Я потрогал языком губу, проверяя, не разбита ли она, и промолчал.

– Я просил вас не прикасаться к ней до моей смерти. Это была просьба.

– Это была угроза.

У Романова задвигались желваки.

– Вы обворовали умирающего нищего, не могли хотя бы дождаться, когда он умрет…

Он заговорил сам с собой по-русски, произносил какие-то горькие слова. Я догадывался, что он мог сказать. Происходящее напоминало перевернутые с ног на голову песочные часы, и он не мог этого предотвратить: каждую секунду все больше песчинок пересыпалось из его половины в мою.

Я медленно подошел к нему:

– С одиннадцатилетнего возраста Альва была самым важным человеком в моей жизни. Я не мог…

Инстинктивно я решил не говорить ему, что Альва хотела отослать меня домой.

– Мне очень жаль, Александр, – сказал я. – Но речь идет не только о нас с вами, речь идет и об Альве. О том, чего она хочет.

Романов не ответил, его взгляд был обращен мимо меня. Наконец он кивнул в сторону моего письменного стола:

– Я хочу прочесть обе ваши истории.

– Ничего моего вы еще никогда не читали. Моя интонация может оказаться не в вашем вкусе, вам может не понравиться.

– Вы спите с женщиной, которую любите, – сказал он устало. – Все, что вы сейчас пишете, должно получаться ужасно или очень хорошо.

* * *

Между Романовым и Альвой произошло долгое объяснение. Я слышал голос Альвы, он становился все более энергичным. Она и без того уже с трудом переносила его постепенный упадок, она плохо спала, под глазами у нее появились темные круги, и она ходила по дому как привидение, еле таская ноги. Казалось, она с каждым днем все больше страшится необходимости принять какое-то четкое решение и в то же время стремится к нему.

Низко нависший на вершинах деревьев туман, над горами серое небо. В конце октября уже выпал первый снег, и это еще больше ограничило нас домашними стенами. Я, правда, по-прежнему продолжал каждое утро свои круговые пробежки, но холодный воздух так и сек лицо, а холод пронизывал меня до костей.