Лондонская попытка и мир в бреду

Вернадский на корабле «Великая княгиня Ксения», переименованном в духе времени в «Муравьева-Апостола», прибыл в Новороссийск. 19 января 1920 года пришли в Крым. Там Вернадские остановились у Бакуниных.

В первую очередь Наталья Егоровна увела мужа мыться и переодеваться, и жаловалась Софье Бакуниной, что обнаружила у Владимира целых три вши!

Встал вопрос о том, что делать дальше. Наталья Егоровна посоветовала мужу обратиться к англичанам, чтобы они поспособствовали Вернадскому как члену Британской ассоциации наук, выехать из страны. 26 января он отправил письмо в английскую миссию.

Он был осведомлен, что английское правительство приняло решение вывезти из Южной России всех, кто не мог больше оставаться в большевистской России. Поэтому он просил английскую миссию помочь ему, его жене и их взрослой дочери выехать в Лондон или любой другой город Европы, где Вернадский смог бы продолжить заниматься наукой. Он объяснял в письме, что уже долгое время является членом Российской академии наук, но не может больше работать под ее началом, так как большевики приговорили Вернадского к тюремному заключению в Кронштадте. Затем он описывал, как два месяца скрывался от Чрезвычайки в лесах Черниговской губернии. Но Вернадский особо подчеркивал то, что, даже если бы его жизни ничего не угрожало, он не видел дальнейшей возможности жить в современной ему России. Большевики поставили его в положение раба, и он предсказывал, что неизбежно всем предстоит испытать это на себе. Вернадский писал, что, конечно же, не прерывал своей научной деятельности в эти беспокойные времена, но не может быть уверен в сохранности результатов своего труда. Тогда у его работы не было никаких гарантий. Но он гарантировал британскому посольству, что его научные исследования представляют достаточную важность для мира, чтобы Вернадский мог рассчитывать на укрытие. Именно осознание значимости своей работы подталкивало Вернадского просить помощи. Он настаивал на том, чтобы английская миссия доставила его семью на любом английском судне за границу, выдала небольшую сумму денег на первое время, пока Вернадский не сможет зарабатывать самостоятельно. Он был убежден, что его опыт и квалификация позволят найти практическое применение его научной мысли в Англии. Ответа Вернадский ждал в Горной Щели.

Вернадский проанализировал свои мысли в геохимии, в живом веществе, в минералогии и в силикатах и преисполнился уверенностью в том, что имел полное право требовать поддержки: у него определенно было что сказать человечеству нового. «И надо уйти от политики», – решил он в дневнике.

Софья Бакунина вспоминала о тех днях в Горной Щели следующее: «Через некоторое время дяде Владимиру стало плохо. Позвали доктора, который нашел у него сыпной тиф и потребовал, чтобы его перенесли в заразную больницу. Но тут запротестовала я, так как знала, что больница переполнена, тифозные валяются на полу, сестры сбились с ног и ухода почти никакого нет. Тетя Наташа тоже запротестовала, говоря, что не хочет, чтоб заразились мы. В конце концов мы с тетей Наташей пришли к соглашению: дядя Владимир остается в Щели, ухаживать за ним будут тетя Наташа и Ниночка, я же и дети в комнату входить не будем. Но тетя Наташа и Ниночка будут жить и выходить к нам, как и раньше. <…> Дядя Владимир болел тяжело. Как-то вечером я вышла с доктором в сад, провожая его, и спросила, как он смотрит на положение дяди Владимира и не надо ли предупредить сына – Георгий был профессором в Симферопольском университете. Доктор промолчал, а потом сказал: «Вызывайте сына». Я послала Георгию телеграмму (не говоря ничего Ниночке и тете Наташе), и Георгий пешком, в снег, приехал к нам. Лошадей достать он не смог…»

Вернадский начал бредить. Ему привиделась его жизнь, но другая – такая, какая, может быть, могла бы быть у него в параллельной вселенной. «Мне хочется записать странное состояние, пережитое мною во время болезни. В мечтах и фантазиях, в мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих глубочайших вопросов бытия и пережить как бы картину моей будущей жизни до смерти. Это не был вещий сон, так как я не спал – не терял сознания окружающего. Это было интенсивное переживание мыслью и духом чего-то чуждого окружающему, далекого от происходящего. Это было до такой степени интенсивно и так ярко, что я совершенно не помню своей болезни и вынес из своего лежания красивые образы и создания моей мысли, счастливые переживания научного вдохновения. <…> Да, наконец, нельзя отрицать и возможности определенной судьбы для человеческой личности. Сейчас я переживаю такое настроение, которое очень благоприятствует этому представлению. Еще полгода назад я этого не сказал бы. Помню, как-то в Киеве – уже при большевиках, я поставил себе вопрос о моем положении как ученого. Я ясно осознаю, что я сделал меньше, чем мог, что в моей интенсивной научной работе было много дилетантизма – я настойчиво не добивался того, что, ясно знал, могло дать мне блестящие результаты, я проходил мимо ясных для меня открытий и безразлично относился к проведению своих мыслей окружающим. Подошла старость, и я оценивал свою работу среднего ученого с отдельными, выходящими за его время недоконченными мыслями и начинаниями. Эта оценка за последние месяцы претерпела коренное изменение. Я ясно стал осознавать, что мне суждено сказать человечеству новое в том учении о живом веществе, которое я создаю, и что это есть мое призвание, моя обязанность, наложенная на меня, которую я должен проводить в жизнь – как пророк, чувствующий внутри себя голос, призывающий его к деятельности. Я почувствовал в себе демона Сократа. Сейчас я сознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как книга Дарвина, и в таком случае я, нисколько не меняясь в своей сущности, попадаю в первые ряды мировых ученых. Как все случайно и условно. Любопытно, что сознание, что в своей работе над живым веществом я создал новое учение и что оно представляет другую сторону – другой аспект – эволюционного учения, стало для меня ясным только после моей болезни, теперь. Так, почва подготовлена была у меня для признания пророческого, вещего значения этих переживаний. Но вместе с тем старый скепсис остался. Остался, впрочем, и не один скепсис. Я по природе мистик; в молодости меня привлекали переживания, не поддающиеся логическим формам, я интересовался религиозно-теологическими построениями, спиритизмом – легко поддавался безотчетному страху, чувствуя вокруг присутствие сущностей, не улавливаемых теми проявлениями моей личности («органами чувств»), которые дают пищу логическому мышлению. У меня часто были галлюцинации слуха, зрения и даже осязания (редко). Особенно после смерти брата я старался от них избавиться, не допускать идти по этому пути, ибо мне было мучительно чувство страха, когда я оставался один в комнате (даже днем). Сны мои были очень яркими, и я впервые после смерти Коли старался и достиг того, что изгнал его образ из снов. Раньше, закрыв глаза, я видел все, что хотел – теперь не мог. И когда я ограничил себя от этой области и потерял дорогие образы даже во сне – мне временами становится жаль прошлого. Я был лунатиком, так же как мой отец и дед (мистик, доктор, кажется, очень выдающийся человек), и Георгий был им в детстве. У меня в детстве проявления этого рода были очень сильны. Я помню до сих пор те переживания, которые я чувствовал, когда сны состояли из поразительных картин – переливов в виде правильных фигур (кривых) разноцветных огней. По-видимому, в это время я начинал кричать (не от страха). Но когда подходили ко мне близкие, больше помню отца в халате, которых я любил, я начинал кричать от страха, т. к. видел их кверху ногами. Из всего этого у меня сохранялись долго сны звуков (в последнее время редко), когда я во сне слышал музыку, хотя у меня нет слуха и, особенно, музыкальной памяти, и сны полетов. Говорят, эти последние свойственны молодости, но я, правда, реже, их имел и в старости – недавно в Киеве. Это приятные, возвышающие человеческие сны.

Когда я стал сознательно всматриваться в окружающее, я мыслью остановился на появлении у себя этой способности. Помню, что ярко пережил эти мысли во время моих дружеских бесед с С. Н. Трубецким. У меня появилась мысль, что, заглушая эти стороны моей личности, я получаю ложное и неполное представление о мире, искажаю истину и суживаю силу своей собственной духовной личности».

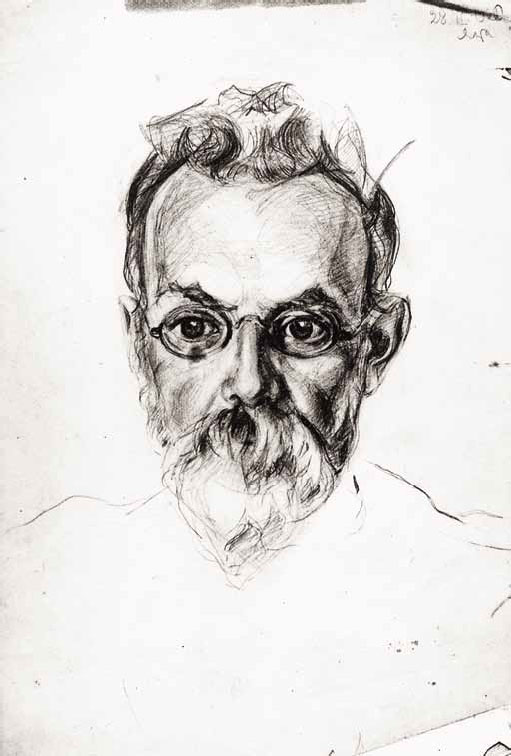

В. И. Вернадский во время болезни (тиф). Рисунок Нины Вернадской.

Вернадский в тифозном бреду увидел себя – ученого с теми же целями, но развитие научной деятельности отличалось от реальности. В голове у него его вторая жизнь пронеслась полностью, до самого смертного одра. Очнувшись, Владимир тут же бросился диктовать жене содержание видения.

«Основной целью моей жизни рисовалось мне создание нового огромного института для изучения живого вещества и проведение его в жизнь, управление им. Этот институт международный по своему характеру, т. е. по темам и составу работников, должен являться типом тех новых могучих учреждений для научной исследовательской работы, которые в будущем должны совершенно изменить весь строй человеческой жизни, структуру человеческого общества. Мои старые идеи, которые неизменно все развивались у меня за долгие годы моей ученой и профессорской деятельности и выразились в 1915–1917 гг. в попытках объединения и организации работы в России и в постановке на очередь <…> роста и охвата научными учреждениями Азии, явно сейчас потеряли силу в крушении России. Не по силам будет изможденной и обедневшей России совершение этой мировой работы, которая казалась мне столь близкой в случае ее победы в мировой войне. Мне ясно стало в этих фантастических переживаниях, что роль эта перешла к англичанам и Америке».

В своем бреду Вернадский эмигрировал в Америку. Там был организован Институт живого вещества, в котором работали 70 человек. Здание находилось на берегу океана, а вокруг института были парк и квартиры сотрудников.

Видение касалось не только науки. Ему померещилась любовная связь с богатой американкой, с которой Вернадский нажил сына. Они расстались, и Владимир снова вернулся к своей жене. В видении ею так же была Наталья Егоровна, которая простила и приняла блудного мужа обратно.

Согласно видению, в 63 года Вернадский стал директором института и был им до 80 лет, после чего ушел на покой: «Здесь я всецело ушел в разработку того сочинения, которое должно было выйти после моей смерти, где я в форме отдельных отрывков (maximes) пытался высказать и свои заветные мысли по поводу пережитого, передуманного и перечитанного, и свои философские и религиозные размышления. <…> Ярко пробегали в моей голове во время болезни некоторые из этих мыслей, которые казались мне очень важными и обычно фиксировались в моем сознании краткими сентенциями и какими-то невыраженными словами, но прочувствованными моим внутренним чувством, моим я и очень мне тогда ясными впечатлениями. Сейчас я почти ничего из этого не помню, и мне как-то не хочется делать усилий для того, чтобы заставить себя вспомнить. К некоторым из этих закрытых мне теперь, но бывших, а может быть, и сейчас бессознательно для меня живущих мыслей у меня какое-то внутреннее не то стыдливое, не то священное чувство уважения, и мне не хочется их касаться, а хочется их ждать, ждать того нового порыва вдохновения, когда они появятся все целиком и когда они будут понемногу выявляться в моей жизни. Такие состояния в гораздо меньшей ясности мне приходилось переживать и раньше. Я помню, однако, что некоторые из этих мыслей имели характер гимнов (которых я никогда не пробовал раньше писать), и в одной из мыслей я касался, в переживаниях, мне думалось очень глубоко, выяснения жизни и связанного с ней творчества, как слияния с Вечным Духом, в котором сливаются или который слагается из таких стремящихся к исканию истины человеческих сознаний, в том числе и моего. <…>

Сейчас вспомнил об одной мысли, которая ярко выливалась во мне во время болезни, но к которой я подходил еще в Киеве, во время моей работы над первой главой своей книги о живом веществе. <…> Это мысль о возможности прекращения смерти, ее случайности, почти что бессмертия личности и будущего человечества. Меня интересовали последствия этого с геохимической точки зрения. Сейчас, во время болезни, целый рой идей, с этим связанных, прошел через мое сознание».

В своем видении Вернадский умер примерно к 85 годам. Смерть жены, согласно бреду, была близка по времени с его собственной.

Больше трех недель Вернадский был на грани жизни и смерти. «Кризис миновал благополучно, – вспоминала Софья Бакунина. – Дядя Владимир стал поправляться, потом стал выходить в столовую-гостиную. Это было очень уютное время. Все успокоились. Часто по вечерам за круглым обеденным столом играли все в «дурачка». <…> Всеобщий восторг был, когда дядя Владимир оставался в дураках, а он как-то конфузился и был недоволен. <…> Погода изменилась, наступила дивная крымская весна. <…> Дядя Владимир стал выходить, дышал «озоном», часто брал какой-либо кусочек камня и начинал объяснять, что это за порода».

Ученый совет Таврического университета предложил Вернадскому кафедру минералогии. Тот согласился и уже 18 марта был утвержден сверхштатным профессором. 19 апреля Вернадские с Ниной переехали в Симферополь.

В университете на кафедре он в который раз начал разрабатывать с нуля минералогический кабинет. В городе царил жуткий литературный голод. Вернадский по памяти попытался восстановить учебники по минералогии, которые сам писал. После 1914 года не было ни одного иностранного научного журнала. Он наблюдал перед собой жуткую картину падения культурной жизни страны. Он догадывался, что науку будет сложно восстановить, но не думал, что настолько. «Удар, нанесенный большевизмом печатанию и научной работе, непоправим. Сейчас книга становится роскошью. Живем на счет старого и задыхаемся в невозможности передать иным путем, как словом, свою мысль. Читается старое, работают над отдельными фактами, не имея возможности употреблять настоящие методы работы, связывать с мировой работой. Также не знают того, что делается в Америке и на Западе. И положение в этом смысле все ухудшается. Невольно иногда приходишь в отчаяние».

Он создал аналог КЕПС, пытаясь рационализировать народное хозяйство Крымского полуострова и направить научные и производительные силы в нужное русло.

Назад: Бегство от демократии

Дальше: Жизнь наизнанку