Верноподданный

Глава первая

Дидерих Геслинг, ребенок смирного нрава, большой любитель пофантазировать, всего боялся и вечно болел ушами. Зимой он неохотно покидал натопленные комнаты, летом — тесный садик, где устоялся запах тряпья с бумажной фабрики и где над кустами сирени и ракитника поднимались стены старых деревянных домов. Иной раз, оторвавшись на миг от книги, от своих любимых сказок, Дидерих страшно пугался. Рядом на скамье сидела жаба чуть не с него ростом — он ясно ее видел! А то вдруг у стены напротив показывался гном; высунувшись по пояс из земли, он косился на Дидериха.

Страшнее гнома и жабы был отец, а ведь его еще полагалось любить. Дидерих и любил. Если он, бывало, позарится на лакомство или солжет, то потом так долго юлит, чмокая и пугливо ерзая, около отцовской конторки, пока папаша Геслинг не спохватится и не снимет со стены трость. От всякой нераскрытой проделки в смиренную доверчивость сына вкрадывалась тень сомнения. Однажды, когда отец, прихрамывавший на одну ногу, скатился с лестницы, сын исступленно захлопал в ладоши и тут же убежал.

Каждый раз, когда Дидерих, после очередной порки, весь опухший от слез, с воплями проходил мимо мастерской, рабочие смеялись. Он сразу же переставал плакать, показывал им язык и топал ногой. Про себя он с гордостью думал: «Меня высекли, но кто? Мой папа! Вы-то небось рады были бы, чтоб он вас выпорол, да где уж вам — мелкота!»

С рабочими он вел себя, точно капризный паша: грозил наябедничать отцу, что они бегают за пивом, но тут же поддавался на лесть и, поломавшись, рассказывал, в котором часу отец обещал вернуться. С хозяином рабочие держали ухо востро: он видел их насквозь, — сам некогда работал у хозяев. Геслинг был формовщиком на старых бумажных фабриках, где каждый лист бумаги вырабатывался вручную; проделав все войны своего времени, он, после окончания последней, когда деньги сами шли в руки, сумел приобрести бумажную машину. Голландер и бумагорезка довершили оборудование фабрики. Он сам пересчитывал листы готовой бумаги и требовал, чтобы все пуговицы, срезанные с тряпья, сдавались лично ему. Его маленький сын выпрашивал у женщин пуговицы, обещая за это не выдавать тех, кто уносил с собой несколько штук. Как-то раз Дидерих накопил столько пуговиц, что ему пришло в голову обменять их у лавочника на конфеты. Так он и сделал. Но вечером, в постели, досасывая последний леденец, он, весь трепеща от ужаса, на коленях молил грозного боженьку не раскрывать его преступления. Но боженька не внял мольбе.

На этот раз у отца, который всегда взмахивал тростью ровно и методично, сохраняя на своем обветренном фельдфебельском лице выражение человека, неукоснительно выполняющего свой почетный долг, дрогнула рука и слеза, прыгая по морщинам, скатилась на щетину серебристых усов.

— Мой сын украл, — задыхаясь, глухо сказал он и поглядел на собственного ребенка, как на некое подозрительное, неизвестно откуда взявшееся существо. — Ты обманщик и вор. Тебе еще только остается стать убийцей.

Фрау Геслинг хотела заставить сына кинуться отцу в ноги и молить о прощении — отец из-за него плакал! Но инстинкт подсказал Дидериху, что это лишь рассердило бы отца еще больше. Против сентиментальных повадок жены Геслинг решительно восставал. По его мнению, она уже искалечила ребенка на всю жизнь. Господин Геслинг ловил жену на лжи совершенно так же, как Диделя. Вместо того чтобы пошевеливаться, жена судачила со служанкой… Да и чему тут удивляться, если женщина читает романы! По субботам часто выяснялось, что заданная ей на неделю работа недоделана. А ведь Геслинг не знал, что она еще и лакомится тайком, совсем как их сын. Не отваживаясь досыта поесть за столом, фрау Геслинг после обеда прокрадывалась к буфету. Посмей она заглянуть в мастерскую, так и пуговицы крала бы.

Вместе с сыном она молилась «словами, идущими от сердца», пренебрегая каноническими молитвами, и на скулах у нее вспыхивали красные пятна. Иной раз она тоже била ребенка, но с остервенением, трясясь от жажды мести. Дидериху часто попадало от нее несправедливо. Тогда он грозился пожаловаться отцу. Он делал вид, будто идет в контору, и, спрятавшись за угол, радовался, что нагнал страху на мать. Приливы ее нежности он умел обращать себе на пользу, но не питал к ней никакого уважения. Слишком много у них было общего! А себя он не уважал, ибо проходил по жизни далеко не с чистой совестью и дела его в глазах господних никак не могли считаться праведными.

Все же иной раз, в сумерки, матери и сыну выпадал часок умильнейших радостей. Пением, игрой на рояле, рассказыванием сказок они умели до последней капли выжать из праздничных дней желанное настроение. Когда Дидерих впервые усомнился в легенде о Христе-младенце, мать без особого труда убедила его еще хоть чуточку верить. И Дидерих сразу повеселел, — вот он какой набожный и хороший. Упорно верил он и в привидение, якобы обитавшее в замке на горе, а отца, который о нем даже слушать не желал, готов был заподозрить в гордыне, достойной кары. Мать пичкала Дидериха сказками. Она заразила его своим страхом перед новыми оживленными улицами, перед конкой и водила за городской вал, к замку. Там, созерцая его, оба млели от сладостного ужаса.

На углу Мейзештрассе постоянно торчал полицейский, а он ведь хоть кого мог отвести в тюрьму! Сердце у Дидериха отчаянно колотилось; с каким удовольствием он сделал бы любой крюк! Но тогда полицейский догадается, что совесть у него не чиста, и сцапает его. Нет, лучше уж прикинуться честным и ни в чем не повинным… И Дидерих дрожащим голосом спрашивал у полицейского, который час.

После этого сонмища страшных сил, от которых нет спасенья: после сказочных жаб, отца, боженьки, призрака, обитавшего в замке; после полицейского, после трубочиста, который может до тех пор волочить тебя через дымовую трубу, пока ты не превратишься в такое же черное чудище, как он сам; после доктора, которому разрешается смазывать тебе горло и, когда ты кричишь, трясти тебя за плечи, — после всех этих неодолимых сил Дидерих угодил во власть силы, еще более страшной, живьем и без остатка проглатывающей человека, — во власть школы. С ревом переступил он ее порог и не мог ответить даже того, что знал, потому что ревмя ревел. Мало-помалу он наловчился пускать слезу, когда уроки не были выучены, ибо все страхи, вместе взятые, не сделали его прилежней и не отбили охоты фантазировать. Так ему удавалось избегнуть многих неприятных последствий, пока учителя не разгадали его системы. К первому учителю, который ее раскрыл, Дидерих проникся величайшим почтением, — внезапно перестал плакать и с собачьей преданностью посмотрел на него из-под согнутой в локте руки, которой загораживал лицо. Перед строгими учителями он всегда благоговел и беспрекословно слушался их. Добродушным же досаждал мелкими каверзами, ловко заметая следы и остерегаясь хвастаться. С несравненно большим удовлетворением живописал он очередной разгром, произведенный в табелях учеников, и последующую жестокую расправу. Дома за столом он сообщал:

— Сегодня господин Бенке опять выпорол троих.

И на вопрос, кого же, отвечал:

— В том числе и меня…

Ибо так уж был создан Дидерих, что его делала счастливым принадлежность к безликому целому, к тому неумолимому, попирающему человеческое достоинство, автоматически действующему организму, каким была гимназия; и эта власть, эта бездушная власть, частицей которой, пусть страдающей, был он сам, составляла его гордость. В день рождения классного наставника кафедра и классная доска украшались гирляндами. Дидерих обвивал зеленью даже карающую трость.

На протяжении школьных лет его дважды повергали в священный и сладостный трепет катастрофы, разразившиеся над головами людей, наделенных властью. В присутствии всего класса директор отчитал и уволил младшего преподавателя. Один из старших преподавателей сошел с ума. Еще более могущественная власть — директор и сумасшедший дом безжалостно расправились с теми, кто еще так недавно были неограниченными властелинами. Приятно было, оставаясь, можно сказать, в ничтожестве, но целым и невредимым, созерцать трупы и приходить к более или менее утешительному выводу относительно собственного положения.

Ту власть, что завладела Дидерихом, перемалывая его между своими жерновами, для младших сестер олицетворял он сам. Он заставлял их писать диктант и нарочно делать побольше ошибок, чтобы свирепо черкать красными чернилами и придумывать наказания. Они были жестоки. Девочки начинали вопить, и тогда унижаться приходилось Дидериху: он боялся, как бы сестры его не выдали.

Для игры в тирана не обязательно нужны были люди; их вполне заменяли животные, даже вещи. Дидерих останавливался у края голландера и смотрел, как барабаны крошат тряпье.

— Так тебе и надо! Ага! Поговорите у меня тут! Мерзавцы! — бормотал он, и в его бесцветных глазах тлел огонек.

Заслышав чьи-нибудь шаги, он втягивал голову в плечи и чуть не сваливался в раствор хлора. Проходивший мимо рабочий, вспугнув мальчика, прерывал непотребное наслаждение, которому тот предавался.

Но зато, когда его самого били, он чувствовал себя уверенно, он был в своей тарелке. Почти никогда не сопротивлялся. Только просил товарища:

— По спине не бей. Это нездорово.

И не то чтобы он неспособен был отстаивать свое право или не стремился к собственной выгоде. Но Дидерих считал, что колотушки, которые он получал, не приносили бьющему материальной выгоды, а ему — убытка. Гораздо больше, чем эти чисто отвлеченные ценности, его интересовала трубочка с кремом, давно уже обещанная кельнером из «Нетцигского подворья» и до сих пор не полученная. Бесчисленное множество раз Дидерих деловым шагом направлялся вверх по Мейзештрассе к рынку, чтобы напомнить своему приятелю, человеку во фраке, о его обязательствах. Когда же тот вдруг заявил, что знать ничего о них не желает, Дидерих, честно возмутившись, топнул ногой и крикнул:

— Мне это, наконец, надоело! Если вы сейчас же не вынесете пирожного, я все расскажу вашему хозяину.

Жорж расхохотался и принес ему трубочку с кремом.

Это был осязательный успех. К сожалению, Дидерих мог насладиться им только впопыхах, в волнении: он опасался, как бы Вольфганг Бук, дожидавшийся на улице, не вошел сюда и не потребовал обещанной доли… Все же Дидерих успел даже насухо вытереть губы и, выйдя за дверь, принялся с ожесточением ругать Жоржа, этого обманщика, у которого никаких трубочек с кремом и в помине нет. Чувство справедливости, так громко заговорившее в Дидерихе, когда его права оказались ущемленными, замолчало, как только дело коснулось прав другого, — хотя тут, конечно, следовало действовать осторожно, ведь отец Вольфганга пользовался всеобщим почетом и уважением. Старый господин Бук не носил крахмальных воротничков, а только белый шелковый шарф бантом, на котором покоилась окладистая седая, подстриженная клином борода. Как неторопливо и величественно опускал он на плиты тротуара трость с золотым набалдашником! И ходил он в цилиндре, а из-под пальто нередко высовывались фрачные фалды. Среди бела дня! Это потому, что он бывал на разных собраниях, он беспокоился обо всем, что касалось города. О бане, о тюрьме, обо всех общественных учреждениях. Дидерих думал: все это его собственное. Он, наверно, страшно богат и могуществен. Все, даже господин Геслинг, почтительно обнажали перед ним голову. Отнять что-нибудь у его сына значило нажить невесть какие неприятности. Для того чтобы сильные мира сего, перед которыми Дидерих так благоговел, не стерли его в порошок, надо было действовать хитро, исподтишка.

Лишь однажды, уже в старшем классе, случилось так, что Дидерих, забыв всякую осторожность и не думая о последствиях, превратился в упоенного победой насильника. Он, как это было принято и дозволено, всегда дразнил единственного еврея, учившегося в его классе, и вдруг отважился на необычайную выходку. Из деревянных подставок, которыми пользовались на уроках рисования, он соорудил на кафедре крест и заставил мальчика стать перед ним на колени. Он крепко держал паренька, хотя тот отчаянно сопротивлялся: Дидерих был силен. Он был силен одобрением окружающих, толпы, из которой на подмогу ему высовывались руки, да и огромного большинства внутри этих стен и за их пределами. В его лице действовал весь христианский мир Нетцига. Как отрадно было это чувство разделенной ответственности, сознание, что вина общая!

Правда, когда угар рассеялся, стало немножко страшно, но первый же учитель, которого Дидерих увидел, вернул ему мужество: лицо учителя выражало сдержанную благосклонность. Другие преподаватели открыто выказывали свое одобрение. Дидерих отвечал им смиренной улыбкой. С этих пор положение его изменилось — он вздохнул свободнее. Класс не мог отказать в уважении тому, кто пользовался благосклонностью нового классного наставника. При его содействии Дидерих был возведен в ранг первого ученика и тайного наушника. Из этих почетных званий второе он сохранил и впоследствии. Он со всеми водил дружбу, а когда гимназисты болтали о своих проделках, смеялся простодушным, сердечным смехом серьезного молодого человека, извиняющего легкомыслие других; на перемене же, вручая наставнику классный журнал, доносил обо всем, что услышал. Он сообщал о прозвищах, данных учителям, о бунтарских речах, которые велись против них. В голосе его, когда он повторял эти речи, еще дрожала нотка сладострастного испуга, с каким он, потупив глаза, выслушивал их. Ибо при любом посягательстве на авторитет властителей Дидерих испытывал некое кощунственное удовлетворение, возникавшее где-то на самом дне души, — почти ненависть, стремившуюся разок-другой исподтишка куснуть, чтобы утолить свой голод. Донося на других, он как бы искупал собственные греховные помыслы.

Обычно Дидерих не чувствовал неприязни к тем соученикам, будущность которых ставил на карту. Он вел себя как исполнитель суровой необходимости, связанный долгом службы. Предав товарища, он мог подойти к нему и почти искренне пожалеть. Однажды при его содействии был пойман ученик, которого давно подозревали в списывании. С ведома учителя Дидерих передал мальчику решение задачи по математике; в ходе решения он умышленно допустил ошибку, ответ же, несмотря на это, вывел правильный. Вечером, после того как обманщик был изобличен, старшеклассники собрались в саду одного ресторана, — что разрешалось им по окончании гимнастических игр, — и распевали песни. Дидерих постарался сесть рядом со своей жертвой. После одного из тостов он, отставив кружку, положил руку на руку юноши, преданно посмотрел ему в глаза и затянул вязким от прилива чувств басом:

Был у меня товарищ,

Лучше его не найти…

Сам он, год за годом преодолевая школьную премудрость, учился удовлетворительно, хотя зубрил только «от сих до сих» и ничего на свете не знал, кроме того, что полагалось по программе. Труднее всего ему давались сочинения по немецкой литературе, и тот, кто хорошо писал их, вызывал в нем смутное недоверие.

С переходом Дидериха в последний класс никто уже не сомневался, что он благополучно кончит курс. У отца и педагогов все чаще возникала мысль, что ему следует продолжать образование. Старик Геслинг, дважды — в 1866 и 1871 годах — проходивший с армией под Бранденбургскими воротами, послал Дидериха в Берлин.

Поселиться далеко от Фридрихштрассе он не решился и снял комнату на Тикштрассе. Отсюда в университет вела прямая дорога, и заблудиться уж никак нельзя было. От скуки он ходил в университет два раза в день, а в промежутках, случалось, плакал, тоскуя по родному Нетцигу. Отцу и матери он написал письмо, в котором благодарил за счастливое детство. Без необходимости Дидерих редко выходил из дому. Он не отваживался досыта поесть; все боялся израсходовать деньги до конца месяца. То и дело он щупал карман, проверял, целы ли они.

Как ни сиротливо было Дидериху, он все никак не мог собраться на Блюхерштрассе, к господину Геппелю, владельцу целлюлозной фабрики, хотя у него было к нему рекомендательное письмо от отца. Геппель, родом из Нетцига, поставлял Геслингу целлюлозу. На четвертое воскресенье Дидерих собрался с духом, и, как только к нему вышел, переваливаясь с ноги на ногу, коренастый краснолицый человек, которого Дидерих так часто видел в конторе отца, он уже и сам не мог понять, что его заставляло откладывать этот визит. Геппель расспрашивал обо всем Нетциге и главным образом о старике Буке. Невзирая на то, что у Геппеля тоже была седая борода, он, как и Дидерих, — только, вероятно, по другим мотивам, — с детства благоговел перед стариком Буком. Вот человек — шапку долой перед ним! Один из тех, кого немецкий народ обязан высоко ценить, куда выше известных господ, что хотят все и вся лечить железом и кровью, а народ потом плати по их чудовищным счетам. Старик Бук уже в сорок восьмом показал себя, был даже к смерти приговорен.

— Да, да, если мы с вами сегодня сидим здесь и беседуем, как свободные люди, то этим мы обязаны таким личностям, как старик Бук, — сказал господин Геппель и откупорил еще одну бутылку пива. — Если б не они, быть бы нам нынче под солдатским сапогом.

Господин Геппель открыто признавал себя свободомыслящим, противником Бисмарка. Дидерих поддакивал всему, что говорил Геппель; у него не было собственного мнения ни насчет канцлера, ни насчет свободы, ни насчет молодого кайзера. Вдруг он мучительно покраснел: в комнату вошла молодая девушка, с первого взгляда почти испугавшая его своей красотой и изяществом.

— Моя дочь Агнес, — сказал Геппель.

Дидерих, в своем мешковатом сюртуке напоминавший тощего кадета, стоял перед ней, залившись краской. Девушка подала ему руку. Она, как видно, хотела быть любезной, но о чем с ней говорить? Дидерих ответил «да», когда она спросила, понравился ли ему Берлин, а на вопрос, побывал ли он уже в театре, ответил «нет». Он почувствовал себя так неловко, что даже взмок; он был твердо убежден, что девушку сейчас интересует только одно: когда он уйдет? Но как унести отсюда ноги? На счастье, явился новый гость, плотный субъект по фамилии Мальман, говоривший оглушительным голосом, на мекленбургском диалекте; он был, по всей видимости, студентом-технологом и состоял как будто в квартирантах у Геппелей. Мальман напомнил Агнес, что она обещала пойти с ним погулять. Дидериха тоже пригласили. В ужасе, он отговорился тем, что его будто бы дожидается на улице знакомый, и тотчас же начал прощаться. «Слава богу, — подумал он, хотя сердце у него и екнуло, — у барышни уже кто-то есть».

Господин Геппель, провожая его в темную переднюю, спросил, знает ли его приятель Берлин. Дидерих тут же сочинил, что приятель — берлинец.

— Если вы оба не знаете города, сядете еще, чего доброго, не на тот омнибус. Вам уже, наверное, не раз случалось заблудиться в Берлине? — Дидерих ответил утвердительно, и господин Геппель выразил явное удовлетворение. — Это вам не Нетциг. Тут, как заблудишься, полдня проходишь. Вы что думаете, — за то время, что вы от вашей Тикштрассе доберетесь до Галльских ворот, вы три раза можете пройти через весь Нетциг из конца в конец… Да, вот так-то! А в следующее воскресенье приходите к обеду.

Дидерих обещал. Воскресенье приближалось; он с удовольствием отказался бы от этого визита и, только боясь ослушаться отца, пошел к Геппелям. На сей раз пришлось выдержать такой искус, как пребывание с глазу на глаз с фрейлейн Геппель. Дидерих напустил на себя вид делового человека, не склонного развлекать девиц. Она было опять завела разговор о театре, но он грубо перебил ее: некогда ему заниматься такой дребеденью. Ах да, папа говорил ей: господин Геслинг как будто изучает химию.

— Да! Это вообще единственная наука, имеющая право на существование, — заявил Дидерих, сам не понимая, откуда это у него вдруг взялось.

Фрейлейн Геппель уронила сумочку; нагнувшись, он так замешкался, что она опередила его. Тем не менее она кротко, чуть ли не сконфуженно поблагодарила. Дидериха это разозлило. «Что может быть хуже кокетки?» — подумал он. Она порылась в сумочке.

— Так-таки потеряла. Английский пластырь потеряла, понимаете? А все еще кровоточит.

Она сняла с пальца носовой платок. Палец был такой снежной белизны, что кровь на нем, казалось Дидериху, сейчас просочится внутрь.

— У меня пластырь с собой, — сказал он, опомнившись.

Он завладел ее пальцем, и не успела она вытереть кровь, как он слизнул ее.

— Что это вы?

Он и сам испугался.

— Ведь я химик, а химики и не такие еще вещи пробуют, — сказал он, строго сдвинув брови.

Она улыбнулась.

— Ах да, вы ведь в некотором роде доктор. Как это хорошо у вас выходит, — продолжала она, следя, за тем, как он наклеивает пластырь.

— Прошу, — сказал он сдержанно и отступил на шаг. Его бросило в жар, он думал: «Не надо было прикасаться к ее коже. Ужасно мягкая, до отвращения».

Агнес не смотрела на него. Помолчав, она сделала новую попытку втянуть его в разговор.

— У нас с вами в Нетциге найдутся, должно быть, общие родственники. Не правда ли?

Волей-неволей ему пришлось перебрать с ней несколько знакомых нетцигских семейств. Выяснилось, что они с Агнес состоят в каком-то дальнем родстве.

— Ваша матушка, кажется, жива? Какой вы счастливец! Моя-то давно умерла. И мне, наверное, тоже недолго осталось жить. Предчувствуешь ведь… — И она улыбнулась грустно и виновато.

Дидерих ничего не ответил, решив про себя, что это глупая сентиментальность. Еще помолчали — и как только оба торопливо заговорили, неожиданно явился мекленбуржец. Победно улыбнувшись и заглянув Дидериху в глаза, он стиснул ему руку с такой силой, что Дидерих поморщился. Мекленбуржец решительно придвинул стул чуть не к самым коленям Агнес и принялся весело и самоуверенно расспрашивать ее о том, что могло интересовать только их двоих. Предоставленный самому себе, Дидерих сделал открытие, что Агнес, если смотреть на нее спокойными глазами, не так уж потрясающе хороша. И, пожалуй, даже вовсе некрасива. Нос слишком маленький, чуть-чуть вогнутый, правда, тонкий, но обсыпан веснушками. Золотисто-карие глаза посажены близко друг к другу и щурятся, когда она взглядывает на кого-нибудь. Губы чересчур тонкие, все лицо узкое. «Если бы не пышно взбитые рыжие волосы, оттеняющие белую кожу…» Он чувствовал удовлетворение оттого, что ноготь на ее пальце, который он облизал, был не очень чист.

Вошел господин Геппель со своими тремя сестрами. Одна из них была с мужем и детьми. Отец и тетки по очереди обнимали и целовали Агнес, проявляя преувеличенную горячность и бережность. Девушка выделялась среди них своим высоким ростом и стройностью; она рассеянно смотрела сверху вниз на тех, кто обнимал ее хрупкие плечи. В ответ она поцеловала лишь отца, медленно и серьезно. Дидерих наблюдал всю эту сцену, он смотрел на Агнес, на освещенный солнечным лучом висок с бледно-голубыми жилками под сеткой рыжих волос.

Ему пришлось вести в столовую одну из теток. Мекленбуржец взял под руку Агнес. Вокруг длинного семейного стола зашуршали шелковые воскресные платья. Мужчины аккуратно укладывали на колени полы сюртуков, откашливались, потирали руки. Наконец подали суп.

Дидерих сидел поодаль от Агнес; чтобы увидеть ее, пришлось бы наклониться вперед, а этого он старательно избегал. Соседка оставляла его в покое, и он поглощал невероятные количества телячьего жаркого с цветной капустой. Подаваемые кушанья подвергались детальному обсуждению, Дидериху тоже пришлось подтвердить, что все очень вкусно! Агнес убеждали не увлекаться салатом, советовали выпить красного вина и допытывались, не гуляла ли она сегодня утром — упаси боже! — без калош. Господин Геппель, повернувшись к Дидериху, рассказывал, что давеча он и его сестры бог весть каким образом потеряли друг друга на Фридрихштрассе и встретились потом только в омнибусе.

— Да, это вам не Нетциг! — воскликнул он, гордо поглядывая через стол на Дидериха; Мальман и Агнес заговорили о каком-то концерте. Ей ужасно хотелось пойти, и она не сомневалась, что папаша разрешит ей. Геппель мягко отговаривал ее, а тетки хором подпевали. Агдес нужно пораньше ложиться и поскорее выехать за город, на свежий воздух: за зиму она переутомилась. Агнес не соглашалась.

— Вы держите меня взаперти, ужасные вы люди!

Дидерих мысленно стал на ее сторону. В нем вспыхнул порыв героизма: ему захотелось сделать так, чтобы Агнес вольна была поступать, как ей заблагорассудится, чтобы она была счастлива и всем этим обязана ему… Тут господин Геппель спросил, не пойдет ли он тоже в концерт.

— Не знаю, — сказал он небрежно и взглянул на Агнес, напряженно подавшуюся вперед. — Что это за концерт? Я бываю только на таких, где можно пить пиво.

— Вполне резонно, — заметил зять Геппеля. Агнес откинулась назад, и Дидерих пожалел о своих словах.

Крем, которого все ждали с нетерпением, все еще не был подан. Геппель посоветовал дочери поглядеть, в чем дело. Не успела она отставить свое блюдечко с компотом, как Дидерих вскочил — стул его отлетел к стене — и решительным шагом двинулся к дверям.

— Мария! Крем! — крикнул он в коридор. Багровый, ни на кого не глядя, вернулся он на свое место. И все же отлично видел, что все перемигнулись. Мальман даже презрительно фыркнул. Зять наигранно простодушным тоном сказал:

— Галантность прежде всего! Похвально!

Геппель нежно улыбался Агнес, а она не отводила глаз от своей тарелки. Дидерих с такой силой уперся коленом в стол, что доска начала подниматься. Он думал: «Господи боже, и как это меня угораздило!»

Когда встали из-за стола, он всем пожал руку. Только Агнес старательно обошел. В гостиной, куда перешли пить кофе, он постарался сесть так, чтобы широкая спина Мальмана заслонила его от Агнес. Одна из теток пожалела Дидериха и решила занять его разговором.

— Что вы изучаете, молодой человек? — спросила она.

— Химию.

— Ах так, физику?

— Да нет же, химию.

— Ах, так.

Как ни торжественно она начала, на большее ее не хватило.

Дидерих мысленно обозвал ее безмозглой дурой. Все общество было не по нем. Он тоскливо и неприязненно разглядывал всех, пока не распрощались последние родственники. Агнес с отцом проводили их. Вернувшись, Геппель удивленно взглянул на одиноко сидящего Дидериха. Он вопросительно помолчал и вдруг сунул руку в карман. Когда же молодой человек, не попросив у него взаймы, собрался уходить, Геппель очень тепло пожал ему руку.

— Непременно передам от вас дочери привет, — даже сказал он, а в дверях, чуть-чуть замявшись, прибавил: — Приходите же в следующее воскресенье!

Дидерих твердо решил никогда больше не переступать порог этого дома. И, однако, на следующий день, забыв все на свете, кинулся разыскивать магазин, где можно было бы купить для Агнес билет в концерт. Первым делом ему пришлось прочитать все афиши, чтобы вспомнить имя музыканта, о котором говорила Агнес. Тот или не тот? Как будто названа была именно эта фамилия. Дидерих решился. Но, услышав, что билет стоит четыре марки пятьдесят, он широко раскрыл глаза от ужаса. Потратить такую уйму денег, чтобы лицезреть музыканта! Если б можно было незаметно удрать! Заплатив и очутившись на улице, он прежде всего вознегодовал: какой грабеж! Но затем спохватился, что это для Агнес, и был потрясен собственной щедростью. Он двигался среди уличной сутолоки, умиленный и счастливый. Это были первые деньги, потраченные им не на себя.

Он сунул билет в пустой конверт, ничего больше не вложил в него и для маскировки вывел адрес каллиграфическим почерком. Когда он стоял у почтового ящика, вдруг показался иронически улыбающийся Мальман. Дидерих почувствовал, что пойман с поличным, отдернул руку от ящика и посмотрел на нее. Но Мальман только сказал, что ему хочется поглядеть, как устроился Дидерих. Однако! Можно подумать, что здесь живет старая дева. Даже кофейник привез с собой из дому. Дидериху было стыдно до слез. Глядя, как Мальман, перебирая его учебники, раскрывает и захлопывает их с презрительной гримасой, он почувствовал, что стыдится и своей специальности. Мекленбуржец развалился на диване и спросил:

— Как вам понравилась Геппель? Пальчики оближешь, а? Ну вот, опять покраснел! Да флиртуйте с ней, сделайте милость! Честь и место. У меня пятнадцать других на примете. — И в ответ на пренебрежительное замечание Дидериха: — Зря это вы. Тут пожива вполне возможна. Или я ничего не понимаю в женщинах! Эти рыжие волосы! А как она строит тебе глазки, когда думает, что никто не видит! Вы заметили?

— Мне она не строит глазки, — еще пренебрежительнее сказал Дидерих. — Да и плевать мне.

— Прогадаете! — Мальман оглушительно загоготал, а затем предложил кутнуть. Пошли странствовать по пивным. Когда вспыхнули первые огни газовых фонарей, оба уже едва держались на ногах. Немного спустя, на Лейпцигерштрассе, Мальман ни с того ни с сего влепил Дидериху здоровенную оплеуху. Дидерих сказал:

— Ну, знаете, это уже… — Слово «нахальство» он проглотил. Мекленбуржец похлопал его по плечу.

— По дружбе, детка! Только по дружбе! — крикнул он и в довершение всего занял у Дидериха его последние десять марок… Четыре дня спустя он застал Дидериха ослабевшим от голода и великодушно выделил ему из денег, которые опять где-то призанял, три марки. В воскресенье у Геппелей, — если бы Дидерих так не отощал, он, быть может, и не пошел бы к ним, — Мальман доложил за столом, что Геслинг все свои деньги прокутил и сегодня ему надо наесться до отвала. Господин Геппель и его зять сочувственно рассмеялись, но Дидерих, поймав на себе пытливый и грустный взгляд Агнес, не знал, куда деваться, — уж лучше бы ему не родиться на свет божий. Она его презирает. В отчаянии он утешал себя: «Не все ли равно, ведь она всегда презирала меня». Вдруг Агнес спросила, не он ли прислал ей билет в концерт. Все повернулись к нему.

— Вздор! С чего вдруг я стал бы этим заниматься! — сказал он так нелюбезно, что ему поверили. Агнес не сразу отвела от него глаза. Мальман обнес дам конфетами и поставил коробку перед Агнес. Дидерих словно забыл о ее присутствии. Он ел еще больше, чем в прошлый раз. Все равно они думают, что он только затем и пришел! Кофе решили пить в Груневальде, и Дидерих тотчас же заявил, что у него свидание. Он даже прибавил:

— С человеком, которого я никак не могу заставить напрасно ждать.

Геппель положил ему на плечо плотную руку, наклонился и, прищурившись, сказал вполголоса:

— Будьте покойны, вы, разумеется, наш гость.

Но Дидерих возмутился и заверил, что причина вовсе не в этом.

— Тогда, по крайней мере, обещайте, что запросто придете когда вздумается, — сказал на прощанье Геппель, и Агнес кивнула, как бы в подтверждение. Она и сама как будто собиралась что-то сказать, но Дидерих не стал дожидаться. Остаток дня он слонялся по улицам, самодовольно упиваясь грустью, сознанием принесенной жертвы. А вечером сидел в переполненной пивной и, подперев голову руками, время от времени кивал своему одинокому стакану, словно теперь постиг предначертания судьбы.

Что он мог поделать с наглым и бесцеремонным Мальманом, который занимал у него деньги? В воскресенье мекленбуржец явился с букетом для Агнес, и Дидерих, пришедший с пустыми руками, вправе был бы сказать: «Цветы, фрейлейн, если хотите знать, от меня». Но он промолчал и разозлился больше на Агнес, чем на Мальмана. Мальманом он невольно восхищался: тот, например, мог ночью подбежать сзади к прохожему и хлопнуть его по цилиндру, — хотя Дидерих ясно сознавал, что такие выходки — предостережение ему самому.

В конце месяца он неожиданно получил из дому деньги, которые мать скопила ко дню его рождения, и появился у Геппелей с букетом, не слишком пышным, чтобы не показаться смешным и не раздразнить Мальмана. Молодая девушка, принимая букет, растроганно взглянула на Дидериха, и он улыбнулся ей покровительственно и в то же время смущенно. Это вокресенье представлялось ему каким-то особенно праздничным; его ничуть не удивило предложение пойти всем вместе в зоологический сад.

Двинулись в поход. Мальман сосчитал — одиннадцать персон. Женщины, попадавшиеся им по пути, как и сестры Геппеля, были одеты совершенно не так, как в будни: сегодня все они казались дамами из высшего общества. Или они получили наследство? На мужчинах были сюртуки; лишь немногие носили к ним гладкие черные брюки, как Дидерих; почти все были в соломенных шляпах. Когда сворачивали в боковую улицу, она простиралась перед ними широкая, ровная и пустынная, — ни прохожего, ни кучки конского навоза. И только на одной из таких улиц маленькие девочки в черных чулках и белых платьях, увешанных бантами, водили хоровод и пели пронзительными голосами. На главных улицах потеющие матроны штурмовали омнибусы; рядом с их пунцовыми лицами приказчики, без всяких церемоний воевавшие с ними за места, казались обморочно-бледными. Все устремлялось вперед, все неслось к единой цели, туда, где наконец можно будет вкусить от радостей жизни. На лицах была написана решимость: «Эй, посторонись, мы вдосталь потрудились!»

Дидерих изображал перед дамами бывалого берлинца. В вагоне городской железной дороги он взял с бою несколько мест. Господину, который метил на одно из них, он сильно наступил на ногу. Господин крикнул: «Нахал!» Дидерих не остался в долгу. Тут выяснилось, что это знакомый Геппеля, и оба, как только их представили друг другу, начали наперебой выставлять себя ревнителями рыцарских нравов. Ни один не желал садиться, пока другой стоит.

За столиком в кафе Дидерих очутился рядом с Агнес, — почему это сегодня все так счастливо складывалось? — и когда она сразу же после кофе захотела пойти смотреть зверей, он бурно поддержал ее. Его распирало от избытка предприимчивости. Дойдя до узкого прохода между клетками хищников, дамы повернули назад. Дидерих предложил Агнес сопровождать ее.

— Уж лучше возьмите в провожатые меня, — сказал Мальман. — Если в какой-нибудь клетке выскочит прут…

— То и вам его не водворить на место, — отпарировала Агнес и двинулась по проходу. Мальман разразился своим оглушительным хохотом. Дидерих шел за Агнес. Ему было страшно оттого, что слева и справа без единого звука, только шумно дыша, на него кидались хищники, и оттого, что впереди, распространяя благоухание, шла молодая девушка. Вдруг она повернулась к нему и сказала:

— Не люблю бахвалов!

— В самом деле? — спросил радостно взволнованный Дидерих.

— Вы сегодня милый, — сказала Агнес.

— Хотелось бы всегда быть таким.

— Правда? — И ее голос едва заметно дрогнул.

Они взглянули друг на друга с одинаковым выражением: словно каждый из них подумал, что всего этого не заслуживает.

Агнес пожаловалась:

— Звери ужасно скверно пахнут.

И они повернули обратно. Их встретил Мальман.

— Мне было интересно, не сбежите ли вы. — Он отвел Дидериха в сторону. — Ну-с, как наша милашка? Дело на мази? Я вам сразу сказал, что тут особого искусства не требуется.

Дидерих онемел.

— Вы, видно, ринулись в атаку? Ну, так слушайте! Я пробуду в Берлине еще только один семестр; когда уеду, пожалуйста, принимайте наследство. А до тех пор будьте любезны подождать… — На его маленьком по сравнению с громоздким торсом лице вдруг появилась ехидная гримаса: — Дружок!

И он отпустил Дидериха. Тот, насмерть перепуганный, уже не смел и близко подойти к Агнес. Она рассеянно слушала Мальмана и, повернувшись к отцу, шедшему позади, крикнула:

— Папа, какой замечательный день! Сегодня я себя прекрасно чувствую.

Геппель обеими руками обхватил ее руку выше локтя и сделал вид, будто хочет крепко сжать ее, однако он едва ее касался. Его смеющиеся блестящие глазки увлажнились. Как только родственники попрощались и ушли, он подозвал к себе Агнес и обоих молодых людей и заявил, что этот день надо отпраздновать: он предлагает погулять по Унтер-ден-Линден, а затем где-нибудь поужинать.

— Папа становится ветреником! — воскликнула Агнес и оглянулась на Дидериха. Но он шел, опустив глаза. В вагоне городской железной дороги он по своей неловкости оказался отрезанным от остальной компании, а на Фридрихштрассе, в людском водовороте, вместе с Геппелем отстал от Мальмана и Агнес. Вдруг Геппель остановился, растерянно пошарил по животу и воскликнул:

— Где часы?

Часов с цепочкой уже и след простыл. Мальман спросил:

— Сколько лет вы живете в Берлине, господин Геппель?

— Да-а, — протянул Геппель и обратился к Дидериху: — Тридцать лет живу в этом городе, но такого со мной ни разу не случалось! — И все-таки с гордостью добавил: — Видите? В Нетциге таких происшествий не бывает.

Вместо того чтобы идти в ресторан, пришлось отправиться в полицейский участок и заявить о пропаже. Агнес начала кашлять. Геппель вздрогнул и пробормотал:

— Пожалуй, все мы очень устали.

Он преувеличенно весело распрощался с Дидерихом. Тот, казалось, не заметил протянутой руки Агнес и неловким движением приподнял шляпу. Не успел Мальман оглянуться, как Дидерих с удивительным проворством вскочил в проходящий омнибус. Удрал! И каникулы уже начинаются! Он никого и ничего больше знать не желает! Дома он, правда, с шумом и треском пошвырял на пол толстые учебники химии и уже схватился за кофейник. Но где-то хлопнула дверь, и он быстро все подобрал. Потом тихо сел в угол дивана, опустил голову на руки и заплакал. Сначала все шло так прекрасно! А оказывается, он угодил в расставленные сети. Так делают все девушки. Завлекают только затем, чтобы поиздеваться над жертвой вместе со своим милым. Дидерих отлично понимал, что не ему тягаться с таким типом. Он мысленно поставил себя рядом с Мальманом. Нет, он не понял бы девушки, которая остановила бы выбор на нем, Дидерихе. «Что я возомнил о себе? — думал он. — Только дура могла бы в меня влюбиться». Он изнемогал от страха, как бы не явился мекленбуржец. «Да на что она мне сдалась! Унести бы только поскорее ноги!» Целые дни он сидел взаперти, каждый нерв у него дрожал от отчаянного напряжения. Получив деньги, он немедленно уехал. Мать не узнала своего Дидериха, она подвергла его ревнивому допросу. В такой короткий срок он из мальчика превратился в мужчину.

— Да, вот что значит берлинская улица!

Дидерих горячо поддержал мать, когда она потребовала, чтобы он перевелся в какой-нибудь маленький университетский городок и не возвращался более в Берлин. Отец же полагал, что тут есть и «за» и «против». Он подробно расспрашивал Дидериха о Геппелях. Видел ли он геппелевскую фабрику? Побывал ли у других деловых знакомых? Геслинг хотел, чтобы на каникулах Дидерих познакомился с производством бумаги на отцовской фабрике.

— Годы мои уже не мягкие, а мой гранатный осколок уже давно так не беспокоил меня.

Дидерих, когда только мог, старался улизнуть из дому. Он бродил по Геббельхенскому лесу или по берегу Руггского ручья, близ Гозе, и находил в природе отклик на свои чувства. Он научился этому. Впервые в жизни ему представилось, что холмы на горизонте как будто грустят, томятся великой тоской, что солнце — это солнце его любви, а дождь — слезы, которые небо проливает вместе с ним. Он много плакал теперь. Даже стихи пытался сочинять.

Однажды, зайдя в аптеку, он увидел за прилавком своего школьного товарища Готлиба Горнунга.

— Этим летом я изображаю из себя аптекаря, — сказал Горнунг. Он уже успел как-то по недосмотру отравиться, и его скрючило, как угря. Весь город об этом говорил! Но осенью он собирается в Берлин, чтобы, так сказать, теоретически подковаться в своем деле. А что, в Берлине, наверное, здорово интересно? Дидерих, воодушевленный сознанием своего превосходства, не жалея красок, стал расписывать свои берлинские похождения. Аптекарь пообещал:

— Вдвоем с тобой мы перевернем весь Берлин.

И Дидерих малодушно поддакнул. Мысль о маленьком университетском городе была отброшена. В конце лета Дидерих вернулся в Берлин. Горнунгу до окончания практики оставалось еще несколько дней. Дидерих и заходить не стал на свою прежнюю квартиру. От Мальмана и Геппелей он бежал на другой конец города, в Гезундбруннен. Там он засел в ожидании Горнунга. Но Горнунга, хотя и сообщившего о своем выезде, все не было… Наконец он явился в какой-то зелено-желто-красной шапочке. Оказалось, что один из коллег тотчас же завербовал его в некое объединение, куда обязательно надо вступить и Дидериху. Это «Новотевтония», высокоаристократическая корпорация, сказал Горнунг. Фармацевтов там всего шестеро. Дидерих скрыл свой страх под маской пренебрежения, но от Горнунга не так-то просто было отделаться. Он не допускал и мысли, что Дидерих, о котором он уже говорил, поставит его в неловкое положение; придется сходить туда хотя бы гостем.

— Но только разок, — решительно заявил Дидерих.

Этот «разок» тянулся до тех пор, пока Дидерих не упал под стол и его не уволокли. Когда он проспался, его опять затащили в кабачок — на «утреннюю кружку пива»; он был внесен в списки «собутыльников».

Дидерих чувствовал себя рожденным для этой роли. Он вступил в широкий круг людей, которые не причиняли ему зла и требовали только одного: чтобы он пил. За всех, кто предлагал ему чокнуться, он благодарно и дружелюбно поднимал свою кружку. Пить или не пить, сидеть или стоять, говорить или петь — все это в большинстве случаев не от него зависело. Это делалось под громогласную команду, и если точно ее выполнять, можно жить в полном согласии с собой и с миром. Когда Дидерих впервые не опоздал при «саламандре» стукнуть кружкой — он улыбнулся собутыльникам, едва ли не конфузясь собственной виртуозности.

Но это было ничто по сравнению с его совершенством в пении. Еще в школе он принадлежал к числу лучших певцов и знал наизусть, на какой странице песенника находится та или иная песня. И теперь было так же: ему стоило только ткнуть пальцем в раскрытый корпорантский песенник, лежащий на подставке в луже пива, и он раньше всех находил тот номер, который надо было петь. Часто он весь вечер почтительно глядел в рот презусу в надежде, что тот наконец произнесет название его любимой песни. Если это случалось, Дидерих залихватски рявкал: «Черта с два они знают, что свободой зовется»; он слышал, как рядом с ним гудит толстяк Делич, и испытывал блаженство от чувства сладостной безопасности в полумраке этого низенького старонемецкого кабачка, с корпорантскими шапочками на стене, насыщенном запахами пива и испарениями разгоряченных человеческих тел, видя вокруг себя отверстые рты, поющие и пьющие в один лад. В поздние ночные часы ему даже чудилось, что все они — единое потеющее тело.

Он растворился в корпорации, думавшей и желавшей за него. И в то же время здесь он был мужчиной, который вправе уважать себя, ибо имеет честь принадлежать к своей корпорации. Никто на свете не в силах вырвать его из этого круга, причинить зло ему одному. Пусть бы сунулся сюда Мальман, пусть бы посмел насесть на него: вместо одного Дидериха двадцать человек поднялись бы против Мальмана. Дидерих даже хотел, чтобы тот явился, — таким неустрашимым он чувствовал себя. Пусть даже вместе с Геппелем. Пусть бы они посмотрели теперь на него, Дидериха, и он был бы отомщен.

Особой симпатией проникся Дидерих к самому добродушному из всех, к своему соседу, толстяку Деличу. Нечто глубоко успокоительное, располагающее к доверию было в этом всегда юмористически настроенном человеке, в этой гладкой белой глыбе жира, которая широко переваливалась через края стула, нагромождением подушек поднималась до уровня стола и, словно достигнув желанного предела, неподвижно застывала, — только рука равномерно поднимала и опускала кружку с пивом. Делич, как никто другой, был здесь на своем месте; кто видел его за столом, забывал, что он может и на ногах стоять. Он был словно создан для сидения за столом, уставленном бутылками. Его брюки, обычно уныло обвисавшие на заду, мощно вздувались, словно расцветали улыбкой, как только он садился. Только с этого мгновенья расцветало и лицо его. Он сиял радостью жизни, блистал остроумием.

Если какой-нибудь новичок в шутку отбирал у него кружку, разыгрывалась целая драма. Делич, не трогаясь с места, следовал взглядом за похищенной кружкой с таким выражением, точно в ней заключалась вся жизнь с ее бурями и треволнениями. Он кричал шутнику пронзительным саксонским тенорком:

— Смотри, парень, не пролей! И вообще, как ты смеешь отнимать у меня единственную усладу жизни? Ты же подло, злонамеренно подрываешь мое здоровье! Имею полное право вчинить тебе иск!

Если шутка заходила слишком далеко, пухлое белое лицо Делича вытягивалось, он просил, молил. Но едва только пиво возвращалось к нему, какое всепрощение светилось в его улыбке, как прояснялось его лицо!

— Ты все-таки добрая душа, — говорил он, — живи же и будь здоров! — Он выпивал пиво до последней капли и стучал крышкой, подзывая служителя-студента: — Прошу, господин обер-корпорациус!

Случалось, что спустя несколько часов Делич вместе со стулом поворачивался к водопроводной раковине и наклонял над ней голову. Журчала вода. Изо рта у него вырывались клохчущие звуки, точно он вот-вот задохнется, и несколько человек, заразившись, выскакивали в туалет. Еще болезненно морщась, но уже с новым запасом юмора, Делич придвигался к столу.

— Ну, теперь можно начинать сызнова, — говорил он. — О чем вы тут толковали без меня? Нет у вас, вижу, других тем, как только о бабах болтать? А что от них проку? — И все повышая голос: — Меньше, чем от кружки прокисшего пива. Прошу, обер-корпорациус!

Дидерих был совершенно того же мнения. Он узнал женщин и не желает с ними иметь дело. Несравненно более идеальные ценности несло в себе пиво.

Пиво! Алкоголь! Сиди и пей сколько влезет, пиво не то что кокетки, оно не изменит, не смутит твой покой. Оно не требует от тебя никаких поступков и решений, не надо ни хотеть, ни добиваться, как с женщинами. Все происходит само собой. Глоток-другой — и ты уже чего-то достиг, ты уже вознесен на вершины жизни, ты уже свободный человек, внутренне свободный. Пусть пивную оцепит хоть целый отряд полицейских, — пиво, которое ты глотаешь, обращается в твою внутреннюю свободу. Ты словно уже выдержал свой экзамен. Ты уже «готов», уже доктор! Занимаешь положение, богат, влиятелен. Ты владелец крупной фабрики художественных открыток или туалетной бумаги. И труд твоей жизни не пропадает даром; то, что ты производишь, попадет в тысячи рук. Сидя за столом в пивной, ты охватываешь весь земной шар, начинаешь понимать великую взаимосвязь вещей, сливаешься воедино с мировым духом. О, пиво так поднимает человека над самим собой, что он видит бога!

Жить и жить бы так целые годы. Однако новотевтонцы требовали еще и другого. Чуть не с первого дня они твердили ему о великих моральных и материальных выгодах безраздельной принадлежности к корпорации; постепенно они все откровеннее заявляли, что пора уже ему подвергнуться боевому крещению. Напрасно он ссылался на свое, всеми признанное, звание собутыльника, с которым он свыкся и которое его вполне удовлетворяет. Ему возражали, что одними только попойками, как они ни плодотворны, еще не достигается цель студенческого сплочения, воспитание мужества и идеализма. Дидерих дрожал: ему было очень хорошо известно, что это значит. Он должен драться на рапирах! Давно уже у него неприятно екало сердце, когда корпоранты, размахивая палками в воздухе, показывали ему, как наносятся удары рапирами, или когда кто-либо из новотевтонцев являлся в черной шапочке, распространяя запах йодоформа. И удрученный Дидерих думал: «Зачем я поддался на уговоры и сделался собутыльником! Теперь мне не отвертеться!»

И не отвертелся. Но с первого же раза страх его прошел. На него надели шлем, очки и так тщательно укутали, что большой беды с ним не могло приключиться. У него не было оснований не подчиняться команде с такой же готовностью и послушанием, как и в кабачке, а поэтому он постиг искусство фехтования скорее, чем другие. При первом же порезе у него закружилась голова: он почувствовал кровь на щеке. Но когда ему зашили рану, он готов был танцевать от счастья и упрекал себя в том, что приписывал этим славным людям злой умысел. Именно тот, кого он больше всего боялся, взял его под свое покровительство и стал его доброжелателем и воспитателем.

Вибель был юрист. Этого одного уже оказалось достаточно, чтобы Дидерих ему беспрекословно подчинился. Не без самоуничижения смотрел он на костюмы из английского сукна, в которые одевался Вибель, и на множество цветных рубашек, которые тот менял одну за другой, пока все они не отправлялись в стирку. Но больше всего Дидериха ошеломляли манеры Вибеля. Когда тот с легким изящным поклоном предлагал чокнуться, лицо Дидериха страдальчески морщилось от напряжения, он склонялся чуть не до полу, половину пива расплескивал, а остаток выпивал, давясь. Вибель разговаривал тихим, надменным голосом феодального сюзерена.

— Как хотите, но манеры, изящная ф-форма — это не пустой предрассудок, — то и дело изрекал он.

Произнося «ф» в слове «форма», он складывал рот воронкой и медленно выталкивал звук из ее черной глубины. Дидериха каждый раз заново прохватывала дрожь от такой изысканности. Все в Вибеле казалось ему утонченно-аристократическим: и то, что рыжеватая щетина усов росла высоко на губе, и то, что длинные ногти у него загибались книзу, а не кверху, как у Дидериха, и исходивший от него сильный мужской запах, и оттопыренные уши, подчеркивавшие эффект прямого пробора, и глаза, по-кошачьи прятавшиеся под нависшими надбровьями. На все это Дидерих смотрел с неизменным сознанием собственного ничтожества. Но с тех пор, как Вибель с ним заговорил и даже стал его покровителем, Дидериху казалось, что теперь, наконец, подтверждено его право на существование. От переполнявшей его благодарности ему хотелось вилять хвостом. Сердце ширилось от блаженного восторга. Если бы у него хватило дерзости, он пожелал бы, чтобы у него тоже была такая красная шея, чтобы он тоже всегда потел. А предел мечтаний — пришепетывать, как Вибель!

И вот Дидериху дозволено служить ему, он — лейб-фукс, телохранитель Вибеля! Он постоянно присутствовал при его утреннем вставании, собирал принадлежности его туалета, и так как Вибель неаккуратно платил за квартиру и не пользовался расположением хозяйки, варил ему кофе и чистил штиблеты. В награду ему разрешалось повсюду следовать за Вибелем. Когда Вибель уединялся в уборной, Дидерих стоял снаружи на часах и жалел, что при нем нет ружья, которое можно взять на плечо.

И Вибель стоил того, чтобы ему поклонялись. Никто с таким блеском, как он, не отстаивал честь корпорации, в которой заключались также честь и достоинство Дидериха. Вибель с кем угодно мог подраться за новотевтонцев. Однажды он, говорят, здорово вздул члена корпорации «Виндоборуссия», чем поднял престиж «Новотевтонии». Кроме того, во втором гвардейско-гренадерском полку имени кайзера Франца-Иосифа служил его родственник, и когда бы Вибель ни называл имя своего кузена фон Клапке, все новотевтонцы, польщенные, неизменно склоняли головы. Дидерих старался представить себе кого-либо из рода Вибелей в форме гвардейского офицера, но это было уже за пределами человеческого воображения. И вот однажды, когда Дидерих и Готлиб Горнунг шли, благоухая одеколоном, из парикмахерской, где ежедневно брились, они заметили на углу Вибеля с каким-то казначеем. Нет, они не ошиблись — то был казначей, и как только Вибель завидел их, он повернулся к ним спиной. Они тоже отвернулись и молча, решительно пошли в другую сторону, не обменявшись ни единым взглядом, ни единым словом. Каждый подозревал, что другой тоже уловил сходство между казначеем и Вибелем. Быть может, остальные давно уже были осведомлены на этот счет? Но все они так дорожили честью корпорации, что молчали, больше того, готовы были забыть виденное собственными глазами. Когда Вибель сказал как-то: «Мой кузен фон Клапке», — Дидерих и Горнунг, польщенные, как всегда, слконили головы вместе с другими.

Дидерих научился уже владеть собой, блюсти приличия и дух корпорации, стремиться к возвышенному. С жалостью и отвращением думал он о шатком существовании неприкаянных одиночек, каким раньше был он сам. Теперь в его жизни господствовали порядок и чувство долга. В определенный час, минута в минуту, он являлся на квартиру к Вибелю, к парикмахеру, в фехтовальный зал, на «утреннюю кружку пива». После обеда, послонявшись по городу, шел в кабачок новотевтонцев; и каждый шаг совершался на глазах всей корпорации, с педантичным соблюдением целого кодекса приличий и взаимного почитания, не исключавшего добродушной грубости. Однажды Дидерих натолкнулся у входа в туалет на одного из корпорантов, с которым был лишь едва знаком, и, хотя оба уже еле держались на ногах, ни один не желал войти первым. Они долго и учтиво уступали друг другу дорогу, пока оба не ринулись, света невзвидев, к дверям, и в туалет протиснулись, как два сцепившихся кабана, так что кости затрещали. Это было началом дружбы. Сблизившись в чисто человеческой ситуации, они затем уселись рядом за официально отведенным их корпорации столом и выпили на брудершафт. Один сказал: «Свинья», — другой ответил: «Осел».

Жизнь в корпорации не всегда поворачивалась к ним своей веселой стороной. Она требовала искупительных жертв; она прививала мужество, умение сносить удары. Сам Делич, так часто веселивший их, стал источником скорби для «Новотевтонии». Как-то утром Дидерих и Вибель зашли за ним. Он стоял, склонившись над умывальным тазом:

— А, это вы? Меня сегодня ужасно мучает жажда… — пролепетал он и рухнул наземь — они даже не успели поддержать его, — увлекая за собой все, что стояло на умывальнике. Вибель ощупал его. Делич был недвижим.

— Разрыв сердца, — коротко сказал Вибель. Вытянувшись по-военному, он подошел к звонку. Дидерих подобрал осколки и вытер пол. Несдержанность хозяйки, огласившей комнату горестными воплями, лишь подчеркивала их суровую собранность.

На то они и корпоранты! По дороге в полицию, где надо было выполнить ряд формальностей, они шагали в ногу, и Вибель сказал с непоколебимым презрением к смерти:

— С каждым из нас может такое случиться. Бражничать — дело не шуточное. Поверьте мне.

И вместе со всеми Дидерих испытывал гордость за Делича, исполнившего свой долг и павшего на поле чести. Корпоранты шли за гробом с высоко поднятыми головами: «Наше знамя — «Новотевтония», — говорили их лица. На кладбище все стояли, склонив рапиры, задрапированные черным крепом, и углубившись в себя, словно воины, которых каждое следующее сражение так же может выхватить из рядов, как минувшее выхватило их соратника. А первый староста, превознося усопшего, сказал, что он завоевал высшую награду в школе мужества и идеализма. Эти слова потрясли всех, точно относились к каждому в отдельности.

На этом кончилось обучение Дидериха, — Вибель покинул корпорацию; он готовился в референдарии, в кандидаты на судебную должность. Отныне Дидериху надлежало самостоятельно соблюдать усвоенные принципы, внедрять их в молодое поколение. И он строго соблюдал их, с чувством высокой ответственности. Горе новичку, заслужившему штраф — осушить жбан до дна. Не проходило и пяти минут, как проштрафившийся, держась за стену, торопливо пробирался к выходу. Но самая страшная кара постигла того, кто однажды позволил себе пройти в дверь первым, не уступив дорогу Дидериху. Его на целую неделю отлучили от пивных возлияний. Не гордыней и не самолюбием руководствовался при этом Дидерих, а лишь высоким представлением о чести корпорации. Он был всего лишь человек и, стало быть, нуль; все права, авторитет, вес сообщала ему она — корпорация. И физически он всем был обязан ей — полнотой белого лица, брюшком, поднимавшим его престиж в глазах новичков, и привилегией в торжественных случаях появляться в высоких сапогах, с шарфом через плечо и в корпорантской шапочке, упиваясь сознанием, что на нем форма. Правда, ему, например, все еще приходилось отступать перед любым лейтенантом, ибо корпорация, в которую имели доступ лейтенанты, была выше дидериховской; но зато с кондуктором конки можно было обращаться бесцеремонно, не опасаясь отпора. Мужественность была написана на его лице грозными письменами-шрамами; они исполосовали подбородок, щеки и врубались даже в череп под коротко остриженными волосами. А как приятно было ежедневно доказывать свою мужественность кому только вздумается! Однажды подвернулся счастливый случай. Дидерих и Готлиб Горнунг отправились вместе с горничной своей хозяйки на танцы в Галензее. Вот уж несколько месяцев, как друзья поселились в одной квартире, привлеченные хорошенькой горничной. Оба делали ей маленькие подарки, а по воскресеньям ходили с ней гулять. Дидерих мог лишь строить догадки насчет того, добился ли Горнунг такого же успеха в своих домогательствах, как он сам. Официально и по мотивам корпоративной чести он считал, что это ему неизвестно.

Роза была неплохо одета и пользовалась успехом на балу. Дидериху, которому хотелось протанцевать с Розой еще одну польку, пришлось ей напомнить, что он подарил ей перчатки. Он уже отвесил учтивый поклон — необходимое вступление к танцу, — как вдруг между ним и Розой вырос кто-то третий и унесся с ней в польке. Смущенный Дидерих смотрел вслед танцующей паре, и в душе у него шевелилось неясное чувство, что такой поступок требует возмездия. Но, раньше чем он тронулся с места, какая-то девушка бросилась в гущу танцующих, влепила Розе затрещину и довольно неделикатно разлучила ее с партнером. Дидерих в тот же миг ринулся к похитителю Розы.

— Милостивый государь, — сказал он, твердо глядя ему и глаза, — ваш поступок не имеет названия.

— Ну и пусть, — ответил тот.

Озадаченный неожиданным оборотом столь официального разговора, Дидерих буркнул:

— Грубиян!

— Мужлан! — живо ответил тот и хихикнул.

Дидерих окончательно растерялся от такой безграничной невоспитанности и уже хотел было поклониться и отступить, но незнакомец вдруг пнул его в живот, и в то же мгновение оба, сцепившись, покатились по полу. Под визг и улюлюканье окружающих они дрались до тех пор, пока их не разняли. Готлиб Горнунг, шаривший по полу в поисках пенсне Дидериха, крикнул: «Да он улепетнет!» — и бросился вдогонку за обидчиком. Дидерих — за ним.

Они успели увидеть, как незнакомец в сопровождении какого-то молодого человека вскочил в наемный экипаж. Они тоже сели в пролетку и помчались за своими противниками. Горнунг заявил, что корпорация не примирится с таким пятном на ее чести.

— Ничтожество! Дал стрекача, а даму оставил на произвол судьбы.

Дидерих объявил:

— С Розой у меня все кончено.

— У меня тоже.

Ехали и волновались:

— Догоним ли? Нам попался какой-то одёр.

— А что, если это плебей? Если он не способен дать сатисфакцию?

Решили: в таком случае эпизод официально не имел места.

Первый экипаж остановился перед богатым домом, в западной части Берлина. Не успели Дидерих и Горнунг подъехать, как дверь захлопнулась. Они решительно стали на часах у подъезда. Было холодно, они принялись шагать возле дома — двадцать шагов налево, двадцать направо, — ни на секунду не выпуская из виду двери и без конца повторяя энергично и воинственно одно и то же. Драться только на пистолетах. Дорого заплатит обидчик за попрание чести «Новотевтонии»! Только бы он не оказался пролетарием!

Наконец появился швейцар, и ему учинили допрос. Пытались описать ему наружность молодых людей, но особых примет ни у того, ни у другого не могли припомнить. Горнунг, горячась еще больше Дидериха, утверждал, что надо ждать, и они битых два часа вышагивали по улице. Но вот из дома вышли два офицера. Дидерих и Горнунг смотрели на них, вытаращив глаза: те или не те? Офицеры были неприятно поражены. Один из них как будто даже побледнел. И тогда Дидерих решился. Он подошел к тому, что побледнел.

— Милостивый государь…

Голос у него сорвался. Лейтенант растерянно сказал:

— Вы, вероятно, ошиблись.

— Отнюдь нет, — с трудом выжал из себя Дидерих. — Я требую удовлетворения. Вы осмелились…

— Да я вас не знаю, — пробормотал лейтенант. Но его спутник шепнул ему на ухо: «Так же нельзя», — потребовал у него визитную карточку и, достав свою, вручил обе Дидериху. Дидерих подал карточку в свой черед и затем прочитал: «Альбрехт, граф Тауэрн-Беренгейм». Он уже не стал тратить время на то, чтобы прочесть вторую карточку, а принялся усердно отвешивать частые поклоны. Второй офицер между тем обратился к Горнунгу:

— Мой друг разрешил себе пошутить без всякого злого умысла. Само собой, он готов дать вам любое удовлетворение; я хотел лишь сказать, что у него не было намерения обидеть вас.

Он взглянул на своего спутника; тот только пожал плечами. Дидерих пробормотал:

— О, благодарю, благодарю!

— Будем считать, что инцидент исчерпан, — прибавил второй офицер, и оба удалились.

Дидерих все еще не трогался с места. Лоб у него был влажен, мысли путались. Но вот он глубоко вздохнул, и лицо его медленно расплылось в улыбке.

Вечером, во время выпивки, разговор вертелся только вокруг этого эпизода. Дидерих расхваливал перед своими коллегами подлинно рыцарское поведение графа.

— Истинный аристократ никогда не изменяет себе. — Он сложил рот воронкой и, медленно выталкивая слова, изрек: — Говорите что угодно, но хороший тон, ф-форма — не пустой предрассудок.

Через каждые два слова он призывал Горнунга в свидетели великой минуты, пережитой им.

— И ни малейшего чванства, верно? Шутка как-никак рискованная, но на них и не обидишься. Держатся б-безукоризненно, могу вам сказать. Объяснения его сиятельства были, безусловно, удовлетворительными, так что я счел невозможным… Вы понимаете, ведь я не какой-нибудь невежа.

Все понимали и все уверяли Дидериха, что «Новотевтония» вышла с честью из этого дела. Визитные карточки обоих аристократов передавались новичками из рук в руки, а затем были приколоты под скрещенными рапирами к портрету кайзера. В этот вечер не осталось ни одного новотевтонца, который бы не напился до потери сознания.

На этом кончился семестр, но ни у Дидериха, ни у Горнунга не было денег на дорогу домой. Да и вообще денег давно уже не было. Обязанности, налагаемые корпоративной жизнью, требовали таких расходов, что сумма, высылаемая Дидериху, достигла двухсот пятидесяти марок. И все же долги одолевали его. Казалось, все источники иссякли, вокруг раскинулась, на сколько хватает глаз, высохшая, изнемогающая от жажды земля… Волей-неволей пришлось, хотя это и не по-рыцарски, подумать о взыскании денег, данных некогда взаймы собутыльникам. Несомненно, кое-кто из «стариков» теперь уже ворочает большими деньгами. У Горнунга таких должников не нашлось. Дидерих вспомнил Мальмана.

— С этим можно не церемониться, — пояснил он. — Он ни в одной корпорации никогда не состоял, мужлан из мужланов. Надо взять его за бока.

Увидев Дидериха, Мальман с места в карьер разразился своим громоподобным хохотом, который Дидерих почти забыл, и ему сразу стало не по себе. Как он бестактен, этот Мальман! Ведь надо же понимать, что вместе с Дидерихом здесь, в бюро патентов, незримо присутствует вся «Новотевтония», уже только во имя ее Мальману следовало бы проникнуться уважением к Дидериху. У него было такое чувство, точно его грубо вырвали из некоего всесильного целого, и вот он стоит один лицом к лицу с противником. Положение непредусмотренное и невеселое! Тем развязнее приступил он к делу. Он, разумеется, не просит вернуть ему долг. С приятелем так не поступают. Он лишь просит Мальмана о маленькой любезности: поручиться за его вексель. Мальман откинулся на спинку кресла и отчеканил твердо и просто:

— Нет.

Дидерих в замешательстве:

— То есть как это — нет?

— Не в моих правилах ручаться за чужие векселя, — заявил Мальман.

Дидерих побагровел от негодования.

— Но ведь я поручился за вас, а потом мне предъявили вексель, и я выложил сто марок. Вы-то уклонились.

— Вот видите? А если бы я сейчас согласился дать за вас поручительство, вы бы тоже не уплатили.

Дидерих только глазами хлопал.

— Нет, дружок, если я решусь на самоубийство, я обойдусь без вас.

Овладев собой, Дидерих с вызовом бросил:

— Вы понятия не имеете о рыцарской чести, сударь.

— Не имею! — подтвердил Мальман и оглушительно захохотал.

— В таком случае вы попросту мошенник. Известно, что где патенты, там и мошенники, — сказал Дидерих, выразительно подчеркивая каждое слово.

Мальман уже не смеялся. Глаза на маленьком лице загорелись злым огоньком; он встал.

— А теперь я попрошу вас выйти вон, — произнес он, не повышая голоса. — Меня мало трогают ваши благоглупости, но рядом сидят мои подчиненные, им незачем слушать такие вещи.

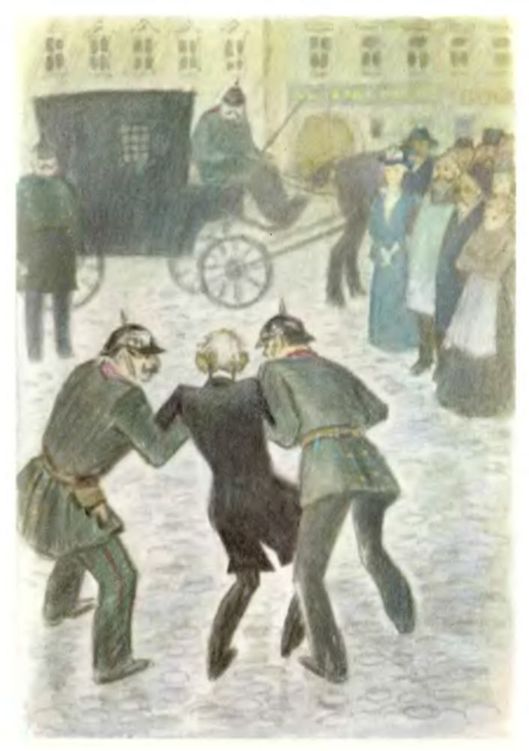

Схватив гостя за плечи, он повернул его спиной к себе и стал толкать к двери. За каждую попытку вырваться Дидерих получал увесистый удар кулаком.

— Я требую удовлетворения! — кричал он. — Вы должны драться со мной!

— А я и дерусь. Не чувствуете? Тогда я позову еще кого-нибудь. — Он открыл дверь. — Фридрих!

Дидерих был передан из рук в руки упаковщику, и тот спустил его с лестницы. Мальман крикнул ему вслед:

— Не взыщите, дружок. Захочется вам опять поговорить по душам, приходите без церемоний.

Дидерих привел себя в порядок и, приосанившись, вышел на улицу. Тем хуже для Мальмана, если он так себя повел! У Дидериха же совесть чиста: на суде чести у него была бы блестящая позиция. Возмутительно, что какой-то там индивид может позволить себе такие вольности. Дидерих был оскорблен за все существующие корпорации. Но вместе с тем воскресло и его былое уважение к Мальману. «Подлая скотина, — думал он, — но таким нужно быть…»

Дома его ждало заказное письмо.

— Ну вот, мы можем ехать, — сказал Горнунг.

— Как это «мы»? Эти деньги мне самому нужны.

— Ты, верно, шутишь? Не могу же я один здесь торчать.

— Поищи себе компанию!

Дидерих разразился таким хохотом, что Горнунг подумал: уж не спятил ли? Но Дидерих в самом деле собрался и уехал.

По дороге он спохватился, что адрес на конверте написан рукой матери. Это было необычно… Мать сообщала, что со времени ее последней открытки отцу стало намного хуже. Почему Дидерих не приехал?

«Мы должны быть готовы к самому ужасному. Если хочешь свидеться с нашим горячо любимым папочкой, не мешкай, сын мой».

Тон письма смутил Дидериха. Но он решил, что матери верить не стоит. «Женщинам я вообще не верю, а мама особенно склонна к преувеличениям».

Тем не менее, когда он приехал, господин Геслинг действительно был при последнем издыхании.

Дидерих, потрясенный видом умирающего отца, забыл все свои правила и чуть не на пороге разревелся. Шатаясь, подошел к постели. В одно мгновенье лицо его взмокло, точно облитое водой. Он часто-часто взмахивал руками и бессильно хлопал себя по бедрам. Ему бросилась в глаза правая рука отца, лежавшая поверх одеяла, он опустился на колени и поцеловал ее. Фрау Геслинг, безгласная и робкая даже в последние мгновения жизни своего владыки, целовала его левую руку, по другую сторону кровати. Дидерих, вспоминая, как этот изувеченный черный ноготь устремлялся к его лицу, когда отец давал ему оплеуху, громко заплакал. А побои за кражу пуговиц! Страшна была эта рука; но при мысли, что он теряет ее, горестно сжималось сердце. Он чувствовал, что мать думает о том же, а она словно читала его мысли. И они одновременно потянулись друг к другу через кровать и обнялись.

Принимая знакомых, пришедших выразить ему соболезнование, Дидерих уже вполне владел собой. Здесь, перед всем Нетцигом, он был представителем «Новотевтонии» и щеголял выдержкой и изысканностью манер. Он чувствовал на себе восторженные взгляды и временами почти забывал, что ему полагается скорбеть. Старого господина Бука он встретил у парадных дверей. Этот грузный старик, великий человек города Нетцига, в своем ослепительном сюртуке был царственно величав. Держа перед собой цилиндр донышком вниз и сняв черную перчатку, он с достоинством подал Дидериху удивительно мягкую, нежную руку. Его голубые глаза тепло смотрели на Дидериха.

— Ваш отец, молодой человек, был хорошим гражданином, идите же и вы по его стопам! Неизменно уважайте права своих сограждан. Это повелевает вам собственное человеческое достоинство. Надеюсь, что мы с вами еще поработаем вместе на благо нашего города. Вы, надо думать, закончите свое образование?

От благоговения Дидерих едва мог выговорить «да». Старик Бук спросил уже в более легком тоне:

— Мой младший сын еще не навестил вас в Берлине? Нет? О, он непременно заглянет к вам. Он ведь тоже там учится. Но скоро ему придется отслужить свой год. А вы уже покончили с этим?

— Нет… — ответил Дидерих и до ушей залился краской. Он что-то бормотал, стараясь оправдаться. Никак нельзя было прервать занятий в университете. Но старик Бук лишь пожал плечами, как видно не придавая особого значения этой теме.

По завещанию Дидерих вместе со старым бухгалтером Зетбиром назначался опекуном своих сестер. Зетбир доложил ему, что капитал, семьдесят тысяч марок, отец отписал дочерям — на приданое. Даже проценты с него неприкосновенны. За последние годы чистая прибыль в среднем составляет девять тысяч.

— А не больше? — спросил Дидерих.

Зетбир взглянул на него сначала с ужасом, а потом с глубокой укоризной. Если бы молодой господин мог себе представить, чего стоило покойному отцу и ему, Зетбиру, поднять фабрику на такую высоту! Разумеется, производство можно развернуть еще шире…

— Ну, ладно, ладно, — прервал его Дидерих. Он видел, что тут все нужно менять. Существовать на четвертую часть от девяти тысяч? Это требование усопшего возмутило его. Когда мать сказала, будто покойный на смертном одре выразил уверенность, что будет жить в сыне своем, что сын никогда не женится и до гроба будет нести заботу о семье, Дидерих вскипел.

— Отец никогда не молол такого сентиментального вздора, — закричал он, — и не лгал к тому же!

Фрау Геслинг показалось, что это кричит ее покойный владыка, и она втянула голову в плечи. Дидерих воспользовался этим, чтобы повысить размер своего месячного содержания на пятьдесят марок.

— Прежде всего я должен отслужить свой год в армии, — сказал он сипло. — Чего бы это ни стоило. А потом уж будете надоедать мне вашими мелочными делишками.

Он настоял даже на том, чтобы призываться в Берлине. Со смертью отца у него появилось чувство сумасшедшей свободы. Ночами, правда, ему снилось, что из конторы выходит отец и лицо у него землистое, как тогда в гробу… И Дидерих, обливаясь холодным потом, просыпался.

Он уехал, напутствуемый благословением матери. Готлиб Горнунг и общая Роза его уже не устраивали, и он переменил квартиру. Новотевтонцам он в подобающей форме показал, что обстоятельства изменились. Чудесная студенческая жизнь кончилась. Прощальная пирушка! Пили за упокой отца Дидериха, но это были поминки не только по отцу, а и по лучшей, цветущей поре жизни самого Дидериха. Из чистого самопожертвования Дидерих пил так, что вскоре очутился под столом, как в вечер своего посвящения в «собутыльники»; и вот он уже «старик».

Еще не совсем придя в себя после попойки, стоял он на следующий день среди других догола раздетых молодых людей перед военным врачом. Тот, брезгливо морщась, озирал все эти мужские тела, которые ему предстояло освидетельствовать; взгляд его, остановившись на брюшке Дидериха, принял насмешливое выражение. Тотчас же все вокруг захихикали, и Дидериху ничего другого не оставалось, как опустить глаза на собственный покрасневший живот… Военный врач вновь сурово насупился. Призывнику, у которого слух оказался ниже установленной нормы, не поздоровилось: знаем мы этих симулянтов! Следующему, который к тому же звался Левизон, было сделано замечание:

— Если вас еще раз нелегкая принесет сюда, то, по крайней мере, вымойтесь сначала.

Дидериху он сказал:

— Жирок мы с вас сгоним. Месяц службы, и, ручаюсь, вы примете человеческий облик.

Дидерих был признан годным. Забракованные так молниеносно одевались, точно казарме грозил пожар. Признанные годными искоса бросали друг на друга испытующие взгляды и почему-то мешкали уходить, точно ожидая, что вот-вот на плечо им упадет чья-то свинцовая рука. Один из новобранцев, по-видимому актер, с лицом, выражавшим полное безразличие ко всему окружающему, вернулся и, став перед врачом, громко сказал, тщательно выговаривая каждое слово:

— Я хотел бы сделать дополнительное заявление: я гомосексуалист.

Врач, красный как рак, отпрянул. Он глухо ответил:

— Таких свиней нам, разумеется, не нужно.

Дидерих, возмущенный бесстыдным поведением актера, поделился своими чувствами с будущими товарищами. Потом он обратился к унтер-офицеру, только что измерившему у стены его рост, и торжественно его заверил, что он счастлив. Тем не менее он написал в Нетциг врачу Гейтейфелю, который так часто смазывал ему горло в детстве; он просил Гейтейфеля не отказать в любезности и удостоверить, что он, Дидерих Геслинг, страдал золотухой и рахитом. Ведь армейская муштра вконец подорвет его здоровье. Доктор ответил, что незачем отлынивать от военной службы, она пойдет ему только на пользу. Дидерих отказался от квартиры и, захватив небольшой чемодан, отправился в казарму. Если уж придется пробыть там хотя бы две недели, квартирная плата останется у него в кармане.

Тотчас же начались упражнения на турнике, прыжки и другие штуки, от которых спирало дыхание. В коридорах, называвшихся «районами», производилось учение по ротам. Лейтенант фон Куллеров был весь равнодушие и надменность, на вольноопределяющихся он смотрел не иначе, как зажмурив один глаз. Неожиданно рявкнув: «Унтер!» — он отдавал ему распоряжение и презрительно отворачивался. Учения на казарменном дворе, все эти «равнения», «перебежки» и прочее преследовали единственную цель — загонять «молодцов» до потери чувств. Да, Дидерих убедился, что все здесь — обращение, особый жаргон, муштра — сводится к одному: вышибить, насколько возможно, чувство личного достоинства из человека. Но для него и в этом было что-то внушительное, вызывавшее в самые тяжелые минуты — и даже особенно в эти минуты — восторг самоуничтожения. Это были те же принципы и идеалы, которые прививались новотевтонцам, но здесь их внедряли более свирепо. Здесь не было даже тех коротких минут задушевности, когда человек вправе был вспомнить, что он человек. Всех и каждого круто и неуклонно низводили до положения тли, ничтожной частицы, теста, которое месит чья-то гигантская воля. Безумием и гибелью было бы возмутиться даже в самой сокровенной глубине сердца… В крайнем случае можно было иной раз, идя против собственных убеждений, прикинуться больным. Во время перебежек Дидерих упал и ушиб ногу. Не так сильно, чтобы хромать, но он хромал, и ему разрешили остаться в казарме, когда его рота отправилась на учение «на местности». За разрешением он пошел непосредственно к самому капитану.

— Господин капитан, прошу вас…

Это была катастрофа! В своем неведении он дерзнул обратиться к власти, тогда как ему полагалось лишь, мысленно преклонив колени, безмолвно выслушивать ее приказания! К власти, перед которой он мог предстать только в единственном случае: когда его звали! Капитан метал громы и молнии, сбежались все унтер-офицеры, и на лицах у них был написан ужас перед кощунственным поступком Дидериха. С перепугу Дидерих захромал сильнее, и пришлось дать ему освобождение еще на один день.

Унтер-офицер Ванзелов, ответственный за проступок вольноопределяющегося Геслинга, сказал лишь:

— А еще образованный!

Он привык к тому, что все неприятности исходят только от вольноопределяющихся. Ванзелов спал в их помещении за перегородкой. Когда гасили свет, разговоры становились такими непристойными, что негодующий Ванзелов кричал из-за перегородки:

— А еще образованные!

Несмотря на долголетний опыт, он все еще ждал от вольноопределяющихся более разумного и благородного поведения, чем от рядовых, и каждый раз терпел разочарование. Дидерих отнюдь не был у него на худшем счету. Мнение Ванзелова зависело не только от пива, которым угощали его подчиненные. Больше всего ценил он в солдате радостную готовность повиноваться, а она у Дидериха была. На занятиях уставом его можно было приводить в пример другим. Он был весь проникнут идеалами воинского мужества и чести. Что касается знаков различия и иерархической лестницы, то в этом он разбирался, казалось, со дня рождения. Ванзелов говорил:

— Теперь я его превосходительство господин генерал.

И Дидерих тотчас же всем своим поведением показывал, что свято в это верит. Когда же Ванзелов провозглашал: «Теперь я член императорской фамилии», — тут Дидерих вел себя так, что на губах унтера появлялась улыбка маньяка, страдающего манией величия.

За столиком солдатского трактира, в задушевном разговоре с начальником, Дидерих заявлял, что он в восторге от армейской жизни.

— Растворяться в великом целом! — говорил он. Ничего на свете он так не желал бы, как на всю жизнь остаться в армии. Это говорилось искренне, и, однако, во время послеобеденных учений «на местности» им овладевало единственное желание — забраться в окоп и спрятаться от всех и от всего. Слишком тесный, придававший стройность фигуре мундир после обеда превращался в орудие пытки. Что тебе с того, что капитан, отдавая команду, так лихо гарцует на своем коне, когда сам ты бегаешь, пыхтишь и отдуваешься, слыша, как непереваренный суп урчит у тебя в кишках. Вообще говоря, Дидерих готов был всем восхищаться здесь, но восхищение отступало перед личными невзгодами. Нога у него опять разболелась. Не без презрения к самому себе, он прислушивался к боли с робкой надеждой, что она усилится. Тогда его освободят от ученья «на местности», быть может, даже и на казарменном дворе. И, наконец, отпустят на все четыре стороны.

Дело дошло до того, что в воскресенье он отправился к отцу одного своего «собутыльника», тайному медицинскому советнику. Краснея от стыда, он попросил господина советника посодействовать ему. Он влюблен в армию, в это великое целое, и с радостью остался бы на военной службе до конца дней своих. В этом великолепном механизме становишься, так сказать, частицей власти и всегда знаешь, что тебе делать, — чувство, ни с чем не сравнимое! Но ведь нога-то больная.

— Нельзя же допустить, чтобы ее ампутировали. Я же все-таки кормилец матери и сестер.

Тайный советник осмотрел ногу.

— «Новотевтония» — наше знамя, — сказал он. — Я случайно знаком с вашим полковым врачом.

Об этом Дидериху уже было известно со слов приятеля-корпоранта. Он откланялся и ушел со страхом и надеждой в душе.

Воодушевленный этой надеждой, Дидерих на следующее утро едва ступал на ногу. Он сказался больным.

— Кто вы такой? Чего ради вы беспокоите меня? — Штабной врач окинул его взглядом. — Вид у вас цветущий, и брюхо уже поменьше.

Но Дидерих стоял навытяжку и не уходил: болен, да и только. Начальнику пришлось снизойти до освидетельствования. Когда Дидерих разулся, врач заявил, что, не закури он сигару, ему стало бы дурно. Ничего угрожающего он не нашел и, возмущенный, столкнул Дидериха со стула.

— В казарму — и точка. Можете идти.