Человек в поисках конечного смысла

Уважаемые дамы и господа! Когда перед вами выступает докладчик из Вены, вы ожидаете, что он будет говорить с венским акцентом — да, я так и говорю; если он к тому же еще и психиатр, то вы, наверное, полагаете, что он первым делом сошлется на Зигмунда Фрейда примерно таким образом: «Все мы научились у Фрейда видеть в человеке существо, которое в конечном итоге и в принципе ищет лишь одного: удовольствия». Действительно, именно Фрейд ввел понятие «принцип удовольствия», и его сосуществование с «принципом реальности» ни в коем случае не противоречит гипотезе Фрейда о том, что удовольствие является основным источником мотивации человеческих поступков. Ведь, как неоднократно подчеркивает Фрейд, принцип реальности находится на службе у принципа удовольствия, представляя собой всего лишь «модификацию» принципа удовольствия, «которая в конечном итоге также направлена на получение удовольствия» и «в определенном смысле являет собой продолжение принципа удовольствия, но уже другими средствами». «Сиюминутное удовольствие с неопределенными последствиями отбрасывается, но лишь для того, чтобы заполучить следующее, более гарантированное удовольствие». Однако мы ни при каких условиях не можем игнорировать или забывать, что принцип удовольствия — во фрейдистской трактовке — сам по себе служит более всеобъемлющему принципу, а именно принципу гомеостаза в трактовке У. Кеннона (The Wisdom of the Body, «Мудрость тела», New York, 1932), цель которого — ослабить внутренние противоречия, чтобы удержать или восстановить внутреннее равновесие. Так и сам Фрейд представлял «душевный аппарат» как сущность, «цель» которой заключается в том, чтобы «одолеть поступающие в него извне и изнутри раздражения и возбуждения и освободиться от них».

Правда, в рамках такого представления о человеке недостает ни больше ни меньше, чем фундаментально-онтологической характеристики человеческого бытия-в-мире, которую я обозначил бы как «самотрансценденцию экзистенции». При этом имеется в виду, что любое человеческое существование уже постольку выходит за собственные пределы, поскольку всегда указывает на что-либо, не относящееся к субъекту данного существования, то есть на кого-то другого или на что-то другое! Иными словами, наиболее глубок и совершенен тот человек, который не интересуется какими- либо внутренними состояниями, будь то удовольствие или душевное равновесие, а ориентирован на мир, на тот мир, который его окружает, и именно в этом мире он ищет смысл, реализовать который у него достало бы сил, либо человека, которого он мог бы любить. На основании этого предрефлексивного онтологического самопонимания человек каким-то образом узнает и о том, что он самореализуется именно в той мере, в какой забывает о себе, а забывает он о себе как раз в той мере, в какой посвящает себя делу, которому служит, либо человеку, которого любит.

Дело еще и в том, что и вторая венская классическая психотерапевтическая школа — индивидуальная психология Альфреда Адлера — не принимает в расчет самотрансценденцию человеческого существования. В принципе, индивидуальная психология рассматривает человека как существо, нацеленное на преодоление определенного внутреннего состояния, а именно чувства неполноценности, и достигает этого, развивая стремление к превосходству, которое во многом конгруэнтно с так называемой волей к власти, описанной Ницше.

Пока теория мотивации строится вокруг «воли к удовольствию» — как мы теперь можем переименовать фрейдистский принцип удовольствия — или вокруг стремления к власти в адлеровском его понимании, речь идет о типичной глубинной психологии. Я бы противопоставил ей «высокую психологию», позволяющую включить в образ человека и такие черты, которые можно было бы расположить «по ту сторону принципа удовольствия» и воли к власти. Среди этих стремлений человеческий поиск смысла, пожалуй, находится на первом месте. Действительно, был Оскар Пфистер, который уже — подумать только! — в 1904 г. рекомендовал развивать исследования именно в этом направлении, когда указывал, что «более значительным [по сравнению с глубинной психологией] является признание тех духовных высот человеческой природы, которые не менее величественны, чем ее глубины».

Высокая психология является не заменой глубинной психологии, а скорее ее дополнением, пусть даже необходимым, и именно потому, что тематизирует потребность в смысле, столь характерную для человека, — эта потребность является, если хотите, наичеловеческой из всех человеческих потребностей и может быть сопоставлена с психоаналитическими и индивидуально-психологическими мотивационными теориями как «воля к смыслу».

Именно воля к смыслу в настоящее время все сильнее ставится под сомнение. Современного человека все больше одолевает чувство утраты смысла, обычно проявляющееся вкупе с ощущением «внутренней пустоты» — в данном случае речь идет об «экзистенциальном вакууме», который я не только впервые описал, но и впервые ввел такой термин. Это чувство проявляется преимущественно в форме скуки и равнодушия. Если скука в таком контексте означает утрату интереса — интереса к миру, — то равнодушие означает недостаток инициативы, той, которая стимулировала бы что-то изменить в мире, как-то его улучшить!

Довольно о феноменологии экзистенциального вакуума. Какова ситуация с его эпидемиологией? Вероятно, я вправе привести здесь один пассаж из работы Ирвина Ялома «Экзистенциальная психотерапия», который звучит так: «Из 40 пациентов, последовательно обратившихся за помощью в психиатрическую поликлинику, 30% испытывали серьезную проблему, связанную со смыслом, выявленную в ходе самооценки либо обнаруженную терапевтами или независимыми экспертами». Я не считаю, что любой отдельный случай невроза (или даже психоза) сам по себе может быть выведен из чувства утраты смысла. В равной мере маловероятным кажется мне и обратное: что чувство утраты смысла в каждом конкретном случае приводит к неврозу. Иными словами, не каждый невроз «ноогенный», то есть невроз не обязательно выводим из экзистенциального вакуума, равно как и экзистенциальный вакуум не в любом случае является патогенным, не говоря о том, чтобы считать его чем-то патологическим. Я скорее выступаю за то, что человек обладает привилегией не только ставить вопрос о смысле своей жизни, но и ставить под вопрос сам этот смысл. Разве животное когда-либо спрашивало о смысле своей жизни? Нет, этого не делали даже серые гуси Конрада Лоренца.

Однако если даже экзистенциальный вакуум не удается обобщить в смысле ноогенного или психогенного невроза, его вполне можно представить как социогенный невроз. Разве индустриальное общество не характеризуется неуклонным стремлением к тому, чтобы удовлетворить все потребности человека, а сопутствующий ему феномен, общество потребления, даже целенаправленно не порождает потребности, которые затем может удовлетворить? Только самая человеческая из всех человеческих нужд — потребность в смысле — при всем этом не утоляется. Индустриализация протекает синхронно с урбанизацией и лишает человека корней, отнимая у него традиции и ценности, прививаемые через эти традиции. Само собой разумеется, что в таких обстоятельствах от чувства утраты смысла страдает в первую очередь молодое поколение, что подтверждается и результатами эмпирических исследований. В связи с этим я хотел бы указать и на синдром массовых неврозов, включающий три основных компонента — «зависимость, агрессию и депрессию», и в основе которого, по имеющимся данным, лежит чувство утраты смысла. Достаточно процитировать всего одного авторитетного человека, Стэнли Криппнера, указывающего, что практически 100% молодых наркоманов страдали от того, что им попросту все казалось бессмысленным.

Однако теперь пришло время задаться вопросом, что вообще следует понимать как «смысл». В контексте логотерапии смысл является не абстрактным, а, напротив, очень конкретным; то есть речь идет о смысле конкретной ситуации, с которой сталкивается конкретный человек. Что же касается восприятия такого смысла, следовало бы сказать, что оно, с одной стороны, связано с восприятием гештальта (как его понимает Макс Вертгеймер), а с другой стороны — с «ага-переживанием» в трактовке Карла Бюлера. В самом деле, Курт Левин и Макс Вертгеймер говорили о «побудительном характере» возникающей ситуации. Действительно, любая ситуация предъявляет к нам требование, ставит перед нами вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, мы что-либо предпринимаем, одним словом, принимаем вызов. Итак, разница между восприятием смысла и восприятием гештальта заключается в том, что в последнем случае мы узнаем «фигуру» по ее фону, а в ходе восприятия смысла, если можно так выразиться, на фоне действительности начинает брезжить возможность (правда, порой она просто бросается в глаза) — а именно возможность так или иначе оформить конкретную ситуацию.

Само собой разумеется, что мы, психиатры, не в состоянии «назначить» пациенту смысл жизни. В данном случае о рецепте не идет и речи. Однако вполне возможно донести до него, что наша жизнь имеет смысл в силу возможностей, складывающихся в любых условиях и обстоятельствах, причем эта жизнь остается осмысленной до самого последнего момента. Не менее 20 исследователей смогли эмпирически доказать, что человек в силах найти смысл в своей жизни — в принципе, независимо от пола, возраста, коэффициента интеллекта, образования, структуры характера, окружения и, что примечательно, независимо от того, религиозен он или нет, а если религиозен, то независимо от конфессии, к которой принадлежит. Сошлюсь хотя бы на научные работы Брауна, Каскиани, Крамбо, Дансарта, Дурлака, Кратохвила, Лукас, Лансфорда, Мейсона, Мейера, Мерфи, Плановы, Попильски, Ричмонда, Робертса, Руха Сэлли, Смита, Йернелла и Янга.

Результаты этих научных изысканий противоречат тому, что нашептывает чувство утраты смысла; однако они согласуются с дорефлексивным онтологическим самопониманием человека и тем, как он понимает смысл; феноменологический анализ человека позволяет нам оценить, каким способом этому простому и безыскусному «человеку с улицы» удается обрести в жизни смысл — и также реализовать его. По-видимому, человек осознает, что может достичь смысловой возможности тремя путями: во-первых, через предпринимаемые действия или через творческие работы. Во-вторых, когда он что-то переживает — что-то или кого-то, иными словами, когда познает смысл не только в работе, но и в любви. Кроме того, человек, по-видимому, знает и о существовании третьего пути к смыслу: всякий раз, когда мы сталкиваемся с ситуацией, которую не в силах изменить, у нас остается возможность изменить отношение к этой ситуации, причем не только отношение, но и самих себя; в ходе этого мы созреваем и растем, поднимаясь над собой. Это же в равной мере касается трех компонентов «трагической триады», состоящей из страдания, вины и смерти, причем касается потому, что страдание можно превратить в достижение, вину — в изменение, а мимолетность человеческого бытия-в-мире — в стимул к ответственному деянию (V. E. Frankl, Der leidende Mensch: Antropologische Grundlagen der Psychotherapie, Bern, 1984).

То, как можно превратить личную трагедию в человеческий триумф, помогает понять история, рассказанная епископом Георгом Мозером. Через несколько лет после Второй мировой войны врач повстречал еврейку, носившую золотой браслет, в который были вплавлены молочные зубы ее детей. «Красивый браслет», — заметил врач. «Да, — ответила женщина, — это зубик Мириам, это — Эсфири, это — Самуила…» Так она перечислила имена своих дочерей и сыновей, от старшей до самых младших. «Девять деток, — добавила она, — всех утащили в газовые камеры». Пораженный врач спросил: «Как же вы можете жить с таким браслетом?» Женщина скромно ответила: «В Израиле я стала руководить сиротским приютом».

Итак, оказывается, что смысл помогает побороть страдание, что, в свою очередь, означает безусловность потенциального смысла жизни. Означает ли это в таком случае, что страдания необходимы, чтобы обрести смысл жизни? Нет, это было бы грубое недоразумение. Я ни в коем случае не утверждаю, что страдания необходимы, а имею в виду, что смысл жизни можно обрести вопреки страданиям, но, конечно, и через страдания тоже; при этом предполагается, что в некоторых случаях страдание неизбежно, то есть причину страдания нельзя устранить или отбросить, будь то биологическая, психологическая или социологическая причина. Так, если раковая опухоль операбельна, то пациента, естественно, будут оперировать. Если пациент с неврозом поступает к нам, мы сделаем все, чтобы его вылечить. Если же заболевает все общество, то мы, коль скоро и насколько это возможно, будем предпринимать политические шаги. Страдание, не являющееся необходимым, — это мазохизм, а не героизм.

Уже в самом начале мы говорили о том, что смысл — в логотерапевтическом контексте — означает смысл конкретной ситуации, с которой сталкивается тот или иной человек. Кроме того, конечно же, существует и конечный, всеобъемлющий смысл. Верно одно: чем шире смысл, тем менее он при этом понятен. Речь здесь идет о смысле целого, о смысле жизни как целого. Я не могу себе представить, чтобы психиатр, да и ученый вообще, был вправе попросту отрицать саму возможность такого (не уникального, нет) универсального смысла, изначально основываясь на априорных предположениях, если не сказать — идеологических догмах. Как же соотносится «смысл конкретной ситуации» с этим универсальным смыслом? Приведу аналогию. Представим себе фильм, состоящий из тысяч и тысяч отдельных сцен, причем каждая сцена доносит до человека конкретный смысл. Однако в финале фильма его итоговый смысл затмевает для нас смысл отдельных сцен при условии, что мы «впитали» смысл каждой отдельной сцены! Разве не так же складывается ситуация и в жизни? Не открывается ли нам смысл нашей жизни (если открывается вообще) лишь в самом ее финале? Не зависит ли этот конечный смысл нашей жизни как раз от того, удалось ли нам реализовать смысл каждой отдельной жизненной ситуации, добросовестно и по лучшему разумению?

Мы исходим из того, что окончательный смысл совершенно недоступен как минимум для интеллектуального познания, но в данном случае может быть вполне допустимо пойти на определенную экстраполяцию. Я хотел бы продемонстрировать вам на примере конкретного случая, что имею в виду. Заглядываю я однажды на сеанс групповой терапии, проводившийся моим ассистентом, доктором К. Собравшиеся как раз обсуждают судьбу одной женщины, у которой недавно умер от разрыва слепой кишки 11-летний сын. Мать пыталась покончить с собой, поэтому ее доставили к нам в клинику. Тут я вступаю в разговор: «Представьте себе: обезьяне делают болезненную инъекцию, чтобы получить от нее сыворотку против полиомиелита. Разве могла бы обезьяна осознать, ради чего она страдает?» Все пациенты в один голос ответили, что обезьяна, конечно же, не в состоянии проследить размышления человека, вовлекающего ее в свои эксперименты, так как человеческий мир ей недоступен. Обезьяна не постигает человеческий мир, так как не в силах проникнуть в человеческое измерение. Затем я снова взял слово: «…а если у человека все иначе, то не является ли человеческий мир своеобразной конечной станцией, за которой ничего нет? Разве не должны мы предположить, что и над человеческим миром возвышается иной мир, недоступный уже человеку, и что только в этом мире можно было бы найти объяснение его страданий, постичь их смысл?» Должно же было так случиться, что все участники этой группы оказались совершенно нерелигиозны; но все они без исключения согласились, что такое высшее измерение, по определению превосходящее человеческое, является если не вероятным, то как минимум мыслимым, и оно доступно человеку не более, чем обезьяне — человеческое измерение.

Если же считать это измерение, более высокое, чем человеческое, непостижимым ни для «чистого рассудка», ни для чистого понимания, иными словами — непознаваемым как с сугубо рациональной, так и с интеллектуальной точки зрения, то это свидетельствует о его недоступности для научного метода. Таким образом, в научной картине мира нет места для конечного смысла. Должно ли это также означать, что и сам мир — бессмысленный? Не означает ли это скорее, что наука просто слепа к смыслу — как минимум к конечному смыслу? Эрвин Шрёдингер с полным правом утверждает, что в естественнонаучном мире отсутствует все, что касалось бы смысла и цели окружающих нас событий. В пределах голого естествознания смысл даже не фигурирует. Срез, которым естествознание рассекает реальность, не затрагивает смысла.

Напрашивается пример Жака Моно. Он утверждает, что вся жизнь — это взаимодействие мутаций и естественного отбора. Идея «чистого случая» кажется ему «единственной действительно мыслимой, единственной, соответствующей фактам, известным нам по опыту и полученным в результате наблюдений. Ничто не оправдывает предположение о том, что наши актуальные представления об этом нуждаются в пересмотре и вообще могут быть пересмотрены». На это можно было бы возразить лишь таким образом: разумеется, в плоскости естественнонаучного сечения мутации являются не чем иным, как игрой случая. Если же говорить о том, что естествознание не в состоянии установить телеологию, то такое пустое утверждение следовало бы сформулировать осторожнее: в проекции на естественнонаучную плоскость телеология не исчезает, дело в том, что эта плоскость ее просто не затрагивает. Что, конечно, далеко не исключает существования телеологии в более высоком измерении. Не оставлять возможности существования телеологии в измерении, выходящем за пределы естествознания, а просто отрицать такую возможность — это установка, не имеющая ничего общего с эмпирией. Это уже философия, причем не критически рефлексирующая, а дилетантская, старомодная.

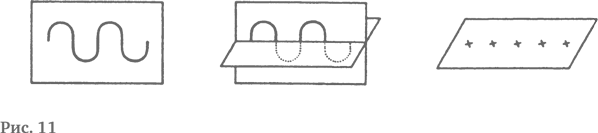

Предположим, кривая лежит в вертикальной плоскости, которую пересекает горизонтальная плоскость. В плоскости сечения от этой кривой остаются лишь пять изолированных точек, между которыми не прослеживается какой-либо связи. Однако такая изолированность является мнимой. Нам лишь кажется, что эти точки не связаны друг с другом. В действительности же они соединены кривой. Но связи между ними лежат не в горизонтальной плоскости, а за ее пределами, выше или ниже.

Теперь экстраполируем эту аналогию на те события, между которыми на первый взгляд также не существует «осмысленной» связи, скажем, на якобы бессмысленные мутации. Становится понятно, почему они — а вместе с ними и вся эволюция — в естественнонаучной плоскости, казалось бы, представляют собой чистую игру случая, ведь более «высокий» или более «глубокий» смысл — не что иное, как кривая, участки которой расположены выше или ниже горизонтальной плоскости, просматриваются лишь в ином сечении. Подчеркиваю: не все поддается объяснению в контексте осмысленных взаимосвязей, то есть телеологически (предельно), а может толковаться лишь каузально; однако мы хотя бы можем понять, почему чьи-то дела складываются и должны складываться именно так, почему что-то кажется бессмысленным и должно быть таким, почему мы все-таки можем верить в смысл, скрывающийся где-то в другой плоскости, куда и нужно устремляться в попытках его проследить. Здесь знание отступает и начинается область веры, но не-позна-ваемое не обязательно должно быть не-веро-ятным. Хотя, как было указано выше, невозможно путем одних лишь интеллектуальных усилий определить, является ли все в конечном итоге бессмысленным либо за всем скрывается какой-либо скрытый смысл: возможно, что при всей неразрешимости этого вопроса с чисто интеллектуальной точки зрения ответ на него вполне может иметь экзистенциальную природу. Там, где уравновешиваются аргументы за и против конечного смысла, мы все-таки можем положить на чашу «за» вес нашего собственного бытия, то есть выбрать одну из двух мыслимых возможностей. При наличии двух мыслимых возможностей человек, верящий в смысл, произносит свое «да будет так», свое «аминь». «Да будет так — я решаюсь действовать именно так, "как будто" жизнь обладает бесконечным, выходящим за наши ограниченные возможности постижения сверхсмыслом». Вот на наших глазах и выкристаллизовывается верное определение: «Вера — это не мышление, урезанное с поправкой на реальность предмета мысли, а мышление, умноженное на экзистенциальность мыслящего» (V. E. Frankl, Der unbedingte Mensch, Wien, 1949).

Что же сделает «человек с улицы», столкнувшись с тем, что не поддается познанию? Пожалуй, переформулирую вопрос. Доводилось ли вам когда-нибудь стоять на сцене? В таком случае вы припоминаете, что, когда вас слепят огни рампы, вы не видите на месте зрительного зала ровно ничего, словно там — большая черная дыра. Но вы же никогда не сомневались, что зрители там все-таки есть — или? То же вполне касается большинства жителей нашей планеты. Мы, ослепленные «сиянием» повседневности, заполняем «большую черную дыру» символами. Человек испытывает потребность чем-то «заполнить» ту пустоту, перед которой стоит, точнее говоря, «кем-то». Это удается сделать при помощи экзистенциализма, который, как мне кажется, можно свести к следующему тезису: «Ничто есть действительно ни-что». Это означает, что конечное бытие, вторая половина для «конечного смысла» — одним словом, Бог — является не вещью в числе других, а — дадим слово Мартину Хайдеггеру — «само бытие». Таким образом, мы не можем ставить на одну плоскость это «сверхбытие» (если можно так сказать) и укорененные в мире обычные вещи, которым, по Хайдеггеру, присуще бытие-в-мире. В противном случае мы рисковали бы совершить такую же ошибку, как один маленький мальчик, признавшийся мне однажды, что точно знает, кем хотел бы стать: «воздушным гимнастом в цирке или Богом». Он говорил о Боге так, словно быть Богом — это всего лишь одна из профессий.

Вернемся к символам: ущелье, если не сказать пропасть, между символизирующим и тем, что планируется символизировать, наиболее ярко заметно в тех случаях, когда речь идет о сверхбытии. При этом все равно нельзя оправдать попытку воздержаться от символизма, отказаться от него только лишь потому, что символ никогда и ни при каких условиях не сможет полностью коррелировать с тем, что он обозначает. Представим себе картину, на которой изображен пейзаж и небо над ним. Любой живописец, как минимум приверженец реализма, «покажет» нам небо, набросав пару облаков; однако разве облака можно считать хотя бы условно идентичными небу? Можно сказать, что облака — пусть мы и воспринимаем их как нечто, скажем так, «очень близкое» небу — как раз скрывают небо, не позволяя непосредственно взглянуть на него. Но все-таки облака используются как наилучший и простейший символ неба.

Таким образом, и божественное символизируется при помощи чего-то, что божественным не является: атрибуты божества есть и остаются просто человеческими качествами — пусть и не совсем человеческими. Бог неизбежно будет символизироваться более или менее антропоморфным образом. Имеем ли мы в таком случае право отбросить все религиозное в существующем виде из-за содержащихся в нем антропоморфных вкраплений? Не обстоит ли дело, напротив, так, что приближение (пусть даже асимптотическое) к тайне и загадке именно по символическому, а не по чисто абстрактному пути, дает положительный результат? Конрад Лоренц — да-да, Конрад Лоренц — совсем недавно, в рамках телевизионного интервью, сказал буквально следующее: «Если в глобальном масштабе рассмотреть степень истинности мировоззрения, например, мировоззрения крестьянки Хинтерхубера в Грюнау и мировоззрения Б. Скиннера, то окажется, что крестьянка, верящая в непорочное зачатие у Девы Марии, во всеблагого Бога и всех святых, ближе к истине, чем бихевиорист».

Разумеется, мы можем оступиться, если совершенно некритически ударимся в антропоморфизм. По этому поводу можно рассказать анекдот. В школе учитель Закона Божьего говорит о чудотворстве Господа и рассказывает: «Жил-был бедняк. Его жена умерла при родах, а у него не было денег, чтобы нанять кормилицу. Тогда Господь сотворил чудо: у этого мужчины выросла женская грудь, и теперь он сам мог выкормить ребенка». Тогда маленький Мориц спрашивает: «Честно говоря, господин учитель, я немного не понимаю. Разве не было бы проще, если бы Господь просто сделал так, чтобы этот бедняк — словно случайно — нашел на улице деньги? Вот и нанял бы кормилицу, а Бог мог бы и не творить чуда». На что учитель отвечает: «Ну ты и глупыш, мальчик! Если Бог может сотворить чудо, зачем ему тратить наличность?»

Итак, получается, что мы вполне можем определить религию как систему символов — символов того, что не может быть выражено в обычных понятиях или в словах; но не является ли потребность выражать мысли символически и, соответственно, использовать символы фундаментальным отличительным признаком человеческой природы? Не является ли способность говорить и понимать речь основополагающей характеристикой человеческого бытия? Кроме того, вполне допустимо определять любые конкретные языки, которые развились в процессе существования человечества, как отдельные «системы символов».

Таким образом, если соотнести религию с языком, то требуется указать и на то, что никому не пристало позиционировать свой родной язык как превосходящий все остальные языки. На любом языке человек может постичь правду — единственную правду, и на любом языке он может ошибаться, и да, лгать. Аналогично путь к Богу можно найти через любую религию — и это будет путь к единственному Богу. Однако в таком случае мы имеем дело не с языковым, а с религиозным плюрализмом, именно потому, что религия в целом предстает в форме различных вероисповеданий, ни одно из которых, как было указано выше, не может претендовать на превосходство над другими. Но не может ли оказаться, что религиозный плюрализм рано или поздно будет преодолен и на его место придет религиозный универсализм? Я не верю в появление своеобразного религиозного эсперанто. Напротив. Мы движемся не к универсальной религиозности, а скорее к личной — глубочайше персонализированной религиозности, той, которая будет выражаться на своем языке, исключительно характерном и личностном для каждого, кто обращается к Богу. Гордон Олпорт особо отмечает индуизм как «редкий пример институциональной религии, в которой распознается предельная индивидуальность религиозного переживания».

Должно ли это означать, что отдельные вероисповедания и, соответственно, их организации и институты катятся к упадку? Думаю, нет, так как — при всем различии религий на уровне того стиля, в котором адепты отдельных религий выражают свой поиск конечного смысла и обращаются к конечному смыслу — всегда существуют и будут существовать общие ритуалы и символы. Действительно, есть так много разных языков — и не во многих ли языках используется одинаковый алфавит?

Следует добавить, что приведенная нами здесь трактовка религии — религии в широчайшем смысле слова, — честно говоря, почти не связана с конфессиональной узколобостью и проистекающей из нее религиозной недальновидностью, заставляющей, по-видимому, усматривать в Боге некое существо, обладающее единственной целью, а именно чтобы в него верили как можно больше людей, причем верили именно так, как предписывает конкретная конфессия. «Просто поверьте, — говорят нам, — и все будет хорошо». Однако я не могу представить себе какой-либо смысл в том, что Церковь требует от меня поверить. Я не могу просто захотеть и поверить, равно как не могу захотеть и полюбить, то есть принудить себя к любви или же принудить себя к надежде, вопреки тому, что мне известно. Есть вещи, которые просто не желают совершаться — и их нельзя осуществить силой или по приказу. Простой пример: я не могу засмеяться по приказу. Если кто-то хочет, чтобы я засмеялся, пусть он хотя бы расскажет мне анекдот. Аналогичная ситуация возникает и с любовью, и с верой; они не поддаются манипуляциям. Они, будучи интенциональными феноменами, возникают обычно лишь тогда, когда выясняется адекватное им содержание и предмет. Если вы хотите добиться, чтобы кто-либо уверовал в Бога, то должны представить ему Бога правдоподобным и прежде всего ваши собственные аргументы должны казаться собеседнику достоверными. Иными словами, следует поступать ровно наоборот по сравнению с практикой различных религий, которые, казалось бы, только тем и занимаются, что борются друг с другом и переманивают друг у друга верующих.

Разве я не говорил о религиозности, при помощи которой каждый вырабатывает свой собственный язык, на котором обращается к Богу? Действительно, наивысшая форма отношения «я — ты», в котором, по Мартину Буберу, заключается сущность духовной экзистенции, — это молитва, причем это особенно хорошо выражается в ее диалогической структуре. При этом мы должны учитывать, что беседа может быть не только межличностной, но и внутриличностной, во втором случае речь идет о диалоге с самим собой, о внутренней беседе. Разрабатывая это направление, я в последнее время неоднократно прибегал к определению, которое — очень ясно это помню — сформулировал для себя еще в возрасте 15 лет и которое сейчас не хочу от вас утаивать. Это определение Бога, причем операциональное определение, которое звучит так: Бог — это наш партнер по самым интимным внутриличностным беседам. На практике это означает: когда мы оказываемся в полном одиночестве, наедине сами с собой, и начинаем такой внутренний диалог, вполне допустимо назвать партнера по такому разговору Богом — независимо от того, считает человек себя верующим или атеистом. Такая разница в рамках операционального определения несущественна. Наше определение остается на подступах к той развилке, где разделяются теистическое и атеистическое мировоззрение. Разница становится заметна лишь тогда, когда один из лагерей настаивает, что в таком случае речь идет только о разговоре с самим собой и ни о чем ином, в то время как сторонники другого лагеря якобы знают, что человек — независимо от того, отдает он себе в этом отчет или нет — ведет внутренний диалог именно с кем-то другим, с кем-то помимо собственного «Я». Но на самом ли деле так важно, является ли «последнее одиночество» истинным или лишь мнимым одиночеством? Не является ли гораздо более важным то, что в таком состоянии человек достигает «предельной честности» с самим собой? Ведь если Бог существует, то я так или иначе убежден, что вряд ли нашлось бы для Него что-то более обидное, чем ситуация, в которой человек путает Его с собственным «Я» и в результате просто переименовывает Его. Вопрос лишь в том, существуют ли настоящие атеисты. В одной из моих работ я на основе материала изученных случаев изложил размышления, согласно которым в основе и в глубине бессознательного каждый из нас является верующим, по крайней мере в самом широком смысле слова, даже если эта вера подавлена и загнана на такую глубину. К высказыванию Фрейда, что человек не только гораздо аморальнее, чем ему верится, но и значительно моральнее, чем ему думается, мы могли бы при этом добавить: кстати, человек может оказаться намного религиознее, чем готов признать. Такая вездесущность веры — причем не только на бессознательном уровне и не в качестве веры в конечный смысл — вполне объясняет, почему (это доказано эмпирически) убежденные атеисты значительно уступают сознательно верующим по способности находить в жизни смысл.

Стоит ли в таком случае удивляться, когда оказывается, что неотъемлемая, пусть даже довольно неявная набожность позволяет, несмотря на ожидания, сопротивляться внешним условиям и обстоятельствам. Так, мои сотрудники хорошо потрудились, проследив произвольно отобранную серию клинических материалов общей длительностью 48 часов в поисках корреляций, которые позволили бы выявить связь между религиозностью в жизни и образом отца. Примечательно, что из 23 человек, выросших в благоприятной педагогической атмосфере, лишь 16 позже сохранили хорошее отношение к Богу, тогда как семеро разуверились в Нем. Из 13 испытуемых, выросших в условиях негативного образа отца, лишь двоих человек можно было однозначно квалифицировать как нерелигиозных, в то время как не менее 11 человек пришли к религиозному образу жизни.

Итак, довольно о влиянии воспитания. Как обстоит дело с влиянием среды? Опираясь на профессиональный опыт и личные переживания, берусь утверждать, что для абсолютного большинства верующих узников концлагерей Бог «не умер», что противоречит тезису одного американского раввина, чья книга «После Освенцима» (After Auschwitz) призвана убедить нас в обратном (в конце концов, автор не был в Освенциме). Насколько я могу судить, либо вера в Бога безусловна, либо речь не идет о вере в Бога. Если она безусловна, то сохранится и после того, как 6 миллионов человек стали жертвами холокоста. Если же она не безусловна, то такая вера — прибегну здесь к аргументации Достоевского — исчезнет при виде единственного невинного ребенка, лежащего на смертном одре. Ведь с Богом нельзя торговаться, нельзя сказать Ему: «Если жертвами холокоста падут 6000 или, ладно уж, миллион человек, я не перестану верить в Тебя; но если количество жертв достигнет миллиона и более, то делать нечего — мне жаль, но я утрачу веру в Тебя».

Факты свидетельствуют, что афоризм Ларошфуко о любви и разлуке можно перефразировать: точно как буря гасит слабый огонь, а большой огонь только раздувает, так и слабая вера угасает под гнетом катастроф, а сильная вера выходит из них лишь окрепшей.

Итак, довольно о внешних обстоятельствах. Как быть с внутренними условиями, сила противиться которым должна быть у веры? В одной моей книге я описываю случай тяжелого маниакального расстройства, в другой книге — случай эндогенной депрессии и случаи шизофрении, в которых религиозность пациента нисколько не затрагивалась его психозом.

Уважаемые дамы и господа, после того как я представил вам операциональное определение религии, которое настолько нейтрально, что включает в себя даже агностицизм и атеизм, я остаюсь психиатром, работающим с религией и воспринимающим ее как человеческий феномен, выражение наичеловеческого из всех человеческих феноменов, а именно воли к смыслу. На самом деле религию можно определить как «волю к конечному смыслу».

Такое определение религии, сформулированное нами, созвучно другому, которое в свое время дал Альберт Эйнштейн: «Быть религиозным означает найти ответ на вопрос "В чем смысл жизни?"». Есть и еще одно определение, предлагаемое Людвигом Витгенштейном: «Верить в Бога означает видеть, что жизнь имеет смысл». Как видим, точки зрения физика Эйнштейна, философа Витгенштейна и психиатра Франкла в той или иной степени совпадают.

Возникает вопрос: насколько три этих определения приемлемы и для теологов? Религиозный человек верит в смысл жизни (Людвиг Витгенштейн), но если человек верит в смысл жизни, достаточно ли этого, чтобы считать его религиозным (Альберт Эйнштейн)? Так или иначе, ответ на вопрос о том, справедлив ли не только тезис Витгенштейна, но и его обратная формулировка, предложенная Эйнштейном, мы можем требовать и ожидать только от теолога. Если же говорить о том, что можем — и должны — сделать мы, психиатры, то нам следует только поддерживать диалог между религией и психиатрией в духе взаимной толерантности, которая совершенно необходима в эпоху плюрализма и в сфере медицины, что является одним из лейтмотивов в переписке между Оскаром Пфистером и Зигмундом Фрейдом. Благодарю вас за внимание.

Резюме

Логотерапия работает с конкретным смыслом конкретных ситуаций, в каждой из которых оказывается конкретный человек. Однако логотеория занимается не только «волей к смыслу» вообще, но и затрагивает волю к конечному смыслу. В рамках феноменологического анализа можно констатировать: чем объемнее смысл, тем сложнее он постижим. Если мы говорим о конечном смысле, то как минимум для интеллектуального познания он оказывается полностью недоступен. Однако если что-то невозможно познать, это еще не означает, что в данный феномен невозможно поверить.

При вопросе о том, обладает ли все одним, пусть и скрытым смыслом, либо весь мир представляет собой одну большую бессмыслицу, знание отступает, и только вера позволяет принять решение. Там, где уравновешиваются аргументы в пользу конечного смысла и против него, человек, верящий в смысл, кладет на одну из чаш этих весов всю тяжесть своего человеческого бытия, экзистенции и произносит свое «да будет так» или «аминь». «Да будет так — я решаюсь действовать именно так, "как будто" жизнь обладает бесконечным, выходящим за наши ограниченные возможности постижения "сверхсмыслом"». Вера — это не мышление, урезанное с поправкой на реальность предмета мысли, а мышление, умноженное на экзистенциальность мыслящего.

Все-таки такое мышление всегда привязано к символам, а каждая отдельная религия (конфессия) представляет собой систему символов. В этом отношении религии подобны языкам. В определенном смысле религия даже является языком. При этом мы должны учитывать, что беседа может быть не только межличностной, но и внутриличностной, во втором случае речь идет о диалоге с самим собой, о внутренней беседе. Разрабатывая это направление, я в последнее время неоднократно прибегал к определению, которое сформулировал для себя еще в возрасте 15 лет. Это определение Бога, причем операциональное определение, которое звучит так: Бог — это наш партнер по самым интимным внутриличностным беседам. На практике это означает: когда мы оказываемся в полном одиночестве, наедине сами с собой и начинаем такой внутренний диалог, вполне допустимо назвать партнера по такому разговору Богом — независимо от того, считает ли человек себя верующим или атеистом. Такая разница в рамках операционального определения несущественна. Наше определение остается на подступах к той развилке, где разделяются теистическое и атеистическое мировоззрение. Разница становится заметна лишь тогда, когда один из лагерей настаивает, что в таком случае речь идет только о разговоре с самим собой и ни о чем ином, в то время как сторонники другого лагеря якобы знают, что человек — независимо от того, отдает он себе в этом отчет или нет — ведет внутренний диалог именно с кем-то другим, с кем-то кроме собственного «Я». Но на самом ли деле так важно, является ли «последнее одиночество» истинным или лишь мнимым одиночеством? Не является ли гораздо более важным то, что в таком состоянии человек достигает «предельной честности» с самим собой? Ведь если Бог существует, то я так или иначе убежден, что вряд ли нашлось бы для Него что-то более обидное, чем ситуация, в которой человек путает Его с собственным «Я».

Список литературы

1. G. W. Allport, The Individual and His Religion. New York 1956.

2. W. B. Cannon, The Wisdom of the Body. New York 1932.

3. A. Einstein, Out of My Later Years. New York 1950.

4. V. E. Frankl, Zur geistigen Problematik der Psychotherapie. In: Zeitschrift für Psychotherapie 10, 1938, S. 33.

Der unbedingte Mensch. Wien 1949.

Über Psychotherapie. In: Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde 3, 1951, S. 461.

Pathology des Zeitgeistes. Wien 1955.

Человек в поисках смысла . — М.: Прогресс, 1990.

Воля к смыслу. — М.: Эксмо-пресс, 2000.

The Unconscious God: Psychotherapy and Theology. New York 1985.

The Unheard Cry of Meaning: Psychotherapy and Humanism. New York.

Psychotherapy and Existentialism: Selected Papers on Logotherapy. New York 1985.

Доктор и душа. — СПб: Ювента, 1997.

5. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. — СПб.: Андреев и сыновья, 1993.

6. K. Lorenz, Leben ist Lernen. München 1981.

7. G. Moser, Wie finde ich den Sinn des Lebens? Freiburg 1978.

8. Pfister, Die Willensfreiheit: Eine kritisch-systematische Untersuchung. Berlin 1904. Цит. по Thomas Bonhoeffer, Das Christentum und die Angst — dreißig Jahre später. In: Wege zum Menschen 25,11 / 12,1973, S. 433.

9. M. Wertheimer, Some Problems in the Theory of Ethics. In: M. Henle (изд.), Documents of Gestalt Psychology. Berkeley 1961.

10. Витгенштейн Л. Дневники 1914–1916 . — М.: Канон; РООИ «Реабилитация», 2015.

11. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия . — М.: Римис, 2008.