Часть III. Allegro (Cadenza)

1

«Я родился в Фейшесе в 1905 году, от гражданина Франсеска Сикарта и гражданки Карлоты Женсаны. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между тремя детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен. Богаче была моя мать, сестра выдающегося поэта Маура Женсаны Божественного и дочь депутата парламента Антония Женсаны Второго, Златоуста. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. А я почти не помню ее лица».

Мне кажется, это достойное начало для письма, за которое я взялся, когда Микель Женсана Второй, Нерешительный, уехал на несколько недель в одно из своих путешествий. И пишу я тебе потому, что скоро умру, незаметно и без свидетелей, как все мужчины в нашей семье. Единственная неправда в этом вступлении, позаимствованном у Руссо, – профессия моего отца. Во всем остальном, Микель, будь мне судьей, если захочешь.

Ты родился тридцатого апреля тысяча девятьсот сорок седьмого года. К тому моменту у меня во взгляде уже проскакивала ненависть, напряженная, как рыболовная леска с пойманной рыбой: натянутая и тонкая, но такая крепкая, что в умелых руках может стать орудием убийства и отрезать голову. В то время я уже был Маурисием Безземельным, Изгнанником, который не будет владеть ничем, как и ты. Когда ты родился, у тебя были светлые волосы и голубые глаза. А я подносил палец к твоей ладошке, и ты изо всех сил зажимал его в кулачок. Тогда-то я и понял, что, раз ты так крепко за меня держишься, судьбу своего брата ты не повторишь. Ты стал третьим Микелем в моей жизни. Родители назвали твоего брата Микелем, чтобы их не мучила совесть. А когда родился ты, повторили этот ритуал. Похоже, это имя – единственная победа, которую я одержал в этой семье, в лоне которой мне настало время умереть. Но чтобы тебя окрестили Микелем, нужно было нанести моей единственной и вечной любви смертельный удар.

В тот день, когда ты родился, в саду у дома Женсана пахло влажной землей. Это была самая дождливая весна из всех, что помнит Фейшес за целый век. Запах сырой земли, один из самых древних свойственных садам ароматов, обволакивает мои воспоминания, и он связан с твоим рождением. Сад был роскошен, великолепен, и каждый его стебелек в нем рос и радовался невиданным дождям. Твой отец, любитель красивых и бесполезных жестов, велел посадить у входа в дом земляничное дерево. Пере не знал, что связывать жизнь человека с деревом неосмотрительно. Но я не смог помешать ему, смирился и стал считать земляничное дерево частью твоей жизни. В тот вечер, когда его посадили, я вышел в сад, выкопал ямку возле куста и, словно новый цирюльник царя Мидаса, доверил ей тайну своей любви, пока эти слова не унес ветер. Может быть, потому-то сейчас у меня и хватает мужества признаться. Хотя, возможно, тебе их когда-нибудь уже шептали листья в закатном свете.

Мужчины в этой семье меня ненавидели. Все, кроме твоего отца, который в молодости был мне задушевным другом. Женщины, напротив, всегда уважали меня и понимали, что единственное счастье, мне еще доступное, – это музыка Момпоу, Сати и Дебюсси. И когда я сидел за роялем, они не закрывали дверь библиотеки, как это делал с презрительной гримасой твой дед Тон, Антон Третий, Фабрикант, чтоб ему пусто было.

Не хочу, чтобы сержант Саманта нашла у меня тетрадь тетушки Пилар. Я спрячу ее под листами бумаги, из которых складываю фигурки. И, вернувшись из своего бессмысленного путешествия неизвестно куда, где будешь брать интервью непонятно у кого, ты найдешь ее среди бумаг, оставшихся после моей смерти.

И Микель подумал: да, наверное, я все-таки могу рассказать ей о дяде.

Все это так и встает у меня перед глазами. Я, Маурисий Безземельный, негодяй, заставивший всю семью стоять на ушах, нашел вечное пристанище в семейном пантеоне дома Женсана, на своем законном месте, потому что в последнее время там уже не хоронили истинных представителей нашего рода. А на кладбище, рядом с постоянно зевающим священником, будет мой любимец Микель Женсана Второй, Слушатель Великой Семейной Истории и Хранитель Моих Секретов. И наверное, никто туда больше не придет, кроме твоей матери, которая будет очень печалиться. Может быть, сержант Саманта, если в психушке у нее будет не слишком много работы, сподобится зайти на несколько минут. И наверное, Рамон с Нурией в надежде, что им достанется какая-нибудь кроха наследства, будто бы им неизвестно, что Маурисий Безземельный оставил после себя только боль и печаль: ни куска земли, ни стены дома, ни одной вещи, кроме тех, что лежат в этих трех коробках и предназначены для тебя, мой Единственный Наследник. Requiescat in pace, Mauritius. И священник сотворит крестное знамение, разрубая воздух, и вздохнет, думая, кто этот бедняга, на похороны которого пришли только два человека и сержант. И загробный голос ответит ему: это я, Маурисий Безземельный по фамилии Сикарт-и-Женсана, сын Франсеска и Карлоты, которые умерли от любви, приемыш Антона Ригау-и-Прима Первого, Бастарда, ошибочно именуемого Антоном Женсаной-и-Примом Третьим, Фабрикантом, да проклянет и отринет его Господь на веки вечные, и мамы Амелии, благословен будь ее нежный взгляд.

– Есть здесь кто-нибудь из родных? – рассеянно спросил священник.

Я посмотрел по сторонам, как будто говоря: «Вы совсем осел или как?» И спросил, что ему угодно, потому что у матери сил ни на что не осталось. А ведь было и так понятно, что мы и есть родные, потому что Рамон и Нурия отстали на несколько шагов, а сержант словно застыла почти на углу улицы, как будто изумляясь, что такого безумного человека хоронят в столь роскошном пантеоне. Похоже, отец забыл продать пантеон, перед тем как сбежать. А за сержантом – вереница потрепанных обитателей Фейшеса, старых знакомых дяди: их было меньше дюжины, хотя, согласно прогнозу дяди, вообще никого из них здесь не должно было быть.

Микель попрощался с дядей от имени всех присутствующих, а про себя прочел свою собственную молитву: «Покойся с миром, Маурисий, мой любимый и единственный дядя, научивший меня отличать фагот от гобоя и строивший теории насчет превосходства Вагнера над Брамсом, в которые я никогда не верил, с аргументами, которые сегодня кажутся мне смешными. Ты рассказал мне, кто такой Плутарх, и чем Плотин отличается от Платона, хоть оба они и пытались разгадать великую тайну бытия, и в чем сходится с ними Фош, пришедший к тем же выводам сотни лет спустя. Ты показал мне магию латинских конструкций с аблативом и секрет аориста. Теперь я думаю, что ты был чем-то вроде университета, в котором не было иных студентов, кроме меня. А я не воспользовался твоими знаниями, потому что ушел на войну, не сумев примирить безумие и разум. Но иногда я думаю, что кое-что пошло-таки мне впрок: есть вещи, которые я знаю потому, что они живут во мне так глубоко, и я не помню, когда услышал их в первый раз. Наверное, это было тогда, когда ты играл прелюдию номер семь Шопена, а потом говорил мне: «Теперь погляди, как можно писать музыку о музыке» – и переходил на вариации Момпоу. Ты был невыносимым дядей. А теперь ты сошел с ума, и умер, и завещал мне тетрадку в черной обложке, которую я сяду читать, когда приду домой. Аминь».

– Вы не могли бы… – профессиональная улыбка, – мне кажется, здесь сейчас начнутся другие похороны.

Сороковой год был бесцветен, сероват и тих. Мужчины еще носили шляпы, но не праздничные канотье, а серые фетровые шляпы с черной лентой, которая хорошо сочеталась с черными швами на женских чулках. Постоянно помня о присутствии смерти, все носили траурные ленты на левом рукаве пиджаков и пальто. Люди в сороковом году ходили опустив голову, и если в их жизни случалась любовь, скрывали свое счастье за толстыми стенами домов, где лампочки в двадцать пять свечей едва освещали клеенки на обеденных столах, все в хлебных крошках. Вся страна была большой клеенкой с желтоватыми цветочками, потемневшими под тусклыми лампочками марки «Осрам». Единственными хорошо откормленными существами были барселонские голуби, которые вили себе гнезда под крышами домов района Эшампле и могли летать, не обращая внимания на типов в темных плащах и выражением ненависти на лицах, искавших коммунистов, масонов, националистов и евреев. И все мы были евреями, националистами, масонами, коммунистами и красными, Микель. И в Фейшесе, на площади Велья, все обстояло точно так же, разве только масштаб был не тот. Потому что все мы несли на себе груз печали. И те немногие, кто говорил в полный голос, либо топтали всех остальных сапогами, либо с улыбкой позволяли наступить себе на любимую мозоль и тут же подставляли под сапог новую мозоль.

После войны, развязанной между мною и моим отчимом, и моего унижения в тот день, когда я из мести решил проиграть в карты дом, пришел черед Четвертого Большого Разочарования. Все разочарования в этом рассказе, Микель, ведут начало от твоего отца, бывшего мне когда-то другом. Твой дед никогда меня не разочаровывал, потому что всегда действовал предсказуемо – так, как я от него и ожидал. У меня Шесть Разочарований, точно так же как у Дворжака девять симфоний, как и у Бетховена, а у Малера их десять, а у Мендельсона – пять. Но я ближе всего к Шуберту, потому что не знаю, считаются ли наброски симфонии ре мажор? Восьмая симфония – на самом деле Седьмая? А значит, Неоконченная? А Гмунден-Гастайнская симфония, № 9, до мажор, известная как Большое Разочарование, то есть Большая Симфония, получается, восьмая? И я сказал, что я ближе всего к Шуберту, потому что историки приписывают мне Шесть Больших Разочарований. Можно было бы возразить, что Четвертая и Пятая Симфония, то есть Четвертое и Пятое Разочарование, – на самом деле одно и то же Разочарование в двух частях. Я, как свой собственный биограф, беру на себя смелость их разделить. Четвертое началось с того, что произошло в казино, а Пятое – в тот день, когда твой дед снова взял меня за горло, уже после того, что произошло в казино. Я читал Овидия в библиотеке поздним утром. Я только что дошел до «Posse pati volui, nec me tentasse negabo: / vicit Amor. Sed vos, per ego haec loca plena timoris», когда увидел, что на эту прекрасную историю лег лист бумаги, на котором что-то было напечатано, и услышал голос твоего деда, который говорил мне: «Подпиши вот здесь». И показывал пальцем, где именно, чтобы не было никаких сомнений.

– Не буду. Что это?

– Подпиши, я тебе сказал.

– Что это такое?

– Твой добровольный отказ от прав на дом.

– Как это? – Я действительно не мог в это поверить, Микель. Он что, с ума сошел?

– Прекрасно! Если нет у тебя на то доброй воли, – теперь он сел напротив меня, – твое согласие будет вынужденным, в соответствии с медицинским заключением, которое засвидетельствует, что ты расточитель и картежник. – Он опять постучал пальцем по бумаге. – Подпиши здесь.

Я взял бумагу, как будто хотел хорошенько рассмотреть, и разорвал ее на мелкие кусочки, не прочтя не единого слова в этой бесстыдной фальшивке.

– Паршивый ты гомик.

– Что вы сказали?

– Гомик паршивый.

– Папа…

– Больше никогда не называй меня папой. Или подпиши то, что я тебе велю.

Возможно ли, чтобы два человека поссорились сильнее? Да, разумеется: они могут друг друга убить. Но у меня такое ощущение, что между ним и мною струился поток такой неистовой ненависти и такого глубокого презрения, что нам было совершенно не нужно друг друга убивать. И дела понеслись со страшной скоростью: через два дня у меня отобрали все. В соответствии с медицинским заключением.

Тогда я пошел к твоему отцу и сказал ему: «Пере, ты должен мне помочь». Но он с каждым днем все больше от меня отдалялся, и, как я полагаю, подстрекаемый отцом, начинал меня презирать. Когда я рассказал ему, что со мной сделали, он покраснел, потому что все еще был способен стыдиться. Но не захотел противиться отцу: он был слабым человеком, этот Пере, и меня очень обидело, что во имя нашей давней дружбы он даже палец о палец не ударил. Это была Пятая Большая Симфония. Со временем я понял, что бывают люди более сильные и более слабые, и чтобы человек тебя не разочаровал, не стоит требовать от него больше, чем он способен тебе предложить. Я понял это слишком поздно. Но мне удалось, стоя возле лебединого пруда, вырвать у него Великую Клятву, в которой говорилось: «Дай мне честное слово, Пере Женсана, что когда этот дом достанется тебе в наследство, ты позволишь мне дожить в нем до самой моей смерти, что никогда его не продашь и передашь его своим детям, чтобы он навсегда остался домом нашей семьи».

– Я даю тебе честное слово, Маурисий.

2

Я поступил как эгоист. Но когда люди поступали не как эгоисты? За прожитые годы я пришел к заключению, что жить – это значит постоянно пытаться спастись, и когда отчаянно барахтаешься, пытаясь избежать смерти, бывает порой и угодишь ненароком локтем в бок доверчивому соседу, а то и любимому человеку. Это судорожные движения не умеющего плавать и тонущего человека: он отчаянно машет руками, чтобы как-то сохранить возможность вдыхать этот загрязненный воздух, дающий ему жизнь. Да, Микель был эгоистом – но что он мог сделать в этом доме, кроме как позволить себе умереть? И потому скрепя сердце он сказал: «Я ухожу, мама», уже во второй раз в жизни, – «Я нашел себе квартиру в Барселоне». И знал ведь, что оставляю ее одну, терзаемую болью от постыдного бегства супруга, с останками дяди, только что похороненного в помпезном мавзолее, который Беглец оставил им в наследство.

– Вечно ты уходишь из дома, Микель.

Страшнее всего были не слова матери, а взгляд, которыми они сопровождались. Этот взгляд говорил: «Микель, любимый сын мой, в которого я вложила все свои надежды на счастье, ты не продолжишь мой род, потому что детей у тебя не будет, потому что ты не способен взять на себя ответственность и создать семью. И говорю я так не потому, что брак с Жеммой закончился крахом, а потому, что знаю тебя, Микель: ты никогда не сможешь обеспечить семье чувство будущего, ее продолжения, и наше исчезновение с лица земли станет еще более реальным из-за твоего бесплодия. И я не знаю почему, но мне этого очень жаль, сынок. И мне было горько, что ты знать ничего не хотел о семейном деле и отвернулся от отца, который был бы просто счастлив, если бы ты был рядом. Будь оно так, он, может, и не сбежал бы; и вы, быть может, смогли бы предотвратить банкротство; быть может, отец твой не решился бы увязнуть во всем этом по самую маковку, постыдился бы тебя. Но тебя не было здесь с тех самых пор, как ты ушел из дома против моей воли, против воли всех и отправился воевать с Франко. Против моей воли, сынок, хоть мне и радостно было видеть, что у тебя есть высокий идеал. А это не обо всех можно сказать; и есть у меня ощущение, что твоего дядю Маурисия тоже весьма воодушевляла мысль о твоем партизанском подвиге. И иногда мне приходит в голову ужасная мысль: как бы все сложилось, Микель, если бы твой брат Микель не умер. Может, он сумел бы направить твоего отца на путь истинный; может, он смог бы подарить мне внуков, в чьей памяти мы бы все жили и жили, еще несколько поколений. Наверно, это очень несправедливая мысль, потому что единственный Микель, который стоит теперь передо мной и говорит мне, что уходит из дома, – это тот Микель, что жив, и он-то и сводит меня с ума».

Микелю очень нелегко было выдержать взгляд, в котором слилось столько доводов и столько душевных ран. И он ограничился тем, что поцеловал ее, потому что еще не умел говорить людям, что любит их; возможно, он так никогда этому и не научится. Я ведь не сказал Терезе, что люблю, даже тогда, когда стоял в четырех шагах от нее, перед отелем «Ритц». Но этого Микель тогда еще не знал. А потому ему просто стало очень жалко мать, которая оставалась теперь одна в обществе Ремей. Он сказал ей, что будет приезжать каждую неделю, но что ему нужно пожить одному. Теперь он наконец-то нашел работу, которая ему нравится, бросил курить и начал новую жизнь. Но он не мог объяснить ей, что не для того он скрывался в доме Женсана, чтобы она лечила его сердечные раны, а просто потому, что ему необходимо было убежище вдали от Жеммы; физическая уверенность в том, что, пока в сердце его идут дебаты между «люблю, умираю» и «какая она все-таки дура», он не столкнется с ней на перекрестке и сердце его не лопнет с перепугу. Правда, отец все усложнил своим неожиданным и театральным побегом. И дядя ответил ему неменьшей театральщиной. И тем больнее было от этого матери. В день перед отъездом, упаковав все чемоданы и аккуратно расставив их рядком в своей комнате, я пошел на кладбище Фейшеса, чтобы попрощаться там со своими мертвыми, как будто я не переезжал в Барселону, а отправлялся в джунгли или на самый край света, откуда не рассчитывал вернуться. Но я сделал это: тайком пробрался в семейный пантеон, и странным образом он не обнаружил там могилы своего отца, словно побег из дома окончательно избавил того от смерти. Перед Микелем была свежая могила дяди. И уже совершенно неожиданно Микель в первый раз в жизни наткнулся на собственную могилу: на левой стене склепа располагались плиты с именами членов семьи Женсана, умерших в младенчестве, безгрешными. И возле тети Эли была и моя могила, на которой значилось: «Микель Женсана-и-Жиро, 1942–1946». Сердце у меня екнуло, потому что впервые в жизни я понял, что мой брат, который умер, не успев со мной познакомиться, действительно существовал и даже оставил мне в наследство имя, которым нарек его дядя Маурисий. И я снова почувствовал, что жизнь – сплошная несправедливость от рождения до самой смерти, потому что я, как вор, занял место своего брата, которого никогда не видел. Мне показалось очень жестоким то, что родители стерли его из памяти живых, отняв у него имя и передав его мне, потому что с того самого момента он живет только под этой холодной могильной плитой, бедный мой братик, которого я даже не увидел. Он был наброском, Микелем Первым, Первопроходцем, а я – незаконченным текстом. И Микелю Женсане Второму, Узурпатору, стало невероятно грустно.

Вечером, терпеливо дождавшись, пока мать ляжет спать, я в последний раз прошелся по портретной галерее, сознавая, что больше никогда не ходить мне по этому дому. И я совершил ночную прогулку по любимому саду, где когда-то играл с призраком своего брата Микеля и с друзьями, которых приводили ко мне родители. Им было как-то тоскливо принадлежать к роду, которому никогда за всю его историю не было свойственно плодить детей в больших количествах. А еще им было немного жаль, что я их единственный ребенок, одинокий и потерянный в таком огромном доме. Я ушел из дома под утро, один, и даже не обернулся.

Квартира в районе Гинардо́ была маленькая и светлая. Ни одной пепельницы на весь дом: окна, открытые свежему городскому воздуху, новая жизнь. В то время это было для меня знаком будущего и новым, с нуля, началом. Эти чувства не оставляли места для тоски по большому просторному дому, какой были бы счастливы приобрести тысячи граждан и который мы вот-вот должны были потерять. Как и во всех тех случаях, когда Микель принимал решение, ему казалось, что он совершил большую ошибку, оставив мать. Но несмотря на угрызения совести, он решил начать жить один.

– За тысячу отсосу, красавчик.

– Песет или дуро?

– Шутник, а? За две тысячи.

– Не хочу.

– Да я тебе прямо в машине. Раз-два и готово.

– Не хочу.

Микель поехал дальше. Он дрожал от воспоминаний. Он отправился на поиски приключений, после того как провел целую неделю, проклиная свое идиотское одиночество, семь дней просидев взаперти в квартире в Гинардо, где у него не было сил даже расставить книги на полках, чтобы попытаться найти Конрада, который явно лежал где-то на дне коробки, проклиная свою лень, глуша виски, думая о том, чем, интересно, занят отец в Бразилии, чем занят дядя у себя в могиле и о чем думает мать, оставшись наедине с Ремей.

– По-французски – тысяча, по полной программе – пять, по-гречески – десять.

Он ощутил ее неприятное дыхание и только махнул рукой на прощание, перед тем как ехать дальше. Зачем он продолжал поиски? Чего он ждал? Январской распродажи? Искал заколдованную принцессу? Жемму, которая скажет ему: «Отсосу за три тысячи» или «Прости, Микель, я была не права, давай начнем все сначала»?

Он никак не мог смириться с тем, что родители его не были счастливы. А еще он не мог отправиться за отцом в джунгли и сказать ему: «Возвращайся к жене». И матери он не мог сказать: «Не плачь, мама, все равно мы все умрем лет через семьдесят-восемьдесят. До ста двадцати никто не доживает, ты, мама, не переживай». Потому что остаться с ней в доме Женсана значило бы бередить все незатянутые, ноющие раны, а сейчас он не мог себе позволить такой роскоши – расклеиться. И вот в один прекрасный день Банк решил поинтересоваться: «А что у нас лежит здесь на столе?» И обнаружил ипотеку на дом Женсана. Тут Банк сказал: «Да ты что, ведь это же в Фейшесе! То самое дорогущее поместье!» И выиграл судебное дело.

– Меня выселяют из дома, сынок. Дали месяц сроку.

– Переезжай ко мне в Барселону. У меня есть комната, в которой…

– Нет. Ты хочешь жить один. И я не хочу, чтобы Ремей осталась одна.

– Давай снимем квартиру прямо в Фейшесе. Я сам все сделаю, мама…

– Столько бумаг, сплошная головная боль…

Вопрос решил Альмендрос, школьный товарищ и адвокат, у которого дела в Фейшесе шли как по маслу. Он вовремя окончил университет и не ввязывался в странные политические авантюры, уже сто лет как был женат, сначала работал на кого-то, а теперь уже два года как имел свою собственную контору и начал как следует зарабатывать, голосовал за Партию демократической конвергенции, загорал в солярии и прикидывал, не вступить ли ему в эту самую партию.

– Отсосу за три тысячи.

– А почему так дорого?

– Моя работа уникальна. – Она просунула голову через боковое окно машины. Манящие духи, голубые глаза и ямочки на щеках, как у Жеммы.

– Давай. Садись.

Всю дорогу в отель она провела, поглаживая его между ног. «Милая моя, ведь я же за рулем!», и она рассмеялась, и этот смешок напоминал ему улыбку Берты, и он подумал, что эта таинственная женщина казалась средоточием всех женщин в его жизни.

– Как тебя зовут?

– Мишель.

– Ma belle…

– Чего?

– А где ты работаешь? Чем занимаешься?

– Ты дурак или притворяешься?

– Тогда перестань меня трогать, пока мы не…

– Так что ж тебе, красавчик, не по душе наша сделка?

– Сделка такого типа вас как раз и заинтересует. Сеньоре, – и Альмендрос указал на мать элегантным жестом, – уже не принадлежат права собственности на этот дом, поскольку банк имеет основания для возбуждения исполнительного производства. Нужно действовать безотлагательно.

– И не исключая возможности моей смерти.

Насколько я помню, и прости меня Господь, если заврался, это был первый раз, когда у моей матери прорезалась ирония под стать дядиной. Я стал любить ее еще чуть-чуть сильнее. Альмендрос этого не понял. Он в некотором замешательстве ответил:

– Разумеется. С вашего позволения…

– Но банк… Зачем им этот дом? Что они, свое районное отделение из него сделают? – Это Микель пытался разобраться в сложнейших перипетиях экономики для взрослых.

– А почему бы и нет? – Адвокат нетерпеливо постучал по столу. – Однако скорее всего, перепродадут его третьим лицам.

– То есть заработают денег на продаже нашего дома.

– Да ведь он уже не ваш, Женсана, с твоего позволения.

Микель решил не говорить бывшему школьному товарищу: «А как же воспоминания и прожитая жизнь?» и все такое прочее. Он ограничился тем, что закурил.

– Ты разве не бросил курить? – подпрыгнула мать, не переставая быть матерью даже у края пропасти.

Микель сделал вид, что не слышит.

– А могут там все перестроить?

– Не знаю. – По тону адвоката было ясно, что подобные вопросы его не интересуют.

– А можно сделать так, чтобы этого не произошло?

– Нет, сеньора. Такими вопросами занимается только мэрия. Но я не думаю, что дом внесен в реестр объектов культурно-исторического значения.

– В каком смысле?

Альмендрос посмотрел на нас с некоторым раздражением, озабоченный тем, что нам приходится все объяснять.

– В том смысле, что там действительно могут начать строительство.

Они замолчали. Было ужасно жаль двух столетий под кровом дома Женсана. Но отец не оставил им другого выбора. Ужасно жаль.

– Ты что, торопишься?

– Если это займет не больше часа, то совсем нет.

Она была высокая, красивая, с ясным взглядом, с нежным бархатным голосом, и Микелю трудно было представить, что могло толкнуть такую девушку на панель.

– Разденешься?

– Сначала ты.

И его окутал аромат ее духов. Она была… Наверное, можно было закрыть глаза и сделать вид, что в жизни нет больше ничего, кроме этой стандартной гостиничной комнаты, где прекрасная женщина снимает с него одежду, встает на колени и начинает ласкать его член, а он гладит ее по голове, вздыхает и видит, как она нежно берет его в рот, Боже мой, и делает такое, Боже ты мой. И он остановил ее и попросил раздеться, а она ответила, что либо по-французски, либо по полной программе, решай, парень.

– Да что ты, какая разница. Давай просто…

– Нет – мне потом не нужны проблемы. По полной программе пятнадцать тысяч.

И член Микеля, не испытывавший интереса к коммерческой части сделки, начал печально опускаться.

– И отсосешь, и по полной программе. Я все хочу.

– Двадцать тысяч, и будешь доволен. – Она произнесла эти слова тем низким голосом, в который можно было влюбиться.

– Хорошо. Раздевайся.

La belle Мишель сняла блузку. На ней не было лифчика. Я прижался к ее груди, как будто к груди Жеммы, и на мгновение мне показалось, что я уже не так одинок.

– И тогда, если там построят-таки многоквартирный дом, у твоей матери будет право купить одну из квартир.

– Да, сынок. Это самое лучшее решение.

У меня было такое впечатление, что наступил конец эпохи – та узкая часть воронки, через которую ускользали в небытие пять или шесть поколений семьи Женсана: политики, фабриканты, поэты, любовники, эгоисты, меценаты, которые прожили всю свою жизнь в доме, за которым охотились десятки покупателей, желающих разделить его на квартиры, готовых броситься в атаку, как только банк выставит его на продажу. Этот участок стоил огромных денег. Дом Женсана с садом, роскошное поместье, стоимости которого не хватит даже на то, чтобы оплатить долги Беглеца и потеря которого заставляет нас начать все с нуля и забыть все.

– Все, Мишель, и трусики тоже.

Девушка улыбнулась озорной улыбкой, встала перед Микелем и, сказав: «Раз ты так хочешь», спустила трусики и показала ему гордый член, начинавший понемногу просыпаться.

– Постой! Да как же…

Мишель взяла себя за член и провела им по ногам Микеля, чтобы он покрепче встал.

– Давай же, поиграем.

– Да как… Но ведь я…

– Не говори только, что ты и не заметил…

Постукивание пениса Мишель по ноге Микеля нанесло тяжкий удар его самолюбию. Груди-убежище, улыбка Берты, ямочки на щеках, женственная свежесть духов… Все это разнес в пух и прах этот твердый член, который не собирался сдаваться просто так.

– Одевайся.

– Послушай, красавчик, да какая тебе разница?

– Одевайся.

– Самое главное ведь оторваться по полной, разве не так, дорогуша?

Бархатный голос Мишель звучал теперь глубоким сарказмом, вгрызавшимся в его тщеславие. Двадцать тысяч песет за услуги по полной программе, и сюрприз за двадцать тысяч песет вышел хоть куда. Когда аромат дразнящих духов Мишель исчез за дверью комнаты, Микель почувствовал себя чересчур одиноким. Он почувствовал себя отчаянно одиноким.

– Мишель!

Мишель еще не успела закрыть дверь. Она вернулась, пряча торжествующую улыбку победителя. Она встала перед клиентом, готовясь дать ему почувствовать свою силу. В знак поражения у Микеля дрожала рука, когда он протянул ее в сторону Мишель:

– Дай мне сигаретку, будь добра.

Становясь с каждым годом все старше, я учился жить с открытой раной и вспоминать о Жемме с иронической усмешкой. Попытка государственного переворота, который устроил Техеро, застала меня за обедом в обществе Болоса. Он рассказал мне, что собирается серьезно заняться политикой на муниципальном уровне и начать большую административную карьеру; я же ему поведал, что чувствую себя уже спокойнее, что работа в «Журнале» мне нравится и что с недавнего времени я беру интервью (то есть являюсь бесплодным свидетелем чужой творческой деятельности). И в этот момент наши признания были прерваны треуголками военной хунты Техеро. «Болос, ведь тебе снова придется назваться Франклином, мать твою». Симон, прижавшись ухом к транзистору, внимал не вестям о поражениях «Барсы», футбольного клуба Барселоны, а о Дворце конгресса, оцепленном тремя кордонами полицейских, и мрачным новостям из Валенсии. У него было тяжелое чувство, что придется вернуться назад, начать с нуля, как уже столько раз приходилось делать: в жизни постоянно приходится начинать все заново. И товарищ Франклин сказал ему, что пойдет в Центральный комитет Партии, чтобы узнать, как следует поступить: взять зубную щетку и рвануть в Перпиньян или же начать партизанскую деятельность в заповедниках Монтенегре и Эль-Корредор. Симон пошел домой пешком и молча плакал, прикидывая, войдут ли в спортивную сумку две книги и смена одежды и как лучше незаметно перейти границу, а также вопрошая богов, почему он родился не где-нибудь в Швеции.

Но спокойствие вернулось. Тучи рассеялись, как негустой туман, товарищ Симон достал спортивную сумку из-под кровати и снова разложил одежду в шкафу. Если вдуматься, в Стокгольме солнца меньше, чем на Средиземноморье, но как же таки тяжело нам все дается. Наверное, именно поэтому ему так легко было согласиться на встречу с Ровирой (в семь часов на Пласа-Рейал, это теперь модное место, и без Болоса, ведь он рационалист), который шесть или семь лет спустя все еще продолжал плакать о своей несбыточной любви к девственной Монтсеррат. Всегда найдется кто-нибудь, у кого дела хуже, чем у тебя. Серый голубь что-то клевал под столом.

– Устал как собака. Но раза три в неделю сплю не один. Как минимум.

– Здорово, должно быть, – прокомментировал я с завистью: меня всегда привлекали подобные эксперименты, хотя сам я ими не занимался.

– Я завидую моногамным людям.

– Чего? Ведь куда как интереснее пробовать разные блюда…

– Чепуха. – Ровира нервно покручивал ус. – Начинается это всегда неплохо. – Отпив большой глоток пива, он посмотрел печально на друга. – Нет. С самого начала никуда не годится, если занимаешься этим только для того, чтобы стереть из памяти Монтсеррат.

– Какая разница – флиртовать с девушками всегда приятно. Даже если делаешь это для того, чтобы забыться.

– Нет. Под конец ты готов возненавидеть и себя, и ту девчонку, которую использовал, чтобы выплакаться от души.

– По-моему, новое приключение всегда будоражит нервы.

– Ты – теоретик.

– А ты когда-то говорил, что переспишь с тысячей женщин.

– И пересплю. Но сквозь слезы.

– И почему бы тебе тогда не бросить это дело?

– Потому что чувствую, что не могу. Тогда снова появится призрак.

– Призрак Монтсеррат?

– Да.

– Псих ты ненормальный.

– Ну да. И трахаюсь из-за этого. А ты ни с кем не трахаешься?

Микель Второй, Непорочный, утопил ответ в огромной кружке пива. Мишель, ma belle. Ровира переключился на нахального голубя, который начал приставать к одному из своих серых собратьев, оказавшемуся голубкой, и улыбнулся:

– Знаешь, Микель? Очень часто, когда с кем-нибудь знакомишься, когда…

– Когда вступаешь в интимную связь с родственной душой… – Микель подмигнул ему. – Так бы ты определил это лет пять назад.

– Чувак, ну ты меня подколол, блин.

Оба закурили, и Ровира решил не обижаться на иронию: ему хотелось рассказать о том, что каждый раз в начале любовной интрижки, лишь только взглянув женщине в глаза, он уже знает, что расставание неизбежно с самого первого момента встречи. «Это не больно, Микель, потому что мы оба об этом знаем: мы оба знаем, что она придет ко мне домой, делая вид, что изумлена количеству книг, спросит меня, один ли я живу, успокоится, не найдя следов других женщин, и попросит меня налить ей бокал, который даже не пригубит. И мы будем трахаться, почти машинально, Микель…»

– Потому что вам обоим неловко?

– Нет. От усталости. От лени. Но вернее всего – оттого, что ни я, ни она и не помышляем о новой встрече. Это секс на один раз, от которого потом в памяти ничего не остается.

– Но ты ведь справляешься.

– Нет, я устал как собака. Каждый раз надо искать новую женщину. Надо заново ее соблазнять и внимательно следить, не хочет ли кто соблазнить тебя самого… И ты не замечаешь, есть ли в жизни что-нибудь еще, потому что целыми днями гадаешь, проведешь ли с ней ночь в постели. И бывает, что несколько раз переспишь с одной и той же женщиной, две, три ночи… До тех пор, пока один из вас не поймет, что вы на опасном пути, который может привести к чему-то вроде предсвадебной волокиты. Или еще хуже: ты, может быть, уже начал влюбляться, а она тебе в ответ, что она замужем, так что даже и не думай; и что у них с мужем растет такая миленькая доченька. И тогда… не знаю, как тебе сказать, но все это очень грустно.

Ровира хотел сказать, что, когда нечто подобное происходит, женщина исчезает из его жизни и он опять остается один, гонять пустую пивную банку по умытой шлангами дворников улице, как в том рекламном ролике.

– Вот только не понимаю, с чего это ты взялся проповедовать против своей собственной неразборчивости в связях.

– А с того, что устал как собака. Каждый день трахаешься в новом месте. С новой бабой.

– Ты уже говорил.

– Если соображаешь быстро, то стоит тебе понять, что́ у нее за вкусы, как она уже испарилась. И опять начинай сначала. Тщета. Тяжелая жизнь, утомляет.

– Я ж тебе уже сказал: ты повторяешься, Ровира.

– Изнурительная. Да и живешь в полном беспорядке. В беспорядке материальном, духовном, жизненном, календарном, часовом и душевном. И в жизни твоей не хватает того уголка, который есть у всех, в котором ты регулярно, даже если и случайно, собираешься с мыслями.

Они замолчали. Голубь все еще ходил за голубкой, уломать которую оказалось довольно непросто. Пока они опустошали кружки, слышалось продолжительное воркование. Микелю захотелось подвести итоги.

– Короче, ты решил склониться к моногамии.

– Да, но не в силах это сделать.

– Почему?

– Потому что я не женюсь ни на ком, кроме Монтсеррат.

– Забудь о ней. Ты даже не знаешь, где она.

– Но я узнаю. А пока что…

– Почему бы тебе не побыть одному, не поразмыслить чуть-чуть?.. Съезди в монастырь в Монтсеррат или в Поблет, посмотри на заброшенные часовни, на крестьянские халупы…

– Я не могу без секса. Я становлюсь самим собой, только когда трахаюсь.

– А если не повезло и ты вернулся домой один?

– Дрочу.

Голубь с голубкой в ужасе улетели. А с ними – половина стаи голубей, которые паслись на Пласа-Рейал, превращая площадь в свинарник. Микель почувствовал себя совершенно разбитым, потому что от жалоб Ровиры голова у него гудела, как медный чан. Он пообещал себе, что больше не будет с ним разговаривать лет этак тысячу. И для пущей убедительности того, что наступил важный поворот в его жизни, вернувшись домой, он сбрил бороду.

– У тебя была борода? – Жулия властным жестом остановила метрдотеля, который принес им меню десертов.

– У нас у всех были бороды.

– И у Жузепа-Марии тоже?

– И у него. У меня, наверное, еще сохранилась какая-нибудь его фотокарточка…

– Мне бы хотелось посмотреть.

Только тогда она взяла меню. Мне так понравилось, что она обращается с метрдотелем как с дрессированной собачкой, что я усмехнулся. Скорее всего, из жажды мести метрдотель не стал уходить далеко и, услышав, как я признаюсь Жулии, что понятия не имею, что такое мусс, немедленно вырос перед нами с готовностью принять заказ и поучаствовать в разговоре.

– Я, конечно, слышал, что есть такое слово, но…

– А вот Жузеп-Мария в таких вещах…

– Он был гурман, это да. А я вот даже и не совсем был уверен, что эти муссы едят на десерт.

Презрительная бровь метрдотеля взлетела чудесным образом еще выше, и он невероятно вежливо и ядовито спросил, не желает ли сеньор стаканчик апельсинового сока на десерт; вы, несомненно, понимаете, о чем я.

3

Я – совершенно особый случай, сын мой. Как представитель второго поколения, я должен был бы воплощать вторую часть аксиомы, которая гласит, что первое поколение все создает из ничего, второе дает ему толчок и необходимое развитие, а третье все пропивает, глотая виски. Но я, будучи Маурисием Безземельным, ничего не был должен Истории и в силу этого смог посвятить всю свою жизнь ее изучению с тех точек зрения, которые меня интересовали. И я всегда делал что хотел благодаря тому обстоятельству, что моим отцом был Франсеск Сикарт. Он умер от любви к своей Карлоте, которую я уже не помню, ведь с тех пор прошло слишком много лет; и мне не было больно о ней вспоминать, потому что вырастила меня мама Амелия. От отца я унаследовал способность умирать от любви и практически полное отсутствие фабрик. Но я этому даже рад, ведь такое положение избавило меня от того, что подкосило твоего отца, на глазах которого его фабрика пошла прахом: нефтяному кризису неведомы аксиомы, согласно которым второе поколение придает делу необходимое развитие. Однако, в точности по аксиоме, тебе, третьему поколению, совершенно до лампочки и фабрика, и долги, и… Ну и хорошо, сын мой. В некотором смысле я думаю, что ты скорее мой сын, чем сын Пере. Ему не удалось научить тебя ни тому, как нити наматываются на катушку, ни какие типы челноков чаще всего используются в производстве, ни в чем заключалось изобретение Жаккарда; ни классификации нитей в зависимости от типа волокон, их гибкости и толщины. Ни видам красителей и их секретам. Он ничему не смог тебя научить, потому что, когда это было еще возможно, ты отправился на войну, а когда вернулся, было уже слишком поздно. Слишком много смертей было у тебя за плечами. Ты ведь убивал, Микель? И я взял тебя к себе и научил тебя разбираться в барочных и классических сонатах, видеть различие между ноктюрном Джона Филда и ноктюрном Шопена и понимать, почему Кеведо такой же художник, как и де Кирико. И я этим горжусь. Мне удалось сделать из тебя совершенно ни к чему не пригодного человека, сын мой, Микель Женсана Второй, Безземельный.

Я знаю, что, стоит мне досказать все до конца, ты меня возненавидишь. Но я не хочу упустить представившуюся возможность.

Ты второй Микель в этой семье и третий Микель в моем сердце, Микель. Поэтому я взял тебя под свою защиту и читал тебе Киплинга, когда мы вместе гуляли под каштанами или сидели у пруда, глядя на последнее из обитавших в нем лебединых семейств. Ты никогда не зевал: мне всегда казалось, что, глядя на меня своими большими светлыми глазами, ты постоянно требовал новых и новых историй. И потому я решил рассказать тебе обо всем – теперь, когда мне уже все безразлично.

Когда умер твой дед Тон, во время Евхаристического конгресса в Барселоне, я очень обрадовался, прости Господи. И по этой причине наши отношения с твоим отцом стали еще более прохладными. Твой дед умер в тот день, когда устроил в своем кабинете на фабрике собрание начальников всех отделов. Он умер у себя в кабинете, где жил в окружении бухгалтеров с зелеными целлулоидными козырьками и молчаливых секретарш, докуда приглушенный шум ткацких станков доносился настолько издалека, что казался вестником из другого мира. В тот благословенный день он читал им нотацию о продуктивности. Он поднял палец, чтобы сказать: «Как я вам уже много раз говорил, господа», но тут-то и умер. У меня есть некая надежда, что я, недостойный, послужил одной из причин его смерти.

Я не хотел идти на похороны папы с иной целью, кроме как плюнуть на его могилу. Тогда мы в первый раз крупно поссорились с твоим отцом, Микель. Это понятно, и я его не виню. Мама Амелия, вместо того чтобы рассердиться, опечалилась. Я продолжил жить в некотором отдалении от фабрики, как сумел это сделать и ты. Потому что у нас в семье всегда были мечтатели, как моя мать Карлота, как дед Маур Второй, Божественный, или Антон Второй, Златоуст. Или как ты и я. А рядом с ними были те, кто крепко стоял на земле обеими ногами, как твой дед Тон или твой отец.

Должен тебе признаться, по прошествии нескольких дней я действительно зашел в наш пантеон и плюнул на могилу того, кто никогда не желал быть мне отцом. И даже если тебе это неприятно, Микель, я говорю тебе об этом, потому что хочу, чтобы ты написал обо всем том, что я тебе рассказал, сын мой Микель. Все то, что я тебе говорю, и то, что еще скажу, пока не наступит день моей смерти. Я тебя умоляю – так я найду способ обмануть смерть и остаться нетронутым, как мушка в янтаре, в тех словах, которые я завещаю тебе, а ты когда-нибудь их запишешь. Потому что я из тех, кто верит, что есть надежные способы сделать так, чтобы написанное воплотило le dur désir de durer.

4

Хорошая программа. И играть ее непросто. Садясь в первом ряду, наверное возле родственников музыкантов, Микель был возмущен, потому что зал был наполовину пуст. Трио Шостаковича – трудное произведение. Оставалось пять минут до начала, и публика заходила в зал не спеша, болтая, смеясь, без того практически религиозного благоговения, к которому он принуждал себя, когда входил в храм музыки. Микель Женсана постоянно входил в какие-нибудь храмы. Ему бы очень хотелось самому совершать богослужение – с виолончелью между колен – или набраться духу и начать писать музыку. Но ему приходилось довольствоваться тем, что он сидит в первом ряду и жадно слушает. Он мысленно благословил Жемму, все реже занимавшую его мысли, и дядю Маурисия за то, что они привили ему любовь к музыке, и проклял их за то, что теперь его точит этот червь, а он так на всю жизнь и останется в первом ряду.

Он обернулся посмотреть, нет ли… Но нет, ни одного знакомого лица. Перед ним, раскрыв рот, застыл в ожидании рояль, а на расстоянии шага от пустых стульев стояли пюпитры, нагруженные партитурами. Оставалось три минуты, если они начнут вовремя. Кто-то кашлял. Усатый господин с рассеянным лицом сел рядом с Микелем и углубился в изучение программки. Так я в первый раз увидел Арманда. Опять кашель. Замечания, сделанные слишком громким голосом. Микель опять обернулся: зал был почти полон.

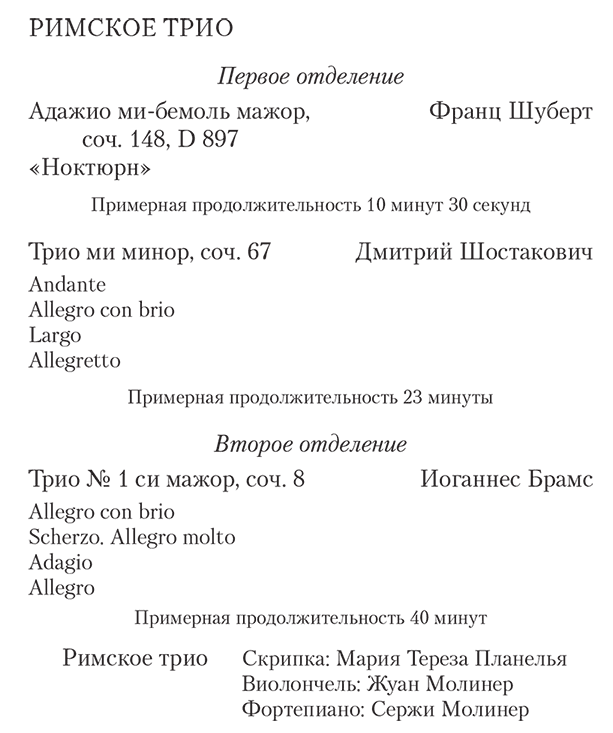

Наступила тишина, когда кто-то, некое таинственное существо, изменил в зале освещение. Теперь свет был только на сцене. И в этот момент из-за кулис быстрым и энергичным шагом вышли трое музыкантов. Они остановились прямо перед Микелем. Высокие, молодые, божественные, сильные: виолончелист, с нежностью державший инструмент, подле него – пианист и Тереза со своей скрипкой. Я сразу же обратил внимание на ее глаза, которые во время поклона исчезли из виду, и на декольте, которое в тот же самый момент появилось. Три музыканта, три человека, достигшие счастья, так мне тогда казалось. Все трое улыбались с уверенностью, которая, как узнал я позже, была притворной. Отработанными движениями, как будто им нужно было поскорее закончить и пойти есть пиццу, они сели, проверили, удобно ли им сидеть на стульях, глубоко вздохнули, и пианист почти незаметно нажал на ноту ля, которую взяла вслед за ним скрипачка. А потом виолончелист. И никто не сфальшивил. Она была просто красавица. Виолончелист скромно посмотрел на публику, Тереза, улыбнувшись, приложила к плечу скрипку, и воздух пронзили взгляды, электрические, напряженные, яркие. И молчание казалось вечным, и вот зазвучала музыка Шуберта. Сначала два такта аккордов арпеджиато на рояле

и тут же, откуда-то из глубины, виолончелист начал с ми-бемоль, пианиссимо, скрипачка взяла ноту соль, так же нежно

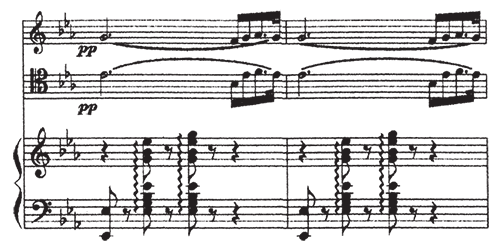

и звук от си-бемоль перешел в до, поддерживаемый нежностью и силой виолончели, дошел до ре и снова ушел вниз, чтобы поведать нам самое главное

и вновь повторился, как будто возвращаясь к началу фразы, к первым тактам «Ноктюрна», но с большей силой и проникновенностью, – Боже, подумать только, откуда берется такая красота? За эти примерно пятьдесят пять секунд я и влюбился в Терезу. Окончательно и бесповоротно. Под аккомпанемент пиццикато наши души слились в одно целое, охваченные необъяснимым счастьем, дарованным волшебной скрипкой. И тут я страшно рассердился: мне было непонятно, что делают эти два идиота, виолончелист и пианист, рядом с моей возлюбленной. К тому же, когда они перешли в ми мажор, виолончелист взглянул на нее с бешеной страстью, и она ответила ему понимающим ясным взглядом. Микель-Отелло Женсана с презрением поглядывал на обоих молодых людей, не спускавших глаз с его скрипачки и обитавших вместе с ней, на терцию ниже, в мире невероятных приключений в присутствии ста пятидесяти слушателей. А Микель умирал не только от ревности, но и от бесконечной зависти к Шуберту, способному на такое, и к этим троим избранным, ведь ему-то не было дано творить музыку, подобно им. Пока длилась первая часть пьесы, он снова спросил себя (в последнее время он часто себя об этом спрашивал), имела ли смысл прожитая им до того момента жизнь, была ли в ней надежда на спасение и оправдание. И почувствовал себя глубоко несчастным.

Шуберт звучал совсем недолго. Слишком недолго. Десять минут счастья. Но мне они позволили почувствовать всю невыразимую глубину человеческой природы: мне всегда было проще унестись вдаль на крыльях музыки, чем сделать то же самое с помощью живописи и поэзии. После затихшего последнего аккорда, торжественного, несмотря на фортепианное тремоло, нам следовало бы хранить благоговейное молчание в память о звуках, которые, уже отзвучав, были еще живы в сердцах слушателей, затаившись в уголках стен, занавесок и лепнины на потолке… Микелю хотелось бы продлить его еще на несколько секунд, чтобы дать душе время вздохнуть и осознать, что в это мгновение он счастлив. Но люди в зале были не склонны к философии. Они восторженно захлопали и разбили на мелкие кусочки всю волшебную атмосферу, созданную Шубертом. Может быть, они хлопали так громко как раз потому, что понимали, что их чувства пошли вразброд, и пытались аплодисментами вернуть им равновесие. Микель не хлопал. Он сидел, подперев щеки кулаками, и смотрел, как трое музыкантов улыбались и кланялись. Он заметил, что у скрипачки ослепительно-белые зубы, и еще раз убедился в том, что она красавица.

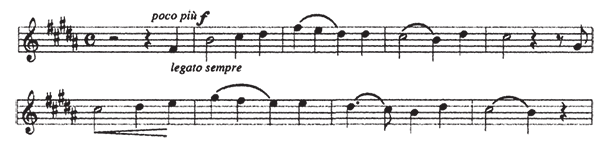

Тишина. Скрипичные аккорды невероятной сложности в начале трио Шостаковича. Но почему скрипичные? Виолончельные! А я-то раньше думал – это скрипка!.. Когда видишь, как музыканты играют прямо перед тобой, создается совершенно особенное впечатление: это сродни созерцанию Пергамского алтаря в Пергамском музее, а не на слайде. А Шостакович, получается, жил в Пергамском царстве и был самим Эвменом. Какие нежные, какие суровые аккорды! Как стражники, ушли на второй план фортепианные басы. И вот опять настал черед рояля, и струнные скромно уступили ему место. Микель весь превратился в слух при звуках Allegro, изумительного Largo, которое показалось ему совсем незнакомым, и финального Allegretto. О, благословенный Шостакович!

Когда умолкли аплодисменты публики и начался антракт, Микель не сдвинулся со своего места в первом ряду, остался сидеть: локти на подлокотниках, кулаки подпирают щеки. В глубокой задумчивости, с потерянным взглядом он пытался представить себе, чем она сейчас занята. Наверное, припудривает лицо и шею и чуть-чуть побрызгалась духами. Где, интересно, делает она макияж? Она красится прямо в их присутствии? Или у каждого своя гримерная? Может статься, у музыкантов напряженные отношения, они не понимают друг друга, терпеть не могут. Микелю не хотелось думать о том, что зачастую музыканты играют, потому что у них такая работа, создавая красоту в то самое время, как душа у них плачет или, в самом худшем случае, зевает. А может, музыканты, счастливые ангелы в непрерывном общении с прекрасным, как раз ссорятся, и виолончелист в гримерной придирается к Терезе Планелье: «Ты третий раз не вовремя вступила, достала уже», а Тереза Планелья ему отвечает: «А не пошел бы ты в жопу», а пианист докуривает сигарету, встает со стула, поправляет манжеты рубашки и говорит: «Давайте-ка, ребятки, пора». А может, и так, что в этом антракте, между волшебством Шуберта и Шостаковича, они ведут разговор об оплате, потому что агента у них еще нет, и пытаются выяснить, получат ли прямо на месте обещанный чек или придется ждать еще неделю. И Тереза возмущается: «Вот видите? Это все оттого, что мы слишком всем доверяем, ведь мы с вами, парни, круглые идиоты», а импресарио отвечает: «Я вас хотел предупредить, но вас невозможно было найти», а виолончелист в ответ: «Это недопустимо!» – и грозит импресарио пальцем, говоря ему: «Вы что, над нами издеваетесь? Чего вы хотите, чтобы мы после антракта на сцену не вышли?», а пианист как раз докуривает сигарету, встает со стула, поправляет манжеты рубашки и говорит: «Давайте-ка, ребятки, пора».

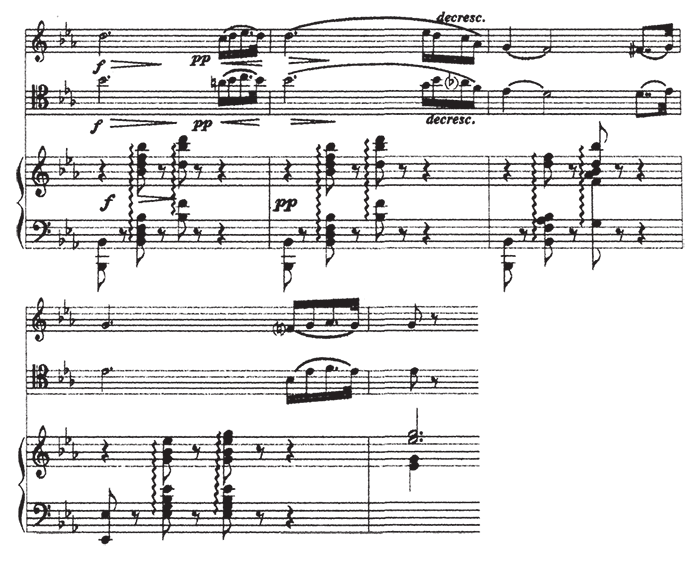

И Микель, так и просидевший весь антракт неподвижно в первом ряду, увидел, как на сцену снова выходят музыканты, улыбаясь, с сияющим взглядом. И когда они кланялись, они показались ему богами, бесконечно далекими от проблем, связанных с датой на чеке, и он стал ждать, пока они займут свои места, устроятся поудобнее, поправят уголок пюпитра и Тереза Планелья нежно посмотрит на пианиста, чтобы он дал ей ноту ля, и приступит к ритуалу настройки. Я затаил дыхание. Скрипачка и виолончелист застыли, опустив смычки и сосредоточенно глядя в бесконечность. Пианист, слегка наклонившись над клавишами, закрыл глаза, подождал пять упоительных секунд (перед Микелем возникло неясное воспоминание о музыке, которая вот-вот зазвучит), и тогда, тихо и выразительно, началось знакомое, настолько брамсовское

и тут же виолончель последовала за роялем

А в следующее волшебное мгновение Тереза присоединилась к виолончели

И все трое продолжили разговор, когда-то положенный на музыку Брамсом, содержание которого через сто с лишним лет все еще повторяется так, как он и задумал, но всякий раз по-новому, потому что жизни тех, кто играет, и тех, кто слушает, уже не те.

Когда концерт закончился, Микель не решился подойти познакомиться с музыкантами, стоявшими в кругу друзей, улыбнуться, оказаться лицом к лицу со скрипачкой, окруженной поклонниками, улыбнуться еще шире и сказать ей: «Послушай, меня зовут Микель Женсана Второй, Сбившийся с Пути, и я только что до безумия в тебя влюбился». Но он подождал их у выхода и пожал руку всем троим по очереди, поздравляя. Она даже и внимания не обратила на его восторг. Ему достался трехсекундный взгляд и крайне мимолетная вежливая улыбка, в то время как девушка смотрела по сторонам, явно в поисках кого-то другого, похоже того кавалера с усами, который сидел в зале рядом со мной. Я никогда не был так близок к счастью. И даже не подозревал об этом.

5

Ты родился тридцатого апреля, и я подумал, что ты станешь Избранным, и позволил, чтобы твоя мать, повинуясь вполне объяснимому чувству, окрестила тебя именем твоего брата, бедного Микеля, который прожил так недолго, Микеля Женсаны Недолговечного, умершего от менингита. И я иногда думаю, как же стены нашего дома способны выдержать столько смертей и столько боли, испытав так мало радости, потому что у меня такое впечатление, что счастья, настоящего счастья, дом Женсана видел немного. И тебе было предназначено стать одиноким ребенком в доме, слишком огромном, чтобы в нем звучало так мало детских криков. Но нам повезло с Нурией и Рамоном… Поскольку семья твоей матери из Барселоны, они очень любили приезжать к нам в Фейшес, который казался им совершенными джунглями. И брат твоей матери присылал к нам детей на все лето, и их крики были благословением небес для этого дома, для твоих родителей, для бабушки и деда, для Ремей и Анжелеты и для меня, потому что в эти мгновения казалось, что мы – нормальная семья. Несмотря на предательство деда Тона. Несмотря на то, что мы с ним старались не встречаться в коридорах и не смотрели друг на друга за столом. Несмотря на то, что мама Амелия страдала от такого накала ненависти между мужем и пасынком. И я чувствовал себя более Безземельным, чем когда-либо, потому что мне были известны все семейные секреты и я знал, что я – единственный законный представитель рода Женсана. Да-да, не смейся: я знаю, что это имеет ровно такое значение, какое мы сами ему придаем. Но для меня это становилось все важнее с того момента, когда твой дед Тон отодвинул меня в сторону и ни в чем на меня не рассчитывал, из-за того что я гомик и занимаюсь латынью, а не хлопчатобумажным производством. Именно чувство мести время от времени душило меня и заставляло совершать неверные шаги, как, например, тогда, когда я решил проиграть наш дом в покер. Я знаю, что тебе этого никогда не понять, тебе, которому я всегда рассказывал о своей любви к дому. Но человек иногда, чтобы чувствовать себя чистым, чтобы оправдаться, идет против того, что любит больше всего, как будто очистительный катарсис – прелюдия счастья. Или как будто удовольствие и счастье не для нас. Скорее всего, это все-таки происходит из-за своеобразного мазохизма, которым до мозга костей пропитал нас католицизм. Конечно, ты мог бы мне сказать: «А как же грех?» Но ты должен подумать, наследник мой, что отец Висенс со своим вечным проклятием навсегда отнял у меня чувство греха в католическом понимании этого слова. И я продолжал ходить к мессе и делать все то, что полагается, если ты к тому же еще и президент Общества любителей изящных искусств, каковым я и являлся в сорок седьмом году. Но у меня не было чувства греха, которого требует от нас Церковь, потому что иначе я сошел бы с ума. Один мой любовник из Валенсии, с которым я связался на несколько очень странных недель, говорил: «Что святому грешно, Господу смешно». Господу было, скорее всего, действительно смешно, но отец Висенс смотрел на это с кислой миной. Поэтому я научился делить свою совесть на герметичные отсеки. Чтобы выжить. Я не прошу у тебя оправдания и не прошу, чтобы ты понял все то, что я сделал в жизни. Я прошу у тебя только того, чтобы ты меня выслушал. А еще, когда ты закончишь читать эту тетрадку, сделай над собой небольшое усилие и постарайся не возненавидеть меня. Подумай, что обо всем этом я не мог рассказать никогда и никому.

6

– Будьте добры, Марию Терезу Планелью.

– Кто ее спрашивает?

Приехали. Кто ее спрашивает; кто хочет сунуть нос в ее жизнь; кто настолько туп, что не понимает, что если в трубке мужской голос, который интересуется, кто ее спрашивает, значит ты влип, приятель.

– Микель Женсана.

– …..

– Нет-нет, мы незнакомы.

– Простите, она не может сейчас подойти к телефону. Может быть, ей что-нибудь передать?

Разумеется, Мужской Голос! Ты не мог бы сказать ей, что я только что понял, что должен положить конец своим терзаниям, которые начались уже пару месяцев назад, с тех пор как я ее впервые увидел и услышал. Скажи ей, будь любезен, что я настолько влюблен, что не смог устоять; и ты не думай, Голос: намерения у меня серьезные. Мне скоро исполнится тридцать шесть лет, и, ты же понимаешь, в этом возрасте некоторые вещи уже не игрушки. И единственное, чего я добиваюсь, – это побыть с этой женщиной наедине, чтобы ей это объяснить. Вне всякого сомнения, она меня поймет и, вне всякого сомнения, не ответит мне взаимностью.

– Конечно… Мне бы хотелось взять у нее интервью.

– Ага… – Осторожность и интерес со стороны Голоса. – Какого формата?

– Для «Журнала».

– Простите?

– Для журнала «Журнал».

– Я не совсем понял – какое вы сказали название?

Это, разумеется, не мое дело, но я всегда думал, что назвать журнал «Журналом» мог только идиот. Я даже сказал об этом Дурану, когда он принимал меня на работу, но он только посмотрел на меня, как будто хотел сказать: «Этот кретин думает, что если они с Болосом друзья, то ему позволено меня раздражать, сколько он пожелает». А потом он забыл обо мне и сосредоточился на своей работе. Так что я продолжал работать, как и все остальные сотрудники, в журнале «Журнал». Сначала корректором, а по прошествии нескольких месяцев – редактором. Я сидел за одним с Лали столом у окна, выходившего во внутренний дворик, из которого до меня долетали запахи дюжины разнообразных обедов и постоянный кашель пожилого человека, который, казалось мне, был прикован к постели в комнате, похожей на мою.

– «Журнал». Это название журнала о культуре: искусство, кино, музыка, литература и все такое прочее.

– Ах да, «Журнал». Да, да! «Журнал».

А я-то тебе что говорил, Мужской Голос, елки-палки!

– Да, да, конечно.

– С коричневатой обложкой, правда?

– С темно-красной.

– Да, точно. И вы сказали, интервью?

Ну дает мужик. Ревнивец, видимо, из ревнивцев. И каменной стеной преграждает путь к Терезе Планелье.

– Да. Для новой рубрики, которая называется «Вглубь», понимаете? И мы хотели бы, чтобы там появлялись такие имена, как Моравиа, Стайнер, Магрис, Кларет, Бассани, Виктория делз Анжелс, Рихтер… И многие другие. – Как мне удалось столько всего насочинять, я и сам не знаю. – Конечно, пока еще все это только в проекте, но редакция была бы очень заинтересована первой проинтервьюировать Терезу Планелью.

Без сомнения, список знаменитостей, пришедший мне в голову, запал собеседнику в душу, потому что он сказал слегка изменившимся голосом:

– А кто такой Стайнер?

Я объяснил ему в двух словах, потому что не хотел, чтобы он на этом зацикливался. Потом сделал нечеловеческое усилие, чтобы вернуть его к интересовавшей меня теме, и еще раз повторил весь список собратьев Планельи по рубрике. Голос опять заинтересовался:

– Вы не могли бы еще раз представиться?

Микель Женсана Второй, Импровизатор и Обманщик, Сотрудник «Журнала», чудесным образом превратившийся в Интервьюера Несуществующей Рубрики. К Вашим услугам.

– Дуран, у меня есть идея.

– Ну-ну.

– Дуран, надо взять интервью у Планельи.

– Мы интервью уже не занимаемся… У кого, говоришь?

– У Терезы Планельи. – Микель сообщил это таким тоном, что было ясно, что тот, кто не знает, кто такая эта самая Планелья, может собирать пожитки и отправляться домой.

– Connais pas.

– Дуран, ну как же, скрипачка! Она как раз сейчас в Варшаве с Кубеликом играет концерт Сен-Санса. Третий концерт.

Дуран посмотрел на него сперва раздраженно, ведь Микель отвлекал его от того, чем он в тот момент занимался, а потом с некоторым интересом.

– А ты, выходит, кое-что понимаешь в музыке.

– Да что ты, так, то да се.

– Но ведь понимаешь?

Я не Шуберт и не Перлман. Несчастный дилетант с абонементом во Дворец музыки, который ходит концертов на тридцать в год и предпочитает камерную музыку. Ты знаешь, Дуран, что для меня камерная музыка – суть всех вещей? Струнный квартет, фортепианное трио, квинтет. Они для музыки – как поэзия для литературы: суть, предшествующая содержанию, основа, ядро.

– Кое-что, по верхам.

– Тогда, может быть, займешься переводом… Ты английский знаешь?

– Oui.

– Некоторых статей, где…

– Ну, Дуран, ведь я-то тебе о том, чтоб добавить новую рубрику: интервью с персонажем огромной культурной значимости. По одному на каждый номер. Но только избранные.

– Избранные? Кто, например?

– Моравиа, Стайнер, Магрис, Кларет, Бассани, Виктория делз Анжелс, Рихтер…

– А кто такой Стайнер?

– Тебе идея понравилась? Мы могли бы назвать его «Вглубь».

– У нас на все это никакого бюджета не хватит.

– Планелья согласилась бы на интервью. – (Ошибка. Недостаточное знание психологии со стороны Микеля.)

– Да что ты говоришь. Значит, ты все уже сам рассчитал и явился ко мне со всем готовеньким. Да, Женсана?

– Да ладно тебе, завелся опять, Дуран! – (А теперь-то что мне ему сказать?) – Я ведь не могу представить тебе проект, состоящий из одних благих намерений. Поэтому принес тебе интервью, на которое ты можешь рассчитывать. И которое ничего тебе не будет стоить, потому что она живет здесь.

– А потом Моравиа, Бассани и компания.

– Можно сделать и больше и меньше. Но это могло бы придать нам престижа.

– Неплохая идея. И начать с Планельи тоже можно было бы… И кто, по-твоему, мог бы заведовать этой новой рубрикой?

Ну и сволочь все-таки этот Дуран. Однако это замечание означало, что к предложению он отнесся серьезно. Микель бросился защищать свою идею зубами и когтями еще и потому, что у него все в желудке переворачивалось от мысли, что редакция может отправить кого-нибудь другого брать интервью у Планельи.

– Я идеальный кандидат.

– Нет. Ты займешься музыкой.

– Планелья – тоже музыка. Она скрипачка. Ты в курсе? Скрипка, Паганини, нотный стан, до, ре, ми…

Микель в конце концов доигрался.

– Займешься музыкой. Это мое окончательное решение.

– Я могу справиться и с тем и с другим.

– Ты?

– За те же деньги.

– По рукам.

Микель так и знал, что в глубине души Дуран – редкостная сволочь. Но он вышел из кабинета главного редактора со славным заданием разработать новую рубрику, посвященную интервью, которая ни в коем случае не будет называться «Вглубь», потому что это совершенно не оригинально. И его насущная необходимость найти возможность поговорить с Планельей уже начала дорого ему обходиться, потому что он только что удвоил себе объем работы ровно за те же деньги.

У нее были глаза цвета розмаринового меда, а волосы прямые, жесткие и черные. Белые зубы правильной формы отвлекали внимание от слишком тонких, но очень выразительных губ.

– Я возьму чая. А вы?

И двигалась она очень грациозно, так грациозно, как будто жизнь была продолжением сцены или даже, скорее, скрипки. Почти незаметные морщинки в уголках губ придавали ее лицу зрелости. Микель на несколько секунд замешкался, прежде чем сказать, что тоже закажет чая, как и она; с молоком, как и она. С ней на всю жизнь, и все для нее. Сопровождавший ее зануда ничего не заказал; он взглянул на часы и щелкнул пальцами:

– Какой у тебя план?

Микель покосился на зануду, который недовольно взял мои священные бумаги и очень поверхностно проглядел их. Тупица, грубиян. Он положил их на место, и Микелю показалось, что они переглянулись, причем взгляд зануды говорил Терезе, что интервью многообещающее, а Тереза ему отвечала: «Понятно, я постараюсь ответить как следует». Боже мой, эти двое понимали друг друга с полуслова. Зануда встал и быстро поцеловал ее в губы, да, поцеловал Терезу в губы и вяло махнул мне рукой в знак прощания. Когда он повернул за угол, казалось, что он думает уже исключительно о своем. А передо мной была Тереза Планелья и наше будущее.

– Он что, все контролирует? – спросил я, глядя в ту сторону, куда ушел зануда.

Это было ужасное начало, непростительное, кошмарное. И Микелю изо всех сил захотелось перемотать пленку и начать все сначала.

– Это вопрос для интервью?

Получай оплеуху. Морщинки у губ напряглись в ожидании, и я почувствовал себя жалким, ничтожным. И не знал, что с этим поделать. Официант с двумя чашками чая, явившийся мне спасением, позволил скрыть смущение, сосредоточиться на первой части разговора и сформулировать вопрос, на который Тереза уже могла дать достойный ответ.

– Не знаю. Музыка никогда не казалась мне бегством от реальности.

– А что же такое музыка, по-твоему?

– Сама жизнь.

Сама жизнь. Как же я ей завидовал. Я не был таким человеком, как Тереза, способным сообщить любому олуху, что музыка – это сама жизнь. У Терезы Планельи большой репертуар из произведений композиторов-романтиков: она упомянула Бетховена, Мендельсона и Чайковского как главные вехи на пути солиста; попросила не забывать о концерте Шумана, пожалела о том, что Шуберт не создал скрипичных концертов, странным образом ни словом не обмолвилась о пяти концертах Моцарта и с любовью рассказала о концерте Баха для двух скрипок. Она исполняла его вместе с Марко Фиори в Торроэлье и в Барселоне, и мне показалось, что ей больше запомнился этот тип Фиори, чем музыка Баха в ре миноре. А потом она закурила тоненькую сигарету, и я жизнь бы отдал за то, чтобы стать фильтром «Кэмела», оказавшимся в непосредственном соседстве с ее губами. И она рассказала мне о Венявском, об Анри Вьетане, Сен-Сансе, Максе Брухе, Элгаре и Сибелиусе.

– У тебя очень широкий репертуар.

– Я постоянно разучиваю что-нибудь новое. Сейчас моя жизнь – Второй концерт Бартока для скрипки с оркестром и Мартину. И мне бы хотелось как следует познакомиться с творчеством Альбана Берга. Я играю в трио, потому что мне очень близка камерная музыка.

– Как я тебе завидую!

– Основное преимущество музыки в том, что ей нет конца. Как и искусству.

Она рассказала мне, что расширяет репертуар вне зависимости от заказчиков и что Арманд добился того, чтобы…

– Арманд?

– Да, конечно… – И она указала в ту сторону, куда исчез зануда с усами, как будто всем и так было известно, что Арманд – это и есть Арманд.

Любовник? Агент? Муж? Назовем его для начала занудой. Он добился того, чтобы она смогла исполнить концерт Сен-Санса в сопровождении Даниэля Баренбойма и Парижского симфонического оркестра. Возможно, появится запись.

– Но ведь это же замечательно, правда? – обрадовался Микель.

– Конечно. Замечательно, что существует такая музыка.

– Как же я тебе завидую!

– Ты уже во второй раз мне это говоришь.

– Значит, это правда. – Я сделал глоток, чтобы скрыть смущение. Я умирал от желания стрельнуть у нее сигаретку, но не решался просить милостыню. Уверен, что глаза у меня сияли от восторга. – А камерная музыка? Ты играешь только в трио?

Полчаса я парил в небесах. Я уже не следовал заготовленному списку вопросов. Плыл по течению вслед за Терезой и понимал, что это – лучший и самый естественный способ брать интервью. И кое-что помечал, потому что не был уверен, что по аудиозаписи будет понятно то, что она действительно хотела выразить в рассказе об Оливье Мессиане.

– Мне очень понравилось, как вы исполняли трио Шостаковича в «Доме Элизальде».

– Ты там был?

В первом ряду, а она даже и не заметила! Я влюбился с первого взгляда, а она меня даже не запомнила… А Микель уже себе невесть чего напридумывал, вообразив, что она играла для него одного.

– Я ведь готовился к интервью. – Это прозвучало как оправдание, но Терезе понравилось. Она даже призналась, что у нее давным-давно не брали интервью с таким вниманием. И сердце Микеля Тахикардика подпрыгнуло в груди.

«Сколько тебе лет? Арманд – твой любовник? Ты спишь с братьями Молинер? Я нравлюсь тебе хоть чуть-чуть? Ты думаешь обо мне? Ты счастлива?..»

– А ты часто выступаешь за границей?

– У меня напряженный график концертов, то есть да, часто. Мне не хотелось бы перестать давать концерты и работать только в студии, как Гленн Гульд; я люблю живую музыку. Я скорее настороженно отношусь к звукозаписи, примерно так же, как и Серджу Челибидаке. Нет, наверное, все же не до такой степени.

Она произнесла это очень торжественно и смущенно улыбнулась, чтобы ей простили, что она говорит о двух великих музыкантах так, как будто приравнивает себя к ним.

– Тебе еще есть чему учиться?

– Конечно! Музыке можно учиться вечно. И мастерству игры на скрипке тоже. К тому же пока еще многие, очень многие играют гораздо лучше меня…

– Тебе бы хотелось стать number one?

Вторая ошибка в интервью. На несколько мгновений показалось, что он говорит о Женской теннисной ассоциации с Граф и Навратиловой, и Планелье это не понравилось. Пытаясь исправить положение, Микель пал еще ниже.

– Можно я возьму сигаретку?

Грациозным жестом она разрешила ему закурить. Тереза достала старинную зажигалку, на бензине. Он с любопытством взглянул на нее краем глаза.

– Подарок Айзека Стерна.

– Ничего себе! – И я поглядел на зажигалку с молчаливым восхищением, перед тем как снова подвинуть ее поближе к Терезе.

«У тебя есть дети? Была ли ты когда-нибудь замужем? Жила с кем-нибудь? Арманд и вправду контролирует всю твою жизнь до такой степени, как кажется? Ты видишь, что я безнадежно в тебя влюблен?»

– После стольких лет занятий музыкой тебе никогда не хотелось заняться композицией?

Планелья взглянула на него глазами цвета розмаринового меда. Похоже, что до этого ни один из вопросов так глубоко ее не затронул. Говоря другими словами, до этого момента ничего необыкновенного в интервью не происходило.

– Ты когда-нибудь чувствовал… что ни на что не годен? – Планелья повела контратаку и впервые обратила на меня внимание.

Я постарался не потерять дарованную мне возможность:

– Да. Очень во многом. Конечно. Мне бы хотелось быть таким музыкантом, как ты, сочинять стихи, как ангелы, и рисовать, как боги. Но единственное, на что я пока что гожусь, так это на то, чтобы задавать вопросы человеку, который не имеет права чувствовать, что ни на что не годен, поскольку ему дано все.

– Это неправда.

«Тебе грустно? Ты хочешь, чтобы я?.. Арманд тебя не удовлетворяет?»

– Такой музыкант, как ты, не может не быть счастлив.

– Просто у публики сложилось неправильное впечатление о творческих людях.

– Каждый исполнитель – человек творческий? – вырвалось у него, хотя это и уводило разговор от личных тем, к которым они совсем было подошли.

– Конечно. И каждый слушатель тоже.

– Значит, я тоже творческий человек.

– Конечно. Когда ты слушаешь музыку, ты замыкаешь круг, начатый мыслями композитора.

– Спасибо. Но счастья в этом нет.

– Потому что счастье не зависит от…

Скорее всего, именно в то мгновение Тереза Планелья и поняла, что попалась в ловушку. Она так поспешно замолчала, что ей самой стало неловко. Она взглянула на Микеля, можно сказать, с уважением. В течение какого-то времени она просто пила чай и прикуривала от зажигалки Айзека Стерна. Микель пришел ей на помощь:

– Как вы с ним познакомились?

– Я год училась у него в Джульярдской школе.

– Ну и как?

– Очень… очень… человечный человек. – Удивительным образом Тереза, казалось, забыла о диктофоне, об интервью, обо мне и о чае и разрушила окружавшие ее защитные барьеры. – Очень трудно судить о людях со стороны. Но я бы сказала, что Айзек Стерн – хороший человек. Он мой учитель. Он научил меня жить.

– Что ты имеешь в виду? – (Любовная интрижка между стариком-профессором и юной ученицей? – Tu quoque, Stern?)

Вместо того чтобы рассердиться и сказать мне: «Послушайте, господин хороший, у вас нет никакого права спрашивать у меня такие вещи, потому что все это очень личное», Тереза Планелья, известная во всем мире и уважаемая великими мастерами скрипачка, женщина необычайной красоты, застыла на секунду с открытым ртом.

– Он научил меня, что самое важное для музыканта – не музыка.

– …

– Не смотри на меня так. Я этого не поняла, пока не подошел к концу учебный год. – И тихим голосом добавила нечто настолько личное, что мне показалось по ее голосу, что она нечасто об этом говорит. – Я его любимая ученица. Даже сейчас, когда прошло шесть или семь лет с момента окончания курса. На Рождество мы встретились во Франкфурте. Он пришел меня послушать, и у меня дрожал смычок. И когда я доиграла, он сказал мне, что… – Тут Планелья очнулась. – Послушай, все это не имеет никакого отношения к интервью. Не публикуй это.

– Давай я лучше сам решу. – И чтобы избежать неловкости, спросил: – Можно ли достичь идеала, когда ты так молода?

– Я далеко не идеальна и не так уж молода.

Но она не сказала, сколько ей лет.

Интервью продолжалось больше часа. Микелю было ясно, что Терезе Планелье нужно выговориться, и в какие-то моменты он чувствовал себя психоаналитиком. Но вне всякого сомнения, несмотря на совершенные им ошибки, нельзя было сказать, что интервью Планелье не нравилось. По истечении часа, глядя в ее глаза цвета меда, он решился задать тот вопрос, который вертелся у него на языке с самого начала разговора и который он, из стеснения, постоянно откладывал на потом:

– Ты счастлива?

Тереза Планелья пристально посмотрела на него, промокнула губы бумажной салфеткой и выключила диктофон. Выключая его, она тихонько погладила рукой руку Микеля Женсаны.

Назад: Действие второе. Памяти ангела

Дальше: 7