Чудо «Полумесяца»

«Полумесяц» считался местом в известной степени романтичным, достойным своего названия. И то, что там произошло, было тоже по-своему романтично.

В архитектуре «Полумесяца» нашли выражение те элементы неподдельной чувствительности, которые в более старых городах восточного берега Америки прекрасно уживаются с меркантилизмом. Первоначально «Полумесяц» представлял собой дугообразное здание классической архитектуры, действительно переносившей в атмосферу восемнадцатого столетия, в которой жили люди, подобные Вашингтону и Джефферсону. Путешественники, которых спрашивали, нравится ли им наш город, должны были с особенной осторожностью отзываться о «Полумесяце». Первоначальная гармония давно была нарушена, но это лишь придало ему больше своеобразия. В конце одного рога последние окна выходили на огороженный кусок земли, который можно было принять за уголок частного парка; деревья и изгороди были чинно подстрижены, как в садах эпохи королевы Анны. А тут же, за углом, другие окна, окна тех же комнат, или, вернее, тех же квартир, выходили на голую, отнюдь не живописную стену огромного склада товаров.

Помещавшиеся на этой стороне «Полумесяца» квартиры были все переделаны по шаблону американского отеля, и забрались они так высоко (не перещеголяв, однако, склада), что в Лондоне такое здание, наверное, окрестили бы небоскребом.

Зато колоннада, шедшая вдоль всего фасада со стороны улицы, имела благородный и величественный вид, и казалось, что меж посеревшими от времени и выветрившимися от непогоды колоннами все еще бродят духи отцов Республики.

Внутри же комнаты производили впечатление с иголочки новых, очень опрятных, обставленных по последнему слову в этой области. Особенно комнаты, расположенные в северном конце, в промежутке между нарядным садиком и голой стеной склада. Тут шел ряд маленьких квартирок, состоявших из спальни, гостиной и ванной; и все квартирки походили одна на другую, как ячейки сотов в улье. В одной из таких ячеек сидел однажды за своим письменным столом знаменитый Уоррен Уинд и, разбирая письма, с необычайной быстротой и точностью отдавал приказания. Его можно было сравнить, скорее всего, с крошечным ураганом.

Уоррен Уинд был человеком очень небольшого роста, с длинными седыми волосами и козлиной бородкой; хрупкий на вид, но в работе – огонь.

Удивительные у него были глаза – ярче звезд и сильнее магнита; никто, однажды увидев эти глаза, не мог забыть их. И работа его в качестве реформатора, который поддерживал множество хороших начинаний, доказывала, что от его глаз ничто не укрывалось. Ходило множество историй и легенд насчет той сверхъестественной быстроты, с которой он выносил вполне здравые суждения и делал заключения, в частности – заключения о людях и их характере. Утверждали, будто свою жену, которая затем так долго работала вместе с ним, отдаваясь делам милосердия, он выбрал из целого отряда женщин в форменных платьях – из отряда не то женской полиции, не то «Руководителей девушек», который прошел мимо него на каком-то торжестве. Много шума наделала и другая история: к нему явились просить о помощи трое бродяг, одинаково грязных и опустившихся. Ни минуты не колеблясь, он одного из них отправил в специальную лечебницу для нервных больных, другого поместил в убежище для алкоголиков, а третьего взял к себе в лакеи, назначив ему прекрасное жалованье; и этот третий вот уже много лет с успехом выполнял свои обязанности.

Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты о его метких словечках и репликах при встрече с Рузвельтом, с Генри Фордом, с миссис Асквит и прочими особами, с которыми всякий американец, играющий видную роль в общественной жизни, должен обязательно иметь историческую беседу, пусть даже только на страницах газет. Конечно, трудно было предположить, что эти особы могли смутить его. Во всяком случае, в данный момент он преспокойно продолжал разбирать кипу бумаг, хотя персона, сидевшая напротив него, почти не уступала этим особам по своей значимости.

Сайлас Т. Вандам, миллионер и нефтяной магнат, был сухоньким человеком с длинным желтым лицом и черными, как вороново крыло, волосами. Сейчас краски были не особенно заметны, но общий облик казался зловещим, потому что лицо Вандама находилось в тени, и только контуры обрисовывались на фоне окна; на нем было наглухо застегнутое элегантное пальто, отделанное каракулем. Зато на Уоррена Уинда свет падал прямо из окна, выходившего в садик, так как он сидел лицом к этому окну. Он казался озабоченным, но отнюдь не беседой с миллионером. Лакей Уинда, крупный, сильный мужчина с прилизанными светлыми волосами, стоял за стулом хозяина, держа в руках пачку писем. А личный секретарь, рыжеволосый юноша с резкими чертами лица, уже взялся за ручку двери, как бы предугадывая желание своего начальника. Комната производила впечатление не только опрятной, но даже строгой и почти пустой. Недаром Уинд, со свойственной ему во всем обстоятельностью, снял такую же квартиру на верхнем этаже и превратил ее в склад, где хранились все его бумаги и вещи.

– Передайте это наверх, Уилсон, – обратился Уинд к слуге, державшему письма, – а мне принесите памфлет насчет миннеаполисских ночных клубов. Вы найдете его в связке под литерой «g». Он мне понадобится через полчаса, а до тех пор не беспокойте меня. Итак, мистер Вандам, предложение ваше как будто заманчиво. Но я не могу дать вам окончательный ответ, пока не ознакомлюсь с отчетом. Я получу его завтра и тотчас протелефонирую вам. Сожалею, что не могу сразу сказать вам ничего более определенного.

Мистер Вандам, видимо, понял, что ему ничего больше не остается, как удалиться. И, судя по выражению, промелькнувшему на его худом, угрюмом лице, вполне оценил иронию положения.

– Мне надо уйти, очевидно, – сказал он.

– С вашей стороны было очень любезно зайти ко мне, мистер Вандам, – учтиво ответил Уинд. – Разрешите мне не провожать вас – я должен безотлагательно покончить с кое-какими делами. Феннер, – повернулся он к своему секретарю, – проводите мистера Вандама до его машины и раньше чем через полчаса не возвращайтесь сюда. Мне нужно поработать.

Трое мужчин вышли вместе в коридор и закрыли за собой дверь. Высокий слуга Уилсон повернул в одну сторону, а двое других – в противоположную, к лифту: контора Уинда помещалась на четвертом этаже. Не успели они отойти от закрытой двери, как в конце коридора показалась внушительная фигура. Очень высокий и широкоплечий человек, казавшийся еще крупнее потому, что он был весь в белом или в светло-сером и в широкополой белой панаме, из-под которой выбивалась копна тоже совсем светлых волос. Обрамленное ими лицо было на редкость красиво и выразительно, лицо римского императора, но вместе с тем в его улыбающихся глазах и в блаженной улыбке сквозило что-то детское.

– Мистер Уоррен Уинд у себя? – добродушно осведомился он.

– Мистер Уоррен Уинд занят, – сказал Феннер. – Он просил не тревожить его ни в коем случае. Я его секретарь и могу передать ему то, что вам будет угодно сказать мне.

– Мистер Уоррен Уинд занят, очевидно, даже для папы или коронованных особ, – с кислой улыбкой подтвердил мистер Вандам, нефтяной магнат. – Мистер Уинд – человек очень разборчивый: я пришел, чтобы передать ему на известных условиях – пустячок – тысяч двадцать долларов, а он предложил мне прийти в другой раз, будто я мальчишка на побегушках.

– Хорошо быть мальчишкой, – отозвался незнакомец. – Еще лучше иметь вообще призвание в жизни. Я пришел к вам с далекого Запада, где создается подлинная Америка, пока все вы тут спите. Я должен передать Уоррену Уинду призыв оттуда, и он не может не выслушать меня. Вы только скажите ему, что Арт Эльбойн из Оклахомы приехал, чтобы обратить его.

– Говорю же вам, что к нему пока нельзя, – резко ответил секретарь. – Он распорядился, чтобы его не беспокоили в течение получаса.

– Все вы здесь, на востоке, ужасно не любите, когда вас беспокоят, – заявил неугомонный мистер Эльбойн. – Однако, по моим расчетам, на западе поднимается шквал, который-таки побеспокоит вас. Вот он тут вычисляет, сколько требуется денег для поддержки той или другой старой затхлой религии. А я говорю вам, что всякий проект, не считающийся с великим духовным движением, которое начинается в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего.

– О, знаю я эти религии будущего, – презрительно уронил миллионер, – всех их частым гребнем прошел; все шелудивые, как дворовые собаки. Была, например, такая женщина – София. Мошенница! Ко всем столам и тамбуринам были проведены веревочки. Потом – кружок «Невидимой жизни». Они уверяли, будто могут по желанию становиться невидимыми, и в самом деле исчезли, а с ними и сто тысяч моих кровных долларов. Знавал я Юпитера Иисуса из Денвера; неделями присматривался к нему – оказался обыкновенным жуликом. И патагонский пророк – тоже. Готов об заклад биться, что он в Патагонию и сбежал. Нет, довольно с меня всего этого. Теперь я верю лишь тому, что вижу собственными глазами. Это, кажется, называется атеизмом.

– Вы меня не совсем поняли, – с готовностью взял слово человек из Оклахомы. – Я и сам атеист не меньше вашего. Никаких сверхъестественных штук и суеверий! Одна точная наука – вот основа нашего движения. А единственная подлинная наука – здоровье; и самое главное – правильное дыхание. Наполните свои легкие чистым воздухом прерий, и тогда вы сможете смести в море все ваши обветшалые восточные города, самых великих людей смести, как пушинки чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя дома. Вот в чем заключается наше движение: мы дышим. Не молимся, а дышим.

– О, не сомневаюсь! – устало протянул секретарь.

На его умном, живом лице появилось выражение скуки. Но оба монолога он выслушал с удивительным терпением и учтивостью (что совершенно противоречило легендам о дерзком и нетерпеливом отношении, которое встречают подобные монологи в Америке).

– Ничего сверхъестественного, – продолжал Эльбойн. – За всем якобы сверхъестественным скрывается какое-нибудь великое, но вполне естественное явление. Что требовали иудеи от своего бога? Чтобы он вдохнул жизнь в человека! В Оклахоме мы сами дышим. А вы знаете, каково первоначальное значение слова spirit – дух? В Греции так называли дыхательные упражнения. Да, жизнь, прогресс, будущее, все – дыхание.

– Можно с таким же основанием сказать, что это – ветер, – заметил Вандам. – Но я рад и тому, что вы покончили со всеми этими божественными штуками.

На живом лице секретаря, довольно бледном по контрасту с рыжими волосами, мелькнуло странное выражение, в котором чувствовалась затаенная горечь.

– А я не рад! – сказал он. – Вас как будто тешит то, что вы атеист; другими словами, вы верите в то, во что вам хочется верить. А вот я бог знает что отдал бы за то, чтобы был бог. А бога-то и нет! Такое уж мое счастье!

В это время все трое неожиданно отдали себе отчет, что их группа, все еще стоявшая в коридоре у дверей Уинда, неслышно и незаметно пополнилась еще одним человеком. Давно ли он стоял подле них, никто из споривших не сумел бы сказать, но вид у него был такой, словно он почтительно и даже робко дожидается, пока представится возможность сказать что-то крайне важное. Но собеседникам, людям с повышенной нервной восприимчивостью, показалось, будто четвертый вырос внезапно и бесшумно, как гриб. Да он и в самом деле походил на большой черный гриб, так как был низеньким, приземистым, в большой черной священнической шляпе; сходство было бы еще полнее, если бы грибам было свойственно таскать с собой зонтики, в особенности подержанные и бесформенные.

Феннер, секретарь, был удивлен больше других, так как узнал пришедшего. Но, когда тот повернул к нему круглое лицо под круглой шляпой и наивно справился о мистере Уоррене Уинде, он ответил еще короче обычного. Однако пришедший не смутился и продолжал стоять на своем.

– Мне в самом деле нужно видеть мистера Уинда, – повторял он. – Как ни странно, мне это необходимо. Мне надо поговорить с ним. Я должен убедиться, что он действительно тут.

– О, говорю вам, – сказал Феннер, которому все это начинало надоедать, – он тут, но видеть его нельзя. Что вы хотите сказать? Разумеется, он здесь. Мы оставили его в той комнате пять минут назад и с тех пор не отходили от дверей.

– Ну, так я хочу посмотреть, не случилось ли с ним чего-нибудь.

– А почему с ним должно было что-то случиться? – воскликнул секретарь, теряя терпение.

– У меня есть серьезные, если не сказать больше, основания сомневаться в том, что с ним все благополучно, – проговорил священник.

– О, небо! – воскликнул Вандам. – Долой суеверия!

– Мне, очевидно, придется объясниться, – серьезно заметил маленький патер. – Вы, вероятно, не разрешите мне и в щелочку заглянуть, пока я не расскажу вам все, от начала и до конца?

Он помолчал, как бы собираясь с мыслями, а затем продолжал, не обращая внимания на то, что вызывает общее удивление:

– Я проходил мимо колоннады, как вдруг увидел какого-то оборванца, который опрометью выскочил из-за угла, обогнув «Полумесяц». Он бежал мне навстречу, и, когда поравнялся со мной, я увидел знакомую костлявую фигуру и знакомое лицо. Сумасбродный ирландец, которому мне однажды удалось помочь. Имени его я вам не назову. Увидев меня, он отшатнулся, и крикнул: «Святые угодники, это патер Браун! Вы – единственный человек, при виде которого я мог бы сегодня испугаться!» Я понял: он хотел сказать, что учинил какое-то сумасбродство. Однако вид мой вряд ли особенно испугал его, потому что он тотчас стал рассказывать. Странная это была история! Он спросил меня, знаю ли я Уоррена Уинда, на что я ответил отрицательно, хотя мне было известно, что он живет где-то здесь, наверху. Он сказал: «Вот человек, который считает себя святым. Но, знай он, что я о нем рассказываю, он был бы готов повеситься». И он несколько раз истерически повторил: «Да, был бы готов повеситься». Я спросил его, не причинил ли он зла Уинду, и получил довольно неясный ответ: «Я взял пистолет и зарядил его не дробью и не картечью, а всего лишь проклятием». Насколько я понял, он только пробежал по переулку, отделяющему это здание от большого товарного склада, пробежал, держа в руке старый пистолет с холостым зарядом, и выстрелил в стену, будто это могло разрушить здание. «Но при этом, – говорил он, – я проклинал его великим проклятием, чтобы Господь схватил его за волосы, а мстящие силы ада за пятки, чтобы он был разорван пополам подобно Иуде и мир забыл бы о нем». Неважно, конечно, что я ответил несчастному сумасшедшему. Он продолжил свой путь немного успокоенный, а я обошел здание кругом, чтобы посмотреть, нет ли чего-нибудь подозрительного. И что бы вы думали? В узком переулке у подножия стены действительно лежал старинного образца пистолет. Я достаточно знаком с этим видом оружия и сразу убедился, что он был заряжен только порохом. И на стене остались следы пороха и дыма, даже царапина от дула, но ни малейших следов пуль. И все же я решил подняться сюда, чтобы справиться об Уоррене Уинде и узнать, не случилось ли с ним чего-нибудь.

Феннер, секретарь, рассмеялся:

– Могу вас успокоить. Уверяю вас, он чувствует себя прекрасно. Всего несколько минут назад мы оставили его сидящим за письменным столом. Он был один в квартире, на высоте ста футов от улицы, и сидел таким образом, что никакая пуля не могла бы попасть в него, даже если бы ваш приятель стрелял не холостым зарядом. В квартиру нет другого входа, кроме двери, у которой мы и стояли все это время.

– И тем не менее, – серьезно сказал патер Браун, – я хотел бы взглянуть.

– Но это невозможно, – возразил секретарь. – Силы небесные, неужели вы придаете значение какому-то проклятию?!

– Вы забываете, – с легкой усмешкой сказал миллионер, – что благословения и проклятия неразрывно связаны с профессией досточтимого джентльмена. Но, сэр, против такой клятвы, вероятно, может помочь ваше благословение? Иначе – что в нем, если ему не осилить проклятия какого-то проходимца ирландца?

– Кто верит в эти вещи в наше время? – запротестовал человек из Оклахомы.

– Патер Браун во многое, конечно, верит, – продолжал Вандам. – Он верит, разумеется, в то, что отшельник переплыл реку на спине крокодила, неизвестно откуда, по его слову, явившегося и затем, по его же слову, испустившего дух. Патер Браун верит в то, что после смерти некоего святого тело его утроилось – в угоду трем приходам, которые оспаривали честь считаться его родиной. Патер Браун верит в то, что один святой вешал свой плащ на солнечный луч, а другой пользовался своим как плотом, на котором он переправился через Атлантический океан. Патер Браун верит, что у святого осла было шесть ног и что дом в Лоретто плыл по воздуху. Он верит, что сто каменных дев плачут и сетуют целые дни напролет. Что же ему стоит поверить в то, что человек мог скрыться через замочную скважину или исчезнуть из запертой комнаты? Я полагаю, он не особенно считается с законами природы.

– Мне, во всяком случае, приходится считаться с законами Уоррена Уинда, – устало проговорил секретарь. – А он не допускает, чтобы его беспокоили, когда он хочет побыть один! Вот и Уилсон подтвердит мои слова, – повернулся он к рослому слуге, который был послан за памфлетом и сейчас возвращался, видимо, с памфлетом, но невозмутимо миновал дверь. – Уилсон сядет теперь на скамейку в комнате привратника на этом этаже и будет вертеть большими пальцами, пока не понадобятся его услуги. До тех пор он в эту комнату не войдет. Не войду и я. Кажется, нам обоим пора знать, с какой стороны смазывается маслом наш хлеб. И об этом никакие святые и ангелы патера Брауна не заставят нас забыть.

– Что касается святых и ангелов… – начал патер Браун.

– …то это вздор, – подхватил Феннер. – Не желая никого оскорбить, должен все-таки сказать, что такие штуки хороши для монастырей и тому подобных обителей. Но через закрытую дверь американского отеля никакому духу не пробраться.

– Но человеку не трудно открыть дверь, пусть даже дверь американского отеля, – настаивал патер Браун. – И, мне кажется, проще всего было бы открыть ее.

– И лишиться места! – возразил секретарь. – Уоррен Уинд предпочитает, чтобы его секретари не были чересчур наивны, во всяком случае, не настолько наивны, чтобы верить в волшебную сказку, в которую, по-видимому, уверовали вы.

– Что ж, – серьезно ответил патер Браун, – это правда, я верю в такие вещи, которые вы, по всей видимости, на веру не принимаете. Но мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы объяснить, во что я верю, и привести доводы в доказательство моей правоты. А достаточно двух секунд, чтобы открыть эту дверь и доказать мне, что я ошибаюсь!

Эта фраза почему-то пленила более своенравный и беспокойный ум человека с Запада.

– Признаюсь, я охотно доказал бы вам, что вы ошибаетесь, – сказал Эльбойн, неожиданно шагнув вперед, – и докажу.

Он распахнул дверь и заглянул в кабинет. Прежде всего он увидел, что Уоррена Уинда нет на его месте у стола, затем – что его вообще нет в комнате.

Феннер в приливе энергии в свою очередь проник в комнату.

– Он у себя в спальне, – сказал он, – несомненно, и исчез в соседней комнате, а остальные остановились в первой, оглядываясь кругом.

Строгость и простоту обстановки, о которых уже упоминалось, они восприняли как вызов. Разумеется, в этой комнате не спряталась бы и мышь, не то что человек. Не было ни занавесей, ни шкафов. Даже письменным столом служил простой стол с неглубоким ящиком и наклонной доской. Желтые, с высокими спинками кресла выстроились вдоль стен.

Немного погодя из внутренней комнаты вышел секретарь. В глазах его было изумление, а губы как бы машинально произнесли:

– Он не выходил сюда?

Остальные даже не нашли нужным ответить на поставленный вопрос. Их разум столкнулся с чем-то вроде той голой стены товарного склада, которая маячила за окном и медленно, постепенно, по мере того как подползали сумерки, из белой становилась серой. Вандам подошел к подоконнику, о который опирался полчаса тому назад, и выглянул в раскрытое окно. На отвесно падавшей вниз стене дома не было ни трубы, ни пожарной лестницы, никакого выступа или карниза. Не было ничего подобного и на противоположной стене, которая поднималась вверх еще на несколько этажей. Ничего вообще по ту сторону улочки не было, кроме однообразной, скучной, выбеленной известкой стены.

Вандам посмотрел вниз, будто ожидал увидеть на камнях останки исчезнувшего филантропа-самоубийцы. Там чернел лишь небольшой предмет – быть может, пистолет, который видел патер Браун.

Между тем Феннер подошел к другому окну. Составляя часть той же неприступной и гладкой стены, окно это выходило не на боковую улочку, а в маленький парк. Там, в одном месте, группа деревьев мешала разглядеть, что делается на земле. Но эти деревья были очень невысокими по сравнению с огромным массивом, воздвигнутым руками человека.

Феннер и Вандам повернулись к комнате и переглянулись. Сумерки сгущались, и на полированных досках столов и конторок последние серебряные отблески дня подергивались пеплом. Словно раздраженный этим сумеречным освещением, Феннер повернул выключатель, и электрический свет озарил все детали сцены.

– Как вы только что заметили, – мрачно проговорил Вандам, – никакой выстрел, произведенный снизу, не мог причинить ему вреда. Кроме того, попади в него пуля, он все-таки не мог бы растаять, как мыльный пузырь.

Секретарь, еще сильнее побледневший, сердито взглянул на желчное лицо миллионера.

– Откуда у вас такие зловещие предположения? Пули, пузыри! Почему бы ему не быть в живых?

– В самом деле, почему? – ласково ответил Вандам. – Скажите мне, где он сейчас, и я объясню вам, как он туда попал.

После паузы секретарь хмуро пробормотал:

– Да, вероятно, вы правы. Мы наткнулись как раз на одно из тех явлений, о которых недавно говорили. Могло ли вам или мне прийти в голову, что в проклятии что-то есть? Но… естественным путем… что могло случиться с Уиндом здесь, в этой комнате, за закрытыми дверями?

Мистер Эльбойн из Оклахомы стоял в это время посреди комнаты, широко расставив ноги, и его круглые глазки и белый венчик волос, казалось, излучали удивление. Тут он вставил, рассеянно и с неуместной дерзостью:

– Вы его не очень-то любили, мистер Вандам, а?

Длинная желтая физиономия мистера Вандама еще больше вытянулась, но он улыбнулся и спокойно ответил:

– А вы, помнится, сказали, что шквал, надвигающийся с Запада, сметет с лица земли всех наших великих мужей, как пушинки чертополоха?

– Помню, я сказал, что сметет, – наивно подтвердил человек с Запада, – но, черт возьми, как он мог бы смести?..

Наступившее молчание было нарушено Феннером, который сказал с резкостью, близкой к запальчивости:

– Ясно одно: ничего не случилось. Ничего не могло случиться.

– О нет! – донесся из угла голос патера Брауна. – Случилось!

Все вздрогнули и оглянулись: правду сказать, они совсем забыли о незаметном человеке, который настоял на том, чтобы они открыли дверь. И теперь, вспомнив, сразу изменили свое отношение к нему. Всем им пришло в голову, что они с пренебрежением отстранили патера и обозвали его суеверным мечтателем только за то, что он намекал на возможность происшествия, с которым они теперь столкнулись.

– Громы и молнии! – крикнул неугомонный человек из Оклахомы. – Что если в этом была доля правды?

– Должен сознаться, – сказал Феннер, нахмурившись, – что предположения его преподобия были, по-видимому, несколько обоснованны. Не знаю, не скажет ли он нам еще чего-нибудь?

– Быть может, он скажет, что нам теперь делать, черт возьми? – сардонически воскликнул Вандам.

Маленький патер отнесся к создавшемуся положению с присущей ему кротостью и смирением.

– Сейчас не могу придумать ничего другого, – сказал он, – как предупредить управляющего домом, а затем поискать моего ирландца с пистолетом. Он исчез за тем углом «Полумесяца», который обращен к садику. В садике есть скамьи, и бродяги давно облюбовали его.

Немало времени отняли у них непосредственные обсуждения с главным штабом отеля, за которыми последовали переговоры с полицией. Уже темнело, когда они очутились под длинной закругленной колоннадой. «Полумесяц» казался таким же холодным и выщербленным, как луна, в честь которой он был назван, а настоящая луна поднималась светлым призраком из-за черных верхушек деревьев. Они увидели ее, когда обогнули дом и подошли к маленькому общественному садику. Покров ночи скрадывал то, что в нем было городского, искусственного, и у всех появилось ощущение, будто они внезапно унеслись за сотни миль от своих домов. Они шли некоторое время молча, как вдруг Эльбойн, в котором действительно было что-то от первобытного человека, не выдержал:

– Отказываюсь! – крикнул он. – Признаю себя поверженным! Никак не ожидал, что я дойду до этого! Но как же быть, если сталкиваешься с подобным лицом к лицу? Прошу у вас прощения, патер Браун. Теперь пусть при мне волшебные сказки не хулят! Вот вы, мистер Вандам, говорили, что вы атеист и верите лишь тому, что видите собственными глазами? Ну-с, так что вы видели? Или, вернее, чего вы не видели?

– Знаю, – кивнул Вандам с мрачным видом.

– О, виной тут отчасти луна и деревья, они действуют на нервы, – упрямо пробормотал Феннер. – Деревья при луне всегда производят странное впечатление… Взгляните вот сюда.

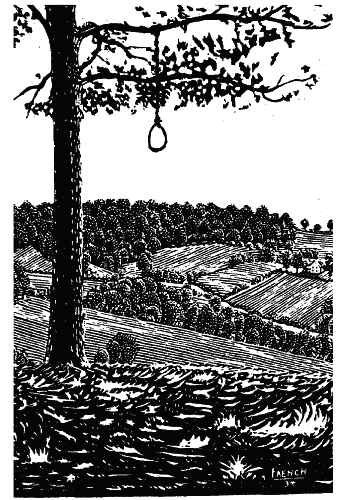

– Да, – сказал патер Браун, останавливаясь под одним деревом и стараясь разглядеть луну сквозь переплет ветвей, – тут с ветками что-то странное… – И, помолчав, добавил лишь: – Сначала я подумал, что ветви поломаны…

На этот раз в голосе его была нотка, от которой у слушателей холодок пробежал по спине. В самом деле, с дерева, выделявшегося черным силуэтом на освещенном луной небе, безжизненно свисало нечто вроде сухой ветки. Но это оказалась не сухая ветка. Как только они подошли ближе, Феннер отскочил в сторону, громко выругавшись. Потом бросился вперед и быстро снял петлю с шеи болтавшегося миниатюрного человечка с растрепанными космами седых волос. Прежде чем он опустил его тело на землю, он понял, что держит в руках труп.

Очень длинная веревка была закручена много-много раз вокруг ствола дерева, и сравнительно недлинный кусок шел от развилины дерева к телу. Большая садовая бочка откатилась, перевернутая, от дерева, как табурет, опрокинутый ногой самоубийцы.

– О боже! – вырвалось у Эльбойна – не то как мольба, не то как проклятие. – Помните, что сказал о нем ирландец: «Если бы он знал, он был бы готов повеситься»! Не так ли, патер Браун?

– Да, – ответил священник.

– Ну, – глухо проговорил Вандам, – мне никогда и не снилось, что я скажу нечто подобное, но разве не остается предположить, что… проклятие сделало свое дело?

Феннер стоял, закрыв лицо руками, и маленький патер мягко спросил, положив руку ему на плечо:

– Вы его очень любили?

Секретарь опустил руки. Лицо его было страшно при свете луны.

– Я ненавидел его всеми силами души, – ответил он. – И если его убило проклятие, то уж не мое ли?

Рука патера Брауна сжалась сильнее, и он сказал так серьезно, как не говорил, пожалуй, до сих пор:

– Нет, успокойтесь, вы тут ни при чем!

Полиции района доставили много хлопот четверо свидетелей, замешанных в этом деле. Все они оказались людьми известными и людьми, на которых, в обычном смысле слова, можно было положиться. А один из них – Сайлас Вандам из Нефтяного треста – представлял собой особу важную и облеченную властью. Первый же полицейский, рискнувший отнестись скептически к его версии, вызвал вспышку.

– Не говорите мне, чтобы я «держался фактов»! – крикнул миллионер. – Вас на свете еще не было, а я уже умел «держаться фактов»! Я вам факты и рассказываю. Только сумеете ли вы правильно записать их?

Упомянутый полицейский был молод и имел смутное представление о том, что с миллионером – политически важной величиной – нельзя обращаться как с рядовым гражданином. Ввиду этого он направил его и его спутников к своему начальнику, инспектору Коллинзу, седеющему мужчине, усвоившему себе свирепо-благожелательный тон: он, мол, настроен добродушно, но чепухи не потерпит.

– Так-так! – заявил Коллинз, глядя прищуренными глазами на трех стоящих перед ним мужчин. – Забавная, однако, получается история!

Патер Браун уже ушел по своим делам, но Сайлас Вандам даже приостановил на час гигантские обороты рынка, чтобы дать показания относительно необычайного происшествия, которому он был свидетелем. Секретарские обязанности Феннера, так сказать, окончились вместе с жизнью его патрона, а великого Арта Эльбойна, у которого ни в Нью-Йорке, ни в каком-либо другом месте не было никаких дел, кроме пропаганды «Дыхания жизни», ничто не отвлекало в данный момент от выполнения его гражданского долга свидетеля. Вот почему все трое выстроились в канцелярии инспектора, горя желанием поддержать друг друга.

– Должен прежде всего сказать вам, – весело заявил инспектор, – что со всякими чудесами ко мне лучше не приходить. Я – человек прагматичный, к тому же полицейский, а такие штуки – дело священников и пасторов. Этот ваш патер здорово всех вас настроил, но я оставлю в стороне его и его религию. Раз Уинд вышел из комнаты – значит, кто-то его выпустил. Раз Уинда нашли висевшим на дереве, значит, кто-то его повесил.

– Совершенно верно, – согласился Феннер, – но раз мы все свидетели, что никто не выпускал его из комнаты, то возникает вопрос – как же его могли повесить?

– На шее у него была петля – это факт, – продолжал свое инспектор. – А я, повторюсь, человек прагматичный и исхожу из фактов. Тут не может быть замешано чудо – значит, тут замешан человек.

Эльбойн отошел несколько вглубь комнаты, и его крупная фигура служила как бы естественным фоном для подвижных и худощавых фигур переднего плана. Он стоял, задумавшись, опустив голову. Но при последних словах инспектора поднял ее, тряхнул своей гривой и, будто очнувшись, удивленно оглянулся вокруг. Когда он подошел к своим спутникам, у них сложилось неясное впечатление, будто он стал еще более громоздким. Они слишком поспешили отнести его к разряду глупцов или скоморохов. Но он был отчасти прав, когда утверждал, что в нем есть такая сила дыхания и жизни, которая, как западный ветер, может в один прекрасный день смести все то, что полегче.

– Так вы, значит, человек прагматичный, мистер Коллинз? – сказал он вдруг голосом мягким и сонным. – Вы уже трижды упомянули об этом в нашей беседе, так что ошибиться трудно. Обстоятельство, интересное для биографа, готовящего ваше жизнеописание, с письмами, беседами, портретами в пятилетнем возрасте, дагеротипом вашей бабушки и видами родного города. Не сомневаюсь, что биограф не упустит этого факта, наряду с теми, что у вас был приплюснутый нос, с прыщом на конце, и что ожирение лишало вас подвижности. Но, раз вы прагматичный человек, попробуйте вернуть Уоррена Уинда к жизни или объяснить нам, как пройти сквозь запертую дверь. Но думается мне, что вы ошибаетесь, вы вовсе не прагматичный человек. Вы – шутка Небес. Вот вы что такое. Всевышнему вздумалось позабавиться, когда он занялся вами.

И Эльбойн поплыл к двери, прежде чем удивленный инспектор обрел дар речи.

– По-моему, вы совершенно правы, – поддержал его Феннер. – Если таковы прагматичные люди, то я предпочитаю попов.

Была сделана еще одна попытка подготовить официальную версию происшествия – уже после того, как власти окончательно установили, кто поддерживает первую версию и что может из этого выйти. Пресса уже подхватила известие, сделав из него сенсацию. Интервью с Вандамом о пережитом им необычайном приключении, статьи о патере Брауне и его мистической интуиции вскоре заставили лиц, призванных руководить общественным мнением, принять меры к тому, чтобы направить его в более здоровое русло. При следующем допросе к свидетелям подошли более тактично. Их поставили в известность, что профессор Вэр, занимающийся аномальными явлениями, особенно заинтересовался данным случаем. Профессор Вэр был весьма известным психологом, уделявшим много времени вопросам криминологии. Лишь впоследствии свидетели обнаружили, что он имеет связь с полицией.

Профессор оказался учтивым джентльменом с клиновидной бородкой, всегда в костюме какого-нибудь спокойного серого оттенка и в причудливом галстуке. Человек неискушенный мог бы принять его за художника-пейзажиста. Помимо учтивости, в нем обнаруживалось чистосердечие.

– Да, да, знаю, – говорил он с улыбкой. – Догадываюсь, что вы испытали. Полиция не очень-то блещет, когда речь идет о расследованиях, требующих психологического проникновения, а? Разумеется, старина Коллинз требовал «одних только фактов». Какая нелепость! В таких случаях нам необходимы не только факты. Гораздо важнее послушать о всяких фантазиях…

– По-вашему, – серьезно спросил Вандам, – то, что мы называем фактом, – фантазия?

– Отнюдь, – возразил профессор. – Я хочу сказать, что глупо со стороны полиции игнорировать в этом деле элемент психологический. Психологический элемент – важнее всего. Полицейские пока недостаточно хорошо это уяснили. Начать хотя бы с так называемого личного элемента. Вот, например, этот патер Браун. Я слышал о нем раньше, он один из самых необыкновенных людей нашего времени. Таким людям сопутствует особая атмосфера. И никто не сумел бы сказать, насколько она в данный момент влияет на нервы и чувства. Люди поддаются гипнозу, да, гипнозу; ведь явления гипнотизма, как и все прочие, бывают различного характера. Элемент гипноза присутствует в каждом, самом будничном разговоре. Совсем необязательно, чтобы это проделывал человек во фраке с эстрады общественного зала. Религия патера Брауна всегда умела учитывать психологию атмосферы и обращаться ко всем сторонам человека одновременно – даже к чувству обоняния. Ей известно, какое действие производит музыка на животных и людей, она…

– Да что вы! – запротестовал Феннер. – Не воображаете же вы, что он шел по коридору, таща на себе церковный орган?

– О, он располагает более совершенными способами, – рассмеялся профессор Вэр. – Он умеет в нескольких скупых жестах сконцентрировать сущность спиритуалистических звуков и образов, даже запахов. Он способен, в силу одного своего присутствия, настолько сосредоточить ваши мысли на сверхъестественном, что реальные факты могут как бы выпасть, пройти незамеченными. Вам, конечно, известно, что вопрос о способности человека наблюдать и замечать – вопрос очень сложный, и чем больше его изучают, тем запутаннее он становится. На двадцать человек не найдется, вероятно, и одного, который вообще умел бы видеть. Пожалуй, на сто не найдется одного, умеющего увидеть точно. И уж точно ни одного, кто сумел бы увидеть, запомнить и описать. Научными опытами установлено, что под влиянием внушения люди считали закрытой дверь, на самом деле открытую, или отпертой – закрытую. Расходились свидетельства нескольких человек насчет количества дверей и окон в стене, против которой они стояли. Они были жертвой оптической иллюзии среди белого дня. И достигалось это даже без гипнотического влияния личности. А здесь мы имеем дело с сильной и умеющей убеждать личностью, которая склонна была зафиксировать в вашем уме одну картину, один образ – образ дикого негодующего ирландца, потрясающего пистолетом и делающего ненужные выстрелы, на которые отвечает эхо громов небесных.

– Профессор! – воскликнул Феннер. – Я даже на смертном одре поклялся бы, что дверь не открывалась.

– Недавний опыт, – невозмутимо продолжал профессор, – показал, что в работе нашего сознания нет непрерывности, а лишь смена быстро меняющихся впечатлений, как в кино. Кто-нибудь или что-нибудь легко может, так сказать, проскользнуть между нами и экраном. Воспринимается лишь то, что приходится на момент, когда занавес опущен. По всей вероятности, на этой смене моментов слепоты и зрячести и построены все штуки заклинателей и фокусников. Так вот, этот священник и проповедник трансцендентального наполнил ваше воображение трансцендентальными представлениями – образом кельта, подобно некоему Титану, потрясающего башню своим проклятием. Надо полагать, он сопровождал это какими-нибудь незаметными, но эффективными жестами, направляя ваши мысли в сторону неизвестного разрушителя. А может быть, произошло еще что-нибудь или прошел еще кто-нибудь.

– Уилсон, лакей, прошел по коридору к комнате привратника, – проворчал Эльбойн, – но не думаю, что это нас особенно отвлекло.

– Трудно сказать, – возразил Вэр, – возможно, что отвлекло это или какое-нибудь движение патера, пока он рассказывал вам свою сказку. И вот, во время одного из таких провалов в вашем сознании, Уоррен Уинд выскользнул из дверей и пошел навстречу смерти. Это наиболее правдоподобное объяснение. Иллюстрация к последнему открытию: мысль представляет собой не одну непрерывную линию, а скорее – ряд точек.

– Очень плотный ряд, – слабо вставил Феннер.

– Не думаете же вы, в самом деле, – обернулся к нему Вэр, – что ваш патрон никак не мог выбраться из комнаты, что он был заперт в ней, как в ящике?

– Послушайте, профессор, – ответил Феннер. – Я охотнее поверю священнику, который верит в чудеса, чем утрачу доверие к человеку, который пользуется своим правом верить в факты. Священник говорит мне, что человек может воззвать к некоему богу, о котором мне ничего не известно, чтобы тот ответил за него во имя высшей справедливости, о которой я также понятия не имею. Но все-таки можно допустить, что мольбы бедняги ирландца и пистолетный выстрел были услышаны в каком-то неземном мире и что этот неземной мир принял некие меры. А вы убеждаете меня не верить фактам нашего мира, которые восприняли мои собственные пять чувств. Послушать вас, так мимо нас могла пройти целая процессия ирландцев с мушкетами и мы не заметили бы их, поскольку они старались бы попадать в слепые интервалы нашего сознания. Чудеса, о которых кричат монахи – вроде материализованного крокодила или повешенного на солнечный луч плаща, – пустяки по сравнению с тем, что утверждаете вы.

– О, раз вы уверовали в вашего патера и его чудотворца-ирландца, мне нечего больше сказать, – отрезал профессор Вэр. – Боюсь, вам никогда не приходилось изучать психологию.

– Да, – сухо отозвался Феннер. – Зато мне приходилось изучать психологов.

И, вежливо раскланявшись, он повел свою депутацию прочь из комнаты. Только очутившись на улице, он разразился потоком ругательств.

– Бред сумасшедшего! – горячился он. – Что было бы с миром, если бы никто не мог сказать, что он видел и чего не видел? Хотелось бы мне разнести его глупую башку и объяснить затем, что я это сделал в слепой интервал! Чудесны или нет чудеса патера Брауна, но как он сказал – так и вышло. А эти проклятые краснобаи, если и видят, что что-нибудь случилось, то уверяют, будто ничего не произошло. Знаете, я думаю, мы обязаны признать, что патер был прав. Все мы люди здоровые, крепкие, никогда ни во что не веровавшие. Мы не были пьяны. Мы не богомольны. А получилось все так, как он предсказывал.

– Согласен с вами, – поддержал его миллионер. – Возможно, что это начало величайшего сдвига в области духа. Во всяком случае, патер Браун – знаток по этой части.

Несколько дней спустя патер Браун получил очень любезную записку за подписью Сайласа Вандама, в которой тот просил его явиться в такой-то час на место происшествия для обсуждения, какие надо предпринять шаги в связи с удивительным случаем. Об этом деле уже заговорили газеты, сторонники оккультизма раздували его. По дороге к «Полумесяцу» патеру Брауну попались на глаза заголовки в газетных витринах: «Самоубийство исчезнувшего» и «Проклятие повесило филантропа».

Он нашел всех в сборе: Вандама, Эльбойна и секретаря. Но в их обращении с ним появился совершенно новый оттенок уважения и даже почитания. Они стояли у конторки Уинда, на которой лежал большой лист бумаги и принадлежности для письма. Все обернулись, чтобы поздороваться с ним.

– Патер Браун, – начал седовласый человек с Запада, которому поручено было выступить от имени всей группы и которого сознание ответственности несколько укротило. – Мы пригласили вас сюда, в первую очередь, для того, чтобы принести вам свои извинения и благодарность. Мы признаем, что вы первым отметили проявление невидимой силы. Все мы были закоренелыми скептиками. Но сейчас мы осознали, что человек должен отрешаться от скептицизма и стараться понять великие явления потустороннего мира. Вам они знакомы, вы склонны объяснять их сверхъестественным путем. Мы должны отдать все в ваши руки. С другой стороны, мы чувствуем, что настоящий документ требует вашей подписи. Мы изложили самым точным образом все обстоятельства дела для Общества психологических исследований, так как газетные сообщения отнюдь не отличаются точностью. Мы отметили, что проклятие было выкрикнуто на улице; что человек был заперт в комнате, как в ящике; что под влиянием проклятия он растаял в воздухе и каким-то неисповедимым путем материализовался в образ самоубийцы-висельника. Вот и все, что мы можем сказать. Но зато это нам доподлинно известно, мы видели это собственными глазами. И так как вы первый поверили в чудо, то, по нашему мнению, вы должны и подписаться первым.

– Нет, право, – смущенно заговорил патер Браун, – мне не хотелось бы…

– Вы предпочли бы не подписываться первым?

– Я предпочел бы не подписываться вовсе, – скромно пояснил священник. – Видите ли, человеку в моем положении не годится шутить чудесами.

– Но вы ведь сами сказали, что это чудо? – спросил Эльбойн, в недоумении уставившись на патера.

– Сожалею, – ответил патер Браун. – Боюсь, что произошла ошибка. Не думаю, что я говорил о чуде. Я только указал, что это может случиться. Вы же утверждали, что не может, – иначе это было бы чудом. А я ни одного слова не проронил о чудесах, или колдовстве, или тому подобных вещах.

– Но я полагал, что вы верите в чудеса, – перебил его секретарь.

– Да, – согласился патер Браун, – я верю в чудеса. Верю я и в то, что есть тигры, пожирающие людей, но они вовсе не мерещатся мне на каждом шагу. Если бы мне понадобилось чудо – я знал бы, куда обратиться.

– Не могу понять занятой вами позиции, патер Браун, – серьезно сказал Вандам. – Это так узко, а вы не кажетесь мне узколобым, хотя вы и пастор. Разве вы не понимаете, что подобное чудо нанесет решительный удар материализму? Оно оповестит весь мир о том, что нездешние силы могут действовать и действуют. Вы послужите религии, как ни один патер до вас.

Патер Браун весь как-то подобрался и, при всей своей неуклюжей приземистой фигурке, исполнился бессознательного достоинства.

– Не станете же вы предлагать мне, чтобы я послужил религии заведомой ложью? – проговорил он. – Я не вполне уясняю себе, что вы хотели сказать этой фразой, и, откровенно говоря, не думаю, что вы сами уяснили. Во всяком случае, раз вы так настойчиво играете на том, во что я верю, вам не мешало бы получше познакомиться с моей точкой зрения.

– Не совсем вас понимаю, – с любопытством заметил миллионер.

– Да, вероятно, – просто согласился патер Браун. – Вы говорите, что в этом деле участвовали потусторонние силы. Что за силы? Не думаете же вы, что святые ангелы взяли и повесили его в саду на дереве, нет? Ангелы падшие? Нет, нет и нет! Люди, которые это сделали, поступили очень плохо, но в пределах собственной порочности – дальше они не пошли. Они были недостаточно порочны, чтобы общаться с потусторонними злыми силами. Я кое-что знаю о сатанизме, знаю поневоле. – Он вздрогнул, будто прохваченный ледяным ветром. – Не будем говорить об этом. К нашему делу это не имеет никакого отношения, уверяю вас. Неужели вы думаете, что сатана стал бы посвящать в свои тайны моего жалкого сумасшедшего ирландца, который бредил вслух на улице и убежал, боясь сболтнуть еще больше? Я допускаю, что он участвовал в заговоре с двумя людьми, еще худшими, чем он сам; но при всем том он просто не помнил себя от злости, когда, пробегая переулком, выстрелил из пистолета и прокричал свое проклятие.

– Но что же все это значит? – спросил Вандам. – Выстрел из игрушечного пистолета и проклятие, которому грош цена, не могли бы привести к таким результатам, если бы не было чуда. Уинд не исчез бы из-за них, как фея. И не оказался бы в четверти мили отсюда с веревкой на шее.

– Нет, – резко ответил патер Браун. – Но что могли сделать выстрел из пистолета и проклятие, которому грош цена?

– Я все-таки не понимаю вас, – сказал миллионер.

– Я спрашиваю вас: что они могли сделать? – повторил патер Браун, впервые теряя спокойствие и даже начиная слегка раздражаться. – Вы все твердите: холостой выстрел из пистолета не мог сделать того-то и того-то, а следовательно, если бы им все ограничилось, не было бы убийства или не было бы чуда. Отчего вы не зададите себе вопроса: что же было бы? Что было бы с вами, если бы какой-нибудь сумасшедший ни с того ни с сего выстрелил из огнестрельного оружия у вас под окном? Что вы прежде всего сделали бы?

Вандам задумался.

– Должно быть, выглянул бы из окна, – сказал он.

– Да, – кивнул патер Браун. – Вы выглянули бы из окна. В этом все дело.

– Допустим, он выглянул из окна – что с того? – спросил Эльбойн. – Он ведь не упал. Иначе мы нашли бы его внизу, в переулке.

– Нет, – негромко ответил патер Браун. – Он не упал. Он поднялся. – Голос его прозвучал как удар гонга, как зловещий набат, но он продолжал, не повышая его: – Он поднялся, но не на крыльях, не на крыльях святых или падших ангелов, а на веревке, на конце веревки, в таком точно виде, в каком мы нашли его в саду: петля захлестнула шею в тот момент, когда он выглянул из окна. Вспомните Уилсона, его рослого лакея, человека огромной силы! А ведь Уинд почти ничего не весил. Уилсон был послан наверх за каким-то памфлетом, на склад, где лежали перевязанные кипы и тюки и было сколько угодно веревок. Видел ли кто-нибудь Уилсона с того самого дня? Думаю, что нет.

– Вы полагаете, – спросил секретарь, – что Уилсон вытащил его из окна кабинета, как форель на удочке?

– Да, – подтвердил патер Браун, – и из другого верхнего окна спустил его в парк, где третий соучастник подвесил его на дерево. Вспомните: в переулке никогда никого нет, напротив – голая стена; все кончилось через каких-нибудь пять минут после того, как ирландец подал сигнал своим выстрелом. Участников, конечно, было трое. И мне интересно знать, догадываетесь ли вы, кто они?

Секретарь, миллионер и человек с запада – все смотрели не отрываясь на обыкновенное четырехугольное окно и белую стену напротив него. Никто не ответил.

– Кстати, – заговорил снова патер Браун, – не думайте, что я осуждаю вас за то, что вы ухватились за сверхъестественное объяснение. Причина ясна. Все вы клялись, что вы закоренелые материалисты, а в сущности все балансировали на грани веры – веры во что бы то ни было. В таком положении находятся тысячи в наши дни, но положение неудобное, грань острая. Вы не успокоитесь, пока не поверите во что-нибудь. Вот почему мистер Вандам прошел частым гребнем все религии, мистер Эльбойн цитатами из Писания подкрепляет свою религию дыхания, а мистер Феннер брюзжит на того самого Бога, которого он отрицает. Вот так вы и раздваиваетесь. Верить в сверхъестественное естественно, а признавать лишь естественное – противоестественно. Потому-то вас чуть было не совратило то, что было как нельзя более естественно. Мне думается, что трудно подыскать другой, более простой случай.

Феннер рассмеялся. Но тотчас на лице его отразилось удивление.

– Не понимаю одного, – сказал он. – Если все это дело рук Уилсона, каким образом Уоррен Уинд мог приблизить к себе такого человека? Как могло случиться, что его убил человек, которого он видел изо дня в день много лет? Он славился своим знанием людей.

Патер Браун, с редкой в нем горячностью, застучал о пол зонтиком.

– Да, – сказал он почти сердито, – потому-то его и убили. Именно за это. За то, что он брался судить людей и судить о людях.

Все уставились на него, но он продолжал, будто говоря с самим собой:

– Может ли человек быть судьей над себе подобными? Эти трое – те самые бродяги, что когда-то стояли перед ним и были моментально распиханы направо-налево, будто они не могли рассчитывать на самый скромный фиговый листок учтивости, на то, что им будет предоставлено постепенно осваиваться с новой обстановкой и свободно выбирать друзей. И то негодование, которое зародилось в них в момент рокового оскорбления, когда Уоррен Уинд осмелился определить и квалифицировать их с первого взгляда, не было изжито ими за двадцать лет.

– Да, – сказал секретарь, – понимаю.

– Будь я проклят, если я понял! – пылко выкрикнул Эльбойн. – Ваш Уилсон и ирландец, очевидно, парочка головорезов, которые умертвили своего благодетеля. Не нужно мне таких кровожадных убийц. Моя мораль обойдется без них, называйте ее религией или нет – как хотите.

– Он несомненно был кровожадным убийцей, – спокойно сказал Феннер, – я не защищаю его. Но я полагаю, что это дело патера Брауна – молиться за всех людей, даже за человека, подобного…

– Да, – согласился патер Браун, – это мое дело – молиться за всех людей, даже за человека, подобного Уоррену Уинду…

Назад: Тайна золотого креста

Дальше: Крылатый кинжал