Книга: Кончина СССР. Что это было?

Назад: Диалог двенадцатый Станислав ШУШКЕВИЧ

Дальше: 5 Распад. Экономическая неизбежность

Диалог тринадцатый

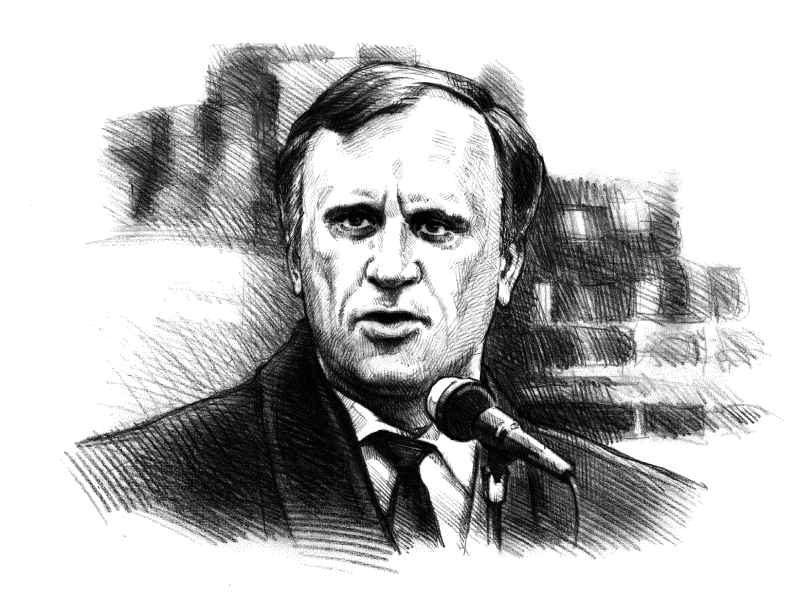

Геннадий БУРБУЛИС

Геннадий Эдуардович Бурбулис

Президент Гуманитарного и политологического центра «Стратегия», основатель и руководитель Школы политософии «Достоинство»

В те годы народный депутат СССР, Государственный секретарь РСФСР, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

В ранге первого заместителя Председателя Правительства России (в тот непростой период посты президента и главы Правительства совмещал Борис Ельцин) вы, Геннадий Эдуардович, как мы знаем, подписывали Беловежские соглашения и были при этом не только прямым участником тех событий, но и одним из главных инициаторов, идеологов и авторов формулировок основных положений и текста соглашений.

Понятно, что мы сейчас уже на том этапе, когда можем позволить себе не обсуждать подробно событийный ряд, а говорить о вещах более концептуальных. Поэтому первое, о чем я хотел бы вас спросить: когда вам как политику, как государственному деятелю, фактически второму лицу в стране, долгое время ближайшему соратнику первого президента России показалось, стало понятно, что советский проект исчерпан, что он уже «не жилец» и его демонтаж всего лишь вопрос времени?

И в чем природа распада, обвала СССР? В какой сфере она лежит – экономической, идеологической, политической, быть может, исторической? Не могли же вы, в самом деле, не обращать к себе весь этот корпус вопросов?

На самом деле, Дмитрий, это не просто вопросы, это наша жизнь, это судьба нашего поколения и в конечном счете судьба нашей родины – Советского Союза и России. Если быть максимально точным по сути, по смыслу всего, что с нами происходило в те годы и в те месяцы, можно выделить несколько таких опорных, ценностных событий.

Советский Союз прекратил свое фактическое существование 21 августа 1991 года, после того как были арестованы и размещены в камерах гэкачеписты, как люди, нарушившие Конституцию, преступившие закон. Прежде всего, они не позволили приступить 20 августа к подписанию договора о Союзе Суверенных Государств, что, на мой взгляд, было реальной, может быть, последней возможностью корректной трансформации Советской империи, тоталитарного государства, уникального в мировой истории по своему происхождению и по своей сути, в новое образование с перспективой создания на пространстве бывшего Советского Союза полноценного сообщества новых независимых государств. Эту возможность члены ГКЧП нам реализовать не дали.

Второе, что очень важно, по-моему, и что до сих пор по разным причинам – по причинам исторического беспамятства, и, может быть, нашей (нашей – я говорю про себя, про своих коллег-соратников) интеллектуальной беззаботности и нравственной безответственности – сегодня до сих пор не осознается: то принципиальное фундаментальное обстоятельство, что это был не просто распад Союза Советских Социалистических Республик, это была, по крайней мере для меня, человеческая трагедия. Я, мои близкие – мы теряли свою родину, в которой выросли, за которую переживали: чему-то радовались, чем-то гордились, на что-то гневались, чем-то огорчались, ведь это была наша родина.

И, может быть, что еще более принципиально – это была все-таки уникальная в истории человечества империя, Советская империя, по природе своей связанная с большевистской коммунистической утопией осчастливить людей через насилие. Империя, которая презирала собственный народ, уничтожала миллионами лучших людей, цвет нации – методично и последовательно. И в этом плане распад Советского Союза в декабре 1991 года надо квалифицировать как распад уникальной, последней тоталитарно-коммунистической империи в истории человечества.

| Сегодня ядерным оружием в мире шантажируют, спекулируют, вокруг него идет бесконечная борьба, а мы впервые сделали обратный ход. Это была конверсия мышления, это, если хотите, призыв Михаила Сергеевича к новому политическому мышлению, реализованный нами в полной мере. |

Так вышло, что весь цикл наших диалогов о кончине СССР, кроме прочего, очень озабочен поиском одной важной точки: мы пытаемся найти точку невозврата, тот самый момент, после которого обвал империи был уже неотвратим. Вот вы только что назвали одну из них: эти странные события в августе 1991-го, когда ГКЧП, как вы говорите, отнял у страны последний шанс, пресек последнюю возможность.

Мы много говорили об этом, и мне довелось услышать очень разные мнения по этому поводу. Многие солидарны с вами и считают, что это действительно август 1991-го. Другие, экономисты в частности, полагают, что все произошло гораздо раньше. Скажем, Егор Гайдар считал, что один из самых тяжелых ударов по Советскому Союзу, от которого он так и не оправился, был нанесен вообще осенью 1986 года, когда саудиты договорились с американцами и обвалили цены на нефть. Последний премьер-министр СССР Валентин Павлов говорил, что последнее в истории страны судьбоносное решение было принято в начале лета 1991-го, когда союзным республикам позволили осуществлять эмиссионный контроль над рублем, национальной валютой страны.

Весьма удивил, меня по крайней мере, Руслан Хасбулатов, высказавший в нашем разговоре уверенность, что точка невозврата, неотвратимый конец – это ноябрь 1991-го, когда Союзная власть отказалась от силовой поддержки введенного российскими властями чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии и когда Ельцин (в версии Хасбулатова) для себя окончательно решил, что никакого центра не будет, и вот тогда тема СССР была закрыта насовсем. Ну и так далее… Есть те, кто считает, что точка невозврата была пройдена только в 1992-м.

С вашей точки зрения, когда все-таки? Когда жизнеспособность конструкции, которая называлась СССР, была окончательно утрачена?

Мне кажется, что анализ, который вы провели вместе с участниками вашего цикла, очень насыщенный и в высшей степени полезный для осмысления и понимания сути дела. Я могу сказать, что все названные моими коллегами предпосылки, даже причины, безусловно, важны и имеют место. Но события такой глубины, такого масштаба и таких последствий по определению бывают комплексными. Надо постараться в полной мере и системно ответить на вопрос: а какого типа была Советская империя?

Я настаиваю, что именно «империя» – термин, наиболее глубоко и точно характеризующий жизненную необходимость перемен. В 1965 году начинаются Косыгинские реформы. Но в 1968 году Прага; и сложившаяся политическая ситуация закрывает реформы. Все сосредоточиваются на том, чтобы силой удержать социалистический лагерь. А в 1982 году наиболее образованные руководители Госплана составляют чрезвычайную записку в Политбюро, в которой объясняют, что у советской экономики нет никаких ресурсов и нужно принимать неотложные меры. Но эта записка откладывается в сторону, и реагируют на нее какими-то случайными жестами… Наконец, 1985 год, когда Михаил Горбачев в условиях уже буквального понимания необходимости срочных мер объявляет о перестройке, гласности, демократизации. И мы все вместе получаем, может быть, последний шанс – объединившись, консолидировавшись, точно понимая причину и природу востребованности перестройки, сообща, если хотите, эту возможность реализовать.

Кульминацией, я думаю, был 1989 год. Первые демократические выборы, Съезд народных депутатов СССР и вся та чудесная и, может быть, трагическая публичная работа, когда страна запылала не только интеллектуально, не только морально, не только информационно… И выяснилось, что скрепы, которые сдерживали советскую диктатуру и давали ей возможность силой решать назревающие проблемы, рухнули.

В первую очередь рухнула КПСС как символ идеократии, как партия-государство, как «орден меченосцев», какими бы внешними признаками ни приукрашивалась ее зловещая суть. Двусмысленность позиции Михаила Сергеевича Горбачева, выдающегося деятеля конца 1980-х годов, оказавшегося неспособным к четкой, внятной, последовательной стратегии и создавшего эту опаснейшую неопределенность в руководстве Советского Союза, тоже сыграла свою роль. И многоликость, многуровневость, многоформатность демократического освободительного движения: очень многие тогда услышали этот зов свободы, но каждый понимал под этим что-то свое.

Декабрь. Финал

Комментарии и свидетельства

Анатолий Черняев «1991 год. Дневник помощника президента СССР»11 декабря. Надо Горбачеву сосредоточиться на том, чтобы достойно уйти. Все у Ельцина теперь <…> направлено на то, чтобы его скинуть. И фактически Ельцин уже сделал это, лишив М. С. всех средств сопротивления. Вчера он взял под свой контроль всю правительственную связь, т. е. может просто отключить у М. С. телефоны, не пустить работников аппарата в Кремль… Каждый день «цепляния» за Кремль -а теперь это так именно и выглядит – отдаляет тот момент, когда история поставит Горбачева на его место – великого человека XX столетия.Максим Соколов «В 19.38 московского времени»Уходящий правитель <…> в последние часы своего правления обретает силы возвыситься над своими грехами, ошибками, над всей той ничтожностью, которую ему часто доводилось являть, и в последний момент обретает то величие, которое не видно лишь людям совсем уже ожесточенным.Анатолий Черняев «1991 год. Дневник помощника президента СССР»Опять и опять повторяю: историческая ошибка Горбачева – что он, повязанный психологией «интернационализма», не понял роли России. Сочувствую ему сейчас по-человечески. Он инстинктивно понимает, что не только бессмысленно себя сейчас противопоставлять Ельцину, но с точки зрения интересов страны просто нельзя. У него нет альтернативы… Выход – в иррационализме русской консолидации, в сплачивающем людей отчаянии. И не надо ему искать «работу» -он должен просто удалиться… И продолжить «традицию» всех великих и не очень – де Голля, Черчилля, Тэтчер…Максим Соколов «В 19.38 московского времени»Смирение явил в своем последнем обращении к подданным президент СССР. Запомнившись <…> как человек довольно суетливый и сбивчивый, а на конец того изрядно всем наскучивший, 25 декабря М. С. Горбачев преобразился. Это было отречение, исполненное царственного достоинства.Борис Ельцин «Записки президента»Перенеся резиденцию президента России в Кремль, мы <…> дали повод газетам язвить насчет великодержавной наследственности новой власти… Однако, взвесив все «за» и «против», я все-таки принял это решение. Надо сказать, что оно во многом носило принципиальный, стратегический характер… В политике все имеет значение… Кремль – символ устойчивости, долготы и прочности проводимой политической линии. И если эта линия – реформы, то реформы и будут моей государственной линией. Вот что я говорил этим шагом своим противникам.Максим Соколов «В 19.38 московского времени»Особенность царистской психологии такова, что при прочих равных уход правителя считается неправильным, <…> но если уже уход дело решенное, то решенное окончательно. Если в историю – то со всей торжественностью, но именно в историю, а вовсе не в таинственные политические конструкции… И Горбачева, и Ельцина еще очень долго будут ругать за те трагические коллизии, которыми их царствования сопровождались, но пора бы и похвалить их за то, что, сумев уйти с достоинством, они заложили твердую традицию ухода – без дураков и без подмигивания.

Однако к Беловежским соглашениям: мимо них все равно ведь не пройти. Как вам кажется, это был единственно возможный выход? И он должен был быть именно таким и никаким другим?

Я поясню вопрос. Кем и как только вас (я имею в виду всех подписавших соглашения) не называли все эти годы, а в последнее время особенно! Реакции, как вам хорошо известно, были диаметрально разнонаправленные – и по знаку, и по эмоциональному накалу, как и квалификация содеянного – от избавления и спасения до преступления… Скажем, Леонид Кравчук в нашем разговоре в очередной раз подтвердил свои ощущения и свою оценку. Он назвал то, что произошло 8 декабря в Вискулях, первым в мире государственным переворотом исторического масштаба, который прошел мирно. Но все-таки государственным переворотом, нарушением закона, стало быть – преступлением. Кстати, Станислав Шушкевич с такой оценкой не согласился.

Вы уже говорили, что испытывали тогда огромное, очень сильное внутреннее человеческое, даже трагическое переживание. Так вот я и спрашиваю: какова природа этого переживания? И как она связана с вашей личной оценкой того, что произошло? С оценкой самого формата – почему именно там, именно тогда, именно в том составе? И с оценкой прямых последствий, как без них?

Вы, Дмитрий, сейчас меня спрашиваете об очень сокровенной и в чем-то даже таинственной сути политической деятельности и судьбы политиков. Это тот случай, когда человек с его сердцем, душой, нравственностью, мировоззрением обязан в предельных ситуациях совершать поступки и принимать решения, думая и понимая последствия, которые могут наступить, если он эти решения не примет.

Поэтому, если с точки зрения человеческой, если хотите – моральной… Те времена, к сожалению, чаще всего подают и представляют как зубодробительную борьбу за власть: дубина у Ельцина, упорный с рогатками и вилами Горбачев, перетягивание на свою сторону… Но наступает предельный момент, когда становится понятно, что нет выхода, нет выбора – или мы в трусливой, ленивой мыслительной форме, в форме, я бы сказал, бессердечной, ничего не делаем и уповаем на наш классический русский авось, или мы набираемся мужества (а оно связано с милосердием), потому что всегда в таких предельных ситуациях выбора перед политиком прежде всего встает вопрос о способности сострадать, сочувствовать, сопереживать в обостренном смысле и сопоставлять свою судьбу с судьбами близких, родных и судьбами тех десятков миллионов людей, которые могли не знать сути происходящего.

А суть была такая (и Черняев при всей противоречивости высказываний ее лучше всех понимал, так же как и Горбачев): в декабре ни один институт государственной власти Советского Союза не работал. Вот они пишут, что Ельцин забрал правительственную связь… Да не забрал – он сделал то, что не мог не сделать, потому что вся полнота ответственности за положение дел на территории Российской Федерации ложилась тогда уже на Бориса Николаевича и на нашу команду.

И когда Леонид Макарович говорит, что это был государственный переворот, он ошибается, потому что не было уже государства.

То есть по большому счету нечего было переворачивать…

Нечего было переворачивать. Более того, это даже была и не революция. Иногда мои соратники по правительству реформ утверждают, что мы были такие младореволюционеры и сумели… Не думаю, что это можно квалифицировать как революцию. Это была необходимость принимать вынужденные решения, где коридор выбора предельно ограничен.

И 8 декабря перед нами был один только выбор: или мы разъезжаемся, ничего не предприняв, не решив, и сохраняем опаснейшую неопределенность, неуправляемость с накапливающейся уже угрозой гражданской войны за передел советского наследства, или мы принимаем решение, которое (я сегодня на этом настаиваю) было логическим завершением очень сложной работы, в том числе и Новоогаревского процесса. Проект Союзного договора № 1 (20 августа) и проект Союзного договора № 2 (28 ноября), они оба содержали внутри себя согласованную с нами формулу – Союз Суверенных Государств. И если еще в июне Горбачев проявлял в высшей степени непонимание сути этого нового договора и отстаивал губительную идею «девять плюс один», то есть республики и центр (непонятно только, что из себя должен был представлять этот центр, что во многих отношениях и спровоцировало гэкачепистов этот центр защитить от девятки присосавшихся), то в ноябре текст Союзного договора уже безупречным образом свидетельствовал о том, что Союз Суверенных Государств – это конфедерация демократических, независимых государств.

И после 1 декабря, референдума на Украине, который в итоге подвел черту под тем, быть или не быть новому Союзу, Кравчук целые сутки нам доказывал, что у него нет никаких полномочий и никаких прав обсуждать возвращение в эту структуру. Стали думать: мы же не можем разъехаться в никуда, потому что наши реформы нуждаются в правовой определенности, к тому же мы многое сделали и до этого (между нашими республиками уже были двусторонние договоры).

Между прочим, в начале 1991 года (в феврале) мы обсуждали четырехсторонний договор (Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия) и убеждали Горбачева: «Михаил Сергеевич, поддержите, это будет реальная основа».

Так и дошли до декабря 1991 года… Кравчук вспомнил, что он предлагал в какой-то момент Горбачеву в качестве названия не Союз Суверенных Государств, а Содружество Суверенных Государств. Он вспомнил эту свою идею. Мы ее тут же начали в разной форме додумывать, и родилась, на мой взгляд, абсолютно преемственная правовая конструкция, опирающаяся на логику Новоогаревского процесса. В этом плане Михаил Сергеевич может считать себя соавтором соглашения об СНГ.

А вот это радикальный, я бы даже сказал, концептуальный, разворот: Президент СССР как соавтор Беловежских соглашений… Лихо! Я бы не додумался. Горбачев, боюсь, тоже…

Нет, Дима, это не смешно… Есть в этом смысловая жизненная и правовая логика. Я это называю гуманитарно-правовым творчеством, в котором участвовали десятки людей, специалистов, умнейших голов. Но самое главное (и в этом мой пафос), это было решение, связанное как раз с абсолютной человеческой ценностью – ценностью достоинства. Мы нашли достойный выход из этой ситуации. Была найдена ключевая формула: Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Мы бережно, даже деликатно, отнеслись к этой беде. Нет уже государства, оно беспризорное, и нужно было немедленно что-то предпринимать. Это была чрезвычайная ситуация.

| Уроки декабря 1991 года до сих пор адекватно не осмыслены, память наша искромсана мифами, прибаутками, сказками или сознательной дезориентацией. И мы самым опасным образом воспроизводим синдром имперского сознания и поведения. |

А вот дальше началась работа над статьями соглашения, которые, как вскоре выяснилось, содержали в себе безупречную юридическую легитимность, и это самое главное. Они с точки зрения ценностей, там изложенных, сохраняют, на мой взгляд, свое значение и для дня сегодняшнего. Поэтому я такую формулу предлагаю осмыслить: беловежский консенсус декабря 1991 года, уроки этого консенсуса для Российской Федерации спустя десятилетия и высочайшая потребность в его понимании и памяти о нем – для конституционного консенсуса уже новой России. Потому что печаль моя и грусть заключаются в том, что уроки декабря 1991 года до сих пор адекватно не осмыслены, память наша искромсана мифами, прибаутками, сказками или сознательной дезориентацией. И мы самым опасным образом воспроизводим синдром имперского сознания и поведения.

Декабрь. Финал

Комментарии и свидетельства

Владимир Путин. Из Послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, 25 апреля 2005 г.Следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.Егор Гайдар «Гибель империи»В 1945 г. Англия – одна из трех мировых держав с армией в 4,5 млн человек, владевшая заморскими территориями, разбросанными по многим континентам. Над ними никогда не заходило солнце. К концу 1961 г. от этой империи не осталось почти ничего. Тем не менее английское руководство в отличие от российского не рассматривает этот процесс как геополитическую катастрофу… Пример Англии, сумевшей понять то, как устроен мир второй половины XX в., считается образцом для подражания.Максим Соколов «В поисках 1913 года»Катастрофа, приравниваемая к 1917 г., – это именно быстрый и внезапный обвал цветущей страны, а применительно к позднему СССР слово «цветение» уместно разве в контексте типа «хлеб зацвел»… Настоящая катастрофа, выход из которой в том, чтобы попытаться в какой-то мере вернуться к исходной точке, у нас была одна – в 1917 г. В 1991 г. у нас была именно эта попытка, породившая тяжкий и до сих пор не преодоленный кризис. Но кризисы все же бывает, что преодолеваются, уже свершившиеся катастрофы – нет.Михаил Горбачев «Декабрь-91. Моя позиция»Самыми серьезными ошибками считаю следующие: нужно было использовать стабильность и поддержку народа на первом этапе перестройки, чтобы быстрее двигаться к рыночной экономике. Другой просчет: переговоры о подписании нового Союзного договора нужно было начать на несколько месяцев раньше. Но для этого было необходимо согласие всех демократических сил, а они продолжали бороться друг с другом… Поэтому я был не до конца свободен в выборе решений и упустил время.Николай Рыжков «Перестройка: история предательств»Мы сдавали идею перестройки национальным амбициям, забастовочным требованиям, популистским обещаниям «странствующих и путешествующих», крикам оппозиции, проклятой необходимости <…> эмиссии денежной массы, всяким нехваткам и недостачам, плановым корректировкам, митинговым страстям… И что от нее осталось в итоге?Егор Гайдар «Гибель империи»Сохранить империю, не используя силу, – невозможно; удержаться у власти, не сохранив ее, – тоже. В случае применения массовых репрессий получить крупные долгосрочные, политически мотивированные кредиты, дающие надежду хотя бы отсрочить приближающееся государственное банкротство со всеми его последствиями, нереально. Экономическая катастрофа, которая последует, когда выяснится, что путь к западным деньгам закрыт, влечет за собой гарантированную утрату власти.Михаил Горбачев «Декабрь-91. Моя позиция»Мы многое сделали… Но многое и недооценили. В частности, силу национальных чувств и устремлений, но также и то, как национализм умеет использовать реально существующие социальные, политические, культурные и иные проблемы… Кромсались границы, попирались национальная культура, обычаи, язык, превращались в декорацию, в формальность политические права меньшинств, автономий. Стоило обществу вдохнуть кислород демократизации – старые обиды вырвались наружу.Анатолий Черняев «1991 год. Дневник помощника президента СССР»Горбачев переоценил свои возможности довести начатое дело до очевидного успеха. Он был инициатором. В этом его подвиг. Но ему не хватило какого-то внутреннего импульса ограничить «срок» своего подвига и вовремя отойти в сторону, когда стало ясно, что процессы, вызванные им самим к жизни, перехлестывают через него и начинают «топить» его образ лидера. Помешали обостренное чувство долга и избыточная активность натуры.Егор Гайдар «Гибель империи»Вырабатывая политические решения, важно понимать, что, казалось бы, прочные, но негибкие экономико-политические конструкции, не способные изменяться, адаптироваться к вызовам современного мира, оказываются хрупкими, рушатся под влиянием труднопрогнозируемых обстоятельств.Александр Генис «Дух на коне»От историков нельзя узнать по-настоящему важного: почему греки победили персов, а американцы – англичан? Почему пала Римская или, если на то пошло, советская империя?.. Очевидцы еще хуже. Я сам был таким, когда на исходе 1991-го приехал в Москву, чтобы проводить СССР. На Красной площади не было ни одной души, даже милиционерской. В столь же пустом небе тихо и быстро опустился красный флаг над Кремлем и тут же поднялся новый, трехцветный. Кажется, что, кроме меня, никто и не заметил, что Третий Рим закрылся. Не дождавшись крещендо, я пошел греться откровенно зеленой водкой из тархуна, которой угощали гостей оголодавшие в ту жуткую зиму хозяева.

Геополитические оценки и геополитические последствия – все это будет потом. Но тогда, в Вискулях, в декабре, в те тревожные, нервные и судьбоносные дни и часы хорошо ли вы, высшее российское руководство, представляли себе, что дальше?

Ведь именно вы, Геннадий Эдуардович Бурбулис, и никто другой – тот самый человек, который убедил первого президента России в том, чтобы команда экономических реформ, в сущности теоретики, стала в начале 1992 года первым самостоятельным Правительством России. Именно вами для этой незавидной роли была предложена команда Гайдара. Та самая, которой потом и достались все шишки, все обвинения – исторические, политические, моральные, всякие… Но сейчас не об этом. Речь о другом. Представляли ли вы себе тогда, 8 декабря, что вам предстоит сделать, какого колоссального масштаба дела и задачи стоят перед вами, какой объем работы надо перелопатить? И все это немедленно, безотлагательно, пожарно… Потому что – экономический коллапс, острый дефицит товарной массы, сумасшедший (под 2 триллиона рублей) ничем не обеспеченный денежный навес… Что делать с силовыми структурами, армией и ядерным оружием? Что делать с советскими органами власти? С долгами СССР? С политическим признанием и международным статусом новой страны?

От попытки представить, что вам предстояло сделать, голова идет вскачь и вразнос… И это при том, что органов государственного управления новорожденной страны толком еще не было – их только предстояло сформировать. Представляли вы себе все это или нет? И до какой степени ваши представления оказались адекватными и оправданными?

Мы представляли прежде всего колоссальную ответственность за наши дальнейшие действия. Но она базировалась уже на достаточно четко продуманной программе, концепции, стратегии. Если хотите, беда распада Советской империи и как бы счастье логики этого распада заключались в том, что мы уже после августа не имели никаких иллюзий. Поэтому была поставлена задача выработки программы чрезвычайных экономических реформ. Поэтому в начале октября я выступал перед депутатами Верховного Совета и говорил о том, что Россия может и должна стать правопреемником Советского Союза по всем международным обязательствам, прежде всего в сфере контроля за ядерным оружием, и реализовать программу экономических и демократических реформ.

15 ноября на первом заседании Правительства реформ, которое возглавил президент Ельцин, было принято 10 указов, по сути своей опять же вынужденных, но в высшей степени необходимых. И со 2 января мы эту работу уже начали.

Поэтому мы готовыми приехали в Беловежскую Пущу… Кстати, 7 декабря Ельцин объяснял Верховному Совету Белоруссии, как можно и как было бы правильно нам вместе проводить эти реформы. Мы приехали, в принципе, с достаточно четким пониманием масштаба проблем и глубины тех вызовов, которые нам оставила в наследство советская система. И, если угодно, мы там хотели свой профессионализм, свою компетентность, государственную волю, а может быть, и свою моральную ответственность продемонстрировать и доказать.

И вот Беловежские соглашения – точная даже в нюансах формулировка всех 14 статей этого двухстраничного документа, который изменил мировую историю и предложил всему мировому сообществу новую картину мира. И не было еще такого, чтобы империя распадалась мирно, чтобы ядерная держава добровольно отказывалась от своего статуса. Казахстан, Украина и Белоруссия – все имели ядерные силы, а Белоруссия и Украина были самыми насыщенными держателями боеголовок в силу геополитической стратегии Советского Союза. И мы создали мировой прецедент, который недооценен.

Сегодня ядерным оружием в мире шантажируют, спекулируют, вокруг него идет бесконечная борьба, а мы впервые сделали обратный ход. Это была конверсия мышления, это, если хотите, призыв Михаила Сергеевича к новому политическому мышлению, реализованный нами в полной мере. И снова можно сказать, что мы были вместе с Горбачевым в эти часы и дни.

Наконец, то, что, мне кажется, недопонято сегодня даже специалистами. В декабре 1991-го была завершена мировая холодная война, которую Черчилль объявил в марте 1946 года в присутствии президента Трумэна и сформулировал идею «железного занавеса» перед планетарной угрозой (ее он, как выдающийся политик, усматривал в лице СССР). Мы ее прекратили, мы ее закончили. И когда нам Запад говорит: «Мы победили в холодной войне», – это глубочайшее непонимание сути исторического процесса, потому что в холодной войне нет победителя (и та, и другая сторона получает новые возможности), нет в ней и проигравшего.

Ну и наконец, может быть, самое серьезное: мы предотвратили гражданскую войну. Югославский вариант показал, что угроза эта существовала, и никто не сможет сегодня аргументированно, последовательно и добросовестно меня в этом разубедить. Я счастлив, что не пришлось это выяснять практически, но когда-то справедливость этой исторической памяти должна восторжествовать.

А как мир, международное сообщество отнеслись к известию о подписании Беловежских соглашений? По горячим-то следам? Чего в самых первых реакциях было больше: восторга, испуга, понимания, недоумения, растерянности? Вы помните те первые оценки?

12 декабря я был в Париже в Елисейском дворце. Мы разъехались по ведущим странам мира с меморандумом президента Ельцина, разъясняющим главам ведущих государств суть нашей стратегии. Президент Франсуа Миттеран, человек с колоссальным опытом мирового политика, глядя мне в глаза, признался: «Вы знаете, мы представить не могли, что может быть найдено такое решение. Мы этого не ожидали. И, понимая всю его ответственность, всю его сложность, мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось. И будем всячески в этом вас поддерживать и помогать».

Ну и последнее про Беловежские соглашения. Их текст формулирует ту систему ценностей, те нормы и те правила, которые открывали стратегию демократического становления новых независимых государств. И есть даже такая красивая параллель: если после Второй мировой войны, как Егор Гайдар вспоминает в своих блестящих работах об опыте распада…

…великой Британской империи, над которой не заходило солнце…

Да. Так вот, если после победительной войны потребовались изменения структуры Содружества, то после холодной войны, которую мы завершили все вместе, было создано наше Содружество, и принципы, правила и ценности его сохраняют свое содержательное значение до сегодняшнего дня.

Этим своим монологом вы фактически ответили на вопрос, который я никак не мог обойти в ходе нашего разговора, – о распаде СССР как о геополитической катастрофе. И из него (монолога) совершенно очевидно следует, насколько вы далеки от подобной квалификации.

Но именно такая оценка официально прозвучала уже в сегодняшней России. О ней как раз и последний вопрос. Как-то, оценивая события тех лет, вы высказали довольно печальное, в чем-то обреченное, суждение о том, что события 1991 года, и прежде всего ГКЧП, которые ускорили распад СССР, они же, эти события и люди, погубили перспективу демократической России еще до того, как она появилась… Есть ли в связи с этим у нас хоть какие-нибудь шансы на движение к более открытому в гражданском смысле обществу или уже нет?

В августе состоялся политический Чернобыль Советской империи. Тоталитарный реактор, накапливавший десятилетиями смертоносную идеологию диктатуры партии власти и презрения к человеку, взорвался. Радиация эта продолжает не просто проникать, а заражать и поражать головы не только политиков, возбужденных возрождением новых имперских амбиций, но и большинства населения.

Не надо стесняться признаваться, что мы были страной рабов. И рабское сознание, рабская психология, боязнь свободы как ответственности, боязнь личного выбора и понимания того, что демократия – это не воля большинства, это прежде всего твое личное право на осознанный выбор и твоя обязанность, сделав этот выбор, жить по-другому. У нас есть эта перспектива, она в полной мере отражена в Конституции Новой России 1993 года.

И я хотел бы закрепить эту логику – и человеческую, и нравственную, и политическую. От беловежского консенсуса декабря 1991 года – к конституционному консенсусу декабря 1993 года как нашим историческим урокам XXI веку и прежде всего нашей родине, России. Мы должны научиться понимать, ценить свою Конституцию и вести диалог между политическим режимом, который сегодня ею пренебрегает, и гражданским обществом, которое никогда никто не сумеет затоптать…

У нас есть фундаментальная опора демократического развития страны – это российская Конституция. Это ее базовые нормы о том, что человек, его права и свободы – высшая ценность, о том, что мы федеративное, а не унитарное государство, о том, что нам нужна горизонталь гражданского общества, а не вертикаль власти. О том, что мы признаем все международные обязательства и права, а не возвращаемся к риторике холодной войны и не пересматриваем национальный бюджет в сторону очередной гонки вооружений. И не забываем о том, что основной причиной распада Советской империи было как раз отсутствие современного, глубокого понимания сути наших проблем.

Чувство собственного достоинства – вот движитель всех реформ, всех революций, всех преобразований и трансформаций. И всей истории.