Книга: Исчезновение

Назад: 19 Глава, из которой вы узнаете о беспокойстве, возникшем вследствие появившегося желания откушать фаршированную рыбу

Дальше: V. Амори Консон

20

Глава, которая, несмотря на вдохновение знакомого дуэта, приведет лишь к нездоровой атмосфере

– Проклятье? – спросил с сомнением в голосе Амори.

– В это не так уже и трудно поверить, – высказал свое мнение Артур Уилбург Саворньян.

– Ты думаешь? – все еще сомневался Амори.

– Ну да! Я полагаю, это болезненная травма, карбункул или, скорее, панариций, поразивший голосовые связки, что повлекло за собой сужение или воспалительный процесс, и это делает невозможной или, по меньшей мере, затрудняет дикцию, отсюда и название болезни.

– Ах! – воскликнул Амори, который ничего не понял. – Но почему она выбрала в такой момент такое приблизительное слово?

– Почему? Чтобы в конце концов мы узнали, что Ольга мучилась от удушающего кляпа: жажда невысказанного, имея для того, чтобы быть удовлетворенной, всего лишь один скачок и будучи неспособной переживать до бесконечности (никогда до пресыщения, всегда в неудовлетворенности знанием более чистым на горизонте предписанного поля), что есть лишь одно Зло, Зло, от которого мы все страдаем, Зло, чье ужасающее бремя несем на себе, Зло, из-за которого умер сначала Дуглас Хэйг, затем Антон Вуаль, затем Хассан Ибн Аббу, Аугустус и вот только что Ольга, Зло, из-за которого мы претерпеваем муки, и они тем сильнее, чем настойчивее, но – увы – тщетно мы пытаемся найти этому Злу имя, ибо мы никогда не перестанем спрямлять его окружной путь, расширять его юрисдикцию, его прерогативу, выступать все время против его абсолютной власти, никогда не видя, как возникает на горизонте Табу, которое оно замышляет, – слово, имя, звук, которые, говорят: «Вот твоя Смерть, вот где зарождается Проклятье». Но есть также слово, которое говорит, что нет границы и, следовательно, есть Спасение.

Нет: во вкрадчивой цепи названного здесь знака нет никакого спасения. Считалось, что Антон и Аугу-стус познали Смерть, не имея возможности сознаться в мучительном беспокойстве, которое не покидало их. Но нет! Их постигла Смерть, потому что они не могли, не умели сознаться, не выкрикнули какое-то незначительное слово, какой-то незначительный звук, который тотчас же навсегда уничтожил бы Сагу, в которой мы кричим, словно младенцы. Ибо мы молча построили Возмездие, которое преследует нас сегодня; мы замолчали Проклятье, мы не назвали его имени, и теперь нас наказывает Возмездие, о котором мы совершенно ничего не знаем; мы познали Смерть, мы познаем Ее всегда, будучи неспособными уйти от нее, никогда не зная, почему мы умрем, ибо, произойдя из Табу, которым мы называем Все, что находится вокруг нас, никогда не углубляясь до конца (тщетное пожелание, потому что, сказанное или написанное, оно сразу же уничтожило бы двусмысленную власть речи, в которой мы выживаем), мы будем всегда молчать о Законе, который воздействует на нас, заставляя нас умирать, коснея в неразглашении, питавшем его распространение…

– Твоя речь, – сказал тогда Амори, – попадает в цель точнее, чем кажется. Но мы преодолели такое значительное расстояние! Кто бы мог подумать вначале, что будет достаточно одного Исчезнувшего, одного Антона Вуаля, умершего, покончившего с собой, отбывшего далече, чтобы нас охватило такое колоссальное беспокойство? Но, хотя мы и знаем во всякое мгновение, что есть в наших действиях, в наших речах одни лишь обязательства, что нет в них случайного слова, ибо все в них имеет безотлагательно свое оправдание, а следовательно, и свое значение, можно было бы поверить в то, что мы читаем роман с нарочито запутанной интригой, готический роман, подобный романам Метьюрина, Яна Потоцкого, Гофмана, раннего Бальзака, до Вотрена, Горио, Понса или Растиньяка, в которых безграничное и бесконфликтное воображение бумагомарателя, зарабатывающего свой хлеб – скорее плохо – тем, что ежедневно поставляет для следующего выпуска, бесконечно подсчитывая число страниц, свою порцию, свой рацион неуместной пачкотни, – воображение это создает нить повествования, чья аффубулизация, кажется, выходит из совершенно размягченной извилины мозга тихого сумасшедшего, со своими сногсшибательными «кониками», настолько в повествовании этом возникает во всякое мгновение случай, отступающий от предмета речи, черпающий вдохновение, можно сказать, в выборе настолько же прерывающемся, насколько и непостоянном, настолько же бескорыстном, насколько и инстинктивном!

– Да, – поддержал его в свою очередь Артур Уилбург Саворньян, – некоторые скажут: «Вот что кажется парадоксальным!» – но это представляется мне столь правдивым, что есть в этом для меня почти Закон сегодняшнего романа: чтобы иметь интуицию воображаемой власти без ограничения, идя до бесконечности, питая себя в колоссальном приросте, в никогда не виданном, идущем всегда по возрастающей, необходимо, если не достаточно, избегать случайных слов, которые возникли бы, так сказать, вследствие чистого наития, вздора, напротив, всякое слово должно появляться, пройдя через мельчайшее сито отбора, согласно требованиям высочайшего канона!

– Тогда, – продолжил лирическим тоном Амори Консон, – тогда, будучи глухим к смутному потоку, который иссушает наши речи, Воображение с бесконечными звеньями, тогда Воображение с лазурными пальцами рождается из кривого пробега, который нам нужно совершить, чтобы зачернить мгновение, из одного слова, выбранного изо всех, незапятнанность Рукописи!

– Ого! – воскликнула Скво, встревоженная тем несообразным оборотом, который приняла беседа. – Ты опускаешься, Амори, до болтовни о книжонках, в то время как рядом с нами – тело только что почившей Ольги!

– Извини, Скво, извини, – сказал Амори, смутившись, а то и растерявшись.

– Бежим подальше отсюда, воздух кажется мне здесь слишком нездоровым! – вскричал вдруг Артур Уилбург Саворньян.

– Нет, – сказала Скво, – не будем забывать о том, что Алоизиус Сванн обещал вскоре прибыть. Он наверняка сможет нам помочь, и помочь немало. Если он едет на машине, то будет у нас к концу дня. Поужинаем, мы ведь сегодня даже ни разу не перекусили, а затем займемся нашими делами в ожидании Алоизиуса.

Поужинали. Ели умеренно: все, хотя и проголодались, находились, конечно же, под впечатлением произошедшей у них на глазах трагедии и не могли отдаваться гурманским утехам. Пожевали немного без особого аппетита. Скво, однако, предложила:

– Невзирая на смерть Ольги, попробуем, не стесняясь, несравненное блюдо с горгонзолой, которую Аугустус обожал настолько, что мне приходилось даже выходить иногда из дому ночью, чтобы купить у уличного торговца необходимые для его приготовления продукты, запасы которых были уже на исходе…

Но к горгонзоле никто и не притронулся, так же как и к холодной дичи, и к слоеным фруктовым пирожным, фаршированным а ля Шантильи…

Артур Уилбург Саворньян страдал от сильной мигрени. Ему заварили целебный настой, затем дали таблетку салдигала, хотя сам он желал бы принять опталидон. Он прилег на минуту, уединившись в спальне, сказал, что хочет немного поспать.

Амори Консон решил проверить, нет ли в доме копии, рукописи или черновика, которые, подобно танка, помогли бы получить какие-либо дополнительные сведения. Он нашел несколько картонных листов, просмотрел десяток полок, на которых Аугустус хранил романы, ученые труды, мемуары.

Однако поиски не принесли никаких результатов. Амори вышел. Погода стояла хорошая, было не холодно и не жарко. Он закурил «трабуко», сигару с тончайшим ароматом, которую обнаружил в курительной комнате Аугустуса. Затем обошел весь парк – а он был немал, – вдыхая чистый вечерний воздух, придававший сигаре изумительный пикантный привкус.

Кто поверил бы в то, думал он, что в такой прекрасный вечер, в таком чудном саду, где все навевает умиротворенность, могло произойти столько смертей? Кто поверил бы в то, что можно увидеть Смерть в раю, где все кажется таким нежным?

Где-то вдалеке проухала сова. Он вспомнил – не очень-то понимая, почему птица Палласа ассоциировалась у него со столь смутным знанием, – что читал когда-то, лет десять или даже двадцать назад, один роман, в котором также присутствовал сад, где торжествовала Смерть. Общественный сад, любил ли он его? Да. В таком случае он должен был обеспечить его спасение.

Где он это прочитал? Позже изгоняли постороннего: ни один добрый самаритянин не предложил ему в своем сострадании руку помощи. Его бездыханное тело бросили на дно оврага.

Он долго сидел на покрывшейся мхом скамейке неподалеку от большой акации – ее листва дрожала с шумом глухим, но непрекращающимся; этот шелест-шепот, эти гудящие вздохи казались порой загадочными, усыпляющими.

Он испытывал раздражение: ему никак не удавалось ухватить ту вкрадчивую нить, из которой ткалась его ассоциация. Роман? Разве не записал однажды Антон Вуаль в своем Дневнике, что ответ давал роман? Внезапно в памяти замелькали названия, имена: «Моби Дик»? Малколм Лаури? «Сага Не-А» ван Вогта? Или увиденные в зеркале три шестерки на незапятнанной чистоты четвертой сторонке обложки книги Кристиана Бургуа? Или мрачный Знак Включения, трехпалая рука, изображенная на одной галлимаровской книге Рубо? «Белое, или Забвение» Арагона? «Великий тщетный крик»? «Исчезновение»?

Внезапно Амори подскочил. Ночь вдруг показалась ему прохладной. Он вздрогнул.

Он докурил сигару, отбросил окурок в сторону – огонек «трабуко» осветил на какое-то мгновение стоявшую вокруг темноту. У него было такое ощущение, что он не знает, где сейчас находится. Густая трава смягчала его шаги, в то время как он думал, что пересекает усыпанную щебнем просеку. Он зажег фонарик, но свет его был настолько слабый, что он так ничего и не разобрал. Он посмотрел на часы, было без двадцати двенадцать, однако, приложив часы к уху, он не услышал их тиканья. Разволновавшись, он выругался. Учащенно забилось сердце.

Амори Консон шел очень осторожно, делая очередной шаг, он выносил ногу вперед. Сначала он натолкнулся на стену. Затем угодил в яму, заполненную – сразу же понял он – росой, которую Аугустус использовал для утренней очистительной ванны. Затем, уже совершенно заблудившись, зашел в кусты – пахучая смородина соседствовала там с недружественной туей, – выбраться откуда он смог с большим трудом, изрядно оцарапавшись.

В конце концов он все-таки отыскал дом, а ведь начинал уже было думать, что сгинет в гуще этого парка. Ему показалось, что в доме никого нет. В окнах не горел свет, все тонуло во мраке.

– Наверное, – пробормотал он, – произошло короткое замыкание.

Он вошел в темный коридор. На ощупь добрался до гостиной, нашел там диван, опустился на него. Он весь дрожал.

В доме стояла мертвая тишина.

– Где же Саворньян, Скво? – встревожился он. – И почему не прибыл Алоизиус Сванн?

Тогда – он не понимал, почему, – его охватила паника. Вдруг шею пронзила нестерпимая боль. И сразу же жутко заболела голова.

– Наверное, я отравился, – чуть ли не простонал он. – Что-то, видно, несвежее съел за ужином…

Он хотел было вскочить, поискать, нет ли здесь где-нибудь какого-либо сердечного средства, сиропа или рвотного. Закралось подозрение: в вино ему кто-то подсыпал яд.

– И я также! В свою очередь! Я понял, меня отра… он меня отра… – чуть ли не выл он, не зная, правда, кого имеет в виду.

Казалось, он вот-вот впадет в глубокую кому. Но он все-таки поднялся, пусть и с огромным трудом, и сумел выйти в коридор.

Ну почему, сетовал Амори, он в свое время так легкомысленно отказался от прививки, делающей организм невосприимчивым к ядам, которую рекомендовали ему по меньшей мере раз двадцать?…

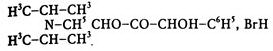

Ну что ж, настал его последний час? Нет, черт побери, выругался он. Он должен выпить какое-нибудь противоядие или хотя бы молоко. Он вспомнил, что наверху, в одной из комнат в той части дома, которую занимал Артур Уилбург Саворньян, стоит флакон с гоматропини гидробромидиумом:

Он наверняка поможет.

На ощупь с большим трудом Амори поднялся наверх, вскарабкался в полной темноте по винтовой лестнице…

Назад: 19 Глава, из которой вы узнаете о беспокойстве, возникшем вследствие появившегося желания откушать фаршированную рыбу

Дальше: V. Амори Консон