Глава 13

Дадаизм: анархия рулит, 1916-1923

У Маурицио Каттелана (род. 1960) большой нос. Не сочтите за грубость, ничего личного, просто это первое, что бросается в глаза при встрече с ним: так сказать, его визитная карточка. Но поскольку Маурицио высокий и стройный, итальянец и симпатяга, его солидный румпель тоже выглядит привлекательно: милый и вполне подходит человеку, профессионально занимающемуся комическим и абсурдным.

Каттелан – художник. Его «фишка», принесшая ему признание критиков и коммерческий успех, – беззлобные визуальные приколы с оттенком грусти, что придает им более глубокий смысл. Он – Чарли Чаплин современного искусства: его клоунада обнажает суровые реальности жизни.

Я встретился с ним несколько лет назад, чтобы обсудить его возможное участие в уикенде перформанса, который я помогал организовать в галерее Тейт Модерн. Он предложил свое творение Jolly Rotten Punk\ или Панки для краткости. Панки оказался миниатюрной сквернословящей марионеткой в шотландском

Доел. «Веселый тухлый панк» (англ.).

килте – мини-клоном Джона Лайдона (также известного под псевдонимом Джонни Роттен), солиста культовой панк-рок группы 1970-х Sex Pistols. Кукольник, прятавшийся в огромном рюкзаке за спиной у Панки, руководил действиями маленького паршивца.

По замыслу Каттелана, Панки должен был приставать к посетителям галереи, как водится, осыпая их потоками брани. Ну, знаете, чтобы встряхнуть клиента, вырвать из уютной самоуспокоенности. Идея показалась мне забавной, но я подумал – не лучше ли кукле ходить по улице у входа в галерею и «приветствовать» посетителей? «Нет», – твердо сказал художник. Я был озадачен. «Почему же?» – спросил я. «Потому что Панки не работает вне музейного контекста, – объяснил Каттелан. – Это уже будет не искусство». В этот момент он, должно быть, перехватил мой скептический взгляд.

Он сказал, что все его работы сделаны в расчете на атмосферу музея или художественной галереи; иначе не будет того эффекта. И напомнил La Nona Ora («Девятый час») (1999), один из своих шедевров, который представляет собой выполненную в натуральную величину восковую фигуру Папы Римского Иоанна Павла II, прижатого к полу упавшим метеоритом и отчаянно вцепившегося в свой посох с распятием в поисках физической и духовной поддержки. Комичная скульптура: жестокая и до смешного глупая, как мультик «Том и Джерри». Но название работы показывает ее скрытый смысл. Девятый час – традиционная служба в христианской церкви (около 3 часов пополудни), отсылающая нас к Библии. В Евангелии от Марка (15:34) так говорится о крестной смерти Христа: «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты меня оставил?» Поверженный Папа Каттелана, видимо, задается тем же мучительным вопросом.

Эпатажность этой работы и ее медийная популярность проистекают из того, что она классифицируется как искусство: это скульптура. Если бы такой же объект, из того же материала, присутствовал как бутафория в кино или в витрине магазина, мало кто захотел бы взглянуть на него еще раз. Но поскольку La Nona Ora выставили в арт-галерее как произведение искусства, некто заплатил в 2006 году за подбитого Папу аж 3 миллиона фунтов и тысячи газетных колонок наперебой обсуждали художественную ценность инсталляции. Что, конечно, смешно и нелепо. И вызывает острую полемику вокруг искусства Каттелана. Итальянец, можно сказать, спекулирует на высоком статусе музеев современного искусства и галерей, которым их наделило общество.

Что ж, это его право как художника. Галереи для художника – как театр для драматурга и актеров: особая среда, внутри нее публика готова отказаться от привычного скепсиса и позволяет говорить и показывать вещи, которые в любом другом контексте были бы признаны неприемлемыми или остались без внимания. Что ставит сегодняшних художников в привилегированное положение: им доверяют, а доверие, как и во всех сферах жизни, открывает возможность для злоупотреблений. И нам, зрителям, стремящимся принять современное искусство, приходится постоянно оставаться начеку, ведь нас могут бессовестным образом облапошить.

В La Nona Ora Каттелан обыгрывает веру в Бога и в то, что Папа к Нему ближе, чем прочие, – как когда-то Иисус. Но вместе с тем он задается вопросом о вере людей в искусство, удивляясь тому, что оно стало формой религии в светском обществе, и ставит под сомнение нашу новообретенную веру. Его метеорит одним ударом крушит и старую, и новую веру.

Каттелан высмеивает мир, в котором хулиганит, и тех, кто ему за это щедро платит. Как его марионетка Панки и панк-движение в целом, его мятежные, дерзкие и провокационные работы воздействуют на публику, лишь когда представлены в декорациях истеблишмента. Что делает итальянца современным наследником дадаизма – художественного направления начала XX века, основанного группой немецкоговорящих анархистов-интеллектуалов, стремившихся не подразнить художественный мир, а уничтожить его.

Первых дадаистов переполняла ярость, вызванная отвратительной бойней Первой мировой войны. Их переполняли сарказм и презрение к виновнику этого варварства: правящему классу с его приверженностью к благоразумию, логике, нормам и правилам. Дадаизм предложил альтернативу – безрассудную, алогичную и беззаконную.

Ничто не предвещало грозы, когда во время Первой мировой Хуго Балль (1886–1927), молодой немецкий писатель, отказался идти в армию по идейным соображениям и бежал в нейтральную Швейцарию, в Цюрих. Обосновавшись на чужбине, театрал и пианист Балль открыл арт-клуб для «независимых мужчин, противников войны и национализма», где те могли бы «жить ради своих идеалов». Он арендовал маленькую комнату на заднем дворе таверны, стоявшей по странному стечению обстоятельств на той же самой улочке Цюриха, где жил и вынашивал планы создания совсем другого клуба Владимир Ленин.

Балль назвал свое предприятие именем Вольтера, писателя – сатирика эпохи Просвещения, чье слово идейно подготовило Французскую революцию. В феврале 1916 года Балль опубликовал следующее заявление:

«Кабаре Вольтер». Под этим именем объединилась группа молодых художников и писателей, дабы создать точку культурного притяжения. Мы намерены приглашать в кабаре гостей для проведения музыкальных выступлений и литературных чтений. Здесь рады молодым художникам Цюриха, независимо от их творческих пристрастий, равно как их предложениям и участию в любой возможной форме.

Наиболее заметной фигурой из тех, кто откликнулся на приглашение Балля, оказался румынский поэт Тристан Тцара (1896–1963) – впечатлительный и сердитый молодой человек с задатками оратора и отчаянным желанием быть услышанным. Тцара выступал в «Кабаре Вольтер» и подружился там с Баллем: классический случай, когда противоположности сходятся. Балль был тихим подстрекателем, Тцара – шумным нигилистом: получилась гремучая смесь. Созданное этой парочкой (не без некоторой помощи общих друзей) анархическое художественное направление в дальнейшем привело к сюрреализму, повлияло на поп-арт, вдохновило битников и панков и заложило основы концептуализма.

Подобно трудным подросткам, эти ребята бросили вызов всему: существующему порядку, обществу, религии, а главное – искусству. Они отрицали и презирали модернистские движения, в том числе и футуризм, из которого сами вышли. Но при всей воинственной риторике дадаисты не добились бы известности и влиятельности, если бы не заняли позицию внутри так поносимой ими художественной среды. Как Маурицио Каттелан настаивает, чтобы его работы выставлялись в галереях, так и дадаистам необходимо было находиться внутри художественного мира, чтобы на них обратили внимание. Эти мятежники знали правила игры.

Тогда, в 1916 году, правила требовали заявить о рождении нового художественного направления манифестом: так делали все. И вот 14 июля 1916 года (день взятия Бастилии) в цюрихском Вааг Холле Хуго Балль зачитал следующее:

– Дада – новая тенденция в искусстве. Хотя бы потому, что до сих пор никто ничего не знал о ней, а завтра все в Цюрихе только об этом и будут говорить. Слово «дада» взято из словаря. Все очень просто. По-французски это «деревянная лошадка», по-немецки – «до свидания», по-румынски и по-русски означает утвердительный ответ… в общем, международное слово. Как достигнуть вечного блаженства? Говорите «дада». Как стать знаменитым? Говорите «дада»… пока кто-нибудь не сойдет с ума [и] не потеряет сознание. Как избавиться от журналистики, червей, от всего хорошего и правильного, от ограниченности, морализаторства, европеизма и немощи? Говорите «дада»!

У Тцара стоял перед глазами пример Филиппо Маринетти, своими пламенными речами привлекающего внимание публики и прессы к футуризму. Итальянец разносил в пух и прах всю историю искусства, неистово восхваляя современные технологии. Стало быть, секрет успеха – побольше страсти и извращения фактов. Тцара избрал мишенью для своих яростных нападок войну, а объектом продвижения – абсурдистские идеи парижского литературного авангарда.

Абсурдизм начался во второй половине XIX века с парижских поэтов-символистов – вначале как антирационализм. Во главе движения встали Поль Верлен, Стефан Малларме и Артюр Рембо – юный рано ушедший гений ратовал за «дезорганизацию всех чувств» ради обретения «подлинного видения». Символисты считали интуицию и образность языка способом открыть миру великую правду жизни.

Следом пришел Альфред Жарри (1873–1907). Еще школьником он придумывал смешные истории про своего толстого учителя математики, месье Эбера. Вместе с двумя одноклассниками он переделал эти истории в комическую кукольную пьесу, которую троица показывала с марионетками. После окончания школы Жарри переехал в Париж, где продолжал совершенствовать свою пьесу. Обладая сатирическим даром и острым умом, Жарри успешно зарабатывал литераторством и на этой почве сошелся с компанией Аполлинера и Пикассо. Тем временем после бесконечных доработок Жарри дописал свою пьесу – теперь она называлась «Король Убю» по имени главного антигероя – обжоры, ничтожества и дурака, задуманного как олицетворение самодовольной парижской буржуазии. Премьера, состоявшаяся в декабре 1896 года, началась с протестов зрителей, а закончилась беспорядками. Первым со сцены прозвучало слово «Merde!»; оценка пьесы большинством зрителей сводилась примерно к нему же. Никто еще не видел ничего подобного. Стремительные диалоги казались оскорбительными, нелепыми, грубыми и зачастую непонятными. Публика разошлась по домам обиженная.

И только несколько не столь зашоренных зрителей восприняли пьесу в полном соответствии с замыслом автора: как авангардный театр. Жарри создал абсурдистскую драму, которая положила начало новому жанру, позже названному театром абсурда. Пьеса «Король Убю» не просто высмеивала французское общество; она горестно констатировала бессмысленность жизни. Приемы Жарри найдут дальнейшее развитие в пьесах Сэмюэля Беккета (прежде всего «В ожидании Годо») и романах Франца Кафки. Но еще раньше драматург вдохновил цюрихских дадаистов.

Тцара со своими агитаторами заявлялся в «Кабаре Вольтер» в чудных костюмах и африканских масках, под аккомпанемент барабанного боя и бренчание Хуго Балля на пианино. Эта орава начинала не в лад вопить на разных языках ругательства в адрес всего мира – и своей публики. Опьяненные смесью нигилизма и страха, они устраивали сумасшедшие представления, сопровождаемые диким шумом и неожиданными выходками.

Впрочем, это была не истерика избалованного ребенка, а праздник непослушания. Взрослые перевернули все с ног на голову; хуже того, они солгали. Обещанная мировыми лидерами стабильность на основе политического сотрудничества, иерархии и устойчивого общественного уклада оказалась миражом, обманом. Дадаисты хотели нового, детского мирового порядка, когда эгоизм простителен, а индивидуальность приветствуется. Дада хоть и выглядело по-дурацки, но на самом деле было самым интеллектуальным движением за всю историю искусства. И, подобно пьесе Жарри, за кажущейся бессмысленностью таился глубокий смысл.

Декламировать три разных стихотворения на разных языках одновременно – на первый взгляд безумие. Но на самом деле акция была исполнена ядовитой антивоенной символики. По мере чтения перед зрителями разворачивались ужасы Вердена, где погибли сотни тысяч людей. Симультанность дадаистов заставляла задуматься о загубленных в бою людях разных национальностей, воюющих по разные стороны фронта, но умирающих одновременно, под жуткий аккомпанемент военной канонады. Как сказал Хуго Балль, «это одновременно буффонада и реквием».

Дадаисты выдвинули новую художественную систему, основанную на случайности. Ее литературным воплощением стали стихи дада. Делались они так: из газетных статей вырезали случайные слова и фразы, насыпали в мешок и хорошенько встряхивали. После этого один за другим доставали фрагменты и выкладывали на лист бумаги в том порядке, в каком они вынулись из мешка. Получалась белиберда – цель и сверхзадача дадаистов. Традиционная поэзия (и романтический статус поэта), утверждали они, – это фикция, упорядоченная структура с понятным смыслом. Между тем жизнь – это череда случайностей, она непредсказуема.

Одним из художников, взявшихся отобразить эту сумятицу в живописи, стал Жан Арп (1886–1966), один из основателей дадаизма. Пожалуй, среди дадаистов первого призыва он был единственным состоявшимся и признанным художником. До того как, подобно Хуго Баллю, сбежать в Цюрих от войны, он состоял в группе Кандинского «Синий всадник». Арп считал, что художнику надо максимально освободиться от какого бы то ни было контроля: только тогда он сможет передать в своих произведениях стихийность природы и противостоять всем поползновениям человека навязать ей свой собственный порядок.

Арпа вдохновили увиденные в Париже коллажи Пикассо и Брака. В соединении обыденного, «низкого» материала с высоким искусством было нечто созвучное дадаизму. Арп сообразил, как превратить papier colle в живопись дада: достаточно изменить способ производства. Вместо того чтобы кропотливо выкладывать «низкий» материал на холст, как это делали Брак и Пикассо, достаточно попросту насыпать кусочки этого материала на полотно, предоставив композицию на усмотрение случаю.

Один из первых коллажей Арпа в такой спонтанной технике – его «Квадраты, размещенные согласно законам вероятности» (1916–1917). Он порвал лист синей бумаги на неровные прямоугольники разных размеров, затем повторил это с бумагой кремового цвета. После чего высыпал клочки на лист картона и наклеил там, где они приземлились. Ну, во всяком случае, так он сам говорил. Хотя, если вы посмотрите на готовую работу, то увидите россыпь прямоугольников и квадратов, которые нигде не соприкасаются, зато образуют подозрительно сбалансированную и приятную глазу композицию. Надо думать, Арп все-таки приложил к ней руку. Или он просто уникально одаренный «сеятель».

Когда война закончилась, Арп отправился в путешествие по Европе, чтобы встретиться со своими старыми друзьями из французского и немецкого авангарда. Попутно познакомился с тогда еще непризнанным художником по имени Курт Швиттерс (1887–1948) и приобщил его к философии дада. Для последнего это стало звездным часом. Прежде Швиттерс работал в фигуративном стиле и особого успеха не имел. А после встречи с Арпом увидел творческий потенциал в том, что остальной мир выбрасывал в мусорное ведро. Зимой 1918–1919 года Швиттерс сделал первый из своих коллажей (известных как ассамбляжи) из случайного хлама.

Если Пикассо и Брак мастерили papier colle из того, что находили в мастерской, то Швиттерс устраивал рейды за материалами по местным помойкам. Трамвайные билеты, пуговицы, проволока, деревяшки, изношенные ботинки, тряпки, окурки и старые газеты – все шло в дело. «Вращение» (1919) – типичное полотно того периода. Эта абстрактная картина сделана из щепок, металлической стружки, обрывков кабеля, клочков кожи и разномастных картонок, выложенных на холсте. Результат получился на удивление элегантный и изысканный, особенно с учетом скудости и случайности выбора материала. На зеленокоричневом фоне художник выложил из мусора пересекающиеся круги, поверх которых начертил две прямые линии, соединяющиеся под острым углом. «Мусорная» композиция обладает геометрической утонченностью конструктивистской живописи.

Барахло с помойки было для Швиттерса таким же стилистическим приемом, как современные строительные материалы – для политически ангажированного Татлина. Швиттерс считал мусор носителем информации, вполне подобающем эпохе. Дело тут не столько в послевоенных перебоях в магазинах художественных принадлежностей – в отличие от никогда не пустующих помоек, мусор у Швиттерса служил метафорой того, что разбито, как Шалтай-Болтай, уже не подлежит ремонту.

Швиттерс сделал сотни подобных коллажей и дал им общее название «Мерц» – вполне в духе дада. Эти буквы – все, что осталось от рекламы банка Commerz und Privatbank на журнальной страничке, вырванной художником для очередного коллажа. Идея Швиттерса была проста: использование мусора – готового объекта, как теперь выражаются, – позволит соединить изящные искусства с реальным миром. Искусство, полагал художник, можно творить из чего угодно, и что угодно может стать искусством. Это он и хотел доказать, когда отошел от своих ассамбляжей – которые, пусть их и не назовешь картинами в традиционном смысле, все-таки можно повесить в рамочке на стенку, – и переключился на конструкции. Или, точнее, на Мерцбау, иными словами, сооружения из мусора.

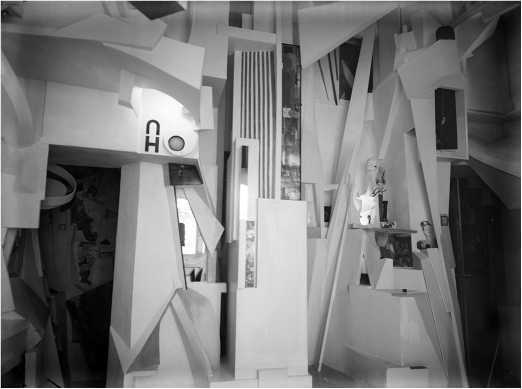

Ил. 20. Курт Швиттерс. Мерцбау (1933)

Первый Мерцбау (ил. 20) Швиттерс построил у себя дома в Ганновере. Это фантастический гибрид скульптуры, отчасти коллажа и здания. Сегодня его назвали бы инсталляцией, но тогда, в 1923 году, таких терминов еще не знали. Тогда это была пещера-свалка, полная всевозможных остатков и останков, собранных бог знает где и у кого, иногда и без ведома владельцев. Своего рода Gesamtkunstwerk, в котором деревяшки свисали с потолка, как сталактиты в пещере, создавая узкие проходы между парами старых носков и металлическими листами, нарезанными на геометрические фигуры. Швиттерс считал дом кульминацией своего творчества и продолжал строить новые комнаты, добавлять «детали» из выброшенных и похищенных материалов, и так вплоть до середины 1930-х годов, когда ему пришлось бежать от нацистов.

Мерцбау был разрушен во время Второй мировой войны, но наследие его живет по сей день. Будь Швиттерс жив в 2011 году, имей он шанс заскочить на Венецианскую биеннале того года – Олимпиаду современного арт-мира, – он бы воочию убедился в том, что его «мусорные» труды не пошли прахом. По крайней мере три национальных павильона там были выполнены в стиле Мерцбау – инсталляции величиной с дом, построенные из отходов, собранных художниками разных стран как дань уважения эксцентричному немецкому мастеру.

Как мы знаем, Швиттерс не первым додумался превращать ненужный хлам в произведения искусства. Это делали и Брак с Пикассо, и тот же Арп. Но дальше всех продвинулся в этом направлении Марсель Дюшан, когда в 1917 году превратил писсуар в «реди-мейд» скульптуру «Фонтан», даже не попытавшись хоть как-то изменить ее внешний вид или включить в более масштабную композицию (по примеру Швиттерса, Брака, Пикассо и Арпа). То было мощное «да-да!» дада-движению, о существовании которого француз поначалу даже не догадывался.

Когда в 1915 году немецкоговорящий авангард нашел убежище в Цюрихе, Дюшан отправился в противоположную сторону: через Атлантику в Нью-Йорк. Именно там в 1916 году он сидел в своей квартире и обдумывал очередной шахматный ход, когда вдруг его соперник, французский художник Франсис Пикабиа (1879–1953), разразился хохотом. Дюшан поднял глаза и увидел, что вызвало такой приступ веселья у приятеля. Пикабиа протянул ему иностранный художественный журнал, напечатавший приколы и комические воззвания тусовки из «Кабаре Вольтер». Дюшан прочитал и, заговорщически улыбнувшись, вернул журнал Пикабиа. Манифест дада воодушевил этих двух ребят, как пьяниц радует ключ от винного погреба. Оба слыли анархистами и прикольщиками.

Они познакомились в Париже на выставке осенью 1911 года по счастливому стечению обстоятельств. Как позднее заметил Дюшан: «Мы тут же подружились». Подобно Баллю и Тцара, Дюшан с Пикабиа были антиподами: Пикабиа – общительный весельчак, Дюшан – замкнутый интеллектуал. Но и тот и другой увлекались абсурдом, любили шокировать общественное мнение, питали слабость к женщинам и обожали Нью-Йорк.

Идеалы дада оказались созвучны обоим художникам, но в большей степени, пожалуй, Дюшану: он и сам одно время рассуждал как Балль и Тцара. И в своей недавней работе «Три остановки эталона» (1913–1914) строго следовал законам вероятности. Для этого Дюшан выкрасил прямоугольный холст в голубой цвет и положил его на стол. Затем натянул метровой длины белую нитку точно в метре над холстом, строго параллельно ему, а потом выпустил нить из рук и приклеил на холст так, как она легла (очень сходные вещи три года спустя будет делать Арп в своих «Законах вероятности»). Дюшан повторил опыт с ниткой еще дважды. А затем разрезал полотно вдоль каждой из нитей. Получилось три криволинейных «лекала», каждое из которых являло собой оригинальную единицу измерения.

Произведение ехидно обыгрывает французскую метрическую систему. Дюшан поставил под сомнение общепризнанную догму и расхожую мудрость. Важный момент – что у эталона есть одновременно три версии. Существуй он в единственном варианте, можно было бы решить, что художник предлагает новый способ измерения. Но три разные «стандартные длины» делают неприменимой саму систему мер. Как и многие произведения Дюшана, «Три остановки эталона» – это не столько эстетика, сколько идея. Дюшан апеллирует не к глазу, а к сознанию. Свое искусство он определил как «антиретинальное» – то есть бросающее вызов сетчатке. Два года спустя Тцара и Балль предложат то же самое под названием «дада», а будущие поколения станут пользоваться понятием концептуального искусства.

В 1919 году, после четырех лет в Нью-Йорке, Дюшан отправился на полгода в Париж. Он встречался со старыми друзьями, навещал родственников, бродил по улицам города, который некогда был его домом. Во время одной из таких прогулок он случайно наткнулся на дешевую почтовую открытку с репродукцией «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Позже за чашечкой кофе он достал открытку из кармана и подрисовал на загадочном лице Джоконды усы и козлиную бородку. Потом поставил автограф, дату и написал L.H.O.O.Q. на белом поле внизу открытки. Чистое хулиганство, немудрящая забава человека, не чуждого искусству.

Но, как и многие затеи Марселя Дюшана, этот экспромт был не лишен подтекста. Тогда, как и сейчас, «Мону Лизу» почитали как признанный шедевр кисти величайшего гения. Такого безоговорочного благоговения перед искусством и художниками Дюшан не понимал и не принимал, потому и «осквернил святыню». Как истый комик, он умел с помощью легкой шутки емко выразить глубокую мысль: в данном случае о том, что не стоит так уж серьезно относиться к искусству.

Сам он уж точно не относился к искусству всерьез. Буквы L.H.O.O.Q. не имеют смысла, пока не произнесешь их названия по-французски, тогда на слух они прозвучат как: Elle а chaud au cul — «У нее зудит в одном месте». Школьный каламбур – но художнику такие всю жизнь нравились. Но к чему эта растительность на лице? Почему Дюшан превратил Джоконду в мужчину? Может, он намекал на гомосексуализм да Винчи? Или на собственную склонность к трансвестизму? Француз был последовательным разрушителем социальных барьеров, так что одной из мишеней вполне могло оказаться и собственное сексуальное поведение. Например, в 1920 году Дюшан выступил в женском платье под псевдонимом Rrose Selavy (Рроз Селяви), который тоже было каламбуром. При произнесении вслух оно звучит как Eros, c’est la vie («Эрос – это жизнь»).

Дюшан отправился в студию к своему нью-йоркскому другу и соратнику – дадаисту, американскому художнику и фотографу Ману Рэю (1890–1976), чтобы тот сделал снимок Рроз. Ман Рэй радостно сфотографировал Рроз/Дюшана во всем ее/его великолепии. Затем Дюшан вырезал лицо Рроз из фотографии Мана Рэя и вставил ее в другой арт-объект. И снова отправной точкой стал готовый предмет, в данном случае пустой флакон из-под духов «Риго», с которого Дюшан отодрал оригинальную этикетку и заменил ее своей.

В верхней части этикетки Дюшана – лицо Рроз Селяви с фотографии Мана Рэя, обрамленное копной темных волос. Ниже – придуманное Дюшаном фирменное название BELLE HALEINE («благое дыхание»). Под ним изящным курсивом набрано Eau de Voilette (вместо привычного eau de toilette), to есть «вуалетная вода» (иными словами, вуалирующая соблазнительное обещание или тайну – ну скажем, сексуальных пристрастий самого Дюшана). Согласно надписи в самом низу этикетки изготовлен парфюм в Нью-Йорке и Париже – родных городах Рроз и Дюшана.

Belle Haleine (1921) – типичный образец дадаистского антиискусства Дюшана. Здесь нет ничего реального, все обещания – эфемерны. Нет и парфюма в пузырьке. И никакого благого дыхания вы не обретете, даже если ощутите обаяние «вуалетной воды» и ее религиозного подтекста. Дюшан, возможно, намекал на благодать, а то и на благовещение Деве Марии и якобы целебную святую воду, а может, на «таинственную вуаль» искусства. Так или иначе, это ничего не стоящий хлам, пустой флакон с поддельной этикеткой. Его смысл – критика материализма, тщеславия, религии и искусства – по мнению Дюшана, ложных кумиров, невежественной, неумной и трусливой публики.

Маи Рэй сделал фотографию дюшановского флакона, и друзья-художники поместили ее на обложку первого и единственного номера своего журнала «Нью-Йорк дада». Вскоре журнал приказал долго жить (Ман Рэй покинул Нью-Йорк, переехав в Париж), но дадаистский дух Belle Haleine не выветрился. По иронии судьбы, которая вызвала бы у Дюшана улыбку, его произведение приобрел знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран, ценитель дорогого парфюма. После смерти модельера в 2008 году большая часть его коллекции была продана, в том числе и флакон Belle Haleine, – аукционный дом Christie's предварительно оценил его в какие-то 2 миллиона долларов. Тут бы Дюшан уже захихикал. И уж точно расхохотался бы, когда удар молотка возвестил о продаже «шедевра» за рекордные 11 489 968 долларов.

Иными словами, несмотря на все успехи дада как международного антиарт-движения с форпостами в Нью-Йорке, Берлине и Париже, своей цели оно так и не добилось. Дело в том, что мы живем в гораздо более алчном обществе, чем то, которое пытались изменить Балль, Тцара, Дюшан и Пикабиа. А сегодняшнее искусство – квинтэссенция этого мира, оно коммер-циализовано как никогда: в XXI веке художники не голодают на чердаках, они стали мультимиллионерами и летают по всему миру, продвигая себя и свои работы на всевозможных биеннале в окружении пресс-секретарей и пиар-агентов. Искусство сегодня – это бизнес. Что, впрочем, не значит, будто больше некому бить в дадаистские барабаны – есть тот же Маурицио Каттелан, например, – но такими художниками движет не яростный протест против братоубийства, а скорее отстраненное любопытство наблюдателя, бодлеровского фланёра.

Для полноценного существования дада необходим конфликт: Тцара бунтовал против буржуазии, Sex Pistols — против затхлости британского истеблишмента. Перестав быть протестным, направление неминуемо становится чем-то иным, менее радикальным, более утонченным. В 1924 году дада переросло в сюрреализм.