Книга: Нечеховская интеллигенция

Назад: История одного предательства

Дальше: Чужие среди своих (продолжение)

Чужие среди своих

Как часто со мной бывает, этой интересной темой я занялся, когда собирал материал для книги.

Мне нужно было понять психологическое устройство русского эмигранта, который во время Крымской войны из идейных соображений шпионит на англичан. Что за бури бушуют в сердце человека, который помогает убивать людей своей крови – можно сказать, родственников?

Меня интересовала не ситуация, скажем, власовцев, абсолютное большинство которых записались в РОА, спасаясь от медленной смерти в концлагере, а добровольный и сознательный выбор.

Естественнее всего было начать с истории русских немцев двадцатого столетия.

Не получается громить немцев на фронте – будем громить в тылу

Как вы знаете, в Российской империи их было очень много, особенно среди военного сословия. Пропорция немецких фамилий в кадровом офицерстве составляла от 13 до 20 процентов (чем выше чин – тем выше, потому что хорошие служаки). Эти люди были патриотами России, опорой царского престола, и в 1914 году никакой душевной дискордии у них не возникло (в конце концов, ведь и сам царь был, если я правильно посчитал, на 127/128-ых немцем). Однако российским немцам стало неуютно, когда после первых поражений страну охватила волна шпиономании и начались немецкие погромы.

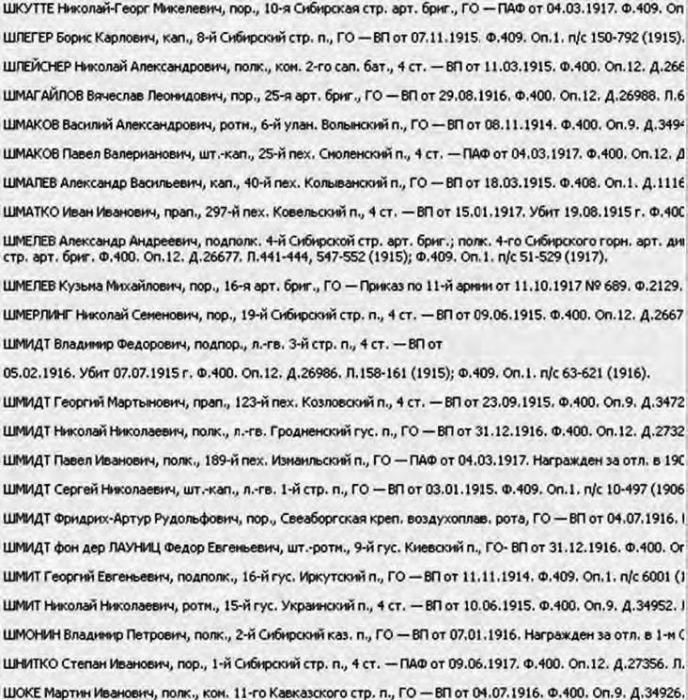

Конечно, «Ш» непредставительная буква, очень немецкая, но все-таки.

Офицер немецкого происхождения знал, что он обязан воевать лучше других, быть безупречным – вроде как искупать вину за свое происхождение. Возможно, поэтому в списках кавалеров ордена Святого Георгия (высшая военная награда) так много немецких фамилий (см. верхнее фото).

Маяковский потешается над немецким словом

Нижние чины относились к «немчуре» с подозрением, поэтому некоторые генералы и офицеры вслед за Петербургом, переименовавшимся в Петроград, сменили немецкие фамилии на русские. Вероятно, это было трудное и неприятное решение – отказываться от родового имени. Тяжело, наверное, было видеть в газетах и агитационных листках трескучую германофобскую пропаганду – куда ж без нее.

Однако командованию и в голову не приходило устраивать в армии какие-то этнические чистки, а интернированию подлежали лишь германские и австрийские подданные.

Совсем иначе «немецкий вопрос» у нас был решен во время Второй мировой войны. Немцев в стране к 1941 году стало значительно меньше (часть эмигрировала еще в Гражданскую, часть уехала в сороковом году из Прибалтики, часть была репрессирована во время Большого Террора), но все же в СССР жили полтора миллиона тех, кто, по терминологии Третьего рейха, относился к категории «фольксдойче».

На сей раз обошлось без погромов – при Сталине народная самодеятельность не поощрялась. Зато вождь любил репрессировать целые нации. Немцев депортировали в Казахстан и Сибирь почти сразу же после начала войны – просто в качестве превентивной меры. Военнослужащих (а их было немало, 33 тысячи) из армии вычистили. Остались единицы: кто-то замаскировался, назвавшись евреем или сменив фамилию; кого-то оставили в порядке исключения как особо ценного специалиста. Условия были куда более жесткими, чем во время предыдущей войны, поскольку особисты повсюду вынюхивали предателей и с доказательной базой никто не церемонился. Нужно было воевать с удвоенной доблестью и не ждать за это наград, тем более повышения – немцу высовываться, привлекать к себе внимание не рекомендовалось.

Тем поразительней, что некоторые из этих изгоев смогли дослужиться до генеральского чина. Я обнаружил троих.

Это командир артиллерийской дивизии генерал-майор Сергей Волкенштейн, герой Советского Союза (было еще семь немцев-героев).

Он к прочим несчастьям был еще и из дворян

А. Борман. По паспорту русский, но какова фамилия?

На верхнем снимке: генерал-майор Александр Борман, командующий 1-й истребительной воздушной армией ПВО.

На нижнем снимке: генерал-лейтенант Николай Гаген, командующий 26-й армией.

Бывший штабс-капитан. Очевидно поэтому был принят в партию только в 1939-ом, уже полковником

Родиться в стране «пролетарского интернационализма», жить ее жизнью и интересами, не отделяя себя от остальных, а потом вдруг узнать, что все вокруг свои, а ты чужой, – этот травматический опыт довелось пережить многим советским нациям, но у немцев потрясение было двойным.

В школе, где училась моя мать, тоже были московские немцы. Про ее одноклассника Леонида Оттовича Винтера, погибшего на фронте, я когда-то писал отдельный текст, но не знаю – возможно, Винтер был еврей. Зато другой ее товарищ точно был немец. Я в детстве часто его видел, он бывал у нас дома. Мать говорила, что в начале войны он служил в армии, потом вдруг исчез и появился вновь лет через пятнадцать. Где всё это время был и что делал, он никому не рассказывал, только улыбался. Семьей не обзавелся, образования не получил, хотя вырос в профессорской семье. Жалко его особенно не было, потому что остальные мальчишки из их класса почти все погибли, а он выжил. Но помню, что было странно. Надо же, он ничем не отличается от нас, думал я. А сам – немец. В те времена, в начале шестидесятых, это все еще было особенное слово, со зловещим звучанием.

Назад: История одного предательства

Дальше: Чужие среди своих (продолжение)