В Саду

Мальчик уставился на девочку, чьё лицо обрамляла россыпь белых звёзд, что стелились по небу как небесная пена. Её глаза были закрыты; она была очарована собственным голосом, который двигался вперёд-назад по его коже, будто смычок по струнам скрипки. Если бы она приказала ему отрастить крылья точь-в-точь как у Гнёздышка и вылететь из башни, он бы выпрыгнул из окна, лишь бы она не переставала говорить.

Завороженный закрытыми глазами и водопадом тёмных волос, мальчик вновь осмелился лечь рядом с ней на широком каменном подоконнике и положить голову ей на колени, точно молодой лев, поддавшийся укротителю.

Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)

Леандр смотрел на труп своей сестры, который за время его странствий ничуть не изменился и не поддался гниению: кожа была по-прежнему бледной, а серебристо-блестящие волосы остались безупречными и прекрасными. Его руки коснулись её тела, и оказалось, что оно холодное, но не окоченелое.

Принц завернул сестру в алую шкуру, как велела мать. Он позаботился о том, чтобы скрестить ей руки на груди, и свернул волосы, чтобы они не приклеились к шкуре. Согнул её ноги и протянул под ней красную ткань. Когда спрятал последний уголок, вся кожистая штуковина оказалась жесткой и круглой, словно яйцо, и на летней траве она светилась, как зловещая звезда. Леандр рухнул у ствола узловатого дуба, весь мокрый от пота.

Нож опустилась на колени на тёмную траву, положив рядом с собой что-то, завязанное в узел. Её суставы трещали, как окна, открытые зимой. Она погладила яйцо и прижалась к нему, обняла и что-то ласково проговорила. Потом закрыла глаза, и принцу на миг показалось, что старуха плачет, – но, конечно, этого не было.

Она вытащила длинный нож из одного из чехлов на поясе и положила его на колени. Вгляделась в отражение луны на металле.

– Шкура хорошая, мой мальчик, ты отлично справился. Но она её не убила, так что недостаточно лишь завернуть тело и ждать пробуждения. Недостаточно! Раб так и не смог нанести достаточно глубокую рану, а я добралась до нужной глубины лишь однажды. В этот раз я за всё отплачу – заберусь достаточно глубоко, чтобы вернуть её назад; достаточно глубоко, чтобы заполнить её скорлупу звёздным желтком; достаточно глубоко, чтобы моя девочка вернулась домой.

Поначалу Леандр не сообразил, о чём она, – как все принцы, он с неохотой уделял внимание тому, что не лежало перед ним, разборчиво написанное чернилами трёх разных цветов. Но, когда Ведьма подняла лезвие, он всё понял и рванулся вперёд, чтобы остановить её, но она была быстрее и вонзила нож себе в грудь до того, как сын успел схватить её за руку.

– Достаточно! – рявкнула она и одним жутким движением вскрыла свою грудную клетку прямо над алым яйцом. Кровь хлынула на шкуру, тёмная как темница, точно гусиный глаз. А потом он пришел, тот самый свет… Сначала по капле, потом тонкой струйкой, просачиваясь в яйцо, будто сметана в сосуд. Оно побелело от кровесвета и засветилось, будто лампа. Нож рухнула на скользкую поверхность и сползла на траву; её тело было пустым, как дыра в небе.

Вскоре свет полностью впитался в шкуру, и она опять стала тёмной и красной на погруженной в тень траве. Через несколько мгновений из скорлупы послышались жуткие звуки, царапанье и плач, тяжелое, постепенно ослабевавшее дыхание. Леандр хотел разломать яйцо, упасть навзничь и оплакать свою мать. Раздираемый желаниями, он ничего не сделал – лишь стоял как вкопанный и беспомощно наблюдал.

С громким треском, будто сломалась дворцовая колонна, сквозь скорлупу пробилась белая рука и вцепилась в скользкую поверхность. Затем появилась девушка с волосами, унизанными осколками багровой скорлупы, мокрая и блестящая от жидкости, что была внутри яйца. Она выбралась, работая болезненно тонкими руками и ногами. Ступив на траву, девушка заметила свою изящную ступню и застыла. Она вытянула вперёд руки и уставилась на них. Потом заметила стоявшего под деревом Принца.

Гнёздышко открыла свой человечий рот впервые и закричала так громко и страшно, что соловьи замертво попадали с ветвей.

Она всё кричала и кричала, её грудь часто подымалась и опускалась, крики заполнили ночь. Леандр поспешил к ней, и она безвольно повисла в его объятиях, продолжая смотреть на свои руки. Он подумал, что девушка не может говорить – ей ведь не знаком ни один язык! – и принялся ласково шептать, что всё в порядке, она в безопасности, и он её брат. Когда она стала вырываться на свободу, Принц обвязал её тонкую талию остатками шкуры, на манер дамского кушака. Она полоснула его ногтями, что-то невнятно протараторила и снова закричала. Лишь увидев тело Ведьмы, девушка смолкла и потянулась к нему. Продолжая поддерживать хрупкую сестру, он помог ей подползти к неподвижной старухе.

Гнёздышко рвалась к Нож, не умея толком ходить и выкрикивая единственное слово, по которому Принц понял, что она умела говорить. И не только говорить. Заклинание тут было ни при чём: она сохраняла разум в птичьем теле с первого дня жизни.

Гнёздышко упала на грудь Нож, всхлипывая и повторяя хриплым голосом:

– Мама, мама, мама…

Они лежали рядом на сырой земле, Нож не просыпалась.

Гнёздышко тоже не желала двигаться. Она запустила пальцы в волосы матери, а Леандр запустил пальцы в её волосы. Дикие гуси по одному выпрыгивали из дверей старой хижины и, переваливаясь, шли к Нож и остаткам шкуры-яйца. По одному они клали жемчужно-серые головы на её тело, каждый находил себе место на её ещё тёплой коже. По одному гуси закрывали глаза, не желая расставаться со своей хозяйкой в самом конце. Нож будто парила среди моря крыльев, смерть очередной птицы всякий раз забирала у Леандра и Гнёздышка то, что могло бы напоминать им о матери.

Леандр отпустил руку сестры и развернул узел, лежавший рядом с телом, недавно бывшим ведьмой по имени Нож. Внутри он нашел краюшку хлеба, бугорчатую и странной формы, с коркой уродливого красноватого цвета. Она была не свежая и внешне не производила впечатление вкусной, но Леандр понял – это тот самый хлеб, замешанный его изувеченной рукой на его крови и слезах, что никак не могли остановиться. Он с самого начала был создан для этого утра. Разломив краюшку пополам, Принц обхватил дрожащую, ошеломлённую Гнёздышко и начал медленно проталкивать маленькие кусочки хлеба сквозь её трясущиеся губы. Она кривилась, но глотала, словно умирала от голода. Он тоже съел немного. Вкус был странный, на языке осталась горечь.

Через какое-то время они покинули мать и ушли навстречу лунному свету.

Гнёздышко стояла у ручья и мыла свои новые руки – мыла так, что они кровоточили. Брат подошел к ней и осторожно взял её ладони в свои. Они были липкими от крови, бежавшей струйками, а взгляд у неё был безумный.

– Гнёздышко, ты ранишь себя. Нам нужно идти в Замок. Если повезёт, проберёмся внутрь сегодня ночью.

Девушка яростно затрясла головой – на тёмных волосах ещё виднелся серебряный кровесвет, и она казалась старухой с сединой в чёрных кудрях. Голос Гнёздышко был как испорченный камертон, точно арфа, разбитая в щепки на пустом берегу.

– Я. Не. Пойду. Не туда. Не в гнездо.

– Нож просила нас…

– Мать!

– Мать просила нас, взяла с нас слово.

– С тебя.

– Ладно, она взяла слово с меня. Значит, пойду я. Ты бросаешь её теперь, раз она умерла? Это мой отец – не твой. В чём дело?

– Бросаю её? Бросаю? – Она ударила себя кулаком в грудь. – Моя мать! Моя стая!

– Да, но моя стая ведёт себя так. Стая принцев. Нам нужны Подвиги. Мы даём обеты. И иногда убиваем Королей. Это наш долг.

– Не мой. Ты не мой птенчик. Не мой долг. – Она выплюнула последнее слово, выхаркнула его откуда-то из глубины своего тела. Посмотрела на брата, окинула его взглядом с головы до пят. Немного успокоилась, собралась с мыслями. – Ты один, – прошептала она. – Я одна. Мать была одна. Ничего не меняется. Я тебе расскажу почему. Когда я была не я. Когда я летала…

Сказка Гусёнка

Ночь за ночью под луной я умирала от голода, одна, без стаи. Я помнила мать и знала, что я не-птица. И всё-таки очень хотела есть; даже думать не могла, так меня мучил голод. Рядом с гнездом были Соколы. Рабы-охотники. Я полетела за ними, подбирая то, что выпадало из их клювов. Они кричали на меня из-под кожаных масок, кровавили мне крылья, пытались выцарапать глаза. Я была не такая, как они. Не их долг. Я ещё не умела хорошо летать, но училась. Я следила за чайками, скворцами, дятлами-сокоедами и колпицами: от них научилась и пикировать, и делать виражи, и ускоряться, и приземляться.

Никаких слов – только полёт и ветер вместо матери.

К Воронам отправилась я, они не приняли меня.

К Воробьям отправилась я, они не приняли меня.

К Ястребам отправилась я, они не приняли меня.

К Орлам отправилась я, они не приняли меня.

Я была одна. Все гуси улетели на юг; никого не осталось, чтобы взять меня с собой. Нет стаи – нет еды. Я была совсем маленькая, а странствия увели меня далеко от гнезда. Я спала в дуплах, на ветру с восточной луны, мёрзла и боялась, боялась Соколов и теней, что прятались в гнезде. Кричала во сне и тихо плакала.

Однажды утром, когда мне исполнился… год? Два? Время для гусей течёт по-другому. Пернатый великан, размером больше Сокола, нашел меня на дереве, где я прятала голову под крыльями. Он взъерошил мои перья своим тёплым клювом, и я осмелилась посмотреть ему в глаза. Они были красные, оранжевые, белые – цвета огня.

– Почему ты плачешь, малышка? – спросил он, и его голос был подобен солнечному отблеску на крыле.

– Я одна, – ответила я и задрожала, испугавшись больших бронзовых когтей.

– Я тоже, – сказал он. Перья у него были такие же, как глаза, – цвета углей и языков пламени, пожирающих зелёные ветви, а хвост напоминал золотой водопад. – Если хочешь, можешь пойти со мной, тогда мы оба будем не одинокими. Я научу тебя ловить кротов, когда они выбираются на солнце; воровать вишни из сада так, чтобы тебя не подстрелили, и покажу источники с чистой водой, которые не охраняют собаки.

Я вдохнула холодный воздух – но исполин был тёплый, как трескучий огонь в очаге, и мои перья больше не дрожали от холода. Я была голодна и не знала, что такое вишня; перебирая перепончатыми лапами, выбралась из дупла на ветер.

Мне было нечего сказать. Я знала лишь о червях и кусочках мяса, которые роняли Соколы, и о том, что в некоторых дуплах живут другие птицы. Огненнокрылый прочистил горло.

– Ты, наверное, не просто одна, а заблудилась, – вежливо заметил он.

– Да… наверное. Кажется, когда-то у меня была мать, и она отослала меня прочь, но я мало помню. Ищу таких, как я. Соколы клюют меня, вороны обзывают. Я не нашла никого с серыми перьями, перепончатыми лапами и длинными шеями.

– Ну что ж, – с серьёзным видом сказал птица, – тогда вдвойне важно, чтобы ты научилась воровать, иначе умрёшь от голода, прежде чем отыщешь своих серокрылых, перепончатолапых и длинношеих собратьев. Тебе повезло, ты повстречала Жар-Птицу. Они – лучшие из всех птиц, а я – лучший среди них. Ты лишь ребёнок, и за тобой надо приглядывать хотя бы до той поры, пока не наступит лето и не вернутся гуси. Потому что ты, птенчик мой, гусыня. По крайней мере, мне так кажется. Я вообще-то раньше ни одной гусыни не видел. Не переживай, серокрылая малышка, я научу тебя всему, что нужно знать, и расскажу о том, как совершил свою лучшую кражу…

Сказка Жар-Птицы

Зови меня Фонарь – и не смейся! Я всегда был ласковым, и моя мать решила, что лучше назвать меня в честь маленького огонька в стеклянном сосуде, а не в честь пламени, пожирающего деревья, детей и житницы. Обычно Жар-Птицы не склонны общаться с себе подобными, но я любил свою семью и оставался в гнезде намного дольше прочих гордых алых селезней.

Я был ласковым – и при этом лучшим вором в стае: мог схватить мельчайшее горчичное зёрнышко с ладони принцессы, и она бы заметила пропажу, лишь возжелав посадить его в своём саду. Однажды, когда моя кузина высиживала кладку из восьми оранжевых яиц – немаленькую! – в своём гнезде из пепла и жаловалась на то, как ей хочется вишен, чем ярче, тем лучше, меня попросили раздобыть их, пока сёстры не заклевали её до смерти, исстрадавшись по тишине. Вишни! Только особенные, сладкие и блестящие, могли насытить мать восьмерых.

Я любил свою кузину, хоть её карканье и резало слух… Но разве у наседки нет права желать странного, когда она в гнезде и на яйцах? Я полетел разыскивать ягоды.

В одном отдалённом краю, среди пустыни, жила сахиба, которую в те времена звали Равхиджа; её сады были так же знамениты, как и её красота. Она посвящала всё своё время уходу за деревьями, которые рано или поздно начинали плодоносить; плоды были без единого изъяна или пятнышка, один слаще другого, блестящие и тяжелые. Я назвался умелым вором, но ещё никто не сумел забраться к Равхидже, чей ум был не менее знаменит, чем сады. Именно её вишен возжелала моя кузина, и я решил, что стану первым, кто сумеет сделать невозможное.

Ни мой размер, ни цвета не позволяют назвать меня незаметным. В моей профессии это помеха, но я справляюсь, как могу. Как только солнце втянуло свои тёмно-голубые когти и последняя вспышка верного света скрыла моё оперение от любого случайного взгляда, я легко перепрыгнул низкую кирпичную стену. Мой хвост волочился по мягкой красной почве, пока я крался, то перепархивая, то переступая лапами сквозь ряды деревьев, выискивая одно достаточно яркое, чтобы можно было спрятаться. Там росли деревья хурмы, яблони, лаймы и пеканы, гранаты, инжиры, апельсины и танжерины, груши и абрикосы, авокадо, точно жирные изумруды, и сливы, как пурпурные кулаки. Все плоды чуть не лопались от сока, прячась в блестящей зелёной листве, полностью созрели, хотя, безусловно, никак не могли появиться одновременно и рядом друг с другом. Ведь одни растения предпочитали мороз, другие – полыхающее небо. Вишни, вот они – здоровенные, будто гигантские костяшки, и краснее моих собственных перьев! Я сорвал их множество, пока шел, и придержал в своём зобу как аистиха, отбирающая рыбу для птенцов. Потом взлетел и схватил лучшую ягоду, не потревожив потолок из листьев и оставшись необнаруженным. Я был золотой искрой среди зелени, быстрой как мысль. Мне это даётся легко – дело привычки. Обещаю, кулёма, ты тоже этому научишься!

Но я должен был отыскать место, где можно спрятаться до тех пор, пока снова не станет темно и не удастся перепрыгнуть через стену, не привлекая к себе внимание Равхиджи. Для этого подходили лишь некоторые деревья – у Жар-Птицы, увы, необычное оперение. Но судьбе было угодно, чтобы в самом центре сада обнаружилось самое удивительное дерево из всех, что мне доводилось видеть. Оно было создано для меня, подходило по цвету и плодам, будто я вырос среди его ветвей и улетел вместе с ветром однажды осенью – так давно, что всё забыл.

Это было тыквенное дерево. Точнее говоря, я счёл его таковым, хотя все другие известные мне тыквы росли на лозах, стелившихся по земле. Стволом ему служила тёмно-оранжевая горлянка, изогнутая спиралью, с толстым основанием, из-под которого высовывались золотые корни, и тонкой верхушкой; кора была изрезана глубокими бороздами, уходившими до самого верха. Тут и там имелись ветви, желтые с бледно-зелёными кончиками, каждая толщиной с талию. Всё дерево опутали красно-золотые лозы, с которых свешивались массивные тыквы, будто лампы, и каждая светилась, словно там и впрямь жил маленький огонёк. Это был праздник, блиставший посреди сказочного сада, как танцовщица в толпе безвкусно одетых женщин, не способных двигаться под музыку.

Я полетел к нему, как летят навстречу любви. Это дерево спрячет меня, убережет: настолько яркое, что в его кроне я стану маленьким коричневым воробьем. Оно горело почти как полыхающие деревья моей пустыни, но его свет был нежным и мягким, и само дерево не сгорало. Ни один садовник не обнаружил бы меня среди этого золота. Я в благоговении обошел дерево по кругу, а потом взлетел к мясистой вершине. Но вдруг меня пронзила жуткая боль, от которой я кубарем полетел с безупречных ветвей. Я испугался, что настал конец, меня пронзил какой-то жуткий трезубец. И я упал – какой позор для Жар-Птицы! – прямо в переплетение мерцающих корней. Когда перед глазами прояснилось, я увидел перед собой две безупречные ножки, зелёные, точно молодые побеги.

Равхиджа наклонилась ко мне, вертя в изящных пальцах длинное рубиновое перо с каплей тёмной крови на кончике стержня.

– И зачем же тебе понадобились мои вишни, милый попугайчик? – сладким голосом спросила она.

Равхиджа выглядела в точности как тыквенное дерево. Её волосы ниспадали до щиколоток витыми шнурами, мясистыми и оранжевыми, а одежду заменяли широкие припорошенные пылью листья, которые покрывали каждый дюйм тела, обрамляя лицо. Оно было красное и блестящее, точно рассечённая тыква.

– Почему ты пошел на такой риск ради нескольких вишен? Ведь их можно купить где угодно. Зачем ты пришел воровать у меня?

Я покраснел, насколько это возможно для Жар-Птиц, и без того наполовину багровых.

– Моя кузина жаждет этих вишен. Представь себе, она сидит на кладке из восьми яиц, а твои плоды знамениты. Конечно, я мог бы их купить, но тогда был бы лишён возможности похвалиться.

Волшебный лоб нахмурился, и Равхиджа выпрямилась, всё ещё держа моё перо в опущенной руке. Я неуклюже поднялся, а она поглядела сквозь зелёные ресницы на великолепное дерево. Она так стояла долго, будто они с деревом о чём-то тайно беседовали. Наконец заговорила, и её голос был как мёд с перцем или густой сладкий сок:

– Если верить слухам, раз я взяла перо из твоего хвоста, могу отдавать тебе приказы. Это и впрямь так?

Разумеется, она всё знала. Удача была не на моей стороне.

– К несчастью для меня, да.

– Что бы ты сказал, уточка моя, если бы я предложила сделку, а не просто начала тобою распоряжаться?

– Зачем тебе это делать, если ты знаешь, что я не смогу отказать? – спросил я, всё ещё чувствуя дурноту после утраты пера.

Равхиджа улыбнулась – её зубы тоже были бледно-зелёными, цвета грушевой кожицы.

– Это всё манеры, вежливость. Честь! Дело в том, что я – в отличие от некоторых – склонна добывать желаемое путём справедливого обмена, а не с помощью жульничества. Сорняк берёт то, что ему не принадлежит, и производит лишь новые сорняки; яблоня берёт то, что ей дают по своей воле, и возвращает сидр, пироги, пирожные и варенье.

Я хотел возразить, что нет вины сорняка в том, что его семя ветром занесло в яблоневый сад, и вообще существуют растения, чья полезность никоим образом не связана с пирогами. Но передумал.

– Что ж, – сказал я, вычищая грязь из крыльев, – о чём речь?

– Ты получаешь любой из моих фруктов в обмен на тот, которого у меня нет.

Тут я насторожился, мои оставшиеся перья встопорщились от интереса.

– Мне придётся его украсть?

Она засмеялась, её наряд из листьев зашелестел.

– Боюсь, ты можешь оказаться прав. Но по крайней мере ими никто не владеет, так что кража будет таковой лишь по названию – в том смысле, что, собирая фрукты с дерева, ты его обкрадываешь. Мне нужны семена иксоры, которые похожи на вишни, так что я не буду возражать, если ты возьмёшь несколько настоящих вишен для своей кузины. Иксоры растут в пустыне под названием Пороховая бочка, их ветви горят днём и ночью. Но я думаю, что для тебя это не проблема.

– Нет, моя госпожа, – ответил я с усмешкой. – Ещё не зажегся огонь, что сможет мне навредить.

Я не хотел говорить Равхидже, что знал об иксорах всё, так как родился в их обжигающей тени и что именно на пепелище одного из них меня ждала кузина.

– Ты согласен на сделку?

– Да. Ты отдашь мне перо, раз мы теперь стали хорошими друзьями?

Она посмотрела на длинное красное перо, потом снова на дерево.

– Нет, – медленно проговорила она. – Я предпочитаю честный обмен, но не стоит полностью доверять вору. Ты получишь его назад, когда я получу свой фрукт.

Я поскрёб когтистой лапой землю у золотых корней. Попался так попался!

– Тогда мне стоит отправиться в путь, пустыня далеко. Но должен заметить, прежде чем улечу, что никогда не слышал о тыквенном дереве, ни в одном уголке мира. Поскольку всем известно, что тыквы растут на лозах, я подозреваю, что ты сотворила злое колдовство, чтобы превратить одну такую лозу в дерево, – значит, мне тоже не стоит тебе доверять.

Равхиджа снова прислонилась к необычному, хотя и симпатичному на вид, дереву и широко ухмыльнулась. У меня на глазах – я не лгу тебе, маленькая гусыня, – она наклонялась всё сильнее, пока оранжевый ствол не поглотил её целиком, так что лишь зелёные пальцы остались снаружи.

– Я собираю редкие вещи, – раздался её голос, чуть приглушенный мякотью ствола, – потому со мной произошла неприятность.

Голова Равхиджи вновь появилась среди высоких ветвей, и она понемногу выбралась – длинные жгуты её волос натягивались, прежде чем с чпоканьем выскочить на свободу и упасть почти до земли. И вот она удобно устроилась на ветке, между двумя совсем маленькими тыковками.

– Видишь ли, – сказала она, вздыхая, – когда становишься знаменит благодаря разнообразным товарам, к твоим дверям начинают приходить очень разные люди. Они требуют удовлетворить их просьбы, какими бы ужасными те ни были.

Сказка Садовницы

Я дерево.

Впрочем, с той же лёгкостью можно сказать, что это дерево – я. Я родилась, когда дерево, что росло до него, уронило в землю семя; я открыла глаза под землёй и ею питалась, она была моим пирогом и вареньем. Ещё была чудесная вода, сочившаяся сквозь землю, как мёд сквозь сито. Меня всё время мучила жажда.

И вот однажды я проросла зелёным листочком, развернула его, точно открыла дверь, и вышла навстречу солнцу ребёнком, похожим на любого другого ребёнка. Но я по-прежнему спала внутри дерева по ночам, пока оно росло и пока я росла. Мы возлюбили друг друга, как конечность торс, и были счастливы вместе.

Однажды мимо кирпичной стены шел бродячий торговец с мешком, полным чудес на продажу. Я подбежала к нему – раньше никогда не видела людей – и спросила, как его зовут, из какого он города, чем занимается, сколько у него братьев и сестёр и прочие вещи, которые любопытный ребёнок желает узнать о незнакомце. Он был очень добр и предложил мне перебраться через стену, чтобы поглядеть, что он продаёт. А продавал он семена.

Яблони, хурма, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики и вишни – всё, что можно себе представить; а я уж точно и помыслить о таком не могла. Я хотела перейти через стену, как некоторые стремятся отправиться на войну, а кто-то – к женщине. Но у меня не было денег, я ведь росла деревцем и проросла недавно. Торговец пожалел меня, маленькую неряху с оранжевыми волосами и зелёными зубами, нищенку, у которой было лишь несколько акров пустой земли. Он присел, так что наши лица оказались вровень, и сказал, что, если я отправлюсь вместе с ним торговать, чинить, менять и делать прочие вещи, которыми занимаются путешественники, он станет платить мне один грош в месяц, купит настоящее платье и у меня будут все семена, какие только пожелаю.

Я решила, что это прекрасный план, перепрыгнула через стену, точно шустрая галка, и рухнула замертво.

Я не умерла, но это не имеет значения. Когда я пришла в себя, уже была глубокая ночь, и торговец перенёс меня обратно за стену, уложил на чахлую траву и сунул мне в руку мешочек, битком набитый семенами.

Мне не суждено было пересечь стену, как дереву не суждено вытянуть корни из земли и отправиться на телеге в другой лес. Неприятное открытие… Я была любознательна, как любое дитя, но мир за кирпичной стеной оказался для меня недосягаем.

И тогда я его вырастила. Яблони, хурму, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики. И конечно, вишни. Всё, что ты можешь себе представить, и многое из того, что я не могла представить себе. Времени у меня было достаточно – деревья живут долго. Я изучила ирригацию и аэрацию, трехчастное поле и целину, удобрение и обрезку, науку прививания. Всё это время тыквенное дерево росло и плодоносило, и, если я подкармливала его мякотью другие деревья, они начинали плодоносить круглый год. Акры запустевшей земли превратились в лес и самый прекрасный на земле сад, и в самом его сердце стояло дерево, которое суть я, и я, которая суть дерево. Все мы росли вместе и были счастливы.

Потом к нам стали приходить люди. Это были не добрые торговцы с мешками семян для маленькой грязнули. О, некоторые были достаточно добры, выпрашивая корзину груш или бушель фиг для тех или иных целей. Но зачем мне деньги, если я пью дождь и питаюсь землей? Наконец они вынудили меня начать торговлю. Фрукты в обмен на семена – если у них получалось принести мне то, чего в моём саду не было, я давала им всё, чего они хотели. Мой сад сделался ещё пышнее и красивее, появились и новые гости. Они рассказывали мне о мире, а я запоминала каждое слово, как усердная ученица.

И вот трижды две недели тому назад к моей стене пришел человек. Он мне сразу не понравился, но разве может дерево судить о людях по внешнему виду? Дуб может быть кривым, но сердце у него всё равно доброе и полное сока. Его волосы напоминали железо, кожа – кору лещины; одежды были ярко-красными, будто малиновка, что чирикает на яблоневой ветви. А шея бледная, синеватая, словно она не знала солнца с того момента, как он появился на свет из материнской утробы.

– Доброго тебе дня, Равхиджа, – сказал он и поклонился. Я к тому времени давно перестала удивляться, что всякие незнакомцы знают меня по имени. – Я пришел с длинным списком.

Я упёрлась ладонями в бёдра, на которых росло моё собственное красивое платье, хотя, должна признаться, иной раз с тоской вспоминаю муслин, обещанный торговцем.

– Если тебе есть что предложить на обмен, я постараюсь отыскать то, что тебе нужно.

– В этом всё и дело. Видишь ли, я пришел не торговать, а заявить о своих намерениях. Зачем отказываться от того, что тебе принадлежит по праву, если можно просто взять желаемое? – Он щёлкнул пальцами, и над его ладонью появился синеватый огонёк, который потрескивал и шипел. – Думаю, дереву хватит и такого объяснения. Никто из нас не хочет жертвовать собой. Впусти меня.

Разве у меня был выбор? Он бы сжег всё дотла или, если ему была известная моя природа, перетащил бы меня за стену и в любом случае всё разграбил. Я провела его по саду, как если бы он был хозяином, хотя ничья нога, кроме моей, ещё не ступала по этой земле. Я попыталась дать ему всё по списку – очень странному списку, в котором имелось множество трав и фруктов, коры и сока, даже образцов почвы. У меня было почти всё: слава моя родилась не на пустом месте.

Но последний пункт, ох…

– Думаю, понятно, что иксоры у меня нет, – прошептала я, избегая взгляда незнакомца и сторонясь танцующего пламени в его руке. – Ты бы почуял запах дыма, если бы оно у меня росло.

– Но мне сказали, что у тебя есть всё, что растёт под солнцем. Мне нужна иксора, без неё остальное бесполезно.

– Зачем тебе всё это? – жалобно спросила я, стараясь не плакать.

– Дорогая моя госпожа, я Волшебник. Хватит и того, что мне это требуется. Некоторые рождаются с магией, которая бьется внутри них, как муха, пойманная в стакан. Другим так не везёт.

Сказка о Мальчике, который нашел Смерть

Я давным-давно понял, что лучше быть Волшебником, чем не быть им. Лучше запереться в комнате, похожей на кухню, и заварить себе новый мир в стеклянном сосуде, чем ковыряться в грязи ради жалких корнеплодов или таскать молоко, надоенное из костлявых тёлок, и чесать щёки, пока они не станут красными, как свежее мясо.

Видишь ли, я никак не мог перестать чесаться.

С самого рождения кожа всё время слезала с меня бледными чешуйками, будто я вот-вот сброшу её целиком, и это было очень больно. И чесание на самом деле не помогало, но я не мог остановиться и царапал руки, грудь, шею, щёки, даже веки – на мне не было ни единого места, которое не полыхало бы от зуда.

Люди охали, увидев меня, – мальчика, с которого слезала кожа, и её тонкие лохмотья развевались, словно бумажные ленты на суровом ветру. Доктора, ведьмы и даже волшебники приходили один за другим, но никто не смог охладить моё полыхающее тело. Наконец мать завернула меня в пелёнки, привязала руки к доскам, чтобы я не мог чесаться, и прислонила меня к влажной стене погреба. Там я и рос; кормили-поили меня с ложечки морковным пюре и морковным супом; морковкой на пару, печёной, сырой, жареной и сушеной; хлебом с морковной корочкой и чаем из цветов моркови. На наших полях росла только морковь, и дни мои были заполнены оранжевыми корнеплодами, которые испуганная мать ложкой засовывала в мой шелушащийся рот.

Я висел на своих досках, и по моей коже будто ползали мурашки. Дыхание стало неглубоким и быстрым, мне всё время не хватало воздуха. Став юным мальчиком, я по-прежнему висел на стене, как портрет самого себя; моя кожа затвердела, превратившись в подобие чешуи, все волосы выпали, но зуд и жжение не прекратились. Однако я по-прежнему не мог чесаться. Легчайшее дуновение морковного ветерка через окно вызывало страшные муки, лишая воздуха и иссушая кожу сквозь бинты.

– Смерть у окна, – шептал отец матери после трапезы из морковного супа и морковной ботвы. Я глядел, но сквозь закопчённое окно не видел ничего, кроме болезненной луны, похожей на семечко в чёрной борозде.

– Он у дверей Смерти, – шептала мать отцу, когда мои вздохи сделались редкими и свистящими, точно сорняки на грядках. Я глядел – но меня держали в спальне, где была одна дверь – толстая, покорёженная, наша собственная.

А когда я был совсем плох и из моего рта на пол текла оранжевая рвота, родители качали головами и говорили:

– Смерть за его плечом.

Я извивался, чтобы увидеть эту тень за моей спиной, но там никого не было.

Вскоре после того, как мне исполнилось двенадцать, всё наконец прекратилось. Будто странное существо коснулось меня в ночи, и моя чешуйчатая, шелушащаяся кожа смягчилась. Я опять начал дышать полной грудью, со временем у меня даже отросли волосы. Казалось, я никогда не болел. Моя мать, чью радость можно было измерять в бушелях, развернула пелёнки, отвязала мои руки от досок и увидела, что её сын вырос, – раньше она могла видеть меня лишь по частям, когда меняла повязки. Я был темноволосым и темноглазым, кожа моя походила на поле после засухи, но шрамы начинали бледнеть. Однако мой взгляд мать не могла вынести.

Родителям не терпелось отправить меня работать в поле, ведь было пропущено столько лет, но я перестал чесаться не для того, чтобы начать ковыряться в земле.

– Все эти годы вы говорили, что Смерть рядом, но я никого не видел. Прежде чем посвятить свою жизнь морковке и коровам, я разыщу Смерть и спрошу, отчего я не понадобился ей, раз она столько лет жила в моём доме и висела на тех же досках, что и я.

Мои родители обменялись испуганными взглядами, решив, что за время болезни их сын сошел с ума.

– Смерть нельзя искать, – сказали они. – Она сама всех находит. Радуйся, что вы с нею разминулись, и научись выдёргивать корнеплоды из земли так, чтобы они не ломались.

Но у меня был разум ребёнка, и в моём сердце Смерть была высоким человеком в чёрном, который, возможно, ездил верхом на чёрном льве – я никак не мог решить. Раз она была рядом и видела мои страдания, мы точно подружимся. Ведь она успела хорошо меня узнать. Я бы спросил её: раз мы друзья, почему она позволила мне и дальше гореть, а не забрала с собой?

Родители запретили мне думать об этом, и я поступил разумно – выбрался из окна, когда мир погрузился во тьму, и пробрался через поля молодой моркови. Возможно, они скучали по мне, даже плакали. Я не знаю, потому что не вернулся.

Я следовал к своей цели самым логичным образом – искал в тех местах, где Смерть бывала чаще всего. Изнурённые болезнью мужчины и женщины, мертворождённые дети, зачумлённые дома и богадельни, поля битвы, если мне случалось их найти и пробраться вдоль линии фронта в фургоне с провизией, в поисках солдат с самыми тяжкими ранениями. Я даже подружился с отравителями, чтобы быть рядом с их жертвами в последний момент. Я был изобретателен, а моё молодое тело точно навёрстывало упущенное за время, проведенное привязанным к доскам. Я был неутомим и умнел с каждой ложью, произнесённой в присутствии умирающего, в определенном смысле учился. Рассечённая и гниющая плоть уж точно научила меня большему, чем морковь и дождевая вода.

Но Смерть я не нашел.

Я спрашивал каждого доктора и повитуху, солдата и наёмного убийцу. Все говорили одно и то же:

– Не человек ищет Смерть, а Смерть находит человека.

Наконец, сделавшись длинным и упругим, как ивовый прут, я забрёл в королевство, где полыхающее солнце казалось немыслимо красным, в джунглях всё хлюпало от сырости, король был воплощенным ужасом, а дороги выглядели полосами грязи на зелёном фоне. Неподалёку от столицы я промок до пояса, пробираясь через кустарник с широкими листьями, с которых на меня лилась илистая вода. Дорога была ненамного лучше леса, и я пребывал в дурном настроении, когда меня вдруг нагнал незнакомец.

– Здравствуй, мальчик, – сказал этот коротышка, почти гном в цветастом наряде и с волосами, уложенными замысловатым образом, с широким железным ошейником на болтах, закрывавшим всю его шею и часть плеч. Щёки у него были круглые, голос – грубый, как старый столб от забора. Он кивнул, приветствуя меня. – Ты паломник?

– Конечно, нет, с чего вы взяли? – резко бросил я в ответ.

– Только паломники следуют этим путём. Думаю, им кажется, что так они сражаются с трудностями, как душа с телом, – или другая похожая чушь.

– А вы паломник?

– В каком-то смысле.

– Я просто не знал, что есть другая дорога, – мрачно признался я.

– Много и разные. Вероятно, однажды в мире не останется дорог, которые не будут вести к нашим гаваням, башням и церквям. Кто-то на это надеется. Но если ты не паломник, отчего направляешься в Вараахасинд, Город Вепрей, где восседает на престоле Индраджит?

Я со вздохом пустился в объяснения, ставшие к тому времени привычными, как привычен мне собственный язык во рту:

– Я ищу Смерть. Я был у её дверей, она была у моего окна, стояла за моим плечом, но я не смог её увидеть. Я преследую эту цель уже много лет и прошел полмира, разыскивая её. И не говорите, что мне надо ждать, пока она сама меня найдёт, или что такой милый мальчик должен веселиться и играть. Я это слышал. Кое-что похуже тоже.

Человек призадумался; его ошейник поблескивал на солнце, отражая влажную зелёную тропу.

– Нет, я бы ничего подобного тебе не сказал.

Некоторое время мы пробирались сквозь мерзкую грязь. Потом среди толстых деревьев показались первые городские шпили из выкрашенного в белый цвет кирпича.

После долгого молчания человек проговорил:

– Если бы я сказал тебе, что знаю, где живёт Смерть, и с радостью тебя туда провожу?

Я сглотнул.

– Я бы спросил, что вы попросите в обмен на такую услугу.

– Лишь одно: чтобы ты, выслушав Смерть, выслушал и меня – и решил, кто из нас мудрее.

Конечно, были другие, кто говорил, что знает, и меня вели в тёмные переулки с сырыми тенями, где грабили или избивали и оставляли лицом вниз в бесчисленных лужах. Но я не мог себе позволить, следуя к столь необычной цели, отказывать кому бы то ни было. Я пожал плечами и пошел за ним в город, где навесы из свиных шкур затеняли узкие извилистые улочки, а воздух пах ячменным пивом. Я шел за ним по бесконечным террасам из красного кирпича и блестящим рисовым полям, что громоздились друг на друге на склонах холмов, поросших пышной зеленью; полям, разместившимся меж башен и бараков, везде, где можно было устроить пруд.

У вершины одного из холмов стоял дом, вроде муравейника у невероятной стены, которая отгораживала напоминавший тёмную блестящую луковицу дворец от рисовых плантаций и пыльных террас. Дом был большой и мог бы считаться красивым, если бы сильно не напоминал человечью голову, наполовину закопанную в землю. Его тростниковая кровля ниспадала, точно волосы; окна словно следили за нами, а веки-ставни припадочно дёргались на полуденной жаре.

– Вот Дом Смерти, – заявил мой спутник так небрежно, будто оповещал меня о прибытии в дом пекаря или повитухи.

Мы вошли в большую комнату, напоминавшую кухню, где самые разные вещи варились, сушились и плавали в булькающем кипятке. Коротышка словно забыл о моём присутствии и начал проверять всё, что испускало пар или аромат. Я наконец кашлянул, и он встрепенулся, точно испуганный воробей.

– Ох! Смерть, верно? Да-да, сейчас.

Он ненадолго погрузился в поиски чего-то за большим шкафом, а потом жестом фокусника протянул мне покрытый пылью предмет.

Это была большая стеклянная банка, до краёв наполненная землёй.

– Ты зря потратил моё время, старик, – сказал я со вздохом.

– Вовсе нет, мальчик. Ты желал Смерти? Вот она. Грязь и распад, больше ничего. Смерть всех нас превращает в землю. – Он нахмурился, чуть надул щёки. – Разочарован? Желал увидеть человека в чёрном? Кажется, у меня где-то завалялась мантия. Угрюмое худое лицо и костлявые руки? В моём доме больше костей, чем ты можешь сосчитать. Ты уныло обошел полмира в поисках Смерти, будто это слово значит больше, чем хладные трупы и грибы, растущие из глазниц юных девушек. До чего глупое дитя! – Его движения вдруг сделались стремительными, как у черепахи, ловящей паука, – такой перемены не ждёшь от кого-то медлительного и круглого. Он схватил меня за горло и сжал пальцы так, что я не мог дышать, в точности как в те ужасные дни, когда висел на стене и задыхался. Я свистел и хрипел, колотил его руками по груди; перед моими глазами поплыл багровый туман. – Тебе нужна Смерть? – прошипел он. – Я и есть Смерть. Я сломаю тебе шею и похороню в своей банке с грязью. Убивая, ты становишься Смертью, поэтому у Смерти тысяча лиц, тысяча тел, тысяча взглядов. – Он ослабил хватку. – Но ты и сам можешь стать Смертью, обрести её лик и взгляд. Хочешь сделаться Смертью? Хочешь жить в этом доме и учиться её ремеслу?

Тяжело дыша, я потёр шею и просипел:

– Ты такой же, как другие. Заманил меня в свой дом, обещая мудрость, а наделил тумаками.

– О-о, я совсем не такой, как другие. Я Волшебник, слуга Индраджита, и самая подлинная Смерть, какую только можно разыскать. Можешь и дальше бродить, следуя за призраками, если хочешь, – в конце концов кто-нибудь придушит тебя за кусок еды, и ты познаешь смертную природу человека, скажем так, на практике. Или оставайся со мной и учись, и однажды будешь стоять перед кем-то, как я стоял перед тобой, и он узнает в тебе Смерть, черноглазую и в чёрном одеянии. Может, ты и тупой, но не каждый ребёнок так жаждет стать учеником Смерти. Я предлагаю то, что ты ищешь. Хватит ли у тебя мудрости это принять?

Я уставился в пол и после долгого молчания пробубнил:

– Мне что же, и ошейник надеть придётся?

– Это вопрос выбора, – мягко проговорил он. – И свой я сделал сам. Магия – многогранный камень…

– Моя мать говорит, что магия от Звёзд, а во мне света не больше, чем в нашей корове.

– Некоторые в это верят. А те из нас, кому случалось обнаружить магию в вещах, камнях и словах, траве и листве, давно поняли, что неважно, откуда листва получила свою силу, – главное, что эта сила у неё есть. Некоторые из моих соплеменников, мужчин, женщин и монстров, давным-давно решили обменять свою свободу на власть. Они приняли ошейники, позволили властителям запрячь себя в ярмо. Если тебе нужна власть, ты сделаешь то же самое.

– Магия и есть власть, – возразил я.

– Магия – это магия. Если хочешь сварить зелье от кашля для соседских сорванцов или уберечь волосы от седины, магия к твоим услугам, тебе потребуется лишь чугунок. Но власть, возможность управлять своей судьбой и чужими судьбами, настоящая власть и, несомненно, возможность превратиться в Смерть, быть неоспоримой Смертью в глазах заблудших… Монарх с его возможностями может оказаться полезен, ему доступно куда большее, нежели просто трава и листва.

Я посмотрел на банку с землёй и облизнул пересохшие губы. После стольких лет Смерть опять стояла у моего окна и за моим плечом, а я был у её двери, и на этот раз видел всё, что она предлагала.

Сказка Садовницы (продолжение)

Я украдкой бросила взгляд на его бледную шею. Моё горло было сухим, как берёзовая кора.

– Но у тебя нет ошейника.

Он наклонился ко мне: так близко, что я почувствовала его болезненно-сладкое дыхание, словно цветочный покров на трупе.

– Я провёл там много лет, и кожный недуг меня больше не тревожил. Я учился изо всех сил, потому что одарённостью похвастаться не мог. Знания дались ценой нелёгкого труда, и я берегу их со страстью любовника, часто получавшего отказ. Но однажды, – его щёки вдруг порозовели, – я увидел в тёмном и блестящем Дворце необычную вещь, которую не смог забыть, хотя и пытался. Я завоевал свою свободу, древесное дитя, и теперь ни один Король не назовёт меня сервом. Я разматываю нить свободы в поисках возможности повторить ту вещь и близок к цели – мне нужна иксора, чтобы продвинуться в своём исследовании. Но я устал, Равхиджа. Я устал бродить по миру, это мне не к лицу; уже посетил достаточно много презренных садов в поисках мельчайших семян. Если у тебя нет иксоры, ты добудешь её для меня.

– Сир! – воскликнула я. – Если вы знаете, кто я, знаете и то, что я не могу покинуть сад! Как же я доберусь до дерева, растущего в пустыне?

– Это не моя забота. Я был изобретателен, и тебе придётся. Ты добудешь мне семена, или я сожгу твой сад дотла. – Он машинально поскрёб бледную шею. – Я превращу все деревья в пламенеющие иксоры, и тебя вместе с ними, поскольку сомневаюсь, что ты долго проживёшь после того, как твоё золотое древо обратится в пепел. Смерть найдёт тебя, и её взгляд будет чёрен.

Гость ушёл, унося шесть корзин моих редчайших плодов, и пообещал вернуться осенью, вместе со своим танцующим голубым огоньком. Я же беспомощно стояла у стены.

Сказка Жар-Птицы (продолжение)

– Что за чудовище… – выдохнул я.

Равхиджа уныло кивнула и спустилась с ветви:

– Лето почти кончилось, и у меня нет иксоры. Ничего удивительного. Я пыталась выменять семена, но нет такого храброго человека, который проник бы в сердцевину пылающего дерева, чтобы достать для меня одну маленькую ягодку.

– Нет человека, – сказал я, чувствуя, как внутри меня будто откатился камень, загораживающий вход в пещеру, – но есть птица, и нет в мире существа, более приспособленного к факельным деревьям, чем я. Ты не догадываешься, насколько это просто! Иксора – мой дом, собрать несколько искрящихся плодов так же легко, как склевать кукурузные зёрна из корзины. Даже если бы у тебя не было моего пера, прекрасная хозяйка тыкв, я с радостью отправился бы ради тебя в пустыню.

С зелёными слезами на глазах Равхиджа поцеловала меня в пушистую щёку и напомнила, что следует подождать, пока дерево будет почти мертво, и лишь затем ворошить пепел. Ей нужно было, по меньшей мере, три семечка, а мне по возвращении разрешалось взять любые фрукты. Равхиджа суетилась, точно мать, которая отправляет сына в школу; напоминала о том и этом; предупреждала, чтобы я не обжегся, хотя это было излишне. Прощаясь, я клюнул её волосы – это означает симпатию, моя серощёкая девочка.

По вкусу они были точь-в-точь как тыква.

До пустыни лететь далеко. Много стран надо пересечь, и цвета их столь же разнообразны, как шутовское одеяние. Я следил, как они возникают и исчезают подо мной, высыхая, пустея и превращаясь в песок. Преодолев границу, которая отделяет зелёные края от пустыни, нужно лететь дальше, чтобы достичь белых песков и соляных равнин, где растут иксоры.

Я хорошо знаю те места.

Когда последние зелёные земли остались позади, я почувствовал, что за мной следят. Этому я тебя тоже научу, гусёнок! Возникло тихое и едва уловимое ощущение присутствия нежеланной компании. Любая птица должна уметь это чувствовать, как и отличать ветер, поднимающий к облакам, от ветра, влекущего к воде. Но за мной ещё никогда не охотились так целенаправленно, как в тот раз. Шаги охотника были легче вздохов, и хотя иногда мне казалось, что я его вижу – точку на земле подо мной, – гораздо чаще я чувствовал его в воздухе рядом, и это заставляло беспокоиться.

Зная, что за мной охотятся, я не мог отправиться к гнезду кузины и приветственно прижаться к ней, прежде чем заняться сбором ягод. Я не знал, есть ли в лесу другие деревья, готовые плодоносить. Я много дней летал кругами, увлекая за собой странного охотника подальше от гнездовий Жар-Птиц. Пришлось проложить извилистый путь сквозь пылающие рощицы, на это ушло много дней. Наконец, в обход добравшись до соляных равнин, я увидел то, что хотел, разложенное на белой земле, точно приглашение к пиру.

Я птица неглупая. Охотник устроил мне ловушку, которой – даже не будь у меня задания прекрасной тыквенной девушки – было бы трудно избежать. Ведь на свете нет еды вкуснее, чем та, которой кормит мать. Я поглядел с высоты на фрукты, десятки вишен, которые могли бы пробудить целый лес, и едва не разорвался пополам, стараясь от них отвернуться. И всё же отвернулся.

Странное дело, но в лесу я уже не чувствовал слежку. Это чувство исчезло, растворилось, как ветерок во время шторма. Рядом никого не было: мой преследователь потерял след или сдался. Причина не имела значения, главное, что я мог наконец приблизиться к своей кузине и выплюнуть несколько вишен, спрятанных в зобу, около её гнезда, как аист срыгивает рыбу. Она их склевала, но ягоды оказались горькими. Кузина плакала и не могла остановиться; её слёзы, точно горящее масло, оставляли чёрные пятна на песке рядом с гнездом из пепла.

– Фонарь, птенчики, – задыхаясь от рыданий, проговорила она. – Птенчики! Он их всех забрал.

– Что? – воскликнул я. – Кто забрал? О чём ты, кузина? Твои яйца здесь, я вижу, как они переливаются под тобой! Прекрати плакать и расскажи, что случилось!

Всхлипнув, она в ужасе прошептала:

– Кто-то пришел в пустыню: весь белый, пахнущий сгоревшим хлебом и медной стружкой. Он подошел к каждому умирающему дереву, которое могло бы стать гнездом, вытащил жилу с соком и семя. – Я, потрясённый, ахнул. – Но и этого показалось мало: он скормил мясо своим женщинам, а семена сложил горкой, будто мусор. – Гусыня опять разразилась бурными рыданиями; её грудь ходила ходуном, и я испугался, как бы кладка не потрескалась. – Они их опрокинули, – пробормотала она так тихо, что я едва расслышал. – Женщины их опрокинули, как опрокидывают детские шарики для игры, и там не было яиц, чтобы родилась искра. Пройдут годы, прежде чем другая самка совьет гнездо.

Я утешал кузину в её беде, а сам едва стоял на ногах от горя. Конечно, ты не понимаешь, серое сердечко. Это наш великий секрет, и я поведаю его тебе, чтобы ты поняла – я не прячу мудрость, которой стоит поделиться. У яиц, которые снесла моя кузина, не было петуха, их оплодотворило умирающее дерево. Искросемя порождает новое дерево и новую птицу; первые корни новая иксора выпускает из яйца с птенчиком. Кремню семени нужно что-то для появления искры – и перья, и кора. Мы не можем друг без друга! Самец Жар-Птицы лишь охраняет гнездо. Мы как пчёлы – не можем спариваться, по крайней мере, не с нашими самками. Я слыхал, что кое-кому удалось вытащить яйца из дерева и зажечь собственной кожей, но даже их имена стали пеплом. Вся моя семья – матери, братья, сёстры, кузины, тётки и дядья – и ни одного отца. У меня никогда не будет собственных птенчиков. Иксора – наша вторая половина.

Теперь ты понимаешь, отчего я с готовностью согласился на просьбу Равхиджи, хотя три семени, предназначенных для неё, могли бы стать тремя Жар-Птицами. Я бы и без пера выполнил эту просьбу. Я думал, что, если моя кузина может высиживать древесные яйца, быть может, дерево… Впрочем, это уже не имеет значения.

Я ничего не мог сделать, оставалось ждать. И вот выводок появился на свет – нет ничего прекраснее восьми юных огненных пташек, пробивающихся сквозь скорлупу. Но им и мне пришлось ждать ещё, пока другие иксоры рассыплются в пепел, чтобы юные чёрные тельца заполыхали ярким пламенем, другие самочки оплодотворили свои яйца в потоке сока, а я отыскал три семени для Равхиджи.

Прошло пять лет, прежде чем я получил то, в чём она нуждалась. Я полетел назад над странами, что менялись подо мной от золота к зелени, и дурные предчувствия вкупе с леденящим душу страхом переполняли меня, как мёд соты. Я внушал себе, что Равхиджа нашла другой выход: однажды утром к её стене пришёл чужак-охотник, который с радостью отдал маленькие красные семена. «Кто-то точно её спас», – уговаривал я себя. Она радостно помашет мне, стоя возле своего дерева, скажет: «Не глупи! Всё хорошо закончилось». И её оранжевые волосы будут светиться на солнце.

Но я знал, что это ложь. Когда наконец увидел сад, он был чёрен, будто печная сажа, а стена оказалась разрушенной, разбитой на куски. Голые остовы деревьев выделялись на фоне серого унылого неба – ничто не росло и не плодоносило. Некогда пышная зелень превратилась в слой праха, покрывавший землю. Всё погибло, всё! Я облетел руины и едва сумел удержаться в небе – моя вина была тяжела, как привязанный к шее якорь.

Но кое-что осталось. В центре сада, где стояло красивое дерево, породившее во мне тайную надежду, пробился стройный зелёный росток, почти невидимый в лучах заходящего солнца.

Рядом с ним в сожженной земле ковырялась маленькая девочка.

– Ой! – воскликнула она, увидев меня. – Какая красивая птичка!

Я опустился подле неё, мой блестящий хвост взметнул пепел старого дерева.

– Равхиджа? – неуверенно тронув её клювом, спросил я.

– Ох, нет, я Равхи! – воскликнула она, подпрыгивая, чтобы погладить мои перья, как сделал бы любой восхищённый ребёнок. Девочка глядела на меня из-под зелёных ресниц, её волосы были короткими, но уже начали сворачиваться в мясистые оранжевые жгуты.

Конечно, я всё понял. Любое дитя иксоры поняло бы – древо уронило семена в землю, а нет земли щедрее, чем пожарище. Родилось новое древо, а вместе с ним и новая хозяйка.

Я отдал девочке семена. Больше ничего не мог сделать.

Она сочла их весьма милыми.

Сказка Гусёнка (продолжение)

– А как же твоё перо? – прошептала я. Под нами холодный и заснеженный озёрный край трепетал как огромная белая стая.

Фонарь покачал сверкающей головой.

– У Равхи его не было, и не имело смысла спрашивать, куда оно делось, – девочка ничего не знала о старом дереве или о садовнице. Думаю, Волшебник забрал перо, когда изображал Смерть. Я чувствую его, как глаз или ухо, отделённые от меня. Оно не сгорело, находится не близко, и никто не звал меня с его помощью.

Я подлетела чуть ближе к горячему великану, наслаждаясь его теплом. Налипший на моём клюве снег таял.

– Мне жаль, что она не могла бы свить с тобой гнездо, как ты хотел, – застенчиво сказала я.

Фонарь улыбнулся и прищурился, спасаясь от падающего снега.

– Таким, как я, не суждено иметь гнездо. На это было глупо надеяться. А если бы что-то получилось, мы с тобой не встретились бы, перепончатые лапки, и это было бы весьма печально.

Он летал со мной всю зиму и весну, кормил меня травой, мышами и одуванчиками, пока я не выросла, а моя шея не стала длинной. Когда вернулись гуси, я не захотела уходить к ним, а он не стал меня прогонять. Я летала под его крыльями, которые были широки, точно облака на закате, двери часовни или тени кедровых ветвей. Соколы мне больше не грозили. Вместе мы пересекли широкое пурпурное море и вернулись обратно, отдыхали под сенью пальм. Он научил меня многим песням и языку скворцов, аистов, чаек. А ещё воровскому ремеслу – я стала заправским домушником. У меня не было недостатка в вишнях.

Время останавливалось, когда мы летали и пробовали облака на вкус. Я была счастлива. Я была вся его. Нам никто не был нужен. Я не плакала. Но через два лета увидела знакомые деревья, и тень гнезда опять появилась на горизонте. Я вздрогнула от страха.

– Я привёл тебя домой, малышка, – сказал Фонарь, – потому что появилась новая стая, которая взывает к луне и солнцу, чтобы найти тебя.

– Я хочу остаться с тобой, – я заплакала, и он обнял меня крыльями, которые были подобны вечернему небу, сомкнувшемуся над моей головой.

Он с несчастным видом переминался с ноги на ногу.

– Мы разные, серое моё сердечко. Только те, у кого одинаковые перья и клюв, могут оставаться вместе навсегда. Может быть, мне вообще не стоило о тебе заботиться, но ты была такая слабая и милая, а у меня никогда не было птенчика, чтобы его любить. Теперь с тобой всё будет хорошо, я точно знаю. Тебе нужны стая и гнездо. Я же могу дать лишь полыхающее дерево и холодные фрукты. И… что-то манит меня, как палец, зацепивший за грудину. Моё перо зовёт меня к себе, и я не могу сопротивляться.

– Но мне не нужна новая стая! И ты можешь сопротивляться – повернуться и улететь в другую сторону так быстро, как только сумеешь.

Фонарь вздохнул, даже его блестящие краски, оранжевые и золотые перья, что освещали мой мир, показались приглушенными и тусклыми.

– Всё не так, любовь моя. Когда моё перо зовёт, я должен отправиться в путь. Я не могу лететь в другую сторону, как не могу лететь под водой.

Мне было всё труднее сдерживать слёзы. Мы опустились на кривой ствол дуба на краю большого внутреннего двора, и что-то там было, на брусчатке, что-то, пахнувшее воспоминаниями. От него повалили кубы дыма, а за дымом последовало яркое пламя, сверкавшее сквозь утренний туман.

– Мы разные, – повторил Фонарь. – Перед тобой огонь, иди же к нему без страха и родись заново с такими же, как ты, родись в огне, как я. В тебе будет немного того, из чего создан я.

Запах тянул меня – он был мне знаком, так знаком, и над костром откуда-то появились птицы, множество птиц, чьи крылья испускали одуряюще-прекрасный аромат. Я подумала о лошадях, молоке и тёмных сырых подвалах.

Это был запах моей матери. Своей тёплой головой Фонарь толкнул меня в спину прямо к ней. Медленно взмахнув крыльями, я скользнула в туман и полетела, не оглядываясь. Я знала, что не нужна ему… И вот передо мною была моя мать, которую я отчаялась найти. Из меня словно выдирали перья, и с их кончиков капала тёмная кровь.

Когда моя мать горела, я не испугалась: перекусила путы и поцеловала её полыхающие губы. Вокруг меня летали птицы, выглядевшие в точности как я, – с длинными шеями, серыми перьями и перепончатыми лапами. Они были моей стаей, знали, что я такая же; и она была моей стаей, и я любила её. Я не видела огня, только дорогу к ней, и я помогла ей подняться из пепла – должно быть, так поднялся Фонарь, когда был маленьким чёрным птенчиком. Я помогла матери подняться и улететь в ночь.

Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)

– Я принадлежала им. Не тебе. Только стая заботится о стае.

Гнёздышко устремила на Принца полный скорби и недоверия взгляд больших чёрных глаз.

– Но мы семья, мы одна… кладка, – негромко возразил Леандр.

– Мы разные. Ты своего отца подведёшь под коготь. Мне он не отец.

Кровь бросилась Леандру в лицо. Он увидел отца мысленным взором и не ощутил к нему любви.

– Он причинил вред нашей матери и всем её людям. Он всё губит!

– Почему меня должно заботить то, что случается на земле? Это не моё место. Я принадлежу воздуху, призракам.

– Гнёздышко, ты теперь женщина и стоишь на земле обеими ногами. Ты не можешь забыть об этом потому, что когда-то у тебя были крылья.

– Он не мой отец, не мой долг, – упрямилась она, уставившись в траву, которая отсвечивала лунным блеском.

– Нет. Но она была нашей матерью, подарила тебе ветер и облака, чтобы ты жила. Я сделал столько всего плохого, Гнёздышко. Мне был нужен Подвиг, и ради него пришлось вернуться в Замок, откуда я хотел сбежать. Но если так написано, значит, тому и быть. А написано, что, хоть мы и покинули Замок по отдельности, вернуться должны вместе. Там ещё есть Волшебник, который убил нашу бабушку и надругался над её костями. Это всё наше, в этом гнезде мы родились. Я твой. Ты мой долг. Пошли!

Леандр протянул сестре руку, белевшую в темноте, и она, помедлив, сжала его ладонь своей, испачканной в крови.

– Ради бабушки, – прошептала она, – и стаи, которая раньше была бескрылой.

По пути в Замок Леандр изумлялся умению Гнёздышка двигаться без единого звука. Её ноги ступали по земле бесшумно, пока они бежали из Ведьминой Долины назад, туда, где появились на свет.

Разумеется, стражники впустили Леандра – хоть он и долго отсутствовал, его не изгоняли, а Гнёздышко приняли за забаву, которую Принц привёл домой. Это было просто как детские кубики. Они пробирались сквозь комнаты верхних этажей, одну за другой преодолевая двери, запертые на большие латунные замки. Внезапно Принц замер.

– Жди здесь, – прошептал он и скрылся за одной из массивных дверей. Это была его собственная спальня. Посреди комнаты Леандр остановился, будто видел её впервые. Он уже был не тем человеком, который раньше здесь спал; тому, что он узнал, не было места в этих обитых бархатом стенах. Он покачал головой, напоминая себе о цели.

– Функция Принца, – негромко проговорил он, – убивать монстров. Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет.

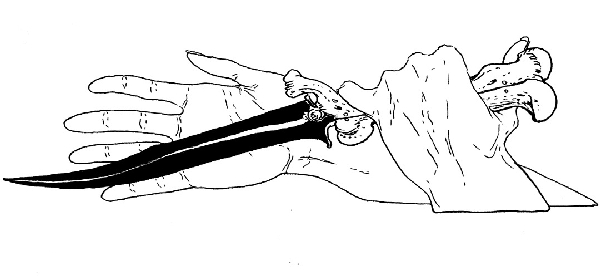

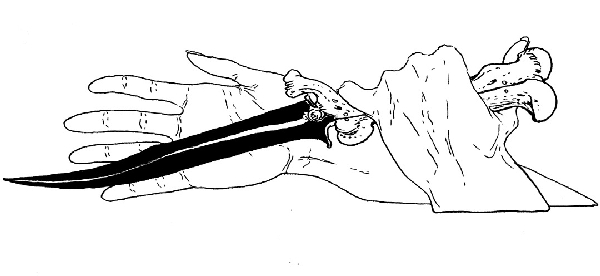

Он выпрямил спину и открыл резной тиковый столик возле своей парчовой кровати. Там лежало то, за чем он пришел. Принц вытащил из шкафчика длинный серебряный нож с изогнутой костяной рукоятью. Теперь он светился чистым светом, многозначительно мерцал в памяти Леандра. Ребёнком он выбрал этот нож в качестве игрушки из груды ножей, кинжалов и стилетов в хранилище. Нож позвал его – глядя на лезвие, Леандр с беспокойством понял, что этой ночью у него не осталось выбора, что он всю свою жизнь шёл к этому, и шёл не по своей воле.

– Вперёд, – сказал он сестре, в глазах которой зажёгся охотничий блеск, – сначала мы пойдём к Волшебнику.

Брат и сестра тихонько вошли в покои Волшебника, вскрыв замок. «Всё слишком легко, – подумал Принц. – Убийство должно быть тяжелым и страшным трудом, а не требующим усилий меньше, чем нужно, чтобы достать воды из колодца. Глухие удары, кровь, крики – вот чем оно просто обязано быть». Однако иных звуков, кроме тяжелого дыхания Гнёздышка за спиной, он не слышал. Девушка видела, как поблескивает нож у него за поясом, и решила его украсть. Но ей придётся подождать…

Омир, безобидный как дитя, спокойно спал среди белых мехов. Его рот всё ещё был пухлогубым и жёстким, но остальные черты давно проиграли битву со временем, подобным ножу, вонзённому под рёбра. Прежде Леандр встречал этого человека почти каждый день, но лишь теперь понял, до чего глубокие на этом лице морщины, какие ужасные шрамы оставили на его теле странные тайные эксперименты. Он вспомнил, как следили за ним эти глаза, похожие на два пруда с застоявшейся водой; вспомнил и рассказ матери о том, как Омир убил его прабабку, Согнутый Лук, – небрежно, словно она была наживкой для рыбы. Принц потянулся за ножом, уверенный, что справится с делом.

Но нож пропал.

Гнёздышко запрыгнула на один из высоких столов с узловатыми ножками. Она дышала глубоко и хрипло, а в бледной руке сжимала нож с костяной рукояткой. Должно быть, девушка узнала его в тот же миг, как увидела, – он был её собственный и принадлежал бабушке. Вероятно, нож позвал её, как зовёт перо, и теперь они были вместе, а Леандр не мог встать у них на пути.

С тихим криком, подобным тому, что издаёт молодой гусь при виде стаи в отдалении, Гнёздышко ринулась на спящего Волшебника и вонзила в него нож. Старик открыл покрасневшие глаза как раз вовремя, чтобы увидеть её развевающиеся волосы и щёки, покрасневшие от ярости и триумфа. Она склонилась над ним, будто собираясь поцеловать шершавые губы, и коварно прошептала прямо в сморщенное ухо:

– Смерть нашла тебя.

Омир увидел деву-птицу, что нависла над ним, будто страшный сокол, сверкая глазами.

– Я знал! – прохрипел он и поперхнулся, когда девушка повернула кинжал в ране. – Знал, что она это умела! Ведьма солгала, но я знал!

Гнёздышко коснулась лица Волшебника – медленно и нежно, по-детски. Её ногти легко рассекли кожу, словно та была водой. Она приложила пальцы к губам и жадно слизала его кровь.

– Раб, – прошипела она, – и всегда был рабом, шептал во тьме, воровал чужое добро.

– Может… может, его не стоит винить, – пробормотал Леандр. – Ведь, в конце концов, приказы отдавал мой отец.

Гнёздышко не услышала его слова. Омир закашлялся, на его подбородок хлынула кровь.

– Твой отец – дурак из дураков. А девчонка знает, всё знает! Мать рассказала ей о башне и о том, что я делал многое без приказа. Но она не убьет меня. Я тоже слышал много историй, знаю о Жар-Птице и о том, как они расстались: у меня его перо. Я держал его в этой самой комнате, в клетке из слоновой кости.

Глаза Гнёздышка сузились, превратившись в серебряные щели. Омир попытался сесть, но снова закашлялся и рухнул – нож не дал ему подняться.

– Ох, девочка… Почти попала, надо лишь чуть повернуть…

Она навалилась на костяную рукоятку, и Волшебник впервые закричал от неподдельной муки; его седые брови взметнулись, зубы оскалились.

– Где он? – зарычала девушка.

– У меня… у меня его нет. Я продал его, перо и клетку человеку из Аджанаба. Продал, клянусь! Умоляю… – Руки Волшебника тщетно пытались схватить кинжал. – Послушай меня, послушай! После стольких лет я наконец узнал, в чем секрет, и могу превратить тебя в Жар-Птицу, из любой ивы сделать для тебя иксору, зажечь твои крылья и отправить к нему. Я могу даже изменить тебя так, что он сможет пробудить твоё гнездо, и вам не понадобятся для этого деревья. Но, если ты убьешь меня, останешься несчастной девчонкой и никогда не полетишь, не сможешь разыскать его без моей помощи. Останешься в этом ужасном теле рядом со своим младшим братом. Уверяю тебя, от него никакого толку.

Гнёздышко плакала, её слёзы капали на слабые руки Омира. Плечи девушки были точно голые ветки; она глядела на него с ужасной надеждой, пламенеющей в тёмных глазах. Затем наклонилась очень близко, обняла старика. Несмотря на хриплый кашель и тёмное пятно, расползавшееся по животу, он попытался отечески похлопать её по спине. Но лишь раз сумел поднять руку, и та беспомощно упала на постель. Однако говорить он ещё мог, его голос был тих, как сосущая пиявка:

– Тише-тише, дядюшка всё исправит, вот увидишь. Не надо ничего говорить, я и так знаю, чего ты хочешь, милая. Всё будет хорошо!

Гнёздышко вскинула серебристую голову и прошептала ему на ухо:

– Мама.

А потом она, утратившая руки в первые дни своей жизни, схватила Омира за волосы, отточенным движением выхватила нож из его живота и перерезала ему горло.

Кровь была горячая и густая. Она текла по рукам, точно жидкая грязь, а Гнёздышко всё не выпускала кинжал. Леандр не смог разжать её пальцы. Он оттащил сестру от тела и силой вывел в холл, а её глаза всё сверкали, огромные и дикие.

Ночью в покои Короля их бы ни за что не пропустили, так что они пробирались вдоль каменной стены от подоконника к подоконнику, по лестнице из плюща и выступам, на которые можно было опереться лишь кончиками пальцев. Наконец брат с сестрой притаились под окном Короля, и Леандр многозначительно посмотрел на девушку, прежде чем прыгнуть внутрь. Ей нельзя было следовать за ним. Но, разумеется, именно это она и сделала, бесшумная как пауза между вдохом и выдохом.

Король лежал на своей кровати – один, всё ещё крепкий и сильный. Он не спал.

– Несомненно, я не учил тебя пренебрегать дверьми, – сказал он сыну.

Леандр отнюдь не ожидал такого, но скрыл страх под маской безразличия.

– Мне казалось, так будет лучше.

– И всё ещё кажется? Вижу, ты и бедную птичку с собой привёл. Поговорим начистоту?

Он не моргнул, не удостоил Гнёздышко и взгляда. Девушка была для него ничем, пустым местом.

– Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет, – прошептал Леандр.

– Что за чушь ты несёшь, мальчик? Мерзкая Ведьма наконец тебя разыскала? Сам удивлён, что мне захотелось затащить в постель это ничтожество. Жаль, огонь не может гореть вечно. А казни надо проводить лично – вспомни об этом, мой сын, когда станешь королём.

– Я не буду королём. И убью тебя на месте за то, что ты сделал с народом моей матери; за то, что заставил меня сотворить бесчисленное множество раз с теми, кто приближался к нам под белым флагом.

Король издевательски расхохотался.

– О, мой сын! Как, по-твоему, я сделался королём? Тоже вонзил нож в сердце отца, пока тот спал.

Сказка Короля

До чего жирным казалось его лицо, лежавшее на подушке. Точно кусок мяса на белой скатерти, сплошь в паутине красных сосудов и с опухшим носом. Он не спал в одной постели с матерью уже много лет – впрочем, с ней никто не спал. Думаю, мне понравилось бы, заведи она любовника. Это сделало бы её человечнее. Но она никого не пускала к себе между ног; проводила ночи в убогой постели на вершине убогой башни, а мой отец спал в громадной кровати эбенового дерева с четырьмя столбиками, предназначенной для лорда и его леди.

Ты не знал? Мой отец никогда не был королём.

Деревенский барон, только и всего! Иногда зимой свиньи и коровы ночевали в главном зале, чтобы не передохнуть в мороз. Вонь от них поднималась к стропилам и висела там будто испачканная дерьмом люстра. Моя мать была совсем другой. Я был совсем другим. Я часто наблюдал за ней, любовался её профилем на фоне окна и удивлялся, как она умудрилась выйти замуж за мешок лука и свиных пятачков, которого мне приходилось звать отцом. Слуги говорили, он не всегда был таким бесполезным. До того, как моя мать позволила скорби отнять у неё голос, наш дом был богат, а коровы спали в траве, где им самое место.

Но всё изменилось. Она замолчала, не говорила ни слова. Моя мать сделалась молчаливой точно монахиня – в тот день, когда у неё забрали мою сестру.

Я был младенцем, когда это случилось, и не знал свою сестру. Но её отсутствие мучило дом, как голодный пёс. Дыра, занявшая её место, сидела с нами за обеденным столом, безвольно опустив плечи в затхлом воздухе; она ела, пила и дышала нам в затылок.

Другие мои сёстры вышли замуж до того, как я научился считать. Я рос в тихом доме один, со мной были только вонючие коровы, немая мать и дыра. Даже отец старался не проводить там время: оставался на полях, руководя уборкой сена и дойкой коз до темноты, чтобы проскользнуть к себе, ни с кем не встречаясь. Но дыра всё равно появлялась на звон дверного колокольчика, и он спешил в спальню, опустив голову, чтобы не встретиться с ней взглядом.

Я не думал, что кому-то будет его не хватать. Он стал дураком, хилым, точно стриженная овца, а я как раз стал мужчиной, был готов сделаться бароном и жаждал этого, потому что мне надоело смотреть, как ветшавший дом на глазах разваливается на части, поддерживаемый лишь дырой в воздухе, пустым местом. Однако копающиеся в грязи убожества, вроде моего отца, всегда отличались крепким здоровьем, и я знал, что баронство мне просто так никто не отдаст.

Я не пытался скрыть своё приближение, когда шел по лестнице в его комнату. Наоборот, громко топал – в мёртвом доме никому не было дела до того, что к утру ещё кто-то откинул копыта. Но дыра была там. Я чувствовал, как она тянет меня за рукав, преисполненная сестринского осуждения. Она грустно вздыхала, словно давая понять, что, если бы вдруг вернулась та, кого забрали много лет назад, вокруг не стояла бы гробовая тишина, и мне не пришлось бы слушать, как кричит мой отец, чтобы осознать, что сам я ещё жив… Дыра жалела меня, и я ненавидел её за это.

Впрочем, он не закричал. Всё оказалось легко, как отрезать кусок мяса для жаркого. Я, не задумываясь, вонзил нож в сердце отца, огромное, точно у быка. Всё случилось просто и естественно, как и должно было. «Убийство, – подумал я, – обязано быть сложнее». Его глаза распахнулись, и в горле тихо булькнуло, как у телёнка, забиваемого к летнему празднику. Отец не закричал. Я не почувствовал себя живым. Но стал бароном.

Мать следила, как я спускаюсь по лестнице, вытирая кровь о брюки. Она не мигала, её губы сжались и побледнели, но она ничего не сказала. Как всегда…

С баронством, как и ожидалось, я справился. Поля давали зерно, деревья – сидр, свиньи спали в своих грязных загонах и толстели. Из всех углов большого зала вымели пыль, к очищенным стропилам подвесили длинные белые знамёна. В замке появились люди, а когда лето сменило весну, начались музыка и танцы.

Дыра не вернулась.

Наконец пришло время подыскать себе жену. Мне не слишком этого хотелось, но говорили, что так поступают лорды, а я уже подумывал о том, чтобы надеть корону, как другие планируют переезд в дом побольше и у моря. Королю нужна королева. Барону не обойтись без баронессы. Поэтому я пролистал семейные книги с засаленными страницами. И узнал, почему моя мать вышла замуж за мешок лука и свиных пятачков.

В нашей захолустной семейке пьянчуг жену добывали не ухаживанием, а испытанием. Существует пояс из золота и яшмы, передаваемый от бабушки к внучке, и новой хозяйке дома он должен прийтись впору, иначе она не сможет спать в башне, двадцать лет игнорируя мужа. Суеверия, сверкающие глазами из тьмы, и глупость всегда живут дольше, чем семьи, которые за них ответственны.

Я снял с матери пояс. Она ничего не сказала. Как всегда… Но, когда я разослал гонцов с известием о том, что подходящие молодые женщины могут прийти и примерить пояс, она заперлась в башне и не выходила, сколько миловидные горничные ни уговаривали её открыть засовы. Изнутри не доносилось ни звука.

Недели летели одна за другой. Девушки танцующим шагом шли к моим дверям, одетые в платья всевозможных цветов и фасонов: ветошь и турнюры; блондинки и брюнетки; бархат, муслин и обычный хлопок, подпоясанный бечёвкой. Я набрасывал золото и яшму на десятки талий, застёгивал – и десятки щёк краснели. Пояс падал с их бёдер или сжимал их талии, пока они не начинали задыхаться, – он никому не пришелся впору, ни у одной женщины в стране не было законного права на него.

Я поступил логично: поднялся по длинной витой лестнице на вершину башни, держа в руках пояс, – на его тусклых самоцветах играли хмурые отблески. У толстой дубовой двери на бронзовых петлях я постучался, вежливый, как и подобает поклоннику.

– Матушка, – сказал я, – пояс никому не подошел.

Из комнаты не донеслось ни звука.

– Матушка, – сказал я, – мне надо жениться.

Из комнаты не донеслось ни звука.

– Матушка, – сказал я, – пояс подходит вам.

Только не надо изображать изумление! Мораль уступает дорогу королям, а вонючая добродетель скотоводов меня не интересует.

За дверью что-то зашуршало и зашелестело. Наконец мы покончили с ерундой, её детскими истериками и тем, как она пряталась, точно краб в алой раковине. Я плечом высадил дверь – силы мне тогда уже было не занимать, и бронза согнулась после второго удара, петли заскрипели и поддались. Моя мать сидела на кровати, стоявшей посреди комнаты, утопавшей в пыли; вокруг неё были разбросаны листы бумаги. Фиолетово-чёрное платье порвалось и было ей мало, рыжие волосы тусклой спутанной гривой ниспадали на продавленный матрас.

На коленях у неё была дыра.

Края дыры потрескивали и изгибались, чего я раньше никогда не видел; странный серебристый свет очерчивал ясные контуры длинноволосой девочки, дремавшей на материнских коленях. Выглядело так, будто девочку кто-то вырвал, оставив лишь намёк на то, как она могла выглядеть, какой могла бы быть. До этого утра я воспринимал дыру как пустоту, но теперь видел нечто осязаемое и имевшее вес – её можно было ощутить, потрогать, и она светилась. Странное ничто посверкивало, пока моя мать его гладила.

– Я её сделала, – сказала она скрипучим хриплым голосом, точно кто-то отпер заевшую дверь. – Когда он её забрал, я её сделала. Больше я не творила никакой магии.

– Магия, – пренебрежительно фыркнул я.

– Я сделала так, что она ходит по дому, ест, спит и смеётся, как и могло бы быть. Но она постоянно возвращалась сюда и спускалась лишь для того, чтобы увидеть, как ты растёшь, играешь, хмуришься и спишь.

– Это пустота, матушка. Меньше, чем воздух.

Она с жалким видом пожала плечами.

– Это не она, я знаю. Но, когда я сплю, она обнимает меня прозрачными руками, и я почти чувствую запах её кожи. Я по ней скучаю, страшно скучаю. После того как ты убил своего отца, я позволила ей остаться здесь.

Я пожал плечами.

– Я хотел стать бароном. И не буду за это извиняться. Из-за отца дом чуть не погиб, и ты вместе с ним. Как бы там ни было, ты вышла за него только из-за золотого пояса.

Она пристально посмотрела на меня сквозь завесу спутанных волос.

– Можешь верить во что хочешь, Измаил. Пояса и ошейники – лишь подходящий повод взять женщину, которую ты и так хочешь, не давая ей шанса заговорить.

Я уставился на искореженные от сырости доски пола. Не из-за смущения, имей в виду! А потому, что я решил, что именно так должен был поступить хороший сын в такой ситуации.

– Пояс больше никому не подходит.

Моя мать положила руку на бедро дыры; её лицо будто оплыло, словно она что-то утратила и внутри сделалась пустой, как сухая раковина улитки, катящаяся по песку.

– Если ты не смог удержаться от того, чтобы ворваться в мою комнату с предложением, на которое не осмелился бы и король…

– Было бы лучше, окажись я королём, матушка? – взорвался я и, ринувшись к кровати, сквозь дыру схватил её за обтянутые фиолетовой тканью плечи – как же она исхудала! – Окажись я королём, ты бы сделала реверанс, надела горностаевую мантию и танцевала бы на нашей свадьбе? Ты знаешь семейный закон. Лучше ты будешь принадлежать мне, чем этой отвратительной магической штуке, с которой сидишь тут взаперти день за днём! Я не стал извиняться за то, что сделал с отцом, и за тебя тоже не буду. В этом мире что-то можно получить лишь силой – вот чему меня научила жизнь в доме, где ничего не происходит, потому что здесь живут мертвецы!

Мать начала истерически смеяться и будто распахнулась, как дверь, сорванная с петель.

– Да, если бы ты был королём, это было бы законно; короли творят что хотят, короли и их волшебники – для них нет законов! Они берут и берут, что такого? Никто не ищет тех, кого забрали, о них просто забывают, они исчезают, и всё. – Она подняла на меня глаза, и её взгляд вдруг оказался проницательным, как взгляд лисы, увидевшей мышь. – Я сыграю с тобой, если хочешь, мой Измаил, но тебе придётся продемонстрировать свою доблесть. Если мне не изменяет память, так поступают молодые люди во время ухаживания.

Я осторожно отпустил её. Вот и всё? Принести ей розы или чешую дракона с дальних островов, и она не станет сопротивляться?

– Что мне сделать? Давай побыстрее с этим разберёмся.

– Принеси мне голову и ошейник и, если сочтёшь нужным, ещё какую-нибудь часть Волшебника, который забрал твою сестру.

Что ж, убийство – труд не сложный. Я встал с кровати, и на моём месте тотчас же сгустилась дыра. Я поклонился настолько учтиво, насколько это было в моих силах.

– Леди Иоланта, я к вашим услугам.

Откровенно говоря, мне не очень хотелось жениться на своей матери. Если бы пояс подошел другой женщине, я бы с той же лёгкостью взял в жены её. Но, когда занимаешь высокое положение, надо соблюдать протокол; ведь для неё не так ужасно участвовать в церемониях и танцевать на балах. Со своим последним мужем она постель не делила, если не считать того, что требовалось для появления наследника. Меня не радовала необходимость пойти и убить Волшебника, который навредил мне лишь тем, что оказался представителем омерзительной профессии, чтобы я смог сделать Иоланту дважды баронессой. Но разве есть в мире счастье? Я с этой неведомой зверушкой ни разу не встречался.

Дело не в том, что мы не знали, где живёт Волшебник, отнявший у меня сестру, последний батрак из глубинки был осведомлён, где Омир хранит свой посох и фиал. Но нельзя потребовать чью-то дочь назад у такого человека, особенно если он скован узами с королём вроде того, что правил нами в те времена.

Дворец того короля окружали густые леса, где друг к другу жались деревья, кривые, будто спины старых женщин. Мимо него текли две реки со странной водой: в одной она была чёрной, в другой – белой. Пересекая мосты, я посмотрел вниз: чёрная река, как мерцающий поток на склоне старого вулкана, то гладкий, то покрытый зыбью, отразила лицо достаточно красивого молодого человека, который не был принцем, но мог показаться таковым в особо ясный день. Белая река, гладкая и тусклая, словно молоко, не отразила ничего.

Не зная, как убить, если не обойтись простым визитом в спальню с ножом в руке, я попросил об аудиенции, и, что неудивительно, мне велели подождать. Я занимал себя как мог, познакомился с новой жизнью: в кои-то веки спал в чистых комнатах, ел за чистыми столами, одевался в чистую одежду.

Каждый день я отправлялся поглядеть в воды рек.

Наконец, меня призвали в зал для аудиенций с высоким потолком, представив как Измаила, барона Бакара – до чего странно было слышать, как моё имя произносил скучающий писарь! – и я предстал перед королём и его любимым рабом. Король как раз обедал, мусоля сено в золотом корыте, запихивая в рот полные пригоршни травы.

Чудовищно. Противоестественно. Людьми не должно править животное! Меня чуть не стошнило на вымощенный серебром пол.

Гнедой, король-кентавр Восьми королевств, взглянул на меня снизу вверх. Его передние ноги были согнуты в коленях, чтобы насыщаться с удобством. Каштановый хвост помахивал из стороны в сторону, а в коричневой бороде запутались травинки.

– О, – проворчал он, – это ты.

За его спиной стоял Волшебник в мешковатом сине-коричневом одеянии и железном ошейнике, тяжелом как епитимья. Он одарил меня взглядом, в котором сквозило сомнение.

– Это ведь он, не так ли, Омир? – спросил кентавр, не без труда поднимая своё лошадиное тело. Он отвернулся от корыта и двинулся ко мне, цокая копытами по плитке и держась так, что я видел только его правую сторону, левая оставалась в тени. Его гнедая шкура перетекала в бледную кожу, давно не знавшую солнца, и он был, как ты можешь догадаться, не одет. Трона не было – да и какой трон? Король располагался в груде розовых подушек на помосте; думаю, лошади и такого трона достаточно.

– Да, мой господин. Думаю, это он.

– Прощу прощения, кем вы меня считаете? – смущенно спросил я. Убийства должны совершаться в темноте и тишине, а я был в комнате, освещённой так ярко, словно её фундамент утопал в солнце. Что ещё хуже, меня ждали.

Гнедой почесал чёлку; его широкое, точно лунный диск, лицо поскучнело.

– Омир сказал, что ты близко – тот, кто меня заменит.

Сказка о Восьмикамерном сердце

Ещё до того, как мой дед отправился на пастбище, те, кто намного мудрее меня, решили, что Восемью королевствами, населёнными народами столь же разными, как десять тысяч травинок на лугу, не могут управлять мужчины и женщины. Из них получаются хорошие провинциальные дворяне, которым только и надо, что вести счета и заниматься благотворительностью. Но разве можно позволить им говорить и действовать от нашего народа – народа монстров?

Разумеется, нельзя.