Книга: На лужайке Эйнштейна. Что такое ничто, и где начинается всё

Назад: Глава 10 Очередная тоска про Алису в стране чудес

Дальше: Глава 12 Этот гипотетический таинственный объект

Глава 11

Надежда рождает пространство и время

В Американском философском обществе есть что-то такое, что должно быть в месте, где можно надеяться отыскать ключ к тайнам Вселенной.

Оно было образовано сначала как Хунто, тайное общество Бена Франклина. Франклин был изобретателем, писателем, политиком, франкмасоном. Он постановил, что Хунто должно было состоять всего лишь из двенадцати членов, а их труды должны храниться в тайне. Члены общества встречались каждую пятницу, при этом каждый из них «ставил один или более вопросов на какую-либо тему морали, политики или философии природы», и потом двенадцать человек обсуждали его «в искреннем духе познания истины». Шестнадцать лет спустя Франклин превратил Хунто в философское общество. «Это общество, образованное виртуозами своего дела, гениями, проживающими в нескольких колониях, будет называться Американским философским обществом», – Франклин предусмотрительно постановил, что целью общества будет изучение «философских опытов, которые проливают свет на природу вещей». Франклин был избран его первым президентом. А среди первых его членов – Томас Пейн, Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон. Позже в общество входили Роберт Фрост, Альберт Эйнштейн и Джон Уилер.

Здание общества расположено на Пятой улице, в самом сердце старой части города. Это классическое произведение георгианского зодчества находится по соседству со зданием Индепенденс-холла, где Джефферсон зачитывал Декларацию независимости, и неподалеку от уже потрескавшегося железного Колокола Свободы. Вскоре Философское общество построило для себя библиотеку, выбрав для этого уютную тихую улочку рядом со зданием Второго банка Соединенных Штатов, где теперь расположилась Галерея портретов эпохи Войны за независимость. Сегодня в библиотеке хранится одиннадцать миллионов редких рукописей и бесчисленное количество редких книг, в том числе первые издания «Начал» Ньютона и «Происхождения видов» Дарвина.

– Не могу поверить, что мы прочитаем его дневники, – сказал отец, в состоянии близком к полуобморочному открывая большую деревянную дверь библиотеки. Было жаркое августовское утро. Казалось, XVIII век все еще стоял на дворе и по улице тарахтели полные туристов конные экипажи.

Я и сама была близка к обмороку. По словам библиотекаря, только двое других людей читали тетради Уилера. Согласно правилу, установленному Франклином, мы подготовили наш собственный вопрос: что означали фразы Уилера, которые он произнес в тот день в Принстоне? Я понятия не имела, что можно было ожидать найти. Я надеялась, что мы не упремся в очередной тупик.

Мы вошли внутрь, в небольшое, но впечатляющее фойе с высоким потолком и ярким черно-белым клетчатым мраморным полом. На стенах, обрамленные в богатое литье, под стеклом висели рукописная копия одной из последних версий Декларации независимости и карта экспедиции Льюиса и Кларка, вычерченная Кларком собственноручно.

Фойе библиотеки Американского философского общества в Филадельфии.

Фото: А. Гефтер.

Мы зарегистрировались на входе и получили пропуска, которые открывали нам доступ в читальный зал. Пройдя через арочный дверной проем, мы оказались в помещении со шкафчиками для хранения тех предметов, которые не разрешено было проносить с собой в читальный зал рукописей, в их числе были карандаши и бумага. Сложив в шкафчики все, кроме переносных компьютеров и шнуров питания, мы вошли в огромные стеклянные двери читального зала.

Все вокруг выглядело до отвращения ухоженным. Старые книги стояли вдоль стен; лестница вела на балкон, откуда можно было добраться до верхних ярусов стеллажей. Латунные люстры висели над широкими столами из красного дерева. Бюсты Франклина и Джефферсона наблюдали за горсткой ученых, тихо перелистывавших хрупкие страницы. Это было красиво. На какое-то мгновение мне показалось, что все эти книги – просто бутафорский антураж, а ученых изображают специально нанятые статисты.

– Они как ненастоящие, – прошептала я отцу.

Он кивнул:

– Как в кино.

Тайные общества? Редкие рукописи? Ограниченный доступ? Масоны? Охота за сокровищами с разгадыванием загадочных символов и таинственных фраз на протяжении десятилетий? На кону не меньше чем тайна бытия?

– Я чувствую себя героиней какого-то уродского сочинения Дэна Брауна, – прошептала я.

Мы подошли к библиотекарю, сидящему за столом, и объяснили, что приехали посмотреть дневники Уилера.

– Какие? – спросил он, протягивая нам толстую канцелярскую папку, содержащую каталог материалов Уилера.

Я из вежливости полистала страницы, а затем ответила:

– Все, пожалуйста.

Он посмотрел на меня с недоверием:

– Здесь много тетрадей.

Я улыбнулась:

– Мы знаем.

– Ну хорошо, – согласился он, но недоверие в голосе оставалось. – Я принесу несколько для начала.

Мы сели за центральный стол в ожидании библиотекаря. Он вернулся, катя перед собой тележку, полную толстых, изрядно потрепанных тетрадей в переплетах темно-бордового и коричневого цветов.

– Будьте с ними осторожны, – предупредил он. Глядя на нас, он почему-то продолжал нервничать. Видимо, в этот момент мы походили на детей рождественским утром, готовых наброситься на свои подарки.

– Мы постараемся, – сказала я, но скрыть нетерпение мне, возможно, не удалось. Тем не менее он оставил нас наедине со словами Уилера.

– Помни, – прошептала я отцу, – прежде всего мы ищем фразы про самонастраивающийся контур и границу границы.

Я наугад вытащила первый попавшийся дневник. На обложке было написано: «Тетрадь по теории относительности № XIX». Аккуратно перевернув обложку, я обнаружила под ней записку, одну из тех, которые кладут на счастье в печенье и которую Уилер приклеил на первой странице: «Упорство будет вознаграждено». Я восприняла это как знак поощрения и начала читать.

В тетради, которую я взяла первой, Уилер размышлял над тем, что он называл «сокращением числа законов»: тот невероятный факт, что вся сложность явлений, происходящих во Вселенной, описывается несколькими простыми законами природы, указывает, скорее всего, на возможность объединить их все, в свою очередь, во что-то еще более простое. «Чем ближе мы подбираемся к центру, тем меньше законов мы находим и тем они проще», – написал он.

Еще через несколько страниц я прочитала: «Силы взаимодействия должны подчиняться таким законам, чтобы они автоматически гарантировали сохранение источника, ибо граница границы равна нулю».

– Ага! – закричала я шепотом. – Вот, уже!

Уилер продолжал: «Тогда, похоже, законы Максвелла и Эйнштейна делаются почти тривиальными проявлениями чего-то более простого, происходящего „внутри“ – за исключением того, что „внутри“ предполагает идею пространства, а пространство должно быть вторичным понятием». Несколькими страницами позже, в записи под названием «Долой пространства», он вывел: «Пространство предполагает размерность, в то время как не должно существовать никакой размерности».

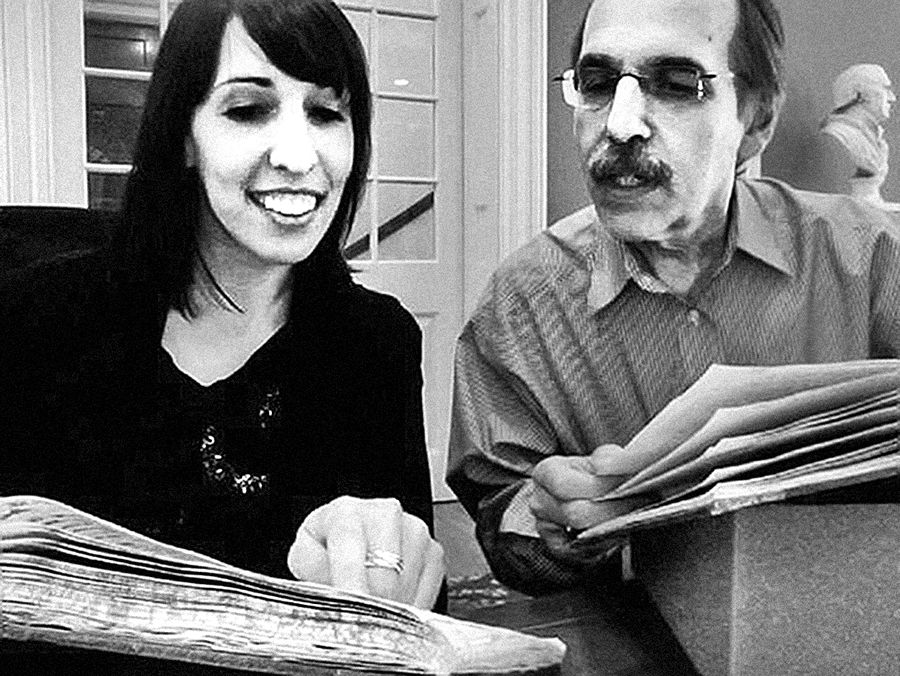

Рядом с дневниками Джона Уилера в библиотеке Американского философского общества.

Фото: У. Гефтер

«Фейнман сказал бы, что мы здесь мечтатели, – писал Уилер, – что нужно вместо этого делать расчеты. Я боюсь: если кто-то думает только о том, что можно рассчитать, он не в состоянии думать о многих более важных вещах. Другими словами: может быть, важнее задавать правильные вопросы, чем искать правильные ответы. [„Истина не прилетает сама. Ее приходится вытягивать, хватая за пятку“]».

Больше я не нашла в этой тетради никаких упоминаний про границу границ, но вскоре отец толкнул меня, с волнением указывая на какую-то фразу. Я заглянула через его плечо: «Мы не применяем логику к чему-то, логика сама целое что-то… Не существует ни структуры, ни уравнений. Мы накладываем структуру. Мы формируем то, что формирует нас. [Взгляд на относительность как на границу границы находится с этим в согласии. Было бы замечательно показать, как она „возникает из ничего“]».

Мы формируем то, что формирует нас. Звучит похоже на «самовозбуждающийся контур». Но к чему именно относилась граница границ? И как Уилер себе представлял возникновение из ничего?

Еще через несколько страниц отец снова нашел кое-что: «Вчера во время неожиданной остановки в лондонском аэропорту из-за забастовки Alitalia я позвонил Пенроузу и рассказал ему, что нет никакой базовой структуры, кроме предгеометрии, ни размерности, ни общего принципа относительности… В очередной раз все дело в „простой упругости“. Я отметил границу границ и то, как близка эта идея к тому, чтобы быть безразмерной, как этого и можно ожидать от любой идеи. Он считал, что в структуре, с которой он работал, слишком много красоты, чтобы она оказалась всего лишь иллюзией, видимостью четырехмерности. Я, с другой стороны, думаю о структуре без структуры, законе без закона, физике без физики. Сама природа законов, которые мы знаем, предполагает приписывать свойства структуры тому, что не имеет структуры».

Общий принцип относительности – это «простая упругость»? Я начала подозревать, что в этих записях больше вопросов, чем ответов. Уилер сказал бы, что это неплохо, но я думаю, что парочка ответов никому бы не навредила.

Я продолжала читать. Тщательность, с которой были организованы тетради – и не только сотрудниками библиотеки, но и самим Уилером, – поражала. Каждая из них начиналась с подробного оглавления, со ссылками на заголовки тем и номера страниц каждой записи. На полях каждой записи Уилер отмечал дату, время и место, когда и где она была сделана. Если ему случалось вклеить в тетрадь что-то дополнительное – записку на оборотной стороне конверта или расписание работы конференции, он проставлял не только дату и время самой записи, но также дату и время вклеивания ее в дневник. Если это была фотография, Уилер закрывал ее прозрачной пленкой, на которой указывал цветными маркерами имя каждого запечатленного на ней человека. Когда ему случалось разговаривать по телефону с коллегой-физиком, он записывал точную продолжительность звонка и номер телефона собеседника. После обеда с коллегами он зарисовывал, кто где сидел за столом. Пролив кофе на страницу, он подписывал пятно – «кофе».

Он был в постоянном поиске слов. Я понимала теперь, что не случайно именно Уилер стал автором столь многих терминов и устойчивых речевых оборотов – таких, как «черная дыра», «червоточина», «квантовая пена», «самонастраивающийся контур» и «граница границы». Его желание найти для всего, с чем он сталкивался, наиболее подходящие слова граничило с манией. Журналы были полны страниц, на которых были лишь списки слов, сотни и сотни слов, казалось бы, скопировали из словаря: «Secret seek sought senses shadow shade shape shapeless shares shatter sharp sheen shelter shield shine shock shore shot show shuffle siege sink siren song skeleton skin sky slate slide slumber sight smoke smuggle snow sober soil sojourn soldier solid solitude solution solve…».

Отец, как всегда, словно читал мои мысли. Он наклонился ко мне и прошептал:

– Этот парень явно страдал от обсессивно-компульсивного расстройства!

Я кивнула:

– Думаешь?

Он даже в поездки брал с собой словарь синонимов: этот факт я почерпнула из списка вещей, который когда-то украшал его чемодан вместе с соответствующим каждой вещи весом. Изрядное количество веса было выделено на книги. Обычно в поездки он брал с собой две книги по физике, несколько книг по философии, несколько томов поэзии и этот самый словарь. Родители Уилера оба были библиотекари. Очевидно, он унаследовал их преданность письменному слову и каталогизации.

«Spurn spyglass squeeze stable staccato stage stamp stand standing star start state stay steel steep steer steersman…»

Мы читали в тишине, уложив массивные тетради на пенопластовые подставки, осторожно переворачивая хрупкие страницы, которые еле-еле держались в переплете, обветшавшие с течением времени под тяжестью фотографий, открыток и документов, которые Уилер приклеивал к ним. Я подумала, что, наверное, Уилер стал вклеивать в свои дневники абсолютно все, после того как Эйзенхауэр лично отругал его за потерю в поезде секретных документов по водородной бомбе.

Вскоре я стала узнавать математическое выражение, означавшее то же, что и фраза Уилера «граница границы равна нулю»: ∂∂ ≡ 0. Оно появлялось всюду: «Из всех закономерностей больше всего меня наводит на размышления ∂∂ ≡ 0»; «Все из ничего ∂∂ ≡ 0». Он описывал его как «связь пространства-времени с массой» и как «мрачные проблески пространства». Он добавлял: «Принцип алгебраической геометрии, состоящий в том, что „граница границы равна нулю“, не зависит от размерности. Трудно найти принцип проще, из которого выводились бы все законы физики, если, по сути, они основаны на „законе без закона“ во Вселенной, где все шиворот-навыворот. Поэтому интересно видеть, что значительная часть электромагнетизма, гравитации и полевой теории Янга – Миллса, описывающей взаимодействие кварков, построены именно на этом принципе. Однако в каждом из этих случаев есть существенная часть теории, которая не обладает столь же простой структурой».

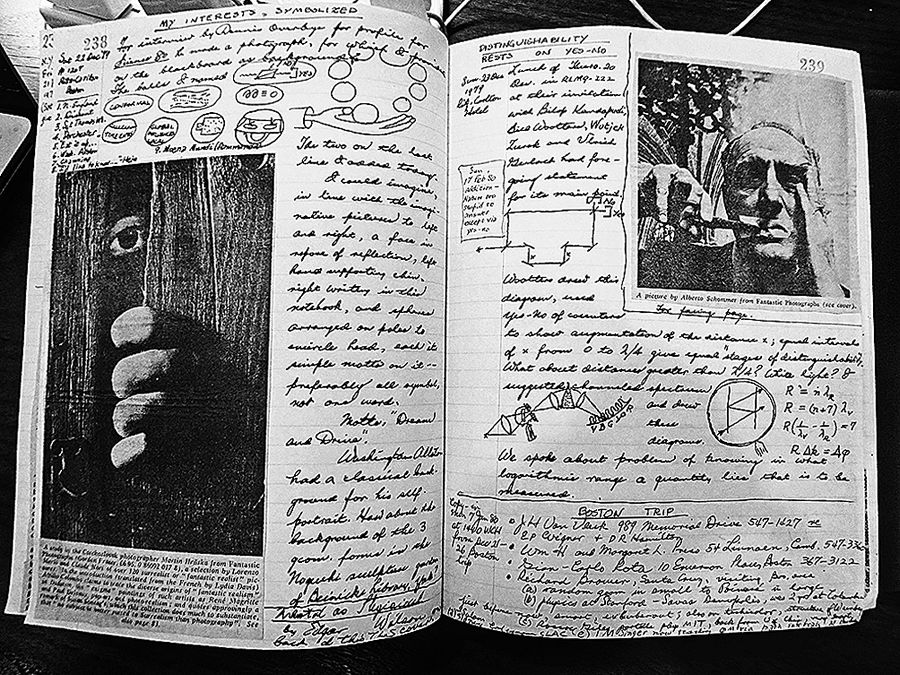

Библиотека Американского философского общества. Страницы из дневника Джона Уилера.

Фото: А. Гефтер.

Как могли электромагнетизм, гравитация и квантовая хромодинамика быть построены на принципе границы границы? Было ясно, что Уилер видел в нем объединяющий физический принцип и возможный способ получить нечто из ничего. Но что, черт подери, это значит? И что обозначал тройной знак равенства? Я наклонилась, чтобы спросить отца.

– Тождественное равенство, – прошептал он.

– Разве это не то же самое, что и нормальный знак равенства? – спросила я.

– Знак равенства говорит, что левая и правая части иногда равны друг другу. Три параллельные черты означают, что они равны друг другу всегда, по определению.

Объяснение исчерпывающее. Я продолжила чтение.

«Ездить везде, разговаривать со всеми, обо всем всех расспрашивать», – писал Уилер и всегда так и поступал. Многие записи были сделаны в дороге, он много путешествовал по земному шару, встречался с физиками, философами, математиками, практически со всеми, кто мог как-то помочь ему разгадать тайны Вселенной. Временами, правда, его постигало разочарование: «В течение всего путешествия мы пробовали разные идеи, но все равно так и не понятно, как построить структуру из небытия».

Вскоре я обнаружила: Уилер знал, что на его возвышенные философские искания коллеги смотрели свысока, и это определенно беспокоило его. Оказалось, это беспокоило и его жену Жанетт, причем даже в большей степени. 31 января 1976 года он написал: «Мы с Жанетт приехали в Принстон… Здесь прекрасные люди. Но в целом они скептически отнеслись к тому, что я собирался рассказать. Жанетт очень расстроилась и на следующее утро, когда мы проснулись, рассказала, что во время моего доклада даже чуть не расплакалась. Она сказала, что я говорил о вещах, которые обычно обсуждают студенты колледжа, невероятно наивно, с туманными комментариями о природе реальности, с множеством цитат, но зацепиться не за что. Легкая, непринужденная манера изложения не могла восполнить недостаток содержания. Ей кажется, что она видела, как Джанкарло Вик делал по ходу ядовитые замечания сидящему рядом с ним И. А. Раби. И я не уложился в отведенное для моего выступления время… Раби потом говорил мне: „Я слышал, что вы забросили физику ради такого рода занятий“. Возмущенный, я обсудил с ним мою работу по теории рассеяния для юбилейного сборника Боргманна. Льюис Томас тоже был настроен несколько антифилософски. Оге Петерсен (Ешива) назвал мой доклад красивым и поэтическим, но добавил, что в нем был один термин, „квантовый принцип“, который может привести к путанице».

На следующий день ему нанес визит Стивен Хокинг, который пригласил его выступить на конференции в Кембридже. В ответ Уилер уныло сказал: «Может да, а может нет», пояснив: «Я рассказал ему о неважной реакции публики на мое желание обсуждать общие идеи простым доступным языком. Он посочувствовал мне и сказал, что он обсуждает новые, еще не оформившиеся идеи только в компании одного или двух коллег».

Уилер также беспокоился по поводу влияния, которое его поиски могли оказать на последователей, разделяющих его взгляды. 25 мая 1979 года в своем гостиничном номере в отеле Hyatt Regency в Новом Орлеане он сделал такую запись: «Уилер ведет людей за собой. Он не может просто так бросить их у подножья скалы. Он должен показать им путь наверх. Будущее многих из них зависит от успеха на пути, по которому он их ведет. Он не может их подвести. Он отвечает за исполнение взятых на себя обязательств».

Вечером, после закрытия библиотеки, мы брели по мощенной булыжником улице. Потребовалось время, прежде чем мои глаза привыкли к сумеркам, а мой разум выбрался на поверхность из мыслей Уилера. У меня было ощущение, похожее на то, какое бывает, когда выходишь из кинотеатра, но мыслями все еще в мире только что просмотренного фильма, и мозгу требуется определенное время, чтобы вернуться в реальность. Только просмотренный мною фильм длился восемь часов и изобиловал заумными идеями мучающегося гения.

Я посмотрела на моего отца с улыбкой:

– Ну и ну.

– Не то слово, – сказал он. Вид у него был немного ошарашенный. – Я представлял себе все это совсем иначе. Он мне всегда казался таким веселым, беззаботным парнем. Представить себе не мог, что ему было так…

– Тяжело?

– Да. Он был неумолим. Полон решимости. Но это не совсем верные определения.

Отец кивнул.

– Это называется одержимостью.

Несколько дней спустя я обнаружила, что у Уилера была еще одна страсть – Курт Гёдель. «Я убежден, что дело Гёделя приведет его в физику, а физика приведет к пониманию его дела. К нему важно возвращаться снова и снова», – написал Уилер в своем дневнике 22 июля 1973 года. «Моя беда, боюсь, заключается в том, что, закончив писать, я не вижу следующего дела, но вижу бесконечное количество следующих дел, среди которых ничто не позволяет сделать явный выбор».

Слова о «деле Гёделя», несомненно, относились к теореме Гёделя о неполноте, согласно которой всякая внутренне непротиворечивая система математических аксиом не может быть полной. Гёдель доказал эту теорему, сформулировав на языке арифметики предложение, имеющее примерно такой смысл: «Это предложение невозможно доказать, исходя из данной системы аксиом». Если предложение можно доказать, основываясь на данной системе аксиом, то, значит, оно ложно, и система аксиом внутренне противоречива, поскольку обосновывает ложное предложение. Но если его доказать невозможно, то оно должно быть верным, однако его истинность не следует из имеющихся аксиом, и, следовательно, система не полна, хотя и не противоречива. Одним словом, как в классическом парадоксе: «Это высказывание ложно». Если оно ложно, то оно истинно, а если истинно, то ложно.

Но вот в чем дело: очевидно, что предложение у Гёделя на самом деле истинно. Но его невозможно доказать на основе непротиворечивой системы аксиом, потому что если бы система была на это способна, она сама бы себя уничтожила. Нет сомнений, что предложение утверждает истину. Оно истинно, но недоказуемо. Мы знаем, что предложение истинно, хотя математическая система, в рамках которой оно построено, не знает. Как такое может быть? У нас есть преимущество, которого система лишена: мы находимся вне ее. Посмотрев на нее глазами Бога, находящегося над ней, мы можем определить истинность или ложность предложения. Внутри системы – оно не что иное, как парадокс.

Весь сыр-бор возникает из-за единственного слова – «это». Предложение говорит само о себе. Ссылка на самого себя – это корень дилеммы внутри/снаружи. Вы не можете оценивать достоверность утверждений о системе изнутри самой системы – для определения их истинности или ложности вы должны посмотреть на них с более высокого уровня реальности. Теорема Гёделя о неполноте гласит, что при малейшей ссылке на себя существует предел того, что мы можем знать о системе, непреодолимый до тех пор, пока мы не выйдем за ее пределы. И если я что-то узнала о Вселенной, так это то, что за пределы этой системы мы выйти никогда не сможем.

За несколько месяцев перед тем, как сделать эту запись, Уилер подошел к Гёделю на вечернем приеме, устроенном в честь принстонского экономиста Оскара Моргенштерна. Уилер и Гёдель были близкими друзьями Альберта Эйнштейна. Уилер объяснил Гёделю, что его интуиция подсказывает ему: существует глубокая связь между теоремой Гёделя о неполноте и принципом неопределенности Гейзенберга. Оба были сформулированы примерно в одно и то же время и неожиданно наложили строгие ограничения на познаваемость Вселенной. Гёдель не захотел говорить на эту тему. Когда Уилер спросил почему, выяснилось, что Гёдель не испытывал энтузиазма по поводу квантовой механики. Как выразился Уилер, «он съел достаточно соли с Эйнштейном, чтобы его мозги промылись до утраты всякого интереса к квантовой теории, и для меня это большая трагедия, потому что проницательность Гёделя могла бы сыграть ключевую роль».

Уилер, казалось, был убежден, что внутри гёделевской неполноты спрятан смысл квантовой механики. Но почему? «Идея изоморфизма между логикой высказываний и предгеометрией интересна как никогда», – писал он.

Я знала, что предложения в логике подобны атомам – это простые утверждения, которые могут быть либо истинны, либо ложны: например, «снег белый» или «мои брюки горят». Исчисление предложений сводится к набору простых правил, устанавливающих отношения предложений друг с другом. И я знала, что предгеометрия, как назвал ее Уилер, была какой-то таинственной сущностью, лежащей в основе пространства-времени и образующей строительный материал реальности. Предположительно, для нее основанием служил принцип ∂∂ ≡ 0. Но почему должно существовать изоморфное соответствие между логикой высказываний и какой-то предгеометрией, было за пределами моего понимания.

Я заметила подсказку, когда Уилер цитировал математика Ханса Фрейденталя, который говорил о логике высказываний: «Наш вокабуляр не в каком-то определенном подлежащем. Предикаты, так сказать, висят в воздухе; они не относятся ни к чему». Напротив этого Уилер написал: «Восхитительно! Практически открытое приглашение стать основой для квантовой механики, как и для предгеометрии».

И снова Уилер сбился с пути: «Не понимая, куда двигаться дальше, – писал он, – пришел к заключению, что нужно пробираться через подлесок. „Путешественник, здесь нет троп. Тропы прокладывает сам идущий“».

Правила, по которым исчисляются предложения, определяют отношения между бинарными предложениями, которые принимают одно из двух значений – либо истина, либо ложь, без всякой связи с их смыслом. Собственный их смысл не важен; главное – установить отношения, сохраняющие истинность, независимо от истинности или ложности исходных предложений. Если из p следует q и q ложно, то p является ложным – истинность этого правила не зависит от того, горят мои штаны или нет. Именно в этом Уилер увидел проблеск структуры без структуры, формы без содержания, что-то из ничего, к чему, как он надеялся, ∂∂ ≡ 0.

«Определенная уникальность, естественность и красота должны быть свойственны реальным уравнениям, – писал он, – но прежде всего это простота. Какая самая простейшая математика, которая нам известна?… Нет ничего проще, чем + —, истинно – ложно, да – нет, вверх – вниз. Последующие размышления и анализ показали, что существует множество структур, которые могут быть построены на основе этих бинарных элементов, но в каждой из них при ближайшем рассмотрении имеется некоторый произвольный элемент, число или структура с единственным исключением – исчислением предложений. Кажется, оно обладает желаемым свойством уникальности и простоты. Логика слишком важна, чтобы оставить ее исключительно для логиков».

Уилер, однако, не собирался так легко отступиться от Гёделя. Потерпев первую неудачу, Уилер привлек некоторых из своих студентов, чтобы они встретились с Гёделем в Принстоне и снова задали ему вопрос о связи между неразрешимостью и квантовой механикой. Гёдель выгнал их из своего кабинета. Тогда Уилер попробовал применить другую тактику. В дневнике я нашла вклеенное письмо, которое он написал Гёделю в декабре 1973 года. Видимо, Уилер думал, что Гёделю будет легче ответить на вопрос, если ему будут предложены варианты ответов. Вот текст этого письма:

Несколько месяцев назад на вечернем приеме у Оскара Моргенштерна я был весьма поражен, когда узнал, что Вы верите в существование того, что иногда называют «объективной Вселенной». Согласно современным представлениям, ее существование нарушает принципы квантовой механики. Конечно, я, возможно, неправильно Вас понял. Но если я понял правильно, это могло бы объяснить отсутствие мотивации разобраться в принципах квантовой механики в терминах исчисления предложений или в любых иных терминах. К чему пытаться объяснить то, что Вы не считаете верным! Вы очень занятый человек, я знаю, что не вправе просить Вас написать письмо. Но не могли бы Вы уделить немного времени, чтобы отметить в приложенной анкете правильные ответы и переслать ее обратно мне во вложенном конверте с обратным адресом? Вместе с Оскаром Моргенштерном и многими другими я разделяю восхищение Вами и Вашей работой, и Вы окажете мне большую честь и помощь, указав с помощью этой анкеты, в каком направлении движется сейчас Ваша мысль. С наилучшими пожеланиями в 1974.С уважением,Джон Арчибальд Уилер

Ниже был приведен вопрос с несколькими вариантами ответа, которые Уилер написал для несговорчивого Гёделя.

Приходилось ли Вам когда-нибудь формулировать в своих публикациях причины Вашего несогласия с квантовым принципом?_ Вопрос поставлен некорректно_ Никогда ни в малейшей степени не упоминал этого в своих публикациях_ Публиковал; см…__________________________ Каков Ваш главный аргумент?________________ Слишком долго, чтобы писать здесь и сейчас.

Я рассмеялась в восхищении от настойчивости Уилера. «Упорство будет вознаграждено».

Через несколько недель он послал второе письмо, на этот раз Полу Коэну, математику из Стэнфорда, который был награжден медалью Филдса за работу по логике. Как и Гёдель, Коэн доказал, что определенные математические утверждения в теории множеств таким же образом были неразрешимыми.

«Вот уже двадцать лет я занимаюсь физикой гравитации и теорией относительности, – писал Уилер Коэну. – В результате я пришел в выводу, что тайна мироздания кроется глубже, в квантовом принципе; что квантовый принцип связан на каком-то фундаментальном уровне с логикой и исчислением предложений, что в каком-то глубоком лейбницианском смысле строение Вселенной связано с нашим собственным существованием; и только когда мы осознаем странность Вселенной, только тогда мы сможем понять, насколько просто она устроена. Я не знаю, за что зацепиться. Мне требуется более глубокое понимание. Я не могу отделаться от ощущения, что Ваши удивительные достижения гораздо глубже связаны с проблемами, которые волнуют меня, чем осознает большинство физиков сегодня. Было время, когда аксиома Евклида о параллельных прямых казалась всего лишь вопросом логики. Но появились Бойяи и Лобачевский. Затем появился Риман и показал самую непосредственную связь проблемы с физикой, открыв дверь Эйнштейну и общей теории относительности. То же происходит и сегодня: многие думают, что проблема неразрешимости лежит исключительно в рамках логики. Но Господь Бог, боюсь, не мог воспользоваться преимуществами методов, которыми владеет учебная часть любого университета, без труда определяя, что относится к физике, что к математике, а что к философии. Я боюсь, что у Него все это было вместе».

Уилер явно выполнял какую-то миссию – но почему? Что он пытался найти? Через несколько страниц его планы стали понятнее. На листочке из блокнота с эмблемой авиакомпании TWA, вклеенном в дневник, была запись, озаглавленная «Добавить „актор“ к „неразрешимым предложениям“, чтобы прийти к физике».

«Рассмотрим квантовый принцип, – говорилось дальше. – Из всех хорошо изученных физических понятий нет другого столь же важного и в то же время столь же загадочного. Его ключевой идеей здесь, в этой заметке, полагается интерактивность, а его исходной точкой – „неразрешимые предложения“ математической логики. С этой точки зрения физика – это не механизм. Логика – не машинное масло, которым время от времени смазывают механизм. Вместо этого все, с чем физика имеет дело, происходит из двух источников и, подобно развертке изображения в электронно-лучевой трубке, зависит от их совместного действия. С одной стороны – актор. С другой – комплекс неразрешимых предложений математической логики. „Актор“, пользуясь своей свободой воли, присваивает этим предложениям значения „истина“ или „ложь“. По мере того, как он это делает, соответствующий мир разворачивается на экране. Если нет актора – нет мира!.. Эти утверждения не говорят ни о чем конкретно. Они являются строительными блоками, или „предгеометрией“, из которой возникает воспринимаемая нами „реальность“».

Я была настолько погружена в чтение дневника, что чуть не свалилась со стула, когда тишину неожиданно нарушила барабанная дробь, заполнив библиотеку звуками песни «Янки дудль». Я выглянула в окно и увидела оркестр, маршировавший мимо библиотеки в полном обмундировании времен Войны за независимость. Теперь, когда я перенеслась из мозга Уилера куда-то в 1776 год, я решила, что настало время сделать перерыв на обед.

– Я просто не понимаю всей этой истории с Гёделем, – говорила я отцу, накладывая ложкой жареный рис с омаром себе на тарелку. – Он думает, что неразрешимые предложения в логике Гёделя предоставляют возможности интерактивного участия квантовых наблюдателей. Допустим, у нас есть некое логическое предложение, «спин электрона направлен вверх». Это истина или ложь? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нам необходим наблюдатель вне математической логики. Таким образом, мысль Уилера заключается в том, что каждый раз, когда наблюдатель определяет истинность или ложность предложения, он регистрирует бит информации, или, скорее, он вносит бит информации в окружающий мир, и так по крупицам мы выстраиваем реальность. Он писал: «Логика – строительный материал».

– То есть приписывание истинности или ложности предложению – это что-то вроде редукции волновой функции? – спросил отец.

– Наверное. Неразрешимость требует внешнего наблюдателя, так же как и в квантовой механике.

– Но когда дело касается Вселенной, невозможно быть внешним наблюдателем. Разве не в этом заключается основная проблема объединения квантовой механики с общей теорией относительности?

Я кивнула:

– Угу. Я не понимаю, как неразрешимость помогает.

– Ты думаешь, Уилер знал, как она помогает?

– Пока нет. Пока я думаю, что он просто подозревал, что это две формулировки для одного и того же. Но дважды сформулировав проблему, мы не приблизимся к ее решению. Кроме того, я не уверена, что теорема Гёделя применима к таким понятиям, как спин электрона. Возможно, она применима только к предложениям, которые наблюдатели формулируют относительно себя?

Вернувшись в библиотеку, я снова погрузилась в мир Уилера. Страница за страницей он бился над одними и теми же вопросами, ходил по кругу одних и те же идей, отчаянно пытаясь выпутаться из слов. Он был убежден, что здесь было нечто большее, чем «дело Гёделя», тут воплощалось что-то вроде квантовой логики. Эта логика требовала внешних наблюдателей, чтобы разрешить неразрешимое изнутри, чтобы извлечь уравнение из безжизненной кучи, дать ему возможность «расправить свои крылья и полететь», для чего требуется «вмешательство… предполагаемое квантовым принципом в его наиболее примитивном виде». Снова и снова он возвращался к границе границ, ключу – он был уверен в этом – к пониманию того, как мы можем выстраивать физические структуры из чего-то бесструктурного, используя самоинициализирующуюся петлю, самонастраивающийся контур, проступающий из призрачного небытия. «Физика, – писал он, – это машинерия, позволяющая создать что-то из ничего». Бит за битом, измерение за измерением, предложение за предложением – он видел, как призрачное небытие начинает затвердевать, и он мечтал, что вместе мы могли бы выстроить мир из примордиальной дымки, из которой возникли и мы сами.

Я была в замешательстве. Самонастраивающийся контур предполагает внутренних наблюдателей; это мир, глядящий на самого себя, сущность без окон, внутри без снаружи, односторонняя монета. Как сказал Торн: «Контур оказывается самонастраивающимся в том смысле, что наблюдения проводятся изнутри Вселенной, а не извне». Но гёделевская картина мира, по Уилеру, требовала внешних наблюдателей, которые бы приписывали явлениям смысл откуда-то с более высокого уровня. Откуда? Изнутри или снаружи?

Не только я находилась в замешательстве. В дневнике Уилер записал вопрос, который ему задал один студент во время лекции: «Рыжеватый вдумчивый студент с математическим складом ума спросил меня: а разве сам актор – это не физическое тело? Не возникает ли тут гёделевская ситуация, когда метаматематическое утверждение о системе делается изнутри самой системы?… Я ответил, что я бы думал об акторе как абстрактном элементе вне системы. Это – я сказал ему (и сказал бы кому угодно) – гипотетический подход. Здесь не математическая логика. Здесь математическая логика плюс актор. Наиболее важная проверка: дает ли это что-нибудь вроде квантовой механики. Если дает, то у нас зеленый свет, позволяющий идти дальше; если нет, то нам придется пересмотреть весь ход нашей мысли».

Он, казалось, следуя по стопам своего наставника Бора, проводил четкую границу между наблюдателем и наблюдаемым. Но впоследствии Уилер понял, что однозначно провести такую границу нельзя. «Элементарные явления невозможны без различения между наблюдательным оборудованием и наблюдаемой системой, – писал он. – Но эта граница может быть похожа на лабиринт и оказаться настолько запутанной, что лежащее, с одной точки зрения, по ту сторону и играющее роль наблюдательного оборудования, может рассматриваться с другой точки зрения как лежащее по сю сторону, и рассматриваться в качестве наблюдаемой системы». Мы формируем то, что формирует нас. «Разве не ошибались мы, проводя похожее разделение между „Вселенной“ и „жизнью и разумом“? – писал он. – Разве не должны мы искать способ представлять их себе как одно?»

Я посмотрела на отца, который продолжал внимательно читать, и улыбнулась. Все было так, как оно должно было быть и как было с самого начала. Обратно к Уилеру. Так мы вдвоем и сидели тихо бок о бок, читали и искали ответа на загадку Вселенной.

Через несколько страниц я наткнулась на газетную заметку из лондонской Daily Telegraph, которую Уилер вклеил в свой дневник: «Дни становятся все короче».

На следующее утро мы расположились на нашем обычном месте в библиотеке и снова углубились в мысли Уилера. В очередной раз я увидела, как он исследует роль наблюдателей в создании реальности. Ему надо было знать, каким критериям должен удовлетворять «наблюдатель» и что представляет собой «наблюдение», способное выдавать биты из призрачного небытия за реальность.

«То, что мы привыкли называть „физической реальностью“, оказывается, в основном, конструкцией из папье-маше, которую возводит наше воображение, заполняя пространство между надежными железными столбами наших наблюдений, – писал Уилер в одном из дневников. – А сами наблюдения представляют собой настоящую реальность». Но были и вопросы, на которые, казалось, он не мог ответить: кто играет роль наблюдателя? И, самое главное, существует всего один наблюдатель, или их много?

«Всего несколько раз за всю жизнь у меня бывало больше сомнений, чем есть сейчас по вопросу об относительном вкладе индивидуального и коллективного в сам смысл существования, – писал Уилер. – Вчера вечером, прежде чем уснуть, я не мог еще представить, как кто-то может сомневаться в том, что существование индивидуально: где еще, кроме как в моей голове, существует мир, которому я ищу объяснение?» Но вскоре после этого, в поезде из Род-Айленда в Бостон, Уилер напишет: «Как нелепо было думать, будто каждый создает заново свою вселенную. Более того, смысл возникает при взаимодействии с другими, а не из „сознания одинокого индивидуума“, что бы это ни означало».

Я недоумевала: зачем притягивать сюда сознание вообще? Уилеру было известно, что была сплошная мистическая топь и что этот пробел в нашем понимании не мог быть восполнен ничем другим. Наблюдатели – да, конечно, но почему не остановиться на эйнштейновском понимании наблюдателя, включающем просто тело отсчета и систему координат, состоящую из жестких стержней и часов? Ведь первое, к чему приводит самонастраивающийся контур, – во Вселенной возникает наблюдатель. Это значит, что наблюдатель, наделен он сознанием или нет, должен быть обычным физическим телом, а не золотой пыльцой.

Но по мере того как я читала дальше, причины обращения Уилера к сознанию становились все яснее. По-другому ему не удавалось решить проблему второго наблюдателя.

«Что происходит, когда несколько наблюдателей создают одну и ту же Вселенную?» – спрашивает Уилер в своем дневнике. Это был немаловажный вопрос. Здесь было фундаментальное препятствие к пониманию значения кванта, а потому – и существования вообще. Уилер был уверен, что самонастраивающийся контур был единственной жизнеспособной структурой, объясняющей существование – этого не давали ни башня из черепах, ни исходная субстанция, но он не мог понять, как втиснуть в этот контур более одного наблюдателя. Этот вопрос мучил его.

Уилер был не первым, кто указал, что квантовая механика скатывается к парадоксу в момент, когда вы вводите второго наблюдателя. Лауреат Нобелевской премии физик Эйген (Юджин) Вигнер однажды уже продемонстрировал это в мысленном эксперименте типа шрёдингеровского кота, ставшем известным как парадокс друга Вигнера. Он заключается в следующем: в лаборатории друг Вигнера ставит эксперимент, в котором атом случайно испускает фотон, производя вспышку света, оставляющую след на фотографической пластинке. Квантовая механика утверждает, что атом находится в состоянии, представляющем собой суперпозицию двух состояний: с излученным фотоном и без. После того как друг Вигнера проверит фотопластинку, он зафиксирует один результат – излучил атом фотон или нет. Таким образом, проверка состояния фотопластинки редуцирует волновую функцию атома, преобразуя две возможности в единственную реальность.

Вигнер тем временем находится вне лаборатории. С его точки зрения, квантовая механика утверждает, что до тех пор, пока его друг не сообщит ему результат эксперимента, атом остается в суперпозиции двух состояний: с излученным фотоном и без. Более того, его друг сейчас находится в суперпозиции двух состояний: когда он зафиксировал след фотона на фотопластинке и когда следа фотона на фотопластинке не оказалось. Только Вигнер, как утверждает квантовая теория, может редуцировать волновую функцию, спросив своего друга, что произошло в лаборатории.

Две эти истории противоречат друг другу. По мнению друга Вигнера, волновая функция атома перешла в одно из двух состояний в тот момент, когда он посмотрел на фотопластинку. А по мнению Вигнера, его друг представлял собой суперпозицию состояний, которая коррелировала с суперпозицией состояний атома; редукция этих состояний произошла только тогда, когда Вигнер поговорил со своим другом. Какой из двух рассказов истинный? Кто является истинным творцом реальности – Вигнер или его друг?

«Теория измерений, – писал Вигнер, – логически самосогласованна до тех пор, пока я сохраняю свое выделенное положение в качестве привилегированного наблюдателя». С точки зрения Вигнера, квантовая механика «выглядит абсурдной, так как подразумевает, что мой друг находился в состоянии анабиоза, прежде чем ответил на мой вопрос». Выход есть – признать, что он сам был единственным наблюдателем во Вселенной. Но такое решение Вигнера не устраивало: «Отрицать существование сознания у друга, безусловно, не приемлемо и граничит с солипсизмом, только очень немногие примут такую точку зрения», – писал он. Вместо этого Вигнер использовал описанный парадокс, чтобы продемонстрировать особую роль сознания в физике: если атомы, фотопластинки и с болезненным педантизмом ведущиеся дневники могут находиться в состоянии суперпозиции, то сознание не может.

Хью Эверетт, студент Уилера из Принстона, также принимал проблему второго наблюдателя за основную загадку квантовой механики. В 1955 году в своей диссертационной работе, выполненной под научным руководством Уилера, Эверетт писал: «Интерпретация квантовой механики… неосуществима, если мы рассматриваем Вселенную, в которой более одного наблюдателя». В качестве возможного выхода из создавшегося положения Эверетт предложил «постулировать существование только одного наблюдателя во Вселенной. Это позиция последовательного солипсиста, исходя из которой каждый из нас должен принять, что только он является единственным наблюдателем, при этом волновая функция остальной Вселенной и ее обитателей эволюционирует линейно, за исключением тех случаев, когда они попадают в поле его наблюдения. Это представление вполне самосогласованно, но вы должны чувствовать себя неловко, когда, например, пишете учебник по квантовой механике, в котором описывается редукция волновой функции посредством наблюдения. При этом учебник предназначается для лиц, к которым все сказанное не относится».

Но Эверетт предложил решение, которое было полной противоположностью решению Вигнера: вместо предпочтения сознательных наблюдателей, Эверетт отказался от понятия редукции волновой функции полностью. Вместо этого, сказал он, нам следует предположить, что Вселенная вместе со всеми содержащимися в ней наблюдателями описывается одной волновой функцией, которая никогда не редуцируется. В этом случае целесообразно рассматривать друга Вигнера, находящегося в состоянии суперпозиции. А также и самого Вигнера. А также и всех нас. С каждым незначительным выбором, который мы делаем, выключая будильник или просыпаясь, разбалтывая на завтрак яйца или доставая вафли, выезжая на 76-й хайвей или предпочитая ему Ореховую улицу, мы эволюционируем во все более сложные суперпозиции, соединяющие в себе состояния сделанности и несделанности всего того, что мы когда-либо сделали или не сделали. Если бы мы могли оказаться за пределами Вселенной и за пределами себя самих, мы бы увидели этот запутанный клубок, все эти бесчисленные повторения каждой возможной вариации, но так как мы не можем этого сделать, то мы неизбежно видим только ограниченную перспективу, в которой нам кажется, будто квантовые волновые функции претерпевают редукцию, и в которой нам кажется, будто мы живем в единой реальности.

В 1957 году журнал Review of Modern Physics опубликовал сокращенный вариант диссертации Эверетта вместе со статьей Уилера, описывающей ее положительные стороны. «В интерпретации квантовой механики Эвереттом, – писал Уилер, – не вводится концепция супернаблюдателя; в ней эта концепция отвергается с самого начала». Это хорошо, объяснял Уилер, потому что кроме интерпретации Эверетта «у нас нет под руками никакой другой состоятельной системы идей, допускающей квантование замкнутой системы, такой как Вселенная общей теории относительности». Опять же, для квантовой гравитации остается центральный вопрос: если нет ничего за пределами Вселенной, как придать смысл ее квантованию, оставаясь внутри? Теперь я понимала, что то же самое можно спросить иначе: а что происходит, когда имеется более одного наблюдателя?

Несмотря на одобрительное в целом отношение к деятельности Эверетта, сам Уилер все-таки больше склонялся к мнению Бора о фундаментальном значении разграничения наблюдателя и наблюдаемого, даже если «эта граница может быть похожа на лабиринт». Читая его дневники, было нетрудно понять почему. В квантовой теории Уилер подсмотрел механизм создания реальности из ничего, бит за битом, отвечая «да» или «нет» на череду вопросов. Но если наблюдатели не представляют из себя ничего особенного, если они – такая же часть системы, как и остальные физические объекты, то не остается никакой возможности ожидать от них специальных качеств, позволяющих творить реальность. Если наблюдатели навсегда застряли внутри, то им присуща все та же гёделевская неопределенность, как и всей системе в целом, бессильной судить об истинности неразрешимых предложений. В эвереттовской картине мира наблюдатели не играют активной роли. У них нет необходимости в редукции волновой функции, возникающей в результате множества различных состояний – они просто все накрыты одной большой волной Шрёдингера. Бытие в условиях наблюдательного короткого замыкания. Мы все барахтаемся в одной общей, огромной, универсальной волновой функции, лишенные – черт возьми! – всякой возможности как-нибудь узнать, откуда же она взялась.

А подход Бора, как показал Вигнер, имел смысл только во Вселенной с одним наблюдателем. Таким образом, для Уилера оставалось только три варианта. Во-первых: он мог стать последовательным солипсистом и, следуя своим склонностям, двигаться куда угодно и говорить о чем угодно, словно его окружают малые дети. Во-вторых: он мог согласиться на эвереттовские ветвящиеся параллельные реальности и отказаться от надежды объяснить сущее через наблюдения. В-третьих: он мог утверждать, что сознание каким-то волшебным образом не подчиняется законам физики и еще более загадочным образом обладает способностью влиять на физический мир, вызывая редукцию волновых функций. «У меня нет никаких оснований чувствовать себя менее комфортно с „бытие из бита“, чем спрашивая, чей бит», – написал он.

Порой Уилер начинал склоняться к солипсизму, к идее, что каждый наблюдатель был единственным, кто способен управлять состоянием волновых функций в его или ее собственной независимой вселенной. Это тоже была многомировая концепция, но совсем не похожая на ту, о которой писал Эверетт. С точки зрения Эверетта, каждый наблюдатель занимает свою собственную ветвь единой, общей вселенской волновой функции. В солипсической картине мира для каждого наблюдателя существовала одна Вселенная – одна волновая функция. Вместо того чтобы всем вместе разделять одну реальность, каждому наблюдателю дается свой собственный мир.

«Я чувствую свою ошибку, когда ищу единого смысла, суммирующего опыт всех акторов-наблюдателей и строящегося на нем, поиском которого я так долго был занят, – писал Уилер в одном из дневников. – И тогда я цитирую [Уолтера Липпмана] (заставившего меня признать мыслимым отказ от каких-либо физических представлений, построенных на идее о „единстве мира“): „Человек – это не аристотелевский бог, озирающий все сущее единым взглядом“».

«Является ли этот мир приводящим к заблуждению упрощением всех наших миров? – вопрошал он. – Что означают эти раздельные миры, и как они согласуются друг с другом – не это ли главный вопрос? … Много познавательных контуров и ни одного универсального? Это честность. И возникает захватывающий вопрос об их взаимосвязях – как связать их друг с другом. Воистину „большая жужжащая масса“!» Через несколько дней он писал: «Идея, конечно, не новая, будто существует не один мир, а столько миров, сколько наблюдателей, и смысл возникает при их согласовании, но сколько должно быть согласования?»

– Он подбирается к вопросу, является ли Вселенная сама по себе инвариантом, – прошептала я отцу. Тот поднял глаза и наклонился, чтобы увидеть отрывок, на который я указывала: «Я готов задаться вопросом о самом термине „Вселенная“».

Но, читая дальше, я поняла, что солипсизм вызывал у Уилера чувство дискомфорта и он неизбежно отклонялся в сторону привычной точки зрения: «Я не могу сделать что-то из ничего, – писал он, – и вы не можете, но вместе мы можем».

Я вспомнила книгу Уилера «Дома во Вселенной», где он утверждал прямо, что необходимо несколько наблюдателей, чтобы построить реальность. Ни один наблюдатель, по его мнению, не способен сделать достаточно измерений, чтобы дать жизнь всем битам, которые понадобятся для построения целой Вселенной. «Мыши, люди и все на земле, кто когда-нибудь поднимется до уровня способности коммуникации, – прямо участвующие наблюдатели никогда не произведут такой объем информации, который будет достаточен, чтобы нести столь великое бремя», – писал он.

Уилер стоял перед дилеммой. Единственная возможность сохранить множественных наблюдателей, живущих в одной и той же Вселенной, не отказываясь от наделения их способностью создавать реальность, – это допустить, что сознание играет какую-то особую роль, однако он делал это с большой неохотой. В результате сразу возникало множество странных, но неизбежных вопросов, вроде: «Какой требуется уровень сознания?», «А червяк подойдет?», «А как насчет бытовой техники?»

«Про компьютер – есть ли у него мозг? Про запрограммированного инстинктом червяка – отличается ли он чем-нибудь от любого гаджета, хотя бы от посудомоечной машины, со встроенными реакциями на несколько стандартных раздражителей? Про более высокоорганизованный мозг – возможность обучения: усилить благоприятную реакцию, ослабить неблагоприятные. Про еще более высокоорганизованный – учится у других, особенно языку, придумывает такие слова, как смысл, а потом задумывается, что они означают!» В одном месте он даже вложил статью Е. О. Уилсона о коммуникации у животных.

«Где же роль сознания в образовании смысла? – писал Уилер. – И как понимать необходимость квантового принципа для создания мира? Я иду и иду по кругу вдоль одного и того же контура вопросов, пытаясь найти путь к центру загадки».

И мы вместе с ним шли и шли по кругу. Мне стало интересно, придем ли мы куда-нибудь или останемся в этом кругу навсегда.

– Я не могу перестать думать о проблеме второго наблюдателя, – сказала я за обедом отцу. Мы ходили каждый день в один и тот же ресторан, и персонал нас уже знал.

– Вы где-то рядом работаете? – спросил нас официант, заметив, что каждый раз во время обеда мы просматриваем свои заметки.

– Мы проводим исследования в библиотеке Американского философского общества, тут за углом, – сказал ему отец.

– О, здорово! – откликнулся официант. – Что за исследования?

– По физике, – ответила я.

– Ну надо же, – сказал он. – Я изучал философию физики.

Отец улыбнулся мне. Казалось, он хотел этим сказать: «Поздравляю! Вот твое будущее».

– Ну и ну, – сказала я, покачав головой.

Официант улыбнулся:

– Я сейчас принесу ваш заказ.

– Второй наблюдатель? – спросил отец.

– Да, идея заключается в том, что измерение первого наблюдателя может привести к редукции волновой функции, в то время как второй наблюдатель видит суперпозицию различных состояний системы, объединяющей первого наблюдателя с тем, что он измеряет. Предполагается, что редукция волновой функции в чем-то сродни созданию реальности, но, похоже, для разных наблюдателей она происходит в разное время.

– Выходит, что реальность зависит от наблюдателя? – спросил отец.

– Я полагаю, да. Это просто другой способ представления дилеммы внутри/снаружи, – сказала я. – Потому что первый наблюдатель считает, что находится вне системы, которую он измеряет. Но тут является второй наблюдатель и измеряет первого наблюдателя, а это означает, что первый наблюдатель в этом случае находится внутри системы, а второй наблюдатель находится снаружи. И вы можете сюда еще добавить третьего наблюдателя.

– Такая ситуация складывается всегда, когда наблюдатель становится наблюдаемым.

– Правильно. Это подразумевает, что нет ничего онтологически особенного в наблюдателях, и каждый из них – просто часть Вселенной, существующая внутри нее. Но тогда невозможно объяснить Вселенную как самонастраивающийся контур, потому что с какой стати эти наблюдатели будут обладать каким-то особым могуществом, чтобы создавать Вселенную? А также: кого можно рассматривать в качестве наблюдателя? Уилер считает, что сознание может быть критерием для того, чтобы быть наблюдателем, но это очевидная чушь. Ведь сознание – это всего лишь физический процесс в мозгу. Это никакая не магия.

Отец кивнул:

– Аргументы в пользу сознания звучат по меньшей мере странно.

– Верно, – согласилась я. – Но можно сказать, что он был вынужден предположить это. Он был загнан в угол. Он не мог принять точку зрения Эверетта, не отказавшись от возможности объяснить сущее, и он не мог встать на позицию последовательного солипсиста и сказать, что в мире есть только один наблюдатель.

– Почему нет?

– Потому что он убежден: одного наблюдателя недостаточно, чтобы создать все биты, необходимые для строительства Вселенной. Он говорил, что общее количество битов во Вселенной должно быть конечно, но вам придется учесть вклады всех наблюдателей, которые когда-либо существовали и когда-либо будут существовать.

Официант принес тарелки с едой.

– Знаешь, о первой части этого суждения позаботился голографический принцип, – сказала я. – Он говорит, что количество информации в любой области пространства-времени должно быть конечно. Но я думаю, что это создает трудности для второй части.

– Ты имеешь в виду учет измерений, сделанных многими наблюдателями?

– Да, потому что обобщенный принцип дополнительности Сасскинда показывает, что в итоге мы существенно обсчитаемся в сторону увеличения объема информации. Нам придется клонировать информацию, нарушая квантовую механику.

Мы не можем учитывать совместно наблюдения, сделанные Сэйфом и Скрудом, иначе мы получим неверное число битов, не говоря уже о слонах.

– Как начинаешь об этом думать, солипсизм кажется наиболее вероятным сценарием.

– Так что ты сейчас разговариваешь только сама с собой? – рассмеялся отец.

– Да! – сказала я. – И, похоже, мне не нужно ни с кем делиться этой лапшой!

Вернувшись в библиотеку, я снова задумалась о голографическом принципе. Жаль, что Уилер не имел возможности по достоинству его оценить. Малдасена сделал доклад о соответствии AdS/CFT во время проведения Принстонского симпозиума, но Уилеру тогда было уже девяносто, и, скорее всего, он плохо слышал. Было также странно, что в дневниках Уилера не было ни одного упоминания ни об излучении Хокинга, ни о горизонтах событий, а ведь они оказали радикальное влияние на нашу концепцию реальности. Уилер не только был свидетелем этих открытий, – он был в самом их центре. В конце концов, благодаря Уилеру Бекенштейн обнаружил, что горизонты обладают энтропией. На самом деле, это только сейчас пришло мне в голову, что логотип симпозиума «Наука и окончательная реальность» на наших бейджах – сфера, покрытая нулями и единицами, – представлял собой изображение энтропии горизонта черной дыры. Уилер, очевидно, думал, что это было важно. Он показал, что Вселенная построена из битов информации. Но почему же он не уделил достаточно внимания рождению частиц вблизи горизонта событий и тому, что вакуум зависит от наблюдателя? Учитывая, как сильно он хотел показать, что наблюдатели создают реальность, я склонна думать, он был бы поражен этими открытиями.

В 1974 году в дневнике появилась запись, в которой Уилер комментировал новую статью Хокинга «Взрывы черных дыр?», незадолго до этого опубликованную в журнале Nature. «Удивительный результат, – вывел Уилер дрожащей рукой. – Точки зрения. Консервативный».

Два года спустя Уилер писал: «Хокинг и Унру говорят, что наблюдатель определяет количество частиц вокруг черной дыры». На этом запись заканчивалась. Спустя несколько месяцев он пишет: «Все ясно. Излучение Хокинга – математический артефакт».

В следующем дневнике, относящемся к 1990 году, я наткнулась на такую запись: «Надо подумать еще раз о горизонтах событий. Мне кажется, что я уже звонил Биллу Унру по этому поводу не больше трех месяцев назад. Если я правильно помню его ответ, он чувствует себя намного увереннее в отношении ускорения, чем горизонта. Я помню – и здесь, пожалуй, это важно, – как Билл Унру в Санта Фе выступал на тему: „не существует такого понятия, как частица“… Звоню ему сейчас же!»

Уилер по-прежнему не слишком распространялся о горизонтах событий. Возможную причину я видела в том, что горизонты разбивали мир на множество несопоставимых систем, тогда как Уилер всю жизнь старался найти способ объединить их вместе. «Ни слова или мысли о том, что то, что мы считаем нашим, создано кем-то другим или от чьего-то толчка», – писал он. Вселенная – одна Вселенная – это «огромное сооружение, в котором у каждого из нас своя часть».

Он также никогда не увлекался теорией струн. Во время конференции в Санта-Фе в июне 1989 года Уилер писал: «Мюррей Гелл-Манн… сказал: „Тебе надо изучить теорию струн. В ней есть все, что ты ищешь“. Я ответил, что это снова те же самые черепахи: в теории нет места для непосредственного участия наблюдателей. В самом деле, наблюдатели – это бред? Как раз наоборот… К разговорам о внешнем мире – это вот чего теория!»

Вечером, лежа в постели у себя дома, в той самой спальне, где прошло мое детство, я снова думала о соотношении внутри/снаружи, о проблеме второго наблюдателя. Из первого принципа космологии следует, что не существует ничего вне Вселенной, но та вселенная, которая содержит внутри себя своих собственных наблюдателей, обречена на патологическую самореференцию, поскольку любой наблюдатель, описывающий эту вселенную, должен включать себя в описание, и это тот самый род самореференции, который, как показал Гёдель, приводит к неизбежной неопределенности, оставляя висящим в воздухе вопрос об истинности предложений.

И дело не только в Гёделе. В 1936 году, через пять лет после того, как Гёдель доказал свою теорему о неполноте, и через девять лет после того, как Гейзенберг обнаружил принцип неопределенности, Альфред Тарский, польский логик, показал, что в любом формализованном языке, в котором возможна рекурсия, можно построить предложения, истинность которых неопределенна в рамках языка. В том же году Алан Тьюринг, основоположник информатики, показал, что компьютерная программа не в состоянии сама определить, будет ли она работать конечное или бесконечное время – то есть и компьютерные программы, и, предположительно, человеческий разум не могут оценивать сами себя. На фоне этих открытий ученые, философы, логики и математики сталкивались снова и снова с одной и той же проблемой: самореференция приводит к ограничениям, которые можно преодолеть, только выйдя за рамки системы.

«Разместим наблюдателя или данные, которые могут быть получены из предложения, на одной стороне; а наблюдаемое – на другой, – писал Уилер в своем дневнике. – Добавим больше аксиом или расширим исходную систему, разрешив все, что было вначале, но в результате появится новая область неразрешимости, внекоординатности, за пределами ее. Снова та же неопределенность. Всегда одно и то же: нельзя разрешить истинность или ложность изнутри».

В этой «неопределенности» Уилер видел суть квантовой механики, и это убедило его: требование Бора, что наблюдатели должны находиться вне системы, должно выполняться любой ценой. Проблема заключалась в том, что картина Бора рассыпалась, как только появлялся второй наблюдатель, который наблюдал за первым. С приближением Вигнера внешний наблюдатель Бора вдруг становится внутренним для той самой системы, которую он, как он думал, наблюдает снаружи. Наблюдатель становится наблюдаемым. Как можно быть одновременно и внешним по отношению к системе, вызывая редукцию волновых функций, и находиться внутри нее, подвешенной в суперпозиции? Эти две истории не могли быть истинны одновременно, но вот они – мы, запертые внутри Вселенной, где всегда найдется второй наблюдатель, для которого мы внутри системы. Нашими глазами, как на U-схеме Уилера, Вселенная смотрит на самое себя. И поэтому кажется невозможным применить квантовую механику к Вселенной в целом, не используя странные петли самореференции и рекурсии.

Я вспомнила свои подростковые годы, ночи, проведенные в этой комнате за чтением экзистенциалистов в поисках какого-то оправдания моего страха. Я вспоминала, как читала «Бытие и ничто» Сартра – книгу, которую я взяла на время в букинистическом магазине, где работала после школы. Сартр описывал чувство, которое человек испытывает в тот момент, когда понимает, что за ним кто-то следит. Что это за чувство? Стыд? Головокружение? Тошнота? Это внезапное смещение реальности, когда он превращается из субъекта в объект. Сартра бы действительно стошнило, если бы он подумал о квантовой механике. Тут человек не только превращается из субъекта в объект, он также переходит от создания реальности из папье-маше к падению в бездну.

Основная проблема квантовой гравитации – где находится наблюдатель – также сводится к дилемме внутри/снаружи. Квантовая механика запрещает нам быть одновременно и субъектом, и объектом, но существование внутри Вселенной, у которой нет ничего снаружи, требует от нас именно этого. И действительно, разве не так? Мой отец – персонаж в моей истории, а я – персонаж в его. Субъект в одной системе отсчета может стать объектом в другой.

Опять же Сасскинд учил меня, что физика имеет смысл только тогда, когда вы рассматриваете одну систему отсчета в один момент времени – по крайней мере, имея дело с горизонтами событий. Сэйф или Скруд. Ускоренная или инерциальная. Не применимо ли что-то подобное и здесь? Может быть, квантовая механика не позволяет мне говорить об истории моего отца и о моей истории одновременно. Может быть, никто из нас не мог быть субъектом и объектом одновременно. Не в этом ли состоит решение проблемы второго наблюдателя – рассматривать только одного наблюдателя в один момент времени? Но как же тогда мы соберем вместе осколки наших историй в некую единую историю на арене, которую мы называем Вселенной? Переход от системы отсчета одного наблюдателя к глобальной, божественной точке зрения, казалось, приведет неизбежно к переоценке числа слонов и к волновым функциям, редукция которых произошла и не произошла одновременно. «Правильно совместить местный и общий масштабы было одной из главнейших задач Эйнштейна, – писал Уилер. – Как нам совместить локальное да – нет и глобальное „все, что здесь есть“?»

А если не существует никакого глобального «все, что здесь есть»? Если нет Вселенной? «Вопрос номер один: является ли все небытием?» – писал Уилер. Он говорил, что был готов задаться вопросом о смысле самого термина «Вселенная», и я чувствовала, что тоже должна быть готова к этому.

«В основе физики, пространства-времени, самого существования лежит нечто информационно-теоретического характера, – написал Уилер 19 апреля 1986 года. – Этой короткой фразой я бы ответил на просьбу о последнем слове, прежде чем я оставлю эту Землю». Он писал по дороге в больницу, где его ожидала операция на сердце.

Я задумалась, какой короткий ответ могу дать я в случае, если это понадобится. Реально то, что инвариантно. Нет, это было бы слишком просто. Небытие – это состояние бесконечной, неограниченной однородности. Я не могла бы этого сказать, так как это была фраза, сказанная моим отцом. Первым принципом космологии должен быть… Боже! Я не могу придумать ни одной оригинальной фразы, чтобы сказать ее перед тем, как покинуть эту грешную землю?

Уилер пережил операцию и продолжил свой «величественный, одинокий поиск», но теперь он более остро, чем когда-либо, осознавал, что времени ему отпущено немного. Он разрывался между желанием разгадать тайну существования, пока не стало слишком поздно, и страхом, что при этом он губит свою репутацию. «Ни Дарвин, ни Бор, ни Ньютон не высказывали свои еще сырые идеи так широко, как это делаю я, – написал он 6 марта 1987 года. – Но я все равно делаю это. Я не вижу другого пути, кроме диалога, чтобы найти ответы на поставленные вопросы. И я не вечен, но я не вижу никого, кто бы продолжил мое дело, когда я уйду».

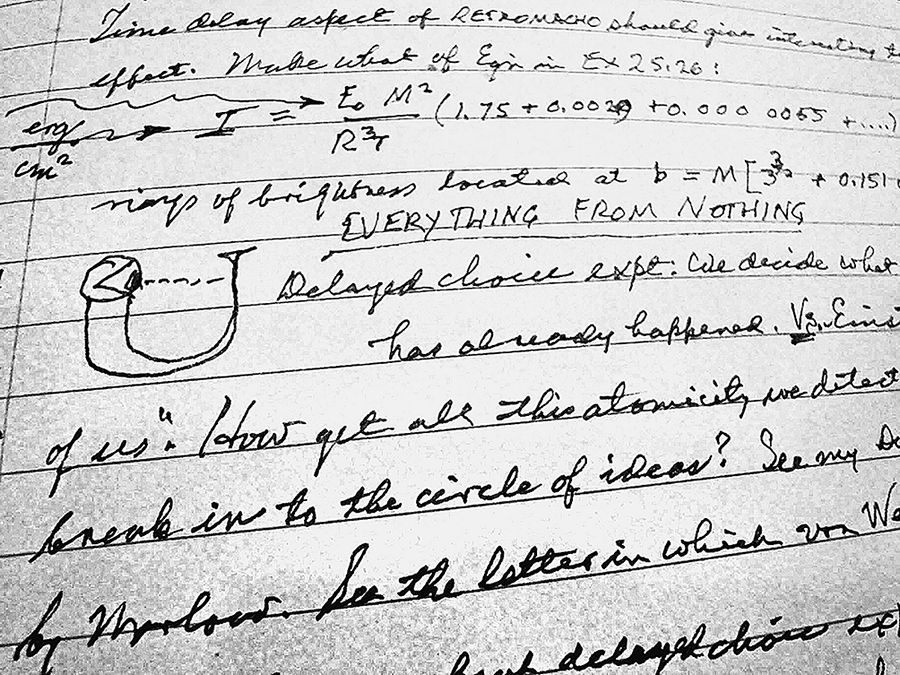

Читая дневники Джона Уилера в библиотеке Американского философского общества.

Фото: А. Гефтер.

16 августа 1988 года: «Меня следует подвергнуть пытке за исповедание действительно великой и простой мысли. Ха! Не просто мысли. Этой мысли. И перестаньте говорить о том, как кто-то где-то когда-то собирается ее обнаружить. Не паниковать, спокойно говорить только с теми, кто может помочь. Продолжать делать свое дело».

«Мне осталось еще от 3 до 5 лет, – отметил он позже, через месяц. – Я считаю важнейшим делом своей жизни именно это – величайшую из всех загадок, которую мы видим вокруг себя каждый день: бытие – откуда оно?… Я буду не я, если я не продолжу грызть этот твердый орешек. Остановившись, я превращусь просто в сморщенного старика. Продолжу – и в глазах моих сохранится блеск».

Еще несколько дней чтения, и четырнадцать лет позади: Уилер по-прежнему в деле, его глаза еще блестят. 8 марта 2002 года он писал: «По-прежнему мучаюсь над тем, что сказать на следующей неделе на Темплтоновской конференции».

– Боже мой, посмотри! – Я толкнула отца, показывая ему страницу. – Это он о той конференции, на которой мы были!

«Я все еще пытаюсь развивать тему „бытие от бита“, – продолжал Уилер. – Ничто! Как нам просочиться в небытие? Философский вопрос? Но, может быть, философия слишком важна, чтобы оставлять ее философам».

Я с нетерпением перешла к следующим записям, в надежде среди впечатлений о конференции встретить и упоминание о том, как очаровательная маленькая девочка и ее отец задавали ему проницательные вопросы. Но нет. Как ни странно, он вообще ничего не написал о той конференции.

– По-моему, я наконец нашел! Вот оно! – воскликнул отец, когда я вошла в кухню. – Граница границы!

Мама пошла спать, так что мы устроились на кухне, сварили себе кофе и приготовили немного еды.

– Что-то связанное с сохранением энергии и импульса? – спросила я. Какие-то намеки на это я уже видела в дневниках Уилера, но пока не могла понять, как это было связано.

– Точно. Уилер показал, что уравнения общей теории относительности вытекают из требования равенства границы границы нулю. Локальное искривление пространства-времени компенсирует энергию и импульс находящейся в этом месте массы. Вот почему масса искривляет пространство-время.

– Так что все это при сложении дает ноль?

– В любой ограниченной области. Но это работает, только если у границы области нет края. Как только граница границы замыкается, все полностью компенсируется.

Он вынул желтый блокнот и набросал схему, показывая мне, как четырехмерная область ограничивается трехмерными кубами, границы которых состоят из двухмерных плоских граней; у каждой грани есть общие ребра со смежными гранями соседних кубов. В результате возникает замкнутое многообразие. При суммировании потоков энергии-импульса через плоские грани каждое ребро учитывается дважды, по одному разу для каждой прилегающей к нему грани. При этом вклад в сумму один раз положительный, а второй раз – отрицательный, в итоге получается ноль. Кривизна проявляется искажением граней – их противоположные края расползаются в стороны подальше друг от друга и перестают быть параллельными друг другу под действием смежных граней, вытягивающих их. Так что вся граница в присутствии массы сворачивается и сминается. Это все довольно технические детали, но смысл достаточно прост: наиболее сложные структуры четырехмерного пространства-времени в конечном счете в основе своей имеют ничто.

– В своем дневнике он пишет, что не только общая теория относительности, но все квантовые теории поля основаны на принципе границы границы, – сказала я. – И все калибровочные теории.

– Верно. Это универсальный принцип. Он лежит в основе любой реакции поля на присутствие масс или зарядов.

То, что граница границы равна нулю, означает, что все то, что вам нужно знать о происходящем внутри области пространства-времени, может быть считано непосредственно с ее границы, а заглядывать внутрь вовсе не обязательно. «То, что снаружи, раскрывает то, что внутри», – писал Уилер. Сохранение импульса и энергии можно считывать по граням, а количество массы, находящейся внутри, выводить по деформации ребер.

– Это то, что он имел в виду в сравнении с эластичностью, – сказал отец. – Для расчета упругих сил деформированного тела вам необходимо знать только то, что происходит на его поверхности. Все, что внутри, сокращается.

– Подожди, он что-то еще написал об этом, – сказала я, просматривая свои записи. – Вот здесь. В 1973 году он писал: «Теория упругости – это низшая форма физики, какая только может существовать, если исключить ту, когда вообще никакой физики нет. Она имеет дело только с „поверхностью вещей“. Готов спорить, что электромагнетизм и гравитация – кошки одного помета, за исключением того, что никакая размерность им может вообще не требоваться».

Не требоваться размерности? Поверхность вещей? То, что снаружи, раскрывает то, что внутри? А не был ли принцип граница-границы ранней рабочей версией голографического принципа?

Мой отец догадался, о чем я думаю:

– Звучит как-то очень по-голографически, не правда ли?

В одном из дневников Уилер писал: «Можно рассматривать размерность пространства (может быть, лучше „среднюю эффективную размерность“?) как возникающую в фундаментальной теории из более простых исходных элементов, предгеометрии, которая сама по себе не обладает таким свойством, как размерность». И далее: «Спроси: не может ли любой закон природы быть сведен к виду ∂∂ ≡ 0. Как происходит, что многие размерности можно свести к столь немногим?»

Библиотека Американского философского общества. Уилер постоянно повторял свой рисунок Вселенной в виде самонастраивающегося контура.

Фото: А. Гефтер.

Этот вопрос напомнил мне смятение, которое я испытала, узнав, что вся информация, содержащаяся в некотором объеме пространства-времени, пропорциональна площади ограничивающей его поверхности – как будто одна размерность была лишней. Не это ли Уилер имел в виду, когда рисовал поверхность сферы, покрытую цифрами 0 и 1? Не означает ли способность считывать с поверхности черной дыры всю информацию, содержащуюся в ней, что мир в своей основе выстроен из информации, а информация, в своей основе, – из ничего?

8 января 1988 года: «Что ближе к контуру и к ∂∂ ≡ 0, чем то, что мы можем создавать – при достаточном воображении – из вопросов и ответов?»

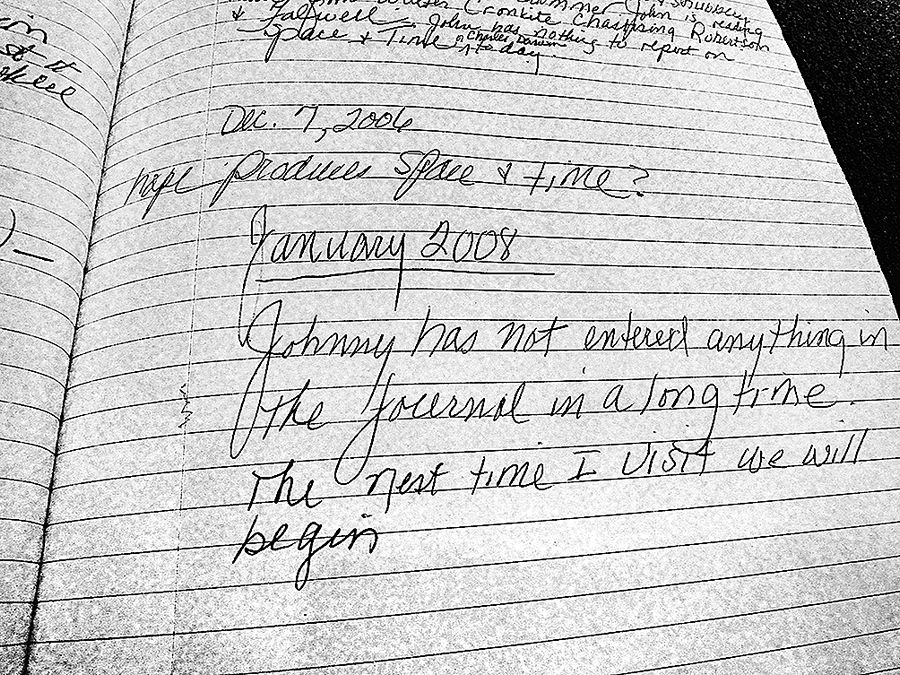

Библиотека Американского философского общества. Последняя запись в дневнике Джона Уилера.

Фото: А. Гефтер.

20 октября 1985 года: «Все больше и больше убеждаюсь, что все должно быть построено из „ничего“. Какая разумная альтернатива!»

22 февраля 2005 года: «Ничего! Ничего! Вы начинаете с ничего и получаете все».

Последний день в библиотеке я провела с дневниками Уилера наедине. Мы просмотрели почти все тетради, а отец больше не мог пропускать свою работу, так что я приехала закончить чтение последних записей без него.

Уилеру было уже за девяносто, записей в дневнике становилось все меньше, перерывы между ними – все длиннее, и почерк – все менее разборчивым. Он продолжал рисовать U-диаграмму, но все более неровными линиями. Он часто цитировал стихотворение Пита Хейна, друга Бора:

Ищу ответа

к чему все это

веселое кино

пока идет оно.

В конце концов записи под его диктовку стала вести его секретарша Джекки Фускини. Теперь они странным образом многократно повторялись, словно мысли Уилера вращались по кругу: «Откуда взялись пространство и время?» – спрашивал он вновь и вновь, нередко добавляя: «Это все иллюзия». Появляется, как ни странно, большое количество упоминаний Чарльза Дарвина. «Мы думаем, что законы геометрии возникли в самом начале времени, но так ли это? – спрашивал Уилер. – Этот вопрос напоминает нам о другом великом „Откуда?“, о видах растений и животных, которые мы видим сегодня, словно они „всегда были здесь“. Что на этот вопрос не так-то просто ответить, догадался молодой исследователь на борту брига его величества „Бигль“».

Он также возвращался к своему центральному вопросу: один наблюдатель или много?

8 ноября 2005 года: «Как спрашивать „откуда?“ о чем бы то ни было, когда мы принимаем как данность то, что мы живем в мире пространства и времени… И если это мы сами и „построили“ пространство-время, то почему же у нас нет столько пространств-времен, сколько людей? Откуда оно только одно? Надо об этом еще подумать!»

Уилер жил с Жанетт в доме престарелых в городе Хайтстаун штата Нью-Джерси, недалеко от Принстона. Фускини навещала его и записывала его мысли в дневнике.

11 октября 2006 года: «72 градуса, тепло и солнечно. Сижу на залитом солнцем крыльце, глядя на красивые цветы и кустарники на патио. Это бабье лето… У Джона нет ничего сегодня о пространстве, времени или Чарльзе Дарвине».

Следующая запись датирована 7 декабря 2006 года и состоит из сюрреалистической фразы: «Надежда рождает пространство и время?»

Прошел год, прежде чем была сделана еще одна запись. За это время Жанетт умерла. Ей было девяносто девять лет. Они были женаты семьдесят два года.

Январь 2008: «Джонни ничего не писал в течение долгого времени. В следующий мой визит мы начнем».

Я перевернула страницу. Она была пустой.

Назад: Глава 10 Очередная тоска про Алису в стране чудес

Дальше: Глава 12 Этот гипотетический таинственный объект