16. Интервью с Джеймсом Тобином и Робертом Шиллером «Традиции Йеля» в макроэкономике

Беседовал Дэвид Коландер

Колледж Миддлбери

У каждого университета есть своя история, которая придает ему некоторую уникальность, но каждый университет — это еще и часть большого профессионального экономического сообщества, в котором отражаются существующие течения. Данный заочный диалог двух ученых ставит себе цель ответить на вопрос: «Следует ли выделять йельскую школу макроэкономики?» Идея такого диалога пришла в голову Биллу Барнетту, когда тот беседовал с Бобом Шиллером. Билл предложил Бобу список людей, которые могли бы его организовать, и в результате выбрали меня. Я с радостью согласился, поскольку знал по работам, написанным на экономическом факультете Йеля, что там есть некая общность идей, которым я симпатизировал, и она вполне могла бы претендовать на то, чтобы называться «йельской школой». Также думал и Боб Шиллер. Но пока этот вопрос изучался, удалось выяснить следующее: не все согласны с утверждением, что та работа в области макроэкономики, которая сейчас проводится в Йельском университете, может представлять собой «йельскую школу». Вот четыре основных возражения против того, чтобы рассматривать йельскую экономическую традицию как отдельную школу. Во-первых, сам термин «йельская школа» использовался в 1960-х гг. для описания позиции Джима Тобина в споре с монетаристами. Некоторые из ученых считают, что это выглядело бы несколько странно, если бы данный термин использовался для описания более широкого круга научных работ, не связанных с идеями более раннего периода и более узкой тематики. Во-вторых, назвать сегодняшние исследования в области макроэкономики в Йеле «школой» было бы слишком. То, что сегодня делают в Йеле, ничем не отличается от того, что делают на экономических факультетах в других ведущих университетах. Не совсем понятно, каким образом научная работа, проводимая учеными Йеля, отличается, например, от того, что делают ученые в Массачусетском технологическом институте (MТИ) или Принстонском университете. Для того чтобы называться «школой» надо иметь на это более явное право. В-третьих, в Йеле в работах используется большое количество разного рода подходов, и не совсем понятно, как они соотносятся друг с другом. Например, в работах Криса Симса вы можете отчетливо увидеть применение традиционного статистического анализа временных рядов с некоторыми признаками влияния исследований, посвященных реальным деловым циклам и статистическим проверкам гипотез. В то же время работы Шиллера выполнены в кейнсианских традициях. Объединить подобные подходы под крышей одной школы удается с трудом. И, в-четвертых, историческая цепочка преемственности в йельской школе оказалась не столь длинной, как я думал, — между Ирвингом Фишером и Джимом Тобином связь весьма незначительная. Вследствие того, что историческая непрерывность идей является в этом случае условием необходимым, йельской школы как таковой не существует. Все это мы подробно рассмотрим ниже в представленном «диалоге». После обсуждения этих вопросов с рядом преподавателей Йеля, я решил, что, возможно, стоит вести речь не о существовании йельской экономической школы, а о йельской традиции. Мы также сошлись на том, что данный материал будет представлять собой интервью лишь с Джимом Тобином и Бобом Шиллером — людьми, которые в большей степени определяют йельскую традицию. Я беседовал с каждым в отдельности, но вопросы в большей степени были одни и те же и направлены на обсуждение главного вопроса — имеет ли смысл выделять йельскую школу. Таким образом, мы обсуждали с Джимом Тобином и Бобом Шиллером то, что делают другие представители Йеля. Но мы почти не затрагивали проблемы, над которыми работают они сами. Я уверен: то, что получилось, вам понравится. Вы найдете здесь ряд интересных суждений относительно йельской традиции и сегодняшней научной мысли, а также обсуждение некоторых вопросов макроэкономики.

Интервью с Джеймсом Тобином

Осень 1997 г.

Коландер: Вы учились в Гарварде?

Тобин: Да, в 1939 г. я получил степень бакалавра и остался в Гарварде еще на пару лет в аспирантуре. Из-за того, что многие предметы, необходимые для получения магистерской степени, я прошел еще в бакалавриате, то получил степень магистра всего за год.

Коландер: Но вы продолжали работать над диссертацией, так?

Тобин: Да, я продолжал посещать определенные курсы, семинары и т.п. Весной 1941 г. я прошел курс по военной экономике, который вел Эд Мейсон. Кроме того, я сам преподавал эконометрику. Экономический факультет в Гарварде тогда почти не занимался современной статистикой. Там был курс статистики, который я также прослушал, но у них не было курса эконометрики в том виде, в каком мы сейчас привыкли его видеть, и преподаватели экономической статистики не горели желанием использовать статистику. Главным образом, они рассказывали нам о подводных камнях применения статистики и, кроме семинара по анализу спроса, который вел Ханс Штеле, приглашенный профессор из Швейцарии, нам в Гарварде из этой научной области практически ничего и не читали. Я прослушал кое-что из курса математической статистики на математическом факультете и курса повышенной сложности по математической теории Эдвина Уилсона, преподавателя медицинского факультета. Он, среди всего прочего, был первоклассным специалистом в математической экономике.

У Мейсона я научился использовать регрессионный анализ, когда мне необходимо было оценить спрос на сталь в Соединенных Штатах. Эд занимался вопросами мобилизации экономики для военных нужд. Он предложил мне устроиться в одно из вновь созданных правительственных агентств в Вашингтоне, которое должно было заниматься вопросами сокращения использования для гражданских нужд таких металлов, как сталь, алюминий и никель, — запасы которых были ограничены. Задача состояла не в том, чтобы просто запретить использование данных металлов в гражданских целях, а в том, чтобы сократить и перераспределить между теми невоенными направлениями, которые не были запрещены. Этим занимался Отдел регулирования цен и гражданского снабжения. Летом 1941 г. я начал там работать в секторе гражданского снабжения.

В начале войны я перешел в Военный совет по производству, но после Перл-Харбора я решил, что не хочу провести всю войну, занимаясь этим, и записался на флот. В апреле 1942 г. меня направили на 90-дневные офицерские курсы. Я оставил экономику вплоть до января 1946 г.

Рис. 16.1. Джеймс Тобин

Коландер: Но потом вы вернулись в Гарвард?

Тобин: Да, я вернулся обратно в Гарвард. Оставил службу на флоте в середине декабря 1945 г., незадолго до Рождества, и вернулся домой. Все это время я прослужил на одном эсминце. Дома мои друзья, работавшие в то время госструктурах, предложили мне вернуться на работу в правительство. Я был весьма успешным специалистом в области госрегулирования экономики, и предложения моих друзей были одно заманчивее другого. Правительство предлагало большую зарплату. По крайней мере, тогда это казалось большой зарплатой. Я не знал, что делать. Тем временем я стал наводить справки о возможности вернуться в Гарвард. Я написал Сеймору Харрису, которого очень хорошо знал по университету. Он заинтересовался моей персоной, хотя я никогда не был его студентом. Я попросил его помочь с устройством на работу в качестве наставника в одном из колледжей — чтобы получить комнату. В свою очередь, декана факультета я попросил принять меня на работу на должность ассистента преподавателя. Кроме того, я обоим написал, что размышляю над выбором — вернуться ли мне в Гарвард и закончить работу над докторской диссертацией или все же уехать в Вашингтон.

Экономический факультет возглавлял тогда Гарольд Бурбанк — очень консервативный ученый-экономист. Ему нравилось руководить факультетом. Он ответил, что, по словам преподавателей, у которых я учился и которым сдавал экзамены, у меня есть все шансы стать выдающимся экономистом и поэтому с моей стороны было бы непростительной ошибкой оставить науку. Мы не были с ним ни друзьями, ни врагами, но это письмо очень сильно повлияло на меня, и я вернулся в Гарвард.

Коландер: Вы защитили докторскую диссертацию в 1947 г., а в 1950 г. перебрались в Йельский университет…

Тобин: Да. Между тем в Гарварде я получил стипендию как молодой ученый. Фактически это была моя первая работа. Она заменяла докторскую степень — эта работа была не для тех, кто уже защитил диссертацию и занимался постдокторскими исследованиями. Но поскольку я был ветераном, все махнули рукой на это требование Стипендиальной программы для молодых ученых, поскольку понимали, что все равно в первую очередь я хотел бы получить степень. Поэтому стипендию я отрабатывал как постдокторскую. Я провел два года в Гарварде, а затем на год улетел в Англию в Институт Ричарда Стоуна, где работал на факультете прикладной экономики при Кембридже. Потом я перебрался в Йель.

Коландер: Рассматривали ли вы какие-то другие варианты переезда?

Тобин: Я был за пределами Соединенных Штатов в то время, когда начал поиски работы, поэтому пришлось вести большую переписку по почте. Еще дома мне поступали предложения из различных университетов, в том числе из Калифорнии, из Стэнфорда. Поэтому у меня была возможность выбора. Но самое лучшее, что со мной случилось с момента моего возвращения в Гарвард в 1946 г. — это встреча с моей будущей женой. Мы познакомились весной 1946 г., а осенью уже поженились. Если бы я уехал в Вашингтон, этого бы не произошло. Она сказала мне, что поедет куда угодно, только не в Нью-Хейвен, но мы все же поехали туда, и она полюбила этот город.

Коландер: Давайте поговорим о Йельской школе.

Тобин: Что касается Боба Шиллера и Барнетта, должен сказать, что, на мой взгляд, существует некоторая путаница между тем, что можно назвать йельской школой, и другими неформальными институтами, например, группой беседующих за кофе — она заседает почти каждый день в районе 11 часов утра. Эту группу нельзя назвать «йельской школой», поскольку кроме тех, кто принадлежит к старой макроэкономической школе, в нее также входят и другие люди: Крис Симс, сторонник бизнес-циклов; Мартин Шубик, очень интересный человек, но я не думаю, что он принадлежит к какой-либо еще школе, кроме собственной; Джон Джинакоплос, с которым у нас совпадают взгляды в области макроэкономики, но он хочет примирить их с моделью Эрроу–Дебрё; Герберт Скарф — математик-теоретик; а также Т. Шринивасан, крупный экономист-неоклассик. Думаю, что те, кто попал в список, составленный Барнеттом и Шиллером, являются частью этой «кофе-группы», но я бы не стал их называть йельской школой. Это интересная группа близких по духу людей, существующая в рамках экономического факультета в Йеле.

Коландер: А как бы вы сами тогда описали йельскую школу?

Тобин: Я считаю, то, что люди подразумевают под Йельской школой, уходит корнями в 1950-е. Ее отождествляли с моими идеями и идеями Арта Окуна, а также макроэкономической и монетарной теорией. (Невозможно переоценить важность последних работ Арта Окуна, а его преждевременная смерть стала невосполнимой потерей для всех экономистов мира.) В своих работах мы старались обоснованно продемонстрировать систематический взгляд на то, что представляла собой кейнсианская экономическая теория и как ее можно было бы применить. Что касается монетарной теории, то здесь йельская школа противопоставила свой, отличный от монетаризма, подход, при котором рассматривались возможности монетарной и фискальной политики. Я очень много времени и сил потратил на борьбу с монетаристами.

В 1970-е гг. выпускники Йеля сделали специальные футболки, на которых на спине было написано «йельская школа» — очевидно, в ответ на слишком разрекламированную «чикагскую школу». Спереди на футболке было написано «Только Q имеет значение». Последнее было некоторой пародией на высказывание монетаристов «Только M имеет значение», которое я раскритиковал, заявив, что самое большое, что можно было бы сказать, так это «М имеет значение». Думаю, этот пример в какой-то степени является подтверждением моей мысли о значении термина «йельская школа». В то время представители школы не были только макроэкономистами или теми, кто занимался монетарной теорией. К ней также относились Вилли Феллнер, Генри Уоллич, Роберт Триффин и Ричард Рагглз. У каждого были свои идеи и свои интересы. Внутри школы были хорошие отношения, мы постоянно учились друг у друга.

Оглядываясь назад, можно сказать, что наше противостояние с монетаристами уже не выглядит столь серьезно, как между кейнсианской экономической теорией и неоклассической макроэкономикой. Главный вопрос спора — насколько хорошим решением для реальной экономики является ее описание через полную занятость в течение длительного времени.

Коландер: И какова позиция йельской школы на этот счет?

Тобин: Позиция йельской школы такова: иногда экономика находится на уровне полной занятости, или близкой к этому, или даже чуть выше. В этом случае логика альтернативной стоимости, предлагаемая неоклассической экономикой, будет применима. В остальных случаях, так или иначе, ситуацию в экономике лучше описывать не как совершенно конкурентную равновесную, а с избыточным предложением (особенно на рынках труда). В этом случае путем проведения соответствующей денежной и фискальной политики можно увеличить агрегированный спрос и выпуск. Это не исключает вычисления альтернативной стоимости, но характер вычисления изменится. Вычисления на макроуровне касаются вопроса темпов развития экономики. Исходя из того, что существуют различные пути достижения полной занятости в ситуации, когда предложение избыточно, необходимо использовать анализ уровня благосостояния для того, чтобы выбрать подходящий вариант. Например, если вы пытаетесь что-то сделать, чтобы обеспечить долгосрочный рост, пока вы вновь не достигнете уровня полной занятости, то вы могли бы пожелать реанимировать экономику путем расширения предложения денег, а не увеличения налогов и сборов,

Я всегда считал себя каким-то сообщником (как сказал однажды Самуэльсон) в вопросе развития так называемого неоклассического синтеза. Не думаю, что это хорошее название для него, поскольку это неоклассический/неокейнсианский синтез, но, на мой взгляд, это видоизменение идей не Кейнса, а некоторых его последователей, считающих, что экономика всегда находится в состоянии неполной занятости, и таким образом неоклассические правила здесь неприменимы. Надо сказать, что в послевоенные годы в США кейнсианцы, в том числе и я, так не считали. Так рассуждали многие последователи Кейнса, особенно в Великобритании. В начале 1950-х гг. они вообще не использовали денежно-кредитную политику. Я не принадлежал к их числу, поскольку меня учили, что денежная политика — это инструмент макроэкономической политики и отвергать его было бы неправильно.

Коландер: Одним из аргументов против неокейнсианской составляющей неоклассического синтеза является то, что их интерпретация кейнсианской экономической теории несовместима с моделью Вальраса, но неоклассический синтез так или иначе пытается уместить ее в рамках этой модели.

Тобин: Нет, он просто признает, что это могло быть неплохим началом для моделирования экономики полной занятости в течение длительного времени. С этой точки зрения неокейнсианская экономическая теория рассматривает бизнес-цикл как отступление от вальрасовской рыночной экономики и ясно говорит о том, что это такое — избыточное предложение и избыточный спрос при существующих ценах и уровне зарплат. Поэтому я не думаю, что это стоит ругать. Это не просто отклонение идей неоклассической экономической теории.

Коландер: Большинство формулировок неокейнсианской экономической теории предполагают наличие чистой конкуренции на рынке товаров.

Тобин: В этом нет необходимости. Это может внести кое-какие изменения, но давайте подумаем над вопросом, а всегда ли, как предполагал Кейнс, рынок труда располагается на кривой предельной производительности, что является неклассической точкой зрения. Предполагается, что, исходя из имеющихся фондов и технологий, чем меньше уровень предельной производительности труда, тем выше занятость, и, следовательно, ниже уровень безработицы. Поэтому если мы собираемся повысить уровень занятости и, соответственно, снизить уровень безработицы, мы спускаемся вниз по кривой предельной производительности и снижаем уровень реальной заработной платы. Это результат чистой конкуренции, который применили к условиям, когда вы не ждете, что рынок будет уравновешен.

Почему Кейнс так сделал? Полагаю, он это сделал потому, что хотел доказать: его спор со сторонниками классической экономической теории обоснован, даже несмотря на то, что он согласен с большей частью классической доктрины. И это очень показательный пример.

Затем были эмпирические изыскания таких экономистов, как Джон Данлоп, согласно которым даже перед самой войной, в конце 1930-х гг., реальная заработная плата не двигалась с места вопреки деловому циклу, но зато увеличивалась во время циклических оживлений экономики.

На мой взгляд, ошибочно думать, что это замечание по поводу реальной зарплаты требует каких-либо поправок с точки зрения кейнсианской теории, и что сам Кейнс в этом отношении совершил серьезную ошибку. Мне всегда казалось, что на самом деле это наоборот усиливало точку зрения Кейнса и никоим образом не умаляло логику его рассуждений. Скажем, спрашивается: «Каким образом принятие кейнсианской денежной и фискальной политики может повлиять на снижение уровня безработицы?» Если говорите, что это можно сделать без сокращения реальной заработной платы, то это уже намного лучше, поскольку усиливает важность кейнсианской политики. Вот почему это нельзя назвать уничижительной критикой Кейнса за его использование «классической» идеи функции спроса на труд в соответствии с реальной зарплатой. Наоборот, это усиливает его позиции. Если это правда, что в краткосрочном периоде цены неконкурентны и что, возможно, в этот период не будут расти предельные затраты у фирмы, исходя из его предположений, то это на самом деле усиливает доводы Кейнса.

Коландер: Когда неоклассики попытались ввести в анализ некоторые микроосновы и сделали предположение, что совершенная конкуренция в концепции Вальраса существует как на рынке товаров, так и на рынке труда, они показали, что проблемы действительно может и не быть.

Тобин: Да, конечно, и как раз это и поддерживает йельская школа. Это моя точка зрения. Вальрасовское решение неприменимо в ситуациях, когда существует избыточное предложение при существующих ценах, где цены не изменяются достаточно быстро или достаточно корректно, чтобы поддерживать постоянное ценовое равновесие на рынке — без учета характера конкуренции (монополистическая или чистая). На мой взгляд, это абсурд и противоречит большинству эмпирических наблюдений, когда заявляют: то, что мы наблюдали в течение делового цикла в краткосрочном периоде, представляет собой результат колебаний цен и уровня заработной платы, которые всегда приводят к равновесию спроса и предложения на рынке. Но это никоим образом не подрывает авторитет модели Вальраса как практичного подхода к исследованию экономики.

Коландер: Значит, вы согласны с тем, что модель Вальраса до сих пор можно использовать как модель в долгосрочном периоде.

Тобин: Да, можно даже модернизировать модель Вальраса, чтобы в долгосрочном периоде также получить ситуацию с монополистической конкуренцией. Это могло быть также и ситуацией состояния равновесия, когда фирмы в условиях монополистической конкуренции друг с другом ничего не делают, чтобы изменить цены или заработную плату своих сотрудников. Таким образом, долгосрочная монополистическая конкуренция является аналогом приведения рынка к состоянию равновесия спроса и предложения.

Коландер: Джон Джинакоплос оказал влияние на микроосновы многовариантной экономики. Он, как и другие, сомневался в том, что их можно использовать в модели с множеством вариантов, рассчитанной на долгий срок.

Тобин: Я не убежден, что это правильный подход к макроэкономике, поскольку заинтересован в том, чтобы значительное место в ней занимала стабилизационная политика — то есть макроэкономическая политика в краткосрочном периоде. Многие пытаются сохранить комбинацию из вальрасовской экономической теории и якобы кейнсианских выводов с помощью множественных вариантов равновесия. Но как мне кажется, исходя из полученных результатов, — они не носят характер кейнсианских, поскольку в каждом таком равновесии нет вынужденной безработицы, нет избыточного предложения. Каждое равновесие характеризуется наличием равенства спроса и предложения на рынке, поэтому я не думаю, что комбинация неоклассической экономической теории с равенством спроса и предложения на рынке и кейнсианских выводов является эффективной. Еще может быть, что для некоторых выводов с многочисленными равновесиями одни равновесия лучше, чем другие, с точки зрения рабочей силы и т.п. Но ни в одной из этих ситуаций нет вынужденной безработицы, когда ни при одном равновесии нет равенства спроса и предложения — отсутствие равенства спроса и предложения при существующих ценах.

Джон Джинакоплос и другие ученые-теоретики, сторонники подвижного равновесия также были сильно обеспокоены таким явлением как отсутствующие рынки. Если современная теория вальрасовской экономической системы представляет собой равновесие Эрроу–Дебрё, то тогда очевидно, что существует и такое понятие, как отсутствующие рынки. Некоторые рынки были запрещены с самого начала своего возникновения. Например, вы не можете продать себя в рабство и т.п. Поэтому такие ученые, как Джон Джинакоплос, предпочитают рассматривать все проблемы, включая кейнсианские, как примеры этих фундаментальных недостатков или отклонений от чисто теоретических вальрасовских выводов. Ну что ж, желаю успехов! Но это не йельская школа Тобина — та более прагматична и в каком-то смысле менее теоретизирована.

Коландер: Что вы думаете о подходе Клауэра–Лейонхуфвуда?

Тобин: Ничего не имею против, но я с ним особенно не знаком.

Коландер: А что вы думаете по поводу новокейнсианского подхода?

Тобин: Смотря что вы под этим понимаете. Если это ученые типа Грега Манкива, то я не отношу их к кейнсианцам. Не думаю, что в их теориях есть такое понятие, как вынужденная безработица, или же отсутствует равенство спроса и предложения на рынке. Было бы неправильно называть Манкива кейнсианцем.

Коландер: А что можно сказать о представителях теории реального делового цикла?

Тобин: Это мои враги.

Коландер: [Смеется].

Тобин: Все эти годы мы боролись против повторения конфликта между Кейнсом и экономистами, которых он называл классиками — не лучшее для них название. Неоклассики и сторонники теории реального делового цикла намного экстремальнее, чем те, с кем спорил в свое время Кейнс, но аргументация осталась та же. На самом же деле Пигу был более убедителен как экономист, чем Лукас и некоторые другие неоклассики.

Коландер: Что вы думаете относительно последней книги Хана и Солоу о кейнсианцах и рациональных ожиданиях?

Тобин: Я считаю, что прежде всего это книга о множественном равновесии. Она мне не кажется кейнсианской, но, возможно, я что-то упустил.

Коландер: Я познакомился с йельской школой Тобина, когда изучал вашу полемику с Брюннером и Мельтцером. Что бы вы ответили на заявление Брюннера о том, что «самой серьезной и масштабной ошибкой йельской денежной теории является отсутствие такого понятия, как рациональность денег».

Тобин: Это нелепо.

Коландер: А как выглядит рациональность денег в вальрасовской системе?

Тобин: Во-первых, о какой вальрасовской системе вы говорите? Не понимаю. У меня одно понимание слабокоррелированности финансового сектора, у Брюннера и Мельтцера — другое, и я никогда не понимал, как они одновременно могли говорить о слабокоррелированных замещаемых активах и в конце концов прийти к монетаристскому результату. Это, на мой взгляд, не согласуется с предполагаемой замещаемостью в активах, в том числе замещаемостью некоторых активов собственно деньгами. Я никогда не понимал, как тогда они могли совместить ту же слабокоррелированную структуру с монетаристским выводом, который не предполагает наличия замещаемости иных активов деньгами. Я никогда этого не понимал. Поэтому я также не понимаю, как предлагаемая Брюннером и Мельтцером концепция объясняет использование денег — в моей концепции этого нет.

Заявление о том, что деньги всесильны — не объяснение. Объяснить это может Джевонс и преимущества согласия общества по поводу общих платежных средств. Преимущество денег как средства оплаты товаров и услуг заключается в том, что вы знаете, что сможете использовать деньги снова и снова в других сделках, избегая, по словам Джевонса, двойного совпадения потребностей. Я написал работу, посвященную деньгам, и назвал ее просто «Деньги» (Money). Она вышла в издательстве Palgrave в разделе «Деньги и финансы». В ней я как раз и рассматриваю данный вопрос.

Коландер: А что если они подразумевают под этим ситуацию, когда в модели у кого-то есть деньги, кто-то хочет совершить сделку, и модель каждого из рынков должна иметь какую-то стоимость проведения сделок?

Тобин: Это вы обо мне?

Коландер: Нет, я имею в виду предположение о существовании совершенной конкуренции, которое лежит в основе вальрасовской модели.

Тобин: Это не совершенная конкуренция. Мы просто говорим о спросе и предложении на различные активы. У меня есть работа, довольно известная, об операционных издержках денежных сделок, переходе из денежных в процентные активы (неденежные) — поэтому я не думаю, что я уязвим для данного рода критики. Полагаю, проблема в другом — зачем копят деньги, если в конце жизни они не имеют для человека никакой стоимости? И вы говорите: «В День Страшного суда или за час до его наступления ни у кого не будет денег, и если у кого-нибудь останутся деньги за час до наступления Дня Страшного суда, которые они не хотели копить еще за два часа до Судного дня, так почему они хотят это сделать сейчас?» Поэтому в некотором смысле, если вы хотите подключиться к этому философскому рассуждению, вы могли бы заявить, что это должно быть так. Когда бы ни предполагалось наступление конца света, всегда существует некая вероятность того, что оно наступит позже, чем предполагается. Таким образом, можно сказать, накопление денег обоснованно, потому что вы можете захотеть осуществить какую-нибудь сделку, или этого захотят ваши потомки в будущем. Но меня это особенно не волнует.

Коландер: С точки зрения того, о чем вы сейчас говорили, кто из группы «одиннадцатичасового кофе» соответствует критерию Йельской школы?

Тобин: Я никоим образом не хочу сказать, что я — это Йель, а Йель — это я. С Йелем связаны многие имена ученых-макроэкономистов, которые по тем или иным вопросам, в том числе по фундаментальным, могут быть не согласны со мной или Артом Окуном — например, Уильям Феллнер, мой хороший друг, но приверженец совершенно иного подхода в макроэкономике. Я многому у него научился, по многим вопросам у нас совпадало мнение, но только не в отношении кейнсианской экономической теории.

Кто в настоящее время в Йеле разделяет мои взгляды в макроэкономике? Наверное это Рэй Фэйр; Билл Брейнард, мой партнер по большей части того, что связано с моделями, которые мы с вами только что обсуждали; Билл Нордхаус, мой студент и соавтор, но в большей мере не по макроэкономике, а по таким направлениям, как измерение экономического благосостояния; и Боб Шиллер, который не был ни моим студентом, ни соавтором, но чьи идеи совпадают с идеями моими и Билла Брейнарда (рис. 16.2).

Коландер: А что можно сказать о Школе Тобина за пределами Йеля? Кого бы вы к ней отнесли?

Тобин: Гэри Смита, перешедшего в свое время из Йеля в Помону. Пока он был в Йеле, мы вместе провели немало научных исследований, поэтому безусловно можно сказать, что он принадлежит к Школе Тобина. Не знаю, очень сложно ответить на этот вопрос с ходу, надо немного подумать. Много коллег, которые согласны со мной по общим вопросам макроэкономики, в том числе и из MТИ — например, Франко Модильяни. Но я не могу сказать, что это он узнал от меня — он сам до всего дошел. Кроме того; Боб Солоу и Пол Самуэльсон, а также более молодые ученые, такие как Стэнли Фишер из MТИ и Алан Байндер из Принстона.

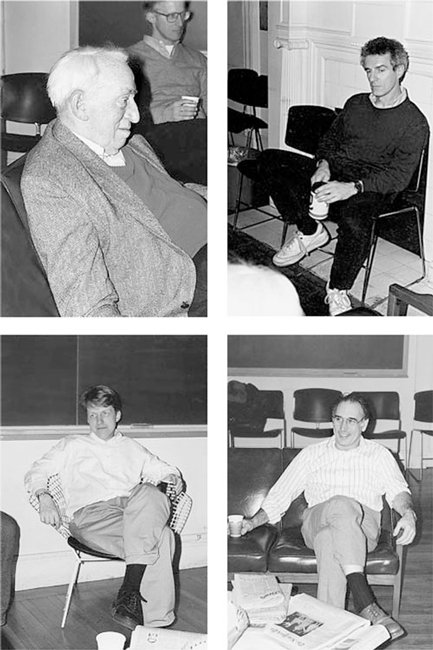

Рис. 16.2. Участники «кофейных бесед» в Йеле, в Фонде Коулза. По часовой стрелке слева вверху: Джеймс Тобин и Билл Нордхаус, Рэй Фэйр, Билл Брейнард и Роберт Шиллер

Еще больше связана с Йелем Джанет Йеллен, которая в настоящее время возглавляет Совет экономических консультантов при Президенте США — она была моим ассистентом и соавтором; а также Джордж Акерлоф, хотя тот и не был моим студентом, если только в бакалавриате. Я бы еще включил в этот список Дона Хестера, моего первого научного ассистента, сейчас работающего в Висконсине; Дона Николса и Стива Дурлауфа, также работающих сейчас в Висконсинском университете; Джима Пирса из Беркли; Ральфа Брайанта из Брукингского института.

Коландер: Как вы объясните тот факт, что огромное количество студентов предпочитают неоклассическую теорию?

Тобин: Думаю, всему виной произошедшая контрреволюция в отношении кейнсианской экономической теории 1960-х гг., имевшая место как в профессиональном сообществе, так и в настроениях в обществе — возможно, в результате войны во Вьетнаме и высокой инфляции вследствии этой войны, а также скачков цен в 1970-х гг. На мой взгляд, кейнсианскую теорию незаслуженно обвинили в росте инфляции в 1970-х гг. и в начале 1980-х. Мне попалось несколько описаний событий тех лет, где авторы все, что тогда случилось, списывали на плохую денежно-кредитную политику, не принимая во внимание никаких внешних факторов.

Внутри профессионального сообщества, я полагаю, существует сильное течение, связанное с решениями на основе равновесия. И так было всегда. Неоклассическая бизнес-теория рациональных ожиданий также предлагала молодым экономистам с математическим уклоном новый способ реализации своих талантов и ставила перед ними новые задачи. На мой взгляд, в некоторой степени кейнсианская экономическая теория в 1930-х, 1950-х гг. привлекала тем же, но 20 лет спустя те проблемы исчерпали себя. Поэтому если вы молодой экономист и ищете что-то по-настоящему интересное, теория рациональных ожиданий как раз для вас. Таким образом, идея, что у вас должны быть микроосновы всего, что вы делаете, а все, что вы говорите, имеет место в экономике — в том числе краткосрочное поведение — поверхностно правдоподобна. В действительности же, я думаю, нет большого смысла пытаться описать поведение каждого индивидуума в обществе как решение проблемы динамического программирования, поскольку все это и так очевидно — это неравновесное поведение, и у нас недостаточно знаний о том, как это моделировать, поэтому подобная идея микрооснов, на мой взгляд, казалась правдоподобной. Это означает, что вы не можете использовать какую-либо макроэкономику. В итоге мы получаем этот раскол между абстрактной научной теорией и практической макроэкономикой, который создан руками тех, кто на самом деле должен принимать решения по таким вопросам, как бюджетное управление Конгресса — исполнительная власть и центральные банки.

Коландер: Я бы рассматривал школу Тобина как основу практической макроэкономики.

Тобин: Я тоже предпочитаю так думать, кроме того это сфера развития и использования методов, рожденных на страницах профессиональных журналов. Это необходимо продолжать, поскольку существуют проблемы практического характера, которыми необходимо заниматься и которые следует решать. В то же время аспиранты не смогут опубликовать свои изыскания, если они не будут использовать утвержденные на тот момент методологии. И это снова вносит раскол между академичным профессиональным обучением и различными экономическими теориями, используемыми при разработке экономической политики. На сегодняшний день написано огромное количество работ по экономике, связанных с решением практических задач, и многое из написанного выглядит очень даже неплохо. В них не так много говорится о макрополитике, о которой у нас с вами идет речь, но очень много о таких важных экономических проблемах, как социальное страхование, здравоохранение и государственный бюджет. Я не имею в виду, что экономическое сообщество катится в пропасть; я говорю, что было бы неплохо, если бы больше принимались во внимание различные подходы к изучению вопросов макроэкономического характера.

Коландер: И все же, мы пришли к выводу, что у йельской школы нет истории, но если рассматривать Йель в более долгосрочном периоде, то невольно на ум приходит Ирвинг Фишер (рис. 16.3). Есть ли, на ваш взгляд, какая-то связь между вами и Ирвингом Фишером? Существует ли некая преемственность в виде йельской школы Тобина или все началось лишь в 1950 г.?

Тобин: По правде сказать, преемственности здесь не так много. Я искренне восхищаюсь работами Ирвинга Фишера. Его вклад во многие области, представляющие для меня интерес, огромен: спрос на деньги для совершения сделок, теория процента и инвестиций, многопериодная функция потребления, долговое бремя, дефляция и кризис. Но Фишер был сторонником количественной теории денег, монетаристом, и не использовал в своих работах кейнсианскую или фискальную политику. Его теория долговой дефляции для объяснения кризиса и депрессии перекликалась с кейнсианской макроэкономикой. Его взгляды в отношении денежно-кредитной политики, золота и рефляции в 1930-е гг. нельзя было назвать ортодоксальными и некорректными. Фишер был примером для всех экономистов, но нет никакой преемственности между тем, что делал он, и тем, что из себя представляет в целом йельская школа.

Рис. 16.3. Ирвинг Фишер, примерно 1945 г.

Источник: Работы, рукописи и архивы Ирвинга Фишера, Йельский университет.

Ирвинг Фишер умер в 1947 г. в возрасте 80 лет. К тому времени он уже официально 15 лет или даже больше, как отошел от дел, но работал в университете — он не так много преподавал, у него даже не было аспирантов. У Ирвинга Фишера не было своей «школы», потому что у него не было аспирантов. По существу он отошел от активного участия в жизни факультета уже где-то в 1925 г. Он занимался научной работой дома в окружении своих ассистентов. Единственным настоящим учеником Фишера был Джеймс Роджерс. Он был в некотором роде кейнсианцем еще до того, как мир узнал о Кейнсе, в 1920–1930-х гг. Он был не подражателем Фишера, а в чистом виде последователем. Он был очень хорошим экономистом. Он погиб в авиакатастрофе, когда ему было, я думаю, где-то около 50. К тому времени, когда я появился в университете, его давно не было в живых, поэтому ни о какой преемственности не могло быть и речи.

Было еще несколько молодых ученых, которые преподавали макроэкономику в Йеле в 1930-х гг. Например, Ричард Биссель, позднее честь и слава ЦРУ, и Макс Милликин. Они были молоды и представляли собой авангард кейнсианства в Йеле, но потом ушли на войну, в Управление стратегических служб США и ЦРУ, и в итоге оказались за пределами Йеля — и в большинстве своем вне экономической науки. Таким образом, не существовало какой-то преемственности между довоенным и послевоенным Йелем 1950-х гг. и, кроме того, довоенный Йель — за исключением Фишера и Роджерса — был очень консервативен и не особенно хорош.

Коландер: На этом мы и завершим нашу беседу. Большое вам спасибо.

Интервью с Робертом Шиллером

Май 1998 г.

Шиллер: Вы уже разговаривали с Тобином?

Коландер: Да, прошлой осенью.

Шиллер: Я так понимаю, он против широкого использования понятия «йельская школа».

Коландер: Да, он считает, что «йельская школа» имеет более узкое значение.

Шиллер: Может быть, он и прав. Возможно, мы не должны использовать термин «школа» по отношению к любому экономическому факультету. В Йеле он за прошедшие годы очень сильно изменился. Экономический факультет Йельского университета, как почти все подобные факультеты, представляет собой группу людей с различными интересами и подходами и является в большей степени отражением того, что происходит в экономическом сообществе в определенный момент времени в целом.

Кроме того, слишком неуловимы различия в традициях, философии и методиках, чтобы хоть как-то отделить один факультет от другого, а люди очень сильно пекутся насчет подобных различий. Едва уловимые различия в подходах к экономике влияют на принятие решений студентами: где продолжить свое обучение и где впоследствии работать. Пока эти различия очень трудно описать, они играют более важную роль, чем рейтинги факультетов, которым уделяется слишком много внимания.

Рис. 16.4. Роберт Шиллер

Думаю, что некая йельская традиция все же существует, можете это называть йельской школой, если хотите, — она началась до Тобина и продолжилась позднее. На мой взгляд, начало йельской экономической школы положил Ирвинг Фишер, затем благодаря Фонду Коулза она расцвела, и она продолжила свое существование вместе с Тобином, а затем и после него. Кроме того, эта традиция, возможно, соответствует гуманистической йельской традиции, которая простирается далеко за пределы экономического факультета.

Коландер: Что касается меня, то, как мне кажется, у йельской школы есть свои особенности. Я вкладываю в это понятие попытку описать позицию Джима с точки зрения его полемики с Брюннером и Мельтцером.

Шиллер: Это было время, когда Джима рассматривали как оппонента Милтону Фридману. В 1965 г. Джим опубликовал в American Economic Review весьма критическую рецензию на «Монетарную историю Соединенных Штатов» Фридмана и Шварц. Когда Фридман в 1970 г. опубликовал в Journal of Political Economy свои «теоретические основы» [возможно, Шиллер имеет в виду работу Фридмана «Теоретические основы монетарного анализа» (A Theoretical Framework for Monetary Analysis). — Прим. пер.], именно Джим написал в 1972 г. сильное и широко цитируемое опровержение. Таким образом, из этой полемики многим должно стать очевидным, что если существует чикагская школа, то должна быть и йельская. Научная школа строится вокруг одного или нескольких гигантов мысли, которые уже получили общественное признание.

Существуют и другие исторические причины того, почему некоторые могли бы легко прийти к заключению, что Йель — это альтернатива чикагской школы. Фонд Коулза из Чикагского университета переместился в Йельский в 1955 г. после того, как Тьяллинг Купманс разругался с экономическим факультетом — его руководство в то время не было заинтересовано в поддержке количественных исследований, которыми занимался Фонд. Кумпанс также публично критиковал методику Фридмана.

Не знаю, как сейчас оценивают эту полемику, слишком много лет прошло. Порой йельская школа выглядит с политической точки зрения либеральнее, чем консервативная чикагская. Конечно, из уст Тобина, Билла Брейнарда и Билла Нордхауса можно было услышать больше новых идей по поводу новых правительственных инициатив, чем о сокращении численности правительства. Недавняя кампания Тобина относительно введения налога на валютные сделки — своего рода попытка вставить палки в колеса тем, кто занимается валютными спекуляциями, а это прямая противоположность чикагскому консерватизму. Но в целом я бы назвал йельскую школу аполитичной, не связанной с какими-то политическими партиями.

Есть еще кое-что важное, о чем необходимо сказать в отношении йельской традиции. Тобин поддерживает подход, который одновременно уважаем за прочную экономическую теорию и труден в адаптировании к сложностям реального мира. Тобин — реалист. Он осознает важность исследовательских институтов и видит, что экономическая политика работает так, как ей и полагается работать. Невозможно двумя словами «йельская школа» охватить все то, что в голове ее представителей, но я всегда думал, что в Йеле есть такая сила. Я полагаю, вы могли бы использовать данное понятие с оговорками.

Коландер: Согласен. Приняв предложение Барнетта, я считал, что есть какие-то общие методологические основы, которые бы связывали вместе работу определенного числа людей в Йеле. Я думал, возможно, есть что-то, что называется «новая йельская школа», которую я мог бы сопоставить с «новой чикагской школой», так как считал, что чикагская школа сегодня не похожа на старую. В рамках общих методологических основ я увидел три дополнительных направления исследования.

Одно слишком теоретизированное и абстрактное. К нему я бы отнес работы Мартина Шубика и Джона Джинакоплоса. Думаю, их теоретические работы берут свое начало из абсолютно другого исходного условия по сравнению с «современными исследованиями чикагской школы». Для этого требуется то, что можно назвать «социологическим образом». Например, работы Шубика требуют другого отношения к деньгам, чем это принято в экономическом сообществе. Работы Джона Джинакоплоса, с моей точки зрения, также соответствовали этим общим теоретическим основам.

На эмпирическом направлении были работы Криса Симса. Он пытался показать, что можно сделать, не привязываясь к данным и не принимая никаких допущений, или без допущений равновесия спроса и предложения на рынках. И, наконец, на практическом направлении я видел работы Рэя Фэя, которые существовали в совершенно другом измерении. Его эконометрические работы — это некий компромисс. Ваши же работы я поместил между другими и рассматривал их как естественную эволюцию тобинского подхода.

Шиллер: Да, существуют некоторые общие элементы.

Коландер: Но одновременно было противостояние использованию такого понятия, как «йельская школа», поэтому я ограничиваю свои беседы вами и Джимом.

Шиллер: Да, я знаю. Некоторые преподаватели нашего факультета были против участия в интервью, полагая, что наша попытка охарактеризовать йельскую школу может, наоборот, ввести в заблуждение. По их мнению, в нашем университете согласия относительно традиций и методов не больше, чем в целом в науке, и мы не должны обманывать людей, которые, придя к нам в качестве студентов или преподавателей, могут обнаружить совсем не то, что ожидали. Но я не согласен с таким выводом. Если мы последуем их совету и никогда не будем обсуждать, чем один факультет отличается от другого с точки зрения основных подходов, то мы лишим будущих студентов возможности выбирать факультет не только исходя из глупых количественных рейтингов на основе уровня популярности, количества публикаций (в страницах) или чего-то в этом роде. Что действительно имеет значение при выборе факультета, так это интеллектуальные ресурсы, традиции, поэтому мы и должны попытаться охарактеризовать эти традиции.

Интерес к практической экономической политике, я бы сказал, является одной из основных характеристик йельской школы, хотя по сути большая заинтересованность в экономической теории отличает ее от школ, ориентированных на государственную политику. Как и все экономические факультеты, немало выпускников и преподавателей нашего факультета работали на Вашингтон в качестве советников. И это очень хороший знак, что экономисты не оторваны от реального мира, если их приглашают в качестве советников. Позднее такое случалось все реже и реже. Наши экономисты также работают и в других странах, например, президент Мексики Эрнесто Зедильо (с 1994 по 2000 г. — Прим. пер.) был одним из наших докторов экономических наук.

Коландер: А также Труман Бьюли, который, перебравшись в Йель, изменил программу своих исследований.

Шиллер: Да, он был примером того, как можно стать профессором Йеля и фундаментально измениться, — он отказался от своих исследований в абстрактной математической экономике в пользу эмпирических исследований на тему, как те, кто определяет уровень заработной платы, принимают решения. Его книга, в которой представлены результаты более ста личных интервью с теми, кто устанавливает размер заработной платы, представляет собой очень глубокое понимание одной из центральных проблем макроэкономики: почему заработная плата так медленно растет. Меня поразило то, что он сейчас делает. Поэтому я думаю: либо Йель так влияет на людей, либо он притягивает людей с определенными интересами.

Коландер: Вопрос в том, является ли это влияние подтверждением того, что это самостоятельно существующая школа.

Шиллер: Как я уже говорил, в Йеле есть нечто, характерное только для него, что позволяет говорить о некой продолжительной традиции. Я считаю, что Ирвинг Фишер положил начало йельской школы. Он был первым в Йеле, кто получил докторскую степень по экономике в 1891 г. Вся его научная карьера была связана с Йелем до самой смерти в 1947 г. в Нью-Хейвене. Этой весной, благодаря спонсорской поддержке Фонда Коулза, мы провели в Йеле конференцию, посвященную 50-летию со дня смерти Ирвинга Фишера. По итогам конференции выйдет книга, посвященная его работе. В конференции приняли участие большинство наших преподавателей по макроэкономике и экономической теории. Разве это не доказательство существования традиций факультета?

Фишер дал наиболее убедительное определение теоретической роли, которую играет процентная ставка при принятии экономических решений, а его успехи в теории капитала оказывают большое влияние на научные умы по сей день. Это он выдвинул новый термин «денежная иллюзия» и написал на эту тему целую книгу, тем самым уже тогда осознав важность поведенческой экономики. Он также первым пришел к идее облигаций, индексируемых в соответствии с темпами инфляции, которые Министерство финансов США выпустило к тому времени. Это показывает, что уже тогда он понимал все значение институциональных изменений. Его работы сегодня выглядят более жизнеспособными, чем у кого-либо из американских экономистов первой половины ХХ в., и я считаю, что все это благодаря его подходу.

Подобная традиция могла бы и дальше привлекать студентов и преподавателей к факультету. Даже если различия между факультетами во многом неуловимы, традиции станут фокусной точкой, куда будут стекаться люди с одинаковыми интересами, руководствуясь тем, что теоретики определили как фактор, который может нарушить множественность равновесия. Вместо того чтобы выбирать факультет наугад, студенты и преподаватели придут на факультет, который отражает в какой-то степени их подход или философию, надеясь на то, что это привлечет туда и других людей с похожими взглядами. Уверен, что факультетские традиции смогут выстоять, даже если время от времени будут происходить какие-либо отклонения и отходы от них.

Очень редко экономический факультет концентрируется исключительно на одном подходе. Пример Чикагского университета показывает, что при Фрэнке Найте, Милтоне Фридмане и прочих экономистах того же уровня основной упор делался на отстаивании принципов либеральной экономики, и это был один из самых успешных периодов в истории университета — если судить по тому, что они оставили нам в наследство. Но даже такая традиция Чикагского университета сегодня изменилась. Она не та, что была раньше, — теперь намного более технологичная и менее ориентированная на практику. Сегодня подходы Чикагской школы трудно отличить от подходов других школ, и некоторые из моих коллег уже заявляют о том, что традиция старой чикагской школы мертва. Но я бы не согласился с подобным заявлением. Прошлое чикагской школы будет продолжать влиять на будущее факультета.

Коландер: Чтобы найти ответ на вопрос «существует ли новая йельская школа», следует поговорить о том, чем Йель отличается от других университетов. Что отличает Йель от MТИ, Принстона и Гарварда?

Шиллер: Очень трудно ответить на этот вопрос в двух словах. Слишком много людей, параметров для оценки, при этом у каждого университета есть своя история развития научной мысли, которая может показаться привлекательной для разных людей. Возьмите, например, MТИ. Когда вы думаете о нем, то, возможно, вы думаете о Самуэльсоне, Солоу, Модильяни и Даймонде. Благодаря им и другим ученым в университете существует удивительная традиция развития научной мысли, которая привлекает тех, кого мотивирует что-то из их работ. На мой взгляд, их наследие становится своего рода публичной фокусной точкой, помогающей факультету выделиться на фоне других. В Йеле, я думаю, такую роль выполняют Ирвинг Фишер и Джим Тобин.

Коландер: Как бы вы тогда, например, охарактеризовали Самуэльсона и Тобина?

Шиллер: Они оба великие экономисты, я ими восхищаюсь. И тому и другому присущи масштабность и широкий кругозор, а не мышление в рамках узких экономических моделей, и кроме того — приверженность социальной философии.

Коландер: Могли бы вы охарактеризовать йельскую школу как школу с упором на социальную философию?

Шиллер: Возможно, отчасти. Здесь очень трудно обобщать. Каков для нас образ Тобина? Мне он представляется очень нравственным человеком, который выражает неподдельную симпатию по отношению к другим. Значит, он видит то, что беспокоит людей, и стремится исправить положение. Это характерно для него — в отличие от очень большого количества других экономистов.

Коландер: Можно ли сказать, что в Йеле существует иная мотивация для работы над теоретической частью? Я смотрю на ваши изыскания в области экономической теории и хочу сказать, что, на мой взгляд, у вас другой ракурс. У вас отсутствует предположение, что рынки изначально функционируют, вместо этого вы отталкиваетесь от того, что рынки работают благодаря институтам. А затем вы пытаетесь понять связь между институтами и теорией. Вот вкратце то, что, на мой взгляд, характеризовало бы более расширенную версию йельской школы, включавшей в себя все, что сделали Джим Тобин, вы и еще ряд представителей Йеля.

Шиллер: Да, я думаю, что существует некоторая разница в мотивации, хотя, как я уже сказал, эта мотивация в данной ситуации не относится к каждому. Для меня это является главным в моей научной работе. Последние десять лет я работал в основном над темой улучшения экономических институтов (см. мою книгу «Макрорынки» (Macro Markets), в которой предлагаются фундаментальные новые финансовые рынки) и инкорпорирования практических примеров из других общественных наук, таких как психология и социология, в экономику.

Другие интересовались практическими институтами и политикой. Кристофер Симс занимался созданием макроэкономических моделей для оценки денежной политики. Джанкарло Корсетти (вместе с Виллемом Бойтером и Паоло Пезенти, также в прошлом учившихся и работавших в Йельском университете) написал книгу о кооперации денежных систем Европы. Ариэль Пайкс занимался исследованием теории индексов в привязке к модели дифференциации продуктов, пытаясь выяснить, как необходимо производить расчеты, чтобы вычислить индекс потребительских цен в зависимости от изменения качества и возрастающего разнообразия предложений для потребителей.

Т. Шринивасан исследовал тему политики в отношении таможенных союзов и районирования во внешней торговле. Билл Нордхаус и Роберт Мендельсон заняты тем, что с помощью экономической теории пытаются понять экономические дилеммы, связанные с надвигающимся глобальным изменением климата. Безусловно, почти на каждом факультете есть кто-то, кто занимается вопросами практического характера, но я все же считаю, что экономический факультет в Йеле — один из сильнейших в этом отношении.

Полагаю индивидуальность факультета связана с историческим процессом. То, что произошло много лет назад, зачастую продолжает очень сильно влиять на то, что происходит сегодня. Поэтому я рассматриваю Ирвинга Фишера как составляющую индивидуальности факультета, несмотря на то, что он умер в 1947 г. Еще одной отличительной особенностью факультета являлся Фонд Коулза, который был центром первых стандартов эконометрических исследований.

Коландер: Фонд Коулза сыграл важную роль в общем развитии макроэкономики. Я читал в литературе о том периоде, что ряд научных исследований, сделанных в рамках Фонда, были направлены на то, чтобы подвести научную основу под определенные наборы моделей, существовавших тогда. Таким образом, они, на мой взгляд, претендовали больше на макроэкономические модели, чем на что-либо еще. В данном контексте я считаю очень важной недавнюю работу Рэя Фэйра, где он рассматривает с разных сторон макромодели. Это работающие модели, а не те, которые подводят под что-либо грандиозную научную основу. Цель макроэконометрических моделей — понять, что и как функционирует, чтобы можно было применять соответствующую политику. Это, как мне кажется, абсолютно не похоже на подход Фонда Коулза к макромоделям, с которого все начиналось. В некотором роде то, что я нарисовал, не совсем соответствует старым кейнсианцам, поскольку зачастую они стараются получить все — и релевантность проводимой политики, и научную основу.

Шиллер: Да, я думаю, что это было неслыханным высокомерием со стороны Кейнса — назвать свою работу «Общая теория», намекая на нечто подобное у Эйнштейна. Рэй Фэйр в основу всех своих работ по макроэкономическому моделированию положил сугубо практический, без каких-либо дополнительных отвлекающих эффектов, здравый подход, проводя тщательную проверку своих моделей на способность прогнозирования. И как показывает моя совместная работа с Рэем, его модели позволяют делать прогнозы качественнее, чем любая простая модель. Также удивительно, что академичные экономисты не проявляют особого интереса к развитию явных макроэкономических моделей прогнозирования, учитывающих такие факторы реального мира, как налоги и денежно-кредитная политика, тестируя возможности моделей самостоятельно, без какого-либо вмешательства людей для того, чтобы давать прогнозы. Не так много интересного с точки зрения науки в самих деталях процесса прогнозирования в режиме реального времени.

Коландер: Думаю, что в работах Кейнса были различные элементы — как практического, так и теоретического характера. Я считаю, что неявная теория Кейнса будет более общей, если ее интерпретировать как модель множественности равновесий. Он никогда так не делал, это лишь мое понимание вклада Кейнса в экономическую теорию. Стараясь уместить кейнсианскую экономическую теорию в рамки вальрасовской модели, предполагающей однозначное равновесие, исследователи выпустили из внимания данный аспект теории Кейнса. И мне кажется, что эти две вещи нельзя смешивать. Вальрасовская модель оставляет «за бортом» все, что касается вопросов социологического и институционального характера, которые, в свою очередь, были всегда в центре внимания Кейнса.

Коландер: Давайте поговорим лично о вас. Как вы пришли в экономику?

Шиллер: Когда я был студентом колледжа, меня интересовало буквально все. Я думал, что просто невозможно выбрать для себя какую-то одну область, но мне необходимо было это сделать. Не могу сказать с уверенностью, что именно меня подтолкнуло заниматься экономикой. Думаю, что я хотел изменить мир, и экономика мне показалась неплохой возможностью для этого. Мои интересы были весьма широки, и поэтому я мог остановиться на любом факультете. В итоге я выбрал экономический и поступил в Массачусетский технологический институт, где работал под руководством Франко Модильяни. Мне импонировал его подход к экономике и его заинтересованность в вопросах морально-этического и социального характера. Помню, как мы в то время занимались вопросом Вьетнамской войны.

С тех пор я проделал большую работу в так называемой поведенческой экономике, связанной как с макроэкономикой, так и с финансами. За последние лет десять мы с Ричардом Талером при поддержке Круглого стола по поведенческой экономике Фонда Рассела Сейджа и Национального бюро экономических исследований провели серию семинаров по поведенческим финансам. Вместе с Джорджем Акерлофом вот уже несколько последних лет мы проводим семинары по поведенческой макроэкономике. И очень большую поддержку всем моим проектам оказывают мои коллеги по Йелю. Но эти семинары все же носят более общепрофессиональный характер.

Коландер: Как бы вы охарактеризовали подходы Модильяни (MТИ) и Тобина (Йель) или провели между ними разграничения?

Шиллер: Это очень трудно. Мне импонируют и Модильяни, и Тобин, а также и тот, и другой университет. Во многом традиции MТИ совпадали с тем, что я видел в Йеле. И многое из того, что мне нравится в йельской школе, также передалось и такому институту, как Брукингская экспертная группа по деловой активности, а также их изданиям по деловой активности. Эту группу основал профессор экономики Йельского университета Артур Окун — в лучших традициях йельской школы (рис. 16.5). Сегодня Брукингская экспертная группа под руководством Уильяма Брейнарда из Йеля и Джорджа Перри из Брукингского института привлекают людей для проведения практических, теоретически проработанных и политически ориентированных исследований практически со всех экономических факультетов страны.

Коландер: Если вы не можете провести разграничение между MТИ и Йельским университетом, то не означает ли это, что понятие «йельская школа» на самом деле имеет более широкий смысл, чем мы подразумеваем под Йелем в противоположность «старым кейнсианским» традициям.

Шиллер: В определенном смысле она все же чаще всего кейнсианская. Это подход, где меньше обязательных методов, чем в кейнсианстве. Это подход, признающий все разнообразие и сложность реального мира. Это подход, где вам необходимо реагировать на реальность и индуктивные исследования и где исходная цель — формулирование здравой и эффективной политики. Это подход, где вы должны быть внимательны и одновременно открыты для фактов, на основании которых будете делать предположение.

Рис. 16.5. Заседание Брукингской экспертной группы по деловой активности. Джо Печман (слева), директор по вопросам экономических исследований в Брукингском институте; Арт Окун (в центре) и Джордж Перри (справа) — основатели Группы. Январь 1978 г.

Коландер: Как вы относитесь к утверждению, что сегодня экономическая наука пытается пойти дальше изучения поверхностных фактов и наблюдений и стремится добраться до основного фактора экономики?

Шиллер: На мой взгляд, такое утверждение показывает неправильное понимание реального мира. Существует мнение определенной группы людей в профессиональном сообществе, которое заставляет многих ученых думать, что это просто вопрос человеческого поведения и это ключ ко всем существующим загадкам, например, к максимизации ожидаемой полезности с простой функциональной формой полезности, необоснованно используемой экономистами. Вопрос поведения человека намного сложнее, поэтому мы должны действовать, во многом исходя из фактов, и проводить большую индуктивную работу.

Коландер: Много ли ученых-экономистов разделяют ваш подход?

Шиллер: Не знаю. Думаю, что в любом профессиональном сообществе, к сожалению, большинство его участников «будут играть в свою игру». Такова природа исследований. На мой взгляд, это случается намного чаще, чем должно, потому что ученые становятся все более узкоспециализированными и выбирают для своих исследований слишком специфические проблемы. Я хочу, чтобы больше экономистов стало интересоваться вопросами истории, психологии, социологии, институтов и экономической политики. И здесь я не имею в виду, что необходимо заниматься текущими политическими вопросами. Я не говорю, что хотел бы, чтобы экономисты были больше похожи на тех, кого постоянно цитируют на ТВ, тех, кто всегда готов обсудить сказанное накануне кем-то из официальных лиц.

Коландер: Это похоже на точку зрения Института Санта-Фе относительно сложности. Вы согласны?

Шиллер: Я участвовал в паре-тройке их конференций в Нью-Мексико — весьма достойные мероприятия. Моя точка зрения относительно сложности природы человека (и как я полагаю, она все больше становится точкой зрения просвещенной части экономического сообщества) является отражением современных исследований в области эволюционной биологии, в которых подчеркивается, что человек — это продукт естественного отбора, как генетического, так и культурного. Это значит, что любая малейшая привычка или поведенческий паттерн, которые оказывались полезными, усиливались, остальные же подавлялись. В результате мы имеем чрезвычайно сложный набор мотиваций человека. Не имея достаточных знаний в области эволюционной истории, это трудно понять. Мы просто должны принять существование этих сложных мотиваций. Нам необходимо понять всю эту совокупность мотивов, желаний и поведенческих паттернов, которая служила нам верой и правдой, когда мы были охотниками-собирателями, фермерами-одиночками, купцами викторианской эпохи, но которая не может служить нам сейчас. Попытаться разложить исторические события на простые составляющие, используя очень простые модели, — вот что лежит в основе фундаментальной методики нашего исследования, но мы не должны слишком высоко возносить эти простые модели, это было бы ошибкой.

Коландер: Много ли ваших коллег в Йеле разделяют такую точку зрения?

Шиллер: Не думаю.

Коландер: А Мартин Шубик?

Шиллер: Возможно, он бы согласился. Он также акцентирует внимание на том, что при создании модели необходимо учитывать сложность институциональных данных. Он показал, что если правильно учесть некоторые из этих данных об обстоятельствах, в которых мы оказались, мы сможем применить теорию игр, которая дает понимание не только экономического поведения, но и, например, ряда вопросов политологии и социальной психологии.

Коландер: А что вы можете сказать по поводу Криса Симса? Он в своих эмпирических работах, на мой взгляд, усложняет путь получения информации из массива данных.

Шиллер: Согласен. В 1980 г. он опубликовал статью под названием «Макроэкономика и реальность» (Macroeconomics and Reality). Мне очень нравилась эта статья, так как в ней Крис показал некоторые слабые стороны стандартного подхода к макроэконометрическому моделированию, господствовавшего тогда среди экономистов. По крайней мере, эта статья не менее важна, чем «Критика эконометрической оценки политики» (Econometric Policy Evaluation: A Critique) Лукаса, в которой также говорится о слабых сторонах такого подхода. Ученые-экономисты все чаще создают структуру для построения модели экономики, не имея какой-либо доказательной базы правильности своих рассуждений, и слишком много внимания уделяют подходу. В своей статье Симс ставит под сомнение использование подобных предположений, не имеющих какой-либо базы или подтверждающих данных, и приводит пример эконометрического подхода, которому не присуще использование подобной структуры с отсутствием такой составляющей, как анализ.

Коландер: Но эта статья была написана Крисом до его прихода в Йель, не так ли?

Шиллер: Да, это так. В его курсе по макроэкономической теории, который он читает студентам-первокурсникам, изучающим макроэкономику, очень большой акцент сделан на математику межвременной оптимизации в условиях рациональных ожиданий. Я не согласен с ним в необходимости такого акцента в курсе. Конечно, студенты должны это знать, но такой подход исключает другие, не менее важные, вопросы макроэкономики. По словам Герберта Саймона, как показывает практика, экономические агенты чаще удовлетворяют свои потребности, чем их оптимизируют, и затраты на вычисление не позволяют им вести себя так, как в оптимизирующих моделях. Однако, возможно, наш основной цикл лекций по макроэкономике для студентов первого курса докторантуры в Йеле и хорош тем, что его читаем мы с Крисом — то есть представители различных точек зрения и подходов.

Джон Раст высказал свою обеспокоенность по поводу явной нереальности наших экономических моделей, в которых принимаются предположения о том, что агенты смогут заниматься расчетами. Результаты некоторых его исследований показывают, что массовый параллелизм, социальная память и децентрализация будут способствовать тому, что люди действительно смогут делать подобные расчеты. И это хорошо, что он пытается спорить по таким вопросам, хотя я боюсь, что элемент нереальности во многих этих моделях сохранится.

Коландер: Должна ли использоваться разная методология, когда речь идет о макро- и микроэкономике?

Шиллер: Понятия макро- и микроэкономики означают как различные научные школы, так и разные предметы изучения. Согласно определению, макроэкономика является объединением вопросов микроэкономики, но в действительности же различия между научными школами, возможно, существуют в одинаковой степени, с точки зрения как используемых методов, так и предмета изучения. Это в какой-то мере похоже на существующие различия между исчислениями и геометрией в математике. В геометрии присутствует аксиоматизация, тогда как очень редко кто представляет студентам исчисления как аксиоматизированную систему. Думаю, с этой точки зрения макроэкономика больше похожа на исчисления. Все начинается с интуиции; мы почти не строим модели, да и те, что строим, нельзя назвать полными; мы не руководствуемся основными принципами, и поэтому в макроэкономике чаще, чем в микроэкономике, возникает желание отразить в поведении человека всю сложность реального мира.

Коландер: А что вы думаете по поводу модели IS-LM?

Шиллер: Я до сих пор рассказываю о ней студентам, хотя это далеко не единственная тема в моих лекциях. Модель IS-LM — неполная модель, там есть заданные условия. И если это все, что вы знаете, то вы очень ограничены в своих действиях.

Коландер: Значительная часть работы над основами IS-LM была связана с вальрасовской моделью общего равновесия. Что вы думаете по этому поводу?

Шиллер: Возвращаясь к моему основополагающему принципу: если говорить о сложности, вы не можете свести поведение человека к каким-то простым правилам. Мы говорим о IS-LM как о кейнсианской модели. Но Кейнс заявлял о великом множестве вопросов, в том числе о зависти или социальных сравнениях, которые не вписываются в концепцию IS-LM. Я думаю о привычках экономического характера как о паттернах нашего поведения, которые сидят в наших головах без особой на то причины. Как пример — денежная иллюзия. Это значительное явление. Люди предпочитают номинальное изобилие. Данное предпочтение должно быть основополагающим для макроэкономической теории.

Коландер: Давайте вернемся к тем, кто заложил основы. Насколько естественным, на ваш взгляд, выглядела эволюция макроэкономики? После того как модель IS-LM устоялась, кейнсианцы Модильяни и Тобин начали заниматься ее модифицированием. С их стороны это было более чем естественно — выработать для выводов модели микроосновы.

Шиллер: Да, это было естественным шагом, так как книга Кейнса была довольно сумбурной. Было практически невозможно понять, что Кейнс хотел сказать, поскольку он опускал все необходимые детали.

Коландер: Но я спрашиваю не об этом, а о том, можно ли считать исследования неокейнсианцев первым шагом в направлении создания микрооснов. Было ли это началом зарождения предположения, что возможны простые объяснения сложных вопросов?

Шиллер: Прежде всего желательно иметь простые объяснения сложных явлений, что-то наподобие физических моделей для экономики. Это было бы на самом деле здорово, но, на мой взгляд, методология, используемая в физике, не совсем подходит для экономики. Мы не собираемся бросаться на поиски в экономике таких же известных и важных универсальных законов, как F = MA. Мне кажется, что сама надежда найти нечто подобное нанесет вред экономическим исследованиям некоторых моих коллег.

Коландер: Что вы думаете по поводу степени соответствия модели IS-LM вальрасовской теории общего равновесия? Они совместимы?

Шиллер: Вальрасовская модель очень абстрактна, ее можно было бы использовать и по отношению к цивилизациям на другой планете, где угодно. Кейнсианская модель IS-LM была создана для институтов и паттернов поведения человека в ХIХ веке. Ее нельзя считать полноценной теоретической моделью. Это просто некое дополнение, которое помогает сделать некоторые предварительные выводы из интуитивной теории.

Коландер: А каковы ваши взгляды относительно монетаризма?

Шиллер: Милтон Фридман был главным защитником монетаризма. Надеюсь, это не будет выглядеть как некая непоследовательность с моей стороны, если скажу, что также восхищаюсь и тем, что сделал Милтон Фридман. Его «Монетарная история» (Monetary History), написанная вместе с Анной Шварц, на мой взгляд, очень интересная книга, несмотря на то, что вопрос отсутствия стабильности денежного мультипликатора в последние годы стал менее актуален, а это было главным посылом книги.

Как я могу восхищаться Фридманом и многими традициями чикагской школы и одновременно ставить под сомнение макроэкономический подход, в основе которого лежит оптимизирующая модель, что некоторые могли бы назвать типично чикагским? Ответ заключается в том, что в действительности зачастую нас привлекает в работах других не догмы, с помощью которых они пытаются выделиться и заставить других принять их идеи. Вы можете находиться под впечатлением лишь какой-то части того, что человек сделал, и при этом отвергать все его догмы. Милтона Фридмана порой рассматривают как защитника определенных видов рациональных оптимизирующих моделей, но у меня другое мнение по поводу его связи с исследованиями в данной области.

Фридман написал книгу по методологии — «Эссе о позитивной экономической науке» (Essays in Positive Economics). Первое эссе из этого сборника многие использовали в качестве оправдания создания тщательно разработанных экономических моделей на основе предположений, противоречащих фактам. В этом эссе он рассказывает историю о том, как можно смоделировать поведение опытного игрока на бильярде. Лучший способ это сделать — описать его игры так, словно решается проблема оптимизации в теоретической механике. Это не будет звучать как критика такого метода моделирования, если я скажу, что игрок на бильярде не сможет понять математические расчеты в теоретической механике. Это и есть его известное утверждение, что невозможно судить о модели по реализму ее предположений. По существу Фридман прав на этот счет, и его пример доказывает в какой-то степени ценность создания оптимизирующих моделей на основе предположений, противоречащих фактам. Как заявляет Купманс, до сих пор многие, кто цитирует этот пример, неправильно понимают его суть.

Думаю, мы не можем обвинять Фридмана в том, что кто-то неправильно использует его методологию. Если же взять его собственную методику проведения исследования, то зачастую можно увидеть массу сильных сторон и смысла. Например, его «Монетарную историю», написанную вместе с Анной Шварц, можно считать одним из самых ранних примеров поиска естественных экспериментов (они называли их «квазиуправляемые эксперименты») для отделения причины и эффекта, и не полагаться только на какой-то «лелеемый» метод создания модели как единственно возможный подход.

Коландер: Таким образом, можно сказать, что существует некоторое частичное совпадение монетаризма и макроэкономических идей Тобина?

Шиллер: Вот поэтому мы не можем до конца охарактеризовать йельскую школу. Здесь есть частичное совпадение. Чикагская школа не ограничивается стенами Чикагского университета, то же самое я могу сказать о Йеле: йельская школа — это не только Йель.

Коландер: А что вы думаете о подходе Клауэра–Лейонхуфвуда?

Шиллер: Я помню их работы, очень интересные. Я даже в своих лекциях рассказываю студентам об их идеях, но только очень кратко. Я рассказываю о существующих различиях между теоретическим и эффективным спросом и жестких ценах. Их исследования эволюционировали в виде работ по неравновесию, некоторые из которых имели большую ценность.

Коландер: Какова, на ваш взгляд, взаимосвязь между йельской школой и кейнсианством?

Шиллер: Кейнсианство сегодня довольно трудно поддается определению, и многие могут сказать, что оно умерло — не с точки зрения политики, а с точки зрения теории. Однако я уже сказал: «Важнее попытаться создать модель, которая бы охватила как можно больше наблюдаемых явлений, чем начинать все с основных принципов». Поэтому, на мой взгляд, есть какая-то тесная связь между йельской школой и кейнсианством с точки зрения мотивации и философии.

Коландер: А что вы думаете о реальных деловых циклах?

Шиллер: Теория реального делового цикла — одно из заметных направлений в макроэкономической теории со времен известной работы Кидланда и Прескотта «Время строить и агрегированные колебания» (Time to build and aggregate fluctuations), написанной в 1982 г. Она была очень распространена среди экономистов, потом в результате дифференциации перестала выделяться как отдельное направление.

Разработчики моделей реального делового цикла рассматривают основные макроэкономические данные, простые характеристики экономики, как индикаторы того, какие количественные показатели и относительные цены изменяются в течение делового цикла и как это взаимосвязано. Затем они пытаются перенести эти цены и количественные изменения на эталонную оптимизирующую модель индивидуального поведения. Довольно заманчивая попытка осмысления основных данных.

В Йеле есть ряд ученых-экономистов, которые занимаются тем, что я бы назвал общим понятием реального делового цикла. Крис Симс вместе с Эриком Липером, Тао Чжа и другими занимается анализом временных рядов линеаризованных динамических стохастических моделей общего равновесия. Стефан Кригер строит модели деловых циклов фирм с неоднородными ограничениями по задолженности, незащищенных от идиосинкратического производственного риска. Джордж Холл моделирует использование основного капитала менеджерами предприятия на основе модели динамического программирования, давая, таким образом, возможность объяснить ход производства и материально-производственные запасы в течение всего делового цикла.

В будущем я хотел бы, чтобы было больше работ, комбинирующих основные идеи подобных исследований и иную информацию. Специалисты по теории реального делового цикла зачастую ограничивают себя. Им необходимо признать ограничения людей в расчете собственной выгоды, о чем я говорил выше, их склонность к использованию эмпирических правил и влияние институтов на их поведение. До тех пор, пока они не признают эти проблемы, они будут время от времени говорить, что не видят ничего хорошего в том, чтобы учитывать их в своих моделях. Но очень важно попытаться это сделать.

Коландер: Боюсь, на этом мы должны закончить нашу беседу. Большое спасибо.