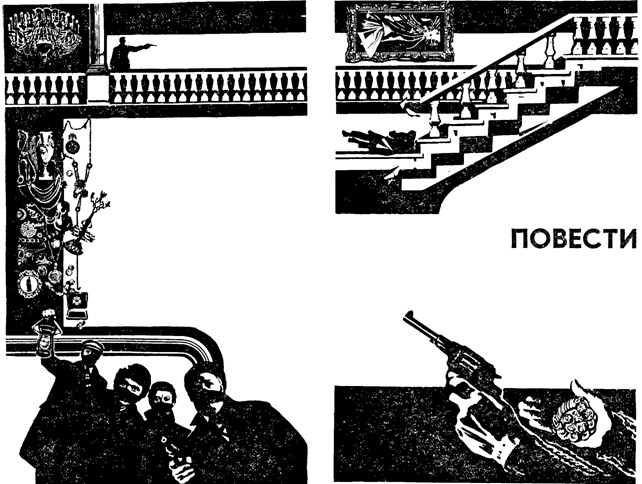

Поединок

Выпуск седьмой

Повести

ГЕННАДИЙ ГОЛОВИН

«МИЛЛИОНЫ С БОЛЬШИМИ НУЛЯМИ»

1. СТОРОЖ КУРОЕДОВ

Старик всерьез собрался помирать. Целыми днями лежал под заплатанной пестренькой рухлядью, ни валенок, ни шубейки не сияв, мелко, по–собачьи дрожал.

Невмоготу было жить. Едва прикрывал глаза — начинало падать сердце, клохтало где–то там, в самом низу души, — иной раз словно бы и вовсе забывало стучать… Торопясь отворял с вожделением веки, — но тут такая тоска, такая ледяная скука завладевали душой при виде сизой от сумерек комнатенки, что уж и не знал, что лучше: жить ли, помирать ли?..

Вот уже который день жил он так — с вялой этой надсадой. С утра лишь на час–полтора кое–как поднимался. Шаркал в подвал за дровами. По дороге равнодушно думал: «Не успеть весь запас спалить, зря и старался, тьфу ты!»

Жизнь словно бы уже выдыхалась из него сквозь ветхую, вконец истончившуюся от долгого пребывания на белом свете оболочку. И вот уже три дровинки в непосильную тягость ему стали.

С дровами теми нужно было идти — хочешь не хочешь — мимо железом окованных дверей хранилища. И хоть Куроедов последнее время остерегался нарушать свой покой и в ту сторону старался не смотреть, глаза, однако, оборачивались сами. Торопливо открещивался: «Господи спаси христе! Надо ж было такой напасти случиться!» — спешил пройти мимо.

…Шаркает Куроедов валенками мимо дверей хранилища, а на двери и глядеть боится. А ведь надо бы зайти. Посмотреть бы надо, как там Ванюшка — солдат Сазонов справляется. Согласно ли предписанию науки кутает в рогожу картины и прочий экспонат, не поползла ли плесень в холсты?..

«Надо бы, конечно, взглянуть–заглянуть… Да вот, вишь ты, сила воображения не пущает. Бог знает, что они там, те ночные люди, понаделали?..»

Куроедову в полуподвальчик свой надо было подниматься по лестнице, идти залой и еще одной лесенкой спуститься.

Залой идти ему было страшно.

Серозамшевые косые квадраты света лежали под ногами. Не слышно было шагов. А когда оглядывался — в замшелых от пыли зеркалах видел скорбную тощую тень свою, которая и тащилась–то будто и не здесь уже, а там, на тамошнем свете.

По привычке растапливал печку. Но теперь уже ни огонь, ни кипяток, ни хлебная корка не радовали.

И ни обиды не было, ни страха, ни боли — вот что чудно! Так себе… что–то пыльненькое, влажное, вроде того пустынного серого Зазеркалья.

Вечерами Ваня Сазонов приносил паек. Разговаривал:

— Ты, дед, главное, хорохорься! Чего разлегся, как постный монах? От вши хотя бы оборонись, лежень!

Куроедову в присутствии зрителя помирать становилось охотнее.

— Тебе жить расхотелось, вот что я вижу! — горячился Сазонов. — Однако не вовремя ты это затеял, смотри! Юденич под Гатчиной уже стоит. Нашу команду, кто винтовку донесет, вполовину мобилизовывают. Сбегаю я сейчас к товарищу Реймерису, расскажу об твоем саботаже — вмиг подскочишь, старый холуй!

Куроедов только вздыхал, да и то изредка. И Сазонов переходил на другой тон:

— Слышь? Иван Николаевич! Ну, какого ты рожна валяешься здесь — скучаешь, а я заместо тебя музей караулю, вокруг этих голых баб хожу? Ну, поимей ты божескую милость, прочхнись, встань, а я иод Гатчину пойду. Если сразу не убьют, великое спасибо тебе скажу!

Но тот возлежал по–прежнему — безмолвно и торжественно. И тогда Сазонов окончательно сердился:

— Прозелит ты! Вот кто таков! Лежи–ишь! Брюхо выпятил! Осьмушку бы твою за такие твои слова забрать–вовсе не совестно бы было! — (Хотя сторож и слова не произносил) — хлопал дверью, уходил.

Вот так все это и шло, — который уже день. Но однажды Ваня Сазонов не выдержал и привел доктора.

— Дышите, — просил печальный, сильно отощавший врач–старикашка и сам же вздыхал. — Не дышите… Покажите, голубчик, рот… Питание бы вам получше, да только где его взять? Тогда бы и не привязывалась к вам эта хвороба…

Воблинку, прежде чем в карман сунуть, печально понюхал.

А Куроедов после его ухода необыкновенно вдруг оживился. Поманил поближе солдата:

— Хвороба, говорит… Ишь профессор–ассесор! Не хвороба, Ванюша! У меня — вот это самое место — жила порвалась! От страха, Вань, слышь?..

Долго мостился на подушке, предваряя готовый, видно, рассказ:

— …От страха! Я тебе, раньше чем помирать начну, говорить не хотел. А вот сегодня слышу: можно… Мне, Вань, уж больно неукладисто стало жить. Куда ни подумаю, а все, как об железные углы, об это самое натыкаюсь. Помнишь, Вань, а Вань, когда я захворал–то? А аккурат в ночь перед этим…

…А в ночь перед этим — часу в четвертом — Куроедов непонятно отчего вдруг пробудился.

И, просыпаясь потихоньку, словно бы выплывая из сна, некое желтенькое, некое пушистенькое сияние созерцал старичок сквозь ресницы… И этак мяконько, этак безмятежно и уютно, как в детстве, просыпалось ему… от ледяного, однако, прикосновения дула ко лбу!

Открыл глаза — в ужасе затрепетало сердце!

Над ним и вокруг стоят какие–то молчаливые люди. Черные повязки в пол–лица. Один высоко держит фонарь. Другой, с наганом, — на краю постели. Ласково, страшненько приговаривает:

— Тихохонько, старик, тихохонько… Ничего плохого мы тебе не сделаем. Только лежи тихохонько…

Куроедов, толком еще не проснувшись, пучил глаза: кто бы это быть–то мог?.. Потом вдруг как криком пронзило: «Это не сон, господи! Это ж меня же убивают!!» — и тут–то задергался в бессловесной припадочной суетне.

— Э–э–э! — брезгливо и недовольно ткнул его дулом в бок сидящий. — Я же сказал по–русски: ничего плохого не сделаем! Даже убивать не будем… — Кто–то из стоящих весело гыкнул. — Где ключи?

А сторож колотился в судорогах, пялил глаза в глаза разбойнику, силился сказать что–то, но не мог, хоть и видно было, что очень старается сказать что–то.

— От–от–от чего… ключи? — наконец вырвал он из себя.

— От хранилища, милый, от хранилища.

Куроедова подбросило на постели.

— Здеся! Вот! — выдернул из–под подушки связку. — От хранилища вот ключи!

Его отпустило. Смеясь и рыдая, перебирал в пальцах снизку:

— …От хранилища — вот этот. И еще вот этот клю–чичек, секретный. Только вы… — Вдруг проворно прыгнул с постели, пал на колени: — Богом прошу! Вот они — от хранилища! Только, богом прошу, меня–то — не надо!

Верзила, стоявший возле самых дверей, задумчиво пробасил:

— Эх… Стукну я его, что ли… — шагнул к сторожу, роясь в кармане.

Куроедов, по–бабьи заверещав, пополз на коленях в угол, за топчанчик. Стал там корчиться, жаться, в комочек пытаясь уместиться. Диких глаз не сводил с рук разбойника.

Руки и вправду были страшные. Воспаленно–красные, шелудивые, будто в багровой какой–то плесени… А главное, в руках этих что–то убийственное, узкое, подлое засветилось вдруг.

— Ну–ка, отставить! — резко скомандовал сидевший на краю постели. А затем — к сторожу, докторским голоском: — Мы вам вернем ключи. И ничего дурного вам не сделаем. Вы — человек маленький, за что вас–то? А теперь–лечь, молчать, ждать. Ясно?

— О господи! Конечно же ясно! Я лягу! Я подожду! — Куроедов прорыдал в истерическом восторге: — Я подо–жду!

— С вами останется человек. Не надо кричать, не надо звать на помощь — помощи не будет, а он вас сразу же убьет. И вообще — на будущее — запомните, как отче наш: о нашем визите ни слова никому! Ясно?

— Да, да, да, да! — истово прошептал Куроедов и даже руку к сердцу приложил. — Как можно, помилуйте, рассказывать кому–то? Как можно?

Бандиты ушли.

Оставшийся в комнате, оттянув платок на лице, длинно, пренебрежительно сплюнул:

— Кислятина ты, братец! — Ногой подволок к двери табурет, сел. Сунул маузер за отворот армяка: — А ну, живо отворачивайся к стенке! Я курить хочу.

Куроедов послушно отвернулся. Стал глядеть в стенку — грязную, облезлую от сырости, всю в язвах от лопнувших пузырей краски.

Время от времени его сотрясала, словно бы насквозь, мучительная судорога.

…Часа через полтора охранник вдруг раздраженно прикрикнул:

— Кончай выть!

Из угла, где скорчившись сидел Куроедов, и вправду доносился тоненький, почти неслышный, тоскливый скулеж.

— Тебе сказали, скотина, будешь живой!

Куроедов, не обернувшись, надменно усмехнулся. Вовсе не от страха за жизнь подвывал он. Что–то странное, страшное стряслось с ним. Тихо, как гнилой туман, вплывало в душу его муторное отвращение — ко всему, ко всему сущему на всем белом свете! И отчего это происходит — не знал, и отчего воет — не знал, но выл. Потому–то и выл…

«Лопнула жила».

Он так и просидел до рассвета, нескладно скрючившись в углу за топчаном. Белыми, мучительно отверстыми глазами смотрел в стену.

Вдруг распахнулась дверь. Звякнули об пол ключи.

— Быстро!

— А этого?

— Не велел.

— Вы с ума посходили!

— Прекрати! Ты что, бандит?

Куроедов безучастно оглянулся. Возле двери шла какая–то молчаливая возня.

Кое–как поднялся, лег на кровать — спиной к двери. Слепо пошарил за спиной одеяло, не доискался, бросил.

Хлопнула дверь. Прошуршала, осыпавшись, штукатурка. Стало тихо. Холодно и тихо стало, как в склепе.

Солдат Сазонов, выслушав рассказ сторожа, сказал строго:

— Ты вот что, Иван Николаевич… Помирать пока погоди! Проворонил добро, а теперь — прыг в могилку?

— Холодно мне, Ваня… — жалобно и невпопад ответил Куроедов. — И сердце вот что–то суетится. Помираю вроде?

— Стой помирать! — еще пуще рассердился солдат. — Лежи и живи, покуда я за товарищем Реймерисом сбегаю!

…Он очень торопился и всех подгонял по дороге, забыв про пораненную ногу свою. Но, когда они ворвались в каморку сторожа, Куроедов был уже не на топчане, а на полу — не живой, а мертвый.

2. ПЕРВАЯ ОПЕРАТИВНАЯ БРИГАДА

Шел третий всего–навсего час октябрьского дня, но в комнате были потемки: на улице хмурилось да и «буржуйка» сильно дымила.

Первая оперативная бригада маялась в ожидании начальства.

Привыкшие жить бегом, по приказам хлестким, как револьверный выстрел, они в этом мрачном кабинете мучались от муторной, почти болезненной, скуки ожидания.

Каждый, впрочем, маялся на свой манер.

Вячеслав Донатович Шмельков — старорежимной наружности старший инспектор — дремал, строго выпрямившись в кресле и руки по–стариковски сложив перед собой на костяной набалдашник трости. Наглухо застегнутый, с выражением на лице неприступно–вельможным, он, казалось, и подремывая, исполняет некую государственной важности работу.

За спиной Шмелькова — в тесном пространстве между окном и столом — кратко и ожесточенно маячил Свитич, коренастый, коротконогий матрос, недавно лишь причисленный к бригаде. Весь его раздраженный вид, нервная беготня словно бы твердили: «Имейте в виду! Я боевой моряк! Только из–за ранения и беззаветной преданности революции согласился околачиваться здесь, в сыске!» Мотался, как зверь в тесной клетке, расхаживая плохо гнувшуюся после ранения ногу.

Остальные располагались ближе к «буржуйке».

Сидя на полу, боком привалившись к ножке кресла, спал Николай Тренев, подняв воротник шинели, руки вобрав в рукава. Худой, стеариново–бледный, он всего лишь с неделю как выбрался из тифозного барака. Весьма еще походил на покойника.

Четвертый — Володя Туляк — студенческого облика безмятежный и ровный красавец, пусто и безотрывно глядел в устье печки. Опрятно расщипывал на волоконца воблинку, задумчиво, без жадности пожевывал.

А напротив огня восседал самый юный член бригады — младший (младше некуда) инспектор Ваня Стрельцов. Несмотря на голодуху — румяный. Голова — гимназическим ежом.

Сидел он на кипе старых журналов и книг, которые неторопливо извлекал из–под себя и, скучно полюбопытствовав картинками, швырял в печку — с непонятным удовлетворением и словно бы даже злорадством на лице.

Все пятеро были вызваны час назад в кабинет Шмакова — приказом странным и даже тревожным: передать все текущие дела второй бригаде, никуда не разбредаться, сидеть в кабинете, ждать.

И вот — ждали…

Позвякивало разболтанное стекло в окне. А там, дальше, на самом краю слуха, перекатывались какие–то мощные громы: невдали от Гатчины Красная Армия из последних сил держала остервенело рвущегося в Питер Юденича.

— Во–оо!! Я же чего говорил! — В комнате будто взорвалась петарда. Это завопил вдруг Ваня Стрельцов и оглушительно хлопнул по коленке растрепанной книжкой.

Все вздрогнули. Шмельков осуждающе кашлянул.

— Я же говорил! Наполеона–то, оказывается, никогда и не было!

— Вот балда… — ухмыльнулся Туляк беззлобно.

Шмельков отворил веки и вполне серьезно изрек:

— Я согласен с Ваней: не было.

— Да ведь так и написано! Слушайте: «Доказано, что мнимый герои — мнимый! — нашего века не что иное, как аллегорическое лицо, все атрибуты которого заимствованы от Солнца». А?

— От ко–ого? — враждебно переспросил Свитич и даже приостановился.

— От Солнца, — наставительно сказал Ваня и прочитал дальше: — «И следовательно, Наполеон Бонапарт, о котором столько говорили и писали, даже и не существовал». Ясно?

Туляк не выдержал:

— Ну–ка, дай взглянуть, что за бред…

Свитич опять принялся за ходьбу, шепча с ненавистью:

— «Не было!» Я и то знаю, а они…

— Брось, Ваня, в печку, — добродушно сказал Туляк, возвращая книгу. — Не засоряй мозги.

Стрельцов, необыкновенно довольный, рассмеялся:

— Ну, эт–то уж дудки! — Еще раз, смакуя, прочитал название: — «Почему Наполеона никогда не существовало, или Великая Ошибка — источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории Девятнадцатого века». Санкт–Петербург, 1913 г. — Сунул книжонку за голенище. Кто бы мог подумать, что шутейное сочинение это какого–то неведомого Ж. — П.Переса немало поможет им в деле, ради которого они и были вызваны сегодня?..

Ворвался Шмаков. Бригада вскочила.

Впрочем, не все. Шмельков только сделал вид, что собирается засвидетельствовать почтение: протяжно поскрипел креслом. Треневу же быстро вставать и вовсе было невмоготу: поднимался с пола многосложно, чуть не со стонами…

— Садись, садись… — ни к кому не обращаясь, сердито забурчал Шмаков, торопливо пробираясь за стол — к огромному, в позолоте и прикрасах, креслу.

Был начальник росту невзрачного. Сразу же в кресле утонул.

Усевшись, тотчас принялся зубами раздергивать узелок на забинтованной руке. Будто для этого только и торопился. Отрывисто заговорил:

— Положение ясное? Кто не понимает, пусть послушает у окошка. Пушки Юденича. Оч–чень даже хоро–ошо слышно! — При последних словах развязался узелок на бинте. Бережно и опрятно стал сматывать замурзанную до черноты повязку. — Идут бои в Красном Селе, в Гатчине и Колпино.

Перевернул повязку свежей стороной наружу, снова стал забинтовывать.

— Питер, понятно, не отдадим. Мосты между тем уже минированы. Некоторые заводы, здания минированы… В случае чего будем драться и на улицах.

Со стороны Невы вдруг плотно ударил в окно ветер с октябрьским снегом пополам. Замелькало, запестрело на улице. В комнате, и без того сумрачной, померкло.

— Теперь… Почему вы вызваны? — раздалось наконец из кресла. Шмаков водрузил руки на державные подлокотники. Без спешки окинул всех тяжеловатым, полководческим взглядом. Затем вздохнул и поднял вверх вялые листочки, скрученные в трубку.

— Вот это, товарищи, заключение комиссии, которая обследовала музеи и частные собрания, национализированные нами после Октября. Выводы комиссии… — Он развернул наугад листочки, — ну, по ограблению Музея… Хотя бандиты работали не только в Музее. Собраны свидетельские показания. Вывезено двадцать пудов золотых медалей. Около двух тысяч наименований изделий из золота, платины, серебра, драгоценных камней.

Кто–то, кажется Туляк, присвистнул.

— …Больше ста картин старинных художников. Скрипки Страдивари, Амати, Гварнери. Рукописи нашего, товарищи, Пушкина! Кроме того, редкие коллекции фарфора, старинного оружия, ковров и так далее. В рублях, тем более нынешних, дорогие мои, это даже и оценить немыслимо, на сколько украдено! На миллионы

с бо–о–олышими, товарищи, нулями украдено!.. На миллиарды! Но, по некоторым сведениям, эти ценности еще в России. Вероятнее всего — в Петрограде.

Долго все же не выдержал Шмаков спокойного тона. Вскочил вдруг из кресла — коренастый, взъерошенный, честный, — вскричал, занегодовав:

— В голодающем Питере! царские недобитки! народное достояние! Юденич на пороге! судьба революции! — И вдруг совсем по–детски: — Ой–ой–ей!.. — от боли.

Не сдержал застарелой ораторской привычки, маханул кулаком — да об стол, да кулаком–то пораненной руки! — и зашипел, и заизвивался над зеленым сукном.

Все смотрели и невольно морщились вместе с ним.

— Ясно… одно ясно… — засвистел сквозь стиснутые зубы Шмаков. — Мильоны здесь. Юденич — ладно. Прогоним! А найти и вернуть мильоны эти… обязаны! Мы обязаны. — И опять воспрял: — Именно, что мы! Вот ты! Вот ты! Я! Он! Так что — приказ! В наикратчайший срок! Не щадя ни себя, ни врагов!..

Тут — самый, кажется, прохладный из всех — Туляк довольно бесцеремонно перебил:

— Это–то все понятно, Илья Тарасыч. А вот в документики бы заглянуть — там небось что–нибудь есть?

— Есть, — быстро стих Шмаков. — Все тут есть. Протянул листочки Туляку.

Тут, однако, Вячеслав Донатович Шмельков, по–прежнему, казалось, подремывавший за непроглядными стеклышками своего пенсне, необыкновенное вдруг проворство обнаружил и торопливость. Бумаги перехватил первым. Туляку, впрочем, учтивейше поклонившись. Принялся азартно читать, низко склонясь, будто принюхиваясь, к тексту.

3. ВЯЧЕСЛАВ ДОНАТОВИЧ ШМЕЛЬКОВ

И на час с лишним воцарилась в комнате тишина. Лишь шелестели, путешествуя из рук в руки, листочки. Лишь насвистывал потихоньку Туляк, то ли чиркая, то ли рисуя что–то в памятной книжечке.

Шмаков сидел с блаженно закрытыми глазами. Покруживалась голова. Временами его резко срывало в сон. Сон представлялся ему черной, вязкой гущей, из которой снова выбираться наверх было тяжко, почти мучительно. Все–таки выбирался. Открывал набрякшие, саднящие веки. Щурился в синенький сумрак.

Отчаянно–тоскливым, едким чувством прохватывало его при виде этой голой, безуютной комнаты с непомерно высокими потолками, при виде этого сирого света из окошка, при виде бледных, изможденных людей, которые в мертвенной скудной полутьме что–то читали–перечитивали, шуршали, шебуршились… «Э–эх! — думал Шмаков с горьким отчаянием. — Разве найдешь в огромном городе? Да с такими–то силами! Где искать? Как искать?»

Первым нарушил молчание Свитич.

— Ну и где прикажете искать? — со сварливостью в голосе спросил он, усаживаясь на подоконник.

Шмаков по–человечески вздохнул:

— Давай думать, Свитич… — И чтобы стряхнуть последние остатки дремотного уныния, опять возвысил голос: — Потому–то и поручили это дело вам, вашей опербригаде, что на вас — на тебя, Свитич! — вся надежда молодой рабоче–крестьянской власти: где искать? как найти?

Свитич кривовато усмехнулся:

— Ммда–а… — Стал равнодушно глядеть в окно.

Тренев опустил воротник шинели и сказал больным голосом:

— По–Ко–Ко… Разом только бредень бросить. Что–нибудь, факт, попадется.

Шмельков чуть слышно хихикнул, шумно зашуршав листками, обращенными к окну. Туляк оглянулся на пего, потом сказал:

— Мне тоже… То есть мне кажется, что это не похоже на обыкновенный налет. Ну, скажите на милость, зачем какому–нибудь «Рукоятке с Песков» — полотно Рембрандта? Или — рукопись Пушкина? Здесь что–то не так. Здесь не простой какой–то грабеж…

— Тайники надо искать! — вылез Ваня Стрельцов, тут же стушевался от смущения, но все же договорил: — Я на Ситном рынке слышал разговор: в Юсуповском дворце большие клады замурованы.

Свитич с подоконника фыркнул:

— А я слышал, что ни вечер, на Волковом кладбище один покойничек встает и в сторону Смольного кулаком грозится…

— Как–то все здесь не так! — досадливо поморщился Туляк — Как–то уж шибко вежливо. Без крови, во–первых А что берут? Не все, что под руку драгоценное попадается, а с превеликим разбором. Нынешнему петроградцу даже смешны такие налетчики.

Вдруг принялся ходить по комнате.

— Ну а если дело выглядит так? А почему бы и нет?.. Они уверены что мы Питер отдадим. И вот они уже заранее обеспокоены, чтобы мы, отступая, не увезли с собой все эти ценности. Это не керенки. Это — вещи, которым попросту нет цены! И — если все так — они наверняка прячут все это до поры до времени в городе. В ожидании, так сказать, Юденича на белом коне. А почему бы и нет?..

Тренев ядовито и сухо рассмеялся:

— Эк огород нагородил… Обычные налетчики. Обычный грабеж. Распознали про золото в музейных подвалах — взяли. Удивительно, почему раньше не взяли! А насчет крови… Пускать–то ее не каждый охотник. Да им и надо–то было, чтобы все было шито–крыто. Про убийство нам сразу бы донесли, а тут — если бы не музейный этот Куроедов — до сей поры ничего бы не знали…

— Ну, ладно, золото! — вскинулся Туляк. — Но не картины же! Не скрипки же Страдивари!

— Просто это налетчики, которые знают цену таким вещам.

— Но должны же они соображать, что ничего из взятого ни скрыть, ни втихую продать невозможно!

Свитич с подоконника хохотнул:

— Сейчас коней с Аничкова моста уводи, никто и глазом не моргнет!

Тренев отозвался на замечание Туляка все с той же скучной интонацией:

— Или это очень осторожные бандиты.

Шмельков издал губами звук, явно говоривший об удовлетворении, и театральным, небрежным жестом бросил листки на стол. Откинулся в кресле, стал преувеличенно внимательно и скромно слушать, о чем говорят его юные коллеги.

Шмаков аж впился в старика взглядом.

Что–то уж больно скромненько сидит старикан, как картежник с крупным козырем в руке. Неужели за что–то зацепился, Вячеслав Донатович? Так говори же! Являй чудо, не томи!

Шмельков, однако, не спешил.

Что скрывать, такие вот именно минутки доставляли старому старшему инспектору ни с чем не сравнимую, жгучую сладость.

Дело в самом еще самом зародыше. Все данные — навалом, грудой, без порядка, без смысла. Люди бродят в отчаянии, как в потемках. И вот тут–то поднимается Вячеслав Донатович Шмельков и начинает говорить. И в мгновение ока, как в сказке, туман рассеивается: то, что казалось дикой бессмыслицей, обретает простой смысл, то, что представлялось безнадежно запутанным, становится вполне объяснимым, до смешного понятным.

Он себе цену знал. Цена была высока. И он не собирался занижать ее ни излишней скромностью, ни, что гораздо важнее, работой кое–как.

Если о многих спецах можно было сказать: «Он пришел на службу к новой власти», то о Шмелькове такого сказать было нельзя. Он попросту и не уходил со службы.

«Уголовный мир, — разглагольствовал он с молодыми в минуты откровения, — неизменен при любой форме правления. Стало быть, и мне при любой форме правления работы достанет».

Молодые работники угрозыска, хоть и возражали старику жарко, однако внимали жадно. У кого, как не у Шмелькова, было поучиться интуиции, доскональному знанию преступного мира, умению в каждом случае искать и безошибочно находить главное звено.

«Сыск, милостивые государи, — любил говаривать Вячеслав Донатович, — это спорт. А я в нем — соревнователь». И действительно, работал он рьяно, с ревнивым азартом, удивительным в человеке, которому перевалило на седьмой десяток.

К своим новым коллегам он относился снисходительно. И хоть всегда держал дистанцию, но секретов не таил: эти были ему не соперники.

«Шмаков? — спрашивал он себя и отвечал: — Что ж…, В сметке ему не откажешь. Опять же пятнадцать лет каторги, как ни говори, университет. Однако какой из него, прости господи, сыщик? Организатор, железная рука, но — не сыщик, нет.

Гимназист и матрос — и вовсе случайные люди. Направь их работать в банк или в Мариинский театр, они и там так же будут стараться. И с тем же, наверное весьма малым, успехом.

Тренев? Человек для черной работы. Небесполезен. Тем хотя бы, что всегда и во всем ищет простейшие пути. Не воспаряет. Чертит по линейке, а не по лекалу.

Вот Володя Туляк — этот, пожалуй… Нюх есть у юноши! Самое главное, что необходимо сыщику, у него есть — нюх! Гляньте–ка, едва–едва сунулся в бумаги, а эк ловко и точно выстрелил: «Обычным грабежом тут и не пахнет…»

И Вячеслав Донатович словно бы в раздумье произнес вслух:

— Да–с… Обычным грабежом тут и не пахнет.

Все мгновенно замолкли.

— Эти сапожки офицерские… это колечко обручальное… — (Вячеслав Донатович начал говорить намеренно тихим, почти невнятным голосом. Так говорят актеры, когда хотят вызвать в зале мертвую тишину). — Не перстень, заметьте, — на перстни вороватый народ охочь — а именно колечко. Опять же удивительная дисциплина и вежливость. Прямо–таки реликтовая вежливость…

Шмельков почти бубнил себе в усы. Всем приходилось напрягать слух. Однако никто не роптал — внимали…

— Бандитов, понятно, хватает. Грабежи — чуть ли не каждые два часа. Фокус, однако, в том… — Шмельков вдруг возвысил голос. — Весь фокус в том, что здесь работали отнюдь не бандиты! В этом я уверен. И, между прочим, весьма доволен тем, что мой юный коллега (поклон в сторону Туляка) также разделяет мою точку зрения.

Хорошо, что в комнате было почти темно. Иначе все бы заметили густой румянец, вдруг заливший щеки Туляка: перед Шмельковым он втайне преклонялся.

— …Он, правда, не обратил внимания на то, что во всех показаниях свидетелей склоняется один пре–лю–бо–пытнейший тип. — Быстро отыскал в листках нужное место, стал читать: — «Страшный… руки красные, в шелухе… уши, будто жеванные, страшные… голос сиплый». Это, милостивые государи, — «Ванька с пятнышком». Авторитетный человек среди блата: в феврале семнадцатого года именно он сжег уголовный архив. Сдается мне, что он–то и был единственным профессионалом среди тех, кто грабил. Не случайно, что именно его–то запомнили. Настоящего убийцу жертвы нутром чуют…

Вячеслав Донатович затолкал в рот ус, стал сердито пожевывать его, о чем–то глубоко задумавшись.

Все почтительно молчали. Наконец Шмаков осторожно спросил:

— Каковы же будут ваши предложения, Вячеслав Донатович?

Тот дернул головой, с некоторым удивлением огляделся и произнес очень невыразительным, необыкновенной тусклости голосом;

— В качестве первой меры нужно установить наблюдение за домом князя Николая Петровича Боярского. Живет он на Литейном, во флигеле особняка, который до недавнего времени принадлежал ему.

Шмаков даже привстал от изумления:

— Кто–о? Что за князь? Почему?

Вячеслав Донатович прокашлялся и актерским, влажным баритоном стал разъяснять:

— Еще, кхм, от старых времен остались у меня кое–какие знакомцы, каковые время от времени рассказывают мне разные интересные новости. Так вот, некое золото в больших количествах — я бы сказал, почти легендарных количествах — упоминалось не так давно в туманной связи с каким–то князем. Сегодня, после ознакомления с этими вот материалами, я уверен, что разговор шел именно о князе Боярском. Почему?

Отвечать на свой же вопрос Шмельков не стал торопиться. Извлек откуда–то из–под пальто папиросу (пайковую махорку он набивал в гильзы, оставшиеся от старых времен), долго мучился с зажигалкой, высекая огонь. Наконец продолжил:

— Почему?.. Обратите внимание на состав похищенного. Здесь чувствуется отбор, и отбор истинного знатока. Так вот, князь Боярский — один из авторитетнейших в прошлом коллекционеров старины. В составе комиссий, которые при Временном правительстве занимались описью царских имуществ и музейных фондов, фамилия эта — Боярский — постояннейшим образом присутствовала. Он и сейчас в экспертной комиссии Внешторга.

Сознаюсь, что из любопытства я не поленился понаблюдать за теми тремя–четырьмя князьями, которые еще обитают в Петербурге — виноват, Петрограде. Дом князя Боярского мне не понравился! Постоянно задернутые шторы. Постоянные гости, явно офицерского облика, этак, знаете ли, преступно чем–то озабоченные… Подозрительно для меня и то, что Боярский чуть ли не с первых дней новой власти пошел на службу в советское учреждение. Не такой это человек — по отзывам знающих его, — чтобы сделать подобный шаг искренне…

На мой взгляд, есть несомненная, хоть и не прямая, связь между всеми этими фактами. Слухи о большом количестве награбленного золота — в связи с каким–то князем, живущим в Петрограде. Несомненное знание Боярским реестра наиболее уникальных ценностей и возможных мест их хранения — это два. Время ограбления Музея и какая–то организационная суета в это же время вокруг дома Боярского — это три. И четыре: наличие людей офицерского покроя среди налетчиков и среди многочисленных гостей Боярского.

В доме Боярского нечисто. Это мне ясно как божий день. Вот вам, пожалуйста, маленькая, но красноречивая деталь: несколько раз в помоях, выплеснутых во двор, попадались мне на глаза куриные кости, огрызки хлеба, срезки с копченого окорока — набор, согласитесь, странный для пайкового Петрограда… Вот почему я считаю нужным начать с разработки Боярского и его окружения.

Шмельков. закончил и стал протирать носовым платком пенсне. Руки его слегка дрожали.

— А если он, этот Боярский, просто спекулянт какой–нибудь? Или даже контра? — спросил Ваня Стрельцов. — Нам ведь задача — именно золото найти?..

— Милый Ваня, — ответил Шмельков. — Долгие годы работы в сыске убедили меня, что есть моменты, когда следует полагаться только на свой нюх.

Свитич брякнул с подоконника:

— Ню–юх! На буржуйские помои! Прикажете, что ли, все выгребные ямы в Питере облазить?!

— Если надо, — сказал, озлясь, Шмаков, — облазишь все до единой! Если надо революции!

Шмаков после выступления старого сыщика пребывал в некотором смущении. Уж слишком зыбкими, легковесными показались ему подозрения Шмелькова на связь Боярского с хищениями. Не убедил его Вячеслав Донатович. И, как оказалось, не только его одного.

— Вилами по воде! — раздраженно сказал Тренев. — Вилами по воде писано! Единственное, что похоже на правду, — это «Ванька с пятнышком». Из этого единственного и надо исходить. А не разводить турусы на колесах! Нужно искать «Ваньку с пятнышком»! Никаких Боярских! Юденич в Колпино! Нет ни времени, ни людей на «разработку», как он е выразились, князей.

Туляк оглянулся на Шмелькова, слабо возразил:

— Да, конечно, «Ванька с пятнышком» — это нить. Но доводы о возможной причастности Боярского — не определенные, согласен, косвенные доводы, — их со счетов скидывать никак нельзя. Здесь и вправду чудится что–то такое…

— Когда что–то чудится, креститься надо! — злым и больным голосом буркнул Тренев, опять уходя лицом в поднятый воротник шинели.

Шмельков раздраженно барабанил пальцами по подлокотнику, ногу на ногу перекладывал, но ни слова больше не сказал.

— Ну, Шмаков, говори, на чем порешили?

— Порешили так. Двое — Свитич и Стрельцов — с сегодняшнего вечера начинают наблюдение за домом князя Боярского…

— Это еще кто такой?

— Крупнейший в прошлом коллекционер. Принимал участие в работе комиссий Временного правительства по царскому наследству и национализации музеев. Ходят в городе слухи о большом количестве золота и драгоценностей, похищенных неким князем. Возможно, что это Боярский.

— Есть какие–то данные на этот счет?

— Очень косвенные. В основном в этой версии мы полагаемся на Шмелькова. Из прошлого своего опыта он кое–что знает. Остальные направлены на поиски известного налетчика «Ваньки с пятнышком». Его, по материалам дела, опознал все тот же Шмельков.

— Вот это уже кое–что. Чаю хочешь?

— Не до чаев.

— Тогда — все! Докладывай ежедневно. В любое время. Почувствуешь, что не хватает людей, — проси.

— А ты все равно не дашь… Как–нибудь, ладно, постараемся сами управиться.

4. ВАНЯ СТРЕЛЬЦОВ

Жизнь в доме бывшего князя Боярского протекала, судя по всему, скучно и мерно.

В восемь утра хозяин уходил на службу. Возвращался до темноты. Неторопливый человек, скромно, но добротно одетый, — сама солидность, невозмутимая покорность судьбе.

В доме он жил не один — с экономкой не экономкой, с женой не женой. Эту даму Ваня Стрельцов сразу же окрестил «мамзелью». Была «мамзель» долгонога, русоволоса, голову несла надменно, — Ване, что скрывать, очень даже понравилась.

«Мамзель» из дома за время наблюдения отлучалась дважды — часов в двенадцать — на рынок. Расплачивалась: один раз — пуховым платком, другой раз — золотыми сережками и какими–то серенькими кружевами. Купила: хлеба — фунта четыре, картошек.

Однако — вот чудеса! — на второй день Ваня обнаружил в отбросах куриные кости и несколько пробок от нерусского вина.

Окна во флигеле и днем и ночью были тщательно зашторены.

Ни один человек — словно бы в пику Шмелькову — за это время Боярского не посетил.

Стрельцов и в особенности Свитич, околевавшие от холода в дворницком домике, уже начинали роптать.

— К чертовой матери! — взлязгивал зубами Свитич. — З–завтра же! Шмакову на стол — бумагу! А скажет «нет» — уйду самовольно! Не в тыл же! Не к теще на печку! На бой с буржуазией!

Стрельцов шипел:

— Тиш–ше! Ты же чекист! Тебя сюда поставили, потому что здесь — та же самая буржуазия.

— Со–озна–ательный… — усмехнулся Свитич. — Ты меня политике текущего момента не учи! Я — ученый! Я за свою учебу — простреленный! Не принимает, Ванька, не принимает душа этого дела! Я ж боевой моряк, Ваня!

— Так тебя же вчистую списали.

— Ничто… Братишки с «Самсона» войдут в положение. Не к теще же на печку!

Стрельцов и вправду был «сознательный». Если честно признаться, то в чекисты он пришел прямиком от киижек о Нате Пинкертоне. И до., сей поры нет–нет да мерещились ему какие–то шальные погони по крышам, трескучая револьверная пальба, молодецкий мордобой… Правда, — смышленый парнишка — он довольно быстро уразумел, что таких вот тоскливых сидений в засаде у чекистов гораздо больше, нежели натпинкертоновских подвигов. Да и разницу между книжной пальбой и натуральными выстрелами — особенно в тебя — он уяснил тоже очень быстро, с первого раза.

Работал он старательно — вникал, внимал, — снисходительное отношение к своей юной персоне изо всех сил терпел — набирался, одним словом, сыщицкой мудрости, и не без успеха, как многие замечали.

И все–таки безрезультатность, а похоже, и бесцельность наблюдений за домом Боярского заставляли и его впадать в уныние.

Однажды, когда удалось вырваться на пару часов — поспать и забрать паек, — он увидел Шмелькова. Намекнул ему: может, ваш знакомец ошибся? Никто ведь к Боярскому не ходит, может, понапрасну мерзнем?..

Шмельков невнимательно глянул на него сквозь тусклые свои стеклышки, обронил:

— Терпите, юноши, терпите, — и прошел, как мимо пустого места.

Вячеслав Донатович был (честно признаемся) глубоко уязвлен тем обстоятельством, что на первом совещании у Шмакова предпочтение получила идея Тренева: учитывая крайнюю ограниченность во времени, искать прежде всего «Ваньку с пятнышком». А предложение Шмелькова, хоть и было принято, но принято как–то кисло, без особой надежды на успех. Свидетельством этому, считал Шмельков, было назначение наблюдателями самых пустяковых работников — зеленого губошлепа–гимназиста и полуграмотного матроса.

Свое раздражение и обиду он не считал нужным даже и скрывать. В конце того совещания нацарапал на листочке, скучно сверяясь с памятной книжкой, план особняка, флигель, дворницкую, сказал:

— Сидеть надо здесь, глядеть сюда. Вход во флигель — один–единственный, поскольку переход через оранжерею замурован еще в прошлом веке. — Пренебрежительно сунул Стрельцову листок и больше этим подчеркнуто не интересовался.

…Кто бы мог подумать, что самолюбию Шмелькова суждено испытать еще один удар, несравненно более язвительный — может быть, потому особенно язвительный, что нанести его должен был «зеленый губошлеп–гимназист» Ваня Стрельцов?

На третью ночь Свитич принялся кашлять. Звук был такой, будто изнутри бьют по гулкой деревянной кадке. Стрельцов остался один.

Без напарника дежурить оказалось не в пример тяжелее. К тому же поднялся злой ветер со снегом, и в дворницкой, где не было ни единого целого стекла, стало и вовсе как в леднике.

До вечера Ваня кое–как еще крепился.

Когда же вконец окоченел и перестал даже чувствовать свое тело, когда желание хоть на полчаса укрыться от ветра стало по–настоящему лютым, он сказал, внутренне краснея от стыда:

— Надо бы сменить место наблюдения, Стрельцов…

Этому решению, надо сказать, весьма способствовало то обстоятельство, что из дворницкой хорошо было видно каморку возле входа в особняк, а в этой каморке целый день топилась «буржуйка».

И Стрельцов не устоял, «сменил место наблюдения». Это, несомненно, было нарушением приказа, но, уж коль скоро оно привело к важным открытиям, никто Ване этого потом не припомнил.

День кончался, но по просторной беломраморной лестнице, ведущей во второй этаж, еще бегали туда–сюда какие–то сумеречные, зло озабоченные люди. В особняке князя теперь располагался топливный комитет Петрограда.

Из–за чьей–то приотворенной двери рвался остервенелый, с фистулами голос:

— Да пойми ты, черт тебя еди! Или ты достаешь десять подвод, или с тобой будет разбираться чека! И не ори! Десять подвод! Десять. Все.

Стрельцов побродил по лестнице, удивляясь обилию комнат.

Какой–то человек, сбегавший мимо него, остановился двумя ступеньками ниже, строго спросил:

— Вам кого, товарищ?

— Свитича, — от растерянности бухнул Иван. И, к своему изумлению, услышал:

— Завтра зайдите. Сегодня его, кажется, не будет.

Было здесь несравненно теплее, чем на улице. Но «буржуйка» влекла его по–прежнему, да и на крыльцо Боярского поглядывать надо было скрытно — не торчать же столб столбом посреди подъезда! — и он отворил дверь в каморку.

Крошечный старичок с румяными щечками и пуговичным носиком восторженно охал и фукал, гоняя горячую картофелину из ладони в ладонь.

— Здрасьте, дедушка!

— У–ух! — послышалось от стола. — Фу–ты, батюшки…

— Десять подвод должны прийти, — деловито заговорил Стрельцов. — Приказано дождаться, принять по всей строгости, сопроводить. Так что я тут посижу у тебя погреюсь?

— Грейся, солдатик… — выговорил наконец старик, набрасываясь на картофелину. — Только на картошки — фу–ты, горяча! — не зарься. У меня их всего три.

— Не беспокойтесь, — солидным голосом ответил Ваня, принимаясь снимать сапоги. — Харчи у меня и свои водятся.

Протянул к печке босые ноги и аж зажмурился от сладкой боли в промерзших суставах.

Потом глянул за окно и тихо затосковал: крылечко Боярского и сейчас–то уж плоховато видно, а как стемнеет, тогда и вовсе ничего не разглядишь. Опять придётся топать на мороз.

Он вздохнул, добыл из кармана хлеб в тряпочке, принялся есть — крохоборствуя, по маленькому кусочку отламывая.

На улице уже густо синело. Изредка шаркала по стеклу снежная крупка.

Из дверей особняка, которые приходились рядом с каморкой, часто выходили люди. Поднимали воротники, поджимались и спешно, словно спасаясь, бежали через двор. Подгоняло людей и ненастье, но больше всего — нужда попасть домой до темноты., дабы не быть ограбленными по дороге. Впрочем, и днем грабили.

Стрельцов задумался, глядя в окно.

…Он, конечно, был на стороне Тренева в его споре со Шмельковым. Хотя, конечно, помалкивал. Сидеть–высиживать неизвестно что, не зная, когда это самое «неизвестно что» произойдет и произойдет ли вообще, — это казалось ему странным.

Сегодня, когда бежал берегом Мойки, впервые не то что поверил — подумал, как о возможном, что Питер, может быть, и не удержать. Возле всех мостов за ночь понастроили баррикады из бревен и мешков с песком. Из амбразур торчат пулеметы. Заметил даже пушки.

А где–то в городе — похищенные драгоценности. Не поймаем «Ваньку с пятнышком», ищи те миллионы, свищи.

Тут мысли Стрельцова прервал сторож. Стряхнув со стола в ладонь последние крошки, бодро спросил:

— А что, солдатик? Правду ли говорят, что салтан турецкий и король швецкий решили с нами в союз войти?

— Это ж кто тебе такую новость принес?

— Есть кому. Знающий человек. Шорник–сосед.

— Ну, если, конечно, шорник… — согласился Иван. — А вот что на Волковом кладбище каждую ночь покойник встает и в сторону Смольного кулаком грозится, вот это точно. Это мне один знающий матрос говорил.

— Врут, — быстро и убежденно отозвался старичок. — Это все креликалы. Мировой, вишь ты, гидра империализм.

— Ну и образованный ты, дед! — развеселился Стрельцов. — А вот, на что хошь побьемся, такую вот книжку не читал! — и Иван извлек любимое свое сочинение «Почему Наполеона никогда не существовало…»

Сторож добыл очки. Стал строго и недоверчиво глядеть на обложку, держа книгу на далеком отлете, чуть развернув ее к коптилке.

Стрельцов прислушался. В доме было тихо. Лишь где–то наверху, словно бы оступаясь, постукивала пишущая машинка.

— А куда народ подевался? Вроде бы мимо нас не столь уж много и выходило?

— А они — кто туда, кто сюда ходит. Кому на Литейный — сюда, кому в тую сторону — туда.

Заглавие книжки, видно, уже забирало старика, отвечал он с явным неудовольствием.

Стрельцов даже растерялся. «Это что же получается? «Сидите здесь, глядите туда». А у особняка–то, Вячеслав Донатович, два входа–выхода! Ну, ладно, флигель стоит на отшибе. А если бы кто–то из гостей Боярского нырнул в этот подъезд — мы бы ведь и сидели, как дураки, и ждали, когда он назад появится!»

А через полчаса произошло и вовсе немыслимое.

Где–то хлопнула дверь. В темноте, мимо каморки сторожа, прошел человек. Явно с улицы — отдуваясь н стряхивая с себя снег.

Он направлялся к левому нижнему коридору, который через оранжерею вел к флигелю!

— Кто это идет? — шепотом спросил Стрельцов, даже задрожав от волнения.

Старик даже и глаз не соизволил оторвать от Наполеона, которого, кажись, и вправду не было…

— Может, жильцы… А может, кто на службе ночевать остался.

— Откуда жильцы–то, дед?! — чуть не заорал в голос Иван.

— Да с флигеля же, господи исусе христе! — рассердился сторож.

Тут Стрельцов проговорился:

— Так там же стена!

— Была да сплыла. Считай, месяц как проколотили. Князя хотели выселять, того, что во флигеле А вместо него — гужевой отдел, Ферапонтова то ись…

— Ну а князь чего?

— Чего–чего! Бумагой оборонился, вот чего! Какой же ты, однако, прилипчивый, парень, тьфу! — И дед опять уткнулся в книжку.

«Вот, значит, как? — размышлял Стрельцов суетливо. — Сначала оказывается, что у особняка два выхода, а потом, что и вовсе из флигеля — скрытый ход?.. Может, прав Свитич, что терпеть не терпит Шмелькова? Нет, погоди… А что «погоди»? Мало ли разговоров о предателях из спецов? Что же делать? Был бы Свитич, к Шмакову бы сбегал А если этот гость назад пойдет, что тогда?»

Старику — что? Посидел, впившись в книжку, потом сказал непонятное:

— Все в мере своей непостижимости, — и завалился спать. Поворочался, произнес в темноте: — Ты, солдатик, дал бы мне этого наполеона. Я его шорнику–соседу покажу. Подводы твои, не бойсь, — если на сегодня обещаны, дни через три придут, дело верное. Дашь? — и успокоенный согласием, захрапел вдруг на удивление басовито и мрачно.

…Около полуночи человек прошел назад.

Стрельцов чуть не заплакал от беспомощности. То ли идти следом, то ли ждать других, то ли мчаться к Шмакову? Пока терзался, все сроки бежать за ночным посетителем упустил.

Наконец плюнул на все, поспешил к Шмакову.

Наутро в кабинете Шмакова происходил такой разговор:

— Откуда ваши сведения, Вячеслав Донатович, об особняке Боярского?

— Я же говорил… От одного старого знакомого, который… который, одним словом, с давних времен мне кое–чем обязан.

— Кто он?

— Рыжик. Домушник. Энциклопедист по части знания всех более–менее богатых особняков Петербурга.

— План особняка дал вам он? Нарисуйте его. Шмельков достал книжку и, раскрыв на нужном листке, протянул Шмакову. Тот мельком глянул.

— Я хотел бы напомнить вам, старший инспектор Шмельков, что вы работаете в уголовном розыске рабоче–крестьянского государства. Методы, к которым прибегал старый сыск, здесь не приемлемы!

Шмельков выпрямился и ответил не без надменности:

— Позвольте! Я не так молод, чтобы переучиваться. Так что уж позвольте мне…

— Не позволим! Ваши приемы сыграли с вами злую шутку. Из–за вас несколько суток мы держали впустую возле дома Боярского оперативную группу. Из–за вас несколько суток люди Боярского вели свою деятельность вне нашего контроля!

Шмельков удовлетворенно улыбнулся:

— Если я вас правильно понял, мои подозрения относительно Боярского подтвердились?

— Взгляните на план. Взгляните, взгляните! Стена между флигелем и оранжереей, которая ведет в особняк, разобрана! Месяц назад. То есть именно тогда, когда вы получали свою консультацию у вашего «энциклопедиста»!

Шмельков поглядел, все понял и вдруг, как от боли, сморщился; ткнул себя в лоб злым стариковским перстом. С такой искренней досадой застонал, что Шмакову даже стало жалко его.

— Никто не заставляет вас переучиваться.

Шмельков, не слушая, поднялся. Пошел к двери. Он в эту минуту казался очень старым. Прежде чем взяться за ручку двери, недоуменно пожал плечами.

…Закадычными друзьями–приятелями стали Ваня Стрельцов и сторож топливного комитета Елизарыч.

С утра до вечера вели они разговоры, которые, со стороны послушать, напоминали то ли беседы душевнобольных, то ли сектантские посиделки.

— Слушай, солдатик… — заговорщицки шептал Елизарыч. — Ты вот это местечко мне еще разок потолкуй. Мы с соседом, как ни бьемся; а все недопонимаем.

— А чего тут понимать? — с небрежностью отвечал Стрельцов, беря книжку, порядком уже истрепанную, начинал объяснять.

Старик только изумленно поматывал головой. Он являлся теперь в каморку задолго до начала работы. Тихо и искренне радовался, что он был прав и подводы для Стрельцова так–таки еще не прибыли, и принимался теребить его вопросами про несуществовавшего императора, — очень отвлекал от наблюдений. Хотя, с другой стороны, если б не книжонка эта про Бонапарта, куда как сложнее было бы Стрельцову работать.

…Из окошка каморки хорошо просматривались коридор, ведущий в оранжерею, и двери тех комнат, которые выходили в него. Задача у Ивана была проста, но требовала большого внимания. Нужно было вовремя заметить того, кто свернул в коридор, ведущий к флигелю, но ни в одну из дверей не зашел. Затем нужно было дождаться его возвращения и успеть показать на него кому–нибудь из своих, которые дежурили неподалеку: разговорчики разговаривали, неизвестно кого и чего ожидаючи…

Стрельцову нравилось это дело. Настоящая сыщицкая работа! Об усталости он словно бы даже и забыл. Есть, правда, хотелось, но за пайком сбегать было некогда.

— Ну, рассказывай, Шмаков!

— Новости только по Боярскому. Серьезные новости.

— А этот? «Ванька с пятнышком»?

— На малинах не появлялся уже недели три. Где он, что делает, установить не можем.

— Плохо. Ну, давай Боярского…

— Двое оказались служащими топливного комитета (наверное, Стрельцов указал ошибочно). На следующий день после визита к Боярскому — слушай! — каждый из шести принимал гостей. Не считая женщин, гостей к каждому являлось четверо. Чуешь?

— Мд–да…

— На всякий случай за двумя из тридцати я оставил наблюдение. Коли структура у них боевые пятерки, то — чем черт не шутит! — может, каждый из пяти, в свою очередь, руководитель.

— Да что ты, Шмаков! Арестовывай эту свою тридцатку, да побыстрей! — и считай, что начало положено. Если и есть остальные, то низовое звено, без командиров.

— Рано арестовывать. Можем миллионы потерять. Связь Боярского с хищениями не доказана, это правда, но и не опровергнута. Арестуй я сейчас его людей, кто знает, что может случиться с нашими ценностями? Я же не могу быть уверенным, что арестовываю всех его людей!

— А ты отдаешь себе отчет, что значит подпольная организация в городе, когда Юденич…

— Юденича–то гоним…

— Рано об этом говорить. Рекомендую, товарищ, — заметь, я еще не сказал «приказываю», — рекомендую провести одновременные аресты всех тридцати.

— Где ж людей наберешь для такого предприятия?

— Первые же допросы покажут, у кого оставлять засады…

— «Авось»? Авось что–нибудь и поймается, так?

— Нам ждать нельзя. Ясно?

— Ясно. Очень даже ясно. Считай, что я принял к сведению твои «рекомендации».

5. ВАЛЬКА РЫГИН

Что, скажите на милость, делала бы первая оперативная бригада без своего младшего (младше некуда) инспектора Ивана Григорьевича Стрельцова?

А произошло так… Когда был объявлен временный отбой слежке за флигелем Боярского, Стрельцову за отличное выполнение задания был выдан трехдневный паек и разрешение выспаться сколько душа пожелает.

Свою долю пайка он съел зараз, а душе его пожелалось спать ровно десять часов.

Проснувшись, он попил морковного чайку, постоял перед зеркалом с пару минут, любуясь человеком, столь ловко изобличившим шайку Боярского, и, почувствовав себя к новым подвигам готовым, двинулся на службу.

Стрельцов шел, насвистывая что–то революционное, когда услышал вдруг:

— Ванька!

Перед ним стоял Валька Рыгин, сын мясника. Когда–то учились в одной гимназии. Не виделись года два.

— Здорово!

— Ну, здорово… — Ваня неохотно расставался с праздничным своим настроением ради пустого уличного разговора.

Рыгин был пьяноват.

— Ха! — веселился он. — Я же к тебе даже заходил как–то! Из наших–то в Питере не знаю даже кто и остался. Игорек — помнишь Игорька? — на юг соскочил. Феоктистова красные шлепнули, а Дедова Витьку — белые. Во дела? Хорошо хоть ты–то живой. Будет с кем вспомнить, а? Помнишь? Ох–хо–хо, вот сатирикон! И Юльку из третьей гимназии тоже, скажешь, не помнишь?

Стрельцов стал потихоньку сердиться, но…

(«Да я и сам не знаю, как это произошло, — объяснял он потом Шмакову. — Одет, как все. Ну, может, чуть получше. Во–о! Зубы у него золотые были! Ну, я чего–то и подумал…»

Ничего он, в общем–то, определенного не подумал. Просто пахнуло вдруг на него тем страшноватым душком, который он ощутил однажды, попав на допрос арестованных бандитов. Не прямой, а косвенный какой–то взгляд, на дне которого — ущербная блудливость. Горячечные, все время облизываемые губы. Речь с тараторкой. Преувеличенная веселость, а возле рта — старческие, словно болезнь точит, морщинки.)

— Ну а ты–то как живешь? — поинтересовался наконец Иван. Тот будто бы даже обрадовался вопросу.

— Хе! Я–то, брат… — И тут же напустил на себя таинственность. — В одном, понимаешь ты, учреждении. Тебе рано знать.

— В чека! — сделал догадливое лицо Стрельцов.

Рыгин залился смехом.

— Точно! Попал пальцем в…! В чека, Ванька, точно! — И он засмеялся еще пуще. — Только с другого входа, понял?

— Не–а… — простодушно ответил Стрельцов, впервые насторожившись.

— А ты чем промышляешь? Сапоги, смотрю, на тебе добрые.

— «Добрые»… — Иван поморщился. — Ноги скоро протяну в этих «добрых». На фарфоровом заводе. Три четверти фунта в день. — И вдруг поймал на себе жутковатый, остановившийся в холодном раздумье взгляд Рыгина.

Они прошли вместе еще немного, и Рыгин с усилием, но вскользь спросил:

— И небось жрать хочешь?

Стрельцов вдруг непонятно почему заволновался.

— А ты что, не хочешь? — как можно спокойней отвечал он. — У меня вот недавно сестренка спрашивает: «А правда, Ваня, что бывают люди, которые по два фунта в день получают?»

— Ну а ты чего? — В голосе Вальки Рыгина прозвучала неприязнь, трудно смешанная с жалостью.

— Я говорю: наверное, есть. Но только я таких не видал.

— И–и–эх, вы! — зло выдохнул Рыгин. — Пойдем! Пойдем, тебе говорят! Покажу. У меня еще время есть. И сестренке, может, захватишь. Я ее почему–то помню, твою сестренку.

Они пересекли Невский, стали колесить проходными дворами. Удивительно быстро Стрельцов потерял ориентировку.

Внезапно, в каком–то проулке, беспросветном от вплотную стоящих домов, Рыгин жестко и цепко взял Ивана за плечо.

— Ты только вот что… — заговорил он, твердо глядя глаза в глаза. — Если кому–нибудь это место… Или даже просто расскажешь… В общем, сам понимай, не маленький, что тебе будет!

Отпустил плечо, повернулся и пошел, уже больше не оглядываясь. А Ване Стрельцову и без этих страшноватых слов было не по себе. Впервые — в одиночку, без всякой страховки — предпринимал он этакую авантюру: шел «на малину». Теперь он почти не сомневался — «на малину».

Пусто посасывало в желудке от страха. «Если убьют, никто ведь и не узнает, где я», — подумал с тоской.

Он и не предполагал, что почти в самом центре Петрограда есть такие трущобы.

Грязь здесь была повсюду. Она была не просто признаком, — она была необходимым условием, обычаем этих мест, застарелая грязь.

Но ведь — жили! Вот что Ваню поразило больше всего. То за мутным стеклом видел он куклу, покойницкого цвета, с оббитым носом, пакляными волосами. («Значит, и дети здесь есть?!» — наивно изумлялся Иван.) То чья–то настороженная невидимая рука вдруг приподымала висящую тряпку–занавеску: кто–то рассматривал его, Ваню Стрельцова. Из тьмы своего обиталища рассматривал, недружелюбный, осторожный.

Ивану не по себе было. Иван трусил. Но ему вдруг (он сам подивился этому милосердному порыву) жгуче захотелось войти в какой–нибудь из этих домишек и что–то сделать. Может быть, просто девчушку какую взять на руки, ну просто взять на руки и подержать ласково, чтобы кроме куклы той страшной осталось у нее что–то еще…

Он вдруг подумал о том, а каково товарищам его вторгаться сюда и знать, что не только пальба, но и человеческая ненависть неминуемо встретит тебя. Самая искренняя ненависть! Потому что это — их жизнь, а ты, явившийся брать какого–нибудь Петьку Барабана, — для них враг.

И он сказал себе так: «Нечего воображать о себе, хоть ты и наткнулся случайно на потайной ход к Боярскому. Ты совсем ничего не знаешь об этой работе, об этой жизни. Вот тебе спина Вальки Рыгина, который ведет тебя неведомо куда, и иди за ней, и старайся не трусить, и старайся быть достойным тех, кто в товарищи взял тебя в таком деле…»

Валька шел не оглядываясь, и Стрельцов почему–то чувствовал, что тот уже жалеет о том, что поддался какой–то своей мысли или чувству.

«…И сестренке, может, захватишь» — так он сказал. А если он живет где–то здесь и у него просто дома есть хлеб?.. Но зачем он тогда так свирепо и зло предупреждал меня там, в проулке? Нет, я правильно почуял: он — из этих. Вот только вопрос: зачем ему я? Никто, даже мама, не знает, что я поступил в чека. Значит, Валька и в самом деле — просто так?..»

— Дошли.

Иван чуть не ткнулся в спину внезапно остановившегося Рыгина.

Валька оглядел Стрельцова. Шапку с него по–хозяйски — сдернул, волосы на лоб припустил. На ватнике две пуговицы отстегнул. Воротник рубахи выдернул наружу.

— Теперь, вот что… — сказал он. — Ты — со мной. Понял? Что будут спрашивать, ты на все ухмыляйся, а если пристанут: «Я — с Валетом». И все! Ни слова больше!

Какой там хлеб!

Первое, что увидел Иван, зайдя в дом, были две бабки, которые чистили, сидя над одним ведром, немыслимо огромные, нежно–желтые картошки, каких Стрельцов давно не видывал. А чистили — вполпальца шкурка.

Рыгин прошел мимо них, как мимо пустого места.

Зашли в следующую комнату, темную, безуютную. Здесь был тяжкий воздух. Окна занавешены. Валька по–хозяйски отвернул огонек на керосиновой лампе, висящей над столом.

Из–за занавески, разделявшей комнату, робко выглянул тощенький старичок, взглянул на Стрельцова, перевел взгляд на Вальку, заулыбался, весь вдруг даже задрожал от неописуемого удовольствия видеть Рыгина.

— Этот — со мной, Семеныч… — сказал Валька, задвигая старика опять за занавеску.

Стрельцов огляделся. Стол. Десяток табуреток, разбредшихся по комнате. В углу — какие–то мешки. У противоположной стены — перекосившийся драный диван.

Стол был изрезан. Резали его и просто так, резали и художественно: сердце, пронзенное кинжалом, повторялось раз пять, кроме того, кинжал, обвитый змеей, был изображен, женские бедра, могилка с крестом… «Нюрка — курва!!» — было также вырезано глубоко и убедительно. Многие считали долгом оставить свое имя. Кличек было мало: Бозя, Калган, Цыпа и Родимчик. Клички Стрельцов запомнил.

За занавеской шептались.

— Но это же тебе не всякий дом! — Семеныч вдруг тоскливо возвысил голос.

— Поговори, поговори! — угрожающе ответил Валька.

Семеныч быстро, угодливо, но не без укоризны залопотал что–то снова. Стрельцов услышал немногое:

— …Хорошо, хорошо, но, Валетик! Мне — шестьдесят восемь, я видел знаешь сколько народу? Ты и на Невском столько не видел. Нельзя так, Валетик. Я верю, верю, верю, конечно!

Рыгин вышел из–за занавески злой. Сел, посмотрел на ходики.

— Сейчас все сделает, старая падла! — И тотчас же чрезмерно искренне и ясно улыбнулся, показав все свои золотые зубы: — Серьезно говоришь: три четверти фунта в день? Да разве ж можно прожить? Да еще сестра. Да еще мать.

— Мать свой паек получает. В школе.

— М–да… — скучно протянул Рыгин, без уверенности полез в карман. Вынул тряпку. В ней было что–то тускло–желтое, похожее на расплющенный металлический стакан.

— Да ты возьми, возьми! Подержи… Погляди, какой он, этот золотой демон, гений, что ли…

Сам смотрел на металл без особого выражения, почти равнодушно.

— Это, Ванька, золото! Можешь, если захочешь, и ты такое поиметь. Вроде железяка, верно? А вот сейчас старик принесет и посмотришь: вот за такой кусочек–откусил я ему — ты нажрешься, как тебе и не снилось.

И правда! То, что ел потом Ваня Стрельцов, не только все его ожидания превзошло (он ждал от силы полбуханки хлеба) — такого он и до революции–то вдоволь не едал.

Что за роскошное, грубое разнообразие было перед ним на столе!

Нежно подкопченная ветчина соседствовала с круто соленным салом. На квашеной капусте небрежно возлежали какие–то куски рыбы, янтарно светящиеся.

Желтовато–зеленый, словно бы заплесневелый сыр валялся в одной помятой железной миске с кусками жареной курятины.

Отваренная картошка дымилась сама по себе, а рядом с ней лежал кем–то надкушенный кусок шоколада (в этом Ивану почудился какой–то жест неудовольствия со стороны хозяина). Открытая банка консервов стояла уважительно–отдельно. Это были омары, запах которых Ивану не понравился.

И хлеб лежал! Хлеб, небрежно наструганный крупными движениями хорошо отточенного ножа, — много хлеба.

Он был голоден, Стрельцов. Он был хронически голоден все последнее время. И все последнее время ему снились голодные сны, только голодные… И конечно же он захмелел. Как никогда не пьющие: все слова запоминает, а глаза — мутные.

Валет же пьянел умело, с радостной готовностью. И разговор вдруг посыпался из него. Иван не сразу и понял, что хочет от него бывший одноклассник.

— Эт–то вроде ом–мары, не помню, не люблю, не вкусно. А вот капустец — это да! — Со смаком хряпал сочную капустную крошенину, набив ею полный рот. — Но ты мне, Ванька, сразу говори: хочешь или не хочешь? Да ты выпей! Или я другого человека найду, а тебя — вжжи–ик! — ну, я это шучу. Выпьем лучше!

Опять вынимал из кармана тряпку с золотом.

— …Ты мне скажи, Ваньк, скупой я или не скупой? Честно! Мне вот этой желтизны — килишко. Тебе, ладно уж, по старой дружбе, — пятую часть! Знаешь, сколько можно будет всего купить? Весь Васильевский остров месяц будешь кормить! Да ты пей–жри — Валет не жадный. А работы тебе — всего ничего, Стрельцов. Походить куда надо. Поглядеть что надо. На стреме постоять. Свистнуть, когда надо.

— Так я же, Валет, друг дорогой, свистеть не умею! Ты что, забыл? Еще смеялся надо мной, помнишь?

— Помню, — милостиво сказал Валет, хотя и не мог этого помнить.

— Да и вообще, Валь, не сумею я…

— Не хочешь — не надо! Все. Снимай сидор! Соберу я тебе милостыньку, и хряй отсюда! Сейчас хозяин придет. Если ты мне ни к чему, то ты и есть — ни к чему! Обойдусь без сопливых. Все.

«Милостыня» Ивана обожгла.

— Ишь ты! Как говоришь–то: «Хо–озяин»! — произнес он со злостью, уже пьяной. — Сейчас — в холуях, что ли? «Хо–озяин идет!»…

Глаза у Рыгина сузились:

— А кто он, мой хозяин, знаешь?

— Не знаю, плевать я на него…

— А «Ваньку с пятнышком» — тоже не знаешь, не слышал?!

— Да убей меня бог, не знаю!

Стрельцов пошел на попятный. Он почувствовал вдруг за словами Рыгина такую бездну свирепого лакейства, что понял: не вспомнит Валет, пыряя его ножом, за–ради чего приводил к Семенычу гимназического своего однокашника.

— Ага! Не знаешь… — удовлетворенно начал Валет про Ваньку–хозяина. — Ну, так вот… — Но вдруг глянул на ходики и заспешил: — Все! Ладно! Давай твой сидор! Мне здесь тоже не светит быть.

Запихивая в холщовый заплечник, который носили в те дни чуть ли не все петроградцы, оставшуюся еду, Валет говорил:

— Баба у меня тут, княжна. Че–е? Не веришь? Я те говорю: княжна… настоящая! Надо кормить?

— Любит небось тебя…

— А как, скажи, меня любить не будешь, если я ей — через день — и курятинки, и картошечки, и хлебушка, и омаров этих вонючих?.. — Засмеялся, еще раз глянул на часы и вскричал: — Все! Мотаем!

Его испуг перед неведомым «хозяином» передался и Ивану. Они быстро выскочили. Куда–то побежали — другим путем.

— Как–нибудь забегу, все! — Валет хлопнул Стрельцова по плечу. — Тебе идти сюда, а мне — туда! Все!

Стрельцов побежал, однако, не «сюда», а за ним, скрытно. Заметил дом, куда зашел Валет. А потом только отправился к Шмакову рассказывать о своих приключениях.

Первое, что сделал Шмаков, — это скомандовал отбой операции, которая уже планировалась, — операции по аресту тридцати гостей Боярского.

***

Когда закончили обсуждать, что нужно было бы предпринять, коли появились новые возможности, Стрельцов спросил:

— Ну а это?

— Что ж… — ответил Шмаков. — Считай, что это твой трофей. Не возражаешь?

— Возражаю! Прикажете мне одному все это жрать? — Почему «одному» и почему «жрать»? Кушай, Ваня. И семью накорми. Сестренка в кои веки наестся…

— А у вас, выходит, семей нет? — В эту минуту Иван больше, чем всегда, походил на мальчишку. — И конечно, они у вас одними только белыми булками питаются?

Он почувствовал, что расплачется, самым позорным образом разревется, если ему откажут. (Должно быть, только сейчас приходила разрядка тому напряжению нервов., которое он испытал там, на хазе Семеныча…) Шмаков поглядел внимательно:

— Ну, коли так… Дели! Поскольку продукт в качестве вещественных доказательств выступать не может, приказываю употребить по назначению! Доволен теперь?

— Доволен… — Стрельцов отвернулся и вдруг нервно хохотнул.

Разделили. Каждый завернул свою долю в холстину вместе со служебным пайком, который был тоже неплох в тот день: фунт хлеба, четыре большие, только слегка подмороженные, картошины и две селедочные головы.

— Почему, Шмаков, медлишь с арестом Боярского и его компании?

— Операция была назначена на завтра, но…

— Почему ты говоришь «была назначена»? Ты шутишь? В Питере действует контрреволюционная банда. Положение на фронтах сам знаешь какое. А у тебя на воле гуляют…

— Появилась возможность ввести в окружение «Ваньки с пятнышком» нашего человека. Предполагаю, что после этого появятся прямые улики против Боярского. Предполагаю, что мы сможем арестовать и Ваньку, которого до сих пор найти не можем.

— Ты уверен?

— Я прошу, неделю.

— Хорошо. Ты знаешь, чем рискуешь…

— Знаю, товарищ.

— Кого собираешься вводить в банду и как?

— Володю Туляка. Есть, понимаешь ли, у меня на примете один поручик бывший, Федоров. И биография у него складная, и одногодки они с Туляком, и расскажет он ему о себе, я думаю, со всей откровенностью. Потому что многим мне обязан. Впрочем, это долго рассказывать.

— Рассказывай.

Валька Рыгин шел в гостиницу «Европейская».

С детства мечтал он побывать там. Когда проходил, бывало, мимо — еще в дооктябрьские времена — и видел те зеркальные, празднично освещенные окна с белоснежными полуспущенными занавесками — полуспущенными этак невыразимо как шикарно; когда слышал музыку, случайно вырывающуюся из дверей, которые отворял швейцар генеральского вида перед очередной подъехавшей парочкой; когда глядел на тех шикарных баб, тонюсеньких, как струнка, длинношеих, как лебеди, плывущих в сопровождении каких–то стариков в тяжеленных шубах, — когда видел все это, пронзала его восхищенная — хоть плачь! — зависть, и он, дрожа от голову кружащего бешенства, начинал пришептывать сквозь стиснутые зубы, сквозь сладко закипающую, аж посвистывающую слюну:

— Су–уки! У–у, суки!!

Мечтал: «Тебя бы, длинношеюю, лебедь белую, да по морде, по морде! Да содрать, да разодрать в клочья кружева–фильдеперсы твои! Да выгнать среди ночи откуда–нибудь с Крестовского, да голую! да в осень, да под дождь! О, тогда поглядел бы, как плаваешь, лебедь паскудная, да как на коленочки становишься: «Валенька! Миленький! Пощади!» — такие–то вот мысли начинали припадочно колотиться в горячей головенке Рыгина, когда доводилось ему в былые времена проходить мимо «Европейской», и долго еще встрясывало его, словно бы больного, судорогой, и даже во сне снилось.

Когда утихомиривался, люто хотелось богатства.

…Отец помирать не собирался. В день выдавал по гривеннику.

Валет знал, где отец хранит деньги, прежде чем, нести в банк, — в позеленелом старом самоваре, которой стоял за печкой. Замусоленные трешки, рублевки, отец совал их туда, казалось, не считая.

И однажды сын тоже запустил туда руку. Взял три рубля.

Вечером следующего дня был избит, как не был бит никогда в жизни. Но и с расхлябанным в кровавые сопли лицом не признался, где спрятал украденное (трешка лежала за подкладкой отцовских же галош).

…Отец, утомившись воспитанием сына, попил чаю с сушками и снова пошел в лавку. А Валет, всхлипывая и поминутно обмирая от боли в каждой косточке зверски избитого тела, вновь покостылял к самовару. Взял еще пять рублей. «Пусть хоть убивает! — решил он. — Да и не додумается, старый дурак, что после такой взбучки я снова рискну залезть в самовар…»

Отец и в самом деле то ли решил, что обсчитался, то ли просто–напросто ошалел от этакой наглости своего наследника. Деньги стал хранить в новом, неведомом Валету месте.

Выдавать стал ежедневно — пятиалтынный.

…Принимая копейки эти, Валет про себя надменно усмехался. На отцовские семь рублей он купил у однокашника Стася Миклашевского старенький «смит–вессон» с одним патроном и замыслил теперь уже настоящий взрослый грабеж.

Был январь месяц, но Валет бродил в тот год по городу, ошалевший и взбудораженный, будто давным–давно уже пришла весна.

В гимназию ходить перестал. Мотался, как пьяный, из конца в конец Питера, сжимал потной ладонью ручку револьвера в кармане: «Погодите! Дайте только срок!» — жалкий, страшный мелкозубый звереныш, готовый вцепиться в любого–всякого…

Однажды в горячечном своем состоянии Валет оказался черт те где, почти на окраине. Потом хотел, а не мог вспомнить. Сам дьявол, наверное, завел его, не иначе, в путаницу этих заунывных улочек, застроенных кривобокими нищими домами. Ни деревца, он помнит, там не было. Только эти домишки, тощий дымок из труб, слежавшийся серый снег и — небо, как нестираная простыня, начинавшаяся от самой земли.

На одной из таких улочек он и увидел бакалейную лавчонку. Едва увидел, вспомнил, что с утра ничего не ел.

Две ступеньки вели вниз. Воняло керосином. Воняло селедкой.

В лавке никого не было. Но едва он спустился, за прилавком открылась дверца, и выглянул мужичонка в несвежем фартуке.

— Чего–с изволите, господин гимназист?

— Булку там какую–нибудь… — грубо сказал Валет. — Колбасы, что ли, вон той, полфунта.

Бросил на прилавок единственный свой пятиалтынный. Тот самый ненавистный, жалкий, оскорбляющий пятиалтынный, который дает ему отец на гимназические завтраки и «протчее».

Лавочник выдернул ящик из прилавка и пренебрежительным жестом смахнул туда монетку. Может быть, даже и ухмыльнулся при этом, тонко показывая, что уж кто–кто, а он–то знает природу этих денег.

У Валета вдруг тонко и зло зазвенело в ушах от бешенства. Дальше все делал словно бы и не он.

— Ну–ка… — он шагнул за прилавок, дергая из кармана револьвер. — Ну–ка, ты! Видишь? — и ткнул в сторону бакалейщика дулом.

Рукой, свободной от оружия, вытянул ящик и стал не глядя выгребать оттуда какие–то бумажки. Зазвенели, падая на каменный пол, монеты.

Лавочник стоял, обомлев.

— Э! Э! Э! — наконец завопил он, протестуя, и бросился на Валета.

Тот ударил его, как ударил бы кулаком, — дулом в зубы. Лавочник схватился за рот и отскочил.

А Валет все выгребал из ящика деньги, совал в карман, и голова его гудела все горячее и больнее. Он даже плохо видел перед собой от этого гуда.

— Это ж как это? — занедоумевал вдруг бакалейщик плачущим негромким голосом. Оторвал руку ото рта, увидел кровь и завизжал наконец в настоящий голос: — Митя! Митенька! Граблют!

Валет вылетел из–за прилавка. Распахнулась другая дверь, и оттуда выскочил заспанный толстомордый парень. Должно быть, сын.

— Чего? Где? — ошалело заспрашивал парень.

— Да он вот! — плаксиво сказал мужичок и показал кровь.

— Ты что ж это делаешь? — негромко удивился парень и страшно улыбнулся. В руке у него оказалась железная рейка безмена. Противовес был внизу, и парень держал безмен, как кувалду.

Бежать было некуда. Парень стоял ближе к выходу.

— Не подходи! — припадочно заверещал Валет и, весь вдруг затрясшись, почти теряя сознание, выставил перед собой руку с револьвером. — Не подходи! Убью–у–у!

Парень увидел оружие и, готовый было броситься, приостановился.

— Деньги забрал! — подзуживая, крикнул отец.

— Ах ты! — с ненавистью процедил парень, распаляя себя. — Ах ты, рвань подзаборная! — и сделал шаг.

Но тут же замер, словно окоченел. Лицо его омертвело в странной гримасе ужаса.

Он глядел на руку, держащую револьвер, и видел, что палец медленно нажимает спусковой крючок и что боек поднимается от этого движения, как живой, — неотвратимо и страшно.

— Не на–адо! — взвизгнул умоляюще отец, который смотрел не на руку, а на лицо Валета и вдруг понял, что это — лицо убийцы.

Курок щелкнул по капсюлю. Выстрела не произошло. Произошло между тем непонятное: парень рухнул на пол, как мертвый.

Валет бросился вон. Последнее, что он слышал, — это крик лавочника:

— Ми–и–тенька! — как по убитому крик.

Сколько бежал, куда бежал — ничего не запомнил.

Очнулся, когда шел по линии трамвая и рассовывал деньги по карманам. Его трясло.

Остановился, набрал снега в фуражку. Помогло. Снег таял и тек по лицу, как слезы.

Вокруг темнело. Шел час гаденьких зимних сумерек — час, когда умирал Валька Рыгин — гимназист и рождался налетчик, убийца Валет.

Путь его лежал мимо «Европейской». Зажимая в кармане влажной рукой комок денег, он привычно глянул на зеркальные окна, на шторы и ничегошеньки–то не почувствовал, кроме тоскливой усталости. Игрушки кончились. Но «Европейская» по–прежнему не подпускала его к себе.

Но вот все–таки — через два с лишним года — он идет в «Европейскую».

За эти годы он стал матерым бандитом, хладнокровным, осторожным и очень жестоким. Даже видавшие виды налетчики дивились порой, с каким садизмом расправляется он со своими жертвами. Там, где достаточно было простой пули, он устраивал то, что на их языке называлось «концерт».

Он порой бывал сентиментален, слезлив, слюняв, особенно во хмелю да под жалостливую песню. Но вовсе не жалость к оголодавшему однокашнику заставила Валета повести Ваньку к Семенычу, накормить его, напоить, дать жратвы для домашних.

С недавних пор Валет — в глубокой тайне от всех — подумывал о том, как бы ему отколоться от «Ваньки с пятнышком». С недавних пор он все чаще и задумчивее глядел на окружающих его людей как на возможных «шестерок» в его собственном деле.

Конечно, только спьяну да сдуру могло померещиться, что для такой роли сгодится Ванька Стрельцов, учительский сын. И все же не зря — ох, не зря! — кормил он его у Семеныча…

«Ваньку с пятнышком» он боялся и ненавидел. Боялся всем нутром, как дети боятся темноты, женщины — залетевших на огонь мотыльков, как человек боится и ненавидит змей. Когда хозяин невзначай останавливал на нем взгляд своих оледеневших гадючих глаз, у Валета что–то обрывалось в животе: «Все! Хана!»

Он и ненавидел–то его больше всего за этот свой страх перед ним, да еще, конечно, за те бесчисленные, крупные и мелкие унижения, которые обязательны, когда один — хозяин, а все остальные — в подчинении.

Шлепнуть бы его зажмуривши страх — это, конечно, пара пустяков. Но у блата такие секреты недолги.

Тут склеивать дело надо по–иному, тонко и тихо, решил Валет. Тихохонько, без шума–шороха, должен сыпануться «Ванька с пятнышком». Да не на старье сыпануться, а на свеженьком дельце, к которому Валет — весь блат свидетель! — ни боком, ни припеком.

…Вчера, когда шел от «княжны», случайно встретил опять Стрельцова. Тот стал плакаться — гнул, понятно, к тому, чтобы еще разок похарчиться у Семеныча. Лишний рот, говорит, появился. Двоюродник какой–то, из Москвы. Работает будто бы в Совнаркоме. Но только Ванька говорит, что все это брехня. Из офицеров он, и год назад еще был на Юге. Живет, правда, в гостинице «Европейская». Жадюга: все бедным прикидывается. Вчера, слава богу, паек принес и флягу самогона где–то достал. Напился и сболтнул, что ехал по секретным каким–то делишкам в Питер, а того человека, к кому ехал, припечатало чека, и вот: дозарезу нужны ему деловые. Устрой ты ему, Валька, знакомство с кем–нибудь, говорил Стрельцов, пусть отстанет от нас.

«Мне всегда фартит, — подумал горделиво Валет. — Я — первый, это точно, кому Ванька про того офицера рассказал. «А кому же еще? — говорит. — Уж если кто и деловой, так это ты, Валя, наверное. Да я, — говорит, — других ведь не знаю…» Это хорошо, что ты, Ваня, больше никого не знаешь. Да ведь только, хоть и не знаешь, я тебя все–таки чуть попозже, тихонечко этак, перышком… Чтобы не вякнул сдуру. Но это попозже, Ваня, попозже. Мне пока что тезку твоего определить надо. Очень надо. Пора».

Вот почему Валет идет сегодня в гостиницу «Европейская».

6. ВЛАДИМИР ТУЛЯК

Вместо прежнего швейцара–генерала Валета в вестибюле остановил красноармеец с ружьем.

— Вам к кому, товарищ?

Валет растерялся. Вот те и «Европейская»!

— К этому… Федоров фамилия. — И окончательно вспомнил: — Третий этаж, триста сороковая комната.

— Минуту, товарищ… — солдат поводил по списку пальцем. — О, к товарищу Федорову? — и отдал честь. — Пожалуйте, на третий этаж.

— И так знаю, что не на пятый, — обиженно буркнул Валет и пошел, с любопытством оглядываясь по сторонам.

…И колонны тут были розового мрамора, и лепные бабешки голые свисали с карнизов, разглядывая Взлета, и лестницы были шикарные… Но где же твой трепет, Валечка? Где обмирание в сердце? Где горделивое клокотание в груди?

Вот и сбылась, Валечка, твоя мечта, и вот ты — в «Европейской». И не сявкой идешь, а как король, но только вот настроение почему–то — почему бы? — хоть вой!

Ну, так и повой, Валет, повой…

«А Федоров–то ого–го… — подумал Валет. — Ишь как солдатик во фрунт становился!»

Постучал в триста сороковой и, не дожидаясь ответа, вошел.

Ожидал почему–то увидеть нечто толстомордое, лысоватое, бурчливым голосом говорящее, в окружении злата–бархата, канделябров разных, шманделябров, и непременно чтоб стеганый халат на, нем…

Человек сидел спиной к двери, утонув в кресле. На появление Валета отозвался спокойно, даже лениво:

— Кто там?

Несуетливо выглянул из–за спинки.

— Да я это… — внезапно растерявшись, сказал Валет. И вдруг заметил неприметно глядящее из–под ручки кресла дуло револьвера. — Валька я… Рыгин.

— И что тебе, Валька Рыгин, от меня надобно? — спросил человек, опять отворачиваясь и глубоко уходя в кресло.

Рыгина это задело. «Стукнуть бы тебя сейчас, аккурат сквозь кресло. Только вот зачем?..»

— Звали, — сказал Валет.

— Я не звал, — донеслось из кресла. — Ты сам пришел.

— Сам пришел, — согласился Валет.

— Коли пришел, садись. Вот сюда садись.

Из–за спинки высунулась рука и показала на кресло, стоящее слева. «Не фрайер… — уважительно отметил Валет. — Ему так сподручней стрелять, ежели что…»

Лет двадцать пять. Френчик, сапожки, усики. Не скрывает свое офицерство. Спокоен. И не с виду спокоен, а в натуре.

— Ну и зачем ты пришел ко мне, Валька Рыгин?

— А ни за чем! — вдруг самой широкой из самых своих наглых улыбок ухмыльнулся Валет. — Просто так. Посидеть. Поглядеть, что это за человек такой, из–за которого мне честь отдают.

Тот вяло усмехнулся:

— Честь отдают? Это слишком. Я считаю, что вообще давно настала пора бороться с этими рецидивами царской армии. А ты как думаешь?

— Ага, — согласился Валет, который думал об этом не больше, чем о происхождении Вселенной.

— Ну, если ты со мной согласен, давай познакомимся. Ты — Валька Рыгин. Я — Николай Петрович. Федоров.

Руки не подал, но привстал и полупоклонился.

— За сим… по старорежимному, тем не менее разумному обряду нам не грех, я думаю, и выпить? Поскольку мы с тобой, оказывается, союзники по одному из кардинальнейших вопросов текущего момента.

— Это по какому? — не понял Рыгин.

— Как «по какому»? По вопросу об отдании чести, разумеется. — И Федоров опять вяло, будто бы насильственно усмехнулся.

Поднялся, прошел в угол. (Поднялся так сильно, легко, что Валет еще раз уважительно подумал: «Ого! С тобой, видать, можно делать дела…»)

В углу стоял чемодан — прекрасной, очень дорогой кожи. Таких Валет не видывал со времен революции. Федоров покопался в нем и вернулся с бутылкой и кульками. Бутылка была тоже диковинная. Иностранная. Коньяк, что ли.

— Закусить, пардон, почти нечем. Все, что взял из Москвы, уже съел, поскольку продвопрос в Питере для меня стоит острее, чем хотелось бы.

На стол, однако, выложил кусок курицы, полкаравая хлеба, пяток вареных яиц. Выпили, не чокаясь.

Федоров почти не ел. Курил. Безмятежно, спокойно и просто глядел в сторону, куда плыл табачный дым.

— Может быть, еще? — спросил он через некоторое время.

— Хе, — ухмыльнулся Валет.

Странное дело, ему нравился этот парень. Такое с Валетом случалось редко.

В этом парне была простота. И в нем — Валет это сразу почувствовал — был стержень.

— Спросить чего хочу… — начал Валет, избегая необходимости обращаться к Федорову на «вы» или на «ты». — Этот френчик… сапожки офицерские… чемодан… на хрена это? Ведь всякий…

— Ни в коем случае! — оборвал Федоров. — Я облечен властью. Мое, так сказать, «позорное прошлое» не стало препятствием для работы в Совнаркоме, так что… Да ты ешь, ешь! Голодают, как я посмотрел, петроградцы.

— А в Москве по–другому?

— Ну, уж это как кто устроится.

— Ну и в Питере: кто как устроится. Я, например…

— Не надо, Рыгин! Меня это не интересует.

— А что интересует?