Глава 29

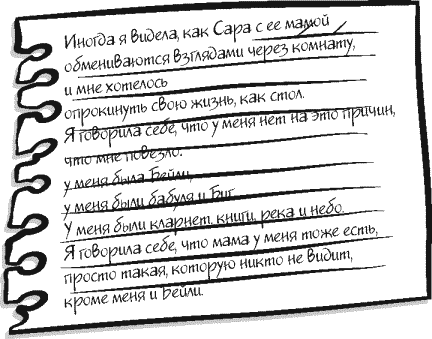

(Найдено под скамейкой, у ресторанчика Марии, написанным поверх объявлений о найме в кловерской газете)

Сара уехала в университет: сегодня проходит тот самый симпозиум. И теперь мне некого винить, кроме себя, ни за «Привет, Рейчел», ни за провалившуюся операцию по соблазнению. Я оставляю ей сообщение, в котором говорю, что устрашена, как и подобает хорошей святой, и все из-за eejouissance. Что теперь мне только и остается, что молить о чуде.

В доме тихо. Бабуля, наверное, ушла. И очень жаль: впервые за очень-очень долгое время мне бы больше всего на свете хотелось посидеть с ней на кухне за чаем.

Я иду в Убежище, чтобы погоревать о Джо, но там мой взгляд натыкается на коробки, которые я упаковала накануне. Их вид мне совершенно невыносим, и поэтому, сняв с себя свой нелепый наряд, я отношу коробки на чердак.

Я уже много лет не бывала там. Терпеть не могу его могильную атмосферу, горелый запах спертой жары, духоту. А еще чердак всегда казался мне печальным местом, где хранится все покинутое и забытое. Я оглядываю безжизненный хлам, и мне ужасно тоскливо от мысли, что вещи Бейли теперь тоже окажутся тут. Я оттягивала этот момент уже несколько месяцев. Делаю глубокий вдох. На чердаке только одно окно, и именно к нему я решаю отнести коробки. Подход к окну завален другими коробками и горами всякого старья, но мне хочется, чтобы вещи сестры оказались там, куда по крайней мере будет проникать солнце.

Я прокладываю себе путь сквозь груды сломанной мебели, коробок и старых холстов. И сразу передвигаю несколько ящиков так, чтобы можно было открыть окно и услышать шум реки. Дневной воздух приносит с собой отголоски аромата розы и жасмина. Я распахиваю окно шире и забираюсь на старый стол, чтобы можно было высунуться наружу. Небо все еще такое же роскошное, и я надеюсь, что Джо сейчас тоже на него смотрит. В какую бы область своей души я ни заглянула, я везде нахожу свою любовь к нему, любовь ко всему, что он есть, к его нежности и его злости в равной степени. В нем столько жизни, что с ним рядом я чувствую, что могла бы откусить кусок от целой планеты. Если бы только слова не покинули меня сегодня днем, если бы я только крикнула ему вслед: Я понимаю!. Я понимаю, что, проживи ты хоть вечность, никто не будет тебя любить так же сильно, как люблю я. У меня есть сердце, и поэтому я могу отдать его тебе, тебе одному!. Я чувствую именно это, но, к несчастью, люди разговаривают так только в викторианских романах.

Я перемещаю свою голову с неба обратно на пыльный чердак. Жду, когда мои глаза привыкнут к полутьме, и еще раз убеждаюсь, что нашла для вещей Бейли единственное подходящее место. И начинаю переносить весь мусор от окна на полки у задней стены. Совершив несколько переходов туда и обратно, я наконец беру последнюю ношу: это коробка из-под обуви. Крышка с нее случайно слетает. Внутри я вижу кучу писем, адресованных дяде Бигу. Возможно, любовные послания. Я краешком глаза вижу открытку от некоей Эди и решаю не любопытствовать: карма у меня и так хуже некуда. Я накрываю коробку крышкой и ставлю ее на одну из нижних полок, где еще оставалось место. И как раз за ней замечаю старый ящик для писем из блестящего отполированного дерева. Интересно, что эта старинная вещица здесь делает? Почему бабушка не спустила ее вниз, как остальные свои сокровища? Я достаю ящик; древесина оказывается красным деревом. На крышке кольцо с гравировкой: бегущие лошади. Почему он не покрыт пылью, как остальные предметы на чердаке? Я поднимаю крышку. Внутри полно записок на мятно-зеленой бумаге, которой обычно пользуется бабуля. Их ужасно много, и писем тоже. Я уже собираюсь поставить ящик обратно, но на одном из конвертов вижу имя, выведенное аккуратным бабушкиным почерком: Пейдж. Я перебираю другие конверты. На всех них значится имя Пейдж, а рядом проставлен год. Бабуля пишет маме письма? Каждый год? Все конверты запечатаны. Я знаю, что мне надо поставить ящик на место, что это очень личные письма, но просто не могу. К черту карму! Я беру в руки одну из записок и читаю.

Дорогая моя.

Зацветает сирень, и я просто не могу не написать тебе. Я знаю, что говорю тебе это каждый год, но с тех пор, как ты уехала, она цветет иначе. Цветков так мало! Может, потому, что никто уже не любит их так, как ты. Куда уж нам! Каждую весну я гадаю, а не найду ли однажды девочек спящими в саду, как каждое утро находила тебя. Ты знала, что мне это так нравилось: выходить наружу и видеть, как ты спишь, окруженная моей сиренью, моими розами? Я так и не решилась нарисовать эту сцену. И никогда не решусь. Не хочу испортить.

Мама.

Ого… Моя мама очень, очень любит сирень. Да, я знаю, все любят, но моя мама так ее обожает, что спала в бабулином саду ночь за ночью, потому что не могла вынести мысли, что она находится дома, пока цветы буйствуют снаружи. Интересно, брала ли она с собой одеяло? Спальник? Хоть что-нибудь? Сбегала ли она в сад, когда остальные уже спали?

Сколько ей было лет? Как мне сейчас? Нравилось ли ей смотреть на небо так, как это нравится мне? Мне хочется знать больше. У меня трясутся руки и кружится голова, словно я впервые в жизни вижу маму. Я сажусь на какую-то коробку и пытаюсь успокоиться. Не могу. Достаю еще одну записку.

Помнишь, как ты сделала соус песто с грецкими орехами вместо кедровых? А я тут попробовала с пеканами, и знаешь что? Получилось даже лучше. Вот рецепт:

2 чашки свежих листьев базилика

⅔ чашки оливкового масла

½ чашки обжаренных пеканов

⅓ чашки свеженатертого пармезана

2 больших зубчика чеснока, раздавленных в чеснокодавке

½ чайной ложки соли

Мама готовит песто с грецкими орехами! Это еще лучше, чем сон среди сирени. Так по-человечески, так обыденно. Думаю сделать на ужин пасту с песто. Моя мама гремит кастрюлями на кухне. Кладет в комбайн базилик, грецкие орехи и оливковое масло, нажимает «вкл.». Кипятит воду для пасты! Надо рассказать это Бейлз. Мне хочется крикнуть ей в окно: наша мама кипятит воду для пасты! Я так и сделаю. Расскажу Бейли. Я иду к окну, взбираюсь снова на стол, высовываю голову наружу и ору в небеса, рассказываю сестре все, что сейчас узнала. У меня слегка кружится голова, и да, я упала со своего дерева. Я возвращаюсь обратно на чердак и надеюсь, что никто не слышал, как какая-то девчонка во весь голос вопит про пасту и сирень. Я делаю глубокий вдох. Открываю еще одну записку.

Пейдж!

Я уже много лет пользуюсь твоими духами. Теми, что, как ты говорила, пахнут солнечным светом. Я только что узнала, что их перестали выпускать. Теперь я чувствую, будто совсем тебя потеряла. Это невыносимо.

Мама

Ох!

Но почему бабуля не рассказывала нам, что у мамы были духи с запахом солнечного света? Что она весной спала в саду? Что делала песто с грецкими орехами? Почему она прятала от нас настоящую маму? Но как только я задаю себе эти вопросы, то понимаю, что уже заранее знаю ответ. Потому что по моим венам теперь течет не кровь, а тоска по маме, которая любит сирень. Тоска, которой я никогда не ощущала, думая о Пейдж Уокер, странствующей по миру. С той Пейдж Уокер я никогда не чувствовала себя дочкой, а вот с мамой, которая кипятит воду, чувствую. Но ведь чтобы почувствовать себя дочерью, надо, чтобы кто-то назвал себя мамой… Надо ощутить, что тебя любят…

Теперь меня заполняет что-то, что гораздо хуже тоски. Потому что какая мать, которая кипятит воду для пасты, оставит двух маленьких девочек?

Как она могла?

Я закрываю крышку, ставлю ящик обратно на полку, быстро складываю коробки Бейли к окну и спускаюсь по лестнице в пустой дом.