Книга: Гёдель, Эшер, Бах

Назад: Англо-франко-германо-русская сюита

Дальше: Ария с разнообразными вариациями

ГЛАВА XII: Разум и мысль

Может ли существовать изоморфизм между мозгами?

Теперь, когда мы выдвинули предположение о существовании в мозгу активных подсистем высшего уровня (символов), мы можем вернуться к вопросу о возможном изоморфизме, полном или частичном, между двумя мозгами. Вместо изоморфизма на нейронном уровне (которого наверняка не существует), или на макроскопическом уровне составляющих мозг органов (который наверняка существует, но не говорит нам многого), мы попытаемся найти изоморфизм между мозгами на уровне символов, причем такой изоморфизм, который не только соотносит символы в одном мозгу с символами в другом мозгу, но также сопоставляет схемы активации этих символов. Это значит, что соответствующие символы в этих мозгах соотносятся соответствующим образом. Это было бы настоящим функциональным изоморфизмом — о нем мы уже говорили, пытаясь определить, что общего между различными бабочками.

С самого начала ясно, что стопроцентного изоморфизма между любой парой человеческих существ не существует, так как это означало бы, что мысли одного из них полностью совпадают с мыслями другого. Чтобы это было так, их память также должна быть идентичной — то есть они должны вести абсолютно одинаковую жизнь. Даже однояйцевые близнецы весьма далеки от такой идеальной ситуации.

А как насчет одного-единственного индивида? Когда вы перечитываете то, что сами написали несколько лет назад, то зачастую думаете: «Какой ужас!» — и улыбаетесь, удивляясь тому, какими когда-то были. Хуже того, иногда вы реагируете таким образом на то, что сказали или написали пять минут тому назад. Когда это происходит, это значит, что вы не совсем понимаете того человека, каким были несколько мгновений назад. Изоморфизм вашего мозга сейчас и вашего мозга тогда несовершенен. Как же тогда быть с изоморфизмом вашего мозга с мозгами других людей или других биологических видов?

Другую сторону медали представляет общение, которое иногда возникает между самыми несхожими собеседниками. Подумайте о барьерах, которые вы преодолеваете, читая строки стихов, написанные в тюремной камере Франсуа Вийоном, французским поэтом начала пятнадцатого века. Их создал другой человек, в другую эпоху, заключенный, говорящий на другом языке… Как можно ожидать, что его слова, переведенные на русский, вызовут у вас нужные ассоциации? И все же чувства Франсуа Вийона прорываются к вам сквозь все эти барьеры.

Таким образом, с одной стороны, мы можем оставить всякую надежду найти абсолютный изоморфизм между людьми; однако с другой стороны ясно, что некоторые люди мыслят более похоже, чем другие. Кажется естественным заключить, что между мозгами людей, которые мыслят схожим образом, существует некий частичный изоморфизм на уровне программ — в частности, изоморфизм между (1) репертуаром символов и (2) способами их активации.

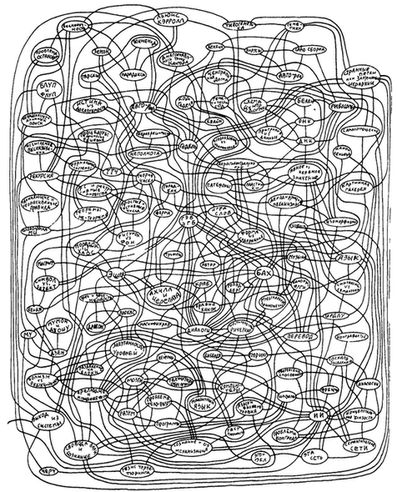

Рис. 70. Крохотный фрагмент семантической сети автора.

Сравнение различных сетей семантических связей

Что же такое частичный изоморфизм? Это очень трудный вопрос, в частности, потому, что никто еще не сумел адекватно описать сети взаимосвязанных символов и схемы их активации. Иногда делаются попытки дать схематическое изображение небольшой части этой сети, где каждый символ представлен в виде узла, с входящими и исходящими ребрами. Эти линии иллюстрируют возможность взаимного возбуждения. Подобные схемы — это попытка отобразить интуитивно возникающую у нас идею «близости понятий». Однако существуют различные типы близости, которые выходят на первый план в зависимости от различных контекстов. Крохотный фрагмент моей собственной «семантической сети» показан на рис. 70. Проблема заключается в том, что практически невозможно представить сложную взаимную зависимость множества символов всего лишь при помощи нескольких линий, соединяющих узлы.

Другая проблема с подобными диаграммами заключается в том, что неверно думать, что символ может быть лишь в одном из двух состояний — активном или пассивном. То, что верно на уровне нейронов, не распространяется на их группы — символы. Символы гораздо сложнее нейронов — что естественно, поскольку каждый символ состоит из множества отдельных нейронов. Сообщения, которыми обмениваются символы, — это не простая информация типа «Я активирован»; такая связь принадлежала бы, скорее, уровню нейронов. Каждый символ может быть активирован множеством различных способов, и именно способ активации определяет то, какие символы он попытается в свою очередь активировать. Неясно, однако, каким образом эти сложные взаимосвязи могут быть представлены на схеме и возможно ли это вообще.

Но давайте представим на минутку, что эта проблема решена. Предположим, что мы согласны, что существуют некие рисунки узлов, соединенных между собой таким образом, что получившаяся картина верно отображает схему активации символов (пусть эти соединительные линии будут разноцветными, чтобы отразить различные типы активации). Когда можно считать, что два изображения изоморфны между собой? Поскольку мы имеем здесь дело с наглядным изображением сети символов, давайте обратимся к аналогичной зрительной проблеме Каким образом вы можете определить, сплетены ли две различные паутины пауками одного и того же вида? Будете ли вы пытаться найти точное соответствие между отдельными вершинами, сравнивая одну паутину с другой вершина за вершиной, нить за нитью, даже угол за углом? Это было бы пустой тратой времени. Две паутины никогда не совпадают точно, и все же существует некий «стиль», «форма», которая безошибочно указывает на работу пауков одного и того же вида. В любой сетеобразной структуре, скажем, такой, как паутина, можно различить глобальные и местные черты. Чтобы заметить местные черты, надо рассматривать паутину вблизи: такой близорукий наблюдатель может увидеть только одну вершину одновременно. Наоборот, чтобы увидеть глобальные черты, надо охватить взглядом сразу всю паутину. Таким образом, общая форма паутины — это глобальная черта, а количество паутинок, исходящих из каждой вершины — местная черта. Предположим, что мы решили считать две паутины «изоморфными», если они сплетены пауками одного вида. Какие черты — глобальные или местные — послужат для нас более надежным критерием определения изоморфности двух паутин? Вместо того, чтобы пытаться ответить на вопрос о паутинах, давайте вернемся к вопросу о близости (или, если хотите, «изоморфизости») двух сетей символов.

Переводы «Jabberwocky»

Представьте себе людей, чьими родными языками являются, соответственно, английский, французский, немецкий и русский — все они прекрасно владеют своими языками и любят игру слов Как вы думаете, схожи ли сети символов у них в мозгах на глобальном, или на местном уровнях? Имеет ли вообще смысл задаваться подобным вопросом? Однако вопрос становится конкретным, когда вы рассматриваете разные переводы знаменитого стихотворения «Jabberwocky» Льюиса Кэрролла.

Я выбрал этот пример потому, что он, возможно, лучше, чем обыкновенные тексты, иллюстрирует проблему нахождения «того же самого узла» в двух различных системах, которые в определенном смысле крайне неизоморфны. В обыкновенном языке задача переводчика гораздо проще, поскольку для каждого слова или фразы на языке оригинала обычно можно найти их соответствие на новом языке. С другой стороны, в поэме подобного типа многие «слова» не имеют собственного значения, они лишь активируют близлежащие символы. Однако то, что близко в одном языке, может лежать весьма далеко в другом.

Так, в голове англоговорящих читателей придуманное слово «slithy», скорее всего, активирует символы «slimy» (слизистый, скользкий), «slither» (скользить), «slippery» (увертливый, скользкий), «lithe» (гибкий) и «sly» (хитрый, ловкий).

Рождает ли «lubricilleux» подобные ассоциации в мозгу француза? И что вообще означает в данном случае «подобные ассоциации»? Активация символов, соответствующих переводам всех этих слов? А если во французском не окажется такого термина, реального или даже выдуманного? Или же найденное слово будет ученого, латинизированного вида («lubricilleux»), в отличие от разговорного английского «slithy»?

Интересная черта французского перевода — это употребление в нем настоящего времени. Чтобы сохранить прошедшее время, пришлось бы вставить во французский текст довольно неуклюжие конструкции, кроме того, настоящее время звучит гораздо более живо. Переводчик интуитивно почувствовал, что это будет более соответствовать духу оригинала. Кто мог бы с уверенностью сказать, что было бы лучше сохранить прошедшее время оригинала?

В немецком варианте мы находим забавную фразу «er an-zu-denken-fing», которая не соответствует ничему в английском оригинале. Это игривая перестановка слов, что-то вроде английского «he out-to-ponder set» или русского «и думался-он-за», если я могу позволить себе обратный перевод. Скорее всего, на этот потешный перевертыш переводчика вдохновила забавная инверсия в предыдущей строке оригинала «So rested he by the Tumtum tree» В одно и то же время этот перевод и соответствует оригиналу, и далек от негою

Кстати, почему «Tumtum tree» оказалось заменено во французском переводе на «arbre Тé-Тé»? Предоставляю читателю догадаться самому.

Слово «manxome» в оригинале, которому звук «x» сообщает множество богатых нюансов значения, неубедительно переведено по-немецки как «manchsam», что можно перевести обратно на английский словом «maniful». Французскому «manscant» также недостает разнообразных обертонов Кэрроллова «manxome».

Русский вариант отходит от оригинала дальше, чем все остальные. Хотя в нем сохраняется как размер, так и приблизительное количество забавных неологизмов, эти неологизмы фонетически совершенно не похожи на английские. Эти слова-нелепики, пожалуй, вызывают у читателя «Бармаглота» более определенные образы, чем их английские аналоги — у читателя «Jabberwocky», поскольку каждое из этих слов может активировать лишь небольшое количество символов. Так, вместо пяти символов, «соответствующих» слову «lithy», «хливкий» напоминает нам прежде всего о слове «хлипкий» — и только с некоторой натяжкой можно было бы упомянуть еще о «ловком», «склизком» и «липком». «Шорьки» — что-то вроде сказочных хорьков. Большинство неологизмов представляют собой прозрачную комбинацию из двух слов: хрюкотали = хрюкали и клекотали (или, может быть, «хохотали»), свирлеп = свиреп и нелеп, граахнул = грохнул и ахнул. Главное соответствие оригиналу заключается, пожалуй, в общем ощущении «Зазеркалья» — слегка измененной действительности, ставшей от этого волшебной.

Сталкиваясь с подобным примером, мы понимаем, что точный перевод оригинала здесь абсолютно невозможен. Однако даже в таком патологически трудном случае можно достичь приблизительного соответствия. Как это возможно, если между мозгами разноязыких читателей нет изоморфизма? На самом деле, между мозгами людей, читающих все четыре стихотворения, все же существует некий приблизительный изоморфизм, частично на глобальном и частично на местном уровнях.

ФР

Некоторое понятие о подобном почти-изоморфизме может дать забавная географическая фантазия. (Этот пример слегка похож на географическую аналогию, приведенную М. Мински в его статье о «рамках», опубликованной в книге П. Г. Винстона «Психология компьютерного зрения» (P.H. Winston, «The Psychology of Computer Vision»).) Представьте себе, что вам дали странную карту Российской Федерации, на которой отмечены все черты рельефа — горы, реки, озера и так далее — но нет ни одного названия. Реки показаны как голубые линии, горы — как цветные пятна и так далее. Вы должны превратить эту немую карту в дорожный атлас для путешествия, которое вам предстоит совершить. Вам надо отметить на карте границы и названия всех областей, все районы, города, деревни, шоссе, аэропорты, достопримечательные места и так далее. Получившаяся карта должна быть так же детальна, как хороший дорожный атлас. При этом вы не можете пользоваться никакими материалами и должны делать все по памяти.

Вам говорят, что в ваших интересах сделать карту как можно более точной — а почему, вы поймете позже. Разумеется, вы начнете с того, что знаете лучше всего — области и большие города. Когда вы исчерпаете все свои знания, вам придется призвать на помощь воображение, чтобы хотя бы приблизительно показать особенности данной области. Вместо действительных данных, вы начнете заполнять карту воображаемыми городками, дорогами и парками… Этот кропотливый труд длится несколько месяцев; чтобы облегчить работу, вы призываете на помощь картографа, который красиво оформляет новую карту. Результатом этих титанических усилий будет ваша личная карта Фантастической России — «ФР».

Ваша ФР будет очень похожа на РФ в том месте, где вы родились и выросли Кроме того, в тех районах ФР, о которые вы что-то знаете из собственных путешествий или просто из интереса, будут иногда места, почти точно совпадающие с РФ. Например, несколько городов Поволжья и вся Московская область могут быть верно представлены на вашей карте.

Удивительный поворот событий

Когда ваша ФР закончена, вас ожидает сюрприз. Словно по мановению волшебной палочки, страна на карте оживает, и вы переноситесь туда. Члены комитета по вашей встрече, дружески улыбаясь, дарят вам автомобиль, и объясняют: «В награду за ваши усилия, можете насладиться полностью оплаченным путешествием по фантастической матушке России. Можете ехать куда хотите, делать все, что вам заблагорассудится, и потратить на это столько времени, сколько вашей душеньке угодно — это подарок от Географического Общества ФР. И чтобы помочь вам ориентироваться в дороге, вот вам дорожный атлас.» Тут, к вашему удивлению, вам вручают не ту карту, которую вы составили, а… обыкновенный атлас РФ.

В пути вас ожидает множество забавных происшествий. Атлас ведет вас по стране, которая совпадает с ним только частично. Если вы будете держаться основных магистралей, возможно, вам удастся пересечь страну без особых проблем. Но как только вы заедете куда-нибудь в район Сыктывкара или Великого Устюга, вас наверняка будут ожидать приключения. Местные жители будут только пожимать плечами, не узнавая ни городов, ни дорог, о которых вы спрашиваете. Они будут знать только самые крупные города, но дороги туда, скорее всего, не совпадут с дорогами на вашей карте. Может оказаться, что города, которые местные жители считают огромными, будут вообще отсутствовать на вашей карте, или же их население будет отличаться там на целый порядок.

Центральность и универсальность

Почему ФР и РФ, различающиеся в таком количестве деталей, все же похожи между собой? Это происходит потому, что их основные города и магистрали могут быть отображены друг на друга. Разница между картами касается меньших городов, второстепенных дорог и так далее. Заметьте, что это не может быть названо ни местным, ни глобальным изоморфизмом. Некоторые районы совпадают до мельчайших деталей: например, в обеих Москвах на Красной площади стоит собор Василия Блаженного и Мавзолей; однако, вы можете не найти ни одного совпадающего города в Архангельских областях. Таким образом, дихотомия местного-глобального здесь не играет роли. Вместо этого, важна центральность городов в смысле населения, экономики, транспорта, сообщений и т. д. Чем важнее город, тем скорее вы найдете его как на карте РФ, так и на карте ФР.

В этой географической аналогии весьма важен один аспект: на обеих картах обязательно будут определенные абсолютные ориентиры, такие, например, как Москва, Санкт-Петербург, Черное море и т. д. Исходя из этого, вы сможете ориентироваться. Иными словами, начав сравнивать мою ФР с вашей, я смогу использовать известные нам обоим большие города, чтобы установить местонахождение меньших городов в моей ФР. Если я захочу проехать, предположим, из Тольятти в Актюбинск, и вы не знаете, где находятся эти города, я смогу сослаться на то, что у нас на картах совпадает, и, таким образом, помочь вам сориентироваться. Путешествие из Новгородской области в Самару может проходить по разным дорогам, но оно возможно в обеих странах. И если вы задумали съездить из Колтыша в Пряшву, я могу вообразить аналогичный маршрут на карте моей ФР, несмотря на то, что на ней нет городов с таких названием. Для этого вам придется ориентировать меня, описывая ваше местоположение по отношению к ближайшим большим городам, совпадающим на обеих картах. Мои дороги будут отличны от ваших, но даже с разными картами мы сможем добраться от одного места в стране до другого. Это происходит, благодаря внешним, заранее установленным геологическим фактам — горным цепям, рекам и т. д., которые были даны нам в начале работы над картами. Без них у нас не было бы никаких общих ориентиров. Например, если бы вам дали карту Украины, а мне — Казахстана, то, даже заполнив их со всеми подробностями, мы не смогли бы найти «одно и то же место» в наших воображаемых странах. Необходимо, чтобы исходные данные были одними и теми же — иначе совпадения будут невозможны.

Теперь, когда мы подробно рассмотрели нашу географическую аналогию, давайте вернемся к вопросу об изоморфизме между мозгами. Вы можете спросить, почему я придаю этому такое значение. Почему так важно, являются ли два мозга изоморфными, или почти изоморфными, или не изоморфными вообще? Ответ в том, что мы интуитивно чувствуем, что, хотя другие люди сильно отличаются от нас, они все же «такие же» как мы на неком глубоком и важном уровне. Было бы очень заманчиво найти эту неизменную квинтэссенцию человеческого интеллекта и затем описать все возможные «украшения», которые делают каждого из нас единственным и неподражаемым воплощением этого загадочного качества под названием «разум».

В нашей географической фантазии большие и маленькие города были аналогиями символов, а дороги — аналогиями возможных способов их взаимной активации. Тот факт, что все ФР имеют нечто общее (Волга, Уральские горы, Онежское озеро, многие большие города и магистрали и т. д.) аналогичен тому, что всем нам приходится по не зависящим от нас обстоятельствам создавать определенные символы-классы и дороги-связи между ними одинаковым образом. Эти центральные символы подобны большим городам, на которые каждый может сослаться без двусмысленности (Кстати, тот факт, что города — локализованные единицы, вовсе не означает, что символы в мозгу на самом деле являются маленькими, точкообразными единицами. Они просто символически представлены так в сети.)

В действительности, большая часть любой человеческой сети символов универсальна. Мы принимаем это сходство как должное, настолько к нему привыкнув, что нам уже трудно заметить, сколько у нас общего с другими людьми. Приходится сделать сознательное усилие, чтобы увидеть, как много — или мало — у нас общего с другими объектами, такими, как камни, машины, рестораны, муравьи и так далее, чтобы оценить то огромное сходство, которое существует между любыми выбранными наугад людьми. Мы не замечаем в другом человеке тех стандартных общих качеств, которые принимаем за должное, признавая его «человечность»; игнорируя это основное сходство, мы обычно находим важные различия, а иногда — неожиданное дополнительное сходство.

Иногда вы обнаруживаете, что у другого человека не хватает того, что вы считали стандартным минимумом — словно на его карте нет Санкт-Петербурга, хотя такое трудно себе представить. Например, кто-то может не знать, что такое слон, или кто сейчас президент России, или что Земля круглая. Сеть символов такого человека настолько отлична от вашей, что сколько-нибудь значительное общение между вами будет очень трудным. С другой стороны, тот же самый человек может разделять с вами какое-либо специальное знание — как, например, умение играть в преферанс. В таком случае, вы сможете прекрасно общаться в ограниченной области. Это было бы похоже на встречу двух земляков, скажем, из Кинельского района, их ФР в данном районе совпадают до мельчайших деталей, и они могут легко описать, как там добраться от одного села до другого.

Насколько мысли зависят от языка и культуры?

Сравнивая нашу сеть символов с сетью француза или немца, мы надеемся найти у них некий похожий стандартный набор символов, несмотря на разницу в языках. Мы не думаем обнаружить сходства в высоко специализированных районах сети, но ведь такого сходства мы не ищем и у случайно выбранного носителя нашего родного языка! Пути активации символов у человека, говорящего на другом языке, будут чем-то отличны от наших, но при этом основные символы-классы и основные «дороги» между ними будут универсальны, таким образом, используя их как ориентиры, можно описать множество более мелких дорог.

А что, если каждый из этих трех людей говорит также и на двух других языках, причем без заметного акцента? В чем разница между действительным владением языком и способностью объясняться на нем? Прежде всего, русский человек использует большинство русских слов в согласии с их средней частотностью в языке. С другой стороны, человек, для которого русский язык не родной, запоминает из словарей, уроков или романов многие слова, которые когда-то могли использоваться очень часто, но сейчас уже устарели — например, «весьма» вместо «очень», «иной» вместо «другой» и тому подобное. Хотя мы понимаем такую речь без труда, в ней, тем не менее, присутствует оттенок «иностранности», объясняющийся необычным выбором слов.

Предположим теперь, что иностранец научится употреблять соответствующие слова примерно с той же частотой, что и мы. Будет ли его речь тогда звучать, как речь русского человека? Скорее всего, нет. Над уровнем слов существует уровень ассоциаций, связанный с культурой как целое — историей страны, ее географией, религией, детскими сказками, литературой, технологией и так далее. Например, чтобы по-настоящему бегло говорить на современном иврите, надо хорошо знать Библию на языке оригинала, поскольку в современном языке есть множество библейских фраз и аналогий. Подобная система ассоциаций глубоко заложена в каждом языке. Однако возможны бесконечные варианты беглости — иначе лучше всего на родном языке говорили бы люди, чьи мысли самые стереотипные!

Хотя мы должны признать, что на мышление в большой степени влияет культура, мы не должны переоценивать роль языка в формировании мыслей. Например, то, что мы можем назвать двумя «столами», для англичанина может быть объектами двух разных классов «table» и «desk» (стол и письменный стол). Люди, чей родной язык английский, острее, чем мы, воспринимают эту разницу, с другой стороны, люди, выросшие в деревне, острее воспринимают разницу между мерином и жеребцом, в то время как горожанин может назвать их одним словом — «конь». Разница в восприятии возникает из-за разницы не столько в языке, сколько в культуре (или субкультуре).

С полным основанием можно ожидать, что отношения между центральными символами людей, говорящих на разных языках, очень похожи, так как все они живут в одном и том же мире. Если при этом рассмотреть связи между символами более детально, то обнаружится, что на этом уровне сходства меньше, — словно вы сравниваете Рязанскую область на картах ФР, сделанных людьми, никогда под Рязанью не бывавшими. Однако, пока существует согласие по поводу основных городов и дорог, эти различия не столь важны, поскольку у всех карт есть общие ориентиры.

Поездки и маршруты по разным ФР

Не говоря об этом прямо, в аналогии с ФР я использовал понятие «мысли»: мысль соответствовала поездке, а города обозначали активированные символы. Хотя эта аналогия не совершенна, она довольно хорошо передает суть дела. Одна из проблем с подобной аналогией — это то, что когда одна и та же мысль приходит человеку в голову много раз, она может превратиться в единое понятие-блок. Это соответствовало бы престранному событию в ФР: часто предпринимаемая поездка превращалась бы каким-то образом в новый город! Если мы хотим продолжать пользоваться этой метафорой, нам необходимо помнить, что города представляют не только элементарные символы, такие как «трава», «дом» и «машина», но и символы, созданные в результате обобщающей, блочной способности мозга: символы таких сложных понятий как «крабий канон», «палиндром» или «ФР».

Решив, что понятие поездки достаточно близко соответствует понятию мысли, мы сталкиваемся со следующей проблемой: можно вообразить себе существование практически любой дороги, ведущей от одного города к другому, к третьему и так далее, если помнить, что она также пройдет через какие-то промежуточные города. Это будет соответствовать последовательной активации произвольного числа символов; при этом попутно будут активированы дополнительные символы, попадающиеся по дороге. Если верно, что практически любая последовательность символов может быть активирована в любом порядке, то может показаться, что мозг — вовсе не организованная система, и что он может усвоить и породить любую мысль. Однако все мы знаем, что это не так. В действительности, существует некий тип мыслей, который мы называем знанием или убеждениями — такие мысли весьма отличаются от случайных фантазий и забавных абсурдных миров. Как можно охарактеризовать разницу между мечтами, случайными мыслями, убеждениями и знаниями?

Вояжи возможные, вероятные, и вздорные

Некоторые дороги — вы можете представлять себе дороги либо в ФР, либо в мозгу — используются для путешествия из одного пункта в другой постоянно. По другим дорогам можно пройти только тогда, когда нас ведут за руку. Это — «вероятные дороги», по которым нас заставляют идти специальные обстоятельства. Те дороги, по которым мы уверенно идем снова и снова, представляют знание. Я имею здесь в виду не только знание фактов (декларативное знание), но и знание того, что с ними делать (процедурное знание). Эти устойчивые, надежные дороги и есть то, что мы называем знанием. Знания постепенно сливаются с убеждениями, тоже представленными надежными дорогами — с той разницей, что, возможно, эти дороги более подвержены изменениям (скажем, мы можем построить «мост», чтобы преодолеть какое-либо препятствие). Теперь остается объяснить фантазии, ложь и всевозможные нелепицы. Они будут соответствовать разным причудливым и нелепым дорогам, вроде путешествия из Санкт-Петербурга в Москву через Новосибирск, Самару и Архангельск. Разумеется, эти дороги тоже возможны, но они вряд ли станут проторенными путями.

Забавным и интересным следствием этой модели является то, что все «отклонения» мысли, которые мы только что рассмотрели, в основе своей состоят из знаний и убеждений. Иными словами, любой причудливый маршрут можно разбить на прямые, естественные отрезки пути, и эти отрезки, напрямую соединяющие города-символы, представляют простые и надежные мысли — наши убеждения и знания. Если подумать, то это неудивительно, поскольку вполне разумно, что все наши фантазии, какими бы странными они ни казались, основаны на действительном опыте. Сны и мечты, возможно, не что иное, как беспорядочные путешествия по ФР нашего мозга.

Разные стили перевода

Стихотворение «Jabberwocky» подобно такому сумасбродному путешествию по ФР, следуя причудливому маршруту и перескакивая из одной области в другую. Переводы передают именно этот аспект стиха, а не точную последовательность активированных символов, хотя, конечно, переводчики стараются сделать в этом отношении все, что в их силах. В обычной прозе подобные прыжки и скачки случаются не так часто; однако и там переводчики иногда встречаются с подобными проблемами. Представьте себе, что, переводя некий роман с английского на русский, вы встречаете предложение, которое дословно переводится: «Она съела тарелку „Кампбелла“.» Однако немногие из читателей знают, что «Кампбелл» — это распространенная в Америке марка супов-полуфабрикатов. Можно попытаться исправить дело, заменив «Кампбелл» на знакомый читателю борщ. Если вы думаете, что я преувеличиваю, взгляните на первое предложение «Преступления и наказания» Достоевского, и затем на несколько английских переводов. Сравнив три различных перевода, я обнаружил следующую интересную ситуацию.

В первом предложении встречается название улицы — «С. переулок». Что это значит? Внимательный читатель Достоевского, хорошо знающий Санкт-Петербург, может изучить географию романа (тоже, кстати, данную инициалами) и обнаружить, что речь, скорее всего, идет о Столярном переулке. Достоевский, возможно, хотел, чтобы его история звучала реалистично, но не настолько, что люди буквально воспринимали адреса тех мест, где происходили события романа. Так или иначе, здесь переводчик сталкивается с проблемой, — точнее, с несколькими проблемами на разных уровнях.

Прежде всего, должен ли он сохранить сокращение, чтобы воспроизвести некий налет загадочности, появляющийся уже с первой строки книги? Результатом этого явилось бы «S. Lane» («lane» — стандартный перевод слова «переулок»). Ни один из трех переводчиков не пошел по этой дороге. Одним из решений, однако, было «S. Place» («place» — «местечко»). В переводе «Преступления и наказания», который я читал еще школьником, тоже было что-то подобное. Помню, как меня сбивали с толку все эти буквы вместо названий улиц. С самого начала книги у меня было какое-то неопределенное неприятное чувство по поводу начала книги; мне казалось, что я пропускаю что-то очень важное, но что именно — я не знал. Тогда я решил, что все русские романы — очень странная штука.

С другой стороны, переводчик мог бы быть откровенен с читателем (который, скорее всего, все равно не имеет понятия о том, выдумана ли эта улица или существует на самом деле!) и разделить с ним свои знания, написав «Stoliarny Lane» (или «Place»). Именно так решил второй переводчик, выбравший «Stoliarny Place».

А как насчет третьего перевода? Там мы читаем «Carpenter's Lane». Действительно, почему бы и нет? В конце концов, «carpenter» означает «столяр», а «s» здесь эквивалентно окончанию прилагательного, «-ный». Теперь читатель английского перевода романа может вообразить себя в Лондоне, а не в Петербурге, переживая ситуации, придуманные не Достоевским, а Диккенсом. То ли это, чего он хотел? Может быть, вместо этого лучше было бы прочесть роман Диккенса, имея в виду, что это — «соответствующее произведение по-английски»? На достаточно высоком уровне, его можно назвать «переводом» романа Достоевского — на самом деле, лучшим возможным переводом! Кому нужен какой-то Достоевский?

Как видите, перед переводчиком встает вопрос, следовать ли ему букве оригинала, его стилю или общему духу книги? И это решение он должен принять уже в первой строчке — вообразите себе, с какими трудностями он сталкивается, переводя всю книгу! Как насчет того места, где хозяйка-немка начинает кричать на своем онемеченном русском? Как можно перевести на английский ломаный русский с немецким акцентом?

Другая проблема возникает при переводе жаргонных и разговорных выражений. Что лучше — найти «аналогичное» выражение или привести дословный перевод? Если переводчик пытается найти аналогичную фразу, то он рискует «накормить борщом» типичную американку (которая, возможно, в жизни о борще не слыхала), но если он переводит все дословно, то в его переводе появится «акцент». Возможно, что это даже желательно, поскольку русская культура для английского читателя экзотична. Однако благодаря странным выражениям и неестественным оборотам он будет постоянно чувствовать некую искусственность, которая не была задумана автором, и которую не ощущают читатели оригинала.

Подобные проблемы заставляют нас усомниться, прав ли был Уоррен Уивер, один из пионеров компьютерного перевода, когда в конце 1940-х годов он сказал. «Глядя на статью, написанную по-русски, я говорю себе: „На самом деле, это написано по-английски, но закодировано какими-то странными символами. Сейчас я начну их расшифровывать.“» Замечание Уивера не должно пониматься буквально; скорее, он хотел сказать, что в символах спрятан некий объективный или близкий к объективному смысл, и что хорошо запрограммированный компьютер вполне может этот смысл оттуда извлечь.

Сравнения между программами на высшем уровне

Уивер имел в виду переводы с одного человеческого языка на другой. Давайте теперь рассмотрим проблему перевода между компьютерными языками. Предположим, что два человека написали программы для разных компьютеров и мы хотим выяснить, выполняют ли они одно и то же задание. Как это возможно? Для этого нужно сравнить данные программы. Но на каком уровне? Что, если один программист написал программу на машинном языке, а другой — на языке компилятора? Сравнимы ли подобные программы? Безусловно. Но как именно это сделать? Одним способом было бы скомпилировать вторую программу, получив таким образом соответственную программу на машинном языке второго компьютера.

Теперь перед нами две программы на машинном языке. Но тут возникает другая проблема: у нас два компьютера и, следовательно, два различных машинных языка, которые могут очень сильно отличаться друг от друга. В одном компьютере могут быть слова из шестнадцати битов, а в другом — из тридцати шести. В один компьютер могут быть встроены инструкции по управлению стеком (проталкиванию и выталкиванию данных), а в другом их может не быть. Разница между аппаратурой двух компьютеров может привести к тому, что их программы могут показаться несравнимыми — и все же мы подозреваем, что они выполняют одно и то же задание, и нам бы хотелось это проверить. Очевидно, мы рассматриваем программы со слишком близкого расстояния.

Необходимо отойти подальше, перейдя от уровня машинного языка к более высокому, блочному уровню. С этой точки зрения мы можем надеяться заметить те блоки, которые делают программу разумно спланированной на глобальном, а не на местном уровне — блоки, которые подходят к друг другу таким образом, что становятся видны цели программы. Давайте предположим, что обе программы были первоначально написаны на языках высших уровней; значит, определенные блоки там уже есть. Однако теперь возникает другая проблема: существует множество блочных языков, таких, как ФОРТРАН, АЛГОЛ, ЛИСП, АПЛ и многие другие. Как можно сравнить программу на Алголе с программой на АПЛ? Безусловно, мы не будем сравнивать их строчка за строчкой; вместо этого попытаемся опять мысленно разделить эти программы на блоки в поисках неких совпадающих функциональных единиц. Таких образом, мы сравниваем не аппаратуру и не программы, но некую «эфирную сущность» — абстрактные понятия, лежащие в основе программ. Прежде чем сравнивать между собой программы, написанные на различных компьютерных языках, или два предложения на разных человеческих языках, или двух животных, необходимо выделить из нижних уровней определенный «концептуальный костяк».

Это возвращает нас к вопросу о компьютерах и мозгах: какой смысл описывать их на нижних уровнях? Можно ли в таких сложных системах каким-то объективным образом перейти от такого описания к описанию на высших уровнях? В случае компьютера мы можем легко получить распечатку содержимого памяти, так называемый дамп. На заре работы с ЭВМ, дампы использовались в том случае, когда с программой что-то не ладилось. Программист уносил такую распечатку домой и корпел над ней часами, пытаясь понять, что собой представляет каждая крохотная часть памяти. В таком случае, программист делал нечто обратное компиляции: он переводил с машинного языка на язык высшего уровня, концептуальный язык. В конце концов, он понимал цель программы и мог описать ее в терминах высших уровней: «Эта программа переводит романы с русского на английский» или «Эта программа пишет восьмиголосные фуги, основанные на любой данной ей теме».

Сравнение высших уровней мозгов

Попытаемся теперь ответить на подобный вопрос в отношении мозгов: «Можно ли „прочитать“ человеческий мозг на высшем уровне? Существует ли некое объективное описание „содержимого мозга“?» В «Муравьиной фуге» Муравьед утверждал, что он может заключить, о чем думает Мура Вейник, глядя на беготню муравьев. Могло бы какое-нибудь сверхсущество, скажем, Нейронъед, посмотреть на наши нейроны, обобщить увиденное и сказать, о чем мы думаем?

Ответ на это, наверняка, должен быть положительным — ведь мы сами способны в любой момент с легкостью описать наши мысли в блочных (не нейронных) терминах. Это означаем, что у нас есть некий механизм, позволяющий нам до некоторой степени обобщать состояние нашего мозга и таким образом давать его функциональное описание. Точнее, мы превращаем в блоки не все состояние мозга, а только те его активные участки. Однако если нас спросят о чем-либо, хранящемся в пассивной области, мы сможем почти мгновенно активировать нужный участок и дать блочное описание требуемого предмета, высказав наше мнение о нем. При этом мы не имеем ни малейшего понятия о состоянии нервных клеток в данной области; наше описание настолько обобщено, что мы даже не знаем, какую область нашего мозга только что описали. В противоположность этому, программист, дающий блочное описание программы, основывается на сознательном анализе содержимого памяти компьютера.

Если мы можем дать блочное описание любой части нашего мозга, то логично предположить, что сторонний наблюдатель, способный проникнуть в наш мозг, мог бы дать блочное описание не только определенных частей мозга, но и всего целого — иными словами, полное описание всех мыслей и убеждений того человека, в чей мозг он заглядывает. Очевидно, что подобное описание имело бы астрономические размеры, но нас это сейчас не волнует. Мы хотим знать, возможно ли, в принципе, хорошо определенное, полное описание мозга на высшем уровне. Или же описание на нейронном уровне — либо что-нибудь такое же физиологическое и невдохновляющее — на самом деле является наилучшим возможным описанием? Ответ на этот вопрос очень важен, если мы хотим знать, удастся ли нам понять самих себя.

Возможные убеждения, возможные символы

Я считаю, что блочное описание возможно; однако это не означает, что когда мы его получим, все мгновенно станет ясно. Дело в том, что чтобы «извлечь» это описание из мозга, нам потребуется некий язык для описания наших находок. Может показаться, что лучший способ описания мозга — это перечисление мыслей, которые возможны, и мыслей, которые невозможны — или, может быть, возможных и невозможных верований и убеждений. Если, давая наше блочное описание, мы будем стремиться к этой цели, легко увидеть, с какими проблемами мы при этом столкнемся.

Представьте себе, что вы хотите перечислить все возможные вояжи в ФР. Их существует бесконечное множество. Как вы определите, какие из них вероятны? Что вообще значит «вероятны»? Такая же трудность возникнет, если мы захотим установить, что является «возможными дорогами» от символа к символу в мозгу. Мы можем вообразить собаку, летящую вверх ногами с сигарой в зубах или столкновение двух гигантских омлетов на загородном шоссе — и еще сколько угодно подобных забавных картин. Количество таких невероятных дорог в нашем мозгу неограниченно, так же как и количество нелепых маршрутов, возможных в ФР. Но что считать «нормальным» маршрутом в данной ФР? И что считать «разумной» мыслью в данном состоянии мозга? Само по себе состояние мозга не запрещает никакой дороги, так как всегда могут существовать обстоятельства, которые заставят нас по ней пойти. Физическое состояние мозга, правильно «прочитанное», говорит нам не то, по каким дорогам возможно пройти, но то, с каким сопротивлением мы столкнемся на том или ином пути.

Многие путешествия по ФР могут проходить по двум или более вероятным маршрутам; скажем, из Москвы в Орел можно проехать через Калугу или через Рязань. Каждый из этих маршрутов вполне разумен, и выбор одного из них зависит от обстоятельств. Глядя на карту в данный момент, вы не можете сказать, какой из этих маршрутов будет предпочтительнее в будущем — это зависит от обстоятельств, при которых будет проходить поездка. Подобно этому, «прочтение» мозга покажет нам несколько возможных путей между данными символами; однако путешествие между этими символами совсем не обязательно, это лишь одно из миллиардов «возможных» путешествий, фигурирующих в вашем прочтении. Отсюда следует важное заключение: само состояние мозга в данный момент не содержит никакой информации о том, какая именно дорога будет выбрана. Это в большой степени определяется внешними обстоятельствами.

Из этого следует, что в зависимости от обстоятельств один и тот же мозг может породить две полностью противоречивые мысли. Любое заслуживающее внимания прочтение мозга на высшем уровне должно содержать все эти конфликтные версии. На самом деле, совершенно ясно, что мы — не что иное, как ходячие мешки противоречий, и наша целостность зависит от того, что в каждый данный момент мы способны сконцентрироваться только на чем-то одном. На чем именно — этого предсказать невозможно, поскольку обстоятельства, определяющие выбор, заранее не известны. Правильное прочтение состояния мозга может дать нам лишь условное описание выбора маршрутов.

Рассмотрим, например, положение Краба в «Прелюдии». Слушая музыкальное произведение, он может реагировать по-разному. Хорошо знакомая музыка обычно не вызывает у него особых эмоций; однако при наличии некоторых внешних стимулов, таких, например, как восхищение человека, слушающего эту музыку в первый раз, та же самая пьеса может снова привести его в восторг. Скорее всего, прочтение состояния мозга Краба будет указывать как на возможность испытывать восторг (и на необходимые для этого условия), так и на возможность оставаться безразличным (и на необходимые для этого условия). Однако само состояние его мозга не скажет нам, как он среагирует на следующую пьесу; мы знаем только то, что «при таких-то обстоятельствах он испытает восторг; в противном случае…»

Таким образом, блочное описание состояния мозга представляет собой список возможных мыслей и эмоций, которые могут возникнуть в зависимости от обстоятельств. Поскольку невозможно перечислить все возможные обстоятельства, нам приходится удовольствоваться теми, которые мы считаем наиболее «вероятными». Более того, самим обстоятельствам тоже придется давать блочное описание, поскольку ясно, что они не могут — и не должны — быть описаны на уровне атомов! Таким образом, нам не удастся с детерминистской точностью предсказать, какую именно идею произведет на свет мозг в определенном состоянии, под влиянием определенных обстоятельств. В итоге блочное описание мозга выглядело бы как некий относительный каталог состояний, которые с наибольшей вероятностью могут быть вызваны (и символов, которые с наибольшей вероятностью могут быть активированы) наиболее вероятными обстоятельствами, в свою очередь представленными на блочном уровне. Пытаться обобщить чьи-нибудь идеи и убеждения, не учитывая при этом контекста, так же наивно, как рассуждать о возможном потомстве одного человека, не упоминая о его партнере.

Похожая проблема возникает при попытке перечислить все имеющиеся в мозгу данного человека символы. Потенциально в мозгу имеется не только неограниченное количество маршрутов, но и неограниченное количество символов. Как мы уже сказали, на основе старых понятий всегда можно сформировать новые, и можно утверждать, что эти новые понятия на самом деле всегда были в мозгу, только в дремлющем состоянии. Возможно, что эти символы останутся пассивными всю жизнь данного человека; но можно считать, что они, тем не менее, всегда были там, ожидая стечения обстоятельств, благоприятного для их активации и синтеза. Однако, когда вероятность такого стечения обстоятельств невелика, употребление слова «дремлющий» кажется нереалистичным. Поясним это на примере: представьте себе все «дремлющие сны», находящиеся у вас в мозгу во время бодрствования. Можете ли вы вообразить такую разрешающую процедуру, которая, основываясь на состоянии вашего мозга, была бы способна отличить «возможные сны» от «невозможных»?

Где находится самосознание?

Оглядываясь на то, что мы только что обсудили, вы можете сказать себе: «Все эти рассуждения о мозге и разуме, конечно, замечательны — но как же насчет чувств, участвующих в сознании? Все эти символы могут сколько угодно активировать друг друга, но пока кто-то не воспримет всю систему целиком, никакого сознания не возникнет»

На первый взгляд кажется, что в этом есть смысл. Однако если мы попытаемся проанализировать ситуацию логически, то возникает вопрос: что это за механизм, воспринимающий все активные символы, но сам не укладывающийся в рамки описанной нами системы? Разумеется, что человеку, верящему в наличие души, не пришлось бы ломать над этим голову — он мог бы утверждать, что наблюдателем нейронной деятельности является душа, которая сама не может быть описана в физических терминах — все ясно, и говорить больше не о чем! Однако мы попытаемся найти явлению сознания иное объяснение.

У объяснения сознания наличием души есть следующая, правда, немного сбивающая с толку альтернатива: можно остановиться на уровне символов и считать, что именно это и есть сознание. Это значило бы, что сознание — это свойство, возникающее в системах символов с такой схемой активации, как та, что мы только что описали. Однако это определение может показаться неадекватным, поскольку оно не отвечает на вопрос о том, откуда берется наше чувство самосознания, наше «Я»

Подсистемы

Нет причин считать, что наше «Я» не может быть представлено символом; в действительности, это, возможно, самый сложный символ в мозгу. Поэтому я решил поставить его на новый уровень иерархии и назвать подсистемой. Под «подсистемой» я понимаю группу символов, каждый из которых может быть активирован под контролем самой этой подсистемы. Такая подсистема действует внутри нашего мозга как независимый «подмозг», с собственной системой взаимно активирующихся символов. Разумеется, подсистема и «внешний мир» — остальной мозг — постоянно сообщаются между собой. «Подсистема» — это просто другое название для разросшегося символа, который стал так сложен, что у него появились взаимодействующие между собой подсимволы. Таким образом, между символами и подсистемами нет четкой границы.

Поскольку подсистема тесно связана с остальным мозгом (некоторые из этих связей будут описаны в дальнейшем), ее трудно четко отграничить; но хотя границы подсистемы расплывчаты, она, тем не менее, вполне реальна. Интересно то, что когда подсистема активирована и предоставлена себе самой, она может работать самостоятельно. Таким образом, в мозгу одного и того же человека две или три подсистемы могут работать одновременно. Я сам испытывал нечто подобное, иногда, например, у меня в мозгу одновременно звучат две разные мелодии, каждая из которых пытается привлечь «мое» внимание. Каждая из мелодий каким-то образом вырабатывается или «проигрывается» отдельной секцией мозга. По-видимому, каждая из секций, отвечающая за появление у меня в голове какой-то мелодии, активирует один за другим ряд символов, совершенно не обращая внимания на то, что другая подсистема делает то же самое. После этого обе они пытаются вступить в контакт с третьей подсистемой моего мозга — символом «Я» — именно в этот момент мое «Я» осознает, что происходит, и начинает воспринимать блочные описания деятельности этих двух подсистем.

Подсистемы и общий код

Типичными подсистемами могут быть те, что представляют хорошо знакомых нам людей. Эти люди представлены в нашем мозгу таким сложным образом, что их символы вырастают в отдельные подсистемы, которые, пользуясь ресурсами мозга, начинают действовать автономно. Я хочу сказать, что подсистема, представляющая моего друга, может активировать в моем мозгу многие символы так же, как это могу сделать я сам. Например, я могу активировать подсистему «мой лучший друг» и на какое-то время почувствовать себя на его месте, перебирая мысли, которые могут у него возникнуть, активируя символы в той последовательности, которая более аккуратно отражает особенности его мышления, чем моего собственного. Можно сказать, что модель этого человека, воплощенная в некой подсистеме моего мозга, представляет собой мое собственное блочное описание его мозга.

Есть ли в этой подсистеме символ для каждого символа, который, по моему мнению, имеется у него в голове? Это было бы излишним. Скорее всего, эта подсистема вовсю пользуется уже имеющимися в моем мозгу символами. Например, символ «гора» может быть позаимствован подсистемой, когда он находится в активном состоянии; при этом он может быть использован там иначе, чем вне подсистемы. Представьте себе, что я разговариваю с моим другом о горах Тянь Шаня в Средней Азии, где ни один из нас не бывал; при этом я знаю, что несколько лет назад он прекрасно провел время в Альпах. Восприятие его замечаний будет окрашено для меня образами его пребывания в Альпах, поскольку я буду пытаться понять, как он представляет себе Тянь Шань.

Пользуясь терминами, введенными в этой главе, можно сказать, что активация в моем мозгу символа «гора» была под контролем подсистемы, представляющей моего друга. Благодаря этому, я по-иному подхожу к содержимому своей памяти: мой стандартный выбор смещается с набора моих собственных воспоминаний на воспоминания о его воспоминаниях. Нет нужды говорить, что мое представление о его воспоминаниях неполно и весьма отличается от тех действительных картин, которые вызывают у него в мозгу недоступные для меня схемы активации символов.

Таким же образом, мои представления о его воспоминаниях вызваны сложными схемами активации моих собственных символов: понятий «трава», «деревья», «снег», «небо», «облака» и так далее. Мне приходится предполагать, что эти понятия представлены у него в мозгу «идентичным» образом, так же как и еще более основные понятия — «сила тяжести», «дыхание», «усталость», «цвет»… Менее изначальной, но, возможно, почти универсальной является способность человека радоваться достижению вершины и наслаждаться открывшимся перед ним видом; так что я могу довольно верно понять, что почувствовал в тот момент мой друг, активировав для этого соответствующую собственную подсистему.

Можно пойти еще дальше и попытаться описать, как я пойму весь рассказ моего друга, рассказ полный сложных человеческих отношений и опыта. Однако наша терминология вскоре станет недостаточной. Мы столкнемся со сложной рекурсией, связанной с его представлениями о том, как я представляю себе его представления о той или иной вещи или событии. Если бы в рассказе фигурировали общие знакомые, я подсознательно попытался бы найти компромисс между моим представлением о том, как их видит мой друг, и собственным представлением о них. Простая рекурсия была бы совершенно неадекватна в обращении с подобной сложной амальгамой символов. А ведь мы только начали углубляться в эту проблему! На сегодняшний день у нас просто не хватает слов, чтобы описать сложнейшие взаимодействия, возможные между символами. Так что придется нам остановиться, пока мы окончательно не увязли.

Надо заметить, однако, что компьютерные системы уже начинают сталкиваться с подобными трудностями, и поэтому некоторые из этих проблем получили свое название. Например, мой символ «гора» аналогичен тому, что на компьютерном жаргоне называется общим (или повторным) кодом — кодом, который может быть использован двумя или более программами, работающими одновременно на одном и том же компьютере. Тот факт, что активация одного и того же символа может иметь разные результаты в различных подсистемах, можно объяснить тем, что его код был обработан разными интерпретаторами. Таким образом, схема активации символа «гора» не абсолютна, но зависит от системы, в которой символ активируется.

Некоторые читатели могут усомниться в реальности подобных подсистем. Возможно, что следующая цитата из М. К. Эшера, где он описывает создание своих периодических, заполняющих пространство рисунков, пояснит, что за явление я имею в виду.

Рисуя, я иногда чувствую себя чем-то вроде спиритического медиума, контролируемого созданиями, которые он же вызывает к жизни. Рисуемые мною создания словно бы сами выбирают форму, в которой они появляются на свет. Они не обращают внимания на мои критические замечания, и я почти не могу влиять на их развитие. Обычно они бывают очень упрямыми и трудными созданиями.

Это превосходный пример почти полной автономности некоторых подсистем мозга, как только они активированы. Эшеру казалось, что его подсистемы были почти способны на то, чтобы игнорировать его собственные эстетические критерии. Разумеется, его заявление надо принимать с долей скептицизма, поскольку эти могучие подсистемы возникли в результате многолетней тренировки и подчинения именно тем силам, которые сформировали его эстетические критерии. Короче, неверно было бы отделять подсистемы в мозгу Эшера от него самого или от его эстетических взглядов. Эти подсистемы составляют жизненно важную часть его эстетического чувства; местоимение «он» здесь относится ко всему существу артиста.

Символ «Я» и сознание

Важный побочный эффект подсистемы «Я» заключается в том, что она в определенном смысле может играть роль «души»: непрерывно сообщаясь с остальными подсистемами и символами мозга, она следит за тем, какие из них активированы и каким образом. Это означает, что в подсистеме «Я» должны существовать символы, обозначающие умственную деятельность — иными словами, символы для символов и символы для деятельности символов.

Разумеется, это не поднимает сознание или самосознание на какой-то «магический», сверхъестественный уровень. Сознание — это прямое следствие сложной аппаратуры и программного обеспечения мозга, которые мы только что описали. И все же, несмотря на свое прозаическое происхождение, способ описывать сознание как наблюдение над мозгом его же собственной подсистемы, по-видимому, довольно верно улавливает то трудноописуемое чувство, которое мы зовем «самосознанием». Ясно, что при системе такого уровня сложности могут легко возникнуть неожиданные побочные эффекты. Например, вполне возможно, что сложный компьютер может, подобно человеку, начать производить высказывания о себе самом. Он может заявить, что он обладает свободой воли, что его невозможно объяснить как «сумму частей» и так далее. (По этому поводу см. статью Мински «Материя, разум и модели» в его книге «Обработка семантической информации» (M.Minsky, «Matter, Mind and Models». Semantic Information Processing.).

Есть ли гарантия того, что нечто вроде только что описанной мною подсистемы «Я» действительно существует у нас в мозгу? Может ли такой сложный комплекс символов, как тот, что находится у нас в голове, развиться, не породив при этом символа самого себя? Каким образом подобные символы и их деятельность могли бы быть «изоморфны» с окружающим миром, если бы они не включали символа самого организма-носителя? Все стимулы, входящие в эту систему, сконцентрированы на крохотном участке пространства; было бы очень странным, если бы в структуре символов мозга отсутствовал бы символ самого физического объекта, содержащего этот мозг и играющего главную роль в событиях, которые он отражает. На самом деле, кажется, что единственный способ понять локализованный одушевленный предмет состоит в том, чтобы понять его роль по отношению к остальным окружающим его предметам. Для этого необходим символ «Я»; переход же от символа к подсистеме — изменение не качественное, а количественное, просто показывающее важность этого символа.

Наша первая встреча с Лукасом

Философ из Оксфорда Дж. Р. Лукас (не имеющий никакого отношения к описанным выше числам Лукаса) написал в 1961 году достойную внимания статью под названием «Разум, машины и Гёдель» (J.R. Lucas, «Minds, Machines, and Godel»). Высказанные там взгляды диаметрально противоположны моим, хотя для обоснования своей точки зрения Лукас часто использует те же самые факты. Следующая цитата имеет прямое отношение к предмету нашего анализа:

При первой простейшей попытке рассуждать философски, человек запутывается в таких вопросах, когда он что-то знает, то знает ли он, что он что-то знает? О чем именно он думает, когда думает о себе самом? Что именно порождает эти мысли? Промучившись с этими вопросами достаточно долго, человек понимает, что их лучше оставить в покое он интуитивно доходит до того, что сознательное существо отличается от существа бессознательного. Когда мы говорим, что сознательное существо что-то знает, мы подразумеваем, что оно знает о том, что оно это знает, и что оно знает о том, что оно знает о том, что оно это знает, и так далее, и тому подобное. Хотя здесь и присутствует бесконечность, но это не бесконечный регресс в плохом смысле, поскольку в этом случае постепенно становятся бессмысленными сами вопросы, а не ответы на них. Мы чувствуем, что вопросы бессмысленны, потому что само понятие «сознания» заключает в себе идею того, что на эти вопросы можно отвечать бесконечно. Хотя разумные существа могут продолжать таким образом до бесконечности, мы не желаем представить это в виде простой последовательности задач, которые мы способны выполнять: наш разум для нас — это не бесконечный ряд «Я», «супер-Я», и «супер-супер-Я». Вместо этого мы считаем, что разумное существо — это единство и, говоря о разных частях мозга, употребляем это выражение только в качестве метафоры и не позволяем себе понимать его буквально.Парадоксы интеллекта возникают потому, что разумное существо может воспринимать самого себя, так же как другие вещи, но при этом оно не является делимым на части. Это означает, что разумное создание может обращаться с Гёделевыми вопросами так, как не может делать этого машина, поскольку разумное существо может осознавать себя и свои действия, будучи при этом неотделимым от этих действий. Можно создать такую машину, которая, в каком-то смысле, сможет «осознать» свои действия, но она не сможет учитывать этого осознания, не становясь при этом другой машиной, — а именно, прежней машиной, к которой добавлена «новая часть». С другой стороны, одним из основных свойств нашего разума является его способность размышлять о себе самом и критически воспринимать собственные действия — и для этого не требуется никакая дополнительная часть; наш мозг совершенен, и в нем нет никакой Ахиллесовой пяты.Таким образом, эта тема становится скорее объектом концептуального анализа, чем математического открытия. Подтверждением этому служит аргумент, выдвинутый Тюрингом. До сих пор нам удавалось построить только очень простые и предсказуемые аппараты. Когда мы увеличим сложность наших машин, нас, возможно, будут ожидать сюрпризы. Он приводит в пример атомный реактор, пока не достигнута «критическая» масса, ничего не происходит; но как только перейден порог критической массы, начинается реакция. Возможно, что то же самое верно и в отношении разума и машин. Большинство мозгов и никакие машины в данный момент не достигли этого порога — они реагируют на внешние стимулы тяжеловесным и неинтересным образом, не рождают новых идей и производят только готовые ответы; однако некоторые мозги уже сейчас «достигли критической массы» и функционируют независимо — то же может быть верно и в отношении будущих машин. Тюринг утверждает, что это только вопрос сложности, и что когда перейден некий критический порог сложности, происходит качественный скачок; таким образом, сложные машины будущего могут оказаться совершенно непохожими на простые аппараты настоящего.Возможно, что это верно. Сложность часто порождает качественную разницу. Хотя это кажется маловероятным, может случиться, что достигнув определенного уровня сложности, машина перестанет быть даже в принципе предсказуемой и начнет действовать самостоятельно — используя весьма показательное выражение, у нее может появиться собственный интеллект. У нее может появиться собственный интеллект. Этот собственный интеллект появится тогда, когда машина перестанет быть полностью предсказуемой и послушной и начнет делать вещи, которые мы воспринимаем как разумные, а не как ошибки или случайности, и которые не были никем запрограммированы. Тогда она перестанет быть машиной в обычном смысле этого слова. Главным вопросом спора о машинном интеллекте является не то, как возникает разум, а то. как он оперирует. Основным тезисом механистов является то, что модель интеллекта должна действовать согласно «механическим принципам»; это означает, что действие целого может быть понято, исходя из действия его частей, и что действие каждой отдельной части должно либо определяться ее начальным состоянием и конструкцией машины, либо быть случайным выбором между определенным числом определенных операций. Если машина становится такой сложной, что это определение перестает действовать, тогда мы уже не можем считать ее машиной, как бы она ни была построена. Тогда пришлось бы сказать, что мы создали разум, в том же смысле, как сейчас мы говорим о рождении нового человека. В таком случае, было бы два способа давать миру новый разум, традиционный способ — рождение детей от женщин и новый способ — конструкция сложнейших систем клапанов и переключателей. Говоря о втором способе мы должны подчеркнуть что хотя наши создания выглядели бы как машины, они, тем не менее, таковыми бы не являлись, поскольку они были бы большим, чем сумма их частей. Было бы невозможным предсказать их поведение на основе знания их конструкции и начального состояния их частей, мы не знали бы границ того на что они способны поскольку они отвечали бы верно даже на заданные им вопросы Геделева типа. На самом деле, нужно отметить что любая система, которую не сбить с толку Геделевым вопросом это ео ipso не машина Тюринга, то есть не машина в обычном смысле слова.

Когда я читаю этот отрывок, моя мысль пытается уследить за быстрой сменой тем, ссылок, ассоциаций, путаницы и заключений. Она перепрыгивает от парадокса Кэррола к Геделю а затем к Тюрингу, к искусственному интеллекту, к холизму и редукционизму — и все это на двух страничках. Поистине Лукас заставляет нас задуматься! В следующих главах мы вернемся ко многим темам, мимоходом затронутым в этом интересном отрывке.