Книга: Тайна лабиринта. Как была прочитана забытая письменность

Назад: Глава 6 И нашим, и вашим

Дальше: Глава 8 “Поторопитесь и дешифруйте это!”

Глава 7

Матрица

В сентябре 1947 года кончился стипендиальный год, и вскоре Алиса Кобер, как она с грустью сообщила Джону Франклину Даниэлу, вернулась “в академическую упряжь” Бруклинского колледжа. Несколькими месяцами ранее Кобер написала Сундваллу: “Должно быть, замечательно, когда с преподаванием наконец покончено и ты можешь сказать себе, что теперь можно просто учиться”. (Сундвалл был тогда на пенсии.) Но еще до конца года Сундвалл и Дэниел соблазняли ее возможностью побега.

В то время таблички с линейным письмом Б оставались недоступными: кносские хранились в Музее Ираклиона, а пилосские – в Афинах. Как и многие европейцы, Сундвалл боялся еще одной войны на континенте. Летом 1947 года он предложил Дэниелу идею: убежище для табличек нужно найти в Соединенных Штатах. Тот с восторгом ее принял.

Дэниел – молодой (около 35 лет) блестящий специалист, увлеченный эгейской архаикой и обладающий, казалось бы, безграничной энергией – был похож на человека, способного осуществить этот план. “По сравнению с вами ураган – не более чем легкий бриз, но при этом вы конструктивны”, – однажды восхищенно написала ему Кобер. В качестве вероятного места хранения табличек выбрали Филадельфию: в случае войны нападение на этот город казалось менее вероятным, чем, например, на Нью-Йорк. Дэниел приступил к деликатной миссии – нужно было убедить Пенсильванский университет учредить институт (Центр лингвистических исследований минойской культуры), который занялся бы изучением критской письменности.

Затем Дэниел пригласил Кобер на должность главы Центра. “Вы единственный человек в стране, настолько глубоко погруженный в материал, – писал он в начале сентября 1947 года. – Приняли бы вы участие в таком проекте, если бы он стал возможным?” С прагматичным пессимизмом Кобер возразила: “У меня есть работа, которая далека от идеальной… но за нее хорошо платят. Конечно, я не собираюсь держаться за нее всю жизнь, но пока то, что мне действительно нравится [фундаментальные исследования], доступно лишь мужчинам”.

Дэниел осаждал ее несколько недель. “Я преподаю в этом семестре греческую и римскую литературу в переводе и Вергилия школьного уровня – я едва могу это сдюжить, – писала она в конце сентября. – Я не смею сказать «нет», но и не смею сказать «да»”.

Деньги очень заботили Кобер. Она писала, что в колледже у нее “высокая для женщины-преподавателя ставка”, более 6 тыс. долларов в год – около 62 тыс. долларов сегодня. “Я знаю достаточно о заработках научных сотрудников-женщин и понимаю, что не смогу улучшить свое финансовое положение по крайней мере в ближайшие десять лет, – писала она Даниэлу. – Если бы не тот факт, что у меня есть мама, это не имело бы никакого значения”.

Несколько месяцев Дэниел продолжал интриги, и работа все сильнее тяготила ее. Неожиданно из Пенсильванского университета ушел Роланд Кент, известный профессор-индоевропеист, и Дэниел воспользовался этим поводом для привлечения Кобер в университет, предложив ей разделить свое время между руководством Минойским институтом и преподаванием греческой фонологии (этот предмет был ей ближе школьного Вергилия).

“Не рассчитывайте слишком, потому что я довольно молод для университетской политики и мое слово, возможно, весит даже меньше, чем я смею думать, – предупредил Дэниел осенью. – Кроме того, боюсь, есть некоторое предубеждение против назначения преподавателями женщин. Не знаю, насколько оно сильно – скоро мы это выясним”.

В декабре Дэниел написал Кобер, что, если он сможет это устроить, то в Пенсильванском университете появится курс критской письменности – отчасти на основе ее разработок. Она попалась на крючок:

Я пытаюсь сохранить равновесие, так что буду счастлива, как бы ни сложилась ситуация. Вы бессердечны … Вы вводите курс минойского письма!!! Я нашла его в расписании и обескуражена. Я смогла бы начать преподавать хоть завтра и спланировать весь курс за неделю или две… Зарплата не слишком меня беспокоит… Самое главное то, что мне нравится эта работа… Если вы, сватая меня Пенсильвании, сможете сделать хотя бы половину того, что вы сделали, сватая Пенсильванию мне, – дело в шляпе.

И Кобер, и Дэниел прекрасно знали, что шестеренки университетской бюрократии прокручиваются в масштабе геологического времени, так что не было произнесено ни слова о том, чтобы приступить к работе немедленно. Пока же Дэниел задумал нечто не менее важное, чтобы занять Кобер.

Нам это трудно представить, но послевоенный кризис сильно затруднил обмен идеями среди ученых. Этот процесс в значительной степени зависел от издательств, положение которых было шатким, и производства бумаги, которой постоянно не хватало. В конце 40-х годов многие европейцы не имели доступа к американским научным журналам, а американцы – к европейским. Осенью 1945 года Кобер жаловалась, что самый свежий номер чехословацкого журнала “Архив ориентальны” в библиотеке Бруклинского колледжа, “как и следовало ожидать”, датирован 1938 годом. В 1946 году ей пришлось обратиться за помощью в чехословацкое консульство, чтобы получить от Грозного его материалы о “дешифровке” линейного письма Б.

Людей, всерьез работавших с критской письменностью, было так мало, их контакты были настолько ограниченны, а знания распылены, что большинство их трудилось в одиночку. За этой группой стояла более широкая группа “неминойских” археологов-классиков, которые знали об этой письменности гораздо меньше, чем могли бы. Дэниел решил, что для перемены ситуации нужна всеобъемлющая статья, распространенная как можно шире и отражающая текущее состояние знания о письменности. Он знал, кому поручить эту работу. В начале сентября 1947 года Дэниел попросил Кобер написать статью для “Американского археологического журнала”:

Все интересуются минойской письменностью, но удивительно, как мало людей хоть что-нибудь знает о ней… Я думаю, будет полезно не просто обобщить последние достижения в этой области, но и в целом сформулировать задачу, указать направления в дешифровке письма и рассказать о достоинствах разных методов. Затем, я думаю, будет полезен ваш короткий рассказ, в котором, надеюсь, вы не будете скромничать, излагая состояние исследований и свои идеи… а также обзор неудачных попыток дешифровки.

Хотя дружба Дэниела и Кобер была почти исключительно дружбой по переписке (они встречались лишь несколько раз, как правило, на научных мероприятиях), их интеллектуальная симпатия оказалась настолько глубока, что граничила с телепатией. Кобер как раз задумала именно такую статью. “Одна из замечательных ваших черт – вы всегда угадываете, что я собираюсь сказать, – ответила она в обратном письме. – Я думаю, что ваше предложение написать статью обо всем, что известно о минойской письменности, как нельзя уместно. Кроме того, это порадует Фонд им. Гуггенхайма, поскольку явится своего рода обобщением моей годичной работы”.

К концу сентября она приступила к мучительному процессу подготовки статьи. “Надеюсь, она вас устроит, но лично я начинаю сомневаться, – писала она Дэниелу. – Моя пишущая машинка своевольничает… В любом случае, вышло совсем не то, чего я ожидала”. В начале октября Кобер корпела над четвертым по счету черновиком, а к середине того месяца закончила “шестой черновик, будь он неладен”. Кобер была очень осторожна: помня о своем обещании Майрзу, следила, чтобы случайно не привести в пример надписи из еще не опубликованных кносских табличек.

В конце октября Кобер отправила Дэниелу рукопись: “Это все, что я смогла сделать. Я должна переписать одну или две страницы, но боюсь прикоснуться к машинке, потому что чувствую, что примусь за еще один черновик. Я, честно говоря, смертельно устала. Я работала над этой статьей упорнее, чем над всем, написанным прежде, и сомневаюсь, что это того стоило. Если вы решите, что это не может быть напечатано – что же, пусть так”.

Эта статья окажется важнейшей в ее работе и одним из самых решительных шагов в дешифровке.

В середине декабря 1947 года, до выхода статьи, Кобер сделала, по ее словам, “небольшое открытие”. Перебирая свои карточки, она смогла точно определить специальную функцию символа  , у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.

, у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.

, у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.

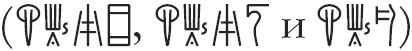

, у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.Первое, что заметила Кобер (а затем Вентрис): символ  появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

Хотя Кобер по-прежнему не знала, как произносить  , она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.

, она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.

, она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.

, она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.Кобер было известно, что “и” может функционировать в качестве суффикса (или приставки). В латинском языке “и” (-que) может быть присоединено к концу одного существительного, связывая его с предыдущим. (Хорошо известный пример – фраза Senatus Populusque Romanus, то есть “сенат и народ Рима”. Аббревиатура SPQR часто встречается на монетах, в документах и т.п.) В иврите “и” (ва-) присоединяется к началу существительного, связывая его с предыдущим существительным: тоху ва-боху, “ [земля же была] безвидна и пуста” (из книги Бытие).

Кобер заключила: символ  выполняет ту же функцию в языке минойцев. Но она не сумела сделать это открытие достоянием общественности и в результате не закрепила за собой приоритет. Отчасти виной тому было время. Она сделала открытие 14 декабря 1947 года, слишком поздно, чтобы подготовить доклад для ежегодного собрания Археологического института Америки. “Жаль, я не открыла это пару недель назад”, – писала она Дэниелу.

выполняет ту же функцию в языке минойцев. Но она не сумела сделать это открытие достоянием общественности и в результате не закрепила за собой приоритет. Отчасти виной тому было время. Она сделала открытие 14 декабря 1947 года, слишком поздно, чтобы подготовить доклад для ежегодного собрания Археологического института Америки. “Жаль, я не открыла это пару недель назад”, – писала она Дэниелу.

выполняет ту же функцию в языке минойцев. Но она не сумела сделать это открытие достоянием общественности и в результате не закрепила за собой приоритет. Отчасти виной тому было время. Она сделала открытие 14 декабря 1947 года, слишком поздно, чтобы подготовить доклад для ежегодного собрания Археологического института Америки. “Жаль, я не открыла это пару недель назад”, – писала она Дэниелу.

выполняет ту же функцию в языке минойцев. Но она не сумела сделать это открытие достоянием общественности и в результате не закрепила за собой приоритет. Отчасти виной тому было время. Она сделала открытие 14 декабря 1947 года, слишком поздно, чтобы подготовить доклад для ежегодного собрания Археологического института Америки. “Жаль, я не открыла это пару недель назад”, – писала она Дэниелу.Возможно, впрочем, что у нее в любом случае не хватило бы времени поделиться своим открытием. К концу 40-х годов она увязла, на расстоянии корректируя, перепечатывая и проверяя факты, в гигантской рукописи Майрза Scripta Minoa II. Для Кобер, указывает профессор Томас Палэма, работа была и священным долгом – обязанностью обеспечить абсолютную точность материалов, которые Майрз унаследовал от Эванса. Это оказалось неблагодарным и трудоемким занятием, уровнем чуть выше секретарской работы. Помимо того, у нее была полная нагрузка в Бруклинском колледже.

И даже если бы Кобер обнародовала свое открытие, маловероятно, чтобы Вентрис о нем узнал. Их пути не пересекались до весны 1948 года, когда Вентрис затеял переписку с учеными по всему миру, занимавшимися линейным письмом Б. Из переписки, начавшейся в марте 1948 года, ясно, что работы Кобер оставались неизвестными в Англии. В мае Вентрис благодарит ее за присылку своих статей: “Я был в высшей степени рад получить их”. Вероятно, прежде он их не читал.

Кобер и Вентрис встретились лишь однажды – в Англии, летом 1948 года, и других прямых доказательств их встреч нет. Но, судя по отсутствию теплого, уважительного тона, которого Кобер держалась с коллегами, например с Дэниелом или Сундваллом, она не держала Вентриса в особом почете.

Кобер не видела пользы в любителях. Многие в письмах к ней делились своими соображениями насчет критского письма. Один из ее постоянных корреспондентов (сейчас эти письма кажутся очаровательными, но для Кобер они, несомненно, были источником огромного раздражения) – Уильям Т.М. Форбс, энтомолог из Корнелльского университета и филолог-дилетант, считавший минойский язык формой полинезийского. Его письма к Кобер полны буйными лингвистическими фантазиями и бодрыми отступлениями (“А теперь вернемся на время к чешуекрылым”). Хотя ответы Кобер не сохранились, по письмам Форбса видно, что она находила для него время и слала ему наставления. Форбс оставался доволен, однако не переубежден. Заметки Кобер на полях его писем (“Нет!”, “Верно!”) свидетельствуют о внимательном чтении.

Для Кобер Вентрис – архитектор, работавший над табличками на досуге, – был “еще одним” любителем. Их переписка началась неудачно: его первое сохранившееся к ней письмо от 26 марта 1948 года содержит массу вещей, заставивших ее показать зубы. “Мне было бы очень интересно услышать, как далеко вы продвинулись в настоящее время и, в частности, есть ли у вас идеи по поводу фонетических значений?” – пишет Вентрис. Он по-прежнему настаивал, что минойский язык – форма этрусского. Это мнение он еще юношей высказал в 1940 году в “Американском археологическом журнале”. Ни его рассуждения о звуковых значениях, ни догадки о языке не отвечали представлениям Кобер. Она до конца своих дней оставалась агностиком в обоих вопросах.

“Минойцы для меня – работа на полставки, – упоминает в том же письме Вентрис. – Это всегда проблема – достать достаточно материала. На самом деле, я плохо себя чувствую, выходя на публику с какой бы то ни было теорией, пока не подержал в руках все имеющиеся материалы”. Вентрис рассуждал и о сети знаков линейного письма Б, которые имели общие согласные и гласные звуки (Кобер высказалась об этом в работе 1946 года “Изменение форм слов в линейном письме Б”). Он также говорил о расстановке общих согласных и гласных в “координатной сетке”, какую Кобер построила для статьи, заказанной Дэниелом.

Весной 1948 года Вентрис, уже готовый оставить работу и с головой погрузиться в линейное письмо Б, написал Кобер: “В данный момент я занимаюсь проектом для довольно сложного архитектурного конкурса, но когда закончу, думаю, я посвящу оставшуюся часть года минойцам, так как понимаю, что не стоит делать это урывками”. На это Кобер, должно быть, справедливо отозвалась: “Богатенький дилетант!”

Не то чтобы Кобер видела в дешифровке состязание. “Соперничеству нет места в истинной науке, – писала она позднее Эммету Л. Беннету-младшему, молодому ученому-классику из Йельского университета. – Мы сотрудники. Я буду рада помочь вам во всем. Главное – это решение задачи, а не автор решения”. Она в любом случае не чувствовала угрозы со стороны Вентриса и других “дилетантов”. Конечно, она терпеть не могла поиски ими ответа наугад, однако, имея хорошие манеры и храня верность предмету исследования, отвечала на их назойливые письма, тратя слишком много своего драгоценного свободного времени.

В конце 1947 года Дэниел, не оставлявший надежды привлечь Кобер в Пенсильванский университет, получил повод для радости. “Пожалуйста, пришлите мне БЫСТРО полный список своих публикаций, в том числе рецензий, курсов, которые вы вели, и названия лекций, – написал он в начале декабря. – Я только что с заседания комитета, где обсуждалось назначение преемника Кента… Имеется достаточно сильная поддержка. Склоняются к тому, чтобы назначить на эту должность вас… У нас отличный шанс”.

По просьбе Дэниела Кобер попросила рекомендательные письма у некоторых выдающихся ученых, которые обучали ее. Франклин Эджертон, чьи лекции по санскриту она посещала в Йельском университете, очень удивился и порадовался:

Я поразился новостям, которые вы изложили в письме… Но мое удивление не должно задеть вас – я и представить себе не мог, что Пенсильванский университет дал или даст заметную должность женщине. Если они действительно предлагают ставку профессора с хорошим жалованьем… на вашем месте я бы согласился.

К тому времени Кобер уже не нуждалась в уговорах:

Все говорят мне об этой работе, о том, что, если я ее действительно получу, это будет прекрасно… Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я пишу письма и… говорю об этом, но не верю. Я думала, что стану делать, если получу должность. Вероятно, я поступлю так: устроившись, возьму год неоплачиваемого отпуска в Бруклинском колледже. Так я смогу узнать, как все устроено, и, если я не так хороша, как я думаю, придется уйти, и я смогу изящно уйти в отставку в конце года и, к всеобщему облегчению, вернуться в колледж. А если все получится, я уволюсь отсюда… Я мало могу рассчитывать на занятия минойской письменностью в первый год, но получить в распоряжение [исследовательский центр] и корпеть над новыми курсами будет весьма ценным опытом, а минойские исследования находятся на той стадии, когда любая информация может оказаться ключевой… Я никогда не говорила вам, что благодарна вам за все, что вы делаете. Я благодарна…

Одновременно Кобер пыталась организовать две зарубежные поездки. Во-первых, вернуться в Англию. Джон Майрз хотел, чтобы она помогла ему воздействовать на “Кларендон пресс”, дочернее издательство “Оксфорд юниверсити пресс”, чтобы то ускорило публикацию Scripta Minoa II, застопорившуюся из-за послевоенных неурядиц. Весной 1948 года ей, наконец, обеспечили проезд – это немало, учитывая режим жесткой экономии. “Первый класс. Ого! – писала Кобер Дэниелу в конце апреля. – Но только так я могу куда-то поехать”. Она отправилась из Нью-Йорка на “Мавритании” 21 июля и к концу месяца попала в Оксфорд. Из Ливерпуля она отправилась домой 10 сентября, прибыв в Бруклин лишь к началу учебного года.

Вторая поездка – на Крит. Майрз желал, чтобы она сравнила транскрипции Эванса с табличками в Музее Ираклиона, если те будут доступны. Но даже если бы таблички оказались доступны, у нее не было бы ни времени, ни денег на путешествие. Бруклинский колледж предоставил отпуск всего на полгода, к тому же неоплачиваемый. “Шесть месяцев – срок достаточный, чтобы умереть от голода, так как я все потратила в прошлом году”, – писала она Дэниелу в конце 1947 года. Она прибавила (это мучительно читать сейчас): “Шесть месяцев очень мало значат для меня, но, разумеется, очень много – для Майрза” (Майрз переживет ее на четыре года).

“Единственное решение, – писала Кобер, – остановить всю научную работу на шесть месяцев, написать детектив и надеяться, что он станет бестселлером”. Конечно, ее работа сродни работе детектива, причем великого. Хотя победителем станет Майкл Вентрис, фундамент, на котором возведена разгадка, заложила именно Алиса Кобер. В конечном счете, переживания Кобер по поводу критского путешествия были неактуальны. Кносские таблички оставались недоступными еще долгие годы.

В начале 1948 года в “Американском археологическом журнале” появилась работа Кобер. Статья “Минойская письменность: теория и факты”, выдающая эрудированность и компетентность автора, была дерзко-полемической. Начиналась она так:

Основное различие между теорией и фактом достаточно очевидно. Факт – это нечто реальное, актуальное, нечто, что существует. Теория же гласит, что нечто могло быть, а могло и не быть, или скорее могло быть, чем нет, или было наверняка… Когда мы имеем дело с прошлым, мы имеем дело не с тем, что есть, а с тем, что было. Наши факты ограничиваются теми вещами [из] прошлого, которые продолжают существовать. Все остальное – теория, которая, в зависимости от ее отношения к известным фактам, может варьировать от практической достоверности до абсолютной невозможности.

Кобер продолжила с того, где остановилась в 1946 году: с сыгравшего решающую роль третьего “соединительного” символа в словах, записанных с помощью линейного письма Б. Она давно знала, что благодаря этому символу возникала сеть отношений между всеми звуками в критском языке. Теперь она начала выстраивать эти отношения с помощью сетки.

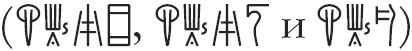

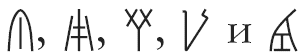

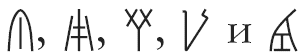

Кобер обратила особое внимание на то, что происходит, когда флективный язык сталкивается со слоговой письменностью. К тому времени она обнаружила дополнительные слова, которые, казалось, имели признаки словоизменения, свойственные флективному языку. Расширенная парадигма в новой работе Кобер включала шесть слов (она была уверена, что все они являлись существительными) в трех падежах. Получилось шесть групп “троек” (так назовет их Вентрис). Три слова в столбце Б  сыграют важную роль в дешифровке.

сыграют важную роль в дешифровке.

сыграют важную роль в дешифровке.

сыграют важную роль в дешифровке.

Кобер сосредоточилась на третьем знаке каждого слова (если речь шла о словах более коротких – на втором знаке, как в словах из столбцов Г и Д). Функцию этого соединительного знака она продемонстрировала в своей предыдущей статье. В новой работе она представила матрицу, в основе которой лежал этот символ. Это довольно скромная “сетка” – в ней всего пять знаков и два признака, – однако в ней впервые отражены некоторые отношения значения и звука. Кобер не придумала концепцию “сетки” сама. Она утверждает, что применение ее в археологической дешифровке восходит к XVII веку. Но, пишет Морис Поуп, замечательным новшеством “стала идея построения абстрактной «сетки»… без утверждения, что определенный согласный или гласный может быть выражен определенной группой знаков”.

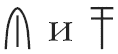

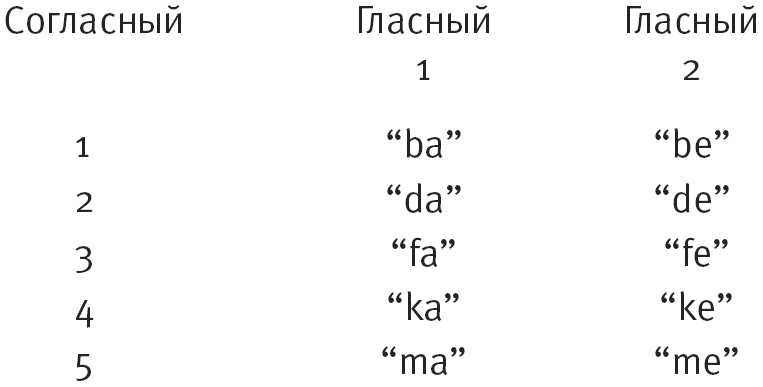

“Координатная сетка” Кобер (“Начало предварительного фонетического паттерна”) выглядела так:

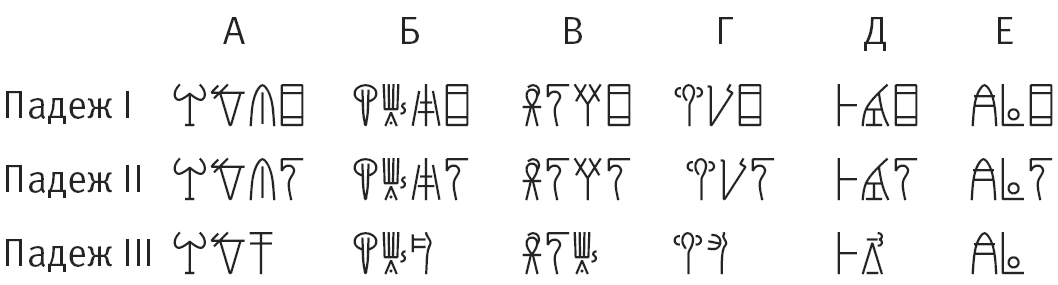

Каждый символ является одним из “соединительных” знаков Кобер, и позиция каждого знака маркирует его фонетические координаты. Читая строку 1, например, мы видим, что  начинаются с одного согласного, но в окончаниях у них разные гласные – вне зависимости от того, что это за гласные и согласные. Двигаясь вниз по колонке 1, мы видим, что

начинаются с одного согласного, но в окончаниях у них разные гласные – вне зависимости от того, что это за гласные и согласные. Двигаясь вниз по колонке 1, мы видим, что  начинаются с разных согласных, но имеют в окончании одну и ту же гласную. Хотя специфика звука и значения еще оставались неизвестными, Кобер при помощи “сетки” показала соотношение этих 10 символов. Сравнительная “сетка” английского языка – звук и значения в данном случае присваиваются произвольно – может выглядеть следующим образом:

начинаются с разных согласных, но имеют в окончании одну и ту же гласную. Хотя специфика звука и значения еще оставались неизвестными, Кобер при помощи “сетки” показала соотношение этих 10 символов. Сравнительная “сетка” английского языка – звук и значения в данном случае присваиваются произвольно – может выглядеть следующим образом:

начинаются с одного согласного, но в окончаниях у них разные гласные – вне зависимости от того, что это за гласные и согласные. Двигаясь вниз по колонке 1, мы видим, что

начинаются с одного согласного, но в окончаниях у них разные гласные – вне зависимости от того, что это за гласные и согласные. Двигаясь вниз по колонке 1, мы видим, что  начинаются с разных согласных, но имеют в окончании одну и ту же гласную. Хотя специфика звука и значения еще оставались неизвестными, Кобер при помощи “сетки” показала соотношение этих 10 символов. Сравнительная “сетка” английского языка – звук и значения в данном случае присваиваются произвольно – может выглядеть следующим образом:

начинаются с разных согласных, но имеют в окончании одну и ту же гласную. Хотя специфика звука и значения еще оставались неизвестными, Кобер при помощи “сетки” показала соотношение этих 10 символов. Сравнительная “сетка” английского языка – звук и значения в данном случае присваиваются произвольно – может выглядеть следующим образом:

Таблицы Кобер иллюстрируют паутину зависимостей, которая возникает, когда аналитик выстраивает варианты соединительных знаков в разных падежах для одного слова. “Сетка” Кобер напоминает головоломку судоку, в которой взаимозависимости между клетками (“Если я поставил «5» в этом поле, то уже не могу записать «5» в соседнем”) помогают найти единственно верное решение. Кобер знала, что, когда будут открыты отношения “звук – значение” для нескольких знаков линейного письма Б, ее “сетка” начнет заполняться сама.

Кобер показала, что, когда во флективных языках используется слоговое письмо, сопоставление флективных паттернов языка служит способом заставить “выйти из тени” информацию об отношениях между знаками. Именно эта информация, мастерски представленная в статье 1948 года, стала первым ключом, разъясняющим отношения между звуками и символами забытого языка критян. Кобер писала:

Рассуждая о минойской письменности, нередко говорят, что не может быть дешифрован неизвестный язык, записанный неизвестным письмом. Это оптимистичное видение ситуации. Мы имеем здесь дело с тремя неизвестными: языком, письменностью и значениями. Двуязычная надпись очень полезна, поскольку придает смысл бессмысленному сочетанию символов. Те, кто сожалеет о том, что двуязычного памятника минойской культуры до сих пор не найдено, забывают, что билингва не гарантирует немедленную дешифровку. Розеттский камень был найден в 1799 году. Шампольон начал интенсивно работать в 1814 году, но лишь в 1824 году (четверть века спустя после находки Розеттского камня) он смог опубликовать убедительное доказательство того, что нашел ключ к дешифровке египетской письменности… Давайте трезво взглянем на факты… Неизвестный язык, записанный неизвестным письмом, не может быть дешифрован даже вне зависимости от наличия билингв. Наша задача – выяснить, что это был за язык или какими были фонетические значения знаков, и так устранить одно из неизвестных. Сорок лет попыток дешифровать письменность минойцев, догадки то по поводу их языка, то по поводу значения знаков письменности, то по поводу того и другого сразу доказали, что эти упражнения бесполезны… Жители древнего Крита не жили в вакууме, и они не пропали бесследно и в одночасье. Повсюду остались следы их языка. Эти следы ничего не значат для нас сейчас, потому что мы знаем недостаточно об их письменности. Перед нами стоит задача проанализировать эту письменность тщательно, честно и беспристрастно… Когда у нас появятся факты, определенные выводы родятся сами собой. Пока мы не получим фактов, любые выводы невозможны.

В конце декабря 1947 года Кобер получила срочное письмо от Дэниела с предупреждением о “заминке” по поводу Пенсильванского университета.

Вы – №2 в списке почти каждого члена комитета… Ваши минойские достижения… теперь прекрасно известны совету… Требуется, и даже очень требуется, серьезное подтверждение ваших способностей в индоевропейской, особенно в греческой и латинской лингвистике. Несколько человек написали, что у них нет никаких сомнений в том, что вы можете обеспечить удовлетворительное преподавание в этой области, однако некоторые намекнули, что вам, возможно, придется подучиться. Необходимо категорическое заявление, что вы обладаете квалификацией в этих областях. У меня самого нет сомнений, что вы более чем достойны, но требуется больше, чем лишь мои попытки заняться этим вопросом. Если вы сможете получить от первоклассного специалиста такую рекомендацию, то, думаю, ваши шансы получить эту работу очень даже неплохи.

В ответ Кобер прямо поинтересовалась: “Не кажется ли вам, что претензии в основном заключаются в том, что я женщина? Даже если об этом не говорят открыто… Что же касается «зубрежки», то любой должен «зубрить», чтобы подготовить курс… Все мои великие учителя… готовились даже к курсам, которые они вели снова и снова. Конечно, и мне придется это делать”.

Дэниел ответил: “Тот факт, что вы женщина, не играет никакой роли в этом деле”. Проблема в нескольких членах комитета, ученых-индоевропеистах. Один “слабый, ленивый и впечатлительный”. Второй “обладает первыми двумя качествами, а еще упрямством, которого [предыдущему], похоже, недостает”. Третий “уже семь лет доцент и… сказал мне откровенно, что… должен противиться любым назначениям на ранг выше его, потому что они зароют его навсегда. Ну разве не мило?.. Я буду не слишком груб, если скажу, что посредственность – основной критерий выбора. [Члены комитета] третьесортны… и просто не хотят нанимать людей, которые на это укажут… Я уверен, что декан Кросби, хотя он пока мало что сказал, принял решение мешать вам сколько сможет… Я узнал много нового о природе человека, повадках рода professoricus”. Противостояние продолжится в начале 1948 года. В феврале Дэниел напишет: “Я сворачиваю интриги против ваших соперников”.

В мае 1948 года Пенсильванский университет наконец принял решение: должность досталась выдающемуся индоевропеисту Генри Хенигсвальду. “У меня плохие новости, – сообщил Дэниел. – Я страшно разочарован, возможно, даже сильнее, чем вы. Я грезил о том, как мы развернулись бы с вами и минойской коллекцией… Хенигсвальд – хороший человек, но это не то же самое. Может быть, вас отчасти успокоит то, что вы были очень близки к назначению, если бы всего один человек перешел на нашу сторону… Я думаю, мы могли переубедить его. Но нечего жалеть о сбежавшем молоке”.

“Ну, это было занятно, – ответила Кобер, – не могу сказать, что новость стала неожиданной, потому что я с давних пор пессимист”.

Впрочем, Пенсильванский университет в любом случае хотел учредить Минойский центр, и Кобер тратила свой единственный выходной в месяц на поездки в Филадельфию. А пока ее назначили научным сотрудником университетского музея – почетный титул без жалованья.

Кобер и Дэниел начали разрабатывать план. Кобер составила список кандидатов в сотрудники центра – “общества взаимопомощи”. “Если все получится, как мы надеемся, – написала она Генри Аллену Мо в июле, – то ученые из десятка стран, в настоящее время работающие более или менее изолированно, смогут сотрудничать, и, возможно, наши совместные усилия позволят решить задачу”. В верхней части списка стояли имена в том числе Сундвалла и Майрза, а предпоследним – Бедржиха Грозного. Это имя Кобер сопроводила тремя вопросительными знаками. Последним, с четырьмя вопросительными знаками, значился Майкл Вентрис.

К тому времени Майрз привлек к подготовке кносских надписей к публикации и Вентриса. Переписка между ними началась в 1942 году. Майрз похвалил Вентриса за статью 1940 года в “Американском археологическом журнале”. В конце войны он обратился к Вентрису с таким же предложением, как и к Кобер: право доступа к неопубликованным транскрипциям Эванса.

Вентрис с удовольствием согласился, хотя и не мог воспользоваться этим предложением до 1946 года. Вскоре после этого, с благословения Майрза, он аккуратно скопировал сотни надписей из заметок Эванса и с фотографий. (Прежде это делала и Кобер.) (Копирование более 2 тыс. надписей оказалось делом непростым для обоих.) Вентрис проводил вечера за изящным столиком в своем лондонском доме, уверенной рукой архитектора рисуя символы линейного письма Б.

Если для Кобер транскрипции линейного письма Б были рабочим материалом, то транскрипции Вентриса являлись произведением искусства. Даже его обычный почерк (четкие квадратные буквы с идеальными пропорциями, абсолютно горизонтальные строки) настолько необычен, что напоминает почерк слепца, пишущего по трафарету.

“Мистер Вентрис без проблем получил бы должность писца у Миноса”, – отметила Кобер, познакомившись с изготовленными им копиями. Ремарка одновременно и комплиментарная, и унизительная: Кобер будто говорила, что Вентрис мог быть и превосходным чертежником, но не более того. Увы, и Кобер, и Вентрис сильно недооценивали друг друга.

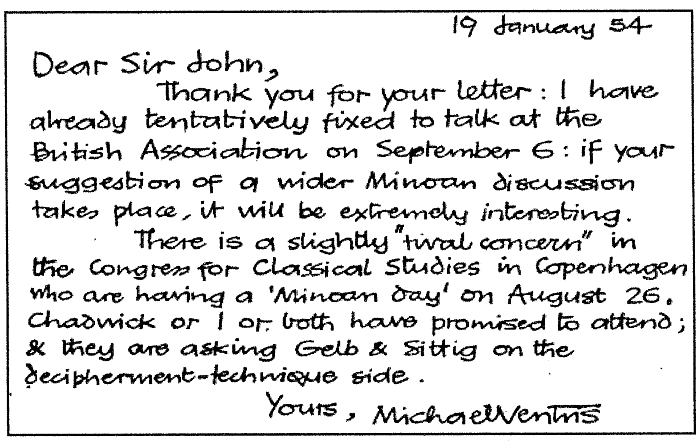

Автограф Майкла Вентриса.

В середине лета 1948 года планы организации Минойского центра были временно отложены – до тех пор, пока Кобер не вернется из Оксфорда, а Дэниел – из долгого путешествия в Грецию, на Кипр и в Турцию. Разведкой потенциальных мест раскопок для университетского музея Дэниел собирался заниматься с сентября 1948 года до февраля 1949 года. Он должен был отправиться в Афины 10 сентября – в день, когда Кобер уехала из Англии домой, в Нью-Йорк.

21 июля 1948 года Кобер отправится в Англию еще раз. В ее задачи входило не только расшевелить “Кларендон пресс”. Если бы это удалось, Кобер пришлось бы помогать Майрзу готовить к печати сложные, громоздкие рукописи. От их публикации зависело очень многое. “Пока же, – писала она, – невозможно добиться прогресса”.

В Оксфорде Кобер увидела, что здоровье Майрза стало еще слабее, и это затруднило доступ к надписям. “Леди Майрз держит его в постели по понедельникам и средам”, – написала она Дэниелу в августе. Тогда она занималась словарем, который нашла “в совершенном беспорядке… Каждое второе слово требует исправления”. Майрз был археологом, а не лингвистом, однако Кобер не делала поблажек никому.

Впервые после начала сотрудничества с Майрзом Кобер высказала замечания по поводу его работы. “Я лишь надеюсь, что он примет мои поправки, – писала она Дэниелу. – Мне очень не хотелось бы публиковать то, что у него есть сейчас. Я не хочу и упоминания своего имени в связи с этой работой. Он далеко не в лучшей форме, и мне трудно настаивать на своем”.

Кобер понимала, что Майрз жил лишь публикацией тома. Но из переписки ясно, что иметь с ним дело было трудно с самого начала. “Он доставил мне немало хлопот, пока я работала с линейным письмом Б, – писала она Дэниелу в августе. – Я только что переписала Scripta Minoa II и готова отдать ее в «Кларендон пресс». Теперь надо заставить сэра Джона расстаться с рукописью. Лучше сожгите это письмо… Сейчас я готовлю словарь для публикации – работы здесь на месяц, а у меня меньше недели. Что за жизнь!”

Здесь, в Оксфорде, линии Кобер и Вентрис впервые пересеклись. Летом 1948 года Вентриса также пригласили в Оксфорд, чтобы он помог готовить Scripta Minoa II для печати. Когда он приехал, Кобер уже была там. Но, судя по всему, испугавшись многоучености Кобер и Майрза, он сбежал. Этой моделью сложения с себя полномочий он воспользуется еще не раз.

Вдобавок к исправлению майрзовского словаря линейного письма Б для публикации на Кобер лег груз обязанностей простого переписчика, в том числе утомительное копирование вручную сотен надписей для печати. Кроме того, она согласилась (как оказалось, опрометчиво) помочь Майрзу подготовить рукопись тома Scripta Minoa III, посвященного линейному письму А.

Было и некоторое утешение. Во-первых, Кобер ждала публикации Scripta Minoa II: тогда она смогла бы, наконец, открыто пользоваться надписями. Во-вторых, она рада была вернуться в Сент-Хью: за год она соскучилась по английскому интеллектуальному климату. В-третьих, за день до того, как Дэниел уплыл в Грецию, он написал Кобер: “Два декана… еще раздумывают, как сделать, чтобы вы получили пост в Пенсильванском университете. Может, сработает?”

Несмотря на все усилия Кобер, в сентябре, когда она отправилась домой, в Нью-Йорк, публикация Scripta Minoa II не приблизилась. Помимо плачевного состояния рукописи, удручало то, что она и Майрз не сошлись на основополагающем принципе: как классифицировать и представить почти 2 тыс. кносских надписей. Он хотел представлять все, что нашел Эванс, располагая таблички по принципу их местонахождения во дворце. Кобер, напротив, провела годы, группируя надписи тематически: все таблички о зерне – вместе, все, что касается вина – вместе, то же самое – относительно людей, лошадей и т.д. Для нее это была более содержательная классификация, позволяющая сосредоточиться на табличках по списку, что, в свою очередь, позволяло выделять существительные и их грамматические формы.

Хотя Майрз согласился с ее подходом, он не считал язык табличек линейного письма Б флективным. “Он хочет использовать мою классификацию надписей, но настаивает, что никаких падежей нет! – в отчаянии писала Кобер Дэниелу. – А ведь моя классификация основана на падежах”.

С этого момента начинает меняться некогда почтительный тон Кобер (“Я в восторге от этого великого историка”, писала она самому Майрзу в 1946 году) в ее письмах о Майрзе. В письме Сундваллу, написанном вскоре после второй поездки в Оксфорд, Кобер упоминает Майрза, который “до сих думает… что падежей не существует, а то, что он не понимает, связано с ошибками минойского писца”. Она пишет Эммету Беннету в Йельский университет: “Это не лучшее мое решение, но я позволила сэру Джону Майрзу использовать мою классификацию в качестве основы для обсуждения надписей линейного письма Б. Мне не нравится эта идея… так как он все еще думает, будто все слова – имена существительные и все – в именительном падеже. Но я, наконец, сказала, что он может это сделать, если укажет, что… это его интерпретация, а не моя… Теперь я планирую опубликовать собственную интерпретацию, как только выйдет SM [Scripta Minoa II]”.

18 сентября 1948 года, к началу семестра, Кобер вернулась в Бруклин – и очень скоро потонула в работе. “Я дома уже почти месяц и не сделала даже столько, сколько смогла бы сделать за несколько дней непрерывной работы, – жаловалась она. – Это раздражает – останавливать работу в 11 вечера, часто прямо посреди процесса, чтобы лечь в кровать, иначе я не смогу прийти на занятия вовремя. А потом неожиданно сваливается заседание комитета или являются неожиданные визитеры, и я несколько дней не могу вернуться к работе”.

Кобер исполняла не только университетские обязанности. В то же время она правила машинописную Scripta Minoa II, а также рукопись Майрза Scripta Minoa III. Из-за всего этого ей оставался едва ли не час в день для собственной работы над линейным письмом Б. И все же у нее оставался повод для оптимизма: через пять месяцев, когда Дэниел должен был вернуться из-за рубежа, они смогли бы обсудить планы касательно Минойского центра и даже, возможно, ее переход в Пенсильванский университет. “Желаю вам удачи и с нетерпением жду встречи в феврале”, – написал ей Дэниел перед отъездом, в начале сентября.

18 декабря 1948 года в Анкаре Джон Франклин Дэниел умер от сердечного приступа. Ему было 38 лет.

Назад: Глава 6 И нашим, и вашим

Дальше: Глава 8 “Поторопитесь и дешифруйте это!”