Книга: Некоторые вопросы теории катастроф

Назад: Глава 34. «Потерянный рай», Джон Мильтон

Дальше: Глава 36. «Метаморфозы», Овидий

Глава 35. «Таинственный сад», Фрэнсис Ходжсон Бернетт

Дни плелись один за другим, неразличимые, словно школьницы. Только форменным платьем и отличаются: день – ночь, день – ночь. Мне было неохота принимать душ и готовить нормальную еду. В основном я лежала на полу. Детский сад сплошной, однако поверьте мне на слово: если есть возможность лежать на полу и чтобы никто тебя не видел, будешь лежать. Еще я открыла для себя эфемерное, но несомненное наслаждение: отгрызть полплитки горького шоколада, а оставшуюся половину забросить за диван в библиотеке. Еще можно читать и читать, пока не защиплет глаза и буквы не поплывут, как вермишелины в супе.

Я прогуливала школу, будто мальчишка с несвежим дыханием и липкими ладонями. С утра брала «Дон Кихота» (Сервантес, 1605) – казалось бы, скорее могла взять в видеопрокате какую-нибудь порнуху или хотя бы «Дикую орхидею» с Микки Рурком, так ведь нет – и любовный романчик в бумажной обложке, который годами прятала от папы, «Молчи, молчи, моя любовь» (Эстер, 1992).

Я думала о смерти. Не о самоубийстве, нет, никакой такой театральщины. Скорее это было, как будто я много лет подчеркнуто ее не замечала, а теперь вот вынуждена обмениваться любезностями, потому что больше поговорить не с кем. Представляла себе, как Эвита, Хавермайер, Моутс, Тра и Тру ищут меня по лесам, ночью, с факелами, дубинками и вилами (так суеверные крестьяне охотятся на чудовище) и находят мое ссохшееся тело на кухонном столе – руки бессильно свесились вниз, лицо уткнулось в пах чеховскому «Вишневому саду» (1903).

Изредка я пробовала собраться с силами, как Молли Браун в той спасательной шлюпке «Титаника», или даже придумать себе какое-нибудь полезное хобби, как Птицелов из Алькатраса, но ничего не получалось. Я думала: «Будущее» – и видела черную дыру. Я отощала, как макаронина. В моем активе не было ни друзей, ни водительских прав, ни инстинкта выживания. Не было даже специального накопительного счета, какой ответственные родители заводят на имя ребенка, чтобы он мог лучше осмыслить, что такое Деньги. К тому же мне предстояло еще целый год оставаться несовершеннолетней (день рождения у меня 18 июля). У меня не было ни малейшего желания загреметь в приемную семью – чудный воздушный замок, где за мной будут присматривать Билл и Берта, пожилые супруги с Библией наперевес, требуя, чтобы я называла их «мамуля» и «папуля», и радостно откармливая меня, словно индейку к празднику, салатом из щавеля, клецками и пирогом с бельчатиной.

На седьмой день зазвонил телефон. Я не взяла трубку, хотя и подскочила к автоответчику. Сердце бешено колотилось: вдруг это папа?

– Гарет, у нас тут целый переполох, все тебя ищут, – сказал профессор Майк Девлин. – Куда ты пропал?

– Что происходит? Говорят, вы не вернетесь. – Это уже доктор Илайджа Мастерс, завкафедрой литературы, выпускник Гарварда и помощник гарвардской приемной комиссии. – Если так, то очень жаль! Как вы помните, у нас осталась неоконченной шахматная партия, и я намеревался разбить вас в пух и прах. Не хочется думать, что вы специально сбежали, чтобы лишить меня удовольствия сказать вам «Шах и мат»!

– Доктор Ван Меер, будьте так добры, позвоните в школу как можно скорее! Ваша дочь Синь уже целую неделю не посещает занятия. Надеюсь, вы понимаете, что, если она не нагонит пропущенный материал, получение аттестата…

– Доктор Ван Меер, это Дженни Мердок, я сижу в первом ряду на вашем семинаре «Демократия и общественные структуры». Я хотела спросить: разве руководство нашими рефератами передано Соломону? Он дает нам совершенно другие требования. Говорит, в реферате должно быть от семи до десяти страниц, а вы в программе на семестр написали: двадцать – двадцать пять. Мы ничего понять не можем. Разъясните, пожалуйста, мы очень просим! Я вам еще на электронную почту написала.

– Гарет, перезвони мне, пожалуйста, домой или на работу. – Голос декана Кушнера.

Когда я разговаривала с Барбарой, то сказала, что неправильно записала папин контактный телефон на время конференции, и попросила сразу мне сообщить, если папа проявится. Она мне не звонила, так что я позвонила ей.

– Мы по-прежнему ничего не знаем, – сказала Барбара. – Соломон Фримен взял на себя его класс до конца семестра. У декана Кушнера скоро будет сердечный приступ. Где он?!

– Ему пришлось поехать в Европу, – сказала я. – У его мамы плохо с сердцем.

– Ох, – сказала Барбара. – От всей души сочувствую! Она поправится?

– Нет.

– Боже, как грустно. А почему же тогда он?..

Я повесила трубку.

И задумалась – не схожу ли я с ума? Иначе откуда эта апатия? Всего неделю назад я считала себя абсолютно нормальной, а сейчас вдруг вспомнилась одна женщина – мы с папой несколько раз видели ее на улице, она постоянно бормотала ругательства, как будто чихала. Как она стала такой? Вступила в безумие медленно и плавно, как девушка из хорошего общества спускается по лестнице на своем первом балу, или в мозгу однажды случилась поломка, внезапная, как укус ядовитой змеи? Лицо у нее было красное, словно руки после мытья посуды, а подошвы босых ног – черные, как будто она их старательно вымазала дегтем. Проходя мимо нее, я всегда задерживала дыхание и крепче сжимала папину руку. Он тоже пожимал мне руку в ответ – безмолвно обещая, что никогда не допустит, чтобы я вот так бродила по городу, с колтуном на голове, в рваной робе, испачканной мочой и уличной грязью.

А теперь я могу сколько угодно шататься по городу с колтуном на голове и в изгаженной робе. Буду продавать себя за бублик с маком. Сбылось то самое «не смеши» и «что ты такое говоришь». Видно, я была не права насчет безумия – оно может приключиться с каждым.

* * *

Уважаемые поклонники «Марат – Сада», я должна вас огорчить: в здоровом организме поддерживать депрессивное оцепенение удается десять-одиннадцать, самое большее – двенадцать дней. После этого мозг волей-неволей отмечает, что данное состояние души подобно одноногому на состязании по пинкам в зад, и если не прекратишь валять дурака, то, гори оно все огнем, дело реально пахнет керосином (см. «Поговорки народов мира», Льюис, 2001).

Я не сошла с ума. Я просто безумно разозлилась (см. Питер Финч в фильме «Телесеть»). Злость – вот великий освободитель, вовсе не Авраам Линкольн. Скоро я уже не витала бледной тенью, а носилась по дому номер 24 на Армор-стрит, расшвыривая рубашки, и вышивки июньских букашек, и библиотечные книги, и картонные коробки с пометкой «НЕ КАНТОВАТЬ», словно буйствующий Джей Гэтсби. Я искала хоть какую-нибудь, пусть самую крошечную зацепку, которая подскажет, куда девался папа и почему он сбежал. Нет, я не тешила себя надеждой найти Розеттский камень – исповедь на двадцати страницах, аккуратно запрятанную под матрас или в морозильник: «Радость моя. Теперь ты все знаешь. Прости, мое облачко! Только позволь мне объяснить. Начнем с Миссисипи…»

Вряд ли это случится. Как торжествующе объявила пингвинообразная миссис Макгилликрест, учительница в школе города Александрия: «В реальной жизни deus ex machina никогда не появляется, так что лучше ищите другие варианты».

Шок от осознания, что папа сбежал (нет, шок – слишком слабо сказано; потрясение, остолбенение, остолбофонарение), что он преспокойно обманул, обдурил, облапошил (снова не то – оболванодурогорошил), и кого – меня, меня, свою дочку, «редкой силы ума и характера», как говорил обо мне доктор Ординот, «такую чуткую», которая «все замечает», по словам Ханны Шнайдер… Это настолько невероятно, ужасно, немыслимо (неужвермыслимо), что остается один возможный вывод: мой папа – безумец, гений и обманщик, самый изощренный враль на свете.

«В области секретов и тайн папа – все равно что Бетховен в музыке», – сказала я себе (то был первый из афоризмов, сочиненных мной в последующие дни). В состоянии остолбофонарения человеческий мозг вырубается напрочь, а перезагрузившись, начинает работать в самых неожиданных и нестандартных форматах. Один из них напоминает игру «Писательские ассоциации» – папа ее придумал, когда мы колесили по Америке.

Только папа все-таки не Бетховен. И даже не Брамс.

А жаль, потому что ответы оказались куда более пугающими, чем непонятные и запутанные вопросы, по которым я могла безнаказанно строить любые угодные мне теории.

Ураганом пройдясь по дому, я не нашла никаких серьезных улик, только статью о беспорядках в Западной Африке и книгу Питера Кауэра «Ангола. Взгляд изнутри» (1980) – они завалились в щель между папиной кроватью и тумбочкой – да три тысячи долларов хрустящими новенькими бумажками в кружке на холодильнике с надписью «ДУМАЮ О ТЕБЕ» (подарок июньской букашки Пенелопы Слейт). Папа нарочно мне их оставил – обычно в этой кружке хранилась мелочь. На одиннадцатый день после его бегства я вышла на улицу забрать почту: книжечку купонов на скидки, два каталога одежды, заполненный бланк заявки о создании кредитной карточки на имя мистера Меери фон Гаре с нулевым начальным вкладом и толстый деловой конверт, адресованный мисс Синь Ван Меер и надписанный великолепным почерком – гордым, как пение рожка и грохот дилижанса, запряженного породистыми скакунами.

Я сейчас же надорвала конверт и вытащила толстую пачку бумаг. Среди них я не нашла ни данных о подпольной торговле людьми в Южной Америке, ни объявленной в одностороннем порядке папиной декларации независимости («В жизни рано или поздно наступает момент, когда отцу необходимо разорвать семейные узы, привязывающие его к дочери…»). К пачке была приложена короткая записка на почтовой бумаге с монограммой.

«Ты просила эти материалы. Надеюсь, они тебе помогут», – написала Ада Харви и прибавила внизу свои инициалы с шикарным росчерком.

Я тогда трубку повесила, не попрощавшись, без слова извинения, как суши-повар оттяпывает голову угрю, – а она все-таки прислала материалы, которые собрал ее отец. Я кинулась в дом, плача на бегу. Давно копившиеся слезы хлынули сами собой. Я села за стол в кухне и принялась изучать бумаги, листок за листком.

Почерк у Смока Харви был вроде папиного – мелкусенькие буковки с сильным креном к юго-западу. На каждой странице в правом верхнем углу была надпись заглавными буквами: «ПОЛНОЧНЫЙ ЗАГОВОР». Вначале излагалась история Ночных дозорных с именами и общей методологией (интересно, где он раздобыл эти сведения, – ни папина статья, ни книга Литтлтона не упоминались). Далее следовали страниц тридцать, посвященных Грейси, – разобрать их было почти невозможно (по всему листу, словно отпечаток шин, тянулась темная полоса от ксерокса). «По происхождению грек, а не турок!», «Родился в Афинах, 12 февраля 1944 г., мать гречанка, отец американец», «причины радикальных настроений не установлены».

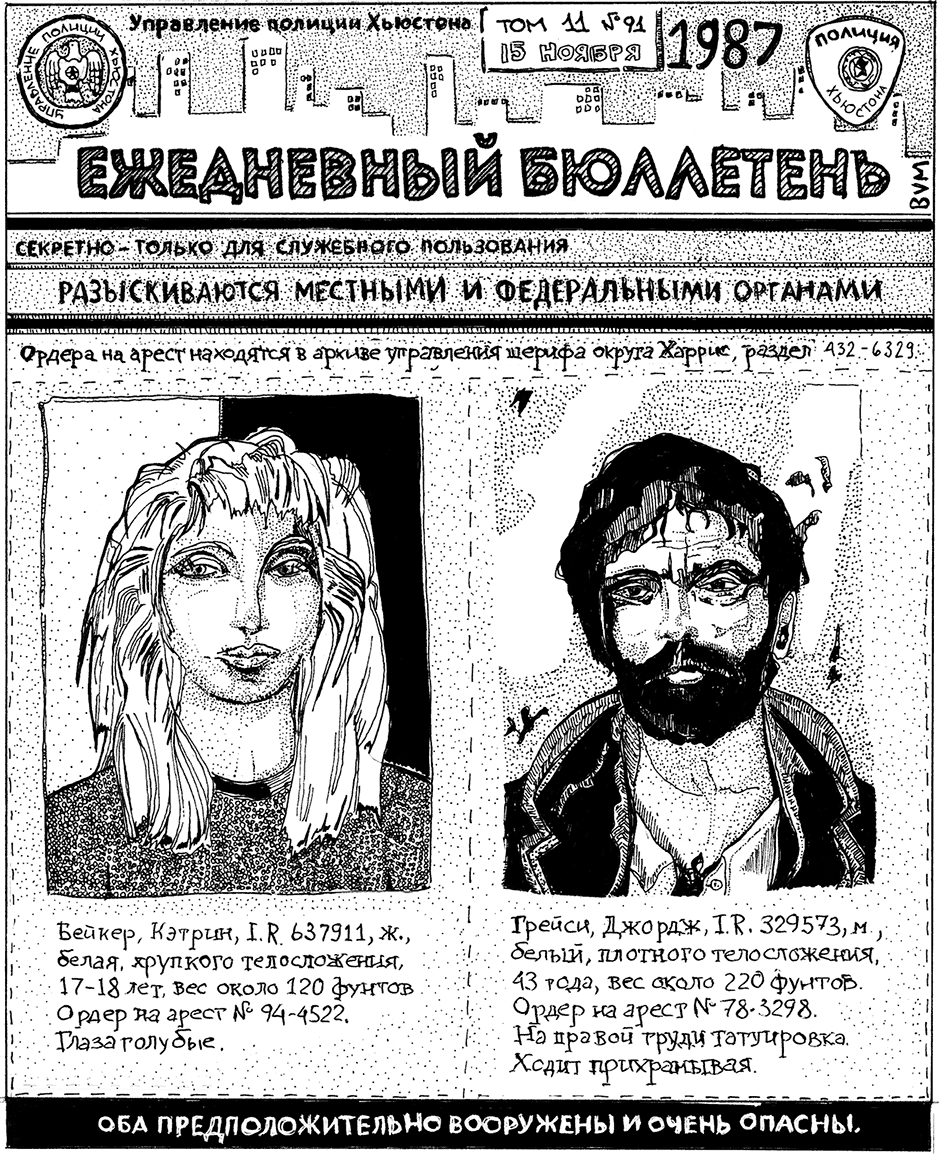

Я стала листать дальше. Копии двух статей из старых газет, издающихся в Западной Виргинии и в Техасе, о тех самых взрывах: «Убит сенатор, под подозрением борцы за мир», «Взрыв в „Оксико“, четверо убитых, разыскиваются „Ночные дозорные“». Статья из декабрьского номера журнала «Лайф» за 1978 год, «Прекращают политическую активность» – о роспуске подпольных организаций «Синоптики», «Студенты за демократическое общество» и других политических групп левого толка. Несколько заметок о КОИНТЕЛПРО и других ухищрениях ФБР, крошечная статеечка из калифорнийской газеты – «Радикалы замечены в аптеке». Затем – информационный листок: «15 ноября 1987, ежедневный бюллетень, Управление полиции Хьюстона, секретно, только для служебного пользования. РАЗЫСКИВАЮТСЯ МЕСТНЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА, ордера на арест находятся в архиве управления шерифа округа Харрис, раздел 432-6329…»

У меня сердце остановилось.

Со страницы, чуть выше текста – «Грейси, Джордж, I.R. 329573. м., белый, плотного телосложения. Ордер на арест № 78-3298. На правой груди татуировка. Ходит прихрамывая. Оба предположительно вооружены и очень опасны» – на меня смотрел Ром-баба (нагл. пос. 35.0).

[НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ 35.0]

Правда, на полицейской фотографии у Серво была густая борода, похожая на стальную мочалку, и при ней усы, что сильно искажало контуры лица, да и сам снимок (с камеры наружного наблюдения) был черно-белый и очень нечеткий. Но горящие глаза Серво, его безгубый рот, похожий на щель в коробке из-под бумажных салфеток, и посадку крошечной головы на бугрящихся плечах не узнать было невозможно.

«Он всегда хромал, – сказал мне папа в Париже. – Еще когда мы учились в Гарварде».

Я схватила листок – на нем была еще и фотография Кэтрин Бейкер, та самая, что я видела в интернете («Федеральные органы охраны правопорядка и управления шерифа округа Харрис просят общественность помочь в сборе информации, позволяющей арестовать вышеуказанных лиц и предать их суду», – прочла я на второй странце). Перерыла все ящики стола у себя в комнате и среди старых домашек и контрольных откопала посадочные талоны «Эр Франс», почтовую бумагу из отеля «Ритц» и кусочек миллиметровки, на котором папа записал домашний и мобильный телефоны Серво в тот день, когда они пошли в Сорбонну и бросили меня одну.

Сперва я перепутала код страны, переставила местами ноль и единичку, но в конце концов правильно набрала номер мобильного. Услышала шипение и потрескивание – номер больше не обслуживается. Тогда я позвонила на домашний номер. Терпеливая испанка после многих Como? и Que? объяснила, что здесь не частное жилище, нет, квартира сдается внаем на понедельной основе, от фирмы «Гоу-Шато Инкорпорейтид». Она назвала адрес веб-сайта и бесплатный номер телефона (800-ILE-297, ). Я позвонила. Неприветливый мужской голос ответил, что данная квартира находится в распоряжении компании с 1981 года. Я попробовала выяснить, кто ее снимал с 26 декабря, но мне сказали, что фирма не разглашает личную информацию клиентов.

– У вас есть еще какие-либо пожелания?

– Речь идет о жизни и смерти! Людей убивают!

– Вы получили ответы на все свои вопросы?

– Нет!

– Большое спасибо за звонок.

Я повесила трубку и долго сидела на краешке кровати, не понимая, почему небо не лопнуло и не разошлось по шву, как штаны водопроводчика. Хоть бы деревья задымились, корчась в пламени… Нет, день за окном равнодушен, как наглый подросток, или старая проститутка в дешевом кабаке, или обрывок елочной мишуры. Мои миросотрясающие открытия касаются только меня, и никакого до них дела нет комнате, и солнечным лучам, похожим на девиц в золотых бесформенных платьях, скучающих у стеночки, потому что их никто не пригласил на танец, и теням от оконной рамы, растянувшимся на полу, словно загорающие дуры на пляже. Я вспомнила, как Серво прислонил свою трость к прилавку в булочной, трость упала и стукнула стоявшую за ним девушку прямо по черной туфельке, девушка ахнула и вспыхнула, точно лампочка в игровом автомате, а я подняла трость, у нее был набалдашник в форме головы орлана, горячий и влажный от жирной ладони Серво. Я поставила трость на прежнее место, у самого его локтя, а он торопливо бросил через левое плечо, словно щепотку рассыпанной соли:

– М-м-м, мерси! Эту штуку надо бы держать на поводке, верно?

Наверное, не имело смысла ругать себя за то, что раньше не свела воедино эти явно неслучайные детали. (Много ли я знала людей с переломом бедра? Одного только Серво!) И тут, естественно (хотя и против воли), я вспомнила папины слова: «Сюрприз очень редко бывает незнакомцем; чаще это безликий пациент, читающий журнал рядом с тобой в больничном коридоре: лицо скрыто журналом, но оранжевые носки на самом виду, равно как и золотые карманные часы, и обтрепанные понизу брюки».

Но если Серво – Джордж Грейси, кто же тогда папа?

Серво по отношению к Грейси – то же, что папа по отношению к… Ответ неожиданно выскочил из темного угла, поднял руки над головой, пал ниц, умоляя о прощении и упрашивая не сдирать с него заживо кожу.

Я схватила свои «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» и стала перебирать листочки, ища тот, где были записаны странные прозвища «Ночных дозорных». В конце концов они отыскались тесной кучкой в самом низу четвертой страницы: Нерон, Бычий Глаз, Мохаве, Сократ и Франклин. Это же до смешного очевидно! Папа – Сократ, иначе – Мыслитель (по сведениям сайта ). Кем еще мог назваться папа? Маркс, Юм, Декарт, Сартр – это все для него мелко («старомодные болтуны»), а Платона он вообще не признавал («его способности как логика сильно переоценивают»). Может, кличку придумал кто-нибудь из «Ночных дозорных», но, скорее всего, папа сам небрежно предложил ее Серво перед собранием. Хотя такие тонкости папе обычно не давались; во всем, что касается Гарета-любимого, видимость равнодушия сидела на папе, как на тонкой-звонкой светской барышне – спортивная фуфайка. Я пробежала глазами мною же написанные слова: «Январь 1974, организация поменяла тактику и главной своей задачей поставила оставаться незаметной». В январе 1974-го папа поступил в Гарвардскую правительственную школу Джона Ф. Кеннеди. «В марте 1974 полиция чуть не захватила врасплох очередное сборище „Ночных дозорных“ на заброшенном складе в гроде Брейнтри, штат Массачусетс». От Брейнтри меньше получаса езды до Кембриджа – то есть от «Ночных дозорных» было меньше получаса до папы. Большая вероятность, что траектории движения двух тел во времени и пространстве пересекутся.

Должно быть, после вступления папы в организацию «Ночные дозорные» и поменяли стратегию. У читателей «Федерального форума» особенным успехом пользовались папины статьи «Свидание вслепую: преимущества незаметной гражданской войны» и «Специфика бунта в информационную эпоху» (он до сих пор еще иногда получал восторженные письма от читателей). На эту же тему он написал свою высоко оцененную диссертацию в Гарварде, в 1978 году, «Проклятие борца за свободу: ошибки партизанской войны и революций в развивающихся странах» (потому он и называл Суонна шарлатаном). Не надо еще забывать поворотный момент, о котором папа любил рассказывать в настроении «бурбон» (так он мог бы вспоминать о женщине, которую мимолетно видел на вокзале, – о женщине с шелковистыми волосами, наклонившей голову к окну, так что туманный кружок от дыхания на стекле заслонил ее губы). Это был тот самый случай в Берлине, когда папа на митинге протеста нечаянно наступил на развязавшийся шнурок Бенно Онезорга, когда полицейские застрелили ни в чем не повинного студента. Папа с тех пор усвоил: «если одиночка открыто выступит с протестом, его растерзают».

– С того момента, фигурально выражаясь, я перешел в большевизм, – говорил папа. – Именно тогда я пошел на штурм Зимнего.

Составляя карту своей жизни, я каким-то образом ухитрилась пропустить целый материк (см. «Антарктида. Самое холодное место на Земле», Тург, 1987). «Ты в своем лекционном зале прячешься и доволен?» – орал на папу Серво. Он был «подросток, у которого гормоны играют», а папа – теоретик. (Если честно, Серво попал не в бровь, а в глаз: папа терпеть не мог пачкать руки даже средством для мытья посуды, а уж тем более – человеческой кровью.) И наверняка Серво папе хорошо платил за его теории. Папа вечно жаловался на бедность, а когда дошло до дела, оказалось, что он вполне может жить как Кубла-хан: снять роскошный особняк номер 24 по Армор-стрит, останавливаться в «Ритце», доставить через всю страну тяжеленный антикварный письменный стол за 17 000 долларов и преспокойно соврать о цене. Даже папин любимый бурбон – «Джордж Т. Стэгг» – в «Библии выпивки» Стюарта Миллза (изд. 2003 г.) назван «„бентли“ всех бурбонов».

Когда я в Париже случайно подслушала, как спорили папа и Серво, говорили они о Ханне Шнайдер или о назревающей проблеме с Адой Харви? «Устраивать истерику», «откуда такая странность», «Симона де Бовуар»… Память упиралась, каждое слово надо было тащить клещами. В итоге я запуталась еще хуже. Ощущение было такое, что все мозги выскребли из головы столовой ложкой.

Вся моя прежняя жизнь – с дорогами, сонетными марафонами, настроениями «бурбон» и глубокомысленными цитатами давно умерших людей – с поразительной легкостью осыпалась бесполезной шелухой.

Сказать по правде, я сама удивлялась, какая я, оказывается, непробиваемая. Вот Вивьен Ли после съемок в фильме «Слоновья тропа» (о котором никто и никогда не слышал, кроме потомков Питера Финча) страдала истерией и галлюцинациями – для лечения потребовалась шоковая терапия, обертывание ледяной простыней и диета из сырых яиц. Я, наверное, тоже должна слегка свихнуться из-за открытия, что моя жизнь – такой же обман, как фокус иллюзиониста, вопрос на 64 000 долларов, русалка с острова Фиджи, дневник Гитлера и «Милли Ванилли» (см. гл. 3, «Мисс О’Хара», в кн. «Птицы терзаний. Прекрасные дивы экрана и их живые демоны», Ли, 1973).

Однако после откровения о Сократе дальнейшие явленные мне истины уже не так изумляли (способность к остолбофонарению через какое-то время иссякает, как деньги на кредитной карточке).

По-видимому, все десять лет, что мы колесили по стране, главной папиной заботой было не мое образование, а набор новых участников для Ночного дозора. Папа у них отвечал за кадровый вопрос, и делал это блестяще, зачаровывая людей, подобно сирене. Это и была та самая «умелая вербовка», о которой говорит Гийом на сайте . Иначе никак не объяснить с точки зрения логики череду его младших коллег-преподавателей, которые приходили к нам обедать и слушали, как под гипнозом, папину Нагорную проповедь – историю о проклятии Тобиаса Джонса и о теории целеустремленности. «Есть волки, а есть планктон», – изрекал он свой рекламный слоган. Мало того что никакие это были не преподаватели – их и вообще не существовало на свете.

Не было тугоухого доктора Люка Ординота, надежды исторического факультета Миссурийского университета в Арчере. Не было темноглазого преподавателя лингвистики Марка Хилла. Нашелся, правда, преподаватель зоологии Марк Хаббард, но с ним поговорить не удалось, поскольку он уже двенадцать лет находился в творческом отпуске в Израиле – изучал там исчезающую разновидность стрепета, Tetrax tetrax. Что еще страшнее – не было Арни Сандерсона, преподавателя всемирной истории театра и драмы, с кем папа ужинал в тот памятный вечер, когда Эва Брюстер уничтожила маминых бабочек, и потом еще раз – в ту ночь, когда папа сбежал.

– Алло?

– Здравствуйте, мне нужно поговорить с преподавателем, который работал у вас на кафедре английской литературы осенью две тысячи первого. Его зовут Ли Санджай Сун.

– Как фамилия, вы сказали?

– Сун!

Короткая пауза.

– У нас такого нет.

– Может быть, он работал на полставки…

– Я понимаю, но такого не было…

– Может быть, он уехал? В Калькутту, в Тимбукту? Или попал под автобус…

– Прошу прощения?

– Извините, я просто… Если можно поговорить хоть с кем-нибудь, кто его знает, я была бы очень благодарна…

– Я двадцать девять лет работаю на факультете и могу точно сказать – у нас никогда не было преподавателя по фамилии Сун. Сожалею, мисс, но больше ничем не могу помочь.

Естественно, я задумалась, не был ли и папа фальшивым преподавателем. Я несколько раз присутствовала на его лекциях, но в большинстве университетов, где он работал, никогда не бывала. И если бы я не видела собственными глазами тесную комнатку, которую папа называл «моя конура», «мой склеп», «и в этом чулане я должен придумывать идеи, способные вдохновить американскую молодежь», невольно вспомнила бы философскую задачку: слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет? Иными словами, реальна эта комната или, может, ее тоже не существует?

Но тут я как раз ошиблась. Папу знали все, включая недавно поступивших на работу секретарш. Кажется, где бы папа ни появлялся, за ним тянулась вымощенная желтым кирпичом дорога всеобщего восхищения.

– Как у него дела, кстати? – спросил декан Ричардсон из Арканзасского университета в Вильсонвилле.

– Замечательно.

– Я часто думаю, как он и что. Вот на днях вспоминал – попалась в «Трудах» статья Вирджинии Суммы, восхваляющая нашу политику на Ближнем Востоке. Так и слышу, как Гарри хохотал бы! Кстати, давно не видел его статей. Что делать, времена меняются. Нонконформисты, кто идет не в ногу, уже не так легко находят площадку, чтобы высказываться.

– Ничего, он справляется.

Ясное дело, если в уголке твоей жизни завелась плесень, тут надо включить беспощадные флуоресцентные лампы (как в курятнике) и на карачках отдраить все углы без исключения. Соответственно, я решила расследовать еще один интересный вопрос: что, если июньские букашки тоже никакие не букашки, а роскошные павлиноглазки Изабелла (Graellsia Isabellae), самые неотразимые из всех европейских бабочек? Вдруг папа их тоже сагитировал вступить в «Ночные дозорные» и они только делают вид, будто тянутся к нему, как литий к фторопласту (см. «Странное притяжение противоположно заряженных ионов», Були, 1975)? Мне хотелось, чтобы так и было. Ужасно хотелось их спасти от чахлых фиалок на окошках, от робких телефонных звонков, как-нибудь вытащить их из тепловатой заводи, где нет жизни – ни кораллов, ни попугаев, ни разноцветных тропических рыб (и уж конечно, морских черепах). Папа посадил их корабль на мель, а я их освобожу и отправлю в свободное плавание. Пусть плывут в Касабланку, в Бомбей, в Рио-де-Жанейро (все хотят в Рио-де-Жанейро), пусть исчезают в морской дали, красиво и поэтично.

Для начала я позвонила в справочную и узнала номер телефона июньской букашки Джесси Роуз Рубимен – она все еще жила в Ньютоне, штат Техас, и по-прежнему оставалась наследницей фирмы «Ковры Рубимена».

– Если я еще раз услышу его имя… я до сих пор иногда подумываю выяснить, где он живет, пробраться в спальню и, пока спит, оттяпать ему его хозяйство напрочь! Поделом было бы.

Закончились мои изыскания тем, что я узнала в справочной номер телефона июньской букашки Шелби Холлоу.

– «Ночной дозор»? Я что, выиграла картину в лотерею?!

Если только июньские букашки не были гениальными актрисами, не хуже Дэвис и Дитрих, то Ханна Шнайдер была здесь единственной бабочкой, носившейся в душной ночи от одного огонька к другому, словно очумелый пилот-камикадзе, не отступая, даже если я совсем выключала свет и старалась смотреть в другую сторону.

Удивительная особенность такой вот одинокой жизни: когда не с кем разговаривать, мысли носятся на просторе, без помех. Я с готовностью поверила, что папа называл себя Сократом. И в «Ночных дозорных» поверила, отыскивая малейшие упоминания об их деятельности, как частный сыщик в романе отыскивает пропавшую даму. Я даже могла поверить, что Серво и Ханна были любовниками (см. «Африканская змея-яйцеед», Энциклопедия живых существ, изд. 4-е). Наверное, Ром-баба не всегда кряхтел и мычал на каждом слове; в то далекое лето 1973-го он, по всей вероятности, выглядел романтическим бунтовщиком (и достаточно напоминал Эдгара По, чтобы тринадцатилетняя Кэтрин захотела навеки стать его Вирджинией).

Чего я никак не могла переварить – это сочетания «папа и Ханна». День за днем я заталкивала эту мысль поглубже в шкаф, берегла, будто старенькая бабушка, для Особого Случая, который так никогда и не наступит. Старалась отвлечься, иной раз даже успешно. Книги и пьесы не помогали, а читать наизусть Китса, конечно, вообще из рук вон глупо, все равно что спасаться от землетрясения в прогулочной лодочке. Вот телевизор помогал – реклама лосьона для бритья и мелодрамы, в которых загорелые красавцы по имени Бретт говорили: «Пришло время платить по счетам!»

И папа, и Ханна исчезли. Стали громадными бабочками под стеклом в пустой гулкой комнате. Я смотрела на них, кляня себя за тупость. Как могла я не замечать вопиющего сходства? Размер (намного больше натурального), яркие крылышки (повсюду привлекающие к себе внимание), детство в виде жалкой гусеницы (один – сирота, другая – богатая, но несчастная девочка), ночной образ жизни (оба канули в неизвестность, как во тьму), ареал обитания неизвестен.

Если мужчина так громко поносит женщину, как папа – Ханну («банальная», «непутевая», «не могла похвастаться крепким душевным здоровьем»), чаще всего за этой ширмой, как приз в телевикторине, скрывается роскошный автомобиль цвета беж под названием «Любовь», блестящий и непрактичный (наверняка через год сломается). Эта уловка стара как мир – как я могла попасться, ведь я прочитала всего Шекспира, включая поздние пьесы, а также биографию Кэри Гранта «Любовник поневоле» (Мерди, 1999).

«БАБОЧКИ. ХРУПКОЕ». Почему, как только я стараюсь думать о папе и Ханне вместе, в голову лезет старая картонная коробка? Этими двумя словами папа описывал маму. После всякой мишуры вроде плие и балансе и платья невыясненного цвета вдруг являлись эти слова, будто обедневшие гости на званом обеде, смущаясь и робея, словно папа говорил о ее стеклянном глазе или ампутированной руке. Ханна Шнайдер в «Гиацинтовой террасе» произнесла те же слова, обращаясь именно ко мне, а не ко всей нашей компании. Она сказала: «Есть люди хрупкие, как… как бабочки».

Они употребили одни и те же слова, потому что думали об одном и том же человеке.

Сколько раз папа, придумав кому-нибудь броское определение, прилеплял его, как наклейку на ветровое стекло (к примеру, декан Рой в Арканзасском университете в Вильсонвилле обозначался стандартной фразой «сладкий как сироп»). Должно быть, Ханна слышала, как папа говорил о маме. И точно так же, как однажды за обедом бросила мне в лицо папину любимую цитату (счастье, собака, солнце) и оставила в видеопроигрывателе кассету с папиным любимым фильмом (рассматривая Ханну в ультрафиолетовых лучах, я отчетливо видела на ней папины отпечатки пальцев), – вот так же она швырнула мне эти два слова, обронила кусочек своей черной тайны, словно тонкую струйку песка между пальцев. Даже наедине со мной, в лесу, Ханна так и не собралась с духом отдать ее всю – подбросить в воздух, чтобы тайна просыпалась нам на головы, застревая в волосах и прилипая к губам.

Вот она, правда, которую они все это время скрывали (папа – с яростью Пятой симфонии, Ханна – беспорядочно и неаккуратно). Они знали друг друга (по моим расчетам, с 1992 года) в том самом смысле, который отражали плакаты у нее в классе. Я уже никогда не смогу установить, было это как в фильме «Афера Томаса Крауна» или же как в «Завтраке у Тиффани» или они раз триста чистили зубы у одного и того же умывальника.

Я не ахнула. Даже не всхлипнула и не захныкала.

Я всего лишь встала на колени возле старой картонной коробки и провела кончиками пальцев по бархатным спинкам, по усикам и крылышкам, по булавкам и обрывкам картона, словно надеясь, что Наташа оставила мне зашифрованное послание – предсмертную записку, указывающую на ее мужа-предателя с той же точностью, с какой сама Наташа определяла бабочку Delias pasithoe по ярко-красному пятну на крылышках, отпугивающему птиц. Объяснение, загадку, шепот из страны мертвых. (Ничего такого в коробке не было.)

К этому времени мои «ЗАМЕТКИ ПО ДЕЛУ» занимали целую общую тетрадь – страниц пятьдесят. Я вспомнила, как Найджел показал мне в комнате Ханны фотографию (наверное, Ханна ее потом уничтожила, потому что в обувной коробке я этого снимка не нашла). Маленькая Ханна с белокурой девочкой, а на обороте пометка синими чернилами: 1973. Я села в «вольво», поехала в интернет-кафе на Орландо и проверила: вышитый на кармашке школьного пиджака Ханны золотой лев совпадал с эмблемой частной школы на 81-й Восточной улице. В эту школу Наташа ходила в 1973 году, когда родители заставили ее уйти из балетного училища Ларсона (см. ). (У школы был еще дурацкий девиз: Salva veritate)

Потом я долго рассматривала украденную из гаража фотографию – ту, где Ханна в образе панк-рокерши с короткими ярко-красными волосами. И я поняла, почему в январе, увидев Ханну с безумной стрижкой, обкорнанную почти под ноль, испытала назойливое ощущение дежавю.

Женщина, которая забрала меня из детского сада и привезла домой в день маминой смерти, красивая, в джинсах и с короткими красными волосами, торчащими в разные стороны, как иглы у дикобраза, о которой папа сказал, что она наша соседка, – это была Ханна.

Я нарезала подходящих кусочков из всех слышанных мной разговоров и соорудила коллаж – поразительный, но и отталкивающий (см. «Обнаженная врастопырку. Мозаика XI» в кн. «Неофициальная биография Индонезии Сотто», Грейден, 1989, стр. 211). «У Джейд в детстве была любимая подруга, – сказала мне Ханна, оплетая пальцы сигаретным дымом. – Красивая девочка, очень ранимая, хрупкая. Джейд ей доверяла, как сестре, могла ей обо всем рассказать. Убей не помню, как ее звали». «Бывают такие люди – хрупкие, ты их любишь и все равно ранишь… Я жалкая, да?» – сказала она тогда в лесу. «У нее в молодости случилась какая-то драма, – сказала Эва Брюстер. – Что-то связанное с молодым человеком и с ее подругой… Она не вдавалась в подробности, но говорила – не было дня, когда бы она не терзалась из-за того, что сделала».

Неужели это из-за Ханны Серво с папой постоянно цапались, хоть и работали сообща? Оба любили одну и ту же женщину – а может, это не было такое уж большое чувство, просто короткое замыкание в электрической цепи? И мы из-за Ханны переехали в Стоктон? Ханну совесть замучила, что подруга из-за нее покончила с собой, и оттого она осыпала меня комплиментами с придыханием и прижимала к своему костлявому плечу? Ученые сумели определить границы наблюдаемой вселенной, космологический горизонт («Протяженность нашей вселенной – 13,7 миллиарда световых лет», – с изумительной уверенностью пишет Гарри Миллз Корнблоу в книге «Азбука космоса» [2003]), и в то же время люди рядом с нами остаются все такими же непостижимыми – как это возможно?

Варианты ответов: «Да», «Возможно», «Наверное» и «Черт его знает».

Пошел четырнадцатый день без папы (за два дня до этого я получила сердечное письмо от мистера Уильяма Баумгартнера из Нью-Йоркского банка, сообщившего мне номер моего счета; оказывается, в 1993-м, когда мы уехали из Миссисипи, папа открыл целевой счет на мое имя). Я в кладовке при бывшем папином кабинете перебирала барахло на полках – в основном оставшееся от владельца дома, но был там и всякий хлам, что скопился у нас с папой за годы странствий: пара настольных ламп с абажурами салатового цвета, мраморное пресс-папье, похожее на обелиск (подарок от восхищенного студента), несколько потрепанных книжек с иллюстрациями («Путеводитель по Южной Африке», Дж. К. Булрич [1968]). Я нечаянно сдвинула с места плоскую картонную коробочку – папа написал на крышке «Столовые приборы» – и увидела за ней, в самом углу, прикрытый пожелтевшей смятой газетой (с мрачноватым названием «Руанда таймс») папин костюм Бригеллы: свернутый черный плащ и облупившуюся бронзовую маску с насмешливым крючковатым носом.

Я машинально развернула плащ и прижалась к нему лицом. Стыдно, вообще-то, разнюнилась… И тут я ощутила смутно знакомый запах – запах Говарда и Уол-Марта, запах из Ханниной спальни, навязчивый аромат одеколона, который расползается по комнате и не выветривается часами.

Знаете, как бывает – увидишь лицо в толпе, узнаешь глаза, линию скул или такой характерный подбородок, словно его простегали ниткой и сильно затянули в середине. Мучительно хочешь взглянуть еще раз и не можешь, как ни продираешься к нему сквозь толчею чужих локтей, сумок и туфелек. Только-только я узнала этот одеколон, в голове пантерой промелькнуло имя – и тотчас же ускользнуло, пропало из виду.