IV. И золото его тела

Это правда: я мечтал об Эдеме.Рембо. Сезон в аду

Шуффенекеру порой нужен был большой запас терпения, чтобы переносить Гогена.

Шуфф переехал в новую квартиру. Он поселился теперь в отдаленной части района Плезанс, возле старых укреплений, в квартале, пока еще мало заселенном, где серые пустыри тянулись среди немногочисленных строящихся зданий. Шуфф занимал маленький кирпичный трехэтажный дом с каменным цокольным этажом на улице Альфреда-Дюран-Клея, 12, у самой линии Западной железной дороги. Гогену он отдал кабинет на третьем этаже, рядом с большой комнатой, служившей мастерской.

Гоген вел себя в мастерской как хозяин. Такта ему не хватало. Ни то, что он всем был обязан Шуффу, ни восторженное отношение к нему друга – ничто не могло заставить его щадить Шуффенекера. Замкнутый в своем собственном мире, да и вообще слишком прямой, чтобы разыгрывать комедию вежливости, он не скрывал от Шуффа, как мало ценит его живопись. Когда он не высказывал этого напрямик, было еще хуже – его молчание, подкрепленное долгими ироническими взглядами, было оскорбительнее слов.

Гогену и в голову не приходило, что его хозяина обижает такое поведение. Он принадлежал к числу людей, настолько неспособных отвлечься от самих себя и собственных забот, что они замечают других, только когда те проявляют к ним неприязнь. Щедро одаривая Шуффа единственным, что у него было, то есть своими произведениями – живописью и керамикой, – Гоген был убежден, что ведет себя с ним по-дружески, хотя на самом деле зачастую держался откровенно оскорбительно.

Шуфф любил с важным и ученым видом бесконечно рассуждать о живописи перед своими друзьями, молодыми художниками. Гоген садился в сторонке, в углу мастерской, и мрачно курил, покачивая головой и бормоча: «Вот болван!»

Однажды Тео Ван Гог пришел посмотреть последние работы Гогена – Гоген заперся с ним в мастерской, захлопнув дверь перед носом Шуффа.

Не удивительно, что, несмотря на всю свою кротость, добряк Шуфф часто не мог сдержать раздражения! Гоген пытался уговорить его вместе поехать в дальние страны. В самом деле, Шуфф недавно выгодно ликвидировал мастерскую по производству накладного золота, которую основал около десяти лет назад. Гоген предлагал ему часть вырученной им суммы в семьдесят пять тысяч франков вложить в будущую мастерскую в тропиках. Но несмотря на то что Шуфф восхищался Гогеном и завидовал «гению», который подчинял его своей власти и заставлял все сносить, он ни на минуту не увлекся экзотическими мечтами друга. Свой капитал он решил вложить в строительство шестиэтажного дома на улице Патюрль, неподалеку от своего жилья. Гоген качал головой. Дурацкий план, до нелепости буржуазный: «Будем надеяться, что вы в нем не раскаетесь!»

Настроение у Гогена было самое тяжелое. Его хлопоты в Министерстве колоний успехом не увенчались. Поездка в Тонкин срывалась. Надежды рушились. В сорок два года он чувствовал себя стариком.

«Все средства исчерпаны, – писал он. Бесполезно продолжать борьбу без единого козыря на руках». Чтобы заработать немного денег, он согласился выправлять работы учеников в одной из мастерских Монпарнаса – академии Витти, но вскоре отказался от этого заработка, настолько его раздражало то, чему учили в академии. Париж, Европа вызывали у него отвращение. Набросив на плечи свой широкополый плащ, он бродил по улицам в мрачной меланхолии. В марте в Салоне независимых на него произвели огромное впечатление присланные на выставку Тео Ван Гогом десять картин его брата, о котором еще в январе Орье опубликовал большую статью в первом номере нового журнала «Меркюр де Франс». По мнению Гогена, картины Винсента были «гвоздем выставки». Раза два он заходил на бульваре Монпарнас в мастерскую Поля Рансона, «храм братьев Наби», где они собирались по субботам. Но выставки и встречи лишь ненадолго отвлекали Гогена от навязчивой мысли – уехать. Он не работал или работал совсем мало. На что ему решиться? Он уже думал было вернуться в Бретань, когда в мае «на горизонте забрезжил свет, развеявший сгустившиеся тучи».

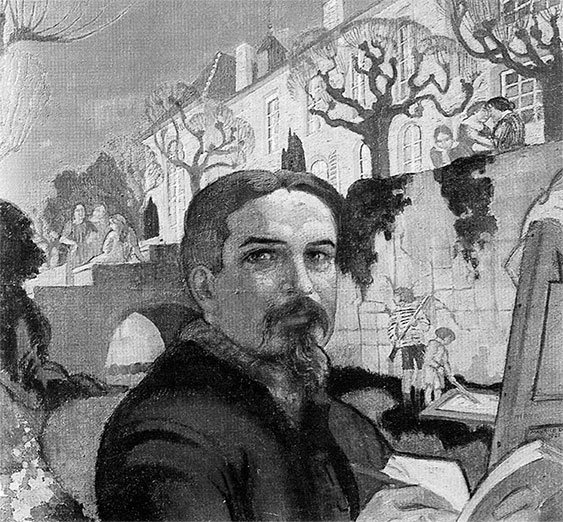

Поль Серюзье. Портрет Поля Рансона в облачении Наби.

Сослуживец Шуффа по лицею Мишле, Луи Руа, за год до этого выставлявшийся у Вольпини, познакомил Гогена с неким Шарлопеном, врачом и одновременно изобретателем. В эту пору Шарлопен как раз вел переговоры о продаже одного из своих патентов и рассчитывал получить через месяц, самое большее через полтора, крупную сумму. Шарлопен пообещал Гогену, что поможет ему уехать. Как только он получит деньги, Шарлопен купит у художника на пять тысяч франков картин. Убеждая всех, что поверит в эту сделку не раньше, чем она состоится, Гоген тем не менее загорелся. Он составил вместе с изобретателем список произведений, которые он тому уступит, – всего тридцать восемь картин и пять керамических работ, – и принялся строить планы.

Сначала он поедет в Ле Пульдю, чтобы «набраться сил перед дорогой». Шарлопен вручит ему пять тысяч франков не позднее 15 июля. Гогену нужно время на сборы, но к 15 августа он сможет уехать. В Тонкин? Нет. По зрелом размышлении, он решил основать Тропическую мастерскую на Мадагаскаре, о котором ему рассказывала жена Одилона Редона, уроженка острова Бурбон. «Пяти тысяч франков, – заверила его мадам Редон, – вам хватит там на тридцать лет». Оставалось найти спутника. «Дурень» Шуфф упорно держался за свой проект с недвижимостью. Серюзье вообще не хотел уезжать из Франции. Брать с собой Лаваля Гоген не решался. В первых числах июня Гоген получил письмо от Бернара, который, собираясь жениться, уже несколько месяцев работал в Лилле художником по тканям. Бернар жаловался на свое положение, на неуверенность в будущем. Гоген тотчас написал ему в ответ:

«Я бесповоротно решил ехать на Мадагаскар. Куплю в деревне домик с клочком земли, сам буду ее обрабатывать и вести простой образ жизни. Натурщица и все, что необходимо для работы… Кто захочет, может ко мне присоединиться. Я навел справки, все совпадает… Для того, кто согласен существовать, как местные жители, жизнь не стоит ни гроша. Пропитаться можно одной охотой и т. д. Следовательно, если мое дело выгорит, я устроюсь там так, как я Вам говорю, и буду жить на свободе и заниматься искусством. Не хочу давать Вам советов, но от всей души обращаюсь к человеку, который страдает, к художнику, который не может заниматься своим искусством здесь в Европе. Если после всех усилий Вы своего не добьетесь и Вам удастся освободиться от военной службы, приезжайте ко мне. Вас ждет обеспеченное существование без денег в мире, лучшем, чем здешний. Думаю, что, похлопотавши, можно добиться бесплатного проезда. Как говорится, самая прекрасная девушка может дать только то, что у нее есть. Я в том же положении, что и Вы. И если Вы несчастны, я не могу предложить Вам другого утешения, кроме вышесказанного. То есть, половину моего пальто. Впрочем, это, пожалуй, и есть самый христианский поступок…»

Тяжелые сомнения в самом себе и в «своем предполагаемом таланте», которыми Бернар делился с Гогеном минувшим летом, были лишь одним из проявлений кризиса, который переживал молодой человек. Влюбившись в подругу детства Шарлотту Брисс, он пытался создать себе положение, но ремесло рисовальщика по тканям было для него «невыносимо», и смятение его росло. «Жизнь моя разбита, погублена», – писал он Шуффу. С отчаяния он обратился к своей детской вере. Бернар сам писал, что «упивается запахом ладана, звуками органа, молитвами, старинными витражами, стенными коврами на священные сюжеты». Это была религиозность с надрывом, с приступами «сатанизма», порой принимавшая совершенно сумбурный характер. Бернар не зря тревожился о своей будущности художника. Быть может, именно этот страх определял все его поведение. Ван Гог, увидевший фотографии последних работ Бернара на религиозные темы, еще осенью писал ему из убежища Сен-Реми в Провансе, остерегая художника. Он напоминал Бернару его «Бретонок на лугу». «И ты променял это, – писал Винсент, – назвать ли вещи своими именами? – на искусственность, надуманность… Браню тебя на чем свет стоит, разношу в пух и прах и при этом заклинаю настоящим письмом снова хоть на каплю стать самим собой». Но Ван Гог, которому, кстати сказать, Бернар с тех пор, по-видимому, больше никогда не писал, понапрасну тратил свое красноречие. Картины, над которыми исступленно бился молодой художник, становились все суше и манернее. Жизнь уходила из его живописи. Как было Бернару не метаться?

Получив письмо Гогена, Бернар в буквальном смысле слова обезумел от радости. Оно сулило ему избавление. Он вновь обретет творческие силы. С первой же почтой он ответил Гогену, что поедет за ним, а потом к ним присоединится и его любимая. Но это отнюдь не обрадовало Гогена. Если Бернару угодно взять на Мадагаскар европейскую женщину – пожалуйста, но он, Гоген, умывает руки. «В общем, оставим этот разговор. Женщина в тех краях, так сказать, необходима… Но поверьте, у мальгашских женщин такое же сердце, как у француженок, только в нем куда меньше корысти».

В середине июня, в последний раз повидавшись с Шарлопеном, Гоген вернулся в Ле Пульдю, где его ждал де Хаан. Де Хаан тоже изъявил желание ехать с Гогеном. Он готов был внести пять тысяч франков, что составило бы, по мнению Гогена, «совсем недурную основу». И еще один человек соглашался ехать на Мадагаскар, хотя и не очень верил в успех сделки с Шарлопеном. Это был Ван Гог. В мае Винсент вышел из лечебницы Сен-Реми и переехал в Овер-сюр-Уаз. Проездом через Париж он остановился у Тео, но ненадолго. «Парижская суета произвела на меня тяжелое впечатление, я счел, что для моей головы благоразумнее удрать в деревню, а не то я бы мигом примчался к Вам», – писал он Гогену. Вообще Винсент был бы очень рад повидать Гогена. Он хотел погостить месяц у него в Бретани. «Мы будем целеустремленно пытаться создать что-то значительное, чего, может быть, уже достигли бы, если бы в свое время могли продолжать начатое», – писал он. Но Гоген уклонился от этого предложения. Не только одного месяца, но и одного дня не решался он прожить в глухой деревне вдали от всякой медицинской помощи наедине с человеком, отрезавшим себе ухо.

Жизнь в Ле Пульдю потекла своим чередом, почти так же, как за год до этого, с той лишь разницей, что художники стали теперь часто наезжать из Понт-Авена в Ле Пульдю и обратно. В самом деле, многие друзья охотно навещали Гогена в его уединении, оставаясь на несколько дней, а то и недель. Приехал Серюзье. Море поселился в трактире в нижнем Ле Пульдю… Художники будоражили жизнь деревушки. Некоторые из них устраивали, как прежде в Понт-Авене, грубоватые розыгрыши. Ночью они бродили по улицам, закутавшись в простыни и изображая привидения. О них шла худая молва. Из-за этого де Хаану отказали в мастерской, которую он снимал на берегу моря. Пришлось Мари Кукле оборудовать ему под мастерскую пристройку, примыкавшую к ее гостинице, – настлать там пол и вставить стекла.

В июле к группе художников присоединились еще двое: гравер Поль-Эмиль Колен и художник-эльзасец со странными замашками. С лица маленького, пухленького Филижера не сходило восторженное выражение. Он старательно выводил своей кистью религиозные образы – фигуры Богородицы и святых, раскрашенные, как на византийских иконах. На этом основании Филижера можно было бы принять за человека глубоко верующего. Но этот двадцатишестилетний художник веровал только в живопись. Выбор его сюжетов объяснялся, вероятно, его страстью к Чимабуэ. Впрочем, кто взялся бы утверждать это с уверенностью? Филижер был малоразговорчив, и все в нем было непросто и неясно. Он проповедовал язычество, но каялся в своей распущенности, в желаниях, перед которыми не мог устоять. Он был болезненно, почти патологически подозрителен. Из Парижа ему пришлось уехать после загадочного приключения – утром его нашли на тротуаре в луже крови с ножевыми ранами на бедре и руке. Возможно, это была какая-то любовная история с уголовщиной – художник, писавший непорочных Богородиц и святых, был гомосексуалистом.

От эльзасца Гоген узнал, что Бернар вернулся в Париж – он отказался от карьеры художника по текстилю, и ему пришлось порвать с Шарлоттой. Отец перестал ему помогать, и Бернар разыграл одну из своих картин в лотерею. Иногда Бернар стучался в дверь к добряку Шуффу: «Дайте мне поесть, а я вам почитаю стихи», – говорил он.

Все мысли Бернара были поглощены предполагаемым путешествием, которое, несомненно, повлияло на принятые им решения. Орье собирался написать о Гогене статью, аналогичную той, какую уже написал о Ван Гоге. Бернар торопил его со статьей – после нее было бы легче продать несколько картин Гогена и у эмигрантов прибавилось бы денег. В то же время Бернар убеждал Гогена изменить первоначальный план – почему бы не поехать в Океанию, на Таити, райский остров, воспетый Пьером Лоти?

Сначала это предложение не понравилось Гогену. Плавание будет стоить гораздо дороже. «К тому же Мадагаскар гораздо разнообразнее в смысле человеческих типов, религии, мистицизма, символизма. Там есть индийцы из Калькутты, чернокожие, арабы, и полинезийские типы. Однако соберите сведения о поездке через Панаму».

Но в общем, в эту пору не маршрут путешествия причинял тревоги Гогену. Недели шли, а от Шарлопена не было ни слуху ни духу! Он стал нервничать.

«Я больше не работаю. Томлюсь в ожидании Мадагаскара. Вот где будущее живописи». Гоген смастерил несколько деревянных стрел и «упражнялся в их метании на песке в духе Буффалло Билла».

В начале августа, когда его все сильнее тревожило то, что сделка с Шарлопеном затягивается, он получил известие о смерти Ван Гога. 27 июля на Овернском нагорье Винсент прострелил себе грудь.

«Как ни печальна эта кончина, – писал Гоген Бернару, – я не очень горюю о ней, потому что предвидел ее и знал, какие муки терпел бедняга Ван Гог в борьбе со своим безумием. Умереть теперь для него большое счастье, потому что он избавился от страданий, и если он восстанет к другой жизни, он (по закону Будды) пожнет плоды своего добродетельного поведения в этом мире. Он унес с собой утешение, что брат не покинул его и некоторые художники поняли…»

Довольно холодный отклик. Но какое значение имел теперь Винсент в жизни Гогена? Гоген был слишком озабочен своей собственной судьбой, чтобы беспокоиться о тех, кто имел к ней лишь отдаленное отношение.

Брошюра о Таити, изданная Министерством колоний, убедила Гогена принять предложение Бернара. Да, «Мадагаскар расположен все-таки слишком близко к цивилизованному миру». Ехать надо в Океанию, подальше от Европы и от ее бесплодных битв. «Чего стоит слава ради других! – восклицал он. – Гоген для здешнего мира кончен. Его здесь больше не увидят».

Так как Бернар побывал у Шарлопена, Гоген просил его нажать на изобретателя. «В этих делах надо проявлять настойчивость, пока не добьешься толку…». Он просил его разузнать о стоимости плавания, о его продолжительности, когда отходит пароход и какие льготы предоставляет отъезжающим французское общество эмиграции. Ах, когда уже он уедет? «Когда Дикарь возвратится к дикарям?» Его воображение день ото дня разыгрывалось в предвкушении райской жизни на островах.

«Дивный край, – писал он Шуффу, – где я хотел бы прожить остаток своей жизни со всеми моими детьми. Позже я позабочусь о том, чтобы они могли приехать… Я живу теперь только надеждой на эту землю обетованную. Де Хаан, Бернар и я, да позже, может быть, моя семья, – при работе и настойчивости это может составить счастливый, цветущий кружок, вы ведь знаете, что Таити – самая здоровая страна на свете… В этой гнилой и злобной Европе наших детей ждет мрачное будущее, даже если у них будет несколько су… В то время как на одном краю земной планеты мужчины и женщины только ценой беспрестанного труда могут удовлетворить свои потребности, в то время как они бьются в тисках голода и холода, страдая от нужды и всевозможных лишений, таитяне, счастливые обитатели неведомых райских кущ Океании, наоборот, вкушают одну лишь сладость жизни. Для них жить – значит петь и любить. Вот о чем следовало бы поразмыслить европейцам, которые жалуются на судьбу».

Сентябрь… Сидя в скалистом гроте, Гоген прислушивался к гулу прибоя. Иногда он наигрывал на мандолине какую-нибудь грустную мелодию, отчасти навеянную воспоминаниями, отчасти сымпровизированную, а Филижер аккомпанировал ему на гитаре. Он вновь взялся за кисти и стамеску и временами начинал писать или резать по дереву. Но душой он был уже далеко от Ле Пульдю. Странные произведения рождались под его рукой: деревянная скульптура, напоминающая произведения первобытного искусства «Преисполнитесь тайны», парное к «Любите…», и еще более необычное полотно, – вспомнив мартиникскую флору, Гоген написал обнаженную Еву на фоне экзотического пейзажа. Острова южных морей, Эдем, детские грезы! Обнаженную Еву своего рая Гоген наделил чертами покойной матери…

К несчастью, дело с Шарлопеном затягивалось. Но Гоген решил в крайнем случае обойтись без изобретателя. Мечта о тропиках так завладела им, что он решил уехать, чего бы это ни стоило. Он должен уехать. Он не мыслил себе дальнейшей жизни вне Таити. «Не беспокойтесь, мы уедем, – заверял он Бернара. – Мое решение тверже, чем когда бы то ни было, и если Шарлопен не клюнет, я поеду в Париж и камня на камне не оставлю, но заключу другую сделку в этом роде». А когда они окажутся на Таити, все устроится само собой. «Возможно, де Хаан без большого ущерба для нашей свободной и примитивной жизни займется торговлей жемчугом, вступив в сношения с крупными голландскими торговцами». Но прежде всего надо раздобыть денег на дорогу. Где же статья, которую пообещал Орье? А что Тео Ван Гог? Гоген уже давно не получал от него ни гроша. Что с ним? Ведь он мог бы уже утешиться после смерти брата…

Неточно указав адрес на конверте Бернару, Гоген почти целый месяц не получал от него писем. Он возмущался. Непростительное молчание! И вдруг в начале октября Гогену и де Хаану вручили две телеграммы. Их послал Тео. «Поездка в тропики обеспечена. Высылаю деньги», – было сказано в первой. «Присылайте все ваши произведения. Есть надежные покупатели», – значилось во второй.

Телеграммы были настолько неожиданны, что Гоген не мог побороть сомнения. Может быть, кто-то над ним подшутил. Но кто? Бернар? Писсарро? Невозможно! Но тогда значит, значит… Мало-помалу Гоген воодушевился. «Если дело сладится, – писал он Шуффу, – моя поездка на Таити станет чудесным сном, еще более прекрасным, чем я предполагал. Наконец-то последние годы моей жизни пройдут счастливо, целиком отданные искусству и радости жизни, без денежных забот, на лоне таитянской природы!.. Там вечный отдых и радость жизни!»

Отрезвление оказалось жестоким. Хроническая болезнь, подтачивавшая организм Тео, внезапно приняла острую форму, и он впал в буйное помешательство. В бреду его преследовали воспоминания о брате. Может быть, укоры совести – в воскресенье, перед самоубийством Винсента, у братьев произошло тяжелое объяснение, во время которого были, как видно, произнесены непоправимые слова. Уволившись из галереи Буссо и Валадона, Тео решил создать ассоциацию художников, как мечтал Винсент, решил помочь Гогену, как мечтал Винсент, послал телеграммы в Ле Пульдю, а потом попытался убить молодую жену и грудного ребенка, появление которого внесло смятение в жизнь его брата, любившего Тео мучительной любовью собственника, и усугубило чувство вины, которое и прежде мучило Винсента. «Теперь, когда ты женился, мы должны жить не ради великих идей, а, поверь мне, только ради маленьких». 12 октября Тео был помещен в больницу, через два дня его перевели в лечебницу доктора Бланша… «Отверженные» – такую надпись сделал когда-то Гоген на автопортрете, который он послал Винсенту.

Получив эти известия, Гоген пришел в неистовство. Мало того что телеграммы были посланы сумасшедшим, в лице Тео он потерял единственного человека, продававшего его картины. Это еще ухудшит его положение. Чего ждать от преемников Тео? Наверняка ничего хорошего. Прощальное слово, каким Гоген помянул Тео, еще короче того, которым он отозвался на смерть Винсента. «Сумасшествие Ван Гога (Тео), – писал он Бернару, – здорово меня подвело, и если Шарлопен не даст мне денег для поездки на Таити, я пропал. Когда уж я наконец заживу на свободе в лесах? Господи, как долго ждать! Подумать только, каждый день собирают пожертвования на пострадавших от наводнения, – а художники? Никто о них не думает. Хоть с голоду подыхай!» Узнав от Серюзье, что Бернар пытается организовать выставку произведений Винсента, Гоген с жаром выбранил его за эту затею. «Вот некстати! Вы сами знаете, как я отношусь к работам Винсента. Но учитывая тупоумие публики, совсем не ко времени напоминать о Винсенте и его безумии как раз тогда, когда его брат очутился в таком же положении! Многие и так говорят, что наша живопись – безумна. Это нам повредит, а Винсенту пользы не принесет, и т. д. А впрочем, действуйте, но это ГЛУПО».

Вот уже несколько дней Гоген оставался у Мари Куклы вдвоем с Филижером. Над де Хааном – еще одна невеселая новость – нависла угроза лишиться ежемесячного содержания. Его семья перестала высылать ему деньги, и де Хаану пришлось выехать в Париж, чтобы повидаться с одним из его дядей. Гоген, терзаясь беспокойством, забрасывал друзей письмами. Ему надо «вырваться» из Ле Пульдю, надо ехать в Париж, чтобы «все уладить». Письмо Шуффа немного успокоило и обнадежило его. Вопреки опасениям Гогена, Буссо и Валадон, по-видимому, не собирались отказываться от его работ. Он приободрился. «Вы пишете, что моя известность сильно возросла за последнее время: я предвидел это в связи с тем, что произошло с Ван Гогом. Вот почему я и рвусь в Париж, чтобы подхлестнуть вспыхнувший интерес, пока он не угас, и попытаться им воспользоваться. Я убежден, что если мне когда-нибудь удастся уехать подальше, пристроив в разные места мои картины, чтобы их разредить, они сильно поднимутся в цене…»

Продажа пяти картин по сто франков каждая, которую помог устроить Бернар, развязала руки Гогену (купил картины художник, с которым Ван Гог встречался в Провансе, – наследник богатых владельцев фаянсовых заводов, из Люксембурга, – Эжен Бок), и 7 ноября он покинул Бретань.

* * *

В испачканной красками куртке поверх синей фуфайки, украшенной бретонской вышивкой, в старом плаще, в берете, деревянных башмаках и широких брюках, купленных за двенадцать с половиной франков в универсальном магазине дешевых товаров, Гоген, появившийся в Париже в эти ноябрьские дни, был отнюдь не похож на победителя.

Прошло уже восемь лет, с тех пор как он бросил биржу. Все эти восемь лет его преследовали неудачи, всевозможные разочарования, он болел, иногда голодал, всегда нуждался и постоянно испытывал тяжкую нравственную муку, оттого что был изгоем, не имеющим ни дома, ни жены, ни детей. «Проклятый всеми близкими!» Эти восемь лет наложили свою печать на лицо Гогена, энергичное выражение которого омрачилось усталостью. Веки стали более тяжелыми, очерк рта более горьким. В минувшем году он написал картину «Христос в Гефсиманском саду», в которой хотел запечатлеть «крах идеала, муку в той же мере божескую, сколь человеческую», и этого Христа скорбей наделил своими чертами. «Вы же знаете, печаль это моя струна», – писал он Шуффу.

Морис Дени. Автопортрет.

Нет, отнюдь не был похож на победителя сорокадвухлетний Гоген, деревянные башмаки которого тяжело стучали по парижскому тротуару. И однако, сам того не подозревая, он приближался к той поре, которая почти неизбежно наступает и всегда в сорокалетний полдень жизни великих творцов, когда их заслуги, мало-помалу завоевывающие признание, вдруг становятся очевидными для всех. Серюзье и другие «братья Наби» превозносили Гогена, пропагандируя его эстетические взгляды. Морис Дени, систематизировавший в статье, которая минувшим летом была опубликована в журнале «Ар э критик», принципы, извлеченные из наставлений Гогена, сформулировал определение искусства, названного им «неотрадиционализмом», и указал на художника из Ле Пульдю как на «ведущую фигуру» новой школы. Шуффенекер, Бернар, Орье, Дега, каждый в своем кругу, также привлекали внимание к Гогену. Даже враги, возможно даже в первую очередь враги – и среди них Писсарро («негодяй Писсарро», – говорил о нем Гоген), который не простил своему бывшему ученику, что он пошел по иному пути, – своей хулой подогревали интерес к нему. Словом, хвалили его или бранили, Гоген стал художником, о котором спорят, художником, с которым нельзя не считаться.

Одним из создателей его славы был, несомненно, Орье. Став критиком «Меркюр де Франс», Орье начал осуществлять свои честолюбивые замыслы – он занял одно из видных мест в кругу молодых символистов, наставником которых в области искусства он и хотел стать. Осенью 1890 года литературное движение символистов было в расцвете. Основанный в январе этого года «Меркюр» способствовал объединению его сил. Сначала символизму недоставало театра – в ноябре восемнадцатилетний поэт Поль Фор создал такой театр под названием «Театр искусств». Но символизму по-прежнему не хватало великого художника, который мог бы достойно представлять это направление. По мнению Орье, таким художником мог стать только Гоген. Разве не совпадали с основными устремлениями символистов его взгляды: его антиимпрессионизм, то, что он отдавал пальму первенства душе и мысли, чувству и ощущению, его тяга к мечте, его чувство таинственного и его субъективизм?

Орье познакомил Гогена кое с кем из своих друзей, в том числе с поэтом Жюльеном Леклерком. Водил он его также в разные места, где обыкновенно собирались символисты, – в кафе «Франциск I», «Кот д’Ор» и в первую очередь в кафе Вольтера, на площади Одеон, где они встречались каждую субботу. Здесь можно было увидеть Верлена с его громадной головой фавна, директора «Меркюр» Альфреда Валетта, его жену Маргариту Рашильд, автора романа «Господин Венера» – женщину «с серыми глазами, опушенными длинными ресницами, пронзительно смеявшуюся и острую на язык», Жана Мореаса, выпустившего за четыре года до этого Манифест символистов, Анри де Ренье – сдержанного господина с моноклем, американца Стюарта Мерилла, пробирного мастера Жана Долана, который в часы досуга чеканил продуманные фразы своих эссе о литературе и искусстве, и Шарля Мориса – «мозг символизма», на которого после публикации его труда о «Литературе завтрашнего дня» смотрели как на будущий столп символистского направления…

Поль Верлен. Фотография.

При первых встречах символистов с Гогеном их если не покоробили, то, во всяком случае, озадачили его грубоватые манеры, резкость его суждений, его высокомерие, прямолинейность, цинизм, который он на себя напускал (особенно при посторонних), наконец, его подчеркнутая напыщенность. Даже для того, чтобы дать кому-нибудь прикурить, он делал широкий, величавый жест – «этак впору размахивать факелом». Мощь, которой от него веяло, подавляла символистов – люди неохотно мирятся с чужим превосходством.

Со своей стороны Гоген испытывал некоторое недоверие и презрение к «теоретикам-златоустам». Все эти школы и теории – детские игрушки, считал он. «Художник должен быть свободным, иначе он не художник…» На керамической вазе, подаренной Филижеру, он написал: «Да здравствует синтез!» – исказив слово «синтез» таким образом, чтобы оно рифмовалось со словом «foutaise», что означает «вздор». И теперь он посмеивался, слыша, как Верлен кричит: «Ну их, этих цимбалистов, надоели!» Но поскольку эти господа старались угодить Гогену – бог с ними, «символизм так символизм!»

Тем не менее Гоген по-настоящему сдружился кое с кем из символистов, в частности с Шарлем Морисом, который сразу же начал восхищаться Гогеном. За два года до этого Морис в своем интересном очерке провозгласил гениальность Верлена, теперь он превозносил гений Гогена. Это была драгоценная поддержка, потому что с мнением пылкого эстета Мориса, от которого ждали крупных произведений, считались. Удивительная личность был этот литератор с пламенным слогом, который в буквальном смысле слова пьянел от собственного красноречия, больше чем от спиртного! «С головой пианиста-романтика на долговязом, изможденном теле» он ходил в кафе и в другие места, где собирались литераторы и художники, и неутомимо излагал им бесчисленные проекты, которыми поочередно загорался, выставляя перед аудиторией все их достоинства, причем хотя все они так и оставались мечтами, ему начинало казаться, что он их уже осуществил. На эти дискуссии Морис тратил немногие свободные часы, которые оставались у него от платной работы, помогавшей ему кое-как сводить концы с концами и удовлетворять ненасытную любовь к женщинам.

Морис, которому Гоген рассказал о своем желании уехать из Франции, посоветовал художнику – поскольку на Шарлопена рассчитывать было – нечего устроить выставку своих произведений с последующей продажей. Он обещал привести на нее покупателей – политических деятелей вроде Клемансо или бывшего директора Департамента изящных искусств, друга Мане, – Антонена Пруста. Гоген предпринял попытки сговориться с какой-нибудь галереей, но тщетно. Преемник Тео у Буссо и Валадона, Морис Жуаян, ценил живопись Гогена и пообещал ему свою поддержку, но поскольку владельцы галереи враждебно относились к неофициальной живописи, ему было трудно взять на себя ответственность за подобную демонстрацию.

То, что символисты так благосклонно отнеслись к Гогену, что они избрали его «главой» символизма в живописи, вызвало враждебные чувства к нему со стороны некоторых людей. В частности, как это ни покажется странным на первый взгляд, со стороны Бернара, который как будто должен был бы радоваться возрастающей славе Гогена.

Когда недовольный собой Бернар впервые почувствовал мучительную тревогу за свое будущее, он изливался Гогену, забрасывая художника патетическими признаниями. Но теперь Гоген пошел в гору, и трагическое чувство собственного «бессилия» (как выражался сам Бернар) понемногу осложнилось или, если угодно, вытеснилось ревнивым недоверием к другу. Приветствуя в Гогене мэтра новой живописи, символисты не проявляли ни малейшего интереса к Бернару. Он негодовал, требуя своей доли успеха. Гогена, который хлопотал о выставке только собственных произведений, он считал предателем. «Чем больше я стараюсь написать что-то законченное, проработанное, тем больше я увязаю в чем-то антиутверждающем, прихожу к выхолощенности, к пустоте», – писал Бернар Гогену за год до этого. Теперь он пытался приуменьшить значение творческого краха, в котором признавался прежде, и компенсировать его, возвеличивая – как бы в противовес формуле Гете, который говорил: «Твори образы, художник, не суесловь» – значение идей, слов, теорий. Вспоминая о своих с Гогеном ссорах в 1888 году в Понт-Авене и о том, с каким интересом отнесся Гоген к его «Бретонкам на лугу», Бернар совершенно забывал, как он сам восхищался Гогеном, с каким изумлением и почти что страхом признавал превосходство своего друга, и теперь заявлял, что все те заслуги, за которые символисты превозносят Гогена, принадлежат ему, Бернару. До знакомства с ним Гоген де ничего не знал, был второсортным импрессионистом: «Мелкая фактура ткала цвет и напоминала Писсарро, а стиля почти никакого». Между тем, когда Гоген в 1888 году встретился с Бернаром, прошел уже год, как на Мартинике он написал свои первые полотна крупными цветовыми пятнами, по меньшей мере года два, как он делился с друзьями своими синтетическими поисками, три года, как в письме к Шуффу из Копенгагена он изложил основные принципы своего будущего искусства. Ничего не значит! Именно он, Бернар, несколькими словами, словно по волшебству, мгновенно и в корне изменил живопись Гогена. Когда биржевой маклер в 1881 году работал в Понтуазе рядом с Сезанном, Бернару было тринадцать лет. Ничего не значит! Именно он, Бернар, открыл Гогену глаза на достоинства живописи Сезанна. Гоген ему обязан всем. А Гоген ущемил его и ограбил.

Что можно было ответить на эти жалкие обвинения? Гоген пожимал плечами. В свою очередь он забывал, что когда-то говорил о Бернаре: «Обратите внимание на молодого Бернара, это личность», забывал о своих похвалах, о том, как по-братски поддерживал и ласково ободрял молодого художника. Он даже не признавал теперь, что мнение Бернара было ему не безразлично. Их дружбе конец. На Таити они вместе не поедут. Придется Гогену смириться с этим – если он поедет, он поедет один, потому что и Мейер де Хаан не сможет быть его спутником: он заболел и должен вернуться в Голландию.

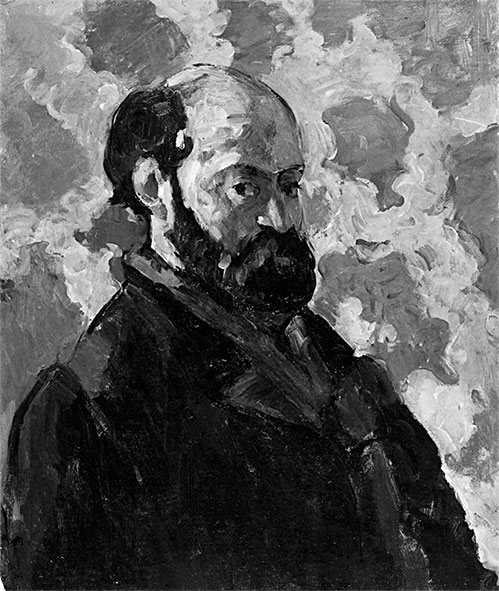

Поль Сезанн. Автопортрет на розовом фоне.

Был человек, весьма сочувственно прислушивавшийся к жалобам Бернара, – Шуффенекер. И в самом деле, Шуффу становилось все труднее выносить тираническую и оскорбительную дружбу Гогена. Еще весной, в конце своего пребывания в Париже, Гогену пришлось перебраться в средней руки гостиницу на улице Деламбр. А вернувшись в Париж, он поселился в доме академии Коларосси, на улице Гранд-Шомьер, 10, хотя работал по-прежнему в мастерской Шуффа. Шуфф терпел его бесцеремонность – он терпел ее всегда, всегда мирился с тем, что Гоген ведет себя у него как хозяин, которому все все должны. Но он затаил на Гогена обиду. Однажды, придя в мастерскую на улице Дюран-Клея, Жан Долан похвалил картину добряка Шуффа. Гоген посмотрел на писателя так, что тот подумал: «Кажется, я совершил непоправимую бестактность».

Обиженный Шуфф находил, что Бернар прав – не в своих притязаниях на первенство в искусстве, которые Шуфф считал ребячеством, но в своих личных обидах на Гогена. Гоген – чудовищно неблагодарный и эгоистичный человек. Он не хочет помочь Шуффу составить имя, так же как не помог в этом Бернару. Брюссельская «Группа двадцати» снова пригласила Гогена принять участие в выставке. Разве не мог он порекомендовать своего старого приятеля по бирже создателям этой группы? Написал же он рекомендательное письмо Филижеру! Гоген отвечал, что написал письмо, потому что Филижер прямо его об этом попросил, а Шуфф ни о чем таком не заикался, как, впрочем, и Бернар. Произошла ссора… Повод к ней был ничтожный, но ему предшествовало столько оскорблений и невысказанных обид, Шуфф так часто молча страдал от грубости Гогена, что этой пустячной стычки было довольно, чтобы дело дошло до разрыва, хотя и не окончательного. Шуфф просто пришел к выводу, что рядом им жить невозможно. «Вы созданы для того, чтобы повелевать, – написал он позже Гогену, – я – чтобы оставаться равнодушным». В январе 1891 года Гогену пришлось окончательно покинуть улицу Дюран-Клея. «Когда-нибудь вы поймете истинную цену друзьям, которые вас окружали», – сказал он Шуффу.

Гоген метал громы и молнии против Бернара. «Бедняга Шуфф помешался на этом сопляке, а все шишки на меня!» И все-таки они, наверное, не поссорились бы, если бы Шуфф, художник-неудачник, не оказался бы таким же неудачником в семейной жизни и оставался бы прежним веселым и пылким оптимистом. Но теперь он всегда был погружен в уныние. Разлад с женой – Гоген прозвал ее «занудой» – все углублялся. Луиза не упускала случая унизить мужа. В последнее время она увивалась вокруг Гогена и при этом держалась так двусмысленно, что Шуфф даже ее одернул.

Это не укрылось от знакомых Шуффа, которые начали над ним подшучивать, и нашлись среди них и такие, кто из неприязни к Шуффу или к Гогену и желая показать, как далеко может зайти один в своей глупости, другой в своей гнусности, стали распускать слухи о супружеской измене.

Быть может, они не решились бы утверждать это с такой уверенностью, знай они лучше, что происходило в личной жизни Гогена. Почти сразу после возвращения художника в Париж в его жизни появилась женщина, двадцатичетырехлетняя Жюльетта Юэ. Иногда по вечерам Гоген провожал Жоржа-Даниеля Монфреда до дверей швейной мастерской на Монпарнасе. У Монфреда так же не сложилась семейная жизнь, как и у Шуффа, и утешения от своих семейных неурядиц он искал у швеи, в которую влюбился. У швеи была подружка, работавшая в этой же мастерской, – это и была Жюльетта.

Малообразованная дикарка, она была простой и доброй девушкой, и Гогену, перед которым она робела, она принесла ту нежность, которой он всегда был лишен. Она отдалась ему совершенно бескорыстно.

Таким образом, в биографии бездомного художника впервые появилась женщина с именем и лицом. Между Метте и Жюльеттой Юэ были только тени: проститутки, служанки гостиниц – тело, которое берут и тут же забывают. Когда в эти дни молодой датский художник Могенс Баллин пришел к Гогену от имени его жены, Гоген уже много месяцев не получал писем от Метте и даже не знал ее нового адреса. «Твое молчание было для меня тяжелым испытанием, – писал он ей, – и бо́льшим горем, чем мои денежные неудачи. Но польза от него та, что я ожесточился и стал все презирать». Переносясь мыслями в прошлое, художник теперь иногда сожалел о том, что в молодости вел себя слишком целомудренно и держал в узде свои инстинкты. Таитянский рай был также краем великой свободы чувственности…

Бывают такие минуты в жизни человека, которые, точно горная цепь, служат в ней водоразделом. К такому моменту и пришел Гоген. Кончился один период его жизни, начинался следующий.

Старые дружеские связи рвались и ослабевали, но крепла дружба с Морисом и Монфредом. Неблагоприятное впечатление, которое Гоген произвел на Монфреда при первой встрече, совершенно рассеялось. Теперь Монфред понимал в Гогене и художника и человека. Гоген, со своей стороны, уважал этого породистого гугенота, душа и повадки которого выдавали аристократа. Сблизило их и знание моря. Монфред (его прозвали Капитаном) владел, последовательно их меняя, яхтами, кораблями водоизмещением в семь и в тридцать тонн, на которых он не раз плавал вдоль берегов Франции, Испании и Алжира. Капитан умел быть настоящим другом. Он всегда готов был оказать услугу, прийти на помощь, пожертвовать собой для другого. Конечно, он не мог предвидеть, каким требовательным окажется в своей дружбе Гоген, но можно было заранее сказать, что он никогда ни о чем не пожалеет. Он сразу же предоставил в распоряжение художника свою мастерскую на улице Шато, чтобы вознаградить его за потерянную мастерскую Шуффа.

В общем, захоти Гоген, он мог бы использовать преимущества, которых уже добился, и в короткий срок достигнуть того, что, как он уверял, было целью его усилий – то есть стать признанным художником, живущим продажей своих произведений. Он уже стал главой целой группы учеников, и эта группа все росла, его поддерживали поэты и критики. Со времени Мане ни один художник не воплощал в такой мере надежды целого поколения. Будь у Гогена немного терпения, ловкости, расчетливости, он окончательно утвердил бы свое положение. Но ему был уготован иной путь. Вопреки своим представлениям, люди не свободны в своих поступках – они действуют согласно своей натуре. То, что он был принят в парижских литературно-художественных кругах, и то, что слава его начала шириться и влияние усиливаться, не могло удержать Гогена, помешать ему откликнуться на зов тропиков. Он должен был уехать.

Так как его переговоры с директорами галерей увенчались не большим успехом, чем сделка с Шарлопеном, Гоген решил сыграть ва-банк и устроить распродажу своих тридцати картин на аукционе в отеле «Друо». На этот раз за дело взялись всерьез.

Надо было обеспечить рекламу, а для этой цели в какой-нибудь крупной газете должна была появиться статья, подписанная знаменитым именем. Морис, который несколько раз водил Гогена на «среды» Стефана Малларме, попросил у него совета. «Поговорите с Мирбо», – ответил поэт. Совет был превосходен. Писатель, которого боялись, рьяный полемист, зачастую впадавший в крайности и не знавший середины между негодованием и восторгом, Октав Мирбо завоевал широкую аудиторию своей запальчивостью памфлетиста, своей искренностью и природным великодушием, которые водили его рукой. Его статьи в «Эко де Пари» и «Фигаро» вызывали широкий отклик. Малларме обратился к нему 15 января 1891 года».

Через несколько дней Мирбо сообщил, что готов поддержать художника, некоторые произведения которого были ему знакомы. Они его «крайне» интересуют, заявил он Малларме. Мирбо пригласил Гогена и Мориса пообедать у него в имении в Дам, возле Пон-де-л’Арш. Встреча была сердечной. Художник окончательно покорил Мирбо. «Симпатичная натура, воистину терзаемая муками искусства, – писал он Клоду Моне. – И при этом какая восхитительная голова. Он мне очень понравился». Мирбо обещал, что, не откладывая, приедет в Париж посмотреть те картины и керамические произведения, которых он не видел, и освежить в памяти те, что были ему уже знакомы, чтобы затем обратить на их автора внимание широкой публики, – за год до этого он таким образом поддержал бельгийского поэта Мориса Метерлинка, имя которого в ту пору было никому не известно.

Октав Мирбо.

Гоген постарался привлечь на свою сторону всех, кого мог. Он призвал на помощь друзей, обратился даже к Писсарро, который согласился ему помочь, хотя и с большой неохотой.

Морис Метерлинк.

«Нам приходится бороться с гениями, на редкость честолюбивыми, которые хотят одного – подавить все, что попадается им на пути, – писал шестидесятилетний художник сыну Люсьену. – Это отвратительно. Если бы ты только знал, как пошло и при этом как ловко действовал Гоген, чтобы заставить выбрать себя (именно выбрать) гением! Не оставалось ничего иного, как помочь ему в его восхождении. Всякий другой на его месте усовестился бы и отступился!»

Продажа должна была состояться 23 февраля. До этого предполагалось устроить выставку – в субботу у Буссо и Валадона, в воскресенье в отеле «Друо». Кроме Мирбо, которому не без труда удалось добиться согласия редакции «Фигаро» на опубликование передовой статьи о Гогене, еще два критика – Гюстав Жоффруа и Роже Маркс – обещали поддержать художника. Что до Орье, он спешил закончить большую статью о Гогене, над которой уже давно работал. «Все тщательно подготовлено», – писал Гоген жене. Он рассчитывал, если на его картины найдутся покупатели, которые не постоят за ценой, приехать в Данию, чтобы перед отъездом в Океанию проститься со своими. Он уже предупредил об этом Метте.

«Могу ли я приехать в Копенгаген обнять своих детей, и чтобы ты и твое семейство не заклеймили меня при этом как человека несерьезного? Не беспокойся, я тебе не причиню хлопот – несколько дней, что я инкогнито пробуду в Копенгагене, я проживу в гостинице». Метте согласилась и поручила Гогену привезти ей из Парижа корсеты.

Приближался день распродажи. Гоген признавался, что «очень волнуется». За неделю до аукциона, в понедельник 16 февраля, прогремел первый звук трубы Мирбо – он опубликовал в «Эко де Пари» статью, которая должна была стать предисловием к каталогу выставки Гогена.

«Мне стало известно, – писал Мирбо в этой статье, где подробно излагал творческий путь художника, – что господин Поль Гоген собирается уехать на Таити. Он намерен прожить там несколько лет в одиночестве, построить хижину и вновь начать работать над тем, что постоянно занимает его мысли. Меня заинтересовал и растрогал этот человек, стремящийся прочь от цивилизации, сознательно ищущий забвения и тишины, чтобы глубже почувствовать самого себя, явственнее услышать внутренние голоса, которые заглушает шум наших страстей и споров. Господин Поль Гоген – художник на редкость незаурядный, волнующий… Мечты не дают покоя этому пламенному мозгу. Они ширятся и становятся все более пылкими по мере того, как он приходит ко все более полному выражению самого себя. И вот его охватила тоска по тем странам, где выкристаллизовывались его первые грезы… Та же потребность в тишине, в сосредоточенности, в полном уединении, что гнала его на Мартинику, гонит его теперь еще дальше, на Таити, где природа больше соответствует его мечте, где он надеется, что Тихий океан приберег для него еще более нежные ласки – старая, верная, обретенная вновь любовь предков. Но куда бы ни уехал Поль Гоген, он может быть уверен в том, что увезет с собой наше глубокое почтение».

За этой статьей последовали другие. В среду 18 февраля в «Фигаро» появилась статья Мирбо, где он объявлял, правда, ошибочно, что «государство поспешило еще до распродажи оставить за собой одну картину». В пятницу Роже Маркс опубликовал свою статью в «Вольтер». В воскресенье Гюстав Жеффруа оповестил о распродаже читателей «Голуа» и «Жюстис». Накануне, в субботу, когда состоялась выставка у Буссо и Валадона, журналист Жюль Юре из «Эко де Пари», безусловно посланный Мирбо, задал несколько вопросов Гогену. Отчет об этой беседе появился в понедельник, в самый день распродажи. Кончался он фразой, якобы услышанной Жюлем Юре от одного из посетителей галереи: «Видели эти картины? Так вот, помяните мое слово – через двадцать лет они будут стоить двадцать тысяч франков!»

Многообещающее предсказание. Пресса пробудила живой интерес к Гогену среди любителей живописи. Довольно большая толпа наводнила зал № 7 отеля «Друо», где происходила распродажа. Среди посетителей были румынский доктор де Беллио, известный собиратель картин импрессионистов, граф Антуан де Ларошфуко, сотрудник Буссо и Валадона Манци, братья Натансон, торговец картинами Тома, Роже Маркс. Продажа прошла с большим успехом. Ни одна картина не была оценена дешевле двухсот сорока франков, а «Видение после проповеди» под аплодисменты публики поднялось до внушительной суммы – девятьсот франков.

Монфред купил одно из арльских полотен, подруга Малларме, Мери Лоран, – бретонский пейзаж, цена на который достигла трехсот пятидесяти франков, а Дега приобрел за четыреста пятьдесят франков «Прекрасную Анжелу». Всего за свои тридцать картин Гоген выручил за вычетом расходов на каталог и стоимости картины, которую он выкупил сам, потому что она была продана дешевле всех других и Гоген посчитал, что это слишком дешево, больше девяти тысяч франков, то есть почти вдвое больше того, чего он ждал от Шарлопена. Это была победа!

Но победа эта не всем оказалась по нраву. Шум вокруг Гогена приводил в ярость Бернара. Он явился в отель «Друо» вместе с сестрой Мадлен разнюхать об успехах своего бывшего друга. Мадлен подошла к Гогену: «Вы предатель, господин Гоген. Вы нарушили ваши обязательства и причинили величайший ущерб моему брату, – он истинный вдохновитель того искусства, которым вы кичитесь». Гоген отошел от нее, ничего не ответив.

Ярость Бернара дошла до пароксизма, когда в марте в «Меркюр» появилась статья Орье о Гогене и символизме в живописи – статья, которая была написана по его просьбе, которую он вдохновил и где не был даже упомянут. Несомненно, Орье сделал это сознательно. Поведение Бернара восстановило против него большинство друзей Гогена. Морис называл его «наглым и наивным выскочкой», Монфред – «жалким глупцом». Орье заявил, что будет писать о Бернаре тогда, когда его творчество, «в котором чувствуются самые разные влияния, сложится и приобретет индивидуальность». «Орье придется долго ждать», – смеялся Гоген. Художник из Ле Пульдю, который прежде, как и Ван Гог, критиковал Бернара, однако всячески его щадя, теперь уже не стеснялся в выражениях по адресу своего недруга: «Увидите, он пойдет по стопам Бенжамена Констана», – в устах Гогена это сравнение с академическим художником было самым большим оскорблением.

Статья Орье явилась подлинным манифестом символизма в живописи, который критик решительно противопоставлял импрессионизму – «этой разновидности реализма».

«Произведение искусства, – писал Орье, – должно быть:

1) идейным, поскольку его единственной целью должно быть выражение Идеи;

2) символическим, поскольку оно должно выражать эту идею посредством определенных форм;

3) синтетическим, поскольку эти формы, эти знаки должны носить обобщенный характер;

4) субъективным, поскольку объект в искусстве никогда не должен рассматриваться как объект, а как знак Идеи, через него выраженной;

5) и следовательно, декоративным, потому что собственно декоративное искусство, как его понимали египтяне и, весьма вероятно, греки и примитивные народы, есть не что иное, как искусство, одновременно субъективное, синтетическое, символическое и идейное.

Но художник, наделенный перечисленными талантами, останется всего лишь ученым, если он не будет обладать даром эмоциональности… Той великой, драгоценной и трансцендентальной эмоциональности, которая пробуждает в душе трепет перед зыбкой драмой абстракций».

Этот манифест навлек на Гогена открытую и на сей раз бесповоротную вражду Писсарро. Художник-социалист упрекал своего бывшего ученика в том, что он не прилагает свой синтез к современной философии, которая, по мнению Писсарро, была насквозь «социальной, антиавторитарной и антимистической». Он разоблачал Гогена как «ловкача, почуявшего возврат реакционной буржуазии». «Уже давно я вижу, как наступает этот ярый враг бедняка и труженика, – в негодовании писал Писсарро сыну Люсьену. – Но этот возврат всего лишь последний, предсмертный хрип! Импрессионисты на верном пути, их искусство здоровое, оно основано на ощущениях, и оно честное».

* * *

В новой квартире Метте на улице Виммельскафтет, 47 Гоген молча разглядывает своих детей.

Волосы Метте начали седеть. Время бежит быстро. Прошло почти шесть лет с тех пор, как Гоген в 1885 году уехал из Копенгагена. Маленький Пола был тогда крошкой – теперь ему семь лет. Эмилю шестнадцать с половиной, Алине четырнадцать, Кловису около двенадцати, Жану десять…

Дети тоже молча смотрят на Гогена. На этого чужака, которого называют их отцом, – его облик, повадки, речь кажутся им странными. Самые младшие кроме «здравствуй» не знают по-французски ни слова.

Художник приехал в Копенгаген утром 7 марта. Метте встречала его на вокзале вместе с Эмилем и Алиной.

Приезд мужа нарушил покой датчанки. После их последней встречи, перед отъездом Гогена в Панаму, Метте полностью ушла в свою собственную жизнь. Она безоговорочно вычеркнула из нее Гогена. «Я так редко пишу ему, а думаю о нем еще реже». И вот Поль должен был приехать. Она заранее испытывала смятение, тем более что мать настойчиво предостерегала ее: «Что будет с тобой, дорогое мое дитя, если Господь вдруг снова благословит твой союз?» Метте мечтала только об одном – чтобы недельное пребывание Гогена в Копенгагене кончилось как можно скорее и прошло спокойно.

На другой день после распродажи картин Гоген поспешил сообщить Метте: «Моральный успех огромный, и думаю, что он скоро принесет плоды». На гребне этого успеха Гоген и поехал в Копенгаген.

Вопреки тому, что ему говорила Метте, их жизни не разбиты, считал Гоген. Его жена ведет себя с ним очень сдержанно, она холодна, но он не теряет надежды ее вернуть. «Я любил тебя одну, люблю и сейчас, хотя и безответно». Он послушно, как обещал и как она просила, остановился в гостинице – отеле «Дагмар», на Хальмторвет, 12. Таким образом, поцелуи не будут «грозить» супругам «опасностью». Общими у них будут только трапезы. «Напрасно твоя семья восстанавливает тебя против меня». Гоген догадывался обо всем, что говорилось на его счет в семье Гад – он читал это в глазах своих детей. Их отец «психопат», «преступный эгоист», впоследствии им придется за него «краснеть».

Гоген защищался. «Я понимаю, что ты несешь тяжелое бремя, но надеюсь, что в один прекрасный день я полностью возложу его на себя. Наступит день, когда твои дети смогут где угодно и перед кем угодно назвать имя своего отца, которое послужит им к чести и поддержке». Метте должна верить в него. Наметившийся успех скоро утвердится окончательно, в особенности после того, как он три года проживет в Океании. Последняя продажа принесла ему вдвое больше денег, чем все холсты, рисунки и керамические работы, которые он продал за предшествующие годы. Разве это не показательно? Гоген знает, что говорит, он подвел баланс. «Живопись – это наш якорь спасения, и как тебе известно, другого я не вижу да и не хочу». Статья Мирбо вовсе не «смехотворное преувеличение», как утверждает семья Гад. «Увидишь, через три года я выиграю битву, и это позволит нам с тобой зажить, не зная лишений. Ты будешь отдыхать, а я работать. И может, когда-нибудь ты поймешь, какого отца ты дала своим детям… А когда мы оба поседеем, пусть страсть будет уже не для нас, но мы вступим в полосу покоя и духовного счастья». Метте не должна терять терпения. «Я горжусь моим именем и надеюсь – даже уверен, что ты не запятнаешь его…» Гогену смутно почудилась рядом с женой фигура мужчины. О, само собой, с этим «блестящим» капитаном Метте могла «согрешить только в мыслях». «Я могу ревновать, но не имею права говорить об этом… Я понимаю, что молодая женщина, которая проводит годы молодости вдали от мужа, может испытывать минуты влечения – и плотского, и сердечного. Но чего ты хочешь? Не моя вина, что я родился в эпоху, столь неблагоприятную для художников…»

Художник катался по городу в ландо с Эмилем – тот носил форму своего коллежа с золочеными пуговицами – и Алиной. Только с этими двумя своими старшими детьми Гоген и мог разговаривать, хотя и они объяснялись на ломаном французском языке. Остальные, как он опасался, стали датчанами, даже Кловис, его любимый Кловис. Не питая склонности к учению, он бросил школу и поступил на фабрику учиться кузнечному ремеслу; домой он возвращался только к вечеру.

Гогена больше всего тянуло к дочери. Алина с ее длинными светлыми косами, бледной кожей и голубыми мечтательными глазами была на редкость хорошенькой, несмотря на переходный возраст. Она все больше походила на отца, физически и морально. Гоген чувствовал, что из всех его детей она одна страдает оттого, что он живет вдали от них и что его бранит материнская родня. «Когда-нибудь я стану твоей женой», – сказала она отцу. Художник растроганно улыбнулся наивным словам невинной девочки. Впоследствии в своем таитянском одиночестве он время от времени будет вспоминать об этих словах – простодушном выражении любви.

Метте выслушивала мужа и отвечала ему ничего не значащими фразами. Горечь переполняла ее сердце, но она таила обиду – она хотела избежать конфликтов. «Господи боже, не будь у меня преданных друзей, что бы со мной стало!»

Гоген смотрел на Метте, смотрел на Алину, на других своих детей. Через три года он вернется, и они с женой «поженятся снова». А пока он поцеловал Метте «обручальным поцелуем».

Гоген вернулся в Париж. Семью он повидал. Больше ничто не удерживало его в Европе. И теперь он торопился скорее уехать.

Вокруг него кипели страсти. Путешествие на край света возбуждало умы. «Гоген прав, – говорил Морис, – мы попусту теряем время в этом злосчастном Париже». Однако как ни красноречив был Гоген, никто не решался сопровождать его в дальние страны. Зато друзья всячески старались устранить с его пути все препятствия. 15 марта по их совету он написал письмо в Департамент народного просвещения и изящных искусств с просьбой, чтобы ему поручили на Таити миссию, аналогичную той, которая была поручена художнику Демулену на Дальнем Востоке. Миссия эта не оплачивалась, но могла облегчить Гогену на островах отношения с властями и позволила бы ему получить скидку на билет в Управлении пассажирского пароходства. Гогену помогали пробираться по бюрократическому лабиринту, и дело двигалось. Клемансо, которого Морису удалось растрогать, написал министру несколько рекомендательных слов. Сын Ренана, Ари, сам художник, упросивший Гогена выставить несколько керамических работ и панно «Любите…» в Салоне только что организованного Национального общества изящных искусств, в свою очередь хлопотал за него в министерстве.

Все устраивалось и налаживалось с легкостью, к какой Гоген не привык. Его последние дни в Париже протекали в обстановке триумфа. 23 марта в кафе Вольтера символисты устроили ему прощальный банкет, на котором председательствовал Малларме. Присутствовали почти все его друзья: Монфред, Орье, Шарль Морис, Жан Долан, Поль Серюзье, Одилон Редон, Жюльен Леклерк, Жан Мореас, Ари Ренан, Валетт и Рашильд, Леон Фоше, Могенс Баллин, Карьер… Художника чествовали сорок человек. Первым поднял бокал Малларме: «Господа, начнем с самого важного – выпьем за возвращение Поля Гогена, но при этом отдадим дань восхищения великолепной совести художника, которая в расцвете таланта изгоняет его в дальние страны – к самому себе, чтобы он мог почерпнуть там новые силы». Во время банкета символисты решили, что весь сбор от ближайшей премьеры в «Театре искусств» пойдет в пользу Гогена и Верлена; к постановке был намечен «Херувим» – большая пьеса, о которой Шарль Морис уже давно оповестил своих друзей, и никто не сомневался, что это будет шедевр драматургии символизма. Спектакль даст Гогену не меньше ста пятидесяти франков. Эта сумма прибавится к тем деньгам, которые ему будут высылать по мере того, как будут продаваться его картины, оставленные им на хранение, три торговца картинами – Жуаян, папаша Танги и скромный коммерсант с улицы Лепик Портье. Материальное существование художника было пока что обеспечено.

В эти дни Гоген вместе с Морисом посетил генерального директора Департамента изящных искусств Ларруме в его кабинете на улице Валуа. Ларруме сообщил им, что на Гогена возложат миссию, о которой он ходатайствовал. Приказ должен появиться 26 марта. К тому же помощник министра по делам колоний обещал художнику рекомендательное письмо к губернатору французских поселений в Океании, а Управление пассажирского пароходства – тридцатипроцентную скидку. Вдобавок Ларруме посулил Гогену, что после его возвращения, в котором ему всячески помогут, государство купит у него несколько полотен.

Гоген добился всего, чего хотел. 28 марта он возьмет билет в Управлении пароходства и 1 апреля на пароходе «Океания» выедет из Марселя в свой «рай» на Тихом океане. Мечта, которая с детства влекла Поля к его судьбе, воплощалась в жизнь.

«Вот и кончилась твоя мучительная борьба», – сказал Морис Гогену. Полная победа друга радовала писателя. Он ликовал. Ах, если бы он сам мог уехать! Но вдруг Морис умолк. Гоген шел рядом с ним по улице, глядя в одну точку, в лице ни кровинки. Морис дотронулся до его локтя. Гоген вздрогнул.

– Войдем сюда, – сказал он сдавленным голосом, толкнул дверь первого попавшегося кафе, а там опустился на скамью и заплакал. Морис был потрясен. Он не мог понять, чем вызваны эти слезы. И плакал не кто-нибудь, а Гоген, мужественный человек, дерзновенный смельчак в искусстве, сильнейший среди сильных!

– Никогда еще я не был так несчастлив, – пробормотал наконец художник.

– Как! – воскликнул Морис. – Сегодня, сегодня, когда восторжествовала справедливость, когда пришла слава!

– Выслушай меня, – отвечал Гоген. – До сих пор я не мог обеспечить свою семью и свое искусство… И даже только свое искусство. А сегодня, когда передо мной забрезжила надежда, я острее, чем когда бы то ни было, чувствую, какую чудовищную жертву я принес и как это непоправимо.

И Гоген дал волю своим чувствам. Он рассказал Морису о своей жене, о детях, о ране в сердце, которую он скрывал, мучительно и напряженно оберегая свою тайну, маскируясь жестокостью и иронией, безжалостный к другим и к самому себе. В этот миг, когда заканчивалась целая глава его жизни, он, может быть, предчувствовал, что за две недели до этого в Дании в последний раз в жизни видел жену и детей, что его надежда вновь стать мужем и отцом тщетна, что непоправимое совершилось уже давно.

Поль Гоген. Мари Дерен.

– Я ухожу, – сказал он Морису, вставая. – Мне надо побыть одному. Встретимся не раньше, чем через несколько дней.

Он подобрался, выдавил на губах кривую «надрывающую душу» улыбку.

– Не раньше, чем я смогу простить себе, что плакал в твоем присутствии, – добавил он.

Назад: III. Отверженные

Дальше: Часть третья. Мастерская в тропиках (1891–1898)