«Над нами — сумрак неминучий, иль ясность Божьего лица...»

Вскоре после окончания института я почувствовала себя совершенно потерянной. Кончились восторги и замирания на лекциях любимых педагогов, азартные сдачи экзаменов, похвалы и блестящие оценки. Всё это оказалось ненужным.

Первое место работы, куда я попала, была редакция студии грамзаписи «Мелодия» на улице Станкевича. В небольшой комнате за столами сидело человек пять, которые ничего не делали. Один из них, человек с новеньким обручальным кольцом на пальце, то и дело бросался к телефону и взволнованно спрашивал: «Ну, как она, Светочка, спала? Ты её кормила? А когда?»

Атмосфера в комнате была напряжённая, казалось, все чего-то ждали. Промаявшись без дела некоторое время, я робко обратилась к сидящему впереди пожилому человеку в очках, уткнувшемуся в какую-то папку: «Простите, не могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — На что он, резко обернувшись, запальчиво ответил: «Нет, извините, это я, наверное, могу вам чем-нибудь помочь!» Больше я не решилась о чём-нибудь подобном спрашивать. Я поняла, что люди в комнате ждали конца рабочего дня и ничего другого. Это была тюрьма, в которую запускали в 8.45 и отпускали в 18 часов. С горя я пробовала было приносить с собой и тайком рассматривать под столом открытки с репродукциями любимых художников, но была застигнута начальником отдела, который отечески строго сказал: «А вот этого у нас делать не полагается!» Однако не разъяснив, что же у них полагается делать. Мне ничего не оставалось, как выбегать в прокуренный коридор, и, прячась там, плакать, глядя сквозь грязные окошки на осенние деревья с облетающими листьями...

К тому времени, как в моей жизни появился отец Александр, я уже много лет пила антидепрессанты. Моя личная жизнь не складывалась, и это меня особенно удручало. «Мужчин теперь нет, отцов нет — рожайте сами!» — решительно посоветовала мне пожилая врач. К счастью, Господь не дал мне последовать её совету. Шёл 1988 год. В жизни ничего не менялось и, казалось, не могло измениться. Могла ли я тогда думать, что Провидение уже давно ищет меня и расставляет мне сети? Первой ласточкой, принесшей мне весть об отце Александре, был брат моей институтской подруги Гриша Крылов, неожиданным образом явившийся в моей жизни, словно шахматная фигура, выдвинутая рукою невидимого шахматиста. «Марина, — говорил он мне, пряча сочувствие за маской лёгкой иронии, — тебе надо пойти к нашему отцу Александру из Новой Деревни, от него все без ума, особенно женщины...» Это была его обычная шутливая манера разговаривать. Я ничего не понимала: какой отец Александр? Из какой деревни? И чем он может мне помочь?

Гриша... Самый светлый из моих друзей в ту пору, всегда готовый принять меня, как и множество других, подобных мне неприкаянных душ, под кров своего гостеприимного дома и своего большого сердца. Гриша поддерживал меня в тяжёлый период кризиса, его неожиданные слова прокладывали какие-то светлые тропинки в охватившем меня душевном мраке. «Нет, это неправда, что ты не хочешь жить, — говорил он, задумчиво покачивая головой, — ты не хочешь жить так, как ты живёшь!...»

Сейчас мне трудно понять, почему в те времена я совсем не интересовалась вопросами религии. В детстве, лет с 8-9-ти, меня мучила мысль о смерти. Может быть, тогда в моей детской душе и была убита надежда на то, что есть что-то за пределами этого видимого мира?

«Мама, скажи, я не умру?» — спрашивала я с тоской и робкой надеждой как-нибудь спастись от этой ужасной мысли. «Ну, до этого ещё так далеко, зачем сейчас об этом думать? К тому времени что-нибудь придумают!» — бодрым тоном пыталась утешить меня мама. — «Нет, умрёшь! Зачем обманывать ребенка!» — раздражённо врывался в разговор отец, словно отстаивая некую высшую справедливость и находя какое-то утешение в этой жестокой истине. Я заливалась слезами. Мысль о смерти преследовала меня, коварно настигая в летние солнечные дни, омрачая мои детские праздники и дни рождения.

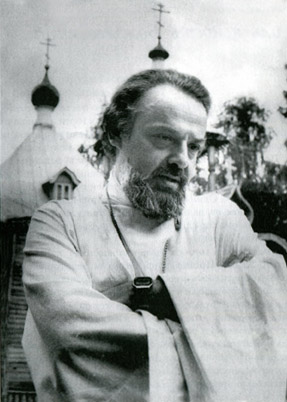

«Как объяснить ребёнку, что такое смерть?» — спросили отца Александра на лекции в клубе Заветов Ильича. Было лето, светило солнце, отец Александр выглядел удивительно красивым и праздничным в своей белой одежде, словно белый цвет был по-истине его цветом, цветом радости Воскресения. «Скажите ему так, — быстро и оживлённо отозвался он, словно видя перед собой этого ребёнка: „Вот ползёт гусеница — это человек, вот лежит куколка — это покойник, а вот из неё выпорхнула бабочка — это его бессмертная душа!"»

«Желают вытеснить Меня отовсюду. Даже из детских душ», — поразила недавно прочитанная фраза из дневника м-м Босси.

В детстве моя душа бессознательно искала, жадно ловила хоть малейший проблеск истины.

В те времена часто показывали какой-то фильм об Ильиче («Ильич в Разливе»?). Из всего фильма мне запомнился только один кадр: летний день, в лодке посреди озера Ильич и священник с бородой, в рясе спорят о существовании Бога. «Вот вы говорите, что Бога нет, — ненатуральным голосом напыщенно произносит священник, — а кто же тогда создал всю эту красоту, что мы видим вокруг нас, и нас самих?» И каждый раз на этом месте я вся превращаюсь в слух, впиваясь глазами в экран, с каким-то непонятным волнением и смутной надеждой ожидая ответа Ильича (словно сценарий фильма, много раз виденного, мог каким-то внезапным образом измениться): что он на это скажет? Вдруг он смутится, задумается—и...

Ответа Ильича я не помню. Но вопрос (хоть и произнесённый фальшивым тоном) был простой и хороший (может быть, единственно хороший из всего фильма), потому я его и запомнила.

Назревал кризис. Состояние моё ухудшалось, мама настаивала, чтобы я легла в больницу, а я, страшно боясь этого, из последних сил сопротивлялась. Моя учительница французского Т. А., умершая несколько лет назад, очень интеллигентная верующая старушка, в комнате которой я всегда чувствовала тёплое свечение от висевшей в углу иконы св. Николая Угодника, ещё в те годы деликатно уговаривала меня креститься. Она уже водила меня в церковь Всех Скорбящих Радосте на Ордынке, где я слушала прекрасное пение и ничего не понимала. И вот теперь я решилась. Я не понимала, что такое крещение, я не была уверена в том, верю ли я в Бога, но одно я чувствовала безусловно: то, что гибну, и в этом — в крещении — моя последняя надежда.

Преодолев усилием воли внутреннее сопротивление, я побежала в ближайший от меня храм Воскресения Словущего в Брюсове переулке (ул. Неждановой). Это было 8 октября 1988 года, в день преподобного Сергия Радонежского. Не случайно, по-видимому, произошло моё крещение в день преподобного Сергия, любимого святого отца Александра, который вскоре после этого вошёл в мою жизнь. Внешне ничего не изменилось, я даже не знала, что надо ходить в церковь. И всё же что-то случилось, словно рухнули, наконец, невидимые преграды, не дававшие коснуться меня силам благодати.

Первым происшедшим со мной чудом (его можно отнести к разряду обыденных чудес) было моё удачное падение на велосипеде в софринский пруд в середине того же октября месяца: я выскочила, как пробка, не ушибившись и даже не простудившись, а ведь мало ли что могло быть — в доме отдыха, где это случилось, был обеденный час, вокруг — ни души... Это чудо было символическое, вскоре я обнаружила, что пропала надобность пить антидепрессанты, без которых я раньше не могла обходиться: словно пузырёк, наполненный воздухом, я быстро поднималась вверх. Тогда я ещё не осознала связи этих событий с моим крещением, мне даже не приходило в голову, что надо кого-то благодарить... Однако моя голова прояснилась, и тут-то мне подбросили на одну ночь книгу отца Александра. Это был 1-й том его семитомника — «Истоки религии». Проглотив его, насколько это было возможно за одну ночь, и придя в состояние какого-то духовного опьянения, я, как мне кажется, на следующий же день (или через пару дней) побежала на лекцию отца Александра, которую он читал в Институте физики земли на Краснопресненской. О чём была эта лекция, я совершенно не помню (кажется, о духовности человека). Очевидно потому, что была всецело поглощена, заворожена самим отцом Александром, его необыкновенным, прекрасным обликом, проникновенным бархатистым голосом, той удивительной простотой и ясностью, с которыми он говорил о самых сложных вещах, а главное, исходившей от него какой-то особенной светлой, животворящей и радостной энергией.

Я была словно умирающим от кислородного голодания, которому, наконец, дали кислородную подушку — дыши. Всеми своими чувствами я жадно впитывала это необычайное явление — отца Александра на советской эстраде. Оглядываясь назад, я думаю, что подсознательно ждала отца Александра всю свою жизнь.

Помню только, что после лекции я подошла поближе к о. Александру: мне хотелось убедиться в его реальности. Он стоял, доброжелательно улыбаясь, окружённый группой, как мне вспоминается, растерянных людей, задающих ему вопросы. С этого дня я стала бегать по клубам, где читал о. Александр, стараясь, насколько возможно, не пропустить ни одной лекции.

Некоторые моменты лекций особенно ярко запечатлелись в памяти. Несколько раз я слышала, как о. Александр рассказывал притчу о блудном сыне. И каждый раз, когда он доходил до того места, как сын, всё растративший, измученный нуждой и голодом, думает вернуться к отцу, «а отец уже вышел ему навстречу, он выбежал на дорогу, высматривая сына!» Здесь отец Александр взволнованно повышал голос, — и каждый раз в этом месте я не могла удержаться от слёз. Ведь отец Александр говорил обо мне. В его словах, в его голосе я слышала обращённый ко мне голос Отца. Это меня Он ждал, искал, высматривал на дороге, пока я блуждала невесть где, в дальнем краю...

Голос Божьей любви... Впервые он зазвучал в моём сердце при встрече с отцом Александром.

Как-то раз на лекции отец Александр рассказал притчу: «Один монах возненавидел мир за царившее в нём зло. Он ушёл в пустыню и, подняв руки к небу, стал молиться о том, чтобы Бог проклял этот мир. Долго он так стоял с поднятыми вверх руками, и они окаменели. Прошла зима, засветило солнце, побежали ручьи... А он всё стоял... Прилетели птицы и, приняв его руки за ветви дерева, стали вить на них гнёзда. А он всё стоял. Прошло ещё немного времени, и из гнёзд вывелись птенцы. И тогда, видя всё это, — в этом месте отце Александр показывал, как монах изумлённо смотрит на свои руки, — он понял, что Бог любит этот мир!...»

Людей, спешащих на лекции отца Александра, можно было издали «вычислить» по особо бодрой, целеустремлённой походке человека, сознающего, куда и зачем он идёт. На лекции царила праздничная атмосфера. Люди оживлённо и радостно приветствовали друг друга, с удовольствием усаживались, многие доставали блокноты и ручки. Вот он выходил на сцену, такой близкий, домашний и вдохновенный, и говорил: «Дорогие друзья...» — так, словно мы расстались с ним только вчера. И воздух в зале, казалось, теплел, люди отогревались. Как-то я привела на лекцию отца Александра мою двоюродную сестру, находившуюся в это время в напряжённо-взвинченном душевном состоянии. Выходит отец Александр, произносит несколько слов, и вдруг моя Т. как-то оседает в кресле и шепчет: «Спать хочу...» При одном только виде о. Александра её напряжение ушло, наступила реакция.

К сожалению, не все на лекциях были счастливы видеть и слышать отца Александра. Иногда в атмосфере всеобщей любви неожиданно раздавалось шипение ненависти. Помню, как я была поражена, когда на лекции в Доме композиторов (в таком, казалось мне, интеллигентном месте!)

о. Александру пришла записка: «Что надо сделать, чтобы из нашей русской православной церкви ушли священники-евреи?» Я не верила своим ушам, мне было стыдно взглянуть на сидящую рядом подругу. Отец Александр, не смутившись, с полным самообладанием, без раздражения, только чуть устало, с лёгким вздохом ответил: «Ну что ж, для этого надо вынести из храма всех апостолов, затем Божью Матерь, а затем... сказать прости-прощай Господу нашему Иисусу Христу!» Притихший зал разразился смехом и аплодисментами. Я всё же не могла понять, мне казалось, ну, это случайность, просто недоразумение, какая-то патология, как может кто-нибудь не быть счастливым в присутствии отца Александра? Можно ли ненавидеть «это живое счастье», как назвал о. Александра В. Леви?

Когда появлялся о. Александр, казалось, что-то менялось в атмосфере. Я вспоминаю, как зимой 1989 года стояла в безнадёжной очереди у кассы ДК на Волхонке, где отец Александр читал цикл лекций «Библия и русская литература». Настроение в очереди было унылое. Кассир сердито заявил, что билеты проданы, мест в зале нет, и нечего, мол, зря тут стоять. Народ всё же стоял и ждал, и я вместе со всеми. Падал мокрый снег, было грустно. Я ещё подумала, ну, прямо как в «Каштанке», и все мы тут такие бездомные, потерянные, никому не нужные, как чеховская Каштанка. Но вот показался отец Александр, таинственно улыбающийся свой нездешней улыбкой и сияющий чёрными глазами из-под широкополой шляпы «ретро», на которой таял мокрый снег. И мгновенно всё изменилось. Уныния — как не бывало! Откуда-то появились стулья, все ожидавшие в очереди вошли и сели. Но здесь был ещё один важный для меня момент. Едва знакомый мне человек, с которым я перемолвилась несколькими словами, перед лекцией подошёл к о. Александру под благословенье и неожиданно подтолкнул и меня — о. Александр, осияв меня взглядом огромных чёрных глаз, быстрым и мягким движением положил мне руку на голову, и всю меня пронизала некая благодатная энергия. «Ах, как батюшка благословлял... — с тоской вспоминал после смерти о. Александра его духовный сын А. Черняк, — он всегда что-то давал, давал!»

Помню, в течение 1989-1990 года я три раза ездила в Новую Деревню, в храм Сретенья, где служил о. Александр. Кажется, в нашу первую встречу я в разговоре коснулась своих занятий, и он вдруг на секунду застыв, широко раскрыл глаза и посмотрел на меня с какой-то детской радостью и изумлением: «Вы — музыкант?..» Словно я была той редкой птицей, которую он давно искал и вот, наконец, нашёл! Словно не было вокруг тьмы безработных и никому ненужных музыкантов. На какой-то момент мне передалось его восхищённое состояние, и я почувствовала непонятную, неведомую мне радость и гордость: я — музыкант! Ни до, ни после я подобных чувств не испытывала. В первый свой приезд я заговорила с о. Александром на волнующую меня тему: не получается личная жизнь. О. Александр, на мгновенье как бы прислушавшись и посмотрев куда-то вверх, решительно произнёс: «Если надо будет, Господь обязательно пошлёт!» (сделав ударение на «надо» и «обязательно»). И тут же велел мне «везде бывать и искать, искать...» Меня очень утешил и обнадёжил его ответ, главное, будет так, как надо. И всё же я не могла удержаться ещё от одного вопроса, который меня тревожил. «Ну, а если не получится, многие говорят, хотя бы ребёнка родить?!» — нерешительно произнесла я. О. Александр, не глядя на меня (очевидно, чтобы меня не смущать), отрицательно покрутил головой: «Нет, у нас не животноводческая ферма...» — задумчиво произнёс он, как бы рассуждая вслух, или обсуждая этот вопрос с кем-то ещё — и повторил утвердительно: «У нас тут не животноводческая ферма!»

Казалось, о. Александр «вбирал» в себя человека сразу целиком и уже не выпускал из памяти. Приехав к нему в Новую Деревню месяца через три, я опять заговорила о своих личных делах, и он, к моему удивлению, задумчиво произнёс «Да... помню... Вы мне об этом уже говорили...» Он помнил! А ведь к нему в это время шёл нескончаемый поток людей... Не помню, в какой это было раз, подойдя на исповеди к о. Александру, я вдруг растерялась, как ребёнок, забывший выученное стихотворение, и тогда о. Александр быстрым движением взял меня под руку, словно соединяя с собой и собирая меня, и горячо зашептал: «Вот, вы стоите сейчас перед святой чашей, что на душе у вас, что мешает подойти к ней?» Кажется, я ещё больше растерялась. Святая чаша... Вагнер... «Парсифаль»... Чаша Грааля — зашевелилось во мне. Мне было хорошо здесь, в этом храме, рядом с о. Александром, но я ещё довольно смутно понимала, куда я пришла.

Вскоре у меня начались неприятности в училище, где я работала. Я защитила диссертацию и попросилась на другой факультет, соответствующий моей специальности. Это послужило поводом к преследованиям. Моя начальница писала на меня какие-то докладные записки завучу. Помню, плывёт она мне навстречу по коридору, сладко улыбаясь, а у меня к горлу поднимаются волны страха, я не знала, как вести себя и что делать в этой ситуации. Приезжаю к о. Александру, всё рассказываю, и говорю: «Мне страшно». О. Александр, на минуту задумавшись, понимающе посмотрел на меня (он всегда сразу всё понимал), затем как-то решительно махнул рукой и сказал: «А вы — не бойтесь!» И что самое удивительное — страх ушёл! Он ушёл не только на данный момент, но как-то глубинно. И каждый раз, когда я в подобной ситуации вспоминаю это «А вы не бойтесь», — страх уходит, уползает, уменьшается в размере. Подумав ещё несколько мгновений, о. Александр неожиданно произнёс: «А вы не могли бы оттуда как-нибудь уйти?» Шёл 1989 год. Уйти с работы? Это казалось невозможным. Самое интересное, что в то же лето меня, можно сказать, за руку увели с моей работы и без малейшего усилия с моей стороны перевели в другое место, где я спокойно проработала целых пять лет.

Не помню случая, чтобы в ответах о. Александра прозвучало хоть малейшее раздражение. Но он всегда был рад пошутить, если тому был повод. Его искромётные шутки оживляли лекции и создавали тёплую атмосферу непринуждённой домашней беседы. «Если сатана знает, что победа Христа неизбежна, почему он продолжает сопротивляться?» — спросили о. Александра на лекции об Апокалипсисе. «А он всё думает: а вдруг получится?» — лукаво улыбнувшись, ответил о. Александр. «Мы все братья и сёстры только потому, что у нас единый Отец, а не потому, что наши предки-обезьяны сидели рядом на одной ветке»,— запомнилась мне фраза о. Александра на его лекции в Доме композиторов.

Однажды ему пришла записка примерно следующего содержания: «Как можно нам, простым смертным, надеяться попасть в Царство Небесное, если представить себе громадное число людей, живущих на земле, и всех, живших до нас? Да там и одним святым едва ли хватит места!» Лицо о. Александра осветила лукавая улыбка. «А здесь слышится вопль души советского человека, всю жизнь стеснённого жилищными условиями!» — произнёс о. Александр, улыбаясь, но с искренним сочувствием в голосе, затем он бегло очертил масштабы нашей вселенной, «на краешке которой можно уместить все поколения живущих и живших до нас людей». «В Доме Отца Моего обителей много».

Для меня чувство юмора о. Александра было поистине целительным. Как-то раз я приехала в Новую Деревню в раздёрганном нервозном состоянии. «Всё время куда-то спешу, ничего не успеваю!» — пожаловалась я батюшке. «А вы почаще думайте о смерти!» — вдруг произнёс о. Александр. И в ответ на мой недоумевающий взгляд как-то беспомощно развёл руками: «Мы все скоро умрём, — сказал он с извиняющейся улыбкой, — куда нам спешить? Что мы там можем успеть?...»

Сейчас я задумываюсь: почему люди так тянулись к о. Александру? Почему мне было так легко, так отрадно, как никому другому, говорить ему о своих проблемах, человеку, который был мне, в сущности, незнаком, или едва знаком? Моя приятельница, которую я привела на лекцию отца Александра, позже сказала мне: «Такое впечатление, что это очень, очень близкий нам человек...» Она видела его впервые в жизни. На одной из выставок, посвящённых о. Александру, меня поразила фотография: отец Александр с кем-то беседует за чашкой чая, и вся его напряжённая поза, рука, сжимающая чашку, наклон головы вперёд, пристальный взгляд, устремлённый на собеседника, выражают его крайнюю степень внимания, его поглощённость собеседником, он весь — в другом, с кем он разговаривает, можно сказать, он весь — глаза, уши и сердце, обращённые к другому. Наверное, отец Александр мог сказать, как мать Тереза: «Каждый человек для меня Христос, а если есть только один Христос, то этот человек является для меня в данный момент единственным человеком на свете».

Было поразительно его понимание состояния души собеседника. Как-то на лекции о бессмертии души в ДК Серафимовича я послала о. Александру записку: «Как преодолеть страх болезни и смерти?» Как бы размышляя вслух, отец Александр сказал: «Есть у Блока в поэме "Возмездие" такие слова: "Над нами — сумрак неминучий, иль ясность Божьего лица..." Если мы верим Богу, значит, мы Ему доверяем — и тогда мы не боимся; ну а если не верим... — тут он на секунду остановился, — тогда не всё ли равно, что с нами будет? Да пусть оно всё катится хоть в тартарары!..» — как-то отчаянно и решительно заключил он. Разумеется, отец Александр не мог видеть в большом тёмном зале меня, пославшую ему эту записку, тем не менее, этот ответ, как мне показалось, предназначался лично мне, это был ответ на моё душевное состояние в тот момент, словно мы не были разделены пространством зала, а доверительно беседовали за чашкой чая у него дома. Притом это был единственно нужный мне тогда ответ, как говорится, точное попадание... Казалось, счастье общения с отцом Александром будет длиться вечно...

Утром 10 сентября 1990 года мне позвонил мой знакомый Б. и, почти без предисловия, спросил деревянным голосом: «Марина, ты знаешь, что убит отец Александр Мень?» — «Как — убит?»— тупо переспросила я, не в состоянии понять смысла сказанного. «А вот так! Топором по голове!» — прокричал в трубку Б. со слезами в голосе. Было такое чувство, словно меня саму ударили по голове. Я помчалась в Пушкино. На вокзале сразу бросилось в глаза написанное от руки объявление — маленький клочок бумаги: «Все, кто хочет проститься с отцом Александром...» Записка кончалась восклицанием, в котором тоже слышались слёзы: «Он так любил вас!» Во дворе храма я увидела знакомые мне лица новодеревенских прихожан. Помню, какой-то юноша лет 17-ти навзрыд плакал, стоя в притворе, и мне стало мучительно жаль его, такой юный, наверно, он так остро нуждался в поддержке отца Александра! А теперь он осиротел.

В церкви живая цепь прихожан, держащихся за руки, окружила гроб отца Александра, вдоль неё медленной чередой люди шли к нему прощаться. Сознание противилось мысли о том, что отец Александр, через которого к нам шла животворящая, пульсирующая энергия мысли и любви, лежит сейчас здесь тихий и неподвижный, с покрытым белым покрывалом лицом. Во дворе храма среди знакомых стоял Гриша Крылов, Гриша! Самый светлый из моих друзей в ту пору, первая ласточка, принёсшая мне весть об отце Александре. Теперь он грустно провожал меня до станции. «Знаешь, — сказал он, — сегодня утром я раскрыл наугад Евангелие от Иоанна, и там было: "Изгонят вас из синагог; наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня"». Затем он сказал тихо, медленно, с расстановкой: «Отец Александр бросил вызов силам зла, и они объединились и убили его». И прибавил: «Но всё равно он победит...»

Недавно я купила в храме Космы и Дамиана кассету с записью лекции отца Александра «Шестоднев». И стоило мне услышать, как отец Александр на иврите произносит строки из пролога книги Бытия, я сразу вспомнила... В памяти вспыхнуло ослепительное переживание, вырывающееся из границ повседневности. Я вспомнила, как отец Александр на пасхальной службе в Новой Деревне в праздничной одежде воздевал руки к куполу храма, как он читал на разных языках начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово...», и в голосе его, произносящем: «Бэ-решит хайя ха-Давар...» — были одновременно царственная мощь, грозное величие и львиная мягкость, львиные раскаты и переливы, и мы, казалось, ощутили на своих лицах дуновение с Синая и стояли, замерев, в восторге, страхе и трепете, а всё вокруг и сам воздух стало живым и огненным, всё заструилось, заиграло, задышало и наполнилось...

Чей голос слышали мы тогда и где мы были в те минуты? Неужели в Пушкине, в этой убогой Новой Деревне с её ветхими домишками? Нет, конечно, мы были совсем в другом месте. И невозможно словами этого описать, как нельзя, наверное, побывать в Царствии Небесном и рассказать о нём здесь на земле нашим бедным человеческим языком. «Да ты только посмотри на этих людей! — с комическим ужасом восклицал Ю. Пастернак, имея в виду московских прихожан Новой Деревни, к коим и сам принадлежал, — ты только посмотри на них, что они делают?! В воскресенье (в выходной день!) вскакивают с постели в 6.30 утра, мчатся на вокзал, бегут на электричку, куда-то едут, куда? В Пушкино!.. Да они все сумасшедшие!» — как патетически он заключал свой импровизированный монолог возмущённого обывателя.

Однажды мне приснился отец Александр. Это был тяжёлый период, навалилась болезнь. Начались дикие головокружения, я словно летела в пропасть с космической скоростью. И вот мне снится: стою я позади небольшой группы людей, а впереди всех, чуть поодаль, какой-то человек. «А ведь это отец Александр», — говорю я кому-то, сама с трудом узнавая знакомые черты. Он стоял спиной к нам (но ощущая спиной каждого), постаревший, поседевший, невысокий, собранный и неподвижный, как воин, готовый к битве, как вкопанный упёршись ногами в землю, напряжённо вглядываясь во что-то впереди, мне невидимое. Небольшой, он как-то заслонял собою нас всех, словно сдерживая натиск невидимых грозных сил. Помню во сне ощущение своё особой лёгкости, слабости и беспомощности, как в детстве, когда я лежала в больнице, и в то же время детское чувство полной безмятежности, защищённости ребёнка в присутствии взрослого... Болезнь отступила...

И вот прошло уже много лет со смерти отца Александра, и с каждым годом он становится мне всё ближе. Я по-новому читаю его книги, слушаю его лекции. Недавно я увидела, как он отвечает на вопросы: в каждый ответ он вкладывает всего себя, своё сердце. Он всё время отдавал себя, всегда отдавал... И после причастия, в те несколько благодатных мгновений, когда с меня снимается земной груз и я дышу неземным воздухом, а сердце заливают волны мира и радости, я вижу рядом с собой отца Александра. Он молится передо мной, он пристально смотрит мне в глаза, он, как и раньше, понимает всё. Он берёт мою боль на себя, и я слышу: «Вперёд! Не останавливаться, не оглядываться назад! Нет времени сокрушаться и оплакивать свои потери. Нет времени, ещё много надо успеть сделать. Вперёд, только вперёд!»

А иногда отец Александр, близко пригнувшись ко мне, что-то тихо и ласково вполголоса говорит мне, я не могу разобрать слов, но вместе с ними в моё сердце изливается небесное утешение...

Назад: Весенние сумерки

Дальше: «Каждый человек — драгоценен!»