Книга: Сквозь зеркало языка. Почему на других языках мир выглядит иначе

Назад: Часть I В зеркале языка

Дальше: Глава 2 Погоня за миражом

Глава 1

Названия цветов радуги

Лондон, 1858 г. Первого июля Линнеевское общество в своей великолепной новой штаб-квартире в Берлингтон-хаус на Пикадилли будет слушать доклад по трудам Чарлза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, вместе представляющих теорию эволюции путем естественного отбора. Вскоре взметнется пламя и озарит интеллектуальный небосвод, не оставив в неприкосновенности ни одного уголка человеческого разума. Но хотя пожар дарвинизма довольно скоро настигнет нас, мы начнем не совсем с этого места. Наша история начнется несколькими месяцами ранее и несколькими улицами дальше, в Вестминстере, с довольно неожиданным героем. В сорок девять лет он уже видный политик, член парламента от Оксфордского университета, бывший канцлер казначейства. Но ему еще десять лет до поста премьер-министра и еще дольше – до признания одним из самых великих государственных мужей Великобритании. Надо сказать, последние три года достопочтенный Уильям Юарт Гладстон томился на скамье оппозиции. Но он не зря провел время.

Со всей своей легендарной энергией он посвящает досуг царству разума и всепоглощающей мыслительной страсти: античному барду, который «основал для рода человеческого высокую должность поэта и который построил на собственных принципах такое возвышенное и прочное здание, что оно до сих пор высится недостижимо над делом рук не только обыкновенных, но даже и многих необыкновенных людей». Эпические поэмы Гомера для Гладстона – не что иное, как «самое выдающееся явление во всей истории собственно человеческой культуры». «Илиада» и «Одиссея» были всю жизнь его друзьями и приютом в мире литературы со времен обучения в Итоне. Но для Гладстона, человека глубоко религиозного, поэмы Гомера были больше, чем просто литература. Они были его второй Библией, идеальной энциклопедией человеческого характера и опыта, показывающей природу людей в самой замечательной форме, которая только возможна без христианского откровения.

Монументальный oeuvre Гладстона «Гомер и его время» выходит как раз в марте того же года. Три солидных тома общим объемом свыше 1700 страниц охватывали энциклопедический спектр тем, от географии «Одиссеи» до чувства прекрасного у Гомера, от положения женщин в обществе того времени до моральной характеристики Елены. Одна скромная глава, упрятанная в конец последнего тома, посвящена любопытной и, казалось бы, маловажной теме: «Восприятие и использование цвета у Гомера». Тщательное изучение «Илиады» и «Одиссеи» показало, что в описаниях цветов у Гомера есть нечто неправильное, и выводы, к которым приходит Гладстон, столь радикальны и удивительны, что его современники оказались совершенно к ним не готовы и в основном их проигнорировали. Но пройдет время, и загадка Гладстона снарядит тысячи кораблей в научное путешествие, заметно повлияет на развитие по крайней мере трех академических дисциплин и разожжет войну за контроль над языком между природой и культурой, которой и через 150 лет не видно конца.

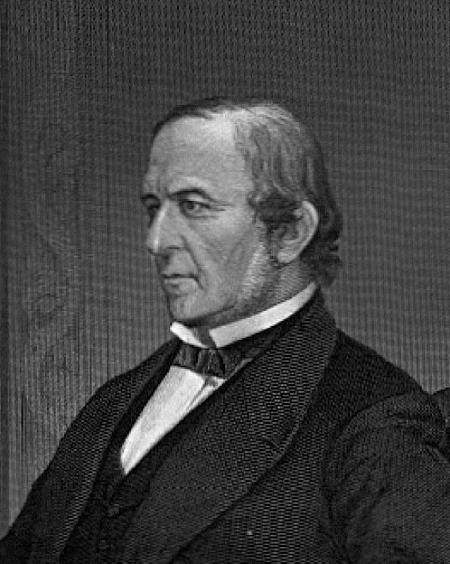

Уильям Юарт Гладстон (1809–1898)

Даже во времена, когда сочетание политической власти и величия разума было делом значительно более привычным, исследования Гладстона по Гомеру казались чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, он был активным политиком, и все же его трехтомное сочинение было, несомненно, не меньшим достижением, чем итоговый труд университетского профессора, посвятившего всю жизнь исследованию этой темы. У некоторых, особенно у коллег-политиков, привязанность Гладстона к классикам вызывала недовольство. «Ты так погряз в вопросах о Гомере и греческих словах, – пенял ему однопартиец, – что не читаешь газет и не чувствуешь пульса наших сторонников».

Но для широкой публики виртуозная гомерология Гладстона была предметом восхищения и обожания. Представленный в «Таймс» обзор книги Гладстона был таким длинным, что его пришлось печатать в двух выпусках, и он занял бы в книге такого формата более 30 страниц. Эрудиция Гладстона не переставала впечатлять и интеллектуальные круги. «Немного в Европе общественных деятелей, – гласил вердикт одного профессора, – столь ясно мыслящих, зорких и высокообразованных, как мистер Гладстон». В последующие годы корифеи науки в Британии и даже на континенте неоднократно посвящали книги Гладстону – «государственному деятелю, оратору и ученому», «неустанно призывающему изучать Гомера».

Конечно, тут было одно «но». В то время как поразительную ученость Гладстона, его владение текстом и логическими средствами повсюду восхваляли, реакция на многие его оригинальные идеи была совершенно уничтожающей. Лорд Альфред Теннисон писал: «Большинство людей думает, что [Гладстон] слегка помешался на своем хобби». Профессор греческого языка в Эдинбургском университете объяснял своим студентам, что «мистер Гладстон может быть умным, вдохновенным, самым оригинальным и тонким толкователем Гомера – всегда красноречивым и даже блистательным; но ему не хватает обоснованности. Его логика слаба, даже незрела, его тактические ходы, хотя полны изящества и блеска, совершенно лишены трезвости, осторожности и даже здравого смысла». Карл Маркс, сам горячо любивший греческую литературу и человек прямолинейный, писал Энгельсу, что книга Гладстона «доказывает неспособность англичан создать что-либо ценное в филологии». А эпический обзор в «Таймс» (анонимный, как тогда водилось) путается в изощренных иносказаниях, чтобы не назвать Гладстона дураком в открытую. Обзор начинается заявлением, что «мистер Гладстон чрезвычайно умен. Но, к несчастью для чрезмерного ума, он наглядно иллюстрирует истинность поговорки, что противоположности сходятся». В завершение, почти через тринадцать тысяч слов, автор высказывает сожаление, что «такая мощь – и без результата, такая гениальность – не уравновешена, такая плодовитость – сплошные сорняки и такое красноречие – как медь звенящая и кимвал бряцающий».

Что же было не так с «Гомером» Гладстона? Для начала Гладстон совершил смертный грех – принял Гомера слишком всерьез. Он «благоговел перед ним, словно раввин», язвила «Таймс». В эпоху, которая гордилась своим вновь открытым скептицизмом, когда даже авторитет и авторство

Священного Писания стали подвергаться скальпелю немецкой текстологии, Гладстон маршировал под другой барабан. Он с порога отвергал теории, весьма модные в то время, что такого поэта, как Гомер, никогда не было и что «Илиада» и «Одиссея» были, как лоскутное одеяло, собраны из многих популярных баллад разных поэтов в разные времена. Он считал, что «Илиада» и «Одиссея» написаны одним невероятно гениальным поэтом: «Я нашел в схеме „Илиады“ довольно красоты, порядка и стройности, чтобы она стала независимым свидетельством существования личности и индивидуальности Гомера как автора».

Еще ужаснее казалось критикам настойчивое утверждение Гладстона, что в основе фабулы «Илиады» лежит исторический факт. Придавать какую-либо историческую ценность рассказу о десятилетней осаде городка, называвшегося Илион или Троя, после похищения греческой царицы троянским царевичем Парисом, также известным как Александр, просвещенные ученые мужи 1858 года считали детской доверчивостью. Как было сказано в «Таймс», эти рассказы «приняты всем человечеством как вымысел, почти того же порядка, что и баллады о короле Артуре». Излишне упоминать, что все это происходило за 12 лет до того, как Генрих Шлиман в самом деле нашел Трою в кургане над Дарданеллами; до того, как он раскопал дворец в Микенах, родном городе предводителя греков Агамемнона; до того, как стало ясно, что и Троя, и Микены были богатыми и могущественными городами в одно и то же время в конце второго тысячелетия до нашей эры; до более поздних раскопок, показавших, что Троя была разрушена сильнейшим пожаром вскоре после 1200 г. до н. э.; до того, как на раскопках были найдены метательные камни и другое оружие, доказывающее вражескую осаду; до того, как был выкопан глиняный документ, который оказался договором между хеттским царем и землей Уилуса; до того, как эта самая Уилуса была надежно идентифицирована как не что иное, как гомеровский Илиос (Илион); до того, как правитель Уилусы, которого в договоре называют Алаксанду, мог быть, таким образом, соотнесен с гомеровским Александром, троянским царевичем; до того – короче – как убеждение Гладстона, что «Илиада» была чем-то большим, чем лоскутки придуманных мифов, оказалось куда менее беспочвенным, чем воображали его современники.

Однако в том, что касается религии у Гомера, трудно относиться к Гладстону снисходительно, как сейчас, так и при жизни его современников. Гладстон был не первым и не последним из великих умов, чей религиозный пыл завел их в такие дебри, но попытки соединить языческий пантеон Гомера с христианским «Символом веры» выглядели особенно неудачно. Гладстон считал, что на заре истории человечеству было явлено откровение истинного Бога и, хотя знание этого божественного откровения позже исчезло и было извращено языческими ересями, следы его можно обнаружить в греческой мифологии. Он не обошел вниманием ни одного бога, силясь найти христианскую истину в пантеоне Гомера. Как пишет «Таймс», Гладстон «положил все силы на то, чтобы найти на Олимпе бога Авраама, пришедшего из Ура Халдейского, и бога Мелхиседека, пребывавшего в Салиме». Гладстон утверждал, например, что традиция тройственного божества оставила следы в греческой мифологии и проявлялась в делении мира натрое – между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Он заявлял, что Аполлон представляет многие качества Самого Христа, и даже заходил так далеко, что предполагал, что мать Аполлона Латона (Лето) представляет Пресвятую Деву. «Таймс» не дала ввести себя в заблуждение: «Совершенно честный в своих намерениях, он выстраивает теорию и, независимо от того, насколько она смехотворна в реальности, делает ее убедительной в споре. Уж слишком он умен!»

Решимость Гладстона крестить древних греков оказала «Гомеру и его времени» медвежью услугу, так как из-за его религиозных заблуждений и фантазий было намного проще дискредитировать прочие его идеи. Это крайне прискорбно, потому что, хотя Гладстон и не вычислил, сколько ангелов может плясать на острие Ахиллесова копья, вменявшееся ему в вину слишком серьезное отношение к Гомеру вознесло его высоко над умственным горизонтом большинства его современников. Гладстон не считал рассказ Гомера точным изображением исторических событий, но, в отличие от критиков, он понимал, что поэмы отражают знания, верования и традиции своего времени и таким образом являются ценнейшим историческим источником, сокровищницей знаний для изучения древнегреческой жизни и мышления, авторитетным источником, тем более достоверным, что эта авторитетность бессознательна, адресована не потомкам, а современникам самого Гомера. Подробнейший анализ Гладстоном того, что говорится в поэмах и – что иногда еще важнее – чего там не говорится, привел его к замечательным открытиям, касающимся культурного мира древних греков. Самые потрясающие из этих находок касаются цветового языка Гомера.

Для читателя, привычного к тиши да глади современных академических писаний, чтение главы о цветах у Гладстона станет просто потрясением – от встречи с необыкновенным умом. Испытываешь благоговейный трепет перед оригинальностью, смелостью, тончайшим анализом и тем дух захватывающим ощущением, что каждый аргумент читателя, каждое его возражение Гладстон всегда опережает на два шага и подготовил многостраничный ответ еще до того, как оппонент успевает об этом подумать. Тем более поразительным кажется неожиданное заключение, к которому приходит Гладстон в результате своих изысканий. Если позволить себе некоторый анахронизм, можно сказать: он утверждал, что Гомер и его современники воспринимали мир в каком-то смысле ближе к черно-белому кино, чем к цветному.

На первый взгляд, утверждение Гладстона о том, что чувство цвета у греков отличалось от нашего, кажется столь же неправдоподобным, как и его идеи о христоподобном Аполлоне или Марии-Латоне. Ибо как мог так измениться базовый аспект человеческого восприятия? Никто, конечно, не отрицает, что между миром Гомера и нашим утекло много воды: за тысячелетия, разделяющие нас, возвышались и рушились империи, приходили и уходили религии и идеологии, наука и технология преобразовали наши интеллектуальные горизонты и почти всю обыденную жизнь до неузнаваемости. Но если в этом громадном море перемен мы и можем найти хоть одну гавань стабильности, один аспект жизни, оставшийся точно таким же, как и во времена Гомера – и даже в незапамятные времена, – то это будет, конечно, способность наслаждаться богатыми красками природы: синевой моря и неба, пылающим багрянцем восхода, зеленью свежей листвы. Если можно словом представить скалу стабильности в потоке человеческого опыта, то, несомненно, это будет вопрос всех времен: «Папа, почему небо голубое?»

А будет ли? Признак незаурядного ума – его способность задавать вопросы о самоочевидном, и тщательное исследование Гладстоном «Илиады» и «Одиссеи» не оставило места для сомнения, что у Гомера в описании цветов была какая-то очень серьезная неправильность. Вероятно, самый подозрительный пример – то, как Гомер говорит о цвете моря. Возможно, самая знаменитая фраза из всей «Илиады» и «Одиссеи», которая в ходу до сих пор, – это бессмертный цветовой эпитет, «виноцветное море». Но давайте на минуточку рассмотрим это описание с дотошным буквализмом Гладстона. Как это часто бывает, «виноцветное» – уже деяние спасительной интерпретации при переводе, потому что на самом деле Гомер говорит omops, что буквально значит «выглядит, как вино» (omos – это «вино», а op – корень «видеть»). Но какое отношение цвет моря имеет к вину? В качестве ответа на простой вопрос Гладстона ученые, чтобы устранить затруднение, предложили все виды вообразимых и невообразимых теорий. Самым частым ответом было предположение, что Гомер, должно быть, имел в виду глубокий пурпурно-алый оттенок, какой бывает у волнующегося моря на рассвете или закате. Увы, но ничто не указывает, что Гомер использовал этот эпитет именно для рассветного или закатного моря. Также предполагалось, явно со всей серьезностью, что море иногда может покраснеть из-за водорослей определенных видов. Другой ученый, отчаявшись изобразить море красным, попытался вместо этого сделать синим вино и заявил, что «синие и фиолетовые оттенки видны в некоторых винах южных регионов, и особенно в уксусе из домашних вин».

Не стоит задерживаться на том, почему все эти теории не содержат ни вина, ни воды. Но был и иной метод для обхода затруднения, который был применен многими уважающими себя комментаторами и который заслуживает некоторого пояснения. Он состоял в апелляции к безотказной защите от любой буквалистской критики: поэтической вольности. Один видный специалист по классической филологии, например, подкалывал Гладстона заявлением, что «если кто-то скажет, что менестрелю не хватало органа цвета, потому что он обозначал море этим неопределенным словом, я в ответ скажу, что критику не хватает органа поэтичности». Но когда все уже сказано и спето, элегантное тщеславие порицаний критиков не выдерживает изощренного буквализма Гладстона, так как его уверенный анализ не исключил возможности, что поэтическая вольность может объяснять странности в Гомеровых описаниях цвета. Гладстон не был глух к поэзии и хорошо знал такой хитрый эффект, какой называл «усилением цветовых эпитетов». Но он также понимал, что если бы несообразности были только дерзким упражнением в поэтическом искусстве, то усиление было бы скорее исключением, чем правилом, иначе в результате получилась бы не вольность, а путаница. И он показал (используя методы, которые сейчас сочли бы образцом системного анализа текста, но они высмеивались одним из критиков – современников Гладстона как бухгалтерское мышление «прирожденного канцлера казначейства»), что эта расплывчатость в гомеровском описании цветов была правилом, а не исключением. Чтобы доказать это, Гладстон предлагает набор свидетельств, состоящий из пяти главных пунктов:

I. Использование одного и того же слова для обозначения цветов, совершенно разных в нашем понимании.II. Описание одного и того же объекта такими цветовыми эпитетами, которые абсолютно не сочетаются друг с другом.III. Цвет описывается слишком мало или не описывается вовсе в тех случаях, где мы могли бы с уверенностью ожидать его появления.IV. Обширное преобладание самых простых цветов, черного и белого, над всеми остальными.V. Малый размер гомеровского цветового словаря.

Далее для обоснования этих пунктов он приводит больше тридцати страниц примеров, из которых я назову лишь несколько. Рассмотрим сначала, какие еще объекты Гомер описывает как имеющие сходство с вином. Кроме моря, единственным, что Гомер называет «виноцветным», оказываются… быки. И никакие филологические сальто критиков не смогут поспорить в убедительности с простым заключением Гладстона: «Существует немалая трудность в совмещении этих двух употреблений с идеей общего цвета. Море – синее, серое или зеленое. Быки – черные, гнедые или коричневые».

Или что можно сделать с цветочным оттенком «фиолетовый» (ioeis), который Гомер использует для обозначения цвета… моря. (Фраза Гомера ioeidea ponton переводится по-разному – как захочется переводчику – как «лиловое море», «пурпурный океан» или «фиолетовые глубины».) И неужели опять-таки поэтическая вольность позволяет Гомеру использовать тот же цвет для описания овец в пещере Циклопа, «очень больших и прекрасных, с фиалковотемною шерстью»? Если бы, скажем, Гомер упомянул черных овец, противопоставляя их белым, то можно было бы допустить, что «черные овцы» были на самом деле не черными, а темно-темно-коричневыми. Но фиолетовые? Или как насчет другого эпизода в «Илиаде», где Гомер словом «фиолетовое» описывает железо? И если все фиолетовые моря, фиолетовых овец и фиолетовое железо считать поэтическими вольностями, то что делать с другим пассажем, где Гомер сравнивает темные волосы Одиссея с цветом гиацинта?

Употребление Гомером слова chlôros не менее странно. В более позднем греческом chlôros означает просто «зеленый» (и это значение породило известные научные термины – например, пигмент хлорофилл и зеленоватый газ хлор). Но Гомер использует это слово в разнообразных смыслах, которые плохо сочетаются с зеленью. Чаще всего chlôros появляется при описании лиц, бледных от страха. Хотя это может быть всего лишь метафорой, chlôros также используется для свежих прутьев и для дубинки из дерева оливы у Циклопа. Прутья и древесина оливы нам сейчас покажутся коричневыми или серыми, но с некоторой натяжкой мы можем признать за Гомером право сомневаться в этом. Но всему есть предел, когда Гомер прилагает то же слово к описанию меда. Поднимите руку, кто когда-нибудь видел зеленый мед!

Но доказательства Гладстона только начинаются. Его второй пункт гласит, что Гомер часто описывает один и тот же объект несовместимыми цветовыми терминами. Железо, например, в одном пассаже названо «фиолетовым», в остальных местах «серым», а еще в одном случае – aithôn, словом, которое также относится к масти коней, львов и быков.

Следующий пункт Гладстона – то, как поразительно бедны цветом звучные стихи Гомера. Пролистайте сборники современной поэзии, и краски там бросятся вам в глаза. Найдется ли уважающий себя поэт, который не черпал бы вдохновение из «полей зеленых, голубых равнин небесных»? Чьи стихи не праздновали то время года, когда «фиалка голубая, / И желтый дрок, и львиный зев, / И маргаритка полевая / Цветут, луга ковром одев…»?

Гете писал, что никто не может оставаться глух к зову красок, которые повсюду на всем, что видно в природе. Но Гомер, похоже, мог. Возьмите его описания лошадей. Для нас, объясняет Гладстон, «цвет у лошадей такая заметная штука, что если их вообще отличать друг от друга, то кажется, что он так и рвется в описание. Очень заметно, что, хотя Гомер так любил коня, что не уставал от всего сердца использовать его для поэтических целей, во всех воодушевленных и красивых описаниях этого животного цвет так мало проявляется». Молчания Гомера по поводу цвета неба не заметить еще сложнее. Здесь, говорит Гладстон, «Гомер имел перед собой самый совершенный образец синевы. Но он ни разу так не описывал небо. Его небо – звездное, или широкое, или великое, или железное, или медное; но оно никогда не синее».

Не то чтобы Гомер не интересовался природой; он, в конце концов, был известен как внимательный наблюдатель мира, и его обожали за яркие сравнения и подробные описания животных и явлений природы.

Стечение воинов к месту сбора, например, уподоблено роению пчел:

народы же реяли к сонму,

Словно как пчелы, из горных пещер вылетая роями,

Мчатся густые, всечасно за купою новая купа;

В образе гроздий они над цветами весенними вьются,

Или то здесь, несчетной толпою, то там пролетают…

Отряды солдат, шумно выходящих на равнину, описаны так:

Их племена, как птиц перелетных несчетные стаи,

Диких гусей, журавлей иль стада лебедей долговыйных

В злачном Азийском лугу, при Каистре широко текущем,

Вьются туда и сюда и плесканием крыл веселятся,

С криком садятся противу сидящих и луг оглашают…

Гомер особенно зорко подмечал игру света, все, что сверкает, мерцает и блестит:

Словно огонь истребительный, вспыхнув на горных вершинах,

Лес беспредельный палит и далеко заревом светит, -

Так, при движении воинств, от пышной их меди чудесной

Блеск лучезарный кругом восходил по эфиру до неба.

Поскольку в сравнениях Гомера так богато используются все чувственные образы, говорит Гладстон, мы могли бы ожидать, что цвет окажется частой и заметной их составляющей. И однако же:

…мак в цветнике наклоняет голову набок,

Пышный, плодом отягченный и крупною влагой весенней…

Здесь нет ни намека на алый. Его весенние цветы во множестве растут в поле, но их цвет не виден. Его поля могут быть «тучны от зерна» или «увлажнены летним дождем», но их оттенок не описывается. Вершины могут быть «лесистыми», а леса «глубокими», «темными» или «тенистыми», но они не зеленые.

Четвертый пункт у Гладстона – существенное преобладание «самых простых цветов», черного и белого, надо всеми остальными. Он подсчитал, что Гомер употребляет прилагательное melas (черный) примерно 170 раз в двух поэмах, и это даже без учета примеров с соответствующими глаголами, типа «чернеть», когда идет описание моря:

Словно как Зефир порывистый по морю зыбь разливает,

Если он вдруг подымается: море чернеет под нею.

Слова, означающие «белый», появляются около ста раз. В отличие от этого изобилия, слово erythros («красный») появляется тринадцать раз, xanthos («желтый») с трудом обнаруживается десять раз, ioeis («фиолетовый») шесть раз, а прочие цвета и того реже.

И, наконец, Гладстон перерывает поэмы Гомера вдоль и поперек в поисках того, чего там нет, и обнаруживает, что даже некоторые элементарные первичные цвета, которые, как он говорит, «были определены для нас Природой», вообще там не появляются. Больше всего впечатляет отсутствие какого бы то ни было слова, которое могло бы значить «синий». Слово kuaneos, которое на более поздних этапах развития греческого языка означало синеву, появляется в поэмах, но для Гомера оно значит лишь «темный», потому что он использует его не для неба и не для моря, а только для описания бровей Зевса, волос Гектора или темной тучи. Зеленый тоже едва упомянут, потому что слово chlôros в основном применяется к незеленым вещам, и, однако, в поэмах нет другого слова, которое можно было бы счесть обозначающим этот совершенно обычный цвет. И непохоже, чтобы в палитре Гомера было что-то эквивалентное нашему оранжевому или розовому.

Когда Гладстон заканчивает приводить доказательства, любой хоть сколько-нибудь непредвзятый читатель вынужден будет принять, что здесь имеет место нечто куда более серьезное, чем просто некоторая поэтическая вольность. Напрашивается вывод, что отношения Гомера с цветом совершенно не складываются: он может часто говорить о свете и яркости, но редко выходит за пределы серой шкалы во все богатство спектра. В тех случаях, когда цвета упоминаются, они часто неясны и весьма несообразны: море у него «виноцветное», а когда не «виноцветное», то фиолетовое, прямо как его же овцы. Мед у него зеленый, а южное небо – какое угодно, только не синее.

Согласно позднейшей легенде, Гомер, как всякий порядочный бард, был слепым. Но Гладстон уделяет этой истории мало внимания. Описания Гомера – во всем, за исключением цвета, – такие живые, что их никогда не смог бы придумать человек, который сам не видит мир. Более того, Гладстон доказывает, что странности в «Илиаде» и «Одиссее» не могут проистекать из каких-либо личных особенностей Гомера. Начнем с того, что если бы Гомер был исключением среди своих современников, то, конечно, его неудачные описания резали бы им слух и были бы исправлены. Этого не только не произошло, но похоже, что следы тех же самых странностей еще изобиловали среди древних греков даже спустя столетия. «Фиолетовые волосы», например, были использованы в описании в поэмах Пиндара в V в. до н. э. Гладстон фактически показывает, что цветовые описания более поздних греческих авторов, даже если не такие неполные, как у Гомера, «продолжают оставаться и слабыми, и неопределенными настолько, что теперь это кажется весьма удивительным». Значит, что бы ни было не так с Гомером, оно должно было поразить его современников и даже несколько следующих поколений. И как все это можно объяснить?

* * *

Решение этой головоломки, предложенное Гладстоном, было столь радикальным и странным, что он и сам серьезно сомневался, включать ли его в свою книгу. Двадцать лет спустя он вспоминал, что все-таки опубликовал его, но «только после представления фактов на рассмотрение нескольким очень компетентным судьям. Ибо дело это, как оказалось, вызвало чрезвычайно интересные вопросы, относящиеся к общей структуре человеческих органов и к законам наследственного роста». Еще более удивительно то обстоятельство, что, высказывая свое предположение, он никогда не слышал о цветовой слепоте. Несмотря на то, что, как мы увидим, это состояние довольно скоро станет известным, в 1858 году широкая публика еще не была знакома с явлением цветовой слепоты, и даже те немногие специалисты, которые о ней знали, вряд ли понимали, что это такое. И все же то, что предполагал Гладстон, не прибегая к соответствующему термину, было не что иное, как всеобщая цветовая слепота среди древних греков.

Чувствительность к цветовым различиям, полагал Гладстон, это способность, которая полностью развилась лишь в недавней истории. Как он писал, «орган цвета и цветовые представления были слабо развиты у греков героической эпохи». Современники Гомера, утверждал Гладстон, видели мир в первую очередь через противопоставление света и тьмы, а цвета радуги казались им лишь неразличимыми переходами между двумя крайностями в виде белого и черного. Или, если быть более точными, они видели мир черно-белым с вкраплениями красного, потому что Гладстон признавал, что чувство цвета только развивалось во времена Гомера и дошло до включения красных тонов. Это подтверждается тем фактом, что в ограниченном цветовом словаре Гомера активно используется красный и основное слово с этим значением, erythros, в отличие от прочих цветовых терминов, применяется только для красных вещей – таких как кровь, вино или медь.

Неразвитость цветового восприятия, утверждает Гладстон, может сразу объяснить, почему у Гомера такие живые и поэтичные представления о свете и тьме и в то же время такая сдержанность по отношению к спектральным цветам. Более того, кажущиеся неуместными цветовые эпитеты Гомера теперь «встанут на место, и мы найдем, что поэт использовал их, со своей точки зрения, с великой силой и действенностью». Потому что если его «фиалково-темный» или «виноцветный» следует понимать как описание не конкретных оттенков, а лишь степени затемненности, тогда обозначения вроде «фиалково-темной овцы» или «виноцветного моря» больше не кажутся такими странными. Сходным образом «зеленый мед» Гомера становится куда более аппетитным, если мы допустим, что то, что заметил его глаз, был определенный вид светлого тона, а не конкретный спектральный цвет. Этимологически chlôros происходит от слова, означающего «молодую травку», которая обычно свежего ярко-зеленого цвета. Но если различение оттенков между зеленым, желтым и светло-коричневым не имело большого значения во времена Гомера, то первой ассоциацией с chlôros была бы не зелень молодой поросли, а скорее ее бледность и свежесть. А раз так, заключает Гладстон, то тогда использование слова chlôros для описания (желтого) меда или (коричневых) свеженаломанных прутьев обретает смысл.

Гладстон хорошо понимает, насколько удивительна предложенная им идея, и для убедительности привлекает эволюционное объяснение того, как чувствительность к цветам могла усиливаться в череде поколений. Тысячелетие за тысячелетием человеческий глаз «обучался» видеть цвета, и именно поэтому, полагает Гладстон, это кажется нам таким естественным: «Восприятие, такое легкое и знакомое нам, есть результат медленного, основанного на традициях возрастающего знания и упражнения человеческого органа, которое началось задолго до того, как мы заняли наше место в череде поколений».

Способность глаза воспринимать и улавливать отличия в цвете, предполагает он, может улучшаться с практикой, и эти приобретенные улучшения затем передаются потомству. Следующее поколение, таким образом, рождается с повышенной чувствительностью к цвету, которая может и дальше расти при продолжающихся упражнениях. Эти последующие улучшения передаются следующему поколению и так далее.

Но почему, спросите вы, это постепенное улучшение цветового зрения не началось значительно раньше времен Гомера? Почему этому прогрессу пришлось так долго ждать, прежде чем начаться, при том что с незапамятных времен в глаза бросались многие яркие и красивые предметы? Ответ Гладстона виртуозно изобретателен, но почти так же странен, как положение дел, которое он желает объяснить. Его теория состоит в том, что цвет – в отвлечении от окрашенного в этот цвет объекта – может начать что-то значить для людей, только когда они овладели красками и красителями.

Восприятие цвета – свойство, не зависящее от конкретного материала, – таким образом, могло развиваться лишь рука об руку со способностью произвольно манипулировать с цветом. И эта способность, замечает он, вряд ли существовала во времена Гомера: искусство окрашивания еще только зарождалось, выращивание цветов не практиковалось, и почти все ярко окрашенные объекты, которые мы считаем само собой разумеющимися, полностью отсутствовали.

Этот дефицит рукотворных цветных предметов особенно поражает в случае синего. Конечно, средиземноморское небо было таким же сапфировым при Гомере, а берег – таким же Лазурным. Но в то время как наши глаза привыкли видеть все виды синих материальных объектов, всех мыслимых оттенков – от бледной голубизны льда до самого глубокого ультрамарина, современники Гомера могли прожить всю жизнь, ни разу не увидев ни одного синего предмета. Голубые глаза, объясняет Гладстон, были редки, как и по-настоящему синие цветы, а синие красители, которые очень сложны в изготовлении, – практически неизвестны.

Простого бессистемного воздействия природных цветов, заключает Гладстон, может быть недостаточно, чтобы запустить продолжающееся из поколения в поколение упражнение цветного зрения. Для этого нужно подвергать глаз воздействию методически упорядоченных тонов и оттенков. По его мнению, «глазу, возможно, необходимо познакомиться с упорядоченной системой цветов, чтобы начать воспринимать любой из них».

При столь малом опыте произвольного управления и манипулирования цветом и столь малой надобности осознавать цвет материалов как отдельное их свойство, постепенное улучшение в восприятии цвета во времена Гомера едва началось. «Орган зрения был дан Гомеру лишь в зачаточном состоянии, а у нас он полностью развился. Он настолько полно развит, что ребенок трех лет в нашей детской знает, то есть видит, больше цветов, чем человек, который основал для нас высокую должность поэта».

Что мы можем извлечь из теории Гладстона? Приговор его современников был недвусмысленным: над его заявлениями почти везде издевались как над фантазиями переусердствовавшего буквалиста, а странности, которые он выявил, отметали как поэтические вольности или как подтверждение легенды о слепоте Гомера, или как и то и другое. Однако мы, пользуясь преимуществами взгляда из будущего, можем вынести не столь однозначный вердикт. В некоторых отношениях Гладстон был настолько точен и проницателен, что было бы недостаточно назвать его лишь «опередившим свое время». Справедливее было бы сказать, что отдельные части его блестящего анализа можно и сегодня, спустя 150 лет, практически без изменений включить в краткую всемирную историю искусства. Но в других отношениях Гладстон совершенно заблуждался. В своих предположениях об отношениях между языком и восприятием он допустил принципиальную ошибку, но в ней он далеко не одинок. Как мы увидим в дальнейшем, филологам, антропологам и даже естествоиспытателям потребовались десятилетия, чтобы освободиться от этой ошибки и перестать недооценивать силу культуры.

Назад: Часть I В зеркале языка

Дальше: Глава 2 Погоня за миражом