Книга: Сильные. Книга первая. Пленник железной горы

Назад: ЧАСТЬ ВТОРАЯ СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ

Дальше: ПЕСНЯ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Железные яйца мастера Кытая

Первым делом Айталын сунулась на кухню. Ишь ты, удивился я, следуя за ней. Вот так живешь, думаешь: «Нахальная у меня сестрица выросла!» — а она не просто нахальная, она хозяйственная! С придирчивостью, в которой угадывалась мама, Айталын изучала свои новые владения. Камелек, крючки-полки, котлы-миски. Простору больше. Потолок выше.

В потолке — черная дыра.

Привстав на цыпочки, я сунул нос в дыру. Хорошо, не сквозная — неба не видно. В дыре жужжало, копошилось, вздрагивало. Надеюсь, пчелы там не угнездились?! Обидевшись на мои домыслы, чернота ярко вспыхнула; раздался звонкий щелчок, и жужжание смолкло. Я заморгал, гоня прочь радужные круги, плавающие перед глазами.

— Ой, жарища! Так всегда будет, что ли?

Нет, это Айталын не у меня спросила: в дверях объявились Умсур с кузнецом. За их спинами горбился Нюргун: ему тоже было интересно. Не дожидаясь ответа, Айталын принялась стягивать с себя лишние одежки.

— Скоро остынет, не переживай.

— Станет холодно? Мы замерзнем?!

Айталын прыгала на одной ноге, с наполовину стянутым сапогом. Если похолодает, читалось на ее лице, может, сапог лучше не снимать?

— Раздевайся, — велела Умсур. — Сопреешь.

Я кивнул мастеру Кытаю на дыру в потолке: что за штука? Кузнец в смущении потупился: промашка вышла, бывает. В коридорчике заворочался Нюргун, и все поспешили дать ему дорогу. Простору на кухне сильно убавилось. Взгляд Нюргуна перебегал с блестящих котлов на мигающий огоньками камелек, с камелька — на полки с мисками; дальше, дальше… К счастью, он ничего не трогал, только глазел с детским интересом. Кажется, я начал привыкать к брату. Ну так, самую малость…

Позже, в коридоре, я нарочно отстал, пристроившись к Умсур.

— Мастер Кытай долго строил наш дом?

По опыту я уже знал: добиться внятного ответа от самого кузнеца — проще сосну с корнем вырвать.

— Год? Два? Пять?!

— Три дня, — отмахнулась моя старшая сестра.

— Эдакую махину?! Со всей утварью?!

— Много ли времени нужно птенцу, чтобы вылупиться?

— При чем тут птенец? Наш дом что, по-твоему, вылупился?

— Вроде того, — кивнула Умсур.

— Из яйца?

Я живо представил себе железное — а какое еще?! — яйцо размером с сопку. Вот скорлупа трескается, с нее осыпается ржавая окалина. Белок пышет жаром, как горн в Кузне; в желтке вращаются-стрекочут зубчатые колесики. Из огненного нутра восстает, вырастает наш дом. Теперь понятно, почему здесь такая жарынь! Если дом недавно вылупился, если он еще не успел остыть…

— Типовые? — уточнил я.

— Что?

По-моему, у меня получилось удивить всезнайку-Умсур.

— Дома — типовые? Я помню, ты говорила. Как птенцы из одной кладки, да? У папы с мамой, у дяди Сарына, у нас с Нюргуном?

— Соображаешь, малыш.

— А вот и нет! — оказалось, хитрюга Айталын подслушивала. — Тут всё больше, чем у нас на небе! Комнаты шире, потолки выше. Двери здоровенные! Почему?

— Это мастер Кытай постарался. Внес изменения для Нюргуна.

— Для Нюргуна?!

— Иначе ему бы тут тесно было.

Я зауважал мастера Кытая еще больше: отсюда и до Восьмых небес. Перекроить начинку железного яйца, чтобы дом-птенец вылупился не рябчиком, а беркутом — это ж какая морока, а?! Выходит, кузнец не только нас, боотуров, с лошадьми нашими ковать умеет…

— А это что? У мамы с папой такого нет!

Айталын тыкала пальцем в блестящие корни, вьющиеся под потолком.

— Побочные эффекты, — Умсур не слишком заботилась, понимаем мы ее или нет. — Спешка, сроки поджимают, вот кое-что наружу и повылазило. Ерунда, не обращайте внимания.

— Как та дыра на кухне?

— Ага. Жить не мешает, и ладно.

Позже я обнаружил в доме много всякой ерунды, которая жить не мешает. Жить она и вправду не мешала, но по первому разу приводила в оторопь. Чего стоила кладовка, где по углам клацали зубы-невидимки, и что ни поставишь — всякий раз найдешь на другом месте? А светящаяся стена в отхожем месте? По ней дни напролет гуляли радужные сполохи. Айталын утверждала, что из этих сполохов однажды вышел дедушка Сэркен, спел песню про цветы багульника, распустившиеся в его сердце, и ушел обратно в стену. А угол, где копошились блестящие червяки? Они выбирались из-под пола и ввинчивались в косяк двери, не оставляя после себя никаких следов. И еще…

Но это все выяснилось позже. А тогда Умсур, желая отвлечь нас от подозрительных странностей дома, хвалилась напропалую:

— Тут вещам можно приказывать, как слугам.

— И они будут делать, что я скажу?

— Будут.

— Ври больше! — фыркнула Айталын.

Мы вошли в просторную комнату. Здесь без труда разместилось бы три дюжины гостей.

— Эй, лавки! — скомандовала Умсур. — К столу!

По полу дробно застучали деревянные ноги. Лавки пришли в движение, окружили стол, будто волки — лосиху. Мне вспомнился бойкий Уотов арангас, и я проникся к лавкам искренней неприязнью. Сами на них сидите, да!

— Ух ты! — глаза Айталын округлились от восторга. — А мне можно?

И, не дожидаясь разрешения, завопила как резаная:

— Эй, котел! Бегом на стол!

Со стороны кухни брякнуло, грюкнуло. В коридоре послышалось торопливое звяканье. Сияя начищенными боками, в дверь вбежал медный котел. У него обнаружилось шесть тонких паучьих ножек, тоже медных. Добравшись до стола, котел подобрался, согнув все ноги в суставах — и, скакнув по-заячьи, очутился на столешнице. Куда после этого спрятались ноги, я не заметил.

Тут нас и прорвало.

— Эй, миски! На стол!

— Эй, ложки! Прыгайте в миски!

— Эй, точило! Почему ножи тупые?!

— Эй, метла! За работу!

— Эй, миски! Давай назад!

Ладно, малышка Айталын! Мы с Умсур веселились, как дети, наперебой выкрикивая распоряжения. Вокруг скакало, летало, мелькало, блестело. Вещи объявлялись, уносились, метла скребла и без того чистый пол, вжикало послушное точило… Даже суровый Мюльдюн-бёгё принял участие в общей забаве:

— Эй, дверь!

Он поразмыслил и велел:

— Закройся.

Дверь послушно закрылась. В нее с оглушительным звоном врезался котел, спешивший на кухню. Мюльдюн насупился:

— Дверь, откройся.

Котел умчался, цокая медными ножками.

— Дом, остынь! — вспомнила Айталын. — Ой, погоди! Не остывай совсем! Дом, ты так, чтоб не жарко и не холодно! Чтобы в самый раз!

Она замерла в ожидании. Но долго ждать было не в ее характере:

— Не работает! Жарко!

— Экая ты торопыга! — рассмеялась Умсур. — Дом мгновенно остыть не может. Ему нужно время.

Сестренка хотела возмутиться, но не успела.

— Топор!

Все время, пока мы развлекались, отдавая приказы услужливой утвари, Нюргун во все глаза смотрел на представление, забившись в дальний угол. И вот теперь он оттуда выбрался. Издалека донеслось фырчанье — что-то стремглав приближалось. «Дверь, закройся!» — хотел крикнуть я, но опоздал. Тяжеленный топор, насаженный на топорище из комля березы, бешено крутясь, пронесся перед самым моим носом. Лицо обдало холодным ветром и кисловатым запахом металла. Нюргун потянулся и даже не поймал — взял топор из воздуха, словно тот висел там без движения. Лезвие тускло блестело, мой брат попробовал его ногтем. Качнул топором, проверяя, удобно ли тот лег в руку. Затем Нюргун обвел нас тяжелым оценивающим взглядом и уведомил:

— Хороший. Люблю.

Когда топор лег на лавку, а недавний пленник горы вернулся в угол, по комнате пронесся дружный вздох облегчения.

— Уже прохладней, — обрадовала всех Айталын. — Работает! Мастер Кытай, у вас еще яйца есть?

У кузнеца отвисла челюсть: о чем ты, девушка?

— Ну, такие, с домами? Железные! Есть?

— Нет, — с сожалением вздохнул кузнец. — Последнее в расход пустил.

— Вот беда! — огорчилась сестренка. — Точно последнее?

— Точно.

— А вы не врете?

2

Мы не едем в Кузню

— …брат твой…

— Что брат мой?

— Пропадет ведь! Ни за ржавый гвоздь пропадет…

Кузнец долго ловил момент, чтобы застать меня в одиночестве. Вот, поймал. Я прохаживался из угла в угол, выбирая: в какой из двух комнат-близняшек спать мне, а в какой — Нюргуну? Ложа-ороны тут тоже были из одного яйца. Всех отличий: в первой спальне царил аромат сосновой хвои, а в соседней — можжевельника.

— С чего бы ему пропадать?

— Не с чего, а без чего….

— Без чего, мастер Кытай?

— Без Кузни.

— Да ладно вам…

— Ковать Нюргуна надо. Ох, надо…

Сколько лет прошло после моей перековки, а я до сих пор помнил, как пылали у кузнеца глаза, когда он говорил о Нюргуне. Великий труд. Вызов. Мечта. И вот она, твоя мечта — рядом, в двух шагах! Хочешь, любуйся, хочешь, обнюхивайтесь. Хочешь, трогай, если не боишься получить по шее. Кузнец сгорал от желания затащить Нюргуна в Кузню. Я понимал его, но отдавать брата в перековку не собирался. Нюргун — взрослый мужчина, сроки давно вышли. Иди знай, что там мастер Кытай накует! Вдруг напортачит? Сляжет Нюргун пластом, или чихнет — гору снесет! Выжгут ему в горне последние остатки разума… Нет уж, спасибо, мы без Кузни обойдемся.

Вслух я кузнецу этого, конечно, не сказал.

— Куда спешить, мастер Кытай? Нюргун первый день на воле. Обживется, осмотрится, а там видно будет…

— В Кузню ему надо, — мои резоны кузнец пропустил мимо ушей. — Поехали, а?

— Прямо сейчас?

— Ну! Собирайтесь!

— В другой раз, — туманно пообещал я. — Не нужно спешить.

— Нужно!

Кузнец плюнул под ноги, не смущаясь чистотой, и кинулся прочь.

— Юрюн! — разнеслось на весь дом.

Ох, и голосистая у меня сестренка!

— Где ты шляешься?! Юрю-у-у-ун!

Айталын обнаружилась на кухне.

— Кто в доме хозяин?! — набросилась она на меня. По всему выходило, что хозяйка — Айталын, а я так, с боку припеку. — Зови гостей за стол! Новоселье справлять будем.

Камелек мигал огоньками-светляками. В его недрах шипело и булькало, по кухне расползался дразнящий аромат еды. Сестра зря времени не теряла. Орать, как Айталын, я не стал, а побрел по дому собирать народ. Первым нашел Мюльдюна, но он был занят: его прижал к стене мастер Кытай. Тыча корявым пальцем в грудь жертвы, кузнец бубнил своё: «В Кузню ему надо… Слышь! Летим в Кузню…» Мюльдюн хмурился, отворачивался. Ну да, на нашего силача где сядешь, там и слезешь.

— Нравится?

Умсур ткнула меня локтем под ребра: отвечай!

— Здо̀рово! Отличный дом!

— Лучше юрты?

— Ну, ты скажешь! Слушай, а почему в нашем доме…

Я смешался, кашлянул и поправился:

— А почему в папином доме котлы не бегают? Метла не метет?

— Раньше бегали. Раньше мела.

— Когда — раньше?

— До твоего рождения. Нет ничего вечного, братец. Одно кончается, другое ломается.

Мне вспомнился испортившийся котелок-самовар.

— А починить? Отнесли бы к мастеру Кытаю…

— С Кытаем Бахсы та же история. Знания кончаются, навыки ломаются. Он еще кое-что делает, но объяснить, как он это делает, уже не в состоянии. Умеет, но не осознает свое умение. Ему это даже не интересно…

Мне стало холодно. Время ринулось вспять, увлекая Юрюна Уолана, щепку в водовороте, на илистое дно. Я был мальчишкой, едва покинувшим Кузню, я прятался в тени. Я подслушивал: дядя Сарын беседовал со светлой Айысыт. «Ты спасла Саб и детей, но объяснить, как ты это сделала, уже не можешь. Ты везде и нигде. Ты умеешь, но не осознаешь свои навыки. Тебе это даже не интересно. Ты — светлая Айысыт, и тебе это нравится.»

— Всё в Кузню не отнесешь, рук не хватит. Вещи ветшают, память ссыхается…

Умсур говорила не со мной. С миром духов? В голосе старшей сестры пела дудка Сарын-тойона:

— Рано или поздно всему настанет конец. Может, это и к лучшему…

Чудеса! Сейчас Умсур казалась старше мамы. Я попятился. Заметив мою тревогу, сестра через силу улыбнулась:

— Что, наболтала лишнего? Не бери в голову, боотур.

— Почему?

— Голова расширится, а лишнее в ней — бряк-бряк! Как сушеные ягоды в погремушке. Хочешь, чтобы бряк-бряк? С утра до вечера?! С вечера до утра?!

— Нет, — я тоже заулыбался. — Не хочу. Давай лучше за стол: прыг-прыг! Новоселье справлять будем. Ты садись, а я остальных созову.

— Застолье?

— Ага!

— Никакого застолья! — обломала меня Умсур. — Мы вам для чего еды навезли? Чтобы самим все слопать? Еще не хватало, чтобы вы тут голодали!

— Вот и объясни это Айталын! Иди и объясни!

Влезать в спор двух женщин? Не дождетесь! Будь я самым боотуристым боотуром на земле, под землей и на небе — такого удовольствия мне и даром не надо! Затопчут ведь…

— И объясню!

— И объясни!

Громыхнул лязг медных ног — котел, полный разносолов, несся по приказу юной хозяйки. Я убрался с его пути, но вперед котла сунулся кузнец. Увидел Умсур — и прямиком к ней.

— Пропадет! — взялся он за Умсур. — В Кузню ему надо…

— За стол! Все за стол!

Начался кавардак. Летала посуда, пыхтел котел. Лавки вразнобой стучали ногами. Айталын надрывалась, созывая гостей — и метала гневные взгляды в мою сторону. Мюльдюн получил летучей тарелкой между глаз. Умсур бежала от кузнеца, кузнец догонял. В итоге за стол уселся один Нюргун. Лавка под ним натужно заскрипела. Любуясь кутерьмой, Нюргун мял в руках серебряную миску, как сырую глину.

«Вот так оно всё и ломается, — вздохнул я. — Приходит Нюргун, берет миску. Раз берет, два берет, три берет. Зови теперь миску, криком кричи — не прилетит. И на миску уже не похожа.»

Словно подслушав мои мысли, Нюргун ткнулся носом в изувеченную посуду — бесформенный комок серебра. Глянул на соседние миски — целые! — и тайком бросил комок под стол, а шаловливые ручищи спрятал за спину.

— Юрюн! Чего столбом стоишь?!

— И ничего я не стою… Послушай, Айталын…

— Да что тебя слушать? Что ты сказать можешь?!

— Не надо никакого угощения…

— Ты с ума сошел?!

— Понимаешь…

Сперва Айталын мне не поверила. Когда Умсур встала в мою защиту, она и ей не поверила. Решила, что Умсур издевается. Или шутит по-сестрински — что, в общем, одно и то же. «Ну и сиди, как дура, голодная!» — пылая от злости, Айталын бросилась к Мюльдюну. Увы, Мюльдюн тоже отказался есть. Силач тяжко вздыхал, сопел, хмурил брови, но продолжал бубнить, как заведенный:

— Ты не обижайся, да? Это вам…

— Ешь! Немедленно ешь!

— Нет, это вам. На первое время…

— Ешь, дурак!

— Это ваше. Я не голодный…

От отчаяния Айталын сунулась к мастеру Кытаю, и это было ее самой большой ошибкой. Ответ кузнеца я знал заранее:

— В Кузню ему надо… пропадет…

— Дурак! — из глаз Айталын брызнули слезы. — Дураки! Дураки дурацкие!

— Надо в Кузню…

— Какая еще Кузня?

— Моя Кузня. Надо…

— Кто пропадет?!

— Нюргун пропадет… Жалко!..

— Вы! Вы все! Опозорить меня хотите? Угощением брезгуете?!

Деревянная ложка с громким стуком шарахнула кузнеца по лбу. Мастер Кытай крякнул, потер ушибленное место, помянул Кузню, куда очень надо, и свалил от греха подальше. Бочком-бочком он подобрался к Нюргуну, присел рядышком на лавку.

Нюргун не возражал. Возражала лавка.

— Нас не уважаете? Наш дом не уважаете?! Вы…

Слова у Айталын закончились, и она разрыдалась. Я полез ее утешать, она вырвалась, забилась в угол, где раньше сидел Нюргун, всхлипывая и сотрясаясь всем телом. Вспомнилось: «Много есть, много пить — счастье в дом, радость в дом! Кумыс не пить — хозяина не уважать, гостей не уважать, семью свою позорить!» Я настолько живо представил себе Уота Усутаакы, что голос буйного адьярая ясно зазвучал у меня в ушах. Пальцы полезли под рубаху, нащупали на груди олененка Кэй-Тугута — подарок Уота. Свистулька молчала. Это у меня просто воображение хорошее. Ну да, Уот бы сестренку уважил — все бы сожрал и добавки потребовал. Потом, небось, жениться полез бы. Нет, мы уж лучше без адьяраев обойдемся!

— Пора нам, — Умсур глядела в пол. — Засиделись.

Мюльдюн понял намек верно и ухватил мастера Кытая за шиворот. Вовремя! Отчаявшись добиться толку от нас, балбесов, кузнец уламывал Нюргуна напрямую:

— В Кузню тебе надо, понимаешь?

— Не люблю.

— Люблю, не люблю… Надо!

— Не люблю.

— Поехали со мной…

Когда они все ушли, вернее, улетели, дом опустел. Вот ведь странное дело! — мы остались, а дом опустел. Сделалось безлюдно, тихо, и в тишине, зажимая себе рот ладошками, ревела Айталын. Я погладил ее по голове, но сестра ударила меня кулачком в грудь и убежала к Нюргуну. Прижалась к нему, еще чуть-чуть поплакала — и затихла.

— Есть хочу, — отважился я нарушить тягостное молчание.

— Дурак!

— Зря, что ль, пекли-варили? Угощай, хозяйка!

— Дурак…

Айталын вытерла слезы. Разложила мясо по мискам, выставила туесок со сливками, раздала лепешки. Я начал учить Нюргуна, объясняя, что нам подали и как это правильно есть. Могла ли Айталын утерпеть? Разумеется, она перебила меня и взяла науку в свои цепкие лапки. Я только посмеивался: наконец-то малышка нашла кого-то младше себя! Теперь ей есть кого воспитывать! Нюргун вдвое старше? Вшестеро больше? Да какое это имеет значение? Сестренка при деле, плакать ей некогда — вот и замечательно.

3

Сон и явь

Тьма подкралась к окнам. Только что снаружи белел снег, громоздились сосны, взмахивали мохнатыми лапами, стряхивали морозную пыль — и вот уже сплошная серая муть. Зима на носу, темнеет рано…

— Давайте спать, а?

Айталын зевнула и, смутившись, отвернулась.

— Давайте, — согласился я. — Иди ложись, а я приберусь.

— Зачем? — изумилась сестра. — Эй, котел, миски, ложки! Бегом мыться дочиста! Помоетесь — живо по местам!

Брякая, посуда исчезла за дверью. Ох, и Айталын! К самобеглой утвари она приноровилась сходу. Хозяйка! Честно говоря, я тоже умаялся. Отвел Нюргуна в спальню, где пахло можжевельником. Умсур сказала, можжевельник злых духов отгоняет.

— Ложись, — я похлопал по ложу.

Он стоял и смотрел на меня.

— Спи! Ночью надо спать.

Я показал, как ложиться на орон. Встал: давай, теперь ты. Нюргун лег, сунул ладонь под щеку, зажмурился. Я кивнул — молодец! — и ушел к себе.

Тум, тум, тум.

Шаги.

Когда в дверях моей «хвойной» спальни объявился Нюргун, я объяснил:

— Это моя комната. Твоя соседняя. Иди, спи.

Стоит. Не уходит.

— Если хочешь, ложись тут. Я в другую пойду.

Тум, тум, тум — за спиной. Пришел. Встал у стены, оперся спиной. Стоит, смотрит. Ну как ему втолковать?! Привык за тридцать лет у столба. Он что, всю ночь простоит? Ладно, хочет в одной комнате со мной спать — пускай. Я уже и на пол ложился — давай, мол, ты на ороне, а я на полу. Не хочешь? Давай наоборот: ты на полу, я на ороне. Да прекрати ж ты стену подпирать!

— Спи!

Он ложился и снова вставал. Блестел в полутьме мамиными — моими? — глазами. Сопел виновато. И всякий раз возвращался к стене, прислонялся к ней. В конце концов меня сморила усталость.

Мне снилась гора.

Она вертелась и сверкала. Глазам было больно смотреть на нее. Сперва я решил, что гору присыпало свежим снежком, вот и сверкает. Но вскоре стало ясно, что снега нет. Какой-то чистюля-исполин, вроде небесного стража Буксат-Хара, начистил гору до блеска, отполировал стриженой шкуркой белки. Из ржавой карги гора превратилась в свеженькую красотку, из железной — в стальную. Ну, наверное, в стальную, потому что серебристо-белый цвет вызывал у меня сомнения.

Нюргун был там, в горе. Я точно знал, что он там, и готовился прыгать.

— Ход времени, — сказал кто-то, голосом похожий на дедушку Сэркена, — определяется линейной скоростью поворота…

— Что? — не понял я.

Голос отвлекал. Мешал прыгать.

— Ход времени определяется линейной скоростью поворота причины относительно следствия…

— Ну и хорошо, — согласился я. — Ну и ладно.

— Эта скорость равна семистам километрам в секунду со знаком «плюс» в левой системе координат…

— Ты помолчи, — сказал я дедушке, а может, не дедушке. — Я ведь все понимаю. Ты нарочно отвлекаешь меня всякими глупостями. Хочешь, чтобы я упал и разбился? Нетушки, я допрыгну…

Гора сверкала и вертелась. Она была скручена удивительным образом. Казалось, Буксат-Хара не удовлетворился одной полировкой. Гигант еще и взял гору одной рукой за макушку, другой — за основание, и скрутил по ходу солнца так, как скручивается березовая стружка, отлетая от полена. Мое лицо, тысячекратно отраженное в блеске металла, кривлялось, корчило уморительные рожи. Я словно любовался на себя в озеро, идущее рябью под ветром. Рожи растягивались, сжимались, менялись местами; не сразу я заметил, что они разного возраста. Вот Юрюн Уолан десяти вёсен от роду, вот — трех, вот — как сейчас, вот — младенец, матерый дядька с бородой, беззубый старик…

Гора? Озеро? Я смотрелся во время.

— Все равно прыгну, — громко пригрозил я.

И прыгнул. А что? Обычное дело.

Прыгал я, а приземлился Нюргун. И не на внешний карниз, и даже не на козырек внутри горы, а сразу на ось миров. Только она почему-то не стояла, а лежала. Я-Нюргун лежал на ней, не в силах пошевелиться, и только вздрагивал, пытаясь обрести свободу. Ось миров кто-то застелил белым, тонким, прохладным. Мои запястья и лодыжки охватывала липкая лента. Держала она на славу. Волшебная Боотурская Слизь? Алып-Чарай? Какая разница, если меня-Нюргуна и держать-то не следовало — сгинь Алып-Чарай, я и сесть бы не смог. Все, что мне было дозволено, так это скосить глаз и видеть окно — огромное, в полстены, а за окном — кусты, усеянные гроздьями цветов, лиловых и желтеньких.

В жилах моих торчали иголки. От них вверх убегали прозрачные, как горная слюда, шнурки. Тоненькие, прозрачные шнурки впивались в рыбьи пузыри, закрепленные на безлистых деревцах из металла. В пузырях булькало; кажется, они сосали мою кровь. Красного в пузырях не прибавлялось. Кровь Юрюна Уолана не шла им на пользу.

— Без изменений? — спросил дедушка Сэркен.

Я не услышал, что ему ответили, потому что проснулся.

Первое, что я почувствовал — страх. Нет, дурацкий сон был тут ни при чем. При чем был Нюргун; вернее, то, что его не было в комнате. Когда я засыпал, он стоял у стены, прижавшись к ней пятками, ягодицами, лопатками и затылком. Так он висел на столбе. Так я лежал на застеленной оси миров; вернее, не я, и не на оси миров. Ну, вы поняли.

Страх вцепился в сердце тысячей острых коготков.

— Нюргун! — позвал я.

Сперва тихо, потом громче. Потом во всю глотку, рискуя разбудить малышку Айталын. Потом шепотом, будто выманивал из укрытия боязливого щенка.

Мне думалось, что по моему зову Нюргун вихрем влетит в комнату. Влетал же котел? Миска? Топор, наконец? Когда ждать стало невмоготу, а звать — бесполезно, я встал и прошлепал босиком к окну. До сих пор не знаю, из каких таких соображений я сунулся именно к окну. Нюргун мог гулять где угодно: по нужде вышел, в конце концов! Сон еще бродил во мне, из молока превращаясь в кумыс; шибал в нос, ударял в голову. Я еще был Нюргуном — чуть-чуть, самую малость.

Вместо размышлений и выводов я чуял.

За окном стояла ночь. Черно-белая зимняя ночь. Яркий серп месяца с размаху ударялся в намерзший с вечера наст. Отскакивал брызгами искр, возвращался на небосклон роем звезд. Качала лапами могучая ель, росшая за коновязью. С темной хвои падали хлопья снега, кружились в морозном воздухе. Сугробы — и откуда взялись?! — сбивались в стаи, терлись друг о друга ноздреватой шкурой. В доме царила теплынь, но я понимал, как же холодно снаружи. И вздрагивал, ежился, потому что видел то, что видел.

От дома к лесу уходил Нюргун. Проваливаясь в снег по колено, он брел, не торопясь, но и не замедляя хода, ведомый скрытой от меня целью. Широкая спина, облитая сиянием месяца, подпрыгивала в такт шагам. В густых волосах запутались снежинки, превратив Нюргунову гриву в малахай из лисы-чернобурки.

— Нюргун!

Нет, хорошо все-таки, что Айталын спит как убитая. И хорошо, что я сплю в штанах да в рубахе. Так быстрее одеваться. Спал бы в сапогах, было бы еще быстрее. Доха, шапка. Меховые чулки никак не желали пристегнуться к кольцам штанов. Крючки выскальзывали, пальцы дрожали. Клянусь, я бы кинулся вслед голым, но замерзнув насмерть, вряд ли я сумел бы вернуть Нюргуна обратно. Расшириться? Догонять брата оружным, в доспехе? Так было бы теплее, и не в броне дело. Так я прорвался бы и сквозь метель, и сквозь буран. Проломился бы, настиг, только вот в чем беда… Я боялся подойти к Нюргуну расширенным. Я отлично знал, как и каким местом думает Юрюн Уолан, когда он боотур. Два здоровенных ребенка, два умственно отсталых сопляка, один из которых — не пойми кто, а второй — балбес, обожающий хорошенько подраться! «Отвали! — со всей решимостью велел я боотуру. — Не до тебя, понял?!»

Когда я выскочил из дома, мне было жарко.

Нюргун успел скрыться в лесу. К счастью, месяц не жалел света. На снегу, проломив корку наста, четко выделялась дорожка следов. Не надо быть потомственным охотником вроде лесовика Манчары, днюющего и ночующего в тайге, чтобы начать преследование. Я понятия не имел, что скажу брату, когда догоню его. Как убедить Нюргуна вернуться? Куда он вообще собрался?! Ладно, все по порядку: сперва догоняем, потом выясняем и убеждаем. Наст хрустел, в чаще злорадно угукала сова. Хотелось спать; не хотелось спать; происходящее до ужаса напоминало дурной сон. Я выдирал ноги из снежной целины, стараясь идти быстрее; я злился на себя, на Нюргуна, на свою исковерканную судьбу. От злости я начинал расширяться: плохая зима! Плохая! Очень плохая! Стой, дурачина! Опомнись! Хорошая зима… Перехватив боотурское расширение в самом начале, вцепившись ему — себе! — в глотку, я усыхал, был вынужден замедлять ход, злился, и всё, гори оно огнем, начиналось по-новой. Целиком поглощен борьбой с расширением, я не заметил, как деревья, сперва боявшиеся и близко-то подойти, обнаглели, расхрабрились, обступили меня со всех сторон.

Это было одно из тех гиблых мест, где летом не растет ни кустарник, ни трава — только ковры влажного мха. В теплое время года здесь громоздились завалы валежника и бурелома. Они громоздились и сейчас, зимой. Просто снег, пушистой грудой навалившись сверху, подоткнув одеяло с боков, менял их облик, превращал в спящих чудовищ. Трухлявые, задубевшие от холода пни, осины, засохшие на корню, колоды подгнивших стволов, рухнувших под собственной тяжестью — все выбелил снег, да еще бледный свет месяца. Кроны матерых кедров, смыкаясь высоко над головой, оставляли бреши для блеска небесного серпа.

Нюргун стоял в тридцати шагах от меня, на открытой поляне. Я хотел окликнуть его, но не успел. Похожий на лесного деда, чудом уродившегося без густой шерсти, Нюргун запрокинул лицо к небу и завыл. Я никогда не слышал, чтобы так выли. Волчий вой звучит иначе: тоскливый или воинственный, когда стая гонит добычу, он скорее вынуждает тебя кинуться прочь, чем призывает к себе.

Вой Нюргуна звал.

4

Бай-Баянай смеется

Тишина, которая воцарилась после, оглушала. Хотелось зажать уши ладонями, услышать биение крови в висках, лишь бы не связываться с этой опасной тишиной. Я и не знал, что еще недавно тайга полнилась звуками. Проснувшись невпопад, хлопали крыльями глухари; где-то вспугнули рябчика, и он вырвался из-под сугроба, куда закопался на ночь; под снегом рыли ходы шустрые полевки; заяц ворочался на лёжке. Тишина пожрала их всех: полевок, рябчиков, зайцев, глухарей, уханье совы, хруст мерзлой древесины. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не броситься к Нюргуну — такая сила призыва звучала в его вое, такое запустение несла тишина.

И хорошо, что удержался, потому что пришел не я.

Маленький, сгорбленный, с бородой до пояса, человечек выбрел из валежника. Он шел нога за ногу, не торопясь, но и не сдерживая шага. Чудилось, что валежник соткан из тумана, и достаточно приналечь телом, чтобы преграда растаяла, расточилась, пропустила ходока. В долгополой шубе до пят, в косматой шапке, нахлобученной на лоб и уши, человечек походил на барсука, невовремя вставшего из спячки. Он повернул голову, зыркнул на меня, сверкнув глубоко посаженными бусинами глаз: кроваво-желтых, как цветок сарданы. «Не лезь! — предупреждали эти глаза. — Слышишь? Стой, где стоишь!» Я кивнул, благоразумно не произнеся в ответ ни слова, и человечек хмыкнул с обидным, хозяйским удовлетворением.

Он и был здесь хозяином — Бай-Баянай, Богач-Охотник, дух охоты.

— Хо-хо, — хрюкнул он, разглядывая Нюргуна.

И захохотал, загрохотал, завопил на весь лес:

— Ох-хо-хо! Хо-хо-хо!

Пошло гулять эхо от дерева к дереву:

— Хыы-хыык! Гыы-гыык!..

Отсмеявшись, Бай-Баянай протянул руку — они у духа свисали ниже колен — и потрепал Нюргуна за плечо. Мой брат шумно втянул ноздрями воздух, но с места не сдвинулся. Месяц укрылся за облаком, подсвечивая его рваные края. Нюргун стоял черной громоздкой тушей, и напротив — тушка поменьше. Бай-Баянай о чем-то размышлял, еще раз хохотнул, но коротко, без ухарства, словно принял решение.

— Ладно, — согласился он. Казалось, Нюргун обратился к нему с просьбой, и Богач-Охотник соизволил пойти навстречу. — Добыча? Будет тебе добыча.

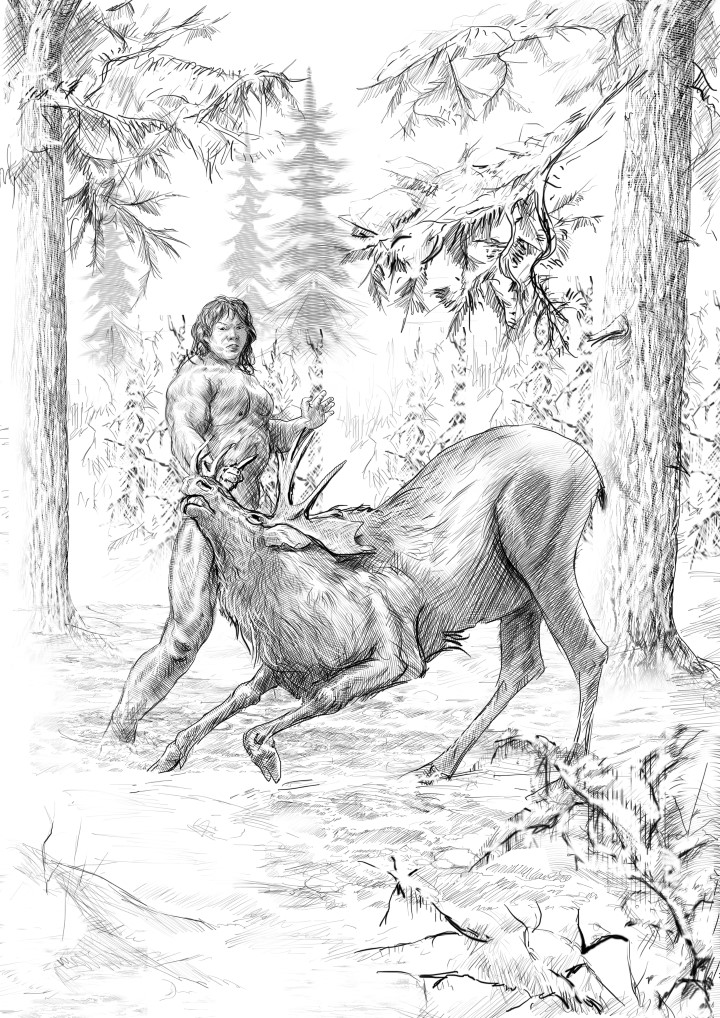

Я пропустил тот миг, когда Бай-Баянай исчез, как не приходил. Меня отвлек лось. А что? Обычное дело. Он выломился на поляну с таким оглушительным треском, что исчезни все духи с богами, включая моего папу — и то я бы не заметил. Лось храпел. Лось рыл снег копытом. Лось мычал, тряся мясистой верхней губой. Низко опустив горбоносую голову, лось грозил Нюргуну убийственными лопастями рогов. На них, как на две закостеневшие ладони с раздвинутыми пальцами, с успехом можно было уложить взрослого мужчину. Еще и место бы осталось! Рога таежный бык сбросить не успел — на дворе осень притворялась зимой, а начнись настоящая зима, и Нюргуну пришлось бы ждать до весны, чтобы встретить в чаще сохатого бойца-рогача. Лось удался на славу: в холке выше меня-усохшего, и вровень, если я расширюсь не слишком сильно, оставшись безоружным.

Безоружный, подумал я. Плохой лось. Плохой лось.

Очень плохой лось.

Оружие не появилось. Разум подсказывал, что самое лучшее в моем положении — вооружиться способом, доступным каждому прошедшему Кузню боотуру. Ну да, вооружиться. И прикончить лося копьем, пока он не схлестнулся с Нюргуном на потеху Бай-Баянаю, любителю кровавых забав. Разум-то подсказывал, но тело чувствовало себя в безопасности. Тело наотрез отказывалось расширяться, а уж тем более заковываться в броню. К чему? Против кого?! Окрики разума для тела звучали бессмысленной суетой, дудкой дяди Сарына, и я ничего не мог поделать с ним, с упрямым боотурским телом. Вот сейчас острые, глубоко рассеченные копыта передних ног лося, словно две боевые колотушки, проломят Нюргуну грудь, а я буду смотреть, вздыхать, сокрушаться, а главное, мучиться постыдным облегчением. Ну как же! Избавился от старшего брата, который считай что младший, чтоб не сказать хуже…

Лось ударил рогами.

— Ох-хо-хо! — громыхнуло рядом.

И снова — «Ох-хо-хо!» — когда Нюргун, по-прежнему не сходя с места, поймал левый рог за передний, далеко выдающийся отросток. Мой брат втянул затылок в плечи, набычился. Хрипло сопя, он гнул лося к земле. Четвероногий великан был изумлен, что его так легко остановили. Он упирался, пятился, снова усиливал напор. Время от времени мотал башкой, стараясь боднуть противника или хотя бы стряхнуть докуку с рогов. Тщетно! Нюргун держал и гнул, гнул и держал.

Это напоминало бой за лосиху: рога против рук.

— Хыы-хыык!

До меня не сразу дошло, что Нюргун держит лося одной рукой. Он вроде бы не увеличился в размерах, оставшись прежним, но мне все время мерещилось, что Нюргун большой, большой, очень большой. Когда пышущий жаром, курящийся на морозе храп зверя коснулся верхушки сугроба, Нюргун взмахнул свободной рукой. Кулак угодил лосю между рогов, и я услышал чавкающий, омерзительный треск. Уж не знаю, почему, но меня затошнило. Светло-серые, почти белые ноги лесного быка подогнулись — сперва передние, а там и задние. Лось упал на колени, ткнулся мордой в снег. С его рогами творились какие-то неприятные чудеса, но за недостатком света у меня не получалось разобрать, какие именно.

Нюргун дернул, и левый рог отломился.

— Хорош, — одобрили у меня за плечом. — У-у, битюг!

Слова «битюг» я не знал. Тот, кто бьет?

— Не вздумай смеяться, — предупредил меня Бай-Баянай. — Обижусь.

— Почему? — удивился я.

— А хочется? — дух охоты топтался, хрустел настом, не в силах устоять от возбуждения. Тенью бродил вокруг да около, подпрыгивал, хлопал себя по бедрам. Его переполнял восторг. — Хочется смеяться, да?

— Нет, не хочется.

Я уже говорил вам, что очень честный?

— Молодец, — одобрил Бай-Баянай.

От него пахло мокрой шерстью и свежей кровью. Когда я посмотрел на духа, то увидел, что не только подбородок Богача-Охотника, но и все его лицо сплошь заросло седыми волосами.

— Славный мальчик. С пониманием. На охоте смеюсь только я. Смеюсь первый, смеюсь последний. Хорошо смеюсь! Отцу привет передавай.

— Ага, передам. При случае.

— Скажи: пусть спускается, кумысу выпьем. Как он, пьет кумыс? Раньше пил…

— Пьет. Это воду он редко пьет, а кумыс…

— Ну и славно. Нет, ты смотри, смотри!

— Чего там смотреть? — я обиделся. — Я так тоже могу. Раз, и по рогам!

Бай-Баянай зашелся оглушительным хохотом.

— Можешь, парень, — согласился он, утирая слезы. — Я и не сомневаюсь. Но не сразу, и в боевых рукавицах. В броне, с копьем и мечом. Сначала надо подрасти, потом вооружиться… Знаешь, у этого мо̀лодца как-то проще все выходит. Ты ему завидуешь?

— Нет.

— Врешь!

Дух обнюхал меня, как это раньше делал Нюргун. С видимым раздражением — похоже, не любил признавать свои ошибки — исправился:

— Не врешь. Правдивый, аж с души воротит. Ты смотришь, а?

— Зачем тебе надо, чтобы я смотрел?

— Люблю в компании. Гыы-гыык!

Взмах длиннющей ручищи, и месяц послушно выбрался из-за облака. Млечно-желтый свет залил поляну, где Нюргун свежевал лося. Свежевал без ножа, обходясь пальцами и ногтями. Уж не знаю, откуда ему было известно, что лося следует разделывать быстро, на месте добычи, иначе туша в скором времени начинает скверно пахнуть, и вонь эту ничем не выветрить. Мне это рассказал Манчары, а ему кто? Приподняв лося, Нюргун уложил его на спину, закрепив между двумя пнями в снеговых шапках. Придерживая левой рукой, правой разорвал шкуру от гортани через все брюхо, до кончика куцего хвоста. Затем начал вспарывать кожу на ногах: на передних — от копыт до разрыва на груди, на задних — до лосиной эмэхэ. Ну, вы поняли, до чего. Когда ноги были распороты как следует, Нюргун содрал шкуру с одного бока; ободрав до хребта, взялся за другой бок. Я думал, он продолжит разделку туши прямо на высвободившейся шкуре, но не тут-то было! Шкуру мой брат повертел в руках и накинул себе на плечи, пачкаясь жиром и кровяной слизью. Не думаю, что ему вдруг стало холодно. Просто он решил одеться — и наверное, решил это еще до того, как собрался на охоту.

В шкуре он так походил на зверя, что я испугался.

Ноги лосю он оторвал. Рубанул по суставам ребром ладони, взялся покрепче и рванул без колебаний. Раз, два, три, четыре. Пятой стала голова, украшенная одним-единственным рогом. Слегка отдохнув, Нюргун прежним способом вспорол добыче брюхо до самого желудка. Это он делал с крайней осторожностью, боясь повредить кишки. Выбрав потроха, он выкинул все лишнее на поживу таежному зверью, а лакомую требушину сложил обратно в пустое чрево: печень, сердце, почки, селезенку.

Да, и легкие тоже. А как же иначе?

Я думал, что он сейчас начнет рвать лося на части, но Нюргун оказался предусмотрительней меня. Он всего лишь протер освежеванную тушу снегом и взвалил лося на плечи. Присел на корточки, подхватил оторванные ноги, зажал под мышкой. Поразмыслив, захватил и голову. Вставал Нюргун медленно, стараясь ничего не уронить.

— Уважил, — сказал Бай-Баянай с мрачностью, причины которой остались для меня загадкой. — Распотешил. Ну и ладушки. Все, парни, валите отсюда. В дом, в тепло. А я гулять буду.

Услышал Нюргун духа или нет, но он и впрямь пошел — прямо на меня.

— Давай помогу, — предложил я.

Нюргун отдал мне голову.

— Давай еще!

Он расщедрился на две передние ноги.

— Еще!

— Нет, — отрезал мой брат. — Не люблю.

И мы побрели домой. А куда еще идти, раз так велел дух охоты? На ходу, видя, как впереди в такт ходьбе пляшет спина Нюргуна, как подпрыгивает лосиная туша на его широких, укрытых шкурой плечах, я размышлял о важном. Не о брате или лосе, и даже не о Бай-Баянае. Я не мог понять, почему я не делался боотуром. Ни тогда, когда лось напал на Нюргуна, ни сейчас, когда мы тащим добычу. Чего уж легче? Да расширится моя голова! — и хоть отбирай лося у Нюргуна. Нет, иду усохший, надрываюсь.

И знаете что? Ничего я не надумал.

— Хо-хо-хо! — неслось нам вслед. — Ох-хо-хо!

Долго хмуриться Бай-Баянай, веселый дух, не умел.

5

Колыбельная

Лося я разделал сам. Раскидал, как говаривал охотник Манчары. Спасибо за науку, Манчары! И тебе низкий поклон, упрямый кузнец Кытай Бахсы. Кто ковал наш новый дом? Кто помогал ему вылупиться из железного яйца? «Эй, разделочная доска! Эй, нож! Да не ты, а побольше! Эй, топор! Нет, лучше топорик…» И все летит, бежит, спешит на подмогу.

На стук-грюк выбралась сонная Айталын. Не произнеся ни слова, она долго смотрела на нас — Нюргун так и не снял лосиную шкуру — покрутила пальцем у виска и удрала спать дальше.

— Люблю, — согласился Нюргун. — Хорошие.

— Мы, что ли? — я подмигнул ему.

Он долго жевал губы, размышляя, и наконец повторил:

— Мы.

Прозвучало не очень. Как бык замычал.

— Спать пошли, а? Хочешь стоять — стой. Главное, спи…

Я рухнул на орон, вяло браня себя за то, что не собрался умыться. Боотур? Сил не осталось. Сломанная ветка, дохлая белка. Я перевернулся на живот, ткнулся щекой в плечо и провалился в сон.

Мне снилась гора. Она вертелась и сверкала. На вершине горы стоял Нюргун — голый, словно только что родился. Лосиную шкуру он где-то потерял. Ветер трепал его волосы, отбрасывал назад. Гора вертелась, а Нюргун — нет. Я не знал, что так бывает.

Он топнул ногой. Гора содрогнулась.

Он топнул еще раз.

От его пинков гора ржавела. Нюргун был сыростью, ветром, временем. Он калечил шкуру горы, мясо горы, кости горы. Он вытрясал из нее все три душѝ, или сколько там их бывает у гор. Блеск металла тускнел, распадался на лесные озерца, отделенные друг от друга зарослями травы, жухлой от зноя. Озерца затягивала скользкая ряска. Они мелели, превращались в болота. Ржавчина, гиблая зелень — из железной гора становилась обычной, каменной. Стрекот механизма, ясно слышимый вначале, глох, убирался глубже под землю.

Нюргун топал.

«Да он же пляшет!» — понял я.

Когда Нюргун замахал руками, стало ясно, что ритм пляски противоречит стрекоту механизма. Вызов? Я вслушивался, стараясь уловить разницу, и пропустил тот момент, когда гора начала проседать. От нее откалывались целые скалы, с беззвучным грохотом валясь вниз, с небес на небеса. Ломались утесы, превращаясь в облака гранитной крошки. Гребень выщербился, пошел опасными трещинами. Местами камень горел: хворост в костре. Синее пламя, красное пламя; желтое пламя. Плоть горы превращалась в трухлявую древесину. Я всё ждал, когда обнажатся зубчатые колесики — или хотя бы могучий опорный столб! — но они куда-то подевались.

Нюргун плясал. Не человек, не солнечный айыы, не боотур. Свобода в облике моего брата. Чистая, откровенная, бесстыжая свобода, нуждающаяся не в словах, но в движении. И еще — в разрушении.

Основание горы превратилось в воду. Налитая в берестяной турсук, вода колыхалась, шла рябью, выплескивалась за края. Береста вспыхнула, от турсука повалил пар. Ветер забавлялся, вбрасывал в парное кипенье валуны размером с телку-двухлетку. Смерчи песка гуляли вокруг: колыхались, изгибались, опадали.

Нюргун плясал.

Когда он упал, я проснулся.

В спальне, кроме меня, никого не было. За окном вставал рассвет. Не торопясь — куда теперь спешить? — я оделся, покинул дом и направился к конюшне. Мотылек ждал меня заседланный. А что? Обычное дело. Если я знал, куда ехать и что делать, то мой конь, перекованный в Кузне на краю света — тем более. Вы, главное, не спрашивайте, откуда мы это знали. Нет, не спрашивайте, ладно?

Ехать пришлось недолго.

От сопки остались жалкие руины. Мне снилась железная гора, но плясал Нюргун на ближней к дому сопке. Я еще удивился, почему грохот не разбудил меня. Мой брат лежал в груде камней и щебня, как на мягчайшей постели. Глаза его были закрыты. Я спешился, присел возле Нюргуна на корточки и не уловил дыхания. Мертв? Если так, надо хоронить. На мое, а может, на свое счастье Нюргун громко захрапел.

— Ты добыл нам еды, — сказал я ему. — Целого лося приволок, да. Ты позаботился, чтобы мы с Айталын не голодали. И только потом ты отправился плясать. Ты славный парень, Нюргун. Люблю.

Он засвистел носом.

— Ты лежи, лежи. Спать надо лежа. Привыкай.

Сперва я хотел поднять его на Мотылька, но передумал. Уж не знаю, почему — везти тяжеленного беспамятного детину на коне было бы разумней всего. Вокруг самый бдительный дозорный не отыскал бы и признака опасности, но расширение далось мне легче легкого. Хороший Нюргун. Хороший Нюргун. Очень хороший. Боотур телом, дитя рассудком, я нес брата на руках. Баюкал, укачивал, пел колыбельную без слов. Ну и что, что я слабак? Дойдем как-нибудь, справимся.

Мотылек плелся сзади.

ПЕСНЯ ТРЕТЬЯ

Храп его летел далеко,

Будто грохотала река,

Крушащая толстый лед;

Храп его далеко летел,

Будто гром вдалеке гремел.

Кто видал, как спит Нюргун Боотур,

Наверняка подумал бы тот,

Что так безмятежно способен спать

Только рожденный стать

Великим богатырем.

«Нюргун Боотур Стремительный»

1

Гости в дом, радость в дом!

— Встречай гостей, хозяин!

Кого там нелегкая принесла?

— Эй, хозяин! Прячешься?

Только гостей мне сейчас не хватало!

«Закон есть закон, — с небес уведомил мой бдительный папа. — Сам умирай, а гостя встречай!» С папой разве поспоришь? Я набросил на плечи доху и выбрался за порог. Мир полыхнул солнцем, сверкающей коркой наста, снегом под ногами. Утонув в сиянии, я сперва решил, что у меня двоится в глазах. Моргнул, вытер слезы рукавом. Нет, не двоится. Кони разные, и дело не в масти: серый со стальным отливом жеребец — перекованный, а гнедой — нет. Я после Кузни перекованных сходу отличаю: людей, лошадей, облака, арангасы. Вон, всадники тоже разные, хоть и похожи, как близнецы.

Близнецы и есть.

— Юрюн!

— Да расширится твоя голова!

— Да будет стремителен твой полет!

— Гости в дом, — я вспомнил Уота, веселого адьярая, — радость в дом!

— Это мы! Мы — твоя радость!

— Как доехали?

— Хорошо доехали, — с важностью ответствовал Зайчик.

Я чуть не расхохотался. Зайчик? Орел! Грудь выпятил, нос задрал, из ноздрей пламя пышет! Белый Владыка в гости пожаловал!

— Даже слишком хорошо, — ворчливо добавил Кюн.

Он сдулся, усох. Хорошо — для него значит плохо. Небось, надеялся — нападет кто по дороге, выпадет случай удаль боотурскую проявить.

— Отличный дом, — вмешалась Жаворонок. — Совсем как наш.

— Совсем, да не совсем.

— Лучше нашего? Лучше, да?! Чем?!

Я отмахнулся: Жаворонку обидеться — что рябчику вспорхнуть.

Оленья доха с опушкой из седого бобра — две дохи. Штаны из плотной ровдуги — две пары штанов. Сапоги с узором по шву — две пары сапог. Шапки, пояса. Подловить хотят? Надеются, что путать их начну? Ладно, чем бы дитя ни тешилось…

Близнецы спешились. Я взял коней под уздцы, повел в обход дома. Конюшня, где скучал Мотылек, вылупилась из того же яйца, что и главное жилище. Слуг у нас нет, но так даже лучше. Когда сам хозяин о гостях заботится — уважение выше горных вершин!

Меня по пятам преследовали хор, ор и языков чесание:

— А мы знаем, ты за братом ездил!

— А мы знаем, тебе мастер Кытай дом сковал!

— Тут сверкало!

— Грохотало!

— Как солнце ночью!

— Как гроза зимой!

— От нас видно было!

— И слышно!

— Мы всё про тебя знаем!

— Нас забыл…

— Бросил!

— Носу не кажешь!

— С этим твоим братом!

— Вот мы и решили тебя проведать…

— Злюка! Весточки от него не дождешься…

— А отец? — перебил я болтунов.

Кюн насупился:

— А что — отец?

— Отец знает?

— Знает, знает, — поспешила заверить меня Жаворонок.

— Разрешил? Отпустил?

— Ага!

Кюн сердито сопел. Врать он умел не лучше моего.

— Ладно, пошли в дом. Айталын стол накроет.

— Айталын? — Жаворонок сделалась сама не своя. — Твоя сестра?

— Сестра.

— Она тоже здесь?

Я засмеялся:

— А говорили, всё знаете. Здесь она, здесь.

— Зачем она здесь?

— Хозяйство ведет. Дом без хозяйки — конь без седла.

— Хозяйки разные бывают! Одна — седло, другая — горб на спине! Меня мама всему научила! И еду готовить, и шить, и стирать, и в доме прибираться…

Я с удивлением воззрился на Жаворонка. Сказать по правде, я не мог припомнить, чтобы попрыгунью Туярыму интересовали стряпня или рукоделье. Вот на коне скакать или ножи бросать — сколько угодно! Что это с ней? Не выспалась?

— Айталын справляется.

— Сейчас и поглядим…

Выходить к гостям Айталын не пожелала. Кивнула — все сделаю! — и скрылась на кухне. Переживает сестренка. Нюргун спит без просыпу, который день спит, а она смурная бродит, язык проглотила. Пробовал расшевелить — куда там! Дураком не обзывается, швыряться ложками-шишками вообще забыла. Плохо дело. Одна надежда: Нюргун оклемается, и Айталын оттает.

— Где твой брат?

Кюн по-боотурски раскорячился на лавке. «Каков, мол, я? — читалось на лице парня. — Поперек себя шире!»

— Спит.

— Хык-гыгык! День на дворе, а он дрыхнет?

— Не дрыхнет. Просто спит.

— У тебя гости, а ему и дела нет? Хорош братец!

— Болеет он.

— Арт-татай! — взвился Зайчик. Казалось, ему в задницу нож воткнули. — Болеет он! Нюргун-боотур, Нюргун-силач! Нюргун-здоровила, Самый Лучший Нюргун! А как гости в дом — слег, бедняжка!

Жаворонок прыснула в ладошку. То ли одобряла Кюновы насмешки, то ли над Кюном потешалась. Женщины, они умеют. Даже если они еще девчонки, как Жаворонок.

Я им не врал. Просто не говорил всего. Я понятия не имел, что с Нюргуном. Лося он пришиб, сопку в щебень раскатал, теперь спит. День спит, два спит, три спит. Храпит, носом свистит, с боку на бок ворочается. Мы с Айталын и звали его, и по щекам хлопали, и водой обливали. Можжевельником окуривали, сестра заговоры пела, какие знала.

Нет, спит. Не просыпается.

Позвать шамана? Знахаря? Съездить за Умсур? Я боялся оставить Нюргуна на младшую сестру. Вдруг он умрет, пока я ездить буду? Или хуже того, проснется и начнет буянить? Нас он вроде любит, только со сна поди разберись: кого ты любишь, как любишь! Я весь извелся. Ехать? Не ехать? И так дело дрянь, и так дрянь дело. А тут еще гости с расспросами…

Жаворонок провела ладонью по столу. Уставилась на собственные пальцы, сморщила носик. Пальцы остались чистыми, но Жаворонок все равно была недовольна. Что это на нее нашло?

— Может, он и не боотур? А, Юрюн? — гнул свое Зайчик. — Может, он слабак? Может, ты его просто выгораживаешь? По-братски?

— Усохни, — велел я голосом дяди Сарына.

И попал в больное место.

— Врешь ты все, Юрюн! — Кюн вскочил. — Врешь!

— Я — вру?!

Голос дяди Сарына исчез из моей глотки. Вернулся мой прежний голос, и я с ним не совладал. Юрюна Уолана назвали лжецом?! В его собственном доме?!

— А чего он прячется? — Зайчик чуточку вырос. — Боится?

— Кого ему бояться? Тебя?

— Пусть выйдет! Или он гостей не уважает?

— Ты оглох? Он болеет.

— Так спит или болеет?

— Усохни, понял?

— Пойду на кухню. Помогу твоей сестре со стряпней.

Жаворонок направилась к дверям. Жаворонок? Нахохлившаяся ворона; ёж, собравшийся в колючий клубок.

— Разбуди его! — упорствовал Кюн. — Я хочу с ним познакомиться!

— Усохни! Живо!

Он рос, и я рос. А что? Обычное дело.

— Может, и нет никакого Нюргуна? Может, ты его придумал?

— Зачем?

— Чтобы хвастаться? Старший брат, Самый Лучший!

— Прикуси язык, Зайчик!

— Не называй меня Зайчиком!

Мы стояли лицом к лицу. Нас разделял стол: низенький, хлипкий. Во всяком случае, для нас, боотуров.

— Другого имени у тебя нет.

— А у тебя брата нет!

— По-твоему, я вру?!

— Врешь!

— Усохни! Иначе…

— И что? Что будет?!

— Лучше тебе не знать.

— А я хочу знать!

— …сейчас все выкипит! Видишь, мигает?

— Ты меня учить будешь?

— Буду! Меня мама всему научила! А ты…

Это с кухни. Туярыма и Айталын. Брат и сестра — два сапога пара.

Четыре сапога — две пары.

— …а как себя в гостях вести, мама тебя не учила?

На кухне загремело.

Мы с Кюном и ухом не повели. Мы были заняты. Набычившись, мы мерились взглядами. Распухали, расширялись. Два боотура, два безмозглых балбеса, готовых обменяться плюхами, вцепиться друг другу в глотку, а там и до оружия рукой подать. Это ведь прекрасно — быть сильным. Сильным. Очень сильным. Что тут думать? Вот ты, вот враг. Ты — хороший, враг — плохой.

Бей плохого! Бей, боотур!

Кюн. Зайчик. Сын дяди Сарына. Не враг. Хороший. Нельзя бить. Можно! Плохой! Сказал: я вру! Обидел. Как дам ему! Стол. Мешает. А вот и не мешает. Дотянусь…

— Дураки-и-и!!! Дураки дурацкие!

От визга у нас заложило уши. Дядя Сарын! Я помню, как он звал светлую Айысыт. Все чуть не оглохли, и Айысыт сразу примчалась. Нет, это не дядя Сарын. Это Айталын, моя младшая сестра. Ох, и визжит! — заслушаешься.

— Дураки! Оба!

И на два голоса:

— Усыхайте!!!

Трудно. Очень трудно. Усыхаю.

Вовремя девчонки объявились. Сам бы я не вернулся. Первый удар, и пошло-поехало, покатилось кубарем в пропасть Елю-Чёркёчёх. Были у дяди Сарына сын с дочерью, осталась у дяди Сарына одна дочь. Думаете, я хвастаюсь?

Я знаю.

Зайчик горой навис надо мной. Он хмурился, морщил лоб, растерянно моргал. Кто плохой? Где плохой? Куда подевался? Этот — плохой? Вроде, нет… Угрозы нет, драка откладывается. Что ж теперь делать? Все-таки усыхать?

Усыхать Зайчику не хотелось, но пришлось.

— Ты кто такой?! — подступила к нему Айталын, едва взгляд парня сделался осмысленным. — Ты что это творишь, а?

— Я?

— Ну не я же?!

— Я Кюн Дьирибинэ. Я сын Сарын-тойона, Первого Человека…

— Придурок ты, Кюн Дьирибинэ! Придурок, а не сын Первого Человека!

Я прямо залюбовался, глядя на кипящую от возмущенния сестру. И немедля огрёб свое, заслуженное:

— Ну ладно, Юрюн! Он с детства без мозгов! А ты?!

Случилось чудо: Зайчик смутился.

— Виноват, — он потупил взор. — Больше не буду.

— Точно?

— Ага.

— Точно-точно?

— Ну сказал же!

— Ладно, на первый раз прощаю. Из-за чего сыр-бор?

— Из-за Нюргуна. Юрюн нам про него все уши прожужжал. Хотели посмотреть…

— Хотели?

Лицо Айталын затвердело деревянной маской. Мне аж страшно сделалось.

— Ну да…

— Идите за мной.

В дверях «можжевеловой» спальни близнецы встали, как вкопанные. Будто на стену наткнулись. Айталын укрыла Нюргуна двумя одеялами — одного не хватило — но все равно зрелище было не из приятных. Огромная лапища безвольно свисала до самого пола. Торчала желтая заскорузлая пятка. Мокрые волосы закрыли лицо. И храп, словно Нюргуна душили злые духи.

— Спит? — охнула Жаворонок.

— Спит.

— Давно?

— Четвертый день.

— Будить пробовали?

— Пробовали. Не просыпается.

— Водой обливали?

— Целое озеро извели.

— И что теперь делать?

Кюн с детской надеждой смотрел на Айталын.

— Не знаем. А кто знает?

— Наш отец! Он все знает!

Когда Жаворонок помянула отца, Зайчик скривился, как от оскомины.

— Эй, боотур! — Айталын повернулась к парню, уперла руки в бока. — Давай, выручай! Скачи за отцом! На него одна надежда. На него — и на тебя.

— Я… Я поеду!

— Молодец!

— Прямо сейчас! Поскачу! Ветром, стрелой!

— Мужчина! Защитник!

— У меня конь знаешь, какой быстрый? Я отца привезу! Он разбудит!

Попроси Кюна я — уперся бы рогом, бычок. Он на отца дуется, обиды копит. Уломал бы я Зайчика? Конечно, уломал бы, он парень славный, когда не бесится. Но попотеть бы пришлось — ой-боой! А тут раз, и готово!

Вот что значит — человек-женщина.

2

Трудно мне с женщинами

— Как в юрте, — говорит Жаворонок.

Я киваю:

— Ага.

Айталын молчит.

Мы сидим у меня в спальне. Пахнет сосной. Мы с Айталын — на полу, скрестив ноги; Жаворонок — тоже на полу. Мы уступили ей ложе, как почетной гостье, но дочь дяди Сарына присела на краешек, поерзала и слезла к нам.

В соседней спальне храпит Нюргун.

— В юрте тесно, — Айталын решает присоединиться к разговору. — В юрте воняет. В юрте горит очаг. Это разве очаг?

— Ага, — невпопад отвечаю я.

То, что я назвал очагом, а моя сестра — не очагом, выглядит как ребристый поднос из красной меди. На нем горит крохотный костерок из щепок. Костер соорудила Жаворонок. Света очаг, который не очаг, дает мало, тепла, считай, и вовсе не дает. Тепло нам не нужно. Лишний свет — тоже.

Мне нравится.

— Что ага? Что?! Ага ему…

Айталын злится. Бьет кулачком в ладонь:

— Я предлагала сесть на кухне. Нет, уперся: спальня, спальня…

— На кухне, — Жаворонок улыбается. Мне не нравится ее улыбка. Обычно нравится, а сегодня нет, — он бы не усидел. Извертелся бы вьюном. Все время бегал бы смотреть, спит ли его драгоценный Нюргун. Вдруг проснулся? Перевернулся? Обмочился?! А тут он сидит, как миленький. Отсюда он его чует.

Он — это я. Нет, он — это Нюргун.

Что-то я запутался.

— Чуял бы из кухни, — Айталын сама вроде костра на подносе. Слова Жаворонка — щепки, которые летят в пламя. — Я бы брусничника заварила, или дёмхеня. Масло есть, сливки. Попили бы горяченького. Ну чего ты, чего? За Кюна переживаешь? Доедет твой Кюн, ничего с ним не станется.

Ты — это тоже я. Ну, для сестры.

— Я не переживаю. Что с ним, с боотуром, сделается?

— Что? — взвивается Жаворонок.

И с невообразимой высоты падает на меня клювастым, когтистым беркутом. Прошибает темя насквозь:

— Что сделается с моим братом? Да что угодно! Вылезет из-под земли адьярай, даст палицей по башке!

— Это Кюну? — меня берут сомнения. — По башке?

— А что? Обычное дело!

Кажется, меня передразнивают.

— За своего брата он трясьмя трясется! А за моего — не допросишься! Волк нас заешь, молния убей — ему плевать! Умри мы — на похороны не дозовемся! А еще жил у нас, мясо ел, молоко пил…

— Много выпил? — ядовито интересуется Айталын.

Во мне прячется мастер игры на хомусе. В груди? в животе? в пояснице?! Он дергает гибкий язычок, и хомус дребезжит, подвывает, повизгивает. Мешает расслабиться. Все хорошо, спокойно, тихо, но чудится, что рядом со мной полным ходом идет драка. Хрясь! тресь! бац! Драка идет без меня, и в то же время за меня — или из-за меня. Что я вам сделал, глупые девчонки? Чего вы грызетесь?

Дядя Сарын, приезжай побыстрее, а?

— Ты из-за брата не женился? — Жаворонок сегодня не в духе. Волосы падают ей на лицо, она отбрасывает их резким движением. — Из-за него, да?

— Из-за тебя, — огрызаюсь я.

Она замолкает. Она перестает дышать, а потом дышит часто-часто, словно я саданул ее под ложечку. Я уже жалею, что брякнул, не подумав.

— Из-за меня? — наконец спрашивает Жаворонок. — Почему?

Голос ее дрожит.

— Боюсь, — объясняю я. — Ты же кого угодно в могилу сведешь. Лесного деда, боотура, горный утес! Чурбан березовый! Я как представлю жену вроде тебя, так в пот бросает. В холодный, между прочим! А тут еще Айталын… Бр-р-р!

— Дурак!

Ну, это они обе. Хором.

— Врет, — говорит Айталын.

— Врет, — соглашается Жаворонок.

Девчонки тычут в меня пальцами, чтобы сразу было ясно, кто врет.

— Папа сказал, — Жаворонок откидывается спиной на край застеленного ложа. Умащивает затылок, глядит в потолок, словно там собрались все чудеса земли и небес, — что ты хочешь не просто жену. Ты хочешь жену-боотуршу. Чтобы Кузня и все такое. Они редкие, особенные. Их можно любить целую зиму напролет! Без перерыва! Ты ее еще не нашел, вот и ходишь холостой. Молчишь?

Я молчу.

— Ну, молчи, молчи.

Я молчу-молчу.

— А я все равно знаю. Понял?

Маленькая ты еще, шепчу я ей. Так шепчу, что никто не слышит. Что ты можешь знать о мужчинах и женщинах? А вот и знаю, отвечает она. Или я воображаю, что Жаворонок мне отвечает? Разговор без слов, настоящий или выдуманный, мне не нравится. Я умолкаю. Я вспоминаю. Это случилось шесть, нет, семь лет назад. Сестра Кустура сама зазвала меня в юрту. Кроме нее, там никого не было. Сама разделась, сама потянула меня на шкуры. Я не сопротивлялся. Смешно, правда? Я, боотур, не сопротивлялся. А сумел бы?! В висках лупили топоры: обухами, а вскоре — лезвиями. Я плохо соображал, что делаю. К счастью, у Кустуровой сестры имелся опыт. Сперва у меня получалось не очень, а потом — очень. Так очень, что она начала кричать. Я не остановился. Белый Владыка, как она кричала! Мне повезло: на крики прибежал Мюльдюн. Он стянул меня с несчастной, выпихнул из юрты, и мы подрались. В полсилы, недолго, потому что я быстро усох и начал думать головой, а не тем, что болтается между ногами. Повезло и Кустуровой сестре: она выжила. Даже замуж вышла, в следующем году. Детей, правда, нет, но тут уж я не виноват.

Или виноват?

Вечером папа объяснил мне: боотурам нельзя спать с обычными человеками-женщинами. То есть можно, конечно, если тебе нравится каждый раз хоронить обычных человеков-женщин. «Есть такие, кому нравится?» — спросил я. Папа кивнул. Это, вздохнул он, как драться с их братьями или отцами. Расширился, щелкнул по лбу — голова вдребезги. Кое-кому по душе, если легко и жестоко. Ты не из таких? Тогда тебе нужны другие женщины: из рода солнечных айыы или адьяраев — верхних, нижних, все равно.

«Они тоже расширяются? — спросил я. — Ну, когда мы спим вместе?»

Это сложно, ответил папа. Нет, они не расширяются. Они не позволяют тебе расшириться сверх меры. Мера — дело женщин; я имею в виду, наших женщин. Мы зависим от них больше, чем это кажется на первый взгляд. Если же мы хотим иметь потомство, мы зависим от них полностью.

Позднее я ложился с женщинами. Не стану хвастать, это случалось редко. И всегда — с нашими. Была даже одна адьярайша из верхних. Что она вытворяла! — приятно вспомнить. Если бы я соглашался ложиться с такими, как Кустурова сестра, я был бы удачливей в любовных играх. Обычные человеки-женщины тащили меня на шкуры чаще, чем это можно предположить. Думаете, они не представляли, кто я? Чем могут кончиться для них мои ласки? Представляли, и тем не менее… Они были уверены, что совладают со мной. Вернут в нужную меру. Справятся, возьмут верх над естеством боотура. Я до сих пор не выяснил, что это: глупость, самонадеянность, бешеный зов плоти — или что-то другое, о чем я даже понятия не имею?

Я простак. Слабак. Я ничего не смыслю в женщинах.

А вы?

— Ты правда хочешь жену-боотуршу?

Я молчу. Не отвечаю. Я кормлю костер с руки. Щепки летят в пламя, вспыхивают, стреляют искрами.

— Пойду спать, — Жаворонок встает.

Когда она уходит, Айталын наклоняется ко мне:

— Врушка!

— Я?

— При чем тут ты! Она врушка! Отец ничего ей не говорил!

— О чем он ей не говорил?

Я устал. Я хочу спать. День, два, месяц, как Нюргун. Спать и видеть сны. Не спорить с женщинами, не беспокоиться за брата, не участвовать в семейных склоках. Не так я представлял себе жизнь боотура, в особенности жизнь двух братьев-боотуров. Один спит, второй хочет спать. Отличная судьба!

— О твоей жене! О женщине-боотурше!

— Говорил, не говорил… Какая разница?

— Дурак! Вот же дурачина! Она тебе лжет, а тебе все равно? Ты думаешь, зачем она сюда приехала? Вот скажи, зачем?!

Мне все равно. Но Айталын упорствует:

— Зачем?!

— В гости.

— Она хотела остаться здесь! С тобой!

— Не болтай глупостей.

— Хотела! Хотела! И осталась бы, да я успела первой!

Айталын кашляет: подавилась шепотом. Моя сестра кричала бы, да боится, что дочь дяди Сарына услышит ее обвинения. Блики костра играют на ее разгоряченном лице. Тень Айталын пляшет на стене. Изгибается, вырастает до потолка.

— Она возненавидела меня, — хрипит Айталын. — Сразу, едва увидела!

— Не болтай глупостей, — повторяю я.

— Я сорвала ее замысел! Ее коварный замысел!

— Какой замысел? Жаворонок — ребенок. Она выросла у меня на коленях.

— Твоя милая крошка младше меня на четыре года. На три с половиной! В ее возрасте я не была ребенком. Это ты до седой бороды останешься безмозглым младенцем! Она бы заявила, что без нее вы не справитесь. Что двое мужчин, один из которых дурак, а другой тоже дурак, пропадут без женской руки. Оголодают, завшивеют, утонут в грязи…

Я развожу руками:

— Ты заявила то же самое. Мало того, ты пряталась в Мюльдюновом облаке.

— Я из лучших побуждений!

— А она из каких?

— Я добрая! Я семейная! А у нее на тебя виды! Она осталась бы, а ты бы даже не пикнул! Ты же дурак! Добрый дурак! Честный дурак! И вообще, что ты в ней нашел?

— Я?!

— Ты! Она же похожа на парня!

— Похожа, — соглашаюсь я. — Они с Кюном близнецы.

— Ерунда! Кюн гораздо красивее…

Трудно мне с женщинами, да.

3

Значит, он умрет красивым

— Летит! Летит!

Кто летит? Что летит?!

Бранясь хуже лесоруба, которому на ногу упало бревно, я вымелся из спальни. Сапоги я натягивал на ходу. Знаете, как это? И не надо вам знать. На всякий случай сунул нос в спальню к Нюргуну, словно это он мог куда-то лететь, оглох от могучего храпа — и бегом, вприпрыжку, спотыкаясь…

Встреть меня снаружи шайка верхних адьяраев, свалившихся с небес, возглавляй их сам Буура Дохсун, сын грома — клянусь, не удивился бы. А может, даже обрадовался. Очень уж хотелось кого-нибудь убить.

— Летит! — надрывалась Жаворонок.

Полураздетая, в шапке, но без дохи, она приплясывала на крыльце. Щеки горят, глаза блестят. Мороз шарахался прочь от буйной горлопанки: сожжет! растопит! Пустит ручейком по земле…

— Кто летит?!

— Папа!

Я задрал голову вверх. В шее хрустнуло. В затылке кольнуло. Небо чистое, ясное. Облака табунами ходят. Вороны галдят. И никакого папы.

— Да вон же!

От табуна отделилось верткое облачко. Закручивая кольца, начало снижаться. Хитрое облачко. Ездовое. Мюльдюново.

— Это Мюльдюн летит. Кончай орать!

— А я говорю, папа!

— Эх ты, пигалица! Очень нужно моему папе сюда лететь! Он Нюргуна и раньше-то видеть не хотел, а сейчас и вовсе…

— При чем тут твой папа? Пустая ты башка! Это мой папа летит!

— Твой?!

— Наш с Кюном!

— Откуда знаешь?

Ответом меня не удостоили.

— Папочка! — голосила Жаворонок. — Я тут!

Глядя на ее восторг, впору было поверить, что девчонка томится в плену, а спаситель валится на порог. Всыплет ей дядя Сарын за поездку к нам, и правильно сделает…

Долго я просыпаюсь. Очень долго. Уже вроде и бегу, и прибежал, и по шее бы вмазал, подвернись под кулак подходящая шея. А между ушами туман клубится. Соображаю туго. Облако село, из него выбрался Мюльдюн, за Мюльдюном — дядя Сарын, мрачней тучи. И что же я? А я не нашел ничего лучшего, кроме как заявить:

— Быстро вы…

— Угу, — буркнул Мюльдюн.

— Я вас так быстро не ждал!

Тут туман и рассеялся. Ну, тот, что между ушами. До меня наконец дошло, как должен был гнать коня Зайчик, чтобы поспеть к отцу в такой короткий срок. Как вовремя подвернулся Мюльдюн с облаком. Как удачно сложилось, что дядя Сарын не стал медлить. Мне удача счастья подсыпает, из рук кормит, а я, балбес: ждал, не ждал…

— Где? — спросил дядя Сарын.

И, не дожидаясь ответа, первым шагнул в дом.

Когда я догнал его у дверей Нюргуновой спальни, он стучал кулаком в створку и спрашивал с раздражением:

— Можно?

— Сейчас! — откликалась Айталын. — Еще нельзя!

— Да что ты там делаешь?

— Я позову! Я уже…

Я отметил, что на крыльце Айталын не было. Значит, едва Жаворонок раскричалась, моя сестра шмыгнула в спальню к спящему Нюргуну. Она, значит, уже. Она позовет. Она дядю Сарына не пускает. Кто, в конце концов, в доме хозяин?!

Пинком я распахнул дверь.

Айталын мыла спящего Нюргуна. У ложа, подобрав под себя ноги, ждал знакомый беговой котел. Сам, небось, и воду согрел, и по зову явился. Влажной тряпкой Айталын вытирала испарину, обильно выступившую по всему Нюргунову телу. Свободной рукой, орудуя пальцами, словно гребнем, сестра расчесывала Нюргуну волосы. Убирала пряди с лица, прятала за уши.

— Что вы лезете! — возмутилась она. — Я же сказала: сейчас!

Дядя Сарын ухватил меня за плечо, оттащил назад.

— Не обижай девочку, — тихо бросил он, закрыв дверь. Чешуйчатые веки дяди Сарына подрагивали. Мне даже показалось, что из-под них вот-вот сползет пара блестящих слез. — Она хочет, чтобы я увидел его красивым. Не потным грязнулей, а Нюргуном, сыном Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун. Понимаешь?

— Нет, — честно ответил я. — А вдруг он умрет?

— Прямо сейчас?

— Ага. Вдруг он умрет, пока она его моет?

— Значит, он умрет красивым.

Разговор окончен, понял я. Мы стояли и ждали, пока Айталын кончит мытье.

— Уже! Заходите!

Мы зашли, и Айталын охнула. Зажала рот обеими ладонями, будто наружу рвался вопль ужаса, и нельзя было выпустить его, освободить, дать волю. Нюргуну дать волю можно, а воплю — ни за что.

— Не бойся меня, девочка, — сказал дядя Сарын.

Моя сестра убрала ладони:

— Я не боюсь. Мне вас жалко. Вы же слепенький, да?

Не сразу я сообразил, что Айталын видит дядю Сарына впервые. Мы-то с Мюльдюном привыкшие, про близнецов и речь не идет. А малышке каково, а? Пожалела убогого, добрая душа…

— Зряченький, — Сарын-тойон улыбнулся. — В корень зрю, в мякотку.

— Врёте!

Славная все-таки у меня сестричка. Добрая в маму, честная в меня.

— Вру? Тебе, душа моя? Да чтоб я сдох!

— А как вы тогда видите?

— А так, что все насквозь, и даже глубже. Вот ты, например, красавица. Правда? А этот бугай на ложе — голый и чистый. Тряпку ты выкрутила, повесила на край котла. Эй, котел! Бегом на место! И топтаться по одеялам не надо, помнёшь. Нет, душа моя, это я не котлу, это я тебе. Ты их лучше в уголок отнеси и сложи там. Теперь веришь, что я зряченький?

— Ой-боой…

Айталын часто-часто закивала: верю, мол.

— Веришь, что я разбужу твоего брата?

— Д-да…

— Вот и славно. Вера — лучшая помощница. Держит на плаву.

Он сам не верит, догадался я. Или верит, но знает что-то такое, о чем помалкивает.

— Ты иди, душа моя. Отдыхай.

— Я останусь, — в сестре проснулась прежняя малышка Айталын. Та, которая боотура узлом завяжет и на крюк повесит. — Я буду здесь.

— Хорошо, — с неожиданной легкостью согласился дядя Сарын. — Одеяла в угол, сама — на одеяла, и рот на замок! Договорились?

— Бегу! Сижу! Молчу!

— Умница. Юрюн, мне понадобится медная пластина. В доме есть медь?

— Не знаю.

— Есть котел, — вмешалась Айталын, — но вы его отослали. Котел медный!

— Нет, котел не годится.

— Есть! Есть медь!

В спальню ворвалась Жаворонок. Несмотря на жарынь, царившую в доме, она надела свою оленью доху. В правой руке Туярыма держала поясной ножик, а левой сгребала вместе бляшки-висюльки, украшавшие рысьи клинья — вставки на груди.

— Вот!

Острое лезвие чиркнуло по ремешкам. Раз, другой, третий. Часть бляшек упала на пол, откатилась прочь. Бросив нож, Жаворонок собрала украшения, протянула отцу:

— Хватит?

— Сложи в миску, — велел дядя Сарын. — И оставь нас.

— А ей почему можно? Ей можно, а мне нельзя?!

— Она, — дядя Сарын кивнул на Айталын, — сестра. Хозяйка дома. А ты — гостья. Уходи, пожалуйста, не спорь со мной. И Мюльдюну скажи, чтобы ждал снаружи. Он хоть и брат, а будет отвлекать. Нет, Юрюн, ты останься.

4

Ну я и дружок…

— Что ты собираешься делать?

Ведь хотел, хотел же промолчать! И не удержался. Хоть рот себе ладонями закрывай, как девчонка!

Сарын встал у ложа, на котором раскинулся спящий Нюргун. Лицо самозванного лекаря дергалось, будто вѐки уже хотели открыться, выпустить взгляд на свободу. Веки старались, а дядя Сарын удерживал их силой, как табунщик на аркане удерживает коня. Но когда он мне ответил, в голосе не чувствовалось ни малейшего напряжения:

— То же, что и всегда. Сбивать настройку, растаскивать связи. Вмешиваться, пускать по ложному следу, уводить в сторону. Он начнет сопротивляться и, может быть, проснется.

Думаете, я что-нибудь понял? Ничего, кроме главного: может быть. Это значило: а может и не быть. В спальню опрометью вбежала Жаворонок с миской, полной медных бляшек. Она поставила миску на пол у изголовья и — алатан-улатан! — выскочила прочь, не произнеся ни слова.

— Что я делал с тобой, дружок? С Уотом? С Мюльдюном? — дядя Сарын обождал, пока за дочерью закроется дверь. — С собственным сыном, наконец?! Разве Нюргун — исключение?

Он пожевал губами, скривился. Должно быть, слово «исключение» горчило.

— А даже если исключение? Ты только не вмешивайся. Что бы ни случилось, не вмешивайся. Обещаешь?

— Ага.

— Спасибо. Начнем?

Глаза Сарын-тойона открылись. К счастью, он стоял ко мне спиной, но чутье безошибочно подсказало мне: сиди, боотур! Не рыпайся! Закоченев, словно на лютом морозе, я сидел, не рыпался. Айталын сидела, не рыпалась. Нюргун спал, не рыпался.

Дядя Сарын смотрел.

Сбивать настройку, вспомнил я. Растаскивать связи. Пускать по ложному следу. Белый Владыка, что это значит?!

В спальне похолодало. Зябкие сквознячки затеяли игру в догонялки. Я и не заметил, как начал дышать на пальцы, отогревая их. Айталын скорчилась, обхватила острые коленки руками. У меня закололо в пояснице. Я прислонился к стене — пятки, ягодицы, лопатки, затылок. Не сразу я сообразил, что именно так становился Нюргун, когда я требовал: спи! Кажется, я приклеился. Намертво, навеки. Освободись на небесной заставе великан Буксат-Хара, явись он сюда, в Средний мир, и боотур из боотуров не сумел бы оторвать Юрюна Уолана от стены. Оторвать, толкнуть к ложу, под разрушительный взгляд Сарын-тойона. Уши заложило, я всё время сглатывал. Под ребрами скакал жеребенок: быстрей! еще быстрей! догоняй!

Дядя Сарын смотрел.

Нюргун задрожал. Так ходит ходуном осина на ветру. Дрожь усиливалась, частила. Больше с Нюргуном ничего особенного не происходило: дрожал, и всё. Ну, зубы еще стучали. Как он при этом продолжал храпеть, я не знаю, но он храпел. Вот сейчас руки его станут разной длины! Нет, голова превратится в наковальню! Нет, пальцы — в ветки багульника!..

Я и сам не понимал, чего, собственно, жду.

— Давай, — попросил Нюргуна дядя Сарын. — Давай, парень.

Я едва узнал голос Сарын-тойона. Еще недавно Первый Человек говорил, как ни в чем не бывало. Сейчас же… Наверное, между животом и ртом дяди Сарына кто-то вставил здоровенный хомус и дернул за язычок. Гнусавый, трепетный, долго не затихающий звук. Я проснулся бы от одного этого: давай, парень!

Нюргун спал. Дрожал и спал.

Сон, вспомнил я. Мой сон, где я был Нюргуном. Ось миров упала, ее застелили белым, прохладным. Я — Нюргун? — лежу на оси миров. Липкая лента держит мои лодыжки и запястья. Во вздувшихся жилах торчат иголки. От них струятся, убегают вверх прозрачные шнурки. Деревца из металла, рыбьи пузыри на ветвях. В пузырях булькает. «Без изменений?» — спрашивает дедушка Сэркен. И я не слышу, что ему ответили, потому что просыпаюсь.

Там, во сне, я-Нюргун проснулся.

Тут, наяву, он просыпаться не желал.

Хрустнув суставами, дядя Сарын присел на корточки. Взялся за край орона, наклонился вперед. Он походил на человека, примеряющегося к неподъемной тяжести. А может, он уже примерился и теперь поднимал. Нюргуна трясло, подбрасывало, выгибало дугой. Храп гремел на всю спальню. В храпе возникли провалы, краткие ямы беззвучья. Всякий раз, едва это происходило, я верил, что Нюргун мертв, и готов был удавить себя за подленькое облегчение, которое несла с собой мысль о смерти брата.

— Давай…

Нюргун поднял руку. Ладонь его обхватила затылок дяди Сарына, потянула. Не удержавшись на ногах — а кто бы удержался?! — Сарын-тойон качнулся навстречу приподнявшемуся Нюргуну. Они громко стукнулись лбами, да так и застыли, лоб в лоб. Глаза Нюргуна по-прежнему были закрыты. Глаза дяди Сарына — глаза, которых я не видел, а главное, они не видели меня! — были открыты, и в этом я не сомневался.

Дрожь одного перетекала в другого.

— Д-д-д… д-да-в-в-а…

Они тряслись вместе. Нюргун давил.

— Д-в-в-а… а-ай…

Лапища брата. Силища брата. Взгляд Сарын-тойона. Сила на силу. Кто кого? Я обещал не вмешиваться. Что бы ни случилось. На одеялах скулит щенок. Это Айталын. Малышка, ты зря осталась в спальне. Тут страшно. Я обещал. Он давит. Вот-вот раздавит: лоб об лоб. Детская считалка. Под такую славно прыгать на одной ноге: лоб-об-лоб, лоб-об-лоб!

Нюргун. Дядя Сарын. Юрюн Уолан.

Я обещал!

Что я скажу тете Сабие на похоронах дяди Сарына?

Оторваться от стены — подвиг. Нарушить обещание — подлость. Я оторвался. Я нарушил. Я встал за спиной дяди Сарына, на шаг от боевого расширения. Примерился, как лучше справиться с хваткой беспамятного Нюргуна. Оторвать пальцы от чужого затылка? Вывернуть запястье? Подбить локоть?! Это значило вступить в схватку, а я знал, что такое схватка для боотура.

Брат, не брат…

— Перестань, — велел я.

Он перестал.

— Проснись! Сейчас же!

Он проснулся. Зевнул во весь рот: сладко-сладко. А я упал на колени, как если бы схватка состоялась, и я ее проиграл.

Рядом, едва дыша, сидел дядя Сарын.

— Ну, дружок, — сказал он. — Ну ты и дружок…

Его лоб превратился в сплошное багровое пятно. Придвинув к себе миску с медными побрякушками дочери, Сарын-тойон уставился на висюльки, забыв о нас. Глаза он закрыл, но кожистые веки дрожали, как недавно дрожал Нюргун. Эта трясучка заставляла всё лицо жутко гримасничать. Сперва я решил, что дядя Сарын выжжет на бляшках таинственные знаки, цепочки шустрых муравьев — так, словно Нюргун был мальчишкой-боотуром, которого готовили к Кузне. Я ошибся. Какие там знаки! Он просто сплавил бляшки в живой, раскаленный, дышащий комок меди.

— Хорошо, — отметил я.

— Что тут хорошего?

— Хорошо, что Жаворонок выбрала железную миску. Деревянная точно загорелась бы. Пришлось бы гасить пожар.

— Ну ты и дружок, — повторил дядя Сарын.

Когда он упал, я чудом успел его подхватить.

5

Два тючка с куньими шкурками

— Цыц! — шепчет дядя Сарын. — Молчать!

Я показываю кулак Айталын: молчи! Вовремя: моя младшая сестра уже готова завизжать. Я разжимаю кулак, превращая его в ладонь. Это напоминание. Айталын послушно закрывает рот ладонями. Ладони ложатся в два слоя: левая поверх правой. Этого мало, а может, сестра моя не такая уж послушная — ладони превращаются в кулачки, маленькие и твердые, и Айталын закусывает сразу оба. Куда и влезло-то?!

Ей больно. Боль помогает молчать.

Сверху на нас с любопытством смотрит Нюргун. Он приподнялся на локте — иначе ему не видно лицо дяди Сарына. На скулах Нюргуна играют тяжелые, каменные желваки. Я жду, когда он произнесет памятное «не люблю», но он тоже молчит.

Хорошо хоть, не спит больше.

— Жаворонок, — я едва слышу дядю Сарына. — Вы раскричитесь, она прибежит. Знаешь, что тут начнется?

Я знаю. Ужас начнется, ужас и кошмар. Такой жаворонок склюет меня, как мошку.

— Без паники… я сейчас отойду…

Куда ты отойдешь, дядя Сарын? Некуда тебе отходить. Огромное Трехмирье, от подземных бездн до верхних небес, сжалось в кулак. Сегодня кругом одни кулаки. Первый я показал Айталын, второй и третий она сунула в рот, в четвертом собрались мы все. Нам не нужен никто из-за пределов этого кулака.

Кажется, я сошел с ума.

— Не бойся, дружок. Мне надо отлежаться, вот и всё. Ты когда-нибудь запекал корень сараны? Когда его вытаскиваешь из углей, он очень горячий. Ты перебрасываешь его из руки в руку. Терпишь, пока остынет. Но если вместо корня ты ухватишь тлеющий уголь…

Кажется, не только я сошел с ума.

— Ты понимаешь, — дядю Сарына не остановить, — что печеный корень не такой уж горячий. Что держать в руках уголь много хуже. Но если положить твою ладонь на угли, или сунуть в костер…

Молчу. Слушаю. Хочется сбежать.

Бежать некуда.

— Все познается в сравнении, дружок. Я думал, что беру корень, в крайнем случае, уголек. Оказалось, что я сунул руку в костер. Теперь остается лишь ждать, пока ожоги заживут. Сказал же, мне надо отлежаться… Кытай Бахсы! Тут был Кытай Бахсы?

Бредит, уверяюсь я.

— Был, дядя Сарын. Он нам дом вылуплял, из яйца.

— Он видел Нюргуна?

— Ага.

— Кытай что-то говорил? Насчет Нюргуна?!

— Да что он мог говорить? «В Кузню ему надо, в Кузню…»

— В Кузню, — повторяет дядя Сарын. Губы его трясутся, ходят ходуном. — Кытай, умница! Я думал, у него мозги давно ржавчина съела. В Кузню, бегом в Кузню… Иначе пропадет! Не вытащу, нет, и никто не вытащит… Еще раз заснет — все, приехали!..

Мне стыдно. Мне стыдно. Мне очень стыдно. Стыд растет, надевает броню, вооружается копьем и мечом. Мне не справится со стыдом. Я готов убить себя-недавнего, того, кто смеялся над назойливым, туповатым, упрямым надоедой-кузнецом. В мыслях своих я прошу прощения у мастера Кытая. В мыслях моих он прощает меня. Как будет в действительности, когда мы доберемся до Кузни, я не знаю.

— Кузня стабилизирует процессы…

— Что, дядя Сарын? Что сделает Кузня?

— Неважно. Вези его к Кытаю, да поторопись…

— А ты?

— А я у тебя отлежусь. За меня не переживай, я крепкий.

— Ты…

— Прокормите? Не разорю вас?

— Прокормим, — Айталын вынимает кулачки изо рта. — Поднимем. Мы и мертвого поднимем, а живого — тем более! Ты езжай, Юрюн, и ты, Нюргун, тоже. Если и впрямь надо, вы уезжайте, дураки… Мы будем вас ждать.

— Кюн вернется, — бормочу я в ухо дяде Сарыну. — Подсобит девчонкам. Или заберет тебя отсюда. Ты доедешь, если на лошади? У Зайчика лошадь перекованная, удачная. Я сам выбирал. Ей двоих свезти — раз плюнуть! Тетя Сабия тебя живо на ноги поставит…

Сарын умащивается поудобнее.

— Не вернется Кюн, — он улыбается. От его улыбки на окнах намерзают снежные узоры. — Я запретил ему возвращаться. Пусть сидит дома, бешеный заяц. Ничего, обойдемся. Две задиристых девчонки, готовых сожрать друг дружку без соли — это то, что мне сейчас нужно. Вы вернетесь, а я уже боотур…

Голова его лежит на моих коленях. Сверху нависает Нюргун. Такое впечатление, что брат сидит у меня на шее. В углу возится Айталын. И она — на шее. Кто еще? Жаворонок? Зайчик? Встану ли я с эдаким грузом? Далеко ли уйду?!