Золотая клетка и ее обитатели

Саров и сегодня город-крепость, попасть на его территорию можно только по специальному разрешению. Первое, что встречает гостя, проволочное заграждение в несколько рядов и впечатляющее здание КПП с массивными стальными воротами. В самом городе нашу съемочную группу бдительно сопровождали вежливые люди из местного ФСБ. Попытки самостоятельных прогулок пресекались. Вообще же город выглядит абсолютно обычно, разве что уютнее, чище, спокойнее и зажиточнее среднего российского города таких размеров. Скорее даже напоминает не Россию, а Восточную Европу или Прибалтику.

В Сарове имеются несколько достопримечательностей. Красный дом, где раньше размещалось научное руководство. И два музея – краеведческий и посвященный созданию советского ядерного оружия. Там, прежде всего, привлекает внимание точная копия первой советской атомной бомбы, взорванной в 1949 году в Семипалатинске. Забавно, что ее не разрешают снимать на камеру, хотя в музее можно взять буклет, в котором есть ее фотография. В экспозиции привлекает внимание гигантская ядерная торпеда, которая должна была уничтожить крепость Гибралтар, но в серию так и не пошла. Гуляли мы и по бывшей улице Берии, где в таких же, как у Курчатова, коттеджах жили члены-корреспонденты и академики.

Саров. Типичная жилая застройка

С 1946 года Лаврентий Берия не работал в органах, не имел никакого формального отношения к Министерству внутренних дел и Министерству государственной безопасности. Но страшная чекистская репутация – осталась. Один из своих кабинетов он сознательно обустроил на Лубянке. И такая репутация помогала эффективнее решать служебные вопросы. Рассказывают, что однажды два конструктора не могли придти к единому решению. И попросились на прием к Берии, чтобы он их рассудил. Лаврентий Павлович поступил просто. Он попросил им передать через секретаря: если два коммуниста не могут придти к единому мнению, то значит, один из них враг. У Берии нет времени разбираться, кто враг. Он дает сутки, чтобы согласовать решение, прежде чем этим займутся органы. Через десять минут оба конструктора пришли к единому решению.

Саров. Музей ядерного оружия

С 1945 года Берия управляет огромной технократической империей, которая живет по своим, не советским, законам. В секретных городах Атомного проекта люди добиваются успехов без всякого партийного руководства. Он создал некую платоновскую республику мудрецов, где всем управляют специалисты, а им подчиняются рабы. В «золотой клетке» далеко не всем жилось «как при коммунизме в окружении социализма».

Борис Альтшулер, сын знаменитого физика Льва Альтшулера, рассказал нам:

Я помню, иду по улице Сарова и кто-то из ребят, которые там живут, в этом монастыре, из местных, он идет в телогрейке на голое тело, мороз минус сорок. У него здесь, помню, красный клин на груди и с ним еще мальчишка лет трех. Больше всего я мечтаю, чтобы он прошел и на меня не обратил внимания. Я знаю, у него или финка, или бритва… это такие нравы, вся страна на самом деле была окрестностью лагеря.Но что я хочу сказать, мы, конечно, в каком-то смысле были баре. Как отец шутил «бобры», тогда вот была басня Сергея Михалкова. Эти все, живущие в коттеджах, высшая элита – это бобры. Колоссальная сословность. Высший слой – это те, кто жил, как Юрий Борисович Харитон, в совершенно особом, охраняемом коттедже, и несколько таких крупных начальников. Затем шел слой ученых группы номер один, к которой принадлежали мой отец, Юрий Аронович Цукерман, ну и начальство второго уровня. Мы жили в финских домиках, это был финский поселок, дом с участком на две семьи. Нашим соседом был Шутов, начальник КГБ объекта.Дальше шел слой инженерно-технических работников, в основном приехавших из Москвы. Они жили в поселке ИТР. Это современные, конечно, деревянные, панельного строительства не было, многоквартирные дома. Была еще гостиница. Потом шел слой ниже, это местные жители, которые тоже работали на производстве, у них свои домики, участки. Потом были люди ниже, освобожденные, которые жили в совершенно страшных условиях, в бараках, но это те, которым уже кончился срок, их с объекта не отпускали. Это по три семьи в одной комнате, за занавесочками вся семейная жизнь. Из таких был Григорий, за которого потом вышла замуж наша няня Дуня. Ее взяли родители из деревни соседней, договорились, она у нас была няней. Такая русская деревенская Дуня, фантастически яркий человек. Она все подъедала, она же голодала, я был пару раз в ее доме, там в деревне. У нас действительно называли в Сарове нашу жизнь «пробный коммунизм», где все есть. А там сажали за колоски, им просто нечего было есть, нищета. Известно, люди просто вымирали в каких-то областях в 46 году. Но она была очень яркая, она все подъедала и при этом приговаривала: «в русском желудке долото сгниет». Там она потом познакомилась, полюбилась с Гришей, потом они поженились и он жил как раз в этих бараках.И нижний самый слой были заключенные.

Первое главное управление обслуживала целая система лагерей, называвшихся «Строительство», входивших в основном в состав Главпромстроя. «Строительство-90» возводило научно-исследовательские институты в Москве и Подмосковье. «Строительство-247» – научно-исследовательские центры на Южном Урале. «Строительство-304» – завод в Миассе. «Строительство-313» – объекты в Свердловске и области. «Строительство-352» – завод в Электростали. «Строительство-442» – военный городок и заводы в Оптино. «Строительство-505» – объекты в Сарове. Несколько лагерей находились в Средней Азии, на Северном Кавказе и на Украине, где добывали уран.

Всего в лагерях Главпромстроя около 100 000 человек. Политических заключенных и уголовников-рецидивистов обычно в эти зоны не брали. Основной контингент – бытовики, спецпоселенцы, военнопленные.

Специалист по госбезопасности Леонид Коченков рассказал нам в Сарове:

И наш город, и многие другие города Советского Союза, здесь все тяжелые работы делали заключенные. У начальника управления строительства был зам по лагерю. И, конечно, все работы земляные, возведение зданий, все делали заключенные. Статей политических старались не брать. И, естественно, не брали из заключения людей, которые побывали в плену, которые где-то за границей побывали, репатриантов попавшихся. В основном из мордовских лагерей, из окружающих объект десять тысяч заключенных работали. И лагеря существовали до 1957 года. Внутри объекта были три района лагерей, и за пределами объекта тоже. При строительстве широкой колеи железной дороги были за пределами города отдельные лагерные пункты. У нас не было ученых среди заключенных, как в некоторых других лагерях. Старались брать отбывающих наказание за хулиганство, бытовые преступления. Отбор, конечно, какой-то был. Заключенные у нас по сравнению с другими обеспечивались лучше питанием, так же как и жители города. Ну, чтобы не бегали, и все. Конечно, пока наладили зону, пока построили периметр, побеги были, и с убийствами побеги были.

Борис Альтшулер рассказал нам:

Все строительство вели заключенные, утром, в 6 утра, они колоннами с собаками, с охраной, шли на работу, а часов в 8 вечера возвращались. Они работали и у нас во дворе. Охрана прячется по переулкам, а они строят водопровод. У мамы съели все соленые огурцы из кадушки, ходили через веранду, но мама, естественно, на них не обижалась, наоборот, старалась дать хлеба.Но там всякие были эпизоды. Помню, иду я из школы к дому, надо переходить наш переулок, и вижу, как из нашей калитки быстро направляется заключенный, размахивая котелком, открывает калитку и идет через переулок, навстречу мне. Там охранник в стороне, с винтовкой. Я слышу только издали крик, вскидывает винтовку и стреляет в этого заключенного. Это попытка побега была. Этот мгновенно убегает за наш дом, срывает свою шапку, чтобы не опознали потом, убегает. Я постоял еще минуту со страха, подождать пока пуля пролетит, ну и пошел домой обедать. Это была будничная жизнь.Каждая стройка начиналась с очень приятного запаха свежего дерева, доски привозили, строили забор, вышки для охраны. Потом там, уже за забором, появлялись заключенные. Я помню, маленький я был, весна, по-моему, это был 47 год, и огромные лужи, я с корабликом играю на нашем переулке. Здесь же зона, идет строительство за ней. Я вдруг ловлю на себе взгляд. Какой-то заключенный, мужчина, смотрит на меня, на мальчика, играющего в кораблики. Вы знаете, я не могу забыть этот взгляд. Их сажали на десять лет, понимаете, это полный отрыв от всего.

Когда начинали строить секретные города, то не задумывались об одной проблеме, а что делать с зэками, когда у них закончится срок? Выпускать на волю – невозможно, они секретоносители. И зэки по окончанию срока накапливались в Сарове как вольные. К 1950 году ситуация стала близка к катастрофической.

Специалист по госбезопасности Леонид Коченков рассказал нам:

Люди, которые два-три года поработали и отбыли срок, их не выпускали. И постепенно накопилось слишком большое количество их, до 3200 человек освобожденных. И, конечно, начали квартиры грабить. Первый директор Зернов ставил вопрос о выселении. Письма Берии писали несколько раз, чтобы освободить поселок от этих нежелательных вольнонаемных. Их брали в строительство, но они работать не хотели. И, в конце концов, где-то лет через пять их выселили на Дальний Восток и в Магадан вольнонаемными. Не хотели отпускать заключенных, чтобы они не разгласили сведения об объекте, который, конечно, был сильно засекречен.

В секретных атомных городах люди работали без партийных накачек, здесь не было даже райкома партии, здесь все было не похоже на окружающий Советский Союз. Берии приходится не только управлять гигантским производством, но и общаться с секретными физиками. Уникальными, незаменимыми специалистами. При этом у многих такие анкетные данные, что им в сталинское время полагалось не на секретном объекте работать, а за Полярным кругом кайлом махать.

Племянник академика А. П. Александрова Евгений Александров поделился с нами:

На самом деле органы очень любили людей, которые имеют скелеты в шкафу, при этом ведь можно хорошо ими управлять. Они ничего не знали об ужасных эпизодах биографии моего дядюшки, а именно знаменитые три креста Георгиевских, которые он успел получить в 16 лет. Они не совсем были Георгиевские, эти кресты были организованы Врангелем, потому что нормальный Георгиевский крест мог бы вручать только Государь-император. А Врангель завел свои кресты, но они имели полный дизайн Георгиевских крестов и выдавались по такому же роду заслуг. Каковы были причины для этих заслуг, так никто и не знает. Дядя никогда об этом не рассказывал, и вообще он никогда ничего не рассказывал. Он всю жизнь этого страшно опасался. Он понимал, что рано или поздно что-то об этом станет известно. Что еще его беспокоило, то, что у него, разумеется, не было диплома об окончании университета. И уже очень поздно, уже в 1980-х годах, он как-то пришел очень мрачный домой и сказал, что под меня, говорит, копают. Начальник первого отдела спрашивает у меня мой аттестат, говорит, а у меня его никогда и не было.Я помню, что он такой мрачный сидел. Я говорю, у вас такая сейчас железобетонная позиция, что они могут сделать? И тогда он так мстительно улыбнулся, говорит, ну пускай копают, если они что-нибудь раскопают, так усрутся. Он, вообще, никогда не употреблял ненормативной лексики, но иногда такое выскакивало.

Главный в Арзамасе-16 – Юлий Борисович Харитон. Анкетные данные его по тем временам – чудовищны. Отец Харитона был в 1922 году вывезен из России на философском пароходе. Обосновался в Риге. В 1940 году, после вступления в Прибалтику советских войск, был арестован и отправлен в лагерь, где и погиб. Мать – актриса. Уехала на гастроли в Германию и не вернулась. Сестра оказалась на оккупированной фашистами территории, что в те времена считалось преступлением. В общем, одного из руководителей Атомного проекта, беспартийного еврея Харитона, любой, даже самый заурядный следователь «ведомства Берии» мог обвинить и в шпионаже, и в предательстве Родины. Не многим лучше анкетные данные у его подчиненных.

При этом физики не только кротко и молчаливо работают. Этим людям дозволяется то, за что в Советском Союзе расстреливают на месте. В апогей гонений на генетиков они открыто говорят, что Лысенко шарлатан, зубоскалят над научными работами товарища Сталина и основами советского строя.

Борис Альтшулер продолжает свой рассказ:

Вот этот прагматизм Берии, конечно, спас моего отца. В 1950 году приехала важная комиссия, я смог недавно впервые прочитать докладную этой комиссии, что говорил Сахаров, что говорил Альтшулер. Ну действительно, вещи удивительные по тем временам. Сахаров сказал, что он не согласен с политикой партии в области биологии, но это сошло с рук, потому что Сахаров был Сахаров уже тогда, в 1950 году, если к Берии ходит на прием.А когда Альтшулер сказал то же самое, что Лысенко безграмотный, закрутилось дело – тут же отстранение, тут же указание удалить с объекта, ясно с какими последствиями. И вот когда это так закрутилось, Евгений Ароныч Цукерман, друг отца и тоже ядерщик, один из пионеров атомного проекта, он пришел к Завенягину, Абраму Павловичу. В 12 ночи к нему пришел и сказал, что Альтшулера хотят высылать. Утром к нему пришли еще Забабахин и Сахаров, и когда Андрей Дмитрич начал в своем стиле медленно говорить: «Я пришел поговорить к вам по одному личному делу…». – «Знаю, я уже все знаю, хулиганские выходки Альтшулера».

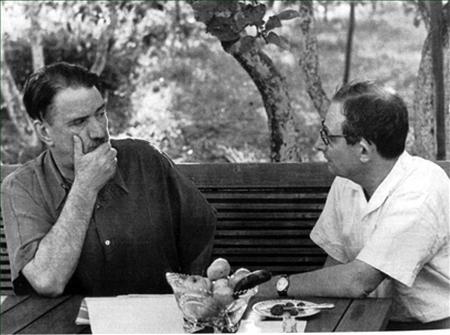

Игорь Курчатов и Юлий Харитон

Но тем не менее, отцу сказали не выходить на работу. Однако у красной гостиницы в Сарове отец встречает Мешика. Мешик был ближайший сотрудник Берии, отвечавший за атомный проект. И спрашивает отец, наивно, когда я смогу выйти на работу? «Как, вы еще здесь?!». Тем не менее, в этот раз было на каком-то уровне решено притормозить, и он продолжал работать. Тогда отца только вызвали к Борису Львовичу Ванникову и тот стал говорить, что все в ужасе, руководство в ужасе, с таким личным делом отца, вы находитесь на объекте, куда мы даже секретарей обкомов не пускаем, и вы говорите, что вы не согласны с линией партии в биологии и в музыке (про Шостаковича началась кампания), идите работайте. Но при этом отец рассказывал, что у него тут-то хватило ума не возражать и молчать.Но через год Харитон говорит отцу: «Лев Владимирович, не выходите на работу завтра, мы скажем вашим студентам, что вы заболели». Отец, правда, поехал кататься на лыжах и встретил своих студентов там, но тем не менее, в это время они уже с мамой жгли фотографии, потому что ясно, что ждали самого плохого. И тогда Харитон позвонил Берии и на прямой вопрос: «Он нужен?» ответил: «Нужен очень». Берия положил трубку. И отца не тронули. Прагматик.В Москве умер Сталин, родители моего друга приходят к знакомым, видят – накрыт стол, какое-то угощение, вино стоит. Они спрашивают, хорошие друзья, близкие, это что, день рождения чей-то? Нет, празднуем смерть тирана. Но это были очень близкие люди. На дне рождении Цукермана Юрия Ароныча в переулке на Пречистенке отец взялся произнести тост. Как раз закончился Нюрнбергский процесс и повесили нацистов главных. Отец поднимает тост, Лев Владимирович Альтшулер, я счастлив, что дожил до того момента, когда повесили нацистских главарей, я надеюсь дожить до нашего Нюрнбергского процесса. Никто не донес. Смертоубийственно.В общем, отец по-всякому высказывался. Тот же 46 год, он в Сарове. Там была генеральская столовая, где кормилось начальство. Разговор за обедом, говорят, какое трудное сейчас время 46 год, голод, у нас, говорят, рабочие падают в цехах в обморок от голода на строительстве. Отец кладет так ложку и говорит, покажите мне, где в уставе вашей партии написано, что рабочие должны голодать. Он реагировал как сын просто потомственного социал-демократа, человека, который был героем революции 1905 года, его отец также потом принял Ленина, но это социал-демократия, это рабочие за рабочих. Этот человек, он так весь посерел, медленно довольно поднялся и ушел куда-то в другой конец зала. Ну, разумеется, это было сообщено и опять сошло с рук, потому что атомщики были очень нужны.

Берия прирожденный технократ. Своему сыну Серго он дал высшее техническое образование и устроил в секретное КБ. Хотя сам Лаврентий закончить образование не смог, в любом деле он привык контролировать все, до мельчайших деталей. Однако в Атомном проекте даже это оказалось невозможно. Важнейший этап Атомного проекта – создание ядерного реактора. Он был запущен на территории 2-й лаборатории, в декабре 1946 года. И получил название – Ф-1. Фактически первый.

Участник советского ядерного проекта физик-атомщик Вадим Дикарев рассказал нам в Москве:

Вот стали собирать пятую сферу, как мы называли, наш реактор называется еще пятая сфера. Уже было построено это здание, в этом здании стали собирать. Собирали осторожно, слой за слоем, и проводили измерения, как идет размножение. Идет либо по определенным законам физическим, либо отклоняется. Было мало слоев, набирали еще слой за слоем и когда подошли уже к тому, что вот-вот уже должна цепная реакция осуществиться, то тогда все люди были удалены из этого помещения. Курчатов приехал сюда, и с группой сотрудников они с двух часов начали эти последние эксперименты, т. е. достраивали зону. И в этом реакторе существует способ управления вместе с защитой, это использование поглощающих материалов, кадмиевых стержней, которые вводятся сверху в активную зону в эту построенную сферу. Когда стержень из поглощающего материала вводится, цепная реакция глохнет, потому что нейтроны поглощаются и он поднимается. И на последнем стержне делали зарубочки и поднимали его с великой осторожностью.И вот, собрав пятьдесят четыре слоя урана с графитом, стали поднимать этот стержень, и в шесть часов вечера 25 декабря 1946 года реактор вышел в критическое состояние. Мы считаем это моментом пуска реактора, по этому поводу были остановлены часы, которые у нас здесь висят. Дальше пошли, конечно, очень интимные работы, потому что проверялись все режимы и все условия пуска. А темпы решения всей этой проблемы, они такие. В 46 году пустили этот реактор, в 48-м уже первый реактор на Урале. Под городом Кыштым, называли в то время Челябинск-40, этот город сейчас открыт. То есть так интенсивно шли работы. Параллельно с тем, что делали здесь эксперименты, там уже рылся котлован. В 49-м уже была испытана первая атомная бомба. В 52-м году Соединенные Штаты взорвали первое водородное устройство, в в 53-м уже у нас в стране была сброшена первая водородная бомба. Вот такими темпами.Роль Берии была, конечно, большой как организатора, как помощника очень велика была его роль. Потому что Курчатов с ним общался и Берия помогал. Но я могу вспомнить, уже впоследствии я занимался вопросами физики защиты от излучения, и мы проверяли, тогда же не было никакой литературы, все было засекречено, и мы проверяли различные материалы – как через них проходят нейтроны. Много материалов проверяли, и нам потребовался вольфрам.Игорь Васильевич попросил меня подготовить проект письма Берии, и я подготовил. Он отправил, и вы знаете, буквально через две-три недели нам был поставлен вольфрам, это было несколько тонн, весь стратегический запас нашей страны. К нам в лабораторию. Мы провели эксперименты и потом вернули. Такой оперативности, такого отклика на запросы я больше не помню.

После пуска первого реактора Берия приехал проконтролировать процессы лично. Курчатов запустил процесс. Участились щелчки репродуктора. Подпрыгнул зайчик на гальванометре. Игорь Васильевич торжествующе сказал – ну, вот, Лаврентий Павлович, принимайте работу. Берия принимал самолеты, они летали. Берия видел, как стреляли танки, и он понимал, что танк готов. Здесь он понял, что он ничего не может проконтролировать.

Физикам можно только доверять и помогать. В конце 1940-х годов началось наступление партийных идеологов на последние ростки вольномыслия. Проходит тотальная чистка творческих союзов, наводится порядок в общественных науках, громят генетиков и кибернетиков. Очередь за физиками. Для этого затевается дискуссия по борьбе с идеализмом в физике.

Академик Жорес Алферов рассказал нам:

Были темные страницы в советской научной истории. На март 1949 года была намечена дискуссия по физике. И председателем оргкомитета по проведению этой дискуссии был Сергей Иванович Вавилов, а его заместителем Абрам Федорович Иоффе. И они не знали, что делать, потому что намечено было разгромить идеализм в физике. И дальше произошла такая история, которую мне рассказывали несколько человек, и все это совпадает, и я не буду абсолютно ручаться за все детали. Главный редактор «Правды» товарищ Поспелов прислал Игорю Васильевичу Курчатову статью философа Максимова, с которой должна была начаться дискуссия по физике. Об этом уже и в прессе писалось – «Квантовая механика и идеализм». И Курчатов собралу себя в кабинете своих друзей и коллег – Зельдовича, Арцимовича и Кикорина – и сказал: что, братцы, будем делать? И, как мне говорили, Яков Борисович сказал, что он видит один вариант – снять вертушку правительственную, набрать Лаврентий Палыча и сказать, что нужно выбирать – либо дискуссия, либо бомба. А это начало 49 года. И они так позвонили и сказали. Тогда Лаврентий Палыч сказал: «Вы что, мне ультиматум ставите?». На что ему ответили – нет, прости господи, никакого ультиматума, но мы бомбу делаем на принципе эквивалентности массы и энергии, мы бомбу делаем с использованием квантовой механики, и если все это идеализм, то бомбу сделать нельзя. И Лаврентий Палыч сказал, что он свяжется с ними.Много позже Лев Андреич Арцимович рассказывал, что Берия, уже после смерти Сталина, но будучи еще руководителем Спецкомитета, он пригласил после заседания Арцимовича попить кофе. И, выпивая кофе, сказал: а помните, вот было это в 49 году? Да, помню. Я, конечно, пошел к Сталину и сказал, вот так и так, они говорят там – либо бомба, либо дискуссия. Сталин сказал: нэ надо дискуссий, пусть бомбу делают, расстрелять их мы всегда успеем. Дискуссия была отменена, разгрома физики не произошло. А если бы это произошло, то это был бы ужасный удар по стране, по науке и по морде тоже.Игорь Васильич Курчатов, его коллеги спасли страну, и у нас не было горячей Третьей мировой войны благодаря советским физикам, благодаря школе Абрама Федоровича Иоффе, благодаря Курчатову и Зельдовичу, Харитону, Щелкину и многим, многим другим. Как-то Анатолий Петрович Александров сказал про Курчатова, что это уникальный человек. Любое, он употребил более крепкое слово, любое дерьмо он заставляет нормально работать.

Участница советского Атомного проекта Ирина Адамская поведала нам о невиданных идеологических свободах, которыми обладали в сталинское время ядерные физики:

Начиналось обсуждение – производственные вопросы. Потом решение, потом разговор переключался на политические темы. Обсуждение шло свободное. Только первый отдел наш боялся, чтобы окна в это время были закрыты, чтоб там, за проволокой, не было слышно. Режимные органы знали прекрасно, что такая свобода мысли среди физиков существует. Но, как сказал мне как-то мой муж, видимо, они считали так – пусть тешатся, если они без этого не могут, без обсуждений политических вопросов, лишь бы хорошо свое дело делали.У нас обязательно политический семинар был еженедельно. Но в подразделениях во всех, кроме теоретического, были жесткие темы. Нужно проработать постановление ЦК, постановление правительства и т. д. У теоретиков этого не было. У них на семинаре политическом мог ставиться любой вопрос. Тематика их политического семинара не контролировалась партийными органами, и она у них была свободная. Обсуждали то, что хотели обсуждать. А после двадцатого съезда вообще у них некий такой политический клуб был. Заводилой в котором был Андрей Дмитриевич Сахаров. Естественно, что он всегда мог вызвать спор, всегда мог вызвать обсуждения. В общем у физиков – да, была большая свобода по тем временам.

Назад: ЦРУ против Берии

Дальше: Большой взрыв