Часть 4

СТРАНА ПЫЛИ И АЛМАЗОВ

Глава 20

Турецкий огонь

В тот жаркий, такой, что воздух дрожал от зноя, день 1533 года сыновья Бабура проводили время на лугах под стенами цитадели Кабула. Четырнадцатилетний Хумаюн скакал галопом на гнедой кобыле с лоснящейся шкурой и белыми «щетками» над копытами. На полном скаку он стрелял из лука по расставленным соломенным мишеням. Уверенно держась в седле, юноша извлекал одну за другой стрелы из колчана, накладывал на тетиву своего тугого лука и выпускал в воздух. Каждая из них находила цель. Камран, сидевший на низкорослой, лохматой лошадке, смотрел на единокровного брата с уважением. Бабур приметил, что, когда Хумаюн вдруг вскинул глаза к небу и с такой быстротой, что за ним невозможно было уследить, пустил стрелу и сбил на лету птицу, Камран охнул.

Бабур улыбнулся. Даже с расстояния, со своего наблюдательного пункта на стене, он чувствовал, что Хумаюн получает удовольствие от своей сноровки и от возможности покрасоваться — благо небрежная грация его посадки в седле, прямая спина, манера держать голову радовали взгляд. Во всем, до мелочей, он выглядел воином царственной крови и прекрасно это осознавал. Но и Камран, будучи на пять месяцев младше его, быстро рос и мужал. Как и единокровный брат, он был высок и, хоть и не отличался столь мощным телосложением, абсолютно бесстрашен — качество, которое уже привело к нескольким происшествиям.

Бабур был рад тому, что его мать дожила до возможности увидеть двух внуков и воссоединиться с Ханзадой, о чем, как он сердцем понимал, было время, она уже отчаялась и надеяться. С возвращением дочери в Кабул Кутлуг-Нигор воспрянула духом, как зеленеет после животворного дождя иссушенный засухой луг. О том, что рассказывала Ханзада матери про годы, проведенные во власти Шейбани-хана, Бабур мог только догадываться. Порой он замечал, что когда мать смотрела на дочь, в ее взоре угадывалось потрясение, и Ханзада, должно быть, тоже это замечала. От него не укрылось, как нежна и весела была с ней сестра, будто пытаясь убедить мать в том, что, несмотря на все испытания, дух ее не сломлен и она осталась прежней. Лишь в одном та решительно не желала пойти матушке навстречу. Кутлуг-Нигор очень хотела, чтобы ее дочь снова вышла замуж, считая это лучшим способом заживить полученные раны, однако Ханзада отвергала все предложения, независимо от личных достоинств и сана жениха, которого ей присматривали.

Кутлуг-Нигор умерла семь лет назад, так же неожиданно, как и его бабушка. Она сидела в своих покоях за вышивкой, когда Ханзада читала ей вслух, и вдруг повалилась вперед с коротким вздохом, оказавшимся для нее последним. Душа ее отлетела, и прибывший на зов хаким уже ничего не смог поделать. Спустя несколько часов Бабур, не скрывая слез, смотрел, как ее хоронят рядом с Исан-Давлат на склоне холма, в саду, посаженном им, когда он впервые прибыл в Кабул. Бабур дал обет никогда не забывать о том, как бабушка и мать поддерживали и направляли его в самые черные, самые трудные моменты его жизни. Без них он никогда не смог бы овладеть троном.

Его до сих пор печалило, что она так и не увидела младших внучат. Аскари, которому минуло шесть лет, и трехлетнего Хиндала, которого старший единокровный братишка в настоящий момент изводил, тыча его заостренной палочкой. Нянька пыталась отнять у него «оружие», что вызвало негодующую гримасу на его мордашке и возмущенный визг. Палку все же пришлось отдать, после чего Аскари ударился в слезы. Хиндал, понимавший, что няня вмешалась, чтобы защитить его, смотрел на хнычущего брата с удивлением на круглом, полнощеком лице.

Ему повезло, думал Бабур, у него прекрасные, здоровые сыновья и богатые, надежно защищенные владения. Десять лет, прошедших с тех пор, как ему пришлось покинуть Самарканд, он правил Кабулом, подавляя любое противодействие, и снискал уважение подданных своей способностью совладать с разбойничьими племенами, обитавшими у котал — узких, высоких перевалов близ столицы, — долгое время наносившими ущерб торговле, нападая на караваны. Безжалостным грабителям из племен кунгари, кирилджи, тури и ландар пришлось пожалеть о совершенных ими злодеяниях. Высокие, скрепленные цементом башни из их отсеченных голов, возведенные над горными проходами, служили предостережением другим любителям легкой наживы, а мирным путникам показывали, что они прибыли в землю, где правит настоящий правитель.

Сокровищницы были полны, о чем каждое новолуние Бабуру горделиво докладывал преданный, умеющий вести дела спокойно, но эффективно, Касим. Он сменил на посту казначея Вали-Гуля, которого, в силу преклонного возраста, уже начала подводить память. Кабульские купцы, по обычаю зажаривавшие верблюда в честь каждого благополучного завершения караванного путешествия, процветали. Они, наверное, были счастливы, а вот он?

Исан-Давлат, единственная женщина в семье, по-настоящему его понимавшая, наверняка знала бы ответ — нет.

Любуясь сыновьями, Бабур вдруг остро ощутил ту тоску по неосуществленным мечтам, которая хоть, бывало, и ослабевала, но никогда по-настоящему не оставляла его. Каким будет их будущее? Он многое пережил, усвоил много уроков, и как воин, и как правитель. Опыт научил его не поддаваться отчаянию и не отступать, никогда не поступаться своими амбициями. А они требовали чего-то большего, чем Кабул. Возможности завещать сыновьям и сыновьям сыновей нечто, воистину великое.

— Повелитель, — прервал размышления Бабура выглядевший, как всегда, озабоченным Байсангар, — наблюдатели докладывают, что с запада к городу приближаются всадники.

Когда престарелый Балул-Айюб скончался во сне, молодой эмир без колебаний назначил Байсангара великим визирем Кабула — в утешение за то, что тот лишился поста великого визиря Самарканда.

— Кто такие? Купцы?

— Не уверен, повелитель. Они следуют по караванной тропе, но вьючных мулов с ними немного, ровно столько, чтобы везти их палатки и дорожные припасы. Однако дозорные докладывают, что с ними едут две огромных, нагруженных какими-то хитроумными металлическими изделиями подводы: каждую тащат по тридцать быков.

— А самих их много?

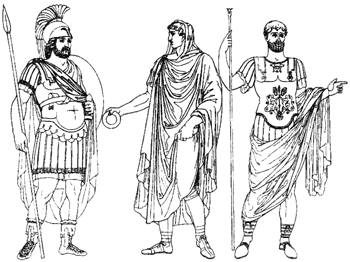

— Человек тридцать. Одеты все странно — в кожаных туниках и высоких, конических шапках, обернутых ярко-оранжевой тканью.

— Может, странствующие акробаты?

— Не думаю, повелитель.

— Да я пошутил, Байсангар. Пусть за ними присматривают. Когда они будут здесь?

— Думаю, дня за три доберутся.

— Когда прибудут, дай мне знать.

Через Кабул проезжали все: и монголы в парчовых туниках, с луками в зеленых кожаных футлярах, и китайцы с редкими бороденками, но невероятным чувством собственного превосходства, плотные, смуглолицые купцы из Месопотамии, как и все арабы весьма чувствительные к вопросам чести и всегда готовые отстаивать ее в драке, темнокожие, в ярких тюрбанах жители Индостана, что везли на продажу сахар и пряности. Если новоприбывшие представляли интерес, он призывал их в цитадель… Хумаюну с Камраном бывало интересно посмотреть на гостей из дальних стран.

Как оказалось, Байсангар ошибся в своих расчетах. Всего два дня спустя, под мелким, моросящим дождем путешественники со странными подводами были замечены приближающимися к Кабулу. Правда, в город они не заезжали, а направились прямиком к цитадели. С балкона своих личных покоев Бабур видел, как тяжелые возы скользят по жидкой грязи, в которую дождь превратил обычную дорожную пыль. Каким бы ни был груз, его старательно закрыли от дождя войлоком. А судя по тому, как напрягались волы, груз был очень тяжел.

Ехавший впереди всадник, лицо которого, чтобы оберечься от дождя, было прикрыто платком, оглянулся на подводы и махнул рукой. Видимо, отдал какие-то распоряжения, потому что восемь его спутников, спешившись, стали помогать животным, толкая возы сзади. Один поскользнулся и упал лицом в грязь.

Вожак, похоже, потерял терпение. Он повернул своего серого коня и один поскакал вверх по склону. Добравшись до крутого, мощеного пандуса, что вел к первым воротам цитадели, он погнал скакуна быстрее и, лишь когда путь ему преградили двое стражников, резко натянул поводья. С высоты балкона Бабуру не было слышно, о чем шел разговор, но весь облик незнакомца выдавал в нем не купца, а воина. На вопросы он отвечал с гордым видом, высоко держа голову, а когда нетерпеливо распахнул защищавший от непогоды плащ, Бабур углядел странной формы меч: изогнутый, как симитар, но уже.

— Стража! — крикнул он с балкона. — Приведите этого человека ко мне.

Спустя пять минут, в сопровождении одиннадцати стражников, пять впереди и шесть позади, незнакомец вошел. Плащ у него отобрали, на поясе болтались пустые ножны, но нижняя часть лица оставалась обернутой тканью, а коническая шапка была низко надвинута на лоб. Охрана не позволила ему приблизиться к Бабуру более чем на дюжину локтей.

— На колени перед владыкой!

Незнакомец не просто преклонил колени, но и пал ниц, исполнив принятый во владениях Тимуридов ритуал «корунуш».

— Дозволяю подняться.

Бабуру становилось все более интересно. Почему этот человек, требовавший доступа в цитадель с таким видом, будто имеет на то полное право, вдруг, хоть никто его и не заставлял, падает ниц? Почему он так и остался в этой позе, лицом вниз, с раскинутыми руками? Он что, не понял, что ему сказали?

Один из воинов уже хотел подтолкнуть его древком копья, но Бабур удержал его, подняв руку. Нащупав на всякий случай кинжал, он медленно подошел к лежавшему человеку и, стоя над ним, повторил:

— Я сказал: ты можешь встать.

По распростертому телу пробежала дрожь. Помедлив, таинственный посетитель присел на пятки, но голова его оставалась опущенной. Затем медленно он поднял лицо и над пропотевшим, запыленным платком Бабур увидел голубые глаза.

— Бабури!

После стольких лет разлуки, ему было трудно поверить своим глазам. Наклонившись, он схватил Бабури за руку и поднял. На лице старого друга залегли морщинки, но оно оставалось таким же скуластым, а уж эти темно-голубые глаза было ни с чем не спутать.

Бабури снял промокшую шапку, открыв длинные, черные, но уже тронутые сединой волосы.

— Прости меня…

Похоже, эти слова дались Бабури с трудом. Глаза его горели.

Бабур поднял руку.

— Погоди…

Он отослал стражу, дождался, пока за воинами закрылись двойные двери, и снова обратился к давнему другу:

— Я не понимаю…

Бабури покраснел.

— Я вернулся, чтобы попросить прощения. Я покинул тебя, когда делать этого не следовало. И ведь понимал, что не надо было с самого начала, но проклятая гордость не позволила мне вернуться.

— Нет!

Бабур крепче сжал руку Бабури.

— Это мне надо просить у тебя прощения. Ты был прав — все вышло именно так, как ты и говорил. Это меня гордыня заела, а не тебя. Я воображал, будто Самарканд принадлежит мне, что это мое предназначение и никакая цена, пусть и клятва, принесенная шаху, не может быть слишком высока. Надо было тебя послушать… Я ведь и года в городе не продержался. Люди предпочли мне узбекских варваров…

— Но я твой друг… Знал ведь, что ты нуждаешься во мне, и подвел тебя. А потом, все эти годы, стыдился.

Голос Бабури слегка дрожал.

— Ты единственный, кто был со мной до конца честен, кто мог забыть, что я правитель, и с кем я сам мог быть самим собой… Я нуждался в тебе. И искал тебя. Никогда о тебе не забывал. Надеялся, что в один прекрасный день ты вернешься, но потом потерял надежду. Боялся, что ты Уже умер.

— Как я мог вернуться, не имея чем возместить ущерб от моего поступка?

Бабур выпустил его руку.

— Я тебя никогда не понимал…

— Это точно. Мы всегда видели мир по-разному, так было и будет.

— Но почему ты вернулся теперь, после всех этих лет?

— Потому что сейчас у меня кое-что для тебя есть. Последние восемь лет я служил в войске турецкого султана. Поднялся высоко, но и сам сослужил ему немалую службу: спас в бою его сына. Он спросил, чем может наградить меня, и тут я понял, что настало наконец время вернуться. Слушай…

Глаза Бабури, еще недавно мрачные, загорелись.

— У турок есть оружие, неведомое в нашем мире. С его помощью ты сможешь победить кого хочешь, завоевать что угодно. Я доставил тебе образцы, а заодно и турецких наемников, которые, как и я, умеют пользоваться этим оружием. Вместе мы сможем обучить твоих воинов… И тогда ты исполнишь наконец пресловутое предназначение, которое так и висит у тебя на шее, словно мельничный жернов.

Сказав это, Бабури ухмыльнулся, и тот снова увидел в нем того самого, прошедшего уличную выучку приятеля, здравые суждения которого хоть и звучали порой едко, но зато всегда заслуживали внимания.

— Что это за оружие?

— Слышал ты когда-нибудь про бомбарды? Их еще называют пушками. Или про фитильные мушкеты?

Бабур покачал головой.

— Это столь мощное оружие, что восемь лет назад, как раз перед тем, как я поступил к ним на службу, турки с его помощью разгромили самого султана Исмаила Персидского, отбив у него большую часть Междуречья. Я разговаривал с участниками этой битвы; они рассказывали, это оружие выкашивало конницу шаха, знаменитых кизил-баши, тысячами. Они полегли на поле боя, словно маки. В этом оружии применяется порох, который мы используем, чтобы взрывать стены, закладывая его в подкопы при осадах, но турки теперь называют его «ружейным порохом» из-за нового применения. Ну, ты сам все увидишь и удивишься.

Но Бабур, на самом деле, вряд ли все это слышал: до него только сейчас начало доходить, что давным-давно утраченный друг, его незаменимый брат по оружию вернулся. При одном взгляде на Бабури забывались все тяготы правления, разочарования и сомнения. Их сменила такая буйная радость, что он боялся от нее задохнуться. А уж что там Бабури при этом говорил, не имело значения.

Словно догадавшись об этом, тот замолчал. Несколько мгновений они просто смотрели один на другого, а потом, смеясь и плача, бросились друг другу в объятия. К Бабуру словно вернулась юность, когда он мог радоваться мгновению и не задумываться о завтрашнем дне.

— Бабури, расскажи мне, что принесли тебе эти годы. Есть у тебя жены… сыновья? — спросил Бабур уже вечером, когда те сидели вдвоем в его личных покоях. Ему до сих пор не верилось, что друг снова с ним, и он чуть ли не боялся, что стоит моргнуть, и наваждение рассеется.

— Я тебе уже много лет назад говорил, что не хочу ни жен, ни детей…

— Но неужели тебе не хочется иметь сыновей, чтобы они носили твое имя? Кто будет помнить о нас, когда мы уйдем?

— Может быть, друзья, вроде тебя… — Бабури помолчал. — Так или иначе, чтобы жениться, мужчина должен вести более упорядоченное существование.

— Куда ты отправился, покинув Кабул?

— Я полагал, что ты будешь меня искать, и отправился туда, где тебе было до меня не добраться. Присоединился к купеческому каравану, направлявшемуся в Исфахан. Путешествие выдалось долгое, трудное, а порой и опасное: на нас нападали узбеки и разбойные кочевые племена. К тому времени, когда мы наконец добрались до Исфахана, некоторые из купцов погибли, их товары были разграблены, но мое воинское искусство привлекло к себе внимание. Глава каравана предложил мне сопроводить группу торговцев, направлявшихся с шерстью и шелками на север, в Тебриз. Узнав, что ты изгнан из Самарканда и шах Персии более тебе не союзник, я чуть было не вернулся, но… как-то не смог. Гордость это была… Или я не был уверен, что ты меня примешь… не знаю. Потом я прослышал, что султан Турции собирает наемников и хорошо им платит, и присоединился к группе таких же бродяг с севера, с берегов Каспийского моря. Вместе мы и отправились в Стамбул.

— Чтобы воевать за султана.

— Да, хотя я предпочел бы воевать за тебя… То, что я оказался прав относительно Самарканда и шаха, ничуть меня не обрадовало. Я часто думал о том, как же тяжело тебе было потерять этот город снова…

— Я это заслужил.

На миг они повесили головы, отдавшись воспоминаниям. Потом Бабури встряхнулся:

— Я слышал, ты обзавелся новыми женами. И у тебя родились новые, здоровые, крепкие сыновья, вдобавок к Хумаюну и Камрану.

— Это правда.

— Ты стал настоящим семейным человеком. А давно ли мы с тобой скакали, чтобы утолить жар в чреслах, по веселым домам… Помнишь Ядгар?

— Конечно.

Бабур ухмыльнулся.

— Порой думаю, что с ней стало? Надеюсь, она не сделалась добычей узбеков.

— Махам все так же красива?

— Да, она даже не располнела, и Гульрух все та же. А ты чего ждал? Махам и сейчас остается для меня самой любимой, самой желанной, но… — Бабур помедлил. — Она не стала моей спутницей в том смысле, в каком я на это надеялся. Нас сближает страсть, но не разум… Вот с бабушкой, матушкой и Ханзадой я мог поговорить обо всем, о назначениях на государственные посты, о походах. Махам — другое дело. Она в этом ничего не понимает, ей просто неинтересно.

— Возможно, ты ожидал от нее слишком многого. Не забывай, женщины из твоей семьи были воспитаны по-другому.

— Тут дело не только в этом.

— Что ты имеешь в виду?

— Махам несчастна. После Хумаюна никто из рожденных ею детей не выжил. Она беременела трижды, но двоих родила мертвыми, а третий — сын! — умер у меня на руках спустя несколько минут после того, как хаким призвал меня в ее спальню. Она была измучена. Я видел, как свет в ее глазах угас, когда сын, о котором мы оба так мечтали, испустил последний вздох и затих. В тот миг, кажется, что-то умерло и в ней.

— У нее есть Хумаюн.

— Да. Но она корит себя… И хотя любит меня, и я забочусь о ней, из-за этого между нами лежит тень.

— Так ты потому завел себе еще жен? Чтобы найти в них понимание?

— Ну, таких ожиданий у меня не было. Я женился из практических соображений. Для правителя желательно иметь много наследников, кроме того, это способ вознаградить верных соратников и привязать к себе влиятельные кланы.

— Эти твои новые жены, какие они?

Бабур подумал о высокой, мускулистой Биби-Мубарак, дочери вождя могущественного горного клана юсуфзаев, и пухленькой, курносой Дильдар, чей отец бежал из Герата от узбеков и проделал долгий путь до Кабула, чтобы предложить свою службу.

— Красотой они не поражают, если ты это имел в виду. Но они хорошие женщины.

— Хороши в постели?

— Достаточно хороши.

— А кто родил тебе двоих младших сыновей?

— Шесть лет назад Гульрух дала жизнь брату Камрана, маленькому Аскари. А спустя три года Дильдар тоже принесла мальчика.

— А что Махам? Наверное, переживала?

Лицо Бабура напряглось.

— Да уж… Будучи молодой женой, у которой все впереди, она восприняла мою женитьбу на Гульрух без вопросов. Но появление новых жен вызвало у нее глубокую печаль, а когда пошли слухи, что они могут быть беременны, просто не могла совладать со своим горем. Ни Байсангар, ее отец, ни Ханзада не могли ее успокоить. Как-то ночью она попыталась вскрыть себе вены осколком разбитого горшка. Моему хакиму пришлось дать ей сильное успокоительное: смесь вина с дурманом кантали.

— Она и теперь так же несчастна?

— Нет… И тому есть причина. Примерно четыре года назад, когда я ходил походом к рубежам Индостана, Махам написала мне, что Дильдар беременна. Письмо заканчивалось так: «Будь то мальчик или девочка, я хочу воспользоваться этой возможностью. Отдай мне ребенка: я выращу его как собственного и порадуюсь материнству еще раз».

— И как ты поступил?

— Решиться было непросто. И Дильдар обижать не хотелось, но как я мог отказать Махам в том, что могло ее утешить? Я ответил ей, что хотя дитя еще пребывает в чреве Дильдар, это ее дитя. Как я говорил, это был мальчик…

— Как его зовут?

— Хиндал.

Глаза Бабури сверкнули.

— Это значит «Покоритель Индостана».

— Я назвал его так в момент восторга. Когда пришло известие о его рождении, я еще не вернулся из похода. Возможно, я сам себя в этом убедил, но мне показалось, что рождение сына в такой момент — знак того, что Индостан с его богатствами и великими возможностями — это и есть мое предназначение. Если только я найду способ…

— Об этом мы говорили еще тогда, много лет назад, когда совершили первый поход к тамошним рубежам. Помнишь эти бескрайние небеса и яркое оранжевое солнце?

— Конечно. А озеро, где мы видели тысячи птиц с крыльями, красными, будто их окунули в кровь… Такое не забывается.

Бабур поднялся с желтых парчовых подушек, на которых возлежал, и подошел к отрытому окну. По ту сторону двора, у караульного помещения горели факелы: все было тихо, как и должно быть в столь поздний час.

— Однако Хиндалу уже три года, а я так и не приблизился к осуществлению своей мечты о создании великой державы, хоть в Индостане, хоть где-нибудь еще. Знаю, я должен быть благодарен судьбе за то, что имею. Моя знать, командиры — даже Байсангар, который был со мной все эти годы, — глядя на меня, видят правителя, прочно восседающего на троне, у которого нет особых причин для беспокойства. Им не дано понять ту неудовлетворенность, что не дает мне покоя. Да и как бы они могли, я ведь никогда с ними об этом не говорил.

— А как насчет Ханзады? Уж сестру-то не провести, она слишком хорошо тебя знает.

— Она, я в этом уверен, подозревает, что я не могу обрести покой. Но после всего того, что ей пришлось испытать, я просто не могу взвалить на нее еще и груз моих честолюбивых желаний и эгоистичной неудовлетворенности, столь мелочной по сравнению с ее страданиями… Ну, а поговорить об этом с Махам я не могу, она просто меня не поймет… Всякий раз, когда я пытаюсь рассказать ей о своей неудовлетворенности, она начинает подозревать, что я не удовлетворен ею. Будь здесь ты, все могло сложиться совсем по-другому. Мне трудно описать тебе, во что превратилась моя жизнь. Я обладаю всей полнотой власти, живу в роскоши, но порой это завидное существование ощущается как бесконечная тягостная работа, которой не видно конца и от которой нечего ждать, поскольку каждый новый день становится лишь повторением предыдущего. Бывает, чтобы заглушить свое недовольство, я устраиваю попойки в кругу своей знати, где подают крепкие напитки моей страны, такие, как то красное вино из Газни, что мы пьем сейчас. Случается, напиваюсь до беспамятства, и слуги на заре уносят меня в опочивальню. А бывает, употребляю опиум или «банг» — гашиш. Они переносят меня в зыбкий, но яркий мир, где все кажется возможным.

— В этом нет ничего постыдного.

— Но какое в этом благородство? Где тут слава, которой так жаждет моя душа? Мне уже почти сорок, а я чувствую себя пойманным здесь в ловушку, как мой отец в Фергане. Хуже того, старый мир Тимуридов, — мой мир! — ушел в прошлое. Узбекские варвары разбили его так, что уже не восстановить. И что мне осталось?

Голос Бабура дрожал. Он повернулся к другу и, чуть помолчав, добавил:

— Знаю, что могу показаться неблагодарным и тщеславным… Я никогда никому об этом не рассказывал, да и тебе, наверное, не стоило… Ты, бывало, высмеивал мои сомнения…

— Нет, не сомнения, а только твою жалость к себе. Но за прошедшие годы жизнь многому меня научила. Я был слишком самонадеян, слишком уверен в своей правоте. И гордыни у меня было больше, чем у тебя, хотя ты владыка, а я нет. Теперь я понимаю… знаю, что это такое: чего-то страстно желать и не иметь возможности этого добиться.

— А чего ты так сильно хотел?

— Вернуться.

— Ты останешься?

— Да… По крайней мере, пока мы снова не подеремся.

Бабури похлопал ладонью по концу бронзовой трубы в три локтя длиной.

— Это ствол. Сначала туда закладываются льняные мешочки с порохом, потом забивается ядро. А вот это, — он указал на выпуклость в нижней части ствола, — называется казенник. Видишь эту маленькую дырку, — она называется запальным отверстием. Сюда перед выстрелом пушкарь вставляет длинный, тонкий металлический прут и протыкает мешок с порохом. После этого он вставляет в отверстие зажженный фитиль: порох воспламеняется и происходит выстрел.

— И как далеко стреляют такие трубы?

— Чем длиннее ствол и больше калибр, тем дальше стреляет пушка. У султана есть немало орудий длиной по шесть локтей, а то и больше, некоторые весят по двадцать тысяч фунтов. Но это еще мелочь по сравнению с Великой Турецкой Бомбардой, которую семьдесят лет назад султан Мехмет использовал при захвате Стамбула. Если б ты только ее видел! Длина ствола больше десяти локтей, отверстие в нем в пятнадцать пядей: она посылает каменное ядро в тысячу двести фунтов весом, больше, чем на милю. А грохот выстрела, говорят, слышен в десяти милях. Правда, она способна произвести лишь пятнадцать выстрелов в день, и, чтобы управляться с ней, требуется две сотни человек. И она слишком тяжела: чтобы передвигать ее, нужна упряжка из семидесяти быков. С той, что я привез, иметь дело полегче.

— Покажи мне, на что она способна…

Бабуру не терпелось увидеть диковинное оружие в действии. Мишень представляла собой пирамиду из тяжелых камней в шесть локтей высотой, которую люди Бабури сложили на расстоянии в три сотни шагов.

Тот выкрикнул приказ, и пятеро наемников, одетых во все кожаное: шапки, безрукавки и штаны, стали действовать. Один из них, орудуя деревянным шестом, похожим на колотушку для игры в поло, но с намотанной на конце овечьей шкурой, затолкал в ствол льняной мешочек с порохом. Двое других, натужно кряхтя, подняли и вложили в ствол круглое каменное ядро, которое с помощью того же шеста затолкали поглубже. Как только они закончили, четвертый пушкарь проткнул металлическим прутом находящийся внутри мешок и рассыпал немного пороха вокруг запального отверстия.

— Это для верности, — пояснил Бабури.

— Назад!

Он выждал, удостоверился, что Бабур отошел на достаточное расстояние, после чего подошел к пушке и проверил угол прицела. Удовлетворившись увиденным, тот отступил и подал знак пятому наемнику, уже державшему наготове промасленный шнур, конец которого тлел. Он смотрел на Бабури.

— Огонь!

Пушкарь просунул свой горящий фитиль в запальное отверстие и отпрыгнул назад. Секунда — и раздался оглушительный гром. Ядро вылетело из дула, пронеслось над лугом и ударило в мишень. Взметнулась туча пыли, а когда она развеялась, Бабур увидел, что пирамида из камней превратилась в кучу щебенки.

— Ты только посмотри, — с гордостью в голосе произнес Бабури. — В битве при Чалдыране султан Селим выстроил такие пушки в ряд, прикрыв их линией тяжелых возов, и персы ничего не смогли поделать. Ну а потом турки устремились вперед и перестреляли еще пытавшихся сопротивляться персов из фитильных ружей. Смотри…

Бабури хлопнул в ладоши, и один из его людей вынес и положил к его ногам продолговатый деревянный футляр.

— Много лет назад ты учил меня стрелять из лука. Ты сделал меня Квор-беги, Господином Лука. А теперь я могу научить тебя меткой стрельбе только из другого оружия.

Бабури наклонился и достал из футляра странный предмет, большую часть которого составляла длинная металлическая трубка.

— Изготовлено из лучшей стали.

— Похоже на маленькую пушку.

— Ты прав. Ружье — это и есть маленькая, ручная пушка. Смотри, вот длинный металлический ствол, из которого вылетает пуля. А это так называемый фитильный замок. Насыпаешь порох вот сюда, на полку, потом зажигаешь кончик тонкого запального шнура. Когда огонь добирается до заряда, он воспламеняется, и пороховые газы, расширяясь, выталкивают пулю из ствола.

— Далеко?

— Больше, чем на две сотни шагов, но метко бьет шагов на пятьдесят. Попробуй сам.

К тому времени один из турок уже насадил дыню на шест в качестве мишени. Бабури зарядил ружье и насыпал немного пороху на полку.

— Ружье тяжелое, держать его на весу нелегко, поэтому, чтобы точнее целиться, лучше положить ствол на эту опору — называется подсошник.

Бабури указал на металлический, раздвоенный наверху, как вилка, шест, более двух локтей в длину. Уперши нижний конец подсошника в землю, он показал Бабуру, как поместить ствол в развилку.

— Теперь наведи ствол прямо на цель и помни: когда произойдет выстрел, ты почувствуешь сильный толчок в плечо. Это называется «отдача». Готов?

Бабур взялся за ружье, приложил приклад к плечу, закрыл левый глаз, а правым всмотрелся точно по линии блестящего металлического ствола. Наведя его на дыню, он кивнул. Бабури подпалил кончик шнура, который начал тлеть.

— Держи крепче…

Он еще говорил, когда раздался резкий треск и верхушка дыни разлетелась, разбрызгав оранжевую мякоть.

— Неплохо… А сейчас давай я покажу тебе, на что способны обученные стрелки.

Он указал на ряд мишеней: пятнадцать соломенных чучел, установленных на козлах на расстоянии около пятидесяти шагов. Перед ними выстроилось в шеренгу такое же количество воинов Бабури: они зарядили свои ружья, прицелились, и один за другим, с отменной меткостью, повели огонь. Все стреляли без промаха. Поразив мишень, каждый отступал на шаг, ловко перезаряжал ружье и замирал по стойке «смирно». Как только пятнадцатый стрелок перезарядил оружие, все они развернулись кругом, снова установили ружья на подсошники и открыли огонь по глиняным горшкам, установленным на шестах еще дальше. И снова ни один из них не промахнулся.

— Разумеется, в настоящем бою мишени движутся, но я видел, как эти ружья прореживают шеренги наступающих.

Бабур обнял друга за плечи и попытался облечь в слова видение, возникшее в его сознании, когда он любовался демонстрацией возможностей нового чудесного оружия. Перед его мысленным взором предстал Канопус, взошедший над тучами, дабы снова ярко осветить путь ему и его династии.

— Ты мне не просто друг. Ты мое вдохновение. И доставил мне куда больше, чем просто оружие… До сего момента, как я ни мечтал о настоящем, полноценном наступлении на Индостан, такой возможности у меня не было. Я не имел ни численного, ни какого-либо иного превосходства над будущим противником. Тамошние властители многочисленны и сильны, а наивысший из них — султан Ибрагим, владыка Дели. Чтобы покорить Индостан, необходимо разбить его могучее войско, с ужасными боевыми слонами. Но теперь, имея новое оружие, я знаю, как это сделать. Может быть, мне и не дано восстановить великую державу Тимура в родных краях, но с твоими пушками и ружьями я смогу предпринять поход за Инд, на Дели. Мы наконец осуществим то, о чем мечтали столько лет назад.

Назад: Глава 19 Кизил-баши

Дальше: Глава 21 Кровь и гром