Книга: Русская мифология. Энциклопедия

Назад: Глава 3 НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ

Дальше: Часть четвертая ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПЕРСОНАСИ, ЛЮДИ, СВЯТЫЕ

Обдериха

Обдериха— в поверьях архангельских крестьян хозяйка бани. По всей видимости, она представляет собой персонификацию одной из основных функций хозяина бани — наказывать тех, кто невовремя пришел в баню. По поверьям, обдериха царапает таких людей, сдирает с них кожу. Соответственно своим действиям, этот мифологический персонаж получил в народе именование «обдериха». В местных традициях обдериху называли также «одерышком», «задерихой».

Внешний облик обдерихи, согласно народным представлениям, мог быть различен. Архангельские крестьяне говорили, что она «кому человеком, кому ребенком явится». Но чаще ее видели в женском обличии, с длинными распущенными волосами, большими зубами, широко расставленными глазами. В традиционном сознании антропоморфный облик обдерихи, как и других представителей низшей мифологии, дополнялся чертами, свойственными животным: она представлялась волосатой, с когтями, рожками: «Парень в бане мылся и обдериху видел. С рожками, говорит, сидит на полку, небольша» Зачастую ее представляли и в виде кошки с большими глазами или каким-нибудь неодушевленным предметом: «Обдериха покажется кошкой, рыжей, серой. А то перекатится трубкой берестяной из байны в байну».

Происхождение этого мифологического существа в народном сознании связывается с родовой грязью. По народным поверьям, в новой бане обдериха появляется тогда, когда там совершатся роды: «Как малого ребенка вымоют первый раз в байне, и об-дериха образуется». В некоторых местах считали, что в бане живет столько обдерих, сколько в ней обмыто новорожденных. В других же местах полагали, что в бане обдериха появляется только после сорокового младенца, обмытого здесь.

Согласно мифологическим рассказам, в бане обдериха обитает под полком, за каменкой, под лавкой. Как правило, она считается вредоносным существом, и не только для припозднившихся в бане. Особенно она опасна для маленьких детей. По народным поверьям, детей до года, которых одних оставили в бане, обдериха обменивает. В одной из архангельских деревень рассказывали:

У нас за рекой девка обменена есть. Ее в байне обдериха обменяла. Тридцать годов уже ей. Больная она, не говорит, а ест много. А в 12 часов — что днем, что ночью — в байну лезет. Отправляясь в баню с новорожденным, мать всегда предпринимала особые меры безопасности, чтобы не пострадать от обдерихи:

Родит женка, пойдет с ребенком в баню мыться, так кладет камешек и иконку, а то обдериха обменит и унесет, и не найдется ребенок. А вместо ребенка окажется голик. А бывает, еще и ребенок окажется, но он не такой, как настоящие, — до пятнадцати лет живет, а потом куда-то девается. В некоторых деревнях также считали, что ребенка, не достигшего годовалого возраста, в бане нельзя не только оставлять одного, но и называть по имени; в этом случае обдериха тоже может его обменить, и он «глупой будет».

Крайне редко, но все-таки встречаются мифологические рассказы о том, как обдериха защищает человека от других представителей нечистой силы. Обычно удача сопутствует тому, кто уважительно относится к обдерихе:

Ране странники ходили, один попросился в деревне ночевать, его никто не пустил. В байну зашел, попросился: «Хозяин с хозяюшкой, пусти переночевать». Лег на полок и слышит, из сенцов говорит кто-то:Божаточка, пойдем на свадьбу?Нет, не пойду, у меня сегодня наследники есть.Ну так задерем его на свадьбу с собой.Нет, не задерем, он у меня попросился.

В одном из севернорусских мифологических рассказов повествуется о том, как обдериха спасла девушку о верной смерти: Шли девки по малину, проходили погост. Увидали — лежат кости. А одна озорная и говорит: «Кости-кости, приходите к нам в гости!» Ну, на вечер в избу, где девки шили, и пришли парни. Незнакомые, неведомые и откуда незнамо. А все веселые, пряниками кормят, играют, дролятся. Вот одна девка в красный угол отошла, под икону стала и видит, что зубы у них железны, а в сапогах кости. Она и говорит:

— Девушки, я до ветра пойду.

А парни ее не пущают. Она и говорит:

— Хоть косу дверьми прищемите, да пустите.

Они ей косу дверьми прищемили, а она косу срезала да бежать. А за нею уже догоня. Кости догоняют, съесть хотят. Забежала она в байню, заплакала, замолилася:

— Обдериха-матушка, спрячь меня.

Обдериха ее и спрятала, камышком прикрыла, паром запарила. Кости в байню вбежали — ан нет ничего. Тут петух запел, они и рассыпались. Иногда в мифологических рассказах образ обдерихи соотносится с представлениями о проклятом человеке: когда на обдери-ху набрасывают крест, она превращается в обычную девушку.

Чтобы не стать жертвой обдерихи, следует соблюдать предписанные традицией правила: вовремя ходить в баню, не мыться в одиночку поздно вечером, а заходить в баню, только благосло-вясь и спросив разрешения у банных хозяев. Об этом сообщается в многочисленных мифологических рассказах:

Нельзя поздно мыться, обдериха задерет. В полдень тоже нельзя мыться. Я раз пошла, а пришла с байны — вся спина садит, содрана кожа.

Волосата, кохти большие, под полком сидит. Одна бабушка не благословясь зашла. Ее задериха ободрала, а шкурку перед каменкой повесила.

Пошли мы в байню в 12 часов. Каменница как посыпется, вылетели обе. А назавтра пошла — цело всё. А мы обе перепугались. Обдериха была ведь. Чтобы не бояться обдериху, отправляясь в баню, следовало неподалеку бросить две репины и сказать: «Обдерихи да дерутся», и тогда, по мнению крестьян, обдерихи будут заняты делом, пока люди моются.

Как и все мифологические существа, обдериха опасна до крика первых петухов. На Русском Севере известен мифологический рассказ о находчивой девушке, которая, нарушив запрет пребывания в бане ночью, избежала наказания обдерихи. Чтобы успеть побольше напрясть ниток, девушка отправилась не на посиделку с подружками, а в баню, где в полночь перед нею явилась об-дериха со словами: «Что это ты здесь делаешь?» Девушка тут же стала рассказывать обдерихе, что она прядет нитку, но прежде, чем это делать, нужно кудель вычесать, а до этого — лен надо вытрепать, а до этого — его надо мять, а до этого — сушить, а до этого — мочить, а до вымачивания — тоже сушить, а до сушки лен надо выдергать, а до дерганья — вырастить и прополоть, а с самого начала лен надо посеять. И так долго девушка все это рассказывала, что наступило утро, запели петухи, и обдериха исчезла, как сквозь землю провалилась.

Близким обдерихе образом в народных представлениях был такой мифологический женский персонаж, как банница, или бай-ница, тоже опасная для рожениц и новорожденных:

Вот у нас, в нашей деревне, значит, раньше как рожонка родит ребеночка, эту рожонку в байну. <…> Там живет неделю, может и не неделю прожить. Там всё к ней ходят, носят еду в эту байну к этой рожонке. <…> Вот один раз, говорят, случай. Вот пришла одна — тут принесла ей чо может в баню. А говорят, одной нельзя быть этой, котора родит — рожонка — в бане, чтобы одной нельзя. А это, которая к ней пришла, говорит: «Я за водичкой схожу на реку. <…> А ты, — говорит, — клади ноги в крест». <…> Нога на ногу, чтобы крест был. Вот она ушла. «Вдруг, — говорит, — я глаза открываю: стоит женщина передо мной, во лбу один глаз, большу-у-ущий глаз, и говорит: «Женщина, скинь ногу, скинь ногу!» Это чтобы креста не было. Она бы к ней подошла, может, что-нибудь в ей сделалалось. А раз крест положен — ей нельзя. «Я, — говорит, — со мной худо сделалось. Из памяти меня вычикнуло. Дак потом, — говорит, — сразу эта и пришла женщина, которая ушла за водой-то». <…> Тут нечистый дух был уж. Баенница, этот, баенница: один глаз во лбу

Овинник

В народной культуре мифологическим хозяином овина — строения, в котором производили сушку снопов, — считался овинник. Его называли «овинным жихарем», «овинным дедушкой». В некоторых местах его звали «подовинником», так как, по поверьям, он сидит в яме под сушилом, то есть в нижней части овина, где разводится огонь. В заговорах он именуется «подовин-ником-батюшкой».

Овинника чаще слышат, чем видят: он может лаять по-собачьи и хлопает в ладоши, подобно лешему. Считается, что увидеть овинника, сидящего в кострище в углу настила овина, можно только во время заутрени в Христов день. В традиционном сознании овинник мог представляться в виде и антропоморфного, и зооморфного существа. Крестьяне воображали его черным, лохматым, с горящими, как угли, глазами. Кое-где считали, что овинник похож на большого кота. На Новгородчине полагали, что он появляется в облике собаки, а владимирские крестьяне представляли его темным и лохматым, оборачивающимся медведем. Но чаще рассказывали, что овинник является в образе человека: старика или кого-либо из членов семьи. Может он принять и вид покойного родственника. В этом случае можно говорить о том, что образ овинника соотносим с представлениями о предках, покровителях семьи. Олонецкие крестьяне приписывали овиннику очень большой рост. В Вологодской же губернии считали, что у него обычный рост, но он отличается всклокоченными волосами.

Согласно поверьям, овинник оберегает овин и хлеб в нем от всякого зла, «от всякого супостата», то есть от нечисти. Крестьяне рассказывали, что он ночью пугает проходящих мимо или решивших невовремя посетить овинное строение. Он вызывает страх, издавая неожиданные жуткие звуки: «рявкает толстым голосом», ударяет в дверь овина, ужасно хохочет. Овинник следит за порядком при укладке снопов, а также за временем, когда нужно топить овин. Новгородцы даже полагали, что овинник, приняв облик крестьянина, сам трудится в овине. Кое-где крестьяне рассказывали, что по ночам можно слышать, как он переносит снопы на ток, довеивает оставшееся зерно. В некоторых местах верили, что овинник может обеспечить хороший примолот зерна.

Считалось, что овинник в целом доброжелателен к человеку. Подчас даже бытовало мнение, что он труслив и боится людей, убегая от них. Но чаще, если его беспокоят понапрасну, он сердится. Вообще же овинник не любит, когда его видят или упоминают всуе; в таких случаях он может навредить людям, о чем, к примеру, свидетельствует рассказ из Новгородской губернии: Лет восемь назад молотили мы <…> последний овин да вечером легли в подовине спать. Нас в овине было пять человек. Один из мужиков, Егор, и говорит: «Ну, и подовиннику теперь весело, ишь как нас много!» Скоро все уснули. А я с Егором лег рядом, лежим, не спим. Вдруг слышим, что кто-то сверху снопы перекладывает. Егор меня спрашивает: «Неужели уж Ани-сим пришел и сваливать начал?» Сами испугались. Потом опять все затихло. Вдруг стукнуло в ворота. Мы думали, что и вправду Анисим идет. Потом и начало молотилами и граблями кидать, только стукотня идет; так и не спали до утра. Утром нашли все разбросанным: грабли, молотила — все раскидано по гумну. С тех пор полно подовинника поминать на ночь в овине. Особенно гневается овинник, когда к нему относятся без уважения и выживают с любимого места. В одной из вологодских

деревень был случай, когда крестьянин, придя сушить овин и завидев там пекущего картошку «хозяина», произнес молитву и ударил овинника наотмашь палкой. Тот побежал, но пригрозил: «Я тебе припомню!» На другой же день овин мужика сгорел. В народе считали, что, увидев овинника, не следует креститься, иначе он спалит и дом, и хозяйственные постройки.

Гнев овинника зачастую бывает вызван тогда, когда нарушаются сроки затапливания овина. По народным поверьям, если затопить овин в заветный день, то овинник может бросить уголь между колосниками, отчего все вокруг займется пламенем и постройка сгорит. Овины начинали топить, как правило, после дня Феклы Заревницы (24 сентября / 7 октября). В начале обмолота у овинного хозяина уважительно просили разрешения топить овин. По народным представлениям, запрет на протапливание овина распространялся на дни больших праздников. Кроме того, день Феклы Заревницы, а также в Воздвиженье и Покров, а кое-где и день Кузьмы и Демьяна считались «овинными именинами», когда «овин отдыхал», а овинника положено было угощать. В Костромской губернии в эти дни овинника задабривали, принося пироги и петуха. Петуху на пороге отрубали голову и кровью кропили во всех углах строения; пирог же оставляли в подлазе. На Вологодчине в день Кузьмы и Демьяна овинника ходили поздравлять, принося ему в овин кашу. В «овинные именины» праздничная трапеза ждала и молотильщиков, которые трудились в овине.

Время окончания работ в овине тоже отмечали как праздник. Во многих местах у русских кланялись овину, приносили для его хозяина угощение и благодарили за помощь в работе: «Спасибо, хозяинушко батюшко, что подсобил обмолотиться». В Сибири после завершения работ в овине овиннику оставляли необмолоченный сноп и гостинцы. В Вологодской бернии, сбросив с овина последний сноп и собираясь домой, крестьянин снимал шапку и с низким поклоном говорил такие слова: «Спасибо, батюшка-овинник: послужил ты нынешний осенью верой и правдой».

По народным представлениям, овинник не любит, когда в помещении овина задерживаются поздно вечером и ночью. За это он может жестоко наказать человека — запихать в печь-каменку, сжечь, убить. Так, в одном из мифологических рассказов, записанных в Орловской губернии, повествуется о том, как две женщины решили в неурочное время трепать в овине лен для пряжи. Не успели они войти, как кто-то затопал и страшно захохотал, так что одна из работниц убежала. А та, которая была посмелей, осталась, и так надолго, что дома все забеспокоились. Пошли за ней и не нашли. А когда пришла пора мять пеньку, пришли в овин и увидели там висящую кожу, на которой можно было различить и лицо, и волосы, и пальцы рук и ног. Так была наказана нарушившая запрет.

В некоторых местностях так боялись овинника, что не осмеливались в одиночку ходить топить и чистить овин, а тем более — ночевать в этом строении. Чтобы избежать шуток овинника, при входе в овин всегда спрашивали у «хозяина» разрешение. Олонецкие крестьяне говорили, что спать в овине можно без опасения, следует только сказать: «Овинный батюшко, побереги, постереги от всякого зла, от всякого супостата». Известны мифологические рассказы, в которых овинник вступает в драку с баенником, ходячей покойницей и подобными персонажами, защищая от них людей. В народе верили, что «он чужому не выдаст», если ему помолиться, называли «милостивым», считали покровителем семьи.

В Святки к овину ходили девушки гадать о замужестве, а также узнать бедный, или богатый будет жених. Во время гадания обращались к хозяину постройки. Так, в Васильев вечер, в полночь, гадальщица становилась спиной к овину, поднимала на голову свой подол и спрашивала: «Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нынешнем году замуж идти?» Если овинник погладит голой рукой — девушка выйдет замуж за бедняка, погладит мохнатой — будет богатый муж. А если не тронет вовсе — значит, остаться в девках. Такое гадание считалось опасным и страшным. Дело в том, что овины были связаны с огнем, и потому их строили в отдалении от жилища. Посещение таких мест, подходящих скорее для нечистой силы, да еще в полночное время, было соответственно небезопасной затеей.

Близким овиннику в низшей мифологии является образ риж-ника, или ригачника, а также его женский вариант — рижная баба. Эти персонажи считались хозяевами риги — помещения, которое, как и овин, использовалось для сушки снопов. С начала XIX века под влиянием прибалтийской традиции строительство риг стало распространяться на территории проживания русских и к началу ХХ века кое-где вытеснило сооружение овинных помещений. Причиной этому было более простое, по сравнению с овином, устройство риги: без ямы, с печью в том же помещении, где ставятся снопы, а также большая экономичность в использовании топлива. Тем не менее рижник, подобно овиннику, представлялся в народном сознании в виде страшного черного косматого мужика с горящими глазами или черного лохматого пса. Схожими являются и звуковые проявления рижника, и его отношение к людям. Он может быть опасен, если люди поступают не по его нраву: так, в олонецком мифологическом рассказе он ударяет пучком соломы парня, который осмелился сесть на его любимое место у печи, и тот затем сходит с ума. В некоторых же рассказах он защищает людей: например, спасает крестьянина от преследующего его покойного колдуна или подсказывает парню, как избавиться от намеревающейся погубить его ведьмы.

Рижная баба может выступать как самостоятельный мифологический персонаж — хозяйка риги. Но иногда ее считали женой рижника и наделяли обоих потомством. В мифологических рассказах подчас повествуется о встрече крестьянина с рижной бабой, рожающей ребенка:

Рижная баба в риге сидит, волосы длинные. Вот сосед пошел однажды, да не вовремя. Там рижница рожать собралась. У ней и муж есть. Сосед рассказывал: «Я закрыл дверь и ухожу. А второй раз прихожу, а рижник говорит: «Ты хорошо сделал, что мою жену не тронул, и я тебе ничего не сделаю плохого»». Овинники, по поверьям, общаются с другими духами, ходят к ним в гости и даже дерутся.

Гуменник

Гуменник — мифологический персонаж, обитающий на гумне — расчищенной и утрамбованной глиной или болотным илом площадке, чаще всего имеющей навес и бревенчатые стены. Эта хозяйственная постройка использовалась для хранения и молотьбы снопов. В народном сознании гуменник воспринимался как хозяин гумна. Обычно рядом с гумном, а в некоторых местностях даже внутри него располагали овин или ригу. Поэтому неудивительно, что по своим проявлениям и функциям гуменник чрезвычайно близок мифологическим хозяевам этих построек, овиннику и рижнику.

На Русском Севере гуменника представляли в виде мохнатого человека с лапами и ярко горящими глазами. В традиционных представлениях мохнатость гуменника соотносили с достатком хозяина дома, неслучайно народная поговорка гласит: «Гуменник мохнат — крестьянин богат».

Как и другие мифологические персонажи, гуменник строго следит за соблюдением крестьянами предписанных традицией правил, касающихся работ на гумне. Он может наказать, если человек нарушает запреты или что-нибудь неправильно делает во вверенной его попечению постройке. По народным поверьям, именно гуменник запрещает сушить хлеб во время сильных ветров. Нарушение запрета грозит страшным пожаром и потерей всего хлеба. Если хозяин относится к гуменнику неуважительно, не почитает его, тот может поджечь гумно своими грозно сверкающими глазами. Однако это мифологическое существо может и подружиться с хозяином, помогать ему в работах, связанных с гумном. Мужику, с которым гуменник дружен, он, согласно поверьям архангельских крестьян, неизвестно откуда подсыпает зерно, так что тот не знает нужды в хлебе в течение зимы и весны, а то еще и сам продает лишний хлеб на базаре.

В народе считали, что гуменник не любит, когда кто-нибудь ночует в гумне или овине, и может задавить человека во сне. Вместе с тем, подобно овиннику, он может защитить человека, которому грозит опасность от других мифологических существ. По этому поводу в одной архангельской деревне рассказывали следующее:

За мужиком гнался упырь. Мужик успел добежать до гумна и взмолился: «Дядя гуменник, не продай, дядюшка, в бедности, поборись с проклятым еретиком, за эту службу весь я твой душой и телом». Гуменник схватил упыря и, невидимый, стал с ним бороться. Мужик не смел шептать молитвы, чтобы не обезоружить гуменника. С криком петуха упырь исчез, и мужик остался цел.

По народным представлениям гуменник, как и другие хозяева хозяйственных построек, мог предсказать будущее. Поэтому в Святки, на Новый год, девушки ходили к гумну слушать: если было слышно, что гребут зерно, то гадающей хорошо будет жить в будущем году, а если слышно, что разметают метлой по пустому полу, то — нет, ее ждет бедность. Другое гадание было точно таким же, как и ворожба с помощью овинника: гуменник гладил девушку голой лапой не к добру, а мохнатой — к хорошей жизни. Все эти гадания считались очень опасными, поскольку гумно находилось в отдалении от жилых строений, а идти туда нужно было в двенадцать часов ночи. Поэтому девушки зачерчивались обожженной лучиной или каким-нибудь металлическим предметом, которых, по поверьям, боялась нечистая сила.

В некоторых местностях в день Покрова Пресвятой Богородицы, к которому работы по обработке хлеба старались в основном завершить, гуменнику оказывали честь. Так кое-где в Санкт-Петербургской губернии в этот день для него в качестве угощения ставили ведро пива на току и оставляли его здесь на несколько дней.

Глава 4

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ

Доля. — Душа. — Девичья красота. — Лихорадка. — Коровья смерть. — Правда и Кривда. — Смерть. — Горе

В традиционных представлениях мифологизации подвергались не только конкретные объекты окружающего мира, но и самые разнообразные абстрактные понятия. В этой главе будут рассмотрены несколько таких понятий, важных для крестьянского сознания и вписывающихся в мифологическую картину мира. Это — доля, душа, девичья красота, лихорадка, коровья смерть, правда и кривда, смерть, горе. Актуализация подобных понятий проявлялась в кризисных, переломных ситуациях в жизни отдельного человека или всего социума. В мифопоэтиче-ском сознании такие понятия олицетворялись в антропоморфном или каком-либо ином образе, наделялись человеческими характеристиками и чертами мифологических существ, что нашло яркое отражение в обрядовой сфере и фольклорных произведениях.

В традиционных представлениях и мифопоэтических текстах, в центре которых оказываются персонифицированные абстрактные понятия, нередко прослеживаются архаические элементы, свойственные мифологическому мировосприятию. Это и пространственно-временные координаты появления или исчезновения тех или иных олицетворенных явлений, соотносимые с мифологическими представлениями о структуре мира и о принципиальном различении «досюльных» времен и настоящего; это и воспроизведение схем и мотивов, представленных в космогонических мифах; это и установка на ритуальное разрешение возникшей кризисной ситуации и т. п.

Доля

Понятие доли, чрезвычайно важное в культурной традиции восточных славян, является неоднозначным и сложным. Первоначально оно соотносилось с индивидуальной человеческой судьбой. Согласно народным представлениям, каждый человек при рождении наделялся своей, определенной долей. Вместе с тем она осмыслялась не сама по себе, а соотносилась с понятием чего-то целого. В этом плане показательно, что само слово «доля» связано с глаголом «делить», а человеческая судьба обозначалась также словами «удел», «участь», включающими понятие части целого. Этим целым в традиционном сознании представлялось всеобщее благо — количество и качество жизни: здоровье, удача, счастье, события, наполняющие жизнь. Соотношение этих составляющих в судьбе каждого человека различно, что подтверждается, например, народной пословицей: «Слава Богу, не без доли: хлеба нету, так дети есть».

Если в своем исходном значении слово «доля» само по себе не включало понятие добра или зла — при их наличии использовались определения доли: «хорошая», «счастливая» или «горькая», «лихая», — то в более позднем понимании доля — это воплощение только положительных составляющих в судьбе: счастья, удачи, благополучия. Поэтому в фольклорных текстах и мифологических представлениях персонифицированному образу Доли как хорошей судьбы нередко противостоят Недоля, Горе-Злочастие, Лихо как олицетворения неудачной, плохой жизненной доли.

По народным представлениям доля есть у каждого человека: она дается ему при рождении и сопровождает его в течение жизни. Доля появляется вместе с человеком. Ее нарекает мать при рождении, или она дается Богом или ангелом. Русские пословицы гласят: «Всяку долю Бог посылает», «Наша доля — Божья воля». В традиционном сознании доля воспринималась как нечто предопределенное свыше и неизменное, не зависящее от самого человека, что отразилось в выражениях типа «на роду написано», «такой уродился», а также в пословицах и поговорках, например: «Сидень сидит, а часть его растет», «Бойся, не бойся, а от части своей не уйдешь». Действительно, попытка уйти от своей доли считалась безнадежной.

По причине признака неизменности доли в народе верили, что ее можно узнать при рождении или магическим путем. Украинцы полагали, что увидеть долю можно только два раза в жизни — сразу после рождения и перед самой смертью. Но и в другое время это возможно, например в ночь на Пасху. Для этого нужно пойти в поле и, услышав звон колоколов к заутрене, спросить: «Где моя доля?» На этот вопрос должен прозвучать ответ, указывающий на определенное место. Придя туда, можно увидеть долю и спросить у нее: «В чем мое счастье?» По поверьям, доля дает человеку кусок холста, войлока или нечто подобное, что следует хранить всю жизнь как источник счастья. По другим представлениям, о своей доле можно узнать, выйдя на Пасху после обеда на улицу, где по внешнему облику первого встречного и следует о ней судить: если человек в богатой одежде — доля хорошая, а если в лохмотьях — плохая. Иногда долю приглашали на обед: на перекрестке около придорожного креста ставили угощение — борщ и кашу, и трижды кричали: «Доля, доля, иди ко мне вечеряти!» Верили, что если доля не притронется к еде, то она сыта и счастлива, а если все съест — несчастлива. В одной из украинских сказок девушка-служанка наварила каши и пришла на перекресток, где встретила свою Долю, обтрепанную и неряшливую на вид, которая села и сразу же съела принесенное угощение; от Доли девушка получила драгоценные камни в суконной тряпице и так нашла свое счастье. По поверьям, нельзя откликаться на голос доли, зовущей человека по имени; ее нужно послать к чертовой матери. Подобные представления сближают образ доли с нечистой силой.

Несмотря на то что доля считалась неизменной, по некоторым поверьям, хорошая доля может оставить человека, если он все время грешит. У восточных славян существовало и понятие «ничьей», или «чьей угодно», доли, как правило, плохой, которая связана с определенным пространством или временем: ее может получить человек, попавший в так называемое урочное место или проклятый в «урочный час». Так, по широко распространенным поверьям, недолю, или плохую участь, можно накликать на ребенка, если проклясть его или сказать о нем что-то в недобрый час, или оставить одного в неположенном месте — в поле, бане и т. п. Эти представления соотносятся с мифологическими рассказами о сглазе, проклятии, подменышах и других.

Согласно одним воззрениям, доля умирает вместе с человеком. Однако некоторые традиционные обряды и представления позволяют считать, что доля — не только прижизненный спутник человека, что она, подобно душе, остается после смерти, и ею же определяется посмертное существование человека. Так, для украинской святочной обрядности было характерно обязательное угощение доли предков: на Голодную кутью — после трапезы накануне Рождества Христова — оставляли три ложки кутьи, чтобы доли всех предков могли поесть. Вообще для доли предка, приходящей в дом, крошки хлеба сметали на пол, а на столе оставляли кусок хлеба.

Народные представления о внешнем облике доли довольно противоречивы. С одной стороны, доля может выглядеть как своего рода «двойник» человека, судьбу которого она олицетворяет. Так, доля счастливого человека представляется одетой в хорошую одежду, доля купца — в виде красивой девушки, крестьянина — в облике здорового черного мужика, работника — в виде кобылы. Доля умершего родственника появляется, по поверьям, в облике покойного. В украинской традиции Недоля — воплощение плохой доли, имеет вид нагого человека, дряхлого старика, девушки со старческим лицом и непричесанными волосами, старой горбатой женщины в рваном платье, калеки, дохлой собаки и подобных. Недоля входит в избу, не спросясь у хозяина, садится на печь, грызет сухие корочки, кутается в тряпье: ей всегда холодно. С другой стороны, облик доли может представляться как прямо противоположный своему хозяину. В сказках Доля некрасивой женщины — хороша собой, Доля красавицы — неряшлива и одета в тряпье, Доля бедняка — в красной, то есть праздничной, рубашке.

От качеств доли, соотносимых с теми или иными человеческими характеристиками, зависит судьба ее хозяина. Трудолюбивая доля помогает человеку работать, преумножая его богатство. В сказках Доля пашет за него и даже ворует колоски из снопов на чужом поле. Ленивая Доля целый день спит под деревом или гуляет в кабаке, отчего ее несчастный хозяин прозябает в бедности. Неслучайно русская пословица говорит: «Хорошо тому жить, чья доля не спит». В сказочном сюжете о долях двух братьев — бедного и богатого — бедняк разыскивает свою ленивую Долю и наказывает ее, избивая палкой, после чего она начинает работать, а ее хозяин становится богатым.

Бедность человека может объясняться не только ленью его доли, но и тем, что он сам занимается не своим делом. При этом, сколько бы он ни работал, все равно постоянно остается в нужде: урожай плохой, скотина не ведется, дети болеют. Чтобы поправить свои дела, человеку следует найти свою долю и спросить, что ему делать. Так, в одной из сказок бедный крестьянин, обнаружив свое Счастье в красной рубахе отдыхающим под кустом, получает от него совет бросить крестьянское дело и заняться торговлей, так как оно, Счастье, знает только «всякие купеческие дела». Начав новое дело с продажи последнего сарафана своей жены, бедняк разбогател и «записался в купцы».

Согласно народным представлениям, в определенные моменты доля может предсказать судьбу. В практике святочных гаданий ее роль оказывается близка функции мифологических существ, связанных с потусторонним миром и потому знающих все ответы на вопросы о судьбе. Так, повсеместно у восточных славян было распространено гадание о жизни и смерти: в канун Крещения после ужина все домочадцы оставляли свои ложки в миске от кутьи, а сверху клали хлеб. По поверьям, ночью доля должна перевернуть ложку того, кому суждено умереть в новом году. В западно- и южнорусских губерниях, а также в Белоруссии в Святки девушки гадали, «кликая долю». Для этого выходили поздно вечером к реке или на перекресток и кричали: «Доля, гу-у-у!», после этого слушали: где слышался собачий лай, оттуда следовало ждать сватов. В некоторых местах верили, что перед несчастьем может показаться доля умершего предка. В таком случае у доли, как и у показавшегося домового, можно было спросить, к добру она или к худу. Если доля говорила: «Ху!», это означало, что она пришла к несчастью. У украинцев «долей» называли душу предка, которая, посещая дом, может принести и добро и зло, вступая тем самым во взаимодействие с судьбой живых родственников.

В культуре традиционного общества архаичные представления о доле как части целого актуализировались во многих обрядах и ритуальных ситуациях. Идея распределения доли каждому реализовалась даже в ежедневном ритуале деления хлеба во время обычной трапезы в крестьянской семье. Каждый из домочадцев получал из рук хозяина кусок хлеба — свою долю от общего каравая. И все куски были разные: одному доставалась горбушка, другому — ломоть, где больше мякиша. Свою долю получали и души умерших: в Костромской губернии существовало поверье о том, что крошки, оброненные со стола, едят потерчата — души некрещеных детей; таким образом, их доля уподоблялась этим крошкам.

Соотнесение понятия доли и образа хлеба неслучайно, поскольку в земледельческом обществе хлеб воспринимался как основной источник обеспечения жизни. Поэтому в обрядах восточных славян, касающихся каких-либо изменений в жизни и судьбе, всегда можно обнаружить действия, связанные с распределением таких ритуальных блюд, как каша, хлеб, пирог, а иногда — даже просто зерна между присутствующими. Так, в Святки во время подблюдных гаданий о судьбе сначала делили хлеб, каждый участник клал свой кусок перед собой под скатерть или на ткань, покрывающую блюдо. Затем запевали песню хлебу:

Еще нынее у нас

Страшные вечера

Да Васильевские.

Илею, илею!

Мы не песню поем

Хлебу честь отдаем.

Илею, илею!

Кому эта песенка Достанется,

Тому сбудется,

Не минуется! Илею, илею!

Тому жить бы богато,

Ходить хорошо!

Илею, илею!

И только после «славления» хлеба приступали к самому гаданию. Кусочки хлеба после гадания завертывали в рукав и приберегали, чтобы ночью положить под подушку и увидеть во сне свою судьбу.

Во время крестинного обеда ритуальным блюдом была каша, ложку которой получал каждый из присутствующих. В Новгородской губернии к столу собирались дети со всего селения, им тоже давали крутой каши, прямо в горсть, говоря при этом, чтобы они не обижали новорожденного, когда он подрастет. Таким образом, оказывалось определенное воздействие на судьбу родившегося, стоящую в зависимости от всех присутствующих.

Понятие доли нередко приобретало важность не только при раздаче обрядового блюда, но и, напротив, при сборе продуктов для его изготовления; при этом для каждого из участников будущей трапезы было важно внести свою долю в складчину. Иногда эта доля могла заключаться в сборе продуктов по домам. Так, например, на Новгородчине в день Кузьмы и Дамиана (1 ноября) девушки-подростки ходили по деревне и собирали по всем домам крупу и масло для каши. Затем в одной избе варили кашу в нескольких горшках и ели. В подобных случаях неучастие человека как в сборе продуктов, так и в самой трапезе могло повлечь за собой негативные последствия в его судьбе: он отодвигался на периферию общества, что, безусловно, сказывалось на реализации его жизненной доли.

Деление пирога, совместное вкушение каши или других ритуальных блюд являлось важнейшим элементом свадебного обряда. Получение части одного блюда всеми участниками свадьбы и, что важно, представителями двух родов было символом их соединения и соответственно и взаимодействия судеб, влияющих на долю каждого. При этом происходило перераспределение доли каждого. Этот механизм очень хорошо виден в свадебных ритуалах «сырного стола» или «поцелуйного обряда» в Поволжье: на второй или третий день свадьбы молодые по очереди угощали и целовали всех родственников с обеих сторон, а те одаривали их — кто коровой, кто ягненком, кто птицей. Таким образом, молодые наделялись своей долей из долей родственников.

Изготовление специального хлеба практиковалось у русских для совершения обряда передачи «большины», то есть главенства в доме, от старого отца сыну: передача его от первого второму символизировала изменение статуса обоих, имевшее значение в судьбе каждого. Так же и при разделе крестьянской семьи, когда один из сыновей отделялся и переходил с семьей в новый дом, пекли столько караваев, сколько становилось хозяйств, и каждый хозяин забирал себе целый хлеб.

О распространении доли и на посмертное существование человека, а также о взаимодействии с нею долей живых свидетельствуют погребально-поминальные обряды. Мотив выделения доли покойному очевиден в севернорусском причитании:

Наделю тя, мила лада,

Усем домом и поземом,

Наделю тебя скотиком,

Хлебушком да отсыплюся,

Денежком отсчитаюся.

Действительно, умершему изготавливали «дом» — гроб, который так и назывался «домовиной», выделяли землю на кладбище, клали с собой личные вещи, деньги, хлеб. С идеей наделения покойного долей соотносился известный в Обонежье обычай «давать коровку покойнику», при котором корову-нетель отдавали нищему. В связи с выделением доли умершему следует вспомнить об описаниях в древних письменных источниках архаичных погребальных обрядов, когда на «тот свет» вместе с покойным отправляли все, что ему принадлежало при жизни, вплоть до умерщвленных коня, жены и подобного. По материалам XIX–XX веков долю умершего получали люди, в определенном смысле близкие к миру мертвых: нищие, обмывальщики. Отдача им вещей умершего, равно как и уничтожение того, что ему принадлежало, осмыслялось как выделение доли самому покойному. То же значение придавалось обрядовым жертвам типа раздачи приданого при похоронах девушки ее подругам. До сих пор в народной среде широко распространены представления о необходимости отдать уже погребенному покойному то, что он просит, приснившись кому-нибудь из живых. В таких случаях просимое воспринимается как принадлежащее умершему и как не достающее ему на том свете по вине тех, кто его обряжал. Возвратить его долю можно, согласно традиционным обычаям, разными способами: положить просимый предмет в гроб следующего покойника, который, по поверьям, передаст его на том свете; отдать этот предмет кому-либо в качестве милостыни, и таким образом он тоже «достигнет» своего владельца.

В погребальной обрядности перераспределение доли касалось не только покойного, но и оставшихся жить. Причем, если живые заботились о наделении умершего его долей, они сами получали часть вещей покойного, которые, как правило, специально для этого создавались им при жизни, а в более поздней традиции — приобретались. Получается, что происходило распределение доли одного человека на многих людей. Так, в Костромской губернии раздавали зерно, хранящееся в заготовленном при жизни гробе. До сих пор широко известен обычай, согласно которому человек еще при жизни сообщает родственникам, как следует распределить его имущество после смерти. Наиболее распространенным типом вещей, которые традиционно готовили к своей смерти «на память», являлись предметы из ткани, в прошлом — из домотканого холста: полотенца, платки, просто отрезы. В Оренбуржье был известен обычай, когда целый холст, на котором гроб опускали в могилу, затем разрывали на части, и каждый из провожавших брал себе кусок. Здесь, как и в случае с целым караваем, очевидно, что ткань символизирует собой нечто общее, от которого каждый получает свою долю.

В поминальной обрядности идея получения доли реализовалась и на уровне трапезы. Поминальная трапеза осмыслялась как прощальное угощение умершему «на дорогу», однако ели присутствующие за столом живые. А то, что полагалось покойнику, как уже упоминалось выше, отдавали обмывальщику или нищим. В украинском погребальном обряде деление хлеба между поминающими совершалось на второй день после похорон в знак того, что доли умершего здесь уже нет. Оставшуюся от поминок еду ставили под лавку, «чтобы доля заговела».

Регулярные календарные кормления душ покойных соотносятся со свойственной традиционному сознанию идеей взаимозависимости и взаимообмена между мирами живых и мертвых и соответственно о взаимовлиянии друг на друга долей живущих и умерших. Обрядовый материал показывает также, что на определенных этапах жизни, в том числе и после смерти, происходит перераспределение доли человека, соотносящееся с долями других людей.

Душа

В народной традиции до сих пор сохраняются древние представления о душе как одной из двух составляющих человека, другой из них является тело. Находясь внутри него, душа обеспечивает жизненное существование. Когда же она покидает тело, человек умирает. Душа противопоставляется телу как нематериальное материальному, невидимое — видимому, бессмертное — бренному, праведное — грешному; соответственно она выступает как субстанция, имеющая более высокий «ранг». Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные поговорки: «Душа телу спорница», «Плоть душе ворог», «Душе с телом мука», «Грешное тело и душу съело», «Душа всего дороже». Противопоставление души и тела как божественного и земного начал отразилось в этиологичесих легендах, согласно которым тело первого человека было создано Богом, иногда — сатаной, из земли или глины, а душу, принесенную с неба, вдохнул Бог, оживив тем самым Адама.

Несмотря на признак нематериальности, душа все чувствует: она может «болеть», от волнения «находиться не на месте» или «быть готовой выскочить», а от страха «уйти в пятки». В мифопоэтическом сознании она может восприниматься как своеобразный двойник человека, наделенный признаками мифологического существа.

Архаичные представления о душе испытали значительное влияние христианства; вместе с тем, и элементы христианского вероучения вошли в традиционное сознание в довольно измененном виде: переработанные соответственно мифологической картине мира, они органично вписались в нее. Если христианское учение разделяет тело, душу и дух, то более древние представления о душе исходят из противопоставления тела и души. В народном языке и понимании дух и душа обычно не противопоставляются друг другу, чаще всего они не различаются или выступают как синонимичные.

Наличие души считалось обязательным признаком человека. При этом иногда иноверцам-нехристианам в присутствии души отказывалось; порой же об их душах говорили как о «темных», «поганых» и полагали, что они «не доходят до Бога». Ущербными представляли себе и души представителей чуждых народов, о чем гласит шуточная пословица: «У немца (или француза) ножки тоненьки, душа коротенька».

В народе полагали, что души мужчин и женщин различаются: по поверьям, «полноценная» душа только у мужчины, так как ее в тело Адама вдохнул Бог, а у женщины душа — наполовину от Бога, наполовину от Адама. Нередко женскую душу пренебрежительно характеризовали так: «У бабы не душа, а пар», «У бабы не душа, а голик». Вместе с тем, говоря об отношениях в семье, замечали: «Муж да жена одна душа», «Муж голова, жена душа».

Душа считалась особенностью только людей. Крестьяне были убеждены, что у всех животных, кроме медведя, вместо души — пар, который после их смерти испаряется и умирает вместе с телесной оболочкой. Душу же медведя во Владимирской губернии представляли в виде щенка.

По поверьям, души не родившихся еще людей хранятся у Бога. О времени появления души у ребенка сохранились разные представления. В Тамбовской губернии считали, что Бог дает душу в момент зачатия. На Ярославщине полагали, что ее приносит ангел в середине срока беременности, когда ребенок начинает шевелиться в утробе матери. Согласно другим представлениям, душа появляется при рождении младенца, или сначала она бывает «неполноценной», подобно пару у животных, а настоящая душа обретается во время обряда крещения и имянаречения, и она «вдыхается» священником. К древним верованиям относится представление о том, что в новорожденных переселяются души умерших людей.

О беременной женщине говорили, что она — «о двух душах», «двоедушница»: в ней своя душа и ребенка. Традиционно беременная считалась опасной для окружающих людей. На Тамбов-щине это объясняли тем, что в женщину может вселиться неприкаянная, недобрая душа, о чем мать может не знать до тех пор, пока не подрастет ребенок. Опасность вселения такой души возрастала, если не соблюдался запрет на брачные отношения во время поста.

По русским поверьям, душа у человека находится чаще всего в сердце, в груди, в животе, в горле. В некоторых местностях «душой» называли ямочку на шее — местопребывание души. Обычно полагали, что душа растет вместе с человеком, ощущает все то же, что и он; питается паром от той пищи, которую ест человек.

По традиционным представлениям, когда человек спит, его душа может покидать тело и путешествовать. Русские Карелии наступление состояния сна определяли словами «душа вон». Для носителя мифологического сознания сон воспринимался как временная смерть. Видимые человеком сны чаще всего рассматривались как события, происходящие с душой в ее странствиях. Если человеку снились умершие родственники, то, по поверьям, его душа посещала их на «том» свете. В народной среде до сих пор широко распространены рассказы, как во время обмирания человека его душа путешествует в потустороннем мире, наблюдая мучения грешников и жизнь праведников в раю, встречается с покойными родными и односельчанами. Восточные славяне верили, что душа колдуна или ведьмы, покидая ночью тело, творит черные дела.

В народной традиции существовал запрет резко будить спящих, объясняемый тем, что если во время бужения душа не успеет вернуться в тело, то человек может умереть. На Русском Севере

Ангел (вторая половина XII в.).

бытовало поверье, что душа спящего, летая по небу, может не вернуться, и тогда говорили: «Потерялся». Повсеместно у славян были уверены, что если спящего человека перевернуть так, что ноги окажутся на месте головы, то, возвратившись к телу, душа не сможет найти вход в него обратно.

Наряду с убеждением, что душа невидима, в культурной традиции восточных славян многочисленны рассказы и представления о ее внешнем облике. Душа, покидающая тело во время сна, чаще всего представлялась в виде мухи, пчелы, птички, мыши. Только что вышедшая душа умершего обычно сравнивалась с прозрачным, едва видимым воздухом, паром, дымом, который, согласно некоторым представлениям, может принять форму человека. В похоронном причитании душа изображается так:

Как душа да с белым телом расставалася,

Быв, как облако, она да подымалася.

У украинцев Харьковской губернии душа виделась маленьким человеком с прозрачным телом; на Владимирщине говорили, что душа — это «малый человек, но нет в ней ни костей, ни мяса». Антропоморфный облик души встречается в христианской иконографии — в виде спеленутого младенца. Но чаще всего «свободную» душу, то есть окончательно покинувшую человека после смерти, воспринимали как принявшую зооморфный образ: птицы, пчелы, мотылька, бабочки, волка, кошки, хтонических животных — змеи, лягушки, мыши. Облик души после смерти нередко связывался в народном сознании с праведностью или греховностью умершего. Праведные души — светлые и воплощаются в образах птиц или «хороших» животных; души грешников обычно воспринимаются как темные — в виде черной собаки, кошки, вороны, волка и подобных.

То, что душа чаще всего принимает облик летающих существ, связано с представлениями о ее легкости и способности перемещаться, летая. Не случайно о моменте смерти говорят, что у человека «душа отлетела». У украинцев существовал запрет убивать или отгонять муху, которая вьется около покойного, поскольку полагали, что она — человеческая душа. В южных губерниях у русских при виде бабочек или мотыльков у пламени обычно поминали умерших. Если к дому постоянно прилетала какая-нибудь птица, особенно кукушка, были убеждены, что это — душа умершего. С представлением о птицах как воплощениях душ связан повсеместно распространенный до сих пор обычай сыпать зерно и крошить хлеб для них на могилах.

В поверьях и фольклорных текстах широко распространен мотив прорастания душ деревьями и другими растениями на месте убийства, на могиле. Отсюда сложившееся в народе убеждение, что на кладбище нельзя ни трогать деревья, ни рвать цветы.

По традиционным представлениям, пребывание души на земле — временное, о земном бытии говорили: «быть в гостях». Об умирающем же обычно сообщали: «Домой собрался». На Русском Севере различие житья на земле и в ином мире определяли так: «Мы здесь-то в гостях гостим, а там житье вечное бесконечно будет».

Согласно народным воззрениям, когда душа навсегда покидает тело, человек умирает. Тело погребают в земле, где оно разрушается; душа же как вечная, бессмертная субстанция продолжает жить, но переходит в потусторонний мир, где ее «прибирает» Бог. До этих пор она нуждается в пище, омовении.

Смерть воспринималась как расставание души с телом, происходящее не само собой, а когда за душой, соответственно положенному сроку, приходят из иного мира. Русская поговорка гласит: «Бог по душу не пошлет, сама душа не выйдет». Повсеместно верили, что душа выходит из тела через рот. Она вылетает с последним выдохом, но остается вблизи тела некоторое время. В Архангельской губернии полагали, что через открытую дверь или окно она сразу отправляется на небеса. В некоторых местностях верили, что душа, отлетев от умершего, тут же погружается в воду, поэтому, чтобы ей не навредить, воду из всех емкостей в доме выливали.

Для облегчения душе возможности оставить место, где лежит покойный, старались открыть двери, окна, заслонку в печи. В южнорусских губерниях сразу после смерти человека из окна вывешивали полотенце, по которому, согласно поверьям, душа покидала дом. Верили также, что на полотенце душа отдыхает и вытирает им слезы. Широко бытовали представления о том, что душа может остаться в зеркале или сосуде с водой в виде отражения, а затем наносить вред домочадцам; поэтому повсеместно соблюдался обычай занавешивания зеркала тканью, а воду, которая находилась в доме в момент смерти, выливали еще и по этой причине.

Особенно опасным считалось, если душа задержится в уже мертвом теле или вернется в него через некоторое время. В таком случае верили, что покойник может стать вредоносным демоном. Поэтому повсеместно было принято находиться с умирающим рядом и «караулить душу». Обычно около изголовья постели умирающего ставили сосуд с водой и по колыханию воды определяли момент наступления смерти: по поверьям, вышедшая душа тут же погружается в воду, чтобы обмыться. В Смоленской губернии существовал даже обычай «вытрясать душу» из покойника, заключавшийся в неоднократном встряхивании гроба при выносе из дома на пороге и в других местах по дороге в церковь и из нее. Наиболее опасными, имеющими демонический характер представлялись души умерших неправильной смертью, так как в таких случаях, согласно народному пониманию, душа покидает тело преждевременно, не дождавшись положенного срока, отпущенного человеку свыше.

Смерть колдунов и ведьм считалась особенно трудной, так как их грешным душам, по поверьям, никак не выйти через обычные выходы — двери, окна, — которые на ночь и во время определенных обрядов обязательно осеняли крестным знамением. Для таких душ устраивали специальные — неперекрещенные — отверстия: в стене, в потолке или под порогом.

Традиционно верили, что должно пройти сорок дней, прежде чем отставшая от своего тела душа найдет свое новое пристанище. В этот период, пока длится переход души в иной мир, она не принадлежит ни одному из миров.

В некоторых местах считали, что первые три дня — до похорон — душа находится в доме рядом с телом. По ночам она питается тем, что для нее оставили родные покойного. Душа хозяина или хозяйки в эти дни в последний раз осматривает все в хозяйстве. По поверьям, покойник все видит и слышит все, что происходит вокруг, до момента его отпевания или до тех пор, когда на гроб, опущенный в могилу, не кинут первую горсть земли. Чтобы не обидеть душу, не загрязнить ее пылью и не вымести за дверь, в эти дни не подметали пол, в южнорусских губерниях не белили стены в хатах.

Ангел-хранитель души человеческой. Перевод с русской иконы XV в.

После смерти, по одним представлениям, душа в течение сорока дней продолжает находиться дома; по другим — улетает, окончательно оставляя родной дом; по третьим — днем летает по всем знакомым местам, а ночью возвращается домой. Все сорок дней для души ставили стакан воды и клали кусок хлеба на окне или на полке рядом с иконами; оставляя угощение, хозяева сами съедали старый хлеб и выпивали воду. В Тамбовской губернии в течение этого срока на ночь постилали на стол белую скатерть и оставляли еду. По мнению исследователей, наиболее древним следует признать представление о том, что душа находится на земле лишь до тех пор, пока не погребут тело.

До сих пор широко бытуют представления о том, что в течение сорока дней душа ходит по мытарствам — мукам, после чего предстает перед Богом на суде, определяющем ей место в раю или аду. Согласно народным рассказам и духовным стихам, в этот период душу водят, истязая ее и показывая ей ее прегрешения. Мытарства представляются как восхождение по лестнице из девяти, двенадцати или сорока ступеней, на каждой из которых темные силы изобличают душу в грехах, а Святой Дух защищает ее, показывая в ответ добрые дела, совершенные душой при жизни. Чтобы облегчить хождение души по мытарствам, в некоторых местах пекли специальное печенье в виде лепешки с изображением лестницы сверху и клали ее в воротах. После совершения панихиды священник разделял это печенье на всех присутствующих, и каждый съедал свой кусок, принимая, по поверьям, часть мытарств на себя. По народным представлениям, мытарств избегают души тех, кто умер в первые три дня Пасхи или в течение всей пасхальной недели, а также перед Вознесением: в это время врата в рай стоят открытыми, и все души, независимо от их грехов, идут прямо туда.

Известны и другие представления о странствиях души в течение сорока дней. Согласно им, на девятый день душу ведут на поклон к Богу и показывают ей рай, где она ходит до двадцатого дня. Затем она вновь приходит на поклон к Богу, после чего ее ведут в ад, где она пребывает до сорокового дня. А в этот день над ней совершается Божий суд, после которого ее ждет рай или ад.

Не только хождение по мытарствам, но и непосредственный переход души из мира живых в мир мертвых считался очень тяжелым. По древним поверьям, преградой между «тем» и «этим» светом была вода — река или море; иногда же эта преграда представлялась в виде огненной реки. В фольклорных текстах повествуется о том, что праведные души с одного берега на другой перевозит св. Николай, и они попадают в рай. В могилу с древних времен до сих пор принято класть деньги: по поверьям, они понадобятся душе, чтобы расплатиться за переправу через реку или море. Проводником в иной мир представляли не только св. Николая, но и архангела Михаила. Вот как переправа описывается в духовном стихе:

Протекала тут река, река огненная

Как по той там реке, реке огненныя,

Да тут ездит Михайло архангел царь,

Перевозит он души праведные,

Через огненную реку ко пресветлому раю.

Согласно народным поверьям, грешные души переходят эту реку вброд, испытывая страшные муки, так как Бог отказывает им на их просьбы о перевозе.

В некоторых местностях сохранились представления о том, что душа через водную преграду идет по мосту. И если где-то мост окажется нарушен, то она может подстелить себе под ноги щепки и стружки, которые после изготовления гроба постилали под тело покойника.

В сказаниях Русского Севера водная преграда, разделяющая миры живых и мертвых, называется Забыть-рекой. Пересекая ее на сороковой день после смерти, душа забывает все, что с ней было в мире живых. На «том» свете душу встречают родственники и знакомые, которые умерли раньше. Широко распространены и рассказы о том, что они приходят к умирающему еще до смерти и зовут его с собой.

В сороковой день после смерти во многих местах у русских совершался обряд окончательных проводов души умершего. Помимо поминальной трапезы, на которой для нее ставили еду, специально топили для нее баню, принося даже одежду покойного, чтобы «было во что одеться»; один из участников обряда изображал умершего, уходя за межу. В Пермском крае роль души умершего выполняли обмывальщик или обмывальщица — в зависимости от пола умершего. После обмывания покойного обмывальщикам за работу отдавали одежду умершего, и в сороковой день на проводы души они приходили именно в ней. Кроме того, здесь сразу после смерти было принято вешать на икону белое полотенце, застилать стол холщовой скатертью, на которую клали сшитый из белого же холста мешочек-«кото-мочку». «Котомочка» оставалась на столе до сорокового дня, когда рано утром, иногда — до восхода солнца, устраивалась поминальная трапеза, во время которой обмывальщик сидел в переднем углу — на самом почетном месте. После трапезы в «котомочку» клали полотенце с иконы, скатерть со стола, чашку, ложку, блюдечко, нитки, иголку, свечу, хлеб. Все это предназначалось для обмывальщика и одновременно — как будто для души покойного, отправлявшейся в последний путь. «Котомочку» передавали обмывальщику, а затем все родственники по очереди подходили к нему прощаться. При этом падали в ноги, кланялись, целовали, обращаясь, как к умершему: «Прощается с тобой твое дитятко», «Прощается с тобой твой тятя» и т. д. При выпроваживании души снимали полотенце, висевшее сорок дней, и у порога встряхивали его, приговаривая: «Ну, все, душенька, пошли, уходи к себе, иди к Богу». Простившись со всеми, кто провожал душу, обмывальщик с котомкой в руках уходил от дома, изображая уход души. Затем он возвращался и присоединялся к родственникам умершего, которые шли на кладбище. Пермские старообрядцы провожали душу так: снимали с икон висевшее там со дня смерти полотенце, шли с ним на окраину деревни и там встряхивали.

По народным представлениям, до сорокового дня существовала потенциальная опасность превращения души в демоническое существо, «ходячего» покойника. Для избежания этого и совершались предусмотренные традицией ритуалы. После же «сороковин», когда душа, по поверьям, обретала свое новое место, она переходила в разряд предков, становилась обитателем потустороннего мира, не представляющим ничего неожиданного для живых людей. В народе считали, что если до сорокового дня в дом ходит душа умершего, то после этого срока может появляться лишь нечистая сила, принимающая облик покойного. Она опасна для живых: если ее впустить в избу, то она может покалечить или убить.

У восточных славян сохранились представления о том, что душа праведного человека отходит в иной мир в положенный срок, а душа грешника может задержаться на земле до тех пор, пока не искупит свои грехи. По поверьям, души грешников не имеют покоя: они беспрестанно носятся по земле, порождая ветры, вихри, бури. В этом плане показательно, что в архаичных представлениях о творении человека из элементов космоса дух, дыхание и душа считались происходящими от ветра. В некоторых местах в Полесье считали, что души колдунов, злых богачей и умерших не своей смертью остаются на земле до тех пор, пока не сгниют их внутренности. По воззрениям украинцев, душа некрещеного младенца летает над землей семь лет, прежде чем превратится в русалку. Русалками также становятся утонувшие девушки и молодые женщины.

Несмотря на то что народные представления о локализации «того» света чрезвычайно разнообразны, — он может находиться на небе, под землей, на краю земле, в воде и под водой — в рамках поминальной обрядности посмертное существование души связывалось прежде всего с кладбищем. Кладбище воспринималось не только как место упокоения тел, но и как обитель бессмертных душ. В положенные сроки родственники посещали могилки для поминовения душ умерших, которые нуждаются в этом. Самым страшным в народе считалось, когда не было «ни телу погребенья, ни душе поминовенья». До сих пор повсеместно широко бытуют рассказы о том, как во сне являются умершие, напоминая о себе. По поверьям, если душу не поминают, то на «том» свете ей нечего есть: перед нею на столе ничего нет.

В определенные календарные сроки, когда, согласно традиционным представлениям, открывались границы между мирами живых и мертвых, души умерших посещали родные дома и места, где человеку приходилось бывать при жизни. С этими представлениями связаны поминальные обычаи оставлять на столе и на могилах угощение для душ предков, а также в некоторых местностях — «опахивать» могилки.

Девичья красота

Символическое понятие девичьей красоты в народном сознании связывалось с половозрастной группой девушек, достигших брачного возраста. В местных свадебных традициях девичья красота могла назваться также «волей», «девьей красой», «покрасой», «кросотой». Наделенность девушки этим качеством относилась к периоду ее «невещенья», «красования», то есть со времени наступления физиологической зрелости до вступления в брак. Однако понятие девичьей красоты становилось актуальным не в пору девичества, а с момента просватанья, когда девушке приходилось непосредственно расставаться с красотой, выбывать из круга подруг, прощаться с родительским домом.

В понятии девичьей красоты концентрировалось все многообразие особенностей, отличающих статус совершеннолетней девушки от всех других половозрастных групп общины. А в свадебной обрядности и поэтических текстах девичья красота воплощалась в самых разнообразных предметах и образах: это могла быть девичья коса, коса из льна или просто кудель, алая лента или связка лент, девичий головной убор или весь наряд, украшенное деревце или веник, специальный свадебный пирог. Так или иначе, все эти воплощения соотносились с традиционными представлениями о девушке и девичестве.

Основной характеристикой девушки, «носящей» девичью красоту, являлась ее зрелость, то есть готовность к материнству и браку. На уровне физического развития проявлением зрелости считались соответствующие возрасту рост и сила. Так, если девушку не хотели отдавать замуж за нежелаемого жениха, поводом для отказа обычно служила ее «молодость»: родители говорили сватам, что их дочь еще «не доросла». Этот мотив часто звучит в и причитаниях самой просватанки, где она жалуется, что у нее:

Ручки-ножечки да тонёхоньки,

Во плечах силы малёхонько

Одним из внешних признаков взрослости девушки являлись длинные волосы. Длина косы была своего рода знаком степени зрелости и соответственно — готовности к замужеству. Если вспомнить сказки, то в них всегда подчеркивается, что у героини-невесты есть «долгая коса». Восприятие косы в традиционной культуре как символа девичества обусловило одно из поэтических и материальных воплощений красоты в виде девичьей прически. Во многих местностях у русских свадебный обряд прощания невесты с девичьей красотой заключался в расплетении ее косы — разрушении девичьей прически для того, чтобы позже она носила уже женскую прическу.

Наиболее четким «природным» признаком зрелости девушки считалось наличие регул — месячных очищений. Именно появление регул, соотносимых в народной традиции со способностью зачатия ребенка, служило знаком готовности девушки к материнству. По мнению некоторых исследователей, исконное значение красоты восходит как раз к символизации менструальной крови. В этом плане показательно, что слово «красота» является однокоренным слову «краски», обозначающему в русских говорах регулы, и оба эти слова восходят к прилагательному «красный», основное значение которого соотносится с кровью. В этой связи важно и то, что право на ношение в косе яркой красной ленты вместо тонкого плетеного шнура девушка получала только с появлением регул. Не случайно во многих местных традициях девичья красота находила свое материальное и поэтическое воплощение в образе алой ленты. В свадебной поэзии алая ленточка зачастую непосредственно называется «девичьей красотой»:

У меня молодёшеньки,

Да чесна дивья-та красота

Да шоуковы алы ленточки

Да покатайтесь-ко, ленточки,

Да с плечика да на плечико.

В ярославском свадебном приговоре при выносе девичьей красоты в виде украшенного лентами деревца сообщалось:

А тебе, Марья Ивановна,

Не бывать больше в девушках,

Не носить алых ленточек

В традиционной культуре красный и белый цвета противопоставлялись друг другу как знаки девичьего и женского статусов. Ключом к пониманию этого противопоставления является связь отсутствия регул с состоянием беременности, а если учесть, что крестьянки рожали по 10–20 детей, то становится понятно, почему белый цвет соотносится с женщиной, а красный — с девушкой. Об этом соотнесении свидетельствует и то обстоятельство, что молодые женщины до рождения первого ребенка не исключали из своего наряда некоторые детали, свойственные девичьему костюму, и в том числе — ленты и банты. Их, однако, закрепляли не в волосах, как у девушек, а поверх головного убора сзади.

Важной скрытой «природной» характеристикой девушки, которая связывалась с понятием девичьей красоты, считалась девственность, понимаемая, в частности, как целостность. Признак целостности содержался в таких именованиях целомудренной девушки, как «целка», «непочатая»; в названиях же девушки, утратившей девственность, подчеркивалось нарушение целостности: такую девушку называли в пермском говоре «нецельной», в оренбургском — «неуцелевшей», в олонецком — «колотым копытом», в ярославском — «порушеной». Позже физиологический признак целостности невесты в большей степени озвучивался в морально-этическом плане: синонимами «девственности» стали понятия честности, невинности. Эпитет «честная» использовался для определения и девушки, и девичьей красоты. В свадебной поэзии тема честности невесты звучит в мотиве целостности одежды ее олицетворенной красоты:

Дак моя дивья-та красота

Чесная не порочная;

У моие дивьи красоты

Подольчики не ухлюпаны,

У пояска-то шоуковово

Да кончики не оступаны,

А у шали семишоуковы

Да кисточки не закатаны;

Мое платье не ленное

Званьица не измятое

В связи с соответствием целостности девушки понятию девичьей красоты показательно, что в обрядах расставания невесты с красотой, независимо от того, в каком предмете она воплощалась, с нею совершали действия разрушительного характера. Так, красоту-косу расплетали, красоту-ленту разрезали, красоту-веник трепали, а веточками вершили дорожку в баню, а затем разбрасывали и прямо по ним шли обратно в дом, красоту-деревце разоряли или сжигали. В Оренбуржье в некоторых местах вплоть до 1960-х годов символом девичьей красоты были два специальных сладких пирога, украшенных сверху стоячими «елочками» из теста. Их так и называли «кросотой». Один из пирогов отдавали молодоженам перед брачной ночью, а второй — подругам невесты. Наутро, если молодая оказалась «честной», девушки с весельем делили кросо-ту в своем кругу и съедали. Разрушение или уничтожение атрибута невесты воспринималось как знак лишения ее девственности в ходе свадебного обряда.

Девичьей красоте, символизировавшей девственность невесты, в традиции приписывались магическая защитная и продуцирующая сила. В Воронежской губернии предметным воплощением девичьей красоты, которая называлась «покрасой», являлись пучки ржи, которые до венчания подвешивали дома к потолку. После свадьбы покрасу снимали и относили на чердак, бережно сохраняя колоски для лечения от всяких болезней. Если у кого-нибудь болела голова, рука или что-либо другое, то рожь из покрасы варили и обмывали настоем больные места. Однако покраса имела силу лишь при том условии, что невеста до свадьбы была девственницей. В противном случае она оказывалась, по народным представлениям, бесполезной, и ее выкидывали на улицу. В некоторых местных традициях девичью красоту в виде деревца бросали или сжигали в поле, подобно троицкому дереву или соломенной масленице, что свидетельствует о наделении ее в крестьянском сознании продуцирующей силой, распространяющейся на посевы.

С понятием девичьей красоты в народной традиции соотносился такой признак зрелости девушки, как наличие ума-разума. Приходя в дом невесты, сваты мотивировали свой выбор тем, что они наслышаны о положительных качествах хозяйской дочери, и одно из них то, что девушка «сама умнешенька». В приговорах, сопровождающих вынос красоты-деревца, невесте приписывалась высшая степень ума-разума: «У нас Таня — самая разумная». Этим качеством в причитаниях наделялась и сама девичья красота, прощаясь с которой невеста голосила:

Моя красная ты красота,

Моя умная-разумная,

Моя кроткая-смиренная.

Понятие ума-разума девушки в народной традиции тесно связывалось с ее различными трудовыми умениями, в частности с рукоделием, которое в значительной степени создавало славу девушке, особенно при выборе ее в невесты. В Псковской губернии сваты наряду с умом невесты отмечали ее трудовые навыки: «прядё лавошенько, беля бялешенько, моя цистешенько». В свадебном причете, сопровождавшем прощание с красотой, ее наличие соотносится с таким уровнем рукоделия невесты, которое достигает мастерства Творца:

На коленочках держит,

Полужоныя пялечки,

Во правой-то руке держит

Она иголку серебряну,

Во левой-то руке держит

Она цевоцку золота.

Она шьет да вышивает

Три узора мудреные:

Как первый узор вышила

Она краснаго солнышка

Со лучами со ясными,

С обогривами теплыми.

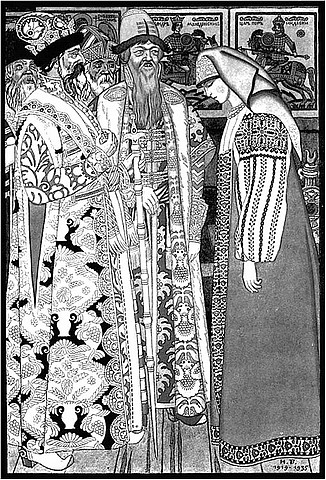

Стрельчиха перед царем и свитой. И. Билибин (1919–1935).

Как другой узор вышила

Она светлова месяца,

Со звездами со мелкими,

А третей узор вышила

Она всю подвселенную.

В традиционном укладе одним из основных видов работы девушки было прядение, которым обычно занимались в девичьем коллективе. После замужества право на посещение девичьих собраний-супрядок утрачивалось. Поэтому неудивительно, что для изготовления свадебного атрибута девичьей красоты использовали кудель. В Кадниковском уезде Вологодской губернии девушки в день рукобитья или после богомолья делали косу из кудели и вывешивали ее на украшенной лентой веревке между домом невесты и соседней избой. В день венчания или через три дня после свадьбы ее срывали. В Ярославской губернии вершину деревца-красоты украшали льняной косой. В Новгородской и Тверской губерниях девичья красота могла представлять собой небольшое количество льняного волокна, которое подружки невесты сжигали на следующий день после богомолья: они расстилали по полу до порога принесенную невестой кудель и зажигали красоту; иногда ее жгли на улице, повесив на поставленную под окно сухую ветку березы. При этом невеста оплакивала свою красоту.

Показателем взрослости девушки являлось ее обязательное участие в молодежных собраниях, которые назывались «гуляниями». В Вологодской губернии, невеста, передавая младшей сестре девичью красоту в виде ленты или платка, наказывала ей:

Ты носи мою красоту

По годовым честным праздничкам,

По гулящим-то ярмаркам,

Ты носи, сберегаючи,

Все меня поминаючи.

Если худо покажется,

То по святым воскресеньицам.

Если худо покажется,

То в компаньи веселые,

На вечеринки матерые.

В этом плане понятие девичьей красоты в свадебной поэзии соотносится с самим периодом девичества и характерными для него занятиями. В Самарской губернии, прощаясь с девичьей красотой, невеста горевала:

Милы мои подруженьки,

Отгуляла-то я по широкой улице,

Отпела-то я с вами развеселы песенки,

Отойдут-то с вами все гульбы, забавушки,

Все девичьи прохладушки!

Действительно, расставание с девичьей красотой и замужество оказывались той границей, за которой невеста лишалась возможности проводить время таким образом. Поэтому во многих местных традициях в причитаниях и приговорах, сопровождавших обряды с красотой, часто звучит тема противопоставления девичьей жизни и женской доли. Положение девушек, достигших брачного возраста, отличалось наибольшей свободой, а их жизнь считалась беззаботной и вольной. Не случайно в народных представлениях понятие воли зачастую выступало как синонимичное девичьей красоте, а сама девичья красота в свадебных причетах называлась волей «вольной».

Внешний облик взрослой девушки характеризовался особой прической — косой, убранной лентами и косниками, ношением девичьего головного убора в виде венка или венца, оставляющего открытой макушку головы, особенностями костюма и обилием украшений — лент, гайтанов, колец, а также использованием косметических средств — белил, румян и других. Любой из перечисленных элементов, отличающих внешность девушки, в той или иной местной традиции мог выполнять в свадебной обрядности роль девичьей красоты. Так, в севернорусской свадьбе невеста в качестве девичьей красоты могла передавать сестре, подруге или отдавать матери ленту, кольцо, гайтан, головной убор, весь девичий наряд — «скруту». Во многих местностях головной убор девушки-невесты так и называли «красотой», «девичьей красотой». В Вологодской губернии одним из материальных и поэтических воплощений девичьей красоты были белила-румяна. Невеста здесь причитала:

Каково я нарядилася,

Бело ли набелилася,

Румяно ли намазалася,

Хорошо ли наложила

Свою девью-то красоту.

В свадебных причитаниях утрата невестой ее девичьей красоты иногда изображается с помощью образа белил-румян:

Я недолго стояла,

Сколь много простояла.

Простояла я, девица,

Со лица-то румянчики,

С белых ручек белилчики,

Потеряла я, девица,

Свою честну девью красоту.

В народных представлениях понятие девичьей красоты соотносится также с эстетической категорией красоты: прежде всего — через название «красота», «краса». В свадебных причитаниях девичья красота олицетворялась и наделялась признаком красоты:

Моя дивья-та красота <…>

Да из себя-то хорошая,

Волосами-то сивая

Да на лицо-то красивая.

В свадебной поэзии девичья красота в образе головного убора или ленты представляется состоящей из самых дорогих и красивых материалов: шелк, хаз — тесьма из серебряной или золот-ной нити, бархат, золото, жемчуг, что, собственно, нередко соответствовало действительности.

Таким образом, очевидно, что понятие девичьей красоты в народных представлениях является сложным и неоднозначным. С одной стороны, оно включает в себя отличительные характеристики девушки, готовой к замужеству. С другой стороны, непосредственно в ритуальной практике девичья красота находит материальное воплощение в разнообразных предметах, выступающих как обрядовые атрибуты. Они символизируют и саму невесту, и возрастной статус взрослой девушки, и девичий период жизни. С третьей стороны, в свадебной поэзии образ девичьей красоты выступает и как конкретный предмет, и как некое свойство, утрачиваемое невестой.

В фольклорных текстах образ девичьей красоты нередко олицетворяется, приобретая черты живого существа, чаще всего птицы или девушки. Феномен олицетворения, свойственный мифо-поэтическому сознанию, явился основой для трактовки учеными древнего значения девичьей красоты как одушевленной субстанции девичьего «я», души девушки, которую она утрачивает, выходя замуж. Иногда поэтический образ красоты-воли персонифицируется: в Вологодской губернии «волей» оказывалась подруга невесты, к которой она обращалась в обряде прощания с красотой, называя «волей».

В каждом конкретном свадебном обряде понятие девичьей красоты связывалось прежде всего с индивидуальными качествами девушки-невесты, а также с кругом ее подруг. Именно подруги невесты были участницами всех обрядов с красотой: они мастерили красоту-деревце, расплетали косу невесты, «продавали» девичью красоту жениховой стороне. Кусочки или детали красоты, в основном ленты, доставались девушкам «на память» от невесты. Пирог-кросоту отдавали для угощения девушкам. В некоторых местных традициях красоту-деревце не уничтожали, а сохраняли до следующей свадьбы, а красота в виде головного убора могла выдаваться на свадьбу каждой из невест одной или нескольких деревень. В свадебных приговорах при выносе красоты-деревца перед жениховой стороной оно выступает как метафора девичьего сообщества с оставившей его невестой:

Уж ты елка, наша сосенка,

Да зеленая, да кудрявая,

Да на тебе ли, елка-сосенка,

Да много сучьев, много отраслей,

Да одного сучочка нетутко,

Да что сучка, самой вершиночки,

Да у нас подружки нетутко,

Да что подружки нашей Манечки.

Иногда же образ девичьей красоты соотносился с родом невесты и даже шире — с деревенской общиной, в прошлом — со всем «родом-племенем». Так, например, часто символ девичьей красоты — ленту, головной убор, украшение, весь наряд — невеста передавала своей младшей сестре. А красоту-деревце, как уже упоминалось, могли хранить до следующей деревенской свадьбы и передавали в дом другой невесты. В Ярославской губернии красоту-деревце тайно подбрасывали на крышу дома парню, который собирался жениться.

Факты подобного рода, а также соотнесение девичьей красоты в виде деревца с архаическими представлениями о священном родовом дереве, связанном с образом женского божества плодородия всего родового коллектива, легли в основу взгляда на древнее значение девичьей красоты не только как «девичьей», но и как «родовой души невесты».

Так или иначе, девичья красота являлась основным признаком, связывающим девушку-невесту с ее прежним статусом. Этот факт обусловил роль обряда прощания с девичьей красотой как центрального момента свадебного ритуала.

Лихорадка

Лихорадка считалась одной из самых тяжелых болезней. Неслучайно ее название связано со словом «лихо» — «зло». В народе ее называли также «лиходейкой», «лихоманкой». Ее образ в народном сознании олицетворялся и обычно представлялся в виде не одного, а множества демонических духов — чаще всего семи, девяти, двенадцати, сорока, семидесяти семи. Появляясь, эти духи вызывали те или иные симптомы заболевания.

В русской культурной традиции образы лихорадок персонифицировались в женском облике. Лихорадок могли представлять в образе девушек или женщин в белом одеянии, с непокрытой головой, распущенными волосами и без пояса, что считалось недопустимым в традиционном обществе; либо в образе безобразных косматых сгорбленных старух с клюкой, что сближало их с обликом мифологических существ низшей демонологии и колдуний. По поверьям, лихорадка стучит своей клюкой в дома, и если кто откроет такой старухе, тот обязательно заболеет.

Лихорадки, в зависимости от того, с каким симптомом болезни они соотносятся, поражают разные части тела человека и вызывают разные болевые ощущения. В старых заговорах встречаются перечисления имен лихорадок вместе с определением того, что делает каждая из них:

«Мне есть имя Трясся. Не может тот человек согреться в печи» Вторая рече: «Мне есть имя Огнея. Как разгорятся дрова смоленыя в печи, так ражигает во всяком человеке сердце» <…> Третья рече: «Мне есть имя Ледея. Знобит род человеческий, что тот человек и в печи не может согретися» <…> Четвертая рече: «Мне есть имя Гнетея. Ложится у человека по у ребре, аки камень, здыхает, здохнуть не дает, с души сметывает» <…> Пятая рече: «Мне есть имя Хрипуша. Стоя кашлять не дает, у сердца стоит, душу занимает, исходит из человека с хрипом» <…> Шестая рече: «Мне есть имя Глухая. Та ложится у человека в головы и уши закладывает, тот человек бывает глух» <…> Седьмая рече: «Мне есть имя Ломея. Ломит у человека кости и главу, и спину, аки сильная буря сырое дерево» <…> Восьмая рече: «Мне имя Унея. Аки выловиц плетима испущает тець и кровь» <…> Девятая рече: «Мне имя Желтея. Испущает на человека желчь, в поле желток и отдохнуть не дает» <…> Десятая рече: «Мне имя Корку-ша» <…> Одиннадцатая рече: «Мне есть имя Гледея. Та буди всех проклятие: в нощи спать не дают: на месте не сидит» <…> Двенадцатая рече: «Мне есть имя Невея. Сестра старейшая трясовича и угодница Ирода царя, наболящим человеком страшна; та усекнула главу Иоанна Предтечи и принесла пред царя на блюде».

В Костромской губернии считали, что старшая из сестер-лихорадок Невея — самая злая, именно она посылает к людям остальных сестер. В русских заговорах лихорадки противопоставляются христианскому миру: «Посланы мы от Ирода царя в мир православный тела их трясти и кости их мождати»; «оне по миру ходят, отбывают ото сна, от еды, сосут кровь, пилами пилят жел-тыя кости и суставы» Тяжесть лихорадки отразилась в поговорке: «Лихорадка — не матка: треплет, не жалеет».

В мифопоэтических текстах лихорадки соотносятся с нечистой силой. В заговоре св. Сисиний так их и называет — «дьяволами», а на его вопрос о том, зачем лихорадки пришли мучить род человеческий, они отвечают: «А кто много и беспрестанно спит и ест, не молится, и кто без молитвы Иисусовы спать ложится, и кто молитвы Иисусовы не творит, вставая, не перекрестится, и кто в праздники Господни блуд творит и нечист ходит, и пьет и ест рано, и тот наш угодник».

В мир человеческий лихорадки приходят из «иного» мира. Изначально они находятся под землей, где прикованы цепями. В заговорах они появляются из лесной чащобы, болота, из моря-Окияна, морской пучины, иногда они сидят на Латыре-камне. Вот как описывается их появление: «Бысть в Черном море возмущение: изыдоша из моря тринадцать жен, и идут по воде, простово-лосыя»