Книга: Эстонские повести

На главную: Предисловие

Дальше: Пауль Куусберг Чудной Перевод Арнольда Тамма

Эстонские повести

Приложение к журналу «Дружба народов»

Эрни Крустен

Оккупация

Перевод Арнольда Тамма

Народный писатель Эстонии Эрни Крустен родился в 1900 г. в Харьюмааском уезде. Учился в прогимназии в Таллине. С 1915 г. долгие годы работал садовником и разнорабочим, в 1941 г. — секретарем редакции журнала «Вийснурк».

Дебютировал в 1923 г. одновременно в прозе и в поэзии. Первый сборник рассказов и миниатюр вышел в 1927 г. Поэтичность в изображении жизни и людей, лирическое восприятие действительности, вера в победу благородных человеческих черт и отношений, прозрачность и ясность письма — вот что отличает творческий почерк Э. Крустена, автора миниатюр, новелл, повестей, романов, пьес.

Наиболее известны сборники короткой прозы Э. Крустена — «Похороны хлыста» (1957), «Юка» (1963), «Жадный до радости» (1973), романы — «Сердца молодых» (1954–1956), «Словно капля в море» (1962), повести — «Старый плут» (1966), «Оккупация» (1969), отмеченная Республиканской премией Эстонской ССР.

На русском языке вышли книги «Гнездо под стрехой» (1959), «В поисках весны» (1962), «Безумная ласточка» (1970), «Избранное» (1973) и другие.

1

Отцовские плечи опускались все ниже, словно кто-то наваливал на них невидимый груз. Это было особенно заметно на фоне окна, у которого старик сидел, сложив руки, напоминая собой большую обезьяну. Он уже долго молчал, зажав в ладони потухшую трубку.

Сын раскинулся на постели и не сводил глаз с потолка. Ему была давно знакома эта поза отца, старого крестьянина, мечтавшего видеть своего сына офицером или духовным служителем.

— Черт бы побрал тебя и твоих потаскух, — вдруг произнес отец. — Ты уже не ребенок — по мне, так живи как хочешь. Но мать! Что я скажу ей, когда приеду домой? Явился бы сам и все выложил… Почему вы разошлись?

— Оставь моих потаскух в покое, если хочешь, чтобы я вообще с тобой разговаривал.

— Не бойся, отбивать их у тебя не собираюсь.

Сын бросил на отца короткий, полный презрения взгляд.

— Хорошо, я скажу, по только ради матери, — сказал он, закрывая глаза. — Помнишь бутылку самогона, которую ты припас для меня, когда мы с Ирмой приезжали весной в деревню?

— Как не помнить.

— С этого вся каша и заварилась. Ирме понадобились чулки. Вот мы и пошли с самогоном к Толстяку, Ты должен знать его: мой школьный товарищ.

— Погоди, погоди.

— Ну, молодой господин Лонт. Тот, что после средней школы шастал по деревням и корчил из себя агента — торговал зингеровскими машинами, фотокарточки увеличивать брался и девчонок триппером наделял. Сын торговца мукой.

— Как же, знаю. Но старый Лонт на бутылку не зарился.

— Да и отпрыск тоже не горький пропойца. Если и пьет, то только высшие марки. Французский коньяк. В торговом деле он переплюнул папашу. Geschäftsmann. Папаша вел торги с простолюдинами, а сыночка навещают одни гитлеровские маркитанты. Масло, яйца и сало — это валюта Толстяка. Денег никаких он не признает. Ну, за самогон уже можно кое-что купить: карбида, керосина, кожи на подметки… Ирма приобрела чулки. Но зато потеряла разум — от всего того, что она там видела. Дома мы даже рассорились. Она всегда была на моей стороне, а тут на тебе. Накинулась. С такой яростью и такой злостью, будто я ей уже давно осточертел. И тогда, первый раз за всю нашу совместную жизнь, я обругал ее последними словами. Был вне себя, вот и обложил.

Сын умолк, огляделся, словно искал места, куда бы сплюнуть.

Отец как-то беспомощно кашлянул. Затем сказал:

— Хоть и мы-то, деревенские, не всегда гладим друг дружку по шерстке, но ты и впрямь нагоняешь на меня страх. Ученый ведь человек или, по крайности, должен им быть.

Ученый сын начал цинично смеяться.

— Господи помилуй — из-за одной пары чулок, — продолжал отец. — Да что же она такого сделала? Должно же у человека и на ногах что-то быть. У молодой женщины в особенности. Или ты думаешь, что наша мать…

Сын не переставал смеяться.

— Что за чертовщина у вас там вышла? — вспылил отец.

— Я не стерпел — даже сейчас тошно подумать, как она вдруг пустилась славить этого подонка. Распустила свои телячьи слюни. Тоже мне нашла человека, чтобы ставить в пример. А потом, когда я ее обругал как следует, стала осторожней и скрытней тоже. Но я такой человек, что провести себя не дам. Черт побери, неужто я должен был верить, что она ходит к подругам? И потом, эти кремы, духи и помада… Спросил как-то, откуда она их берет, — может, Париж завоевала? И представь себе, курица эта обиделась: как, мол, я смею подозревать ее.

— Курица! — заметил отец. — Теперь она у тебя курица, а давно ли ты ее расхваливал на все лады?

— А, пропади все пропадом, — ответил сын и отвернул лицо к стене.

Отец долго сосал трубку.

— Ты должен был как-то удержать ее, — произнес он наконец.

— Пробовал, — ответил сын. — Сказал, что тот, кого она так боготворит, еще в средней школе болел венерической болезнью. Да только пользы от этого не было. А теперь мне кажется, что для нее этак даже интереснее стало.

— Тогда плохи твои дела, если такое мыслишь. Эх, голова твоя садовая. Гордости да упрямства в тебе хоть отбавляй. И плевать на все ты мастак. Все у тебя подонки и свиньи, один ты еще порядочный человек.

— Ошибаешься, старик.

— Ну?

— Что ну? Всяк по-своему скотина. И я тоже. Видел бы ты, какой я был паинька, когда Ирме мораль читал.

— Вот и разберись тогда, кто там у вас виноват, — сказал отец. — Только мать все думает…

Но прежде чем он закончил, сын рассмеялся. Этот смех страшил старого крестьянина. Как может человек так отступиться от себя? Или он и в самом деле повредил голову, когда свалился с телеграфного столба? После этого ему еще долго рот кривило.

Сын выпрямился и словно безумный продолжал хохотать. Ходил взад-вперед по комнате и все смеялся.

— Виноват! — наконец выговорил он, остановившись перед отцом. — Странные вы там в деревне люди: почти весь мир в огне, народы вцепились друг другу в глотки, надо всем надругались, а вы ломаете себе голову, кто виноват в том, что какая-то женщина обменяла своего мужа на пару чулок и тот от ревности стал дурачком.

— Выходит, у тебя еще осталась капля собственного достоинства, — решил отец. — Если так, то, может, еще и милость снизойдет.

— Какая там милость?

— Глядишь, пчелами займешься. У меня это дело остановилось на половине. Инструменты и все такое ждут.

— Многое остановилось на половине.

— Ну что ты за человек, и как ты дальше жить будешь, — загоревал отец.

— Там видно будет, когда кончится эго убийство и мы освободимся из-под чужого ярма.

— Кто знает, увидим ли, — процедил сквозь зубы отец. — Значит, и в самом деле не собираешься ехать?

— Скажи матери, что приеду через несколько дней. Может, даже завтра.

Отец поднялся и начал молча натягивать овчинный полушубок.

— А почему бы тебе сегодня не поехать? — спросил он. — Мать всегда, как приходит вечер, смотрит в окно, в сторону города, и вздыхает: «Боже, боже, где наш Калле?» По ночам, как просыпается, — то же самое. Не дай бог, если еще самолет какой затарахтит! Жил бы где в другом месте, подальше от этих пекарен. И не смейся. Мать тоже знает; сам ведь говорил, какое у тебя паршивое соседство.

— Сегодня тоже будет ясная ночь, — взглянув в окошко, сказал сын.

— В деревне кое-кто красным тебя считает, — продолжал отец. — Может, ты и в самом деле такой, только не стоит еще и под бомбы ихние лезть. Бомбы, они для врагов, а ты держись от них подальше.

— Не беспокойтесь, со мной ничего не случится, — заявил сын.

— Не пойму, какое такое святое дело держит тебя тут, если сам говоришь, что все испоганено.

— Не все, кое-что осталось. Скажем, кроличье жаркое. Из-за него я и не могу с тобой поехать.

— Может, и хорошо взбитая постель тоже? — спросил отец.

— Ну, не сам же я это жаркое готовлю.

— Кто она?

— В одной школе учились. Ты ее не знаешь, и снохи из нее не получится — слишком большая шлюха.

— Всех женщин не годится так называть.

— Тебе легко говорить о морали; живешь ты в порядочном обществе, все у вас как положено: овцы приносят ягнят, свиньи — поросят, коровы — телят.

Отец хотел было и на это что-то возразить, но сын перебил его:

— Хорошо, отец, хорошо. На этот раз довольно. Вот приеду домой, тогда пили дальше. Ты и так задержался в городе. Лошадь мерзнет, и мать ждет. Да и скоро начнется это жалкое бегство из города.

— А в какой стороне тебя ждут?

— За каменоломней. Там бомбить не будут.

Когда отец вышел, сын подошел к окну и выглянул на улицу. Увидел старые сани с задком, с которыми было связано столько воспоминаний, и заиндевевшую лошадь, и его упрямство поколебалось. Боясь опуститься в своих чувствах до уровня школьника, он отошел от окна, прежде чем отец выехал со двора. Может быть, старик взглянул на окна, но Калле не хотел видеть этого. Да и пора было уже идти к Хельде Рутть.

В такие ясные февральские вечера, когда на небе полная луна, день незаметно переходит в ночь. Сменяющиеся до бесконечности краски заката быстро блекнут и угасают. Люди неожиданно замечают, что на земле распластались тени и что луна повернула их в противоположную сторону. Когда Калле выходил на улицу, первые ночные тени только появлялись. Почему они в тот вечер напоминали ему то пауков, то летучих мышей?

Был час, когда жители этого маленького прифронтового городка покидали на ночь свои дома. Отсвечивавшее некоторое время лиловым небо за городским валом начало все больше темнеть.

Вскоре на улицах уже не прикуривали сигареты. Охваченные каждовечерней паникой, всякий миг могли прийти в движение тяжелые грузовики. И всех должен был избавить от опасности ближний ельник.

Калле глядел на бегущих из города людей и радовался своему предпочтительному положению. Что еще могло сделать его более счастливым: другие будут топтаться на морозе, а его ожидает теплая комната и жаркое. Рутть обещала зарезать Легионера, своего самого жирного ангорца, которого Калле однажды осенью кормил морковными листьями.

А может, в том, что он идет сейчас к Хельде Рутть, есть что-то неприличное?

Калле намеренно задал себе этот вопрос — чтобы посмеяться. Десять лет тому назад, когда Рутть была за легкое поведение исключена из средней школы, общение с такой особой могло вылиться в скандал. В то время кое-кто из товарищей по школе говорил: «Что взять с извозчичьей дочки?»

Времена изменились, но Рутть осталась прежней.

К сожалению, не осталось больше друзей, с кем можно было бы посмеяться — цинично и беспощадно. Одним из них был лейтенант Таинь. Неужели они пристрелили его, вздернули на сук или сожгли? Кто это знает.

Отец сказал: «Гордости да упрямства в тебе хоть отбавляй. И плевать на все ты мастак».

Сейчас Калле казалось, что только плевки у него и остались. Если бы этот кот на заборе чуть помедлил со своим прыжком, если бы он хоть на миг еще задержал на Калле свой взгляд…

Луна, плывшая подобно яичному желтку в лиловом супе, поднималась все выше и все больше светлела.

«Летучие мыши» улетели.

Калле уже было прошел мимо дома бюргермейстера, не заметив стоявшего в дверях человека. Но вдруг остановился и воскликнул:

— О-о, да это же госпожа Инна. Добрый вечер. А я принял тебя за тень.

Инна окончила среднюю школу cum laude. Одна из немногих в классе. Со всякими там извозчичьими дочками и с подобной Калле пришлой деревенщиной она в школе не водилась. Богатая, почитающая себя, благонравная. Потом она вышла замуж и стала матерью. Не как-нибудь там, а все честь по чести. Сейчас она стояла на пороге своего дома словно изваяние и с достоинством ответила:

— Здравствуй. Жду здесь уже сколько времени.

— Кого? Может, меня?

— Обещали зайти две девушки. Собирались идти вместе.

— А-а-а. Ну да. Любоваться луной.

— Не время сейчас шутить.

— А я не шучу. Но как же ты в такое серьезное время осталась одна? Где же твой господин и повелитель?

Ответ, которого пришлось-таки подождать, прозвучал очень весомо:

— Он поехал на важное совещание.

— В Таллин?

— Да.

— Голосовать?

На свой последний вопрос Калле и не ждал ответа. Он уже собирался двинуться дальше, но в этот момент из проулка показались девушки. Они задержались только на мгновение, пошептались и тут же, словно разрезвившиеся жеребята, бросились бежать.

Такой оборот был для Инны неожиданным. Она прямо слетела с крыльца и, задыхаясь, стала кричать во весь голос:

— Анне! Анне! Урве! Девочки, куда же вы? Подождите меня!

Но те даже не приостановились.

— У госпожи и без того провожатый! — крикнула одна из них, а ее младшая подружка при этом, видимо, еще и фыркнула.

И вдруг Инне показалось, что она не замкнула дверь, когда выходила из дому. Она торопливо взбежала на крыльцо. Дверь оказалась запертой. Вернулась и сердито упрекнула все еще стоявшего на улице Калле:

— Это вы виноваты. Теперь иди одна.

Но едва она дошла до проулка, как началась воздушная тревога. Стала завывать сирена. Мычала длинно и жалостно, точно исполинская корова. И вдруг все изменилось: лунный свет был уже не тот; и небо было теперь чуточку другим; только что произнесенные слова обрели совсем другой смысл. Кругом царили смятение и страх. И лишь тени действовали как-то успокаивающе.

Инна кинулась назад к дому.

— Это вы виноваты! — крикнула она снова.

— Я могу исправиться, — сказал Калле и направился к Инне.

Когда он вблизи увидел ее глаза, смотревшие на него из мехового воротника одновременно испуганно и злобно, его рассмешила дерзкая ассоциация: вспомнилось жаркое из кролика.

Улицы были пустынны, сирена все еще завывала, и их двоих скрывала только тень, падавшая от дома.

— Каким образом? — настороженно спросила Инна.

— Я могу проводить тебя!

— Этого еще не хватало!

— Нас никто не увидит; я отведу тебя в старый винный погребок. Он низкий, со сводчатым потолком. Ты же знаешь, там, на пастбище, за родником.

— С ума сошел.

— Пока еще нет. Просто предлагаю проводить. Если ты не хочешь идти со мной в винный погребок, если боишься, то мы можем пойти просто к роднику. Это сказочный источник.

— Я не ребенок.

— Ну конечно. И все же родник интересный. Он не замерзает, и в нем скрыты сокровища. Хочешь, я их для тебя достану. Например, подкову, которая приносит счастье. Я даже знаю, что у этой заколдованной железки — три гвоздя.

— Ее вы можете подарить своей жене.

— О-о, моей жене!

— Да, Ирме.

— А ты ядовитая. И даже очень. Не знаю только, смертельный ли у тебя поцелуй? Змеиного ли он укуса?

— Этого вы никогда не узнаете.

— Почему же? Или боишься неполных поцелуев? Так это напрасный страх — мой перекошенный рот снова в полном порядке. Хочешь, попробуем?

— Иди ты. Не протягивай свои лапы.

— Спасибо и на том, что бывшая соученица перешла на «ты».

— Извините.

Инна отодвинулась от Калле подальше. Но тут сквозь завывание сирены прорвался тяжелый гул бомбардировщиков.

— Когда начнут бомбить, желательно лечь наземь, — сказал Калле. — Это я на тот случай, если ты не знаешь. Ну ладно, мне пора.

Инна ничего не ответила; ей показалось, будто Калле смеется над ее робостью и хочет еще больше напугать ее.

Завывание сирены оборвалось где-то в далекой выси. Дежурный то ли сбежал, то ли затаил дыхание. За городским валом на горизонте кто-то словно бы моргал зеленым глазом. Или это была угасавшая вечерняя заря? А бомбардировщики все приближались.

— Всего доброго, — произнес Калле.

Когда он протянул все еще молчавшей Инне руку, над городом загорелась осветительная ракета.

Инна схватила Калле за руку:

— Не уходи! Прошу тебя, не уходи!

— Черт побери, как курить хочется, — в ответ произнес Калле.

— Боже мой, пойдем ко мне.

Они взбежали вверх по ступенькам.

— Здесь можно? — спросил он в прихожей.

— Да, — задыхаясь, ответила Инна.

Хотя в прихожей окон не было, Калле, прикуривая сигарету, прикрыл спичку ладонями. Затянувшись несколько раз, он протянул сигарету Инне:

— Хочешь?

— Дай.

Жизнь вдруг стала длинной и тонкой, подобно звуку, который может каждую секунду оборваться. Затем, одна за другой, упало несколько бомб. И вдруг Калле обнаружил, что он держит в объятиях дрожащую Инну.

— Не бойся, — сказал он, подбадривая ее. — Бомбы на город и не упали.

— Куда же?

— Наверное, в стороне бойни.

— Ох, но впереди эта страшная ночь. Все еще только начинается. И уже вторую неделю стоят эти светлые ночи… Каждый день молю, чтобы небо затянулось тучами. Ну почему не метет сейчас пурга, такая, чтобы ни один самолет не вылетел!

— Ну почему мы не медведи; залегли бы себе спокойно в лесу под хворостом в зимнюю спячку…

— Калле, прошу, будь серьезней. Меня всегда возмущает, когда люди все поднимают на смех. Я верю, что умереть гораздо легче, если успеешь в последнюю минуту опуститься на колени, сложить руки и помолиться.

Калле, смеясь, ответил:

— Ты же не собираешься умирать сейчас.

— Все равно, но я боюсь, я просто боюсь, когда ты смеешься. Смех твой словно накликает беду.

— Хорошо, больше не буду. Я — твой гость и должен тебя слушаться. Сделаю все, что ты прикажешь. Могу даже помолиться, рядом с тобой и у твоих ног. Какое счастье быть вдвоем, только ты и я. О-о, моя дорогая девочка. Да, мне нравится называть тебя девочкой.

— Что ты вообразил о себе? — спросила Инна, когда Калле сделал попытку поцеловать ее.

— Ничего не вообразил, — продолжал Калле. — Не воображаю и воображать не хочу. Я только счастлив и могу сойти с ума — от твоего запаха, твоей близости. Эта ночь для нас, только для нас.

Инна вздохнула.

— Надо взглянуть на улицу, — решила она.

Калле открыл дверь. Зловещая осветительная ракета, к счастью, уже погасла, и укромную февральскую ночь теперь освещала еще более яркая луна. В первое мгновение показалось, что на улице стоит полная тишина. Но тут же донесся грохот телег. Ни на минуту не утихавший скрип и треск, производимый сотнями колес, приближался со стороны фронта. Показалась наконец и голова обоза. Сопровождаемые призрачными тенями, одна за другой появлялись пароконные телеги. Грузные, уставшие кони ступали медленно, словно волы. Снег скрипел, возницы молчали. Зажав кнуты меж колен и засунув руки в рукава шинели, сидели на возах скорчившиеся от холода гитлеровцы.

Инна снова вздохнула.

Но Калле дал слово не смеяться.

Хвост обоза еще не достиг дома, как сирена снова подняла рев. И лишь теперь заговорил человеческим голосом этот призрачный караван. Собственно, выкрикивали всего одно слово, которое, словно по клавишам, скакало с головы обоза в хвост: Halt! Halt, Halt!

Лошади остановились, возницы сползли с телег на снег.

Когда гитлеровцы начали все, как по команде, мочиться, Инна закрыла дверь.

— Тебе холодно? — спросил Калле. — Ты вся дрожишь.

Она не ответила. Молча отомкнула дверь в комнату и, едва переступив порог, истерически разрыдалась.

— Что с тобой, что, моя дорогая? — спрашивал Калле, наперед убежденный, что ответа он не получит. Да, сказать по правде, он и не нуждался в нем.

В данный момент для него самым важным было то, что при всем этом великом горе и слезах его не прогнали, что он мог помочь отчаявшейся Инне снять верхнюю одежду, что ему позволили довести ее до кушетки и что его стерпели даже тогда, когда он осыпал поцелуями сперва шею несчастной женщины, а затем и мокрое от слез лицо…

Калле утешал ее и подступился ближе, чем надеялся. Он стал снова нашептывать слова самовлюбленного обольстителя.

У Инны, дрожавшей не только от мужского прикосновения, была лишь одна просьба: «Не закрывай мне уши!» Она напрягалась, чтобы услышать малейший звук. Но чтобы ухватить происходящее, и не требовалось напрягать слух. Любовный шепот Калле: «Моя хорошая, моя сладкая» — прервался громоподобным грохотом. Сразу же за первым взрывом последовал второй, за вторым — третий. С улицы донесся звон разбитого стекла. На этот раз бомбы падали на город.

Инна охватила руками шею Калле.

— Боже мой, что теперь будет? — отчаивалась она. — Калле, Калле!

Слова эти были полны смертельного страха. И хотя Калле знал, что в других условиях Инна никогда бы не прошептала его имени, он все же воспринял это как выражение подлинной нежности.

— Инна, моя Инна, моя сладкая девочка, все это не имеет к нам никакого отношения, — говорил он.

Она попыталась сесть.

— Сумасшедший! Ты сошел с ума! Да, теперь ты окончательно сошел с ума, — прошептала она наконец уже совсем бессильно.

Калле не воспринимал всерьез ее протесты. Женщин, как ему казалось, он понимал: одно притворство эта ихняя добродетель.

Он считал себя мужчиной, который может обладать любой, стоит только пожелать. Началось это рано, еще в средней школе, когда он в летние каникулы работал на прокладке телефонных линий и переходил с одного места на другое. Свои первые победы он праздновал на лоне природы с хуторскими батрачками. Затем начинающий покоритель женских сердец осмелился забираться на сеновалы. После чего последовали амбары с хозяйскими дочками и задние комнаты с молодыми вдовушками. Тогда-то он и начал вести дневник.

Если бы у него были под рукой исчерпывающие сведения о тех, в чьи сети он угодил или кого он (зачастую ошибочно) считал соблазненными, то страницы дневника выглядели бы как анкетные данные. Спрашивать о возрасте и семейном положении было неприлично. Имя еще куда ни шло. Но случалось и так, что графа с именем оставалась незаполненной.

Но увы, «дневник побед» перед женитьбой он уничтожил. Этой статистикой, во всяком случае перед собственной женой, хвастаться не годилось. Да и было ли это хвастовством? Скорее это было увлечением молодого мужчины, подобным любому другому хобби, к которому сам он позднее относился с извиняющейся улыбкой. И все-таки, лежа рядом с Инной, он думал сейчас о том, с какой ликующей радостью он мог бы утром записать в своем дневнике: замужняя, образование среднее, блондинка, тридцати лет, детей — трое, темперамент — больше, чем у восемнадцатилетней батрачки, первой, которой он обладал в бытность свою рабочим-телефонистом.

К слову сказать, он надеялся, что удививший его темперамент Инны загорится еще раз, сожжет и заставит все забыть. Когда Инна проснется. Сейчас была лишь полночь или, может, чуточку больше. До утра время есть, небось еще успеют.

Но, проснувшись, Инна первым делом захотела выглянуть в окно. Она осторожно приподняла маскировку и увидела, что небо затянулось тучами. Даже шел снег. Повсюду, видимо, спали; бежавшие при луне за город люди вернулись, наверно, назад.

Инна опустила маскировку и вздохнула. Теперь, когда опасность миновала, все случившееся казалось ей невероятным.

— Калле, вставай и немедленно уходи! — приказала она.

— Иди, я еще погрею тебя, — мысли его вертелись вокруг прежней задумки.

— Немедленно уходи, — повторила она.

— Сейчас всего три часа.

— Не тяни время.

Калле потянулся.

— Ну как ты можешь — так холодно расстаться. Я еще хочу обнимать тебя.

— О боже, боже…

Нет, отказ ее все же не был неискренним. Он наконец понял это. Разочарованно поднялся, наткнулся на стул и начал ругаться.

Инна протянула ему брюки.

— Тебе-то что, — сказала она при этом. — Ты одинокий. И равнять себя со мной не можешь. У меня — семья. Когда мы спали, на дом могла упасть бомба. И если бы нас обнаружили под завалом рядом, так, как мы были…

Калле, занятый одеванием, коротко присвистнул. Получилось это у него звонко, а всего два года тому назад, после злополучного падения, со свистом были трудности.

— Какой позор! — продолжала Инна. — Какой срам!

— Мертвые сраму не имут.

— Да, но живые! Что бы они сказали? Дети возвращаются из деревни, а их мать!.. Боже! И мой муж! Мои родители, родственники, друзья, знакомые. Все, все.

В глазах всех я опозорена. Стоит подумать, так меня бросает в пот. Ты не отвечаешь, молчишь, хотя — что могут такие, как ты, знать о семейной жизни.

— О, я все же испытал ее… — саркастически ответил Калле.

Он не договорил. Не было ни смысла, ни надобности.

Прощаясь, Инна не позволила себя поцеловать. Вместо этого она подняла Калле воротник. Он был высокий и почти скрывал все его лицо.

— Ну иди, — сказала она. — И смотри, чтобы никто не увидел тебя. Это было бы ужасно!

— Не беспокойся, кто там смотрит сейчас. Плохо только, что ты меня так рано выгоняешь. Придется идти к Рутть.

— Бесстыдник.

— Передать от тебя привет?

— Хочешь погубить меня?

— Рутть никому не скажет.

— Ты хочешь погубить мое счастье, мое семейное счастье.

— Единственное, чего ты можешь опасаться, так это того, что при встрече Рутть усмехнется, ну и ты тоже!

— Калле, Калле, прошу тебя — ради детей, — задыхалась Инна.

Ему показалось, что комната была полна заломленных рук.

— Я прошу! — повторила она.

— Не надо, — ответил он. — Буду нем, как могила. Я был бы последний мерзавец, если…

— Ты хороший.

— Чуточку лучше, чем был, когда вошел сюда. Если бы кошка вчера вечером смотрела на меня подольше…

Не кончив фразы, он вышел из комнаты. Такое с ним случалось и раньше: сердечность должна была где-то снова перерасти в сарказм. Что же касалось его намерения отправиться к Рутть, то думал он это без шуток. Она, пожалуй, обиделась, но опоздание можно всегда объяснить какой-нибудь правдоподобной ложью, и в нее поверят. У этой девушки доброе сердце, да и дров, должно быть, хватит, чтобы разогреть жаркое.

Но именно тогда, когда он подумал о нем, в нос ударило гарью. Ее донес ветер с той стороны города, где он сам жил, и чем дальше Калле шел, тем острее чувствовалась эта гарь, напоминая чад лесных пожарищ. Когда горела почва или тлело где-нибудь под кореньями до ползимы. Сырой и холодный дым!

Калле заторопился домой скорее из любопытства, чем из страха. Квартира, ох, к ней он был почти что равнодушен, да и что там могло стрястись — сгорело так сгорело. Он, как говорится, был гол как сокол, после ухода этой потаскухи Ирмы у него взять уже было нечего. Только одежда да еще постель.

«Голубятня», как отец именовал это каменное строение, стояла на месте. Калле перешел на другую сторону улицы, чтобы взглянуть, как там с окнами и с застекленной большими квадратами дверью, что вела на балкон. И с ними все было в порядке.

Бомбы упали за пригорком, там что-то тлело и дымилось, то ли воинские склады, то ли встроенные в косогор пекарни — это Калле не очень интересовало. Вернее, сейчас он ни о чем думать не желал, даже о своей нежданной победе над госпожой Инной. Время еще будет. Может, он уже сегодня отправится в деревню. Там длинные вечера и такие же длинные ночи. И бревенчатые стены там проконопачены мхом… И то верно, куда приятнее растянуться на кровати возле такой бревенчатой стены.

Но стоило погрузиться ему в мачехины объятия своей старой, с продавленными пружинами кушетки, как он тут же, согревшись, уснул.

Глубокого сна хватило до самого дня. И когда он наконец проснулся, то почувствовал себя совершенно выспавшимся. Оставалось лишь как следует потянуться. Затем должно было последовать приятное пребывание в воспоминаниях о пережитом ночью. Как вдруг за дверями раздалось:

— Господин Пагги, откройте. С вами хотят поговорить.

Это был голос домовладельца, как всегда бесцветный и бесстрастный.

Калле не слышал шагов. Не иначе, люди там поднялись по лестнице в момент, когда скрипели пружины этой злополучной кушетки. Или они нарочно подобрались, чтобы он не слышал. Возможно, за дверьми даже подслушивали. Не успел он и ответить, как стали стучать.

Калле хотелось крикнуть что-нибудь очень грубое. Но ругань могла быть излишней. Поэтому он бросил со скрытой злобой:

— Слышал, уже слышал.

— Да откройте же! — произнес уже совершенно другой голос.

— Сейчас, натяну вот штаны, — ответил Калле.

Стук перешел в одиночные удары.

— Черт вас дери! — с возрастающим упрямством бросил Калле.

Наконец он кое-как оделся и открыл дверь.

— Могу я теперь уйти? — спросил хозяин дома у незнакомого человека в гражданской одежде и в сапогах.

Старик с удовольствием ушел бы, это было видно, но ему велели остаться. Однако его собачьего послушания было для Калле достаточно, чтобы знать, с какими гостями он имеет дело.

— Чем я заслужил внимание господ? — спросил он и почувствовал, как рот перекосило.

Черт побери, неужели все еще дает себя знать эта старая беда, это падение?

Мужчина в гражданском не посчитал за нужное ответить. Он быстро вошел, огляделся и почти бегом направился в другую комнату. Там он начал осматривать окна и застекленную большими стеклами балконную дверь. Калле проснулся поздно, и поэтому все было еще затемнено.

— Откройте! — приказал человек в сапогах.

Будь он агрономом или ветеринаром, его можно было назвать даже симпатичным. Калле только потянул за веревочку, и маскировочная бумага послушно свернулась в трубку. Он проделал это даже с некоторой рисовкой. Посмотрел на незнакомца, но тот завел разговор с домовладельцем.

— Значит, эти окна? — спросил он.

Старик отвечал медленно, взвешивая каждое слово.

— Оно конечно, если это видели сверху, с горы, значит, тогда они вроде бы эти самые. Но только тут есть и другие дома.

— Речь идет об этом доме.

Калле повторил свой вопрос. Произнес он его с меньшим сарказмом, и все же, несмотря на это, рот снова скривился, хотя, может, и не столь заметно.

— Долго спали? — в ответ спросил незнакомый. — Ночью были на ногах?

— Да.

— Чем занимались?

— Это мое личное дело, — ответил Калле.

— Не хотите говорить?

— Разумеется.

— Неудобно?

Калле пожал плечами.

— Или боитесь?

— Бояться мне нечего.

— Интересно! Снюхались с врагом — и «бояться мне нечего». Это по вашим сигналам бомбы падали на воинские склады. Прошедшей ночью. И сделали это вы, подонок.

Калле вскипел от злости. Он был невиновен, он ничего не сделал, совсем ничего, даже самого малого. Чтобы выбраться живым из «этой каши», как он называл оккупационное время, Калле решил именно своей циничностью сохранить ко всему лояльность. Какое ему дело до разных там лагерей и партий или до красных и белых и всех их знаков отличия. Про себя он посылал их всех к чертям собачьим. Он — человек и хочет прожить свою жизнь, свой коротенький миг. А тут является этот сопляк — «подонок, снюхались с врагом…»

Калле почти прокричал:

— Это нелепость. Вы сами не понимаете, что говорите. Это ошибка… Вы спутали меня с кем-то. Это недоразумение, должно быть недоразумением.

— Не кипятитесь, в ваших окнах ночью видели свет. И свидетели подтверждают это.

— Ложь! Клевета! Эти ваши свидетели — прирожденные уроды, всех подозревают, душевнобольные люди. Да что там — они идиоты. Ночью была полная луна, и окна отсвечивали. Ну конечно, конечно. Я сам это видел, своими глазами, во время полнолуния. А эти ваши свидетели, эти ваши идиоты приняли все за сигналы.

— Вы пойдете со мной, — сказал человек в сапогах, на которого эти словоизлияния, казалось, не произвели никакого впечатления. — В соответствующем месте вы расскажете подробнее о своих преступлениях.

Взгляд Калле задержался на неубранной постели, вид ее был не очень приглядный. Вдруг она так и останется неубранной?

— Я протестую, — сказал он и первый раз в течение всего этого унижающего визита услышал, что голос его выдает тревогу и внутреннюю неуверенность.

— Ого!

Хозяин дома стоял у окна, на том самом месте, где накануне вечером сидел, сложив руки, отец. Калле начинал довольно отчетливо сознавать, что случилось нечто роковое, что-то такое, чего нельзя изменить, каким бы ты ни был невинным. И тут всю половину лица свела судорога. Правый глаз заслезился, хотя это и не были слезы. Калле вообще был далек от того, чтобы заплакать. Не возникло даже обычного огорчения, которым сопровождались эти судороги. Он отвернул лицо в сторону и изменившимся голосом произнес:

— Я не плюнул коту в морду. Я только подумал: «Что, если плюнуть!» Но из-за этого, по крайней мере, вы не можете осудить меня.

Незнакомец презрительно засмеялся.

Калле взял со стола бутылку и начал пить. Часть воды стекала на грудь, но судорога все же прошла. На сердце стало снова легче.

— Да что я с вами объясняюсь, все это чепуха, — воскликнул он почти что радостно. — Как же я смог сигнализировать из своих окон, если меня и дома-то не было. Сами подумайте: я пришел домой уже под утро, спустя бог знает сколько времени после бомбежки.

— Где же вы были?

Калле опустил глаза: да, где он был? Затем отвел взгляд в сторону: если даже сказать, пользы от этого не будет. Инна… У нее своя честь, и она будет ее любой ценой защищать. Но почему она бросилась в слезы, да еще с таким отчаянием, когда гитлеровские возницы стали под окном мочиться? Это был мерзкий вопрос. И тогда он вдруг почувствовал себя приговоренным к смерти: у него нет алиби.

В комнату вошли еще двое. Незнакомец в сапогах распахнул пальто: он был в галифе. Сапоги, галифе и — гражданское лицо.

Калле ощутил нечто близкое к тошноте.

2

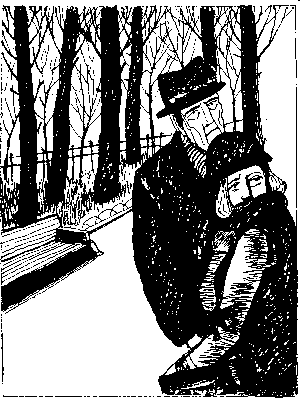

Вскоре после того как фельдшер Кивиселья, идя от тюрьмы, оставил за спиной мрачный проулок, он встретил на одной из живописных центральных улиц госпожу Инну. Он уже лет десять приветствовал эту даму почтительнее других. И вот уже десять лет Йнна едва отвечала на приветствия своего школьного товарища; порой даже трудно было понять, замечала ли она вообще того, кто с ней здоровался. Нынешняя встреча стала исключением; едва фельдшер схватился за шляпу, как на другой стороне улицы остановилась Инна.

От такой неожиданности ошеломленный фельдшер, словно истукан, застыл с приподнятой шляпой. Несколько минут назад он вышел из тюремного здания на яркое мартовское солнце и с удивлением подумал, что, несмотря на войну и ее ужасы, весна наступает и в этом году. Не меньшим сюрпризом была для него и теперешняя встреча: у госпожи Инны хватило даже любезности улыбнуться. Больше того. Когда фельдшер, этот крупный и неуклюжий холостяк, почти бегом заспешил через улицу, Инна сказала:

— Мне необходимо поговорить с вами об одном деле. Сейчас или в другой раз, когда у вас будет время.

— Для вас — когда угодно.

Тогда Инна протянула ему руку, тщательно ухоженную и не очень большую, именно такую, какой, по мысли фельдшера, должна быть идеальная женская рука. Кивиселья с радостью поцеловал бы эту руку, но не знал, позволительно ли — у такой дамы. К тому же на улице. Тем более ему, человеку, который столь отчетливо помнит всегда о своем происхождении. Вот и теперь он подумал о том, что вынужден был вскоре после Рутть покинуть гимназию. И вовсе не из-за предосудительного поведения или неспособности.

— Проводите меня, — сказала Инна.

— Вы имеете в виду, чтобы мы с вами погуляли?

— Ну, разумеется.

Кивиселья огляделся.

— А если увидят, — пробормотал он. — Разговоры могут дойти до вашего супруга. Городок у нас маленький, здесь все становится известно.

У Инны была возможность проявить свою любезность.

— Ох, что вы об этом, — произнесла она. — Мой муж знает и уважает вас. И я всегда хвалила, говорила ему, каким вы были в школе хорошим парнем.

Фельдшер беспомощно посмотрел в сторону тюрьмы и сказал:

— Когда я вышел оттуда, то всем своим существом почувствовал, что неплохо бы сходить в парк. Увидел, что с веток уже падает иней. А это могут делать птицы или солнце…

— За чем же дело стало?

— Да?

— Чему вы удивляетесь?

Кивиселья надолго умолк. Они прошли уже порядочное расстояние, прежде чем он наконец ответил, разумеется, не очень серьезно:

— Ох, если бы это счастье выпало мне в школьные годы!

Многие встречные здоровались. Молчать было неловко.

— Вы, наверное, по-прежнему холостяк? — спросила Инна.

— Верен своему сословию, — ответил он. — Все еще верен.

То, что он подчеркивал свою верность, казалось, выдавало его тайную любовь.

— Может, подошло уже время?

— Может быть, но…

— Что «но»?

— Да не знаю, как и объяснить. Это длинная история.

— А вы попробуйте.

— Война, конечно, прежде всего. И так в каждом деле, если начнешь обзаводиться семьей. Когда ты один, обходишься малым. Что, например, купишь сейчас из домашней утвари? Иногда я приглядывался: не найдешь даже ночного горшка. Прошу прощения. Да, вот видите, какие слова я начал употреблять. В разговоре с дамой. Никогда бы не поверил, что дойду до такого, но что поделаешь — жизнь. Все то, что тебе приходится видеть и слышать.

— Ох, ничего, ничего, — успокоила Инна.

Но больше слов успокаивал ее беспечный и невинно шутливый смех. Он даже подбадривал. И навряд ли без этого смеха Кивиселья, человек по натуре очень застенчивый, продолжал бы в таком духе:

— И вот что я хочу еще заметить вам, госпожа, по поводу этого обзаведения семейством: женщины приносят заботы.

— Ого! Как это понимать?

— Предложение превышает спрос. Теперь вы, конечно, станете осуждать меня, однако, по моим наблюдениям, цена понизилась.

Инна не стала осуждать. Но тут же посерьезнела, может, даже посуровела. Сказала:

— Боюсь, что вы забываете самую большую заботу семейного человека — детей.

— Да, это верно, но лишь настолько, насколько эти крошки имеют отношение к женитьбе и к семье.

— Мы отослали своих детей в деревню, — продолжала Инна. — Еще зимой, когда тут начались эти страшные бомбежки. Теперь уже прошло почти три месяца, и представьте себе — они там запаршивели. Я уже несколько ночей не могу как следует уснуть.

Так как они уже были в парке, Инна говорила обо всем этом, не понижая голоса. Встречных здесь не было, и Инна пошла значительно медленнее.

— Ох, госпожа, не слишком ли вы трагически воспринимаете эту коросту, — сказал фельдшер.

— Коросту и кровавые волдыри! Как же прикажете их воспринимать, если не трагически? Может, я должна радоваться или благодарить кого, что мои дети запаршивели в деревне?

Фельдшеру стало неуютно от ее резкого тона.

— Да нет, что вы, — ответил он робко. — Я хотел только успокоить вас и еще раз подчеркнуть, что короста сейчас явление распространенное.

— Откуда она только берется?

— Предполагают, что от недостатка сахара.

— Мои дети сладкое получали.

Фельдшеру показалось, что он опять оступился перед своей собеседницей.

— Верю, но недостаток сахара лишь одна из причин. Между прочим, короста еще и заразна.

И снова получил отпор; все больше раздражаясь, Инна сказала:

— Мой дядя и его жена, к которым мы отправили своих детей, — люди очень чистоплотные. Они образованнее и состоятельнее наших обычных крестьян.

«Одно время ее отец держал сельскую лавку», — без малейшей иронии подумал фельдшер Кивиселья.

— Как-то я обсуждал этот вопрос с одним моим другом, — сказал он. — Прошлым летом. И мы пришли к общему мнению, что сейчас весь мир полон гнилостных микробов. В конце мой друг, то ли из упрямства или охватившей его вдруг мистики, заявил: «Мертвые хотят, чтобы и мы гнили». По его словам, это как бы возмездие живым, за убитых и повешенных. А что думают врачи? Вы с ними говорили?

— Я не хотела и не хочу идти из-за этой коросты к врачам. Они во всем видят грязь. И вообще, я не знаю почему, но уже с детских лет кожные заболевания являются для меня чем-то постыдным.

— Ну-ну, госпожа Инна! Как может какой-то прыщик на теле быть позорнее опухоли, которая растет внутри человека?

— Значит, вам так не кажется?

— Теперь уже нет. Давно уже нет.

— Вы, наверное, вообще очень спокойный человек.

— Так думают. Да и я пожаловаться, в общем, не могу. При моей работе, где встречается всякое, кажется иногда, что обладаешь железными нервами. А потом, бывает, по ночам сна нет. Мысли гнетут, душа разрывается, хочется плакать, кричать. Шагаешь по комнате, кажется, с ума сходишь.

— Что вы говорите! — испуганно воскликнула она.

— Честное слово, госпожа Инна.

— Интересно, что может тревожить такого здоровяка, как вы?

— Даже не знаю, как это все начинается. Вдруг ловишь себя на мысли, что задумался над вещами, до которых тебе вроде и дела нет. Как правило, все это сентиментальные мыслишки. Вспоминается какая-нибудь история из детства, какой-нибудь друг, его жизнь. И встает вдруг человек перед тобой со всеми своими поступками — хорошими и плохими. Как недавно Калле. Ну, этот Пагги. Вы же знаете его. В школе он считался плохим парнем, я имею в виду все, что касается девочек. Доводил их, не давал проходу. А так был толковым, как говорится, голова варила, тут я ему и в подметки не годился. Родители хотели, чтобы он стал офицером или церковным служителем.

— Но из него и получился офицер, — заметила Инна.

— Да, военное училище он закончил. Прапорщиком. Боже ты мой, какими счастливыми тогда были его родители. Нет, я не смеюсь над ними, над этим грех смеяться. Ведь они его любили. Их сын, их единственный сын. И учить его было не так-то легко. Только не интересовала этого их единственного сына военная карьера. Почему, не знаю. Возможно, что на службе с ним что-нибудь случилось. Вы, наверное, наслышаны, что в школьные каникулы он зарабатывал на прокладке телефонных линий карманные деньги. Там он однажды сорвался со столба, ударился сильно, и после этого ему перекосило рот.

— Разве только рот? — спросила Инна. — Всю правую половину лица передернуло. В свое время, когда он смеялся, я не могла глядеть на него.

— Да, это верно, он смеялся, а вид такой, будто плачет. Глаз и вся щека… Это было его больное место. Я знаю, мы же с ним друзья. И почти из одной деревни. В прошлое лето он был без дела, во всяком случае, постоянного занятия у него не было, как я понял. Я и попросил, чтобы он пошел со мной в лес дрова пилить. Я, конечно, и одни справлюсь, если пилить лучковой пилой, но… Долго объяснять он мне не дал и тут же согласился. Отпуск я получил в мае, время самое нежное, деревья только взялись листвой, и лес благоухал. Ничто еще не истрепалось и не состарилось; на всем родниковая свежесть, в каждом звуке и в каждом шевелении травинки.

Вот это все и вспомнилось недавно ночью. Проснулся около двух. За окном метель столбом. А в комнате стояло такое приятное тепло; в душе возникло чувство благодарности, и я подумал о березовых поленьях. С того все и пошло. Да, с тех самых березовых поленьев.

К тому времени, когда Калле пошел со мной в лес, Ирма уже бросила его. Правда, сам он изображал это по-другому: дескать, он выгнал ее. Откуда знать, так ли легко эти вещи делаются. Но у кого нет самолюбия? У каждого мужика — своя честь, которой он дорожит. Я понемногу занимаюсь починкой сапог и, бывает, задумаюсь, и кажется, что человеческая честь все равно что колодка, по которой вся правда, вся ложь и взгляды — все пригоняются. Да бог с ним, со всем этим. Во всяком случае, Калле опять был свободным человеком и с полным правом мог проявить интерес к деревенским девицам. Пока работали в лесу, он заводил кое-какие знакомства, но боюсь, без особого успеха. Само собой, что и времени для более серьезных побед тоже было маловато. По крайней мере, так решил я, исходя из собственной неповоротливости. Но Калле, видимо, не умел или не хотел утешать себя тем, что времени мало. Вижу, страдает человек, просто сладу нет. Расспрашивать не хотелось, было неудобно. И вдруг он сам однажды начал исповедоваться.

С собой в лес он брал бутылку с водой. Когда допивал, набирал из родника новую. Вообще он принимался часто пить. Никакого значения я этому не придавал, только смотреть на то, как он пьет, было ужасно: скособоченный рот оставался с одного угла открытым, и часть воды вытекала оттуда. Я всегда старался при этом отворачиваться, и в тот день, когда он стал выкладывать свою душу, я, конечно, тоже отвернулся, потому что он сказал:

«Тебя, понятно, передергивает, что я так пью из бутылки, но не думай, что тут лапотные манеры или каприз. Вот когда ты целуешь женщину в неполную силу — это уже трагедия. Ирма свыклась, я уверен, что не по этой причине наша жизнь пошла кувырком. Сказать по правде, в последнее время мы и не целовались уже. Но попробуй-ка заведи себе без поцелуев какую-нибудь любовь. Бабы прежде всего охочи до них. Ну а если рот у тебя скособоченный и поцелуй все равно что огрызок, то, в лучшем случае, это вызывает у них смех. Или как у тебя сейчас — жалость».

До меня никак не доходило, как это связано с тем, что Калле то и дело пьет из горлышка воду; наконец он разъяснил: оказывается, он таким образом тренирует парализованную сторону рта, чтобы она однажды стала послушной. И дело будто бы уже заметно подвинулось.

Вы, я вижу, проявляете нетерпение и, наверное, хотите высказать удивление, что вот, мол, нашел себе причину, чтобы не спать по ночам. Оно конечно. Вся эта история с бутылкой и тревога из-за полупоцелуев выглядит даже смешной, не больше того. Но если вы только что видели в тюрьме это лицо, изувеченное до неузнаваемости, и знаете, что там его еще будут мордовать, но не ведаете, чем эти измывания и допросы однажды кончатся, то… Да, тогда приходит черная боль, застилает все собой, и ты вдруг чувствуешь, что ни от кого на свете не слышал таких отчаянных слов. Я имею в виду эти полупоцелуи и объяснения насчет бутылки с водой.

«Мертвые хотят, чтобы и мы гнили…» Так сказал он тогда в лесу, когда мы касались этого вопроса. Если верить этой мистической теории и предположить самое худшее, что может ожидать Калле… Н-да, конечно…

Если бы фельдшеру Кивиселья не пришло вовремя в голову, что весь этот разговор начался с Инниных запаршивевших детей, он бы продолжал свои рассуждения и дальше. Теперь же вдруг оробел от сознания, что может оскорбить или сделать больно своей спутнице, если не перестанет говорить. Быстрый, мимолетный взгляд на Инну не оставил сомнения, что он это уже сделал.

— Извините, — произнес он неловко, — я тут все говорю и говорю, а сам и понятия не имею, слышали вы что-нибудь о судьбе Калле или нет?

— Только то, что его арестовали, была какая-то вина.

— Тогда вы ничего еще не знаете. Какая-то вина! Как легко мы это произносим. Боже праведный — да это же грех смертный; его обвиняют в том, что он работал на врага. Откуда только они взяли такое страшное обвинение? Не такой он мужик. Тут нужны убеждения и нервы.

— А для убийства — разве не нужны нервы? — резко спросила Инна.

— Убийство? Кого он убил?

— Он хотел это сделать вместе со своей любовницей. Говорят, я не знаю. Мой муж сказал, что по городу ходят такие слухи. Это было совсем недавно.

Крупное и в высшей степени добродушное лицо фельдшера передернулось гримасой, но он тут же овладел собой и сказал:

— Я недавно разговаривал с Рутть. Если не ошибаюсь, это ее вы считаете любовницей Калле?

— Именно.

— Да, в последнее время у них и впрямь были небольшие шуры-муры.

— Небольшие? — иронически спросила Инна.

— Ну, может, и большие, — тут же уступил фельдшер. — Только, по словам Рутть, они были небольшие. Тут ведь кому как. Ее тоже допрашивали и задержали — на целую ночь, а то и больше. История эта забавная, и ее следовало бы услышать от самой Рутть. «Прошу рассказать, барышня Рутть Хельде, кого вы собирались в ближайшее время отправить на тот свет?» С этого она начала свой рассказ, и если бы ее снова спросили, как было дело, то она снова повторила бы эти слова. Мне казалось, что от такого вопроса должны были затрястись поджилки, однако Рутть сказала, что он ее оглушил. Она долгое время ничего не могла сообразить. Наконец на нее прикрикнули, сказали, что она лжет. Сделали предупреждение. Затем последовало разъяснение о необходимости чистосердечного признания, которое-де облегчит положение. «Будьте благоразумны и не стройте из себя дурочку. С нами не стоит играть в жмурки». Но как человек может утаить или признать то, чего на самом деле и не было? И лишь после того как следователь повторил свой вопрос и собирался поразить бедную подследственную тем, что ему, дескать, все равно все известно, кое-что в сознании Рутть стало проясняться. А вопрос его теперь звучал так: «Не скажете ли вы, что это за легионер, которого вы вместе со своим кавалером собирались убить? Хотя господин Пагги во всем уже признался, нам хотелось бы услышать это и от вас».

Подобные вопросы, как известно, задаются очень любезно. И тут Рутть расхохоталась. Думаю, что это был жуткий смех — в такой серьезный момент. И в подобном месте. Вы же помните Рутть: высокая, стройная, смуглая, с огненными глазами. Волосы — копной. Ну вот, тогда следователь и сказал, что он, конечно, наслышан о том, что Рутть является известной на весь город шлюхой, но, может быть, она помимо того еще и цыганка.

Когда Рутть сказали, что она цыганка, бедняжке, показалось, что ее обвиняют в гораздо большем преступлении, чем убийство.

— Мне она никогда не нравилась, — заметила Инна.

— Своим поведением?

— Ах, что там! Просто гадкая. С детских лет не выношу ее.

— А где вы с ней встречались в детстве?

— Не то чтобы встречались, но я частенько видела ее. Отец ведь был у нее извозчиком и к нам тоже возил товары со станции. Рутть всегда таскалась вместе с ним. Как-то шла я по двору, так она мне язык показала.

— Тогда конечно, — с полной серьезностью согласился Кивиселья. — Но все равно, как хотите, она не цыганка. То, что обожает мужиков, и то, что их у нее хватает, это, конечно, правда. Она и не скрывает этого. О нет. Притворство вообще не для нее. Как и ложный стыд. Потому-то мне и кажется, что она в своем деле любительница, а вовсе не закоренелая, как многие думают.

В прошлом году, осенью, в августе или примерно в это время завелся у нее очередной поклонник, из легионеров. Две недели жаркой любви, и снова всему конец — парень должен был отправляться на фронт.

Я не помню первую мировую, но старые люди говорят, что тогда обзаводились кроликами. Теперь идет вторая мировая, и опять кролик в почете.

В первый же год войны Рутть тоже завела себе кроликов. Ну вот. И когда Альберт, этот ее легионер, перед отправкой на фронт проводил оставшиеся часы у своей возлюбленной, Рутть сказала ему: «Как ты думаешь, не назвать ли мне одного своего кролика, самого красивого и большого, Легионером? В твою честь».

У парня ничего против этого не было. И еще она сказала:

«Я буду его обнимать и целовать вместо тебя».

«И будешь хранить мне верность?» — удивился парень.

«Да, даже верность, — поддразнила Рутть. — И даже тебе. И несмотря на то, что ты этому не веришь и остаешься таким же негодяем, как все другие. Я бы даже кормила твоего тезку лучше остальных кроликов. Ну, радуйся и кидайся мне на шею».

Парень поступил, как было велено.

«А когда ты однажды вернешься домой, — продолжала Рутть, — тебя будет ждать замечательное жаркое».

«А если я сгину в этом чертовом пекле?»

«Тогда и для него наступит конец».

«Ты зарежешь его, чтобы почтить мою память?»

«Именно так».

«И будешь сидеть одна, есть жаркое и лить слезы?»

«Живые не верят, что ты остаешься им верной, зато мертвые жаждут этого всей душой, — ответила на это Рутть. — Нет, старый ты дурень, и не надейся. Небось найдется у меня кто-нибудь, с кем я поделю и жаркое, и кровать, и скорбь свою».

Вот так будто бы они смеялись и дурачились вечером накануне расставания. Альберт ушел и погиб. Его место занял Калле, ну, не сразу, а через некоторое время. Однако Рутть не торопилась резать своего любимого кролика.

Она сделала это совсем недавно, в сущности всего дня за два до ареста Калле. В час ночной, когда Калле прощался с Рутть, они завели разговор о том, какого кролика зарезать.

«Убьем Легионера или Лупоглазого?» — спросила Рутть, провожая Калле. На улице мело, и Рутть, преодолевая взвизгивающий ветер, прокричала ему вслед свой вопрос.

«Легионера», — ответил Калле.

И теперь Рутть не поймет, откуда гестапо прознало об этом. Ведь была ночь, ближайшие соседи жили километра за два, до ближней дороги метров семьсот — восемьсот. И нигде она об этом не говорила. Ни с кем ни словечка. Значит, было у той страшной ночи ухо где-нибудь за углом дома, в каменоломных ямах, в метели и в посвисте ветра.

Рутть высмеяла следователей. Смелая девка. Просто диву даешься, как они после этого еще выпустили ее оттуда.

— А если она безвинная, — сказала Инна. — Если это все так и есть, как она вам рассказала?

— Безвинная, да, но разве с этим считаются? На тот свет спровадить можно было за один этот чудовищный смех. Или вы думаете, Калле виноват? Делайте что хотите, а поверить в то, что он работал на противника, я не могу. Как ошиблось ухо, так может ошибиться и глаз. Даже язык, и он — о боже! — не святой.

И меня вызвали на допрос, допытывались о разном. Спрашивали, кто его друзья? И являюсь ли я сам его другом? Ответил, что являюсь, конечно, являюсь.

«И теперь тоже?» — спросил следователь.

«Да, а как же иначе», — ответил я.

Он вытаращился, словно не верил ушам своим. Странное нашло на меня чувство, ну прямо зубы сводило.

«Ах, так! — протянул наконец следователь. — Ах, так!»

И вдруг в его голосе послышалось что-то чужое, холодное и угрожающее. Удивительно, как даже взгляд у человека может неожиданно измениться.

И хотя я не робкого десятка, да и со следователем этим находился в шапочном знакомстве, но должен признать, что на какой-то миг под сердцем прошел холодок.

Следователь откинулся на спинку стула и спросил, прищурившись:

«Это вам пришлось недавно приводить в чувство этого мерзавца и вроде бы вы мазали ему харю йодом?»

«Да», — выдавил я сквозь зубы.

«Ну, и как вы полагаете, его отделали так за верность отечеству?»

«Не знаю, — ответил я. — Но только на врага он тоже не работал».

«Отчего же? — с ироническим добродушием спросил он. — Может, вы считаете, что из господина Пагги еще получится добрый национал-социалист?»

Я пожал плечами.

Он засмеялся.

Я ощутил, как во мне вскипает злоба.

«Знаете, — сказал я, — поговорим как мужчина с мужчиной. И вот что я вам скажу: если обвинение против Калле…»

Он начал с издевкой смеяться.

«Конечно, Калле», — упрямо произнес я и замолчал.

«Продолжайте!» — приказал он.

Ну вот я и продолжил. Я сказал, что если обвинение против Калле и в самом деле верно, тогда естественно, что наши противники должны быть его друзьями.

«А разве нет?»

«Нет, — я подчеркнул это. — Он насквозь разуверившийся человек. Циник, для которого нет на свете ни веры, ни идей или другой святыни, если хотите — это нигилист. Однажды он сказал: «У нас нет друзей, у нас всегда были только враги, которые называют себя друзьями».

«А что вы сами думаете об этом?» — спросил следователь.

«Не может быть позиции более лояльной, чем у Калле», — сказал я с полной серьезностью, но сразу понял, что он почему-то принял это как издевку. О-о, реакция была бурной, страшнее, чем можно было ожидать. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. Лицо его выразило искреннее удивление. И тогда он произнес:

«Ваше место — в тюрьме».

Я ответил, что и без того нахожусь тут.

«Не в звании фельдшера, черт вас побери!» — выругался он, разорвал начатый протокол и выбросил его в корзину. А что ему оставалось еще, не мог же он написать там, что из-за фальшивого доноса они встали на ложный путь.

Там, в кабинете следователя, я был твердо убежден, что обвинение против Калле — сплошной вздор. Но когда я поговорил после с Рутть, то даже я засомневался. Видите ли, дело в том, что и Рутть не может сказать, где находился в ту полнолунную ночь Калле, когда бомбили накануне его ареста. Он обещал прийти к ней, они договорились, и Рутть до половины ночи ждала его у кроличьего жаркого, приготовленного из того самого злополучного Легионера.

Где пропадал Калле? Почему ом не пришел? Чем он занимался в ту роковую ночь? То, что его не было дома, подтверждает хозяин. Если бы он, как честный человек, провел эту ночь в порядочном месте, то он не стал бы скрывать этого, не молчал бы и не дал бы издеваться над собой. Следователь, тот самый, на днях встречает меня и говорит: «Знаете ли вы, что ваш лояльный проходимец ведет себя, как самый фанатичный веромученик?»

Инна отвернулась.

«Страдает из-за этой парши», — подумал фельдшер Кивиселья и сказал:

— Знаете, любезная госпожа, если вам действительно неудобно обращаться к врачу, то позвольте мне позаботиться об этом. Можете быть совершенно уверены, что старый Кивиселья справится с делом.

— Ой, я была бы от души благодарна вам, — ответила Инна.

— Да, да, — Кивиселья был смущен: на глазах Инны блестели слезы.

— Но только я прошу…

— Конечно, конечно. Все будет сделано, чтобы ваша честь не пострадала при этом. Само собой, боже сохрани. У меня есть знакомый провизор, у него я добуду коробочку нужного снадобья и без рецепта.

Фельдшер Кивиселья, возможно, и еще бы заверял ее в своей готовности услужить, но Инна вдруг заторопилась.

— В самое ближайшее время, совершенно не беспокойтесь! — все же крикнул ей вслед Кивиселья.

Потом опустил свою огромную ладонь на шершавую кору дерева и почувствовал, что солнышко уже нагрело ее.

3

Старый Отть Кивиселья, приехав в город, попросил сына, чтобы тот раздобыл ему карбида, подковных гвоздей и мыльного камня. А чтобы это было наверняка, привез с собой всевозможную «валюту»: масло, яйца, сало и даже первач, которому по вкусу и чистоте не было равного во всей округе.

Сын обещал все исполнить. Обещал сразу же. Но прошла уже целая неделя, а он и пальцем не шевельнул. Отец, как истинный крестьянин, был человек недоверчивый и боялся, что сын забудет. Но нет. Как раз наоборот: отцовская забота каждый день буквально терзала его. Подковные гвозди! Они, казалось, были ему куда-то вколочены. Еще хуже обстояло дело с карбидом: сыновнее добросовестное сердце словно бы горело в нем. И тем не менее поручение было бы легко исполнено, если бы фельдшер Кивиселья не желал избежать встречи с Ирмой.

Товар, в котором так нуждался отец, можно было добыть только у молодого Лонта. Хоть он был и живодер, но что поделаешь, хочешь получить — должен платить. Со старым мукоторговцем, конечно, было бы сподручней. Тот еще оставался человеком, и ручку пожмет, и посмеется, и в глаза взглянет.

Фельдшер сам всегда ощущал потребность смотреть собеседнику прямо в глаза, открыто и долго. Это не было привычкой или результатом хорошего воспитания. Человек, который поступал иначе, был, по его мнению, скрытным или, по крайней мере, недоверчивым. А он теперь уже наперед знал, что при встрече с Ирмой сам должен будет отвести взгляд в сторону или упереться глазами в землю. Почему? Или он чувствовал себя перед Ирмой в чем-то виноватым? Да нет, нисколько. Он был другом семьи Паггов, не столь близким, но все же. В отношениях он соблюдал дистанцию, которая не позволяла возникнуть сплетням.

Когда Ирма и Калле разошлись, он не осудил ее, как многие другие. Все мы не ангелы, думал он и даже говорил. И впервые фельдшер Кивиселья осознал, что есть положения, когда даже чистая совесть вынуждена опускать глаза. Ведь ты не знаешь о чувствах другого. Тебе хочется выразить сочувствие, хочется сказать что-нибудь утешительное. А вдруг твое сочувствие окажется излишним? Может, наконец, случиться и так, что Ирма ничего не знает о смерти Калле.

Когда фельдшер Кивиселья все-таки направился к молодому Лонту, он решился быть глух и нем. Только подковные гвозди и карбид. И ничего больше: ни чувств, ни воспоминаний, ни старых отношений. Холодно, деловито и осторожно, как обычно при торговой сделке.

К сожалению, уже с самого начала все пошло наоборот. Вальтер Лонт, этот гений меновой торговли в здешнем городишке, радостно воскликнул и бегом поспешил навстречу гостю — притворялся от неожиданности или на самом деле обрадовался. Схватил фельдшера за рукав, чуть ли не обнял его, затем любезно предложил сесть и тут же стал извиняться, что вынужден на минуточку оставить его одного.

— Особого дела у меня нет, — начал Кивиселья, — Пришел только спросить, есть ли у тебя…

Он не успел закончить.

— Да у меня есть, есть у меня, непременно есть, — быстро ответил торгаш и засмеялся. — Все — за все, и ничего — за деньги.

— Я знаю.

— Конечно, знаешь. А лозунг, правда, современный? Если бы они разрешили, поместил бы в газете, приказал бы расклеить по всем улицам объявления. А теперь будь паинькой и подожди секундочку. — Он повернулся и крикнул — Ирма! Ирма, где ты? Иди сюда, быстро!

Ирма шла со двора.

«Подковные гвозди и карбид, — твердил Кивиселья. — Мыльный камень. Я буду глухим и слепым». Но глухим оставаться он не мог, а слепым делаться не было смысла, потому что весь следующий разговор произошел в сенях.

Вальтер. Слушай, этот старик, дядя твой или отчим, он уже ушел?

Ирма. Нет, все еще здесь.

Вальтер. Господи помилуй!

Ирма. Да!

Вальтер. С двух часов!

Ирма. А что ты удивляешься — он же знает, что у тебя сегодня день рождения.

Вальтер. Неужто ему, дьяволу, не надоело?

Ирма. Ему! О нет. Никогда — если есть с кем поговорить.

Вальтер. О чем ему говорить с моим отцом? Я удивляюсь, он же не смыслит ничего в довоенных ценах на зерно.

Ирма. Отец слушает, а он рассказывает. Когда я сейчас проходила мимо них, он говорил о том, сколько съедает его квартирантка.

Вальтер. Значит, если есть с кем говорить, скучно ему не станет?

Ирма. Ему обязательно надо посмеяться над кем-нибудь. И все всегда выглядят хуже его. Как я не выношу, когда он говорит: «Моя мать учила меня говорить правду, и я никогда не врал».

Вальтер. Знаешь, постарайся отделаться от него. Чтобы до гостей он убрался отсюда.

Ирма. Он ждет, когда ты угостишь его коньяком.

Вальтер. У меня уже нет времени возиться с ним. Налей сама.

Ирма. Сколько?

Вальтер. Ну, добрый глоток, как говорит папаша Коттьлаппер. Или даже два, главное, чтобы вовремя убрался.

В продолжение всего этого диалога Кивиселья стоял, готовый уйти. Когда Вальтер вернулся, фельдшер начал немедленно поздравлять его и извиняться.

— Вот что, — сказал именинник, — незваных гостей я ценю больше, чем званых. Зовут собак. Неужели ты думаешь, что те, кого я сюда позвал, мои друзья? Да у такого человека, как я, если хочешь знать, и нет друзей, такой мужик, как я, заботится только о выгоде.

— Тем хуже для меня.

— Это почему же?

— Какая тебе от меня выгода?

— Не скажи. Придет день…

— Ты слышал притчу о божьей милости, снизошедшей на зайца?

— Ну и что?

— Так вот, если ты однажды окажешься за решеткой, то помощь моя тебе будет столь же ничтожной.

— Если вывернут руки-ноги, надеюсь, вправишь на место. И с меньшей болью.

— Ирма не слышит?

— Нет, она, наверное, на кухне. Ну, что там?

— Я смазывал йодом лицо Калле после того, как оно было измордовано в лепешку. Неприятное занятие.

— Надо думать! Ирме об этом, понятно, молчок, ни полвздоха. И старику, отчиму ее, тоже. Он так потрясен судьбой своего настоящего зятька, что, того и гляди, начнет слезы лить.

— Это трогательно слышать.

— Еще бы.

— Позволь-ка мне испариться отсюда вместе с ним.

— Тихо!

— Не забывай, что я слышал твой разговор с Ирмой.

Сын мукоторговца разразился хохотом, раскуривая сигарету, посерьезнел и сказал:

— Ну и что из того? Ты останешься здесь в любом случае. Ты мой школьный товарищ, один из немногих, кто еще остался. К тому же гостей моих ты знаешь. Они не какие-нибудь оборванцы, да их и не так уж много.

— А кто они?

— Сейчас скажу. Во-первых, наш городской голова, или бюргермейстер, как сейчас говорят, затем редактор газеты Парт и еще господин Сийлиндер, человек, о занятии которого не очень распространяются. Знаешь, наверно.

— Знаю, — мрачно ответил Кивиселья.

— Боишься его?

— Да нет.

— Тогда прекрасно. Явятся, понятно, с дамами. И у Ирмы будут кое-какие подруги. Хотя не знаю, придут ли они; их я не звал и Ирме дал понять…

— Чтобы не приходили?

— Да знаешь ли, очень уж они болтливы.

В этот момент мимо окна прошел старый Коттьлаппер. Он свою долю получил и теперь уходил, облизывая усы.

— Я приду как-нибудь в другой раз, — сказал Кивиселья.

— Ирма! — крикнул молодой Лонт. — Ирма, иди принимай — первый гость.

Кивиселья потрогал воротничок рубашки, словно он вдруг начал давить. Именинник улыбался.

Ирма вошла и уставилась на гостя, будто на привидение. Ну конечно, думал Кивиселья, если нет старой семьи, то и друзья старые не нужны.

— Рюмки, рюмки! — воскликнул хозяин. — О бутылке я позабочусь сам.

Званые гости запаздывали. К тому времени, когда первые из них изволили явиться, незваный гость был уже под хмельком и не заметил, как при виде его передернуло бюргермейстера и как он попытался тут же это скрыть. Не видел румянца, вспыхнувшего на лице госпожи Инны. Если бы он все же заметил, это, наверное, позабавило бы его. Он был уже готов говорить о коросте. К счастью, именно тогда, когда он собрался это сделать, появились дамы.

Именинник все чаше поглядывал на часы.

— Давайте садиться за стол, — решил он наконец. От этих господ не знаешь, что и ожидать. О Парте ведь говорят…

— А старый господин? — крикнул бюргермейстер.

— Он не придет.

— Почему? Заболел, что ли?

— Да нет. Он не в настроении. Ему не нравится ездить на машинах с газовыми генераторами.

Кто-то вошел в прихожую, и Ирма, оставив веселое общество, бросилась из комнаты. Когда в дверях появился Сийлиндер, смех за столом прекратился.

— Ого, здесь занимаются политикой, — произнес он, поднимая руку для приветствия.

— У тебя острый слух, — заметил бюргермейстер.

— Так в чем же дело?

— Говорят, один старик плюнул на землю, — ответил Вальтер Лонт.

— Вот как! — воскликнул Сийлиндер. — Ему не нравятся газовые генераторы. А все почему? Да потому, что грузовики с этими генераторами возят лес нашим освободителям.

— Браво, браво, — зааплодировал бюргермейстер.

Разговор на некоторое время так и застрял где-то между шутками и серьезной темой. Даже простоватый и всегда серьезный фельдшер Кивиселья сразу понял это, хмель его больше не брал. И это было печально. Дамы, между которыми его усадили за столом, были, видимо, подругами Ирмы. Женщины не самой первой молодости, но тем веселей они были. Фельдшер старательно чокался с ними, ему хотелось забыться и хоть разок сострить, но чем больше он пил, тем серьезнее становился.

Когда в соседней комнате зазвонил телефон, фельдшер был уже почти трезвый.

Разговор там был короткий. Едва Сийлиндер успел навострить уши, как именинник вернулся к столу, говоря:

— У редактора нет времени.

— Не придет? — спросил Сийлиндер.

— Нет.

— Он знал, что я буду здесь?

— Я не делал из этого военной тайны.

— Тогда понятно, — произнес Сийлиндер. — Этот пес держится от меня подальше.

— Не слишком ли важным ты себя считаешь? — спросил торгаш.

— Погоди ты, послушай, — сказал Сийлиндер. — Это было прошлой весной, когда я наступил ему на хвост. Однажды выдалась у меня свободная минутка, раскрыл я газету и начал смотреть. Чтение газет в мои обязанности не входит. Так, от нечего делать взглянул на заголовки, заинтересовался немного авторами: у одного имя, у другого инициалы; кого знаешь, кого нет.

В жизни не приходилось мне иметь дела с дублением кожи. Совершенно незнакомая отрасль. А тут вдруг перед глазами опус какого-то начинающего писаки о кожевенной фабрике. До сих пор не пойму, что заставило меня обратить на него внимание. Вдруг вроде бы что-то проклюнулось. Читаю и уже хватаю карандаш, ага: «В наше время кожу дубят научно».

Стоп! Хватит!

Посмотрел, кто же подписался под этой стряпней. Разумеется, псевдоним. Позвонил в редакцию, спросил, кто у вас этот К. Леэ. Начинающий. Хорошо, а кто он — имя его. Выяснилось, что Калле. Калле Пагги.

— Разве он и журналистикой занимался? — спросил бюргермейстер у Сийлиндера, одновременно обращаясь взглядом к Ирме.

— Да, как видите. По крайней мере, начал пробиваться. И пробился бы дальше, если бы я не помешал. Предупредил редактора, который вначале ничего не хотел понимать, и сказал, чтобы он был поосторожнее с такими мерзавцами. Чтобы читал как следует рукописи и держал глаза открытыми. Пусть не спит: враги не только на фронте. Кто тут решил, что я излишне важничаю? Ты, Вальтер. Ну, а теперь что скажешь? Бери слова обратно. Не боишься? Или нет причины, а? Потом, говорят, он где-то окрестил меня, Сийлиндера, ученым дубильщиком. Чертов неуч! Спросил бы я у него.

— Ну-ну, его же здесь нет, — примирительно заметил бюргермейстер.

— Очень жаль, очень жаль, — сказал Сийлиндер. — Увидели бы тогда, как бы я его прижал. Ученый дубильщик! Пусть никто не надеется, что от нас что-нибудь укроется. Все выплывает наружу. И об этом Пагги, косоротом, у нас имелись сведения еще до того, как он занялся в газете зубоскальством.

На одной семейной попойке он представился дворянином. Только послушайте. Дескать, он вовсе не Пагги, а Багго, фон Багго или Баггофут. Прадеды его владели землями, мызами и фабриками. Целую речь произнес на эту тему. С истинно баронским выговором. Сожалел о былых временах и высказывал надежду, что теперь они снова вернутся назад — и барщина, и скамьи для порок, и право первой ночи, и все такое. Вы, госпожа Ирма, были тогда там — скажите, разве я соврал?

— Нет, вы не соврали, — ответила она.

— И все смеялись. Или я вру?

— Да, все смеялись, только один, насколько я помню, оставался очень серьезным.

— Вот этот один и был нашим человеком, — заметил Сийлиндер. — Вы тоже не смеялись и этим понравились ему.

— Не хватало еще, чтобы я смеялась, — я ругала Калле. С ним всегда была беда: стоило ему выпить каплю — и уже пошел нести вздор.

— Вздор? По-вашему, это был только вздор? Невинная чепуха?

— Не знаю, он не думал всерьез, — ответила Ирма.

— Тем хуже для него, — отозвался Сийлиндер.

— Ясное дело, — вставил бюргермейстер. — Если бы он это серьезно, тогда он был бы настоящий дворянин.

— Наш человек, — неожиданно для самого себя произнес фельдшер Кивиселья, за это время он стал еще трезвее.

Все промолчали, словно ничего и не слышали.

— Хорошо, скажем, что это был вздор, — продолжал Сийлиндер. — А как тогда назвать все то, что мы услышали от него, когда он был уже в наших руках, за решеткой, zu sagen. Выяснилось, что он умеет высказывать свои мысли. Не только спьяну и не только на семейной попойке. Как-то утром, осенью, на главной улице, на столбе заметили приклеенную вырезку из старой газеты. На первый взгляд казалось, что это довольно безобидное объявление. Ну что странного в том, что предлагают купить насосы? Но кто предлагает? Кто дает объявление? Даже сейчас мне становится страшно, когда я произношу это: представитель немецкой насосной фирмы Хьялмар Мяэ. Причем название фирмы было зачеркнуто. Остались только насосы и их представитель — наш фюрер.

Госпожа Ирма, вы что-нибудь знаете об этом? Например, откуда он взял ту старую газету?

— Вы говорите, прошлой осенью?

— Именно.

— Тогда я уже не жила с ним.

— Очень хорошо, что вы вовремя оставили этого проходимца.

— А как вы узнали, что это он сделал? — спросила одна из Ирминых подруг.

— А почему вы не удивляетесь тому, как это мы раньше не вывели его на чистую воду? И почему мы до сих пор были такими болванами? Позволили какому-то негодяю спокойно шутить то здесь, то там, вместо того чтобы сопоставить эти действия.

— И он признался? — спросила та же дама.

— Он и не пытался скрывать. Чему вы улыбаетесь? Вы не верите? Ей-богу, чистая правда. Может, вы думаете, что мы только физически обрабатываем людей? Стоило мне лишь напомнить об этих насосах, как он тут же рассмеялся. Да, одним поздним вечером он, дескать, зашел в редакцию и там запасся клеем. Действовал в одиночку? Да, но был выпивши. Я предложил ему сигарету. На этот раз он взял и начал жадно затягиваться. Лицо его снова скорчилось в отвратительную гримасу. Хотя у меня было сильное желание двинуть ему, я все же с полным самообладанием взял зеркало и сунул ему под нос.

Я не торопился, у меня было время.

Он посмотрел, лицо его стало серым, поднял на меня глаза и так глуповато спросил: «Ну?» Я ответил ему: «Если бы мертвые могли смеяться, то, по-моему, они смеялись бы точь-в-точь как вы».

Косоротый со злости бросил сигарету.

«Может быть, они и смеются», — произнес он.

«Над чем?» — быстро спросил я.

«Мало ли над чем…»

«А все же?»

«Ну, хотя бы над геройством, которое они совершили при жизни».

Я откинулся назад и пристально посмотрел на него.

«Да, да, над своим геройством», — повторил он с вызовом.

«Над чем еще?»

«Над рыцарскими крестами, которые им навешали на грудь».

«Сегодня я не охотник до серьезных разговоров, — сказал я тогда. — Лучше поговорим о смехе: чудесная это вещь — и для живых тоже. Жаль только, что так мало людей, которые умеют смеяться».

Он подозрительно оглядел меня, но все же кивнул, правда, почти незаметно.

«Чтобы смеяться, порой тоже нужна смелость», — сказал он.

«Я тоже так думаю».

Он снова едва приметно кивнул.

«Только одному смеяться трудно, по-настоящему-то, — произнес как можно мягче я. — Лично я мечтаю о друге, с которым можно было бы посмеяться во время чумы».

Увидел, как он вдруг насторожился.

«Возможно, вам больше везло на друзей? — допытывался я. — Время есть, вспомните».

Некоторое время он молча смотрел на меня, потом сказал:

«Чего тут думать: вы же сами только что доказывали или, по крайней мере, пытались доказать, что все мои друзья смеются по-моему».

«Таннь тоже? — спросил я. — Лейтенант Таннь?»

«Да, и он тоже. Не старайтесь, вы не удивите меня своими сведениями».

Лейтенант Таннь был его другом по военному училищу. Одним из немногих или, может быть, единственным с той поры. И такой же чокнутый. Его историю вы, наверно, знаете: напился до чертиков, начал бушевать в казино, пока не разрядил свой пистолет в портрет Гитлера. При аресте у этого «героя» нашли, между прочим, письмо Пагги. Получено оно было накануне, и в нем выражалось сожаление, что друг оказался таким большим идиотом и вступил добровольно в немецкую армию. А он-то, Пагги, в свое время считал его человеком, для которого не существует ни бога, ни черта, что он из тех, кто умеет приятно позубоскалить и с кем было бы хорошо смеяться даже во время чумы.

Из моих намеков он сразу все понял. Иначе и быть не могло. Все же я надеялся, что он будет реагировать по-другому. Черт побери, меня выводило из себя его спокойствие, его безразличие, с которым он выслушивал и признавал даже самые тяжкие факты. Выводишь его на чистую воду и думаешь, что этот мерзавец испугается, начнет скрывать, струсит, начнет выкручиваться, лгать или предпримет что-нибудь еще, к чему в таких случаях обычно прибегают. Нет, этот мерзавец и глазом не моргнул: расстреляем — стреляйте, повесим — вешайте.

— А как насчет убийства? — спросил, наливая рюмки, именинник.

— Да, — поддержал и бюргермейстер. — Об этом говорили.

— Это ложь, — вдруг заявила молчавшая все время Ирма. — Говорите что хотите о нем, называйте его хоть десять раз мерзавцем, хоть сто раз тварью, но чтобы он кого-нибудь убил — этому я не поверю! Не поверю!

— Тихо, тихо, госпожа, — стал увещевать бюргермейстер.

Торгаш расхохотался.

— Уж не ревновать ли мне к мертвому? — сказал он. — Ты хочешь этого, дорогая?

Ирма промолчала.

— Горчица почему-то все время стоит перед хозяйкой, — буркнул фельдшер. — Дайте, пожалуйста, сюда тоже.

— А разве я говорил, что мы верили? — спросил Сийлиндер — Нет, любезная госпожа, мы тоже не верили. Но мы получили сведения и должны были проверить их. Может, вы хотите кричать: мол, клевета, ложные доносы — гестапо этим только и занимается. Нет, не так! Если порой и случаются небольшие ошибки и просчеты, то они всегда выясняются, и всегда строго. Так же и в этом случае. После того как были допрошены некоторые свидетели, выяснилось, что произошло недоразумение. Да, черт побери, в эту историю была впутана еще какая-то Хильда или Рутть.

— Хельде Рутть, — заметил фельдшер.

— Хельде? Ах вот как. Щедрая бабенка?

— Не знаю.

— Потаскухами не занимаешься?

— Так же, как и политикой.

— Ах, так же, как и политикой! Иногда люди выдают себя нечаянно или по глупости, вовсе того не желая. Подобно этой постельной девке. Сперва она хохотала словно помешанная, потом начала ругаться, от злости, понятно, и спросила: «Как же это мы с Пагги могли замыслить убийство этого легионера, если вы уже убили его?»

Вы слышите!

Человек погибает на фронте, а тут является какая-то развратница и заявляет, что это мы убили его. Мы! И если бы вы знали, что она еще сказала. Она спросила: «И почему вы так хотите походить на людей? Вам это не удается, хотя вы и не нанизываете свои жертвы на вертел, а закапываете их в землю».

При этом она тигрицей наступала на меня, и мне пришлось оттолкнуть ее. И тут она, чтобы показать, как грубо с ней обходятся, пошла на притворство. Уж так ее зашатало! Грохнулась в угол навзничь и зашипела, будто змея: «Что бы вы подумали обо мне, если бы я обходилась так со своими кроликами?» Сука такая!

Теперь вы видите, сколь мало у нас основания называть такие незначительные недоразумения ложными доносами. Врага мы разоблачили? Разоблачили. О каких тогда ложных доносах вы говорите? Впрочем, что касается господина Пагги — проходимцем его я уже не смею называть, — то его судьба была решена и без этого недоразумения. Убивал или не убивал, собирался или не собирался, это не имело значения — наказание свое он и без того заслужил, преступление его и так достойно смерти. Или госпожа Ирма и в этом вопросе остается другого мнения?

— Разве мое мнение имеет значение? — произнесла Ирма.

— А все-таки?

— Может, я и не собираюсь иметь свое мнение.

— Это нехорошо.

— Хорошо или нет, но полезно. Я только одно хотела спросить у вас, если разрешите?

— Прошу.

— Он признал свою вину?

— Косвенно да.

— Боже мой, все время одно и то же, — произнесла при этом Инна. — Весь вечер! Неужели больше не о чем говорить?

— Вы, госпожа, видимо, не считаете меня джентльменом? — спросил Сийлиндер.

— Нет, что вы.

— Хотите сказать, что играю на ваших нервах. Если бы вы только знали, как вы меня обижаете. Вы слышите, обижаете. И это вы! Именно вы, чью честь я защищал!

— Я не понимаю, что все это значит? — спросил бюргермейстер, услышавший, как Инна шепнула ему, что пора идти домой.

— Погоди, сейчас все поймешь, — ответил Сийлиндер. — Хотя бы то, что я порядочный человек. Еще снимешь шапку передо мной и бутылку поставишь.

Он осушил рюмку и поспешил снова наполнить ее.

— Ну что ж, говори.