ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ДИПЛОМАТ

Рассказывает Альберт Шпеер

— III —

ДЕКАН ДИКТАТОРОВ

Неаполь — Берлин,

17 декабря 1942 года

— …Я в политике без малого сорок лет, из них ровно двадцать возглавляю правительство и государство. Вы слишком малоопытны, господин Шпеер!

Всегда его недолюбливал. Сверх меры пафосен, невероятное самомнение, показная брутальность; страсть к позерству и вульгарным эффектам частенько заслоняют личность. Он и к Гитлеру поначалу относился снисходительно, если не сказать враждебно, изменив свое мнение лишь в сентябре 1937 года, после визита в Берлин.

Понятно, что меня — архитектора-выскочку, нежданно вскарабкавшегося на вакантный трон Германский империи! — дуче сейчас и в грош не ставит. Однако мы еще посмотрим, кто кого.

— Небольшой опыт не отменяет того очевидного факта, что я представляю самое могущественное государство планеты, — холодно парировал я. — Чьи вооруженные силы стоят на пространстве от испанской границы до Волги и от Норвегии до Туниса. Отдельные неудачи Вермахта, о которых вы только что упоминали, следует рассматривать именно в контексте «неудач», исправимых ошибок, вызванных недавними изменениями во внутренней политике и кадровыми перестановками в верховном командовании.

Тут я, конечно, отчасти лукавил. Бенито Муссолини можно воспринимать как угодно, но дураком итальянский дуче никогда не был — иначе не усидел бы два десятилетия в премьерском кресле. Он отлично знает, что ситуация под Сталинградом из угрожающей превращается в катастрофическую: 6-я армия Паулюса окружена, попытки деблокады котла успехом не увенчались, а итальянская 8-я армия, прикрывающая левый фланг, фактически разгромлена русскими.

Муссолини винит в гибели большей части итальянского экспедиционного корпуса именно нас.

Есть и еще одна причина неприязни, испытываемой дуче по отношению лично ко мне. Он, безусловно, крайне внимательно наблюдал за ноябрьскими событиями в Берлине и сделал однозначные выводы: вождя итальянских фашистов может постигнуть участь его германского vis-a-vis. Ко мне на стол регулярно ложатся разведсводки о положении дел в Италии, и я отлично знаю, что оппозиция Муссолини существует, пускай и не предпринимает пока активных действий.

Армия настроена прокоролевски (это отмечал еще Гитлер до войны, прямо говоря: «Итальянские вооруженные силы — не фашистские, а монархические, и Муссолини никакого влияния на дух войск вообще не имеет»). Внутри партии многие считают себя недооцененными, пример тому — Дино Гранди и Галеаццо Чиано, втихую не одобряющие блок с Германией. В такой обстановке мы обязаны выказать дуче наибольшую поддержку — военный союзник из Италии, будем откровенны, скверный, но итальянский флот всё еще остается важным сдерживающим фактором на Средиземном море, отвлекающем на себя британское внимание…

Муссолини нам нужен, особенно в свете намерений Генштаба предельно увеличить активность на африканско-средиземноморском театре, который Адольф Гитлер считал второстепенным и не заслуживающим серьезного внимания. Германия обязана любой ценой восстановить нормальное снабжение корпуса Роммеля, оказавшегося в тисках между высадившимися в Марокко и Алжире американцами и англичанами с главной базой в Египте.

Пока обстановка в Западной Африке неустойчивая и об однозначной победе Эйзенхауэра и Паттона говорить рано. Первый консул Франции адмирал Франсуа Дарлан отдал приказ размещенным в колониях войскам оказывать врагу всё возможное противодействие, так что американцы до времени связаны боями с французами. Но те долго не продержатся — им требуется помощь, обещанная нами Дарлану.

Снабжение Африканского корпуса осуществимо исключительно при контроле над центральным Средиземноморьем. Ключ к нему — Мальта, занятая британцами. Именно к Мальте решено бросить все доступные силы, причем как можно быстрее. Иначе нам придется распрощаться с Африкой и любыми надеждами остановить англо-американцев на южном фланге.

Для согласования позиций с союзником я и прилетел в Италию. Не в Рим, встретиться было решено в Неаполе — визит не носил характер государственного или официального, и уж кого я меньше всего хотел видеть, так это короля Виктора-Эммануила.

Обычная деловая поездка, да еще и засекреченная, Гейдрих настоял. Состав делегации ограниченный: несколько высокопоставленных военных, статс-секретарь МИД, руководитель РСХА Отто Олендорф, получивший эту должность в середине ноября.

Почему именно Неаполь, частенько подвергавшийся атакам бомбардировщиков англосаксов? Дуче любит символику, жесты, знаки: Неаполь — прежде всего родина фашизма, отсюда начался знаменитый «Марш на Рим» 1922 года. Вдобавок именно здесь проходила основная часть программы визита Адольфа Гитлера в Италию четыре года назад — с военно-морским парадом и пышными торжествами. Я тогда сопровождал фюрера в статусе «личного архитектора», с Муссолини виделся строго на церемониальных мероприятиях. Дуче пытается мне напомнить времена былых надежд, когда будущее виделось исключительно в радужных красках — возрождение Римской империи, Абиссиния, итальянский флаг над всем Средиземным морем?

Впрочем, это неважно. Я не верю в символы. Предпочитаю сухие выверенные цифры: численность боевых кораблей и самолетов, потенциальные возможности итальянской промышленности, людские резервы…

Об этом и поговорим.

* * *

Как ни странно, но за истекшие полтора месяца я больше всего сблизился с Вальтером Хевелем, «человеком-загадкой». Раз или два в неделю советник приезжал ко мне домой, ужинать. Появлялся и в Рейхсканцелярии — конечно, когда находился в Берлине, а не занимался разъездами по городам и весям, от Константинополя до Мадрида, при этом без всякого стеснения пользуясь моим личным самолетом. Я не возражал — обстоятельства требовали моего неотлучного присутствия в Берлине, а чтобы слетать по спешным делам в Рур или на новые авиазаводы «Фокке-Вульф» в генерал-губернаторстве, вполне хватало заслуженной и надежной «Тетушки Ю».

Хевель с воодушевлением окунулся в привычную стихию. Закулисные интриги, тайные переговоры, романтика в стилистике времен Борджа и Медичи. Однако польза от его эволюций была, и существенная — советник ухитрился сдвинуть с мертвой точки идею графа фон дер Шуленбурга и оживить нашу международную дипломатию. Если на испанском или турецком направлениях пока крупных успехов не наблюдалось, то в случае с Францией можно было говорить о некоем прорыве. Выглядело это несколько странно, если не сказать опереточно, но развитие ситуации двигалось в нужном направлении.

— Не следует считать французов сплошь эмоциональными мечтателями, не способными на серьезные поступки, — рассказывал мне Хевель, вернувшись из Виши после ставшего уже знаменитым «18 брюмера адмирала Дарлана». — Не забудьте, эта нация подарила миру Бонапарта, Генриха IV, Жанну д'Арк и Ричарда Львиное Сердце!

— Ричарда? — удивился я. — Английского короля?

— Львиное Сердце, к вашему сведению, никогда не говорил на английском языке, предпочитая родной французский, а его родителями были коренная аквитанка Элеонора де Пуату и граф Анри Анжуйский, ставший монархом Англии под именем Генриха II. Он гораздо более француз, чем корсиканец Бонапарт. Однако вернемся к Дарлану. Решительности адмиралу не занимать, он по крайней мере твердо знает, чего хочет: власть и слава, слава и власть. С такими людьми приятно иметь дело, они предсказуемы, прямолинейны и обычно бесхитростны.

— Этот ваш «бесхитростный» властолюбец устроил форменную резню, от которой даже у Гейдриха глаза на лоб полезли, — мрачно сказал я. — Создал себе репутацию.

— Иначе было нельзя, — пожал плечами советник Хевель. — Дал всем понять, что его намерения крайне серьезны и он не станет останавливаться перед такой чепухой, как насилие…

Здесь Хевель ничуть не преувеличивал. Франсуа Дарлан, получив от нас гарантии невмешательства (и срочной помощи при необходимости), показал себя просто-таки персидским сатрапом и деспотом: если маршала Петена тихо отправили в почетную отставку, одновременно изолировав от внешнего мира в одной из прованских деревушек, то Пьеру Лавалю пришлось несладко — на следующий день после захвата власти военными и создания триумвирата консулов премьера обвинили в государственной измене и прочих черных злодействах, отдали под трибунал, сработавший в незамысловатой стилистике сталинских «троек», и два дня спустя расстреляли. Хорошо, обошлось без гильотины. Аналогичная судьба постигла большинство ближайших соратников Лаваля.

Посты «первого консула», военного министра и главы кабинета занял Дарлан, моментально расставивший на ключевые должности своих приверженцев, в основном флотских офицеров, в которых был безоговорочно уверен — адмирал Жан де Лаборд стал морским министром, внутренними делами ведал адмирал Поль-Габриэль Офан, главнокомандующим назначили адмирала Жана-Шарля Абриаля.

Есть хорошее испанское словечко — junta, хунта, означающее подобный тип правления. Франсуа Дарлан, отчасти чувствуя полную безнаказанность (угрозу могли представлять исключительно германские силы на севере Франции, способные подавить мятеж моряков за несколько часов — но гарантии есть гарантии), отчасти вдохновленный открывающимися перспективами, учинил в Виши классическую военную диктатуру, какой мог позавидовать западный сосед — Франсиско Франко с его генералами.

— Они там как с ума посходили, — с усмешкой продолжал Хевель. — Первым же требованием ко мне лично, как полномочному представителю канцлера Германии, был спешный запрос о передаче Франции германскими оккупационными силами конфискованных после Компьена танков S35 Somua в количестве от трех до пяти взводов. Знаете, зачем? Провести парад! Каково?! Мне пришлось мчаться из Виши в Париж, уговаривать генерала фон Штюльпнагеля, согласовывать отправку техники лично с Йодлем… Хорошо, вы вмешались!

— Помню, помню. — Я сам едва не рассмеялся. Экстренная телеграмма Хевеля пришла поздно вечером, я лишь мысленно сплюнул и написал на бланке: «Запрос удовлетворить. Шпеер». В конце концов, дюжина устаревших Somua ничего не решает. — Парад?!

— Именно. С настоящими танками. Кстати, великолепный пропагандистский шаг, если уж основной декларацией правительства Дарлана является «возрождение славы знамен Франции». Само собой, знамен, опозоренных «предателями интересов нации». В чем именно заключалось предательство, не афишируется. Фарс под названием «процесс над Пьером Лавалем» был закрытым, но этот деятель смертно надоел французам, и его казнь по расплывчатым обвинениям была принята с небывалым воодушевлением — народу нравится, когда нелюбимые и презираемые правители получают по заслугам…

— Как бы нам не перестараться, — с сомнением ответил я. — Будет недопустимо потерять Францию на поднимающейся волне галльского национализма и реванша.

— Исключено, — отрезал Хевель. — Весь этот водевиль устроен Дарланом строго для внутрифранцузского употребления. Министром иностранных дел назначен разумнейший человек — Поль Бодуэн. Несмотря на то, что Бодуэн банкир и финансист, дипломатический талант у него присутствует, тем более что таковой пост он занимал в сороковом году, а раньше, при правительстве Поля Рейно, был государственным секретарем по иностранным делам. Он договороспособен. Полагаю, нашему МИД следует побыстрее начать подготовку мирного договора с Францией, предварительно заключив… э… обязывающие закрытые соглашения, о которых мы беседовали ранее.

Это, несомненно, был ключевой пункт. Гавани и авиационные базы на побережье Франции. Военно-морской аспект. Рабочая сила. Французские производственные мощности. Продовольствие.

И только после принятия взаимных обязательств Дарлан сможет произнести историческое «Paris vaut bien une messe».

— Работайте, господин советник.

— Я стараюсь, господин Шпеер.

Негласную встречу с Бенито Муссолини также устраивал Вальтер Хевель. Не потому, что я не доверял графу Шуленбургу и его сотрудникам — просто Хевель и раньше частенько наведывался к дуче с личными поручениями фюрера, был с ним неплохо знаком и вызывал у спесивого вождя фашистов определенное доверие. Пусть Муссолини увидит, что в Германии существует определенная преемственность и те, кто выполнял крайне деликатные задачи при Адольфе Гитлере, остались на своих местах.

* * *

…Признаться, я перестал просыпаться ночами от не запоминавшихся дурных снов только ближе к двадцатым числам ноября, когда рейхсфюрер Гейдрих в разговоре один на один подтвердил: удержались. Без всяких «кажется», «по-моему», «полагаю» или «надеюсь». Просто — удержались.

Система государственной власти, хотя и пошатнувшаяся, не обрушилась. Перетасовки в военном руководстве если и отразились на положении дел на фронтах, то ненамного — Вицлебен и чины Генштаба уверяли меня, что русские удары под Сталинградом, приведшие к окружению 6-й армии, так или иначе состоялись бы, останься фюрер жив или нет — операции такого масштаба не планируются за несколько дней. Тем более что некоторые оперативные планы пришлось срочно пересматривать: военные были убеждены, что документация из злополучного «Кондора» давно переправлена в Москву…

Генштаб сделает всё возможное, чтобы «откупорить» котел и вывести наши войска из окружения — Сталинград решено оставить, невзирая на редкие голоса в пользу продолжения сопротивления: концепция Гитлера «я не уйду с Волги» исчезла в прошлом, генералитет понимал, что лучше пожертвовать меньшим, чем потерять большее…

Настойчивая пропаганда Ганса Фриче окончательно убедила нацию в том, что мы «спасли Германию». Начались первые открытые судебные процессы по «делам гауляйтеров», широко освещаемые в прессе.

Бывшее высокое руководство пока не трогали — сидят и сидят, тем более что не обошлось без не подлежащих огласке конфузов.

Герман Геринг впал в тяжелейшую депрессию, которую врачи объяснили резкой отменой постоянно применявшихся инъекций морфия. Господи, руководитель Люфтваффе был морфинистом! Этим, похоже, и объясняются длительные приступы апатии и бездеятельность бывшего рейхсмаршала.

Роберт Лей повесился в камере, использовав разорванные на полоски кальсоны. На канализационной трубе, простите. Причина самоубийства была схожа с «болезнью» Геринга: тяжелейший алкоголизм, так называемый «синдром отмены» (во внутренней тюрьме РСХА по бутылке коньяку к обеду и ужину по понятным причинам не подавали), а надзиратели недоглядели. Очень жаль, именно этого мерзавца я бы с колоссальным удовольствием увидел на скамье подсудимых в Народном трибунале.

Гораздо сложнее получилось с доктором Геббельсом. Я упоминал, что он с удручающей настойчивостью заваливал меня письмами — как «подозреваемый» Геббельс имел право раз в день потребовать перо, чернильницу и бумагу для отправки личных депеш, однако он ни разу не написал жене и детям. На Принц-Альбрехтштрассе скопилась целая пачка сероватых конвертов плохой бумаги с простой надписью: «Берлин, Рейхсканцелярия, канцлеру Германской империи».

Я письма не читал. Во-первых, имелись куда более важные дела, во-вторых, я предполагал смысл посланий — или велеречивые обвинения в измене «общему делу», или столь же пространные оправдания. Незачем портить себе настроение, пусть РСХА и Олендорф разбираются!

Заодно пришлось несколько раз отказать в аудиенции фрау Магде Геббельс — памятуя о представленных Рейнхардом Гейдрихом сведениях о чистках в России, я прямо запретил преследования ближайших родственников «заговорщиков». То есть никакого тюремного заключения или концлагеря, в худшем случае высылка в провинцию, когда незаконно приобретенное имущество (поместья, замки или виллы, где проживали семьи) конфисковывалось в пользу государства.

Пришлось распорядиться, чтобы Магде оставили дом на Шваненвердере и берлинскую квартиру, и более того, не сняли министерского снабжения. Не мог же я обречь на полуголодное существование и выбросить на улицу шестерых маленьких детей? Они-то в чем виноваты? Да и сам Йозеф Геббельс, подходя строго, никогда не был замечен в воровстве из казны, взятках и стяжательстве, поразивших подобно чуме практически всё партийное руководство. Жил он, по меркам рейхсляйтеров, довольно скромно, довольствуясь жалованием и гонорарами (правда, очень немаленькими!) от издания своих книг и статей.

Магде Геббельс шесть раз отказали во встрече — вежливо, но решительно. Я было собрался попросить бригадефюрера Олендорфа вежливо намекнуть ей по линии РСХА, что беспокоить канцлера впредь больше не следует, но 15 ноября вдруг раздался телефонный звонок от Рейнхарда Гейдриха:

— Здравствуйте, Шпеер. Не побеспокоил?.. Можно вопрос? Как вы относитесь к перлюстрации вашей личной переписки?

Понятно. Обычный грубоватый юморок, свойственный рейхсфюреру.

— В зависимости от того, с кем переписка, — не остался в долгу я. — Если с любовницей, то отрицательно. Если с румынским маршалом Ионом Антонеску — сугубо положительно, хотя бы потому, что я ничего не понимаю из его велеречивых сообщений.

— Прекрасно, — согласился Гейдрих. — Мы это возьмем на заметку. Простите, но мне надоела бурная активность доктора Геббельса в области эпистолярного жанра, и я вскрыл все до единого письма, адресованные вам. Прочел. И знаете что? Встретьтесь с ним.

— Прошу прощения? — оторопел я.

— Встретьтесь. Геббельс изнывает от бездеятельности, в отличие от других наших подопечных.

— Встретиться? Зачем? Где? Когда?!

— Да хоть в моем кабинете сегодня вечером. Назначим на девятнадцать часов тридцать минут. Если вы не заняты, конечно.

— Не занят, — капитулировав, сказал я. В профессиональных вопросах Гейдриху верить можно. Если рейхсфюрер мягко настаивает на необходимости такого рандеву, значит, оно будет полезно для дела. — Но… Вы считаете это уместным?

— Считаю. Жду вас вечером.

* * *

Подобно мне, Гейдрих тоже предпочел не занимать кабинет своего предшественника, Генриха Гиммлера — я там был однажды, вульгарность неимоверная: руны, золотые венки, черное дерево и монументальные светильники в пилонах. Новый рейхсфюрер предпочел остаться в своем прежнем логове, занимаемом с сентября 1939-го, когда Гейдриха назначили руководителем РСХА.

— Он настаивал на сугубой приватности, — без предисловий начал Гейдрих, едва я вошел. — Придется мне подождать в соседнем помещении, но я, разумеется, буду подслушивать: микрофоны тут установлены.

— Вам по чину не «подслушивать», а «осведомляться», — фыркнул я. — Учитесь дипломатическим формулировкам.

— В узком кругу можно называть вещи своими именами. Его приведут через пять минут, если начнет бросаться с кулаками или попытается запустить чернильницей — орите, охрана за дверью.

Я проводил Гейдриха недовольным взглядом. У него сегодня чересчур искрометное настроение. Знает что-то, о чем не подозреваю я? А вообще, следовало бы дать мне прочитать хоть одно письмо, я даже не представляю, о чем пойдет разговор!

Выглядел Йозеф Геббельс после десяти дней ареста не ахти. Круги под глазами, бледность, мятый светлый пиджак. Ботинки без шнурков. Взор, однако, как и прежде, горящий.

— Вы! — Этот возглас прозвучал вместо приветствия. — Наконец-то! Почему вы так долго тянули?

Что прикажете отвечать? Ссылаться на занятость?

— Садитесь, — я кивнул на один из стульев. — И постарайтесь изложить ваши… просьбы сжато и четко. У меня крайне мало времени.

— Да-да, я понимаю! Мне ежедневно приносят газеты, я имею общее представление о происходящем!

К моему безмерному удивлению, бывший рейхсминистр не стал жаловаться на противозаконное заключение, абсурдное обвинение в участии в «заговоре гауляйтеров» или на условия содержания, хотя, как я догадывался, во внутренней тюрьме РСХА они были вполне приемлемыми. Вовсе наоборот: доктор Геббельс с обычным своим пылом начал критиковать нашу пропаганду. Газеты ему доставляли ежедневно.

Недостаточный акцент на мнение масс. Где организация митингов в поддержку действий правительства? Ошибочно игнорируется Трудовой фронт и процессы внутри него — особенно в свете провозглашенной массовой трудовой мобилизации! Международное направление охвачено крайне слабо, противодействия англосаксам не ведется! Если уж вы начали избегать откровенно антиеврейской риторики, следует усилить внимание к теме британской буржуазии, ради обогащения которой Лондоном начата эта война! Ганс Фриче, возможно, не бесталанен, однако он так и не научился видеть целостную картину, не в состоянии превратить пропаганду в единую систему, в искусство! А партия? Партийная линия?! Идеология в партийной сфере?

— Постойте, — перебил я. — У вас есть какие-то конкретные предложения?

Геббельс изумленно осекся. Проговорил:

— Но они ведь все изложены в письмах! Вы разве… Не просматривали?

— Просматривали, — раздался голос Гейдриха. Рейхсфюрер вошел незаметно. — Здравствуйте, доктор. Позвольте осведомиться, отчего вы всё это время не протестовали? Не писали жалобы во все существующие инстанции на вероломство СД? Безропотно подписали все до единой бумаги с обвинениями, все протоколы допросов? Почему?

— Потому что вы отлично знаете, я невиновен, — ледяным тоном ответил Геббельс. — И если принято решение отправить меня на гильотину, изменить его я не смогу при всем желании.

— Здраво, — кивнул Гейдрих. — Вот что мы сделаем. Отбросив все бюрократические процедуры, заменим заключение здесь на домашний арест. Дело будет рассматриваться в прежнем порядке, но раз уж вы заявляете о невиновности… Следователи обратят на это внимание. Вы, доктор Геббельс, по-прежнему остаетесь подозреваемым, не забудьте.

Я недоуменно воззрился на рейхсфюрера. Интересный поворот. Вполне в духе Гейдриха-прагматика: освободить бестолочей и дармоедов наподобие Розенберга или Дарре? Ни в коем случае! Тут же совсем иное: Йозеф Геббельс может пригодиться, тем более что он сам вызвался, при этом сохранив необходимый минимум личного достоинства. Унижаться, молить о пощаде и требовать справедливости он не стал, избрав практически беспроигрышную тактику. Всегда был умен.

И плевать, что он думает о нас, о смерти Адольфа Гитлера — наверняка догадывается! — об инсценировке «партийного мятежа» и прочем. Под домашним арестом с бдительнейшим, тотальным надзором причинить нам вред он не сумеет. А вот реальная польза может оказаться существенной — ошибки и недосмотры Ганса Фриче доктор Геббельс определил виртуозно.

— …Не боитесь, что скрытая оппозиция воспользуется им как живым символом? О чем мы многократно говорили? — поинтересовался я, когда Геббельса увели. — Вот уж кто идеально подходит к званию «старого борца» и «национал-социалиста номер три» после Гитлера и бывшего рейхсмаршала, так это доктор Геббельс. А оппозиция есть, вы сами докладываете, что мы обидели слишком многих…

— Только не в данном конкретном случае, — возразил Гейдрих. — Каждый его шаг, каждое движение будут фиксировать. Строжайшее наблюдение днем и ночью. Восемь утра — пьет кофе. Восемь пятнадцать — посетил уборную. Восемь двадцать две — листает газету. И так далее. Не думаете же вы, что Имперская безопасность оставит столь важный объект без самого пристального внимания? Пусть работает, материалы будем поставлять фельдъегерской службой.

Так и вышло. Йозефа Геббельса на следующий день вернули домой, на Шваненвердер, к семье. Дозволили, как нейтрально сформулировали бюрократы из РСХА, «ассистировать» Министерству пропаганды. Выходить за пределы поместья запрещено и ему, и фрау Магде. Разумеется, перевод доктора под домашний арест нигде не афишировался, даже в СД об этом знали только в подразделении, занимавшемся круглосуточной охраной, и в самых высших кругах.

Гейдрих оказался прав: после Сталинграда и «Таманского котла» Геббельс очень пригодился нам как пропагандист от природы. Но об этом — ниже.

* * *

Вернемся, однако, в Италию, к которой в это время года меньше всего подходили определения «теплая», «солнечная» или «гостеприимная». Небо над Неаполитанским заливом затянуто низкими серыми тучами, конус Везувия терялся во влажной дымке, постоянно моросил дождь. Оно и к лучшему — не приходится ожидать авианалетов. За последние месяцы город серьезно пострадал от бомбардировок англосаксов.

Встречались мы не в самом Неаполе, а на загородной вилле Эсперо с видом на круглое озеро Аверно — древний вулканический кратер, окруженный холмами, кипарисовыми рощами и виноградниками. Место, дышащее античностью: в одной из пещер на побережье жила кумская Сивилла, там же находился вход в Аид, когда-то здесь располагались резиденции Октавиана Августа и Марка Виспания Агриппы.

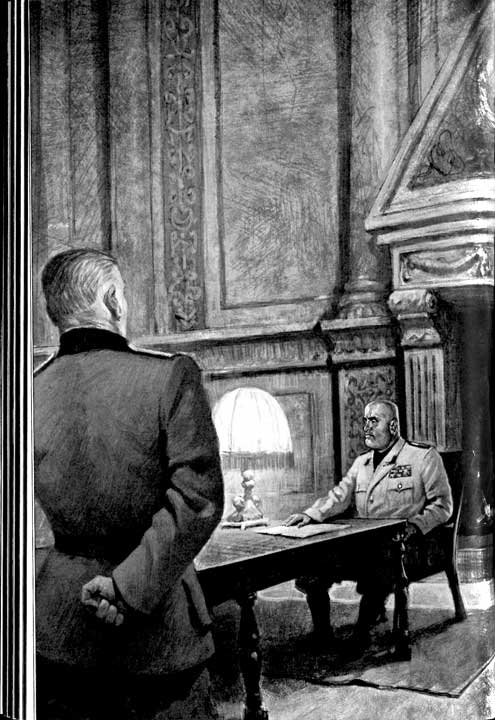

Впрочем, сейчас красоты и мифы Аверно интересовали меня в последнюю очередь. Дуче принял германского канцлера с очевидной прохладцей, всем видом давая понять: он — фигура, равнозначная ушедшему в небытие фюреру, а потому какой-то мастеровой, едва отряхнувший с колен строительную пыль, не вызывает у наследника цезарей ровным счетом никакого пиетета. Даже намекнул, что с куда большим удовольствием встретился бы с Рейнхардом Гейдрихом, поскольку «властвовать должен сильный человек». Гордец.

Я принял вызов спокойно — Вальтер Хевель предупреждал, что Бенито Муссолини обязательно испытает меня на прочность. Смутишься, стушуешься — будет только хуже: дуче начнет давить, использовать свой авторитет «декана диктаторов», выставлять неприемлемые требования — он и с Гитлером несколько раз так поступал, взять хоть историю с взятием Франции.

В 1940 году после бездарных действий итальянской группы армий «Запад» принца Умберто в Прованских Альпах, остановленной вдвое меньшим по численности противником, Муссолини все-таки вытребовал у фюрера свою оккупационную зону, аннексировал Ментону и предъявил претензии на Ниццу и Корсику. Отлично помню, как возмущался тогда Гитлер, охарактеризовав притязания итальянцев несколькими хорошими окопными словечками времен Первой мировой. Тем не менее фюрер частично пошел на уступки, чтобы не обижать союзника по «Оси».

Теперь же мне предстояло убедить дуче в том, что Францию необходимо оставить и позабыть фантазии об Alpi Occidentali. Причем оставить без компенсаций с французской стороны — будет лучше вернуть Африканскую империю и расширить ее с помощью Германии.

Крайне сложная задача, признаться. Особенно на фоне нашего поражения под Эль-Аламейном, продолжающегося наступления генерала Монтгомери в Ливии и высадки американцев. Не говоря уж об отвратительной — чего скрывать! — ситуации под Сталинградом.

Я взял с собой в Италию генерала от артиллерии Вальтера Варлимонта, заместителя начальника штаба оперативного руководства, одного из плеяды «молодых теоретиков» — в конце тридцатых именно он создавал новую структуру командования Вермахтом и вместе с Йодлем разрабатывал «Барбароссу». Был причастен к группе фон Трескова, но активного участия в военной оппозиции не принимал, выступая сочувствующей стороной. Варлимонт и должен был объяснить Муссолини нашу новую стратегию — уделить пристальное внимание Африке и Мальте.

Впрочем, дуче занимала совсем иная тема.

— Что он о себе вообразил? — громыхал Муссолини. — С вашего попустительства Дарлан творит абсолютно недопустимые, возмутительные вещи! Достаточно одного моего слова, чтобы итальянские легионы прошли маршем до Виши и положили этому конец!

На мой взгляд, французский Первый консул и впрямь перестарался с бонапартистской мишурой и заявлениями, которые со стороны разоруженной Франции звучали несколько легкомысленно. Все эти «золотые орлы, прославившие себя под Аустерлицем и Фридландом», «штандарты, развевавшиеся у подножия пирамид», и прочие «походы Великой Армии» вызывали неистовые восторги у французской публики, но до крайности раздражали очень многих по обе стороны фронта — начиная с дуче и заканчивая Черчиллем, вкупе с поддерживаемой русскими и американцами «Свободной Францией» дезертира де Голля.

Значит, марш легионов на Виши? Отлично. Ты попался.

— Хотелось бы уточнить, что во Франции размещены две наших полевых армии, — полубезразличным тоном заметил я. — И Девятый воздушный флот. Не уверен, что итальянский командующий, принц Умберто Савойский, после своих блестящих успехов сорокового года решится на повторную попытку совершить легкую прогулку на северо-запад с учетом этих обстоятельств…

Умей дуче убивать взглядом, меня тут же разорвало бы в клочья. Намек был слишком очевиден: не лезьте, иначе будете иметь дело с германской армией.

— Изложите ваши соображения относительно французского вопроса, — ледяным тоном сказал Муссолини.

— Данный вопрос следует рассматривать комплексно, в контексте изменений политики Германской империи на Средиземноморье, — сказал я. — Вы прекрасно осведомлены о том, что наши части в Северной Африке не способны действовать против англо-американцев без стабильного и гарантированного пополнения людьми и техникой, без устойчивого снабжения и поддержки с воздуха. Генерал Варлимонт?

— Слушаю, господин рейхсканцлер?

— Вам слово. Озвучьте общие позиции Генштаба по африканскому вопросу.

Вальтер Варлимонт дисциплинированно озвучил. Германия изыскивает внутренние мобилизационные резервы и наращивает производство вооружений с целью ликвидировать один из двух фронтов, на которых мы ведем боевые действия. Если в отношении России до наступления следующей летней кампании принят принцип «сдерживания», то, по накоплении сил, решительный удар следует нанести на юге, пока англосаксы окончательно не перехватили инициативу.

Мальта. Предельно возможное усиление Африканского корпуса.

Сбросить Эйзенхауэра и Паттона в Атлантику.

Возобновить наступление на Египет.

— Вы полагаете, это невыполнимо? — сказал Варлимонт, наблюдая за скептическим выражением на лице Муссолини.

— Я полагаю, что Италия за неимением значительного военного потенциала вряд ли сможет поддержать инициативу германского Генштаба, — буркнул дуче. — Наш флот изолирован в гаванях, у британцев превосходство на море и в воздухе.

Неужели он начал здраво оценивать свои силы?

— Бригадефюрер Олендорф? — попросил я. Надо наносить следующий удар. — Вы хотели известить дуче о некоторых сведениях, полученных из «американского» отдела РСХА? Извольте.

Отто Олендорф прекрасно подготовился, благо информацией владел в полной мере.

В отличие от России и Британии, разведка в Североамериканских Штатах оставалась не слишком эффективной. При этом наша (пускай и крайне немногочисленная) агентура чувствовала себя в США неплохо, работала в достаточно комфортных условиях, активно сотрудничала с ирландскими эмигрантами, симпатизировавшими странам Оси. К сожалению, до войны не удалось создать в Северной Америке разветвленную агентурную сеть, Абвер так и вообще свернул свою деятельность в июне 1941 года — оставались только разведчики от Имперской безопасности.

Именно благодаря недостаточному вниманию к североамериканскому направлению мы прошляпили высадку союзников в Африке. Разозленный Гейдрих распорядился утроить усилия — «оживить» агентов в Мексике и Канаде, начать вербовку среди американцев, особенно немецкого и ирландского происхождения. Первые плоды не заставили себя ждать, и мы сочли необходимым поделиться информацией с Муссолини, поскольку отдельные донесения непосредственно касались Италии.

— Сицилия? — Едва дуче уяснил, что ему втолковывает Олендорф, как немедля вышел из себя. В отличие от Гитлера, который весьма расчетливо, с театральными эффектами и выверенной лексикой, распределял свой гнев и умел вовремя остановиться, южный темперамент Муссолини удержу не знал: — Проклятое гнездо! Змеюшник, который Давно следовало залить горчичным газом, вытравив всех, от младенцев до старух!..

И так далее. Сицилию Бенито Муссолини не любил давно и прочно, мне перед поездкой предоставили краткий доклад по теме, чтобы ввести в курс дела.

Мафия. Коза Ностра, с которой дуче боролся последовательно, жестоко и не выбирая методов. До прихода фашистов к власти Сицилия была фактически неуправляема, настоящей властью обладали исключительно вожаки преступных семей, наподобие дона Чичо Куччи, нарочно оскорбившего Муссолини во время его первого визита в Палермо в 1925 году. Дон Чичо, одновременно являвшийся мэром городка Пьяна-деи-Гречи, громко изумился численности охраны премьер-министра и вождя партии, во всеуслышание заявив: «К чему столько полицейских? Рядом со мной Вашему превосходительству нечего бояться, ведь в этом городе приказываю я!» После чего обернулся к публике, провожающей высокого гостя, и произнес: «Чтоб ни один волос не упал с головы Бенито Муссолини, моего друга и лучшего человека на этом свете!»

Муссолини обиды не спустил, а дон Чичо, в старые времена привыкший с пренебрежением относиться к облеченным властью гостям из далекого Рима, не осознал, с кем именно связался.

После жалоб ветеранов Первой мировой и латифундистов Сицилии на чудовищную преступность дуче объявил мафии войну на уничтожение. Новый префект Палермо Чезаре Мори, получивший от главы правительства чрезвычайные полномочия, начал в ноябре 1925 года масштабную операцию против Коза Ностры — сотни арестованных по малейшему подозрению, громкие судебные процессы, пожизненные приговоры. За два года сицилийская мафия была в самом буквальном смысле этого слова вытравлена: те, кто не попал за решетку, бежали из Италии.

Бежали в Североамериканские Штаты, где снова занялись привычным делом. В те годы эмиграцией руководил дон Вито Касчио Ферра, «король мафиози»; ныне «делами» руководили его многочисленные наследники.

К таковым, по сведениям внешней разведки РСХА, и обратились руководители американского Федерального Бюро Расследований с просьбой «помочь» в борьбе против общего врага — Бенито Муссолини. Только для правительства США дуче был врагом военным, а для мафии — врагом кровным, человеком, лишившим их родины, подвергшим репрессиям обширную родню и разогнавшим сицилийские «семьи».

В обмен на помощь предлагалось позабыть о многих прегрешениях мафии — Америке требуется агентура в Италии, способная вести диверсионную и разведывательную деятельность, а также способная в нужный момент выступить с оружием в руках на стороне союзников. По рукам, синьоры?

Олендорф рассказал, что из США кружными путями, через Францию, Испанию и Турцию направились «авторитетные люди» — с деньгами, а главное, с идеями «освобождения от тирании». Пока их немного, но они есть. Документы по этому вопросу будет переданы итальянской тайной полиции. Вы понимаете, чем в перспективе может грозить нарастающая активность Коза Ностры на итальянской территории? Особенно на Сицилии?

— Отторжением и созданием плацдарма для англоамериканцев, — будто невзначай заметил генерал Варлимонт. — Не забудем, что от побережья Туниса до Сицилии всего сто пятьдесят километров, а в ноябре англосаксы доказали, что способны проводить крупные десантные операции. Тунис и Ливия не должны быть сданы союзникам. Любой ценой.

— …Мальта, — после долгой паузы сказал дуче. — Мальта, будь она проклята! Но как? Какими силами? Командование?

— С германской стороны — фельдмаршал Кессельринг, — мигом отозвался Варимонт, — с итальянской — адмиралы Карло Бергамини или Луиджи Сансонетти. Воздушная блокада Мальты со стороны Люфтваффе, несмотря на то, что остров нашпигован радарами и «Спитфайрами», осуществима. Мы постараемся не повторить прежних ошибок.

— Топливо для нашего флота? Его нет.

— Мы выделим резервы специально под эту операцию, — отозвался я, поскольку экономическая часть планирования висела как раз на канцлере. — Вам и адмиралу Дарлану.

Муссолини скривился: было видно, что упоминание новоявленного французского диктатора ему неприятно. А еще неприятнее взаимодействовать с флотом Франции, буде такое произойдет.

Я отчетливо понимал, что обещание могу и не выполнить: месячная потребность французского флота в мазуте составляла 230 тысяч тонн, итальянского от 150 до 200 тысяч. С учетом экспорта из Румынии в 1,8 миллиона тонн в год и собственно германской добычи также в 1,8 плюс Венгрия 460 тысяч. Учтем не только боевые корабли, но и транспорты!

Мало, очень мало! А ведь сколько нефтепродуктов пожирает Восточный фронт!

Ради одной Мальты мы вынуждены будем посадить Германию на голодный топливный паек, но… Но военные во главе с Вицлебеном настаивают: дальнейшее пренебрежение Средиземноморским театром приведет нас к катастрофе. Благодаря фюреру это направление было позабыто и стало «сиротой войны». Чтобы вынудить британцев закрыть Западный фронт или снизить активность до минимальной, мы обязаны выправить ситуацию и одержать решительную победу! А там можно будет разобраться и с русскими.

Даже если так, мы сумеем обеспечить лишь месяц-полтора активных действий флотов Италии и Франции с гарантией оперативной свободы. Не успеем — поражение неизбежно. Риск колоссальный, и Муссолини это понимает.

Привлечь Испанию не получится: Франко не откажется от нейтралитета, а мы не вправе ставить под угрозу поставки испанского молибдена и марганца, если начнем шантажировать каудильо возможным вторжением…

Экономика, экономика и еще раз экономика — прав был Карл Маркс, это краеугольный камень всего!

— Карло Бергамини, — неожиданно сказал дуче. — Он хороший адмирал. Думаю, ему следует отправиться в Берлин, чтобы обговорить детали с генералом Йодлем и главнокомандующим Вицлебеном.

Я затаил дыхание. Неужели победа? Муссолини осознал, какие последствия принесет потеря Африки? Эрвин Роммель, может быть, и гений, но он не способен воевать без танков, авиации, пополнения и бензина…

У меня нет никаких иллюзий относительно итальянского флота, но его задача — хоть как-то обеспечить прикрытие десанта при комбинированной воздушной и морской операции. Мы сумеем вытащить с Восточного фронта некоторое количество лучших бомбардировочных эскадрилий, Альфред Йодль предложил даже оголить на десять дней ПВО Германии, чтобы отправить выученные экипажи на юг. Задействовать тяжелые Ме.323 с прикрытием истребителей, чтобы высадить на Мальту хотя бы несколько десятков легких танков Pz.II.

Авантюра, конечно. Причем авантюра, разрабатывающаяся Генштабом в спешке, с огромными логистическими и снабженческими трудностями. Но если не сейчас, то уже — никогда.

А передышки на Востоке не предвидится, и этот фактор тоже стоит учитывать.

— Адмирал Бергамини может вылететь на моем самолете сегодня же, — сказал я дуче. — Время очень коротко, ваше превосходительство. Каждый день — на вес золота.

— Знаю, — угрюмо отозвался вождь итальянских фашистов. — Поэтому надеюсь на одно: Примадонна дарует нам чудо.

* * *

— Не эпохальный, но все-таки успех, — покивал граф Вернер фон дер Шуленбург. Я встретился с главой МИД незамедлительно по возвращении в Берлин в тот же вечер. — Вы его припугнули и заставили задуматься. Пути к отступлению у Муссолини давно отрезаны. Даже после Польши он еще мог броситься в объятия британцев, но вслед за французской кампанией и вступлением Италии в войну на нашей стороне Черчилль окончательно поставил на нем крест… Отказ от сотрудничества с Германией быстро приведет фашистское государство к краху, в одиночестве Италия не выстоит, а в Лондоне неоднократно заявляли: уничтожение режима Муссолини — вторая в очереди задача после победы над Германией.

— Черчилль не остановится? — прямо спросил я. — Никаких шансов?

— Отчего же, шанс есть. Единственный. Возвращение Европы к состоянию на 31 августа 1939 года, а в идеале — к домюнхенской системе, с учетом независимости Австрии, компенсации Германией всех военных расходов, разоружения и так далее. Второй Версаль. И мы, и британский премьер понимаем, что это невозможно.

Я беззвучно чертыхнулся под нос. Зондирование британских намерений через нейтралов Шуленбург начал сразу после «Валькирии», шведским дипломатам были даны прозрачные намеки, что новое правительство Рейха готово через посредников начать консультации по вопросу германо-британского урегулирования. Именно «урегулирования»: формула нейтральная, ни к чему не обязывающая. О перемирии и речи не шло — Шуленбург прямо сказал мне, что, если это слово будет произнесено вслух, кабинет Шпеера и дня не продержится: военные воспримут разговоры о замирении с англичанами как измену.

Вскоре последовало выступление Уинстона Черчилля по лондонскому радио — упустить минуту триумфа над своим злейшим врагом он не мог. Сказать, что его речь была оскорбительной, даже хамской — значит не сказать ровным счетом ничего. Начал британский премьер с перечисления всевозможных злодейств Германии начиная с 1933 года. Попрание Версальской системы, перевооружение, захват Австрии, потом Судеты и Богемия, затем Польша — за честь и свободу коей, собственно, и выступила Британская империя.

Основной посыл был таков: Германия — это Гитлер, а Гитлер — это Германия. Порождение преисподней, ввергнувшее планету в огненный вихрь новой мировой войны. Далее шли пышные эпитеты, высокопарные метафоры и незатертые сравнения. Черчилль — умелый пропагандист и разбирается в столь хитром деле не хуже доктора Геббельса.

Приводить здесь полностью этот сомнительный шедевр ораторского искусства смысла нет, тем более что речь ориентировалась строго на британскую публику. Синопсис, в двух словах, таков: «Господь покарал самого чудовищного тирана в истории человечества». Я прислушивался к другому — хватит ли у премьер-министра рассудительности сделать хоть крошечный шажок навстречу? Если уж «деспотия, порожденная самой низкой и подлой идеологией и ее творцом», пала?

Ни слова, ни намека. Наоборот, одни надменные словеса в адрес «преемников Гитлера, чей разум доселе затуманен ядовитыми испарениями национал-социализма». Германия должна отринуть пагубные идеи. Германия должна раскаяться перед всем цивилизованным миром. Германия должна проклясть свое постыдное прошлое. Германия должна…

— Германия никому и ничего не должна, — сказал я тогда вслух. — Значит, война…

Дипломатические каналы этот вывод подтвердили: англичане настроены на борьбу до конца, особенно теперь, когда за спиной Черчилля встали Соединенные Штаты с их неисчерпаемым потенциалом — со стороны фюрера было непростительнейшей ошибкой объявлять войну Америке только ради солидарности с японским союзником. И бесспорно, нельзя не учитывать решающий фактор Восточного фронта, отнимающего большую часть сил, техники и ресурсов.

— Риббентроп оставил нам не самое лучшее наследство, — покачал головой граф Шуленбург. — МИД занимался чем угодно, только не прямыми обязанностями: поддерживать репутацию Германии среди стран, не вовлеченных конфликт, работать с лояльными государствами, изыскивать новых союзников. Мы утеряли влияние в Турции, забыли о весьма перспективном индийском направлении. Доктор Шпеер, вы знаете, кто такой Субхас Чандра Бос?

— Не слышал.

— Радикальный индийский политик, дважды был председателем Индийского Национального Конгресса, глава патриотической партии, выступающий против английского колониализма. С началом войны искал поддержки у русских, после отказа Сталина вышел на представительство Германии… Сейчас сотрудничает с японцами в Бирме. Отношение Риббентропа к Чандра Босу можно охарактеризовать как «презрительно-небрежное»: унтерменш, которого можно использовать только для создания добровольческой части из индийских военнопленных. Представляете, каковы возможности? Ударить руками самих индусов по Британской Индии?

— Ударить? — с сомнением переспросил я. — Вооружение, обучение, военные советники? Нереально.

— Поможет Япония, — отозвался граф. — И кто говорит о «войне»? Неповиновение и мятежи в колониях, срыв поставок в метрополию, да всё что угодно! Наша задача — признать независимость тех районов Индии, которые будут способны занять мятежники. Но это лишь фантазии, без какого-либо внятного планирования. Я оживил индийский отдел МИД, работа начата, но результатов придется ждать.

— Хорошо, — кивнул я. — Попытаться стоит, особенно координируя действия с Токио. Кстати, а что Сталин? Уинстон Черчилль озвучил свою позицию, донеся ее до всего мира. Рузвельт ограничился письменной декларацией, вся суть которой сводится к лапидарному «если Гитлер умер — это хорошо». Реакция Сталина?

— Он до сих пор молчит, — помедлив, ответил министр иностранных дел. — Несколько статей в русской прессе воспринимать всерьез невозможно, сплошная пропаганда. Равно и определить по ним отношение Москвы к нашему правительству. Молчание Сталина меня беспокоит больше всего. Смею думать, что за время работы в Москве я достаточно изучил повадки лидера большевизма и… И я боюсь, что он готовит для нас неприятный сюрприз.

— По-моему, все неприятности давно случились. Армия Паулюса окружена, несмотря на приказ пробиваться из «котла» и наступление Манштейна, со стороны Котельниково реальных успехов мы пока не видим.

— Сталин молчит, — повторил Вернер фон дер Шуленбург. — И мне, признаться, от этого факта до крайности неуютно…

Назад: 3. СЕРДЦЕ ШЕСТОЙ АРМИИ

Дальше: — IV — STURM BRICH LOS