Д

Даниила Московского, благоверного князя, на площади Серпуховской заставы часовня (Даниловская площадь).

Выстроена в 1998 г. (архитекторы Ю.Г. Антонов, Д.С. Соколов) и освящена 17 марта 1998 г. Приписана к Данилову монастырю.

Двенадцати апостолов в Кремле, в бывшем Патриаршем доме церковь (Кремль, Соборная площадь).

Патриарший дом (палаты) построен русскими мастерами по заказу патриарха Никона, на Патриаршем дворе, находившемся во владении глав Русской Церкви, начиная с первой четверти XIV в. Огромное трехэтажное здание, состоящее из парадных, жилых и служебных палат и обширной домовой церкви Двенадцати апостолов, возводилось в 1653–1656 гг. Первый этаж занимали хозяйственные службы, второй – парадные палаты и храм, третий был отведен под личные покои патриарха. Последующие века изменили внешний облик, планировку и убранство дома. К тому же в первой четверти XIX века сильно урезали пространство, занимаемое Синодальным двором.

Бывший Патриарший, а теперь Синодальный дом перед 1917 годом включал в себя церкви Двенадцати апостолов и апостола Филиппа, Мироваренную палату, помещение конторы Священного Синода, кельи для монашествующих и служащих. Пятиглавый трехапсидный храм Двенадцати апостолов был поставлен на две проездные арки. Его начинали расписывать в 1656 г. Симон Ушаков и другие мастера, но в связи с опалой патриарха Никона работы по украшению храма были прерваны. Освятить до конца устроенную церковь смогли лишь в 1681 г. С середины XVII века иконостас, стенопись и благоукрашение неоднократно менялись. Среди замечательных древностей здесь сохранялись храмовая икона Двенадцати апостолов XII–XIII веков, по преданию, присланная римским папой Петру I; Черниговская икона Божией Матери 1658 г.; образа святителя Николая XIV века; апостолов Петра и Павла 1682 г. и многие другие. В алтаре в особом ковчеге хранились святые мощи, выдаваемые для антиминсов в новопостроенные церкви. В южной апсиде алтаря в тридцати четырых массивных серебряных сосудах держали драгоценное миро, которое раздавалось через архиереев по всей России. А варилось святое миро на одном этаже с храмом, в Мироваренной (Крестовой) палате. Первоначально эта палата площадью около 280 квадратных метров предназначалась для приемов царем послов, для торжественных царских обедов и для Церковных Соборов. С 1763 г. до Октябрьского переворота 1917 г. в Крестовой палате варили миро.

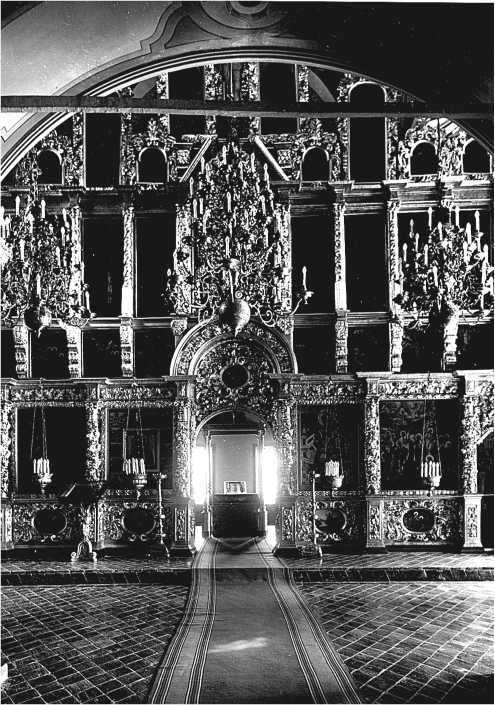

Церковь Двенадцати апостолов пострадала от варварского артиллерийского обстрела Кремля в начале ноября 1917 г. Но вскоре реставраторы отремонтировали храм. В 1929 г. музейные работники установили в нем пятиярусный, из резного золоченого дерева иконостас конца XVII – начала XVIII века, спасенный из взорванного Вознесенского кремлевского монастыря. Позднюю роспись забелили, сохранив лишь фрагменты живописи XVII века, открытые реставраторами в барабане центрального купола. Пол выложили керамической плиткой по образцу пола 1681 г., обнаруженного в алтаре.

Значительные реставрационные работы были проведены в Мироваренной палате, где разобрали перегородки и расписали своды по мотивам древнерусских орнаментов. Весь второй этаж Патриаршего дома ныне занят экспозицией Музея прикладного искусства и быта России XVII века. В помещении храма Двенадцати апостолов, кроме старинного иконостаса, на стенах находится более двадцати икон XVII века. Среди них две из кремлевского Успенского собора: «Распятие с апостольскими страстями», написанная Федором Рожковым в 1699 г., и «Рождество Божией Матери», написанная Кириллом Улановым в 1698–1699 г.х. Из разрушенного кремлевского Чудова монастыря поступили Царские врата работы Симона Ушакова и старинные иконы: апостола Андрея Первозванного, написанная Федором Зубовым в 1699 г., праотца Исаака, Распятия с праздниками, Толгской Божией Матери. В музейной экспозиции находится икона из упраздненной еще до революции церкви Похвалы Божией Матери – мученика Феодора Стратилата, написанная Симоном Ушаковым в 1676 г.

Примыкающая к храму с запада церковная трапезная знакомит с произведениями русского художественного шитья XVII века. Среди них хранившиеся ранее в Патриаршей ризнице покров «Митрополит Алексий» – вклад царя Алексея Михайловича в Чудов монастырь (1650 год), пелена подвесная «Божия Матерь Владимирская» (1639 год), плащаница – вклад царя Михаила Федоровича (1627 год), а также различные покровцы, хоругви и т. д. В двух небольших палатах, примыкающих к трапезной, показано внутреннее убранство богатого московского дома XVII века. В парадных сенях, расположенных перед трапезной, помещены священные и бытовые предметы, принадлежавшие русским патриархам: клобук, посох, саккос и кафтан патриарха Никона, клобук и братина патриарха Филарета. Крупнейшая экспозиция прикладного искусства помещена в огромной Крестовой палате. Здесь выставлены оклады икон, богослужебные сосуды, подсвечники, чаши, ковши, кувшины, братины, блюда, чарки и т. д. Среди них множество памятников западноевропейского и восточного искусства, привезенных в Россию в прошлые века. В центре же палаты под резной деревянной сенью стоит печь для варки святого мира и серебряная, украшенная изображениями, массивная кадь – дар императрицы Екатерины II.

Двенадцати целителей храм-часовня (Свободный проспект, дом № 4а)

Создана в бывшей трансформаторной будке при храме Спаса Нерукотворного Образа в Гирееве (Перово) в честь святых Двенадцати целителей Косьмы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая, Сампсона и Диомида, Фотия и Аникиты, Фалалея и Трифона.

Девяти мучеников Кизических в доме князя Мещерского церковь (уничтожена).

Здание представляло собой примечательный памятник архитектуры, включающий в себя каменные палаты XVII века и главный дом с пейзажными росписями, в отделке которого принимали участие известные архитекторы О.И. Бове и С.П. Кампиони (Большая Никитская улица, дом № 5). В 1859 г. его приобрел князь Мещерский, и уже 14 декабря того же года в нем был освящен храм в честь Девяти мучеников Кизических. Храм закрыли вскоре после Октябрьской революции 1917 г.

Девяти мучеников Кизических, что на Кочерыжках, церковь (Большой Девятинский переулок, дом № 15).

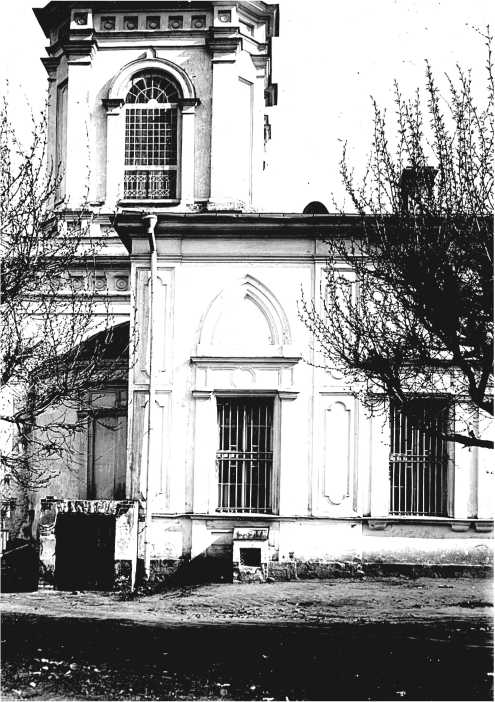

Храм известен в этой местности с 1698 г. Его построили невдалеке от патриаршего Новинского монастыря в честь того, что патриарху Адриану прислали с Православного Востока частицы мощей Девяти мучеников Кизических Антипатра, Феогния, Руфа, Артема, Феостиха, Магна, Феодора, Фавмасия и Филимона. Здесь была патриаршая слободка и огромное хозяйство: пруды с ценной рыбой, сады, поля и огороды. Первоначально, храм был деревянным Современное церковное здание было выстроено в 1732–1735 гг. на средства купца Андрея Семенова. Придел во имя архангела Михаила освятили в 1736 г., а главный престол во имя Девяти мучеников Кизических – в 1738 г. Новая трапезная с приделами архангела Михаила и великомученицы Варвары были возведены в 1738 г. на пожертвования Варвары Челищевой и Варвары Нерской. К 1844 г. завершили строительство трехъярусной колокольни.

В 1929 г. храм закрыли и переоборудовали под административное здание. Храмовый образ Девяти мучеников был перенесен в церковь Иоанна Предтечи на Пресне, и уже в наши дни, в 2004 г. возвращен на прежнее место. В 1976–1979 гг. здание реставрировалось. Возвращен Русской Православной Церкви в 1992 г., богослужения возобновились с мая 1994 г. Во время октябрьских событий 1993 г. у здания Верховного Совета храм пострадал от обстрелов, получив повреждения. Среди святынь храма – иконы Девяти мучеников кизических и Божией Матери «Неупиваемая чаша».

«Державной» иконы Божией Матери (Пречистенская набережная, дом № 37)

Этот храм-часовня в стилистике деревянных шатровых храмов был построен в 1994–1995 гг. по проекту архитектора А.Н. Оболенского; внутреннее убранство и иконостас созданы Т.Н. Кудрявцевой и И.Г. Тимофеевой. Располагается на территории сквера около Храма Христа Спасителя. В основании алтарной части храма находятся святыни из Святой Земли, камни с Соловецких островов и из разрушенного Ипатьева в Екатеринбурге, освященные кровью новомучеников российских.

«Державной» иконы Божией Матери в Чертанове храм-часовня (Чертановская улица, дом № 2, корпус 2).

Выстроен в 1997 г. и имеет главный престол во имя иконы Божией Матери «Державная» и приставной во имя святого Иоанна Кронштадского.

Димитрия, благоверного царевича, при Голицынской больнице церковь (Ленинский проспект, дом № 8, корпус 12).

Домовый храм построен, как и вся больница, на средства по завещанию российского посла в Австрии князя Дмитрия Михайловича Голицына (1721–1793) его братом Александром Михайловичем Голицыным (проект архитектора В.И. Баженов, строительство – архитектора М.Ф. Казакова). Освящена церковь 22 сентября 1801 г. во имя небесного покровителя князя Д.М. Голицына. Его останки, привезенные из Вены, были захоронены 15 мая 1802 г. в особом склепе под храмом.

Храм устроен на втором этаже в центре главного больничного корпуса. Он имеет круглую форму с верхними, средними и нижними хорами. Стены в 1805 г. расписал художник Скотти, а многие декоративные детали тогда же создал итальянец С.П. Кампиони. Двухъярусный иконостас из искусственного мрамора исполнил по рисунку М.Ф. Казакова тот же Кампиони. Изящные металлические Царские врата украсили резной вызолоченной бронзой. Иконы на медных досках для иконостаса и северных и южных дверей исполнил живописец Мемнон Скоропадский. Довольно редким для православного храма было наличие в нем роскошного беломраморного памятника 1799 г. (скульптор Ф. Гордеев), установленного в нише напротив алтаря. Он состоял из нескольких аллегорических фигур.

Сидящая плачущая женщина с рогом изобилия означала щедрость. Младенец на ее коленях, с пылающим сердцем в руке, лобызающий аиста, – страдание. Женщина на коленях перед крестом – вера и надежда. Вера познается через крест, надежда – через якорь. В центре скульптурной композиции находился бюст Д.М. Голицына.

Последняя реставрация в храме прошла в 1901 г. под наблюдением П.В. Жуковского, и была приурочена к торжествам 100-летнего юбилея Голицынской (1-й Градской) больницы и Димитриевского храма. Храм закрыли в 1923 г. Вновь его освятили 22 ноября 1990 г. При храме действуют училище, выпускающее сестер милосердия, и приют для девочек. К храму приписаны: домовый храм преподобномученицы великой княгини Елизасаветы Федоровны в 23-м корпусе 1-й Градской больницы (освящен в 1998 г.) и домовый храм святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии при детском доме № 27.

Димитрия Прилуцкого, преподобного, при клиниках на Девичьем поле церковь (Большая Пироговская улица, дом № 6).

Вместе с корпусами университетских клиник в 1880 г. выстроили и часовню, где отпевали умерших больных. В марте 1902 г. московский купец Дмитрий Сторожев, проживавший неподалеку, «желая дать возможность бедным людям отпевать своих умерших при университетских клиниках родственников при совершении литургии», предложил за свой счет переделать часовню в храм. В декабре 1902 г. он умер, и строительство заканчивал его племянник купец С.П. Сотворенков. Освятили храм 20 сентября 1903 г. Небольшой, однокупольный, он был выстроен в византийском стиле и напоминал средневековые греческие церкви. Его закрыли около 1920 г. и передали под нужды университетских клиник. С 1960 г. здесь размещалась типография, в 1983 г. были устроены лаборатории анестизиологии и кислородная станция, затем – склад. После ремонта с 1991 г. в нем возобновлены богослужения.

В храме находятся чтимая икона Федоровской Божией Матери и частица святых мощей великомученика Пантелеймона.

Димитрия Ростовского, святителя, в Очакове церковь (улица Генерала Дорохова, дом № 17).

Церковь была построена владельцем усадьбы Очаково тайным советником Михаилом Степановичем Опочининым на месте деревянного храма Похвалы Богородицы. Сохранившийся до наших дней каменный храм освятили 20 октября 1759 г. Это – одноглавый храм с граненой главой в классическом стиле. Над трапезной возвышается трехярусная колокольня. В 1812 г. церковь была разорена наполеоновскими солдатами, затем восстановлена.

Храм закрыли в 1930-е гг. Купола были сорваны, иконостас сожжен, настенная живопись уничтожена копотью. В церкви разместили овощехранилище. Святыня храма, Толгская икона Божией Матери, обретенная чудесно в конце XIX века и избавившая село от моровой язвы, пропала. В 1978 г. в ходе реставрации здания была восстановлена его кровля. Кладбище вокруг церкви было снесено к началу 1980-х гг. Богослужения возобновились в 1992 г. В 1995 г. был восстановлен внешний облик храма, в 1996 г. – иконостас. Святынями храма являются икона святителя Димитрия, митрополита Ростовского, и ковчежец с частицами мощей святых.

Димитрия Солунского, великомученика, на Благуше церковь (улица Ибрагимова, дом № 6а).

Местность Благуша вблизи Семеновской заставы была названа по находившейся здесь до начала XIX века Благушинской роще. К 1917 г. в этой местности проживало около 15 тысяч человек, занятых большей частью на кирпичных заводах. Строительство храма началось в 1908 г. по проекту архитектора Н.И. Орлова. Средства на строительство дали благотворители Д.Ф. и А.Ф. Ермаковы и другие жители этой местности. Освятили Димитриевскую церковь с приделом Успения праведной Анны 29 июня 1911 г. Второй придел – святителя Петра, митрополита Московского, – освятили в сентябре того же года. Вмещающий до трех тысяч верующих храм в византийском стиле и колокольня были сооружены из красного кирпича и украшены многочисленными зелеными изразцовыми вставками. Мозаичный пол не имел себе равных по красоте. На западном фасаде, над входом в храм находился большой, выполненный из изразцов образ святого Димитрия Солунского на коне, поражающего копьем языческого царя. Перед главным входом выстроили шатровую часовенку, завершенную главкой с крестом.

Храм закрыли в начале октября 1931 г., его верхнюю часть и завершение колокольни разобрали. Церковное здание стали использовать под заводское помещение вторичной переработки драгоценных металлов. В алтаре установили плавильные печи, под главным сводом соорудили кислотный цех. «Уродливое сооружение, – пишет Р. Фирсова, – обнесли высоким забором с рядами колючей проволоки, у глухих, непроницаемых ворот встал милиционер. Мрачное, глухое это место, напоминающее тюрьму для особо опасных рецидивистов, пугало своим видом даже тех, кто десятилетиями живет рядом». В 1965 г. вывезли колокола.

Лишь в начале 1990 г. завод выехал из когда-то великолепной церкви, оставив после себя грязь, разруху, удушливые запахи и пропитанную ядохимикатами местность. Обезображенный храм возвратили Русской Православной Церкви в 1991 г., и началось его восстановление по сохранившимся чертежам. В храме пребывают частицы святых мощей преподобной Марии Египетской, праведной Матроны Московской, святых Оптинских старцев, икона святителя Луки, архиепископа Симферопольского, с частицей его мощей, чудотворные иконы великомученика Димитрия Солунского и Божией Матери «Знамение».

Димитрия Солунского, великомученика, в Горихвостовском доме призрения церковь (Армянский переулок, дом № 11; уничтожена).

В XVII веке усадьба на этом месте принадлежала боярам Милославским. В конце XVIII в. главный дом был перестроен архитектором М.Ф. Казаковым. В 1810 г. усадьбу приобрела мать Ф.И. Тютчева, и знаменитый поэт провел здесь детские годы. Его уже престарелые родители продали дом 7 апреля 1831 г. Московскому попечительству о бедных духовного звания. Деньги на покупку дал известный московский меценат Д.П. Горихвостов. Предание гласит, что Дмитрий Петрович однажды спросил святителя Филарета Московского:

– Учитель благий, что сотворю, да живот вечный наследую?

– Нищие и бескровные введи в дом твой, – отвечал митрополит, – убрусом твоим отри слезы вдов беззащитных, к сердцу твоему прими воздыхания сирот безродных.

Эти слова запали в душу Горихвостова и подвигли купить особняк Тютчевых, а также выделить средства на устройство и содержание в нем дома для вдов и сирот из семей церковнослужителей Московской епархии, утративших своих кормильцев. Уже в начале 1830-х годов здесь проживало до 180 вдов и девиц, и богадельня считалась лучшей в Москве. Призреваемые размещались «в высоких, светлых просторных залах старинного барственного дома, со всеми остатками древней роскоши: прекрасным паркетом, громадными трюмо, мраморными колоннами и подоконниками… У каждой чистенькая постель и свой особый уголок со столиком или шкапчиком, сундуком и двумя-тремя стульями на случай гостей. Харчи простые, но здоровые и сытные, щи с мясом, каша, жареный картофель… Хлеб собственного печенья, равно как и квас, положительно великолепные, а также огурцы собственного соления».

В северном крыле второго этажа здания, в бывшей парадной столовой Тютчевых, 2 октября 1832 г. освятили храм великомученика Димитрия Солунского. К 1 октября 1908 г. весь приют вместе с домовой церковью был капитально отремонтирован. Храм просуществовал до начала советских времен, когда Горихвостовскую богадельню переименовали в Дом соцобеспечения имени Некрасова и разорили великолепный дворянский особняк. Позже здание превратили в обыкновенную коммуналку, церковь разделили перегородками на несколько жилых комнат. После передачи бывшей Горисвостовской богадельни в 1988 г. Советскому детскому фонду начались ремонтные и реставрационные работы. Помещение, в котором был устроен храм, носившее до 1832 г. название Итальянского зала, было восстановлено в первоначальном виде, как светское помещение. При этом на потолке были обнаружены фрагменты церковной росписи.

Димитрия Солунского, великомученика, в Никитском монастыре церковь (уничтожена).

Церковь святого Димитрия Солунского Никитского монастыря представляла редкий тип храма – приходская церковь, находившая внутри обители. В ней был свой причт, не связанный с монастырем, белый священник, свои прихожане, в храме отправлялись требы: крещение, венчание, отпевания и прочее, что в монастырях по уставу не совершается.

Деревянная церковь была построена рядом с монастырем в 1582 г. Великомученик Димитрий был святым покровителем младшего сына царя Ивана IV Грозного царевича Дмитрия, родившегося в 1582 г. Церковь была приходским храмом придворной царицыной Кисловской слободы.

Никитский монастырь был основан в 1582 г. при церкви великомученика Никиты середины XVI века. Каменную церковь святого Димитрия построили уже не рядом, как деревянную, а внутри Никитского монастыря в 1629 г. Находилась она с юго-востока от собора святого Никиты, вплотную к нему. Позднее ее объединили с собором общей трапезной. Здание церкви было почти вдвое ниже Никитского собора, одноглавое, широкое, с тремя далеко выступающими абсидами. Приходской церковь Димитрия Солунского была до 1767 г., после чего стала зимним храмом Никитского монастыря.

В 1764 г. Никитский монастырь был зачислен в третий класс. Он сильно пострадал при нашествии Наполеона во время пожара 1812 г. Французы разграбили монастырскую утварь, а что они не взяли, погибло в огне. Менее других зданий пострадала церковь Димитрия Солунского, но она была и до этого ветхой, и службы в ней проводились редко. Монастырь возобновили и открыли в 1820-е гг., а храм святого Димитрия из-за ветхости и отсутствия средств на требуемые серьезные работы на время закрыли. Снести церковь было невозможно, так как она имела общую стену с Никитским собором.

Храм простоял закрытым более восьмидесяти лет. Средства на ремонт нашлись трудами игумений Алевтины и Паисии. В 1894 г. в храме был произведен полный ремонт под наблюдением представителей Императорского Московского археологического общества. Храм возобновили, сделали новый иконостас, заново расписали стены. В нем опять стали проходить церковные службы. Но храм после возобновления не потерял древний вид. Пол церкви остался несколько ниже Никитского собора и общей паперти, так что приходилось спускаться на несколько ступенек. Своды были низкими, окна остались небольшими. Москвичи полюбили эту церковь, говоря, что в ней можно почувствовать древний дух.

К 1920 г. Никитский монастырь был закрыт, монахини выселены. Храмы, став приходскими, продолжали работать до 1929 г. Все церкви Никитского монастыря были сломаны в 1933 г., и вскоре на месте монастырского двора построили здание электроподстанции метро.

Димитрия Солунского, великомученика, у Тверских ворот церковь (уничтожена).

На углу Тверской улицы и Тверского бульвара до 1933 г. стоял храм, обычно называвшийся церковью святого Димитрия Солунского. Главный престол храма был освящен в честь праздника Святой Троицы, но москвичи называли храм по южному приделу в трапезной. Великомученик Димитрий Солунский издавна почитался на Руси. Известно его мозаичное изображение XII века в соборе Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Он был святым покровителем великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, от которого пошел московский великокняжеский дом. Чтили его и в Великом Новгороде, где особо почитали святых воинов, защитников православных земель от врагов.

На дороге из Москвы в Тверь и Новгород с XV века селились новгородцы. Вероятно, в эти времена там и была построена первая деревянная церковь, посвященная Димитрию Солунскому. О времени ее постройки и точном месте ничего не известно, но так как церковь получала ругу, то есть содержание от казны, которая была распространена в XVI веке, вероятно, она существовала уже при царе Иване IV Грозном. В 1625 г. известно по документам о существовании каменной Димитриевской церкви на Тверской улице, около Тверских ворот. Вид ее характерен для построек начала XVII века. Главное здание было кубическим с двумя высокими шатрами и далеко выступающими в сторону улицы апсидами. Центральный алтарь, как говорилось выше, был освящен в честь Святой Троицы. В церкви была трапезная с приделами святого Димитрия Солунского и святой Екатерины. Сохранилось только одно изображение церкви – гравюра по рисунку М.И. Махаева. На ней мы видим Триумфальную арку, поставленную на Тверской площади, а рядом церковь с колокольней на первом плане. Гравюра с ее изображением входит в серию гравюр, сделанных по случаю коронационных торжеств императрицы Екатерины II. Подготовительные рисунки были выполнены М.И. Махаевым в 1763 г., а гравюры резались через два года. На гравюре уже нет Тверских ворот, так как их разобрали в 1720 г., стену снесли позднее в 1782 г.

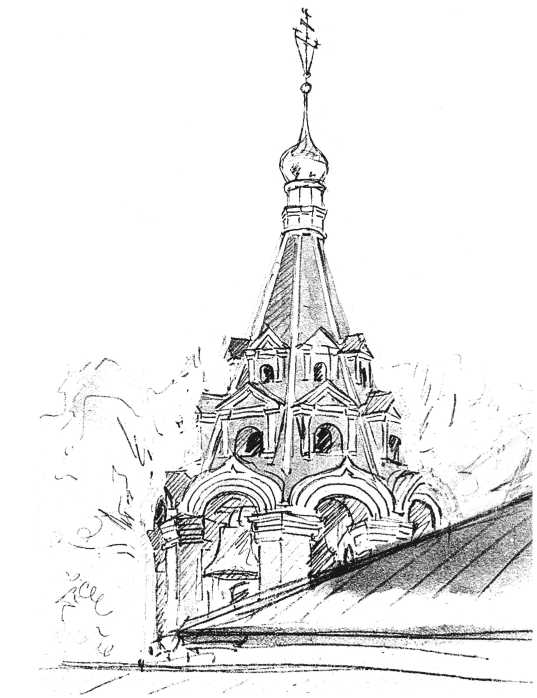

Колокольню выстроили в 1645 г. Она была поставлена отдельно с юго-восточной стороны церкви, по красной линии Тверской улицы. Колокольня имела ворота для прохода в церковный двор, располагавшийся с юга от храма. Она имела редкую форму – была узкой и прямоугольной в плане и представляла переходный тип от стенообразных звонниц к столпообразным. На верхнем ярусе по уличному и дворовому фасадам были расположены по три арки звона, а по торцевым – по две. На внешней и на внутренней сторонах над входной аркой располагались большие застекленные киоты с навесами над ними. В один из этих киотов в 1720 г., вероятно, поместили икону Спасителя, снятую с разобранных Тверских ворот Белого города. Колокольню венчал монументальный шатер с двумя ярусами слухов, имевших очень крупное обрамление. Колокольня была столь внушительна, что не терялась рядом с высокими домами, появившимися на Тверской в конце XIX – начале XX веков.

В 1791 г. началась перестройка главного храма. Сначала полностью разобрали старый, а к 1795 г. возвели новый. Храм был выстроен в стиле классицизм, с одной мощной главой. Он прекрасно смотрелся с созданной к этому времени Страстной площади, Тверского бульвара и с самой Тверской, когда двигались по ней к центру города. Именно в этом направлении по Тверской улице проходили главные праздничные процессии по случаю коронаций, воинских побед и других торжественных случаев. Главный вход в храм был с Тверского бульвара. Бульвар на месте снесенной стены Белого города был разбит через год после освящения храма в 1796 г. В трапезной разместили только придел святого Димитрия Солунского с южной стороны. Придел святой Екатерины сделали сверху на хорах, над входом в главный храм из трапезной, и он был разобран в 1871 г. Во время наполеоновского нашествия район вокруг Страстной площади почти не горел. Но церковь поновляли в 1831–1832 гг. При этом сделали красивый ампирный одноярусный иконостас в приделе великомученика Димитрия.

В начале XIX века церковь славилась своим хором, который приезжала слушать московская аристократия. Современники вспоминали, что «съезд знатных богомольцев бывал так велик, что кареты стояли вдоль всего бульвара». Тверской бульвар, на который выходил северный фасад храма Димитрия Солунского, был одним из самых любимых мест москвичей. В 1880 г. на нем напротив церкви был поставлен памятник А.С. Пушкину.

Закрыли храм в 1920-е гг. тихо и незаметно, даже в документах это не отразилось. В 1933 г. храм был снесен. В 1939–1940 гг. по проекту архитектора А.Г. Мордвинова на месте церкви Димитрия Солунского построили многоэтажный жилой дом с магазином «Армения» на первом этаже. Еще этот дом назывался у москвичей «под юбкой», так как на углу его крыши возвышается башенка, на которой долгое время стояла деревянная фигура балерины.

Димитрия Солунского, великомученика, в Щитникове церковь (поселок Восточный, Главная улица, дом № 1а).

Первые письменные сведения о местности, где находилось село Щитниково, относятся к XVI веку. В 1702 г. здесь выстроили деревянную церковь великомученика Димитрия Солунского. Первый каменный храм на этом месте появился в 1878 г. Он был выстроен по проекту П. Петрова на средства купца М. Бородина. В 1920-х гг. церковь его закрыли, а затем начали уничтожать. В 1937 г. рядом с селом возник поселок Восточный (при Восточной водопроводной станции, обслуживавшей Москву), вскоре поглотивший своего соседа. Территория села стала застраиваться трехэтажными домами и бараками. В 1947 г. руины храма перестроили под клуб, а на месте церковного кладбища разбили парк. В 1960-е гг. на месте бараков построили пятиэтажные дома. В начале 1990-х годов поселок Восточный вошел в Восточный округ Москвы на правах муниципального района.

В 1991 г. жители поселка образовали православную общину, которая приняла решение о строительстве нового храма. Храм возвели в 1995–1996 гг. недалеко от прежнего места на основе сохранившихся чертежей, по проекту, созданному в мастерской архитектора О.И. Журина. Главный престол великомученика Димитрия Солунского освятили 8 ноября 1996 г. В 1997 г. освятили приделы: 21 июля – Казанской иконы Божией Матери и 13 октября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В храме находится редкая по сюжету икона «Святые жены Земли Русской», частицы мощей святого апостола Матфея, великомучеников Димитрия Солунского и Пантелеймона, святителя Григория Богослова, священномученика Климента, папы римского, патриарха Тихона, преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и других святых.

Димитрия Солунского, великомученика, на Ямском поле церковь (уничтожена).

Закладка будущего храма состоялась 1 сентября 1914 г. при большом стечении народа. Он строился в Морковкином проезде, позже переименованном в 5-ю улицу Ямского поля, и должен был, кроме главного престола, иметь приделы святителя Алексия, митрополита Московского, и Успения праведной Анны. В советские годы церковное здание уничтожили, и на его месте возвели большой дом № 19–21, ныне принадлежащий Гостелерадио.

Донской иконы Божией Матери при домах дешевых квартир имени Г.Г. Солодовникова церковь (улица Гиляровского, дом № 57; уничтожена).

На 2-й Мещенской улице в 1906–1908 гг. Т.Я. Бардтом по проектам архитектора И.И. Рерберга на средства Г.Г. Солодовникова (по его духовному завещанию) были выстроены два огромных дома «дешевых квартир для семейных и для одиноких». В одном из домов было 200 квартир для семейных бедняков, в другом 1173 комнаты для одиноких. В одном из этих корпусов устроили и освятили церковь Донской иконы Божией Матери. К сожалению, сведений о ее убранстве не обнаружено. Домовый храм закрыли вскоре после Октябрьской революции 1917 г.

Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре Большой (Новый) собор (Донская площадь, дом № 1).

Выстроен в 1684–1698 гг. по обету, данному царевной Софьей при участии ее сестры Екатерины Алексеевны. В 1690-е гг. собор достаривался на пожертвования, поскольку средства из казны перестали поступать. В 1748 г. с южной стороны к собору была пристроена двухэтажная ризница, проект которой создал архитектор В.С. Обухов. В середине XIX в. был надстроен.

Мощный объем собора как бы составлен из нескольких башен и увенчан нетипично расположенными пятью главами. Боковые главы находятся не на углах четверика, а на выступах-лепестках, и ориентированы по сторонам света. Поднятый на высокий подклет храм, окруженный двухъярусной галереей с крестообразно расположенными лестницами-всходами, стоит в центре монастырской территории и определяет облик всего ансамбля обители. Это высокий четверик, к которому крестообразно примыкают полукруглые, подобные форме апсид выступы, раскрытые во внутреннее пространство храма. Необычный алтарь образован башенным выступом и скругленными углами основного объема. Мощный, строгий, торжественный собор был выложен из кирпича и окрашен в его природный цвет, лишь порталы и оконные проемы выделили скромной, но изысканной резной белокаменной декорацией. Сдержанное архитектурное оформление следовало принципам стиля нарышкинского барокко.

Внутри собор поражает своей высотой и свободой сложно организованного пространства. Четыре опоры, поддерживающие своды, широко расставлены. Их круглая форма, создающая ощущение присутствия в зале, повторяет формы столпов кремлевского Успенского собора. Невероятно светлый храм освещен двумя рядами больших, широко прорезанных окон. Стены внутри собора вплоть до 1780-х годов оставались выбеленными. Лишь в 1785 г. итальянский художник Антон Клаудо расписал их фресками по эскизам В.И. Баженова на сюжеты из Ветхого и Нового Завета. Резной иконостас восхищает величием и красотой. Его создание растянулось с 1688 по 1698 г. В этой работе участвовали видные иконописцы того времени – К. Золотарев, А. Андреев, Г. Алексеев, И. Федоров. Верхний пояс в XIX веке заменили изображением Распятия. В местном ряду храмовая Донская иконы Божией Матери XVI в. – список с чудотворного образа, находящегося ныне в Третьяковской галерее (прежде принадлежал кремлевскому Благовещенскому собору). Список был создан в конце XVI века, вскоре после основания монастыря, и неоднократно поновлялся. В местном ряду обращает также на себя особое внимание образ великомученицы Екатерины – святой покровительницы царевны Екатерины Алексеевны, радетельницы обители.

В подклете собора в 1711 г. имеретинский царь Арчил Вахтангович похоронил сына, Александра Арчиловича, видного российского военного деятеля, сподвижника Петра I, генерал-фельдцейхмейстера, взятого в плен шведами и скончавшегося на пути из плена домой. Сюда же из Новодевичьего монастыря Арчил перенес захоронения двух других своих сыновей, Матвея и Давида, устроив здесь церковь Сретения Господня, где вскоре и сам обрел последнее пристанище на земле (1713 г.). Впоследствии в церкви Сретения Господня была создана усыпальница других потомков и родственников царя Арчила – царей и царевичей Имеретинских, царевичей и князей Багратионов и Дадианов. Собор был закрыт в 1928 г. В год 400-летия Донской обители, в 1991 г., его вновь освятили, и в нем возобновились регулярные богослужения.

Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре Малый (Старый) собор (Донская площадь, дом № 1).

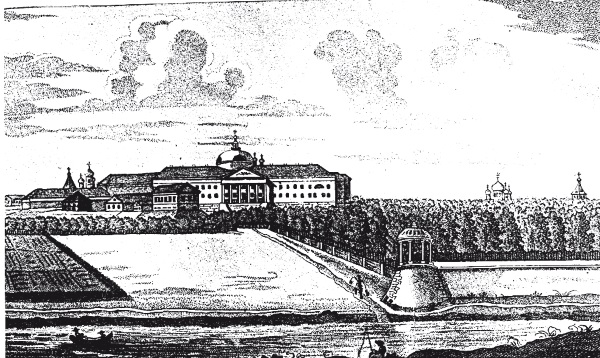

Донской монастырь был основан в 1591 г. по случаю избавление Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея. Монастырь заложили на месте главного стана русских войск, в котором во время боев находилась походная церковь во имя святого Сергия Радонежского с чудотворной иконой Донской Божией Матери, которая, согласно преданию, сопровождала Дмитрия Донского на Куликово поле. В дальнейшем, Донской монастырь стал одним из крупнейших московских монастырей, здесь сложились прекрасный архитектурный ансамбль конца XVI–XX вв. и примечательный исторический некрополь.

Храм во имя Донской иконы Божией Матери, именуемый еще Малым или Старым собором, является древнейшим сооружением в обители. Его строительство велось в 1591–1593 гг. Первоначальный облик каменного храма – это небольшая стройная церковь со значительно выступающим трехчастным алтарем, апсиды которого как бы слиты в единое целое. Четверик завершался трехступенчатыми рядами кокошников, скрывающих своды. Высокий барабан под мощной главой в основании был также украшен поясом кокошников. Внешне собор был строг и торжественен. Стены разделялись пилястрами на три части, согласно с традиционным разделением на прясла. Окна значительно уступали в ширине современным. Чувствовалось стремление зодчего следовать канонам итальянских архитекторов времен великих князей Ивана III и Василия III. Декоративное решение не соответствовало внутренней структуре храма. Небольшой, хорошо освещенный интерьер не был затеснен столбами.

Собор перекрывал так называемый крещатый свод. Эта конструкция состоит из крестообразно расположенных коробовых сводов, несущих единственный барабан, увенчанный главой. Угловые пространства были перекрыты фрагментами лоткового свода. Образованный сводами крест, подобно сводчатой структуре традиционного древнерусского крестово-купольного храма, словно осеняет присутствующих на богослужении. Уникальность собора в том, что коробовые своды ступенчато поднимаются к подкупольному отверстию, сквозь которое снисходит на молящихся пропускаемый окнами барабана небесный свет. Предполагается, что строителем храма мог быть прославленный зодчий конца XVI в. Федор Савельевич Конь, строитель стен Белого города и Смоленской крепости.

На вклады царя Федора Алексеевича собор был обновлен в 1678–1679 гг. К нему пристроили приделы: южный – преподобного Сергия Радонежского и северный – великомученика Феодора Стратилата. С запада к храму примыкала трапезная (1673 г.), возле входа в которую возвели шатровую колокольню (1679 г.). В храме сохранилась роспись XVIII в., его иконостас происходит из церкви мученика Харитония в Огородниках. Наиболее чтимые иконы этого храма – Федоровская икона Божией Матери, Божией Матери «Знамение» и Донская икона Божией Матери (под сенью).

В соборе были похоронены архиепископ Амвросий, убитый толпой в Донском монастыре в 1771 г., патриарх Тихон, проведший в обители последние три года жизни. Закрыли собор в 1928 г. Вновь его освятили в 1946 г. До восстановления обители в 1991 г. он был приписан к храму Ризоположения на Донской.