К

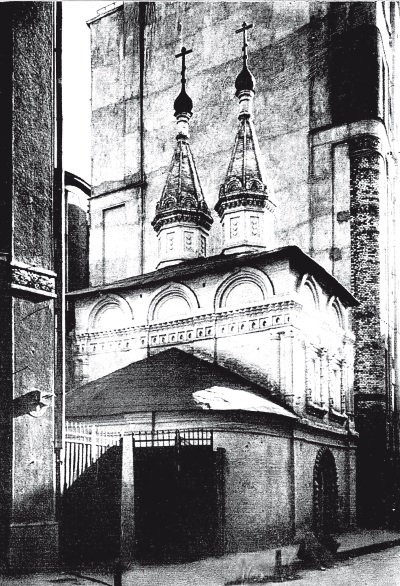

Казанской иконы Божией Матери в Алексеевском военном училище церковь (Красноказарменная улица, дом № 2; уничтожена).

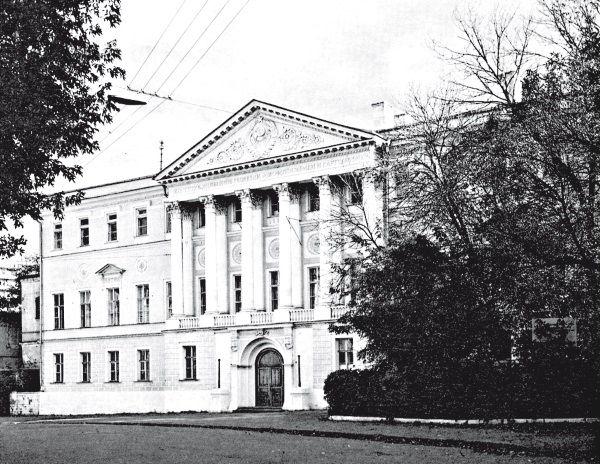

В 1830 г. в Лефортове было выстроено двухэтажное здание в виде квадрата четырех корпусов с обширным двором внутри (предположительно автором проекта был О.И. Бове). Первоначально в нем находилась Военная начальная школа. В 1833 г. в центре западного корпуса была устроена просторная Казанская церковь, имевшая небольшую пристройку внутрь двора. В 1866 г. в здании разместилось Алексеевское военное училище, дававшее среднее образование и готовившее офицеров пехоты. Казанский домовый храм стал религиозным центром для обучавшихся здесь юнкеров. Казанский образ Божией Матери был вышит на училищном знамени. К 1917 г. в училище насчитывалось около 800 воспитанников. Они в ноябре 1917 г. стали главной силой, противостоявшей красногвардейским отрядам в Лефортове.

После Октябрьской революции 1917 г. Алексеевское военное училище упразднили, и здание передали для подготовки красных командиров. Казанский храм тотчас был ликвидирован. В 1990-е гг. в его помещении находился клуб Академии бронетанковых войск. Часть корпусов надстроили одним, часть – двумя этажами.

Казанской иконы Божией Матери при Астраханском полку церковь (уничтожена).

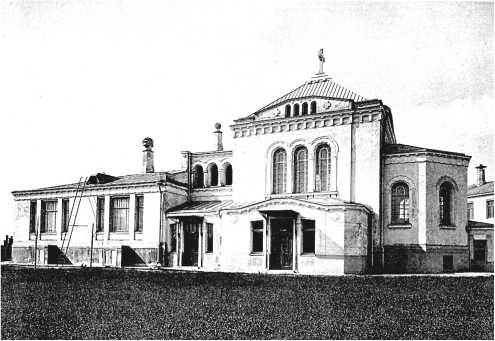

Астрахрнский 12-й гренадерский полк был сформирован боярином князем И.В. Трубецким в 1700 г. и за свое существование участвовал более чем в 110 битвах. В 1900 г. полк торжественно отпраздновал свой 200-летний юбилей, и император Николай II принял на себя звание его шефа. С начала XX века полк размещался в новом здании Золоторожских казарм, а храм был устроен в сентябре 1908 г. в центре двора казарм, в переоборудованной бывшей батальонной столовой, вмещавшей до 600 человек. Ныне здание принадлежит военному институту, а храм уничтожен. Предположительно, церковное здание снесли в 1970-х гг.

Казанской иконы Божией Матери в Богородском-Воронине церковь (уничтожена).

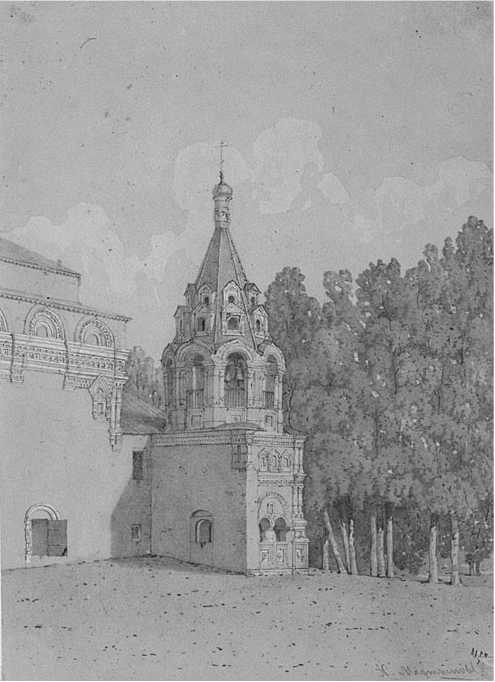

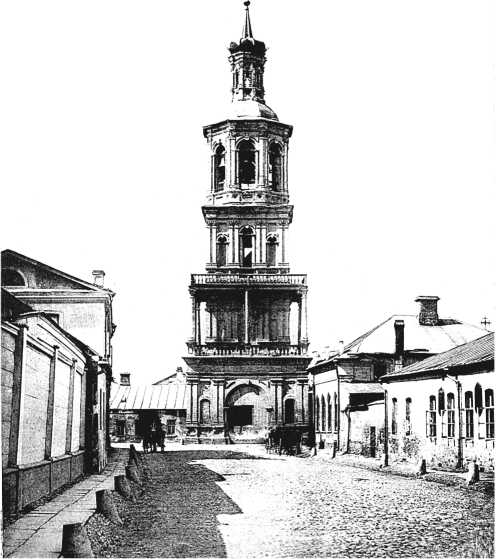

Село упоминается в писцовой книге 1627–1628 годов как пустошь, что была сельцом Воронино, Шаблыкино тож. Оба названия образованы от прозвищ или фамилий ранних владельцев. В середине XVII века пустошь была заселена. В 1677 г. в Воронине, вотчине князя Ивана Андреевича Голицына, был построен каменный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы с приделом святых князей Бориса и Глеба. С тех пор деревня превратилась в село Богородское. В XVII веке ветхую звонницу заменили на новую колокольню, а в 1773 г. разобрали Борисоглебский придел и перенесли его в трапезную. В XIX веке из пяти глав оставили лишь одну – центральную. В начале XIX века в селе был построен новый господский дом, а во второй половине XIX века окончательно сформировался архитектурный ансамбль усадьбы.

«Село Богородское, – писал в конце XIX века историк Д.О. Шеппинг, – занимает небольшую возвышенность, со всех сторон окруженную оврагами и прудами, точно остров, на котором раскинута живописная усадьба со старинной каменной маленькой, но красивой церковью, принадлежащей к той переходной архитектуре, когда в каменных строениях отзывались еще обычные формы четырехугольного сруба деревянных построек». В 1884 г. в Богородском насчитывалось 18 дворов с населением 89 человек. В 1921 г. в национализированной усадьбе разместилась коммуна последователей Л.Н. Толстого «Жизнь и труд». Вскоре толстовцы разобрали флигель, а затем и главный дом. В 1930 г. бывшее имение приобрела психиатрическая больница имени П.П. Кащенко, и здесь была организована сельскохозяйственная трудовая колония. Церковь стали использовать под зернохранилище, из-за чего был уничтожен весь ее интерьер. Позже храм переоборудовали под клуб, но и он просуществовал недолго. Церковное здание в 1936 г. перестроили в трехэтажное больничное помещение. С колокольни сняли колокола, и ее первый этаж использовали под жилье.

В 1960 г. Богородское вошло в состав Москвы, и в 1970-х гг. все постройки на его территории, в том числе изуродованные здания храма и колокольни, снесли, а речку Очаковку заключили в трубу. Остатки усадебного парка оказались зажаты городскими новостройками.

Казанской иконы Божией Матери на Большой Дмитровке церковь (уничтожена).

Храм был построен боярином Родионом Матвеевичем Стрешневым в 1652 г., как второй храм Георгиевского женского монастыря, упраздненного в 1815 г. (первый монастырский храм – великомученика Георгия Победоносца), на месте бывшего двора боярина Юрия Захарьевича Кошкина. Пятиглавый храм с трапезной возвели около 1690 г., и в этот год в Казанскую церковь был выдан антиминс, позже сохранявшийся в Оружейной палате. В 1703 г. в правой апсиде появился придел преподобного Алексия, человека Божия. «В настоящее время, – писали “Московские церковные ведомости” 17 октября 1899 г., – этот древний храм благолепно возобновлен. Старинные надгробные плиты с надписями реставрированы, стены украшены живописью, реставрирован иконостас и возобновлена утварь».

Храм уничтожили в 1935 г., и на его месте построили четырехэтажное типовое здание школы.

Казанской иконы Божией Матери в Высоко-Петровском (Высокопетровском) монастыре церковь (улица Петровка, дом № 28).

В 1905 г. в заложенном южном пролете монастырских ворот, под церковью Покрова Пресвятой Богородицы была устроена Казанская часовня. В ней постоянно читался акафист Пресвятой Богородице. Известно, что при советской власти часовня дольше других монастырских храмов оставалась действующей, и ее закрыли в 1928 г. Казанский храм в помещении часовни был освящен в 2001 г. Стены расписали Е. Чабан и С. Лосев. Образа для иконостаса созданы иконописцами С. Родионовым, А. Резниковой, А. Бояровым.

Казанской иконы Божией Матери в Казанском Головинском монастыре церковь (уничтожена).

Сельцо Головино находилось к северо-западу от Москвы и впервые упоминается в документальном источнике за 1614 год как пустошь Головино. В 1683 г. отмечается как деревня, а в писцовых книгах 1685–1686 годов значится сельцом. Возникновение названия связывают с именем видного деятели эпохи Ивана III боярина Ивана Владимировича Головы Ховрина. К 1766 г. в сельце было 4 крестьянских двора с 19 душами мужского пола и 12 дворовых людей. В начале 1880-х годов в нем числилось 13 крестьянских хозяйств с 74 жителями. К этому времени относится создание в господском имении Казанской женской общины, переименованной в 1886 г. в Казанский Головинский общежительный монастырь.

В монастыре было выстроено четыре храма: Всемилостивого Спаса (1872 год), Казанской иконы Божией Матери (1882 год), Животворящей Троицы (1887 год) и мученицы Акилины (1893 год). В 1893 г. были выстроены каменный двухэтажный дом с помещением для больных внизу и для престарелых – вверху и двухэтажная каменная трапезная. В 1894 г. начали строить каменные врата обители, на которых водрузили икону Божией Матери «Сладкое целование». В этой женской обители на средства благотворителей Н.Н. Киселева, И.Н. Коншина, М.П. Аристова, Н.И. Силуанова, П.В. Коренева, А.А. Смирновой были построены жилые и хозяйственные корпуса. Монастырь был обнесен каменной оградой. Невдалеке была построена гостиница для паломников. На монастырской территории выкопали два пруда и развели фруктовый сад. В начале XX века архитектором А.А. Латковым был возведен новый корпус каменных келий. По его же проекту старую деревянную колокольню к 1913 г. заменили новой. В обители также имелись иконописная мастерская, школа, в которой обучали окрестных девочек грамоте и рукоделию, богадельня и больница. В начале XX века завершилось строительство каменной ограды.

Одноглавый деревянный Казанский храм был построен на пожертвования московского купца Н.И. Сидорова. Его освятил митрополит Московский и Коломенский Иоанникий (Руднев) 19 октября 1882 г. Церковь была небольшой, со скромной трапезной и колокольней. В трехъярусном иконостасе сохранялась главная монастырская святыня – Казанская икона Божией Матери, написанная академиком живописи Н.В. Васильевым. После закрытия монастыря в 1929 г. Казанский храм обезглавили и перестроили в жилой дом. Окончательно уничтожили церковное здание в 1970 г.

Казанской иконы Божией Матери при железнодорожном училище церковь (Каланчевская улица, дом № 32; уничтожена).

Храм был освящен 8 декабря 1913 г. при торговой школе общества взаимопомощи служащих Николаевской железной дороги. Позже в этом двухэтажном деревянном здании размещалось железнодорожное училище. Богослужения в домовой церкви совершались в воскресные и праздничные дни. Сведений о том, когда церковь была закрыта для верующих, нет. Само же деревянное здание в 1990-х гг. принадлежало конторе ресторанов юго-западного направления железных дорог.

Казанской иконы Божией Матери на Житном дворе, у Калужских ворот церковь (уничтожена).

Церковь, здание которой стояло до начала 1970-х годов на Октябрьской площади, была построена в XIX в., но ее история уходит в XVII в. Недалеко от Калужских ворот Земляного города, на Якиманке, была построена деревянная церковь во имя святителя Николая. Заказчиками строительства были стрельцы, чьи слободы находились неподалеку. Улицу в то время называли «улица Большая к Калужским воротам», но чаще Якиманкой, по стоящей в начале ее церкви святых Иоакима и Анны. Деревянная Никольская церковь была построена в 1660 г. и часто называлась Казанской, так как в ней находился местночтимый список с Казанской иконы Божией Матери. Эта икона после событий Смутного времени была очень почитаема москвичами, а стрельцами особенно. В 1686 г. к деревянной Никольской церкви пристроили придел Казанской иконы Божией Матери. В 1690-е гг. строится каменный храм с главным престолом Казанской иконы Божией Матери и приделами святителя Николая и Введения во храм Пресвятой Богородицы. Антиминс на церковь был выдан 30 сентября 1694 г. Изображений здания храма того времени до нас не дошло. По-видимому, это была типичная посадская церковь, как и многие в Замоскворечье, – главный храм был кубический, трапезная с двумя приделами и шатровая колокольня на западном фасаде. Только стройная шатровая колокольня, выходившая на красную линию улицы Якиманки, достояла до 1929 г., когда и была снесена. В 1778 г. в Казанском храме устраивается еще один придел во имя святого Иоанна Воина, который в 1814 г. переосвятили в честь праздника Воздвижения Креста Господня.

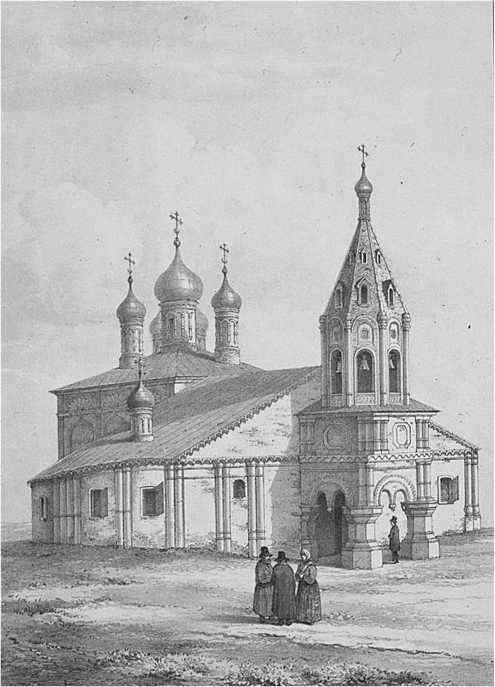

Церковь чаще всего называлась Казанской, что на Житном дворе. Это название появилось в начале XVIII века, когда на пустующие окрестности перевели из Московского Кремля Житный двор. В XVII веке царское хранилище жита (запасов зерна) находилось в Кремле между Троицкими и Никольскими воротами. В 1701 г. случился пожар, постройки кремлевского Житного двора сгорели. По приказу царя Петра I на этом месте начали строить арсенал. Для хранения зерна нашли пустующее место в Замоскворечье, рядом с городскими укреплениями между Калужскими и Серпуховскими воротами. Там построили двенадцать амбаров-житниц, по границе с которыми прошла Житная улица. Казанская церковь оказалась у западной границы Житного двора. В 1853 г. началась перестройка Казанской церкви. Архитектор П.П. Буренин сумел встроить трапезную между древним главным храмом и шатровой колокольней, не повредив частей старых зданий, только сильно переделав фасады низа колокольни. Трапезная существенно увеличила внутреннее пространство храма, в ней устроили приделы святителя Николая и Воздвижения Креста Господня. Буренин был известен в Москве, как мастер по перестройке церквей и пристройке к древним храмам новых колоколен, которые по стилю сочетались с древними постройками, что стало цениться в середине XIX века. Следующий этап начался в 1876 г., когда было решено построить заново главную церковь. Разобрали храм XVII века, и по проекту архитектора и знатока церковной старины Н.В. Никитина возвели новый. Строительство шло долго, почти десять лет. К началу восьмидесятых годов внешне храм был завершен, что зафиксировано на фотографии 1882 г. в так называемых «Найденовских альбомах». Дальше продолжалась отделка внутри храма. Освящен он был 21 октября 1886 г.

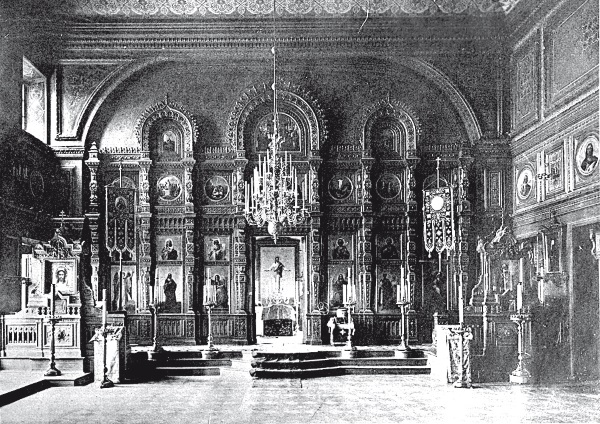

Церковь построили в русско-византийском стиле. Постройки этого стиля, в основном церкви, богадельни, приюты и другие здания церковного ведомства, были не очень похожи на настоящие древнерусские и византийские постройки, но имели общий набор элементов, похожих на детали древних построек: пятиглавие, закомары, кокошники, шлемовидное покрытие глав. Все это имелось и в Казанской церкви, но присутствие этих элементов не сделало здание похожим на постройки Древней Руси. Церковь была построена в современных формах, красиво и гармонично. Она величественно возвышалась над окружающей двухэтажной застройкой и была прекрасно видна издали. Казанская церковь завершала перспективу Житной и Большой Калужской улиц и была главным высотным ориентиром всего района. Ее завершал великолепный купол внушительных размеров, а другие купола стояли на пониженных углах здания, подчеркивая размер главного. Интерьер церкви высокий, свободный и светлый, освещенный большими тройными окнами, производил радостное впечатление. Мраморный иконостас имел только два яруса и был сделан по образцу древних алтарных преград. Он включал древние иконы, оставшиеся от старого храма.

Иван Шмелев, знаменитый писатель и сын старосты церкви Сергея Ивановича Шмелева, вспоминал в книге «Лето Господне», что Казанская церковь была высока и красива. Интересно, что он писал о трапезной церкви, где тогда шли службы, так как главный храм в это время еще строился. События, изложенные в книге, относятся к 1879–1880 годам. Шмелев помнил, что священником храма во времена его детства был отец Виктор, а протодьяконом Приагентов. Почему-то в книге не говорится его имени, только фамилия. Но описал Шмелев чудесный голос протодьякона, за который его приглашали в «город», те есть в кремлевские храмы, а он остался служить в Казанской церкви. Хор в церкви был очень хороший, особо, кроме протодьякона, выделялся певчий Ломшаков, которого любовно называли Ломшачок. Любопытно, что Шмелев не пишет о строительстве главного храма.

В 1927 г. храм был закрыт. Вскоре здание было приведено в «нецерковный вид». Купол сделали более плоским и лишили креста. Снесли древнюю шатровую колокольню. В 1929 г. в здании церкви открылся музей Горной академии (сама академия находилась недалеко на Большой Калужской улице, дом № 6). Музей просуществовал недолго. В 1935 году в здании открыли кинотеатр «Авангард», он работал там до конца 1971 г. За это время Калужская площадь, переименованная в Октябрьскую, увеличиваясь в своих размерах, постепенно подошла к зданию бывшей церкви. В 1950-е гг. была уничтожена красивая ампирная застройка, и площадь вместо круглой стала бесформенной и включила в себя часть Житной улицы. Но Казанский храм, хотя и обезглавленный, продолжал украшать Москву, его стало еще лучше видно при движении по Ленинскому проспекту, в который переименовали Большую Калужскую улицу. В 1962 г. около здания храма построили наземный вестибюль станции метро «Октябрьская»-радиальная. В 1972 г. в Москве ожидали визит американского президента Р. Никсона. К его приезду было решено преобразовать главную правительственную трассу от аэропорта Внуково в Кремль. Несколько раньше в 1969 г. при спрямлении этой же трассы снесли церковь святых Иоакима и Анны, а в этот раз пострадала Казанская церковь и квартал домов перед Кремлем около Большого Каменного моста. Казанская церковь была взорвана в апреле 1972 г. На месте, где стоял храм, вскоре выросло белое пятиэтажное здание, за ним еще несколько подобных ему. Вся площадь, бывшая еще в памяти людей шедевром градостроительного искусства, стала одним из самых антихудожественных мест в Москве.

В 2000 г. на углу Октябрьской площади и улицы Якиманки поставили небольшую церковь Казанской иконы Богоматери, которая будет напоминать жителям Москвы о стоявшем неподалеку прекрасном Казанском храме.

Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади церковь (Житная улица, дом № 16).

Освящение начала постройки храма невдалеке от места, на котором стояла до апреля 1972 г. Казанская церковь на Житном дворе, состоялось в апреле 1999 г. Авторами проекта этого храма являются скульптор А. Бичуков и архитекторы В. Шубина и А. Куринный. Освятили новый храм 1 июня 2000 г. Патриарх Алексий II передал ему образ преподобного Серафима Саровского начала XX века – единственный, сохранившийся из убранства разрушенной Казанской церкви. Храм имеет мраморный двухъярусный иконостас, иконы для которого написаны в мастерской Московских духовных школ. На фасаде здания, с левой и правой стороны от входа, расположены пять колоколов. Фасад украшает скульптурное изображение ангела, который, по замыслу авторов, будет служить защитой работникам органов охраны порядка. Надпись на памятной доске гласит, что храм возведен на добровольные пожертвования «благодарными потомками в честь погибших защитников правопорядка».

Казанской иконы Божией Матери в Коломенском церковь (проспект Андропова, дом № 39, строение 9).

Село Коломенское первые упоминается в 1339 г. в духовной грамоте великого московского князя Ивана Калиты. Каменную Казанскую пятиглавую церковь возвели в загородной усадьбе московских государей на месте разобранного деревянного храма в 1649 г., а в 1651 г. к ней пристроили шатровую колокольню. Каменный храм представляет собой традиционный четверик на подклете, с галереей-гульбищем и крыльцом на «ползучей арке». Внутри можно видеть два столба с углублениями – места, предназначенные для тронов царя и царицы. В храме были устроены приделы великомученика Димитрия Солунского (южный) и равноапостольного Аверкия Иерапольского (северный), чей день памяти (22 октября/4 ноября) совпадает с днем празднования Казанской иконы Божией Матери. Эти приделы существуют до сих пор. В XVII в. храм соединялся переходами с деревянным дворцом царя Алексея Михайловича, который называли восьмым чудом света. В XIX в. дворец за ветхостью был разобран, но в настоящее время идут работы по его воссозданию. Современные росписи храма, относящиеся к XIX в., выполнены в русско-византийском стиле. В целом, Казанский храм сохранил до наших дней свой первоначальный облик. После революции он не закрывался, и лишь на короткое время, в 1941–1942 гг., был закрыт для верующих.

В храме среди других святынь находится чудотворная икона Божией Матери «Державная», обретенная в селе Коломенском 2 марта 1917 г. в день отречения от престола императора Николая II (возвращена в храм 27 июля 1990 г. из Государственного исторического музея), и чтимая Казанская икона Божией Матери XVII века. В северном приделе находится резная скульптура «Христос в темнице». К храму приписан домовый храм во имя великомученика целителя Пантелеймона при Онкологическом научном центре.

Казанской иконы Божией Матери на Красной площади собор (Никольская улица, дом № 3).

Красная площадь – главная площадь Москвы, на которой с древних времен стояли два выдающихся памятника русской военной славы. Это собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, возведенный в честь победы над татарами, и собор Казанской иконы Божией Матери, поставленный в память освобождения Москвы от польских интервентов и окончания Смутного времени.

В 1612 г. к Москве подошло русское войско, руководимое князем Д.М. Пожарским и купцом К. Мининым. Как главную святыню они имели с собой список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери. 22 октября русским ополчением приступом был взят Китай-город и окружен Кремль. Успех этого штурма современники связали с покровительством Божией Матери и помощью чудотворной Казанской иконы. Тогда князь Д.М. Пожарский дал обет построить в память этого дня храм в честь этой иконы. Через пять дней поляки, сидевшие в Кремле, сдались.

После взятия Кремля Пожарский поместил икону в своем приходском храме Введения на Лубянке, где для нее на средства князя был выстроен специальный придел. Позднее, по инициативе патриарха Филарета при активном участии Пожарского, на Красной площади был построен деревянный Казанский собор в честь чудотворной иконы. По велению царя Михаила Федоровича и благословению патриарха Филарета князь Д.М. Пожарский украсил этот образ «многой утварью». «Новый летописец» сообщает, что царь Михаил Федорович, узнав о чудесах, происходивших от иконы, во время боев с гетманом Ходкевичем и взятия Москвы в октябре 1612 г., повелел установить празднование чудотворного образа и крестные ходы из Кремля в новопостроенную церковь. Первый ход совершался в день обретения иконы в Казани – 8 июля, второй – в день взятия Китай-города – 22 октября. Крестные ходы «к Пречистой Казанской» с самого их установления считались большими, т. е. в них принимал участие не только патриарх, но и царь. Крестный ход шел из Успенского собора через Спасские ворота к Лобному месту и далее – к Казанскому собору. У Лобного места от большого крестного хода отделялись малые и шли «по градам», т. е. по стенам Китай-города, Белого и Земляного города. Священники кропили святой водой стены городских укреплений, чем подчеркивалось охранительное значение иконы Казанской Божией Матери. Местные крестные ходы продолжались вплоть до 1765 г., когда они были отменены из-за того, что стены к тому времени частично были разобраны, а частично развалились так, что ходить по ним стало опасно.

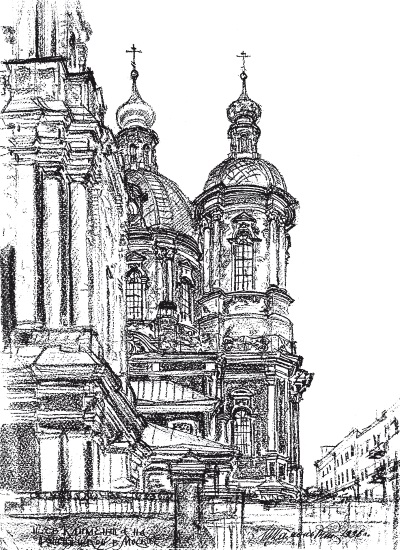

В 1632 г. деревянный храм во имя Казанской Божией Матери сгорел, и на его месте в 1635–1636 гг. подмастерьем каменных дел Обросимом Максимовым был выстроен каменный собор. Новый храм освятили 16 октября 1636 г. в присутствии царя Михаила Федоровича и патриарха Иоасафа. В нем был устроен северный придел равноапостольного Аверкия Иерапольского, чей праздник также приходится на 22 октября. Он был освящен осенью 1637 г. Собор был построен в формах, характерных для времени царей Федора Ивановича и Бориса Годунова. Это бесстолпный храм с приделом, который по форме повторял главный храм, но в уменьшенном виде. Непосредственными прототипами служили Малый собор Донского монастыря (1591 год) и церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове (1626 год). Но были и новые черты в архитектурном облике. Во-первых, придел в храме был всего один, и вся композиция получилась асимметричной. Собор имел всего одну апсиду, выступающую далеко на восток. Верх имел горку кокошников, но расположены они были в шахматном порядке, а не один над другим, как в постройках годуновского времени. Кокошники были не только большие, они чередовались с маленькими, почти игрушечными. Нижний ряд не отделялся карнизом от стены, что было нетипично как для более раннего периода, так и для большинства построек XVII века. Стена была разделена на прясла лопатками, а в прясла поместили окна, чья верхняя часть наличников входила в кокошники нижнего пояса. Весь облик храма был очень торжественный, праздничный, что отвечало идее постройки. Его внешняя декорация была уникальна и почти нигде не повторялась. В 1640-х годах справа от главной церкви был построен южный придел святителя Гурия, архиепископа Казанского, и святителя Варсонофия, епископа Тверского, после чего композиция всего храма стала симметричной. Новый придел освятили 3 октября 1647 г. Около 1800 г. при расширении Никольской улицы его разобрали и возобновили только в новом храме. К 1650 г. перед собором построили новую паперть и колокольню. Колокольня была одной из первых шатровых звонниц в Москве.

В XVII веке Казанский собор считался одним из главных соборов Москвы, его священники занимали высокое место в церковной иерархии. В середине XVII века царь Алексей Михайлович приближал к себе молодых талантливых священников из провинции. Он собрал вокруг своего духовного отца Стефана (Вонифатьева) кружок «Ревнителей благочестия», в который входили будущие форматоры церкви и ярые противники этих реформ. Будущий патриарх Никон был сделан настоятелем Новоспасского монастыря, в котором была фамильная усыпальница Романовых. Священники Иоанн (Неронов) и Аввакум (Петров) были назначены в причт Казанского собора, где служили до начала раскола и своей ссылки.

В XVIII веке собор несколько изменил свой внешний вид: кокошники в 1730-е гг. были перекрыты горизонтально двумя полосками кровли. Потом кровлю перекрыли просто на четыре ската. Тогда же на главке собора сделали люкарны, сверху поставили еще маленькую луковицу. В 1801 г. собор лишился своей шатровой колокольни. Новая двухъярусная колокольня была выстроена в 1805 г. в стиле классицизм. Ее поставили в центре западного фасада над входом на паперть. Несколько раньше были снесены южный придел и галерея, шедшая по южному фасаду. Южный фасад получил строгую классическую обработку, для чего были стесаны лопатки и наличники, не отвечающие вкусам этого времени. В 1865 г. на колокольне надстроили третий ярус, тогда же еще раз переделали фасады собора. Он очень красиво смотрелся рядом с Верхними торговыми рядами, построенными архитектором О.И. Бове в 1813–1816 гг. В середине XIX века в храме сделали новый иконостас, а в 1873 г. заново расписали стены.

В 1923–1933 гг. под руководством выдающегося архитектора и реставратора Петра Дмитриевича Барановского (1892–1984) собор был отреставрирован. Пока шла реставрация, храм закрыли (1930 г.). Вскоре после завершения работ, в 1936 г. он был уничтожен. В 1937 г. на его месте был поставлен павильон в честь III Интернационала с фонтаном, а позже и другие сооружения. Проект восстановления собора составил архитектор Олег Журин, ученик Барановского. Ему Барановский перед смертью передал все свои обмеры и другие материалы по Казанскому собору, завещая восстановить храм. Казанский собор воссоздали за три года. Освящен он был 4 ноября 1993 г. Восстановили его в первоначальных формах, с шатровой колокольней, двумя приделами и галереей-папертью.

Казанской иконы Божией Матери в Николаевском железнодорожном вокзале часовня (уничтожена).

В оперативной сводке Московской губернской комиссии по изъятию церковных ценностей № 19 от 20 апреля 1922 г. значится, что из Казанской часовни на Николаевском вокзале изъято «серебра 9 фунтов 71 золотник». Других документальных сведений о часовне в помещении Николаевского вокзала (ныне Ленинградский вокзал) нет. Но наличие часовни на Николаевском вокзале Санкт-Петербурга, в точном соответствии с которым был выстроен и вокзал в Москве, подтверждает существование некогда этой московской часовни.

Казанской иконы Божией Матери в Орлове церковь (уничтожена).

Село Орлово впервые упоминается в документе 1568 г. как владение кремлевского Чудова монастыря. Название, видимо, произошло от фамилии раннего владельца. Описание 1623 г. отметило рядом с селом, на погосте, деревянную ветхую Покровскую церковь, стоявшую «без пения», а в самом селении монастырский двор, пять крестьянских дворов и один бобыльский, в которых значилось семь душ мужского пола. По церкви село называлось также Покровским. В 1678 г. здесь числились три двора конюхов, тринадцать крестьянских и семь бобыльских дворов, где проживали 73 человека. В 1698 г. вместо Покровской церкви возвели новую деревянную церковь, которую привезли из села Узкое. «Ветхие бревна переменяя, на старом церковном кладбище построили и освятили вновь во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы». Но еще долго Орлово по привычке называли селом Покровским.

В переписных книгах 1702 г. есть описание храма села Орлова: «Церковь деревянная, одноглавая, во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы, с трапезною и с папертью, на церкви крест деревянный опоян железом белым, покрыта церковь и трапеза, и паперть тесом… На паперти над церковными воротами и над трапезными дверями образ преподобного Евлогия да образ Сергия Чудотворца. Подле церкви колокольня на столбах, покрыта тесом, на ней два колокола, а что в них весу, про то сказал поп – не ведает».

После секуляризации церковных имуществ в 1764 г. Орлово перешло в ведение Коллегии экономии. В 1825 г. здесь открылась ковровая фабрика. По описанию 1884 г., в селе значились церковь святителя Николая (тот же Казанский храм, но часто именовавшийся по своему Никольскому приделу), химический завод, трактир, 61 крестьянский двор с населением 281 человек. К сожалению, сведений о времени постройки каменного храма взамен деревянного не сохранилось. Настоятелем храма и законоучителем церковно-приходской школы 31 июля 1910 г. был назначен протоиерей Николай Яковлевич Лавров. Он пользовался огромной любовью прихожан. После Октябрьской революции 1917 г. местные крестьяне, опасаясь за его жизнь, предлагали батюшке должность в сельсовете, но отец Николай отказался. Впервые его арестовали в 1921 г. После возвращения из тюрьмы он продолжал служить в своем Казанском храме до его закрытия в начале 1930-х годов. В 1937 г. отца Николая вновь арестовали и вскоре расстреляли на Бутовском полигоне.

Церковь уничтожили в 1930-е гг. В 1984 г. село вошло в состав Москвы. В это время в нем проживало 126 человек. От бывшего села сохранилось лишь кладбище, существовавшее еще при храме. Сейчас оно называется Орловским и является филиалом Востряковского кладбища. Создана православная община храма Казанской иконы Божией Матери в Орлове, которая предполагает восстановить утраченную святыню. На месте будущего строительства установлен деревянный крест.

Казанской иконы Божией Матери в Рождественском монастыре церковь (улица Рождественка, дом № 20).

Храм был заложен у северной стены монастыря в 1904 г. Строился по проекту архитектора П.А. Виноградова… Освящен 30 августа 1906 г. В обширной пятиглавой церкви, построенной в русско-византийском стиле, могли разместиться триста богомольцев. В ней был установлен дубовый резной иконостас, иконы для которого выполнил художник Ильин. Многие образа украшали драгоценные серебряные ризы. Утварь и облачения были изготовлены в мастерских С.С. Мешкова. С западной стороны вплотную к храму возвели большое трехэтажное здание трапезной палаты. Это громоздкое здание отрицательно сказалось на общем характере монастырского ансамбля, лишив его целостности и соразмерности. В советское время вся верхняя часть Казанского храма была снесена, здесь располагались учебные аудитории Московского архитектурного института. Ныне в храме ведутся восстановительные работы.

Казанской иконы Божией Матери в Старом Сущеве церковь (уничтожена).

Сущево впервые упоминается в духовной грамоте 1433 г. князя Юрия Дмитриевича Звенигородского и Галицкого как сельцо Сущевское, но возникло, вероятно, еще в XII–XIII веках. В середине XV века Сущево перешло к московским князьям. Позднее тут находились две черные слободы – Старая и Новая Сущевские. Они были небольшими. Так, в Новой Сущевской слободе в 1632 г. насчитывался только 21 двор. В слободах стояли две церкви. Одна из них, впервые упомянутая в 1625 г., была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери. Вторая церковь – Тихвинской иконы Божией Матери – была построена в 1694–1696 гг.

На месте деревянного Казанского храма в 1682–1685 гг. выстроили каменный, с приделами Рождества Иоанна Предтечи и святителя Николая. Он был освящен 18 октября 1685 г. патриархом Иоакимом. В 1697 г. возвели шатровую колокольню и трапезную, в которую перенесли престол Рождества Иоанна Предтечи. Храм сильно пострадал от пожара в 1812 г. и в последующие годы был отремонтирован с некоторыми изменениями внешнего облика. Число местных прихожан умножалось, храм стал для них тесным, и в 1877–1880 гг. по проекту архитектора П.П. Зыкова строятся более обширная трапезная и новая колокольня. Также были сделаны новые пристройки к алтарю. Росписи стен были выполнены в 1894 г. и 1907 г. Также в 1907 г. усердием ктитора Н.Е. Кротова были вновь расписаны алтари и отреставрированы иконостасы.

В годы советской власти сначала храм отдали под клуб, а в 1939 г. уничтожили. На его месте выстроено типовое школьное здание.

Казанской иконы Божией Матери в Узком церковь (Профсоюзная улица, дом № 1236).

Впервые село упоминается в конце XVII века как пустошь Уское, позднее известно как село Узкое. В 1698 г. деревянный сельский храм был заменен каменным в стиле барокко (возможно, автором проекта был архитектор О.Д. Старцев). Владелец усадьбы, видный государственный деятель и родственник Петра I боярин Тихон Никитич Стрешнев, по велению которого был построен храм, хотел видеть его собором будущего монастыря. Храм имеет довольно необычные черты, сближающие его с украинскими церквями. Он состоит из четырех башнеобразных двух-ярусных зданий, окружающих центральный кубический объем, имеющий закругления по углам, которые на втором ярусе переходят в восьмигранник и завершаются пятью крупными главами. Вся постройка имеет монументальный, торжественный характер. В одной из боковых глав устроена звонница. Наличники и колонки характерны для московского барокко, но их оформление более лаконично, нежели у построек, возводившихся Нарышкиными.

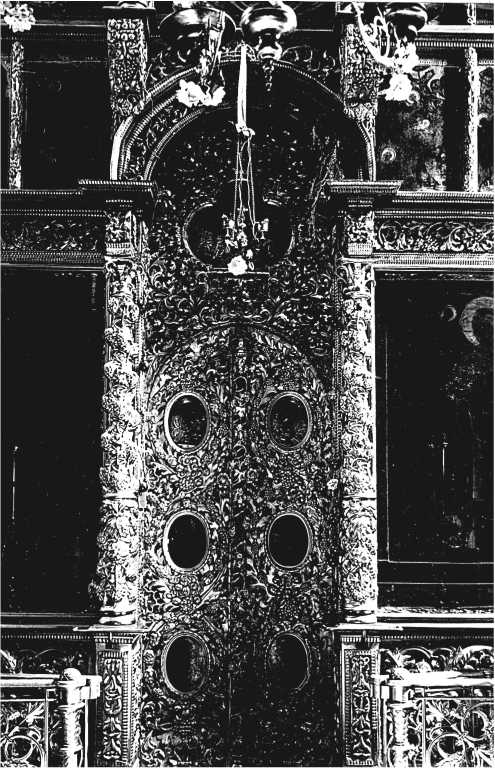

Усадебный комплекс, включавший господский дом, хозяйственные постройки, пруды, парк, сложился во второй половине XVIII века. Тогда же внешний вид храма претерпел некоторые изменения, в том числе купола заменили на меньшие по размеру и более пологие. Внутри храм был богато украшен, роспись трех величественных резных иконостасов исполнили лучшие мастера Оружейной палаты – Григорий Зиновьев, Николай Соломонов и Василий Леонтьев. Эти иконостасы, работа над которыми была завершена к 1698 г., были последней большой и прекрасной работой иконописцев Оружейной палаты. «К концу XVII века, – с горечью пишет историк искусства А.И. Успенский, – царские иконописцы, можно сказать, сошли на нет». В XIX веке вся усадьба реконструировалась и достраивалась. В самом начале XX века в храме были произведены большие ремонтные и реставрационные работы, устроены новые печи, оштукатурены стены, позолочен главный иконостас, отреставрировано 150 икон. Обновленную церковь вновь освятили 22 декабря 1902 г. В 1909 г. в ней был устроен придел благоверной княгини Анны Кашинской.

В 1922 г. имение занял санаторий Центральной комиссии улучшения быта ученых. В нем в 1923 г. отдыхал художник и знаток истории Москвы А.М. Васнецов, который изучив Казанский храм, писал, что «иконопись мало пострадала, в общем, хорошо сохранилась, особенно в приделах, которые остаются неотапливаемыми. В левом приделе есть образ Николая Чудотворца, удивительный по выразительности. Придельные иконостасы трехъярусные, образа в них тоже хороших мастеров. Хороши изображения архидиаконов Евпла и Стефана на диаконских дверях. На колокольне есть один небольшой старый колокол с надписью о том, что он вылит к Троицкому собору. На колоколе есть следы от удара ядром, вероятно, во времена Наполеона, от какового удара колокол несколько сдвинут в сторону».

Храм закрыли для верующих в 1929 г., и впоследствии его интерьер был утрачен. В 1960 г. Узкое вошло в черту Москвы. А за год до этого знаменательного события усадебный храм был обезглавлен. Но через двадцать лет реставраторы восстановили шлемовидные купола XVII века и старинное изображение Казанской иконы Божией Матери над входом в храм. В 1990 г. храм был возвращен Русской Православной Церкви, и с Пасхи 22 апреля 1992 г. в нем возобновились богослужения. В церкви установлен резной иконостас работы современных мастеров из Палеха. Освящены приделы: святителя Николая и Первого и Второго обретения главы Иоанна Предтечи, которые существовали здесь с давних пор.

Казанской иконы Божией Матери в Хлынове церковь (уничтожена).

13 февраля 1758 г. графиня Екатерина Романовна Скавронская обратилась в Священный Синод с просьбой разрешить построить рядом с Никольским храмом в Хлынове церковь Казанской иконы Божией Матери для поминовения ее родителей. Разрешение было получено, и уже 21 июля 1759 г. новый каменный храм освятили. В нем в 1763 г. похоронили храмостроительницу. Из-за близости Никольского и Казанского храмов (есть даже предположение, что первоначально они примыкали друг к другу, и лишь впоследствии между ними появилось небольшое пространство) последний часто называли приделом церкви святителя Николая. Казанский храм был обновлен в 1806 г. на средства Т.Ф. Опочининой.

В 1929 г. храм передали обновленцам, и новые раскольники перенесли сюда чудотворный Иверский образ Божией Матери из уничтоженной Иверской часовни у Воскресенских ворот. Оба хлыновских храма разрушили одновременно в 1936 г., и на их месте выстроили типовое школьное здание. Чтимый старинный Казанский акафистный образ Божией Матери из Казанского, что в Хлынове, храма ныне находится в церкви Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери в Измайлове храм-часовня (9-я Парковая улица, дом № 4а).

Домовый храм устроен в типовом здании детского сада и освящен 12 апреля 2001 г. Предусмотрено возведение колокольни и куполов для придания храму должного канонического облика. Проект реконструкции составлен архитектором А.В. Надысовым. Храм приписан к церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Измайлове. В нем находится чтимая Песчанская икона Божией Матери.

Киприана, митрополита Московского, святителя, в Троице-Голенищеве часовня (Мосфильмовская улица, дом № 66).

Построена при поддержке правительства республики Болгарии и правительства города Москвы. Часовня приписана к храму Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Сохраняя память о митрополите Киприане, служатся молебны на Трехсвятской горке – месте блаженной кончины святителя – и у Киприановского источника.

Кира и Иоанна, святых бессребреников, на Солянке церковь (уничтожена).

Существовавшая на этом месте Троицкая церковь упоминается в летописях в конце XVI в. В конце XVII века она уже числится каменной. Новая была заложена в 1765 г. и освящена в 1768 г. (архитектор К.И. Бланк). На торжестве освящения присутствовала императрица Екатерина II, и в храме сохранялось специально устроенное по этому случаю «Царское место», разобранное в 1840 г.

В 1873 г. храм передали под подворье Сербской Церкви и отреставрировали. И хоть главный престол переосвятили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в народе храм продолжали называть Киро-Иоанновским. Вскоре после Октябрьской революции 1917 г. Сербское подворье, как и подворья других Православных Церквей, было закрыто, и храм стал опять приходским.

В начале 1930-х годов его передали тресту «Радиострой». К концу 1932 г. начался снос церковных глав и колокольни, а затем церковное здание было уничтожено.

Кирилла и Мефодия, равноапостольных, в Земледельческой школе церковь (Смоленский бульвар, дом № 19).

Земледельческая школа была учреждена по замыслу одного из основателей Московского общества сельского хозяйства Н.Н. Муравьева в 1819 г. и открылась для занятий в 1822 г. Первоначально она помещалась в наемном доме Попова недалеко от Бутырской заставы, а с 1825 г. – в Газетном переулке. В 1833 г. московский генерал-губернатор князь Д.В. Голицын купил городскую усадьбу конца XVIII в. на Смоленском бульваре и подарил его Земледельческой школе, готовившей агрономов, землемеров и лесоводов. Учащиеся (около ста человек) посещали близлежащую приходскую церковь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» близ Девичьего поля. Храм в Земледельческой школе устроили в 1885 г. по проекту архитектора С.Ф. Федорова на втором этаже каменной пристройки к главному званию. Юго-западной стороной церковь была обращена в сад школы. Ее стены и потолок расписали фресками в древнерусском стиле, местные иконы написал художник А.А. Брызгалов. Иконостас был исполнен из мореного дуба.

В местном ряду находился образ святителя Димитрия Ростовского, имя которого носил основатель и первый президент Московского общества сельского хозяйства князь Д.В. Голицын. Для звона приобрели четыре небольших колокола. Богослужения в Кирилло-Мефодиевском храме совершались по большим церковным праздникам и воскресным дням, за исключением летних каникул.

Храм закрыли в 1918 г. В 1920 г. Земледельческую школу преобразовали в Зоотехнический институт. Позднее здание передали Военно-ветеринарной академии. Рядом со старинным зданием в 1970-е гг. выстроили огромный административный корпус, выходящий на Смоленский бульвар.

Кирилла и Мефодия, равноапостольных, в Сергиевской общине в Даниловской слободе церковь (уничтожена).

Церковь-школа близ Даниловского кладбища была выстроена в 1911 г. иждивением священника Р.И. Соловьева. В 1914–1915 гг. она перешла во владение Сергиевской иноческой женской общины, открытой при Александро-Мариинском доме призрения в Сергиевом Посаде. В годы Первой мировой войны в нее влились бежавшие из Польши православные монахини. С 1917 г. община стала самостоятельной. Основанная на строгом общежительском уставе, она не пользовалась никакими правительственными субсидиями. Сестры работали на огородах, на Лосиноостровской мануфактуре. Сергиевской общине принадлежал двухэтажный дом (низ – каменный, верх – деревянный). В верхнем этаже в пяти комнатах проживали восемнадцать сестер, в четырех комнатах нижнего этажа размещались кухня, трапезная, рукодельная. Остальные пятнадцать сестер вместе с настоятельницей матерью Екатериной (Гончаровой) проживали в другом доме. Церковь находилась в верхней светлой комнате, а на крыше соорудили маленький купол с крестом. Устроили также небольшую деревянную звонницу с шестью колоколами. В иконостасе помещались иконы Спасителя, Божией Матери, мученицы Анастасии, великомученика Пантелеймона, мученика Никиты, преподобного Сергия Радонежского. На стенах в киотах располагались еще двадцать икон и двенадцать в двух больших киотах. Кроме того, в церкви сохранялись реликвии, принадлежавшие сестрам общины: серебряный крест с частицей святых мощей в футляре, серебряный ковчежец на иконе святителя Николая с частицей святых мощей, иконы священномученика Макария Киевского, благоверной княгини Анны Кашинской, святителя Димитрия Ростовского (все с частицами мощей этих святых). В 1930 г. церковь закрыли, в Музейный фонд вывезли старинные иконы. Остальные церковные ценности передали в Госфонд на утилизацию.

Климента, папы Римского, священномученика, церковь (Пятницкая улица, дом № 26/7).

Церковь впервые упоминается в Смутное время, но построена она была в XVI веке. В 1625 г. Климентовский храм уже значится каменным. В 1636 г. с востока построили еще одну церковь с двумя престолами: в честь иконы Божией Матери «Знамение» и во имя святителя Николая. Старый Климентовский храм разобрали в середине XVIII века, но осталось второе здание. В 1756–1758 гг. к Знаменской церкви пристроили одноэтажную трапезную с приделами во имя святых, чьи престолы были в снесенном храме, – святых Климента и Петра, и второй – в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», а также возвели трехъярусную колокольню (сохранилась). Это были скромные сооружения, автором которых считается А.П. Евлашев – один из ведущих московских зодчих того времени. В 1762 г. снесли старый Знаменский храм, а к 1770 г. возвели новый грандиозный храм, хотя внутренние работы продолжались до 1774 г. Храмоздателем был купец К.М. Матвеев, а авторство проекта приписывается Д.И. Трезини, А.П. Евлашеву или К.И. Бланку, однако документы, сообщающие имя зодчего, пока не известны. Храм имел восемь престолов. Главный престол был во имя Преображения Господня. Приделы – Вознесения Господня, Рождества Пресвятой Богородицы (оба вверху на втором ярусе), икон Божией Матери «Знамение» и «Неопалимая Купина», святителя Николая Чудотворца (все три – в основном храме), священномученика Климента, папы Римского и святителя Петра Александрийского (оба – в трапезной).

Огромное здание церкви не имеет аналогов в московской архитектуре. Оно является своеобразным итогом развития храмов в стиле барокко в России и сближается с лучшими творениями великого В.В. Растрелли. Объем очень компактен, он представляет в плане почти правильный квадрат, лишь с немного вынесенными центральными ризалитами на фасадах и скругленными снаружи углами. Благодаря ширине центрального купола, мощное пятиглавие сливается в единую массу, как бы продолжающую фасады вверх, подчеркивая вертикальную композицию и парадность всего здания. Нижний ярус выделен на фасадах рустовкой выступающих частей, несущих пилястры и колонны основного яруса. Это усиливает барочную динамику стен. Второй ярус украшен пучками колонн и пышными наличниками окон. Пары колонн на центральных ризалитах образуют портики, завершенные разорванными фронтонами. Колонны сгруппированы пучками на втором ярусе фасада и на куполах. Между ними расположены окна с крупными сложными наличниками. В панораме Замоскворечья храм занимал и занимает центральное место, возвышаясь над окружающей застройкой.

Храм окружали прекрасные чугунные решетки с каменными столбиками и вазонами на них, что делало его еще более пышным. С востока – по Пятницкой улице – решетка шла не по прямой, а по дуге, вогнутой в церковный двор. Она огибала небольшой пруд, питавшийся ключом. К прудику с церковного двора вели ворота, оформленные как небольшой надкладезный павильон. Павильон также был парадными воротами на Пятницкую от храма. Интерьер храма был очень праздничный, наполненный светом, льющимся из двух рядов больших окон и из куполов. По храму на уровне второго яруса с трех сторон проходила широкая обходная галерея (хоры). На них располагались два придела. Центральный иконостас был пышным многоярусным, украшенным барочной резьбой и круглой деревянной золоченой скульптурой. В 1900 г. обновили интерьер, вновь вызолотив иконостас и заменив некоторые иконы на новые.

После закрытия храма в 1934 г. надпрестольная сень была вывезена в Антирелигиозный музей искусств, располагавшийся в Донском монастыре. Иконостасы остались на месте. Над храмом святого Климента нависла опасность сноса. Желая его сохранить, профессор В.А. Мамуровской добился передачи здания Государственной библиотеке имени В.И. Ленина для фондового хранения. Было решено так поставить стеллажи, чтобы сохранить внутреннее убранство. В 1930-е гг. храм лишился павильона, выходящего на улицу, – его уничтожили, и на его месте разбили небольшой сквер; пруд засыпали. В 1957 г., при расширении Климентовского переулка, частично передвинули, частично уничтожили ограду, но все-таки большую часть ее смогли сохранить. Храм в советское время несколько раз реставрировался снаружи, но внутри практически не поновлялся. Богослужения возобновились в 2005 г. в Знаменском приделе.

Константина и Елены, равноапостольных, при казармах Фанагорийского полка церковь (Бригадирский переулок, дом № 11; уничтожена).

Созданная в 1821 г., церковь находилась в Семинарских казармах, где размещались различные полки, но дольше всех – Фанагорийский гренадерский великого князя Дмитрия Павловича полк. Свое название он получил в память боевых заслуг на Кавказе и Кубани, где был покорен небольшой остров Фанагория.

В храме находился деревянный двухъярусный иконостас. Над престолом дубового дерева была сооружена красивая золоченая сень. При последнем ремонте в 1907 г. стены храма отделали искусственным разноцветным мрамором, вызолотили иконостас.

Осмотр церкви в ноябре 1920 г. показал, что она «совершенно ликвидирована и в данное время занята под спальню красноармейцев». В настоящее время в центральном корпусе бывших казарм, где находился храм, размещается Военная академия химической защиты.

Константина и Елены, равноапостольных, при Константиновском Межевом институте церковь (Гороховский переулок, дом № 4; уничтожена).

При Межевой канцелярии 14 мая 1779 г. была основана Землемерная школа, названная Константиновской в честь родившегося в этом году великого князя Константина Павловича. В 1819 г. школу переименовали в Константиновское Землемерное училище, а в 1835 г. – в Константиновский Межевой институт.

В 1873 г. институт переехал в здание в Гороховском переулке, занимаемое до этого школой межевых топографов, где имелась небольшая домовая церковь. Вместо нее устроили более, чем в два раза, обширный храм, куда перенесли четырехъярусный дубовый иконостас с высокохудожественными, писанными на полотне иконами из упраздненной церкви на Старой Басманной улице.

Ее закрыли в декабре 1918 г. Ныне лишь алтарный выступ сбоку здания напоминает о существование здесь некогда православного храма.

Константина и Елены, равноапостольных, в Кремле церковь (уничтожена).

Точное время основания Константино-Еленинского храма неизвестно, но полагают, что он существовал уже в XIV веке и дал свое название Константино-Еленинским воротам Кремля. Сохранилось предание, что через эти ворота великий князь Дмитрий Иванович в 1380 г. вывел свою дружину в поход на поле Куликово. Ворота заложили в XVII веке. В летописях церковь впервые упоминается под 1470 годом при описании пожара на Подоле, то есть под горою. Вместо сгоревшего храма выстроили новый, тоже деревянный. По царскому указу 1651 г. велено было разобрать в Кремле две последние деревянные церкви и устроить на их месте каменные. Одна из них и была Константино-Еленинская (или Цареконстантиновская). Постройку каменного храма производил боярин Илья Данилович Милославский, отец первой супруги царя Алексея Михайловича. В 1692 г. церковь перестроили повелением и иждивением царицы Натальи Кирилловны и царевича Алексея Петровича. В том же году, 4 декабря, ее освятил патриарх Адриан. Видимо, тогда же выстроили восьмигранную колокольню.

С тех пор церковь не перестраивалась. Храм пострадал от пожара 1737 г., и большой ремонт производился под наблюдением архитектора Д.В. Ухтомского в 1756 г. В 1770-е гг. церковное здание чуть не было уничтожено: по плану В.И. Баженова на территории южной части Кремля предполагалось возвести огромный дворец. Уже снесли часть кремлевских стен и башен, некоторые церкви, а также приходские строения, окружавшие церковь Константина и Елены. Но строительство дворца так и не началось. Старинная церковь лишилась прихода, сильно пострадала от пожара и грабежей 1812 г. По повелению императора Николая I в 1833 г. приступили к ее реставрации, которая длилась три года. В 1844 г. на правой стороне трапезной устроили придел святителя Николая Чудотворца.

В 1890 г. напротив Николаевского дворца, на кромке плаца и кремлевского дворца началось строительство ансамбля памятника императору Александру II. Этот монумент скрыл от глаз москвичей и без того небольшую Константино-Еленинскую церковь невдалеке от Спасских ворот. И все же ее не забыли православные жители Москвы. Особенно почиталась верующими икона Божией Матери «Нечаянная Радость», украшенная в 1876 г. драгоценной ризой. Перед этим образом совершался ежедневный молебен. Замечательным по красоте был пятиярусный иконостас конца XVII в. За правым клиросом помещалась храмовая икона и ковчег с частицами мощей равноапостольных Константина и Елены.

Как и прочие кремлевские храмы Константино-Еленинскую церковь закрыли в 1918 г. В течение нескольких лет она стояла запущенной, с разбитыми стеклами. Спустя десять лет, в 1928 г., ее уничтожили. На ее месте возле Константине-Еленинской башни, выходящей на Васильевский спуск, появилось приземистое здание из красного кирпича, предназначенное, видимо, для охраны правительственных учреждений Кремля.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, при Городской больнице имени С.П. Боткина церковь (2-й Боткинский проезд, дом № 5, строение 27).

Домовая церковь Солдатенковской больницы была освящена 31 декабря 1911 г. в здании, где располагался анатомический театр (архитектор И.А. Иванов-Шиц).

Церковь была выстроена в готическом стиле, над входом располагалась небольшая звонница. Сам храм находился на втором этаже церковной части здания, а на первом – часовни для отпевания усопших. Церковь закрыли в 1922 г. и переоборудовали под морг. Когда в 1992 г. завершилось строительство нового патологоанатомического корпуса больницы, церковное здание освободили. Его передали Московской Патриархии в 1997 г., и он получил статус больничного храма при Городской клинической больнице имени С.П. Боткина и клинике Онкологического научно-исследовательского института имени П.А. Герцена.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Кадашах церковь (уничтожена).

В окрестностях старинных сел Хвостовское, Голутвино и Колычево проходила Волоцкая, а затем и Серпуховская дороги, определившие расположение будущей улицы Большая Полянка. Здесь в XVI веке находилось дворцовое село Кадашево (впервые упомянуто в духовной грамоте Ивана III 1504 г.) и Ткацкая слобода. В XVII–XVIII веках Большую Полянку называли Космодамианской улицей по слободской кадашевской церкви. Она была построена при Иване IV Грозном. Деревянный храм сгорел в середине XVII века, и на его месте в 1655–1656 гг. богатый кадашевец Филипп Савельев выстроил пятиглавый каменный храм. Как и предыдущий, этот храм имел главный престол Рождества Пресвятой Богородицы и приделы святителя Николая и святых Космы и Дамиана. Через тридцать лет в пристроенной трапезной появился третий придел – преподобного Сергия Радонежского. В 1730-1740-е гг. вместо обветшавшей колокольни 1650-х годов возвели новую пятиярусную звонницу, имевшую необычное двухъярусное гульбище на колоннах.

Украшением храма был пятиярусный барочный резной иконостас XVII века с сорока пятью иконами того же времени, отреставрированный в 1899 г. Я.Е. Епанечниковым. Немало икон XVII века находилось и в алтаре. Как главная святыня прихожанами почиталась украшенная бриллиантами храмовая икона святых Космы и Дамиана XVI века в мраморном киоте, и при ней ковчежцы с частицами мощей Космы и Дамиана. В иконостасе выделялись икона Спасителя XVI века и подписной образ Иоанна Предтечи 1685 г. Музейные работники особо отмечали иконы Святой Троицы и храмовую Рождества Пресвятой Богородицы первой половины XVII века. В ризнице сохранялся редкий церковный памятник – престол 1656 г., и при нем столбик для мощей, полагаемых при архиерейском освящении храма. Богослужебные сосуды были из хрусталя. Освещался храм тремя бронзовыми, высеребрянными, увенчанными двуглавыми орлами паникадилами XVII века и подсвечниками XVII–XVIII веков. Среди колоколов выделялся так называемый Итальянский колокол 1707 г.

В 1922 г. советские чиновники вывезли из храма 14 пудов церковного серебра. Президиум Моссовета 28 декабря 1929 г. постановил закрыть Космодамианскую церковь и передать ее под клуб рабочих типографии имени Дунаева. Представители ХОЗО ОГПУ полуразрушили уникальный иконостас, сняв и забрав с собою наличники и другие резные деревянные украшения для смывки золота. Они же увезли мебель. Часть наиболее ценных икон поступила в Третьяковскую галерею. В начале 1930-х годов храм разобрали, и на его месте в 1939 г. выстроили шестиэтажный жилой дом (улица Большая Полянка, 4).

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Космодемьянском церковь (Химки, Правобережная улица, дом № 6).

В 1726–1730 гг. на месте деревянного здесь был выстроен небольшой каменный храм в стиле барокко. В нем установили четырехъярусный иконостас, в первом ряду которого находилась семейная икона владельца села В.Н. Зотова со святыми ликами Василия Великого и Никиты исповедника. В 1812 г. французы разорили обветшавший храм, и он в течение нескольких лет бездействовал. Лишь к 1820 г. его отремонтировали, возвели новую колокольню и возобновили богослужения. В 1889 г. был сооружен придел благоверного князя Александра Невского (архитектор А.А. Никифоров). Храм закрыли в 1940 г., разобрали колокольню до первого этажа, трапезную надстроили вторым этажом. Регулярные богослужения возобновлены в 1994 г. В храме находятся особо почитаемая икона святых бессребреников Космы и Дамиана, частица их мощей, икона Алексея, Иона и Ермогена, святителей Московских с частицами мощей.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, на Маросейке церковь (улица Маросейка, дом № 14/2, строение 3).

На углу улицы Маросейки и Старосадского переулка стоит одна из самых уютных московских церквей – святых Космы и Дамиана. Первое упоминание о церкви в этой местности относится к 1625 г. Ныне существующий храм построен в 1790–1793 гг. по проекту великого М.Ф. Казакова. В декабре 1793 г. был освящен южный придел святителя Николая. В 1795 г. освятили придел святых Космы и Дамиана. Этим было завершена теплая часть храма. Главный храм (летний) во имя Христа Спасителя, Исцелителя расслабленного, был освящен только в 1803 г. Он имел очень редкое посвящение, единственное в Москве. Известно только, что незадолго до этого, в 1780-х годах, прославилась в селе Ведерницы Дмитровского уезда чудотворная икона «Спаситель, Исцелитель расслабленного». Описывается, что она была небольшого размера, вставлена в другую доску и имела серебряный позолоченный оклад с драгоценными камнями. Из старого храма во вновь построенный были перенесены антиминс Никольского придела, напрестольные Евангелия, кресты и иконы в форме медальонов с частицами мощей святых Космы и Дамиана. Вновь построенный храм понравился москвичам, особенно привлекли необыкновенные округлые формы и миниатюрность. Облик храма в стилистике классицизма весьма лаконичен. Алтарная часть и приделы равны по высоте основному объему, который венчает ротонда с небольшим восьмигранным барабаном. К трапезной примыкает двухъярусная колокольня. В 1893 г. храм был заново расписан. К сожалению, эти росписи не сохранилось.

Церковь закрыли в конце 1920-х годов. В 1958 г. ее поставили на охрану, как памятник архитектуры, начали реставрировать. Внешне здание было отремонтировано, кресты и шпили позолочены, восстановлена ограда, но интерьер оставался изуродованным: этажное перекрытие и множество перегородок. В 1993 г. храм передали общине верующих. Были проведены большие работы по приведению в должный вид интерьеров церкви. Первый молебен во вновь открытом храме состоялся 18 апреля 1993 г.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Нижних Садовниках церковь (уничтожена).

В окрестностях Болотной площади, на набережной Москвы-реки жили царские садовники, входившие в состав Нижней Садовничьей слободы (существовали еще Средняя и Верхняя Садовничьи слободы). На пойменных плодородных землях раскинулись их сады и огороды, а среди них возвышалась слободская церковь, построенная не ранее 1610 г. (документально известна с 1625 г.).

Каменный храм вместо деревянного выстроили в 1657 г., почти одновременно с другим замоскворецким Космодамианским храмом на Большой Полянке. Главный престол освятили в честь Владимирской иконы Божией Матери, придел – во имя святых Космы и Дамиана. Через пять лет пристроили одностолпную трапезную с приделом святителя Николая. В 1689–1690 гг. к трапезной пристроили высокую шатровую колокольню. В 1767 г. Космодамианский придел перенесли в юго-восточную часть трапезной. Во второй половине XVIII века недалеко от храма появилось обширное здание Кригс-комиссариата – учреждения, ведавшего снабжением армии. Храм в Нижних Садовниках выделялся удивительным декоративным многоцветием барабанов пятиглавия, закомар, наличников и портала.

Решением Мособлисполкома от 12 июля 1931 г. эту изумительной красоты церковь передали Моссельпрому под столовую. В середине 1930-х годов сказочный памятник архитектуры допетровской архитектуры снесли. Ныне на его месте – шестиэтажный жилой дом.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Старых Кузнецах церковь (уничтожена).

Находилась в Заяузье, в Кузнецкой слободе, около пересечения Гончарной улицы и 3-го Котельнического переулка. Прихожанами храма были кузнецы и бронники, считавшие святых Коему и Дамиана своими покровителями. В конце XV века в этой местности существовало сельцо боярина князя Ивана Юрьевича Патрикеева, в грамоте которого 1498 г. впервые упоминается Космодамианский монастырь, позже упраздненный. Монастырский храм в XVI веке выстроили заново в камне, а в 1657 г. к нему пристроили придел святителя Филиппа, митрополита Московского. В 1745 г. возвели новую колокольню. Церковь меняла облик в 1769–1770, 1855, 1863–1869 и 1899 годах, расширяясь и благоукрашаясь усердием богатых прихожан А.В. Зубова, Д.И. Хлудова, С.И. Лямина. Там же на Гончарной улице стояла церковь Космы и Дамиана Нового (одноименных, но других святых). Это соседство породило легенду о двух братьях-богачах, выстроивших церковь, но потом поссорившихся. Тогда один из них решил во всем отделиться от брата и построил по соседству вторую Космодамианскую церковь.

В начале 1930-х годов под сводами небольшого храма Космы и Дамиана Старого собирались прихожане шести закрытых окрестных церквей. Но и этот храм ожидала та же участь. В 1936 г. старинную церковь снесли, а на ее месте в 1950-е гг. выстроили многоэтажный жилой дом.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Старых Панех церковь (Старопанский переулок, дом № 2–4).

Древнейшая часть церкви – алтарь – упоминается уже в 1468 г. Свое название «в Старых Панех» храм получил по располагавшемуся поблизости польскому «Панскому двору», известному здесь с 1508 г. В камне храм был отстроен в 1564 г., и, возможно, сохранил фрагменты первоначальной постройки. Согласно преданию, в этом храме Иван Грозный венчался с шестой женой, вдовой дьяка Василисой Мелентьевой. Первоначально храм был увенчан пяти главами, установленными на двусветном четверике основного объема. В XVII в. церковь стала слободской для патриарших певчих, селившихся в этой местности. В 1640 г. с севера к церкви был пристроен Успенский храм. В 1803 г. храм был сильно перестроен в стилистике классицизма.

В нем были созданы приделы Успения Пресвятой Богородицы и святителя Иоанна Златоуста. Построили также новую колокольню. Златоустовский придел в 1878 г. упразднили.

В настоящее время храм представляет собой асимметричное сооружение, сочетающее в себе элементы разно-временных построек; он сильно зажат окружающей застройкой и виден только благодаря тому, что выходит северным фасадом на красную линию Старопанского переулка. Сохранились две шатровые главы.

В 1926–1927 гг. церковь была отреставрирована под руководством Д.П. Сухова. В 1929 г. храм закрыли, разрушили трапезную и колокольню. В 1960-1980-е гг. здесь располагался отдел регулирования уличного движения. В 1993 г. его передали общине верующих. Богослужения возобновились в 1995 г.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Таганной слободе церковь (уничтожена).

Церковь Космы и Дамиана Нового известна в Таганной слободе с 1625 г. Храм именовался Новым в отличие от находившейся по соседству, в Старых Кузнецах церкви Космы и Дамиана Старого. По наименованию храма ближайший переулок именовался Новым Космодамианским (с 1954 г. – 2-й Котельнический). Первая каменная церковь на этом месте была освящена 12 октября 1662 г., о чем сообщала закладная доска, установленная в стене храма. С 1722 г. в трапезной значится придел Рождества Пресвятой Богородицы. В 1732–1745 гг. храм и колокольню перестраивали. В 1754 г. в трапезной устроили придел апостола Иоанна Богослова. В 1859 г. архитектор Н.И. Козловский изменил форму окон и расширил храм за счет пристройки еще двух приделов – праведных Симеона и Анны и пророка Илии. В этих приделах 30 декабря 1896 г. были освящены новые мраморные иконостасы. Главный иконостас был создан в середине XVIII в.

Церковь закрыли в конце 1920-х гг., постепенно перестраивали для светских нужд, пока она не превратилась в шестиэтажное здание (Гончарная улица, дом № 20).

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Шубине церковь (Столешников переулок, дом № 2).

Первый деревянный храм в этой местности выстроили в XIV веке, рядом с двором боярина Иакинфа Шубы. В 1626 г. церковь была отстроена в камне, а в 1702–1722 гг. перестроена с включением части прежней постройки. Главный престол был освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, но храм именовался по приделу. На основном объеме четверика установлен восьмерик, завершающийся главкой в стиле барокко с ажурным крестом. В интерьере храма сохранились кованые железные двери XVIII в.

Каменная церковь 1722 г. неоднократно перестраивалась. В 1820–1823 гг. с севера к ней присоединили придел Воскресения Словущего, который был перенесен из разобранной церкви Воскресения Словущего на Дмитровке. В 1840–1842 гг. храм обновлялся, был устроен новый трехъярусный главный иконостас. В 1857 г. выстроили новый придел святых Космы и Дамиана с южной стороны и возвели высокую колокольню в русско-византийском стиле. В 1889 г. были расписаны стены. В 1897 г. храм обновлялся. В начале XX в. регентом храма был выдающийся духовный композитор П.Г. Чесноков.

Церковь закрыли в 1929 г., снесли купол и верх колокольни. В советские годы здесь находились Библиотека иностранной литературы, типография. С конца 1970-х гг. церковь реставрировали.

Богослужения возобновились в 1991 г. В 1997 г. была возвращена храмовая икона святых Космы и Дамиана, хранившаяся в находящейся неподалеку церкви Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Другая святыня храма – икона блаженной Матроны Московской с частицей мощей.

Ксении, преподобной, при Ксенинском приюте в Хамовниках церковь (уничтожена).

Женский приют был открыт в 1876 г. в память рождения великой княгини Ксении Александровны, дочери Александра III, и позже включал ремесленное и по подготовки учительниц для начальных школ отделения. В начале XX века приютское здание было надстроено третьим этажом, где и был устроен небольшой Ксенинский храм, соединенный с обширным актовым залом. Освящение храма состоялось 28 января 1901 г. В нем находились трехъярусный деревянный иконостас, семнадцать икон, облачения, церковная утварь. В 1920 г. храм ликвидировали, а в 1922 г. приютское здание (Несвижский переулок, дом № 3) передали химическому факультету Московского педагогического института.