Дрова

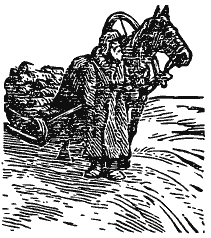

Ложится пороша, другая, третья. Санный путь установился. Является с возом старенький-престаренький мужичок, складывает себе потихоньку полено за поленом на дворе, а хозяйка моя, славная такая, сердобольная женщина, жалеет старика, что далеко ему возить, что зябнет он.

Поставила хозяйка самовар, все выложила на стол: сахар, булки, студень, огурцы.

Пришел старик к нам в дом. Уж он молился-молился в угол, потом стал отговариваться от угощенья, как это уж всегда полагается у крестьян. Ссылался и на дальний-то путь и на волков, что какие-то волки особенные у них в Голоперовских лесах, с гривами и на людей бросаются: одну старуху прошлый год в клочки разорвали, и сказывала старуха, что волки эти были сибирские.

– Как же так она могла сказывать, – спросил я, – когда они ее в клочки разорвали?

Старик принялся смеяться и грозить мне, насмешнику, пальцем: само собой, это уж другая старуха сказывала, самовидцем была.

После этого смеха хозяйка сказала:

– Ну, садись, дедушка, будем чай пить.

Старик сел и такой оказался речистый, насказистый. Сел он за чай надолго, пока весь самовар не выпил, и потом студень ел с хлебом потихоньку. Рассказывал же он больше все про божественное: что будто бы там у них в Голоперовских лесах есть гора и на той горе дивное место: ступит лошадь копытом – и сразу же начинает из-под копытины выступать вода, а ведь высокая гора, и никак нельзя и думать бы о воде на таком нагорье. Вот на этой удивительной горе есть у них святой ключ, вокруг колодца березки, на каждом сучке у берез рубашки висят: это значит, у кого больное дитя бывает, приносят, окунают в холодную воду, а рубашонку его оставляют на березке и с рубашкой – болезнь. Много чудес бывает… Старик все и рассказывает про чудеса, а хозяйка моя натерпелась за революцию безбожия и вот как рада повидать и послушать настоящего православного человека.

Так и пошло у нас через день, потому что далеко старику, день лошадь отдыхает, а на другой уж старик везет свою четвертинку. Уж он складывает-складывает, а хозяйка непременно ставит самовар и обед ему готовит. Так и пошло у нас через день: с утра сидит за чаем старик и рассказывает про чудеса ихнего загорья.

Мне даже скучно стало, когда старик кончил возку: все, бывало, будто сытый кот мурчит.

– Ну, – сказала хозяйка, – теперь мы обеспечены на всю зиму: при такой кладке не меньше как два сажня уложил старик лишнего.

– Не лишнего, – заметил я, – ведь он одного студню-то сколько поел!

Хозяйка на меня и рукой замахала, вроде как на безбожника.

– Не простой это старичок, – сказала она. – Мне от него стало, вроде как наш дом господь посетил.

Ноябрь месяц морозы были несильные, мы топились старым, летним запасом осиновых легких дров, и дом не выдувало. Стариковы березовые дрова хозяйка берегла на лютое время. И она была права: в декабре, когда начались настоящие морозы, как мы ни топили осиновыми дровами, прохолодило дом сразу.

– Ну, – сказала однажды хозяйка, – с завтрашнего дня принимаемся за березовые дрова, эти уж не подведут, а осина – не дрова, осина – прах.

Утром я залежался в постели: страшно было вставать, дожидался, пока хозяйка затопит печку новыми березовыми дровами. И вот слышу крик, вот шум, вот брань великая. Подумал – не сцепилась ли моя хозяйка с соседкой. Прислушался, – нет, и соседка в один голос с моей хозяйкой обе кого-то отделывают.

Я поскорее оделся и вышел на помощь женщинам. Тут все сразу и оказалось, почему старичок тогда при кладке так долго всегда возился: дрова-то были осиновые, а он их снежком притрушивал, от этого дрова становились белыми, и по белому старик тыкал мошок, убирал снегом и мохом поленце к поленцу под березовые, и глазом бы ни за что не узнать, а как взял в руки – снег осыпается, и сразу береза становится осиной.

И так благочестивый старик целых пять сажен осиновых дров расписал под березовые.