Книга: ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПО БОФОРТУ (Повести и рассказы)

Назад: ПРИБОЙ У КОТОМАРИ

Дальше: ОДИН ДЕНЬ ИЮЛЯ

ЛЕГЕНДА О ГОНЧИХ ПСАХ

1

В бескомпромиссной системе школярской иерархии Кирилл прочно удерживался на самой верхней ступеньке. Его авторитет покоился на четырех китах: он был всех сильнее в классе, почти в открытую курил, лучше всех знал математику и принципиально не хотел изучать французский. По языку у него было всегда "три".

Это происходило, может быть, потому, что Кирилл не находил в языке тех скрытых логических связей, которые привлекали его в математике, а может, потому, что любое произнесенное по-французски слово ассоциировалось у него с видом небрежно одетой женщины с разбухшим, всегда незастегнутым портфелем под мышкой. "Бонжур, дети! (Она и в десятом называла их так.) Кто у нас сегодня дежурный?" — "Бонжур!" — во все горло орали "дети" и, хлопая крышками парт, рассаживались, кто где хотел, и принимались за свои дела: читали художественную литературу, играли в "крестики и нолики" и в "морской бой", решали алгебру, а на задних партах даже ухитрялись спать. Женщина что-то объясняла, что-то писала на доске, но на нее попросту не обращали внимания. Как будто ее и не было в классе. Двойки она ставила редко, и, если такое случалось, класс хором кричал пострадавшему: "Садись, четыре!" Всем было весело.

Кирилла обычно выручали девчонки. Когда его вызывали, они торопливо совали ему шпаргалки или свои тетрадки и изо всех сил подсказывали. Девчонки его обожали. На худой конец Кирилл прибегал к испытанному средству — записывал правила и примеры на ладони. Эти сокращенные корявые записи больше напоминали клинопись древних шумеров, чем современное письмо, но Кирилл разбирался в них отлично. Взглянуть же на ладонь во время ответа было совсем нетрудно. Можно было сделать вид, что ты потираешь ладони, или вдруг заинтересоваться ногтями, или придумать еще что-нибудь. Ни у кого из учителей, а тем более у Вероники Витольдовны, эти вполне естественные жесты не вызывали подозрения.

Но были случаи, когда ничто не спасало Кирилла, и Вероника Витольдовна допотопным пером выводила ему в дневнике жирную двойку. "Правда, дети, — обращалась она при этом к классу, — уже лучше? Чувствуется, что ваш товарищ работал. Очень хорошо, Ануфриев. Пока — два…"

Дневник для Кирилла был сущим наказанием. Мать проверяла его каждый день, и, чтобы не расстраивать ее лишний раз, Кириллу приходилось пускаться на разные ухищрения. Двойки стирались, искусно переправлялись на тройки или на четверки, а то и вовсе исчезали из дневника — для этого нужно было лишь знать элементарную химию. В конце недели, когда дневники сдавались на просмотр классному руководителю, все восстанавливалось в своем первоначальном виде. Это была скрупулезная и неблагодарная работа, но, к счастью, ее приходилось выполнять не так уж часто.

Время от времени класс бунтовал. Тогда они топали ногами, стучали партами и кричали, что Вероника Витольдовна много задает, что они не железные и им трудно. "А Чехов? — вопрошала в таких случаях Вероника Витольдовна. — А Чехов, дети?! Вспомните: чахоточный, гонимый невеждами, задавленный нуждой — он работал!.."

И класс смолкал. Перед жизненным подвигом человека, чей грустный облик тотчас вставал в живом воображении каждого школяра, их собственные проблемы бледнели, казались незначительными и смехотворными. Мир и согласие воцарялись в отходчивых сердцах школяров. Надолго. До следующего бунта.

Экзамены на аттестат зрелости они сдали в конце июня и, как водится, закатили выпускной бал. Все заявились на него одетыми с иголочки: девчонки в белых нейлоновых платьях и в туфельках на "шпильке", ребята в костюмах и при галстуках. В этих торжественных и пышных одеяниях все чувствовали себя немного неловко и, толпясь в коридорах, разглядывали друг друга, как незнакомые. И только потом, когда отзвучали речи и выступления, когда получили аттестаты и сели за столы и выпили, скованность прошла. Все снова обрели друг друга и самих себя. И ребята стали курить, а учителя по привычке одергивали их и все напутствовали, напутствовали, все торопились предупредить обо всем наперед, о чем забыли или не успели сказать за десять лет в школе.

Потом танцевали и пели "Школьный вальс", и все чуточку погрустнели, потому что вдруг поняли, что навсегда расстаются со школой.

Вскоре все опять засели за учебники — нужно было поступать в вузы. Один Кирилл ничего не делал и ходил как в воду опущенный, переживая первую и, как ему казалось, последнюю в своей жизни любовь.

Дульцинею звали Риммой, в классе она сидела через две парты от Кирилла, увлекалась балетом и с репетиций ходила домой под ручку с наезжавшим из области балетмейстером, высоким тридцатилетним мужчиной с длинными ногами и осиной талией. В этом смысле у Кирилла не было ни малейших перспектив, и он довольствовался тем, что издали провожал предмет своего обожания, как заяц перебегая от дерева к дереву. Чувства, обуревавшие Кирилла в такие минуты, не шли в сравнение ни с чьими страстями. Шекспир в делах любви казался ему просто дилетантом, а его мавр — натурой инфантильной и придуманной.

Час расплаты наставал, когда балетмейстер возвращался в гостиницу: горя мщением, Кирилл переплетал проволокой молчаливые ночные аллеи, и его счастливый соперник, как ванька-встанька, кувыркался в хитросплетении железных силков, а Кирилл наблюдал за этим из-за кустов и злорадно смеялся в темноте.

Все треволнения кончились неожиданно и просто: в июле Кирилла призвали в армию. Оказалось, что он был переростком, пошел в школу с восьми, и теперь пробил его час.

Это уже был выход из положения, в котором Кирилл к тому времени оказался. В институт он все равно не готовился, а дела на любовном фронте обстояли и того хуже. Хотя балетмейстер с некоторых пор на горизонте не появлялся, Римма по-прежнему не замечала страданий Кирилла. Она относилась к нему так же, как и к другим ребятам из класса, и это повергало бедного влюбленного в отчаяние и печаль. В конце концов Кирилл пришел к выводу, что нужна перемена обстановки. Об этом, кстати, говорилось во всех классических любовных романах, и Кирилл стал лихорадочно подыскивать место, куда бы можно было уехать.

Идеальным местом, конечно, явились бы баррикады, где во все времена умирали во имя любви тысячи отвергнутых. Однако в данный момент баррикад под рукой не было. Но этот недостаток компенсировался обилием растущих по всей стране строек, и Кирилл с надеждой обратил туда свой взор.

И тут пришла повестка. Как избавление. Как панацея от всех страданий и бед.

Мать, конечно, очень переживала и ездила в военкомат хлопотать об отсрочке, а Кирилл тем временем писал и тут же разрывал на мелкие части пространные любовные письма.

Он и из армии написал Римме два письма, но так и не дождался ответа, а когда наконец получил коротенькую писульку, она, как ни странно, не взволновала Кирилла. Он без трепета прочитал торопливые, неровные строчки и, сложив линованный ученический листок, спрятал его в карман гимнастерки и все носил с собой, собираясь ответить, но так и не собрался.

Отслужив положенный срок, Кирилл вернулся домой. Мать надеялась, что теперь-то сын наверняка возьмется за ум и станет готовиться в институт, но вместо этого Кирилл устроился слесарем на завод. "С лысинкой родился, с лысинкой и помрешь", — укорила его мать, когда Кирилл сообщил ей о своем решении.

Наверное, она была права, но Кирилл рассудил, что институт от него никуда не уйдет. Во-первых, он не знал, в какой именно институт ему следует поступать, а во-вторых, пока ему не хотелось учиться. Не хотелось — и все. Математикой он занимался по-прежнему, но никакой системы при этом не придерживался, а брался за формулы, когда нужно было развеяться.

Летом из институтов приезжали на каникулы друзья. По старой памяти частенько собирались посидеть у кого-нибудь на квартире. Все почему-то сочувствовали Кириллу и наперебой советовали идти учиться. В другое время Кирилл наверняка бы обиделся или вспылил, теперь же он все чаще отмалчивался или отделывался шуткой, чувствуя, как дотоле крепкая цепь привязанности начинает где-то подаваться. Было какое-то явно неучтенное звено.

Кирилл присматривался к бывшим своим однокашникам. Они производили впечатление здоровых, не обойденных жизнью людей: смеялись громко, обо всем судили уверенно, и вообще у них была масса забот. Чувствуя себя лишним, Кирилл незаметно покидал шумные сборища и бродил в одиночестве по аллеям или читал дома. Он всегда много читал, а в последнее время в особенности, и все больше утверждался в мнении, что то неучтенное звено, о котором он все время думает, где-то близко, может быть, рядом, стоит только протянуть руку.

Однажды ему показалось, что он нащупал его.

Дело было летом, на юге. До этого Кириллу как-то не приходилось бывать на море, а тут он враз собрался и, получив отпускные, укатил "дикарем" в Крым.

Море поразило Кирилла.

Как громадное животное, оно лежало у его ног, тяжело водило боками, медленно вползая на берег и так же медленно отползая назад, оставляя на белом южном песке пышную бахрому пены. Трубный глас пароходов висел над водой, давил на перепонки, а сами пароходы вальяжно проплывали мимо и исчезали за выпуклым морским горизонтом.

В первый же день пребывания Кирилла на юге его соседом на пляже оказался здоровенный парень лет двадцати пяти с белыми ресницами и бровями.

Кирилл никогда в жизни не видел альбиносов, а сейчас перед ним лежал идеальный представитель столь редко встречающегося отклонения от нормы. Прищурив левый глаз, точно прицеливаясь, "идеальный представитель", как и Кирилл, не отрываясь, смотрел на море.

— Вот живут мореманы! — сказал он, когда мимо них торжественно проплыл похожий на айсберг трехпалубный теплоход-красавец, с которого доносились звуки джазовой музыки.

— Да-а, — неопределенно отозвался Кирилл. Он не понял, что хотел сказать парень: то ли завидовал морякам на теплоходе, то ли, наоборот, сожалел о них. Простая житейская логика предполагала, несомненно, первое, но уж очень безмятежный для завистливого человека вид был у парня, и это предопределило нейтралитет Кирилла.

Проводив взглядом теплоход, парень зевнул и перевернулся на спину, подставив под солнце незагорелые грудь и живот. От долгого лежания песок и ракушечник плотно пристали к волосам на теле парня, но он словно бы и не замечал этого неудобства. Он лежал, как сытый тигр, которому лень шевелить даже хвостом.

Вечером они сидели в дощатом павильончике и, изнывая от духоты, пили кислое, освежающее "Алиготэ".

— Понимаешь, друг, — говорил парень, — я гарпунер. Китобой. Так сказать, скиталец морей. Ты думаешь, почему я все время щурюсь? Думаешь, сроду так? Не-е! Это я у пушки привык. Другой раз шлепнешь блювала там иль горбача какого, а он, паразит, вместо того чтобы лапки кверху, ныр — и нет его! Уйти, конечно, не уйдет, коль на лине сидит, но крови попортит. Того и гляди выпрыгнет, и уж тут не лопуши, бей наверняка. А у нас на востоке море не то, что здесь. Начнет кидать — э-эх ты! Три раза подбросит, один раз поймает. А кита на мушку в момент взять надо. Вот и жмуришься, что кот, всю вахту.

Парню, видно, нравилось рассказывать о своей профессии. Его сильные пальцы при этом сжимались в кулаки, будто впивались в невидимую пушку, он, как к панораме, приникал к столу и весь напрягался, будто видел перед собой не кита — Левиафана.

Через несколько дней парень уехал.

— Не климат мне здесь, — сказал он Кириллу на прощанье. — Эти, — и Кирилл сразу понял, о ком идет речь, — знать, пообвыкли. А я нет. Двину восвояси. Рыбьим жиром детей обеспечивать.

Они обменялись адресами.

— Будешь во Владике, заходи, — сказал парень.

Домой Кирилл вернулся посвежевшим и возбужденным и, обнимая мать, сказал ей:

— Радуйся, ма, мы победили!

Мать не поняла, о какой такой победе говорит сын, и, хотя почувствовала, что он опять что-то затевает, не допытывалась ни о чем, ибо давно уже привыкла жить не для себя.

А Кирилл находился между тем в положении небезызвестного принца датского, который, бродя по коридорам родительского замка, терзался сакраментальным вопросом. Правда, по мнению Кирилла, принцу былo легче. У него, по крайней мере, была ясная цель, явные и тайные враги, а в перспективе — престол.

Кирилл ничего не наследовал.

Врагов у него не было.

Оставалась цель.

Кирилл попробовал четко сформулировать ее. Исходных данных было маловато, но Кирилл оперировал ими не хуже самого квалифицированного программиста электронно-вычислительной машины. В конце концов картина стала проясняться. Любопытная картина, в которой весь передний план занимала фигура китобоя. Он пребывал где-то на краю земли, почти в другом измерении, но между фактом его существования и тем, над чем в последнее время ломал голову Кирилл, обнаруживалась, как ни странно, прямая связь.

Кирилл сразу обрел душевное равновесие. В общем виде задача была решена, оставалось выяснить кое-какие нюансы. Кирилл взял лист бумаги и написал письмо во Владивосток.

"Володя, — написал он, — все идет к тому, что я, наверное, скоро объявлюсь в ваших краях. Хорошо бы встретиться. Есть одна идея, которую надо капитально обмозговать. Давай договоримся так: ты даешь мне телеграмму, и я приезжаю. Думаю, что мы поймем друг друга. Словом, жду депеши, а пока разделаюсь с разными делами. Кирилл".

Чтобы не томить мать, которую уже начинало беспокоить непонятное поведение сына, Кирилл напрямик объяснил ей свою затею:

— Еду на восток, — сказал он. — Пора свет повидать.

Мать ужаснулась и попробовала было отговорить Кирилла, но, когда в качестве последнего аргумента сказала сыну, что тот живет не как все, Кирилл лишь усмехнулся:

— Видишь ли, ма, люди не могут быть одинаковыми. Они не доски в заборе.

И мать больше не стала спорить с ним, потому что достаточно наслушалась от сына умных рассуждений и знала его упрямый нрав. Она не обижалась на Кирилла, но ей было очень грустно оставаться одной и опять подолгу, ждать коротких сыновних писем.

На заводе Кирилл проработал до осени. От китобоя не было ни слуху ни духу. Наверное, он гонялся в океане за своим Моби Диком, и это немного расстраивало планы Кирилла. Отныне ему приходилось надеяться только на самого себя. Конечно, такая неувязка не могла существенно отразиться на всем предприятии, разве что прибавлялось хлопот. Но от них нигде нельзя было избавиться, и, рассудив так, Кирилл взял расчет и стал собирать чемодан.

2

От дороги у Кирилла осталось ощущение непрерывного, неудержимого движения. Впрочем, так оно и было: словно захваченный химерической идеей обогнать время, поезд днем и ночью мчался вперед, нырял в тоннели, одолевал подъемы и спуски, с грохотом проносился по мостам. От стука колес некуда было скрыться, и даже во сне Кирилл чувствовал рывки и раскачивания пружинистого тела поезда.

Девять суток продолжался этот фантастический железный бег, и все это время Кирилл с изумлением смотрел на открывавшиеся перед ним пространства. Впервые он наяву представил себе размеры земли, на которой жил.

Во Владивосток поезд пришел утром.

Кирилл сдал чемодан в камеру хранения и первым делом отправился разыскивать китобоя. Согласно адресу тот обитал на улице Луговой, в доме номер восемнадцать. Порасспросив первых встречных о том, как пройти на Луговую, Кирилл через полчаса без особого труда нашел ее.

Дом номер восемнадцать стоял там, где ему и положено было стоять, но, как и думал Кирилл, самого китобоя в нем не оказалось. Соседи по квартире объяснили, что он уехал, а куда — они не знают. Он не предупредил их. Он вообще часто уезжает и никогда не предупреждает их, добавили соседи. Больше можно было не спрашивать.

Ночь Кириллу пришлось провести на вокзале: попытки устроиться в гостиницу успеха не имели. Кирилл не был ни командированным, ни представителем какой-нибудь организации, ни, тем более, депутатом. В представлении администрации он был частным лицом, путешествующим из удовольствия, и ему полагалось самому заботиться о себе.

Однако, как вскоре уяснил Кирилл, такое неприкаянное существование уже таило в себе зародыши будущего успеха. Оно обостряло мысль, развивало в человеке инициативу, делало его предприимчивым. Законы диалектики действовали во всех сферах бытия, и Кирилл быстро ощутил на себе их благотворное влияние. Перебрав в уме возможные варианты, он остановился на одном, который, по его мнению, должен был избавить человека от необходимости ночевать на вокзале. Как-никак Владивосток был портом и, стало быть, своего рода рынком, а экономику рынка от века определяли спрос и предложение. В данном случае — спрос и предложение рабочей силы. Эта мысль утешила Кирилла, и он с новыми силами взялся за претворение в жизнь своих планов.

Действительность оказалась совсем не такой розовой, какой рисовал ее Кирилл. Люди в конторе порта, куда он пришел утром, не хотели считаться ни с диалектикой, ни с политэкономией. Чтобы устроиться хотя бы на маломальское суденышко, нужно было иметь, во-первых, матросскую книжку, а во-вторых, местную прописку. Или вербовочные документы, если ты приехал по вербовке.

Ни того, ни другого, ни третьего у Кирилла не было. Потратив на бесполезные разговоры уйму времени, он под конец дня вновь оказался на улице. Можно было подумать, что перед ним заколдованный круг. Но раздумывать о сложностях жизни на пустой желудок было не слишком приятно, и Кирилл направился в ближайшую столовую.

Там была очередь. Пристроившись в хвост, Кирилл приготовился терпеливо выстоять положенное время, но ему неожиданно повезло. Из зала вышел какой-то мужчина и стал разглядывать толпившийся у кассы народ. Заметив Кирилла, мужчина поманил его пальцем.

— Выручай, парень, — сказал он. — Понимаешь, заказал на двоих, а приятель где-то застрял. Стынет все. Может, составишь компанию?

Кирилл охотно согласился. Очередь двигалась еле-еле, а тут ему предлагали уже готовый стол.

Кирилл разделся и прошел в зал.

Мужчина оказался инженером-строителем. Весь обед он говорил о своих делах, называл цифры, помогающие представить размах строительства в городе, упоминал канализационные трубы, арматуру, кирпич, ругал заказчиков, задерживающих доставку материалов.

Кирилл слушал его вполуха.

— Сам-то где трудишься? — спросил инженер, заметив инертность собеседника.

— Нигде, — ответил Кирилл. — Безработный.

— По призванию или по необходимости?

Кирилл рассказал о своих затруднениях.

— Понимаю, — сказал инженер. — Сам когда-то мечтал. Правда, летать. Даже в аэроклуб поступал, да вестибулярный аппарат подвел. А ты вот что, — загорелся вдруг инженер, — ты дуй-ка на Камчатку. Или даже на Курилы. Там проще. Это здесь придираются, а там работяг всегда не хватает. — Он вытащил из пиджака блокнот и полистал его. — Сегодня у нас двадцать девятое? Сейчас, сейчас… Ага, вот. Пароход будет послезавтра. Бери билет на него и дуй!

В предложении инженера была изрядная доля здравого смысла, и Кирилл тотчас оценил это. Тем более что терять ему было нечего — Камчатка так Камчатка.

— Думаете, стоит? — спросил он на всякий случай, уже твердо зная, что сегодня же побежит покупать билет.

— И думать нечего! Раз мечтаешь, надо добиваться, — ответил инженер.

Денег за обед он не взял.

— Побереги, — сказал он. — Мне эти полтора рубля погоду не сделают, а тебе пригодятся. Желаю удачи!..

В тот же вечер Кирилл купил билет на пароход и через день ранним ноябрьским утром отбыл на Камчатку.

Пароход назывался "Азией" и был таким же, как материк, громадным. Стояло время осенних штормов, но море ничего не могло поделать с пароходом: днем и ночью он без натуги утюжил волны, оставляя позади себя широкий, пузырящийся, как кипяток, след.

По утрам Кирилл обычно уходил на корму и часами простаивал там — смотрел, как пассажиры кормят всякой всячиной летящих за пароходом чаек.

Пронзительно крича, птицы пикировали на добычу, в момент расправлялись с ней, потом редкими, но сильными взмахами косых крыл легко догоняли пароход, подолгу парили вровень с палубой, и это свободное, мощное парение среди брызг и тяжкого грохота океана вызывало в душе Кирилла торжественное, похожее на религиозный экстаз чувство.

А однажды Кирилл увидел косаток. Их лучевидные твердые плавники вспороли воду поблизости от парохода. Затем, как по команде, косатки выпрыгнули из воды. Черные, лоснящиеся тела животных описали над сумятицей волн пологую дугу и с масленистым всплеском вновь погрузились в пучину. И вновь Кириллом овладело неведомое ему доселе чувство: он словно бы и сам в этот момент погрузился в бездонную глубь океана, ощутил ее холод и мрак, ее ничем не нарушаемую тишину, и ему на миг сделалось жутко и вслед за тем радостно — оттого, что страх был всего-навсего наваждением, а не реальностью.

Вечерами на пароходе зажигались огни и гремела музыка. Пассажиры собирались в теплых, уютных салонах и наслаждались покоем. И вряд ли кто-нибудь из них думал в эти минуты о том, что под ними не привычная земная твердь, а непроглядная толща черной воды, которая только и ждет малейшей оплошности, чтобы ворваться в пароход и поглотить всех. А если кто и вспоминал об этом, то старался отогнать прочь пугающие мысли, во всем полагаясь на тех людей на мостике, чьи опыт и мастерство помогали пароходу одолевать мрак и волны.

Не думал об этом и Кирилл; и когда под вечер шестых суток "Азия" пришла в Петропавловск, он сошел на берег не без сожаления.

Через пять минут поток пассажиров выплеснул Кирилла на улицы Петропавловска. Было уже темно, и это обстоятельство заставило Кирилла торопиться с отысканием ночлега. Вокзала, где бы можно было по привычке пересидеть ночь, в Петропавловске не было, явочных квартир тоже, и Кириллу волей-неволей приходилось опять идти в гостиницу. Печальный опыт подсказывал ему, что чудес на свете не бывает, но так уж устроен человек: Кирилл шел и втайне надеялся на удачу.

Вскоре, однако, иллюзии рассеялись: мест в гостинице не оказалось. Зато здесь можно было устроиться в коридоре, и Кирилл без лишних разговоров и домогательств абонировал два кресла. Приспособив под голову чемодан, он, как мог, улегся в креслах и стал составлять план дальнейших действий.

Петропавловск ему не нравился. В городе, где по улицам ходили вполне современные автобусы, а в гостинице не было мест, за здорово живешь наверняка ничего не делалось. Только на периферии можно было рассчитывать на снисхождение. Несомненно, таким местом были Курилы. Это была периферия из периферий. Правда, Кирилл не совсем ясно представлял, как она выглядит, но был твердо уверен, что, как и на всех островах, например, на Бермудских, люди на Курилах живут в бунгало или в тростниковых хижинах и исповедуют простоту нравов.

Размышляя таким манером, Кирилл задремал, и ему успели присниться бронзоволицые добрые аборигены, которые наперебой приглашали его в свои хижины.

Посреди ночи Кирилла разбудила дежурная и сказала, что освободилась койка в шестиместном номере, и, если молодой человек желает, она устроит его. Разумеется, Кирилл желал. Никто не гарантировал ему быстрого отъезда из Петропавловска, и иметь свой угол было просто необходимо.

Проспав остаток ночи в тепле и удобстве, Кирилл утром отправился в порт.

Запутанней его не мог быть даже лабиринт Минотавра. Кирилл, как слепой, ходил по бесконечным переходам, то и дело оказываясь в тупике или натыкаясь на глухую стену очередного пакгауза, пока один из портовых грузчиков не объяснил ему, как пройти к диспетчерской.

— На Курилы? — переспросил его там хмурый, невыспавшийся мужчина в форменном морском кителе, — Машенька! — крикнул он в другую комнату. — Что там у нас есть на Курилы?

— Оказия с четвертого причала, — тотчас откликнулась невидимая Машенька. — В одиннадцать ноль-ноль.

Мужчина посмотрел на часы и повернулся к Кириллу:

— Слыхал? Так что, пока, брат, не поздно, беги на четвертый причал, может, захватишь еще оказию.

Простота, с какой совершилось все дело, приятно поразила Кирилла. Его ожидания начинали сбываться. И это здесь, в Петропавловске! А что же будет на Курилах? Но думать об этом было некогда. У четвертого причала Кирилла дожидалась еще никогда не виданная им "оказия", которая должна была отвезти его в благословенный край, но которая, однако, могла уйти и без него, если он будет тут рассусоливать.

Забежав в гостиницу за чемоданом, Кирилл сломя голову кинулся обратно в порт. Побегав бодрой рысью среди гор из бочек, ящиков и мешков, он наконец, как бегун на финишную прямую, вырвался на четвертый причал.

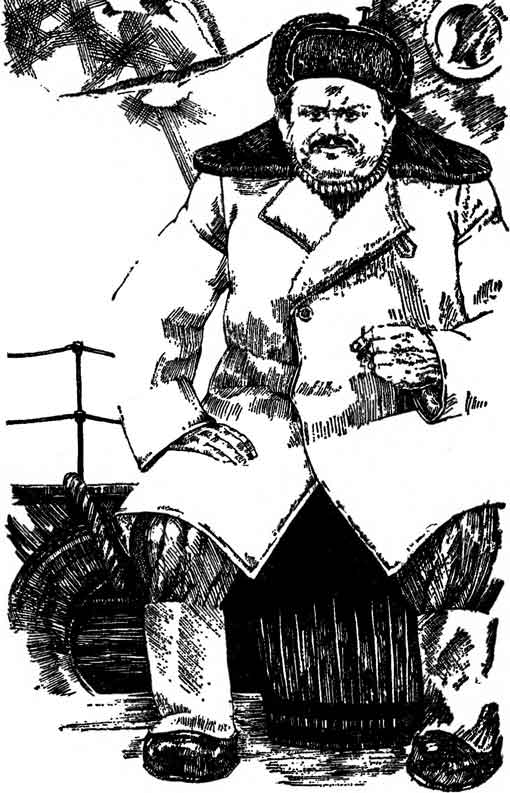

"Оказия" в лице небольшого пароходика, слава богу, еще стояла у пирса и, как показалось Кириллу, никуда не торопилась, а рядом с ней на перевернутой бочке сидел громадный дядька, как две капли воды похожий на самого Оноре де Бальзака. Сходство было до того поразительным, что в первый момент Кирилл даже опешил. Казалось, дядька сейчас встанет, раскланяется и обратится к нему по-французски.

По природе Кирилл был человеком не слишком общительным, быстро сходиться с людьми не умел, но в этот раз в нем еще не угасла инерция разгона, и он воспользовался ею.

— Сидим? — спросил он у "Бальзака", как у старого знакомого.

— Угу, — прогудел тот, попыхивая здоровенной, под стать себе, самокруткой.

— Ну-ну, — сказал Кирилл многозначительно, будто намекая на что-то.

Поскольку ответа больше не последовало, Кириллу не оставалось ничего другого, как прошествовать дальше по пирсу. У конца пирса он понаблюдал за рыболовами, которые с помощью обыкновенной бечевки с пустым крючком поддевали из воды плоскую, похожую на бурый осенний лист камбалу, подивился глупости этой рыбы и вернулся назад.

"Бальзак" сидел в прежней позе и все еще курил, выпуская дым чуть ли не из ушей. Теперь, когда Кирилл подошел к нему вплотную, он в полной мере оценил габариты сидевшего перед ним человека: голова "Бальзака" находилась на уровне лица Кирилла. Бальзакоподобный дядька посмотрел на Кирилла, как цыган на лошадь.

— Так вот и в ботиночках?

Сам он был в необъятных валенках с галошами, в овчинном полушубке и в шапке-ушанке с кожаным верхом. Само собой разумелось, что в таких доспехах он чувствовал себя уверенно; и хотя было не очень холодно, но, что ни говори, начинался декабрь, и на фоне шуб, малиц, бекеш и прочей меховой рухляди Кирилл выглядел до неприличия легкомысленно.

— Так вот и в ботиночках, — подтвердил он.

— Понятно, — с нажимом сказал "Бальзак". — Денежки небось тю-тю, спустил?

Он явно принимал Кирилла за отпускника, возвращавшегося с материка, пропившегося и прогулявшегося в пух и прах.

Почему-то Кириллу захотелось поддержать в нем эту уверенность.

— А как же, — бахвалясь сказал он, — быть у воды и не замочиться? Столицы, сами знаете, валюты требуют. Карету взял — гони зелененькую. Шампанское тоже задаром не дают. Опять же нищета куртизанок. Сами же писали.

"Бальзак" нахмурился.

— Что я писал? Ты, парень, ври, да не завирайся. По ухватке вижу: рыбак небось иль китобой. А у них деньги бешеные, потому и не берегут. На берег вырвутся, зальют зенки, а потом без порток опять в море.

Кирилл понял, что сходство его нового знакомого с классиком французской литературы чисто внешнее: автор "Человеческой комедии" изъяснялся более изысканно.

— А вам кто не велит? — спросил он.

"Бальзак" искренне удивился:

— А мне зачем? Худо-бедно — две сотни с выслугой имею. Хватает.

— Мелкомасштабно мыслите, дядя, — с превосходством сказал Кирилл. — Две сотни по теперешним временам — тьфу, ничего! От аванса до получки.

— Скажите, какой миллионер… — протянул "Бальзак". — То-то я и гляжу: шея у тебя как у быка хвост.

И он захохотал, показывая крупные, здоровые зубы, уверенный, что сразил противника наповал.

Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы вдруг не затарахтела и не засвистела "оказия". Потом в рубке отворилась дверь, и чья-то голова в фуражке с "крабом" вежливо осведомилась:

— Эй, на пирсе! Пешочком потопаете или как?

— "Или как"! — передразнил голову "Бальзак" и слез с бочки. — Выдрыхлись, а теперь торопят, — ворчал он, направляясь к сходням, возле которых неизвестно когда появился чернявый, все время подтанцовывающий парень в тельняшке под распахнутым ватником.

Пропустив "Бальзака" и Кирилла, парень убрал сходни и, все так же подтанцовывая, пошел на нос пароходика, где другой парень, тоже в тельняшке и ватнике, возился с причальным канатом, укладывая его восьмеркой вокруг торчащих вдоль борта железных чушек.

— Сюда, — сказал "Бальзак", когда Кирилл в нерешительности замешкался на скользкой от солярки палубе, не зная, в какую сторону ему идти.

Они прошли на корму и по круто уходящему вниз трапу спустились в тесный коридор с рядами одинаковых дверей по обеим сторонам.

"Бальзак" плечом толкнул одну из них.

Каюта, в которой они очутились, была, как и коридор, тесна и, по всей вероятности, служила пристанищем транзитникам вроде Кирилла. Здесь были две похожие на обыкновенные топчаны койки, наглухо привинченный к полу стол и железная раскладная скамья. На койках лежали матрацы и подушки без наволочек. Единственный иллюминатор упирался в серый бетон пирса, покрытый жирными потеками солярки и зелеными, скользкими водорослями. Слышалось шипение вырывавшегося откуда-то пара, тяжелые всплески загустевшей зимней воды.

Кирилл засунул под койку чемодан, разделся и, не снимая ботинок, растянулся на матраце, прислушиваясь к дрожи тонкостенных перегородок, к выкрикам и топоту наверху. В иллюминатор было видно, как, отдаляясь, проплыла мимо стена пирса, как кончилась она, открыв серое низкое небо, пропоротое мачтами стоявших в порту судов.

— Поплыли, — сказал Кирилл, радуясь тому, что все так ловко устроилось, что впереди его ждут хотя и неизвестно какие, но все равно перемены. Было немного тревожно и грустно, и хотелось, чтобы кто-нибудь махнул сейчас рукой с пирса.

— Лопатку проскочим, а там, считай, дома, — сказал "Бальзак". Он покрепче закрутил барашки иллюминатора, потом выволок из-под койки битком набитый баул и стал что-то искать в нем.

— Какую Лопатку? — не понял Кирилл, занятый своими мыслями. -

"Бальзак" посмотрел на него, как на больного.

— Тебя, парень, что — пыльным мешком по голове стукнули? Одна здесь Лопатка!

Кирилл, вспомнивший, с чего все началось, рассмеялся.

— Ты извини меня, дядя, — сказал он, — я ведь на Востоке впервые.

— Та-ак, — помолчав, сказал "Бальзак". И поинтересовался: — Вкалывать или, может, в гости?

— Вкалывать, дядя. Наниматься еду. Говорят, у вас тут работать некому.

И тут Кирилл почувствовал, что допустил какую-то оплошность, потому что маленькие глазки "Бальзака" вдруг хищно сверкнули, а ноздри раздулись. Бросив баул, он с неожиданным проворством пересел на койку к Кириллу.

— Слушай, мил-человек, — заторопился он, — а зачем тебе наниматься? Иди ко мне!

— Это куда же? — осторожно поинтересовался Кирилл, не ожидавший такого стремительного развития событий.

— На почту. Письма возить.

— Тогда не по адресу, — сказал Кирилл. — Ты что, дядя? Какие письма? Я в море уйду!

— Дурак, — просто сказал "Бальзак". — Утонешь, как пить дать утонешь! А мне человека во как надо! В кадрах, вишь ли, был нынче. Нету, говорят, человека. На месте, говорят, подбирай. А кого подбирать, ежели нету! Человек не бревно, на дороге не валяется.

Он перевел дух, но, заметив, что его слова не производят должного действия, усилил натиск.

— Да ты в положение войди! Шумный — раз, Курбатов — два, Почтарёво — три, — стал загибать он пальцы, и Кирилл заметил, что на левой руке у него недостает трех. — Все в разных концах, и всюду Кулаков мотается, ну прямо разрывается парень. А ты — наниматься. Некуда сейчас наниматься, зима на носу.

— Найду куда, — беспечно сказал Кирилл. Он был настроен оптимистически.

"Бальзак" усмехнулся со знанием дела.

— Найдешь, как же! Гальюны драить, факт!

— Знаешь, дядя… — сказал оскорбленный Кирилл, но "Бальзак" не дал ему договорить.

— Знаю, милый, знаю! Побережный, — тут он ткнул себя кулаком в грудь, — все знает! Четвертной скоро, как здесь. Спроси любую собаку на островах, она тебе скажет, кто такой Побережный. Так вот я и говорю: наниматься сейчас — дохлое дело. С весны надо.

Кириллу стало скучно. "Бальзак" оказался всего-навсего Побережным, и еще неизвестно было, подозревал ли вообще последний о существовании великого романиста.

— А подъемные дадите? — спросил он, желая перевести разговор на шутливую волну. Но он не на того напал.

— Дам! — твердо ответил почтмейстер. — Два месячных оклада.

В дверь просунулся подтанцовывающий матрос.

— Григорь Митрич, чайком побаловаться не желаете? — весело предложил он.

— Закрой дверь! — приказал окончательно разоблаченный "Бальзак". — Поговорить с человеком не дадут!

Парень обиделся.

— Как хотите, — сказал он. — Наше дело телячье, было бы предложено.

— А может, попьем? — сказал Кирилл, обрадовавшись возможности замять дело и вспомнивший, что у него с вечера не было во рту маковой росинки.

— Э-эй, Яшка! — закричал "Бальзак"-Побережный. — Стой! Скажи коку — придем сейчас. И не бычься, никто тебя не боится. Подумаешь, цаца, слова сказать нельзя!

Ничего не ответив, парень вышел из каюты, громко хлопнул дверью. Побережный осуждающе покачал головой.

— Видал? От горшка два вершка, а уже с характером.

В кают-компании никого не было. Хозяйничая, словно у себя дома, Побережный достал из шкафчика над столом стаканы, сахар и хлеб, а из холодильника — масло. Потом куда-то исчез и через минуту вернулся, неся в вытянутой перед собой руке клокочущий, как вулкан, чайник. Грохнув чайник на стол, он подул на обожженные пальцы и, подмигнув Кириллу, вытащил из-за пазухи пузатую алюминиевую флягу.

— Спиртишки у меня тут немного. Ты как, а? Для знакомства?

— Все ясно, — сказал Кирилл. — Думаете подписать контракт, дядя?

— Думала Манька выходить за Ваньку, а я ничего не думаю, — ответил Побережный.

Он налил себе и Кириллу по полстакана, завинтил флягу и убрал ее обратно за пазуху.

— Разведенный, — предупредил он.

Они выпили, и Побережный тут же налил в стаканы чай. Кирилл с наслаждением задохнулся терпкой, деготного цвета жидкостью, стараясь заглушить во рту кисловатый привкус спирта.

— Ты ешь, ешь, — потчевал его Побережный, наворачивая на хлеб шматы масла и подкладывая куски Кириллу.

К разговору он пока не возвращался, но Кирилл понимал, что это ненадолго, что так просто Побережный от него не отступится.

Желая раз и навсегда определить свою позицию, Кирилл сказал:

— Я понимаю вас, уважаемый почтмейстер, но и вы поймите меня. Мне нет никакого дела ни до ваших писем, ни до вашего Кулакова. Я несознательный. Это факт, хотя мне и грустно признаваться в этом.

Побережный вздохнул, словно всплывший на поверхность кит.

— Ну и черт с тобой! — сказал он. — Все вы нынешние одинаковые. Вам бы только урвать, а там хоть трава не расти.

Остаток трапезы прошел в молчании. Подождав, пока Кирилл насытится, помрачневший Побережный убрал со стола и ушел в каюту. Кириллу хотелось покурить на холодке, и он поднялся на палубу.

Пароходик резво бежал в виду берега. Он, как стена, нависал с правого борта, расчлененный рядами островерхих заснеженных гор. Горы клубились. Ветер, переваливая через горы, срывал с них снег.

Кирилл вспомнил физическую карту частей света, висевшую у них в классе. На ней Камчатка была похожа на древнюю окаменелую рыбу. А также — на каменное рубило первобытного человека, которое было нарисовано в учебнике истории для младших классов. Тогда он даже не мог подумать, что когда-нибудь побывает на этой таинственной земле. И вот сейчас он уплывает от нее еще дальше, к не менее таинственным островам, за которыми земля обрывается куда-то в тартарары.

Спрятавшись от ветра, Кирилл вытащил сигареты. Нужно было обдумать текущий момент.

Он не принял всерьез слова Побережного о трудоустройстве. Почтмейстер, конечно, заливал, стращал, хотел заполучить работника. А вот с деньгами действительно проблема. Эти переезды сожрали весь его бюджет. В который раз пересчитав замусоленные кредитки, Кирилл пришел к выводу, что, если экономить, недельку он еще протянет. А там…

Здесь Кирилл немного отвлекся, потому что прямо над ними вывалился из неба косокрылый Ту и, развернувшись, стал медленно снижаться, нацеливаясь на далекий, скрытый горами аэродром. Самолет опускался все ниже, как ноги выставив перед собой шасси, но у самой земли вдруг задрал нос и лег на новый разворот.

— Не приняли, — вслух сказал Кирилл. — А может, не рассчитал.

Самолет уходил все дальше, то растворяясь в белесой дымке хмурого камчатского дня, то, как на экране, проецируясь на снежных склонах далеких гор. Почти за пределами видимости, наверное, уже над Курилами, он снова развернулся и опять нацелился на аэродром, и опять его не приняли, и опять, задрав нос, он ушел в вышину, чтобы очертить очередное громадное кольцо. И еще девять раз с механическим упорством пробовала коснуться земли тяжелая летающая машина; и девять раз Кирилл загадывал про себя — сядет или нет? Когда же из долины, где скрылся и откуда больше не показывался самолет, донесся гром тормозящих двигателей, Кирилл облегченно перевел дух.

— Фу, черт! — сказал он и вытер вспотевший лоб. — Сел. Натерпелись небось летуны…

Пустячный вроде бы случай произвел на Кирилла неожиданное действие. Ему вдруг с особой ясностью приоткрылась несоизмеримость человеческой ответственности: те летчики, что одиннадцать раз заходили сейчас на посадку, — вот это парни! Попробуй-ка попетляй между гор на такой махине! Да еще с пассажирами. Работка!..

И, как это иногда бывает, собственные интересы и заботы показались Кириллу мелкими и никчемными, а сам себе он — беспомощным и жалким. Он с раздражением отшвырнул окурок и пошел в каюту.

Побережного в ней не оказалось, и это обрадовало Кирилла. Ему не хотелось сейчас никого видеть, а тем более ни с кем говорить. Он лег на койку и с головой накрылся пальто. Неизвестно отчего, то ли от выпитого натощак спирта, то ли оттого, что пароходик раскачивало, Кирилла слегка поташнивало. Он слышал, как пришел Побережный, но сделал вид, что спит. Побережный долго кряхтел и что-то перекладывал с места на место — наверное, опять разбирал баул, потом тоже лег и тотчас захрапел. Кирилл подумал, что и ему не мешало бы соснуть, тем более что по московскому было уже за полночь. Он закрыл глаза и постарался ни о чем не думать, но сон не шел. Мешал храп Побережного, вибрирование переборок, доносившиеся откуда-то голоса. Тогда Кирилл стал в уме считать слонов, как делал в детстве, когда хотел уснуть. Это была целая система, целая йога, которая всегда действовала безотказно. Нужно было представить себе широкую, плавно катящуюся реку, высокий берег и большое заходящее солнце. Слоны выходили на берег и медленно шли вдоль него, четко выделяясь на красном закатном небе. "Восемнадцать, девятнадцать, двадцать", — считал Кирилл, чувствуя, как тяжелеют веки. На шестом десятке слоны стали разбредаться, и незаметно для себя Кирилл заснул.

Он спал тяжелым, беспокойным сном, все время чувствуя и движение пароходика, и движение грузной воды вокруг него.

Сначала в этом движении не было ничего угрожающего: волны походя шлепали о железо, и эти шлепки напоминали ласковые материнские похлопывания по крепкому задику любимого дитяти. Но потом что-то враждебное вторглось в мир: в его звуках Кириллу послышалось что-то такое, что явно посягало на его безопасность. Это "что-то" пока не имело плоти, но, несомненно, таило в себе угрозу. Бодрствующие очаги сознания сигнализировали о ней, но Кирилл никак не мог стряхнуть с себя охватившее его душное оцепенение. Наконец ему удалось сделать это, и он сел на койке. В следующий момент ему пришлось ухватиться за нее, потому что пароходик вдруг наклонило так, что чемодан Кирилла вылетел из-под койки и со скрежетом поехал по полу. Не успел пароходик выпрямиться, как сильный удар по борту — точно по нему с размаху хватили кувалдой — поверг его на другой бок. Загудело, застонало железо.

Только теперь Кирилл окончательно пришел в себя и осознал, что в каюте темно, и понял, что проспал до вечера. С трудом держась на ногах, он подошел к двери и нащупал выключатель. Тусклая лампочка вспыхнула в матовом плафоне под потолком, осветив разбросанные по каюте вещи и смятые постели.

В каюте было душно, противно пахло нагретой краской, и Кирилл вдруг почувствовал, как к горлу тяжелым комком подступает тошнота.

За дверью грохнуло, и в каюту ввалился Побережный.

— Уф! — выдохнул он, вытирая мокрое лицо. — Прихватило-таки. Окаянное место! Теперь до утра будем плясать, ночью по такой погоде в пролив не сунешься.

— Где мы? — спросил Кирилл, заталкивая комок обратно в себя.

— Известно где — у Лопатки!

Побережный повесил полушубок и стал стаскивать валенки.

— А ты мастак давить, паря, — весело сказал он. — Шесть часов на одном боку. Смотри, глаза зарастут.

От его мрачного настроения не осталось и следа. Он босиком ходил по каюте и собирал валявшиеся на полу вещи. Водворив все на прежние места, он сказал:

— Ты как насчет поесть? А то быстро организуем.

— Не хочу, — ответил Кирилл. Он накинул пальто и, не слушая говорившего что-то вслед ему Побережного, вышел из каюты и полез по трапу на палубу.

Наверху творилось нечто ужасное. Океан ревел и всей своей тяжестью наваливался на пароходик, стараясь подмять его под себя. Скрипя от натуги, судно каким-то чудом держалось на поверхности.

Сразу подавившись ветром, оглушенный ревом, воем и свистом, Кирилл вцепился в какую-то железную штуковину на палубе, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в кромешной тьме за бортом. Вровень с ним, как живой, бился разбушевавшийся ночной океан. Над головой, будто привешенные за веревку, вихлялись из стороны в сторону огни на мачтах, и, кроме этих дрожащих проблесков, призрачным светом освещавших верхушки мачт, да время от времени мигавшего прожекторного луча, ничто не озаряло темноту штормовой ночи.

На воздухе дышалось легче, но зато Кирилл вмиг вымок. Глотнув воздуха про запас, он снова спустился в каюту.

Побережный, голый по пояс, сидел на койке, и Кирилл чуть не ахнул от изумления, разглядев могучий торс почтмейстера, сплошь заросший густыми черными волосами… Собственно, это были даже не волосы, а самый настоящий мех, гладкий и плотный, как у собаки, который так и хотелось погладить. На газете перед Побережным лежали две выпотрошенные селедки и полбуханки черного хлеба.

— В самый раз заявился, — встретил он Кирилла. — Присаживайся, вдарим по рыбке. Милое дело в такую погодку!

Кирилл с отвращением посмотрел на снедь. Ни за какие блага в мире он не согласился бы сейчас съесть хоть один кусок: в духоте его снова затошнило, и, чтобы скрыть это от Побережного, он плюхнулся на койку и отвернулся к стене.

— Зря, — сказал Побережный. — Организм в качку соленого требует. Ты только попробуй, потом тебя за уши не оттащишь. А этого добра здесь навалом — под трапом целая бочка стоит.

Кирилл молчал.

— Чудак человек, — не унимался Побережный. — А еще в море собрался. Вот оно, море, кругом — и сверху и снизу. На-ка, пососи хвостик.

— Отстань, — сказал Кирилл, не оборачиваясь.

Он закрыл глаза, и время потянулось, как патока. Пароходик продолжало валять с прежней силой, Кирилла мотало, точно куклу, и скоро он понял, что в каюте ему долго не продержаться.

Чавканье за спиной выводило Кирилла из себя. Он обернулся и с ужасом уставился на Побережного.

Тот, словно Гаргантюа, поглощал кусок за куском. Селедка на глазах исчезала в его ненасытном чреве. Не в силах больше страдать, Кирилл зажал рот руками и бросился вон из каюты.

В коридоре он отыскал дверь с надписью "гальюн" и, как в спасение, нырнул в нее. В тесной железной коробке было жарко, словно в преисподней, в унитазе утробно булькала перекатывающаяся под пароходиком вода, а глаза невыносимо щипала хлорка.

Кирилл попробовал искусственным путем облегчить свои страдания, но верное средство — два пальца, засунутые в рот, — на этот раз не помогло. Полуживой, Кирилл вывалился из гальюна и чуть не на четвереньках выполз по трапу на палубу.

Теперь ему было все равно. Отплевываясь от захлестывающей палубу воды, он на ощупь пробрался к закрытой брезентом шлюпке и присел возле нее, обеими руками уцепившись за трос.

Там и отыскал его Побережный.

— Жив? — заорал он. — А я уж подумал, что ты того, пошел рыбок кормить! Нет, паря, пусть уж лучше они нас покормят! А? — И он потряс перед носом Кирилла рукой с зажатой в ней селедкой. Он, как видно, расправился с первыми двумя и приходил за новой порцией. — Поешь, говорю, она нутро укрепляет!

Резкий селедочный запах окончательно доконал Кирилла.

— Иди ты со своей рыбкой знаешь куда?! — закричал он. Он хотел добавить, куда именно, но тут очередная волна совсем положила пароходик на борт, едва не оторвав Кирилла от троса.

Побережный тоже ухватился за него, опустившись рядом с Кириллом на корточки.

— Эх ты, моряк с печки бряк! — сказал он. — Тебе дело говорят, а ты ерепенишься. В шторм одно спасение — селедка. Соси себе потихоньку — и никакая морская болезнь не возьмет. Ну, пошли вниз, здесь много не насидишься…

Ночь длилась бесконечно долго. Пароходик скрипел всеми частями и дрожал, как загнанная лошадь.

Кирилл лежал на койке и боролся с приступами морской болезни. Слова Побережного задели его за живое, и он решил доказать, что тоже не лыком шит.

Под утро с палубы донеслись крики, слова команды, и что-то загрохотало, сотрясая все существо пароходика.

Побережный, который до этого лежал неподвижно и, казалось, спал, привстал на койке.

— Никак якорь отдают, — сказал он, прислушиваясь к тому, что делалось на палубе. — Точно, якорь. Стряслось что-то. — Он сунул ноги в валенки. — Ты лежи, — велел он Кириллу, — а я схожу узнаю, в чем там дело.

Вернулся он минут через десять.

— В пролив наш линкор тащит, — сообщил он. — Течение здесь такое, что черта своротит, а у нас всего пятьсот сил. Якорь-то бросили, а дно не держит, камень попался. Машиной подрабатываем. Ничего, до света, глядишь, продержимся, а там легче будет.

Кирилл живо представил себе создавшееся положение: огромный разбушевавшийся океан, крохотный кораблик, который затягивает в пролив, каменное дно, где не за что зацепиться якорю, людей, что собрались сейчас в рубке и всматриваются через черные стекла в кипящий зев пролива.

— А если не продержимся?..

— Если бы да кабы… Да ты не бойся! Митрофан — капитан что надо! Зубами будет держаться, а не даст затащить. В крайнем — на берег выбросится.

Сказано это было спокойно, как будто речь шла о спичечном коробке, а не о пароходе, и Кирилл невольно подумал, что этот человек, который кажется ему смешным со своими заботами о каких-то письмах, совсем не смешной, а много повидавший и не раз, наверное, встречавшийся в жизни со смертью.

К утру ветер стал как будто стихать.

Рассвет осветил недалекий берег: справа — унылый пологий мыс с одиноко торчащей башней маяка, слева — обрывистые бока приземистого, похожего на старинный дредноут острова.

Океан все еще не оставлял попыток затащить пароходик в пролив и там бросить его на камни, смять, сплющить, размозжить. Волны, как взбесившиеся стада доисторических животных, блестя мокрыми спинами, еще метались по неоглядному пространству океана, но это была уже агония.

— Вот она, Лопатка, — кивнул Побережный вправо. — Веселенькое местечко! Ни подхода, ни прохода: с двух сторон море, а с третьей — горы. Летом еще туда-сюда, через перевал на собачках проехать можно, а зимой сидят, что твои суслики. Почту с самолета сбрасывают. Да и летом-то не очень разгонишься. Смотря какой год. Бывает, снег до июля лежит. Я раз чуть не остался там. На перевале. Пурга прихватила.

— Ну и как же? — поинтересовался Кирилл.

— А вот так же: промеж собачек схоронился и три дня, как медведь, лапу сосал. Три пальца и съел тогда напрочь. По пальцу на день.

— Отморозил?

— А ты думал, и взаправду съел?

Кирилл смотрел на заснеженный угрюмый остров.

Не было ни бунгало, ни тростниковых хижин. Даже деревья не росли на этой глыбе дикого камня, поднявшейся из пучин. Только низкие тучи проносились над ней, цепляясь за скалы, оставляя на них свои клочья, да ревел прибой, исторгая на остров неутолимую тысячелетнюю ярость.

Побережный взглянул на небо, потом на море.

— А ветерок-то заходит. На нашу сторону. Часа через два запад потянет. Не будем дураками — за это время проскочим пролив.

Кирилла снедало нетерпение. Обетованная земля была рядом, она вырастала на глазах, и ему казалось, что стоит только ступить на нее, как все образуется.

С этим настроением он и сошел на берег, когда к полудню пароходик, точно усталый пес в сапог хозяина, ткнулся носом в ноздреватый бетон пирса.

— Ну, прощевай, — сказал Побережный. — Вольному — воля.

Он оглядел Кирилла и недовольно фыркнул. Потом снял с рук меховые варежки с отворотами и протянул их Кириллу:

— На вот, горе луковое! Вырядился, как стрекулист, и думает, больно ладно. Отвалятся, грабки-то!

Кирилл понял, что отказываться нельзя.

— Спасибо, — растроганно сказал он.

— "Спасибо, спасибо…" Спасибо, парень, в карман не положишь. Вот так-то! Приключениев ему захотелось! Ну поплавай, поплавай, авось узнаешь, почем там говядина…

Побережный забросил за плечи баул и по развороченной тракторами дороге стал подниматься к подножию пологой сопки, возле которой, как ласточкины гнезда, сгрудились в кучу серые деревянные домишки.

3

Работы не было. Везде требовались специалисты: тралмастеры, мотористы, радисты, на худой конец дизелисты с дипломом средней мореходки, но никто не хотел брать человека, не умевшего хотя бы плести кранцы или сращивать концы. Зимняя путина шла вовсю, команды на судах были укомплектованы. Конечно, время от времени с моря возвращался какой-нибудь сейнер, которому требовались люди, но в порту всегда имелись те, кто так или иначе был связан с промыслами, и капитаны были разборчивы. Никто не удостоил Кирилла взглядом. "Балласт сейчас никому не нужен", — напрямик объяснил ему один из капитанов, видимо, самый сердобольный. Другие были немногословнее. Другие просто говорили: "Нет".

Кирилл ходил из одной конторы в другую, проклиная себя за то, что в свое время не приобрел человеческой специальности. Подумаешь, слесарь! Гайки крутить — особого ума не надо. То ли дело радист, рассуждал он. Сиди себе в отдельной каютке и стучи ключиком: точка, тире, точка. Чисто, хорошо. Тяжести поднимать тебе не разрешают, чтобы руку не утрудить. А то не дай бог отстукаешь что-нибудь несусветное.

Ночевал Кирилл где придется, где заставала ночь — у рыбаков на судне, у солдат в казарме, а несколько раз в клубе у загулявшего киномеханика. Бродягой его никто не считал, потому что их здесь не было. Все находились при деле. Были, правда, "бичи", как называли отиравшихся в порту запьянствовавших моряков, но к ним давно привыкли и особого зла в них не видели. Бичи были опасны только в дни получек, когда они всеми правдами и неправдами выуживали у моряков деньги, но в эти дни моряцкие жены выставляли у касс настоящие пикеты против бичей, так что они в большинстве случаев оставались при своих интересах.

К концу недели Кирилл обошел весь Северо-Курильск, но дело с места не сдвинулось. Оставался единственный выход — идти на рыбоконсервный завод в Козыревском. Там брали охотно. Там всегда был дефицит рабочей силы, а обучиться ремеслу подсобного рабочего было делом нехитрым: новички за пару дней легко осваивали несложные обязанности, суть которых выражалась простейшей формулой — поднять и бросить.

Деньги таяли, как дым, и в один из дней Кирилл с последним трояком в кармане перебрался в Козыревский.

Поселок напоминал джек-лондоновский Клондайк: деревянные, полузасыпанные снегом дома, собачьи упряжки на улицах, разнообразие меховой и кожаной одежды. Был здесь и собственный "салун" — просторная столовая, стоявшая особняком на бугре. Там собирались вернувшиеся из рейса рыбаки, чтобы пропустить стаканчик-другой и обсудить свои дела, сюда заскакивали вечно куда-то опешившие, молчаливые каюры, чтобы согреться крепким чаем, сюда шел тот, кому не терпелось узнать последние новости, или тот, кому просто не сиделось дома. Одновременно столовая служила биржей, и поэтому Кирилл первым делом направился туда.

В столовой было шумно и дымно. Таблички на стенах "Не курить" и "Не сорить" никого не смущали: все курили, сорили и говорили разом, и неискушенному было нелегко с одного взгляда разобраться в обстановке.

Постояв у двери, Кирилл наконец разглядел в глубине столовой незанятый столик. Натыкаясь на стулья и ноги сидевших, он пробрался к нему. Сидеть за столом просто так ему казалось неудобным, и он решил что-нибудь заказать. Внимательно изучив меню и прикинув свои финансовые возможности, Кирилл решил не разбрасываться и обойтись макаронами по-флотски и чаем.

Три официантки с белыми марлевыми наколками в волосах не торопились, и, ожидая, когда какая-нибудь из них подойдет к нему, Кирилл принялся рассматривать сидящих в зале.

Его внимание привлекла живописная группа через столик от него. Это были явно рыбаки, все молодые парни, в блестевших от жира сапогах, в прорезиненных плащах и зюйдвестках, беспечно сдвинутых на затылок. От парней за версту несло тузлуком, морем и рыбой. Дымя сигаретами, парни с живейшим интересом обсуждали, видимо, очень важный для них вопрос, то и дело поминая какого-то Кольку, который надеется только на туфту, а сам мышей не ловит. Время от времени парни звякали стаканами и на минуту смолкали, сосредоточенно уткнувшись в тарелки, а потом вновь принимались на чем свет стоит костерить все того же Кольку.

— Маэстро позволит? — неожиданно услышал Кирилл, и к столику приткнулся невысокий парень лет тридцати в потрепанной канадке, под которой был виден грубошерстный свитер.

Кирилл кивнул.

Парень сел, быстро ощупав его внимательным взглядом. Достал сигареты.

— Кури, — предложил он, протягивая Кириллу пачку и щелкая пальцем по донышку.

Рука у него заметно дрожала, словно парень сильно продрог или волновался. Тыльную сторону ладони украшала татуировка, искусно сделанная красной, зеленой и черной тушью: парусник, а под ним — скрещенные якоря и надпись: "Ведь ты моряк, Мишка".

— Кури, — повторил парень.

Кирилл, перебивавшийся в последнее время с хлеба на квас, с благодарностью взял сигарету. Парень ловко щелкнул зажигалкой.

— Отдыхаем?

Кирилл в нескольких словах объяснил ситуацию.

— Чудак! — Парень развел руками. — Это дело мы в два счета обстряпаем. Закажи-ка чего-нибудь горячительного для разгона, — без всякого перехода сказал он.

Кирилл понял, что с мечтой о макаронах придется расстаться.

— Вина? — предложил он.

— А нам, чучмекам, одна фигня, что водка, что пулемет — лишь бы с ног валило, — хвастливо ответил парень. Он как-то сразу переменился, сел поудобнее, словно до этого ждал, что его вот-вот прогонят.

Кирилл подозвал официантку и заказал два стакана вина.

— Вам какого? — опросила официантка. — Крепленого или сухого?

— Сухое, мадам, бывает только сено, — ответил парень. — Неужели мы похожи на лошадей?

Когда вино принесли, парень взял свой стакан и, рассматривая вино на свет, бодро сказал:

— Ну, кореш, будем. Как говорили древние: истина — в вине. — Он медленно, со смаком выцедил стакан. Потом, попыхивая сигаретой, потянулся через стол к Кириллу: — Что такое жизнь, кореш?

Кирилл пожал плечами. Он счел этот вопрос прелюдией к деловому разговору и решил предоставить инициативу своему новому знакомому.

— А-а, — сказал парень, откидываясь назад, — не знаешь! А я знаю! Как сказал один классик: жизнь — это сложная и трогательная комбинация.

— Так это сказал классик, а не ты, — перебил парня Кирилл, которого стали раздражать и манера парня вести разговор, и его постоянные ссылки то на классиков, то на древних.

— Замри! — сказал парень. — Ты думаешь, Мишка травит? Нет, кореш, Мишка не травит. Мишка сказал тебе, что устроит, — значит, устроит. Железно! Сообрази-ка еще по колбочке.

После второго стакана парня понесло. Фамилии и имена сыпались из него, как из рога изобилия. Он предлагал Кириллу то одно место, то другое, тут же отвергал их и называл новые. В конце концов он решил, что время терять не стоит, а нужно сейчас же топать к одному фартовому мужику, который все может. Но поскольку такие дела с кондачка не решают, он предлагает выпить посошок на дорожку.

Кириллу не оставалось ничего другого, как согласиться. Он повернулся, чтобы позвать официантку, и носом к носу столкнулся с подходившим к их столику Побережным.

— Здорово, племяш! — приветствовал тот Кирилла. — Гляжу, вроде ты, вроде нет. Дай, думаю, подойду. — Он критическим взглядом смерил Кирилла. — Видно, здорово тебя прищучило, коли с Мишкой пьешь. Охмуряешь? — строго спросил он у парня, подсаживаясь к столу и сдвигая в кучу пустые стаканы.

— Да вот, подмазали малость, Дмитрич, — мелко засуетился Кириллов знакомый. — Не подмажешь — не поедешь.

— Сгинь! — велел ему Побережный.

Парень сразу обмяк, как краб, боком съехал со стула и пропал в табачном дыму и облаках пара, врывавшихся в столовую вместе с людьми.

Удивленный столь неожиданной метаморфозой, Кирилл не знал, что сказать. Он с глупым видом сидел за столом, как школьник, которому сделали нагоняй.

— Зря ты его так, дядя, — наконец вымолвил он. — Этот тип обещал меня на работу пристроить.

— Кто? — опросил Побережный. — Мишка? Ха-ха-ха! — захохотал он так, что стаканы запрыгали по столу.

Кирилл понял, что сморозил какую-то величайшую глупость.

Насмеявшись вволю, Побережный сказал:

— Знаешь, кто такой Мишка? Не знаешь. Так я тебе объясню. Бич это. Его самого никуда не берут. Сто мест сменил, и отовсюду выгнали. Работы, как черт ладана, боится, только и знает сачковать. Подачками бывших дружков живет да еще тем, что дурачков вроде тебя околпачивает. Наговорит семь верст до небес и все лесом, напьется, нажрется за чужой счет и смоется. А ты — устроить!.. Ну, рассказывай, что и как.

— А чего рассказывать, — сказал Кирилл, уязвленный тем, что так по-дурацки попался на удочку первому подвернувшемуся прощелыге. — И так все ясно.

— Верно, ясно, — подтвердил Побережный. — Тут ты в точку попал. — Он взял со стола стакан, зачем-то понюхал его и поставил обратно. — Так как же насчет нашего с тобой разговора?

Кирилл молчал. Говоря откровенно, ему не хотелось поступать на завод. Не затем он ехал сюда, чуть ли не на край света, чтобы устраиваться подсобником. Видел он этих подсобников. Всю жизнь на подхвате: там помоги, тут подсоби. С другой стороны, работа на почте тоже не прельщала его. Что за работа? Сумку через плечо — и айда? Как коробейник? Но денег нет, и это тоже факт. Не позже чем завтра кусать будет нечего. Может, все-таки к Побережному? Прокантоваться до весны, а там видно будет. Рано или поздно он все равно устроится. Итак, к Побережному. Почтмейстер, кажется, ничего дядька, и, если разобраться, он, Кирилл, дико рад сегодняшней встрече. Он и сам этого не ожидал.

— Ладно, — сказал Кирилл. — Так и быть, дядя, до весны побатрачу на тебя. Хватка у тебя бульдожья.

Только, чур, уговор: весной ты мне даешь расчет по собственному. Чтоб без никаких. Понял?

— Давно бы так, — довольно сказал Побережный. — Есть хочешь?

— А что, предложите цыпленка табака в счет аванса?

— Фигу я тебе предложу, а не табака. Табаками тебя теща кормить будет. Шура! — окликнул Побережный проходившую мимо официантку, ту самую, у которой Кирилл брал вино. — Принеси-ка нам, Шура, рыбки, — сказал он, когда официантка подошла. — Моей.. Ты знаешь какой.

— На двоих? — спросила Шура, указывая глазами на Кирилла.

— На двоих, — ответил Побережный. — Да скажи на кухне, чтобы посолили покруче, а то вечно они недосаливают.

— Скажу, — заверила Шура и улыбнулась Кириллу. — Так вы с Григорием Митричем? А я смотрю давеча — с Мишкой сидят, — повернулась она к Побережному. — Вижу, парень-то не наш, новый. Ну, думаю, ощиплет его Мишка, как курицу.

— Ладно, ладно, — остановил ее Побережный. — Все в ажуре. Ты лучше корми нас, нам работать надо.

Шура кивнула и ушла, а Побережный, еще раз понюхав стаканы, брезгливо переставил их на другой столик.

— Пьете дерьмо всякое.

— В другой раз прикажу доставить мартини, — пообещал Кирилл. — Из Парижа. Специальным рейсом.

— Кривляешься ты много, парень, — беззлобно заметил Побережный. — С одним не знаю, что делать, и ты туда же. Учат вас, что ли, этому?

— Вы имеете в виду того самого Кулакова, который разрывается на части?

— Ишь ты, запомнил! Его самого. Парень золотой, только язык без костей. Начнет молоть — не остановишь.

Вернулась Шура, неся целую тарелку красной, нарезанной крупными ломтями рыбы. Смахнув передником со стола, она поставила тарелку, подала вилки и хлеб.

При виде рыбы Побережный крякнул от удовольствия.

— Ешь, — сказал он и пододвинул тарелку ближе к Кириллу. — Чавыча. Попробуешь — пальчики оближешь.

Рыба была свежая, сырая, и Кирилл с некоторой опаской приглядывался к ней. Потом попробовал. Рыба действительно оказалась на редкость вкусной, и Кирилл уже без опасения отправлял в рот холодные сочные куски.

— Ну, заморил червячка? — спросил Побережный, когда на тарелке остались одни кости. — Тогда пошли. Пока прилив не начался, пройдем берегом.

— Расплатиться надо, — сказал Кирилл, показывая на стаканы.

— А-а, — протянул Побережный. — Давай расплачивайся. Умел воровать, умей и ответ держать.

Кирилл вытащил заветную трешницу и положил на стол. Денег хватало только-только.

— Все, что ли? — поинтересовался Побережный. — Маловато. Не успел тебя Мишка раздеть.

Кирилл не стал уточнять подробности. Недоставало еще, чтобы Побережный узнал о его финансовой несостоятельности. И без того Кирилл чувствовал себя достаточно уничиженным.

У буфета Побережный задержался, поверх голов объясняя что-то буфетчице. Та слушала, согласно кивала, а под конец рассмеялась. Махнув ей рукой, Побережный подозвал ждавшего в стороне Кирилла, и они вышли на улицу.

4

— Во-он тот столб видишь? — спросил утром Побережный, подводя Кирилла к окну и показывая рукой на серый каменный параллелепипед метрах в ста от дома.

— Ну вижу, — позевывая и потягиваясь, ответил Кирилл.

— А трубу? — продолжал допытываться Побережный. — Трубу левее видишь?

— И трубу вижу, — уже не совсем уверенно сказал Кирилл, не понимая, чего от него хотят.

— Там живет Кулаков, — тоном чревовещателя произнес Побережный. — Сходи позови, дело есть.

— Он что, галка? — спросил Кирилл, мстя за минутную растерянность.

— Кто? — в свою очередь, не понял Побережный.

— Кулаков. Раз он в трубе живет, — невинно пояснил Кирилл.

Побережный уставился на него с удивлением и гневом, видимо, раздумывая, сокрушить ли свалившегося ему на голову умника или отнестись к нему, как к неразумному.

— Грач он! Орел общипанный! Иди, тебе говорят!

Кирилл рассмеялся и, набросив полушубок, выскочил на улицу.

Однако проникнуть к Кулакову оказалось не так-то просто. Возле крыльца, загораживая дорогу, лежала в снегу дюжина здоровенных лохматых псов, запряженных в нарты. Положив на лапы тяжелые головы, псы, не отрываясь, смотрели на приближавшегося к дому человека.

Кириллу никогда не приходилось иметь дело с собаками, и, как все люди, которые не понимают, с какой стороны может грозить опасность, он подошел к упряжке чуть ли не вплотную. Но в самый последний момент интуиция все же выручила его: что-то в позе собак насторожило Кирилла; их зловещая неподвижность и угрюмый блеск глаз подсказали ему, что это не те шавки, которые, задрав хвосты, гоняются по дворам за кошками, а порождения организации иной, первобытной и беспощадной.

Тем не менее Кирилл предпринял попытку выполнить приказ.

— Собачки, — ласково, нараспев сказал он, бочком продвигаясь к крыльцу. — У-у, какие хорошие собачки…

В следующий момент он понял, что надо уносить ноги: "собачки" вдруг, как по команде, подняли от лап головы и с глухим рыком бросились на Кирилла.

Инстинкт самосохранения сработал мгновенно: двумя гигантскими скачками Кирилл достиг испещренного иероглифами спасительного столба и белкой взлетел на его верхушку.

Внизу прыгала и захлебывалась от лая свора.

На шум в доме отворилась дверь, и на крыльце показался высокий парень без шапки, в свитере, ватных брюках и роскошных рыжих унтах. Длинные светлые волосы парня были перехвачены ремешком, как у средневековых ремесленников. Он кого-то неуловимо напоминал.

Цыкнув на собак, парень уставился на Кирилла

— Что ты там делаешь? — не сразу спросил он.

— Читаю иероглифы, — с высоты отозвался Кирилл.

— Чокнутый, — вслух констатировал парень.

— Да убери ты псарню! — взмолился Кирилл, перехватываясь дрожащими от напряжения руками.

Парень усмехнулся, не спеша сошел с крыльца и оттащил собак от столба.

Кирилл спустился на землю.

— Привет, — сказал он парню.

— Привет, — ответил тот, рассматривая Кирилла желтыми дерзкими глазами.

— Хороши бобики, — похвалил Кирилл все еще рычащих псов.

Парень неопределенно хмыкнул. Было ясно: он ждет более конкретных объяснений столь раннему визиту.

— А я к тебе по делу, — сказал Кирилл. — Тебя как зовут?

— Женька, — ответил парень.

— А меня Кирилл, Женька. Ануфриев. Новоиспеченный работник связи.

В глазах парня мелькнул интерес.

— Каким ветром в наши края?

— Долго рассказывать, тем более что тебя начальство дожидается. Считай, что волонтер.

— Вас понял, — сказал парень. — Так сказать, по велению сердца?

— Ага. Начальство, говорю, тебя дожидается.

— Подождет. Не в духах?

— Да нет, как будто ничего.

— Сейчас, — сказал Женька, — собак только привяжу. А то снимут с кого-нибудь штаны.

Он подошел к нартам и закрепил их коротким железным ломиком, пропустив его через передок. Ударив по ломику ногой, он остался доволен.

Побережный ожидал их с нетерпением.

— Тебя только за смертью посылать, — недовольно сказал он Кириллу.

— Чечако не виноват, шеф, — вступился за Кирилла Женька. — Он вел себя, можно сказать, геройски. К сожалению, этого не поняли собаки.

— Ладно, — сказал Побережный. — Нарта на мази?

— Как штык.

— Подгоняй, поедешь на Шумный. Отвезешь газеты, а оттуда письма заберешь. Сейчас Сорокин звонил. Где, говорит, газеты? Искурили, что ли?

— Шизик ваш Сорокин, шеф. Он что, не знает, какая погода была? Всю неделю дуло как из прорвы.

— Ладно, шут с ним, с Сорокиным! Подгоняй, и грузитесь. Прогноз хороший.

— Есть, шеф! Бегу. Одна нога здесь, другая там!

— Трепач вроде тебя, — сказал Побережный Кириллу, когда Женька вышел, — Балаболит, балаболит, а чего балаболит? "Есть, шеф!", "Нет, шеф!" Ну какой я ему, к черту, шеф? Ох, хвачу я с вами лиха!..

Побережный почесал затылок.

— Поедешь с ним. Присматривайся, что и как. Недельку пооботрешься, а там и сам ездить начнешь. Напеременки с Женькой.

Он прошел в другую комнату, где был своего рода склад, и вернулся с ворохом одежды.

— Примерь-ка, — сказал он, складывая одежду перед Кириллом. — Должна подойти, вы с Женькой оба дылды.

Здесь было все: брюки и телогрейка из непромокаемой ткани, свитер, носки, такие же, как у Женьки, рыжие роскошные унты и не менее роскошная малица с привязанными к ней рукавицами.

Кирилл быстро напялил на себя весь ворох. Унты были чуть великоваты, но он подумал, что с двумя парами носков сойдет.

— Хорош, — сказал Побережный, как манекен поворачивая и осматривая Кирилла со всех сторон.

Под окном залаяли собаки.

Побережный опять ушел в другую комнату и на этот раз выволок оттуда большущий бумажный мешок, набитый под самую завязку.

— Тащи на улицу, — велел он Кириллу.

Крякнув, Кирилл взвалил на спину мешок. В коридоре он столкнулся с Женькой.

— Там на нартах брезент, — сказал Женька, — Клади на него.

Собаки на этот раз не обратили на Кирилла никакого внимания. Наверное, вид человека в меховой одежде внушал им должное уважение. А может, они уже запомнили запах Кирилла и догадывались, что он имеет какое-то отношение к их хозяину.

Через пять минут все было уложено и увязано.

Собаки от нетерпения дергали постромки и подвывали.

— Садись, — кивнул Женька Кириллу и выдернул удерживавший нарты ломик. По-разбойничьи свистнув, он повалился на мешки.

Собаки рванули.

Вильнув на повороте, дорога взлетела на сопку, наискось пересекла ее пологий гладкий гребень и стала стремительно опадать в узкое каменистое ущельице.

Ветер ударил в лицо.

Заученным движением переместив тяжесть тела, Женька взял лежавший у него на коленях ломик и начал притормаживать разогнавшиеся нарты. Снег летел из-под ломика, как искры из-под токарного резца.

Местами снега в ущельице было мало, и сквозь него, точно собачьи клыки, торчали камни. Иногда полозья наезжали на них, и тогда нарты резко сбавляли ход, осаживая разгоряченных собак. Они на ходу оборачивались, словно спрашивали: ну в чем там дело?

— Хоп! — кричал им Женька. — Все в порядке, зверюги!

И собаки снова всем телом наваливались на постромки, натягивая их в струны. Они уже не лаяли, а бежали, низко пригнув головы, и лопатки их ходили вверх-вниз, как поршни у машины.

Спуск кончился, нарты покатились по ровному месту, и Женька, снова положив ломик на колени, привалился спиной к мешку.

Кирилл, прилепившийся на самом краешке нарт, был полностью захвачен бегом. Происходящее казалось ему нереальным, он словно бы грезил наяву или видел себя со стороны. Деревянный механизм, что нес его на себе, был древнейшим изобретением человека. Еще люди не выдумали колеса, а примитивные сани и волокуши уже служили им верой и правдой. И может быть, их так же таскали прирученные человеком волки, оглядывавшиеся, как и собаки, назад, когда сани налетали на камень или пень. И так же, наверное, сидели на волокушах и санях одетые в звериные шкуры люди, посматривавшие на дорогу и думавшие свои тяжелые человечьи думы.

Собаки вдруг налегли на постромки и залились лаем.

Нарты дернулись, и Кирилл от неожиданности чуть не вылетел из них.

— У-у, зверюги! — сказал Женька, в который раз берясь за ломик. — Ытхан! — закричал он на вожака. — Кому говорю, Ытхан!

Вожак обернул злую умную морду и стал осаживать, по брюхо зарываясь в глубокий снег. Бежавший за вожаком белобокий лохматый пес с размаху наткнулся на него. Вожак по-волчьи крутнул шеей и полоснул пса зубами. Тот взвизгнул и отскочил в сторону, потянув за собой бежавшую с ним в паре собаку. Упряжка смешалась. Ощетинившись, псы рычали друг на друга, норовили исподтишка хватить зубами соседа.

Женька закрепил нарты и пошел разнимать собак.

— Лисы не видали, зверюги! — накинулся он на них, провожая взглядом быстро уменьшавшуюся точку: лиса во весь дух уходила в сопки.

— Ишь улепетывает! — усмехнулся Женька. Он разобрал перепутавшуюся упряжь, и нарты тронулись дальше.

Собаки тянули теперь ровно, а вожак то и дело посматривал назад, словно желал удостовериться, все ли в порядке.

— Сколько до места? — спросил Кирилл.

Женька, не оборачиваясь, ответил:

— Двадцать. По такому снегу часа за два только-только добраться. Облагодетельствуем Сорокина — и сразу назад. Погодка здесь бывает чудная, запуржит — неделю прозагораем на маяке.

Начался длинный пологий подъем — тягун. Собаки, высунув красные дымящиеся языки, распластывались над землей, часто-часто перебирая лапами.

Женька спрыгнул с нарт.

— Слезай, — сказал он Кириллу. — Тягуны — штука трудная.

Кирилл слез и пошел сбоку нарт, стараясь не отставать от них. Вначале он думал, что это просто, надо только идти и идти, но вскоре понял, что ошибался: как ни медленно двигались собаки, Кирилл не поспевал за ними, и ему приходилось догонять нарты вприпрыжку. Ноги путались в длинных полах, и через сотню шагов Кирилл почувствовал, что взмок. Он хотел расстегнуть малицу, но, не нашарив пуговиц, вспомнил, что малица — не пальто.

— Ну как? — спросил Женька, краем глаза следивший за Кириллом.

— На этой пересечение только олимпийцев тренировать.

Женька улыбнулся.

— Ничего, старик, привыкнешь. Я тоже сначала умирал.

Он по-прежнему ступал легко и на глубоких местах даже помогал собакам тянуть нарты. Шапку он так и не надел: длинные Женькины волосы свободно падали на капюшон малицы. Теперь Кирилл вспомнил, кого напоминал ему Женька — Мэйлмюта Кида, знаменитого погонщика собак из ранних рассказов Джека Лондона. Именно таким представлял его себе Кирилл. Пока сходство было чисто внешним, но по упругому шагу Женьки, по тому, как сосредоточенно он смотрел вперед, можно было догадаться о некоторых свойствах его характера.

Собаки наконец одолели тягун и остановились, запаленно дыша.

— Перекур, — сказал Женька. — Осталось раз плюнуть— вон до той сопочки добраться.

Кирилл сел прямо в снег. Он был мягким и рыхлым, и Кирилл чувствовал себя в нем, как в синтетическом кресле, которое, когда в него садились, повторяло конфигурацию человеческого тела. Такая мебель демонстрировалась на какой-то из выставок, и Кирилл еще тогда подумал, что неплохо бы обзавестись хоть одним стульчиком.

Они закурили.

Кирилл посмотрел туда, куда показывал Женька. Впереди до самого горизонта тянулись безлесые сгорбившиеся сопки, и Кирилл так и не понял, какую имел в виду Женька. Слева от них в нешироком просвете виднелось море. Отсюда, с высоты, оно выглядело неподвижным, как бы застывшим, а за ним четко, словно шпили готических соборов, в небо вписывались белеющие пики гор — Камчатка.

Перед тем как сесть, Женька поправил брезент на нартах, подтянул ослабшие веревки. Потом ломиком очистил полозья от снега и стал ощупывать металлическую оковку.

— Так и есть, — сказал он торжествующе, как будто обнаружил нечто такое, что требовало величайшего уважения. — Треснула! Я чувствую, что что-то не того, скребет. Придется новую ставить. Не то задерет где-нибудь в дороге — намучаешься.

Его озабоченность показалась Кириллу беспричинной. Сам он даже не заметил, что полозья скребут. Но раз Женька говорил — значит, так оно и было.

— Ты до этого чем занимался? — спросил Кирилл.

— В общем-то ничем, — помолчав, ответил Женька, пуская дым себе под малицу. — Вернее, всем помаленьку. После школы подался в университет, на исторический. Родители настояли. Три семестра протянул. Потом плюнул: фараоны, фараонихи, долговая кабала. С одним летосчислением намаялся, до сих пор не представляю себе обратного счета. Ушел, одним словом. Съездил на целину. Ребята подобрались ничего, дома строили. Там я специальность каменщика освоил. За лето три дома колхозничкам отгрохали. Все как надо сделали, от фундамента до крыши. Въезжай и живи. Потом — армия, стройбат. Учли, как говорится, последний род занятий на гражданке. Попал сюда. В прошлом году демебе. Тут и остался.

— Романтика заела?

— Да нет, при чем тут романтика! Ты служил?

— Спрашиваешь! Два года, в том числе високосный. День в день.

— Тогда о чем речь? Сам знаешь, после армии люди о романтике не говорят. Там каждый день романтика. К нам, бывало, как придет пароход с цементом или с кирпичом — вот тебе и романтика. Вкалываешь круглые сутки, пока не разгрузишь. Мешок на тебя взвалят, а у тебя ноги лапшой. Ничего, прешь. Про уголь я уж не говорю, я этого уголька целый Донбасс перекидал.

— А с Побережным где же ты встретился?

— Случайно. Можно сказать, из-за этих вот дьяволов, из-за собак. Иду один раз, а возле почты какой-то жлоб собаку ломиком охаживает. Я к нему: "Ты что, — говорю, — козел, делаешь?!" А он меня — подальше. Собаку я, конечно, отнял, а пока мы с ним нанайской борьбой занимались, шеф подоспел. Тот жлоб, оказывается, у него работал. Так и сошлись наши стежки-дорожки.

— И давно ты у него?

— Второй год. Как демобилизовался, сразу и пришел. Того жлоба шеф под зад коленкой, а меня, значит, взял. Мужик он в принципе добрый, прошел и медные трубы, и железные, и какие только есть. Когда десант на Курилы высаживали, шеф в первом броске был. Ты его еще не знаешь. Ему под пятьдесят уже, а сила что у медведя. Он мне рассказывал, как с одним самураем схватился. Сгреб за горло и кинул через себя. Тот и улетел. Шеф смотрит, а у него в руках только воротник остался. Две "Славы", между прочим, у шефа. Наденет как-нибудь, увидишь.

— В общем, геройский мужик, — сказал Кирилл.

— Геройский, — подтвердил Женька. — Его здесь все знают.

Они замолчали и в молчании докурили свои сигареты. Отдохнувшие собаки лежали в снегу, хватая его жаркими пастями, а вожак поглядывал на Женьку с явным нетерпением.

— Да, — сказал Кирилл, — а в честь чего ты пса так окрестил?

Женька покосился на Кирилла, словно раздумывая, сказать или нет.

— Да так, блажь в голову стукнула. Надоели все эти Пираты да Джеки… Ну, чего рты пораскрывали? — спросил он у собак. — Ехать надо!

Собаки, будто только и ждали этого, вскочили и понеслись. Опять ударил в лицо ветер, а в ноздри — острый запах собачьих тел.

Впереди в неглубокой лощинке показались дома.

— Метеостанция, — проговорил Женька и взялся за ломик. — С этим зверьем, — он кивнул на собак, — держи уши торчком: человек ли, кошка попадутся на дороге— бросаются, что твои волки. Чуть недосмотришь — беда!

Поселок проскочили одним духом. Кирилл не успел и оглянуться, как он остался позади. За метеостанцией Женька круто свернул влево, и через несколько минут нарты вылетели к морю.

— Считай, что прибыли, старик. Уголок сейчас срежем и — финита ля комедиа.

Море штурмовало остров. Волны, как македонские фаланги, обрушивались на берег, откатывались назад, перестраивались и вновь шли на приступ. В воздухе тяжело пахло йодом. Сотни чаек носились над водой, высматривая добычу.

— Лево, Ытхан, лево! — крикнул вожаку Женька и вдруг резко затормозил.

Не спуская глаз с моря, он пошарил под брезентом и вытащил винтовку.

— Нерпа, старик, — сказал он. — Пойдем, щелкнем штучку для собак.

Крадучись они спустились к воде и затаились за огромными, выщербленными ветром и водой валунами.

— Смотри! — шепотом сказал Женька.

Кирилл осторожно высунул из-за валуна голову. Прямо перед ним с места на место перекатывались зеленобокие крутые волны, среди которых на миг мелькнула и тотчас исчезла чья-то усатая рожа. Через минуту она вынырнула уже в другом месте, рядом с ней другая, третья…

— Тс-с! — предостерегающе поднял Женька руку. — Вижу.

Он медленно отвел затвор винтовки и, дослав патрон в патронник, осторожно просунул винтовку в щель между валунами. Нерпы плясали на волнах как заводные, и целиться было трудно. Но вот прошла большая волна, вода за ней на мгновение застыла, и Женька выстрелил. Грохочущий звук ворвался в однообразный шум прибоя, покатился над морем. Нерпы разом нырнули, но Кирилл видел, что Женька не промахнулся: по воде расплывалось большое красное пятно.

Они вышли из укрытия и подошли к самой воде.

— Как думаешь, наповал? — спросил Кирилл.