Книга: Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Назад: Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман[68]

Дальше: Глава 17. Безумцы Локка, или "Гауссовы кривые" не к месту[82]

Глава 16. Эстетика случайности

Библиотека Мандельброта. — Был ли Галилей слеп? — Бисер перед свиньями. — Самоподобие. — Простая многосложность, или, может быть, многосложная простота, мира

ПЕВЕЦ СЛУЧАЙНОСТИ

Одним грустным вечером я вдыхал запах старых книг в библиотеке Бенуа Мандельброта. Это было в августе 2005-го, и от жары старые французские книги сильнее пахли клеем, вызывая сильную обонятельную ностальгию. Обычно мне удается подавлять такие приступы ностальгии, но только не те, что накатывают на меня с волной музыки или запахов. Запах книг Мандельброта — это запах французской литературы, библиотеки моих родителей, многих часов, проведенных в книжных магазинах и библиотеках, когда я был подростком, когда меня окружали книги в основном (увы) на французском языке и когда я думал, что Литература превыше всего. (Мне не приходилось видеть столько французских книг с той поры.) Как бы мне ни хотелось считать Литературу абстракцией, она имела материальное воплощение. У нее был запах, и я его ощущал.

Тот день был печальным еще и потому, что Мандельброт уезжал — как раз тогда, когда я удостоился права звонить ему в самое неурочное время только ради того, чтобы, например, спросить: почему до людей не доходит, что 80/20 можно запросто трансформировать в 50/1? Мандельброт решил переехать в район Бостона — он не уходил на пенсию, а собирался работать в исследовательском центре, спонсируемом одной национальной лабораторией. Ему предстоял переезд в квартиру в Кембридже, и, покидая свой просторный дом под Нью-Йорком, он пригласил меня набрать у него книг.

Даже их названия звучали ностальгически. Я наполнил коробку французскими изданиями, такими как вышедшая в 1949 году "Материя и память" Анри Бергсона, — ее Мандельброт, похоже, купил, еще будучи студентом (ах, этот запах!).

После того как я множество раз упоминал Мандельброта, я наконец-то представлю его. Прежде всего — как первого человека с ученой степенью, с которым я когда-либо говорил о случайности, не чувствуя, что меня обманывают. Другие математики, специализирующиеся на вероятностях, швыряли в меня "винеровской мерой" и какими-то теоремами с русскими названиями типа теоремы Соболева или теоремы Колмогорова, без которых они как без рук. Им никак не удавалось ухватить суть предмета или хотя бы высунуться из своей маленькой скорлупки, чтобы увидеть со стороны ее эмпирические изъяны. С Мандельбротом все было не так: казалось, что мы были рождены в одной стране, встретились после многих горьких лет изгнания и наконец-то можем свободно поговорить на родном языке. Он — единственный учитель из плоти и крови, который у меня был; главные мои учителя — это книги в моей библиотеке. Я слишком мало уважал математиков, занимающихся неопределенностью и статистикой, чтобы считать кого-то из них своим учителем. По моим представлениям, математики, натасканные на определенность, не должны совать нос в случайность. Мандельброт показал, что я не прав.

У него необычайно чистый и правильный французский язык, совсем как у поколения моих родителей в Леванте или у аристократов Старого Света. Поэтому, когда мне случалось слышать его не лишенный акцента, но совершенно стандартный американский английский, я каждый раз удивлялся. Он высок, у него лишний вес, отчего его лицо кажется младенческим (хотя я никогда не видел, чтобы он много ел), и его присутствие физически ощутимо.

Может показаться, что объединяющие нас с Мандельбротом предметы — это из ряда вон выходящая неопределенность, Черные лебеди и скучные (иногда не слишком скучные) статистические понятия. Но, хотя мы и сотрудничаем в этих сферах, это не то, вокруг чего обычно крутятся наши разговоры: в основном мы обсуждаем литературные и эстетические материи или вспоминаем исторические байки о людях блестящего ума. Я имею в виду именно блестящий ум, а не ученость. Мандельброт может много чего порассказать о феноменальной когорте деятелей науки, с которыми ему доводилось работать на протяжении прошлого века, но так уж я устроен, что мне гораздо менее любопытны личности ученых, чем колоритных эрудитов. Подобно мне, Мандельброт интересуется просвещенными индивидуумами, в которых сочетается то, что считается несочетаемым. Среди его любимых персонажей — барон Пьер Жан де Менаш, с которым он познакомился в Принстоне в 1950-е годы, где тот делил комнату с физиком Оппенгеймером. Де Менаш был в точности тем, что меня особенно занимает, — воплощением Черного лебедя. Он происходил из состоятельной купеческой семьи александрийских евреев, говорившей по-французски и по-итальянски, как все культурные левантинцы. Его предки переделали свою арабскую фамилию на венецианский манер (Menasce), добавили к ней походя венгерский аристократический титул и вращались среди особ королевской крови. Де Менаш не только обратился в христианство, но стал священником-доминиканцем и крупным исследователем семитских и персидского языков. Мандельброт все время расспрашивал меня об Александрии, поскольку неустанно искал таких уникумов.

Да и я, честно сказать, искал в жизни именно их — обладателей незаурядного интеллекта. Мой эрудированный и разносторонний отец (который, оставайся он в живых, был бы всего на две недели старше Бенуа М.) любил общество чрезвычайно культурных монахов-иезуитов. Я помню, как они, приходя, занимали мое место за обеденным столом. Один из них был "остепененным" медиком и физиком, но при этом преподавал арамейский язык местным студентам в Бейрутском институте восточных языков. Его прежним послушанием вполне могло быть преподавание физики в высшей школе, а еще раньше — чтение лекций на медицинском факультете. Эрудиция такого рода производила на моего отца куда большее впечатление, чем конвейерная научная работа. Может, у меня врожденная неприязнь к bildung-sphilisters.

Хотя Мандельброт часто восхищался темпераментом эрудитов высокого полета и замечательных, но не очень известных ученых, вроде его старого друга Карлтона Гайдузека, человека, сумевшего докопаться до причин некоторых тропических болезней, о своих связях с теми, кого принято считать великими, он не склонен был распространяться. Я далеко не сразу узнал, что он сотрудничал с огромным количеством ученых чуть ли не всех специальностей — о чем любой другой твердил бы с утра и до ночи. Хотя я уже несколько лет тесно знаком с ним, только на днях, беседуя с его женой, я выяснил, что он два года ассистировал как математик психологу Жану Пиаже. Еще одно потрясение я испытал, когда узнал, что он работал и с великим историком Фернаном Броделем. Но Мандельброт, казалось, был безразличен к Броделю. Его не тянуло поболтать о Джоне фон Неймане, под чьим началом он проходил стажировку. Его иерархия была перевернутой. Однажды я спросил Мандельброта о встреченном мною на вечеринке Чарльзе Трессере, безвестном физике, писавшем статьи по теории хаоса и пополнявшем свой заработок исследователя выручкой от продажи пирожных собственного изготовления. "Un homme extraordinaire!" — вскричал Мандельброт и рассыпался в похвалах Трессеру. Но когда я спросил его об одном научном корифее, он ответил: "Типичный bon eleve, прилежный студент без глубины и без полета". Корифей был нобелевским лауреатом.

ПЛАТОНИЗМ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Теперь о том, почему я называю это дело мандельбротовской, или фрактальной, случайностью. Каждый отдельный кусочек и деталь головоломки уже упоминались кем-нибудь раньше, скажем, Парето, Юлом и Ципфом, но именно Мандельброт а) соединил точки, б) связал случайность с геометрией (причем с ее определенной областью) и в) придал предмету естественную завершенность. По правде говоря, многие математики знамениты сегодня отчасти потому, что он использовал их работы, чтобы подвести фундамент под собственные построения, — как делаю и я в этой книге. "Мне пришлось придумать себе предшественников, чтобы люди относились ко мне серьезно", — сказал он мне однажды, так что его ссылки на мнение авторитетов — всего лишь риторический прием. Почти всегда можно раскопать тех, кто уже высказывал данную мысль, и опереться на их вклад. Олицетворением большой идеи, носителем "брэндового имени" становится в науке тот, кто соединяет точки, а не тот, кто случайно сделал наблюдение. Даже Чарльз Дарвин, который, как утверждают невежды от науки, "придумал" выживание наиболее приспособленных, заговорил об этом не первым. Он написал во введении к "Происхождению видов", что излагаемые им факты не всегда новы; но его выводы, как ему кажется, "представляют интерес" (такова его по-викториански скромная формулировка) . В конечном счете известность приобретают те, кто делает выводы и улавливает важность идей, видя их реальную ценность. Именно они способны развить тему.

Итак, вот что представляет собой мандельбротова геометрия.

Геометрия природы

Треугольники, квадраты, круги и другие геометрические фигуры, которые заставляли многих из нас зевать в классе, — сами по себе прекрасные и чистые понятия, но, похоже, в сознании школьных учителей, а также современных архитекторов и дизайнеров, они встречаются чаще, чем в природе. Пусть бы так, да вот только большинство из нас об этом не подозревает. Горы — не треугольники и не пирамиды; деревья — не окружности; прямых линий почти нигде не увидишь. Мать-природа не посещала уроков геометрии и не читала книг Евклида Александрийского. Ее геометрия полна зазубрин, но с собственной логикой, причем такой, которую легко понять.

Я уже говорил, что мы, похоже, от рождения склонны платонизировать и мыслить исключительно в рамках пройденного материала: любому, будь то хоть каменщик, хоть натурфилософ, не так легко вырваться из рабства рефлексов. Подумайте, что великий Галилей, разоблачитель лжи в других вопросах, написал следующее:

Великая книга Природы всегда лежит раскрытая перед нашими глазами, и истинная философия записана в ней... Но мы не можем прочитать ее, если не выучим сперва языка и символов, с помощью которых она написана... Она написана на языке математики, а буквы ее—треугольники, круги и другие геометрические фигуры.

Галилей что, был незрячим? Даже великий Галилей, со всей своей знаменитой независимостью ума, не сумел ясным взором взглянуть на мать-природу. Я уверен, что у него в доме были окна и что он иногда выходил на свет божий: ему следовало бы знать, что треугольники в природе найти нелегко. Гораздо легче промыть себе мозги.

Мы либо слепы, либо невежественны, либо и то и другое вместе. Ведь совершенно же очевидно, что геометрия природы — не евклидова, однако никто, почти никто, этого не видит.

Подобная (физическая) слепота равносильна игровой ошибке, заставляющей нас думать, что казино — это олицетворение случайности.

фрактальность

Но сначала о том, что такое фракталы. Потом мы покажем, как они связаны с так называемыми степенными, или масштабируемыми, законами.

Слово фрактал введено Мандельбротом для описания геометрии неровного, ломаного (оно образовано от латинского fractus — дробный, фрагментарный). Фракталъностъ — это повторение в разном масштабе геометрических узоров, плодящих все более и более мелкие версии самих себя. Каждая часть в некоторой степени напоминает целое. Я постараюсь показать в этой главе, как фракталы соотносятся с тем типом неопределенности, который должен носить имя Мандельброта: мандельбротовская случайность.

Прожилки в листьях выглядят как ветви; ветви выглядят как деревья; камни выглядят как маленькие горы. Когда предмет меняет размер, не происходит качественных изменений. Если взглянуть на побережье Британии с самолета, оно напоминает то, что ты видишь, глядя на его крохотный кусочек в увеличительное стекло. Такой род самоподобия подразумевает, что одно обманчиво короткое и простое правило повторения может использоваться либо компьютером, либо, более произвольно, матерью-природой, чтобы строить формы, кажущиеся очень сложными. Это правило может оказаться полезным для компьютерной графики, но, что важнее, именно так работает природа. Мандельброт выстроил математический объект, известный сейчас как множество Мандельброта, самый знаменитый объект в истории математики. Множество приобрело популярность у последователей теории хаоса, потому что оно плодит картины все возрастающей сложности, подчиняясь на вид пустяковому рекурсивному правилу (то есть такому, которое способно применять себя к себе же до бесконечности). Можно рассматривать этот объект во все более и более крупном масштабе, так и не достигая предела — формы будут по-прежнему узнаваемыми. Они никогда не повторяются, но обладают сходством друг с другом, общими семейными чертами.

Такие построения играют заметную роль в искусстве. Вот несколько примеров:

Визуальные искусства. Сейчас в основе большинства объектов компьютерной графики лежит та или иная разновидность мандельбротова фрактала. Фракталы также встречаются в архитектуре и живописи — разумеется, неосознанно включенные художниками в структуру произведения.

Музыка. Медленно напойте первые четыре ноты Пятой симфонии Бетховена: "Та-та-та-та!" Затем замените каждую отдельную ноту тем же самым началом из четырех нот, так что получится такт из шестнадцати нот. Вы увидите (вернее, услышите), что каждая маленькая волна напоминает исходную большую. У Баха и Малера, например, музыкальная тема часто состоит из нескольких подтем, похожих на нее.

Поэзия. Поэзия Эмили Дикинсон, к примеру, фрактальна: крупное напоминает мелкое. Поэтесса, по мнению комментатора, "плетет продуманный узор из слов, размеров, рефренов, движений и звуков".

Сначала фракталы сделали Бенуа М. парией в математическом истеблишменте. Французские математики были в ужасе. Что? Картинки? Mon dieu! Это все равно что показать порнофильм собранию набожных православных бабушек в моем родном Амиуне. Поэтому Мандельброт некоторое время оставался интеллектуальным изгоем, работая в исследовательском центре "Ай-би-эм" на севере штата Нью-Йорк. Это было типичное "в ж... деньги!", так как айбиэмовское жалованье позволяло ему заниматься чем хочется.

Но масса людей (прежде всего компьютерщиков) сразу схватила суть. Книга Мандельброта "Фрактальная геометрия природы", вышедшая в свет четверть века назад, произвела настоящий фурор. Ею зачитывались в художественных кругах, она дала толчок новым идеям в искусстве, в архитектурном дизайне, даже крупным индустриальным проектам. Мандельброту предложили место профессора медицины! Может статься, легкие самоподобны? На лекции Бенуа М. ломом ломились художники и артисты, за что его прозвали "рок-звездой математики". Компьютерный век помог ему стать одним из самых востребованных математиков в истории, причем гораздо раньше, чем он был признан обитателями башни из слоновой кости. Мы вскоре увидим, что его теория, вдобавок к универсальности, обладает одним необычным свойством: она на редкость проста для понимания.

Несколько слов о его биографии. Мандельброт приехал во Францию из Варшавы в 1936 году, в двенадцать лет. Из-за тягот нелегальной жизни в оккупированной нацистами Франции он, учась в основном самостоятельно, отчасти избежал традиционного галльского образования с его отупляющей зубрежкой алгебры. Позже на него сильно повлиял его дядя Шолем, видный представитель французского математического истеблишмента, возглавлявший кафедру в Коллеж де Франс. Поселившись в Соединенных Штатах, Бенуа М. работал в основном как ученый-прикладник, лишь спорадически занимая академические должности.

Компьютер играл две роли в новой науке, становлению которой помог Мандельброт. Во-первых, фрактальные объекты, как мы видели, могут генерироваться путем применения простого правила к самому себе, что идеально подходит для автоматической деятельности компьютера (или матери-природы). Во-вторых, в процессе генерирования интуитивных образов происходит постоянная притирка между математиком и создаваемыми объектами.

Посмотрим теперь, какое отношение все это имеет к случайности. Если быть точным, карьера Мандельброта началась именно с вероятности.

Визуальный подход к Крайнестану / Среднестану

Я смотрю на ковер в своем кабинете. Если я буду изучать его через микроскоп, то увижу пересеченную местность. Если я стану разглядывать его через увеличительное стекло, то местность покажется мне более ровной, но все же весьма ухабистой. Но когда я смотрю на него с высоты своего роста, он выглядит почти таким же гладким, как лист бумаги. Ковер, обозреваемый невооруженным глазом, соответствует Среднестану и закону больших чисел: я вижу сумму волнистостей, которые сглаживаются. Это как гауссова случайность: моя чашка с кофе не подпрыгивает на столе, потому что суммарное движение всех ее частиц оборачивается стабильностью. Таким же образом, суммируя маленькие гауссовы неопределенности, получаешь определенность: это закон больших чисел.

Гауссиана не самоподобна, и поэтому моя кофейная чашка не прыгает.

Рассмотрим теперь прогулку в горы. Как высоко ни поднимешься над поверхностью земли, она будет оставаться неровной. Даже при взгляде с высоты 30 ооо футов. Когда летишь над Альпами, вместо маленьких камешков видишь зазубренные вершины. Значит, некоторые поверхности — не из области Среднестана и изменение масштаба не приводит к их сглаживанию. (Заметим, что эффект выравнивания достигается, только если подняться на еще большую высоту. Наша планета представляется гладким шаром тем, кто наблюдает за ней из космоса, но это потому, что она слишком маленькая. Будь Земля крупнее, на ней нашлись бы горы, превосходящие по высоте Гималаи, и потребовалась бы еще большая удаленность от нее, чтобы их очертания стерлись. Точно так же, живи на Земле больше людей, пусть даже с тем же средним достатком, наверняка нашелся бы кто-то, чей капитал перекрыл бы состояние Билла Гейтса.)

Рисунки и и 12 иллюстрируют эту идею: глядя на первый рисунок, можно подумать, что на землю упала крышка от объектива.

Вернемся к нашему краткому упоминанию побережья Британии. Если взглянуть на него с самолета, контуры не будут так уж отличаться от контуров, видимых с ближайшего обрыва. Изменение масштаба не меняет формы или степени гладкости.

Бисер перед свиньями

Но какое отношение фрактальная геометрия имеет к распределению капитала, величине городов, обороту финансовых рынков, потерям на войне или размеру планет? Давайте соединим точки.

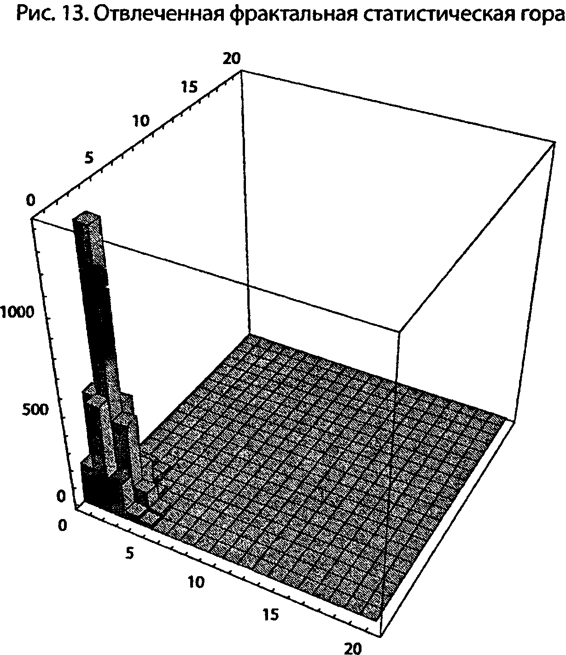

Ключ здесь в том, что у фрактала есть числовая, или статистическая, размерность, которая (более или менее) сохраняется при изменении масштаба, — пропорции (в отличие от гауссианы) постоянны. Другой пример такого самоподобия представлен на рисунке 13. Как мы знаем из главы 15, сверхбогатые сходны с богатыми, только богаче, — богатство масштабно-независимо, или, вернее, о его зависимости ничего не известно.

В 1960-е годы Мандельброт изложил свои идеи о ценах на предметы потребления и акции экономической элите, и экономисты-финансисты пришли в восторг. В 1963 году тогдашний декан бизнес-магистратуры университета Чикаго Джордж Шульц предложил ему место профессора. Это тот самый Джордж Шульц, который позже стал госсекретарем Рональда Рейгана.

Через некоторое время Шульц позвонил ему, чтобы отказаться от своего предложения.

Сейчас, через сорок четыре года, в экономике и социальной статистике ничего не изменилось, если не считать некоторых косметических поправок, учитывающих присутствие в мире лишь рядовой случайности, — и при этом нобелевские медали раздаются направо-налево. Появилось несколько статей с "доказательствами" неправоты Мандельброта, авторы которых не понимают того, о чем постоянно твержу я: выискивая периоды, лишенные редких событий, всегда можно получить данные, "подтверждающие", что стоящий за ними процесс — из разряда гауссовых. Точно так же можно выбрать день, в который не произошло убийств, и использовать его как "свидетельство" нашей безгрешности. Я повторю, что из-за асимметрии, свойственной индукции, проще оспорить невиновность, чем признать ее, и по той же причине проще оспорить гауссиану, чем принять. Фрактал же, напротив,труднее оспорить, чем принять. Почему? Потому что одно-единственное событие может опровергнуть утверждение, что перед нами — гауссиана.

В итоге четыре десятилетия тому назад Мандельброт вручил экономистам и пекущимся о своем резюме филистерам жемчуг, который они отвергли, потому что его идеи были для них слишком хороши. Именно это самое и называют margaritas ante porcos — бисер перед свиньями.

В оставшейся части главы я расскажу, почему для объяснения большой доли случайностей мною предлагаются именно мандельбротовы фракталы, не обязательно в их точном употреблении. Фракталы — это вариант по умолчанию, приближение, основа. Они не решают проблему Черного лебедя и не превращают всех Черных лебедей в явления предсказуемые, но они значительно смягчают проблему Черного лебедя, делая эпохальные события постижимыми. (Черные лебеди становятся Серыми. Почему Серыми? Потому что чистая белизна есть только в гауссиане. Подробности позже.)

ЛОГИКА ФРАКТАЛЬНОЙ СЛУЧАЙНОСТИ (С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ)

Я показал в таблицах возрастания богатства в главе 15 логику фрактального распределения: если богатство удваивается с 1 (минимум) до 2 (минимум) миллионов, доля людей с таким капиталом урезается вчетверо, то есть налицо экспонента 2. При экспоненте 1 доля такого же богатства уменьшилась бы вдвое. Экспонента — это показатель степени, поэтому широко распространен термин степенной закон. Будем называть количество случаев, перекрывающих некий уровень, превышением: превышение 2 миллионов — это количество людей с состоянием больше 2 миллионов. Одно из основных свойств этих фракталов (или еще один способ выразить их основное свойство — масштабируемость) заключается в том, что отношение двух превышений будет отношением их нижних порогов, возведенным в степень, равную минус экспоненте.

Проиллюстрируем это. Положим, вы "думаете", что только 96 названий книг в год разойдутся тиражом более 250 000 экземпляров (как это было в прошлом году), и, "по-вашему", экспонента должна быть примерно 1,5. Простым умножением 96 на (500 000 / 250 000)-1,5 вы можете определить, что примерно 34 названия разойдутся тиражом более 500 000 экземпляров. Пойдя далее, мы установим, что около 8 книг будут проданы в количестве более миллиона экземпляров: 96 х (1 000 000 / 250 000)-1,5.

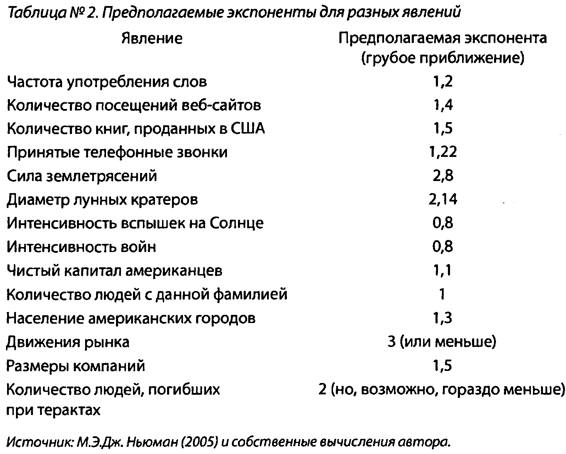

Давайте рассмотрим разные выверенные экспоненты для всевозможных явлений.

Но прежде всего следует предупредить, что эти экспоненты ни в коем случае не точные показатели. Почему, мы увидим через минуту, но пока отметим, что этих параметров мы не наблюдаем; мы их просто угадываем или вводим для статистики, и поэтому временами бывает трудно узнать истинные параметры — если они вообще существуют. Сначала поговорим о практической роли экспоненты.

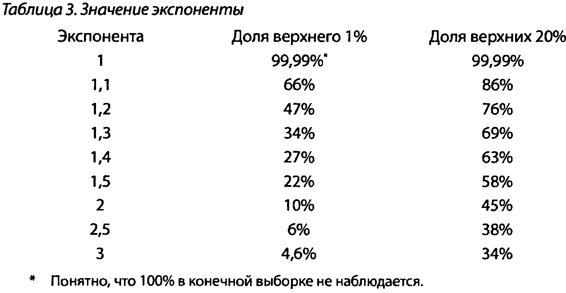

Таблица 3 иллюстрирует влияние крайне невероятного. Она показывает долю верхнего 1 процента и верхних 20 процентов в общей сумме. Чем меньше экспонента, тем выше эта доля. Но посмотрите, сколь чувствителен процесс: переход от 1,1 к 1,3 разом уменьшает процент с 66 до 34. Разница в экспоненте всего лишь в 0,2 резко меняет результат — и ведь такую разницу способна дать простая ошибка в расчетах. А разница-то принципиальная: только подумайте, что мы точно не знаем, чему равен показатель, потому что не можем измерить его непосредственно. Единственное, что нам остается, — это делать прикидки, основываясь на прошлых данных, или полагаться на теории, которые позволяют построить некую модель, которая, в свою очередь, позволяет строить некие предположения. Но у таких моделей могут оказаться скрытые изъяны, из-за чего опасно безоговорочно применить их к реальности.

Итак, помните, что экспонента 1,5 — это приближение, что ее трудно вычислить, что она не свалится на вас с неба, по крайней мере на счет раз-два, и что вы столкнетесь с гигантской погрешностью. Вы обнаружите, что число книг, проданных в количестве более чем миллион экземпляров, не обязательно будет равно 8 — их может быть целых 20 или всего лишь 2.

Еще важнее то, что применение именно этой экспоненты допустимо начиная с некоторого числа, называемого "переходным". Это могут быть 200 000 книжных экземпляров, а то и 400 000. Точно так же у богатства, скажем, выше 600 миллионов долларов, когда неравенство растет, и ниже этой черты — свойства разные. Как узнать, где точка перехода? Это проблема. Мои коллеги и я обработали примерно 20 миллионов финансовых данных. Набор данных у нас у всех был один, но мы так и не пришли к согласию в том, какова должна быть экспонента. Мы понимали, что данные подчинены действию фрактального степенного закона, но, как оказалось, точное число высчитать невозможно. Однако знание того, что распределение масштабируемо и фрактально, давало нам право действовать и принимать решения.

Проблема верхней границы

Некоторые аналитики исследовали и согласились принять фрактал — "до определенного предела". Они утверждают, что богатство, продаваемость книг и рыночные обороты на некотором уровне перестают быть фрактальными. Предлагаемый ими метод — "усечение"- Я согласен, что есть уровень, на котором фрактальность может сойти на нет, только вот где он? Сказать: я не знаю, где находится верхний предел, и сказать: предела нет — на практике одно и то же. Устанавливать верхний предел крайне опасно. Кто-нибудь может предложить: ограничим наш анализ богатства потолком в 150 миллиардов долларов. Но кто-то другой имеет все основания возразить: а почему не 151 миллиард? Или не 152? С таким же успехом можно считать, что эта переменная стремится к бесконечности.

Не верьте в точность

Я научился на опыте нескольким трюкам: какую бы экспоненту я ни пытался высчитать, она, скорее всего, будет преувеличена (напомню, что чем больше экспонента, тем скромнее роль значительных отклонений) — то, что у вас перед глазами, оказывается менее "чернолебяжьим", чем то, что от вас скрыто. Я называю это проблемой маскарада.

Скажем, я генерирую процесс с экспонентой 1,7. Вы не видите работы генерирующего устройства, а только ряд полученных данных. Если я спрошу, какова экспонента, вы с большой долей вероятности остановитесь на чем-то вроде 2,4. Итог будет таким даже при миллионе показателей. Причина в том, что некоторым фрактальным процессам нужно очень много времени, чтобы раскрыть свои свойства, и вы недооцениваете силу вероятного всплеска.

Иногда фрактал может умело замаскироваться под гауссиану, особенно когда "разветвление" начинается с большого числа. У фрактальных распределений всплески такого рода настолько редки, что мы теряем бдительность: мы не распознаем их фрактальную структуру.

Снова о лужице

Из всего вышесказанного вы уже наверняка поняли, что, какую бы модель мы ни признавали властительницей мира, узнать ее параметры непросто. Так что в связи с Крайнеста-ном вновь встает проблема индукции, на сей раз еще более остро, чем в любой из предыдущих глав. Говоря по-простому, если процесс имеет фрактальный характер, он оперирует громадными величинами, а значит, есть вероятность громадных отклонений, но насколько часто эти отклонения будут возникать, трудно сказать мало-мальски уверенно. Это напоминает проблему лужицы: она могла образоваться из самых разных кубиков льда. Как человек, который идет от реальности к возможным объясняющим моделям, я встречаюсь с массой проблем совершенно иного свойства, чем проблемы тех, кто поступает наоборот.

Я только что прочел три "научно-популярные" книги, посвященные исследованиям сложных систем: "Вездесущесть" Марка Бьюкенена, "Критическую массу" Филипа Болла и "Почему мало что удается" Пола Ормерода. По мнению этих трех авторов, мир социальных наук полон степенных законов, и с таким взглядом я конечно же согласен. Они также заявляют, что многие из явлений такого порядка на самом деле универсальны, что есть удивительное сходство между разными процессами в природе и поведением социальных групп, с чем я тоже согласен. Подкрепляя свои исследования теориями различных сетей, они указывают на поразительное соответствие между так называемыми критическими явлениями в естественных науках и самоорганизацией социальных групп. Они объединяют процессы, порождающие лавины, социальные поветрия и "информационные каскады", с чем я опять же согласен.

Универсальность — одна из причин, по которым степенные законы, связанные с критическими точками, особенно интересуют физиков. Есть много ситуаций как в теории динамических систем, так и в статистической механике, когда многие свойства динамики возле критической точки не зависят от особенностей действующей динамической системы. Экспонента в критической точке может быть одинаковой для многих систем одной группы, даже если во многом другом системы различны. Я почти согласен с такой трактовкой универсальности. Наконец, все три автора призывают нас применять методы статистической физики, сторонясь эконометрики и гауссоподобных немасштабируемых распределений, как разносчиков чумы, в чем я с ними полностью солидарен.

Но все три автора, добиваясь точности или призывая к ней, допускают просчет, смешивая прямые и обратные процессы (задачу и обратную задачу),—что для меня есть величайший научный и эпистемологический грех. Они неодиноки в этом; почти каждый, кто работает с данными, но не принимает решений на основе этих данных, подвержен тому же греху, разновидности искажения нарратива. В отсутствие обратной связи ты смотришь на модели и думаешь, что они подтверждают реальность. Я верю в идеи этих трех книг, но не в способ их применения — и уж конечно не в точность, которую авторы им приписывают. На самом деле теория сложности должна учить нас подозрительнее относиться к научным разработкам "точных" моделей реальности. Она не делает всех лебедей белыми, это ясно; она делает их Серыми, и только.

Как я сказал раньше, мир для глядящего "снизу вверх" эмпирика с эпистемологической точки зрения — буквально мир иной. Мы лишены роскоши сидеть и медитировать над уравнением, правящим Вселенной; мы только наблюдаем данные, выдвигаем предположения о том, каким может быть процесс в действительности, и "калибруем" их, подправляя наше уравнение в соответствии с дополнительной информацией. По мере того как события разворачиваются перед нами, мы сравниваем то, что видим, с тем, что ожидали увидеть. Обычно открытие того факта, что история движется вперед, а не назад, сбивает с людей спесь, особенно с тех, кто знаком с искажением нарратива. Какими бы самонадеянными ни были бизнесмены, их часто приводят в чувство напоминания о разрыве между задумкой и результатом, между точными моделями и реальностью.

То, о чем я говорю, — это непроницаемость, неполнота информации, невозможность увидеть "генератор мира". История не открывает нам своих мыслей — мы должны их угадывать.

от представления к реальности

Вышеизложенная идея связывает все части книги. Многие изучают психологию, математику или теорию эволюции и потом пытаются выжать из них капитал, применяя свои знания в бизнесе. Я же предлагаю как раз противоположное: изучайте неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенность рынка, чтобы вам приоткрылась природа случайности, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике, теории решений и даже статистической физике. Вы увидите коварные проявления игровой ошибки, искажения нарратива, великого заблуждения платонизма, идущего от представления к реальности.

Впервые встретив Мандельброта, я полюбопытствовал, почему он, признанный ученый, которому уж наверно есть чем заняться в жизни, заинтересовался таким низменным предметом, как финансы. Ведь финансы, экономика, по моим представлениям, — это такая сфера, где набираются опыта, наблюдая разные эмпирические явления, и пополняют свой банковский счет деньгами, прежде чем заняться чем-то большим и лучшим, послав "в ж... деньги". Ответ Мандельброта гласил: "Данные, золотая жила данных!" В самом деле, все забывают, что, прежде чем перейти к физике и геометрии природы, он начинал в экономике. Работа с таким изобилием данных сбивает с нас спесь; она вооружает нас интуитивным пониманием того, в каком направлении нужно совершать путь между представлением и реальностью.

Проблема зацикленности статистики (которую также можно назвать статистическим порочным кругом) состоит в следующем. Скажем, вам нужны прошлые данные, чтобы определить, является ли распределение вероятности нормальным, фрактальным или каким-то еще. Нужно установить, достаточно ли у вас данных, чтобы ваше утверждение было обоснованным. Как узнать, достаточно ли у нас данных? Из распределении вероятности. Оно покажет, хватает ли у тебя данных, чтобы то, что ты предполагаешь, "заслуживало доверия". Для кривой нормального распределения достаточно малого количества точек (опять закон больших чисел). А как узнать, что распределение нормальное? Вообще-то на основании данных. Итак, нам нужны данные, чтобы узнать, каково распределение вероятности, и распределение вероятности, чтобы узнать, сколько данных нам нужно. Это порочный крут.

Такого круга не возникает, если предположить заранее, что распределение нормальное. По определенной причине свойства нормального распределения довольно легко выявляются. В отличие от тех, что присущи распределению в Крайнестане. Поэтому выбор гауссианы для выведения некоего общего закона очень удобен мы используем его по умолчанию именно по этой причине. Я не устаю повторять, что априорная ставка на гауссиану допустима лишь в небольшом числе областей, таких как статистика преступности, уровни смертности, вопросы из Среднестана. Но только не там, где дело касается исторических данных с неизвестными свойствами и крайнестанских вопросов.

Но почему статистики, работающие с историческими данными, закрывают на это глаза? Во-первых, им не хочется признавать, что вся их деятельность перечеркивается проблемой индукции. Во-вторых, они не несут никакой ответственности за результаты своих предсказаний. Соревнование, устроен-нее Макридакисом, показало нам, что они во власти искажения нарратива и не хотят этого знать.

ЕЩЕ РАЗ: ОПАСАЙТЕСЬ ПРЕДСКАЗАТЕЛЕЙ

Поднимем проблему на уровень выше. Как я заметил ранее, существует много модных моделей, пытающихся объяснить происхождение Крайнестана. Вообще-то они группируются в два широких класса, но встречаются и другие подходы. Первый класс—это простые модели типа "деньги идут к деньгам" (или "успех тянет за собой успех"), объясняющие скопление людей в городах, доминирование на рынке компании "Майкрософт" (а не "Эппл") и формата VHS (а не Betamax), создание академических репутаций и т. д. Второй класс включает в себя так называемые "модели просачивания", в центре внимания которых — не поведение индивида, а среда его обитания. Когда льешь воду на пористую поверхность, структура поверхности оказывается важнее, чем свойства жидкости. Когда песчинка ударяется о кучу других песчинок, именно характер местности определяет, сойдет ли лавина.

Почти все модели, разумеется, претендуют на прогностическую точность, и это меня бесит. Они — хорошие инструменты для иллюстрации происхождения Крайнестана, но я настаиваю на том, что "генератор реальности" не подчинен им настолько, чтобы с их помощью можно было делать точные прогнозы. Все, что я нахожу в современной литературе на тему Крайнестана, свидетельствует именно об этом. Перед нами здесь снова встает серьезнейшая проблема калибровки, так что лучше бы нам избежать обычных ошибок, совершаемых при калибровке нелинейного процесса. Напомним, что у таких процессов больше степеней свободы, чем у линейных (как мы показали в главе и), а следовательно, чрезвычайно велик риск того, что модель окажется неправильной. Мне то и дело попадают в руки книги или статьи, которые ратуют за применение моделей статистической физики к реальности. Например, восхитительные книги Филипа Болла насыщены информацией и иллюстративным материалом, но это не основа для точных количественных моделей. Не встречайте их по одежке.

Однако посмотрим, что мы можем позаимствовать у этих моделей.

Снова счастливое решение

Во-первых, признавая масштабируемость, я соглашаюсь с тем, что любое самое большое число возможно. Другими словами, неравенство не должно прекращаться после достижения некоторой известной верхней границы.

Скажем, продано около 60 миллионов экземпляров книги "Код да Винчи". (Библии продано около миллиарда экземпляров, но вынесем ее за скобки, ограничившись светскими книгами, написанными отдельными авторами.) Хотя мы и не встречали светских книг, разошедшихся тиражом 200 миллионов экземпляров, можно считать, что вероятность этого не нулевая. Да, она мала, но не нулевая. На каждые три бестселлера в духе "Кода да Винчи" может найтись один супербестселлер, и, хотя до сих пор таких не появилось, исключить этого нельзя. А на каждые пятнадцать "Кодов да Винчи" — супербестселлер, который разойдется, например, тиражом 500 миллионов экземпляров.

Применим ту же логику к богатству. Допустим, самый богатый человек на Земле имеет капитал размером 50 миллиардов долларов. Есть вероятность, которой нельзя пренебречь, что в следующем году из ниоткуда выскочит кто-то, кто имеет 100 или более миллиардов. На каждых трех людей, имеющих более чем 50 миллиардов долларов, может найтись один со 100 миллиардами. Есть вероятность, хоть и гораздо меньшая, что найдется кто-то, владеющий более чем 200 миллиардов долларов — одна треть предыдущей вероятности, но все равно не нуль. Есть даже крошечная, но не нулевая вероятность того, что обнаружится кто-то, чье состояние превышает 500 миллиардов долларов.

Это подсказывает мне следующее: я могу строить предположения о вещах, существование которых свидетельствами не подтверждается, но они должны принадлежать царству возможного. Где-то там есть бестселлер, о каких прежде не слыхивали, но его следует принимать во внимание. Напомню основную мысль главы 13: благодаря этому отсутствию предела вложение денег в книгу или лекарство порой оказывается более выгодным, чем подсказывают статистика или прежние наблюдения. Но из-за него же потери на фондовом рынке часто превосходят те, что когда-либо имели место.

Войны фрактальны по своей природе. Война, которая убьет больше людей, чем опустошительная Вторая мировая, возможна. Она маловероятна, но не исключена, хотя такой войны никогда не случалось в прошлом.

Во-вторых, чтобы прояснить вопрос о точности, я приведу пример из природы. Гора чем-то похожа на камень, она сродни камню, у нее есть семейное сходство с камнем, но это не одно и то же. Для описания такого сходства есть замечательное слово — самоподобный, а уж никак не самоповторяющийся, но Мандельброт не потрудился тщательно разжевать то, что вкладывается им в понятие "подобие", и в обиход вошел термин "самоповторение", подразумевающий точное, а не семейное сходство. Как в случае с горой и камнем, распределение состояния выше миллиарда долларов не совсем таково, как распределение состояния менее миллиарда долларов, но эти распределения "подобны".

В-третьих, как я сказал раньше, в области эконофизики (являющейся приложением статистической физики к социальным и экономическим явлениям) было много статей, в которых предпринималась попытка такой "градуировки", то есть извлечения чисел из мира явлений. Многие порываются предсказывать. Увы, мы не способны предсказать "марш-бросок" к кризису или поветрию. Мой друг Дидье Сорнетт пробует строить прогностические модели, которые я обожаю, хотя и не могу использовать для прогнозирования, — только, пожалуйста, не говорите ему об этом: вдруг он перестанет их строить. То, что я не могу использовать их так, как предполагает он, не лишает смысла его работу (не имеющую ничего общего с традиционной экономикой, чьи модели ошибочны в корне), а просто требует незашоренного мышления для ее интерпретации. С некоторыми из сорнеттовских феноменов мы, может, еще сумеем поладить — но не со всеми.

Вся эта книга посвящена Черному лебедю. Это не потому, что я влюблен в него; как гуманист, я его ненавижу. Я виню его во многих несправедливостях и бедах. Поэтому я хотел бы устранить многих Черных лебедей или хотя бы смягчить последствия их воздействия и защититься от них. Познание фрактальной случайности — это способ приготовиться к сюрпризу, превратить некоторых лебедей в ожидаемых, осознать, чем они чреваты, малость их, так сказать, "осветлить". Но фрактальная случайность не дает точных ответов. Преимущества здесь следующие. Если ты знаешь, что фондовый рынок может обвалиться, как и было в 1987 году, то это событие не Черный лебедь. Обвал 1987 года — не есть нечто, выходящее из ряда вон, если пользоваться фракталом с экспонентой 3. Если знать, что биотехнологические компании могут создать для нас супермегалекарство, которое окажется популярнее, чем все, какие у нас были прежде, то оно не будет Черным лебедем и вы не удивитесь, если оно появится.

Итак, фракталы Мандельброта позволяют нам держать под контролем Черных лебедей, но не всех. Я сказал выше, что некоторые Черные лебеди появляются потому, что мы пренебрегаем источниками случайности. Другие возникают, когда мы преувеличиваем экспоненту фрактала. Серый лебедь принадлежит к разряду моделируемых экстремальных ситуаций, Черный лебедь — это нечто из области "неизвестного неизвестного".

Я сел и обсудил вышеизложенное с великим человеком, и это обсуждение превратилось, как обычно, в языковую игру. В главе 9 я объяснил различие, которое экономисты делают между "неопределенностью по Найту" (которую просчитать нельзя) и "риском по Найту" (который просчитать можно). Это различие не настолько оригинальная идея, чтобы не было слова для ее выражения, так что мы поискали его во французском языке. Мандельброт упомянул одного из своих друзей — аристократа-математика Марселя-Поля Шютценберже, утонченного эрудита, которому (как и автору этой книги) все быстро приедалось: дальше точки "убывающей отдачи" он никогда в своих работах не шел. Шютценберже настаивал на отчетливом различии во французском языке между "hasard" и "fortuit". "Hasard", от арабского "az-zahr", означает (как и "alea", игральные кости) контролируемую случайность; "fortuit" — это мой Черный лебедь, то, что абсолютно непредсказуемо. Мы обратились за помощью к словарю "Малый Робер" и убедились в правоте математика. "Fortuit", похоже, соответствует моей эпистемической непроницаемости, l'imprevu et поп quantifiable; "hasard" — более игровому виду неопределенности, описанному шевалье де Мере, одним из ранних теоретиков азартных игр. Стоит заметить, что те же арабы, возможно, ввели еще одно слово, имеющее отношение к неопределенности, — "rizk", что значит собственность.

Я повторю: Мандельброт занимается Серыми лебедями, я занимаюсь Черным лебедем. Мандельброт одомашнил многих моих Черных лебедей, но не всех и не полностью. Однако с помощью своего метода он дает нам проблеск надежды, способ задуматься о проблемах неопределенности. Ведь гораздо безопаснее знать, где находятся дикие животные.

Назад: Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман[68]

Дальше: Глава 17. Безумцы Локка, или "Гауссовы кривые" не к месту[82]