III

В самую жару майского полдня по главной широкой аллее огромного сада, с которой виден был весь дом-дворец, шел тихо и задумавшись молодой человек… Лицо его, умное, энергическое, было сурово не по летам, так как ему шел лишь двадцать третий год.

Высокий лоб, схваченный в висках, острый нос, тонкие сжатые губы, быстрый ястребиный и хищный взгляд маленьких серых глаз, даже недобрая усмешка, даже шепот в минуту гнева — все в нем поразительно напоминало всякому старожилу Высоксы старого барина, основателя заводов.

Да, это был второй Аникита Ильич. Пока молод, он точный портрет старика Басанова, а когда состарится сам, то будет двойником его.

Это был барин Олимпий Дмитриевич Басман-Басанов, которого отец и мать еще ребенком величали в шутку «махонький Аникита Ильич». Помимо лица, взгляда, усмешки и крутого нрава, Олимпий был положительно во всем подражание или повторение деда.

Молодой человек двигался тихо, размышляя и задумавшись все об одном и том же, что поглощало теперь все его мысли за последнее время.

И прежде, давно, эти мысли приходили на ум, но лишь изредка, а теперь осаждают.

Делиться или не делиться? Если не делиться, то надо мириться и жить в дружбе. А это мудрено. И зачем судьба не захотела так устроить, чтобы он был один и полный обладатель Высокских заводов? Ведь он вот не бывал ни разу болен, а «тот» два-три раза сильно хворал. Два-то раза совсем при смерти был… Один раз, сказывают, как в огне горел весь и без сознания четверо суток лежал. На волосок, сказывают, был от смерти. Но не помер… А как бы это теперь хорошо было! Один бы он властвовал в Высоксе… И уже теперь бы властвовал. Уж скоро два года, как он совершеннолетний… Уж если нужно было судьбе послать двух детей его матери, так послала бы девочку. Сестре выдали бы при замужестве четырнадцатую часть и спровадили бы с Высоксы за мужем вслед: хоть в Питер, а то и к черту на рога! Да, обидно… А теперь — или делиться, или мириться. А в мире жить с этой мякиной, с этой плаксой и ротозеем нельзя.

Кто-то идущий навстречу вывел Олимпия из задумчивости. Он поднял склоненную голову и увидел перед собой такого же молодого человека, своего ровесника, и пошел тише, как бы желая не просто встретиться, а заставить того подойти к себе.

Встречный прибавил шагу и, подойдя к барину, поклонился, почтительно снимая шапку.

— Что скажешь, Змглод? — спросил тот.

— К вам, Олимпий Дмитрич.

— От братца?

— Точно так-с…

— Что еще?

— Аркадий Дмитрич очень просят вас разобрать кучера Клима и вашего «фолетора». Опять очень шибко подрались. У Клима все лицо в кровь разбито.

— Что же? Так и быть должно. Чего тут разбирать! Зачем в «братцевы» пошел? Вот его теперь все «бариновы» бить учнут. И отлично. Я из ваших никого не переманивал, а вы переманиваете.

— Ей-Богу, Олимпий Дмитрич, мы Клима не переманивали… У нас, сами знаете, после смерти Егора кучера не было совсем, а у вас он вторым состоял. Да и опять-таки на то воля Онисима Абрамыча была. Он указал.

— Ну, ладно. Разберу. Прикажу Ваську-форейтора засадить в рунтовом доме на три дня.

— Маловато это, Олимпий Дмитрич, — улыбаясь сказал молодой Змглод.

— Буде… буде… Ну, а у вас что? Что сестра? Устала от вчерашнего небось?

— Ничего-с. Отоспалась.

— А нога?

— Ничего-с. Так ли ей случалось падать.

— Это братца она благодари. Таков уж у нас искусник. Всегда кого-нибудь толкнет, зацепит, либо с ног сшибет. С ним хоть ни в какие игры не играй.

— Со всеми такое бывает… Не беда.

— Ну, а отцу как? Получше?

— Получше… Так как же, Олимпий Дмитрич?

— Что?

— А насчет фолетора? Маловато… три дня…

— Ну, ладно, на неделю велю засадить. Так уж и быть. Мне и самому надоели эти драки. Пора бы всему этому конец. Вот что я тебе скажу, Иван Денисыч. Конец…

— Мы бы душой рады. Мы никогда не зачинаем. Наши — народ все тихий.

— Толкуй! С малолетства я это слышу. Вы — тихони. Вы все исподтишка да из-за угла все норовите. А мы — прямой народ, без хитрости и все начистоту.

И Олимпий, отпустив Змглода, тотчас направился в самый глухой край сада.

Здесь, среди чащи, дожидался конюх, держа в поводу оседланную лошадь.

Олимпий, не сказав ему ни слова, привычным и бойким движеньем взмахнул в седло, взял из его рук нагайку и, хлестнув лошадь, скачком исчез в чаще.

Беседовавший с барином был сын прежнего обер-рунта. Вернувшись в дом, молодой Змглод прошел в левое крыло. Здесь в угольной комнате у открытого окна сидел совсем юноша лицом, однако уже почти совершеннолетний Аркадий Басанов. Всякий, знавший Дарью Аникитичну, догадался бы, что это ее сын, настолько велико было его сходство с матерью. Даже добродушная простоватость взгляда и улыбки была та же. Большие светлые глаза имели ту же способность «разбегаться» при малейшем смущении и волнении, выражая полную потерянность и всякое отсутствие воли.

Зато по одному лицу этому, помимо ласкового певучего голоса и женственной мягкости во всех движениях, чувствовалось, что этот молодой человек — «золотое сердце» и что незлобливость его доходила до крайности, доброта беспредельна.

Высокса не ошиблась в своем прозвище братьев! Если Олимпий не был вполне Каин, то Аркадий был вполне Авель.

Молодой человек сидел давно, не двигаясь, нагнувшись над столом, и рисовал по дощечке из слоновой кости акварелью… Это была красивая женская головка с золотистыми кудрями, густо вьющимися, и с черными выразительными глазами, в которых было много энергии.

Как мог безвольный и простодушный Аркадий выразить в глазах маленькой головки такую решимость, такую волю — было загадкой дарования.

Он рисовал портрет, а не фантазировал… Вдобавок это был уже восьмой портрет все той же личности. Над каждым из них он сидел по два или по три месяца и, подарив кому-либо, принимался снова за ту же работу, обещая, что добьется своего…

— Будет она у меня, как живая! — думал и говорил он. Разумеется, лучший портрет он предполагал оставить себе… Теперешний, счетом восьмой, после двухгодовой работы, казалось, долженствовал быть именно таковым, каким художник воображал его и добивался произвести в действительности. Помимо рисования в Аркадии проявлялась одаренность натуры на всякие лады. Он хорошо пел, недурно играл на арфе, хотя собственно не учился, а только видел с детства, как играла его тетушка. Он чрезвычайно красиво танцевал…

Лишь одна черта характера молодого человека как бы не шла к его натуре. Кроткий и тихий, он дивил всех своими вспышками гнева, которые являлись как припадки, будто независимо от его воли.

Зато после нескольких минут страшного, чуть не безумного пыла он начинал плакать и рыдать…

Войдя к Аркадию, Змглод сел около него. Он был любимец, но не простой льстящий и услужливый наперсник, а истинный друг, заменяющий родного брата. Отношения между ними были равные, дружески-искренние.

— Просил сейчас Олимпия Дмитриевича, — сказал он. — Согласье дал.

— О чем? — рассеянно спросил Аркадий, осторожно ведя кисточкой и вырисовывая золотистый завиток на головке.

— Наказать за Клима… Вы бы сто лет не собрались. А этак наших забьют совсем. Удивительно, что есть еще охотники быть «братцевыми»: не выгодно!

Змглод нагнулся к столу, поглядел на портрет и покачал головой.

— А ведь и впрямь этот будет самый лучший. Живая — сестренка: чуть не говорит!

— Да… Этот и первый — два разных лица, — отозвался Аркадий и добродушно улыбнулся.

— Удивляюсь, как вам не надоест все ее одну рисовать. Даже и в Высоксе все удивляются. Да это было бы ничего. А врут, выдумывают всякое — вот что обидно.

— Пускай выдумывают… Умные знают, что все это пустобрешество и что Саня вышла девушка не такая. Да и я не такой! Я даже уразуметь не могу, что это за бешенство такое у брата. Ну, хоть бы одну любовь имел, ну, хоть две, одну за другой… А что же это такое? Известных можно насчитать за шесть лет чуть не две дюжины, а сколько было неизвестных… Этак и дедушка Аникита Ильич не поступал, а куда, говорят, был падок на бабье… А Олимпий совсем и вправду, как его зовут, бабоед. И как это можно любить одну за другой!..

— Это не любовь, Аркадий Дмитриевич. Это блажь, баловство. Эго у него от дедушки по наследству.

— Только еще пуще.

— Да. Не в пример пуще. И сказывают верно все, что как окончится опека, Олимпий Дмитрич бросит высокских… Займется губернскими, а то и столичными красавицами. И нарвется когда, — на рожон налетит и наколется.

— Нет. Не думаю…

— Верно. На мужа на какого ревнивого. А то и на брата какого… Да вот я к примеру. Учини он что с нашей Саней, — нешто я спущу: в каторгу уйду, а все-таки расправлюсь по-своему.

— Понятно. Но за Саню и не ты один заступник. Другие тоже есть.

— Батюшка сам? Известно, и он.

— И еще найдутся… — усмехнулся Аркадий.

— Вы-то?.. Это не ваше дело: вы чужой человек!

Аркадий не ответил и подавил в себе вздох.

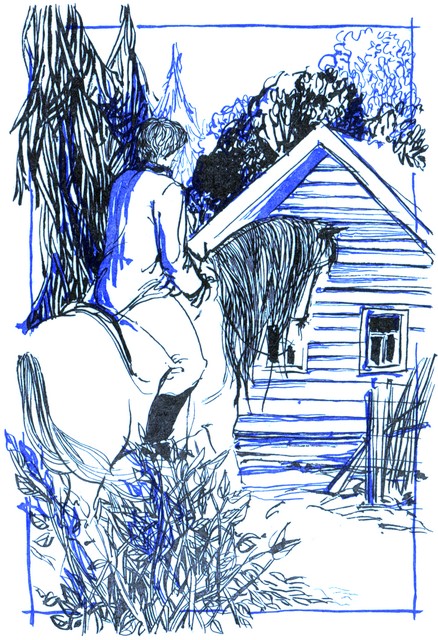

Между тем в то же самое время Олимпий продирался верхом среди гущины кустов глухого края сада, хотя мог ехать и по дорожке. Но он таился…

Проехав чащу, он двинулся к забору, где в одном месте тот был наполовину разобран. Оставались только четыре нижние доски: верхние же лежали на траве… Пустив лошадь в галоп еще шагов за десять, он ударил ее нагайкой и ловко, легко перемахнул через забор… Здесь были огороды дворовых людей и место глухое и безлюдное… Взяв напрямки через гряды, передавив много всяких овощей, Олимпий выехал на опушку начинающегося леса и, очутясь на узкой лесной колее, едва заметной среди травы, пришпорил лошадь. Это была даже не дорога, ибо не вела никуда: здесь только возили дрова раза два в неделю.

Проехав с версту, молодой человек свернул вправо и поехал целиной и чащей леса… Однако кое-где направо и налево свежесрубленные ветви сосен и елей доказывали, что в этой чаще недавно слегка прочистили лес, чтобы дать возможность верховому свободно проехать.

Минут через пять езды шагом Олимпий выехал на лужайку, на которой стоял покосившийся маленький домик вроде сторожки лесной.

Молодой человек стал озираться кругом себя на лужайку и даже обернулся подозрительно назад, на чащу, которую проехал.

Одно из двух маленьких оконцев домика растворилось, и в нем появилась хорошенькая головка, черная, как смоль, кудрявая, повязанная красным платком.

— Давно ли? — крикнул Олимпий весело.

— Да уже давненько! — отозвался веселый и звучный голос. И лицом, и звуком голоса говорящая вполне смахивала на цыганку.

Олимпий привязал лошадь к дереву и через дверку вошел в домик.

Но внутри была не грязная конура лесного сторожа или мужика. Это была очень маленькая, но очень красиво убранная комната со стенами, обтянутыми красным кумачом, и с хорошей барской мебелью.

Очевидно, что домик-лачуга или сторожка снаружи, но отделанная богато внутри, была затеей молодого барина.

— Никто не видал? — спросил Олимпий, обнимая и целуя красивую девушку, почти девочку ростом и внешностью.

— Как можно… Избави Бог.

— То-то, смотри, Тонька. Я боюсь…

— Я пуще вас боюсь… Он не даст и пояснить все, как убьет… Хитрее приходить сюда и нельзя…

— Ну… Убить не убьет, — рассмеялся Олимпий. — А мне с ним ссориться не охота.