Книга: Старая крепость (роман). Книга третья "Город у моря"

Назад: ЗВОНОК ИЗ МОСКВЫ

Дальше: СОСЕДКА БУДИТ МЕНЯ

ИЩЕМ КАРТУ

Красив наш город, особенно весной, когда зацветают ивы на Старом бульваре и древние, обомшелые стены Старой крепости, каменные городские ворота, сторожевые башни, прислоненные к скалам вдоль берегов реки, покрываются зеленью и цветами! Из любой щели пробивается к солнцу молодая поросль, на каждом башенном карнизе, куда ветер понамел за многие сотни лет немало земляной пыли, расцветает сурепка, нежные мохнатые одуванчики раскачиваются на тонких пустотелых трубочках, вьется кое-где по отвесным стенам, впиваясь корнями в каждую щелочку, дымчатый, с листьями твердыми и как будто неживыми, цепкий, злой плющ, даже поверх зубчатых башенных коронок растет мягкая, сочная трава, и никто не рвет ее там, разве бродячая коза заберется на карниз башни по крепостной стене, прогуливается там, над пропастью, пощипывая зелень, и тяжело наливающееся пахучим молоком вымя бьет ее по ногам.

Пройдешь через каменные ворота Старого города; хоть день и солнечный, но холодный ветер продувает насквозь. Оглянешься — и видишь, как высоко к небу подымаются отвесные стены семиэтажной башни Стефана Батория, построенной по приказу польского короля, — мрачными они кажутся, особенно с теневой стороны. Ничего уж, думается, не вырастет здесь: да нет — вон где-то на высоте четвертого этажа зеленеет чудом выросший кустик не то колючего терновника, не то боярышника, и, покачиваясь на ветвях его, звонко поют над городом две малиновки.

Весной над берегами реки, еще влажными от весеннего половодья, первыми цветут ивы-бредины. Их золотистые пахучие сережки появляются на ветвях куда раньше, чем липкие почки выбросят первые блестящие листики. И когда уже ива отцветает, хорошо бывает днем пойти на Старый бульвар и послушать там, как потрескивают шишки на полуголых ветвях иглистых сосен.

Бродишь по аллеям Старого бульвара и только слышишь то там, то здесь нежный, едва уловимый треск, словно белка хвостатая скребется где-то на самой макушке по стволу, и вдруг мелькнет перед глазами коричневая шишка, упадет с ветки, подпрыгнет раз-другой на гариевой дорожке и закатится в молодую еще траву. То и дело теплым ветром сносит с иглистых сосен целые тучи желтой пыльцы.

А надоело тебе бродить под соснами — сядешь на скамеечку и видишь: желтые лужайки цветов на бастионах крепости, яркие пятна пахучей сурепки покрывают израненные турецкими ядрами стены круглых боевых башен, выдержавших осаду «наездников» из Константинополя, а около въезда на мост будто кто-то расстелил сушить на барьерчике пестрые флаги. Но это не флаги: это селянки из Приворотья вышли продавать цветы горожанам. Корзины у них полны букетами красных, белых, желтых, бледно-розовых тюльпанов; перевязанные бечевочками, мокнут в тряпках пучки белых ландышей. Давно уже протянулись по могильным плитам старинных кладбищ молодые стебли блестящего барвинка — «могильницы», зазеленели уже огороды перед мазанками на предместье Подзамче, и первые, нежные еще усики фасоли, душистого горошка, лиловой повилики зацепились за плетни, чтобы к июню выглянуть уже на улицу.

Грустно думать, что в такую весеннюю пору нам придется покинуть родной город.

Из Харькова не было никакого ответа.

Иногда по ночам я просыпался и, видя, как в общежитие сквозь открытые окна пробирается лунный свет, прислушиваясь к ровному храпу соседей, со страхом думал о дне выпуска.

Харьков молчал. Порой мне казалось, что я вовсе там и не был, что я не видел секретаря Центрального Комитета в его кабинете на улице Карла Либкнехта, а только рассматривал его портрет в журнале «Всесвiт».

Одно мое горе развеялось уже в тот вечер, когда Никита проводил заседание бюро. Как я был неправ, полагая, что Коломеец может думать обо мне плохо и замышляет что-то недоброе против меня! Прочитав тогда, на бюро, заявление Тиктора, Никита сказал во всеуслышание:

— Вот здесь Тиктор пишет: «Ввиду того, что Василий Манджура помог дать ходу контрреволюционеру Печерице, я, как сознательный рабочий-подросток, считаю, что Манджуру за это надо обязательно исключить из Коммунистического Союза Молодежи». Думается мне, хлопцы, что вы понимаете, какая цена этим обвинениям? Манджура упустил Печерицу не потому, что умышленно хотел его упустить. Манджура допустил промашку потому, что не знал, что за фрукт Печерица и по какой причине уезжает он из города. Не знаю, как вы, но лично я вполне доверяю Манджуре.

А через два дня на открытом комсомольском собрании Никита говорил:

— Манджура выполнил свой долг: он поехал в Харьков и добился того, что вы, окончив фабзавуч, поедете на заводы…

Тиктор хмуро выкрикнул с места:

— Это еще большой вопрос — добился ли! Он треплется, как белье на ветру, а вы ему верите…

— Да, мы верим ему, — заглушая ворчанье Тиктора, крикнул Никита, — а вот ты не заслужил пока нашего доверия! И тебе мы не верим. И так будем жить дальше: людям хорошим будем верить, а плохим, пока они не перестанут быть плохими, верить не будем…

И хотя Никита при всех сказал, что верит мне, верит в то, что мы поедем на большие заводы Украины, я очень побаивался, как бы ему не пришлось сказать другое.

— Поедем, как же! — сказал однажды Фурман Петьке Маремухе, не видя, что я стою у него за спиной. — Поедем… навозные кучи перекапывать!

До окончания школы оставалась неделя…

Был свободный от занятий субботний вечер, и мы с хлопцами после работы двинулись через Старый город к водопаду. Река, разлившаяся было в дни половодья, давно вошла в свои зеленые берега, очистилась от всякого мусора и уже манила к себе купальщиков.

Хотелось поглядеть, как отцветают на Старом бульваре каштаны, да к тому же Бобырь похвастался сегодня в обед, что он мог бы, пожалуй, выкупаться. Мы хотели поглядеть, как первые купальщики прыгают в холодную воду с деревянного мостика, повисшего внизу, над самым водопадом. Конечно, мы знали: Сашка не станет прыгать с мостика в кипящий водопад — он не такой шальной, чтобы ломать себе голову на скалах; где-нибудь с бережка он потихоньку войдет в покойное течение разлива. Мы с Петром поймали Сашку на слове, он попытался отвертеться, но не тут-то было. Так и порешили: Саша вечером выкупается при нас!

В этот субботний вечер в Старом городе было людно. Гуляющие так забили Почтовку, что по тротуару нельзя было идти.

Маремухе недавно сшили новую синенькую рубашку с кармашком на груди. Сегодня он надел ее в первый раз. Сатин плотно облегал его широкую грудь.

Мне в последней посылке отец прислал светло-кофейного цвета сатиновую косоворотку с голубыми цветочками, вышитыми на воротнике, и полосатые брюки. Я тоже решил сегодня обновить отцовские подарки.

Саша Бобырь, который давно копил деньги и за два месяца не съел ни одной булочки, наконец размахнулся: в магазине Текстильторга купил себе серенький костюмчик-тройку из шевиота «елочка». Увидев его в первый раз в этом костюме, Никита сказал:

— Знаешь, Сашок, чего тебе не хватает? Во-первых, золотой цепочки для солидности, а потом галстука. На золотую цепочку у тебя, конечно, денег не хватит, а вот галстук, я думаю, ты и даром не возьмешь, ибо знаешь, что такое настоящая культура и что такое мелкобуржуазное мещанство, и не захочешь, чтобы тебя на очередном вечере самокритики проработали. Верно ведь, Сашенька, дорогой ты наш товарищ Бобырь?..

У торговки возле моста мы купили «кокошков» — жареной, растрескавшейся на горячей сковородке кукурузы — и шли, веселые, посредине мостовой. Отгоняя от себя грустные мысли, я тоже улыбался, заранее представляя, как-то наш дружок полезет в холодную воду.

Мы дошли уже до городской ратуши. Под ней сияла новая, ярко освещенная изнутри витрина первого в городе образцового комсомольского кафе. Это кафе открыли совсем недавно комсомольцы ячейки «Нарпит» в помещении бывшей баренбоймовской пивной. Финотдел прижал частника высоким налогом, нэпман не выдержал и сдался, и все его помещение, уходящее со своими службами далеко под ратушу, передали в руки молодежи. Комсомольцы городской электростанции обновили здесь проводку, ячейки коммунальников покрасили стены и привели в порядок полы, столяры из нашего фабзавуча на комсомольском субботнике, под руководством Кушнира, сделали для нового кафе отличные столики; даже мы, литейщики, у себя в цехе отлили для него новую плиту с конфорками.

Первое комсомольское кафе было гордостью каждого комсомольца нашего города, и не только потому, что в нем была частица и нашего труда: мы видели и понимали, что именно так надо наступать на частника и выгонять его навсегда из советской торговой системы.

Сейчас, сквозь новое стекло, мы с удовольствием увидели, как ходят между нашими фабзавучными столиками молоденькие официантки в белых фартучках, разнося посетителям пахучий китайский чай в граненых стаканах, кофе со взбитыми сливками и сельтерскую воду в синих сифонах с оловянными краниками и с сиропом «Свежее сено». Чистота и порядок, а самое главное — сознание того, что здесь тебя никто не обманет, привлекали в кафе много публики. Почти все места за столиками были заняты.

Когда мы задержались около кафе, оттуда, пропуская вперед жену и приоткрывая перед нею дверь, вышел Вукович. Я снял кепку и поклонился.

Вукович улыбнулся мне и очень хорошо козырнул: по-настоящему, не как-нибудь, а прикоснувшись к лакированному козырьку пограничной фуражки кончиками пальцев вытянутой руки.

— Кто это, а, Василь? — спросил с любопытством Саша Бобырь.

— Это… товарищ Вукович, — сказал я небрежно.

— Это и есть Вукович? Тот самый Вукович? — глядя вслед уходящему пограничнику, протянул Бобырь, явно завидуя моему знакомству. — Смотри ты… Я и не знал. — И добавил: — Он с тобой поздоровался…

— А что ж такого? Он мой хороший знакомый.

— Да разве, Сашка, ты его не видел, когда мы в ЧОНе дежурили? — спросил Маремуха.

— Не… видел, — промямлил Бобырь, смущаясь.

И я вспомнил вдруг, как Саша прикидывался больным в то самое время, когда Вукович и Полевой бродили по двору штаба, выясняя, куда же мог скрыться неизвестный диверсант. Все хлопцы выглядывали тогда из караулки и видели Вуковича; один лишь Бобырь лежал на топчане и выстукивал зубами, изображая лихорадку…

— Знаете, хлопцы, а может, мы завтра утречком пойдем на речку? — сказал вдруг Бобырь. — С утра вода ведь еще холоднее…

— Ну, знаешь! — накинулся на Бобыря Маремуха. — Значит, пари проиграл! Веди, угощай сельтерской водой. Но смотри — по две порции сиропа!

— Эй, хлопцы! — послышались вблизи знакомые голоса.

Перескочив через ограду палисадника, к нам бежали Фурман и Гузарчик.

— Так вы зачеты готовите! — сказал назидательно Маремуха.

— Какие там зачеты! — прямо завопил запыхавшийся Гузарчик. — Скажи-ка, где сейчас можно карту Украины найти?

— Вот чудаки! Да у нас же в фабзавуче есть карта. В том шкафу, что в канцелярии, — сказал Маремуха.

— А зачем вам карта? — спросил Бобырь.

— Я знаю, что в шкафу, — не отвечая, пробубнил Гузарчик, озираясь, — но ключ-то ведь от того шкафа у делопроизводителя, а его до послезавтра не будет.

— Для чего карта, скажи? — спросил я. — Вы же техмеханику сдаете.

— Что значит «для чего»? Смешной разговор! Ты разве не знаешь? — И вдруг, хлопая себя по лбу, Моня крикнул: — Невежды, вы ничего не знаете! Едем!!

— Как — едем? — встрепенулся Бобырь.

— Едем, едем, едем!.. Ура! Виват!! — заорал Монька и запрыгал на тротуаре, отбивая чечетку.

— Да объясните толком вы, черти! — крикнул я Гузарчику.

— Мы сидим, понимаешь, учим техмеханику — и вдруг видим: почтальон. И в руках у него письмо. Толстое такое, с печатями сургучными. «Где, — говорит, — ваш директор? Письмо ценное у меня для него». Повели мы, понимаешь, почтальона к Полевому в комнату. Тот расписался, а мы не уходим. Ждем. Словно чуяли! Я сразу и говорю: «Давайте мы, товарищ директор, поскорее печати оборвем». Оборвали. Раскрыли письмо, а там — путевки! — И Фурман, выпалив скороговоркой эту новость, даже закашлялся от волнения.

— Через час экстренное собрание в школе! — ввернул Монька. — Велено всех из города созвать!

— Куда путевки? — суетливо спросил Бобырь.

— На заводы всей Украины. Нам! Понимаешь? От ВСНХ! — Фурман порылся в карманах и вытащил оттуда длинненький листочек бумаги. — Я все списал… Читай, Гузарчик!

— «Одесса — два места…» — нараспев прочел Моня с такой гордостью, будто это он сам выписывал путевки и выдавал их хлопцам.

— Я поеду в Одессу, факт! — загорелся Бобырь.

— Да, только тебя там и ждут! — насмешливо сказал Фурман. — Там из таких конопатых мыло варят.

— Ну ты… не задавайся! — обиженно возразил Бобырь.

— Да не мешай, Сашка! — попросил Маремуха. — Пусть человек читает… Давай, Монус.

— «Дружковка, Торецкий завод — три места, Енакиево — четыре места, Гришино — два места…» Фурман, ты не знаешь, где Гришино? Ты там под вагонами не ночевал, случайно?

— Понятия не имею! — пробасил солидно Фурман в ответ.

— «…Макеевка — пять мест, Алчевск — четыре места, Луганск — одно место…» Смотри, Луганск, кажется, большой город, а почему туда только один поедет? Странно!..

— Читай, читай! — толкнул Гузарчика Маремуха.

— Читаю… «…Краматорская — два, Запорожье — четыре, Мариуполь — пять…» Это где-то на море, кажется.

— На море, — буркнул наш всезнайка Фурман, — только мелкое дно очень: идешь, идешь — и все до коленей.

— «…Бердянск — три места, Киев — пять мест…» Даже в Киев, смотри! Прекрасный город! "…Большой Токмак — четыре…

— Дохлое дело — так читать! — остановил Моньку Петро. — Как слепые… Поди знай, что такое Большой Токмак, где он! Выберешь, а потом…

— А никто тебе выбирать самому и не даст! — сказал Фурман.

— Все равно… Я хочу знать заранее, куда мне выпадет, — бросил Петро. — Давай поищем карту. Может, в комсомольском клубе есть? Пошли, хлопцы, в клуб! Еще до собрания успеем.

И мы пятеро, задыхаясь от быстрой ходьбы, направились в клуб. Мы шли, размахивая руками, мимо отцветающих каштанов, мимо тенистого, густого парка. Оттуда доносились мягкие звуки гитары и чья-то песня:

Мы идем на смену старым,

Утомившимся борцам

Мировым зажечь пожаром

Пролетарские сердца…

Хорошо шагать в такт этой песне, зная, что все опасения уже позади!

Хлопцы переговаривались, шутили; только я один шел молча, но мне было радостнее всех: я шагал мимо тенистого парка и вспоминал Харьков, весеннее утро в заваленном талым снегом университетском скверике, ясное солнце, ударявшее мне в глаза, и так же, как тогда, весело билось мое сердце.

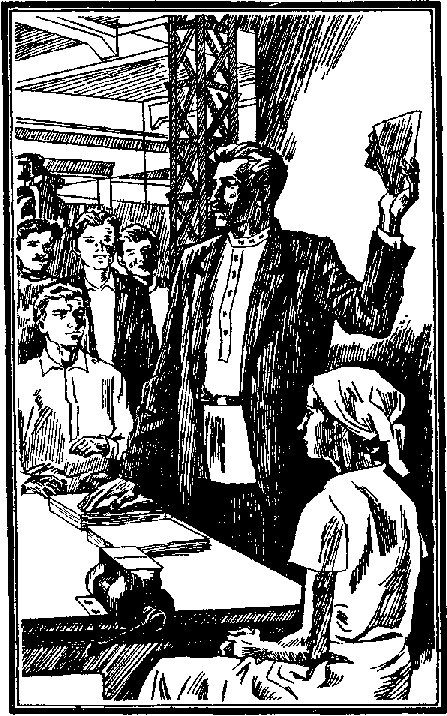

— Человек, не ставящий перед собой никакой цели в жизни, — пропащий человек, — так начал свою речь Полевой на экстренном собрании учеников в помещении нашей слесарной. — Такой человек, — продолжал Нестор Варнаевич, — обычно пожиратель хлеба. А вы, хлопчики, — будущее рабочего класса, единственной силы, которая способна переделать мир по-новому. Значит, каждый из вас, если он только хочет быть настоящим человеком, обязан ставить перед собой все новые и новые цели. «Почему я не могу, когда я могу?» — так говорите себе всегда, столкнувшись с трудностями! Воспитывайте в себе чувство ярости к неудачам. А они, конечно, будут на вашем пути. Вы видели их уже здесь. Мы были на волоске от закрытия. Враги украинского народа — националисты, наемники мировой буржуазии — хотели повредить нам и здесь. И что же? Нашли правду в Харькове, в Центральном Комитете партии. Нашли! И вот вам результат. — С этими словами Полевой поднял со стола пачку путевок. — Это мандаты в вашу будущую жизнь. Но они могут оказаться простыми клочками бумаги, если вы когда-нибудь успокоитесь, скажете себе: «Баста, я всего достиг, сейчас можно на боковую!» Не отходите в сторону, повторяю, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!.. Вы — преобразователи мира, поймите это! Кому, как не вам, советской молодежи, принадлежит будущее! Вы, мои хлопчики, — первые всходы революции. Великий Ленин лично заботился о ваших судьбах. Гордитесь этим! Свое детство вы провели еще в старом мире. Многие из вас помнят еще городового, стоявшего на перекрестке Почтовки как символ старого прошлого. Это прошлое еще будет хватать вас за ноги. Отбрасывайте от себя старую гниль. У вас впереди — великое будущее, с вами в ногу шагает молодость страны. Радуйтесь этому!

Я очень хотел бы, друзья, встретиться с вами через десяток лет, когда из молодых рабочих вы станете мастерами, инженерами, командирами производства, а самое главное — коммунистами.

Готовьте себя к вступлению в партию с первых же минут работы на новых заводах. В минуты трудностей и радости объединяйтесь вокруг партии. Еще будучи беспартийными, воспитывайте в себе лучшие качества большевиков…

Вы читали вчера речь Михаила Ивановича Калинина, обращенную к выпускникам Свердловского университета.

Там, в этой речи, есть замечательная фраза: «Самое ценное у партийного работника, чтобы он сумел празднично работать и в обыкновенной будничной обстановке, чтобы он сумел изо дня в день побеждать одно препятствие за другим, чтобы те препятствия, которые практическая жизнь ставит перед ним ежедневно, ежечасно, чтобы эти препятствия не погашали его подъема, чтобы эти будничные болотные препятствия развивали, укрепляли его напряжение, чтобы в этой повседневной работе он видел конечные цели и никогда не упускал из виду эти конечные цели, за которые борется коммунизм».

И, повторяя сейчас вам эти слова, я, со своей стороны, советую вам, ребята, работать празднично, не опасаясь препятствий, все время видя светлое будущее коммунизма.

Там, где вы будете работать, всегда вырабатывайте в себе большое желание узнать то, чего вы еще не знаете. Не останавливайтесь! Никогда не останавливайтесь! Бойтесь двух слов: «усталость» и «успокоение».

После вас придут другие. Им будет куда легче, но они станут завидовать вам, ибо никто из них не увидит того, что придется пережить и увидеть именно вам… Скоро, очень скоро вы покинете эту школу. Мы выпишем вам литера, и уедете вы на большие заводы. Там ждет вас большой труд. Любите труд, честно относитесь к своим обязанностям… В добрый путь!..

Слушая эту взволнованную, необычайную для нас речь Полевого, мы понимали, что ему очень жаль отпускать нас. Он говорил все это, путаясь и сбиваясь, как бы размышляя вслух, и голос его временами дрожал, но видно было, что слова его идут от души. И больше всего мне запомнились слова: «Вы — первые всходы революции!» Было в этих словах что-то неповторимо прекрасное. Я как бы увидел широкое — куда глазом ни кинь — зеленое поле пшеницы, засеянное ранней весной руками великого человека. Уже пронеслись над ним первые весенние грозы, уже завязываются колоски на стройных сочных стебельках, и тянутся они все выше, к сияющему где-то в лазурном небе горячему солнцу…

Собрание закончилось быстро. Оставалась последняя загадка: кто же куда поедет? Волнуемые этой мыслью, мы снова пошли бродить по родному городу.

В НОВОМ ГОРОДЕ

Мы вышли на вокзальную площадь, и в ту же минуту сильный порыв ветра сорвал соломенный картуз с головы извозчика, ожидавшего со своей линейкой пассажиров у вокзала. Будто легонький сосновый обручик, картуз, подпрыгивая, покатился через площадь. Загорелый коренастый извозчик мигом соскочил с облучка и пустился вдогонку.

— Тю! Тю! Держи, Володька! На Кобазову гору занесет! — кричали, смеясь, другие извозчики.

Гонимый ветром, картуз катился зигзагами, и, уже настигая его, Володька стал приседать, широко расставляя ноги — так, словно курицу ловил.

Несмотря на конец мая, здесь было на редкость сумрачно и прохладно. Влажный морской ветер подымал рябь в лужах, блестевших на площади. Низенькие, с побеленными стволами акации гнулись от ветра, а по небу, едва не цепляясь за вокзальную крышу, плыли тучи — мрачные, черные, набухшие дождем.

Вспомнился очень ясно в эти минуты первого знакомства с новым городом оставленный нами где-то далеко позади, на краю страны, наш родной пограничный городок: скалистый, поросший зеленью, залитый солнцем, овеваемый карпатскими ветрами. Вспомнились последние сборы, станционный перрон, митинг на станции и напутственные слова нашего комсомольского секретаря Никиты Коломейца: «Перед вами расстилаются широкие дали светлого грядущего. Будьте и впредь на этих новых дорогах жизни верными помощниками партии!»

Слова Никиты оборвал голосистый паровозный гудок. Все фабзавучники высунулись из окон вагонов и, протискиваясь между другими пассажирами, запели любимую песню.

Когда мы выйдем на кордон,

Пускай дрожат паны:

Мы — ЧОН!

Всемирный Октябрь

Придет, придет!..

Как прозрачно было весеннее небо в те минуты, когда проплыли перед нами знакомые строения вокзала, как солнечно все было вокруг!.. И вот тебе — нас сразу швырнуло в глубокую осень. И это еще юг называется?

…Отряхивая с донца картуза капельки воды и подбежав к нам, извозчик Володька крикнул:

— Ну что, молодые, поехали? Карета графа Бенгальского к вашим услугам! — И он ударил ладонью по лакированным поручням линейки.

Уговору насчет извозчика в поезде не было. Мы переглядывались.

Наш казначей Маремуха, озадаченно посапывая, держал руку в том кармане штанов, где у него хранились общественные деньги. Бобырь готов был ехать, не раздумывая, и с удовольствием поглядывал на линейку. Таких линеек в нашем городе не было — одни старомодные фаэтоны-балагулы.

Тиктор стоял поодаль, у стены, держа в руке тяжелый сундучок. Прищурив глаза, он разглядывал лежащую перед ним площадь, делая вид, что предложение извозчика его не касается.

Маремуха несмело спросил у меня:

— Так что ж, Василь, поедем?

— А может, пешком пройдемся? — сказал я.

— Куда пешком? — возмутился Бобырь. — Далеко!

— Давай поедем, — согласился я. — Интересно только, сколько он возьмет. Спроси-ка, Маремуха.

— Какая такса? — осведомился Петро.

— Божеская! — буркнул извозчик, и взбегая на крыльцо, взял у Петра его корзину с чайником из белой жести. — Садитесь, садитесь, голубчики! Не обижу. Это все ваше хозяйство? — И он показал на остальные вещи.

— Нет, постойте, мы так не поедем! — остановил я извозчика. — Скажите сколько, а потом сядем. — И тут же подумал про себя: «Знаем мы эти штучки! Теперь ласковый, сулит не обидеть, а там заломит — держись!»

— Вас четверо? — спросил, оглядываясь, извозчик. — Куда ехать: до курорта или на Кобазову гору?

— До центра, — сказал я твердо. — Вот за четверых сколько?

— Меня не считайте, я не поеду! — крикнул Тиктор.

— Почему? — спросил Маремуха.

— Извозчик — буржуйская роскошь. Сперва надо жилье отыскать, а потом на извозчиках кататься, — отрезал Тиктор. И, помахивая сундучком, он медленно сошел по ступенькам на площадь.

— Подожди, Яшка, так давай… — хотел было остановить Тиктора Маремуха.

Но я цыкнул:

— Пускай идет… Начинаются старые фокусы!

— Бедовый парень, — обиженно сказал извозчик, покачивая головой. — «Буржуйская роскошь» — смотри ты! Да я буржуев за миллионы не повезу. Я сам партизанскую карточку имею…

— Ну, так сколько до центра? — перебил я.

— Что же, по полтиннику с брата.

— Много, — сказал я. — Поторгуйся, Петро!

— А по скольку дадите? — испугался извозчик.

Петька бухнул:

— По двадцать копеек!

— Ну, добре, — согласился извозчик. — Поедем ради почина!

Первой он положил на линейку Петькину корзинку с чайником и хотел было класть мой фанерный чемодан, но тут я предложил хлопцам:

— Куда же мы поедем с вещами? Давайте лучше оставим вещи на хранение. И руки вольные у нас будут.

— А не покрадут? — спросил Маремуха.

— Чудак, кто покрадет! Хранение ведь государственное! — успокоил я нашего казначея.

Одну, общую, квитанцию на вещи мы вручили ему же, и Петро, напуганный рассказом о том, как меня обокрали в Харькове, с опаской косясь на смуглого извозчика, спрятал эту драгоценную бумажку в карман толстовки. Мы расселись. Линейка весело затарахтела по камням.

С обеих сторон вдоль мостовой тянулись выложенные камнями канавки, залитые желтой водой. Низенькие белые домики, крытые то красной, то серой черепицей, стояли в глубине чистеньких двориков, усыпанных песком и мелкими ракушками.

Кое-где сквозь жерди заборов виднелись виноградники, молодые вишни, черешни, абрикосы; вспыхивали засаженные огненной настурцией и пионами клумбы.

Мы жадно разглядывали первую улицу города, в котором нам предстояло жить и работать.

На одном из угловых домов я прочел табличку: «Проспект Тринадцати Коммунаров», и надпись снова напомнила мне наш пограничный город, ЧОН и дорогое слово «коммунар».

— Давно дожди? — спросил у возницы Петро.

— Как шторм начался. Считай — третий день, — придерживая гнедую лошадь, сказал Володя. — А вчера град ударил, здоровенный. Не град — картечь! Виноград молодой побило.

— А раньше жарко было?

— Африка! — ответил извозчик. — Я полдня из моря не вылезал — такая жара стояла. Видишь, загорел как.

Веселее стало после этих слов извозчика. Значит, ветер и лужи на улицах — дело преходящее, временное, и в случае чего, коль не добудем скоро жилья, и на скамеечке бульварной переспать не страшно.

На тротуаре перед нами замаячила знакомая спина Тиктора. Он шел по направлению к городу широкими, размашистыми шагами, держа на плече зеленый сундучок.

Шагая упрямо один, он подчеркивал, что мы для него не компания. И хотя мы понимали это, каждому из нас сделалось стыдно. «Вот наш же фабзавучник, земляк, шагает с вещами пешком, а мы, и впрямь как буржуи какие, трясемся на шикарной линейке!» Самый совестливый и добрый из нас, Маремуха, не утерпел и шепнул:

— Давайте гукнем его, а, хлопцы?

— Гукнуть-то можно, — сказал я, — да он еще больше задаваться станет. Позабыл разве, как всю дорогу он нос драл? Хочет, чтобы к нему подмазывались, чтобы его просили. Дудки!

— Василь правильно говорит, — согласился Бобырь, — Яшка известный индуалист. Пускай сам попросится, если заморился.

Но Яшка и не подумал остановить линейку. Он шел, высоко подняв голову. Ветер развевал его пышный светлый чуб, лихо выбивавшийся у него из-под серой кепки. Злые глаза его были прищурены. Тиктор притворялся, что вовсе и не замечает нас.

— «Буржуйская роскошь»! Тьфу! — сплюнул Володька. — Вот кощей бессмертный, думает, я разбогатею от его двадцати копеек? Неси, скупердяй, свой сундук… Вы что, с ним из одного края, ребята?

— Да так, рядом… — ответил я уклончиво, не желая раскрывать перед посторонним наши личные взаимоотношения.

— Наверное, в дом отдыха приехали? — спросил извозчик, погоняя лошадь.

— С чего вдруг? — удивился Бобырь.

— Дикие, да?

— Какие «дикие»? — не понял я извозчика.

— Говорю — курортники дикие? Снимете себе частным путем комнатки и будете загорать на солнышке месяц-другой, ножки кверху.

Меня смутили догадки возницы, и я сказал строго:

— Мы на работу сюда приехали. Окончили в своем городе фабзавуч и получили направление на Первомайский завод имени красного лейтенанта Шмидта. Есть такой?

— Еще бы! Джона Гриевза бывший! Но туда же давненько набору не было! Свои наведываются до конторы изо дня в день…

Мы переглянулись.

— Наверное, с маленькими разрядами, потому?.. — дрогнувшим голосом спросил Маремуха.

— Всякие. И с маленькими и с большими. Но если у вас направления, то, может быть…

— Да еще какие! — похвастался Бобырь. — Из Харькова, от ВСНХ Украины. Сам Феликс Эдмундович Дзержинский из Москвы распоряжения давал. А в тех путевках сказано: «Принять без всяких». Покажи-ка, Петрусь, мою путевку.

— Новое дело! — огрызнулся Маремуха. — Буду я тебе на таком ветру документы разворачивать!

«Смешной Бобырь, право! — подумал я. — И товарища Дзержинского для пущей важности назвал. Первый раз увидел человека и уже загорелся: хочет ему такие важные документы предъявлять».

Линейка, подпрыгивая, катилась по длинному проспекту Тринадцати Коммунаров. Володька изредка лениво похлопывал гнедую лошадь вожжой по шелковистому крупу.

На улице было совсем пустынно. Изредка встречались случайные прохожие. Город казался очень тихим. Чувствовалось, что каждый лишний человек здесь на счету.

«Если не все местные жители могут найти работу, то что же станет с нами? Ведь мы приезжие, да и специалисты не очень опытные. И родные наши остались далеко, и Полевой, и Коломеец, и Панченко… Некому помочь нам будет в случае чего!» — раздумывал я, и все беспокойнее становилось от таких мыслей.

— А жить вы где нацелились, хлопцы? — спросил извозчик.

— Да не знаем еще… — протянул Бобырь.

— А вы сюда на практику или насовсем? — с видимым интересом спросил извозчик.

— Если примут, то надолго, — пояснил я.

— Так слушайте, молодые! — заявил извозчик торжественно. — Я имею для вас квартиру. Сказка! Волшебные грезы! Городской парк по соседству, целое лето музыка играет. Если на крышу вылезти, можно кино бесплатно смотреть каждый четверг. У моей тетушки. Верное слово! Да и море рядом.

— Нам квартира не нужна. Нам бы только комнату одну, — сказал я недоверчиво.

— А почему ты, Василь, не хочешь квартиру? — спросил Саша. — Если две маленькие комнатки, то…

— Да! А может, тебе еще рояль туда притащить и гостиную отдельную, как у графа Потоцкого? — накинулся Петро на Бобыря. — Хочешь квартиру — подыскивай ее сам, а мы с Василем в одной комнате поселимся. Правда, Василь?

— Ясное дело! — буркнул я, понимая, что нам бы на одну комнату денег наскрести, а не то что на две.

— Вот у тетушки моей и будет для вас комната, — охотно согласился Володя. — Тетушка у меня очень симпатичная. Одна в целом доме живет. Сына ее махновцы зарубили, а она…

— А тетушка примет нас?

— Отчего же? Порекомендую — значит, все. Уж лучше вы будете жить, чем нэпманы какие. Приедут сюда, на море, жир спускать, да еще хрюкают: «Второй этаж, высоковато, сердце болит!» Хлопот с ними не оберешься. А вы будете тетке моей в самый раз.

— У вашей тетушки, выходит, собственный двухэтажный дом? — спросил я.

— Ага! Двухэтажный, — как ни в чем не бывало признался Володька. — Только мебели нет — это плохо. Но вам что? Вы люди молодые. Купите себе на первое время тропическую мебель — разные там ящики из-под апельсинов. Это недалеко… Н-но, Султан! — И с этими словами извозчик повернул налево.

Линейка съехала с мостовой и мягко покатилась по пыльной узенькой улочке.

Только этого еще недоставало: у частной домовладелицы жить! В ее собственном двухэтажном доме!

С каждой минутой я все больше мрачнел. Зачем только мы связались с этим веселым, не в меру разговорчивым извозчиком!

Но когда линейка круто остановилась на тихой приморской улице, залитой лужами недавнего дождя, и мы, разминая ноги, нерешительно спрыгнули на влажную песчаную землю и когда Володька познакомил нас со своей тетушкой — худой бабусей в длинной юбке, выяснилось, что у нее совсем пролетарский вид.

Тетушку звали Агния Трофимовна Седоволосая, она была повязана простым, в черную горошинку, бумазейным платком.

Она вышла к нам на улицу с блестящим заступом в руках — этим заступом «буржуйка» сама перекапывала в огороде грядки.

— Вот, тетя, квартирантов тебе привез. Прошу любить и жаловать! — сказал весело Володька, щелкая длинным кнутом.

СТРАХИ МИНОВАЛИ

«Двухэтажным собственным домом» оказалась на самом деле маленькая, крытая желтоватой черепицей хатка, стоящая в глубине засаженного цветами дворика. Дальше, за хаткой, виднелись деревья городского сада и голубая раковина для оркестра.

Полутемная кухонька да выбеленная известкой чистенькая спальня с дверью, выходящей прямо в сени, — вот, собственно говоря, и был весь первый этаж «шикарного особняка».

Прямо из сеней, заставленных корзинами, дубовыми кадками и кухонной утварью, тянулась наверх довольно скрипучая и крутая лесенка без всяких перил. Казалось, она ведет на чердак.

Когда мы взбирались по этой лесенке вслед за хозяйкой, думалось, что вот-вот две косые балки, поддерживающие ступеньки, рухнут и мы впятером покатимся вниз, на всякую рухлядь.

Верхняя — и единственная — комнатка второго этажа нам сразу понравилась. Давненько, видимо, ее переделали из самого обыкновенного чердака, потолок был косой, и оконная рама выходила прямо на крышу.

Володька поставил в угол кнут и ловко, по-хозяйски, отщелкнул задвижки. Он с треском распахнул маленькое запыленное окошечко.

— Сюда вылезайте — и экран видать, как из первого ряда, даже еще лучше. На прошлой неделе я здесь «Лесного зверя» смотрел. Никакой давки, бесплатно все, и ветерок продувает! Где еще такое удобство получите? — сказал Володя.

И впрямь из окна хорошо виднелся белый холст киноэкрана в городском саду. Я высунулся в окошечко подальше, увидел под собой весь скат крыши, соседний сад за плетнем и еще дальше, за линией железной дороги, — море.

Извозчик не соврал: самое настоящее, довольно грязное у берегов, Азовское море бушевало в какой-нибудь сотне шагов от хатки Агнии Трофимовны. Мне были отлично видны из окошечка белые гребешки волн. На них покачивался в бухте рыбачий баркас с голой и высокой мачтой.

Старушка хозяйка с опасением следила, как мы разглядывали ее комнатку. Чувствовалось, что она сдаст ее охотно, и Саша Бобырь вел себя поэтому как заправский квартирант. Где он только этому научился — не знаю.

Саша расхаживал важно по рассохшемуся полу, совал свой вздернутый нос в каждую щелку, открыл неизвестно зачем дверцу дымохода от низенькой печурки. Увидев на дверной притолоке накопченный восковой свечкой в пасхальную ночь крест, Бобырь сурово провел по нему пальцем и под конец глянул вниз: отсюда, сверху, сбегающая круто лестница казалась еще опаснее.

— А почему перил нет? — спросил Саша сурово. — Здесь ночью, когда темно, спросонья себе голову можно сломать.

— У меня внизу лампадка всю ночь горит, — услужливо сказала старушка.

— Что?.. Лампадка? От лампадок пожары бывают! — веско сказал Бобырь.

— Что ты, милый, упаси господь! — забеспокоилась старуха.

— А топить зимой чем? — не унимался Бобырь. И он важно похлопал печной лежак.

— Ну, если вы на заводе будете работать, — сказала хозяйка, — топливо у вас будет. Заводским уголь каждую зиму отпускают. Володя вам привезет, сложите в том сарайчике, где коза, и все.

«А если не будем на заводе работать? — подумал я. — А вдруг нас не примут и надо будет уезжать совсем из этого города?»

— Мне, товарищи, этот мезонин определенно нравится! — сказал Саша очень солидно, так, словно его мнение было решающим. — Беда, конечно, что пустовато здесь.

— Да я же вам сказал, молодые, — вмешался поспешно извозчик, — купите себе на первое время тропическую мебель, а там дальше, к зиме, коль денежки заведутся, и всякую роскошь можно будет привезти.

— Ну, а спать на чем? — возразил Бобырь. — На ящиках из-под апельсинов много не поспишь!

— «Дачки» купите, раскладушки. Только они уже подороже обойдутся! — сказал не так уверенно Володя.

— А просто на полу разве нельзя? — спохватился Маремуха. — Я очень люблю летом спать на полу. Это полезно. У вас, бабуся, соломы нет?

— Сена могу дать. Я для козы прошлый год купила, так с зимы еще немного осталось.

— От сена блохи пойдут, — сказал, морщась, Бобырь. — В сене и в древесных опилках блохи сами по себе, произвольно рождаются. На сене пусть Деникин спит, а мы себе лучше «дачки» купим. Но вот…

— Погоди, Саша, — остановил я Бобыря. — Хватит тебе голову морочить! — И, обращаясь к хозяйке, спросил: — Если вы согласны, мы, пожалуй, поселимся у вас. Но как вам: задаток сейчас или после?

— Право, не знаю… — Старуха замялась. — Вот, может, Володя скажет.

— Слушайте меня, хлопцы! — сказал Володя, стукнув кнутовищем о деревянный пол. — Мы ведь свои люди, правда? Никто вас тут обманывать не собирается. Познакомил я вас с тетей — держитесь теперь за нее крепко. Она вам как мать будет: что постирать, что пищу приготовить. Забот у вас никаких, руки свободны, а тетушке тоже перепадет от вас на кусок хлеба. Правда? А о цене столкуетесь после. Слушайте меня, я человек бывалый. Бегите-ка быстренько на завод, покажите там путевки ваши от товарища Дзержинского и поскорее определяйтесь. А то сейчас для вас как бы затмение. Разве вы знаете, какой разряд вам положат? Сколько зарабатывать будете? Не знаете! Верно говорю? А когда на заводе побываете, враз образования прибавится. Да и тетушка тут тем часом мозгами пошевелит да и прикинет, как бы это побольше с вас запросить, чтобы и себе не обидно было, да и племянничку Володе на магарыч досталось. Ну, тронулись, что ли, на грешную землю?..

Конечно, надо было дорожить каждой минутой в этот первый день нашего приезда в незнакомый еще город. Следовало послушаться совета Володи и немедленно мчаться на завод. Но нам очень хотелось взглянуть, как выглядит вблизи настоящее море. Никогда мы его не видели, разве что на картинках.

Самая большая река, которую нам довелось видеть у себя на родине, был Днестр, да и то, чтобы добраться до него из города, надо было шагать проселочными шляхами добрых верст шестнадцать. И купаться в том Днестре можно было лишь у берега — иначе мог пальнуть в тебя, заплывающего на середину реки, румынский жандарм.

Выйдя со двора, мы завернули в переулочек, ведущий к морю, пересекли портовые железнодорожные пути и остановились у каменного парапета набережной.

Не виданное нами раньше море бросалось на берег. Волны ярились пеной, бились с грохотом в каменную грудь парапета и, обессиленные, откатывались обратно, унося с собой мелкую гальку, гнилые водоросли, ракушки, уступая место новым бегущим на берег волнам. Все море ходило ложбинами и буграми, неспокойное и злое.

Холодные брызги долетали до нас. Бобырь, недовольно поморщившись, потер ладонью веснушчатое лицо и сделал шаг назад.

Признаться, не таким я представлял себе раньше море! Думалось: выйдешь на берег — и далеко-далеко, до самого небосклона, будет простираться перед тобою широкая и тихая равнина голубоватой чистой воды.

Когда-то я подарил Гале Кушнир свою фотографическую карточку с надписью: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега». Это я слышал в театре во время представления драмы о семи узниках, повешенных царскими полицейскими. Я запомнил и частенько повторял это. Помнится, Галя еще спросила меня:

— Ты это сам сочинил, а, Василь?

Соврать, прямо сказать «я» было неудобно. Авторитет ронять также не хотелось, пришлось ответить уклончиво:

— А что, разве плохо?

Сейчас, глядя на море, я вспомнил те недавние дни, когда мы были еще мальчишками, вспомнил Галю и стишки о любви, «широкой, как море», и невольно возвратился мыслями в далекий наш город.

Я огорчился, что здесь, в новом городе, море было вовсе не таким уж широким. Слева его огибала узкая песчаная коса. Она была похожа на длинный рог, загнутый слегка к юго-западу. На самом конце косы, прямо перед нами, чернели какие-то постройки, и в стороне от них, на отшибе, виднелся, подымаясь довольно высоко над водой, конусообразный столбик. Позже мы узнали, что это маяк.

Вход в порт справа от нас прикрывал серый каменный волнорез. Он как бы продолжал линию портового мола и казался отсюда очень низким. Лишь изредка над гранитными глыбами волнореза вспыхивали белые барашки: это волны из открытого моря, более грозные, чем те, что подкатывались к берегу, силились перепрыгнуть через волнорез.

Обдуваемые влажным морским ветром и мелкими брызгами соленой воды, оглушенные шумом бегущих на берег волн, мы не услышали, как к нам подошла девушка.

Мы увидели ее лишь тогда, когда она вскочила с разбегу на парапет. Полы ее синего с крупными белыми цветами халатика прижало ветром к ногам, обутым в розовые резиновые туфельки.

Мы все трое уставились на незнакомку.

Не обращая на нас внимания, она стояла на бетонном парапете, стройная и гибкая, и жадно вдыхала в себя штормовой воздух. Постояв так немного, она обернулась и, внимательно оглядев нас троих, громко спросила:

— Вы здесь еще побудете, молодые люди?

— Немного побудем, — смущенно отозвался Бобырь.

— В таком случае покараульте, пожалуйста, мои вещи! — сказала девушка и, не дожидаясь нашего согласия, быстро вынула из густых волос роговую гребенку с блестящими камешками, сунула ее в кармашек халатика, провела рукой по волосам и бросила халатик на каменный барьер, как раз перед Сашкой.

Оставшись в купальнике, девушка поставила ногу на лесенку и стала спускаться вниз.

Мы думали, девушка окунется несколько раз у берега, держась за пеньки старых свай, а потом, дрожа от холода, вылезет обратно. Ведь именно так купались многие женщины у нас в Смотриче. Но эта, как заправская морячка, сильно оттолкнув ногами ржавую лесенку, нырнула под гребень идущей на берег волны. Не прошло и минуты, как мы увидели незнакомку далеко в море. Желтый ее костюм то показывался на уровне белых барашков, то снова исчезал. Девушка не отворачивалась от набегающих волн, а, наоборот, зарывалась в них головой. Огромные стены воды вырастали внезапно перед нею, но она уверенно ныряла под них, чтобы, получив малюсенькую передышку, опять встретить удар разбушевавшегося моря. Лишь изредка, поворачиваясь к нам лицом, незнакомка высовывала из-под воды загорелую руку и лениво отбрасывала назад волосы. Мокрые, густые, они все время лезли ей на глаза.

— Смотри ты, принцесса цирка! — сказал восхищенно Бобырь. — Как ныряет!.. Ты бы смог так, а, Маремуха? — И Сашка, не отрывая глаз от моря, сел рядом с халатиком девушки на парапет.

— Надо попробовать сперва, что за вода, — уклончиво ответил Петро. — Если настоящая соленая, то отчего же! В соленой воде, говорят, легко плавать: она сама человека держит.

— Держит-то держит, но волны какие! Разве не видишь? — сказал я. — Такой волной как шарахнет, мигом забудешь все на свете… Как она вылезет только?

— Худо ей будет к берегу пробиваться, — согласился Бобырь.

— Где же она, хлопцы? — закричал вдруг Маремуха. — Я ее не вижу.

Девушки в самом деле нигде в море видно не было.

— А может быть, она уже на волнорезе? — неуверенно протянул Саша.

— Туда не так-то скоро доплывешь! — сказал я и тотчас же облегченно крикнул: — Да вон она, чудаки!

Цепляясь за якорную цепь, незнакомка лезла на раскачивающийся на волнах баркас. Всплеск волны подбросил ее вверх, и она рывком выскочила на палубу. Схватив одной рукой мачту, другой она поправила волосы и потом, как это обычно делают извозчики на морозе, охлопала себя руками по телу, как бы обнимая себя. Хорошо ей, видно, было отдыхать там! Мне уже начинало не нравиться ее купанье. Сказала, чтобы «немного» покараулили ее вещи, а сама, глядишь, и в самом деле к волнорезу махнет!

— Ты тоже, Сашка, чудак! — сказал я Бобырю. — Кто, скажи, тянул тебя за язык говорить, что мы тут стоять будем! Она себе развлекается там, а нам на завод идти надо. Вызвался тоже, караульщик!..

— Ну, так давай пошли! — предложил Бобырь, оглядываясь.

— Мы пойдем, а халат ее украдут. Она подумает, что мы жулики, — резонно заметил Маремуха.

— Мы вот с Петрусем пойдем, а тебя оставим здесь… кавалера! — припугнул я Бобыря.

— Один я не останусь! И не думай! — буркнул Бобырь и поспешно отодвинулся от халата.

Словно чуя наши опасения, незнакомка ловко, головой вниз, пригнула с баркаса в кипящую воду. Появившись на волнах снова, она вразмашку, по-мужски, поплыла к берегу. Волны помогали ей плыть, подталкивали ее. Но вот возле самого берега девушка попала в мертвую зыбь. Пловчиха почти не двигалась с места. Совсем грязная, с накипью из мусора, шипящая вода, откатываясь от парапета, то чуть-чуть отгоняла девушку в море, то сразу же возвращала ее обратно. Незнакомка, видно, устала. Лениво плавая, она собирала силы.

Но вот с грохотом и ревом понесся на берег высокий водяной вал. Он подхватил девушку. Незнакомка с силой уцепилась за железную лестницу, чуть не сорвав ее с петель.

Кое-как девушка вылезла на бетонную набережную. Ее пошатывало. Волосы были липкие, свисали, как намоченная пакля. На загорелых ногах чернели крупинки сора.

— Мерси, что покараулили, — сказала девушка, тяжело дыша. И, схватив халатик, она побежала в сторону, оставляя на парапете маленькие мокрые следы.

— Двинулись, хлопцы! — позвал я друзей, поворачиваясь спиной к парапету.

Извозчик Володя, прощаясь с нами, показал вдали, под горой, высокую кирпичную трубу с красным флагом, развевающимся на громоотводе.

— Это и есть Первомайский завод имени лейтенанта Шмидта, — сказал Володя. — Держите курс на трубу — и попадете прямехонько в контору!

Город был повсюду чистый и на редкость ровный, не в пример нашему родному городку, изборожденному оврагами и пропастями. Теперь, когда мы шли пешком от берега моря к центру, поглядывая на трубу, стало понятно, что мутная вода, заполняющая почти доверху облицованные камнем-песчаником канавки вдоль улиц, загоняется ветром с моря и благодаря ей в городе нет пыли.

— Да, товарищи, ничего не скажешь — здорово плавает эта принцесса! — с завистью в голосе признался Бобырь. — Я бы не полез в такую бурю в море. Аж до сих пор в ушах шумит!..

— Тебе с непривычки кажется страшно, — сказал Маремуха. — Вот погоди, устроимся здесь, станем целое лето купаться — и еще не в такой шторм поплывем. До того маяка доберемся, что на косе виднеется!

— Хватил тоже! До того маяка добрых десять верст, — заметил я неуверенно.

— А хорошо, правда, что мы у самого моря устроились! — едва поспевая за нами, сказал Петро. — Подумайте, как это здорово: утречком побежали разом на берег — и бух-бух в море! А потом — на завод. И умываться не надо. Пожалеет Тиктор, что откололся от нашей компании.

— Ой, не кажи гоп, Петро, пока не перепрыгнешь! — сказал я, вспоминая слова извозчика о безработных, которых много в городе. — «И бух-бух в море»! Не пробухайся, смотри! Еще неизвестно, как нас встретят на заводе.

— Как могут встретить! Странно! — удивился Бобырь. — У нас же путевки.

— Нечего гадать попусту! — скомандовал я. — Быстрее давай пошли! — И тут же поймал себя на том, что перед глазами у меня маячит эта девушка в цветастом халатике. Смелая девушка!

КАК ПОЛУЧИТЬ КОВКИЙ ЧУГУН

Стало понятно, что завод уже близко, когда к нам донесся запах курного угля. Так же пахло в нашей фабзавучной кузнице.

Где-то поблизости посапывал двигатель. Улочка, усаженная вдоль тротуаров желтыми акациями, упиралась в другую, лежащую перпендикулярно. Мы свернули в эту новую улочку и сразу же за углом увидели, что она вся перегорожена высоким створчатым забором из зеленых брусков. В центре забора были такие же створчатые ворота. Над ними висела красивая полукруглая вывеска из железных букв, прикрепленных к проволочной сетке:

ПЕРВОМАЙСКИЙМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДимениЛЕЙТЕНАНТА П.П.ШМИДТА

В ту минуту, как мы стояли на углу, возле стены завода, ворота неожиданно раскрылись, и оттуда, с заводской территории, выехал целый обоз жаток-самоскидок. Возницы, погоняя лошадей, сидели сбоку, на пружинных сиденьях. Похожие на крылья маленьких ветряных мельниц грабли были выключены и не двигались. Жатки проезжали новенькие, видно, только что выкрашенные черной и красной эмалевой краской.

Слушая, как тарахтят на покрытой жестким диабазом мостовой широкие чугунные колеса жаток, видя, как подпрыгивают на изогнутых сиденьях загорелые возницы в жестких брезентовых куртках, я невольно вспомнил далекий пограничный совхоз над Днестром, в котором довелось мне работать три года назад. Вот такими же примерно жатвенными машинами убирали там совхозную пшеницу.

Но те совхозные жатки были старые, разболтанные, с иностранными надписями, они достались совхозу еще от панской экономии. Эти же, перед нами, были новенькие, советские. Хоть солнце пряталось еще в тучах, но они блестели. Широкие их ладьи лоснились. Острые ножи ходили сейчас вхолостую, как в машинке для стрижки волос, и чувствовалось: попадись им навстречу колосья пшеницы либо ржи — они враз перегрызут их и положат первый слой колосьев ровной бороздкой на просторный и гладкий щит.

— Здесь такие машины делают? — протянул восторженно Петр. — Смотри, деталей сколько! Это не наши соломорезки!

— Конечно, здесь. Смотри, вон надпись. — И остроглазый Бобырь показал Маремухе на боку жатки фабричную марку: «УТСМ. Первомайский машиностроительный завод имени лейтенанта П.П.Шмидта».

— А что значит УТСМ? — не унимался Петро. — Это, наверно, станция, куда их направляют.

— Какой недогадливый! — сказал я, вспомнив эту же надпись в наших путевках. — УТСМ означает: Украинский трест сельскохозяйственного машиностроения.

— Какие машины! — восторгался Бобырь. — Собрать их чего стоит! Посложнее, чем мотор от мотоциклетки. Здорово, что нас сюда направили!..

Вахтер послал нас к маленькому одноэтажному домику в глубине заводского двора. Мы остановились в нерешительности перед дверью, обтянутой черной клеенкой. На двери было написано: «Отдел рабочей силы».

— Кто же будет говорить? — спросил Бобырь, оглядывая нас. Видно было, что в эту решительную минуту он волновался.

— Василь — наш бригадир, он пускай и говорит, — поспешно буркнул Маремуха.

— Давайте путевки! — сказал я.

В длинной комнате с низеньким потолком трещала машинка. Около завитой светловолосой машинистки, жуя в зубах папиросу, стоял, диктуя, высокий молодой парень в клетчатом сером костюме. Волосы его были напомажены. Сразу бросались в глаза его огромные туфли лимонного цвета с длинными острыми носами. Черный галстук в твердом воротнике его крахмальной рубашки был завязан бантиком. Брюки на парне модные, в дудочку, хорошо выутюженные и короткие — выше щиколотки.

«Вот пижон!» — подумал я.

— «…Таким образом, контингент рабочих завода постепенно растет», — диктовал сквозь зубы напомаженный парень и, завидя нас, удивленно спросил: — По какому делу?

— Здравствуйте! — Я шагнул к франту ближе. — Вот! — и протянул ему путевки.

Он нахмурился, вынул изо рта изжеванную папироску, молча прочитал одну за другой все путевки и, возвращая их мне, сказал глухим баском:

— Аут!

— Что? — переспросил я.

— Не требуется, — с презрительной миной ответил франт.

— Нам их в школе выдали. От ВСНХ, — быстро затараторил Бобырь.

— Я грамотный, — косясь на Бобыря, сказал парень в «дудочках». — Повторяю: рабочие данных квалификаций нам не требуются.

— Товарищ, но мы же направлены на ваш завод! — сказал я, глядя прямо в серые глаза франта.

— А я вас не приглашал! — И он, как в театре, развел руками. — Какие могут быть претензии, странно! К тому же каких-нибудь полчаса назад я принял на завод уже одного вашего выпускника… Леокадия Андреевна, как фамилия того блондина? Ну, того, что, вы сказали, похож на вашего знакомого товарища Крючкова.

— Тиктор, Яков Денисович! — глянув в какую-то бумажку, вяло сказала машинистка. — И не на моего знакомого, а на донского казака Кузьму Крючкова! — С этими словами машинистка отвернулась от франта и скучающим взглядом посмотрела в окно.

— Видите. Было одно место — Тиктора принял. И, кстати сказать, на свой страх и риск принял, ибо, если об этом узнает городская биржа труда, мне могут хорошую вздрючку дать! Своих, местных, на очереди хватает. Даже футболисты есть… Вот! А вас, молодые люди, к сожалению… Увы! — И франт опять развел руками.

— Мы же пятые разряды имеем! — воскликнул Петро. — Столько учились…

— Знаю и понимаю, — прервал Петра франт и выбросил в форточку окурок. — Сам происхожу из рабочего сословья и вполне понимаю ваше затруднительное положение, но сплошной апсайт!

Тронутый участливым тоном, который послышался в словах франта, я спросил:

— Что же нам делать?

— Поезжайте в Харьков. Ночь езды. Пусть ВСНХ вас перенаправит на другие заводы. В Донбасс, что ли. Вам же все равно.

— Что значит «все равно»? — возмутился Маремуха. — Откуда у нас деньги еще и в Харьков ехать? Мы на последнюю стипендию сюда кое-как добрались.

— А я здесь ни при чем, — сказал франт и поглядел в окно, видимо, желая, чтобы этот неприятный для него разговор был окончен побыстрее.

Я смотрел на выутюженные лацканы его тесного пиджачка, на загорелую, сильную, ну прямо бычью его шею, на старательно вывязанный бантик и думал: «Что же делать? Что сказать ему еще, этому нарядному дылде, который не хочет понять страшного нашего положения?»

Однако, чувствуя всю глупость и бесцельность таких действий, я сказал друзьям тихо:

— Ну что ж… Тронулись, раз такое дело…

— Оревуар, — буркнул франт и подошел поближе к машинистке, чтобы диктовать дальше.

Выйдя во двор первым, я присел на холодную каменную ступеньку.

Двое рабочих в брезентовых куртках, выпачканных ржавчиной, катили по рельсам вагонетку, полную мелкого, но почему-то поржавевшего литья. Я с большой завистью смотрел на рабочих, хотя они были заняты работой черной, не требующей большого умения.

— Что же будем делать, а, Василь? Чего ты уселся? Слышишь! — стоя надо мной, пробубнил Маремуха.

— Мы дураки, что связались с тем извозчиком! Это я виноват! Надо было с Тиктором идти. А теперь он уже зачислен, а мы на улице! — признался растерянно Бобырь.

Слова Бобыря, его испуганное, жалкое лицо, покрытое россыпью веснушек, вернули мне хладнокровие.

— Извозчик тут совершенно ни при чем, Саша. Ну ладно, прибежали бы сразу вчетвером сюда, а место одно. Что дальше? Тебя, допустим, приняли бы, а мы что?

— Ты не сердись, Вася! Посоветуй лучше. Ты же и в Харькове был, путевки эти доставал… — очень миролюбиво сказал Бобырь.

Внезапно в мозгу моем пронеслись напутственные слова директора нашего фабзавуча Полевого: «Не отходите в сторону, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни — и снова вперед!»

Эти слова, да и вся прощальная речь Полевого, наполнили меня еще больше яростью к напомаженному бюрократу.

— Надо идти к самому главному, кто здесь есть… Вот! К директору… А он не поможет — в партийный комитет! — отрезал я твердо.

…Директор завода оказался низеньким седым человеком в синей спецовке. Мы сперва даже не поверили, что это именно он и есть хозяин светлого кабинета, заставленного частями машин, пропашниками, какими-то деталями, пробирками с песком и медными опилками.

Кабинет директора скорее всего напоминал лабораторию или сборочную мастерскую. Если бы не диаграммы на стенах и небольшой дубовый стол с телефонами, чернильным прибором и кожаным удобным креслом, мы бы подумали, что ошиблись дверью. Когда мы гуськом вошли в кабинет, директор стоял у тисков с зубилом и молотком в руках. Тиски были привернуты к подоконнику. В них виднелась зажатая деталь, покрытая ржавой, красноватой пылью.

Сжав в левой руке зубило, директор уверенно, не глядя под руки, как заправский слесарь, наотмашь бил по расплющенному концу зубила тяжелым ручником, разрубая деталь пополам.

— Чем могу быть полезен, молодые люди? — заметив нас, спросил он и, положив на подоконник ручник, потер ладони. Был он похож на старого мастерового.

Уже в самом звучании его голоса мы почувствовали, что директор — человек спокойный, внимательный. Правда, он не стал читать всех путевок. Прочел только первую и, когда я рассказал ему, в каком положении мы очутились, спросил:

— Все подоляне?

— Да, из одного города, — сказал Маремуха.

— Издалека же вам принесло к нам! Считай, почти из-под самых Карпат да в Таврию! Я знаю ваш город немножко. На австрийский фронт проходили через него. Пропасти там такие, скал много, и какая-то крепость на тех скалах стоит.

— То Старая крепость, она и сейчас стоит! — сказал радостно Бобырь, да и все мы повеселели.

— Но вот не припоминаю, — сказал директор, — разве была там промышленность?.. Откуда же у вас фабзавуч взялся?

— Фабзавуч есть, а промышленности большой пока нет, — ответил я директору, мимоходом обижая рабочих «Мотора», которые всерьез считали свой заводик крупным предприятием. — Оттого и прислали нас к вам, что пока дома разместить негде было. Нам секретарь Центрального Комитета партии Украины говорил, что такие молодые рабочие скоро повсюду нужны будут — и в Донбассе, и в Екатеринославе, и… здесь!.. — добавил я.

Директор поднял свои мохнатые брови и посмотрел на меня внимательно, словно проверить хотел: а не вру ли я?

— Это я вижу, что прислали… — сказал он протяжно. — Но предварительно не запросили, нужны ли нам вы сегодня. Броня для молодежи уже вся давно заполнена. И где я вас размещу — вот вопрос.

Он снова взял со стола наши путевки, полистал их и в раздумье покачал головой.

— Кто из вас Маремуха?

— Я Маремуха! — выкрикнул Петро, как на перекличке в ЧОНе, и шагнул к директору.

— Что же мы умеем делать, а, Маремуха?

— Я столяр и… потом… токарь по дереву. Точить могу.

— По дереву? — Директор удивился. — А я думал — по хлебу. Комплекция у тебя, знаешь, такая… подходящая.

Мы с Бобырем засмеялись, поглядывая на смутившегося и сразу покрасневшего Маремуху. Слегка косолапый, он стоял перед директором завода как солдат: руки по швам. Лишь штаны его были мятые, все в складках от долгого спанья на жесткой вагонной полке.

— Представь себе, Маремуха, ты рожден в сорочке, — сказал директор. — Столяров хороших нам как раз не хватает. А на бирже труда их, пожалуй, и нет. Ну, а кто из вас Манджура Василий Миронович?

Теперь я двинулся навстречу директору.

— Ты что, галичанин? — спросил директор.

— Почему? — опешил я.

— Фамилия такая — галицийская… Хотя верно: от вас ведь до Галиции рукой подать. Считай, один народ с ними. Збруч только и разделяет… Итак, чем же нас порадуете, Василий Миронович Манджура?

— Я литейщик!

— Литейщик? — Директор сразу подошел к маленькому столику. Он взял первую попавшуюся деталь и, протягивая ее мне, спросил: — Из какого металла отлита?

— Из чугуна, — сказал я, посмотрев на отломанное ребро детали.

— Ой ли? — Директор хитро прищурился, буравя меня глазами.

Ни слова не говоря, он подошел к тискам, вывернул из них старую, надрубленную деталь, зажал в тиски новую и с размаху ударил по ней ручником. Деталь погнулась, как самое настоящее железо, но даже не треснула.

— Итак, чугун? — спросил директор и поглядел на меня еще хитрее из-под своих косматых бровей.

— Ну и что же! — сказал я медленно. — Всякие чугуны бывают. Вязкие, например…

— Ты хотел сказать — ковкие? Не так ли? — заметно оживляясь, поправил меня директор.

— Ковкие!

— А как получить ковкий чугун?

— Надо… к обычному, серому чугуну добавить железа побольше… ну, стали малость…

— Стали? Позволь, но тогда же, наоборот, литье крошиться будет? Сталь, она, как известно, хрупкость дает.

— А надо сперва отлить деталь, а потом отжечь ее в руде специальной… В марганцовистой руде, кажется, — сказал я, припоминая рассказы нашего инструктора Козакевича.

— Ах, отжечь! — еще больше оживился директор, и на лице его заиграла радостная улыбка. — Тут-то она и зарыта, собака! Я, брат, с этим отжигом второй год вожусь, считай, с той поры, как меня рабочая масса красным директором выдвинула. У англичан-то мы после революции этот завод отобрали, а они, удирая с белыми, все производственные секреты с собой увезли. Думали, пропадем мы без их помощи. А мы маракуем помаленьку сами, что к чему. Вот докапываемся сейчас до секретов отжига с научной, так сказать, точки зрения, чтобы не вести литейное дело на глазок. Я хочу и добьюсь того, чтобы у меня на заводе чугун был такой же ковкий, как железо. Понимаешь? Чтобы, если крестьянин станет нашей жаткой пшеницу жать и наедет случайно на камень, ничего с ней плохого не случилось. Чтобы зубья не посыпались! А зубья эти, брат, — великая штука. Они ножи от всякой пакости предохраняют. Понимаешь? И вот хочу я, чтобы украинский селянин благодарил нас за наши жатки! Мало болтать о смычке города с селом. Смычка, она в таких вот зубьях тоже заключена! — И директор погладил ржавую деталь, как живого котенка. — Ну-с, а тебя, молодой человек, чему учили? — спросил он, переводя взгляд на Сашку Бобыря.

— По слесарной части пятый разряд дали, но я больше всего люблю моторы разбирать… — сказал Сашка.

— Даже моторы разбираешь? Вот герой! Ну, а кто же после тебя их собирать будет? — И директор, хитро посмеиваясь, глянул на Бобыря.

— А я сам и соберу, коли надо. Какой смотря мотор. Если, скажем, от мотоциклетки типа «Самбим» — очень даже просто, — не удержался Саша, чтобы не похвастаться перед директором завода.

— Придется, значит, тебя в РИС направить, — решил директор.

— В какой такой «рис»? — Голос Сашки заметно дрогнул.

— Цех у нас так называется: ремонтно-инструментально-силовой. А для удобства произношения: РИС. Этот цех все другие мастерские обслуживает.

Проглядывая еще раз наши путевки, директор сказал:

— Итак, молодые люди, правдами или неправдами, а все же на завод я вас приму. Почему, вы спросите меня, такое одолжение? Да потому, что в нашей стране и здесь есть еще безработица. Людей много, а заводов пока мало. Но верю твердо: явление это временное. Очень скоро мы и от безработицы избавимся, заводы новые выстроим, и, возможно, никто и не поверит, что была когда-то при Советской власти безработица. Но сейчас она есть… Так вот: сегодня прогуляйтесь в цехи, оформитесь, а завтра, по гудку, прошу пожаловать к мастерам. Будь вы здешние — я бы послал вас в очередь, на биржу. Однако приходится, повторяю, делать исключение. Но работать честно, на совесть! Понятно? Не прогуливать и не опаздывать! Наш завод — советский. Понятно? Английского капиталиста Джона Гриевза мы в Лондон выгнали и в свои руки дело его, нашим горбом нажитое, взяли. Для своей же пользы мы должны хозяйничать и беречь завод. Таких рабочих, которые по-хозяйски относятся к своему заводу, у нас ценят и уважают… Комсомольцы среди вас есть?

— Мы все комсомольцы, — поспешно сказал Бобырь. — А Василь у нас даже членом бюро был!

— Тем лучше! — обрадовался директор. — Комсомолята нам крепко помогают. Когда оформитесь в цехах, сходите в ОЗК к Головацкому, станьте на учет и начинайте новую жизнь!

МЫ УСТРАИВАЕМСЯ

Хозяйка выдала нам три длинных холщовых мешка. Вдвоем с Маремухой мы набили их колючим, пересохшим сеном и, зашив дратвой, прислонили матрацы к сарайчику, в котором блеяла коза, ожидая того часа, когда наконец ее станут доить.

Пол в нашей комнате Агния Трофимовна хотела вымыть сама, но мы, приученные к этому делу еще в общежитии, решили обойтись без ее помощи. Маремуха таскал наверх в цинковом ведре холодную жесткую воду из маленького колодца, вырытого во дворе, а я, разувшись и подкатав штаны, драил мокрой тряпкой рассохшиеся доски. Потом вымыл окошко. Как только стекло было протерто, в комнате сразу посветлело, и радостней стало на душе от полной чистоты вокруг.

В соседнем доме, что виднелся из-за густой зелени и выходил своим фасадом к морю, играли на рояле. Окна в том доме были открыты, и звуки рояля долетали в наш мезонин, смешиваясь с блеянием козы и шумом близкого моря, которое к вечеру стало успокаиваться.

— Чистое окно стало! Даже стекла не видно! — сказал Петро, разглядывая мою работу.

— Тащи матрацы! — распорядился я, ободренный похвалой товарища.

И пока Петро таскал матрацы, я примерил, как мы их разложим. Свой матрац я решил положить у самого окошечка. «Холодно ночью будет, зато свежий воздух. И гудок заводской первым услышу».

В комнате приятно запахло сосновыми досками, сеном.

Прислушиваясь к звукам рояля, я ловил себя на том, что мне хочется побыстрее прогнать время, остающееся у нас до завтрашнего утра — до первого утра нашей работы на заводе!

В памяти моей из всего увиденного на заводе, если не считать разговора с директором, остался только длинный и пыльный проход литейного цеха. По этому проходу я дошел до цеховой конторки. Далекие отблески выпускаемого из вагранки чугуна, дробный стук формовочных машин, удары сигнального колокола, визг талей, которыми подымали формовщики тяжелые опоки возле цеховой конторки, — все это настолько ошеломило меня, что я даже как следует не рассмотрел, как работают мои будущие товарищи — литейщики.

Как не похож был этот огромный цех, покрытый застекленной низкой крышей, на малюсенькую литейную нашего фабзавуча, где всегда стояли тишина и прохлада и даже в дни плавок не было шума!

Сменный мастер Федорко, которого я застал в цеховой конторке, низенький человек лет сорока, с лицом красным и обветренным и реденькими выгоревшими бровями, ничуть не удивился, когда я дал ему записку от директора. А может, ему позвонили до моего прихода из заводоуправления? Федорко записал меня в цеховой табель, выдал рабочий номерок, временный пропуск и пообещал:

— А на машинку поставлю завтра!

— Но ведь я никогда не работал на формовочных машинках, — сказал я мастеру тихо. — Я на плацу работал… А что, разве плацовой формовки у вас нет?

— Подладитесь, — коротко отрезал мастер. — Две недели испытания — большой срок.

И все. И ни слова больше.

— До свидания! — осталось сказать мне и выйти.

С трудом разыскал я возле здания заводоуправления домик, где, как сказал мне встречный рабочий, «орудуют комсомолисты». Прочитав на дверях надпись: «Общезаводской коллектив комсомола», я немедленно сократил ее. Получилось ОЗК. Вспоминая совет директора «сходить в ОЗК», я толкнул дверь.

Спиной ко мне, на стуле, перед большой картой стоял высокий человек и водил по ней линейкой. Кроме письменного стола, этажерки, шкафчика да десятка стульев, никакой другой мебели в комнате не было. На стенах впритык одна к другой висели географические карты.

Высокий человек обернулся, и я с удивлением увидел на нем хорошо повязанный малиновый галстук.

— Вам кого? — спросил он, разглядывая меня серыми и, надо признаться, умными глазами.

— Мне секретарь ОЗК нужен, — сказал я неохотно. — Но если его нет, я зайду позже.

И уже повернулся, чтобы уйти, как человек с линейкой шумно спрыгнул на пол.

— Ну, здорово! — сказал он, протягивая мне большую жилистую руку.

Хотя на отвороте темно-коричневого с искрой костюма незнакомца и был привинчен кимовский значок, все же, настороженный его нарядным видом, а главное — галстуком, я порывался уйти и буркнул:

— Я завтра приду!

— А отчего не сегодня?

— Когда сегодня?

— Ну, хотя бы сейчас. Я секретарь. Давай познакомимся. Головацкий. А ты кто?

Я словно подавился чем-то и первую минуту не смог вымолвить ни слова. Вот еще новости! Чтобы секретарь общезаводского коллектива комсомола галстук носил! Где это видано? Все наши прежние диспуты о культуре и мещанстве как раз учили: чем больше молодой человек уделяет внимания своей внешности, всей этой дребедени — отутюженным брючкам, а особенно галстуку, тем скорее он отрывается от коллектива, делаясь чернильной душой и черствым человеком, не понимающим нужд рабочего класса.

Все же пришлось рассказать Головацкому, что привело меня сюда.

— А как ты к оппозиции относишься? За кого голосовал в прошлом году, когда обсуждали решение ЦК комсомола? — спросил он осторожно, явно «прощупывая» мои настроения.

— А у вас что, оппозиционеры еще водятся? — ответил я вопросом на вопрос.

— Своих не было. Приезжала сюда всякая шваль, на работу устроилась, пробовала народ мутить — не вышло. Позавчера, когда на районном партийном активе обсуждали итоги апрельского Пленума Центрального Комитета партии, все единогласно голосовали за линию ЦК. Народ у нас единодушный, предатели поддержки не нашли. Так ты ответь мне: каково твое личное отношение к оппозиции?

— Мое? — уже спокойнее сказал я, понимая, что имею дело с настоящим, честным парнем. — Я считаю, что эту шваль троцкистскую давно пора гнать из партии и из комсомола. Нас враги окружают, задушить Советскую власть хотят. Мы должны едины быть, сплотиться вокруг партии, а эти оппозиционеры хотят разлад между нами внести.

— Отлично, что тебя направили в литейную! — обрадовался Головацкий. — Правда, ребята там хорошие, и, когда мы в прошлом году громили троцкистов, затесавшихся было в ячейку заводоуправления, комсомольцы-литейщики выступали первыми за линию ЦК и совместно со всем коллективом не дали этим врагам прижиться на заводе. Но потом несколько ребят из литейного уехали в Краснознаменный флот, на Балтику, и актива поубавилось. Да и перевыборы давно пора провести… Прежде всего скажи: у тебя какие наклонности?

— Я не пью! — сказал я хмуро.

— Я не о том спрашиваю. — Секретарь поморщился. — Какую комсомольскую работу прежде выполнял? Ну, влечет тебя к чему больше?

Волей-неволей пришлось рассказать Головацкому и о нашем комсомольском клубе, и о вечерах-диспутах под названием «Что раньше появилось — мысль или слово, курица или яйцо?» Я рассказал ему, как судили мы рыцаря Дон-Кихот Ламанчского, и припомнил вечера самокритики, на которых протирали с песочком каждого комсомольца за его грехи. Ввернул пару слов и о диспутах о культуре и мещанстве, посматривая при этом на малиновый галстук секретаря.

— Ого! — обрадовался Головацкий. — У тебя солидный опыт работы, причем в области перестройки и поисков новых форм. Это превосходно. Все течет, все изменяется! Творческая мысль комсомольца должна пребывать в состоянии вечного беспокойства, на пути постоянных исканий. Только тогда каждый из нас будет гарантирован, что ему не станет угрожать опасность превратиться в тупицу. Все, что ты рассказал мне, я учту. — И Головацкий сделал быстренько какие-то заметочки в блокноте. — У тебя явные наклонности к культурно-массовой работе. Возможно даже, поручим тебе организовать в литейной общество «Лига времени». Это, брат, большое дело! — С этими словами Головацкий посмотрел на свои часы. — Но пока, дружище, я тебя попрошу напрячь все силы на борьбу с браком. Твой цех работает на сдельщине. Но одно дело — сдельная оплата труда у капиталиста, и другое дело — при нашем, советском строе, когда работаем на себя и когда не только количество нас интересует, но и высокое качество. А кое-кто этого не понимает. Жмет вовсю — и брачок дает изрядный. Особое внимание обрати вот на эти носики. — И тут Головацкий взял с этажерки такую же деталь, какую показывал нам сегодня директор. Она, как перышко, запрыгала в его руках. — Это должна быть самая безгрешная деталь, — продолжал секретарь. — Как и все остальные, впрочем. Но эта — особенно. И ты, как комсомолец, должен повести ярую борьбу с бракоделами, находить конкретных носителей зла…

— Но ведь я раньше на машинке не работал! — перебил я Головацкого, повторяя ему то же, что сказал мастеру. — Я на плацу формовал… Маховики могу делать без нижней опоки.

— Подладишься, — сказал мне секретарь, а он, как видно, кое-что соображал в литейном деле. — Где твой открепительный талон?..

Глядя сейчас в чистые стекла вымытого окошечка, я вспоминал и холодное, жесткое слово мастера «подладитесь», и разговор с Головацким и думал: «А если не получится? Пройдут две недели испытания, не научусь работать на машинке, и скажут мне: „Уходи, брат, отсюда!“ Что будет тогда?»

Стало казаться, что я никогда не кончал фабзавуча, что пятый разряд, полученный мною, здесь не играет никакой роли, и ничего-то, в общем, я не умею делать, и вся моя работа начнется только с завтрашнего дня. Не зная толком, каким будет тот завтрашний день, я волновался еще больше.

Лестница, ведущая наверх, заскрипела под ногами Маремухи. Петро тащил круглый столик на точеной ножке.

— Вот! — сказал Маремуха, тяжело дыша и, видимо, ожидая одобрения.

— Агния Трофимовна дала?

— Ага! «Пока, — говорит, — у вас мебель появится, берите, пользуйтесь, а то у меня все равно, — говорит, — он лишний…»

— Теперь нам табуретки раздобыть — и все в порядке.

— Меня хозяйка спрашивает, что завтра на обед готовить: борщ зеленый или суп с черешнями холодный? А я говорю: «Не знаю. Пускай хлопцы скажут». Ты чего хочешь лучше, Василь?

— Она нас как в ресторане кормить собирается, что ли? — ответил я хмуро.

— Ну, раз на всем готовом взялась держать, пусть ухаживает!

— Еще неизвестно, какие заработки будут!

— Ничего, заработаем как полагается, — уверенно сказал Петя. — Мне, когда я оформлялся, один плотник говорил, что у них в столярном никто меньше сотни не зарабатывает. Даже третий разряд!

— Тебе хорошо, Петрусь, ты свою, знакомую работу делать будешь. Знай себе гоняй фуганок! А вот мне переучиваться надо. Леший его знает, как мне на тех машинках формовать! Я их и вижу-то впервые.

— А ты не журись, Василь! Будет трудно — мы с Бобырем поможем…

— Чего он не идет, Бобырь? — спохватился я, поглядывая на старинный будильник-ящик, поставленный хозяйкой на лежанке печи. — Где его, Сашку, носит! Уже второй час как ушел!

— Ну, до вокзала не так уж близко. Пока Володю найдет, пока вещи получит. А потом ему еще харчей надо купить. Ведь хозяйка взялась нас кормить только с завтрашнего дня, — заступился за Бобыря Маремуха.

Сашу мы услали на вокзал за нашими вещами. Нам следовало за это время набить сеном матрацы, помыть пол — словом, приготовить комнату к ночлегу.

— Он адрес хоть записал? — спросил я Маремуху. — А то, может, забыл дорогу сюда и бродит по городу.

— Зачем ему адрес? Уговорились же: отыщет Володю на стоянке и тот его бесплатно привезет.

— Хотя верно, — сказал я, успокаиваясь. — Ну что же, мы свое дело закончили, давай погуляем немножко.

Мы прошли мимо хозяйки, которая разглаживала для нас простыни, открыли калитку.

— Пойдем, Петро, налево, — предложил я.

И мы направились Приморской улицей к порту, мимо усадьбы, из которой слышалась недавно музыка.

Сейчас рояль затих, в доме звенели стаканы — видно, там пили чай. Двор перед этим каменным домом был засажен стройными мальвами, лозами винограда, чайными розами, пунцовой гвоздикой. Душистые табаки не раскрыли еще своих стрел, но приятный запах цветов, недавно освеженных дождем, так и вырывался оттуда, из-за невысокого заборчика. Какие-то особые, никогда не виданные мною розы поднимались даже под крышу дома, оплетая цветущей аркой одно из его открытых окон. Густо-розовые кустики иудина дерева росли рядом с акацией.

У самого забора, в углу усадьбы, высилась беседка, сплошь обросшая темно-зеленым блестящим плющом. По его скрюченным стеблям вилась еще и лиловая повилика.

Когда мы поравнялись с беседкой, я услышал там говор и не удержался, чтобы не заглянуть внутрь.

На перилах беседки сидела, болтая загорелыми ногами, та самая девушка, халатик которой мы стерегли на море. А около нее, на земле, припав на колено, накачивал велосипедную шину франт из отдела рабочей силы.

Я смотрел на девушку так, словно видел ее впервые. Перехватив мой взгляд, она подняла глаза и, недовольно тряхнув волосами, освободила их из-под плюща. Мне сделалось неловко. Я смутился и кивнул головой, как бы кланяясь. Отворачиваясь поспешно, я заметил, что девушка улыбнулась.

— Узнал, а, Василь? — спросил Петро, подталкивая меня локтем.

— Кого?

— Ну, эту принцессу. — И, передразнивая девушку, Петро протянул пискливо: — «Покараульте, пожалуйста, мой халатик…»

— А ты длинного того узнал? Дылду?

— Какого длинного?

— Ну того, что велосипед накачивал.

— Нет. А кто это?

— Да тот пижон, что на завод нас не хотел принять!

— Правда? — удивился Петро. — Неужели они наши соседи?

— Эта, в халатике, — безусловно!

— А он — ее брат! — решил Петро.

— Почему именно брат? Кавалер, наверно!

Мне почему-то сделалось неприятно при мысли, что франт знаком с нашей соседкой и может в любую минуту рассказать ей, как мы упрашивали его принять нас на завод. Медленно брели мы с Петькой по Приморской улице. Слева от нас поблескивали ведущие к порту железнодорожные пути, а за ними, за парапетом, к самому горизонту подымалось море.

Ветер совсем упал, и прибой утих. Волны уже не бухали в бетон, как утром, а тихо, с легким шуршаньем накатывались на песчаный берег. Скрывая от нас море, потянулся за путями дощатый забор. За ним колебались верхушки мачт. Флаги на них едва шевелились. На западе, там, куда скатывалось невидимое еще за тучами солнце, алела ровная полоска заката.

На побеленном дощатом заборе было написано:

Пляж общества спасания на водах

Позади нас, на тротуаре, раздался звонок.

Мы прижались к забору, и мимо, шурша ракушками, пронесся на велосипеде знакомый франт с девушкой. Ее он посадил на раму, впереди себя. Франт вел машину согнувшись, тяжело, но быстро передвигая педали.

— Что, ему улицы мало? — огрызнулся Петька.

— А не видишь — там лужи: он «дудочки» свои боится забрызгать, — сказал я с нескрываемой злобой, глядя вслед быстро удаляющейся паре.

Наполовину покрытое желтой сеткой заднее колесо велосипеда делалось все меньше и меньше, оставляя на песчаном тротуаре чуть заметный вафельный след.

Пока мы осматривали через решетчатую загородку порт, подъездные пути и пакгаузы из серой гофрированной жести, уходящие вдаль, к последнему причалу с сигнальным колоколом, Саша Бобырь успел доставить все чемоданы и распаковать вещи. Мы застали его за приготовлением ужина. Саша разрезал на три части большую засохшую булку, которая оставалась у нас с дороги.

— Где вы шатаетесь? — крикнул Бобырь, увидев нас. — Вы знаете, кого я встретил?!

— Графа Бенгальского? — съехидничал я. Мне очень не нравилась эта манера Сашки разговаривать на крикливых, повышенных нотах, как с маленькими.

— Шути, — огрызнулся Бобырь. — Я Печерицу видел. Да!

— Печерицу? — переспросил Петро и фыркнул. — Ну, Василь, держись: начинаются старые истории. Где термометр, не знаешь? Пора бы ему температуру измерить. Не знобит тебя, а, Сашок?

— Какой термометр! При чем тут термометр! — прямо завизжал от негодования Бобырь. — Я вам правду говорю, а вы смеетесь.

— Подожди, Сашенька, — остановил я друга. — Кого ты, говоришь, видел?

— Печерицу!

— В самом деле?

— В самом деле.

— Где же ты его видел?

— Около вокзала.

— Около вокзала? — вмешиваясь в наш разговор, уже серьезнее спросил Маремуха.

— Ну да, возле вокзала, — поспешно проговорил Бобырь, — он бузу пил…

Это было уж слишком, и мы с Петькой громко расхохотались.

— Ты слышишь, Василь? — спросил Петро, давясь от смеха. — Он видел Печерицу, Печерица пил бузу, а буза ударила этому конопатому бузотеру в голову, и он прибежал сюда морочить головы нам…

— Да, да! — окончательно обижаясь, закричал Саша. — Не хотите верить — не надо. Только я ничего не выдумываю! Буза — это питье такое здешнее, из проса, кислое и белое. Во всех будочках продается. Я уже пробовал, а если вы не знаете, так я не виноват…

Нехорошо смеяться над приятелем, да еще когда он всерьез обижается, но на этот раз трудно было удержаться от смеха.

Мы хорошо знали, что не только Бобырь, но и многие другие фабзавучники до самого дня отъезда мечтали поймать Печерицу. Разъезжаясь по городам Украины, мы дали себе слово, если повстречается этот бандит из Коломыи кому-либо из нас, не дать ему выскользнуть.

Но больше всех нас мечтал повстречаться с Печерицей Саша Бобырь. Поимкой Печерицы он думал загладить те досадные промашки, что приключились с ним во время чоновской тревоги. Скоро наш горячий Сашка начал просто галлюцинировать: Печерица виделся ему всюду.

По пути сюда, к Азовскому морю, Сашка дважды ловил Печерицу. Однажды, когда поезд стоял в Фастове, Сашка, выглянув в окно, вдруг хрипло крикнул: