Книга: Амальгама

Назад: Глава XIII Встреча с уникальным профессором. Москва, МГУ, Воробьевы горы, 2014 год

Дальше: Глава XV Плен и пытки. Московская область, 2014 год

Глава XIV

История для великого литератора. Нижний Новгород, август 1858 года

Пожалуй, нигде не принимали путешествующего по России Александра Дюма с такой помпой, как в Нижнем Новгороде. Встречающий его на пристани военный губернатор Нижнего – бывший ссыльный декабрист, а ныне генерал-майор Александр Николаевич Муравьев, ожидая встречи со знаменитым французом, облачился в парадный военный мундир, на котором гордо поблескивали многочисленные ордена – как российские, так и иностранные, причем последних было гораздо больше.

Великий писатель не считал, сколько раз ему довелось поставить автограф на своих книгах в первый же день своего пребывания в этом старинном купеческом городе, но правая его рука к вечеру изрядно устала. Впрочем, это была приятная усталость.

Не удержавшись – любопытство у него было в крови, – Дюма чуть погодя, на званом ужине, устроенном губернатором в честь именитого французского романиста, полюбопытствовал, какая из наград за что получена. Казалось, Муравьев только и ждал этого, принявшись охотно пояснять, что первым и самым дорогим его сердцу изо всех орденов – Святой Анны 4-й степени – он был удостоен за Бородинское сражение. Далее, ежели в порядке строгой очередности, был не орден, а золотая шпага, врученная ему за храбрость при взятии Вязьмы, ну а остальными – прусским орденом «За заслуги», Кульмским крестом, баварским орденом Максимилиана и австрийским – Леопольда, его удостоили за участие в заграничных походах русской армии…

Правда, на иные вопросы писателя – об участии в декабрьском восстании – генерал-майор рассказывал неохотно, ссылаясь на забывчивость и всякий раз норовя перескочить на излюбленную тему фронтовой молодости. Впрочем, вопросы в основном задавали Александру Дюма; весь цвет нижегородского дворянства и купечества толпился в залах губернаторского дома и жужжал, как один большой встревоженный улей. На скромную персону спутника великого литератора, художника Жана-Пьера Муанэ, сопровождавшего в течение всей поездки Дюма, никто не обращал ни малейшего внимания, на что тот, собственно, ничуть не обижался. Спустя час Муанэ и вовсе, воспользовавшись благовидным предлогом, незамеченно покинул губернаторскую резиденцию, дабы полюбоваться и запечатлеть дивный вид с волжского откоса. Зато именитый писатель едва успевал отвечать, снисходительно даря добродушные улыбки окружающим, восхищенно взирающим на него. Комфортная атмосфера всеобщего почитания вполне его устраивала. А под конец он и вовсе вызвал всеобщий восторг, заявив, что путешествие по России стало одним из лучших за всю его жизнь и он непременно напишет об этом в своих путевых заметках, кои собирается опубликовать сразу по возвращении в Париж.

Дюма не погрешил душой – он и впрямь пребывал в восторге от радушного приема. А кроме того, совершенно не было необходимости пытаться изъясняться на русском языке, поскольку большинство присутствующих весьма сносно говорили по-французски, а сам губернатор, правда, позже, оставшись наедине с литератором и плотно прикрыв двери в комнату, где они находились, позволил себе даже негромко напеть первый куплет «Марсельезы». Довольно улыбаясь, Дюма незамедлительно подхватил, и припев они исполняли уже дуэтом.

А на следующий день был назначен бал, на который местная знать явилась во всем своем великолепии. Распорядитель не поскупился: зал дворянского собрания был залит светом. Одно плохо – августовский вечер и без того выдался теплым, а от обилия свечей было еще жарче. Распахнутые настежь окна не помогали – из-за прошедшего днем дождя от земли парило, и присутствующие на балу то и дело вытирали пот со лба надушенными платочками.

Состоялся и сюрприз, обещанный губернатором французскому писателю. Зрачки ярких голубых глаз знаменитого литератора удивленно расширились, когда Муравьев подвел к нему пожилую чету и, загадочно улыбаясь, представил их:

– Вот-с, как и обещано, извольте лицезреть воочию героев своего романа «Учитель фехтования», коим, наряду с прочими вашими произведениями, зачитывалась вся Россия. Итак, честь имею представить: граф Иван Александрович Анненков с супругой. Правда, она уже давным-давно не Аннет Девалье, а Полина Егоровна Анненкова.

– Не может быть, – изумленно прошептал Дюма, потрясенно уставившись на пожилую чету. – Как, каким образом?! Неужели… государь специально отпустил вас из Сибири, чтобы вы могли повидаться со мной?

Губернатор сконфуженно крякнул, а граф, криво ухмыльнувшись, пояснил:

– Все объясняется гораздо проще – я отбыл срок ссылки и переехал сюда, ибо проживание в Москве и Санкт-Петербурге мне запрещено.

Оживленная беседа господина Дюма с героями своего романа длилась довольно-таки долго. Точнее, с одним из героев – Иваном Николаевичем, говорившим с ленцой, изрядно растягивая слова и поминутно оглядываясь на остальных – смотрят ли, восхищаются ли и как сильно. Полина Егоровна встряла лишь раз, когда знаменитый литератор принялся выпытывать, насколько верно он отобразил все ее мытарства в дороге. Смущенно потупившись, она и тут поначалу не желала отвечать, но Дюма оказался настойчив, и она решилась сделать замечание:

– Вы в своем романе, сударь, сказывали, будто меня всю дорогу сопровождала целая стая волков, но на самом деле я во все время моего пути в Сибирь видела только одного волка. Да и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами.

К концу вечера Муравьев с заговорщицким видом усадил дорогого гостя в карету и что-то сказал кучеру. Карета направилась в сторону кремля, к Благовещенской площади. Французский романист, удивившись, что едут они отнюдь не в направлении дома, где он остановился, вопросительно посмотрел на губернатора, и тот охотно пояснил:

– Не извольте беспокоиться, господин Дюма. Вы тут давеча жаловались, что зачастую заняты поиском любопытных тем для своего творчества, так я решил вам поспособствовать. Поверьте, прелюбопытнейшая история. А в качестве подтверждения продемонстрирую вам некую вещицу, которая случайно попала мне в руки во время моего пребывания в Париже и ныне находится у меня в покоях.

Писатель машинально кивнул, изобразив на лице любопытство, хотя мысли его были далеко. Он продолжал размышлять, не надо ли в переиздании своей книги «Учитель фехтования» вкратце добавить рассказ о злоключениях молодой четы в страшно далекой Сибири с ее ужасными морозами, мрачными каторжными рудниками и сырыми каменными тюрьмами. Он даже, не удержавшись, принялся расспрашивать губернатора о тех тяготах и лишениях, кои довелось испытать на каторге ему самому, кавалергарду Ивану Анненкову да и прочим борцам за свободу.

Муравьев вздохнул, снисходительно глядя на великого писателя, и, в свою очередь, призадумался, не зная, что ответить. Лгать не хотелось, а если рассказать правду о том, как они жили в Сибири, ореол страдальцев за народную свободу неминуемо рассыпался бы в прах.

– Это ведь было ужасно! Каторжный труд, полное отсутствие женщин, скверное питание, лютые морозы… – перечислял Дюма.

Муравьев хмыкнул, но спохватился и согласно кивнул, подтвердив:

– Да, да. С морозами вы, батюшка, в самую точку угодили-с, имело место. Да и с дамами тоже скверно дела обстояли – все верно.

И ему припомнилось, как, будучи в самой ссылке, в Чите, кое-кто из мятежников в связи с отсутствием женщин (сидели-то в Петровском каземате) принялся совращать мальчишек к противоестественной связи. Более того, штабс-капитан Дмитрий Щепин-Ростовский, обвиненный помимо заговора в нанесении тяжких ран генералам Шеншину и Фридрихсу, полковнику Хвощинскому и еще двоим, совратил своего сокамерника бывшего поручика лейб-гвардии Гренадерского полка Николая Панова. Мало того, из ревности, дабы его возлюбленным никто не смог попользоваться, он самолично запирал на ночь его камеру, чего не делали даже тюремщики.

Ну не рассказывать же французу, как их здорово выручила его соотечественница, ныне почтенная матрона Полина Егоровна Анненкова. Хитрая француженка, уже обвенчавшись и воссоединившись со своим супругом, искренне желая помочь остальным декабристам, договорилась с водовозом и караульным солдатом, после чего усадила в бочку гулящую девку, которую тайно ввезли на территорию и провели к каторжанам. Да и после Полина не раз организовывала аналогичный трюк, радея о тридцати здоровых изголодавшихся страдальцах.

Впрочем, вскоре вышли указы с послаблениями, а те, кто воссоединился с женами, и вовсе построили себе отдельные дома, нанимали кухарок и слуг. Помнится, у братьев Бестужевых даже было заведено обширное хозяйство – парники, конюшни, мастерские. Одних овец разводили до тысячи.

Но рассказать обо всем этом означало отнять нимб у страдальцев, в том числе и его собственный, а потому Муравьев, смущенно кашлянув в кулак, счел нужным подтвердить еще раз: «Да уж, морозы там и впрямь с тутошними не сравнить…» – и торопливо сменил тему, перейдя на рассказ о своем приключении.

Поначалу Дюма, по-прежнему занятый собственными мыслями, слушал историю губернатора вполуха, особенно когда выяснилось, что произошла она с молодым штабс-капитаном Александром Муравьевым не где-то в России, и уж тем более не в Сибири, а в надоевшем Париже.

А началось все с визита штабс-капитана, прикомандированного к Генеральному штабу, во дворец Мальмезон, к бывшей супруге свергнутого Наполеона Жозефине Богарне. Разумеется, отправился он туда не один, а в числе свиты, сопровождающей императора Александра I. Кстати, именно тогда, прогуливаясь вместе с русским государем по аллее обширного парка, окружавшего со всех сторон ее дворец, она и простудилась, заработав ангину, которая и стала причиной ее скоропостижной смерти.

Дворец бывшей жены Наполеона был битком набит всякой всячиной, а долги у покойной оказались на баснословную сумму. И потому, желая как-то помочь наследникам расплатиться с ними, а заодно и внести свою лепту в коллекцию Эрмитажа, император договорился с Жозефиной о приобретении четырех десятков картин и ряде работ знаменитого скульптора Кановы.

Муравьев оказался среди тех, кому было доверено проконтролировать бережную упаковку и последующую отправку отобранного в Санкт-Петербург. За день управиться нечего было и думать, а потому все они вынуждены были заночевать во дворце, чтобы не мотаться по двадцать верст до Парижа и обратно.

Тогда-то и произошло с будущим губернатором удивительное приключение. Оставшись в одной из комнат, штабс-капитан долго не мог уснуть – сказывалось возбуждение, вызванное излишней дозой горячительных напитков, принятой накануне с остальными офицерами. Да и диван, на котором Муравьев улегся, располагался весьма неудобно – огромная луна светила прямо в лицо. Полежав с десяток минут и поняв, что заснуть не получится, Александр Николаевич встал и принялся расхаживать по комнате, прикидывая, а не пойти ли ему прогуляться по парку и подышать ночной прохладой – авось поможет.

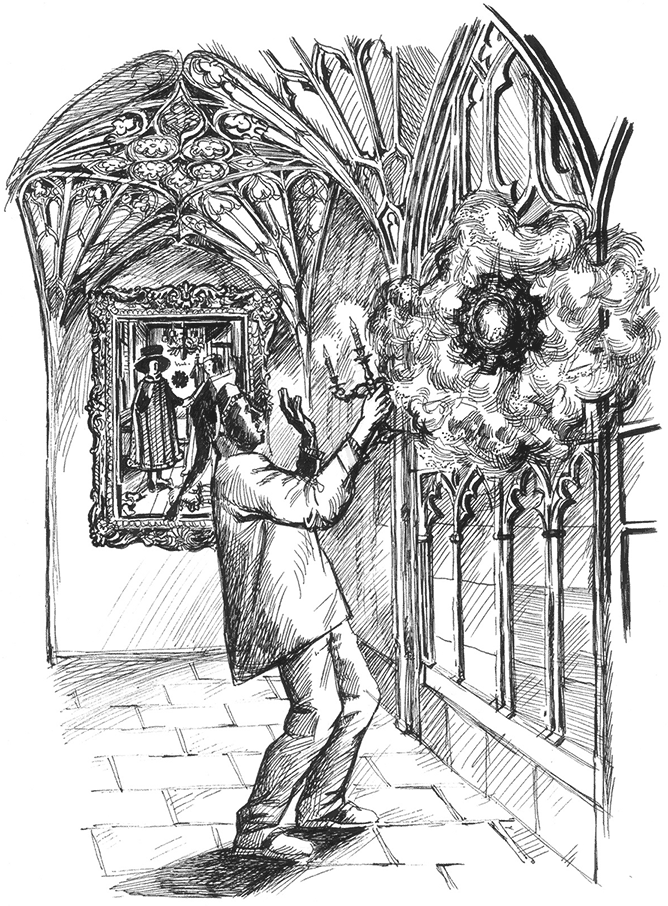

Он пошел по длинной полутемной галерее и вдруг обратил внимание на одну из картин, кою поначалу, после длительного раздумья, выбрал император. На ней был изображен какой-то купец из Брюгге со своей беременной супругой. Эта картина, конечно, не шла ни в какое сравнение с выбранным государем ранее «Снятием с креста» Рубенса. Да и имя художника Ван Эйка тоже было несравнимо с Рубенсом, Рембрандтом, Андреа дель Сарто или Хальсом. Правда, чуть погодя, после того как выяснилось, что картину Жозефине подарил брат Наполеона Жозеф, который, будучи королем Испании, весьма бесцеремонно обращался с полотнами, висевшими в палаццио Нуэво, раздавая их направо и налево, Александр I отказался от мысли купить ее, равно как и от остальных полотен, привезенных из Мадрида.

Но, глядя на нее, штабс-капитан внезапно кое-что вспомнил и оглянулся. Так и есть – догадка оказалась верной. На стене напротив висело точно такое же зеркало, которое было изображено на картине.

Муравьев подошел к зеркалу вплотную, машинально провел рукой по стеклу и вздрогнул, испуганно отдернув руку и отшатнувшись – поверхность зеркала была горячей. Более того, зеркало ощутимо пульсировала под его пальцами.

«Перепил или прихворнул, вот и мерещится», – нашел он объяснение необычному явлению и потер виски – голова буквально раскалывалась, да и знобило. Вторично трогать зеркало он не стал, вновь обратив свое внимание на картину и пытаясь найти отличия между зеркалом, изображенным на ней, и тем, что висело на стене, но отыскать их так и не сумел. Даже рама была одинаковая, с десятком миниатюр, на которых были отображены Страсти Христовы. Притом, что любопытно, на полотне все миниатюры со стороны мужчины были связаны с живыми людьми, а со стороны женщины – с мертвецами. А кроме того, в зеркале на картине отчетливо были видны какие-то люди, коих на самой картине не имелось. Случайно вошедшие в момент позирования в комнату? Но тогда зачем понадобилось их изображать, да и как художник ухитрился за столь короткий миг не просто разглядеть их, но и запечатлеть на холсте? И для чего? Еще одна загадка. Вообще, что-то непонятное и зловещее таилось в этом зеркале, но трогать зеркало еще раз штабс-капитан не решился.

– Мысли в голове бродили, прямо скажем, нехорошие, кои и днем могут вызвать у особо нервических натур нечто вроде припадка, но сон меня сразил на удивление внезапно, а поутру я даже сконфузился: взбредет же эдакая чертовщина в голову, – продолжал губернатор. – Однако самое скверное началось следующей ночью. Менять комнату для ночлега я поначалу не хотел из врожденного упрямства, но, признаться, чуть погодя немало о том пожалел. Помнится, такого рода выпуклые зеркала по-французски отчего-то именуются «колдуньями». Не знаю, как иные прочие, а то, что висело в Мальмезоне, и впрямь можно было назвать колдовским, поскольку…

Дюма к тому времени слушал куда внимательнее, чувствуя, что история и впрямь небезынтересна и, судя по всему, вполне заслуживает нового романа, который можно так и назвать: «Зеркало дворца Мальмезон». «Нет, лучше замка, – внес он поправку в заголовок. – Замок звучит куда интригующе».

Однако последующий рассказ Муравьева оказался из рук вон плох – мертвецы из рамы не вылезали, бравого штабс-капитана никто не пытался схватить, чтобы куда-нибудь уволочь, да и вообще в его дальнейшем повествовании ничего сверхъестественного не происходило. Разве что непонятного происхождения туман, которым плотно заволокло как само зеркало, так и часть стены, где оно висело, но это такая мелочь, на которую придира-читатель навряд ли обратит свое внимание, оставшись разочарованным в своих ожиданиях. Разочарованным даже с учетом того, что туман, как ни странно, искрился. Искорки были хаотичные, яркие, весело вспыхивали и тут же гасли. «А впрочем, все в моих руках, – напомнил сам себе писатель. – Если как следует продумать сюжет, да вдобавок увязать его с этим полотном фламандского художника, на котором было изображено такое же зеркало…»

Вечером следующего дня штабс-капитан выпивал прекрасное французское вино с Евгением Богарне – сыном Жозефины. Офицеры очень подружились, что было неудивительно – они были одного возраста, одного круга и, как выяснилось, у них были даже общие знакомые барышни и Париже, и Петербурге. Зашел разговор и про странное зеркало. Богарне удивился рассказу своего нового друга про вчерашнее ночное приключение и предложил пройти к зеркалу и проверить, что с ним происходит прямо в данный момент. Весело, подтрунивая друг над другом, они пришли в нужную галерею дворца и увидели там то, что и должны были увидеть, – совершенно обыкновенное зеркало, вовсе не горячее, никакого тумана или искр. Богарне долго смеялся, а потом снял зеркало со стены и протянул Муравьеву: «Забирайте, мой друг! Это будет мой вам подарок. На память!»

Карета въехала в кремль и остановилась у губернаторского дома. Муравьев вместе с Дюма поднялся по широкой лестнице на второй этаж, открыл дверь кабинета, и писатель сразу увидел зеркало, о котором только что слышал рассказ.

Чувствовалось в этом зеркале что-то особенное. Внимательно разглядев миниатюры на раме, Дюма уже смекнул, что именно и как он распишет в своем новом произведении.

На следующий день он попросил художника Жана-Пьера Муанэ, сопровождавшего его в путешествии, нарисовать это зеркало, а рисунок отдать ему. Словом, отплывал литератор из Нижнего Новгорода в великолепном настроении.

Дюма сердечно поблагодарил губернатора за радушный прием и интересный сюжет и вскоре отплыл далее вниз по Волге. Пожалуй, если бы не продолжившееся путешествие, кое закончилось на Кавказе, знаменитый литератор непременно осуществил бы свою задумку, и читатели вскоре увидели бы новый роман «Зеркало замка Мальмезон». Но француз уехал из России только в следующем году, а кроме того, по возвращении во Францию писателю было не до того – он спешно строчил свое семитомное «Впечатление о путешествии в Россию», публикуя его по мере написания в собственном еженедельнике «Монте-Кристо». А как же иначе, ведь он еще до отъезда обещал своим подписчикам описать Петербург с его белыми ночами, Москву с колоколом в 330 тысяч фунтов, Нижний Новгород с купцами из Персии, Индии, Китая, торгующими малахитом и ляпис-лазурью, рассказать о Волге, этой «царице европейских рек». Промчавшись по безграничным калмыцким и ногайским степям, он сулил читателю подвести их «к скале, к которой был прикован Прометей», и вместе с ними «посетить стан Шамиля, этого нового Титана, который в своих горах борется против русских царей».

Словом, красноречие генерал-майора Муравьева и его вдохновенное повествование пропали даром – бывший декабрист так и не дождался выхода в свет увлекательного романа о колдовском зеркале бывшей жены Наполеона.

А само зеркало продолжало висеть на стене в одной из комнат губернаторского дворца. Но когда спустя три года его владелец по высочайшему монаршему повелению был отставлен от должности нижегородского военного губернатора и назначен сенатором с переводом в Москву, зеркало так и осталось висеть на стене, ибо управляющему, который руководил сборами имущества, показалось негоже везти его в Первопрестольную. Еще подумают, чего доброго, что у господина генерал-лейтенанта, коим Муравьев к тому времени стал, нет средств, дабы купить новое зеркало, прямое, не столь тусклое и в гораздо лучшей раме.

Преемник же Александра Николаевича, въехав в его резиденцию, также отнесся к зеркалу без малейшего пиетета. Более того, ничегошеньки о нем не ведая, в том числе и кому оно принадлежало ранее, до Муравьева, он отправил зеркало в ссылку, в большущий подвал, расположенный под губернаторским дворцом, где постепенно скапливались отжившие свой век вещи, выкинуть которые рука не поднималась, так как было жалко, но и для комнат они уже не годились.

Единственный шанс вынырнуть на свет появился у зеркала на заре советской власти, когда в соответствии с декретом Совета народных комиссаров РСФСР «Об учете и регистрации предметов искусства и старины» содержимое подвала губернаторского дворца было подвергнуто тщательной инвентаризации. Однако и тут произошла осечка. Дюжий матрос, входивший в комиссию по оценке будущих экспонатов (мало ли что взбредет в голову этим прихвостням буржуазии, к коим моряк причислял всех «недорезанных тилигентов»), поначалу не возражал против зеркала. Однако чуть погодя он, прищурившись, разглядел на раме миниатюры, сюжеты коих пришлись ему решительно не по нраву. Рявкнув, что оные картинки все как одна опиум для народа, мать их туды за ногу вместях с церквой и попами, он, в подтверждение справедливости своих слов, с высоты своего гренадерского роста сильно шарахнул кулаком по еще одному отобранному экспонату – столику с затейливой инкрустацией.

Робкие возражения специалистов, что все художники писали полотна на божественные темы и картины эти оставлены более высокими комиссиями в Москве и Петрограде, матрос отмел мгновенно, ехидно заявив:

– Так то – картинки, а тут – простое зеркало – понимать надо! К тому ж порченое: эвон неровное какое-то, вспучившееся, да и тусклое вдобавок. – И он, поправив бескозырку с гордой и в то же время весьма многозначительной надписью на ленточке «Стерегущий», подвел итог: – Опиум на свалку.

Опасаясь за сохранность столика – вдруг снова шарахнет по нему кулаком, – перечить ему не посмели. Тем не менее взяли на себя смелость зеркало не выкидывать, а втайне от «гордости революции» оставить его в запаснике, ибо матросы приходят и уходят (была у «недобитых тилигентов» такая наивная надежда), а произведения искусства вечны. Но матросы оные, как известно, пришли всерьез и надолго, хотя, по счастью, и не навсегда, а потому зеркало так и продолжало храниться в запаснике, позабытое всеми.

Так и лежало оно долгие годы, пока однажды в 1980 году вдруг не разлился по комнате старинного подвала густой фиолетовый туман и не завспыхивали те самые искорки, рассказом про которые когда-то так удивлялся Евгений Богарне в далеком Мальмезонском дворце. И оказался вдруг в захламленном подвале бывшего губернаторского дома, а ныне исторического музея города Горького совершенно обезумевший подполковник КГБ СССР Николай Сиротин. Растерянный, всклокоченный, с сумасшедшим взглядом и в нелепом средневековом одеянии. А патрульные милиционеры, привлеченные странной иллюминацией и заглянувшие в старинный подвал, были, собственно, удивлены не меньше Сиротина.

Назад: Глава XIII Встреча с уникальным профессором. Москва, МГУ, Воробьевы горы, 2014 год

Дальше: Глава XV Плен и пытки. Московская область, 2014 год