2

Человек предполагает, а начальство — располагает. Я так и не попал на «Железняков» в то лето. Только поздней осенью, когда ветер мел по Крещатику сухие листья каштанов, я встретил Володю Гуцайта. Его насквозь пропекло солнцем юга и обветрило ветрами лиманов. Он выглядел заядлым «морским волком», хотя и был непростительно молод (в двадцать лет всегда хочется казаться посолиднее, старше).

— Ну, как плавали?

— Отлично! — ответил он сиплым баском. Он затащил меня в ресторан «Динамо», заказал пива и бутербродов.

— Получили благодарность командования округом, участвовали в общевойсковых маневрах и отличились на славу! — выпалил он одним духом. — Если бы ты знал, Сенька, как мы их всех обдурили! Кое-кто почесал затылки, удивляясь, откуда по ним лупят. Предполагали: авиабомбы, снаряды полевой артиллерии дальнего действия, еще что-то там… Маскировочка! — сказал он с гордостью. — Нарезали свежей листвы, прикрыли ею наш кораблик. «Железняков» замер, стоял не дыша, поди узнай, что не остров… «Противная» сторона прямо взбесилась. Приказали самолетам-разведчикам прочесать реку. Напрасно. Те донесли, что монитор, если и был где-то на реке, то бесследно исчез. То-то они поразились, когда мы после отбоя внезапно появились на плесе и развернули свой главный калибр!

Ну и мои ребята себя показали — во весь рост, как говорится! Ты бы знал, какие это ребята! Цены им нет! Я горжусь, что они доверены мне. Нет, мало сказать горжусь, — счастлив. Такое доверие — что-нибудь да значит…

…А тебя наши все вспоминают, — сообщил он. — Удивляются, что не приходишь. Как они? Да Павлин отращивает усы; командир учится денно и нощно; Миша Коган совмещает две должности — штурмана и помощника; Кузнецов — мой начальник — до того влюблен в корабль и в свою артиллерию, что и на берег редко ходит; Кушлак лечит насморки, а «отец» все стареет, матросы начали называть его «дедом». Ты приходи!

Мы расстались с Гуцайтом на Владимирской горке. Я пообещал, что в ближайшие дни зайду на корабль и — уехал в командировку — во Львов, в Станислав, в Черновцы. Когда я вернулся, узнал, что в последние дни навигации «Железняков» ушел на Дунай.

— Через Черное море? — спросил я в штабе.

— Ну да.

— Да ведь он по морям ходить не способен!

Снисходя к моей необразованности, мне разъяснили: инженеры и техники переоборудовали корабль, приспособили к переходу. В устье Днепра его встретили эсминцы. Под их эскортом он и вошел в Дунай. Море было спокойное, и переход прошел хорошо. В общем, днепровцы стали дунайцами.

Я поблагодарил штабников и пошел в редакцию.

Только через год, летом, редактор, урезав синим карандашом наполовину мой очерк о металлургах Днепропетровска, сказал, как всегда, коротко:

— Собирайся. Завтра поедешь.

— Куда?

— На Дунай. Через полтора месяца, тебе известно, День Флота. Первую корреспонденцию назовем: «Вахта на Дунае». Разыщешь знакомых. Напишешь о «железняковцах». Читателю будет интересно их вспомнить. Возьми подшивку, прочти…

— У меня все — тут, — шлепнул я себя по лбу.

— На это, — похлопал редактор себя по сильно облысевшему лбу, — не надейся. Возьми подшивку… Сделай продолжение прошлогоднего очерка.

— С удовольствием!

— Пойди в бухгалтерию, получи под отчет. Командировку выпишет Тина.

Городок был небольшой, грязноватый. Запыленные сады спускались к реке. Дунай оказался совсем не голубым, а бурым. Солнце пекло нестерпимо. Меня удивило многолюдье на улицах. В заезжем доме мне разъяснили: в городе — ярмарка.

Оставив чемодан, я пошел на площадь. Здесь все шумело, кричало и торговалось. Голые — в чем мать родила — цыганята ныряли под телеги, под лошадиные животы. Бородач с глазами картежника воткнул в землю жердь, и по ней ловко взобралась обезьянка. Молодухи торговали бессарабским вином — наполняли крохотные стаканчики из пузатых бутылей. Медведь послушно плясал молдаванку под бубен. Цыганки скрипели зубами и тянули к прохожим скрюченные черные пальцы: «Позолоти ручку, красавец, скажу правду…»

— Гляди, гляди! — вскричала быстроглазая дивчина. — Такой обнимет, переломает все кости!

— А я бы не прочь! — откликнулась озорница подружка.

— Эх, и росточек же бог дал матросу! — с уважением вздохнул усатый дядько. — Вылитый запорожец.

Матрос медленно пробирался через толпу, с любопытством разглядывая ярмарочные нехитрые чудеса.

Да ведь это — Овидько! Ну да, он и есть!

Пробиться к нему было нелегко. Голые цыганята закружились вокруг меня в хороводе, горланя отчаянно:

— Очкастый, дай рублик!

Овидько возвышался над толпой. Он стоял возле силача, сгибавшего пятаки и подковы. Матрос усмехнулся, и разогнул своими могучими пальцами согнутый силачом пятак, потом разогнул подкову, легко выжал трехпудовую штангу и завязал морским узлом толстенную кочергу.

Силач ахнул.

— Кем же ты был до службы, моряк?

— Подручным у коваля.

Овидько расправил кочергу. Тут я и окликнул его.

— А-а, товарищ корреспондент, — протянул он свою ручищу. — Давно не видались. Не к нам ли?

— К вам, к вам!

— Так что же вы? Идемте, я провожу. Вещички-то ваши где?

— В заезжем доме.

— Деньги платить зря? — удивился Овидько. — На корабле места хватит… Пошли…

— Но я испорчу вам увольнение.

— Тю-ю… Тоже скажете…

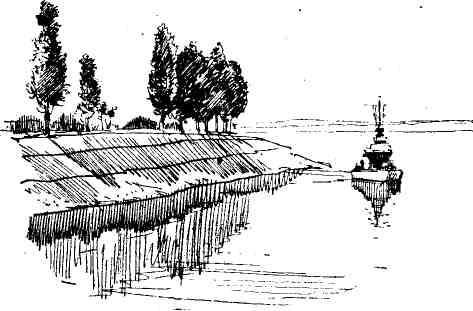

Через полчаса он привел меня к Дунаю. Где-то посередине широкой реки проходила граница Родины. У пирсов стояли мониторы и маленькие, покрытые голубою броней бронекатера. Здесь пахло смолой, канатами, краской, всем тем, чем пахнут портовые причалы.

Снова передо мной раскрывался замечательный, потерянный для меня мир! Я мог войти в него — на несколько дней, только на несколько дней!

«Железняков» стоял близко от берега. Мне не терпелось поскорее увидеть его командира и офицеров…

— Цыгане говорят, — сказал у меня за спиной Овидько, — будто на том берегу полно немцев.

— Немцев? Да ведь там не Германия, а Румыния.

— А бис его знает, откуда они тамочки расплодились.

Человек в соломенной шляпе прошел мимо, задел и не извинился. Показалось мне, что ли?..

— Товарищ Овидько?

— А? — повернулся моряк.

— Не узнаете?

— Не-ет. Кого, этого?

Теперь человек стоял, положив на перила локти, и смотрел из-под полей шляпы на реку и на корабли.

— Будто бы он… Охранитель. И чего нас охранять, не пойму. Сами себя охраняем. Чума!

Матрос подхватил мой чемоданчик и заспешил на корабль.

Проверив документы, меня провели к командиру.

— А-а, старый знакомый! Надолго к нам? — поинтересовался Алексей Емельянович. — Надеюсь, погостите подольше на этот раз, походим по голубому Дунаю… Оморячитесь… Губа, пристройте-ка чемоданчик товарища! — приказал он вестовому. — Спать, прошу прощения, будете в кают-компании на диване. Выбирайте любой. Сами знаете, тесновато живем. Тесноват домишко, а свой, — сказал он с любовью.

Я не раз слыхал от моряков, что корабль для них — дом, а товарищи — семья.

— Ну, как наш Днепр поживает? В отпуску еще не был. Родитель обижается. Он-то у меня не моряк. Его, как и вас, по глазам не взяли на флот, зато дед сражался на севастопольских бастионах. Вот и часишки его, — достал он из кармана большие, похожие на луковицу серебряные часы, — мне по наследству достались. Завещал, чтобы внук его стал моряком. Вот я и стал им. Стремился… — в веселых, с хитринкой карих глазах командира забегали огоньки. — А ведь до службы, кроме Днепра, ничего я не видел — ни Черного ни Азовского моря. Так и в заявлении в училище написал: «Не видал, но люблю море самой крепкой любовью». Ответа ждал долго. Терзался: «Откажут. И дернуло же меня написать, что я морей не видал!». Вдруг как-то утром письмоносец приносит большой серый пакет. У меня сердце запрыгало. Разорвал, читаю: «Предлагается вам прибыть в Севастополь». Я как заору: «Батько! Приняли!». — «Ну, еще, положим, не приняли, — рассудительно сказал батько. — Не видишь, черным по белому написано: прибыть держать испытания. Вот когда выдержишь эти самые испытания — тогда примут…» Мать услыхала — заплакала. Отец на нее этак грозно прикрикнул: «Чего ревешь? Сына в дорогу готовь! Счастье ему привалило!»

Ну, поехал. Товарищи и родители на вокзал проводили. Впервые в жизни я уезжал так далеко. Увидел туннели, увидел Крымские горы. И море. Оно… оно меня поразило. Оно оказалось значительнее, грознее, чем я его себе представлял. Не зная его — любил. А тут захотелось с ним — побороться… «А ну, кто кого?» Вы бывали когда-нибудь в Севастополе? — спросил меня, Алексей Емельянович.

— Нет, не пришлось.

— Чудеснейший город. Море — повсюду. Идешь по бульвару и видишь: выходят на учения корабли. Идешь по улице, среди белых, из инкерманского камня, домов, и вдруг перед тобой — каменный трап убегает на желтую гору. Поднимешься — и видишь глубоко внизу паруса, трубы, мачты, ялики, зеленую воду. Пройдешь несколько шагов и наткнешься на редут Севастопольской обороны: лежат ядра, стоят древние пушки. И куда бы ты ни пошел — выходишь к воде, к бухте, к морю, к волнам… Я полюбил этот по холмам раскиданный город. И возвращался из плаваний с радостью. А плавали — хорошо. Не только на гребных шлюпках или под парусами, но и на большом корабле — ходили к чужим берегам. Видел я Анатолийские горы, видел Босфор и Везувий. Да, забыл вам сказать, что испытания я тогда выдержал с честью, потом заслужил ленточку на бескозырку, и усатый дядька мне напророчил: «Быть тебе моряком!»

— Ну, а затем, — продолжал Алексей Емельянович, — подошло время выпуска. Я огорчился, узнав, что назначен на реку. Хотелось поплавать по морю! Но теперь я — доволен. Доволен и кораблем, и людьми. Мы крепко сдружились. Нас — семьдесят человек, а мне, честное слово, кажется, что у всех нас — одно общее сердце…

Постучали в дверь.

— Стол в кают-компании накрыт, товарищ командир, — доложил Губа.

— Прошу, — пропустил, меня вперед Алексей Емельянович.

Все офицеры корабля были в сборе, но никто не садился за стол: они ждали командира.

Комиссар меня сразу узнал. Штурман Коган напомнил мне о моем обещании идти на учения, в лиманы. Володя Гуцайт, радостно пожав мне руку, сказал: «Теперь, я надеюсь, поплаваешь?» Павлин поздоровался рассеянно, пожалуй, забыл, кто я есть. Кузнецов — тоже. «Уважаемый доктор», румяный и располневший, вскричал: «А! Корреспондент!»

Большой черный котище, пушистый и желтоглазый, стал тереться о мои брюки.

— А это — Пират. Его в тот день, когда вы у нас были, Овидько принес. Выкормил, выходил — и вот, полюбуйтесь. Вымахал кот. Бандитище! Брысь! — прогнал кота «уважаемый доктор».

— Я слышал, не приживаются на кораблях кошки, — сказал я.

— Да, с трудом привык. Кругом — сталь и железо. Удирал. Но, как видно, не сладко на бережку пришлось. Явился опять, весь ободранный. Гроза корабельных крыс!

— Прошу садиться, — предложил офицерам Алексей Емельянович.

На накрахмаленной скатерти в белой супнице дымились щи.

Все быстро расселись. По правую руку командира сел комиссар, рядом с ним посадили меня, за мной — Павлин; против командира на противоположном конце стола — Коган, а на диване у переборки — Володя Гуцайт, Кузнецов и Кушлак.

Алексей Емельянович разлил густые щи по тарелкам, и все принялись с аппетитом есть…

За компотом завязалась беседа. Из разговора я понял, что городок привык к морякам, появившимся меньше года назад на Дунае. Боевые корабли стали такой же деталью пейзажа, как и сады с разросшимися яблонями, виноградники, белые домики под разноцветными крышами, каштаны на тихих улицах и единственный в городке кинематограф «Первомай». Моряки быстро сдружились с населением городка.

У городских комсомольцев собираются прослушать доклад на международную тему — зовут с корабля моряка. К большому празднику на собрание просят докладчиком комиссара. Нужна консультация по военным вопросам — тоже обращаются к морякам. О художественной самодеятельности — и говорить нечего. А матросский оркестр играет по вечерам на бульваре.

Поговорили о том, что случилось за день на кораблях, посмеялись над тем, что на соседнем корабле корабельный медведь стянул со стола скатерть с посудой. Комиссар сообщил: на палубе вечером будут показывать «Большой вальс».

— «Большой вальс», — усмехнулся Кузнецов. — Голубой Дунай, любовь Штрауса, фонарики в вечернем саду… Фонарики! Голубой Дунай! А соседи новые батареи развернули, весь Дунай замутили минными постановками…

— Это немцы все, немцы, — вставил, отрываясь от еды, Павлин. — Распоряжаются, как у себя в фатерланде. Весь берег ими кишит. В простой бинокль видно.

— Масло наше жрут… А сами — пушки против нас, — продолжал возмущаться Кузнецов. Если что, их батареи накроют огнем весь фарватер: немцы заваливают его на всем протяжении минами. Попробуй тогда прорвись к морю.

— Война?.. Чепуха! У нас с немцами договор, — сказал кто-то.

— Дипломатия дипломатией, а от этого гада Гитлера всякой подлости можно ждать, — возразил комиссар.

— Если завтра война, если завтра поход, — напел Коган.

— Да, если завтра война! — сверкнул глазами Кузнецов.

— Пойти бы разведать к ним, что они там затеяли, — мечтательно сказал Гуцайт.

— Пойди-ка разведай. Такую разведку тебе зададут из Наркоминдела, ввек не очухаешься… Договор!

— А я полагаю, Кузнецов, — сказал Харченко, — прежде чем прорываться к морю, твой главный калибр без всякой дипломатии разобьет к чертовой матери все их пушки…

— Да уж, мои комендоры не подкачают, — сказал Кузнецов с гордостью.

— А мои орлы откорректируют, — подхватил Гуцайт.

— Расхвастались, — сощурив добрые серые глаза, сказал комиссар.

— Наш главный калибр потягается с любой береговой батареей! — воскликнул Кузнецов.

— Не сомневаюсь. С одной — да. А с несколькими? Если не мы — их, а они — нас?

— Они — нас? И думать не хочу о подобном вздоре! — горячо воскликнул Харченко и ударил кулаком по столу. — Нет уж, Алексей Дмитриевич, мы с ними поспорим. И одолеем их, черт возьми!

— Удивляюсь, что заставляет вас сомневаться в «Железнякове»? — недовольно пробурчал Павлин.

«А ну, еще, еще!» — дразнили повеселевшие глаза комиссара. Я понял, что он шутки ради разжигает молодой задор офицеров.

Все встали и разошлись по каютам. Офицеры готовились сойти на берег. Чистили ботинки и пуговицы, брились, гладили брюки. Я в город решил не идти. Алексей Емельянович сказал, что я могу отдохнуть, а потом он готов со мной побеседовать. Я сказал, что спать не хочу, и тогда светлоусый Павлин, промолчавший почти весь обед, пригласил меня зайти к нему в каюту.

— Я на берег все равно не пойду. Делать нечего. Через неделю жена с сынишкой приедут, тогда нагуляюсь… Больше года их не видал…

Он сел на железную койку, подвинулся, оставив мне место, и сказал:

— Спрашивайте.

Я поинтересовался его, Павлина, боевой частью.

— Ого! Значит, знаете, как у нас именуется мое хозяйство? Да, совершенно правильно, БЧ-5, я — командир БЧ-5. Ну, что ж? Служба у нас спорится, можно сказать. Ребята мои — отличные: и главный старшина Наконечный, и машинисты Долбня и Тренкаль, и все остальные. Любят повеселиться, побалагурить, сплясать и спеть. Но у машин, в промасленных своих комбинезонах, они превращаются в тигров. Скажи им — сдвинь гору, и сдвинут; скажи им — пусть машина даст двойное число оборотов, и она — даст. Моих орлов хвалит даже Алексей Емельянович Харченко, а уж если он кого-нибудь хвалит, значит заслужили. Командир скуповат на похвалы. Он не придирчив, но требователен и больше всего к себе самому, неустанно учится. Свет у него в каюте до поздней ночи горит. А утром он раньше всех на ногах, и его можно встретить и в машинном отсеке, и на камбузе, и в броневой башне. Ничто не ускользнет от него. Острый глаз! Решения принимает безоговорочно, быстро. И экипаж его любит. Ценят за то, что для каждого он находит и веселую шутку, и острое, и теплое слово. Ему всего двадцать пять, но матросы зовут его между собой «отцом» и «форменным командиром». А он их — мне это нравится — называет «своими хлопцами». К нему приходят и с горестями, и с радостями.

А стоит Алексею Емельяновичу отчитать кого-нибудь, тот из шкуры вылезет, чтобы исправиться и заслужить одобрение… Да что говорить! На корабле — ни одного нарушения дисциплины, ни одного неблаговидного поступка. Ни ссор, ни обид. Живем дружной семьей. На корабле, впрочем, и нельзя жить иначе. Дни и ночи мы вместе, живем в тесноте, бок о бок друг с другом, и человеку неуживчивому, грубияну, неряхе — на корабле не прожить… Что еще вам сказать? Мы любим наш маленький корабль, как живое существо. Команда говорит, что он рожден под счастливой звездой. Пожалуй, это сущая правда… Да вот спросим Когана. Эй, звездочет! — крикнул Павлин в раскрытую дверь проходившему штурману. — Покажи-ка товарищу корреспонденту нашу счастливую звезду!

— Нет такой звезды, — заглянул Коган в каюту.

— Голову даю на отсечение — есть!

— Да что ты, Миня, в самом деле! Взрослый человек, офицер, а во всякую ерунду веришь…

— Эта звезда существует! — подскочил Павлин на койке. — Путеводная наша звезда!

— Чушь! — отмахнулся штурман. — Ну, везет человеку, везет кораблю, вот и говорят: «Он родился, он ходит под счастливой звездой». А где она, эта звезда, кто и где ее видел?

— Я! — вскочил Павлин. — В небесах! Вернешься вечером, покажу. И корреспонденту покажем…

— Прошу прощения, спешу, — откозырял Коган.

— Знаю, куда спешишь, курчавый тигр в человеческом образе! — крикнул ему Павлин вслед. — А звезда все-таки есть, — подмигнул он мне. — Звездочета — не слушайте. Циник…

И я так и не понял, шутит он или всерьез убежден в существовании «счастливой звезды» корабля.

Живут на свете радиолюбители и радиотехники, но живут и радиоэнтузиасты. Таким был Георгий Ильинов, перехвативший меня, когда я вышел от Павлина, и зазвавший в свою каюту. Радист на корабле — важная фигура. Он первым узнает важнейшие новости, первым получает приказы, улавливает SOS кораблей, застигнутых штормом. Он слышит таинственные и непонятные шифры, носящиеся в эфире, концерты и оперы из Киева и Москвы и завывания западных джазов. Подружиться с радистом для корреспондента, пожалуй, дело стоящее. У Ильинова было открытое, добродушное лицо. Парень был белокурый; накрахмаленная матросская форменка ловко сидела на его крепкой груди; из-под нее синели полоски тельняшки. Он предложил мне взять наушники. Я услышал веселую песенку, потом вальс, потом немецкие слова, выкрикивавшиеся без всякой связи и смысла, потом нервный стрекот морзянки.

— Шифром шпарят, — пояснил Ильинов. — Уже несколько дней. Морзянку слышите? Какой-то гад дает с нашего берега. Я первый услышал. Потом и на других кораблях уловили. С ног сбились органы, не запеленгуют никак. Передвигается, сволочь!

— А одного гада на днях под водой выловили, как рыбу, — сообщил он. — Подбирался к «Железнякову» и к пирсам. Отправили в особый отдел, — словно отвечая на мои мысли, сказал Ильинов. — А ско-ользкий, гад. Жиром намазан…

— Вы его видели?

— А я его и поймал, — равнодушно ответил Ильинов.

И об этом писать нельзя, как нельзя было дать в газету корреспонденцию о похождениях «невидимого поста»!

Нельзя писать потому, что спугнешь последователей этого горе-купальщика!

Я долго просидел в каютке Ильинова, так тесно загроможденной аппаратурой, что к койке можно было подобраться с большим трудом.

Я любил этот малознакомый мне мир, именуемый кораблем, и хотел освоить его. «А что, если попытаться написать книгу об этих славных людях — матросах, офицерах? — пришла в голову мысль. — Ведь энтузиастов моря и флота у нас среди молодежи — не мало. Прочтут с удовольствием!»

И я — загорелся…