Книга: Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина

Назад: Глава 7 СУПЕРГЕТЕРОДИН

Дальше: Характеристики электронных ламп (справочные листы 184-219)

Глава 8

НАСТОЯЩИЙ ПРИЕМНИК

Сделаны последние пайки, закреплены сердечники в катушках после окончательной настройки контуров, проверена работа супергетеродина на различных диапазонах и в разное время. Приемник работает хорошо, принимает много станций на длинных, средних, а также на коротких волнах, усилитель низкой частоты громко и чисто воспроизводит грамзаписи.

И все же то, что вы построили, трудно назвать настоящим приемником: большие габариты, громоздкая конструкция, отсутствие футляра — все это заставляет считать, что нами построен лишь действующий макет приемника. Кстати, постройка макета является обязательным этапом в создании какого-либо электронного устройства (рис. 145).

Рис. 145. Обычно для проверки новой схемы какого-либо электронного устройства делают электрический макет.

Опытные конструкторы, квалифицированные радиоспециалисты, прежде чем разрабатывать опытный образец приемника или телевизора, строят электрические макеты отдельных узлов, на которых изучают и отрабатывают схемы, уточняют данные деталей, режим ламп и т. д. Лишь после того как макет окончательно отработан, можно приступать к постройке опытного образца.

Подобным образом поступим и мы — построив действующий макет супергетеродина, выполненный на отдельных панелях, перейдем к изготовлению настоящего приемника, который по своей конструкции должен быть похож на один из промышленных образцов. Все детали приемника будут размещены на одном небольшом деревянном, а еще лучше металлическом шасси, которое мы установим в деревянный футляр. При этом приемник не только приобретет хороший внешний вид. Разместив все детали на одном шасси, мы сделаем монтаж более компактным и аккуратным, уменьшим число опорных монтажных лепестков и сократим длину соединительных проводов. Благодаря этому ослабятся паразитные обратные связи и появится возможность повысить усиление отдельных каскадов. Кроме того, благодаря сокращению соединительных проводов уменьшатся наводки и снизится уровень фона.

Конструктивных вариантов приемника может быть бесчисленное множество. Выбирая тот или иной вариант, вы можете взять за образец какой-нибудь заводской приемник — «Рекорд», «Зарю», «Волну» и т. п. Можно воспользоваться и образцом радиолюбительской конструкции. Можно, наконец, создать конструкцию самому. Для этого нужно тщательно измерить размеры основных деталей и, вооружившись листом миллиметровки, найти наиболее удачный вариант их размещения и необходимые размеры шасси.

ТРИ СХЕМЫ…

На чертежах 18, 21 и 22 показаны три конструктивных варианта радиолюбительских супергетеродинов. Любой из них вы можете взять за основу при конструировании своего приемника. Все три приемника выполнены по примерно одинаковым схемам, но на различных типах ламп.

Схема первого из приемников (чертеж 19) почти полностью повторяет схему нашего электрического макета: здесь применены те же усилительные лампы: 6И1П, 6К4П, 6Ж1П, (6ЖЗП) и 6П1П, те же схемы отдельных узлов: входной цепи, преобразователя частоты, детектора усилителей ПЧ и НЧ, а также сохранена нумерация основных деталей. Некоторое отличие представляет лишь схема регулировки тембра и блока питания.

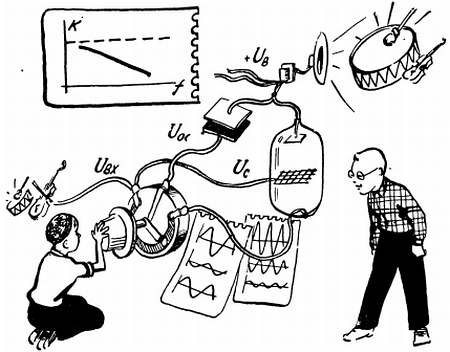

Регулировка тембра осуществляется в специальной цепи отрицательной обратной связи, которая возникает благодаря включению конденсатора С31 между анодом и управляющей сеткой лампы Л4. Так как емкость конденсатора С31 очень мала, то этот конденсатор не пропускает из анодной цепи на сетку низшие звуковые частоты, и обратная связь в основном существует лишь на высших звуковых частотах. А поскольку обратная связь в данной схеме получается отрицательной, то она ослабляет сигнал, поступающий на сетку лампы с предыдущего каскада, причем ослабляет лишь высшие звуковые частоты этого сигнала. Иными словами, благодаря введению обратной связи у частотной характеристики усилителя появляется «завал» в области высших частот (рис. 146).

Рис. 146. Если цепь отрицательной обратной связи имеет разное сопротивление на высших и низших частотах, то с ее помощью можно регулировать тембр.

Нарисованная нами картина в полной мере относится к случаю, когда движок потенциометра R16 («регулировка тембра») находится в верхнем (по схеме) положении и все напряжение, поступающее через конденсатор С31, полностью подается на сетку лампы. Теперь представьте себе, что движок потенциометра R16 находится в крайнем нижнем положении. В этом случае конденсатор замкнут на «землю», напряжение обратной связи на сетку не поступает, и «завала» частотной характеристики нет. Совершенно ясно, что если мы будем перемещать движок потенциометра из одного крайнего положения в другое, то будет изменяться глубина обратной связи, а вместе с ней и степень «завала» частотной характеристики, то есть, иными словами, будет происходить регулировка тембра.

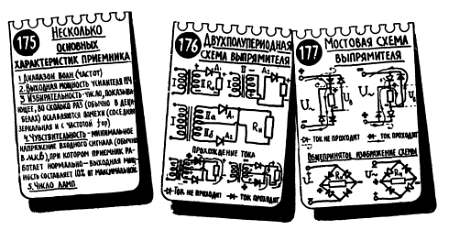

В блоке питания рассматриваемого приемника выпрямитель выполнен по так называемой мостовой схеме (лист 177). Прежде чем разбирать ее, нам придется коротко остановиться на схеме двухполупериодного выпрямителя (лист 176), которая используется во втором приемнике.

Рассмотренная нами ранее (стр. 168) схема выпрямителя называется однополупериодной. Название это связано с тем, что в таком выпрямителе ток через вентиль проходит лишь в течение одной половины периода, а во время второго полупериода наступает пауза — вентиль тока не пропускает. Особую рать при этом играет первый конденсатор фильтра — Сф1 (С34). Когда вентиль пропускает ток, этот конденсатор заряжается (то есть накапливает заряды), а во время паузы он разряжается через нагрузку — через анодные цепи ламп. Учитывая все это, конденсатор Сф1 можно назвать накопительным конденсатором. Именно благодаря этому конденсатору ток через нагрузку протекает все время, а не только в те моменты, когда проходит ток через вентиль.

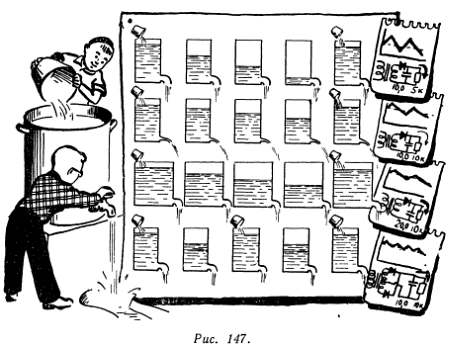

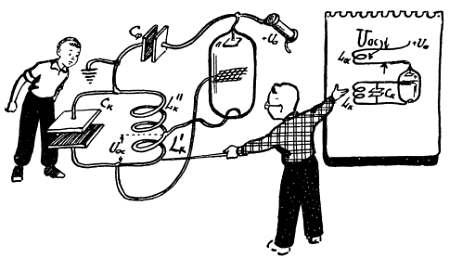

Чтобы лучше уяснить рать накопительного конденсатора, представьте себе, что у вас имеется бак с открытым краном у самого дна и что кто-то через равные промежутки времени ведром доливает в этот бак воду (рис. 147).

Рис. 147. Первый конденсатор фильтра Сф1 (С34) можно сравнить с баком, который периодически наполняется водой (импульсы тока через вентиль) и отдает эту воду в виде непрерывной струи (постоянный ток, потребляемый нагрузкой).

Можно так подобрать емкость бака и количество доливаемой воды, что бак никогда не будет оставаться пустым и из крана все время будет бежать струя воды. Такая система очень похожа на наш выпрямитель: бак играет рать накопительного конденсатора Сф1, открытый кран характеризует потребление тока нагрузкой, а доливание воды ведром напоминает импульсы тока, которые проходят через вентиль пятьдесят раз в секунду. Что же касается выпрямленного напряжения, то его можно сравнить со средним давлением воды на дно бака. Очевидно, это давление зависит от среднего уровня воды в баке.

Развивая наше сравнение, можно сделать ряд очень интересных выводов относительно работы выпрямителя. Прежде всего отметим, что ток через нагрузку будет пульсировать, то есть будет периодически меняться по величине, подобно тому как меняется скорость воды, вытекающей из крана (чем ниже уровень воды в баке, тем медленнее она вытекает). Мы уже знаем, что, для того чтобы сгладить пульсацию тока, в фильтр выпрямителя вводят дроссель (или сопротивление) и еще один конденсатор Сф2 (С35). Попутно заметим, что, чем больше потребляемый ток, тем сильнее будут его пульсации (чем больше открыт, кран, тем резче меняется уровень воды за время между двумя доливаниями). Величина пульсаций зависит также и от емкости накопительного конденсатора: чем больше эта емкость, тем большую энергию накопит конденсатор в то время, когда вентиль пропускает ток, тем меньше будут пульсации.

Аналогично при увеличении емкости бака возрастет объем запасаемой в нем воды и уменьшается влияние открытого крана: чем больше запас воды, тем меньше меняется ее уровень за время между двумя доливаниями.

От величины потребляемого тока и от емкости накопительного конденсатора Сф1 сильно зависит и напряжение на выходе выпрямителя: чем больше емкость Сф1 и чем меньше потребляемый ток, тем больше выпрямленное напряжение (чем больше емкость бака и чем меньше воды вытекает через открытый кран, тем больше средний уровень воды в баке). Совершенно очевидно, что ни при каких обстоятельствах напряжение на конденсаторе не может оказаться больше амплитуды переменного напряжения, которое подводится к выпрямителю и через вентиль заряжает накопительный конденсатор. Точно так же максимальный уровень воды в баке не может быть выше уровня ведра, из которого заливают этот бак, — вода может литься сверху вниз, но не наоборот.

Что же касается выпрямленного, то есть среднего напряжения, то его величина, как мы уже отмечали, зависит от емкости Сф1 и потребляемого тока и практически на 20–50 % меньше амплитуды переменного напряжения. Выпрямленное напряжение оказывается равным амплитуде переменного напряжения лишь при «холостом ходе», то есть тогда, когда выпрямитель работает без нагрузки. И, наконец, последнее — уровень воды в баке не должен превышать высоты его стенок, иначе вода перельется через верх.

Так же и напряжение, подводимое к конденсатору, не должно превышать величину, на которую он рассчитан, иначе произойдет пробой этого конденсатора (повреждение изолятора и короткое замыкание обкладок). Оба конца повышающей обмотки силового трансформатора окажутся замкнутыми через вентиль, в результате чего в цепи пойдет большой ток и трансформатор и вентиль, быстро перегревшись, выйдут из строя.

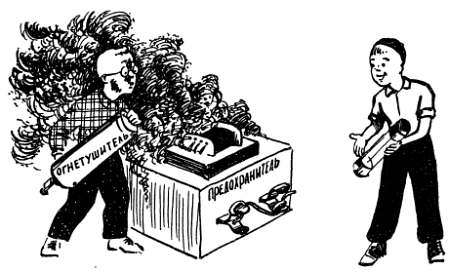

Следует заметить, что, когда возрастает ток в повышающей обмотке, увеличивается потребляемая трансформатором мощность, а следовательно, и ток в сетевой обмотке, куда включен предохранитель. Это значит, что в случае «пробоя» конденсатора фильтра мгновенно сгорит предохранитель и одна из самых дорогих деталей приемника — силовой трансформатор — будет спасен (конечно, лишь в том случае, если вы еще не успели заменить настоящий предохранитель толстым «жучком», рис. 148).

Рис. 148. Устанавливая вместо плавкого предохранителя более толстый провод, вы рискуете вывести из строя силовой трансформатор и ряд других деталей.

Обратите внимание на то, что в верхнем и нижнем рядах рисунка 147 изображены совершенно одинаковые баки и в то же время во втором случае пульсации намного меньше, а средний уровень воды заметно выше. А дело здесь в том, что бак, расположенный в нижнем ряду, доливается в два раза чаще, чем верхний, и поэтому уровень воды меняется весьма незначительно.

Рассуждая подобным образом, можно прийти к следующему выводу: чем чаще мы будем подзаряжать накопительный конденсатор фильтра Сф1, тем больше будет выпрямленное напряжение и меньше будут его пульсации.

Но как можно увеличить частоту импульсов зарядного тока? Ведь не можем же мы изменить частоту переменного напряжения, которое подводится к вентилю — эта частота всегда равна 50 гц («частота сети»)!

Оказывается, что есть другой путь. Чтобы подзаряжать конденсатор Сф1 не пятьдесят раз. в секунду, а сто раз, достаточно использовать напряжение второго полупериода, во время которого вентиль обычного однополупериодного выпрямителя тока не пропускает. Нам уже давно известно, что любой вентиль пропускает ток лишь во время положительных полупериодов переменного напряжения, а во время отрицательных полупериодов диод оказывается включенным в обратном направлении (или на аноде кенотрона оказывается «минус») и тока в цепи нет. Но ведь сами названия «положительный» и «отрицательный», которые мы присвоили полупериодам переменного напряжения, совершенно условны. Можно включить вентиль так, что он будет пропускать ток во время первого, третьего, пятого и других нечетных полупериодов. Если повернуть вентиль в обратную сторону (лист 176), ток через нагрузку будет протекать во время второго, четвертого, шестого и других четных полупериодов. Если же взять силовой трансформатор с двумя одинаковыми повышающими обмотками и два вентиля, то можно построить схему, где ток через нагрузку будет протекать в одну и ту же сторону как во время четных, так и во время нечетных полупериодов (лист 176).

Такой выпрямитель получил название двухполупериодного. Совершенно ясно, что в двухполупериодном выпрямителе подзарядка накопительного конденсатора будет происходить уже не пятьдесят, как это было в однополупериодном, а сто раз в секунду. При этом, как уже отмечалось, увеличится выпрямленное напряжение (обычно на 15–25 %) и заметно уменьшатся пульсации. Кроме того, при переходе на двухполупериодное выпрямление основная частота пульсаций увеличится вдвое. Это значит, что конденсаторы фильтра Сф1 и Сф2 легче будут замыкать на «землю» переменную составляющую выпрямленного тока, так как, чем больше частота, тем меньше емкостное сопротивление конденсаторов.

Есть у двухполупериодного выпрямителя и свои недостатки — для него нужно иметь два вентиля и две повышающие обмотки. Что касается двух вентилей, то это не так уж страшно, особенно в тех случаях, когда применяется кенотрон. Дело в том, что почти все кенотроны делают с двумя анодами и поэтому одной лампы вполне достаточно для двухполупериодного выпрямителя. Поскольку в таком выпрямителе катоды вентилей все равно соединяют вместе, то в большинстве двуханодных кенотронов делают один общий катод. Именно с этого общего катода на нагрузку подается «плюс» выпрямленного напряжения, то есть с катода кенотрона напряжение должно подаваться к анодным и экранным цепям усилительных ламп.

В силовом трансформаторе вместо двух повышающих обмоток наматывают одну обмотку с удвоенным числом витков и от середины ее делают отвод. С этого отвода, который является общим выводом обеих частей повышающей обмотки, к нагрузке подводится «минус» выпрямленного напряжения, то есть средний вывод — «средняя точка» — должен быть подключен к катодам усилительных ламп.

В подавляющем большинстве случаев средний вывод соединяется с металлическим шасси или с «заземленным проводом», куда, как известно, подключаются и катоды ламп. Исключение составляет лишь схема получения смещения за счет общего тока (лист 139).

То, что мы выполнили обе повышающие обмотки в виде одной, не устранило второго недостатка двухполупериодного выпрямителя, так как в такой объединенной обмотке число витков в два раза больше, чем в одной обмотке однополупериодного выпрямителя. Так, например (лист 116), если у нас был однополупериодный выпрямитель, повышающая обмотка которого содержала 1200 витков и давала эффективное переменное напряжение 200 в (амплитуда 280 в), то для постройки аналогичного двухполупериодного выпрямителя повышающая обмотка должна содержать 2400 витков (2 х 1200), а между крайними выводами этой обмотки будет действовать эффективное напряжение 400 в (амплитуда около 600 в).

Увеличение числа витков повышающей обмотки крайне нежелательно, так как при этом усложняется изготовление трансформатора и увеличиваются его габариты Поэтому там, где это возможно, строят двухполупериодный выпрямитель по так называемой «мостовой» («мостиковой») схеме, которая позволяет обойтись лишь одной повышающей обмоткой. Это значит что из обычного однополупериодного выпрямителя можно собрать по мостовой схеме двухполупериодный, без замены и даже без переделки силового трансформатора.

Работа мостовой схемы особого пояснения не требует. В ней используется четыре вентиля, и включены они так, что во время обоих полупериодов через нагрузку проходит ток, причем этот ток всегда проходит в одну и ту же сторону (лист 177). Мостовую схему принято вычерчивать в виде квадрата, каждая сторона которого содержит вентиль, одна диагональ — нагрузку, а вторая — генератор переменного тока. В нашем приемнике, схема которого приведена на чертеже 19, используется тот же силовой трансформатор от приемника «Рекорд», что и в блоке питания макета (чертеж 9), но благодаря двухполупериодному выпрямителю (мостовая схема) несколько повышается анодное напряжение, а также уменьшается уровень фона.

При выборе трансформатора для мостовой схемы нужно помнить, что его повышающая обмотка ни в коем случае не должна соединяться с накальной, так как последняя заземляется.

Второй приемник (чертеж 20) выполнен на лампах с так называемым октальным восьмиштырьковым цоколем. Такие лампы с металлическими и стеклянными баллонами начали широко выпускать еще в 1935–1936 годах, и на протяжении более чем двадцати лет они были основным типом приемно-усилительных ламп. Еще и сейчас различные лампы с октальным цоколем очень широко используются радиолюбителями.

Приемник имеет несколько известных нам схемных особенностей и, в частности, регулятор тембра в цепи обратной связи и двухполупериодный выпрямитель на кенотроне 5Ц4С. Особенностью этого кенотрона является то, что катод внутри баллона соединен с нитью накала. Напомним, что с катода кенотрона мы снимаем «плюс» выпрямленного напряжения, и поэтому питание накала кенотрона осуществляется от отдельной обмотки, тщательно изолированной от всех других обмоток, которые так или иначе соединены с «землей». В выпрямителе используется весьма распространенный силовой трансформатор ЭЛС-2, имеющий следующие данные: сердечник Ш32х40, секции первичной обмотки Iа и Iв (напряжение 110 в) содержат по 400 витков провода ПЭ-0,33, а секции Iа и Iб (напряжение 17 в) — по 60 витков того же провода. Повышающая обмотка содержит 1730 витков с отводом от середины (2 х865 витков) провода ПЭ-0,18, обмотка накала ламп — 26 витков ПЭ-1,0, обмотка накала кенотрона — 20 витков ПЭ-0,93. На каркасе обмотки располагаются, как обычно: сначала идут сетевые обмотки, затем повышающая и, наконец, обе накальные. Между сетевой и повышающей обмотками, как правило, располагается один слой тонкого провода, имеющий лишь один вывод. Это так называемый электростатический экран, который препятствует прохождению помех из сети в приемник. Вывод электростатического экрана необходимо заземлить (иногда это уже сделано в самом трансформаторе).

В силовом трансформаторе ЭЛС-2 применена оригинальная система переключения сетевых обмоток (лист 117). При напряжении сети 220 в включаются последовательно секции Iа и Iв, каждая из которых рассчитана на напряжение 110 в (110 в + 110 в = 220 в). При напряжении сети 110 в эти секции соединяются параллельно, а это равносильно включению одной секции с удвоенным сечением провода.

То, что при напряжении 110 в сечение провода сетевой обмотки должно быть больше, чем при напряжении 220 в, вполне понятно: поскольку приемник всегда потребляет одну и ту же мощность, то при более низком напряжении ток в сетевой обмотке оказывается больше. Так, например, если приемник потребляет от сети 66 вт, то при напряжении 220 в по сетевой обмотке пойдет ток 0,3 а, а при напряжении 110 в этот ток будет равен 0,6 а. А чем больше величина тока в какой-либо обмотке, тем больше должно быть и сечение ее провода, чтобы этот провод не перегревался. Чем больше сечение провода, тем больше его поверхность, тем лучше этот провод излучает тепло, тем, следовательно, больший ток можно пропускать по нему, не опасаясь перегрева. Кроме того, увеличивая сечение провода, мы уменьшаем его сопротивление, а значит, уменьшаем ту часть подводимого напряжения, которая неизбежно теряется на самой обмотке. Если бы, включив приемник в сеть 110 в, мы не увеличили сечение провода сетевой обмотки (а это как раз и достигается параллельным соединением секций), то трансформатор начал бы перегреваться, а кроме того, заметно уменьшилось бы напряжение на всех его обмотках за счет чрезмерного падения напряжения на сетевой обмотке.

При работе приемника от сети 127 в к параллельно соединенным секциям Iа и Iв добавляются еще и две параллельно соединенные секции Iб и I г (на 17 в каждая; 110 в + 17 в = 127 в). Все необходимые переключения сетевых обмоток осуществляются с помощью октального (восьмиштырькового) цоколя от лампы и обычной ламповой панельки. Если вам придется самим составлять подобную схему переключений, то запомните, что при последовательном включении секций начало одной из них необходимо подключать к концу другой, а при параллельном включении начало соединяется с началом, а конец — с концом (все это при условии, что все секции намотаны в одну и ту же сторону). Схема переключения обмоток на чертеже 20 практически не отличается от схемы, приведенной на листе 117. Разница состоит лишь в месте отвода в одной из сетевых обмоток.

В обоих сетевых приемниках через сопротивление фильтра выпрямителя R19 проходят анодные и экранные токи всех ламп. При этом, конечно, на сопротивлении R19 теряется значительная часть выпрямленного напряжения, и к лампам подводится напряжение не более 160–180 в. Как вы уже знаете, эту величину можно заметно повысить, если анодный ток выходной лампы пропустить помимо сопротивления фильтра (чертеж 9, лист 125). Для этого достаточно напряжение на анод лампы (провод АЛ4) подать с конденсатора С34 и исключить одно из сопротивлений R19, чтобы улучшить фильтрацию напряжения, подводимого к лампам Л1, Л2, Л3 и экранной сетке Л4. В результате напряжения на электродах повысятся на 20–25 %, увеличится выходная мощность, улучшится чувствительность приемника. Что же касается изменений в схеме, то практически иногда возникает необходимость лишь несколько увеличить сопротивление R6 (чертеж 19) или R4 (чертеж 20).

Кроме регулятора тембра и двухполупериодного выпрямителя, во втором приемнике имеются еще две схемные особенности: трехточечная схема гетеродина и система АРУ с задержкой. Обе они заслуживают серьезного внимания, так как находят очень широкое применение в промышленных и любительских приемниках.

В серии ламп с октальным цоколем имеются четыре типа, предназначенных для использования в преобразователе частоты. Это лампы 6К8, 6А8, 6Л7 и 6А7.

Лампа 6К8 устроена почти так же, как и 6И1П, однако выпускалась она в очень небольших количествах и встречается довольно редко. Лампа 6А8 лет пятнадцать — двадцать назад применялась широко, и поэтому она и сейчас еще часто встречается у радиолюбителей. Особенность этой лампы заключается в том, что у нее анод гетеродинной (триодной) части выполнен в виде спирали и вместе с управляющей сеткой гетеродинной части помещен вблизи катода на пути общего электронного потока. Благодаря этому отпадает необходимость во второй управляющей сетке в преобразовательной части лампы. Используя лампу 6А8, гетеродин можно собирать по обычной схеме и на тех же катушках, которые предназначены для лампы 6И1П (может оказаться необходимым лишь подобрать число витков в катушках обратной связи).

Старая лампа 6Л7 и сравнительно новая 6А7 (лампа 6А7 в свое время имела еще ряд названий: 6SA7, 6А10 6А10C) предназначены для работы с отдельным гетеродином, то есть с гетеродином, выполненным на отдельной лампе, например на триоде. Поэтому в лампах 6Л7 и 6А7 триодной части нет и лишь имеются две управляющие сетки: на одну из них подается сигнал из входной цепи а к другой подводится высокочастотное напряжение от отдельного гетеродина.

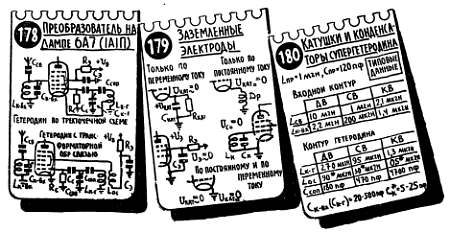

Опыт эксплуатации лампы 6А7 показал, что она обладает хорошими качественными показателями, и были созданы схемы, позволяющие использовать лампу 6А7 в преобразователе частоты… без отдельного гетеродина. Одна из таких схем (первая схема на листе 178) получила очень широкое распространение, ее можно встретить в приемниках «Урал-52», «Урал-50», «Балтика», «Рекорд-57», «Рекорд-52», «Электросигнал-2», «Минск», «Москвич», «Рига-6», «Рига-10» и многих других. Именно эту схему мы применим и в нашем приемнике.

Для того чтобы создать положительную обратную связь, без которой, как известно, гетеродин не может работать, совсем не обязательно делать специальную катушку обратной связи. Можно включать контур в анодную цепь лампы и с этого же контура подать напряжение на управляющую сетку (напряжение обратной связи). Подобные схемы получили название трехточечных, потому что здесь к контуру подключены все три электрода лампы: анод, катод и управляющая сетка. Известны две основные трехточечные схемы: с индуктивной и емкостной обратной связью (лист 167). В первом случае напряжение положительной обратной связи подается на сетку с части витков контурной катушки, а во. втором случае — с делителя, который образован двумя контурными конденсаторами. В нашем приемнике гетеродин выполнен по трехточечной схеме с индуктивной обратной связью и с заземленным по высокой частоте анодом, роль которого выполняет экранная сетка лампы 6А7 (лист 178).

Мы уже отмечали, что для упрощения монтажа в качестве одной из цепей используют металлические шасси, монтажную панель приемника или общий «земляной» провод, а детали, соединенные с шасси, называют «заземленными». Во всех приемниках к шасси подключают «минус» выпрямителя и поэтому «заземляют» катоды всех ламп. Анодный ток лампы, как известно, состоит из постоянной и переменной составляющих, и заземлить катод для одной из них еще не значит заземлить его для другой. Так, например, когда в катодную цепь, то есть между катодом и шасси, мы включаем сопротивление, шунтированное конденсатором (лист 179), то заземляем катод только для переменной составляющей (как говорят обычно, катод заземлен по переменной составляющей). Для постоянной составляющей катод можно считать заземленным лишь условно, так как на сопротивлении Rкaт, то есть между катодом и шасси, действует небольшое постоянное напряжение. Если же мы соединим катод с шасси через дроссель, то он (катод) окажется заземленным лишь по постоянному току, так как для переменного тока дроссель будет обладать большим сопротивлением.

Все, что мы говорили о заземленном катоде, можно отнести к аноду, экранной сетке и управляющей сетке. Так, например, анод практически никогда не бывает заземленным по постоянному току, так как на анод подается «плюс», а заземляется почти всегда «минус» анодного выпрямителя; чрезвычайно редко встречается анод, заземленный по переменному току, так как в анодную цепь, как правило, включается сопротивление нагрузки. Экранная сетка, наоборот, по переменному току всегда заземлена через блокировочный конденсатор Сэ.

Упрощенная схема гетеродина нашего приемника приведена на рисунке 149.

Рис. 149. В преобразователе на лампе 6А7 гетеродин собран по трехточечной схеме, где напряжение обратной связи подается на сетку с части витков контурной катушки, а анод (его роль выполняет экранная сетка) для высокочастотного тока заземлен через конденсатор.

Из этой схемы видно, что для переменного тока катод лампы не заземлен, так как соединен с шасси через часть контурной катушки L"к. Заземлен для переменного тока анод лампы (через конденсатор Сф). Часть контура L"к включена между анодом и катодом (анодная нагрузка), а с части контура L'к снимается напряжение положительной обратной связи. Когда такая схема выполняется на лампе 6А7, то в гетеродине используется катод, одна из управляющих сеток (обычно первая) и экранная сетка, выполняющая «по совместительству» роль анода гетеродина. С этой «ролью» экранная сетка справляется прекрасно, так как на нее, так же как и на анод, подается постоянное напряжение, а по переменному току эта сетка заземлена через конденсатор Сэ (лист 178).

Для приемника можно взять те же гетеродинные катушки, которые использовались с лампой 6И1П. При этом катушки обратной связи (L8, L10, L12) нужно будет удалить, а у контурных катушек (L7, L9 и L11) сделать отвод (рис. 149) от одной трети общего числа витков. Катушки включаются так, чтобы меньшая часть витков соответствовала секции L"к (включается между катодом и шасси), а большая часть витков секции L'к (включается между катодом и управляющей сеткой).

При желании можно использовать имеющиеся у нас катушки без всякой переделки, собрав гетеродин по нижней схеме, приведенной на листе 178. Здесь экранная сетка лампы 6А7, как и в предыдущей схеме, играет роль анода гетеродина Основная разница состоит в том, что во втором случае катушки обратной связи включены непосредственно в цепь экранной сетки и поэтому ее уже нельзя заземлить через конденсатор Сэ. В результате этого ухудшаются усилительные свойства лампы и несколько падает чувствительность приемника.

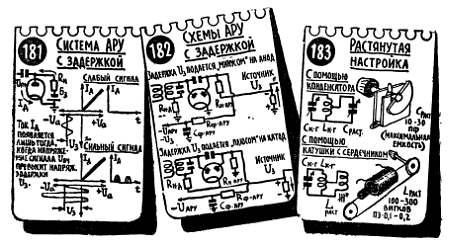

И, наконец, последняя схемная особенность рассматриваемого приемника состоит в том, что в нем применяется система АРУ с задержкой (рис. 150, лист 181, 182).

Рис. 150. Вместо того чтобы выключать АРУ при приеме слабых сигналов, можно подать на анод диода небольшое отрицательное (или, что то же самое, на катод положительное) напряжение задержки.

Прежде чем разбирать эту систему, скажем, зачем она нужна.

Основная «работа» системы АРУ заключается в том, что она снижает усиление приемника, по мере того как возрастает напряжение сигнала на выходе (стр. 274). Тогда, когда на входе появляется сильный сигнал, система АРУ, резко снизив усиление, предохраняет усилитель низкой частоты от перегрузки, а радиослушателей — от оглушительного по громкости звука.

Но спрашивается, нужно ли снижать усиление приемника, когда уровень входного сигнала возрастает, но все еще остается очень слабым? Конечно, нет, и вы можете сами убедиться в этом на простом примере.

Предположим, что на входе приемника действует сигнал с напряжением 10 мкв. Это очень слабый сигнал, и создаваемый им в громкоговорителе звук будет очень тихим. Теперь предположим, что мы нашли другую станцию, которая создаст на входе приемника сигнал в 20 мкв; это, конечно, тоже очень слабый сигнал, но все же в два раза сильнее первого, и, очевидно, напряжение, которое теперь будет подводиться к громкоговорителю, также возрастет в два раза. Но, к сожалению, как только возрастет уровень сигнала на входе, вступит в действие система ЛРУ. Она уменьшит усиление приемника, и напряжение низкой частоты на выходе детектора возрастет уже не в два, а примерно в полтора раза. Таким образом, действующая «без разбора» система АРУ, которая очень нужна в случае сильного сигнала, приносит лишь вред при приеме слабых сигналов. Можно ли устранить этот недостаток? Очевидно, можно, если автоматически выключать АРУ тогда, когда напряжение входного сигнала мало. Такое выключение и осуществляется в системе АРУ с задержкой.

Представьте себе, что на детектор вместе с высокочастотным напряжением подается и постоянное, причем «минусом» на анод (или, что то же самое, «плюсом» на катод). Совершенно ясно, что отрицательное напряжение на аноде «запрет» диод и тока в нем не будет. А как теперь будет влиять на работу диода подводимое к нему напряжение высокочастотного сигнала? Очевидно, что во время отрицательных полупериодов высокочастотного сигнала запирающее напряжение на аноде диода будет возрастать, а во время положительных полупериодов — уменьшаться. Так, например, если на аноде действует постоянной отрицательное напряжение (напряжение «задержки») —1 в и переменное напряжение с амплитудой 0,5 в, то результирующее напряжение на аноде будет меняться от — 1,5 в (—1 в — 0,5 в = —1,5 в) до — 0,5 в (—1 в + 0,5 в = —0,5 в). При амплитуде сигнала 1 в напряжение на аноде будет меняться от —2 в до 0. Когда же амплитуда сигнала превысит напряжение «задержки» (—1 в), то на аноде моментами будет действовать положительное напряжение и в цепи диода будут появляться импульсы тока (лист 181). Так, например, если амплитуда переменного напряжения равна 2 в, то во время отрицательного полупериода напряжение на аноде будет достигать —3 в (—1 в —2 в = —3 в), а во время положительных полупериодов на аноде будет появляться положительное напряжение + 1 в (—1 + 2 в = + 1 в).

Из всего сказанного следует, что диод, на анод которого подано отрицательное напряжение задержки, начнет детектировать лишь после того, как напряжение сигнала превысит напряжение задержки. Иными словами, при слабых сигналах, которые не создадут на аноде лампы достаточного напряжения, детектор не будет работать. А поскольку в системе АРУ регулирующее напряжение (отрицательное смещение на сетки усилительных ламп) появляется только тогда, когда в цепи диода, а значит, и по сопротивлению нагрузки этого диода пойдет ток, то можно считать, что, подав на анод диода отрицательное напряжение задержки, мы выключаем систему АРУ при приеме слабых сигналов.

В рассмотренной нами упрощенной схеме все получается очень хорошо, кроме одного: приемник с таким детектором… вообще не будет принимать слабых сигналов. Действительно, подав отрицательное напряжение на анод диода, мы не только выключим систему АРУ, но также выключим и детектор. Как говорит пословица, вместе с водой мы выплеснули из лохани и ребенка. Где же выход? А выход есть только один — нужно применить два диода. Один из них будет работать с «задержкой» и создавать регулирующее напряжение АРУ, другой диод будет использоваться для детектирования, и никакого постоянного напряжения мы на него подавать не будем (лист 182).

В схеме нашего приемника используется комбинированная лампа 6Г7 — двойной диод-триод. На триодной части этой лампы собран первый каскад усилителя НЧ, левый (по схеме) диод используется только для детектирования сигнала (детектор), правый — для получения регулирующего напряжения АРУ (выпрямитель АРУ).

Сигнал промежуточной частоты на детектор подается, как обычно, с контура L16С24 и с этого же контура через конденсатор С37 поступает на анод выпрямителя АРУ. В катодную цепь лампы включено сопротивление R15, благодаря которому на самом катоде появляется постоянное положительное напряжение около 1 в относительно шасси.

К шасси через сопротивление утечки R12 подключена управляющая сетка лампы и через сопротивление нагрузки R22 анод правого диода. Это значит, что на аноде правого диода, так же как и на сетке, будет действовать отрицательное напряжение относительно катода (напряжение «задержки» и напряжение «смещения»). Нагрузка детектора R11 подключается не к шасси, а непосредственно к катоду лампы, и поэтому между катодом и анодом левого диода (диод детектора) никакого постоянного напряжения не будет. Кроме рассмотренной схемы, существует еще ряд других способов подачи напряжения задержки на выпрямитель АРУ.

Вот мы и разобрали все схемные особенности первых двух приемников. Рассмотрим теперь схему супергетеродина, изображенную на чертеже 23. Этот приемник собран на батарейных лампах и предназначен для неэлектрифицированных сельских местностей. Приемник можно выполнить также в виде небольшого чемоданчика и использовать в туристских походах.

Приемник собран на четырех широко распространенных лампах: 1А2П, 1К2П, 1Б2П и 2П2П. Можно также применить аналогичные лампы 1А1П, 1К1П, 1Б1П, 2П1П, которые имеют такую же цоколевку и отличаются лишь несколько лучшими параметрами, но зато и повышенным потреблением тока.

Накальные цепи всех перечисленных ламп рассчитаны на питание постоянным током (катоды прямого накала, см. стр. 156) при напряжении 1,2 в. Особо следует отметить лампу 2П2П (2П1П): у нее имеются две соединенные последовательно нити накала, к которым можно подводить напряжение 2,4 в (отсюда и первая цифра в названии лампы). Если же соединить эти нити параллельно, то на лампу нужно подавать напряжение накала 1,2 в. Именно так и сделано в нашем приемнике, и поэтому все его лампы питаются от общей накальной батареи Бн. В качестве батареи Бн можно применить одну банку щелочного аккумулятора или любой гальванический элемент, желательно, конечно, большой емкости, например 1,5 НМЦГ-30 (ЗС). Можно также взять широко распространенный круглый элемент типа «Сатурн» (от карманного фонаря).

Следует заметить, что свежие гальванические элементы развивают э.д.с. 1, 4…1,6 в, а батарейные лампы даже при небольшом перекале (питание повышенным напряжением) быстро теряют эмиссию и выходят из строя. Однако, несмотря на это, гальванический элемент можно смело подключать к приемнику: при подключении нагрузки — накальных цепей ламп — часть напряжения потеряется на внутреннем сопротивлении гальванического элемента и напряжение, подводимое к нитям накала, не превысит 1,1–1,3 в.

В качестве источника анодного напряжения можно применить анодную батарею с напряжением 60–90 в от любого промышленного батарейного приемника.

Преобразовательный каскад приемника выполнен на лампе 1А2П (1А1П), которая по своему устройству очень напоминает лампу 6А7. Во входной цепи для упрощения коммутации используется емкостная связь с антенной. Гетеродин выполнен по обычной схеме с включением катушек обратной связи в цепь экранной сетки, которая играет роль анода гетеродина (лист 178). Усилитель ПЧ собран на лампе 1К2П (1К1П), а усилитель НЧ на лампах 1Б2П и 2П2П (1Б1П, 2П1П). На диодной части лампы 1Б2П собран детектор и выпрямитель АРУ (разумеется, без задержки).

К особенностям рассмотренной схемы можно отнести лишь способ подачи отрицательного смещения на управляющую сетку выходной лампы (Л4). Дело в том, что подавать смещение обычным способом, то есть включая сопротивление в катодную цепь, в батарейном приемнике нельзя, так как в лампах прямого накала в катодной цепи протекает большой ток накала (обычно несколько десятков миллиампер), и включение сопротивления прежде всего приведет к недокалу ламп.

В нашем приемнике сопротивление R18, на котором образуется напряжение смещения, включено в общую «минусовую» цепь (лист 139). Анодные токи всех ламп, проходя по этому сопротивлению (с катода на «землю», с «земли» через R18 на «минус» анодной батареи), создают на нем постоянное напряжение, «минус» которого подводится к управляющей сетке лампы Л4 через развязывающий фильтр R23С38 и сопротивление утечки R17. Все остальные лампы приемника работают без отдельного источника смещения.

Рассмотрев схемы трех одинаковых и в то же время разных супергетеродинов, коротко остановимся на трех возможных вариантах их конструктивного выполнения.

… и ТРИ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивной основой любого приемника является его шасси. Чаще всего шасси делают из какого-нибудь листового металла, например алюминия толщиной 1–1,5 мм или стали толщиной 0,8–1 мм, а иногда из фанеры или гетинакса. Прежде чем обрабатывать шасси (сверлить и пробивать отверстия, загибать края и т. п.), производят его тщательную разметку.

Для первого приемника можно предложить небольшое плоское шасси (чертеж 24, а). На шасси установлены силовой (Тр1) и выходной (Тр2) трансформаторы от приемника «АРЗ-59», стандартный блок конденсаторов и фильтры промежуточной частоты от приемника «Родина-52». Все входные и гетеродинные контуры и соответствующие им подстроечные и сопрягающие конденсаторы закреплены на отдельной панели из органического стекла или другого изоляционного материала (чертеж 18). Панель контуров располагается вблизи переключателя диапазонов.

Плоское шасси приемника с помощью двух деревянных брусков прикрепляется к акустическому экрану («отражательной доске»), который сделан из толстой фанеры. В самом шасси сделано прямоугольное отверстие, в которое входит магнитная система громкоговорителя 1ГД-9.

Для жесткой конструкции первого приемника, где абсолютно все детали закреплены на шасси, а к нему, в свою очередь, прикреплен акустический экран с громкоговорителем, можно предложить целый ряд конструкций футляров (ящиков). Одним из оригинальных решений может явиться ящик с треугольным сечением, у которого роль передней наклонной грани будет играть акустический экран, затянутый какой-нибудь драпировочной тканью.

Конструкцию второго приемника (чертежи 21 и 24, б) в какой-то степени можно считать классической: подобное конструктивное решение вы найдете в большинстве простых любительских приемников и даже в ряде заводских образцов, например в «Рекорде», «Москвиче», «АРЗ» и др. Популярность такой конструкции у любителей объясняется тем, что она проста, удобна и позволяет легко подобрать или изготовить ящик.

В приемнике применены сравнительно старые, но зато весьма распространенные детали — лампы с октальным цоколем, кенотрон 5Ц4С, силовой трансформатор ЭЛС-2, выходной трансформатор от приемника «Рига-6» (сердечник сечением 3,8 см2, первичная обмотка — 2800 витков провода ПЭ-0,15, вторичная — 70 витков провода ПЭ-0,64), фильтры промежуточной частоты, которые впервые были использованы в приемнике 6Н1, а затем широко применялись во многих радиоприемниках и радиостанциях. Поскольку выходной каскад на лампе 6П6С при анодном напряжении 200–240 в может развивать мощность 2–4 вт, то в приемнике целесообразно применить громкоговоритель 2ГД-3, ЗГД-2 или два громкоговорителя 1ГД-9, соединенных параллельно. В обоих случаях выходной трансформатор можно использовать без переделки, хотя для громкоговорителей 2ГД-3 или 3ГД-2 число витков вторичной обмотки желательно увеличить до 90.

При параллельном включении громкоговорителей (так же, как и при последовательном) нужно попробовать поменять местами провода, соединяющие один громкоговоритель с другим, подобно тому как мы меняем концы катушек обратной связи при налаживании гетеродина. При этом нужно добиваться наиболее громкого и чистого звука (фазировка громкоговорителей). Попутно заметим, что отсутствие нужного громкоговорителя или выходного трансформатора не должно приостанавливать ваших работ по постройке приемника: приемник будет работать с любым громкоговорителем и его можно подключить к выходной лампе через любой выходной трансформатор. Разумеется, в дальнейшем необходимо будет тщательно согласовать нагрузку с лампой, то есть подобрать такой выходной трансформатор, который позволит получить максимальную громкость при минимальных искажениях.

Несколько слов о монтаже приемника. Контурные катушки входной цепи и гетеродина разнесены. Вместе с подстроечными конденсаторами они закреплены непосредственно на шасси, хотя удобнее было бы применить монтажные панели из органического стекла или гетинакса. Такая панель, например, применяется для монтажа усилителя низкой частоты.

Шасси крепится к донной части ящика с помощью четырех болтов. Можно осуществить крепление шасси и с помощью двух болтов, сделав вместо боковых стенок лишь небольшие выступы, которые будут входить в пазы, образованные деревянными планками, прибитыми к боковым стенкам ящика.

Конструктивной основой третьего приемника является его передняя панель (фанерный акустический экран), к которой, в свою очередь, прикрепляется громкоговоритель и шасси со всеми деталями.

В приемнике применены фильтры промежуточной частоты от приемника «Заря», хотя можно и даже лучше применить фильтры от приемников «Родина», «Рекорд», «АРЗ» или «Стрела». Входные и гетеродинные контуры вместе с самодельными подстроечными конденсаторами расположены на отдельной монтажной панели.

На переднюю панель выводятся лишь две ручки: переключатель диапазонов и регулятор громкости с выключателем Вк1. Настройка приемника осуществляется поворотом стрелки, которая жестко укреплена на оси ротора блока конденсаторов. Стрелку лучше всего выполнить в виде диска из органического стекла, на котором масляной краской проведена тонкая линия — диагональ. Как видно из схемы (чертеж 23), выключатель разрывает цепь питания накала ламп. При этом одновременно прекращается анодный ток ламп, потребляющий энергию анодной батареи. Однако незначительный разряд анодной батареи все же будет происходить, так как к ней подключено несколько конденсаторов (например, С34 или С9 через сопротивление R5), имеющих изолирующую прокладку между пластинками. Мы уже знаем, что ни один из изоляторов нельзя считать идеальным, так как через него все же проходит какой-то ток (ток утечки). Поэтому, если нужно выключить приемник на длительное время, то лучше вынуть из него идущий от батареи шланг питания, который подключается с помощью контактного разъема, сделанного из ламповой панельки и плоского цоколя от сгоревшей лампы с металлическим баллоном. Несмотря на то что на шасси удобнее было бы установить панельку, мы все же устанавливаем на нем цоколь, а панельку соединим с проводами, идущими к батареям, и тщательно изолируем ее снаружи. Если поступить наоборот, то на открытых ножках будет действовать накальное и анодное напряжение. При этом случайное замыкание ножек (например, две ножки одновременно касаются какого-нибудь металлического предмета) может сильно разрядить батарею. Кроме того, наличие напряжения на открытых ножках цоколя небезопасно: напряжение 40–50 в при определенных условиях может вызвать серьезное поражение электрическим током.

Если вы будете делать переносный вариант приемника, то батареи можно будет расположить в отдельном отсеке в нижней части ящика.

Любую из трех рассмотренных конструкций можно взять за основу для постройки приемника по любой из приведенных выше трех схем. При этом в каждую из конструкций можно вносить свои изменения в зависимости от собственного вкуса и имеющихся в вашем распоряжении деталей. Однако, внося те или иные изменения, нужно всегда помнить несколько основных правил конструирования и монтажа приемника:

• детали на шасси должны быть размещены так, чтобы все соединительные цепи, особенно высокочастотные, имели минимальную длину; в то же время детали сеточных и анодных цепей одного и того же каскада не должны быть слишком сдвинуты, для того чтобы между этими цепями не возникла положительная обратная связь; весьма удобно размещать основные детали (лампы и фильтры ПЧ) «в линейку», подобно тому как это сделано в первом приемнике;

• шасси приемника должны быть достаточно жесткими;

• блок конденсаторов желательно амортизировать с помощью резиновых прокладок;

• детали должны быть размещены так, чтобы в процессе налаживания приемника к любой из них легко было добраться;

• при конструировании ящика необходимо предусмотреть возможность быстрой замены радиоламп и предохранителей, а также свободный доступ к колодке переключения напряжений сети;

• ящик приемника должен иметь строгие и современные формы, а также тщательную отделку;

• при размещении ручек управления на передней панели нужно условно провести ось симметрии, которая может проходить либо через центр ящика, либо через центр шкалы настройки;

• для удобства монтажа в усилителе НЧ и блоке высокочастотных катушек целесообразно использовать монтажные панели из изоляционного материала;

• при монтаже можно пользоваться опорными точками — свободными лепестками ламповых панелей и других деталей, а также специальными лепестками, закрепленными на основании из изолятора;

• все длинные провода в цепях детектора, гнезд, звукоснимателя и сеточной цепи первого каскада усилителя НЧ необходимо экранировать, а экран тщательно заземлить;

• все соединительные цепи, отдельные детали и особенно опорные монтажные лепестки должны быть жестко закреплены с таким расчетом, чтобы не произошло случайного короткого замыкания между цепями или замыкания какой-нибудь детали на шасси;

• особенно внимательным нужно быть при монтаже (а также при налаживании) приемника, где в выпрямителе используются пат у проводниковые диоды, так как даже при кратковременном замыкании какой-нибудь «плюсовой» цепи на шасси^(то есть на «минус») диоды мгновенно выходят из строя.

В заключение можно посоветовать вам, перед тем как начинать конструирование своего приемника, внимательно познакомиться с несколькими образцами промышленных приемников, а также приемников, построенных опытными радиолюбителями. Там вы несомненно найдете для себя много полезного как в самой конструкции шасси и ящика, так и в размещении, креплении и монтаже отдельных деталей.

ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Построив супергетеродинный радиоприемник, вы прошли первый курс «радиолюбительского университета», научились читать схемы и находить соответствие между принципиальной схемой и монтажом, познакомились с работой ламповых усилителей, с детектором, выпрямителем, генератором (гетеродином), различными фильтрами и другими элементами, которые можно встретить в любом радиоустройстве. В результате многочисленных экспериментов вы приобрели полезные практические навыки, необходимые при монтаже и налаживании радиоаппаратуры. Еще более важно то, что все свои работы вы проводили не «вслепую», не путем бездумного копирования каких-то образцов приемников, а путем внимательного знакомства с различными схемами, путем изучения физических основ работы отдельных деталей, путем объяснения наблюдаемых на практике явлений с помощью законов электротехники и радиотехники. Но, пожалуй, самое главное, что должен был дать вам весь пройденный путь, путь от детекторного приемника до супергетеродина, — это смелость и уверенность.

Смелость при экспериментировании, при замене одних деталей другими, при введении новых схемных элементов в уже действующий аппарат, при объяснении на первый взгляд непонятных явлений. Уверенность в том, что чудес не бывает, что любую правильно составленную и смонтированную схему можно наладить, любую неисправность обнаружить и устранить, в любом сложном вопросе разобраться.

Теперь для вас, по-видимому, не составит особого труда произвести в своем приемнике ряд усовершенствований, ввести в него ряд элементов, с которыми можно встретиться в других схемах.

Для начала давайте попробуем повысить чувствительность и избирательность приемника путем введения положительной обратной связи, как мы это уже делали в приемнике прямого усиления.

Обратную связь удобнее всего ввести в усилителе промежуточной частоты (чертеж 25, а). Для этого достаточно непосредственно на контурную катушку L13 или L14 намотать катушку обратной связи L17, которая может содержать 5—15 витков любого тонкого провода, например ПЭШО-0,15. Высокочастотный сигнал на катушку L'17 можно подать и с анода лампы и с ее катода (пунктирная линия).

Введение положительной и обратной связи может дать огромный эффект. С ее помощью, в частности, можно в пять — десять раз повысить чувствительность приемника, приблизив ее к чувствительности приемников первого класса. Еще больший эффект дает применение регенеративного детектора (диодный детектор при этом, естественно, исключается), одна из возможных схем которого приведена на чертеже 25,б.

Катушка L17 в регенеративном детекторе размещается так же, как и в усилителе ПЧ с обратной связью. Ее нужно намотать поверх горшкообразного сердечника катушки L13 (L14). В процессе налаживания может оказаться возможным упростить схему, например исключить звено фильтра R"8,C"20.Можно ввести и плавную регулировку обратной связи (это весьма удобно при приеме слабых станций) путем изменения напряжения на экранной сетке лампы. Для этой цели, так же как и в приемнике прямого усиления, проще всего использовать переменное сопротивление R16, взяв его из цепи регулировки тембра.

Есть и другой путь повышения чувствительности приемников — увеличение числа усилительных каскадов. Можно, например, ввести еще один каскад усиления промежуточной частоты на лампе 6К4П или 6К1П. Составить схему двухкаскадного усилителя ПЧ сравнительно просто, так как второй каскад будет точной копией первого. В таком усилителе будет шесть контуров ПЧ, то есть три двух контурных фильтра. Совершенно очевидно, что на детектор сигнал нужно подавать со второго контура третьего фильтра ПЧ, а на сетку второго каскада — со второго контура второго фильтра.

Двух каскадный усилитель ПЧ требует весьма тщательного налаживания, так как он больше, чем однокаскадный, склонен к самовозбуждению. Обычно в катодные цепи обеих ламп приходится включать сопротивление по 100–150 ом, на которых возникает напряжение отрицательной обратной связи.

Иногда дополнительный усилительный каскад устанавливают до преобразователя частоты. Это так называемый апериодический, то есть нерезонансный, усилитель ВЧ (чертеж 25, г). Такое название связано с тем, что между усилителем ВЧ и преобразователем (анодная цепь Л7, сеточная цепь Л1) нет настраивающегося колебательного контура.

Если применить в апериодическом усилителе ВЧ высокочастотный пентод с большой крутизной, например 6К4П, 6Ж4 или 6Ж5П, то этот каскад даст дополнительное усиление в пять — пятнадцать раз и, что особенно важно, улучшит условия приема слабых сигналов. Последнее связано с тем, что апериодический усилитель повышает уровень сигнала до преобразователя частоты, где обычно возникают сравнительно сильные «шумы».

На чертежах 25 г, г' и г" показаны три варианта цепи анодной нагрузки апериодического усилителя ВЧ. Обычно отдают предпочтение схеме г". Данные дросселей: Др1 — 80 витков, Др2 — 60 витков и Др3 — 25 витков провода ПЭШО-0,15. Все они намотаны на каркасах диаметром 5 мм и длиной 20 мм, причем у Др3 намотка однослойная, а у Др1 и Др2 — «в навал». Вместо специальных каркасов можно использовать обычные сопротивления на 0,5 вт и более чем 50 ком, Др2 можно намотать непосредственно на сопротивлении R32.

Другое усовершенствование, которое сравнительно легко осуществить, — это растянутая настройка на коротковолновом диапазоне. Дело в том, что на коротких волнах при повороте ротора конденсатора переменной емкости очень резко меняется частота настройки. Так, например, повороту ротора на одни градус на ДВ диапазоне соответствует изменение частоты в среднем на 1,5 кгц, на СВ диапазоне при таком же повороте ротора частота настройки изменится уже на 5 кгц, а на коротких волнах — на 50 кгц. Это значит, что для того чтобы перестроиться с одной станции на другую в длинноволновом диапазоне, необходимо повернуть ротор конденсатора на 7 градусов, в средневолновом на 2, а в диапазоне коротких волн — всего лишь на 1/5 часть градуса. Естественно, что из-за этого сам процесс настройки на КВ диапазоне сильно усложняется, а иногда даже можно «проскочить» мимо нужной станции.

Во многих промышленных и любительских приемниках для того чтобы облегчить настройку на коротковолновом диапазоне, его разбивают на несколько самостоятельных («растянутых») поддиапазонов, каждому из которых соответствует отдельное положение переключателя диапазонов, а значит, и полный поворот ротора конденсатора настройки. При этом на каждый градус поворота ротора приходится уже не 50 кгц, а значительно меньше.

Чтобы «растянуть» настройку на КВ диапазоне, то есть сделать ее более плавной, можно поступить иначе: ввести в приемник еще один элемент настройки, который позволит на любом участке коротковолнового диапазона в небольших пределах менять частоту гетеродина. Частоту входного контура менять не нужно, так как он имеет сравнительно «тупую» резонансную кривую и сразу пропускает большое число станций с близкими частотами.

В качестве элемента «растяжки» можно применить небольшой подстроечный конденсатор емкостью 10–30 пф или катушку индуктивностью 50—500 мкгн, с подвижным сердечником (лист 183). В конструктивном отношении удобнее применить конденсатор — ось его ротора легко вывести на переднюю панель рядом с ручкой основной настройки. Элемент растяжки подключают к части витков контурной катушки, обычно ко второму или третьему витку, считая от заземленного конца. Точку подключения конденсатора Сраст или катушки Lpacт лучше всего подбирать опытным путем.

И, наконец, третье, что можно было бы сравнительно легко сделать в нашем приемнике, — это установить в нем оптический индикатор настройки (только для сетевых приемников). Такой индикатор собирают на специальной лампе 6Е5С или 6Е1П (чертеж 25,б).

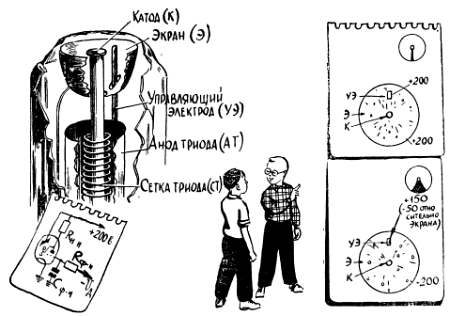

Лампа 6Е5С (6Е1П) фактически содержит две лампы: собственно индикатор и вспомогательный триод (рис. 151).

Рис. 151. В приемнике можно установить оптический индикатор на лампе 6Е5С и 6Е1П, облегчающий точную настройку на станцию.

В индикаторе имеется экран, на который подается полное анодное напряжение. Под действием этого напряжения на экран попадают вылетевшие из катода электроны, которые и заставляют экран светиться (экран покрыт специальным светящимся составом).

Не светится лишь один участок экрана — треугольный теневой сектор. Не светится этот участок потому, что против него находится управляющий электрод, или, как его еще называют, «нож», который отталкивает электроны, летящие к экрану.

«Нож» соединен с анодом вспомогательного триода, а в анод, ную цепь этого триода включено довольно большое сопротивление нагрузки Rн-и (R26). Анодный ток триода создает на сопротивлении Rн-и падение напряжения, и поэтому напряжение на аноде, а значит, и на «ноже» будет меньше, чем на экране. Это, в свою очередь, означает, что на «ноже» будет «минус» относительно экрана (если на экране действует напряжение, +200 в относительно катода, а на аноде и «ноже» +150 в, то это значит, что на «ноже» действует — 50 в относительно экрана). Вот из-за этого «минуса», управляющий электрод — «нож» — и отталкивает электроны.

Теперь попробуем подключить управляющую сетку вспомогательного триода к нагрузке детектора (чертеж 25,б) и настроиться на какую-нибудь станцию. Чем точнее настройка, тем сильнее будет высокочастотный сигнал, который подводится к детектору. При увеличении уровня сигнала будет возрастать и постоянное напряжение на нагрузке детектора, а поскольку это напряжение подается «минусом» на сетку вспомогательного триода, то одновременно будет уменьшаться его анодный ток. Это, в свою очередь, приведет к тому, что будет уменьшаться падение напряжения на сопротивлении нагрузки триода Rн-и (R26), а следовательно, все меньше будет становиться «минус» на «ноже». В результате «нож» все слабее будет отталкивать электроны, что, конечно, приведет к сужению теневого сектора.

Отсюда и следует, что чем уже теневой сектор, тем точнее мы настроились на станцию.

Оптический индикатор оказывается очень полезным при настройке контуров приемника. Дело в том, что на слух не всегда удается определить, возрастает или уменьшается сигнал при изменении той или иной индуктивности или емкости, а оптический индикатор весьма точно показывает даже небольшое изменение сигнала. Включенные в сеточную цепь индикатора сопротивление Rф-и (R27), и конденсатор Сф-и (С39), — это не что иное, как обычный развязывающий фильтр, предохраняющий сеточную цепь индикатора от попадания переменных составляющих продетектированного сигнала.

Оптический индикатор настройки можно установить в любом сетевом супергетеродине. Приемник прямого усиления обладает сравнительно невысокой чувствительностью, и большинство станций не создает на нагрузке детектора постоянного напряжения, достаточного для того, чтобы «запереть» триодную часть индикатора.

И, наконец, еще одно, пожалуй, самое простое и в то же время самое эффектное усовершенствование нашего приемника — превращение его в радиолу. Совершенно ясно, что для этого нужен специальный электродвигатель и звукосниматель или, еще лучше, электропроигрыватель. Электродвигатель включается в сеть, причем в разрыв одного из проводов следует ввести выключатель. Звукосниматель можно подключить так, как это показано на чертеже 12. Следует, однако, иметь в виду, что на этом чертеже приведена самая простая схема включения звукоснимателя, имеющая серьезный недостаток: при воспроизведении грамзаписей высокочастотная часть приемника продолжает работать и даже если уйти на свободный участок какого-либо диапазона, где нет ни одной станции, то все равно качество звучания будет заметно ухудшено различного рода помехами и особенно так называемыми «суперными шумами». Для того чтобы этого не было, необходимо при воспроизведении грамзаписей выключать высокочастотную часть приемника. В промышленных и многих любительских приемниках это делается с помощью переключателя диапазонов, в котором имеется специальное положение (или отдельная клавиша) для включения звукоснимателя. В этом положении вход усилителя НЧ отключается от нагрузки детектора и подключается к звукоснимателю. В нашем переключателе имеется всего лишь три положения (ДВ, СВ и КВ), и поэтому его нельзя использовать еще и для включения звукоснимателя. Поэтому нам придется установить непосредственно на шасси (удобнее всего рядом с гнездами «Зв») перекидной выключатель — тумблер (лист 95), с помощью которого можно было бы подключать верхний (по схеме) вывод сопротивления R12, либо к детектору, то есть к сопротивлению R11 (радиоприем), либо к верхнему по схеме гнезду звукоснимателя (воспроизведение грамзаписей). Нижнее по схеме гнездо звукоснимателя всегда остается заземленным.

Нужно помнить, что из-за дополнительных наводок на корпус и детали переключателя может появиться заметный фон переменного тока. Для ослабления его приходится не только тщательнейшим образом экранировать провода, идущие от выключателя к детектору и звукоснимателю, но иногда экранировать и корпус тумблера. Можно, правда, поступить иначе: включать звукосниматель с помощью обычной вилки, а тумблером лишь отключать высокочастотную часть приемника, разрывая, например, цепь питания анодов ламп Л1 и Л2. Не забудьте, что вилку нужно вставить в гнездо «Зв» так, чтобы экран провода, идущего от звукоснимателя, обязательно соединялся с заземленным гнездом; сделав наоборот, то есть подключив экранирующий чулок к верхнему (по схеме) гнезду «3«», вы, кроме фона, вообще ничего не услышите. Электропроигрыватель можно установить в верхней части ящика так же, как это делается почти во всех промышленных радиолах.

На этом, пожалуй, можно закончить перечень простейших изменений и усовершенствований нашего супергетеродина. Это, конечно, не значит, что мы уже сделали все возможное, чтобы получить современный высококачественный приемник. Просто дальнейшее совершенствование приемника, например установка резонансного усилителя ВЧ, введение УКВ диапазона, увеличение мощности усилителя НЧ, потребует таких серьезных изменений в схеме и конструкции, что проще и правильнее, строить новый приемник более высокого класса.

Несколько слов о классификации радиоприемников, в настоящее время все выпускаемые промышленностью сетевые радиоприемники условно разделяют на пять основных классов: высший, первый, второй, третий и четвертый.

Они отличаются друг от друга основными характеристиками (параметрами), к числу которых относят:

Диапазон принимаемых волн (частот). Приемники высшего, первого и второго классов работают на всех диапазонах, приемники третьего класса не имеют УКВ, а четвертого — также и КВ диапазона.

Номинальная выходная мощность. Для приемников высшего и первого классов обычно составляет 4–8 вт, второго — 1,5–3 вт, третьего и четвертого — 0,5–1 вт.

Качество воспроизведения звука. Характеризуется коэффициентом нелинейных искажений при номинальной мощности (0,5–2 % высший класс, 5—12 % четвертый класс) и полосой воспроизводимых частот (50–12 000 гц высший класс, 200—4000 гц четвертый класс).

Чувствительность — минимальное напряжение, при котором приемник развивает на выходе 10 % своей номинальной мощности. Чувствительность различна на разных диапазонах.

Так, например, в приемниках высшего и первого классов она не хуже 4—15 мкв на УКВ диапазоне и 15–50 мкв на остальных.

Второй класс, естественно, имеет худшую чувствительность — 5—15 и 30—100 мкв (чем больше число микровольт, то есть чем больше напряжение нужно подать на вход для нормальной работы приемника, тем хуже его чувствительность).

Приемники третьего и четвертого классов имеют чувствительность 50—250 мкв.

Избирательность по соседнему каналу. На диапазонах ДВ, СВ и КВ для приемников высшего класса может быть не хуже 70–76 дб (сигналы соседней станции ослабляются в 3–6 тысяч раз), для первого класса 40–60 дб (100—1000 раз), второго 35–50 дб (50—300 раз), третьего и четвертого 26–30 дб (20–30 раз).

Избирательность по зеркальному каналу. Для приемника высшего класса не хуже 60 дб на ДВ. 50 дб на СВ и 25 дб на КВ диапазоне. Для приемников второго и третьего классов эти данные заметно хуже: 36, 30 и 12 дб соответственно.

Чувствительность с гнезд звукоснимателя. Для большей части приемников составляет 0,1–0.25 в (100–250 мв).

Мощность, потребляемая от сети. В зависимости от числа ламп и режима их работы может лежать в пределах 40—150 вт.

Совершенно ясно, что различие в параметрах в основном определяется сложностью схемы и в первую очередь числом ламп и колебательных контуров.

Радиолюбители, оценивая свои конструкции, часто сравнивают их по нескольким самым основным параметрам (лист 175). Поступая аналогичным образом, мы можем сказать, что наш приемник соответствует третьему классу. При тщательной наладке можно получить ряд параметров (чувствительность, избирательность, качество воспроизведения), приближающихся ко второму классу.

Постройка многолампового приемника, изучение его схемы и отдельных узлов, знакомство с важнейшими законами электротехники и радиотехники, а также приобретенные практические навыки по монтажу и налаживанию электронных устройств — все это открывает перед вами большие возможности для дальнейшей работы в области радиоэлектроники. Круг вопросов, которыми вы могли бы теперь заняться, очень широк. Мы уже говорили, что желающие и дальше заниматься радиоприемов могли бы приступить к постройке современного многолампового приемника высшего класса. Можно заняться и низкочастотным трактом — постройкой школьных радиоузлов, мощных усилителей НЧ, предназначенных для высококачественного воспроизведения звука. Очень близко к этому примыкает конструирование электронных музыкальных инструментов, простых (электрогитара) и сложных (электронный орган). Постройка ламповых приемников, несомненно, является хорошим фундаментом для работы над транзисторными конструкциями, так как и те и другие приемники работают на одних и тех же принципах и состоят из одних и тех же основных узлов. Однако у транзисторов имеется ряд очень важных особенностей, без знания которых нельзя будет сделать шаг от ламповой аппаратуры к транзисторной.

Для того чтобы завершить перечень «бытовой» аппаратуры, постройкой которой занимаются радиолюбители, следует упомянуть о магнитофонах и телевизорах. Конструированием этих аппаратов занимаются очень многие любители. Однако нужно прямо сказать, что самостоятельное изготовление магнитофона и особенно телевизора можно считать старшим курсом радиолюбительского университета. — работы эти требуют большого опыта и знаний.

Кроме того, для налаживания сложных электронных аппаратов нужны специальные измерительные приборы, которые не всегда можно достать. Очевидно, поэтому многие любители стремятся как можно лучше оснастить лабораторию своего радиоклуба или радиокружка и сами строят измерительные генераторы сигналов, вольтметры, позволяющие измерять самые различные напряжения, и в том числе высокочастотные; приборы для измерения индуктивности, емкости, сопротивления, частоты; осциллографы, на экране которых можно наблюдать графики переменных токов и напряжений, и ряд других приборов.

Все, о чем мы говорили до сих пор, — лишь небольшая часть возможных направлений вашей дальнейшей радиолюбительской деятельности. В этом можно легко убедиться, познакомившись с какой-нибудь радиолюбительской выставкой.

На выставках, наряду с уже знакомыми вам усилителями, телевизорами, измерительной аппаратурой, магнитофонами, радиоузлами, транзисторными и ламповыми приемниками, демонстрируются экспонаты совсем другого рода — электронные автоматы и другие приборы для различных областей промышленности и сельского хозяйства. Здесь можно увидеть простейшую вычислительную машину; прибор для измерения биотоков (электрических токов, возникающих в живом организме) сердца или мозга; установку, ускоряющую рост рассады; устройства «малой автоматизации» — реле времени, счетчики изделий, модели торговых автоматов, влагомеры для измерения влажности зерна и древесины и много других электронных приборов самого различного назначения. Некоторые из них прямо с радиолюбительской выставки переходят в цех завода или лаборатории ученых. Возможность заниматься настоящей электроникой и вносить свою лепту в дело технического прогресса — это. конечно, главная причина того, что разработкой электронных приборов для народного хозяйства с каждым годом занимается все больше и больше радиолюбителей. Кроме того, конструируя «умные машины» — электронные автоматы, — радиолюбители непосредственно знакомятся с той техникой, которую в дальнейшем встретят-на заводах и в научно-исследовательских институтах.

Довольно близко к электронной автоматике примыкает телемеханика — управление на расстоянии. Постройка управляемых по радио действующих моделей кораблей, автомобилей и самолетов — это увлекательнейшее занятие, первый шаг к телеуправлению ракет, спутников и космических кораблей.

После того как радиолюбителями было открыто дальнее распространение коротких радиоволн, этот диапазон стал самым населенным. Здесь работают многие тысячи радиостанций, установленных на кораблях и в самолетах, искусственных спутниках и дрейфующих полярных станциях, в тракторных бригадах и геологических экспедициях. Но, несмотря на страшную «тесноту» на КВ диапазоне, шесть его участков: 10, 14, 20, 40, 80 и 160 м — навсегда закреплены за радиолюбителями как знак благодарности за их замечательное открытие.

Радиолюбители-коротковолновики сами строят небольшие радиостанции — приемники и передатчики — и с их помощью поддерживают связь друг с другом, проводят различные соревнования.

В последние годы наряду с короткими волнами радиолюбители все активнее начинают работать на УКВ. В этом диапазоне также имеется несколько любительских участков, на которых работает большое число радиостанций, в том числе и несколько сот школьных. На некоторых участках УКВ диапазона, так же как и на КВ, можно устанавливать дальние связи. На УКВ диапазоне проводятся такие интересные радиолюбительские соревнования, как «Полевой день» и «Охота на «лис». Участие в этих соревнованиях, также как и работа на КВ и УКВ радиостанциях, — это один из увлекательнейших видов спорта. Здесь радиолюбителям, как и в легкой атлетике или футболе, присваивают спортивные разряды и звания мастеров спорта.

Мы упомянули лишь об основных направлениях, в которых работает великая армия радиолюбителей. Но даже из этого короткого рассказа видно, что вы начали шагать по большому и интересному пути в радиоэлектронику, в одну из самых увлекательных и в то же время самых важных областей науки и техники.