Книга: Шаг за шагом. От детекторного приемника до супергетеродина

Назад: Глава 6 ПРИЕМНИК ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Дальше: Глава 8 НАСТОЯЩИЙ ПРИЕМНИК

Глава 7

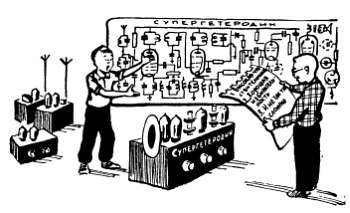

СУПЕРГЕТЕРОДИН

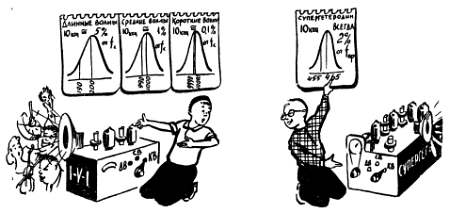

В предыдущей главе мы познакомились со схемой и устройством приемника прямого усиления и одновременно отметили ряд серьезных недостатков этого приемника. Один из недостатков состоит в том, что избирательность приемника по соседнему каналу резко ухудшается с увеличением частоты принимаемой станции. Так, например, если приемник с двумя контурами средней добротности (Q = 50) на длинных волнах ослабляет сигнал соседней мешающей станции в десять — сто раз, то на средних волнах такой приемник ослабляет соседнюю станцию всего в три — пять раз. Что же касается коротких волн, то здесь приемник прямого усиления практически вообще не обладает избирательностью по соседнему каналу, то есть не может отделить сигнал нужной нам принимаемой станции от сигналов соседних станций.

Все это объясняется тем, что с повышением частоты контуру все «труднее» различать две соседние станции, так как разница в частотах этих станций — 10 кгц — становится все меньше и меньше по сравнению с резонансной частотой контура. По сравнению с частотами длинноволнового диапазона (150–420 кгц) различие в 10 кгц оказывается значительным: частоты соседних станций отличаются одна от другой на 2–7 %. На средних волнах (520—1600 кгц) отличие между частотами соседних станций значительно меньше — около 0,7–2 %. Что же касается коротковат нового диапазона (4—12,5 мгц), то здесь различие между частотами соседних станций по сравнению с рабочими частотами станций составляет всего лишь 0,08—0,2 %.

Есть у приемника прямого усиления еще один недостаток: на средних и особенно на коротких волнах в таком приемнике трудно получить хорошую чувствительность. Одна из причин этого состоит в том, что с повышением частоты усиливается действие «паразитных» обратных связей. Так, например, с повышением частоты усиливается обратная связь через между электродную проходную емкость Сас и через емкость между анодными и сеточными цепями лампы усилителя высокой частоты. Для того чтобы предотвратить возможное самовозбуждение усилителя ВЧ, приходится искусственно снижать его усиление.

Несколько недостатков приемника прямого усиления обусловлено тем, что в процессе настройки этого приемника на станцию приходится перестраивать все имеющиеся в нем контуры. При изменении емкости конденсаторов настройки меняется добротность контуров, так как меняется соотношение между индуктивностью и емкостью контура. Из-за изменения добротности чувствительность и избирательность приемника также резко изменяются в пределах диапазона.

Если для получения хорошей избирательности в приемнике прямого усиления используется несколько колебательных контуров (чем больше контуров, тем лучше избирательность приемника), то для их настройки необходимо иметь сложный блок конденсаторов переменной емкости. Представьте себе пятиконтурный приемник. Ведь в нем нужно иметь блок конденсаторов с пятью отдельными секциями, а также пять комплектов катушек каждого диапазона, переключаемых весьма сложным переключателем.

От многих из перечисленных недостатков свободен приемник прямого усиления с фиксированной настройкой на одну заранее выбранную станцию («эфирная радиоточка»). Поскольку все контуры такого приемника всегда настроены на одну и ту же частоту, то в них применяются конденсаторы постоянной емкости, а катушки включены и настроены раз и навсегда. Это облегчает использование в приемнике с фиксированной настройкой большого числа контуров. А если еще такой приемник настроен на станцию, работающую на сравнительно небольшой частоте, например на длинных волнах, то в нем легко получить и высокую избирательность и хорошую чувствительность. Мы уже говорили, что на длинных волнах контуру намного легче ослабить мешающую станцию, чем на средних или коротких волнах.

Вы можете удивиться: зачем мы расхваливаем «эфирную радиоточку»? Ведь прием одной радиостанции мало кого из радиолюбителей устроит! Но хвалили мы приемник с фиксированной настройкой не напрасно. Дело в том, что, применив сравнительно простое приспособление, можно сделать так, что этот приемник, сохраняя все свои преимущества, будет принимать большое число станций, работающих на длинных, средних и коротких волнах. Такое приспособление, позволяющее превратить «эфирную радиоточку» во всеволновый приемник с плавной настройкой, называется преобразователем частоты. Приемник с фиксированной настройкой вместе с преобразователем частоты и образуют высококачественное приемное устройство, получившее название «супергетеродин».

Смысл этого названия пояснить довольно трудно. Дело в том, что сравнительно давно был предложен так называемый гетеродинный метод радиоприема, который позволил получить более высокие результаты, чем с обычными приемниками прямого усиления. Затем гетеродинный приемник был усовершенствован, в результате чего появился новый замечательный тип радиоприемника, который и был назван «супергетеродин», что в переводе означает «намного лучше гетеродинного», а точнее, «сверхгетеродин».

Но дело, конечно, не в названии. Как бы ни назывался приемник, выполненный по супергетеродинной схеме, он и в наше время остается самым совершенным типом радиоприемного устройства.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТОТЫ — ОСНОВА СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЕМА

В самой различной радиоаппаратуре важнейшую рать играют так называемые нелинейные процессы, к числу которых относятся уже знакомые нам детектирование, модуляция, выпрямление переменного тока, а также усиление сигнала в случае, когда появляются нелинейные искажения. Основным признаком всякого нелинейного процесса является изменение формы электрического сигнала, в результате чего в этом сигнале и появляются новые составляющие (рис. 77, 88, 107). Так, например, при детектировании и выпрямлении переменного тока форма сигнала резко изменяется — переменный ток превращается в пульсирующий. При этом появляется возможность выделить низкочастотную (детектирование) или постоянную (выпрямление) составляющую сигнала. Изменяется форма сигнала в результате нелинейных искажений и в усилителе низкой частоты. Появляющиеся при этом новые составляющие воспринимаются нами в виде посторонних шумов и хрипов, искажающих передачу.

Нелинейный процесс можно получить лишь в том случае, если в цепи имеется какой-либо элемент, изменяющий форму сигнала (нелинейный элемент), например полупроводниковый или вакуумный диод, электронная усилительная лампа, работающая в определенном режиме, полупроводниковый триод и др. В обычных электрических цепях, не искажающих форму сигнала, нам никогда не удалось бы осуществить ни модуляцию, ни детектирование, ни выпрямление переменного тока.

К числу нелинейных процессов относится и преобразование частоты, которое лежит в основе работы супергетеродинного приемника.

Если к нелинейному элементу, например к полупроводниковому диоду или электронной лампе, одновременно подвести два электрических сигнала с разными частотами, то в цепи этого элемента появятся самые различные составляющие каждого из этих сигналов. Среди них будет и переменная составляющая разностной или, как ее еще называют, промежуточной частоты. Такое название эта составляющая получила потому, что ее частота численно равна разности частот двух сигналов, подведенных к нелинейному элементу. Так, например, если к диоду подвести сигналы с частотами f1 = 1800 кгц и f2 = 1300 кгц, то в цепи диода появится новая переменная, составляющая с разностной (промежуточной) частотой fпр= 1800 – 1300 = 500 кгц. Выделить эту составляющую можно с помощью обычного колебательного контура LпрCпр, настроенного на частоту 500 кгц.

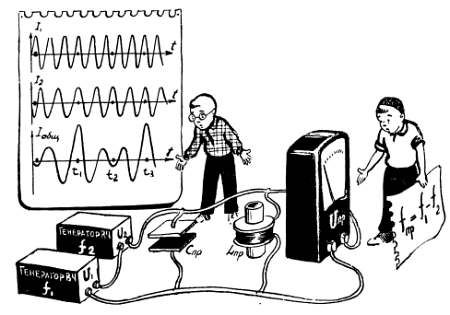

Появление сигнала промежуточной частоты можно упрощенно объяснить с помощью графиков (рис. 122, 123).

Рис. 122. Если подключить к какой-либо цепи два генератора с двумя различными частотами f1 и f2, то из общего тока можно будет выделить только две составляющие I1 и I2 с частотами f1 и f2.

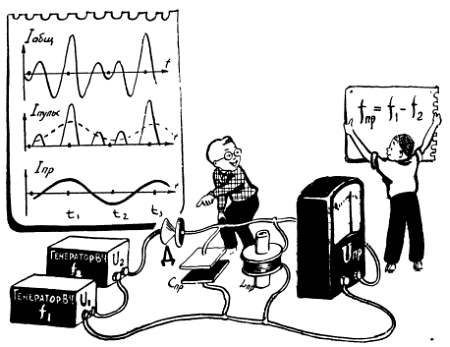

Рис. 123. Однако, если в цепь включить нелинейный элемент, например полупроводниковый диод или электронную лампу, то произойдет преобразование частоты (своего рода нелинейное искажение), кроме I1 и I2 в цепи появятся новые составляющие и в том числе составляющая Iпр с разностной (промежуточной) частотой fпр, которую можно выделить с помощью контура.

Протекая в общей цепи, переменные токи I1 и I2 различных частот f1 и f2 суммируются. В некоторый момент времени t1 оба тока протекают в одном и том же направлении, и амплитуды их складываются. Но постепенно положительная амплитуда тока I2 с меньшей частотой f2 будет все больше и больше «запаздывать», и наконец наступит момент t2, когда оба тока будут протекать в разных направлениях, а амплитуда общего тока Iобщ будет равна разности I1 и I2. Дальнейшее «запаздывание» тока I2 приведет к тому, что в момент t3 направления обоих токов вновь совпадут, и общий ток возрастет. Таким образом, амплитуда общего тока Iобщ будет периодически изменяться, чем-то напоминая модулированный сигнал (рис. 122). Частота изменения амплитуды общего тока как раз и равна разности частот f2 — f1. Это легко доказывается простейшим примером: если частота f1, равна 10 гц, а частота f2 = 8 гц, то в течение каждой секунды второе колебание «отстает» от первого на два полных периода, или, иными словами, в течение каждой секунды второе колебание дважды отстает от первого на целый период. Это значит, что дважды в течение каждой секунды амплитуды токов I1 и I2 совпадут, и амплитуда общего тока достигнет наибольшей величины. Таким образом, частота изменения амплитуды общего тока равна 2 гц, то есть равна разности f1 и f2 (10 — 8 = 2 гц).

Рассмотренный нами пример относится к низким частотам, но совершенно то же самое произойдет, если f1 и f2 будут измеряться килогерцами или мегагерцами.

Если в общую цепь, где протекает суммарный ток Iобщ, включить детектор, то переменный ток будет преобразован в пульсирующий (рис. 123) и можно будет выделить сигнал с разностной частотой, подобно тому как мы выделяли низкочастотную составляющую продетектированного сигнала.

Напомним, что без детектора или другого нелинейного элемента получить сигнал промежуточной частоты невозможно, точно так же как без детектора из модулированного сигнала невозможно получить низкочастотную составляющую. Объясняется это тем, что сигнал промежуточной частоты, как и низкочастотная составляющая, при детектировании появляется лишь в результате изменения формы сигнала, то есть в результате нелинейных процессов. До того как модулированный сигнал попал на детектор, это был только высокочастотный сигнал, не содержащий никакой низкочастотной составляющей. Да это и понятно. Ведь низкая частота, если бы она даже поступила в антенну передатчика, не образовала бы радиоволн и тем более не прошла бы через контуры приемника. Точно так же без нелинейного элемента в общей цепи двух генераторов протекал суммарный ток, который с помощью фильтров можно только разделить на две составляющие I1 и I2. Выделив эти две составляющие, мы не обнаружили бы в цепи никаких признаков сигнала промежуточной частоты. Этот сигнал может появиться только после включения в цепь нелинейного элемента.

Сигнал промежуточной (разностной) частоты несет на себе следы каждого из «породивших» его двух сигналов: если один из этих двух сигналов будет модулированным, то и сигнал промежуточной частоты окажется промодулированным точно так же (рис. 124).

Рис. 124. В супергетеродине имеется вспомогательный генератор — гетеродин, который вместе с сигналом принимаемой станции создает сигнал ПЧ (промежуточной частоты). В дальнейшем сигнал ПЧ усиливается и детектируется.

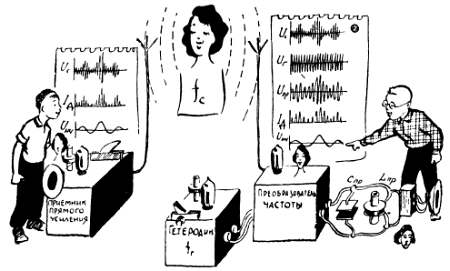

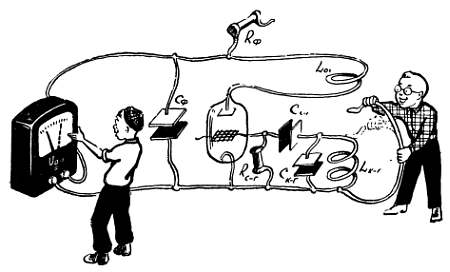

Используя преобразование частоты, можно построить приемник по супергетеродинной схеме (см. рис. 124, 134). В таком приемнике сигнал принимаемой станции Uc (раньше это обозначение соответствовало напряжению на сетке) с частотой fс подается на преобразователь частоты, в качестве которого в простейшем случае может быть использован точечный полупроводниковый диод. Одновременно к преобразователю подводится еще один высокочастотный сигнал UГ с частотой IГ. Этот сигнал создается специальным вспомогательным генератором (гетеродином), расположенным в самом приемнике. В результате нелинейных процессов в цепи преобразователя появляется сигнал промежуточной частоты Uпр с частотой fпр, равной разности частот fГ— fс, или, наоборот, fс — fГ (в зависимости оттого, какая из частот больше). Так, например, если мы принимаем станцию с частотой fс = 1300 кгц, а частота гетеродина составляет fГ = 1800 кгц, то мы получим промежуточную частоту fпр = 500 кгц (1800–1300). Такую же промежуточную частоту мы получим если возьмем частоту гетеродина fГ = 800 кгц (1300—800). При этом очень важно еще раз отметить, что если сигнал принимаемой станции (1300 кгц) окажется модулированным, то сигнал промежуточной частоты (500 кгц) будет промодулирован точно так же. Сигнал промежуточной частоты выделяется специальным колебательным контуром LпpCпp и подается на вход усилителя промежуточной частоты (усилитель ПЧ).

Усилитель промежуточной частоты ничем не отличается от обычного приемника прямого усиления с фиксированной настройкой на одну частоту. Фиксированная настройка позволяет сравнительно легко установить в усилителе ПЧ значительное количество колебательных контуров (обычно от трех до шести).

После усиления сигнал промежуточной частоты Uпр подводится к обычному детектору, и полученная в результате детектирования низкочастотная составляющая Uнч ничем не отличается от НЧ составляющей, которую мы получили бы после детектирования сигнала, поступившего в антенну (рис. 124).

Таким образом, вместо непосредственного усиления и детектирования сигнала, как это делалось в приемнике прямого усиления, в супергетеродине мы сначала преобразовали сигнал принимаемой станции Uc в сигнал промежуточной частоты Uпр, а затем усилили и продетектировали этот сигнал. Конечно, введение преобразователя частоты и вспомогательного генератора (гетеродина) заметно усложнило приемник. Оправдано ли такое усложнение?

На этот вопрос мы сможем ответить лишь после того, как более подробно познакомимся с работой супергетеродина, с его достоинствами и недостатками.

ДОСТОИНСТВА…

Прежде всего следует отметить, что супергетеродинный приемник довольно просто можно перестраивать с одной станции на другую — для этого достаточно лишь изменять частоту гетеродина.

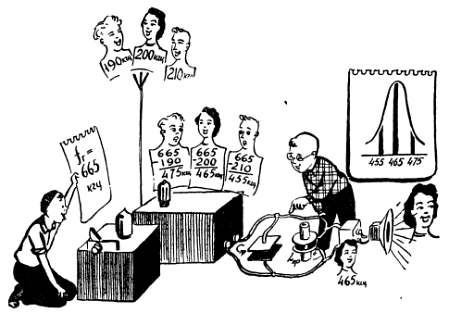

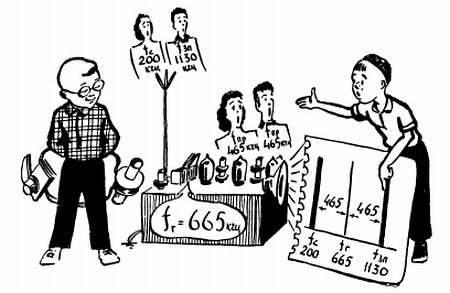

Предположим, что усилитель ПЧ нашего приемника настроен на частоту 465 кгц (стандартная промежуточная частота, принятая для отечественных приемников) и нам нужно принять станцию, работающую на частоте 190 кгц. В этом случае мы устанавливаем частоту гетеродина 655 кгц и преобразуем сигнал принимаемой станции в сигнал промежуточной (разностной) частоты (615 кгц — 150 кгц = 465 кгц). Если нам нужно принять другую станцию, например работающую на частоте 200 кгц, то достаточно изменить частоту гетеродина, сделав ее равной 665 кгц. В этом случае сигнал промежуточной частоты будет образован с сигналом нужной нам станции: 665 кгц — 200 кгц = 465 кгц.

Изменяя частоту гетеродина, мы будем получать сигнал промежуточной частоты то с одной, то с другой, то с третьей станции и таким образом будем осуществлять плавную настройку приемника (рис. 125, 126).

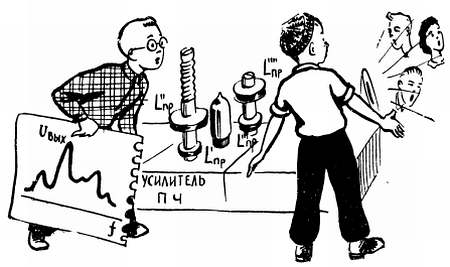

Рис. 125. После преобразователя будет огромное число промежуточных частот, созданных сигналами различных станций. Однако к детектору пойдет лишь тот сигнал, частота которого совпадет с резонансной частотой контуров усилителя ПЧ. Все остальные сигналы, в том числе сигналы соседних станций, будут ослаблены в усилителе ПЧ.

Рис. 126. Для настройки супергетеродинного приемника изменяют частоту гетеродина. При этом промежуточную частоту, на которую настроены контуры усилителя ПЧ, будут создавать сигналы то одной, то другой, то третьей станции.

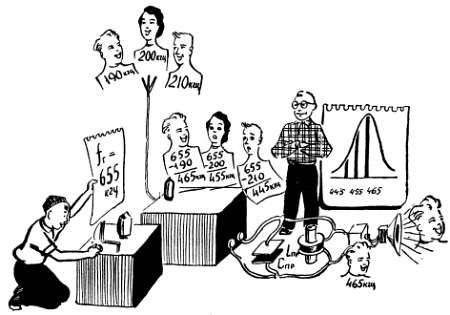

Другое важное достоинство супергетеродина то, что в нем можно получить хорошую избирательность по соседнему каналу на всех диапазонах, включая короткие волны и УКВ. Мы уже отмечали, что количество контуров в усилителе ПЧ может быть очень большим, так как эти контуры всегда настроены на одну и ту же частоту и выполнить их сравнительно просто. Таким образом, появляется реальная возможность практически доказать правильность лозунга: «Чем больше контуров, тем лучше избирательность» (рис. 127).

Рис. 127. Контуры усилителя ПЧ всегда настроены на одну и ту же частоту, а это позволяет сравнительно просто использовать большое число контуров и получить хорошую избирательность по соседнему каналу.

Но это еще не все. Огромное значение имеет то, что сама частота настройки контуров ПЧ сравнительно невелика, обычно она составляет 465 кгц, то есть находится ниже самой низкой частоты СВ диапазона. Сигналы разностной частоты образует не только принимаемая, но и все остальные станции и в том числе соседние станции. Совершенно очевидно, что все эти разностные частоты отличаются одна от другой так же, как отличаются по частоте сигналы, поступающие в антенну. Лишь одна из станций дает ту частоту, на которую настроены контуры усилителя ПЧ, а все остальные сигналы, в том числе и сигналы соседних станций, будут ослаблены этими контурами.

Так, например, если промежуточная частота приемника (частота настройки контуров усилителя ПЧ) равна 465 кгц, то для приема станций с частотой 200 кгц частота гетеродина должна составлять 665 кгц. Взаимодействуя с гетеродином, принимаемые сигналы различных радиостанций создадут на выходе преобразователя переменные токи разностных частот. Для соседних станций 190 кгц и 210 кгц эти частоты составят 455 кгц и 475 кгц. Они-то и будут представлять собой помехи по соседнему каналу, которые будут ослаблены контурами усилителя промежуточной частоты, настроенными на 465 кгц. На каком бы диапазоне мы ни вели прием, соседние мешающие станции в супергетеродине, у которого fпр = 465 кгц, всегда будут создавать сигналы ПЧ с частотами 455 и 475 кгц. Иными словами, частоты помех по соседнему каналу в таком супергетеродине всегда будут отличаться от принимаемой (промежуточной) частоты примерно на 2 %. Такого различия оказывается достаточно для эффективного ослабления соседних помех. Во всяком случае это намного лучше, чем в приемнике прямого усиления, в котором даже на средних волнах, не говоря уже о коротких, приходится «бороться» с соседними помехами, частоты которых отличаются от принимаемой всего лишь на 0,7–2 % (рис. 128).

Рис. 128. В приемнике прямого усиления с увеличением частоты все труднее (а на коротких волнах вообще невозможно) становится разделить сигналы принимаемой и соседней радиостанций. В супергетеродине сигналы соседней станции ослабляются контурами усилителя ПЧ, и поэтому избирательность по соседнему каналу одинакова на всех диапазонах.

Таким образом, в супергетеродин ном приемнике избирательность по соседнему каналу зависит от числа контуров в усилителе ПЧ, добротности этих контуров, а также от выбранной промежуточной частоты. Чем меньше выбранная частота fпр, тем больший процент в сравнении с ней будет составлять различие в частотах соседних станций (10 кгц), тем, следовательно, лучше избирательность приемника по соседнему каналу. Здесь, правда, существует ряд ограничений, с которыми мы познакомимся несколько позже.

Используя в усилителе ПЧ четыре контура, настроенных на частоту 465 кгц, при добротности каждого из этих контуров Q = 100, можно ослабить соседнюю станцию в несколько сот раз. Чтобы получить такую избирательность при работе на средних волнах, в приемнике прямого усиления пришлось бы использовать десять — двенадцать контуров, причем каждый из них пришлось бы перестраивать с помощью отдельной секции блока конденсаторов переменной емкости (рис. 121, 127). А в коротковолновом приемнике прямого усиления об избирательности в двести — триста раз нельзя даже мечтать.

Важным достоинством супергетеродина является также и то, что в нем сравнительно легко можно получить хорошую чувствительность, если, конечно, промежуточная частота не слишком велика.

И, наконец, нельзя не отметить еще одного серьезного преимущества супергетеродинного приемника по сравнению с приемником прямого усиления. В супергетеродине основное усиление сигнала до детектора осуществляется в усилителе ПЧ и практически не зависит от частоты принимаемого сигнала. Точно так же и избирательность приемника остается неизменной на всех диапазонах, поскольку соседние станции в основном ослабляются контурами усилителя ПЧ.

Таким образом, основные достоинства супергетеродина можно определить так: высокая избирательность и хорошая чувствительность на всех диапазонах.

Теперь несколько слов о недостатках супергетеродинного приемника.

… И НЕДОСТАТКИ

Основные недостатки супергетеродина заключаются в том, что в нем появляются два новых вида помех, которых не было в приемнике прямого усиления.

Сточки зрения помех в приемнике прямого усиления наиболее «опасными» являются соседние станции — их сигналы легче всего могут «пролезть» через колебательные контуры вместе с сигналом принимаемой станции. В супергетеродине, помимо помех по соседнему каналу, могут возникнуть два совершенно новых вида помех — это так называемая зеркальная помеха и помеха с частотой, равной промежуточной.

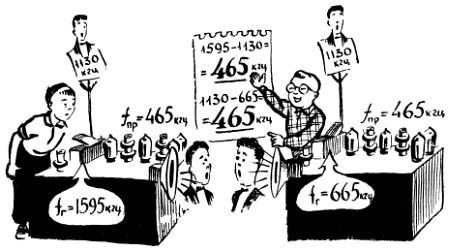

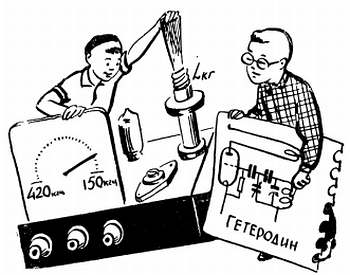

Во всех наших примерах мы считали, что при настройке супергетеродина на станцию частота гетеродина fГ выше частоты принимаемой станции fс. Однако в большинстве случаев и, в частности, на средних и коротких волнах можно получить стандартную промежуточную частоту 465 кгц, сделав частоту гетеродина fГ ниже частоты принимаемой станции. Так, например, если промежуточная частота fпр = 465 кгц, то прием станции с частотой fс = 10 000 кгц можно вести как при частоте гетеродина fГ = 10 465 кгц, так и при fГ = 9545 кгц: в обоих случаях разностная частота составит 465 кгц.

Принципиально не имеет значения, будет ли частота гетеродина больше или меньше частоты сигнала, важно лишь, чтобы эти частоты отличались одна от другой на 465 кгц, то есть на промежуточную частоту. Поэтому, если постепенно уменьшать частоту гетеродина, то можно дважды настроиться на одну и ту же станцию: первый раз, когда fГ будет больше fс на 465 кгц, и второй раз, когда fГ будет меньше fс на 465 кгц. Первую из этих настроек обычно называют основной, а вторую — зеркальной (рис. 129).

Рис. 129. В супергетеродине на одну станцию можно настроиться дважды: когда частота гетеродина fГ больше частоты сигнала fс (основная настройка) и когда частота гетеродина fГ меньше частоты сигнала fс (зеркальная настройка).

На первый взгляд может показаться, что наличие зеркальной настройки не таит в себе никаких опасностей. Недостаточно опытные любители иногда даже радуются появлению зеркальной настройки, так как при этом создается впечатление, что супергетеродин принимает в два раза больше станций. Но в действительности же наличие зеркальной настройки является серьезным недостатком супергетеродина, так как она может явиться помехой (зеркальная помеха или помеха по зеркальному каналу) для другой станции. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно проделать несколько простейших арифметических операций

Так, например, если ведется прием станции с частотой 10 000 кгц, частота гетеродина должна быть равна 10 465 кгц. При этом одновременно может быть слышна станция, работающая на частоте 10 930 кгц, которая, так же как и принимаемая станция, создаст сигнал промежуточной частоты (10 930 кгц — 10 465 кгц = 465 кгц). Эта станция будет представлять собой зеркальную помеху — мы одновременно будем слышать две станции, причем в большинстве случаев прием будет сопровождаться сильным «свистом». Для основной настройки на станцию с частотой 10 930 кгц частота гетеродина должна быть равна 11 395 кгц (11 395 кгц — 10930 кгц = 4б5 кгц). В этом случае также возможно появление зеркальной помехи — прием станции, работающей на частоте 11 860 кгц (11 860 кгц — 11 395 кгц = 465 кгц). Другой пример зеркальной помехи приведен на рисунке 130.

Рис. 130. Любой частоте гетеродина fГ может соответствовать прием двух станций, для одной из которых настройка будет основной (fГ больше fс), а для другой — зеркальной (fГ меньше fс). Иными словами, создать сигнал промежуточной частоты могут одновременно две станции: одна с частотой fс ниже частоты гетеродина (принимаемая станция), другая с частотой fзп — выше частоты гетеродина (зеркальная помеха).

Из приведенных примеров видно, что частота зеркальной помехи всегда отличается от частоты принимаемой станции на две промежуточные частоты — на 930 кгц. Следует, правда, заметить, что зеркальная помеха существует не всегда. Может же случайно оказаться так, что частота, на которой должна появиться эта помеха, «пустует» или на этой частоте работает очень слабая станция. Однако рассчитывать «на авось», конечно, нельзя, и поэтому в супергетеродине ведется борьба с зеркальной помехой.

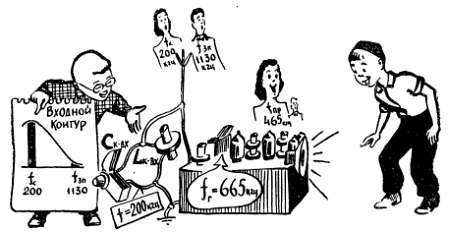

Борьба с зеркальной помехой после преобразователя частоты невозможна, так как и принимаемая станция, и зеркальная помеха создают одинаковые по частоте (465 кгц) сигналы, которые одинаково хорошо проходят через контуры усилителя ПЧ. Отсюда следует, что бороться с зеркальной помехой нужно на входе приемника, до преобразователя частоты. Для этого используется обычный колебательный контур (входной контур), который настраивается на частоту принимаемой станции и, таким образом, ослабляет зеркальную помеху (рис. 131).

Рис. 131. Бороться с зеркальной помехой можно только до преобразователя частоты. Для этого используют контур, настроенный на частоту принимаемой станции. Он и ослабляет сигнал, который мог бы создать зеркальную помеху.

Входной контур супергетеродина практически ничем не отличается от входного контура приемника прямого усиления: в обоих случаях используются катушки индуктивности и конденсаторы переменной емкости, а также применяются одни и те же схемы связи с антенной. Однако входной контур супергетеродинного приемника, если можно так выразиться, находится в более выгодном положении: его задачей является ослабление зеркальной помехи, частота которой отличается от резонансной частоты контура на 930 кгц, в то время как в приемнике прямого усиления входной контур должен ослаблять соседнюю станцию, отличающуюся от принимаемой всего лишь на 10 кгц.

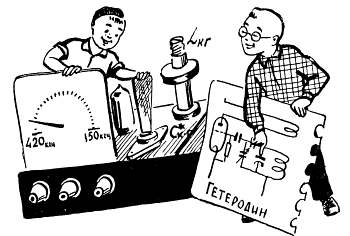

Здесь уместно сказать несколько слов о выборе промежуточной частоты. Принципиально можно построить супергетеродинный приемник с промежуточной частотой от нескольких десятков килогерц до нескольких мегагерц. Для того чтобы получить хорошую избирательность по соседнему каналу, желательно, чтобы промежуточная частота fпр была как можно ниже: чем ниже величина fпр, тем сильнее будет проявляться различие в частотах принимаемой и соседней станций, тем легче будет контурам ПЧ подавить помеху по соседнему каналу. Так, например, при fпр = 100 кгц сигналы ПЧ принимаемой и соседней станции отличаются на 10 %, при fпр = 465 кгц это различие составит уже 2 %, а при fпр = 2000 кгц — всего лишь 0,5 %. Совершенно очевидно, что в первом случае, то есть при низкой промежуточной частоте, избирательность по соседнему каналу будет лучше.

С другой стороны, желательно, чтобы fпр была как можно больше, так как при этом увеличится различие между частотами зеркальной помехи и принимаемой станции, а это, в свою очередь, усилит подавление зеркальной помехи с помощью входного контура.

Как уже отмечалось (стр. 261), частоты зеркальной помехи и принимаемой станции отличаются на величину 2·fпр. Для промежуточных частот 100, 465 и 2000 кгц частота зеркальной помехи будет отличаться от частоты принимаемой станции соответственно на 200, 930 и 4000 кгц. Отсюда следует, что входной контур лучше всего будет ослаблять зеркальную помеху в последнем случае, то есть при высокой промежуточной частоте.

В зависимости от назначения приемника и предъявляемых к нему требований для этого приемника может быть выбрана низкая (обычно 110–130 кгц) или высокая (обычно 1400–1800 кгц и более) промежуточная частота. В подавляющем большинстве радиовещательных приемников промежуточная частота равна стандартной — 465 кгц. При этой величине fпр удается получить удовлетворительную избирательность как по соседнему, так и по зеркальному каналу. Правда, при fпр = 465кгц ослабление зеркальной помехи на КВ диапазоне не всегда оказывается достаточным.

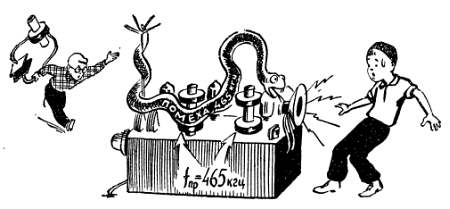

Стандартная промежуточная частота находится в середине «свободного» участка между вещательными диапазонами длинных и средних волн. На стандартной промежуточной частоте и на частотах, близких к ней, не работают ни вещательные станции, ни передатчики радиосвязи. Связано это с тем, что для сигналов с частотой, равной fпр, супергетеродин представляет собой обычный приемник прямого усиления с фиксированной настройкой. Прием этих сигналов осуществляется независимо от частоты гетеродина и даже более того — при выключенном гетеродине (рис. 132).

Рис. 132. В супергетеродине может появиться помеха с частотой, равной промежуточной, для которой все контуры усилителя ПЧ оказываются настроенными в резонанс.

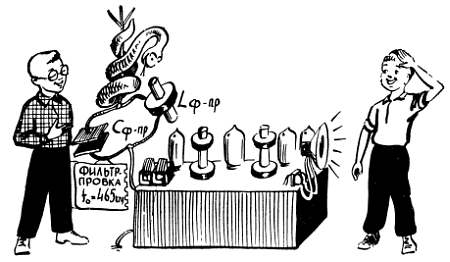

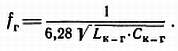

Несмотря на то что на промежуточной частоте радиостанции не работают, в приемную антенну все же попадают помехи, имеющие частоту 465 кгц. Они появляются в результате грозовых разрядов и в процессе работы различных электрических устройств: коллекторных двигателей, сварочных аппаратов и т. п. Легко проникая в приемник, помехи с частотой fпр будут мешать нормальному приему всех без исключения станций. Для борьбы с этим видом помех в антенной цепи приемника устанавливаются различные фильтры (лист 163). Один из таких фильтров, получивший название «фильтр-пробка», представляет собой обычный параллельный колебательный контур Lф-пр, Сф-пр, настроенный на частоту fпр и включенный в цепь антенны (рис. 133, лист 163).

Рис. 133. Для борьбы с помехой, частота которой равна промежуточной, на входе приемника можно установить заграждающий фильтр («фильтр-пробку»).

Как известно (см. лист 152), на резонансной частоте такой контур имеет большое сопротивление, поэтому он и не пропускает на вход приемника помехи с частотой fпр. Можно применить и последовательный контур (лист 151), который будет накоротко замыкать сигнал с частотой fпр, не пропуская его ко входному контуру.

К недостаткам супергетеродинного приемника иногда относят некоторую сложность его схемы (например, необходимость вспомогательного генератора — гетеродина) и трудность налаживания приемника. Что касается усложнения схемы, то оно с лихвой окупается высокими качественными показателями приемника, который удается получить при сравнительно небольшом числе ламп.

Наладить супергетеродин действительно труднее, чем приемник прямого усиления, однако эта задача по силам даже начинающему радиолюбителю. Конечно, при условии, что он достаточно хорошо знаком со схемой и устройством супергетеродина, назначением отдельных его узлов и с порядком настройки приемника.

В заключение можно сделать следующий вывод: супергетеродинный приемник имеет ряд решающих преимуществ по сравнению с приемником прямого усиления. Именно поэтому супергетеродинный приемник является основным типом приемников, выпускаемых промышленностью. Именно поэтому его можно рекомендовать радиолюбителям как основную конструкцию для самостоятельного изготовления. А с недостатками супергетеродинного приемника можно успешно бороться. Прежде чем приступить к постройке супергетеродина, рассмотрим вкратце отдельные элементы этого приемника.

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СУПЕРГЕТЕРОДИНА

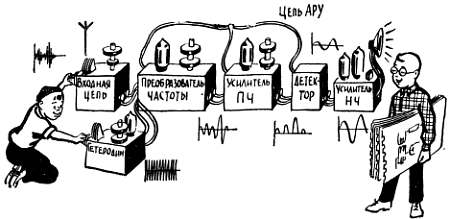

Основными узлами супергетеродинного приемника являются: входная цепь с колебательным контуром, преобразователь частоты, гетеродин, усилитель промежуточной частоты, детектор и усилитель низкой частоты с громкоговорителем (рис. 134).

Рис. 134. Основными узлами супергетеродина являются: входная цепь, преобразователь частоты с гетеродином, усилитель промежуточной частоты, детектор, усилитель низкой частоты и, как обычно, блок питания.

В приемник входит также блок питания, с которого подается анодное напряжение и напряжение накала на все ламповые каскады.

В приемниках высокого класса между входной цепью и преобразовательным каскадом обычно имеется еще и усилитель высокой частоты с настраивающимся колебательным контуром в качестве анодной нагрузки. Такой усилитель не только повышает чувствительность приемника, но и улучшает его избирательность по зеркальному каналу, так как два контура ослабляют зеркальную помеху лучше, чем один. Как по всей схеме, так и по применяемым деталям входная цепь супергетеродина не отличается от входных цепей приемника прямого усиления. Для настройки входных контуров используется одна из секций сдвоенного блока конденсаторов переменной емкости. Вторая секция этого блока используется для изменения частоты гетеродина. Во входных, так же, впрочем, как и в гетеродинных контурах фабричных приемников, можно встретить два вида коммутации: переключение и замыкание (лист 165).

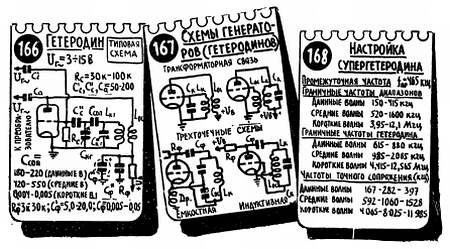

Со входного контура напряжение сигнала подается на преобразователь частоты (лист 164), куда одновременно подводится и напряжение гетеродина (лист 166). Гетеродин по своей схеме и используемым деталям очень напоминает регенеративный детектор. В нем также имеются колебательный контур (LK-ГCK-Г) в цепи сетки и катушка обратной связи Loc в цепи анода лампы. В некоторых случаях контур включают в анодную цепь, а катушку обратной связи — в сеточную (лист 167).

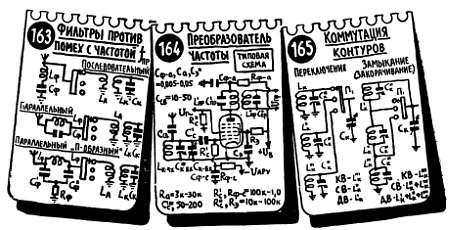

В гетеродине, в отличие от регенеративного каскада, обратную связь между катушками LK-Г и Loc , а также режим лампы подбирают с таким расчетом, чтобы энергия, поступающая из анодной цепи в сеточную, полностью компенсировала потери в контуре. При этом каскад работает в режиме самовозбуждения, то есть в контуре появляются незатухающие электромагнитные колебания (рис. 119). Иными словами, рассматриваемый каскад — гетеродин представляет собой ламповый генератор переменного тока — устройство, которое, используя энергию источников питания лампы, создает переменное напряжение UГ~ определенной частоты. Частота переменного напряжения, действующего на контуре гетеродина, практически равна частоте собственных колебаний этого контура:

Это значит, что, изменяя величину индуктивности LK-Г или емкости контура гетеродина СК-Г, можно менять частоту генерируемых колебаний fГ, осуществляя таким образом настройку приемника. При переходе с одного диапазона на другой в контуре гетеродина, так же как и во входном контуре, переключают катушки индуктивности (лист 165). Плавная настройка в пределах диапазона осуществляется конденсатором переменной емкости.

Для одновременной настройки гетеродинного и входного контура в супергетеродинном приемнике применяется стандартный блок из двух конденсаторов переменной емкости. Каждый из этих конденсаторов обычно имеет минимальную емкость 15–25 пф и максимальную 450–520 пф.

Во входном контуре с помощью такого конденсатора удается легко изменять частоту в необходимых пределах. Что же касается гетеродинного контура, то здесь стандартный конденсатор может быть использован только вместе со специальными конденсаторами постоянной емкости, пат учившими название сопрягающих (пединговых) конденсаторов.

Дело в том, что входящие в блок одинаковые конденсаторы настройки будут изменять резонансную частоту входного контура fк-вх гетеродина fГ в одно и то же число раз. А для того чтобы эти частоты всегда отличались одна от другой на 465 кгц, нужно, чтобы частота гетеродина изменялась не так резко, как частота входного контура (рис. 135).

Рис. 135. Если во входном контуре и в гетеродине применить одинаковые конденсаторы, то резонансная частота входного контура fк-вх и частота гетеродина fГ в пределах диапазона будут изменяться в одно и то же число раз, и разница между этими частотами будет изменяться так же. Это значит, что почти всегда станция, на которую настроен входной контур, вообще приниматься не будет, а сигнал принимаемой станции (то есть той, которая вместе с гетеродином дает промежуточную частоту) будет сильно ослабляться входным контуром.

Поясним это простейшим примером. Допустим, что у вас имеется 4 яблока, а у вашего товарища на 6 штук больше, то есть 10 яблок. Теперь представьте, что какой-то добрый волшебник взмахнул своей палочкой и у каждого из вас число яблок увеличилось вдвое, то есть у вас оказалось 8 яблок, а у товарища 20. Сейчас уже ваш товарищ имеет не на 6, а на 12 яблок больше. Отсюда следует, что если два разных числа увеличить в одинаковое число раз, то разница между этими числами также изменится.

Если бы наш воображаемый волшебник захотел, чтобы у товарища оставалось бы на 6 яблок больше, чем у вас, то, увеличив ваши запасы вдвое, он должен был увеличить запасы вашего товарища лишь в 1,4 раза. Тогда у вас, как и в первом случае, оказалось бы 8 яблок, а у товарища 14, и разница осталась бы равной шести. Одним словом, для того чтобы разница между двумя какими-нибудь числами оставалась неизменной, эти числа нужно увеличить в различное число раз.

Примерно к тем же выводам мы придем, рассматривая изменение частоты гетеродина fГ и входного контура fк-вх при настройке супергетеродинного приемника в пределах диапазона.

Так, например, в диапазоне длинных волн резонансная частота входного контура fк-вх равна частоте принимаемой станции fс и изменяется от 140 до 420 кгц, то есть в три раза. Если одновременно изменяется в три раза частота гетеродина, то при настройке приемника в пределах диапазона и промежуточная частота изменится в три раза (рис. 135), что совершенно недопустимо, так как контуры ПЧ всегда настроены на одну и ту же частоту.

Для того чтобы и в начале и в конце диапазона разница между fк-вх и fс составляла 465 кгц, необходимо, чтобы частота гетеродина изменялась от 605 кгц до 885 кгц, то есть примерно в 1,5 раза. Аналогично на средних волнах изменению резонансной частоты входного контура в три раза (520 — 1600 кгц) должно соответствовать изменение fc в 2,2 раза (от 985 до 2065 кгц). На коротких ваннах резонансная частота входного контура изменяется в 3,2 раза, а частота гетеродина в 3,1 раза.

Где же выход? Может быть, ввести отдельную настройку входного и гетеродинного контуров? Именно так и поступали в первых супергетеродинных приемниках, появившихся несколько десятков лет назад. Но настраивать контур гетеродина и входной контур с помощью отдельных конденсаторов неудобно.

Для одновременной настройки гетеродинного и входного контура в супергетеродинном приемнике обычно применяется стандартный блок из двух одинаковых конденсаторов переменной емкости. Однако, несмотря на то что эти секции одинаковы, с их помощью удается изменять частоту гетеродинного контура в меньшее число раз, чем частоту входного контура. Достигается это путем искусственного уменьшения максимальной емкости контура гетеродина. Для этого совсем не обязательно переделывать используемый в этом контуре конденсатор настройки: достаточно последовательно с ним включить конденсатор постоянной емкости — сопрягающий конденсатор Ссоп (рис. 136).

Рис. 136. Чтобы разница между fc и fГ не изменялась в пределах диапазона, нужно, чтобы частота гетеродина fГ менялась в меньшее число раз, чем резонансная частота входного контура fк-вх. Этого можно добиться, включив в контур гетеродина сопрягающий конденсатор Ссоп.

Как мы уже отмечали (лист 89), общая емкость двух конденсаторов, соединенных последовательно, меньше емкости любого из них и близка по величине к наименьшей из емкостей. Для длинноволнового диапазона емкость конденсатора Ссоп обычно составляет 150–200 пф, для средневолнового 400–500 пф и для коротковолнового 4000–5000 пф (лист 180). На минимальную емкость контура гетеродина сопрягающие конденсаторы практически не влияют, поскольку минимальная емкость конденсатора настройки во много раз меньше емкости любого из сопрягающих конденсаторов. Что же касается максимальной емкости контура, то на длинных волнах она будет примерно равна 130–150 пф, на средних 250–300 пф и на коротких 400–450 пф.

Благодаря тому что максимальная емкость контура гетеродина оказывается меньше максимальной емкости входного контура (ведь во входной контур мы не включаем сопрягающие конденсаторы), разница между частотами fк_вх и fГ на всех участках каждого из диапазонов сохраняется равной fпр (приблизительно).

Высокочастотное напряжение с сетки (или с анода) гетеродина подается на преобразователь частоты. В качестве преобразователя частоты может быть использован любой нелинейный элемент, в том числе электронная лампа. Наиболее широко в преобразовательном каскаде используются специальные лампы — гептоды (рис. 71), в которых имеются две управляющие сетки. На одну из этих сеток подается из входной цепи сигнал принимаемой станции Uc, на вторую — переменное напряжение гетеродина UГ. Оба эти напряжения управляют анодным током, и поэтому переменная составляющая анодного тока фактически представляет собой сумму двух переменных составляющих с частотами fс и fГ. Режим лампы подбирается таким образом, чтобы форма кривой анодного тока несколько искажалась (в усилителе мы боремся с нелинейными искажениями, здесь они нам необходимы). При этом в анодном токе появляется составляющая с разностной (промежуточной) частотой, которая и выделяется контуром L'прС'пр включенным в анодную цепь лампы (лист 164).

Рядом с катушкой L'пр расположена катушка второго контура, настроенного на промежуточную частоту (L"прС"пр) и включенного в сеточную цепь лампы усилителя ПЧ.

Благодаря усилительным свойствам преобразовательной лампы на ее выходе напряжение Uпр оказывается в десять — тридцать раз больше, чем напряжение сигнала Uc, поступающего из входной цепи приемника. Таким образом, преобразовательный каскад, помимо выполнения своей основной задачи, еще и усиливает сигнал.

В настоящее время преобразователь частоты и гетеродин, как правило, выполняются на одной комбинированной лампе 6И1П, в которую входит триод (используется в гетеродине) и гептод (используется в самом преобразователе).

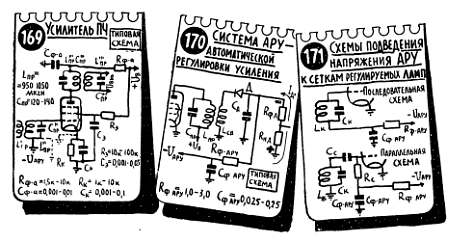

Усилитель промежуточной частоты супергетеродинного приемника принципиально ничем не отличается от усилителя высокой частоты приемника прямого усиления с фиксированной настройкой (листы 169, 155). В анодную цепь лампы усилителя ПЧ включен контур L'''прС'''пр, настроенный на промежуточную частоту. С этим контуром индуктивно связан следующий контур ПЧ — L""прС'""пр, с которого усиленное напряжение промежуточной частоты подается на детектор.

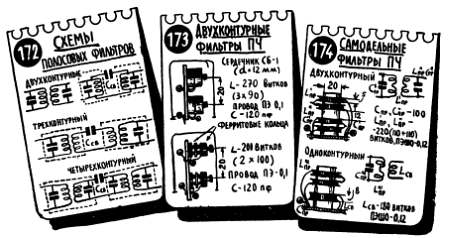

Применяемые в усилителе ПЧ два контура, настроенные на промежуточную частоту и связанные между собой индуктивно (а иногда и через конденсатор), получили название двухконтурного полосового фильтра (лист 172). Радиолюбители иногда называют такие контуры трансформатором промежуточной частоты. Включение в анодную цепь преобразователя частоты и усилителя ПЧ двухконтурных фильтров вместо одиночных колебательных контуров резко улучшает избирательность приемника по соседнему каналу.

В радиовещательных приемниках высокого класса, а также в некоторых приемниках специального назначения усилитель промежуточной частоты может содержать два-три и более усилительных каскадов с многоконтурными фильтрами.

Детектор, усилитель низкой частоты и блок питания супергетеродина совершенно аналогичны соответствующим узлам приемника прямого усиления. Следует заметить, что в супергетеродинах почти всегда применяется диодный детектор, так как нелинейные искажения, возникающие в нем, намного меньше нелинейных искажений сеточного детектора. Что же касается дополнительного усиления, которое дает сеточный детектор, то в супергетеродине это усиление оказывается излишним хотя бы потому, что сигнал принимаемой станции достаточно (примерно в 10 тысяч — 50 тысяч раз) усиливается до детектора.

Иногда, стремясь простейшим путем повысить чувствительность и избирательность супергетеродина, радиолюбители используют в нем положительную обратную связь в усилителе ПЧ или сеточном детекторе, мирясь с возникающими дополнительными искажениями (чертеж 25). Достоинством такого усилителя ПЧ и регенеративного детектора, применяемого в супергетеродине, является то, что эти элементы всегда работают на одной (промежуточной) частоте, и поэтому при перестройке приемника с одной станции на другую обратную связь можно не изменять.

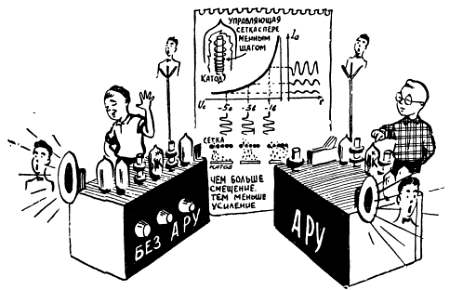

Благодаря высокой чувствительности супергетеродин принимает большое количество радиостанций. При приеме «сильных» станций после детектирования может получиться очень большое напряжение (5—15 в). Для того чтобы при этом не возникали большие нелинейные искажения (например, из-за перегрузки громкоговорителя), приходится выводить регулятор громкости и тем самым уменьшать низкочастотное напряжение, которое подается на вход усилителя НЧ. При приеме «слабых» станций, наоборот, почти полностью вводят регулятор громкости, добиваясь нормального звучания передачи. Для того чтобы не приходилось слишком часто пользоваться регулятором громкости (это особенно неудобно при настройке приемника, когда «сильные» и «слабые» станции непрерывно сменяют друг друга), в супергетеродинном приемнике применяют систему автоматической регулировки усиления — АРУ, которая автоматически уменьшает усиление приемника при приеме «сильных» станций. Благодаря этому при изменении сигнала, поступающего на вход приемника, громкость передачи меняется незначительно.

Работа АРУ основана на использовании в преобразователе частоты и усилителе ПЧ ламп с переменной крутизной (варимю) — пентодов с удлиненной характеристикой. Именно они, в отличие от всех прочих пентодов, обозначаются буквой «К». Усиление таких ламп очень сильно зависит от напряжения отрицательного смещения на управляющей сетке: чем больше отрицательное смещение, тем слабее усиливает лампа (рис. 137).

Рис. 137. В лампе с переменной крутизной усиление зависит от величины отрицательного смешения: чем больше смещение, тем меньше крутизна лампы, тем слабее она усиливает сигнал.

Управляющая сетка лампы с переменной крутизной представляет собой спираль с постепенно меняющимся шагом. Уже при небольшом отрицательном напряжении смещения наиболее густая часть сетки перестает пропускать электроны от катода к аноду, а это равносильно уменьшению размеров управляющей сетки и поверхности катода, излучающей электроны. Чем больше отрицательное смещение, тем меньше реально работающая часть управляющей сетки, тем хуже эта сетка управляет анодным током лампы, тем, следовательно, меньше усиление каскада.

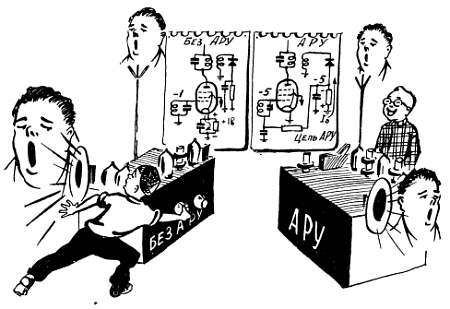

Для осуществления автоматической регулировки усиления на сетки ламп преобразователя и усилителя ПЧ в качестве отрицательного смещения подается выпрямленное напряжение UАРУ, образующееся на нагрузке детектора RН-Д + RФ-Д (рис. 138, лист 170).

Рис. 138. Используя в качестве смещения постоянное напряжение на нагрузке детектора, можно осуществить автоматическую регулировку усиления — АРУ.

Напряжение UАРУ (его часто называют регулирующим, появляется при прохождении по сопротивлениям RН-Д и RФ-Д постоянной составляющей IД= пульсирующего тока (эту составляющую мы ранее не использовали). Чем больше напряжение сигнала на входе приемника Uc, тем больше и ток IД=, а следовательно, и отрицательное напряжение UАРУ, подаваемое на сетки ламп. Таким образом, при повышении уровня сигнала принимаемой станции усиление приемника автоматически уменьшается. Имеющийся в цепи АРУ фильтр RФ-АРУ, СФ-АРУ нужен для того, чтобы не пропустить к сеткам регулируемых ламп низкочастотную составляющую продетектированного сигнала.

Система АРУ оказывается очень полезной при приеме станций на коротковат новом диапазоне, где наблюдаются частые замирания сигнала («фединги»). Они происходят из-за резкого изменения условий распространения радиоволн.

Напряжение UАРУ может подаваться на сетки регулируемых ламп, либо непосредственно через катушку сеточного контура, либо через дополнительное сопротивление. В последнем случае для токов высокой частоты контур необходимо соединить с катодом (шасси) через конденсатор (С7, чертеж 19).

ПРАКТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Рассмотрев назначение и принцип действия отдельных узлов супергетеродина (рис. 134), познакомимся с его практической схемой и приступим к постройке самого приемника.

При постройке супергетеродина мы воспользуемся уже имеющимся у нас выпрямителем и усилителем НЧ (панели НЧ и БП), а преобразователь частоты вместе с выходными контурами соберем на панели ВЧ, установив на ней дополнительно четыре каркаса для контуров — один для КВ входного контура и три для ДВ, СВ и КВ контуров гетеродина. Заново нам нужно будет изготовить лишь панель усилителя промежуточной частоты — панель ПЧ (чертеж 3). Все узлы (панели) супергетеродина легко разместятся на деревянной раме, схемы которой приведены на том же чертеже. Общий вид собранного супергетеродинного приемника показан на чертеже 1.

На чертеже 16 приведена принципиальная, а на чертеже 17 монтажная схема высокочастотной части супергетеродина, то есть той части, которая начинается с антенны и заканчивается детектором. Схемы усилителя НЧ и выпрямителя остаются такими же, какими они показаны на чертежах 9 и 12.

Во входной цепи супергетеродина используются те же контуры, что и в детекторном приемнике, и схема их включения так же остается почти без изменений. Отличие состоит лишь в том, что высокочастотное напряжение с контуров подается не на детектор, а на первую управляющую сетку преобразовательной лампы 6И1П (Л1).

Кроме того, во входную цепь супергетеродина L5L6С4 вводится коротковолновый контур который подключается так же, как длинноволновый и средневолновый контуры. Сразу же отметим, что во всех контурах приемников лучше всего применять подстроечные конденсаторы емкостью 6—25 пф или 8—30 пф, хотя не исключается применение других конденсаторов, особенно с большей максимальной емкостью.

В приемнике применена индуктивная связь с антенной, облегчающая получение равномерной чувствительности в пределах каждого диапазона. Для упрощения входной цепи можно применить и емкостную связь с антенной (см. пунктирную линию на схеме). В этом случае можно будет исключить катушки L1, L3 и L5, а в переключателе диапазонов обойтись одной платой с тремя подвижными контактами (П1б, П1в и П1 г, см. чертеж 23).

С входного контура напряжение ВЧ подается на сетку лампы через конденсатор небольшой емкости С6. Этот конденсатор нужен для того, чтобы источник напряжения АРУ не оказался замкнутым через сравнительно небольшое сопротивление одной из катушек входного контура L2, L4 или L6.

Гетеродин собран на триодной части лампы 6И1П (Л1). В цепь управляющей сетки лампы включен колебательный контур, который на всех диапазонах настраивается одной из секций (С10) сдвоенного блока конденсаторов переменной емкости. Кроме того, в контур входит одна из катушек индуктивности — L7, L9 или L11 с подключенным к ней подстроенным конденсатором C12, С13 или С14 и один из сопрягающих конденсаторов С15, С16 или С17. Сопрягающий конденсатор, как это и требуется, включен в контур последовательно между конденсатором настройки и соответствующей контурной катушкой. Катушки L7,L9, L11, вместе с сопрягающими и подстроечными конденсаторами подключаются к конденсатору настройки, а следовательно, и к сетке лампы, с помощью подвижного контакта секции П1в переключателя диапазонов.

Коммутация (переключение) катушек обратной связи L8, LI0, L12 осуществляется несколько иначе. Дело в том, что через катушку обратной связи подается постоянное напряжение на анод гетеродина, и поэтому по этой катушке проходит постоянный анодный ток (окаю 5–6 ма). Если катушки обратной связи подключать к аноду лампы поочередно, так же как подключаются к сетке контурные катушки, то во время переключения диапазонов будет происходить разрыв цепи постоянного тока, в результате чего могут «подгореть» контакты переключателя.

Во избежание этого все катушки обратной связи соединяются последовательно. На коротких волнах переключатель П1 г замыкает накоротко катушки L8 и L10 (длинные и средние волны), и, таким образом, фактически остается включенной только катушка L12. На средних волнах закорачивается только длинноволновая катушка обратной связи L8. При этом в цепь обратной связи включены последовательно две катушки — коротковолновая L12 и средневолновая L10. Поскольку катушка L12 имеет намного меньше витков, чем катушка L10 (см. намоточные данные катушек на стр. 123), то влиянием L12 на работу гетеродина на средних волнах можно пренебречь.

Аналогично можно пренебречь влиянием катушек L12 и L10 при работе на длинных волнах, когда в цепь обратной связи включены все три катушки.

В ряде промышленных и любительских приемников коммутация «закорачиванием» (лист 165) осуществляется не только для катушек обратной связи, но и для входных и гетеродинных контурных катушек. Используя катушки от этих приемников, нужно сохранять и систему коммутации.

В цепь управляющей сетки гетеродина включено сопротивление автоматического смещения R2 (лист 138). Величина этого сопротивления очень сильно влияет на работу гетеродина: чем больше R2, тем больше отрицательное смещение на сетке, тем, следовательно, меньше переменное напряжение UГ~, развиваемое гетеродином. Величина этого напряжения зависит также и от емкости конденсатора С11, через который переменное напряжение поступает на сетку лампы. Кроме того, режим работы гетеродина определяется числом витков катушек обратной связи, расстоянием между этими катушками и соответствующими контурными катушками, а также сопротивлением развязывающего фильтра R6, от которого зависит величина постоянного напряжения на аноде триода.

С сетки триода напряжение UГ~ подается на вторую управляющую сетку гептода. Поскольку обе эти сетки соединены между собой непосредственно, а не через конденсатор, то на них действует одно и то же напряжение отрицательного смещения, которое образуется на сопротивлении R2. Это сопротивление выполняет роль утечки для обеих сеток.

В анодную цепь преобразователя частоты (гептодная часть лампы 6И1П) включен двухконтурный фильтр L13C21, L14C22, настроенный на частоту 465 кгц (промежуточная частота). Со второго контура этого фильтра сигнал ПЧ подается на управляющую сетку пентода 6К4П (Л2), который используется в качестве усилителя ПЧ. Через катушку L14 на управляющую сетку Л2 подается также напряжение АРУ.

Анодной нагрузкой усилителя ПЧ служит контур L15C23, с которого с помощью катушки связи L16 высокочастотный сигнал передается на детектор. Детектор выполнен на полупроводниковом диоде Д1 (можно применить любой точечный полупроводниковый диод) по обычной последовательной схеме (рис. 109). С нагрузки детектора R11 напряжение низкой частоты через конденсатор С27 поступает на усилитель НЧ, а на сетки высокочастотных ламп Л1 и Л2 через фильтр АРУ (R9C25) подается регулирующее напряжение — UАРУ. На сетку Л1 напряжение АРУ подается по параллельной схеме, а на сетку Л2 — по последовательной (лист 171).

Для того чтобы между преобразователем частоты и усилителем ПЧ не возникала обратная связь, в цепь АРУ включен развязывающий фильтр R3С7. Сопротивление R1, включается для того, чтобы первая управляющая сетка лампы Л1 не оказалась соединенной с катодом (с «землей») через конденсатор С7.

Развязывающие фильтры включены также в анодные цепи всех ламп (R5C9, R8C20 и R6C18). Постоянное напряжение на экранные сетки ламп Л1 и Л2 подается через гасящие сопротивления R4, R7.

На чертежах 10 и 11 приведена упрощенная схема нашего супергетеродина, на которой показаны пути прохождения токов по различным цепям, а также напряжения на некоторых участках. Упрощение схемы в основном заключается в том, что приемник показан как однодиапазонный. Поэтому на схеме отсутствует переключатель П1, контурные катушки СВ и КВ диапазонов, а также все подстроечные конденсаторы. На схеме не показан регулятор тембра, сетевой предохранитель, выключатель сети и конденсатор С32. Все детали пронумерованы в полном соответствии с принципиальными схемами узлов приемника (чертежи 9, 12 и 16).

На чертежах 10 и 11 красными линиями показаны пути переменных токов, а зелеными — постоянных. Пунктирные линии соответствуют некоторым ответвлениям того или иного тока. Толщина линий в какой-то степени пропорциональна величине тока.

Аналогично красным и зеленым цветом изображены графики постоянных и переменных напряжений или составляющих какого-либо напряжения. Желтые стрелки показывают, между какими точками это напряжение измеряется.

При обозначении напряжений и токов используются следующие сокращения: а — анодный, э — экранный, с — сеточный, к — катодный, н — накальный, в — выпрямленный, см — смещение, сеть — сетевой, вч — высокой частоты (частота принимаемой станции), пч — промежуточной частоты, нч — низкой частоты, г — гетеродинный, зв — звуковой катушки громкоговорителя, пульс — пульсаций, II — на вторичной (повышающей) обмотке силового трансформатора, д — детекторный, ару — системы автоматической регулировки усиления.

Цифра, стоящая после индекса, указывает порядковый номер лампы, к которой относятся токи и напряжения. Некоторые обозначения напряжений помечены штрихами, которые приближенно характеризуют величину напряжения. Чем больше штрихов, тем больше и напряжение.

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Как уже говорилось, преобразователь частоты выполнен на панели ВЧ. Совершенно очевидно, что панель ВЧ подключается к панели ПЧ, а эта, в свою очередь, к панели НЧ, соединенной с выпрямителем.

Дополнительно к имеющимся входным контурным катушкам длинных и средних волн необходимо изготовить еще и гетеродинные L7L8 и L9L10, а также входные L5L6 и гетеродинные L11L12 катушки КВ диапазона.

Коротковат новые катушки могут быть изготовлены на унифицированных каркасах из полистирола (чертеж 5,е), на обычных картонных гильзах (чертеж 5,ж) или на других каркасах примерно такого же диаметра. Данные катушек, указанные в таблицах на стр. 123, приведены для однослойной намотки «виток к витку».

Мы уже говорили, что при изготовлении коротковолновых катушек часто применяют так называемую «принудительную» намотку, то есть делают обмотку с увеличенным шагом, с небольшими интервалами между соседними проводами (стр. 98). Для этого намотку ведут сразу двумя проводами, один из которых потом удаляют. При переходе от обычной намотки к принудительной несколько повышается добротность контура. Чтобы индуктивность катушки осталась неизменной, число ее витков следует увеличить на 10–30 %. Если катушку выполнить с увеличенным шагом, равным 1,5d (d — это диаметр провода; если d = 0,8 мм, то 1,5d ~ 1,2 мм), то расстояние между соседними витками будет равно 0,5d = 0,4 мм. Такую величину и должен иметь диаметр вспомогательного провода для принудительной намотки.

Коротковолновые катушки связи как в гетеродинном, так и во входном контуре выполнены на подвижных бумажных кольцах, перемещая которые можно менять связь между катушкой связи и соответствующей контурной катушкой.

При налаживании приемника может оказаться необходимым часть витков катушки обратной связи намотать непосредственно между витками контурной катушки. Чаще всего такая необходимость возникает в коротковолновом контуре.

Нужно сразу же сказать, что данные коротковолновых катушек можно рассматривать лишь как ориентировочные. Если катушка не имеет сердечника, то в процессе налаживания приемника число витков этих катушек приходится тщательно подбирать. Иногда нужно подбирать число витков и при наличии сердечника, особенно если используются какие-нибудь случайные каркасы. В принципе можно использовать каркасы коротковолновых катушек от любого приемника — «Балтика», «Родина», «Мир», «Звезда» и др. Подбор числа витков контурных катушек L6L11 производят тогда, когда приемник уже в основном налажен (стр. 284). При этом начинать следует с катушки гетеродина L11, так как она и определяет частоту принимаемой станции: при увеличении числа витков катушки L11 весь коротковолновый диапазон сдвигается в сторону более длинных волн.

При подборе числа витков катушки входного контура L6 нужно ориентироваться на максимальную громкость приема. Число витков катушки связи с антенной особого значения не имеет, и подбирать его не надо. Что же касается катушки обратной связи гетеродина L12,то здесь требуется очень тщательный подбор числа витков.

Гетеродинные катушки ДВ и СВ диапазонов могут быть выполнены так же, как и соответствующие катушки входных контуров. Средневолновая контурная катушка при однослойной намотке должна содержать 120 (90-4-30) витков провода ПЭ-0,12 (ПЭШО-0,1), а катушка обратной связи 20–30 витков.

Размещение катушек и других основных деталей на панели ВЧ видно из чертежа 17. Для супергетеродина необходимо вновь изготовить еще одну панель — ПЧ. На ней устанавливается семиштырьковая панелька для лампы 6К4П (Л2) и два каркаса — гильзы для самодельных контуров ПЧ (лист 174). На одном из этих каркасов размещают катушки L13 и L14 двухконтурного фильтра ПЧ — по две секции в каждой катушке. На втором каркасе размещены две секции контурной катушки L15 и катушка L16 связи (одна секция). Чтобы ослабить связь между анодным и сеточным контурами усилителя ПЧ, каркасы катушек этих контуров расположены под углом 90° один относительно другого: каркас катушек L13,L14 установлен непосредственно на панели ПЧ, а каркас катушек L15, L16 размещен на небольшой фанерной площадке, закрепленной на панели ПЧ с помощью прямоугольного деревянного бруска (чертеж 3).

Нужно прямо сказать, что применение в приемнике самодельных фильтров промежуточной частоты крайне нежелательно. Во-первых, самодельные контуры обладают низкой добротностью, во-вторых, их довольно трудно настроить и, в-третьих, и это, пожалуй, самое главное — самодельные контуры очень неудобно экранировать.

Опыт показывает, что из-за плохой экранировки в приемнике с самодельными контурами обычно возникает самовозбуждение на промежуточной частоте, бороться с которым не так-то просто. По всем этим причинам самодельные контуры ПЧ можно применять лишь в самом крайнем случае. В усилителе ПЧ лучше всего применить двухконтурные фильтры ПЧ любой конструкции от любого фабричного приемника, настроенные на 465 кгц. Фильтры эти должны быть в экране, и закрепить их можно непосредственно на панели ПЧ.

Промежуточную частоту 465 кгц имеют все отечественные радиоприемники, за исключением приемников «АРЗ», «Москвич» и «Рекорд» самых первых выпусков. Два наиболее распространенных типа двухконтурных фильтров промежуточной частоты показаны на листе 173. Катушки первого из них (от приемников «Родина-52», «Звезда», «Дорожный» и др.) выполнены в горшкообразных сердечниках СБ-1а. Во втором типе двухконтурного фильтра (от приемников «Рекорд-52», «Стрела», «Заря» и др.) используются катушки, намотанные на двухсекционных каркасах, которые снабжены ферритовыми кольцами и сердечником. Почти во всех типах фабричных фильтров промежуточной частоты средняя индуктивность катушек примерно равна 1000 мкгн (900—1100 мкгн), а емкость конденсаторов 120–140 пф (лист 173).

При использовании фабричных двухконтурных фильтров вместо катушки связи L16 окажется включенным контур L16C24,что несомненно улучшит избирательность приемника. Совершенно ясно, что никаких изменений в схеме приемника при этом делать не нужно.

Во время монтажа панелей ВЧ и ПЧ следует помнить, что все соединения высокочастотных цепей должны производиться кратчайшими путями. В частности, анод гептодной части Л1 лучше всего соединить с катушкой L13, установленной на панели ПЧ, коротким проводником, помимо гребенок Г1 — Г2.

НАЛАЖИВАНИЕ

О налаживании супергетеродинного приемника очень подробно рассказано в статьях В. Короля «Налаживание супергетеродина», опубликованных в журналах «Радио» № 3 (стр. 47–50) и № 4 (стр. 45–47) за 1954 год. Кроме того, вопросам налаживания приемников посвящены книги В. В. Енютина «Налаживание радиоприемников», издательство ДОСААФ, 1958 г., Г. А. Сницерева «Измерения при ремонте и налаживании радиоприемников», Связьиздат, 1955 и др. Ниже мы остановимся лишь на основных этапах налаживания приемника без специальных измерительных приборов.

Перед тем как включать приемник в сеть, нужно внимательно проверить правильность соединения всех цепей и, прежде всего, убедиться в том, что цепи постоянного анодного напряжения не замкнуты на «землю» («землей» мы в дальнейшем будем называть общий провод, подключаемый к гнезду «3»). Это можно сделать с помощью омметра, используя, например, авометр ТТ-1, Ц-20 и др., подключив его к конденсатору С35(выпрямитель). Если приемник собран правильно, омметр покажет сопротивление 50—100 ком, причем в момент подключения прибора можно будет отметить «бросок» стрелки, обусловленный зарядкой конденсаторов С35 и С34 от батареи омметра. Если же прибор покажет сопротивление менее 1–5 ком (иногда можно обнаружить даже короткое замыкание), то нужно проверить исправность конденсаторов развязки и еще раз внимательно просмотреть весь монтаж. Лишь после того как этот дефект устранен, можно включить приемник в сеть и измерить режимы ламп (рис. 139), предварительно, конечно, измерив напряжение сети: при пониженном напряжении сети режимы ламп могут значительно отличаться от указанных на схеме.

Рис. 139. Налаживание супергетеродина, как и всякого другого радиоустройства, следует начинать с тщательной проверки монтажа и режимов (напряжений на различных электродах ламп).

Напомним, что режимом лампы мы называем постоянные напряжения на ее электродах. Эти напряжения устанавливаются подбором соответствующих сопротивлений — R4, R7 и R14 в цепях экранных сеток и R15, R18 в цепях катодов ламп. При подборе режимов не нужно стремиться к тому, чтобы они абсолютно точно соответствовали рекомендованным — изменение режимов на 5—10 % (а иногда и на 15–25 %) существенно не повлияет на работу приемника.

Если в вашем распоряжении нет специальных измерительных приборов — генератора сигналов и лампового вольтметра, то налаживание приемника следует начинать с гетеродина, добиваясь прежде всего его нормальной работы на. одном из диапазонов, например на коротких волнах (рис. 140).

Рис. 140. Проверка работы гетеродина: если при коротком замыкании контура изменяется анодный ток лампы гетеродина (напряжение на аноде), значит, гетеродин работает.

Можно убедиться в наличии переменного напряжения на контуре гетеродина, замыкая этот контур конденсатором сравнительно большой емкости (0,001—0,1 мкф) или простым проводником. Если гетеродин работал нормально, то при коротком замыкании контура колебания в нем прекратятся, и вследствие этого практически исчезнет сеточный ток лампы, который возникал при положительных полупериодах переменного напряжения на сетке. Постоянная составляющая сеточного тока, проходя по сопротивлению R2, создает на нем напряжение отрицательного смещения (около 5—10 в). Поэтому при срыве колебаний вместе с сеточным током исчезает отрицательное смещение и резко возрастает анодный ток лампы. В этом можно убедиться, включив миллиамперметр, рассчитанный на измерение тока 10–20 ма последовательно с сопротивлением R6, или измеряя напряжение на аноде (точнее, на конденсаторе С18). Чем больше анодный ток, тем больше падение напряжения на сопротивлении R6, тем меньше напряжение на аноде. Опытные любители обнаруживают срыв генерации посильным «щелчкам», которые слышны в громкоговорителе при замыкании контура гетеродина.

Если при замыкании контура анодный ток лампы не возрастает (или напряжение на аноде не падает), то значит, гетеродин не работает. В этом случае нужно прежде всего попробовать поменять местами концы катушки обратной связи или контурной катушки. Если это не даст желаемых результатов, то следует несколько сблизить эти катушки. Поворачивая ротор конденсатора настройки, нужно добиться нормальной работы гетеродина во всем диапазоне частот.

При налаживании гетеродина можно столкнуться с таким неприятным явлением, как прерывистая генерация, которая проявляется в виде сильного «рокота», прослушиваемого в громкоговорителе. Для того чтобы прекратить прерывистую генерацию, нужно включить последовательно с конденсатором С11 сопротивление величиной 50—200 ом, а также уменьшить расстояние между контурной катушкой и соответствующей катушкой обратной связи.

Выполняя все эти операции, нужно всегда проверять работу гетеродина на всем диапазоне: иногда может оказаться, что, чрезмерно раздвинув катушки, вы «сорвете» генерацию на каком-либо участке диапазона. Попутно укажем, что «прерывистая генерация» обычно наблюдается на коротковолновом участке диапазона, а «срыв» генерации — на длинноволновом участке. Последнее объясняется тем, что с уменьшением частоты ослабляется индуктивная связь между катушками.

Если нельзя добиться нормальной работы гетеродина указанными путями, то можно попытаться подобрать число витков катушки обратной связи и в самом крайнем случае величину сопротивлений R2, R6 и конденсатора С11.

Если гетеродин работает, то приемник должен сразу же принимать хотя бы одну-две станции — антенну следует временно подключить непосредственно к входному контуру, то есть к статору конденсатора С5. Приняв хотя бы одну станцию, следует сразу же подстроить в резонанс контуры ПЧ — сближением секций или с помощью сердечников, если они имеются. При этом можно ориентироваться на увеличение громкости приема (рис. 141, 142).

Рис. 141. Если контуры усилителя ПЧ даже немного расстроены один относительно другого, то приемник будет обладать очень плохой чувствительностью и избирательностью.

Рис. 142. По сигналу первой же принятой станции необходимо сразу подстроить фильтры ПЧ, добиваясь наибольшей громкости передачи.

На время настройки всех контуров приемника и в том числе контуров ПЧ необходимо отключить систему АРУ. Проще всего это сделать, замкнув накоротко конденсатор C25.

Наиболее сложным этапом налаживания супергетеродина является настройка входных и гетеродинных контуров и сопряжение их настроек. Настраивать эти контуры можно, ориентируясь на работающие радиостанции, пользуясь заранее начерченной шкалой (чертеж 6). Прежде всего нужно временно зашунтировать входной контур сопротивлением 10–20 ком (для того чтобы меньше проявлялись резонансные свойства этого контура).

Изменяя емкость подстроечных конденсаторов С12, С13 и С14 и индуктивность катушек L7,L9 и L11, необходимо добиться, чтобы прием той или другой станции соответствовал шкале приемника (рис. 143, 144).

Рис. 143. Границы диапазона устанавливают с помощью заранее начерченной шкалы, подгоняя частоту гетеродина. При этом на низких частотах диапазона изменяют индуктивность контура (например, с помощью сердечника катушки).

Рис. 144. На высших частотах диапазона изменяют начальную емкость контура (например, с помощью подстроенного конденсатора).

Частоту принимаемой станции можно узнать с помощью какого-нибудь фабричного приемника. Затем, сняв шунтирующее сопротивление со входного контура, нужно подстроить и его, ориентируясь на наибольшую громкость приема. Входной контур должен также перекрывать диапазон частот, указанный на шкале. В заключение добиваются наилучшего сопряжения настроек контуров, ориентируясь на станции, работающие в трех точках каждого диапазона — в середине и на краях (лист 168).

При настройке входных и гетеродинных контуров следует помнить, что подстроечным конденсатором нужно пользоваться на высших частотах диапазона, то есть при выведенном роторе блока конденсаторов настройки, а подгонять индуктивность нужно на низших частотах, то есть при введенном роторе.

Основные элементы налаживания супергетеродинного приемника иллюстрируются рисунками 139–144. Рекомендуемый способ позволяет лишь приблизительно настроить приемник. Для точной его настройки необходимо иметь специальные приборы и прежде всего генератор сигналов.

В процессе налаживания приемника часто приходится устранять неисправность отдельных его деталей или неточности монтажа. Конечно, перечислить все возможные неполадки приемника очень трудно, можно указать лишь основные из них.

Из деталей, применяемых в приемнике, неисправной может оказаться любая: могут замкнуться электроды внутри лампы (например, сетка и катод), нарушиться контакты в переключателе диапазонов или ламповой панельке, могут замыкаться на каком-нибудь участке диапазона роторные и статорные пластины конденсатора настройки, может оказаться пробитым диэлектрик в конденсаторе постоянной емкости (в этом случае конденсатор ведет себя как обычный проводник), возможно нарушение контакта в выводах конденсаторов, а также постоянных и переменных сопротивлений и т. д. и т. п.

Обычно обнаружить какую-нибудь из этих неисправностей можно сравнительно легко, используя простейший прибор — авометр или заменяя проверяемую деталь другой, заведомо исправной. К сожалению, помимо неточностей монтажа и не исправных деталей, при налаживании приемника нередко встречаются и другие неполадки, устранить которые не всегда легко и просто.

Одно из самых неприятных явлений, с которым приходится сталкиваться в процессе налаживания приемника — его самовозбуждение. Обычно оно проявляется в виде сильных «свистов», громкость и тон которых могут оставаться неизменными на всех диапазонах. Причиной самовозбуждения является «паразитная» положительная обратная связь, которая может появиться в любом из каскадов приемника или сразу в нескольких каскадах. Такая обратная связь обычно возникает из-за неудачного расположения отдельных деталей или монтажных цепей, а также из-за попадания переменных составляющих анодного или экранного тока в общие питающие цепи.

Чаще всего самовозбуждение возникает в усилителе ПЧ и преобразователе частоты. Реже наблюдается самовозбуждение усилителя НЧ.

Для того чтобы обнаружить каскад, в котором происходит самовозбуждение, можно поочередно вынимать из приемника лампы, начиная с первой, или снижать напряжение на аноде и экранной сетке той или иной лампы, увеличивая соответствующее гасящее сопротивление (R4, R7, R14) и сопротивление фильтра (R5, R6, R8).

Чтобы предотвратить самовозбуждение усилителя ПЧ, прежде всего нужно устранить паразитную связь между анодной и сеточной цепью лампы Л2 и особенно между катушками L13L14, с одной стороны, и L15L16 — с другой стороны. Конечно, лучше всего применить экранированные контуры ПЧ от фабричных приемников. Экраны этих контуров необходимо заземлить, то есть соединить с общим «заземленным» проводом. В случае применения самодельных контуров ПЧ можно устранить нежелательную связь между ними, расположив катушки под углом 90°, а также поместив каркас с катушками L15L16 в экран из алюминия, латуни или белой жести (чертеж 3). Следует помнить, что экранирование несколько изменяет индуктивность катушки, а следовательно, и резонансную частоту контура, но это не очень страшно, так как в экран помещается лишь один колебательный контур L15С23, частоту настройки которого можно принять за основу и уже по ней подстраивать другие контуры ПЧ — L13C21 и L14C22 (для случая самодельных контуров).

Если и после экранирования анодного контура усилителя ПЧ самовозбуждение не прекратится, то можно попробовать увеличить в полтора-два раза сопротивления развязывающих фильтров, снизить напряжение на экранных сетках на 15–50 % и, наконец, включить в цепь катода лампы Л2 небольшое (100–300 ом) сопротивление. За счет этого сопротивления в усилителе возникнет отрицательная обратная связь (лист 157), которая скомпенсирует «паразитную» положительную связь, являющуюся причиной самовозбуждения. Правда, введение отрицательной обратной связи заметно снижает усиление каскада и поэтому может быть рекомендовано лишь в качестве крайней меры. Избавиться от самовозбуждения в преобразователе частоты, как правило, удается путем рационального размещения деталей, сокращения длины монтажных проводов и, в крайнем случае, уменьшения экранного напряжения лампы Л1.

Другое неприятное явление, с которым можно столкнуться при налаживании приемника, — фон переменного тока, о котором уже рассказывалось весьма подробно. Возможны две основные причины появления фона: первая — плохая фильтрация выпрямленного (анодного) напряжения и вторая — наводка от проводов, по которым проходит питающий переменный ток.

Обе причины могут возникать одновременно (стр. 212).

Для улучшения фильтрации анодного напряжения в блоке питания можно применить дроссель вместо сопротивления R19. Для борьбы с наводками, создающими фон, необходимо помещать в экран все провода сеточной цепи лампы Л3 — провода, идущие к детектору, регулятору громкости, гнездам звукоснимателя.

В супергетеродинном приемнике существует еще одна причина фона: паразитная модуляция в преобразовательном каскаде. Если напряжение на аноде гетеродина плохо отфильтровано или на деталях гетеродинного контура появляются большие наводки, то в этом каскаде высокочастотный сигнал может подвергнуться паразитной модуляции с частотой 50 гц. Для борьбы с этим явлением можно попробовать параллельно с конденсатором С18 включить электролитический конденсатор на 5—20 мкф и 300 в.

Следует заметить, что фон и даже самовозбуждение на низкой частоте могут появиться, если окажутся незаземленными корпус и ось переменного сопротивления Чтобы заземлить ось, достаточно под гайку, с помощью которой закрепляется сопротивление, подложить жестяную пластинку, соединив ее с «земляным» проводом, или, что то же самое, с экранирующим чулком.

В процессе налаживания приемника может возникнуть необходимость значительно изменить данные деталей, приведенные на схеме и в описании.

Прежде всего, вместо силового трансформатора от приемника «Рекорд» можно с успехом применить трансформатор от любого другого приемника, не считаясь с тем, что в этом случае режимы ламп могут заметно отличаться от приведенных на схеме.

В зависимости от того как выполнен монтаж, может значительно изменяться емкость колебательных контуров. Это может потребовать введения в контуры (чаще всего на ДВ и СВ диапазонах) дополнительных конденсаторов емкостью 5—50 пф, которые следует подключать параллельно соответствующим подстроечным конденсаторам. Большое значение имеет точный подбор сопрягающих конденсаторов. Для удобства настройки приемника (сопряжения контуров) на ДВ и СВ диапазонах целесообразно параллельно сопрягающим конденсаторам включать подстроечные конденсаторы емкостью 5—30 пф. Эти конденсаторы в основном будут влиять на настройку на низших частотах диапазона.

В ряде случаев может оказаться необходимым несколько изменить число витков контурных катушек и особенно катушек обратной связи. При подборе индуктивности контуров длинных и средних волн, а также контуров ПЧ, выполненных на картонных гильзах, следует обращать внимание на то, чтобы отдельные секции какой-либо катушки были намотаны в одну и ту же сторону и чтобы конец одной из секций был соединен с началом другой. В этом случае при сближении секций общая индуктивность катушки растет (резонансная частота контура падает) так же, как и при вдвигании в катушку сердечника! Если перемещением секций или сердечника не удается установить нужную частоту контура, то следует постепенно изменять число витков в одной из секций.

Следует заметить, что для ослабления помех с частотой, равной промежуточной, в ряде случаев может оказаться необходимым включение в антенную цепь фильтра с теми же данными, что и у любого контура ПЧ, например L15C23. Схема включения такого фильтра показана на листе 163.

Налаживание приемника — процесс достаточно трудоемкий, требующий внимания, большого терпения и, самое главное, вдумчивого отношения ко всем явлениям, с которыми приходится сталкиваться при настройке того или иного каскада. Поиски неисправностей наугад, бессистемная замена деталей, нежелание задуматься над возможными причинами той или иной неполадки — все это в итоге приводит к большим потерям времени, а иногда вообще мешает довести работу до конца.

Назад: Глава 6 ПРИЕМНИК ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ

Дальше: Глава 8 НАСТОЯЩИЙ ПРИЕМНИК