Религиозная сублимация

Конечная тенденция всех религиозных образований заключается в сотворении помогающего и защищающего первосущества, в чье лоно можно убежать от всех невзгод и опасностей и к которому, в конце концов, возвращаются в потусторонней будущей жизни, представление о которой хотя и в сильно сублимированной форме, но довольно точно репрезентирует однажды покинутый рай. Наиболее последовательно эта тенденция развита в христианской мифологии, обобщающей и завершающей все мировоззрение древнего мира, с ее обильно заселенным небом, представляющим собою, конечно, повторную персонификацию древневосточной мифологии неба, которая затем, на более поздней волне вытеснения, нашла новое воплощение в средневековой астрологии с ее гороскопами1 рождения, чтобы затем прийти к научной астрономии, в которой до сих пор содержится более чем достаточно бессознательно-фантастических элементов.

О том, во что, в конце концов, развился древний образ мира, который достиг кульминации в вавилонском мировоззрении, мог бы рассказать нам только психологический анализ, ибо на той глубине, на какую позволяют проникнуть в прошлое предания и даже произведения изобразительного искусства, мы всегда видим лишь готовый и, по-видимому, совершенно астральный образ мира, о генезе которого нельзя в настоящий момент получить никаких сведений. Последняя попытка подобного рода, предпринятая Германом Шнайдером, позволила обнаружить «неолитическую религию солнца в древнейшем Вавилоне и Египте» [175], кажется мне не вполне удачной, поскольку автор чрезмерно стремится найти то, что он ищет, и поэтому представляет материал с многочисленными натяжками.

С достоверностью мы можем сказать лишь то, что привлеченный им материал довавилонских клейменых изображений, датируемых примерно 4000 годом до н. э., уже демонстрирует нам «всю символику неолитической религии солнца, которую мы знаем из нордических наскальных изображений» [175, И]. Лишь тогда, когда генезом психического заинтересуются в той же степени, в какой историческим определением, мы окажемся в состоянии полноценно охватить всю проблему развития неолитической религии солнца.

Астральный образ мира, представленный здесь нам, очевидно, завершенным, является, как я еще буду подробно обосновывать в другом месте, поздним продуктом длительного психического процесса развития проекции, на который мы еще прольем некоторый свет далее. Здесь достаточно подчеркнуть, что, и по мнению Шнайдера, все это развитие, вероятно, «происходит от придания ценности огню», который как «в небе стоит в виде солнца», так равно и «в теплой человеческой или звериной утробе имеет место» [175,4]. Если материнский первоисток солнечного культа здесь очевиден, то простое сопоставление «звездного культа» примитивных народов, например индейцев Кора, наглядно демонстрирует, насколько глубоко эти «религиозные» представления коренятся в отношении ребенка к матери. Звездное небо идентифицируется с преисподней, поскольку и там, и там господствует ночь. Так оно становится местом смерти. В этой связи звезды считаются умершими предками, которые в результате их вхождения в преисподнюю одновременно оказываются в ночном небе. Но так как из преисподней вырастает вся растительность, то ночное небо, мыслимое как зеркальный образ преисподней, становится одновременно источником плодородия [189]. В древнемексиканских мифах звезды представляются жертвами, которые служат пищей солнцу на закате, которое без этого кушанья не смогло бы вновь взойти. Земные человеческие жертвы, как заявляет Пройсс, являются по большей части лишь имитациями этой жертвы звездных божеств [189].

Совершенно иная, даже противоположная этой проекции в макрокосмос, большая ветвь древнего религиозного развития представлена мистическим учением о погружении в Древней Индии, вводящим травму рождения в человеческий микрокосмос и достигающим там глубочайшей точки ее преодоления в учении о странствовании души. Выраженный «терапевтический» характер этой религиозно окрашенной философии и этики, «йога-практики», лишь недавно показал Ф. Александер в превосходном исследовании [6], опирающемся на данные Хейлера [88], и при этом указал на ее сходство с аналитическим опытом2. Цель всех этих упражнений есть нирвана, наполненное удовольствием Ничто, ситуация материнской утробы, к возвращению к которой стремится даже шопенгауэровская, наполовину метафизическая воля. Путь к этому, как и в анализе, пролегает через в приближенную к эмбриональному состоянию медитацию, результатом которой является, по Александеру, возможность ретроспективного воспоминания о внутриматочной ситуации.

Благодаря недавно вышедшей работе Хауэра «Начала йога-практики. Исследование о корнях индийской мистики» [80], нам стали доступны древнеиндийские описания экстатических переживаний, которые не вызывающим сомнения образом позволяют распознать смысл всех этих практик. Брахмакарин, посвящаемый ученик Брахмы, стремящийся обрести тайную магическую силу, которая означает для индийца первооснову бытия, во время своего посвящения (Упанаяна) должен пройти через состояние трехдневного гипнотического сна. О нем говорят, что он три дня покоится в материнской утробе учителя: «Учитель, который посвящает ученика, делает его эмбрионом в своих внутренностях. Три ночи носит он его в материнской утробе. Затем рождает он того, кого приходят созерцать боги» (Атхарваведа XI, 5; цит. по Хауэру [86]). По всей вероятности, послушник, как это установил Ольденбург, для так называемой церемонии Dixa (жертвенное посвящение) на протяжении трех дней сидел на корточках со сжатыми кулаками и поднятыми коленями в эмбриональной позе, обернутый всевозможными оболочками (амнион), в хижине (Хауэр [86,98]: «Жрецы делают его опять эмбрионом, на котором они совершают дикса… ритуальная хижинаявляется для диксита материнской утробой: они дают ему возможность вновь войти в материнскую утробу… они окутывают его одеждой. Одеяние является для диксита амнионом; они окутывают его амнионом. Поверх этого кладут черную шкуру антилопы, снаружи от амниона – это хорион; так окутывают они его хорионом. Со сжатыми кулаками лежит эмбрион в этой оболочке; со сжатыми кулаками рождается дитя… снимая черную шкуру антилопы, спускается он в нижнюю комнату, Авабхртхабад; поэтому рождаются эмбрионы отделенными от хориона. В своей одежде спускается он, поэтому рождается дитя с амнионом» [129, 405].

В Ригведе отчетливо описывается поза, уттана, которая и по сей день сохраняется в практике йоги и которая, как отмечает Шторх [189, 78], «совершенно определенно походит на эмбриональные позы, которые нередко видим в качестве стереотипии поз больных». В других местах Ригведы речь идет о вращательных движениях головы и глаз, о качательных движениях, о дрожании и шатании, что, как представляется, опять же относится к травме рождения.

Здесь мы наблюдаем примитивный первичный феномен исполненной удовольствия защищающей ситуации, из которой затем, позднее, через отделение от матери и перенос на отца, возникает гештальт всемилостивого, но также и карающего бога в качестве религиозной сублимации, образующейся путем проекции. Как полагает Рудольф Отто [130], в первоистоке всякой религиозной истории формированию определенно оформленных гештальтов демонов и богов предшествуют «внушенные свыше первичные чувства» – страха перед зловещим, изумления перед непостижимым, которые у примитивов манифестируются прежде все как «страх демонов»3. Из объяснений Фрейда [55] мы знаем теперь, что демоны первоначально были связаны с боязнью покойников, т. е. они представляют собой проекцию вовне чувства вины, в то время как неопределенный страх, подобный страху ребенка, объясняется как продолжающееся действие первичной травмы. При рассмотрении индивидуального развития становится понятно, что первичный страх в последующем заново связывается непосредственно с репрезентирующими первоситуацию покойниками.

Путь от веры в демонов к вере в богов хорошо исследован с позиций мифологии и фольклористики. Психологическим же фактором развития является постепенное замещение вызывающей страх матери (демоны) отцовским гештальтом, апеллирующим к «сублимированному» страху, к чувству вины. Этот процесс религиозного развития идет абсолютно параллельно процессу социального развития, как мы его описали выше (с. 98 и далее). Сначала возникает культ великого азиатского материнского божества, предстающего как дикая богиня сладострастной любви и буйной Природы, а иногда воспринимаемого скорее как подлинная царица небесная, как девственная богиня [17, 1513], которая вновь появляется в облике Евы и Марии, харит Иренойса, Елены Симона Магнуса, в Софии и др. В одном из последних исследований «Гностических мистерий» отмечается: «Впечатляет то, какую гибкость обнаруживает вера в богиню-мать; в этой вере находит себе место решительно все, что является религиозным хоть в каком-либо смысле, от оргиастического праздника до воли к искусству и к прекрасному, от мистерий с коллективными половыми сношениями до астрологии и света Вифлеемского. Богиня-мать может быть мировой душой, мировым духом, мировым развитием, мировой радостью, мировым страданием, мировым спасением, мировым светом, мировой человечностью, мировым грехом – и каждая из этих ипостасей может воплощаться на всех уровнях Бытия, вплоть до растений. Она может быть смехом и плачем, духом и телом, богиней и ведьмой, небом, землей и преисподней, она могла быть всем!» [30, 41] Более поздние религиозные и философские представления о творении мира мужским богом, как обнаружил уже Винтерштайн, направлены исключительно на отрицание праматери4, совершенно как библейское сказание о сотворении человека. Соответственно этому в рамках как иудейской, так и христианской веры обнаруживаются еретические секты, для которых характерен сексуально окрашенный возврат к богине-матери. Эти революционные движения внутри религий возникают, стало быть, совершенно тем же самым образом, что и социальные движения, а именно как результат регрессии к матери.

Так появляется известный культ спермы в Гностической Евхаристии секты фибионистов (около 200–300 гг. н. э.), связанный со служением азиатско-египетской богине-матери: это Мани у шумеров, Иштар в Вавилоне, Магна Матер, Кибела, Ма, Аммас в Малой Азии, Великая Матерь в Карфагене, Исида в Египте, Деметра у греков, Астарта у сирийцев, Анахита у персов, Алилат у набатийцев, Кванинин у индийцев, Каннон в японском буддизме и «Праматерь» китайского даоизма. Причастные трапезы фибионитов – это religio libidinum, которая, «несмотря на все неподдельное язычество, содержащееся в ней, как позволяют заключить с трудом понятные комментарии к христианской Тайной вечере и ее производной, причастию в мессе»5, заключаются по своему существу, как верно показал Фендт [30, 4], не в половом совокуплении, которое столь часто ставится им в укор6, а в доставляющем наслаждение потреблении (поедании) сексуальных экскретов. «Женщины и мужчины берут мужскую сперму в свои руки… и едят ее, не скрывая своего собственного срама, и говорят: это есть тело Христово… Но точно так же проделывают они это и с менструальной кровью женщины… и они едят ее тоже вместе. И они говорят: это есть кровь Христова»7. В третьем празднестве, которое они называют «совершенный Паша», Фендт [30, 5] последовательно усматривал дополнение и объяснение двух других в том смысле, что сексуальный акт используется только для того, чтобы поглотить семя, это средство Архонта страсти. «Ибо если вопреки всему зачиналось дитя, то оно становилось священной пищей третьей трапезы! Из каждой женщины, случайно ставшей матерью, эмбрион вырезается, разрубается на куски, приготовляется с медом, перцем, маслом и благовониями, и каждый ест, показывая большой палец. И после этого они произносят благодарственную молитву: „Архон страсти не смог обмануть нас, нет, мы приняли на себя грех брата“». – «Теперь мы видим, – добавляет Фендт [30, 5] в пояснении, – что борьба с Архонтом принимает форму нарушения заповеди, которую Клемент Александрийский в случае антитактов и николаитов описал следующим образом: все, что создал Бог-отец, было благом; но Нижний Бог подмешал туда зло; от этого Нижнего Бога и исходят заповеди… Архонт страсти хочет, чтобы дети производились – поэтому делается все, чтобы этому воспрепятствовать».

Мы подробно описали и прокомментировали этот культ потому, что в нем неприкрыто выступает весь механизм религиозного сублимирования, т. е. собственно формирование религии. Злой «Нижний бог», который заставляет детей приходить в мир и, следовательно, вновь и вновь претерпевать травму рождения, – это мать, и весь (инцестуозный) разврат гностиков сводится к тому, чтобы вновь проникнуть в материнскую утробу, при этом, однако, возобновление травмы рождения должно исключаться: поэтому семя принимается в утробу изо рта (съедается). Причем эта идея последовательно выдерживается: эмбрион вырезается, чтобы предотвратить травму, и вновь принимается в утробу через рот. «Представляется, – говорит Фендт, – что развитие мира есть чудовищная неудача, избавление приходит только через отстранение от действенного начала Вселенной»8.

Бог-отец занял место вызывающей страх и удовольствие праматери, чтобы, совсем в смысле фрейдовского «тотемизма», создать и гарантировать социальную организацию. Всякое возвращение к почитанию матери, которое может выражаться только сексуально, считается поэтому антисоциальным и преследуется со всей жестокостью так называемого религиозного фанатизма9, который, однако, в конечном счете, как и социальная революция, сводится к поддержанию и усилению отцовской власти, направленной назащиту социальной общности. Поэтому за всеми периодами таких возвратных движений следует усиленная пуританская реакция, как показывает история иудаизма. Известнейшим движением этого рода является псевдомессианская секта «саббатианцев», которую около 300 лет тому назад основал Саббатаи Цеви, еврей из Смирны, потомок евреев, изгнанных из Испании [114]. Подобно гностикам, он призывал к отказу от заповеди, а его приверженцы впоследствии, особенно после его смерти, полностью отошли от строгих моральных установлений иудаизма.

Особенность этого движения состояла в том, что женщина считалась в нем божеством, а запрещенные формы половой жизни, особенно инцестуозные, рассматривались как форма служения богу. «В пещерах, поблизости от Салоник, устраивали они в религиозных целях дичайшие оргии. В начале саббата они ставили в центр круга обнаженную девственницу и, тоже обнаженные, танцевали вокруг нее. На место молитв пришли оргии. Подобные обряды вскоре распространились почти среди всех еврейских общин мира… Они, естественно, всячески преследовались раввинами… Несмотря ни на что, эти секты не удавалось искоренить на протяжении двух столетий. В Турции и по сей день встречаются их пережитки» (Лангер [114, 39]). Непосредственная реакция, которая впоследствии привела, согласно прекрасному пояснению Лангера, конечно, не только к отстранению от женщины путем аскезы, но и к усилению социально эффективной гомосексуальности10, связана с именем знаменитого раввина Израиля Бен Элиезера (Баал Шем Това) (1700–1760), создателя хасидизма. Лангер приходит к следующему заключению: «Вся внутренняя история вечного народа выступает, таким образом, собственно, как цепь более или менее сознательных противоборств этих двух тенденций. Борьба обычно завершалась компромиссом, который в доисторическую эпоху добавлял новые законы и новые символы к уже существующим. При этом в дело мощно вмешивается так называемый Фрейдом эдипов комплекс и мысль о смерти, а весь свод иудейских законов, собственно, оказывается сформированным Эросом еще прежде, чем он санкционируется божественным откровением» [114,93].

К этой великолепной формулировке мы можем добавить методологическое замечание, которое относится также и к психоаналитическому исследованию религии. Не подлежит ни малейшему сомнению, что в этих материнских сектах и культах мы имеем дело с явлениями обращения вспять в смысле «возвращения вытесненного». Однако здесь, так же как и в биологической сфере, следует остерегается преждевременного принятия филогенетической точки зрения и стремиться непременно найти или реконструировать исторический базис психологического субстрата, который, разумеется, обязательно представлен в бессознательном. Так, современные иудаистские сектанты, по всей видимости, восходят к азиатским материнским культам при том, что они, конечно, совершенно ничего не знают о них, но продуцируют те же самые реакции на основе индивидуального переживания своего собственного бессознательного.

Однако и там, где прямое заимствование возможно или даже вероятно, как в случае «золотого тельца» евреев11, который, по всей вероятности, представляет «новорожденного» в качестве бога-сына, психологические факты являются более значимыми и более интересными, чем «предание», которое всегда механистично. Если же мы в самой патриархальной из религий сможем выявить остатки вытесненных предшествующих материнских ступеней и реконструировать их, то мы сможем с уверенностью заключить, что речь идет здесь именно лишь о предварительных ступенях формирования религии в собственном смысле слова, которую мы должны будем признать вслед за Фрейдом [55] конечным результатом первичной борьбы за мать и победы социальной отцовской власти.

С этой точки зрения мы можем проследить общественное и религиозное развитие на шаг вперед относительно описанного Фрейдом социального развития «братской орды», а именно в соответствии с нашим предположением о социальном развитии (король-дитя), рассмотреть его как переход материнского культа в отцовскую религию через бога-сына, который нашел свое чистейшее выражение в христианстве. Всемирно-историческое значение христианства, пожалуй, состоит, по-видимому, именно в том, что оно впервые отважилось поставить в центр бога-сына, не посягая в то же время на первичные права матери и вторичные права отца. С этим согласуется и высокая оценка ребенка, даваемая Христом в евангелических текстах. Сам Христос всегда оставался младенцем, каким его, даже и в смерти, представляют произведения изобразительного искусства (изображения Девы Марии с телом Христа).

В древних мистериях каждый отдельный участник сам непосредственно становился богом. Вероисповедальная формула: «Я постился, я пил кикеон (смешанный напиток), я взял это из сундука, и после того как я совершил все, что должно, я положил это в корзину и из корзины в сундук», показывает, что речь в данном случае идет о возврате (и повторных возвращениях) в материнскую утробу, в смысле которой сейчас уже и археологами истолковывается cysta mystica. «Когда участник церемонии брал из священной корзины образ материнского лона и размазывал ее по своему телу, он обретал уверенность, что заново родился из лона матери-земли, стал дитятей ее утробы» [105]. Это проясняет и еще более туманные намеки, при помощи которых некоторые христианские писатели говорили о тайне Элевсинских мистерий: «Разве нет темного падения в торжественном единении верховного жреца и жрицы, но не почитают ли несметные толпы своим спасением сей союз, заключаемый в темноте» [23, 22]. То, что речь здесь идет не просто о коитусе и даже не о «сакральном» коитусе, к которому может приобщаться «несметная толпа», а о соединении с матерью, доказывает не только символ cysta mystica, но еще более однозначно – мистерии реалистического фригийского культа, в которых участник спускается в могилу, «где его орошают кровью заколотого быка».

После нового рождения он вскармливается молоком, так как бог в нем или он в боге еще является ребенком, затем он поднимается наверх и чествуется общиной как бог» [162, 32]12. Индийская практика йоги тоже дает возможность каждому в отдельности посредством мистического погружения самому стать богом, т. е. посредством вхождения в материнскую утробу, обратного превращения в эмбрион, приобщиться к божественному всемогуществу (см. у Ференци [33]).

Если, таким образом, дитя – еще не рожденное – выступает в качестве бога, как его наместник на земле, будь то король или Папа римский, хотя и подверженный существенным ограничениям, то отсюда следует вывод: каждый когда-то был «богом» и может вновь им стать, вернув себя в первичное состояние, и поэтому так легко может идентифицировать себя с более поздним «одним и единственным богом»13. Но как не могут все вернуться в мать, так не могут все быть королями или богами. Поэтому существуют избранные, жрецы, которые первоначально кастрировались, т. е. они должны были отказаться от привилегии проникновения в мать, в конце концов, в пользу единственного, а именно самого младшего, который действительно в состоянии поставить себя на место отца и, превратив себя в добровольную жертву за других, путем религиозного сублимирования совершить то исполненное наивысшим удовольствием действие, относительно которого толпа полагает, разумеется, что этим она его наказывает14. Однако он таким путем спасает социальную общность от распада. Мать при этом отчасти возвеличивается как царица небесная, а отчасти как злое соблазняющее начало, первопричина всякого рождения, вовлекается в религиозно-этическую разработку древнего понятия преисподней, которое, происходя из небесной мифологии (потустороннее), через подготовляемое в «Откровении» Иоанна религиозное сублимирование, приводит к другой крайности средневекового представления об аде.

Это представление в его физиологических деталях открывается как исполненная страхом противоположность внутриматочным райским и небесным фантазиям.

В особенности адские кары, которые соответствуют греческим наказаниям преисподней, представляют доходящие до мельчайших подробностей репродукции внутриматочной ситуации (заковывание в кандалы, жар и т. д.), и потому нас не должно удивлять, что в Средние века больные истерией предпочитали использовать именно этот уже готовый материал для представления бессознательных тенденций (см. об этом у Гроддека [82]). Из анализа бессознательного явствует далее, почему более поздний господин этого «ада» носит черты злого праотца: он ведь есть тот, кто превратил первоначальное состояние удовольствия в его противоположность. Первоначальное женское значение дьявола, который воплощает саму бездну ада, пожалуй, еще сохранилось в наполовину комической фигуре его бабушки, которая в образе ведьмы – и не только сказочной – продолжает жить как старая, злая и опасная праматерь. В средневековой охоте на ведьм и в жестоких преследованиях инквизиции мы можем усмотреть не что иное, как перенесенную в действительность ситуацию ада с его наказаниями, что, согласно высказанному устно предположению Фрейда, может восходить к реальной травме, которая, вероятно, непосредственно затрагивает сексуальную травму, а с ней и травму рождения.

Истолковав адские наказания как репрезентации внутриматочной ситуации с негативным знаком, мы снова приблизились к теме, которую в последней главе мы осмыслим как ядерную психологическую проблему травмы рождения. Мы не имеем возможности далее проследить здесь сложный путь от этих примитивных проекций к высокоценным реактивным образованиям, достигающим высшей точки в этических представлениях, который можно прояснить через изучение невроза навязчивости. Мы хотели бы лишь указать на то, что при этом осуществляется постепенный переход во внутренний план, который идет параллельно возрастающему пониманию генезиса этических образований, которые коренятся, в конечном счете, в бессознательном чувстве вины. Карающие и вознаграждающие высшие силы, которых нельзя ослушаться, в конце концов, вновь переносятся назад в Эго, откуда под влиянием нарциссического чувства всемогущества они были однажды спроецированы в верхний и нижний мир и где они фигурируют, соответственно, как материнские (защита, помощь, милость) и отцовские репрезентанты (чувство собственного всемогущества). Лишь титаническому подвигу духа непреклоннейшего в своей последовательности этика Канта мы обязаны отделением морального закона в нас от звездного неба над нами, но и ему же удалось, пусть только метафорически, в известной фразе, установить эту с таким трудом отвергнутую идентификацию.

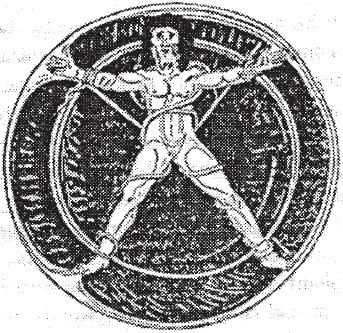

Иксион на колесе

(Фрагмент изображения на вазе. Берлинский музей)

Для понимания развития понятия о наказании важно, что не только все наказания, которые человечество измыслило в фантазиях, но и наказания, которые оно претворило в действие, репрезентируют первосостояние в ситуации материнской утробы с акцентированием неудовольствия. Не имея возможности дать здесь детальное истолкование наказаний греческого подземного мира, следует лишь упомянуть, что наиболее известные из них демонстрируют типичные черты, которые легко понять уже с точки зрения места, где они происходят. Преступление грешника состоит, как правило, в противостоянии высшему из богов и по большей части связано с домогательством его жены, праматери, как в случае Иксиона, который считается вообще первым убийцей родственника. Его наказание состоит в том, что по велению Зевса его «привязали змеями к крылатому огненному колесу с четырьмя спицами, которое нескончаемо вращается, и под позорящие восклицания: „Благодетеля должно чтить“, пустили кататься по небу. Наказание является для Иксиона вдвойне тяжелым, поскольку он бессмертен» [169, И]. Сходным образом наказывается и Тантал, «персонификация изобилия и богатства», за его кощунствующую заносчивость по отношению к богам, равным которым он хотел быть.

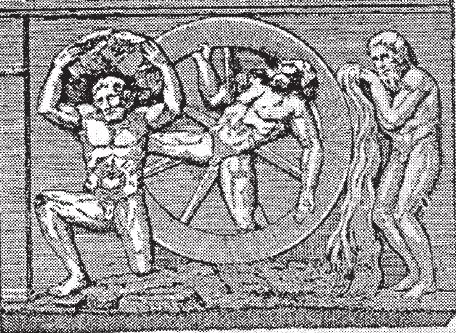

Тантал

(Рисунок на саркофаге)

Первоначальная версия предания показывает ситуацию перманентного страха: над его головой висит камень, который постоянно грозит упасть; другое наказание – вечный мучительный голод и жажда – он понес, очевидно, как любимец богов, участвовавший в качестве гостя в их обильных трапезах, за то, что для того, чтобы испытать богов, подал им на стол человеческое мясо. На саркофаге [169, 83–84] он крайне натуралистично изображен корчащимся на колесе, в то время как Иксион в изящной стилизации вписан в двойной круг. Наконец Сизиф, который жаждал «бессмертия» богов, наказан исполнением своего желания: он вечно пытается вкатить на вершину горы камень, который вновь и вновь, в соответствии с естественной тенденцией, скатывается вниз: «Пот сбегает с его членов, и облако пыли окутывает его голову».

Однако, как позволяет судить развитие греческой культурной традиции, все эти наказания для преступников были отнесены к преисподней, Тартару, лишь позднее. Первоначально они осуществлялись реально и имели то же самое бессознательное значение; и они вновь были претворены в жизнь во мраке Средневековья, которое, в сравнении с древнегреческой культурой, само представляло собой адскую преисподнюю. Сожжение и колесование ведьм, не говоря уже о подвешивании прикованных и пытаемых головой вниз; ослепление или бросание в воду – типичное наказание для отцеубийцы, который топится в море, зашитым в мешок [190]: все это настолько отчетливо показывает несокрушимый характер бессознательных желаний, показанный Фрейдом. Даже самые страшные наказания, которые смог изобрести человек и которые в телесных симптомах невроза он направляет против себя самого, облачаются в форму первого и сильнейшего опыта удовольствия – внутриматочной жизни. Таким образом, становится понятным и вполне возможным то, что такого рода наказания не только терпеливо выносятся, но и ощущаются как несущие удовольствие, что подтверждается, кроме всего прочего, также и действиями мазохистов. Это объясняет по большей части и характер удовольствия, получаемого пациентами при известных невротических симптомах, когда они сами себя делают пленниками, например запираясь в комнате или в пессимистических фантазиях представляя весь мир как тюрьму, – тогда он бессознательно чувствует себя в нем комфортно15. Подлинным же наказанием, которое с давних пор угнетало его и которого он хочет избежать при помощи своих фантазий, изначально было оставление материнской утробы, изгнание из этого первичного рая, в который он всевозможными способами вновь и вновь страстно стремится вернуться.

И распятие на кресте, которое, в качестве наказания за неповиновение богу-отцу, стоит в центре христианского мифа, соответствует той же самой метаморфозе и тому же самому уподоблению внутриматочной ситуации, что и приковывание Иксиона к колесу – спицы в этом случае становятся крестом16. Тем самым распятие на кресте точно так же олицетворяет болезненное возвращение в материнскую утробу, за которым совершенно закономерно следует воскрешение, причем именно рождение, а не перерождение. Ибо здесь речь идет не о чем ином, как о сублимированном в этико-религиозном ключе повторении17 и воспроизведении процесса рождения в смысле невротического преодоления первичной травмы. Этим объясняется та роль, которую играет в фантазиях невротиков и душевнобольных христианская мистерия спасения, позволяющая идентифицироваться с пассивным героем, которому посчастливилось вернуться в утробу ну пути исполненного удовольствием страдания. Эта идентификация является грандиозной попыткой исцеления, которая спасла человечество от гибельного упадка, постигшего древний мир. Она отчетливо обозначена и в преданиях о чудесных исцелениях, совершенных Христом, который своим примером, т. е. возможностью идентификации с ним, нес выздоровление слепым и паралитикам, ибо они смогли усмотреть в нем того, кто преодолел травму рождения18.

С таким пониманием легенды о Христе полностью согласуется инфантильная теория о непорочном зачатии как догматическая интерпретация факта травмы рождения. В смысле героического мифа, достигшего апогея своего развития в образе Христа, она утверждает, что этот негативный герой, которому в столь значительной мере удалось преодолеть травму рождения, появился на свет не естественным путем и не естественным путем вошел в мать. Это человеческое несовершенство, связанное с тяжелой травмой рождения, в известной мере компенсируется впоследствии взрослым через телесные и душевные страдания, совершенно в смысле нашего представления о детерминированности невротического симптома. При этом манифестируемое наказание по своему латентному содержанию представляет собой идеальное исполнение желания, возвращение в мать, тогда как художественная идеализация Спасителя, распятого на кресте, по своему латентному смыслу выражает подлинное наказание преисподней – препятствование принятию эмбриональной позы.

Лукас Кранах. Распятие (1502).

Гравюра на дереве