Книга: Зеркало моды

Назад: Глава XIV Короли, капуста и чужестранцы

Дальше: Глава XVI Французский штрих

Глава XV

На иголках

Франция очень гордится своими талантами, будь то скульпторы, повара или модельеры. Любого художника там лелеют, балуют и стараются оградить от многих невзгод, которые мешают и вредят полету их творчества в других странах, особенно в Англии. В нынешней Англии, чтобы просто прожить, нужен недюжинный творческий дар. Во Франции художник – священная корова, существо неприкосновенное; вся его энергия целиком направлена на творчество. При этом всегда найдутся люди, готовые с гордостью прийти ему на помощь – поднести сумку, приготовить ужин, отвезти готовое творение на фирму.

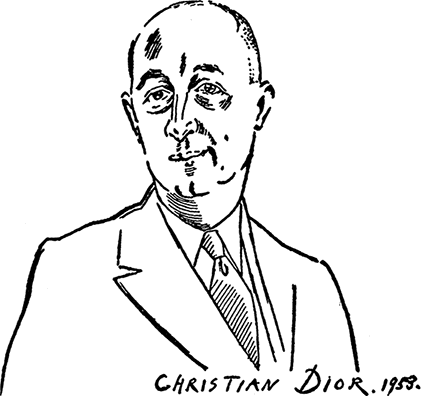

Примером почтительного отношения, которое оказывается во Франции талантливым людям, может служить Кристиан Диор. В стране к нему относятся как к национальному достоянию. Нэнси Митфорд вспоминает, что, когда она ехала к Диору на примерку вскоре после того как тот открыл собственный модный дом, шофер в такси повернулся к ней и гордо произнес: «Наконец-то у нас кто-то составит конкуренцию Баленсиаге!»

С той поездки Нэнси Митфорд в такси прошло немного времени, и «конкурент Баленсиаги» сделался настоящей звездой; Кристиан Диор в портняжном деле – то же, что Антуан Ватто в живописи. Для женщин всего мира имя «Диор» теперь обозначает роскошь. А вот о человеке, носящем это имя, известно очень мало.

Диор похож на тихого сельского пастора, он весь как будто сделан из розового марципана. Внешне он сдержан, но под этой сдержанностью скрывается внутреннее напряжение и нервозность, которые после выпуска каждой новой коллекции сменяются полной отрешенностью. Диор после показа всякий раз уезжает искать утешения в загородный дом в Милли. Здесь он, представитель труднейшей профессии, в которой царит жесточайшая конкуренция, отдыхает между раундами: тихонько копается в саду, иногда ходит в местную антикварную лавку, намереваясь вернуться оттуда с посудой из севрского фарфора или стулом, который долгие месяцы смотрел на него с витрины. Но не все так просто: секретарь Диора всегда строго следит за состоянием его кошелька.

Диору нравится, когда жизнь богато украшена. Он – типичный буржуа, трезво смотрящий на мир и прочно стоящий на ногах. Ему воздают бесконечные почести, а он остается скромным, как лесная фиалка. Голова у него похожа на яйцо, она порой покачивается из стороны в сторону, но никогда не кружится от успеха. Когда Диор приезжает в Нью-Йорк, газеты освещают этот визит, словно к ним приехал сэр Уинстон Черчилль, однако Диора такая реклама не подкупает. Он счастлив, что, если в мире моды от него устанут (ведь даже великие не в силах удержаться на троне больше пары десятилетий), он прибегнет к запасному варианту: уедет к себе на ферму и будет возделывать сад.

Репутация Диора стоит на прочном фундаменте. В мрачные годы оккупации он сделал все, чтобы мода вновь, как много лет назад, стала волновать сердца. Диор – далеко не талант-однодневка. Первыми своими успехами он обязан своему уникальному умению находить и создавать новое и неожиданное; этот дар проявляется в каждой новой коллекции. Человек неиссякаемой энергии, он словно наполняет ею свои творения.

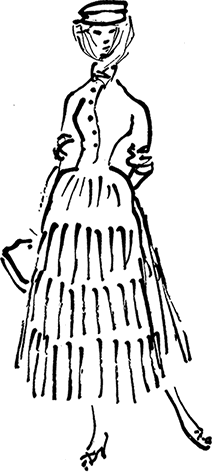

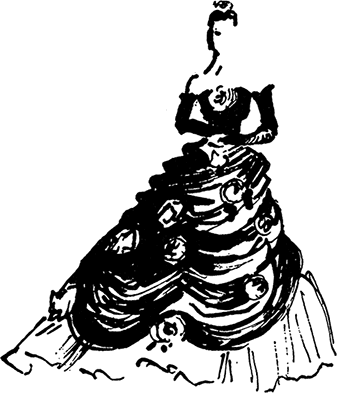

Когда модели чередой выходят в диоровских нарядах, появляется ощущение, что ты попал в какую-то романтическую, фантастическую сказку. У автора безупречный, утонченный, благородный вкус, он уважает традиции и склонен находить забытое старое, вызывая у нас восторг и ностальгию. Для того чтобы создать настроение, ему достаточно лишь собственного чувства цвета; у него есть свои фирменные, зарезервированные только для своих работ оттенки, в том числе ландышево-зеленый, серовато-желтый, бледно-розово-абрикосовый и перламутрово-серо-зеленый. Из этого спектра он создает свою сказочную мечту, творит рапсодию из украшенного цветочками шифона, причем это вдохновение ощущается и в самых что ни на есть повседневных диоровских нарядах.

В детстве Кристиан Диор вовсе не хотел становиться модельером. «Естественно, – рассказывает он, – что мне нравилась женская красота. Как любой ребенок, я восхищенно разглядывал шикарных дам». В память врезались меха, перья райских птиц, янтарные ожерелья, жесты, как на картинах Больдини, – и все-таки, полагает сам Диор, если бы кто-то тогда сказал ему, что он будет днями корпеть над изучением свойств тканей, секретов драпировки и приемов кроя, он бы очень удивился.

Сделать в 1935 году первые свои эскизы Диора заставила случайность; до этого он долго болел и только-только успел поправиться. Денежные дела пошатнулись, и в первый раз в жизни Диор всерьез задумался о карьере. Прежде он вел беспечную и разгульную жизнь дилетанта, прививал себе хороший вкус, время от времени пробовал себя в живописи, успел познакомиться с художниками и музыкантами и даже, решив «продавать полотна друзей», открыл галерею. Будучи истинным нормандцем, он, однако, не отличался практичностью, и галерею пришлось закрыть.

Друг Диора, режиссер Жан Озенн, предложил ему попробовать себя в качестве модельера. Диор сделал несколько набросков и, притом что рисовальщиком тогда был еще неважным, решился отнести их в один модный дом. К его изумлению, там эскизы приняли, но вместе с тем он осознал, что ему еще учиться и учиться. Он начал рисовать эскизы сотнями, упорно и терпеливо учился, старался понять, почувствовать, уловить. Два года, которые он провел в трудах и науке, работая день и ночь, не прошли даром: в конце концов он сумел стать отличным модельером.

В эти годы Диор неотрывно следил за достижениями других дизайнеров. «Не существует ничего нового, – без обиняков заявляет он. – Всегда поначалу от чего-то отталкиваешься. С уверенностью могу сказать, что на меня повлиял Молинё». Восхищался он и Шанель, устроившей переворот в моде «при помощи свитера и десятка ниток жемчуга». Несколько позже его заинтересовали секреты производства, и примером для подражания стали платья Мадлен Вионне; постепенно постигая ремесло, он все больше проникался восторженным отношением к этой женщине. «Никому, – уверен Диор, – не удавалось поднять искусство моды на высоту, равную мадам Вионне».

Постепенно эскизы Диора приобрели несколько известных домов моды; при этом он часто говорил, что окончательный результат намного превосходил его первоначальный замысел. Жанетта Коломбье, работавшая на Мари Альфонсин, однажды заметила ему: «Вы мало внимания уделяете тому, как смотрится платье с боков и сзади. Возможно, вас устраивает вид анфас, но мои клиентки полагают, что на них будут смотреть под разным углом!» Все эти советы оказались Диору чрезвычайно полезны.

Вскоре его эскизы попали на страницы «Le Figaro», и его пригласили на постоянную работу. В 1937 году Диор познакомился с Робером Пиге, который предложил ему стать конструктором одежды. У Пиге Диор проработал два года, пока не началась война. Здесь он, по собственному утверждению, научился сдержанности. Пиге полагал, что секрет элегантности – в простоте, и постарался донести эту идею до Диора.

Пиге всегда забавляло пристрастие Диора к технической стороне дела, к портняжным тонкостям. Теперь Диор считает тогдашнюю критику мастера несправедливой: он убежден, что радикальные перемены в моде могут быть связаны исключительно с технологическими усовершенствованиями.

В годы немецкой оккупации Диор долгое время жил в Провансе, где наверстывал упущенное: возделывал землю, разводил птиц, работал в саду. При этом он продолжал рисовать эскизы для «Le Figaro» и в конечном счете сумел вернуться в Париж и устроиться модельером-конструктором к Люсьену Лелону.

Работая у Лелона, Диор усвоил, как он говорит, важнейший дизайнерский принцип: у каждой ткани свои тонкости и повадки. «Платье, сделанное по одному и тому же замыслу, из одной и той же ткани, может в равной мере иметь успех и претерпеть полный провал». Важно понять, как уловить естественное течение ткани и направить в нужное русло: хороший дизайнер всегда следует за ориентацией материала, будь то шерсть, органди, бархат или что-нибудь еще.

У Лелона Диор работал над фирменными коллекциями в паре с Пьером Бальменом. Между мастерами сложились дружеские отношения, однако Бальмен был весьма амбициозен и жаждал открыть собственное дело. Мечты коллеги оказались заразительны: Диор потихоньку начинал подумывать о том же. После освобождения Франции Бальмен открыл собственный модельный дом. Диор был настолько робким, что уж и не надеялся когда-нибудь уйти от Лелона; он начал постепенно разочаровываться и все больше ощущал себя пленником. Хотя их с Лелоном и связывала дружба, он в конце концов не нашел иного выхода, как порвать с ним и создать собственную фирму.

До появления нью-лука на подиуме оставались считаные месяцы. Диор и понятия не имел, что его нововведения произведут настоящую революцию, не ожидал, как тепло его примут, – ведь он просто работал по своим принципам, не более того. Женщины на Западе, уставшие от того, что все вокруг дорого и что одежду выдают по карточкам, проклинали его, соблазнявшего их неуместной роскошью; но, по словам Кристиана Диора, этот образ модельера-злодея – чистая выдумка. На самом деле моду на более женственные наряды диктовало само время; немаловажную роль сыграл и его талант, но он настаивает, что был всего лишь орудием, повиновавшимся бессознательной воле миллионов женщин.

Мало кто из дизайнеров способен выразить свою мысль словами, и Диор – одно из исключений. В каком-то смысле он самобытный философ. Его суждения и наблюдения, связанные с модой и временем, весьма точны и справедливы. Он твердо верит в то, что «в век механики профессия модельера – едва ли не последний оплот человеческого, индивидуального, неповторимого». Суть своего занятия он видит как «борьбу против деморализующего влияния посредственности, характерного для нашего времени».

Новый облик – нью-лук

На неизбежный вопрос, подчиняется ли мода законам логики, Диор отвечает утвердительно. По его наблюдениям, каждая эпоха пытается найти свой неповторимый облик, который представляет собой зеркало, отражающее реальную действительность. Идею длинных с пышными бедрами юбок – элемент нью-лука – подсказала ему интуиция; он решил, что дамам нужно именно это. «Если ты естественен и искренен, – говорит Диор, – ты совершенно непреднамеренно способен совершить не одну революцию». Так, стиль 20-х годов, как и, скажем, картины Леже, несет на себе отпечаток индустриальной эпохи; сегодня же женщина-робот наводит на нас некоторый страх. Современная реальность такова, что мы столкнулись лицом к лицу с миром враждебным и нецивилизованным, – мы вынуждены провести повторную инвентаризацию человеческих ценностей. Отсюда и фасон женского платья – с каждым днем все более женственный.

Возможно, Диор – последний из великих кутюрье, в это смутное время стоящих на страже творческого начала. Он убежден, что для Запада с его идеалами ключевую роль играет роскошь. «Роскошью называется все, что не относится к еде, одежде и крову. Роскошь – это наша цивилизация, на страже которой мы стоим». Таким образом, Диор вторит другому потрясающему кутюрье – американцу Мейнбохеру, заявившему следующее: «Я не считаю моду искусством, но она важна не меньше, чем кулинария, не меньше, чем сама жизнь». Даже в условиях непреодолимых трудностей Кристиан Диор не сдается и продолжает творить. «Ничто не вечно, – вздыхает он, – но наша задача – не смиряться, а творить на зависть всем несмотря ни на что».

И он продолжает творить, причем в этом творчестве всегда имеется практическая составляющая. Некоторым дамам кажется, что модельеры лишь дают волю своей необузданной фантазии, и Диор на это возражает: «Создавая коллекцию, я ставлю на кон зарплаты девяти сотен сотрудников». А значит, проявлять своенравие или извращаться он не станет. Конечно, любая коллекция в определенной степени является фантазией ее создателя, и все же важно, чтобы замысел был продуман до мелочей и выполнен с точным расчетом, как у шахматного гроссмейстера. Любой модельер стремится через призму своего «я» интерпретировать вкусы современного ему общества или угадать их прежде, чем они сформируются. «Атмосфера эпохи – это элемент, в сущности, непознаваемый, – подчеркивает Диор. – Но без него никак нельзя». Успех пьесы, вечеринки, политического движения, выставки и монаршего визита – все это способно пролить свет на моду, а равно и предугадать ее течение.

Диор не понимает, как можно всерьез говорить о том, будто дизайнеры, перед тем как выпустить коллекции, вступают друг с другом во вселенский сговор. «Как вы себе это представляете? – недоумевает он. – Столь разные люди, пользуясь принципиально разными методами, вдруг объединились под одним общим лозунгом, к тому же выносят решения на годы вперед?» Допуская эту мысль, говорит мастер, вы закрываете глаза на то, что по сути представляет собой мода и профессия модельера. Все совсем наоборот: модельеры непременно работают в условиях строжайшей секретности. Подлинный дух моды – это дух новаторства. Источники вдохновения у художника могут быть разными. Он может путешествовать по миру, или жить уединенно в деревенском доме, или просто «чувствовать ткань».

Диор уверен, что дух времени порождается людьми, которые часто сами о том не ведают. Моду определяют такие вещи, как атмосфера эпохи, рекомендации на страницах модных журналов, вещи, наделавшие шума в прошлом сезоне. «Кутюрье предполагает – дамы располагают», – метко перефразирует Кристиан Диор известное изречение. Ему довольно забавно бывает замечать, что в разных модных журналах появляются одни и те же модели, затем эти модели – в измененном, гипертрофированном, деформированном виде – становятся модными в следующем сезоне. И как только мода, разрекламированная таким образом, распространилась и затронула всех и вся, она утрачивает актуальность, проходит.

Диор, рассуждая о моде подобным образом, в каком-то смысле проявляет профессиональную скромность. Нередко модельеры враждуют и обвиняют друг друга в воровстве идей. Они ненавидят собратьев по профессии, редко встречаются с ними, ибо их гнетут ревность, зависть и соперничество, словом, это скопище надоедливых и ненадежных людей. Практически никто из них не умеет выразить свою мысль, но при этом они придумали собственный жаргон, по поводу и без повода щеголяют французскими chic или élégant, не оставляя в них ни капли их истинного смысла. «Безделица», «финтифлюшка», говорят они про платье, а их ближайшие родственницы, продавщицы из модных магазинов, в один голос тянут избитое: «Мадааам, прямо на вас шили!»

На самом деле выразить творческую мысль портного способны лишь руки и булавки. У бродяг есть обычай оставлять знаки на стенах домов, обозначающие, хорошо там или плохо, могут ли пустить на ночлег, накормить или, наоборот, спустят собак и вызовут полицию. Или взять носильщиков: этикетка, которую наклеили вам на багаж, означает, ждать ли от вас чаевых. Подобным же образом и мастер-закройщик, работая над платьем, дает посвященным определенные указания: добавил несколько булавок, и вот уже подмастерья знают, что за человек их потенциальный клиент.

Кроме того, Диор рисует предельно точную картину того, как распространяется новая мода. Ясно, что она напоминает грохот тамтамов в джунглях, который слышат индейцы сразу нескольких племен в верховьях Амазонки и благодаря которому заблаговременно узнают о приближении к деревне белых захватчиков. Точно так же и с зовом моды: его улавливают сразу несколько человек. Первобытный телеграф доносит до них, что юбки станут короче на 10 сантиметров, и в результате разные портные принимают одно решение.

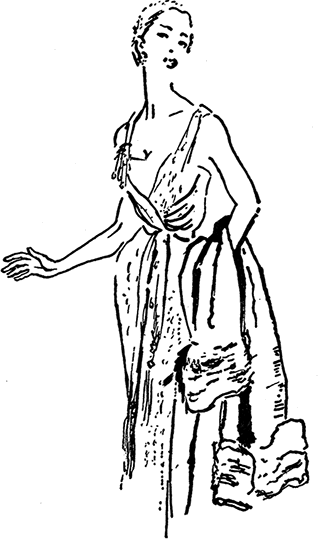

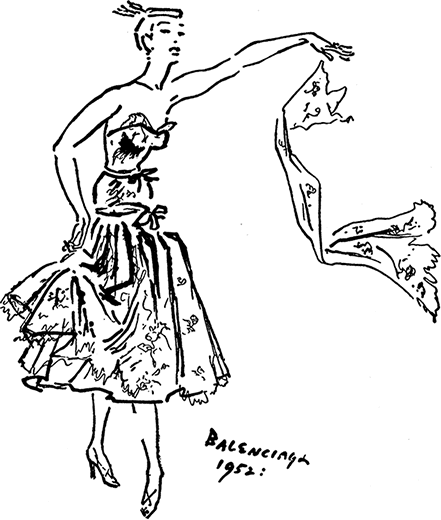

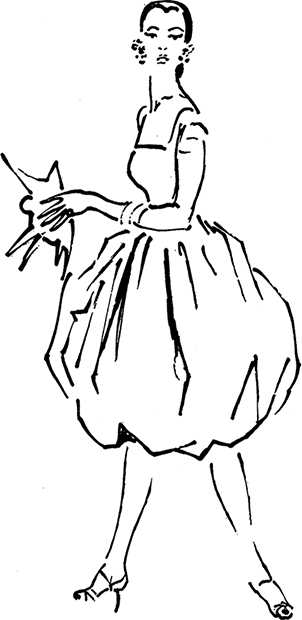

Вечернее платье от Диора

Ни одна модница толком не представляет себе, каких усилий стоит создание новой коллекции. Если взять конкретный сезон, то всегда ровно за год до его начала в Лионе, на севере Франции, в Швейцарии, в Милане и даже на самых удаленных островах Шотландии уже начинают плести, ткать и валять. Часто модные дома заказывают у изготовителя ткани строго определенный цвет или плетение. Сам Диор с упоением вспоминает визит в Швейцарию к мадам Броссен де Мер. «Было бы так здорово, – с жаром произнес он ей, – если бы ткань была похожа вот на эти крыши!» – и указал на домики, покрытые серой черепицей. Три месяца спустя мадам Броссен привезла Диору приятного вида органди, вышитую точно таким, напоминающим черепицу рисунком.

После того как материалы созданы, торговцы спешат в ателье и, словно китайские фокусники, веером раскладывают их перед модельером. От многообразия красок и рисунка рябит в глазах – по словам Диора, похоже на фейерверк. На этом этапе модельер уже бессознательно определяется с выбором, а уже определившись, проникается ощущением будущих «модных» оттенков.

Поначалу дизайнер, рассказывает Диор, буквально тонет в море тканей, но он должен не поддаваться искушению и сразу отсеять то, что сочтет слишком непрактичным. Только после этого он начинает придумывать возможные фасоны платьев.

По словам Диора, идей, составляющих основу коллекции, не так уж много, не больше десятка. Странно слышать такое от человека столь плодовитого и каждый год удивляющего модный мир буйством фантазии. Однако сам он признает, что нужно уметь варьировать идеи, адаптировать их к вкусам общества, наконец, диктовать их ему.

Когда закончены эскизы, они становятся образцами для окончательных творений. За дело принимаются три соратницы Диора – мадам Брикар, Маргерит и Раймонда. Под неусыпным взором всех четверых ателье начинает работу; окончить ее предполагается за шесть-семь недель, терять нельзя ни минуты. «Нисколько не сомневаюсь, – говорит Диор, – что всякий созданный руками человека предмет что-нибудь да выражает – прежде всего личность создателя. В модном ремесле именно так». Диор мог бы добавить, что его ремесло, как и театр, – плод усилий многих, но решающее слово всегда за драматургом или, в нашем случае, за модельером. Когда платья готовы, начинаются показы – первый для прессы, второй для покупателей. Поднимается серый атласный занавес, и в зале, замершем в восторженном предвкушении, появляется первая манекенщица… У каждой из моделей есть название и номер – их барышня-комментатор объявляет на английском и французском языках. Покупатели в отличие от представителей прессы должны платить за входной билет, хотя часто эта плата – разумный аванс за будущую покупку, а также нечто вроде компенсации за имеющуюся у некоторых фотографическую память и желание скопировать модели. Есть среди покупательниц, конечно, и честные, уважающие труд кутюрье, знающие, что в эти платья вложены время, силы, деньги и любовь. Другие же, хотя и стремятся приобрести определенную модель, потом, включив фантазию, распарывают швы, перекраивают детали на свой лад. Чтобы по возможности оградить себя от визитов подобных особ, модельеры на входе проводят тщательный отсев. Процедура, конечно, унизительная, но ради того, чтобы избежать плагиата, идут на все. А для Диора плагиат равносилен воровству: можно, конечно, считать за честь, что тебя копируют, вот только ты теряешь на этом деньги. От такого организованного грабежа модельер совершенно не застрахован, вот и идет на любую хитрость, чтобы его не допустить.

Как у всякого именитого модельера, у Диора есть ряд привилегированных клиентов – состоятельных дам, которые заказывают вещи исключительно у него. Диор в шутку разделяет этих дам на категории: те, что без ума от платьев; те, которым всегда всего мало; те, что никак не поймут, что им нужно; наконец, идеальный клиент – та, которая знает, за чем пришла и сколько сможет за это отдать.

Диор отмечает, что в сознании обывателя люди, в силу профессии призванные угождать дамам, занимаются чем-то безумным, порочным, парят в эмпиреях, сорят деньгами и просто делают глупости, на самом же деле за этим надушенным фасадом, за органди, за всеми этими манекенщицами скрываются обычные коммерческие предприятия, где на учете каждый метр муслиновой ткани, где каждая сезонная коллекция выражается в бухгалтерском отчете из франков и су, причитающихся тем, кто обслуживает это бесформенное чудище, называемое женской клиентурой.

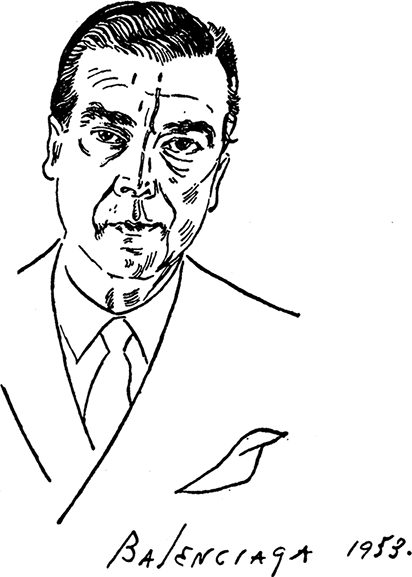

В современной модной индустрии Кристобаль Баленсиага стоит особняком: он вроде как оппозиционер из Елизаветинской эпохи, замышляющий недоброе, ищущий, где у моды слабые места, при этом он готов действовать по ее законам и существовать в ее мире. На этот мир он смотрит взглядом типичного испанца. Он разительно не похож на Диора, пожалуй, их следовало бы расположить на разных полюсах, однако каждый из них относится к работе другого с большим уважением и каждый, безусловно, гений стиля. Можно сказать, что Диор в швейной индустрии, как Ватто, – полон нюансов, тонкий, пышный, современный; а Баленсиага – это Пикассо портняжного дела, поскольку, как и его собрат в живописи, экспериментируя с модернизмом, уважает традицию и классику. Вообще все художники, обладающие собственным даром, стремятся донести до нас наследие прошлого и его смысл. Это художники не только своего времени: они времени неподвластны.

В отличие от Диора, Баленсиага, еще будучи ребенком, собирался стать модельером. Он всячески старался найти применение своему таланту и упорно двигался к заветной цели, однако его звезда на парижском модном небосклоне – безмятежная, словно Сириус, – взошла лишь в 1938 году. Успех к нему пришел поздно, возможно, даже слишком поздно, хотя очень может быть, что столь запоздалое признание как раз говорит о его исключительном месте в современной модной индустрии.

Баленсиага принадлежит сам себе, не служит ничьим интересам, упорно отказывается ставить свой талант на коммерческие рельсы, не обращает внимания на сезонные изменения моды и стремится к созданию незыблемых ценностей, за которые его будут уважать, станут им восхищаются, благодаря которым его признают уникальным явлением и настоящим гением.

Баленсиага родился в маленькой рыбацкой деревушке в Стране Басков на севере Испании. Довольно рано он проявил способности, сулящие высокую карьеру, совсем не соответствующую скромному происхождению. Отец его был капитаном прогулочного катера и вывозил простой народ на природу. Каково было его удивление, когда сын в раннем возрасте отказался плавать, рыбачить и вообще жить нормальной крестьянской жизнью, а решил «научиться шить, как шьют женщины». Пока отец в ужасе заламывал руки, мать, почувствовав, что судьбы не миновать, встала на сторону Кристобаля и позволила мальчугану заниматься тем, чем он хочет.

В этой испанской деревушке юноша с зачатками модельера попросту не мог встретить ни одной красивой женщины, за одним, пожалуй, исключением. Рядом на холме располагался большой дом пожилой маркизы, в прошлом красавицы, и мечтательный Баленсиага, заходя изредка в церковь и стоя поодаль или дождавшись проходящего экипажа, тайком не раз любовался ею. Однажды, когда по окончании мессы из церкви повалил народ, Баленсиага увидел, как пожилая женщина медленно спускается по облупившимся каменным ступеням; на ней был ладно скроенный костюм из белого туссора и соломенная шляпка с темно-малиновой вуалью, завязанная под подбородком лентой. Не в силах скрыть восхищения, юноша пробормотал: «Как вы изящны!»

Маркиза остановилась и пристально посмотрела на парня; горячее солнце светило ей прямо в лицо. Она никак не ожидала подобного комплимента от крестьянина; этот юноша явно пробудил в ней любопытство, и она принялась засыпать его вопросами. Скоро выяснилось, что парню нравится шить и что у него явно хороший вкус, правда, пока неокрепший, поэтому временами чересчур приторный. В общем, вскоре после этой встречи маркиза решила оказать Баленсиаге великую честь – разрешить скопировать ее костюм от Дреколла. Она отдала юноше рулон материи и предоставила костюм, которым он так восхищался.

Молодой Баленсиага онемел от ужаса и восторга. Мало кому представлялась такая возможность – скопировать костюм Дреколла; в а вдруг он испортит драгоценный материал? Весь дрожа, он раскроил вещь, сшил ее, а маркиза оказала ему наивысшую честь: она надела костюм. Сейчас Баленсиага признается, что копия вышла неважная, но этот заказ помог ему сделать первый шаг к признанию, раскрепостил его и заставил поверить в себя.

На следующий год молодой модельер – отмытый, сверкающий, а для верности еще и с небольшой суммой денег в кармане – отправился в Париж на «Арабские ночи»; там он с восхищением разглядывал коллекции от Дусе, Дреколла и Ворта. Когда деньги закончились, восторженный Баленсиага возвратился домой, убежденный, что теперь-то он точно станет великим кутюрье. Но нашего баскского друга впереди ждала долгая дорога к вершинам моды.

Огромную роль в карьере гениального испанца сыграла удача. Он был умен и сметлив и потому, когда выдавался шанс, никогда его не упускал. Как сказал Шекспир, в делах людей есть прилив и есть отлив; Баленсиага умел на этом приливе бросить якорь. Его простодушие играло ему на руку; об этом говорят нечасто, но на самом деле сложные люди, когда на рулетке фортуны им выпадает счастливое число, не успевают забрать выигрыш. А вот Баленсиага был предельно прост: точно знал, что ему принадлежит, а что нет.

Свой первый модный дом он открыл в Сан-Себастьяне, располагая смехотворной суммой и скудным набором материалов. Ему потребовался не один год, чтобы вырваться из пут своего социального положения, наверстать упущенное – ведь у него не было ни образования, ни особых возможностей. Постепенно у Баленсиаги появилось все, в чем нуждался его природный пытливый ум. Как только ему выпадала удача, он тут же хватал ее за хвост. В 1936 году, когда ему уже исполнилось сорок, он на имевшиеся у него к тому времени десять тысяч фунтов открыл ателье в Париже. Видимо, его долгое время сдерживало отсутствие прибыли; теперь коммерческий успех к нему пришел, но вкус его уже не напоминал пьянящее молодое вино, как было бы в юности, а казался горьким, словно зола.

Сегодня Баленсиаге 57 лет, хотя выглядит он значительно моложе своих лет. У него утомленные, но все еще ясные глаза, и ни за что не догадаешься, что он близорук, пока он не достанет очки. У него типично испанский орлиный нос, тонкие губы кривятся в еле заметной усмешке, в которой сквозит и потаенная горечь, и тонкое знание человеческой натуры, и легкая ирония. Несмотря на то что черты его лица несколько надменны, оно выражает доброжелательность и сочувствие. В его характере и повадках есть что-то птичье: он – дитя природы. Когда он пребывает в расслабленном состоянии, он невозмутимо спокоен, в точности как цапля, стоящая на одной ноге. Подойдет к наблюдателю, взъерошит перья, затем вернется на свой одинокий насест.

Поведение великого Баленсиаги в обществе в точности соответствует внешности: он избегает популярности, держится подальше от великосветских дам, их внимания и притязаний. Свое птичье царство он расширять не собирается: ведет жизнь простого человека и именно благодаря этой простоте сохраняет свою исключительность в той искусственной среде, где ему приходится работать. Если временами он вынужден забыть свою гордость, то это оттого, что он остро чувствует беды других: ему в жизни пришлось несладко, но он сумел переломить судьбу. В творениях Баленсиаги – французская утонченность и испанская мощь. Его платья изящны, при этом в них чувствуется бескомпромиссность. Как и в их создателе, в них сочетаются разные аспекты и стороны, а кроме того, чувствуется простота. Баленсиага в моде не революционер, он за поступательное, планомерное развитие. У Диора платье рождалось из рисунка, у Баленсиаги оно – скульптура, вылепленная из тканей; он, точно скульптор, прикидывает модель на ощупь, а если ему не нравится, если меняется замысел портного – рвет пополам одним безжалостным движением. Бывает, что он работает вообще без эскизов, на глаз, полагаясь исключительно на врезавшуюся в память картинку.

Опять же в противовес Диору, модели от Баленсиаги с каждым новым сезоном меняются мало: он более осмысленно чередует тенденции, однако, как это ни странно, его фасоны всегда опережают время на несколько лет. Он подлинный лидер, и его модели, создаваемые на прочном фундаменте, из моды не выходят. Иным модельерам стремительные, подобные ветерку перемены по душе, но для строгого Баленсиаги, этого аскета-испанца, великолепного архитектора, важно следовать своим, четко намеченным путем.

Вразрез с господствующими женскими мотивами в одежде испанский модельер делает вещи более смелые, мощные, более мужественные. Если попробовать исключить из модного искусства всю мишуру, вернуть его к основам, свести к простой формулировке, то станет ясно, что на фоне остальных современных модельеров Баленсиага – настоящий титан. Его стиль отличается крестьянской грубостью, но это стиль настоящего художника. Если он заставляет женщину, прекрасную или некрасивую, носить черное мешковатое платье, если нахлобучивает на нее маленькую круглую шляпку, из которой под неожиданным углом торчит щетка трубочиста, – к его идее следует относиться с уважением. И его уважают. Летчикам, следующим по трудному участку маршрута, приходится полагаться на установленные в кабине сложные приборы; так и женщины твердо полагаются на дерзкий, но не дающий сбоев дар Баленсиаги; они уверены, что среди рифов и течений современной моды он ведет их безопасным курсом. Его костюмы из черной шерсти, пышные футляры с византийской вышивкой и прочие причуды должны вызывать у зрителя не меньшее почтение, чем образцы крестьянского наряда, священнического облачения, парадного мундира, которые хранятся в наших государственных музеях, поскольку это часть современной истории моды.

Обо всем этом Баленсиага мог бы рассказывать долго, однако он, как всегда, немногословен. Принципов у него всего несколько, но они довольно жесткие. Вот, к примеру, один из них: даже самый талантливый модельер не может сделать женщину шикарной – таковой она должна быть сама. Он также не считает, что шик связан с каким-то сиюминутным веянием. Если, по его словам, женщина весьма courci (непереводимое испанское слово, что-то вроде «умная, но стеснительная»), то можно, конечно, подобрать ей соответствующие друг другу сумочку, платье и платок; выглядеть она будет аккуратно и вместе с тем вульгарно, то есть едва ли так, как ей бы хотелось.

Баленсиага также полагает, что модница не будет элегантной, если не выберет одного-единственного модельера. А модельер этот, дабы не изменять себе, должен бежать подальше от нескончаемой суеты и завистливого шепота Вандомской площади.

Когда Баленсиагу спрашивают, чем, по его мнению, должна обладать настоящая утонченная дама, тот в шутку приводит слова Сальвадора Дали о том, что элегантная женщина – всегда довольно неприятная особа. Но Баленсиага проводит разницу между дамой элегантной и шикарной: для него нынешние элегантные дамы – это шикарные кокотки прошлого, только с налетом респектабельности.

С точки зрения Баленсиаги, прежняя жизнь уже не вернется. Для того чтобы сравняться в красоте с дамами начала века, у сегодняшних женщин попросту недостаточно или вовсе нет времени. Мы живем совершенно в ином мире. Одна эпоха завершилась с окончанием Первой мировой войны – изящная эпоха, когда правили Ворт и Дусе. Потом наступила эпоха шика. Как утверждает Баленсиага, это случилось благодаря Мадлен Шерюи, которая не столько ввела новую моду, сколько добавила в уже существующую пикантности, пластичности и, как следствие, блеска. Следующему этапу положила конец Вторая мировая война.

При этом Баленсиага, как и Диор, уверен, что дизайнер обязан подчиняться духу времени; модельеру нельзя идти против своей эпохи – наоборот, он должен посредством установившейся моды суметь донести до людей свою идею. Он должен чувствовать потребности женщин, видеть тот образ, к которому они в данный конкретный момент тяготеют. Сам Баленсиага, перед тем как приступить к новой коллекции, думает не о том, что он хотел бы дать людям, а о том, что сейчас жизненно необходимо. Конечно, его творения все равно пропущены через призму твердого, несгибаемого испанского нрава; таким образом, из мимолетного рождается нечто крепкое и устойчивое, и преходящее обретает долголетие.

Баленсиага не пытается угнаться за модой нового сезона – он о ней ничего не знает, и она ему неинтересна. Разве что он пытается почувствовать, как в данный конкретный момент должна выглядеть женщина. Модельер, мыслящий как Диор, скорее всего попытается проследить траекторию движения моды, изучив коллекции предыдущих сезонов и приняв во внимание разные косвенные признаки; ему и в голову не придет закрыть на все это глаза и попытаться придумать совершенно новую форму. Получается, что консервативный Баленсиага в конечном счете оказывается куда смелее большинства своих французских конкурентов.

Гениальный испанец с большим сожалением отмечает, что современным женщинам все труднее воспитывать в себе утонченность: в самом деле, откуда взять время на то, чтобы быть элегантной! Но есть, с его точки зрения, у них и преимущество: они прекрасно понимают, какую опасность таит в себе роскошь и непомерные траты. Когда нет ни одной свободной минуты, особо не поблистаешь.

Вновь и вновь Баленсиага возвращается к мысли о том, что кутюрье не способен создать душу женщины – он лишь создает внешнюю оболочку, обрамление. Чтобы носить элегантную одежду, нужно быть внутренне наполненной. Баленсиага приводит пример двух женщин, которым предложили примерить одно и то же платье: на одной оно смотрелось вульгарно, на другой – изящно.

Если женщина, желая хорошо выглядеть, часто меняет платья, то, по мнению Баленсиаги, это не совсем правильно. Так, мужчины за всю жизнь меняют костюмы нечасто, при этом элегантности многим из них не занимать.

Если представить, что мода – это бесконечная книга, то в таком случае задача хорошего дизайнера – продолжать этот роман, придумав пару-тройку сюжетных ходов; при этом порядочный автор не станет отклоняться от основной фабулы, а удачно подхватив нить повествования, сможет и дальше ей следовать. Баленсиага в отличие от одержимых модой людей не верит, что все новое будет новым вечно – наоборот, его сюжетные ходы должны согласовываться с предыдущими, отвечать самой сути моды, ее характеру. Порой идя на уступки, он тем не менее от своего основного принципа не отступает. Даже когда около года назад покупатели коллекции стали жаловаться ему на излишнюю просторность вещей, он внял их словам и подогнал силуэты, убрав вздутие и мешковатость, но не предал своих идеалов.

Чувство цвета у Баленсиаги до такой степени обостренное, что он умеет, рассмотрев четыре сотни оттенков, безошибочно определить назначение каждого. Он твердо уверен, что модельер в выборе цвета, отвечающего его замыслу и вдохновляющего его, должен придерживаться подлинно научного подхода.

Слушая Баленсиагу, его рассуждения о женщинах, моде, современном мире, ощущаешь отчетливую и неизбывную тоску и отчаяние. Возможно, в нем и кроется секрет уникального таланта модельера: ведь то, что делается от отчаяния, будет жить вечно. Конечно, он уверен, что великолепный век исчез и не вернется; безвозвратно ушли баснословные богатства и роскошь, благодаря которым создавалась особая атмосфера эпохи расцвета моды; при этом Баленсиага, как и Диор, следует за эпохой и продолжает создавать то, в чем эпоха, по всей видимости, ищет и находит свое отражение. В переменчивом океане моды этот гордый испанец-традиционалист стоит подобно причудливому утесу, с которым капризные волны времени ничего не смогут сделать уже много веков.

Кроме королей дизайна, восседающих на главном парижском престоле есть и другие, которые стараются держаться поближе к ним, как на семейной фотографии. Это создатели модных аксессуаров. Среди прочих приближенных к трону и связанных с ним кровными узами можно назвать журналы «Vogue», «Harper’s Bazaar», «Femina», «Mademoiselle» и еще чуть более десятка изданий, задача которых – пропагандировать последние веяния. Гении женской журналистики, возглавляющие эти издания, весьма известны, пусть и не каждому человеку на улице, но узкому кругу тех, кто причастен к миру моды. Эдна Вулмен Чейз и Кармел Сноу много лет посещают показы и сидят в первом ряду. Благодаря их деятельности меняются тенденции и появляются новые законодатели мод: о них тысячи женщин узнают из журнала и волей или неволей принимают диктуемое на веру.

Госпожа Эдна Вулмен Чейз, по сравнению с остальными, – высшая инстанция, которой почти всегда можно доверять. Недавно журнал «Vogue» подал в суд на школу моделей, которая, не имея отношения к издательскому дому «Condé Nast», незаконно использовала название издания, и госпожа Чейз, выступая свидетельницей, заявила судье, что работает в «Vogue» с 1895 года, чем немало его удивила. Приспустив очки на нос, привстав и окинув свидетельницу взглядом, он пробормотал: «Надо же, очень интересно». За эти пятьдесят с лишним лет работы в «Vogue» госпожа Чейз существенным образом влияла, прямо или косвенно, на развитие средств информации и методов рекламы; всех внедренных ею в этой сфере новшеств не перечислить. По своему духу и характеру Эдна Вулмен Чейз – женщина заботливая и щедрая, отличающаяся также простодушием, добрым сердцем и бойцовским духом: ей не раз приходилось вести войну, во-первых, с безвкусным шиком, во-вторых, с теми людьми, которые время от времени пытались подорвать принципы, коих она придерживается. Сейчас ей уже под 80 лет, и она по-прежнему активно участвует в делах журнала, которому полвека своей жизни она служила верой и правдой.

Госпожа Кармел Сноу из «Harper’s Bazaar» свой журналистский опыт приобрела, публикуясь в «Vogue» и в других изданиях дома «Condé Nast». За это она до сих пор им чрезвычайно признательна. Миссис Сноу, словно хорошее вино, с каждым годом обретает все более тонкий вкус. У нее бледно-лилового оттенка волосы и румяные щеки. Те качества, которые были ей присущи в молодости и благодаря которым она стала знаменита в мире моды, сегодня цветут новым цветом. В госпоже Сноу интересным образом соединяются ирландский темперамент и, хотя французской крови в ней нет, интуиция француженки. Инстинкт, который никогда ее не подводит, позволяет ей предугадывать тенденции современной моды на этапе, когда для большинства профессионалов они еще не очевидны. Кармел Сноу настолько проникается окружающей ее атмосферой, что часто, как телепат, угадывает реакцию людей, заканчивает за них мысли и фразы. Отзывчивая, наделенная быстрым умом, директор «Harper’s Bazaar», однако, выставляет себя в довольно невыгодном свете, уверяя, что она необразованная и неграмотная. Но в профессии она, безусловно, одна из самых грамотных людей, а ее образование – те самые французские инстинкты, которыми она вынуждена пользоваться в своей среде, непредсказуемой и не прощающей ошибок. Тут госпоже Сноу не о чем беспокоиться: как саламандра ловит муху проворным языком, так и она своим острым умом на лету ухватывает идеи и излагает их в журнале, который держит неизменно высокую планку и остается примером для всех остальных.

Французский редактор «Harper’s Bazaar» Мари-Луиза Буске – как волшебный порошок вроде того, что китайцы веками добавляют в суп или соус, храня рецептуру в строгом секрете. Без мадам Буске мир моды лишился бы частички души и разума. Вращаясь в среде, где отношения, как правило, непростые и шаткие, Мари-Луиза Буске не растеряла ни доброго отношения к людям, ни высокохудожественного вкуса. Ей понятны беды и трудности, с которыми сталкиваются художники. Она большой ценитель книг: пока был жив ее муж, они вместе устраивали литературные салоны. Для мира моды Мари-Луиза Буске – настоящее сокровище не только потому, что она присутствует при рождении всего нового в большом и малом искусстве, но и потому, что исполняет при этом роль акушерки. Для людей, ищущих вдохновения, эта замечательная француженка – просто сказочная фея, исполняющая заветные желания. За ее модными платьями, зваными вечерами по четвергам, за мучащим ее подозрением, что она заложила свою душу, чтобы выжить в мире преходящих ценностей, – за всем этим скрывается фигура глубоко трагическая, одинокая, наделенная чудесными качествами, непоколебимыми как гранит, неизменными в течение многих лет. У нее тяжелейший артрит, она прихрамывает, но не отчаивается – колесит в своем автомобильчике, пытаясь успеть всюду, утешая тех, кто встревожен, заботясь о людях, заводя друзей, содействуя молодым талантам и блестяще играя в мире моды роль Флоренс Найтингейл. И несомненно, являясь таковой.