Книга: Восхождение Запада. История человеческого сообщества

Назад: Б. ОХВАТ ПОЛИТИКИ

Дальше: Примечания

В. ДИЛЕММЫ ВЛАСТИ

Образно говоря, в действительности народ никогда не контролировал «свое» правительство ни в США, ни где-либо еще, даже при том, что во времена Джефферсона и Джексона чиновники имели довольно ограниченные права, и возможные политические альтернативы были ограничены либеральными принципами XIX в. Что же касается административных молохов середины XX в., их лишь с трудом могут контролировать профессионалы, посвятившие этому делу все свое время. Даже в тех странах, где нет правительственной монополии на средства массовой информации, правительство вполне успешно может уговорить общество согласиться со своей политикой либо даже разжечь горячий энтузиазм в ее поддержку.

С другой стороны, зависимость современных демократических правительств от искусного манипулирования общественным мнением накладывает ограничения на попытки официальной власти достичь тиранического господства. В конце концов, не каждый готов совершить самоубийство. Апатия крупных должностных лиц, нашедшая поддержку в общественном невежестве, иногда может привести к тому, что дела «как-то образуются». Тем не менее благоговейный страх правительства задеть интересы влиятельных групп, чаще всего путем закулисных интриг, оказывающих давление на политику, удерживает его от попыток установить тиранию дома, а также от введения любого нового политического курса, поскольку каждое важное действие, задевающее кого-либо, может вызвать открытое или скрытое противодействие. Помня о предстоящих выборах, политики совершенно правильно могут оценить, что опасно задевать даже малые меньшинства. При таких обстоятельствах политические лидеры строго следуют по пути наименьшего сопротивления, либо отказываясь от действий, либо находя компромиссы, даже идеологические, между несовместимыми альтернативами.

Когда внутригосударственные институты общества пребывают в полном порядке, такая спокойная отстраненность может часто служить удовлетворительной заменой мудрости. Но когда возникает настоящий кризис, такое сдерживание демократическим процессом (явление, знакомое Соединенным Штатам и другим либеральным обществам) действий правительства оказывается тупиком и может превратиться в настоящее бедствие. «Слишком мало и слишком поздно» — горькая эпитафия, но всегда остается надежда, что неконтролируемый тотальным режимом народ, пусть даже медленно реагирующий на уколы обстоятельств и действия чиновников, высказывая свое неофициальное и полуофициальное мнение, может сохранить спасительную гибкость и многосторонность мысли и действия.

Кроме того, дилемма демократического правления в наши дни возникает из того факта, что методы обращения к неосознанному и даже подсознательному уровню человеческого поведения в политике все еще не изучены. Либеральная демократическая теория опирается на убеждение в разумности человека и не берет в расчет чувства, хотя психологи и социологи сегодня не верят, что люди руководствуются разумом, а военные и администраторы знают это наверняка. Возможность прихода к власти кого-либо путем расчетливого и беспринципного использования элементов человеческого подсознания не позволяет со снисходительным оптимизмом смотреть на будущее демократии.

Несоответствия между теорией и фактами, идеалом и реальностью также относятся к коммунистическим режимам, возможно, даже в более резкой форме. Маркс и Ленин взяли на себя ответственность утверждать, что, как только революция сметет частную собственность на средства производства, человеческий разум и благожелательность автоматически займут главенствующее положение после короткого переходного периода. Но даже в преддверии 50-летнего юбилея Российской революции нельзя говорить об очевидности коммунистической идиллии. Наоборот, коммунистические правительства регулярно ограничивают стремления людей, подавляют народные движения и притесняют отдельных граждан, утверждая, что руководство лучше знает, что такое добро, права и что правильно и необходимо. Возможно, коммунистам не повезло, что произведения основоположников содержат такое сильное осуждение угнетения, а также утопические пророчества о свободной, праздной и сытой будущей жизни. Жестокие реалии первых коммунистических действий — принудительные займы и высокий объем капитальных вложений, требовавший беспощадной эксплуатации крестьянства, чтобы получить капитал для реконструкции промышленности, — проявили и чрезвычайно обострили различия между розовой мечтой и серым фактом, между благородным вдохновением и уродливой действительностью, и эти трудности сохраняются достаточно долго. Ясно, что русские уже чувствуют напряжение. Победившая революция, которая «устарела», не позволяет неопределенно долго оправдывать опасностью капиталистического окружения неудачи в попытках достичь «земли обетованной».

Моральные дилеммы, подобные этой, являются аспектами основного вопроса о структуре общества и цели человеческой жизни, который мучит людей в эпоху, когда унаследованные от прошлого институты и обычаи уже не кажутся естественными, неизбежными и неизменными. Иерархия и контроль остаются необходимыми даже более, чем раньше, поскольку сложная координация человеческих усилий в современной промышленности, госадминистрировании и военном деле гарантирует, что лишь немногие будут управлять, планировать и пытаться предвидеть, тогда как большинству придется подчиняться, даже при условии сохранения какого-то права критиковать или одобрять действия своих начальников. Но кто имеет право управлять кем? И куда должны быть направлены человеческие усилия?

Чем больше сфер человеческой деятельности может быть подчинено государственному управлению, тем более судьбоносными становятся эти вопросы. Возможно, наиболее жесткий критик общества XX в. скажет: чем больше сфер человеческой деятельности может быть подчинено государственному управлению, тем более бессмысленными становятся вопросы о структуре общества и целях человека. Надо признать, что по мере того, как управленческая элита любой страны набирается опыта, она берет под свой контроль новые сферы деятельности человека и соединяет частные планы в едином национальном (или наднациональном) целом, бюрократическая машина, выполняющая такие планы, становится все более автоматической, с целями, встроенными в саму ее структуру. Административный механизм, как и другие специализированные инструменты, может делать лишь то, для чего он был построен. Научная классификация кадров позволяет (даже требует) взаимозаменяемость частей этого аппарата. Следовательно, отдельные назначения и снятия с должности ни на что не влияют до тех пор, пока они не достигают, по объему или частоте, критического значения. Административный итог: структура плюс функциональность плюс даже общие направления политики — не зависит от смены избираемых должностных лиц. Даже энергичные реформаторы, находящиеся на высоких постах и формально ответственные за такие огромные бюрократические структуры, могут рассчитывать лишь на то, чтобы слегка отклонить в сторону общий курс движения.

Действительно сплоченная бюрократия, такая, какая имеется в любом современном государстве, становится укоренившимся интересом, причем более сильным и лучше размещенном стратегически, чем любой частный укоренившийся интерес прошлого. Такие группировки характеризуются живым чувством корпоративного самосохранения, выраженного в сложных правилах, выработанных предшественниками, и в процедурах, принимающих форму полусвященного ритуала. Они охраняют удобный консерватизм привычного и дают современной бюрократии возможность подавить даже мятежный порыв общественных и технических изменений, питаемый современной наукой. Следовательно, по мере того как все корпоративные единицы правительственных бюрократий растут и переплетаются друг с другом, как внутри, так и между современными суверенными государствами, принцип «так заведено» может стать адекватным суррогатом социальной теории. Поддерживая непрерывную работу, административная рутина может сделать рациональное определение целей избыточным.

Если угроза международной войны когда-нибудь и перестанет беспокоить человечество и чиновники от разных политических группировок утратят стимул к более активному действию, можно ожидать, что бюрократическая рутина подчинит себе все части планеты. В сравнительно короткое время невысказанный, но практический лозунг «Бюрократы всех стран, соединяйтесь, вам нечего терять, кроме своих должностей» гарантированно затормозит нынешний головокружительный темп перемен. Осторожный принцип: «Делать то, что правильно — или по крайней мере удобно» и правило, гласящее: «Это действие требует разрешения, с анкетой в трех экземплярах на нужном бланке, которое может быть дано лишь после того, как комиссия более высокого уровня рассмотрит ваше предложение» везде войдут в силу без обязательного принятия официального закона. При таком режиме теоретические дилеммы и моральные вопросы, терзающие мир в середине XX в., растают в мыслях людей, как растаял Чеширский кот на глазах у Алисы в Стране Чудес.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ ДИКТАТУРЫ

Многое зависит от того, когда — если когда-нибудь вообще — наступит такая бюрократическая стабильность. Возможно, следующим шагом на пути преобразования человека, начатого Российской революцией, будет изменение человеческого генома, чтобы получить специализированные виды недо- и сверхлюдей. Теоретические знания наших дней, вероятно, еще не позволяют такое управление эволюцией человека. Потенциальные результаты по улучшению эффективности и общественной дисциплины представляются огромными. Любая революция, пошедшая путем рационализации и ускорения эволюции человека, может, следовательно, подобно предшествовавшим революциям, заставить других взять что-то из ее арсенала. Если это случится, человек будущего может очень отличаться от нас, как отличаются домашние животные от своих диких предков; и такое постчеловеческое человечество, возможно, разовьет специализацию, подобно современным пчелам, муравьям или термитам.

Можно надеяться только на то, что сохранившаяся строптивость человеческой природы и общества — если не человеческой генетики — помешает дальнейшему продвижению к такому царству идеального управления. Тот факт, что даже лучшие планы управления человеческими делами часто проваливаются, указывает на возможность сохранения человеческого милосердия. С другой стороны, период такого милосердия может быть просто переходным, во время которого человеческие общества проходят свой путь из дикого настоящего в одомашненное будущее. И будет ли человек приручен, мы не можем знать наверняка, поскольку неудача в первой, второй и тысячной попытке переделать природу человека в соответствии с планом не доказывает, что это вообще невозможно. Этот дамоклов меч может нависать над человечеством бесконечно долго. Каждый новый опыт власти поднимает старые вопросы: кто? для чего? в новом порядке значимости. В конце концов, вопрос «Кто приручает кого?» отличается от вопроса «Кто контролирует кого?» только степенью ответственности между двумя частями одного целого, вступившими во взаимодействие.

Обоюдоострая природа власти всегда была известна. Все важные изобретения, освобождающие человека от необходимости организовывать и осуществлять власть, будут постоянно ограничиваться правилами ее использования. Когда-то охотник с презрением относился к первому земледельцу, обреченному на тяжелый труд в поле, и в течение последующих столетий варварские свободные народы всегда презирали рабское поведение своих цивилизованных современников. И все же такое отношение никогда не останавливало распространение сельского хозяйства и цивилизации. Историю цивилизации, как я пытаюсь показать в этой книге, можно понимать как ряд крупных открытий, направленных на осуществление все большей и большей власти: от власти прекрасного в искусстве и мышлении — пусть хрупкой, но такой действенной — до жестоких и грубых форм принуждения.

Поэтому кажется маловероятным, что текущее и перспективное увеличение способностей человека организовывать и использовать власть будет постоянно ограничиваться предписаниями против ее использования. Дерзкие авантюристы в попытке создавать новые источники власти могут всегда поставить перед выбором даже не желающих этого соседей — погибнуть или поступать так же. Власть, говоря коротко, поглощает более слабые центры власти или стимулирует соперников усиливать свою мощь. Это факт — и это не менее важно, чем определение термина «власть», — доминировал на протяжение всей истории человечества. Политически, экономически, социально — и, возможно, хотя мы и надеемся, что это не так, биологически — развитие властных структур быстро продвигается к своей высшей точке. Земной шар не безграничен, и если соперничающие политико-социально-экономические системы власти нашего времени сольются в единое целое под сводом мирового суверенитета, движущие силы побуждения человека развивать новые источники власти иссякнут. Естественно, останутся большие задачи социального и экономического улучшения и будет востребована искусная регулировка соотношения населения и развивающихся ресурсов, и все последующее, возможно, будет нацелено на восстановление разрушений, нанесенных войнами: для этого достаточно привычных методов и запаса интеллекта и решений, уже хорошо известных человечеству. И как только такое первоначальное урегулирование будет успешно проведено, корпорированные аппаратчики, намного более стойкие, чем несдвигаемая китайская бюрократия, будут определять ежедневную жизнь мирового космополитического общества.

КОНЕЦ И НАЧАЛО

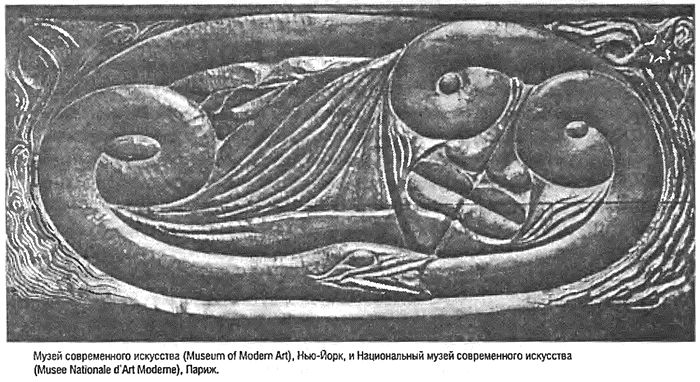

Остроумие этого рельефа на изголовье двойней кровати (работа Жоржа Лакомба, 1892) в совмещении изощреннейших попыток европейских интеллектуалов проникнуть в подсознание человека и отзвуков христианского мифа о рае и первородном грехе. При этом художник избрал форму, напоминающую стиль примитивного африканского искусства. Этот зрительный каламбур отражает конвульсии человечества XX в. Змея, образующая лицо человека из колец своего тела, сплетаясь от боли и заглатывая свой собственный хвост, удивительно напоминает интеллектуалов нашего времени, использующих свое сознание и рациональные способности для того, чтобы открыть темное бессознательное психическое — царство, которое связывает нас так тесно с примитивным. Они не могут больше доверять рациональному, но вместо этого скармливают разум самому себе, выдвигая аргументы разума в пользу его беспомощности.

Более интересной и более обещающей для отдаленного будущего представляется нерешенная и в наше время порой страшно запутанная проблема власти эстетики. Пока люди остаются такими, какими их знала предшествующая история, они будут стремиться к прекрасному в искусстве и мышлении. Даже в самом зарегулированном мире, который можно представить себе из XX в., продолжали бы оставаться области, возможно, даже неограниченные, для воображения и интеллектуальной игры. Религия, возможно, переодевшись в новые немыслимые одежды, могла бы снова прийти сама к себе как действующая сила, подтверждающая личную безопасность и поддерживающая социальную солидарность. Могли бы также расцвести изящные искусства и художественная литература, если бы установившиеся модели жизни позволили открыть их смысл и символику, объединяя художников и писателей с их аудиторией более тесно, чем это даже возможно представить себе сегодня. Наука также продолжила бы свое теоретическое развитие и совершенствование, но непоколебимый консервативный бюрократический социальный порядок — худший вариант с точки зрения быстрого внедрения научных открытий в новые технологии. Технологический и, возможно, научный прогресс стали бы развиваться много более медленными темпами, если бы основные идеи не вызвали общественного беспокойства и ослабло бы или исчезло раздражающее беспокойство, вызванное технологическими новинками.

Такое ожидаемое будущее — конечное создание общемирового космополитизма, которое по сравнению с беспорядками и торопливостью нашего времени будет намного более стабильным. Подходящие политические рамки для такого общества могут возникать сразу — в результате победы или поражения в войне или постепенно — в результате последовательной инкапсуляции особенного равновесия мировой власти в рамках растущей эффективности международной бюрократии. Но не столь важно, как именно это произойдет, космополитизм будущего, без сомнения, будет нести на себе западный отпечаток. По крайней мере в его начальной стадии любое всемирное государство будет империей Запада. Это было бы так, даже если бы незападному миру каким-то образом удалось получить полный контроль над мировым политико-военным правительством — он должен был бы снова вводить такие западные характерные особенности, как индустриализм, наука и общественное оправдание власти посредством ее защиты с помощью той или иной политической веры. Следовательно, «Восхождение Запада» может служить стенографическим описанием конечного результата истории развития человеческого сообщества до определенного времени.

Не нужно далеко искать исторические параллели такой стабилизации смятенного и хаотического общественного порядка. Римская империя стабилизировала эллинистический мир путем монополизации военной силы. Династия Хань в Древнем Китае как последний довод в борьбе против массовых волнений в нежелающих покоряться государствах использовала создание императорской бюрократической структуры, которая выдержала испытание временем и, несмотря на те или иные неудачи и ограниченные улучшения, дошла до наших дней. Воюющие государства в XX в., кажется, стремятся к подобному решению своих конфликтов за исключением, конечно, апокалипсического видения, которое неотступно мучит наше время, — взрыва ядерной бомбы и стонов облученного человечества.

* * *

Бремя неопределенности нашего времени и драматический масштаб альтернативных возможностей явно гнетут умы многих восприимчивых людей. Однако может воодушевлять и беспримерная гибкость дел человеческих. Предвидение, осторожное решение, беспримерная храбрость никогда ранее не имели такой возможности обострить нашу жизнь и жизнь последующих поколений. Добродетели и мудрость людей во всех частях мира редко стоили дорого, но они надеялись самим фактом своего существования подтвердить общие идеалы, провозглашаемые всеми — или почти всеми — мировыми лидерами.

Тот факт, что тупость, зло и порок точно так же усиливали власть, не должен уводить в стороны наши мысли. Скорее мы должны считать их неизбежной частью все возрастающего добра. Только великие опасности порождают великие победы. И без возможности поражения все человеческие достижения были бы пресными. Наш мир, конечно, не избавлен ни от поражений, ни от опасностей. И это дает возможность проявления героизма в той степени, в которой это было невозможно во всей предыдущей истории.

Через несколько столетий люди, конечно, будут смотреть на наше время как на золотой век беспримерных технических, интеллектуальных, институциональных и, возможно, даже художественных достижений. Жизнь Афин в эпоху Демосфена, Китая в эпоху Конфуция и Аравии в эпоху Мухаммеда была жестокой, рискованной и неоднозначной — надежды боролись со страхами, великие дела творились на краю бедствия. Мы принадлежим к этому высокому обществу и должны считать себя счастливыми, что живем в один из великих веков мировой истории.

notes

Назад: Б. ОХВАТ ПОЛИТИКИ

Дальше: Примечания