Книга первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Тяжелой ледовой броней заковывает мороз Волгу от тверских лесов до каспийской рыжей пустыни.

Деревянный стон прозябшего мягкотелого осокоря замирает в пойме, покряхтывает жилистый дуб на пригорке; трескаются оголенные ветром курганы в заречной степи. Молодая осинка, потревоженная заячьими зубами, осыпает иней.

Хлынут на рассвете южные ветры, влажно потемнеют деревья, покачивая на ветвях прилетевших ночью грачей. Сквозь снеговые оползни прорежутся лобастым камнем–песчаником берега. Душистая дымка заголубеет над оттаявшим суглинком, румяная верба надует белесые в птенячьем пуху почки. Воркующим клекотом ручьев наполнятся крутояры, бойкие притоки кинут в Волгу вешние воды, настоянные на летошних травах. И тогда от гирла до верховья хмельная от земных соков Волга взламывает тяжкий, стальной синевы лед.

Бывает и так: намоет Волга остров. Пройдет много весен, сизая мать–и–мачеха лопушится на песках, над заводью никнет плакучий ивняк. И уже доверчивый грач вьет гнездо на вершинах деревьев, и соловей заливается в островных чащобах. Но вот река с веселой яростью бросит воды на остров, подмывая и разрушая его. Осокори, чертя зелеными верхушками по небу, падут на крутобокие волны. Прилетит грач, и соловей прилетит, а острова нет, и деревьев с гнездами нет. Как ни в чем не бывало широким разливом гуляет Волга…

Редкое событие на Волге не касалось Крупновых: почти каждое оставляло память о сосланных и убитых, о вдовых и сиротах. Временами плодовитый род едва не исчезал. Однако проходили годы, и снова от Нижнего до Астрахани среди сталеваров и речников, плотников и бродяг встречались рослые сухощавые Крупновы – пшеничной желтизны кудри на непокорной голове, устремленный приземляющий взгляд чуть выпуклых глаз да с горбинкой нос. Попадались Крупновы и на каторге в далекой Сибири…

Однажды заводские двинулись на маевку по Миллионной, мимо дома генерал–губернатора. Знаменосцами сталеваров шли Евграф и Денис. Пиджаки застегнуты на все пуговицы. Воротники голубых, шелком расшитых косовороток подпирали бритые подбородки. Подпаленные на кончиках рыжеватые усы затеняли плотно сжатые губы. Рядом с братьями, улыбаясь отчаянными глазами, вышагивали меньшаки – Савва и Матвей. Потому только и взяли мальчишек, что умели складно и звонко подпевать…

Калмыковатые казаки–уральцы на степных лохматых лошадях охватили площадь кривым полумесяцем. Из чугунных ворот Александровской казармы, дружно отбивая шаг, вышли с ружьями на плече солдаты Царицынского полка. Издали лица солдат казались безглазыми, плоскими.

Низко и грозно загудела песня сталеваров:

Шагайте без страха по мертвым телам…

В густоватые басы вплелись серебряной нитью голоса крупновских пареньков Матвея и Саввы:

Не плачьте над трупами павших борцов…

Уральцы блеснули клинками, припали к гривам лошадей. Тревожную дробь барабана рассыпали царицынцы. Вскинутые наперевес винтовки вспыхнули штыками. Денис велел меньшакам уходить домой. Но они еще плотнее прижались к нему, с веселой дерзостью посматривая на казаков. В руках у подростков грелись синеватые булыжники.

Как ветром сдунуло любопытных людей, шедших по тротуарам. Один на один очутились казаки и нацеленная в них плотная, будто из стали кованная колонна рабочих. Огнем полыхал над рабочими красный парус знамени. Молча, тяжелым шагом продвигались металлурги вперед. Обдавало их запахом сена и конской мочи. Подскакал урядник, замахнулся плетью на знамя. Денис перехватил и воздухе плеть, спросил строго, раздувая ноздри:

– Куда, барин, прешь? Люди идут!

Недружные залпы треснули сухо. Несколько рабочих рухнули на дорогу. И сразу стало просторно вокруг Крупновых. Взмыл разбойный свист: казаки хлынули в атаку, рассыпая над толпой мерцание клинков.

Подхлестываемый людским прибоем, Денис бежал вместе с меньшими братьями, свертывая знамя. Позади нарастал топот копыт, цвенькали над головой пули.

Голубая полуоткрытая дверь поманила к себе Дениса, но, когда он подбежал к ней, внезапно захлопнулась, ее дубовые челюсти по–бульдожьи намертво прикусили рукав пиджака. В окне за тюлевым облаком мелькнуло исковерканное страхом лицо старика: то был тесть Дениса, господин директор гимназии. Денис рванулся, и клок рукава остался в пасти двери.

Подскакал на косматой лошади сотник, прижал Крупновых к стене.

– Спрячь селедку! – урезонивал сотника Денис.

Но сотник, выкатив бараньи глаза, крутя над головой шашкой, скользящим ударом царапнул плечо Дениса.

Загородив спиной братьев, Денис сорвал с древка знамя, сунул за пазуху Матвею. Дубовым древком, на котором кровенели прихваченные гвоздями клочки знамени, ударил лошадь по раздувающемуся храпу. Она попятилась с тротуара, высекая подковами искры из булыжника. Денис перекинул через каменную ограду Савву и Матвея. На противоположной стороне улицы два калмыка, свесившись с седел, полосовали нагайками сбитого на землю Евграфа. Он вставал на колено и опять сникал к луже крови.

Денис рванулся к нему. Но сотник, выхватив из ножен шашку, двинул на него взбешенную лошадь, прижал к стене. И бородатый всадник, и косматая лошадь с разодранными, окровавленными губами казались одним чудовищным зверем. Остро почувствовал Денис, что пришел и его конец. Стянул сотника на землю, пальцы сами собой нащупали в жесткой заросли бороды хрусткое горло.

Когда же избитого в кровь Дениса вели, затянув руки назад, на аркане из конского волоса, он с тоской прощально взглянул на Волгу. Испятнанная тенями облаков река уносила редкие дотаивающие льдины.

За холмом над высокими стволами заводских труб, вспарывая черный заслон тучи, размашистым зигзагом вспыхнула первая за весну молния, весело вразвалку прошелся гром, нарушив стойкую зимнюю немоту неба.

После одиночного заключения, допросов и побоев Дениса приговорили к пожизненной каторге. Прикованный цепью к беглому преступнику, прошел он по этапу от Волги до железного рудника на берегу таежной угрюмой реки.

– Чего ты раздуваешь ноздри, принюхиваешься да приглядываешься? – придирался к Денису кривой на один глаз каторжник с серьгой. – Дорогу ищешь? Твоя дорога вона куда пролегла! – И он указал на пригорок, густо поросший березовыми крестами.

Кривого боялись даже охранники: сто два года заключения и каторги числились за ним за убийства и многократные побеги.

– Ну зачем связываешься с заводским? – заискивал перед кривым кто–нибудь из каторжников. – Он глуп, сталь варил, а начальники понаделали из нее цепи.

Сунув руки в карманы, насвистывая, кривой петлял вокруг Дениса шагом крадущейся рыси.

– Сюда попасть легко, как в омут с камнем на шее, а отсюда… – хрипел он. – Спроси мужика: не тебе чета, богатырь, два раза убегал, а потом сдался.

Богатырь был огромного роста мордвин. Денис ни разу не слышал, чтобы он сказал слово: рот зашит черными волосами, лицо заросло до самых глаз. В глазах же дегтярно–темных сгустилась дремучая, нечеловеческая тоска.

– Ты кто? – спросил его Денис.

В бороде мордвина блеснули зубы.

– Был человек, звали Ясаковым, теперь каторжник.

Однажды в барак политических зашел кривой с дружками. Каторжане отдыхали. Денис топил печку, помешивая кочергой угли. Измаянный лихорадкой Ясаков разметался на нижних нарах.

– Детка, – вкрадчиво заговорил кривой, склоняясь над хворым; ржавый гвоздь, поворачиваясь в его руке, напоминал змею–медянку. – Детка, глаз твой я проиграл в карты. Зачем тебе два? Одним–то, поди, тошно глядеть на свет?!

Ясаков вскочил, и кривой, промахнувшись, вонзил гвоздь в щеку.

Сверлящий крик выпрямил Дениса. Добела накаленная кочерга, осыпая искры, молнией блеснула над спиной кривого. Стоявшие в дверях уголовники шарахнулись врассыпную. Кривой на четвереньках выполз наружу и стал головой буравить сугроб.

Двадцатифунтовые кандалы повисли с тех пор на руках Крупнова Дениса. Но и скованный, он был грозен. Когда же особенно остервенело наседали науськанные начальством уголовники, он, взяв пальцы в замок, отбивался кандалами. Руки окольцевались в запястьях костяными мозолями.

Домой вернулся Денис лишь после революции. Не так уж изменился он, хотя и заиндевели усы, но все еще силу и ловкость таила худощавая высокая фигура.

Жена его заметно сдала: измотали два года, проведенные в тюрьме после демонстрации. Сник Денис от горькой обиды, увидев ночью на кухне маленькую состарившуюся женщину. С ней ли прожил когда–то лучшие годы? По ней ли томился тяжелой мужской тоской?

Испуганно смотрела на Дениса, прижимая к груди кухонную тряпку.

– Я пришел, Любава…

Припала она холодными губами к его руке.

– Денис Степанович, ты опоздал… Видишь, какая стала?

На допросах крепко и умело били Дениса – не плакал, только однажды выплюнул с кровью кутний зуб, а тут заплакал.

– Ну что ж, мать, показывай детей, – впервые назвал ее матерью. В спальне сгреб в одну кучу ребятишек и жену.

Уложив детей спать, загасили лампу. Остаток ночи докоротали у окна. Медленно согревался мартовский рассвет за Волгой, и в сизом сумраке привыкали глаза Дениса к изменившемуся, зачужавшему лицу жены. Тоска положила густую сеть морщин у глаз, подсушила некогда ядреную фигуру. И все же это была она, его давняя любовь, его счастье.

До старости не опускались вольготно развернутые плечи Дениса, не мутнела влажная белизна зубов. Лишь кожа на худом лице за двадцать с лишком лет работы у мартена отливала коричнево–красноватым, горячим цветом да желтели кончики подпаленных усов.

С годами выросли сыновья, поставили сосновый дом на крутом склоне, окнами на солнцепек, обнесли небольшую усадьбу камнем–дичком, омолодили сад, заложенный еще покойным дедом. С незапамятных времен повелся у рабочих обычай отмечать рождение ребенка посадкой яблони или дубка. Потому–то все прибрежные буераки вокруг заводов белели в мае садами до самой Волги.

Денис писал братьям и сыновьям, уговаривая их жить в родном городе. Но из этого ничего не выходило: по всей стране и далеко за ее пределы раскидала судьба Крупновых…

II

Матвей Крупнов уже много лет работал в советском посольстве в Берлине. Он клятвенно обещал родным в своих письмах повидаться с ними. Но отношения между Германией и СССР с каждым днем осложнялись, и Крупнов не мог выехать на родину.

Весной 1939 года обстановка неожиданно изменилась.

По случаю пятидесятилетия рейхсканцлера 20 апреля Крупнов, советник посольства, был приглашен на прием дипломатического корпуса. Матвей в это время замещал посла.

В просторном зале имперской канцелярии колыхался сдержанный гул мужских и женских голосов. В косых лучах закатного солнца группами и в одиночку бродили дипломаты, ожидая выхода главы государства. Одни были в шитых позолотой мундирах с галунами, при орденах, крестах и звездах, другие – в черных фраках. Были тут и генералы вермахта, и рейхсминистры, и министры земель, чиновники, промышленники, журналисты и партайлейтеры со своими супругами. На фоне мундиров и фраков приятно выделялись женщины различных национальностей своими платьями, прическами, белой или смуглой кожей рук и шеи. Их говор, смех, блеск глаз развлекали Матвея, и он чувствовал себя в состоянии бодрой собранности. Глаза пристально и приветливо всматривались в лица знакомых и незнакомых, когда он, припадая на правую ногу и подкручивая рыжеватые усы, проходил через зал к камину у боковой стены. По обеим сторонам камина стояли манекены–рыцари в железных доспехах, с огромными мечами и щитами. Между ними, повыше камина, – портрет Фридриха Великого.

У холодного камина, окружив пожилого швейцарца в накрахмаленной сорочке, курили молодые иностранные журналисты. Крупнов сел на свободный стул, услышал дружный смех и возгласы:

– Ну, а дальше?

Пожилой швейцарец, лукаво поблескивая из–за дыма сигары белками черных глаз, возбужденно говорил:

– Представляете себе, каково было Герингу с его весом в сто килограммов бегать за Гахой вокруг стола: «Подпишите, иначе Прага будет в развалинах». И так всю ночь бега, угрозы, впрыскивание морфия несчастному Гаже. В половине пятого старик Гаха изнемог, раскололся, подписал акт о протекторате. Год назад – Австрия, теперь – Чехословакия… Есть в этом нечто трагическое и смешное! – Смуглый человек скосил глаза на кончик своей сигары, закончил: – Так, вероятно, действуют великие личности.

Матвей саркастически улыбнулся.

– Ну, конечно, фюрер великий! – с усмешкой на концах тонких губ сказал француз. – Он даже сам признался Шушнигу в том, что великий: «Вы должны принять все условия аншлюса, иначе я уничтожу Австрию. Вы что, не верите мне? Я величайший вождь, которого когда–либо имели немцы!» После этого кто же может сомневаться в его величии?!

– Да, Гитлер в зените славы. Очевидно, он все же остановится, ограничится чехами.

– Но у него нет чувства меры. Он пересолит рагу… Долго запивать придется.

Двери кабинета рейхсканцлера открылись, и в зал вышел Риббентроп. Он принес сюда царивший за дверью дух веселья и самодовольства. Как молодой конь, выбежавший по весне на волю, Риббентроп расправил статный корпус. Счастливая розовая улыбка играла на холеном красивом лице.

Английский посол Гендерсон преградил ему дорогу; выпятив нижнюю сморщенную губу, он недовольно ворчал и хмурился. Риббентроп, вскинув брови, пожал плечами:

– Но что я сделаю? Соглашения, как и одежда, с годами ветшают, и их сбрасывают. Вечно только море! А конвенции… – Риббентроп встретился глазами с Крупновым, поспешно отвернулся. Он взял Гендерсона под руку.

– Мой друг, я надеюсь, что сегодня ваши сотрудники не спутают этот зал со спортивной площадкой, – с дружеской иронией говорил Риббентроп, очевидно намекая на недавнюю оплошность или преднамеренную демонстрацию секретаря британского посольства, который явился на прием к рейхсканцлеру в будничном костюме. – Фюрер сказал, что, если еще раз придут к нему неряшливо одетые дипломаты, он прикажет своему послу в Лондоне посетить их величество в свитере или… в трусиках…

Слуга распахнул двери. Риббентроп оставил посла и, быстро обходя стоявших на пути, направился к кабинету.

Еще полминуты багровые отсветы заката тускло поиграли на лицах людей, на латах и мечах железных рыцарей, затем вспыхнувшие под потолком массивные люстры залили зал мягким матовым светом. Послы и посланники выстроились неровной линией, лицом к высоким дверям. Матвей Крупнов оказался между турком и бразильцем. Недалеко стоял, громко посапывая, худой папский нунций, глава дипломатического корпуса.

Звучно и четко постукивая каблуками лакированных сапог, из кабинета вышел порывистой походкой небольшой человек в полувоенном сером костюме.

Матвей знал, что костюм этот олицетворял в глазах нацистов аскетическую жизнь, разностороннюю – государственную и военную, идеологическую и дипломатическую – деятельность «вождя германского народа» и канцлера империи. Так назвал себя Гитлер в своей речи на кладбище Таннеберга над гробом фельдмаршала Гинденбурга. Он отказался от президентского звания, не совместимого, по его словам, с идеалами национал–социалистской революции.

Рядом с Гитлером шел пожилой генерал, прямо державший свою атлетическую фигуру, затянутую в мундир. Жесткий взгляд, каждая складка сурового гордого лица генерала дышали солдатской решимостью. Матвей Крупнов признал в нем своего давнего недруга еще по Брест–Литовским мирным переговорам Вильгельма Хейтеля, брата бывшего владельца металлургического завода на Волге.

Надменно, свысока относился тогда к нашей делегации генерал Гофман, типичный пруссак, высокий, плотный; в своей каске с шишаком он напоминал настоящего бога войны. Его армии продолжали вторжение в западные области России, а он, затягивая переговоры, вел острую полемику с главой советской делегации, ударяя кулаком по столу.

На всю жизнь, как глубочайшее личное оскорбление, запомнил Матвей, секретарь советской делегации, унижение и горечь тех дней, хотя умом и понимал необходимость подписания тяжелого, зверского, позорного мира.

Плотно сцепив зубы, Крупнов пристально смотрел на Хейтеля. Тогда, в Бресте, это был еще молодой, румяный, улыбчивый полковник в свите принца Баварского. Теперь это хмурый, надменный фельдмаршал, такой же воинственный, внушительный, как его учитель Гофман…

С некоторым опозданием из кабинета выплыл и, оттеснив своей огромной фигурой Хейтеля, встал рядом с фюрером главнокомандующий военно–воздушными силами империи. Мундир из особого сукна сизого цвета, на ногах красные юфтевые сапоги с позолоченными шпорами. Иконостасом сияла широкая грудь, увешанная орденами, волевое лицо слегка подкрашено, на пухлых пальцах сверкали драгоценными камнями массивные кольца. Матвей знал, что страсть Геринга к оригинальным костюмам безудержна: на охоту ходил в одежде, сшитой в подражание древним германцам; на доклады к фюреру являлся в черных лакированных башмаках.

Официальные приемы и банкеты проходят по заранее разработанному плану. Присутствие на них составляет нередко одну из скучнейших обязанностей дипломатических чиновников.

И на этом приеме все шло почти так же, как и прежде: Гитлер сказал горячую речь, начавшуюся, как всегда, словами: «Когда я в 1919 году решил стать политическим деятелем…» – и закончившуюся тоже, как всегда: «Я не пойду на уступки и никогда не капитулирую». Старейшина дипломатического корпуса, папский нунций, выставив свой длинный коричневый нос, поздравил рейхсканцлера с пятидесятилетием, шеф–адъютант полковник Шмундт прочел адрес от немецкого народа, потом Гитлер стал обходить послов так же, как это было на прежних приемах.

Матвей со скукой ждал конца. И вдруг что–то произошло необычное, и это заметили все. Раньше Гитлер без задержки пробегал мимо советского дипломата и подолгу беседовал с посланниками даже маленьких государств, теперь же он энергично жал руку Крупнову обеими руками, улыбаясь из–под черной с проседью пряди волос, заглядывал в его глаза.

– Как вы чувствуете себя? Как учатся в Берлине ваши дети? – спрашивал Гитлер, очевидно путая Крупнова с послом, у которого были два мальчика–школьника.

Матвей, погасив в глазах озорной огонек, слегка склонив белокурую, с завитками у седеющих висков голову, учтиво поблагодарил Гитлера за внимание и сказал, что с детьми все хорошо.

Гитлер, видимо забывшись, не выпускал его руку из своих мясистых, влажно–горячих, нервно вздрагивающих рук.

– Как здоровье вашей супруги? – продолжал он, не скрывая того, что ему нет никакого дела ни до жены, ни до детей чужого человека, но что он интересуется ими по соображениям совсем иного порядка, более высокого, чем обыкновенные человеческие интересы.

И хотя Матвей был одинок, он ответил рейхсканцлеру:

– Спасибо, все живы–здоровы.

– О! В Берлине нет места унынию и недомоганию. Немцы – жизнерадостная нация. Освежающе действуют немцы даже на меланхоликов и пессимистов. Не правда ль?.. Как вам нравится берлинская весна?

– Спасибо, господин рейхсканцлер, погода проясняется…

Гитлер продолжал капризным тоном избалованного и пресыщенного властью человека задавать вопросы, которые в устах рядового гражданина ничего не значат, кроме холодной учтивости. Но эти же пустые слова, произнесенные государственным деятелем, воспринимаются как намек на что–то значительное в политике государства.

Так поняли это все, кто слышал вопросы Гитлера, и тут же отметили в своей настороженной памяти, что канцлер неспроста любезен с советским дипломатом. Так понял это и Матвей Крупнов.

И все–таки он с невозмутимо ровным вниманием пожившего человека ждал, что еще скажет канцлер. Но канцлер вдруг задумался, он молчал долго, а со стороны казалось, если бы молчание длилось час–другой, Крупнов все равно не отяготился бы этим. Наконец Гитлер выпустил руку Матвея и, заглядывая снизу вверх в его лицо серо–стальными сверлящими глазами, сказал отрывисто, громко:

– В Берлине нет места унынию!

Он повернулся на каблуках и, сутуля круглую спину, расторопно двинулся вдоль стоящих изломанным рядом послов.

Геринг подмигнул Матвею запросто и, толкнув локтем в бок Риббентропа, тихо сказал, что этот белокурый горбоносый русский, несомненно, ведет свою родословную от викингов и что стоило бы поближе познакомиться с ним.

Риббентроп взял Крупнова под руку. Министр ласково улыбнулся, как будто бы совсем недавно не было ни вражды, ни оскорбительных сцен, вроде случая 18 марта: тогда Матвей почти силой вручил ноту протеста против захвата Чехословакии, не обращая внимания на резкие возгласы министра: «Я не принимаю! Я получил это но почте. И фюреру так скажу: по почте!»

Но так было в марте, теперь же многое изменилось. Риббентроп пригласил Крупнова на концерт и пошел к Гитлеру, который в это время отрывисто говорил что–то послу Польши Липскому.

Матвей чувствовал на себе любопытные взгляды. Он не спеша достал платок, вытер руки и снова сунул его в карман.

Выражение особенного внимания к Матвею явилось заразительным примером. Японский посол генерал Осима напомнил Матвею, как они однажды вместе отдыхали в Карлсбаде. И тут же сказал, что среди дипломатов прихрамывают двое: мудрый старик Мамору Сигемицу и Матвей Крупнов, которого, несомненно, ждет блестящая карьера.

Матвей ответил, что приятно, когда в тебе находят схожее, пусть даже в недостатках, с таким… – он чуть задумался – выдающимся дипломатом, как Мамору Сигемицу.

Гостей пригласили пройти в сад. Некоторые пожимали плечами: на улице было холодно. Ветер качал распустившиеся деревья. Быстро летящие облака, подсвеченные снизу огнями города, сыпали мелкий дождь. Гостей провели в большой шатер, составленный из нескольких брезентовых палаток. Там было тепло от электрических печей. Француз, шутивший недавно у камина: «О, конечно, фюрер велик, он д а ж е с а м признался в этом», – сказал, поравнявшись с Матвеем, что шатер – выдумка Геринга, который хотел воссоздать палатку Оттона Великого, но не нашлось достаточно звериных шкур, и он ограничился брезентом. «Однако крепкий, густой дух древних тевтонов чувствуется и под этим брезентовым шатром», – заключил, подмигнув, француз.

Все уселись перед эстрадой–времянкой. Концерт, который должны были открыть танцоры Гелфнеры, не начинали, потому что именинник хотел сидеть рядом с киноактрисой Ольгой Чеховой, а она где–то задержалась. Актриса не явилась, и огорченный канцлер вскоре покинул шатер.

Молодые слуги в белых перчатках разносили вино. Матвей взял рюмку и отошел к железному стояку. Два офицера – немец и итальянец, – смеясь, взяли с подноса по две рюмки.

– Фюрер не пьет. Мы выпьем за него. Вы видели парад в честь его юбилея? – сказал немец.

– О, парад потрясающий! – воскликнул итальянец. Он взглянул на Матвея огромными глазами, повторил: – Потрясающий!

– А батальон знаменосцев? Со знаменами вермахта приветствовали своего великого фюрера. Я за фюрера выпью адский огонь!

Вернувшись поздним вечером в посольство на Унтер ден Линден, Матвей, разбирая почту, нашел письмо от родных. Почувствовал затаенную тревогу брата и невестки за старшего сына Костю. Несмело и наивно просили они «разузнать, жив ли Костя или уж нет его». Матвей догадывался, что племянник–летчик воевал в Испании, но что с ним случилось после падения республики, не знал. Опустив веки, он ясно видел сосновые рубленые стены родного дома на Волге, лица близких. Вспомнилось, как двенадцать лет назад гостевал у брата, гулял на свадьбе Кости. Сильно, до тоски, потянуло домой. То была острая, неподвластная разуму горечь, не покидавшая Матвея много дней.

С таким настроением он отправился однажды на заседание рейхстага, куда пригласил его сам министр иностранных дел.

В рейхстаг пришел минут за десять до начала заседания, в дипломатической ложе сел позади всех.

– Рузвельт одарен талантом тонкой иронии, – возбужденно говорил польский посол граф Липский. – В послании к фюреру он писал: «Вы утверждаете, что не желаете войны. Если это верно, то и не должно быть никакой войны». Держу пари, Гитлер сейчас протрубит отбой.

«А по–моему, он опять назовет президента продавшимся евреям и потребует Данцигский коридор», – подумал Матвей.

Гитлер вышел на трибуну в обычной форме партайлейтера. По пунктам высмеивал он послание президента Рузвельта.

– Они не понимают Германию, – говорил рейхсканцлер. – Германия внесла свой вклад в дело мира, установив протекторат над Моравией и Богемией, присоединив к себе Австрию и Клайпеду. Пусть сами правительства Бельгии, Голландии, Балканских стран, о которых печется самоуверенный господин Рузвельт, скажут: угрожаю ли я им? – Гитлер посмотрел на дипломатическую ложу. – Они не посмеют так сказать, ибо это была бы ложь. А я никому не прощу лжи! Я беспощадно покараю лжецов, на каком бы континенте они ни находились!

Когда Гитлер, угрожающе возвысив свой резкий голос, крикнул, что Данциг все–таки будет возвращен Германии, польский посол Липский встал и вышел из ложи, держась за спинки стульев.

Послышался рев, когда Гитлер, не стирая слез со своих трясущихся щек, прокричал, что Германия должна расшириться или погибнуть: третьего пути ей не дано провидением.

Матвей нередко слышал воинственные речи канцлера, но никогда еще предчувствие близкой катастрофы не угнетало его с такой силой, как сейчас. И пожалуй, впервые за свою многолетнюю дипломатическую службу он всем существом почувствовал смертельную угрозу, но не себе (жизнь дипломатов меньше всего подвергалась опасностям войны), а родным. Долго ли еще могут они жить спокойно или им придется страдать и умирать на войне? Он сам когда–то был солдатом и на всю жизнь запомнил зверскую жестокость войны. На этот раз она будет еще бесчеловечнее. Ярости больше, оружие уничтожения совершеннее и мощнее.

Вернувшись в посольство, Матвей позвал в кабинет шифровальщика с бумагами. Сообщения о трудностях московских переговоров между Советским Союзом и англо–французской делегацией укрепили его вывод, что единого фронта против Гитлера не получается.

Три недели назад Советское правительство предложило Англии и Франции заключить пакт трех держав. Чемберлен отказался. Английский и французский послы вели открытые переговоры в Москве, здесь же, в Берлине, англичане вели тайные переговоры с Германией и, судя по всему, придавали им большее значение, чем московским переговорам. Насколько мог судить Матвей по имеющимся у него сведениям, англо–французские политики давали понять Гитлеру, что у Советского Союза нет союзников.

Шифровкой Матвей сообщил в Москву о неожиданном внимании к себе со стороны канцлера и министра иностранных дел, о бурном энтузиазме членов рейхстага, о тайных переговорах англичан с немцами. На этот раз он позволил себе высказать свою оценку последних событий: англичане чересчур увлеклись своей обычной дипломатической игрой – столкнуть лбами немцев и русских, но Гитлер, очевидно, не склонен в данный момент нападать на Советский Союз, скорее всего, он намерен нанести удар по Версальской системе.

Матвея вызвали в Москву.

III

На прием к Можайскому, ответственному работнику европейского отдела, Матвей отправился через два часа после того, как его самолет сел на Центральном аэродроме.

Можайский тяжело привстал и вышел из–за стола навстречу Матвею, указал налитым красным пальцем на стул, снова поместил в кресло свое полное тело, поерзал с полминуты и запахнул полы бурого пиджака. Этот человек, за всю свою пятидесятилетнюю жизнь не выезжавший дальше Можайска, как шутили над ним сослуживцы, считался знатоком «европейских проблем», печатал в энциклопедии статьи о западных странах. Он вынул из ящика стола расшифрованную и перепечатанную на машинке докладную Крупнова, поутюжил пухлой ладонью.

– Да, нынче многие носятся с прожектами спасения мира. Вы, Матвей Степанович, оказались смелее всех: обвиняете нашу дипломатию в привычке думать по старинке, – сказал он бархатным, веселым голосом.

– Если позволите, Сергей Сергеевич, могу добавить к докладной…

Можайский с кроткой покорностью судьбе выслушал Крупнова, потом, глубоко вздохнув, с дружеской настойчивостью посоветовал, чтобы Матвей подавал факты, только факты! А делать выводы, слава богу, есть кому и без Матвея и без него, Можайского!

Чувствовалось его непритворное довольство тем, что не приходилось ему ломать голову над осмысливанием фактов, потому что есть люди, почему–то обязанные делать это за него.

Хитро и мудро улыбаясь, покачивая лысой головой, Можайский высказал предположение:

– Не потому ли товарищ Крупнов завышает военный потенциал Германии, что много лет смотрит на парады у Бранденбургских ворот и давно не видит демонстраций на Красной площади? А? – И с наивной детской прямолинейностью закончил: – Не окислилась ли душа в смрадном климате гниющего мира?

Он умел говорить оскорбительное таким обезоруживающе приятельским тоном, что обижаться на него и тем более выказывать обиды было невозможно.

– О, я ничего так сильно не желаю, как смотреть парады на Красной площади! – воскликнул Матвей и, затаив недобрую улыбку под усами, закончил мечтательно: – И по возможности дальше Можайска никуда не выезжать.

С безграничным оскорбительным добродушием ответил на этот выпад Можайский:

– Я постараюсь, чтобы ваше горячее желание было учтено.

Матвей встал, повертел в руке ореховую палку.

– Прошу устроить встречу с наркомом, – сказал он.

На другой день Крупнова принял заместитель наркома, сдержанный старый человек с нетвердым взглядом поблескивающих из–за пенсне глаз. Сорок минут длилась беседа в присутствии Можайского. Тот неподвижно, туго сидел в кресле, не проронив ни слова. Замнаркома сказал в заключение, что Матвею прядется снова выехать в Берлин, теперь уже в качестве первого советника.

– Если, конечно, германское правительство признает вас персона грата, – с улыбкой уточнил он.

Выйдя вместе с Можайским из кабинета, Крупнов не удержался от соблазна уколоть его:

– Вы, Сергей Сергеевич, не хозяин своему слову: не избавили меня от необходимости смотреть парады у Бранденбургсних ворот.

– Не задирайте, Матвей Степанович, дело оформляю я. Могу так расписать ваши подвиги, что Гитлер с испуга откажет вам в агремане… Подумайте лучше, в каком санатории проведете отпуск.

– У себя на Волге. В Сталинграде я меньше всего буду чувствовать вашу заботу обо мне.

И они оба засмеялись.

…На последнем перегоне Матвей побрился, почистился и уже больше не отрывался от окна вагона. Май был по–летнему жаркий, радовала молодая зелень лесов и полей. Когда же издали увидел Волгу, старинный, закоптелый, залитый солнцем вокзал, услыхал круглый, окающий говор расходившихся по перрону людей, давняя, по–сыновьи нерассуждающая привязанность к брату и невестке ожила в сердце во всей силе и чистоте. Куда девалась многолетняя осмотрительность, железная выдержка! Обнял старую проводницу–землячку, с которой в пути пил чай, слушая ее рассказы о родном городе, совсем по–мальчишески перекинул через плечо макинтош на шелковой подкладке, встряхнул чемодан и вышел на платформу, слегка прихрамывая. Быстрые, зоркие глаза искали в толпе Дениса. В углах большого мужественного рта играла под усами ожидающая улыбка.

Дениса не было.

Парень в голубой тенниске, в накинутом на левое плечо пиджаке, выделяясь светло–желтой головой среди кепок, шляп и военных фуражек, энергично протиснулся к Матвею. Глядя прямо в его лицо горячими глазами, смягченно окая, сказал с веселой самоуверенностью:

– Конечно! Вас–то мне и надо. Вы – дядя Матвей!

– Да, я Матвей и к тому же дядя. А ты, конечно, мой племянник, это я вижу по твоему смелому носу. Но как зовут, убей господь, не помню. Миша? Саша?

– Юрий.

– А–а–а, тот самый Юрка, который совсем недавно был вот таким сорванцом, убегал в Астрахань… Ну как же, помню!

– В Астрахань бегал Мишка.

– Ах, Мишка! Но ты тоже проказничал. Ну а теперь каков? – Матвей снизу зацепил пятерней мягкий чуб племянника, сбитый ветром на лоб, пристально заглянул в глаза: слегка выпуклые, голубые, они удивили неожиданно жестким и насмешливым выражением. Впрочем, такое выражение было мгновенным, как блеснувшая на ветру искра. Юрий улыбнулся открыто, только тонкие ноздри шевелились норовисто. Он отнял у Матвея чемодан, взял дядю под руку.

– Есть что новое о Косте? – спросил Матвей.

– Мы ждем новостей от вас.

– Пока нечем порадовать, друг мой.

За чугунной оградой на привокзальной площади сели в старенькую машину. Юрий вел ее с привычной ловкостью по узким улицам старого города, искоса, с любовной лукавинкой поглядывая на Матвея.

– Гм, дядя! Я чаял встретить этакого лощеного джентльмена, а вы по–прежнему волгарь.

– Ну, если все племянники остры на язычок, заклюют старика до синяков! Сколько их?

– Скажу, Матвей Степанович, лишь ориентировочно. Считайте: Костя, Миша где–то мотается в поисках смысла жизни, под орлиным крылом отца – Саша, отрок с вас ростом, Лена–сорвиголова да я. Темный лес! А там двоюродные, троюродные, ваш плетень нашему забору родня. Каждому по баранке купить – зарплаты не хватит.

– Хорошо! Родня прокормит!

– С верховья начинайте: нахлебничать по неделе у каждого Крупнова, и жизни не хватит дойти до Астрахани. Иной раз опасаешься ругнуться: а вдруг родню обложишь? Отец советует: считай каждого рыжего своим – не промахнешься.

– Ну как он, Денис Степанович, крутой и веселый по–прежнему?

– Отцу нету износа, хватит его на сто лет. Правда, веселости поубавилось… Жалко особенно мамку. Тревожится о Косте… И еще ведет с кем–то или с чем–то спор, этакий внутренний, тяжелый и немой спор. Все чаще вспоминает, рассказывает о подпольных подвигах своего поколения. Отец временами даже краснеет. А его бог не обидел гордостью. Кажется, мамака не все понимает и принимает в молодежи.

Матвей вприщурку, с холодком посмотрел на четкий, строгий профиль племянника.

– Сколько тебе лет? – спросил с обманчивым простодушием.

– Двадцать семь, Матвей Степанович. А что?

– У тебя молодое лицо и… мысли. Прости, друг, я тоже старею… не все понимаю, например, в Можайском… Есть такой работник у нас: лысый, а мысли моложавые, бойкие.

А вот и стена, через которую когда–то Денис во время разгона демонстрации перекинул Матвея и Савву.

– Останови, Юра, машину.

Матвей, сгибая в дверцах широкую спину, вылез из машины, снял шляпу и пошел к стене, как показалось Юрию, с необычайной осторожностью. Навалился грудью на стену, ощупывая шероховатые, нагретые солнцем камни. В прогал между складскими постройками тянуло с Волги сладковатым запахом размокшего дерева.

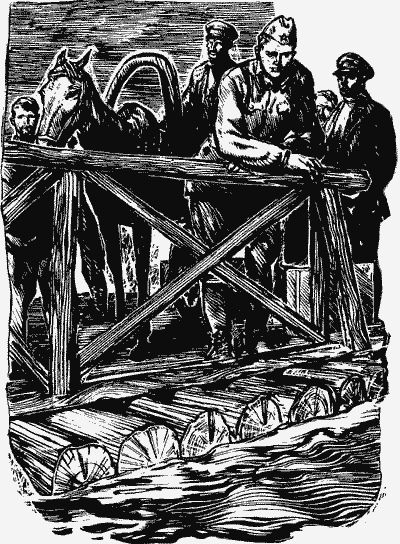

…Да, Юрию, конечно, было около года, грудь сосал, когда хоронили расстрелянных и порубанных рабочих. Брел тогда Матвей вместе с Любавой (несла на руках Юрку) за тринадцатой телегой, на которой стоял гроб с телом Евграфа, и, не поднимая тяжелых глаз, гонял желваки на туго сведенных челюстях.

«Эх, Матвей, Матвей, похож ты на раскаленное железо: голыми руками не схватишь, а куда ни брось тебя, пожар вспыхнет», – сказал тогда старый мастер.

Через год началась война, Матвея отправили на фронт.

С тех пор и началась беспокойная, но нравившаяся ему жизнь…

В Карпатах перед самым броском в третью штыковую атаку командир батальона, черкесский князь, сказал Матвею:

– Выбирай, ефрейтор, виселица… – князь, щелкнув языком, сжал свой кадык двумя пальцами, – виселица или… смерть в атаке. Я долго терпел твою большевистскую работу, дальше терпеть присяга не велит…

Атака захлебнулась. Ранним утром нашли князя под скалой у родника: лежал навзничь, пониже газырей грудь прострочена пулями, под смоляными усами холодно белел оскал зубов, страдальчески и гневно уставились в небо стеклянные глаза. Смерть князя поставили в вину Крупнову.

Ночью в землянке под дубовым накатом заседал военно–полевой суд. Решали быстро. Сорвали погоны. Прочитали смертный приговор.

– Руки развяжите, он же солдат, – сказал капитан Агафон Холодов, заменивший погибшего командира батальона.

Он вместе с конвойными вывел Матвея из землянки. Высоко в небе лопнула ракета, зеленоватое ослепляющее сияние окатило скалы, деревья, задранные стволы пушек, штыки на ружьях конвоя. Глубоко в расщелине пенилась среди валунов река. И в то самое мгновение, когда померк тревожный свет ракеты и тьма залила глаза, капитан шепнул:

– Бегите, земляк…

Матвей прыгнул в пропасть. Опомнился на берегу ручья, жадно пил холодную воду, потом полз, волоча переломленную ногу. Подобрал его охотник–русин. Лечил русин травами. К осени Матвей добрался до Петрограда, на Васильевском острове приютил его знакомый рабочий. Несколько раз Крупнова под различными фамилиями – то шведского инженера, то коммивояжера – посылали в нейтральные государства для связи партийных организаций России с Лениным (пригодились занятия иностранными языками с Любавой).

…Вернувшись к машине, Матвей удивленно сказал:

– Вот и повстречался с прошлым… Оказывается, на это нужно всего–навсего семь минут. А ведь жизнь, молодость, ветла над Волгой… Много грустного, милый мой… – Рот его сурово сомкнулся под усами.

Жалость к дяде подсказала Юрию резковатые слова:

– Если прошлое портит настроение, оно недостойно воспоминаний.

Матвей сдержался, чтобы не спросить племянника, бывал ли он дальше Можайска.

Дорога, спускаясь к Волге, петляла восьмеркой между садами и домами на холмах и косогорах.

– А мне, понимаешь, вспомнилось, как от той стены увели твоего отца на пожизненную каторгу. Мать в одиночной камере родила преждевременно. Мишей назвали… Болел оспой. Трудный ребенок… Старею, Юрий Денисыч, старею, вот и потянуло постоять у той стены… Огорчает или радует прошлое – оно мое! Как знать, может, и ты когда–нибудь вернешься издалека и тебе захочется отыскать свою единственную ветлу над рекой…

Юрий оторвал руку от баранки, дружески сжал локоть ДЯДИ.

– Простите, Матвей Степанович. Обижать вас не хотел, родителей тем более. Я имел в виду свое прошлое, оно ведь тоже есть у меня. Откровенно, я признаю достойным внимания лишь то, что повышает активную энергию, будь это прошлое или настоящее, все равно! Вывод из моей жизни, и я никому его не навязываю.

– Хорошо, хорошо, ссориться не будем. Просто я соскучился на чужбине по родине. Вот и развезло. Я ведь забыл, что тебе двадцать семь.

IV

На пристани, пониже двухпалубного дебаркадера, Юрий подвел дядю к плоту. У плота покачивался на волне голубой катер с решительной черной надписью на борту: «Гроза». На корме стояла девчонка лет шестнадцати в ситцевом выцветшем сарафане. Ветер откидывал назад желтые в спутанных завитках короткие волосы, а она, подняв тонкое загорелое лицо, выпятив подбородок и будто нюхая воздух, раздувала ноздри. За девчонкой на корме, закрутив колечком хвост, бдительно навострил уши рыжий пес.

– Ленка! Нежданная ты радость! Передаю тебе дядю! Не утопи! – закричал Юрий, затенив ладонью глаза. – Скажи старикам, дома буду поздно. На оползни пойду. – Обернулся к Матвею: – Нежданной радостью зовем девчонку потому, что мамака и отец сами не ждали ее на свет божий. Вы с ней будьте бдительны: через край отважная.

Лена ловко сиганула с катера на плот и, перепрыгивая с бревна на бревно, не глядя под ноги, подлетела к Матвею. Замерла перед ним будто вкопанная, составив вместе босые ноги, длинные, как у жеребенка. Была она тонкая, угловатая, с острыми локтями, с выступающими загорелыми ключицами. Серые с голубинкой глаза глядели в лицо Матвея прямо и смело.

– Так вот вы како–о–оп! – едва перевела дух от удивления.

– Како–о–ой? – Матвей грозно пошевелил усами.

– Как будто… пират… – выпалила Лена и покраснела вся, от упрямого лба до ключиц.

– Пират? Ну, тогда принимай меня на свой корабль.

Обнимая племянницу, Матвей почуял приятный запах нефти и тут только заметил: сползающий с худых плеч сарафанишко и даже завитки волос на высокой прямой шее в фиолетовых пятнах мазута.

Дядя уселся на среднюю банку, позволив псу Добряку обнюхать руки. Лена, бредя по колено в воде, столкнула катер с мели, влезла и, отжав подол сарафана, завела мотор.

Сквозь голубую колыхавшуюся дымку испарений жарко припекало перед закатом солнце. Матвей нахлобучил шляпу на башку Добряка, зажмурился, расплываясь в блаженно–шалой улыбке. И казалось ему, что не первый день плавает вместе с отчаянной Ленкой, с ее лопоухим добродушным псом.

А она, норовя угодить дяде, круто перекладывала руль, и катер, кренясь то вправо, то влево, сумасшедше прыгал по волнам. Холодные брызги обдавали то щеку, то затылок Матвея. Он похохатывал с принужденным бесстрашием, на всякий случай прикидывая на глазок, далеко ли до берега.

– Не боишься аварии?

– Дядя Матвей, я ориентируюсь на Волге не хуже, чем иная домохозяйка в своем корыте.

– А мама не бранит за… такое атаманство?

– Кто? Мама? – Изумление расширило зрачки девчонки. – Мать не наседка, не унывака. Опекать не любит… Вот поставим с вами паруса – и айда по Волге.

– Ты похожа на мать, Леночка. Наверное, такая же смелая, – сказал Матвей. Позже он покаялся, что похвалил девчонку.

Сузив глаза, она направила катер между буксиром и пузатой деревянной баржей. На барже ругался толстый водолив, грозя кулаком.

Через минуту милицейский катер терся бортом о крупновский. Лена, поглаживая пальцами горящие щеки, неохотно выслушивала назидания молодого бравого милиционера:

– Ты что, желтая твоя голова, а? Хочешь, чтобы опять арестовал твой корабль? Стоял он неделю на приколе – не помогло тебе, поставим на всю навигацию.

– Была бы я летчиком! В небеса, наверное, милиция не станет подниматься и свистеть.

– Милиция поднимется и опустится куда надо. И засвистит. Учти! Ладно, вези человека–то, пока не утопила.

– Утопила? Кого? Этого? Да вы знаете, товарищ Евграфов, что он переплывал Волгу в осенний ледостав? А?

Милиционер козырнул.

– Прошу прощения, гражданин, вы кто такой?

– Я дядя, просто дядя. И очень рад, что есть у меня племянница–сорвиголова.

– А, вон что! – глубокомысленно протянул милиционер. – Ну тогда следуйте по своему назначению.

Катер дробил волну вдоль кромки берега, рассыпая гулкие на воде, выпуклые звуки.

– Лена, ловко ты милиционеру сочинила про меня!

– Я? Сочинила? – Лена врезала катер носом в песчаную отмель, заглушила мотор, вскочила на корму. – Вы помните вон ту сутулую церквушку? Ведь это правда, однажды ночью вас подняли с постели? Ветер у–у–у! Адский буран… В лодке под плащом прекрасная девушка и парень. Переправились. Разбудили попа: «Венчай, батюшка!» Проворно, рысцой обводил поп молодых вокруг аналоя. А когда вернулись домой, отец невесты нагрянул с полицией. И дочери – проклятие вместо приданого. Скажите, Матвей Степанович, разве это было не так?

В первую минуту дядя хотел поправить Лену: брат не будил его, потому что Матвей и Люба раньше спустились к реке; не было бурана. Но он взглянул в глаза девчонки и поверил в ее правду. «Наше прошлое принадлежит нашим детям, и они поступают с ним так, как им лучше. Что ж, им жить».

Раскачали и сдвинули с отмели катер. Проплыли мимо исковерканных оползневых бугров, суровых морщин и трещин по крутосклону. За известняковой лысой горой в лесистой распадине хоронился в садах рабочий поселок. А дальше на север, за слюдяным маревом, меж каменных отрогов, нацелились в небо заводские трубы. Густились над ними облака, сотканные из разноцветных дымов.

В одном из побеленных домиков окнами на рдеющий над солончаками закат когда–то жила под вишней рыбачка, его первая любовь… Не под эту ли седую иву прибегала она на свидания и, схватив его за пояс, притягивала к себе? Улыбались глаза под крапленным белым горошком платком, пахли губы солнцем и вишней. Зачем она понесла хлеб ему в осажденную карателями избушку на острове? Вражья пуля ударила ее в висок.

Не отрываясь от сладко саднящих сердце воспоминаний, недоумевая, почему давно отболевшее вдруг ожило такой щемящей явью, Матвей все же слышал Лену.

Девочка рассказывала: косогор ползет, ломая дорогу; пивная (вот гадюшник!) вместе с буфетчицей и развеселыми грузчиками съехала вчера в Волгу. Рэм, сталевар, спьяну не разобрался, выпрыгнул из окна гадюшника и поплыл к тому берегу, но, постигнув свою ошибку, вернулся почти с середины Волги и снова сел за недопитую кружку пива. Ну разве этот Рэм или наш Саня – орлы? Воробьи они! Орел – это наш Костя!

И опять затаенная семейная тревога слышится даже в звонком голосе Лены:

– Где же теперь он, наш Костя?..

Разваливая носом сникшие над водой кусты молодой ветлы, катер пристал к бурому, полированному волной камню. Матвей сошел в загустевший сад, в теплую тишину крепкого цветочного настоя. За белым разливом вишняка голубела крыша соснового дома со светелкой. За домом, на пригорке, темновато в сумеречном таинстве, зеленела могучая ветла в корявых латах коры. Предание говорило, будто посадил эту ветлу кормчий Степана Разина Модест Крупнов, бежавший сюда, в Вислую дубраву, после жестокого поражения вольницы у высоких берегов Симбирска. Мало ли легенд на Волге!

Из–за яблони вывернулся кудрявый подросток крупновского покроя, несмело потянул макинтош, заглядывая снизу в лицо Матвея карими, блестящими, как звезды, тревожными глазами.

– А в Испании бывали?

– Не успел, – и Матвей погладил мальчика по голове.

Маленькая старушка в шерстяной телогрейке, в черном платке концами назад проворно сбекала по ступенькам веранды. Матвей нагнулся, и они поцеловались.

Вразвалку подошел Денис, крепко, в замок, сжал Матвея и даже озорно крутнул вокруг себя.

– Пахнешь, братан, как сиреневый куст… Хорош, хорош! – Улыбались выпуклые заслезившиеся глаза, вздрагивали крылья носа, составлявшего почти прямую линию с крутым невысоким лбом. – Но и мы с Любавой решили не сдаваться. Верно, мать?

– Съедутся ребятки – отправимся на Лебяжий проранок. Я, Мотя, сяду с тобой на пару за весла. Не гляди, что сухая! Я двужильная.

– Ты по–прежнему кипишь и искришься… И не стареешь! Я рад! – горячо говорил Матвей именно потому, что Любовь рядом с Денисом выглядела старухой.

Зажмурившись, она покачала головой.

– Скажу тебе, Матвей, по секрету, смотри, Денису не проговорись: старуха я слепая, зубы съела. Но это между нами!

– Ври больше, Любушка, ври! Не постарели, не подряхлели, а возмужали, за силу взялись, – сказал Денис.

– Все мы возмужали! – подхватил Матвей. – Какие наши годы! По пальцам сосчитаешь.

– Ладно, парни, возмужали так возмужали! – согласилась Любовь и тут же с грустной, увядшей улыбкой уточнила: – Так приятнее думать.

Сумерками Матвей, распаренный после бани до младенческой розоватости, с расчесанными на косой пробор волосами, в шелковой пижаме и домашних туфлях, с полотенцем на шее зашел а столовую. В простенке между окон все та же старая картина местного художника: над смутной чернетью лесов, над Волгой занималась заря. На другой стене портрет молодого Ленина, пониже семейные фотографии.

Мурлыкал начищенный самовар. Наискосок, опоясанная серебристой лунной тропой, виднелась из раскрытого окна Волга в прогале сада. Засучив рукава рубахи, Денис положил на стол широкие, окольцованные в запястьях костяными мозолями руки. Требовательно и ласково взглянул на брата.

– Рассказывай, как жил, что видел, о чем думал. Судя по всему, дымом пахнет. Так, что ли?

Любовь выпростала из–под седых волос маленькое бледно–желтое ухо.

– В чем их сила? Где у них слабо? Могут сваляться в один клубок все эти гады и попереть на нас? Правда, какая лежит сверху, мне известна, копни поглубже, Матвей Степанович, – сказал Денис.

– Если бы Англия и Франция пошли на союз с нами, это отрезвило бы Гитлера. Ведь Германия рискует уподобиться свече, подожженной с обоих концов. Но Жорж Бонне уговаривает Риббентропа: мол, оставьте нам наши колонии, и Украина будет ваша. И заранее скорбит, как бы Германия не была разгромлена при помощи Советского Союза. Он так и говорит: «Лучше война с Гитлером, чем союз со Сталиным». Гитлеру уступают, втайне восторгаясь его наглостью и силой.

– Донимать тебя вопросами не будем пока, скажи только о главном: армия сильна у фашистов? А то как–то докладчик на заводе ссылался на французскую газетку, а в ней сказано, что танки у Гитлера пустяковые, вроде навозных жуков. Мол, едва до Вены половина танков доползла. И будто за ним плетется небольшая шайка бандитов. И сам он вроде припадочной кликуши и дремучий дурак. – Денис, помолчав, строго добавил: – Начистоту говори, мы к правде привыкли. А если нельзя, давай помолчим.

– Танки как танки, не хуже французских, думаю. А промышленность у немцев мощная – своя и чехословацкая. Бешено вооружаются. Гитлер среднего роста, лицо нагловатое, губы тонкие, взгляд пугающий и леденящий. Для нацистов он – бог. Соединяет в себе расиста, идеалиста и провидца. Я же в его ординарной внешности ничего особенного не нашел – бывают страховидное. По существу же, Гитлер – опасная фашистская сволочь. Не глуп, как хотят его представить. О настроениях среди немцев создалось у меня впечатление безотрадное. Фашистские бредни о «тысячелетней германской империи», о «расовом превосходстве» воспринимаются армией и большинством населения с какой–то зверской серьезностью. Воевать будут с кем угодно.

– И рабочие? – изумилась Любовь. – А ведь умный рабочий класс… Да, время… сложное время.

– Я слышал, что старые генералы рейхсвера смеются над Гитлером, не пойдут за ним, – сказал Денис.

– Не преувеличивай расхождение между старым генералитетом и фашизмом. Это опасно. Когда Гитлер, домогаясь власти, прикатил со своими головорезами на машинах из Мюнхена к Гинденбургу, тот сначала не принял его и даже сказал: «С этим богемским ефрейтором я не сяду за один стол. Этой свинье я бы не доверил отделение рекрутов». А что же потом? Промышленники и генералы армию, государство ему доверили.

Минуту молчали, потом Любовь, перегнувшись через стол, тихо спросила:

– А Испания? Как там? – Она упорно смотрела в лицо Матвея не обесцвеченными временем живыми глазами.

– Любушка, мы договорились, хватит на сегодня об этом, – сказал Денис, положив руку на узкое плечо Любови.

– Но как же с бойцами интернациональных бригад?

– Находятся в особых лагерях во Франции.

Холщовая портьера на дверях раздвинулась, и в столовую утиным, переваливающимся шагом, как ходят беременные женщины, вошла Светлана, жена Кости. Она тяжело опустилась на стул рядом с Любовью, разглаживая на груди и большом животе складки широкого капота.

– Ах, как душно, видно, к грозе… – Светлана подперла белую щеку, приготовилась слушать с вымученно–бодрой улыбкой. Припухшее лицо ее тронуло Матвея выражением кротости и даже виноватости, в карих глазах тревожная тоска.

– Милая Света, меня спрашивала Любовь Андриановна, возможна ли революция в Англии. Сомнительно. Король Египта Фарук сказал, что если случится война, то после нее останутся короли крестовый, бубновый, пиковый, червонный и… английский.

– Ишь ты, короли тоже в картах разбираются, – усмехнулся Денис, ласково поглядывая на Светлану.

– Деньги по аттестату идут, а писем уже восьмой месяц нет. Что это за такая долгая особая командировка? – спросила Светлана, отбрасывая притворный интерес к рассказам о королях. – Говорила я–Косте: уволься, поступай на завод. Не послушался. А ведь мог бы! Как раз ребро сломал.

– Света, ты же знаешь характер Кости, – сказала Любовь.

– Батюшка, – обратилась Светлана к Денису, – ты, что ли, поговорил бы с Женей.

– В чем дело, Света?

– Подступиться к нему не могу: встревоженный и непонятный. Матвей Степанович, понимаете, Женя с двух лет живет у дедушки. Я, как иголка за ниткой, тянулась за Костей то на Дальний в Унаши, то на Арпачай. Сына не знаю, боюсь его… чужой он. Мамой не зовет, а все Света да Света.

– Меня матерью зовет, – Любовь засмеялась со старческим тщеславием, из–за вялых губ сиротливо выглянули два сохранившихся зуба.

– В наше время нет настоящей семьи. Люди на месте не сидят. Непрерывные перемещения, смещения, переброски. И винить некого, жизнь такая… Я уж, грешным делом, подумала: не к Христу ли потянули нашего Константина следом за его бывшим командиром?

– Светлана Макаровна! – попытался остановить сноху Денис.

– Да вы, батюшка, не знаете, что ли, что Костин командир вылетел в трубу? Может быть, так и надо, я не знаю. Какая уж там семья?! Мне вбили в голову: мол, боевая ты подруга, муж на самолет, а ты с бабами в самодеятельности пляши. Вот и проплясала сына. Не любит он меня… Не дай бог… Давно нет слуху… – Светлана помолчала, глотая слезы, потом, улыбаясь просяще и жалко, сказала: – А ведь я думала, Матвей Степанович, вы узнали что–нибудь о Косте… Ах, как душно! Гроза будет… Пойду поищу Женю.

Светлана ушла. И вскоре послышался во дворе ее тоскливый голос:

– Же–е–еня!

Голос удалялся, слабел, видимо, Светлана спускалась к Волге.

– Вот она, молодежь, какая нынче кислая, – сказала Любовь, – пришла, намолола, расплакалась. Пойду успокаивать… Как же, ей тяжело, а матери…

Когда Любовь ушла, накинув на плечи платок, Матвей спросил брата:

– Светлана, кажется, из Ясаковых?

– Внучка моего друга по царской каторге. Эх, брат, тревожатся мои женщины… Вот и Любава надолго осерчала… Большую встряску пережили в тридцать седьмом году… Ну и Любаву прощупывали насчет ее отца. Не там, а в горкоме товарищ Солнцев вел дружеское дознание. До сих пор не отходит сердцем Любовь Андриановна. Я рад, что миновала нас крутая пора.

– А что, опасался временами, а? – спросил Матвей тихо. – Ведь чисты мы, видит бог, чисты.

– Опасался, брат. Жизнь прошли длинную, кого только не встречали! С кем хлеб–соль не делили. Мог какой–нибудь по слабости душевной наговорить на меня? А что? Мой приятель мастер Серафим наплел на себя ужас что, будто собирался взорвать мост через Волгу. Счастье его, что судья попался большевик, да и Пленум ЦК к тому времени осудил перегибы, Ежова сняли с чекистской должности, – говорил Денис, и голос его как–то непривычно дрожал. – Давит сердце дума о Мишке: того и гляди, выкинет номер сам или другие запутают. Ну да ладно, поговорим в другой раз. Отдыхай, Мотя.

– Нет, погоди, братка Денис. Был ты для нас за отца, – обратился Матвей, как бывало в юности, – за отца родного, собой прикрыл от казацкой шашки… Скажи, много в трату пошло?

– Где как. Местами будто бурелом прошел. Да не об этом сейчас разговор. Силы нужно в один кулак сбирать… Ну так как же: загрохочут пушки или помолчат пока?

– Как знать? Ведь никогда так не лгут, как после охоты и накануне войны. Вспыхнет спичка – взорвутся все пороховые погреба. Мои впечатления невеселые, но я в этом не виноват. Да! Помнишь, у нас на заводе были Хейтели? Один из них, Гуго, делает самолеты, другой, Вильгельм, в генеральном штабе.

– Погоди! Гуго жив? Сколько же ему лет? А, он на пять лет старше меня. Не отбей я у него Любаву, была бы она теперь фрау Хейтель.

Когда братья, посмеиваясь, ушли, спинка дивана у глухой стены заскрипела, и из–за нее высунулась детская голова с паутиной на кудрявых волосах, потом вылез и сам мальчик лет десяти. Он встал у буфета, где минуту назад стоял Матвей, принял его позу, опираясь на забытую ореховую палку, и сказал, тонко улыбаясь:

– Вспыхнет одна спичка – и все погреба взорвутся. Бах! Бух! Бах! – Вдруг задумался, погрозил своему отражению в самоваре: – Э–э–э, Женька, нехорошо подслушивать! – Он взял себя за ухо и как бы вывел из столовой.

V

Денис встал за час до гудка, надел светло–серый костюм, шляпу, взял бересклетовую палку и, осторожно ступая по полу, вышел из дому с маленьким саквояжем, в который еще с вечера Любовь положила бутерброды.

Теплое утро пело птичьими голосами в рабочих садах, за деревьями плескалась Волга, над заречной степью, над островными лесами вставало в сизом облачном оперении солнце.

Под краном, выведенным из кухни в сад, обливался водой Юрий, растирая мускулы на груди и боках.

– А вот и я! – Юрий встал перед отцом, откинув назад голову.

– Не верю. Побожись, Юра! – пошутил Денис, заражаясь веселым возбуждением сына. – Выиграл или женился ненароком?

– Денис Степанович, опять вы о том же самом! Чем я провинился перед рабочим классом?

– Да хотя бы тем, что холостякуешь до сих пор. Стоп, стоп, пригаси фары. Я серьезно толкую, товарищ Крупнов. Как о тебе прикажешь думать рабочему? Или ты есть валух, или бабник.

Юрий резко кинул полотенце на веревочку под карнизом.

– Вы пользуетесь случаем, чтобы женить меня. На ком?

Денис скосил глаза на соседский через дорогу домик: уж сколько лет по утрам сидит на скамеечке добрая Рита, поджидая Крупновых, чтобы вместе пойти на завод. Девушка и работала–то у мартена, кажется, лишь за тем, чтобы вызвать в Юрии удивление и обратить его внимание на себя: не боится адского пекла! Заметно блекнуть начала на лице и шее смуглая кожа южанки, девичья печаль до времени обвела синевой черные глаза. А она все еще не нашла мужа. Большего несчастья для здоровой женщины Денис не представлял, Денис испытывал к ней снисходительную жалость и чувство виноватости, будто был отцом ее и по неосмотрительности своей помешал ее счастью.

– На ком, говоришь? А Рита чем не девка? Всем взяла: статью, лицом и характером. Детишек любит, к семье нашей симпатию оказывает, – сказал Денис.

Улыбаясь, Юрий ответил:

– Удочерите ее, Риту эту, и дело с концом.

– Шутками не отстреливайся! С черного хода не находишься к ним. Совсем обрубил или как?

– Зачем такая жестокость? Порвал временно, этак лет на пятьдесят. А потом могу терпеливо слушать ее проповеди о прописной морали.

Денис, подавляя улыбку, сдвинув шляпу на брови, в раздумье покопался пальцем в седом кучерявом затылке:

– Всегда мы с матерью побаивались за тебя, а почему, сами не знаем.

– Скажу правду, отец. Несколько лет назад я оказался шляпой в отношениях с одной девчонкой… А теперь не то избаловался, не то не могу ее забыть, ту девчонку–то, но что–то мешает мне воспользоваться твоим советом. Наверное, помните Юльку Солнцеву?

– Ну, ну, сам разбирайся в своих кадрах. – Денис поправил воротник на прямой высокой шее сына. – Много вы, молодые, мудрите нынче. Жить надо, пока не дали тебе стальную невесту – винтовку. Вчера Матвей бодро говорил, а меня не проведешь, я стреляный, за тысячу верст чую: гарью пахнет.

– Как помнится, гарь–то и не выветривалась.

– Ну, кажись, пора будить Сашку. Растолкай! – Денис кивнул на беседку, обвитую диким в каплях росы виноградником.

– Еще минут десяток пусть поспит. Устает Санька. В восемнадцать–то нелегко вкалывать у мартена наравне с дядьками.

– Не неволил Сашку – сам решился. Упрямства на пятерых мужиков хватит. Растолкай! Его, демоненка, не добудишься, хоть из пушки пали.

– Эй, отрок, вставай! – Юрий заглянул в прохладный сумрак беседки. – Толкать–то некого: постель даже не помята. Не ночевал Санька.

Денис покашлял смущенно в кулак.

– Гм! Чудно. На завод пора, а он… Ведь впервой самостоятельно варить будет.

– Успокойтесь, Саша – теленок смирный, далеко но забредет.

– Все вы смирные, пока спите.

Юрий всматривался в прогал меж тополей твердыми, как из голубой гальки выточенными, глазами.

– Вон и Саня!

Нацеливаясь просмоленным носом на берег, рыбачья лодка наискось резала быстрое, в мускулистых завитках и воронках стремя. На корме, широко расставив ноги, слегка сникнув, рулил Александр. У его ног сидела, кутаясь в платок, женщина.

Денис а Юрий переглянулись, застенчиво потупились. Лодка с разгона чиркнула по песку. Юрий схватил звякнувшую цепь в то самое время, когда женщина выпрыгнула из лодки на берег, больно шаркаула его тапочкой по руке. Он успел разглядеть ее: маленькая, в спортивных ситцевых штанах, цветной платок приспущен на черные широкие брови. Быстро скрылась в кустах, оставив на песке отпечатки по–мужски больших ног.

– Куда мотался ночью? – спросил Денис.

Александр кивнул на бревна, колыхавшиеся позади лодки. Коричневым румянцем взялось его отлитое лицо. Одна штанина засучена выше колена, другая волочилась по песку. На груди, выступавшей из–под распахнутой парусиновой робы, паслись комары.

– Собачья у тебя, Саня, терпеливость: жрет поедом гнус, а ты и бровью не двинешь, – удивился Юрий.

Вымокшими, рубцеватыми пальцами Александр медленно провел по широкому щиту груди, размазал капельки крови.

– Опять бревна ловить? Хоромы, что ли, решил строить? – спросил отец.

– В доме нижние венцы подгнили. Заменять надо. Да бревна–то так, меж делом. Держите садок.

Александр нагибался к среднему отсеку лодки, заполненному водой, брал извивавшихся, скрежещущих шипами стерлядей, кидал в плетеный красноталовый садок.

– С кем промышлял? С Рэмом Солнцевым, что ли? – спросил Денис.

– С ним.

– Ушкуйники… Рыбнадзор изловит – сети изрубит.

Короткая улыбка Александра приоткрыла на мгновение множество влажных и белых, как у волка, зубов.

– Пусть сунутся… На Волге жить да рыбу не ловить?

Денис толкнул Юрия в бок, подмигивая:

– Вот тебе и теленок… Всем вам не подставляй уши – отжуете мигом.

Вдруг железные пальцы Дениса прищемили ухо меньшого.

– Перестанешь за бревнами шастать по ночам?

Александр спокойно смотрел в его глаза.

– Ну хватит, что ли, давить–то, – медленно, с расстановкой проговорил он, мотнул головой и растер ухо.

– Ну, Санька, извиняй, спасибо за улов, дядю Матвея попотчуем. Женщинам сигнал подам, рыбой пусть займутся, – сказал Денис.

Помогая брату стянуть мокрую робу, Юрий проворно связал рукавами его руки над головой.

– Развяжи, рыжий, ну пусти, – басовито гудел Александр.

– Айда в таком виде на завод, а?

Александр разорвал ворот, смял в комок робу и запустил в брата.

– Погоди, Юра, года через два я тебе загну салазки.

Надел фланелевую куртку, встал рядом с Юрием у решетчатой калитки, поджидая отца. Были они почти вровень, ухо в ухо, но Саша казался ниже, потому что был острижен под машинку.

С улыбкой поглядывая на золотистый пушок на верхней губе брата, Юрий сказал:

– Эх, Саня, я всю ночь переживал, за тебя боялся.

– Чай, не утонул я.

– Хуже, Саня, хуже: боялся, не сманила ли Марфа Холодова.

– Зачем она мне?

– Не стесняйся, брат. Жениться приспичило, признайся, я посватаю. Хочешь? – Юрий умолк. Бешеным огоньком полыхнули сузившиеся глаза Александра. – Ну ладно, Саня, я ошибся. Вона какую персиянку отыскал.

– А–а–а, да это же придурок. Понимаешь, идем с Рэмом по косе, видим, девка играет на губной гармошке. Решила белугу музыкой выманить. Мол, вынырнет белуга–дура на заре, а военный мужик из ружья трах ее по голове. Под кустом сидел. Рэм сказал ей: «Попляшите, белуга любит балет, сама в котел залезет». Обоих привезли. Военный и Рэм спрыгнули у купальни, а ей тут ближе к дому.

– Смеялась она над вами, лопухами.

Крупновы присоединились к рабочим, шедшим по мосту через речушку Алмазную – приток Волги. Любил Денис идти ранним утром вместе с сыновьями, встречая по пути знакомых – старых и молодых сталеваров, механиков, токарей.

У проходной, в стороне от потока рабочих, торопливо докуривал сигарету Рэм Солнцев, ветер раздувал пламя его красновато–медных волос. Соколка не скрывала груди и рук. Казался Рэм сплетенным из мускулов и сухожилий, как беркут.

– С Рэмом трудно работать… уж очень психовый. Жмет на пределе, того и гляди, сгорим, – сказал Александр.

– Рэм горячий, рисковый. Однако умен, самостоятельный, за отцовскую спину не прячется. А соблазн большой: отец–то секретарь горкома. Учись у Рэма, он сталь понимает.

– А вино пить тоже у него учиться?

– Ну ладно, ладно. Иди к товарищам, а то еще подумают: за спину отца–мастера прячешься. Иди!

– За твоей спиной затишка нет.

Подталкивая и тесня друг друга в проходной, они вместе с рабочими вышли на заводской двор. Гудок заглушил говор, змеиное шипение паропроводящих труб, грохот катившихся по рельсам платформ с чугунными чушками к металлическим ломом.

Рабочие ночной смены выпускали сталь. Бледные, утомленные лица выражали то блаженное состояние, которое испытывают люди, завершив тяжелую работу. В канавах розовела остывающая в изложницах сталь.

VI

Три мартена принял Денис от сменного обер–мастера, но вниманием его завладела одна очень старая печь: вел варку стали Александр со своей комсомольской бригадой. Руководил работой Рэм Солнцев.

– Денис Степанович, не опекайте нас, – повторял Рэм, упрямо встряхивая красновато–медными волосами. – Мы покажем старикам, почем фунт изюма.

По давней привычке Денис взял комок огнеупорной глины и начал лепить черта, это занятие успокаивало его.

– Когда думаешь заправлять под? – спросил он сына, заглядывая в печь: уровень шлака понижался, обнажая разъеденную наварку на стенах. – Не жди конца выпуска. Видишь, понижается шлак – заправляй откосы, стены. Не мешкай. Приучайся сразу схватывать все стороны работы.

Пока Александр с подручными подкатывал заправочную машину, Рэм недовольно ворчал:

– Дядя Денис, у Саньки на плечах не пустой чердак. Да и у меня не болванка. Не обламывайте крылья.

Денис отошел и издали наблюдал за работой сына и его подручных. Пальцы его, длинные, узловатые в суставах, не переставали мять глину. Все шло так, как он и ожидал: Рэм действовал стремительно, Александр медленнее.

Вот они плотно забили магнезитовым порошком выпускное отверстие печи. Александр еще раз, уже вручную, кинул на подину несколько лопат обожженного доломита и магнезита, потом приступил к завалке. Рэм грозил кулаком машинисту завалочной машины.

– Проворнее поворачивайся! Зажирел! Лупоглазый!..

Временами Денис завидовал этому человеку с его невероятной, почти молниеносной реакцией на все явления в работе печи. О нем говорили: верткий, от пули сумеет увернуться. Забывая о своих годах, Денис жалел, что не может быть таким же вертким, так же проворно регулировать газ, наращивать и сбивать факел пламени. Правда, печь, на которой работал Рэм, вступила в строй недавно, а выглядела старухой.

«Кто с ним свяжет жизнь, долго не протянет», – подумал Денис. И все же, норовя задеть самолюбие сына, он похвалил Рэма.

Александр, блеснув глазами, сказал с расстановкой, будто вбивая гвозди:

– Я буду медленно ехать.

Денис чувствовал, что хватка у Александра мертвая, завоеванные им минуты входили в режим. Печь работала со спокойным, здоровым напряжением, казалось, у нее такой же уравновешенный, без рывков и срывов характер, как у Саши.

– Саня, смелее! – кричал Рэм. – Раз живем. Зачем же мямлить, Саня? Провалиться боишься? Не бойся. Ненадолго. Из пепла воскреснем в славе и блеске. – Рэм подмигнул Денису глазом с опаленными ресницами, спросил: – А что, дядя, пожалеете нас, если мы провалимся, а?

– Вас девки пожалеют. Вы молодые: упали, встряхнулись и опять взлетели. Вот если мы с Серафимом грохнемся, ну тогда спешите с ящиком кости собирать, – сказал Денис, пожимая руку подошедшему старому мастеру с румяным личиком младенца. – Эх, Рэм Тихонович, крылья у тебя сильнее головы.

В это время Александр слишком приглушил факел. Рэм замахнулся на него лопатой. Александр не шелохнулся, только на секунду в короткой улыбке блеснули сплошные зубы.

«Спокоен, в обиду себя не даст», – подумал о сыне Денис. Александр поддевал шахтерской лопатой известняк, шел к печи и, отвернув от пламени лицо, кидал в окно. Встретившись глазами с отцом, он улыбался. И снова Денис, обойдя печи, поговорив со сталеварами, возвращался к сыну.

– Что–то шлак не вытекает, Денис Степанович, – сказал Александр.

– А вы скачайте его. Мульду кверху дном суньте в мартен и скачайте.

Денис опять заглянул в печь сына, спросил насмешливо:

– Пену–то почему терпите? Кинь под давлением распыленный мазут, увеличь яркость пламени.

А когда началось чистое кипение металла, Рэм через каждые двадцать минут брал пробу шлака и стали, гонял Александра в лабораторию.

– Фосфору у вас многовато, понизьте температуру, – посоветовал Денис, любуясь ловкостью и силой парней.

– Ни черта! У нас свой почерк! Раскислять будем, – огрызнулся Рэм. – Ребята, подкиньте марганец и кремний.

Денис вылепил чертенка с бодливыми рожками, поставил сушиться на горячем сквозняке рядом с чертями вчерашней поделки. У вчерашних морды добродушные, нынешний получился нахальный и злой. Денис даже плюнул с досады и протянул руку, чтобы превратить бесенка в комок глины, но голос Александра остановил:

– Это что за образина? – Он наполнил стакан газированной соленой водой, выпил и, смахнув пот с крутого подбородка, ударил черта щелчком в лоб. – Отец, сердитесь на кого–то?

– С чего это ты взял, Саша?

– Руку не обманешь! Она делает, что сердце приказывает. – Александр засмеялся, уходя к печи.

Денис погрозил черту кулаком.

Как–то неудобно было Денису признаваться самому себе в том, что вчерашний разговор с Матвеем разбудил в нем воспоминания и… ревность. Жизнь позади, Любава родила четырех сыновей и дочь, а теперь поздно и бесполезно итожить, кто кому больше доставил тревог: он ей или она ему. А ведь все началось с того зимнего дня, когда Гуго Хейтель привел в мартеновский цех свою невесту. Денис дружил с Хейтелем, потому что инженер был простецкий, ходил с парнями посидеть на заре с удочками, пил водку, любил танцевать, кочетом увиваясь вокруг девок на утрамбованном высоком взлобке над Волгой. Недаром отец, вальцовщик прокатного стана, суровый набожный старик, говорил Денису, двигая бровями:

– Учись у Хейтелева, обер–мастером будешь. Дошлый мужик, хотя выпивоха, свинья порядочная и бабник…

Когда Хейтель, подкручивая одной рукой вильгельмовские усы, а другой поддерживая девушку под локоть, подошел к мартену, Денис только что взял первую пробу.

– Дени, гут морген! Покажи Любови Андриановне свое колдовство.

Денис одним взглядом обнял маленькую фигуру девушки в короткой полудошке, в беличьей шапочке. Каплями растаявшего льда блестели в ее руках коньки.

Гуго приподнялся на носки и, похлопывая по плечу Дениса, сказал:

– Полсуток стоит у мартена, и хоть бы что! Дени, а сутки можешь?

– Могу, господин инженер.

– Коренной русский рабочий: смирный, доверчивый.

– Славный юноша, – с усмешкой отозвалась девушка, исподлобья глядя на Дениса.

А когда Гуго ушел по цехам, шутливо наказав Денису слушаться будущую фрау Хейтель, она заговорила быстро и решительно:

– Посмотрим, товарищ, какой вы доверчивый! Зовите меня Любавой. Мне так нравится. Я хочу видеть вашу работу. Показывайте! – Ее слабый голос едва слышался среди грозного гудения печей. Денис склонялся к ее лицу, видел близко румяный, припухлый, нежно очерченный рот, решительные серые глаза. Дал ей синие очки, повел к мартену. В печи клокотала сталь, гудело пламя, вырываясь из–под заслонок.

– В шубке сгорите, – сказал Денис, заслонив ее от огня.

– Давайте свою одежду.

Завел в кладовушку, где висели старые рубахи. Через минуту Любава была в Денисовой прожженной во многих местах робе, в широкой войлочной шляпе. Она ходила за ним по пятам, норовя делать то же, что делал он. Рабочие дружелюбно посмеивались. Денису работалось легко и радостно. Вот пришел Хейтель, и Денис махнул рукой завальщику. Тот подбежал к висевшему рельсу. Частый суматошно–веселый звон возвестил торжественную минуту: спуск стали…

– Денис Степанович! Уснули, что ли? Посмотрите, пора? – кричал в лицо Дениса Рэм Солнцев.

Денис не вдруг оторвался от воспоминаний.

– Еще разок зачерпните, ребятки.

Рэм зачерпнул ложкой расплавленный металл, слил на плитку. Потом, похлопывая Александра по плечу, сказал:

– Остынет, возьмешь себе на память. Первая плавка на всю жизнь запомнится.

Денис махнул рукой с веселой решительностью, как махал почти сорок лет назад, когда был холостым парнем, а мать Александра была для него господской барышней, невестой краснощекого Гуго Хейтеля.

– Пускайте!

Как и тогда, расторопные подручные пробили длинной пикой летку, сталь с тяжелым шумом хлынула в ковш, облако горячего масляного пара поднялось снизу. Весело и хорошо было Денису. Вьюга огненных искр осыпала его, Рэма и Сашку, яркое зарево освещало железные перекрытия цеха. Тогда он так же из–под шляпы смотрел сквозь синее стекло на Любаву. Стояла она на другой стороне площадки, рядом с Хейтелем, там, где сейчас стоят Рэм и Саша. И хотя отделяли ее от Дениса поток расплавленной стали и огненная метель, ему было весело, что она здесь. Струи горячего воздуха колыхали подол ее платья, вокруг лица порхали готовые вспыхнуть волосы. Сильным чувствовал себя тогда Денис, верилось ему, что все вот это: паровой кран, державший на стальных канатах тысячепудовый ковш с расплавленной, успокаивающейся сталью, изложницы в канаве, и огнедышащие нагревательные колодцы, и прокатный стан, обминающий раскаленные куски металла, – все приводится в движение волей таких, как он, счастливых и сильных.

Гуго Хейтель увел свою невесту в тот самый момент, когда последние, утратившие яркую силу языки металла легли в ковш. Непривычную опустошенность и усталость почувствовал тогда Денис. Пожилой завальщик сказал, подавая ему коньки:

– Барышня велела тебе наточить.

Денис положил коньки в харчевой мешочек, пошел домой. Евграф стоял на коленях в горнице, обухом топора загонял на место приподнявшуюся половицу, а над ним склонилась Любовь Лавина с сумкой на узком плече. Они о чем–то говорили, но появление Дениса сковало их конфузливой немотой. Девушка быстро накинула шерстяной платок, скрыв светлые, с рыжинкой закатного солнца волосы. С детской тревогой и вызовом смотрели на Дениса умные серые глаза. Тогда Денису захотелось сорвать с нее бабий платок и охладить равнодушным словом, чтобы она, эта маленькая птичка, не пыжилась, потому что он совершенно не замечает ее. А когда Любава, прижимая к боку сумку под простым полушубком, ушла, Евграф криво усмехнулся:

– Хорошая у твоего дружка Хейтеля невеста, а?

– Ладно, братка, придуряться–то! Я ничего не видал.

Полученные от брата листовки Денис принес в цех. Читал листовку полным молодым голосом. Не замолк, когда протиснулся к нему Гуго Хейтель.

Звонкая пощечина ошеломила Дениса. Аккуратно сложив листовку вчетверо, он передал ее подручному. Потом с невероятной медлительностью обеими руками взял Гуго Хейтеля за манишку, поднял. На кулаках вынес из цеха и, только тут придя в себя, осторожно положил на кучку шлака.

В тюрьме держали Дениса девяносто дней. Последний раз фотографируя его в профиль, тюремный чиновник, прыщеватый господин с приплюснутым носом, сказал довольно:

– Твою физиономию не забудешь: разбойная. На Крупновых не жалеем бумаги, всех сфотографировали. – Он улыбнулся вежливо–нахальными, навыкате, как у старой собаки, глазами. – Второй раз не попадайся: пропадешь. Кланяйся в ножки герру Хейтелю и дочке господина директора гимназии. Говорят, ты просто бешеный дурак и золотой мастер.

Первым человеком, встретившим Дениса апрельским солнечным днем на воле, была Люба. Мелкими крапинками едва заметных веснушек покрылось посмуглевшее от весенних ветров лицо, припухли губы, а нижняя чуть треснула. Тихим, горячим шепотом говорила девушка:

– Славный юноша, смелый человек, но так не надо.

– Жалко инженера?

– Тебя жалко, Денис, тебя. Нельзя так.

– А как же?

– Вместе будем думать. – Загадочно улыбнулась, облизала треснувшую губу, сунула руку в карман его пальто, сплела свои пальцы с его пальцами. – Ты должен меня слушаться. Я старше тебя на целых два года.

– А меня кто будет слушаться?

– Да я же и буду…

До дому проводила Люба Дениса и в дом вошла, смело сняла пальто, платок, встала перед ним в темном платье. На шее пульсировала жилка, наивно круглились девичьи груди. Когда юркнула в горницу, мать сказала:

– Каждый день, как ласточка, прилетает к нам.

Пошел проводить Любу. В темноте шумел теплый дождь, могучий поднимался дух от оживающей земли, клокотали в яру ручьи. Скрежетанием ломающегося льда тревожила Волга хмельную весеннюю ночь. Укрывшись с головой плащом, Денис и Люба стояли под голой березкой, окутанные влажным туманом. С тех пор бережная, преклоняющаяся любовь связала Дениса с девушкой.

Маленькая, неистовая, она не щадила своих опаленных зноем, треснувших губ. Потом вдруг замирала на руке Дениса, пугая его безжизненным покоем. Проходила минута–другая, и снова, будто журчание ручья, тек ее чистый тихий голос.

Часто приходила Любава в дом Крупновых, читала рабочим книги, спорила с ними. Удивительно было Денису видеть среди сильных и грубых людей ее, хрупкую, нежную, слышать тихий, с повелительными интонациями голос.

Назад: Григорий Иванович Коновалов Истоки

Дальше: ЧАСТЬ ВТОРАЯ