Книга: Тысяча осеней Якоба де Зута

Назад: Глава 25. АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЫКИ — НАСТОЯТЕЛЯ В ХРАМЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

Дальше: Часть третья. Мастер го Седьмой месяц тринадцатого года эпохи Кэнсей

Глава 26. ЗА ГОСТИНИЦЕЙ ХАРУБАЯШИ, К ВОСТОКУ ОТ ДЕРЕВНИ КУРОЗАНЕ ФЕОДА КИОГА

Утро двадцать второго дня первого месяца

Выходя из уборной позади здания, Узаемон смотрит поверх грядок с овощами и видит человеческую фигуру, наблюдающую за ним из бамбуковой рощицы. Прищуривается в сумрачном свете. Травница Отане? У нее такой же черный капюшон и одежда жительницы гор. Возможно, она. Узаемон осторожно поднимает руку, но фигура медленно отворачивается, печально качая седой головой.

«Нет» — он не должен ее узнавать? Или «нет» — операция по спасению обречена на провал?

Переводчик надевает пару соломенных сандалий, оставленных на веранде, и идет через огород к бамбуковой роще. Тропа черной грязи и белой изморози петляет по ней.

За спиной, в гостинице, на переднем дворе, кукарекает петух.

«Шузаи и остальные, — думает он, — не знают, где я».

Соломенные сандалии не лучшим образом защищают мягкие стопы конторского самурая.

На сломанной ветке на уровне глаз сидит свиристель: его клюв открывается…

…горло вибрирует, раздается трель…

Птица короткими арками перелетает с одного насеста на другой, в глубь густой рощи.

Узаемон идет следом по косым полосам сумрака и темноты…

…сквозь давящую замкнутость, тонкие корки льда трещат под сандалиями.

Намного опередивший его свиристель зовет вперед или в сторону?

«Может, два свиристеля, — спрашивает себя Узаемон, — играют с одним человеческим существом?»

— Есть тут кто-нибудь? — Он не решается возвысить голос. — Отане — сама?

Листья шуршат, словно бумага. Тропа заканчивается у бурной реки, коричневой и густой, как голландский чай.

Берег напротив — стена скал и валунов…

…поднимающаяся над сваленными стволами и перекрученными корнями.

«Мизинец ноги горы Ширануи, — думает Узаемон. — А на ее голове — Орито».

Ниже по течению или выше какой-то человек что-то кричит на неузнаваемом диалекте.

Но, возвращаясь по тропе к огороду у гостиницы Харубаяши, Узаемон попадает на скрытую в глубине бамбуковой рощи вырубку. Здесь, на темной гальке, лежат несколько десятков выглаженных морем камней, величиной с голову, окруженных невысокой, по колено, каменной стеной. Нет храма, нет тории, нет свисающих соломенных веревок со скрученными бумажками, поэтому переводчик быстро догадывается, что он находится на кладбище. Обхватив себя руками, чтобы согреться, он переступает через стену, чтобы присмотреться к камням. Галька скрипит и расползается под его ногами.

На камнях выбиты номера — не имена: до восьмидесяти одного.

Ростки бамбука выполоты, камни очищены от лишайника.

Узаемон задается вопросом: может, он принял за Отане кладбищенскую сторожиху?

«Скорее всего, она удрала, — думает он, — увидев, что к ней направляется самурай…»

Но какой буддийский орден отвергает упоминание посмертного имени на могильном камне? Без посмертного имени для внесения в Книгу мертвых владыки Энма — это знает каждый ребенок — душу завернут от ворот Следующего мира. И она целую вечность будет бродить привидением в мире живых. Узаемон предполагает, что похороненные — это младенцы, рожденные при выкидыше, преступники или самоубийцы, но вывод этот не кажется ему убедительным. Даже неприкасаемых хоронят с каким-то именем.

И никаких птичьих песен, замечает он, в этой зимней клетке.

— Скорее всего, господин, — хозяин гостиницы отвечает Узаемону, — вы видели дочь одного угольщика. Она живет с отцом и братом в полуразвали вше мся доме с миллионом звезд вместо крыши за Двенадцатью полями. Постоянно блуждает то к реке, то от нее, господин. На голову слабая, да и хромоногая, и беременела два или три раза, но не прижились они, потому как папкой был или ее папка, или брат, и помрет она в той развалюхе одна, господин, потому что какая семья захочет так марать свою кровь?

— Но я видел старую женщину — не девушку.

— Кобылы Киоги более толстомясые, чем принцессы Нагасаки, господин. Местная девушка тринадцати или четырнадцати лет вполне сойдет за старуху, особенно в полумраке.

Узаемон в сомнении.

— А что это за секретное кладбище?

— О — о, это не секрет, господин: на нашем гостиничном жаргоне мы зовем его «покои постоянных жильцов». Часто путешественник заболевает в пути, господин, особенно во время паломничества, и вечером ложится спать в гостинице, а утром не просыпается. И хозяину такая смерть обходится в копеечку. Не можем же мы просто выбросить тело на обочину. Вдруг родственник придет? Или привидение начнет пугать постояльцев? Кто после этого будет останавливаться в такой гостинице? Но для настоящих похорон нужны деньги, как и для всего в этом мире, господин, чтоб спели, и чтоб камнетес сделал приличное надгробие, и чтоб участок земли отвели в храме… — Хозяин гостиницы качает головой. — Так что мой предок очистил место под кладбище для гостей, которые покидают сей мир в гостинице Харубаяши. Мы храним все регистрационные записи о гостях, лежащих там, и номера, соответствующие именам гостей, если они их называли, и сведения о том, кто захоронен, мужчина или женщина, какого возраста и все такое. Поэтому, если придут разыскивающие их родственники, мы поможем найти могилу.

Шузаи спрашивает:

— А часто ли появляются родственники у ваших умерших гостей?

— При мне не появлялись ни разу, господин, но мы все равно записываем. Моя жена моет камни каждый Обон.

Узаемон спрашивает:

— Когда здесь погребли последнее тело?

Хозяин поджимает губы:

— Все меньше путешественников пересекают Киогу, господин, после того как так хорошо отремонтировали Омурскую дорогу… Последний раз это случилось три года тому назад: один печатник лег в постель живой и здоровый, а утром его нашли холодным, будто камень. Заставляет задуматься, правда?

Узаемона тревожит тон хозяина гостиницы.

— Задуматься о чем?

— Не только старых да больных смерть забирает в Черный паланкин.

Киогская дорога тянется вдоль побережья моря Ариаке, а затем уходит в леса. Один из наемников, Хане, идет позади всех, а другой, Иши, впереди.

— Необходимая предосторожность, — объясняет Шузаи из паланкина, — чтобы точно знать, что никто не следует за нами от Курозане и не поджидает впереди.

Дорога поднимается вверх, через несколько поворотов они пересекают реку Мекура и сворачивают на усыпанную листьями тропу, ведущую в ущелье. Доска приказов у замшелых тории отпугивает всех случайных прохожих. Здесь паланкин опускают на землю, из тайника в полу достается оружие, и на глазах Узаемона Дегучи из Осаки и его покорные слуги превращаются в наемников. Шузаи издает резкий свист. Узаемону он ничего не говорит, а для наемников это сигнал, что все идет по плану. Они бегут с пустым паланкином, поднимаясь все выше, минуя поворот за поворотом. Вскоре у переводчика перехватывает дыхание. Грохот водопада громче и ближе, и, обогнув недавнюю осыпь камней, они подходят к ущелью Мекура: перед ними ступени, вырубленные в скальном уступе в восемь — девять раз выше человеческого роста, заросшие папоротником и вьюнами. С уступа падает холодная река. Внизу вода бурлит и пенится.

Узаемон не может оторвать глаз от водопада…

«Она пьет из этой реки, — думает он, — там, где река — еще горный ручей».

…пока не раздается посвист дрозда, из зарослей дикой камелии. Шузаи свистит в ответ. Листья раздвигаются, и появляются пять человек. Одеты простолюдинами, но в лицах читается та же военная жесткость, как и у других самураев, потерявших хозяина. «Давайте спрячем этот ящик с шестами, — Шузаи указывает на разбитый паланкин, — подальше от глаз».

Укрытый стеной камелий, в ложбине, паланкин забрасывают ветками и листьями. Шузаи представляет новичков вымышленными именами: Цуру — их командир с лунообразным лицом, Яги, Кенка, Мугучи и Бара. Узаемон, одетый паломником, представлен как Дзунреи. Новые люди выказывают ему сдержанное уважение, но лидером признают Шузаи. Считают ли наемники Узаемона ослепленным глупцом или благородным человеком — «А ведь можно, — уверен Узаемон, — быть и тем и другим одновременно» — сказать трудно. Самурай по имени Тануки коротко рассказывает о случившемся по пути из Саги в Курозане, а переводчик размышляет о том, с какой малости начался этот поход: травница Отане распознала, что творится в его сердце, аколиту Джирицу опротивели порядки ордена и гнусность Эномото, одно цеплялось за другое, что-то видимое, что- то — нет… и теперь Узаемон дивится, глядя на полотно, вытканное Судьбой.

— Первую часть нашего восхождения, — говорит Шузаи, — мы пройдем шестью группами по двое, отправляясь с пятиминутным интервалом. Первая пара — Цуру и Яги, вторая — Кенка и Мугучи, третья — Бара и Тануки, следующая — Кума и Иши, потом — Хане и Шакке, и последние — Дзунреи, — он смотрит на Узаемона, — и я. Мы соберемся вместе ниже ворот… — мужчины склоняются над нарисованной чернилами картой гористой местности, пар их дыхания перемешивается, — …охраняющих этот природный гнойник. Я проведу Бару, Тануки, Цуру и Хане по утесу, и мы нападем на сторожку сверху, откуда атаки никак не ждут, сразу после того, как сменится стража. Мы свяжем их, заткнем рты и засунем в мешки. Они всего лишь крестьянские парни, поэтому незачем их убивать, разве что они сами не напросятся. До Голого Пика еще два часа тяжелого марша, и монахи будут готовиться к ночи, когда мы туда прибудем. Кума, Хане, Шакке, Иши, вы перелезаете через стену здесь, — Шузаи разворачивает план храма, — на юго — западной стороне, где деревья ближе всего и гуще. Сначала проходите к этим воротам и впускаете нас в монастырь. Затем мы посылаем за их самым главным учителем. Ему мы говорим, что сестра Аибагава уходит с нами. Это произойдет мирно или после того, как двор завалят тела мертвых аколитов. Выбор за ним. — Шузаи смотрит на Узаемона. — Если ты не готов исполнить угрозу, тогда лучше и не угрожать.

Узаемон соглашается кивком, но при этом молится: «Пожалуйста, пусть никто не погибнет…»

— Лицо Дзунреи, — Шузаи объясняет всем, — знакомо Эномото по академии Ширандо. Хотя добрый хозяин гостиницы заверил нас, что Владыка-настоятель находится в Мияко, Дзунреи не должны опознать, даже со слов очевидцев. Вот почему ты не будешь принимать участия в штурме…

«Это никуда не годится, — думает Узаемон, — сидеть в стороне, как женщина».

— Я знаю, о чем ты думаешь, — кивает Шузаи, — но ты — не убийца.

Узаемон кивает, рассчитывая переубедить Шузаи по ходу подъема.

— Перед нашим уходом я предупрежу монахов, что без всякой пощады разделаюсь с любым, кто посмеет пойти следом. Мы уйдем с освобожденной пленницей. На обратном пути обрежем канаты моста Тодороки, чтобы выиграть время на завтра. Минуем Ворота — на- полпути в час Быка, спустимся по ущелью и вернемся сюда в час Кролика. Мы отнесем женщину в паланкине до Кашимы. Затем разойдемся и покинем этот феод задолго до того, как в погоню пошлют всадников. Есть вопросы?

Зимний лес скрипуч, переплетен и запутан. Сухие листья лежат высокими сугробами. Иглы птичьих песен сшивают и пронзают всю глубину чащобы. Шузаи и Узаемон молча поднимаются по тропе. Река Мекура ревет, раздражает, настигает эхом. Гранитное небо накрывает долину.

Ближе к полудню подошвы Узаемона в пузырях, ноги начинают болеть.

Река Мекура становится гладкой и зеленой, словно бутылочное стекло чужеземцев.

Шузаи дает Узаемону масло, чтобы тот натер гудящие бедра и лодыжки, и говорит: «Главное оружие бойца на мечах — его ноги».

Стоя на круглом камне, замершая цапля выслеживает рыбу.

— Люди, которых ты нанял, — решается на разговор Узаемон, — похоже, верят тебе безоговорочно.

— Одни учились со мной у одного учителя в Имабари, большинство из нас служили вместе у мелкого владыки в феоде Ияо, у которого случались яростные стычки с соседом. Если остаешься в живых благодаря кому-то, этому человеку доверяешь больше, чем близкому родственнику.

Всплеск — и круги расходятся по нефритовой поверхности воды: цапли на камне больше нет.

Узаемон вспоминает своего дядю, который учил его бросать плоские камни, чтобы они подпрыгивали на воде. Он вспоминает старую женщину, которую видел на рассвете.

— Иногда у меня возникает ощущение, что у разума есть собственный разум. Он показывает картины. Картины прошлого и того, что может когда-то случиться. Разум разума проявляет свою волю, и у него появляется свой голос, — Узаемон смотрит на своего друга, который наблюдает за парящей высоко над ними хищной птицей. — Я говорю, как пьяный монах.

— Совсем нет, — бормочет Шузаи. — Совсем нет.

Выше и дальше им встречается известняковая стена. Узаемон начинает видеть части лица на изъеденном ветром, солнцем и дождем почти отвесном склоне. Выступ, похожий на лоб, выдающийся гребень — нос, пустоты от выветривания и каменные оползни — морщины и мешки. «Даже горы, — думает Узаемон, — когда-то молодые, тоже старятся и когда-нибудь умрут». Одна черная трещина под заросшим кустами навесом может быть глазом. Он представляет себе, как десять тысяч летучих мышей висят под этой неровной крышей…

…в ожидании теплого весеннего вечера, когда забьются их крохотные сердца.

Поднимающийся в гору человек, видит, что с увеличением высоты жизнь должна глубже прятаться от зимы. Жизненный сок растений уходит в корни, медведи спят, змеи следующего года — еще яйца.

«Моя нагасакская жизнь, — подводит итог Узаемон, — ушла, как и мое детство в Шикоку».

Узаемон думает о приемных родителях и жене, занятых своими делами, интригами и ссорами, но совсем не понимающих, что они потеряли приемного сына и мужа. Понимание займет много месяцев.

Он касается того места на поясе, где спрятаны письма Орито.

«Скоро, возлюбленная, скоро, — думает он. — Еще лишь несколько часов…»

Стараясь не вспоминать о догмах ордена, он вспоминает о них.

Его рука, замечает он, сжимает рукоятку меча с такой яростью, что белеют костяшки пальцев.

Он спрашивает себя: может, Орито уже беременна?

«Я буду о ней заботиться, — клянется он, — и воспитаю ребенка как своего».

Серебряные березы вздрагивают. «Чего бы она ни захотела — это закон».

— Как все произошло, — Узаемон задает вопрос, на который он никогда не решился бы ранее, — в первый раз, когда ты убил человека?

Корни сикоморы крепко вцепились в крутой склон. Шузаи проходит еще десять, двадцать, тридцать шагов, пока тропа не выводит их к широкому плещущемуся пруду. Он окидывает взглядом уходящую вверх тропу, окружающую местность, словно опасаясь засады…

…и склоняет голову набок, совсем как пес. Слышит что-то неслышное Узаемону.

Улыбка воина говорит: «Один из наших».

— Убийство зависит от обстоятельств, как ты сам понимаешь. Или это хладнокровное, запланированное убийство, или случается внезапно, в разгаре боя, или обусловлено оскорблением чести, или более постыдными причинами. Однако скольких бы ты ни убил, первый раз — особенный. Это первая кровь, после которой человек уже не может жить обычной жизнью. — Шузаи становится на колени у края воды и пьет, зачерпнув ее ладонями. Рыба, чуть шевеля хвостом и плавниками, застыла на одном месте, сопротивляясь течению, мимо проплывает яркая ягода. — Тот мелкий владыка из Ияо, я тебе говорил о нем днем, — Шузаи залезает на камень. — Мне было шестнадцать лет, и я присягнул служить этому жадному болвану. История феода слишком длинна, чтобы рассказать ее сейчас, но моя роль в ней завела меня одной жаркой ночью шестого месяца на заросший лесом склон горы Ишизучи, где я отстал от своих товарищей. Квакание лягушек заглушало все прочие звуки, темнота ослепляла, и внезапно земля ушла у меня из-под ног. Я провалился во вражеский одиночный окоп. Разведчик такого не ожидал, как и я, а окоп, куда я попал, был таким тесным, что ни один из нас не мог вытащить меч. Мы пыхтели, изгибались, но никто не стал звать на помощь. Его руки нашли мою шею и принялись давить и душить, как сама Смерть. Перед глазами все затянуло красным, а он все сильнее сдавливал мне шею. Я подумал: «Вот и все…» — но Судьба придерживалась иного мнения. Давным — давно Судьба выбрала гербом для вражеского владыки месяц. Этот символ прикрепился к шлему моего душителя так плохо, что упал мне в ладонь, и я тут же воткнул острый металлический конец в прорезь для глаз маски, и еще дальше — в податливую мягкость, и еще глубже, и повернул из одной стороны в другую, словно нож. Его хватка разом ослабела, а через какие-то мгновения он и вовсе отпустил мою шею, руки упали, как плети.

Узаемон моет свои руки и пьет воду из заводи.

— После этого, — продолжает Шузаи, — на рынках, в городах, на перекрестках, в селениях…

От ледяной воды челюсть Узаемона вибрирует, как голландский камертон.

— …я думал, что живу в этом мире, но не принадлежу ему.

Дикий кот проходит по упавшему вязу, перегораживающему тропу.

— Эта отстраненность, она метит нас, — Шузаи хмурится, — …кругами у глаз.

Дикий кот смотрит на людей, которых совершенно не боится, зевает.

Он прыгает на камень, лакает воду и исчезает.

— Иногда я просыпаюсь ночью от того, — говорит Шузаи, — что его пальцы душат меня.

Узаемон прячется в глубоком, выкопанном природой кратере, похожем на дыру от выдранного зуба и расположенном выше тропы в густом переплетении корней, вместе с двумя наемниками, которых зовут Кенка и Мугучи. Кенка очень гибкий, движения его легкие и плавные. Мугучи — гораздо плотнее, говорит редко, отрывистыми фразами. Из кратера мужчинам видна часть ворот, на расстоянии полета стрелы. Дым поднимается над трубой сторожки. Наверху, на утесе, Шузаи и четверо наемников ожидают смены стражников. На другом берегу реки кто-то продирается сквозь лес.

— Дикий кабан, — бормочет Кенка. — По звукам, жирный и старый.

Они слышат далекий, глухой звон колокола, который, должно быть, доносится от храма на горе Ширануи.

Неправдоподобный, как театральный задник, Голый Пик прорисован в небе, по которому плывут тяжелые, серовато — черные облака.

— Дождь помог бы, — замечает Кенка, — хотя мог бы подождать, пока закончим. Смыл бы следы, наполнил реку, кони не смогли бы так быстро бежать по дорогам, и…

— Голоса? — Поднятая рука Мугучи требует тишины. — Слышите? Трое…

Узаемон ничего не слышит еще минуту — другую, а потом с тропы до него доносится сердитый голос, совсем близко: «До того, как мы поженились, она говорила: «Не — е-ет, после свадьбы я твоя, но только тогда», — а как только сыграли свадьбу, затянула другую песню: «Не — е- ет, я не в настроении, так что лапы прочь». Я всего-то задал ей трепку, чтобы научить уму — разуму, как поступил бы любой муж, и с тех пор демон, обитавший в жене кузнеца, запрыгнул в мою, и она на меня даже не смотрит. Даже развестись не могу с этой змеей, потому что ее дядя заберет назад лодку, и где я тогда буду?»

— На берегу, — отвечает его спутник, проходя внизу. — Больше негде.

Трое сменщиков подходят к воротам. «Открывай, Бунтаро, — зовет один. — Это мы».

— «Мы», значит? — отвечает приглушенный голос. — И кто ж эти «мы» будут?

— Ичиро, Убэи и Тосуи, — отвечает один, — а Ичиро все стонет о своей жене.

— У нас найдется место для первых троих, а ту, последнюю, оставьте на тропе.

Десять минут спустя появляются три сменившихся стражника. «Давай, Бунтаро, — слышится голос одного, когда они оказываются в пределах слышимости. — Выкладывай пикантные подробности».

— Они останутся между мной, женой Ичиро и его никогда не лгущим матрасом.

— Да из тебя, я вижу, слова не выжмешь… — голоса затихают.

Узаемон, Кенка и Мугучи смотрят на ворота, ждут и слушают.

Минута проходит за минутой, еще одна… еще…

Заката нет, но дневной свет уверенно тает.

«Что-то случилось», — шипит страх в нутре Узаемона.

Мугучи провозглашает: «Готово!» Одна створка ворот открывается. Появляется фигура и машет рукой. Когда Узаемон спускается к тропе, другие мужчины уже находятся на пол пути к воротам. Кенка ожидает Узаемона у ворот и шепчет: «Ни слова». Узаемон поднимается на крыльцо, за ним — длинная комната, построенная на подпорках и сваях над рекой. Там он видит подставки для пик и топоров, перевернутый котелок для еды, тлеющий огонь в очаге и три больших мешка, подвешенных к стропилам. Один мешок качается, другой тоже, содержимое шевелится, выпирает то локоть, то колено. Ближний мешок, однако, висит неподвижно, будто наполненный камнями.

Бара вытирает метательный нож окровавленной тряпкой.

Река, текущая внизу, ругается человеческими словами.

«Не твой меч убил его, — думает Узаемон, — а твое присутствие здесь».

Шузаи ведет Узаемона через дальние ворота.

— Мы сказали, что не хотим причинить им зла. Мы сказали, что никто не пострадает. Мы сказали, что самурай никогда не сдается, а крестьянин и рыбак — обычное дело. Они согласились, чтобы их связали и заткнули им рты, но один захотел нас перехитрить. Там, в углу — дверь, и он бросился туда. Почти добежал, и если бы он удрал, все пошло бы для нас очень плохо. Метательный нож Бары вспорол ему горло, а Цуру не дал телу уплыть в Курозане.

«Так теперь жена Ичиро, — гадает Узаемон, — и любовница, и вдова?»

— Он не мучился, — Шузаи сжимает руку Узаемону. — Умер через несколько секунд.

К ночи возникает ощущение, что в ущелье Мекура еще не ступала нога человека, так здесь темно и тихо. Отряд из двенадцати человек идет колонной по одному. Тропа отдаляется от реки, поднимаясь все выше по крутому склону ущелья. Голые ветви буков и дубов сменяются хвойными деревьями. Шузаи выбрал безлунную ночь, но облака рассеиваются, и звездного света достаточно, чтобы разогнать темноту.

«Он не мучился, — думает Узаемон. — Умер через несколько секунд».

Ноги болят, он целиком сосредотачивается на ходьбе, стараясь больше ни о чем не думать.

«Тихая жизнь учителя, — Узаемон представляет себе будущее, — в тихом городке…»

Он ставит одну усталую ногу впереди другой и старается ни о чем не думать.

Может, убитый, как и я, хотел лишь тихой жизни…

Его прежнее желание принять участие в штурме монастыря растаяло как дым.

Перед мысленным взором возникает Бара, вытирающий метательный нож окровавленной тряпкой, снова и снова, пока, наконец, они не подходят к мосту Тодороки.

Шузаи и Цуру решают, как лучше обрушить его после завершения операции.

Кричит сова с кедра или с пихты… один раз, другой, близко… улетела.

Последний в этот день удар храмового колокола, громкий и близкий, возвещает час Петуха. «Прежде, чем он зазвонит в следующий раз, — думает Узаемон, — Орито обретет свободу». Они обматывают лица черной материей, оставляя узкую полоску для глаз и носа. Дальше идут бесшумно, не ожидая засады, но и не забывая об осторожности. Когда под ногами Узаемона трещит ветка, остальные гневно оборачиваются к нему. Подъем становится легче. Лает лиса. Перед ними похожий на тоннель ряд тории, дует сильный боковой ветер. Все останавливаются и собираются вокруг Шузаи. «Храм в четырехстах шагах впереди».

— Дзунреи-сан, — Шузаи поворачивается к Узаемону. — Вы подождете нас здесь. Помните мудрость: «Армию покупают за тысячу дней, чтобы использовать в один день». Этот день наступил. Сойдите от тропы, спрячьтесь, но постарайтесь не замерзнуть. Вы подошли ближе к цели, чем позволяется любому заказчику, так что в том, что вы будете ждать здесь, нет никакого позора. Как только мы закончим наши дела в монастыре, я пошлю за вами, но до этого момента не подходите к нему. Не волнуйтесь. Мы — воины. Они — горстка монахов.

Узаемон чуть поднимается по обледеневшему склону и среди сосен находит ложбинку, позволяющую укрыться от злого ветра. Приседает и встает, приседает и встает, пока не устают ноги, но все тело согревается. Ночное небо — загадочная рукопись. Узаемон вспоминает, как они с де Зутом изучали звезды на Сторожевой башне Дэдзимы прошлым летом, когда мир был проще. Он пытается представить себе иллюстрации к повести «Бескровное Освобождение Аибагавы Орито». Шузаи и три самурая перелезают через стену, три монаха у ворот, захваченные врасплох и связанные, главный монах, спешащий по двору, бормоча: «Владыка Эномото разгневается, но что мы можем поделать?» Орито будят, ей приказывают собираться в дорогу. Она повязывает платок, прикрывая прекрасное, обожженное лицо. В последней иллюстрации она узнает своего спасителя. Узаемон дрожит, начинает упражняется с мечом, но слишком холодно, не удается сконцентрироваться, поэтому он уходит в мысли, выбирая себе имя для новой жизни. Невольно Шузаи уже дал ему имя: Дзунреи — паломник, а каким будет его семейное имя? Это он обсудит с Орито. Возможно, мог бы принять ее: Аибагава. «Я искушаю Судьбу, — предупреждает он себя, — уже поверив в успех». Трет холодные, застывающие руки, спрашивая себя, как много прошло времени с того момента, как Шузаи и наемники ушли к храму, и понимает, что потерял счет. Восьмушка часа? Четверть? Колокол не звенел с тех пор, как они миновали мост Тодороки: у монахов нет никакой причины отбивать каждый час ночи. Как долго он должен ждать, чтобы прийти к выводу, что штурм провалился? А потом что? Если самураи Шузаи захвачены, на что рассчитывать бывшему переводчику третьего ранга?

Мысли о смерти крадутся сквозь сосны к Узаемону.

Как ему хочется, чтобы человеческое сознание сворачивалось в рулон, словно свиток…

— Дзунреи-сан, у нас…

Говорящее дерево до такой степени изумляет Узаемона, что он падает на спину.

— Мы не напугали вас? — Каменная тень — на самом деле наемник Тануки.

— Да, немного, — Узаемон успокаивает дыхание.

Кенка отходит от дерева.

— Женщина у нас, живая и здоровая.

— Это хорошо, — отвечает Узаемон. — Это очень, очень хорошо.

Мозолистая ладонь находит Узаемона и поднимает его на ноги.

— Никто не пострадал? — Узаемон прежде всего хотел бы спросить: «С Орито ничего не случилось?»

— Никто, — отвечает Тануки. — Учитель Генму — человек мирный.

— Это означает, — добавляет Кенка, — что его храм не зальют кровью ради одной монахини. Но он — старый хитрый лис, и Дегучи-сан хочет, чтобы вы пришли и проверили, что этот мирный человек не надует нас, подсунув кого-то другого, а потом они забаррикадируют ворота.

— Там две монахини с обожженным лицом, — Тануки открывает маленькую фляжку и отхлебывает из нее. — Я заходил в Дом сестер. Что за странный зверинец собрал там Эномото! Вот, выпейте: согреет вас и прибавит сил. Ждать всегда труднее, чем действовать.

— Мне и так тепло, — Узаемона трясет. — Нет нужды.

— Вам предстоят три дня, за которые нужно уйти на триста миль от феода Киога, и, скорее всего, перебраться на Хонсю. Вы не доберетесь так далеко с промерзшими легкими. Пейте!

Узаемон соглашается с грубоватой добротой наемника. Жидкость обжигает горло.

— Благодарю вас.

Троица идет к тоннелю тории.

— Предполагая, что вы видели настоящую Аибагаву- сан, как она?

Долгая пауза, от которой Узаемону становится не по себе.

— Изможденная, — отвечает Тануки, — но здоровая, как мне показалось. Спокойная.

— У нее острый ум, — добавляет Кенка. — Она не спросила, кто мы: сообразила, что нас могли услышать. Я могу понять, почему мужчина решил пойти так далеко и на такие расходы ради этой женщины.

Они уже идут по тропе, минуя одни ворота за другими.

Узаемон замечает, что у него подгибаются ноги. «От нервов», — думает он.

Но скоро тропа начинает покачиваться, как палуба корабля.

Последствия двух последних дней. Он успокаивает дыхание. «Худшее позади».

После тоннеля тории, дорога выпрямляется. Храм горы Ширануи возвышается перед ними.

Крыши торчат из-за высокой стены. Слабый свет пробивается из щели между створками ворот.

Он слышит клавесин доктора Маринуса. Думает:

— Невозможно.

Его щека вжимается в прихваченные морозом опавшие листья, мягкие, как женский живот.

Сознание входит через ноздри носа и расползается по всей голове, но тело не может двигаться. Вопросы и предположения появляются сами по себе, будто толпа гостей, пришедших к больному. «Ты снова потерял сознание», — говорит один. «Ты в монастыре на горе Ширануи», — говорит другой, и потом все вместе: «Тебя опоили», «Ты сидишь на холодном полу», «Да, тебя опоили: Тануки постарался», «Руки у тебя связаны за колонной, к которой ты привалился за спиной, и лодыжки связаны», «Шузаи предал кто-то из его людей?»

— Он уже может слышать нас, настоятель, — говорит незнакомый голос.

Откупоренное горлышко стеклянной бутылочки скользит по ноздрям Узаемона.

— Благодарю вас, Сузаку, — этот голос знакомый, но еще не узнаваемый.

Запах риса, саке и соленых овощей предполагает помещение склада.

Письма Орито. Ощущение пустоты на животе. «Их нет».

Осиный рой боли перемещается по его туго соображающей голове.

— Открой глаза, младший Огава, — говорит Эномото. — Мы не дети.

Он повинуется. Лицо владыки Киоги высвечивается из темноты лампой.

— Ты достойный ученый, — говорит лицо, — но жалкий вор.

Три или четыре человеческие тени наблюдают за ними из глубин склада.

— Я пришел сюда, — говорит Узаемон, — не для того, чтобы украсть что-то ваше.

— Зачем вынуждать меня говорить очевидное? Храм на горе Ширануи — часть феода Киога. Сестры принадлежат храму.

— Мачеха не имела права ее продать, а вы — купить.

— Сестра Аибагава — довольная всем служанка Богини. У нее нет желания уходить отсюда.

— Пусть она скажет мне это сама.

— Нет. Некоторые привычки ее прежней жизни надобно… — Эномото делает вид, что ищет правильное слово, — …отсечь. Ее раны затягиваются, но только нерадивый Владыка-настоятель допустит, чтобы когда-то близкий ее сердцу мужчина вновь разбередил их.

«Другие, — думает Узаемон. — Что с Шузаи и остальными?»

— Шузаи жив, в порядке, — отвечает на высказанный вопрос Эномото. — Ест на кухне с другими десятью. Твой заговор доставил им некоторые проблемы.

Узаемон отказывается в это верить.

— Я знаю Шузаи десять лет…

— Он верный друг, — Эномото старается удержаться от улыбки. — Но не твой верный друг.

— Ложь, — настаивает Узаемон, — ложь. Уловка, призванная подобрать ключ к моим мыслям…

— Зачем мне врать? — Темно — синий шелк всплескивается вверх, когда Эномото подсаживается поближе. — Да и вообще, такое завершение истории жизни Огавы Узаемона вызывает досаду. Усыновленный некогда знаменитой семьей, поднявшийся благодаря своему таланту до высокого ранга, наслаждающийся уважением Академии Ширандо, постоянным доходом, красивой женой и завидной возможностью торговли с голландцами. Кто бы захотел большего? Огава Узаемон захотел большего! Он заразился болезнью, которую весь мир называет любовью. И, в конце концов, она его и погубила.

Человеческие тени приходят в движение.

«Я не стану умолять его о пощаде, — клянется Узаемон, — но я должен узнать, что и почему».

— Сколько вы заплатили Шузаи за предательство?

— Да перестаньте! Услуга владыке Киоги дороже любых денег.

— Там был юноша, стражник, его убили у Ворот — на- полпути…

— Шпион на службе владыки Саги: твоя авантюра предоставила нам отличную возможность избавиться от него.

— Зачем тащить меня на гору Ширануи?

— Убийство в Нагасаки могло привести к неудобным вопросам, и, как это романтично, твоя смерть так близко от возлюбленной: она же в считаных шагах от тебя! Я не смог устоять перед таким искушением.

— Позвольте мне ее увидеть. — Осы в голове Узаемона гудят все громче. — Или я убью вас, когда приду сюда с той стороны.

— Это ж надо, предсмертное проклятие от ученого Ширандо! Увы, у меня есть доказательства, установленные опытным путем, которые примет Декарт и даже доктор Маринус, что проклятие умирающего не работает. Много лет тому назад многие сотни мужчин, женщин и даже детей поклялись утащить меня в ад. Но тем не менее, как ты видишь, я все еще здесь: расхаживаю по этой прекрасной земле.

«Он хочет увидеть мой страх».

— Значит, вы верите в безумные догмы ордена?

— О да. Мы нашли несколько интересных писем у тебя, но не тот кизиловый футляр. Хорошо, я не буду обещать, что ты можешь купить им свою жизнь: твоя смерть стала необходимостью в тот самый час, когда травница постучала в твои ворота. Но ты можешь спасти резиденцию Огава от уничтожающего огня, который сожжет все в шестом месяце года. Что скажешь?

— Два письма, — врет Узаемон, — переданы сегодня Огаве Мимасаку. Одно вычеркивает меня из списка членов семьи Огава. Другое оповещает о разводе с женой. К чему уничтожать дом, который более никоим образом со мной не связан?

— Просто от злости. Отдай мне свиток или умрешь, зная, что они тоже умрут.

— Скажите, зачем вы украли дочь доктора Аибагавы?

Эномото принимает решение пойти ему навстречу и объяснить:

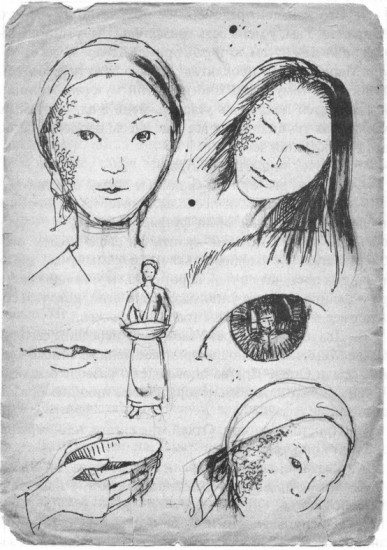

— Я испугался, что могу ее потерять. Страница из дневника голландца попала ко мне в руки, благодаря доброй службе твоего коллеги Кобаяши. Посмотри. Я принес ее.

Эномото разворачивает лист европейской бумаги и показывает Узаемону:

«Сохрани это, — приказывает памяти Узаемон. — Покажи мне ее в самом конце».

— Де Зут рисует хорошо, — Эномото складывает бумажный лист. — Достаточно хорошо, чтобы вдова Аибагавы Седжан забеспокоилась о том, что у голландца появились планы на самое ценное достояние семьи. Словарь, который твой слуга тайком притащил Орито, доказал это. Мой человек убедил вдову отказаться от похоронного протокола, предусматривающего долгий траур, и решить будущее ее падчерицы без лишних формальностей.

— Вы рассказали той жестокосердечной женщине о ваших безумных обычаях?

— Что земляной червь знает о Копернике, то и ты знаешь о догмах.

— Вы держите гарем уродиц для забав монахов…

— Ты не слышишь, как начинаешь говорить, словно ребенок, который вечером тянет время, чтобы его не отправили в постель?

— А почему тогда не выступить в Академии, — спрашивает Узаемон, — с докладом о…

— Почему вы, смертные комары, полагаете, что мне важно, поверите вы в это или нет?

— …об убийстве ваших «собранных Даров», чтобы «извлечь эссенцию их душ»?

— Это твой последний шанс спасти дом Огавы от…

— А потом разлить по бутылкам, словно духи, и «вдыхать», как лекарство, пытаясь отодвинуть приход смерти? Почему не разделить магическое откровение со всем миром? — Узаемон хмуро смотрит надвигающиеся фигуры. — Вот моя догадка: потому что внутри вас еще есть малая часть, которая не обезумела, ваш внутренний Джирицу, и она говорит: «Это зло».

— О — о, зло. Зло, зло, зло. Вы всегда используете это слово, словно оно — меч, а не глупое самомнение. Когда ты высасываешь желток из яйца, это что, зло? Выживание — закон Природы, и мой орден хранит — или, лучше того, являет собой — секрет выживания, отрицания смерти. Новорожденные младенцы представляют собой лишь насущную необходимость: после первых двух недель жизни укоренившуюся в теле душу извлечь уже невозможно, а пятьдесят членов ордена нуждаются в устойчивых поставках, да еще надо покупать благорасположение кое — кого из политической элиты. Твой Адам Смит все прекрасно понял бы. Более того, без ордена эти Дары не родились бы вообще. Они — составляющие, изготавливаемые нами. И где тут твое «зло»?

— Красноречивое безумие, Владыка-настоятель Эномото, остается безумием.

— Мне больше шестисот лет. А ты умрешь через несколько минут…

«Он верит в эти догмы, — видит Узаемон. — Он верит в каждое слово».

— …так кто сильнее? Твои доводы? Или мое красноречивое безумие?

— Освободите меня, — говорит Узаемон, — освободите госпожу Аибагаву, и я расскажу вам, где находится сви…

— Нет — нет, никаких переговоров. Никто за пределами ордена не может узнать наши догмы и остаться в живых. Ты должен умереть, как Джирицу, и эта вечно сующая нос в чужие дела старая травница…

Узаемон рычит от горя:

— Она никому не причиняла вреда.

— Она хотела навредить моему ордену. Мы защищаем себя. Но я хочу, чтобы ты взглянул на это — артефакт Судьбы, принявшей облик голландца Ворстенбоса, который продал его мне, — Эномото подносит к лицу Узаемона пистоль, сделанный иностранцами. — Инкрустированная перламутром рукоять, а мастерство изготовления достаточно высокое, чтобы не верить конфуцианцам, отрицающим наличие души у европейцев. Он дожидался тебя с того самого момента, как Шузаи поведал мне о твоих героических планах. Смотри, смотри, Огава, это тебя касается. Сначала курок поднимается до «половины взвода». Потом пистоль заряжается со стороны «дула». Сыпется порох, за ним следует свинцовый шарик, завернутый в бумагу. Заряжается «шомполом», который крепится под стволом…

«Сейчас, — сердце Узаемона стучит кровавым кулаком. — Сейчас, сейчас…»

— …затем насыпаем на открытую полку, сюда, немного пороха, закрываем крышкой, и теперь наш пистоль «заряжен и готов». Сделано за половину голландской минуты. Да, опытный лучник может посылать стрелу за стрелой в мгновение ока, но на изготовление пистоля уходит гораздо меньше времени, чем на подготовку опытного лучника. И любой сын говновоза может вытащить такой и уложить на землю всадника — самурая. Наступит день — ты его не увидишь, в отличие от меня, — когда такое оружие перевернет наш замкнутый мир. Нажимается курок, кремень бьется об «огниво», крышка открывается, искра зажигает полочный заряд, от которого пламя через «запальное отверстие» попадает в камеру основного порохового заряда, и свинцовый шарик пробивает твое…

Эномото прижимает ствол пистолета к сердцу Узаемона.

Узаемон чувствует, как струйка теплой мочи стекает по бедрам, но слишком напуган, чтобы устыдиться этого.

«Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас…»

— …или, может… — дуло пистолета «целует» висок Узаемона.

«Сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас…»

— Животный страх, — шепот вползает в ухо Узаемона, — наполовину растворил твое сознание, потому я дам тебе пищу для ума. Музыку, скажем так, небес. Аколиты Ордена Горы Ширануи посвящены в двенадцать догм, но их не посвящают в тринадцатую, пока они не становятся учителями… одного из них ты видел этим утром, это хозяин гостиницы Харубаяши. Тринадцатая заповедь говорит о том, что должно быть в конце. Если бы наши сестры — и экономки тоже — спустились в мир внизу и открыли бы для себя, что никто никогда не видел живыми их Дары, их детей, возникли бы вопросы. Чтобы избежать подобных неприятностей, Сузаку дает им во время ритуала Расставания одно мягкое снадобье. Это питье приносит им упокоение без сна и видений задолго до того, как их паланкины выносят из ущелья Мекура. Затем их хоронят в той бамбуковой роще, на том самом кладбище, куда ты забрел утром. А вот тебе и последняя мысль: твоя детская затея спасти Аибагаву Орито не просто приговорила ее к двадцати годам службы: неуместным вмешательством ты убил ее.

Пистоль замирает у лба Узаемона…

Он отдает свое последнее мгновение молитве. «Отомсти за меня».

Клик, пружина, приглушенный скулеж… ничего… пока… но…

«Сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчас — сейчассейчассейчас…»

Гром раздирает щель, из которой вырывается солнце

Назад: Глава 25. АПАРТАМЕНТЫ ВЛАДЫКИ — НАСТОЯТЕЛЯ В ХРАМЕ НА ГОРЕ ШИРАНУИ

Дальше: Часть третья. Мастер го Седьмой месяц тринадцатого года эпохи Кэнсей