Книга: 12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа

Назад: Глава XVII

Дальше: Глава XIX

Глава XVIII

Дубильщик О’Нил – Подслушанный разговор с тетушкой Фебой – Эппс в дубильном деле – Дядюшка Абрам ранен ножом – Неприятная рана – Эппс ревнует – Отсутствие Пэтси – Ее возвращение от Шоу – Гарриет, чернокожая жена Шоу – Эппс в ярости – Пэтси отрицает его обвинения – Обнаженную Пэтси привязывают к четырем колышкам – Жуткое избиение – С Пэтси спускают шкуру – Красоты дня – Ведро соленой воды – Платье, запекшееся от крови – Пэтси становится угрюмой – Ее представление о Боге и вечности – О рае и свободе – Результат телесных наказаний рабов – Старший сын Эппса – «Кто есть дитя? – отец мужчины»

Уайли жестоко страдал от рук хозяина Эппса, как я уже рассказывал в предшествующей главе, но в этом отношении ему доставалось не больше, чем его несчастным товарищам. «Пощадишь розгу – испортишь чадо» – таков был девиз моего хозяина. Он был от природы подвержен периодам дурного настроения, и в такие моменты, как бы незначителен ни был проступок, за ним следовало определенное наказание. Обстоятельства, окружавшие предпоследнюю полученную мною порку, покажут, насколько тривиальная провинность была достаточна для того, чтобы он схватился за кнут.

Некий мистер О’Нил, живший по соседству с «Великими Сосновыми Лесами», заглянул к Эппсу с целью сговориться о покупке меня. По роду занятий он был красильщиком и дубильщиком, владельцем немаленького предприятия, и намеревался пристроить меня к делу в какой-то его части, при условии, что сделка состоится. Тетушка Феба, накрывая обеденный стол в большом доме, подслушала их разговор. Вернувшись вечером во двор, добрая душа подбежала ко мне, явно желая поразить меня этой новостью. Она до мельчайших подробностей пересказала услышанное, а надо сказать, что тетушка Феба была из тех, чье ухо не пропустит ни единого слова из разговора, случайно донесшегося до ее слуха. Он так долго распространялась о том, что «масса Эппс собирается продать тебя красильщику, туда, в «Сосновые Леса», и делала это так громко, что привлекла внимание хозяйки, которая, незамеченной стоя на веранде, слушала наш разговор.

– Что ж, тетушка Феба, – ответил я, – я рад это слышать. Мне надоело прореживать хлопок, и я предпочел бы быть дубильщиком. Надеюсь, что он меня купит.

Однако О’Нил так и не совершил покупку, поскольку стороны разошлись в цене, и следующим утром отбыл восвояси. Он едва успел уехать, как Эппс явился в поле. Замечу, что ничто так не приводит в ярость хозяина, в особенности такого, как Эппс, как откровение одного из его слуг, что тот с радостью покинул бы его. Накануне вечером госпожа Эппс повторила ему мои выражения, употребленные в разговоре с тетушкой Фебой (это я узнал впоследствии, поскольку госпожа упомянула Фебе о том, что она нас подслушала). Выйдя на поле, Эппс устремился прямо ко мне.

– Итак, Платт, тебе, значит, надоело прореживать хлопчатник, да? Тебе хотелось бы сменить хозяина, так? Любишь ты побродить по свету – прямо путешественник. Так я говорю? Ах, да – может, ты на курорт собрался, здоровье поправить, а? Наверно, думаешь, что с хлопком возиться – это тебя недостойно. Значит, в дубильщики надумал податься? Хорошее дело, дьявольски отличное дело. Ниггер-предприниматель. Ну, так я сейчас сам этим делом займусь. А ну, становись на колени и стягивай эту тряпку со своей спины. Сейчас я хорошенько выдублю тебе спину.

Я взмолился не делать этого и попытался смягчить его словами извинения, но напрасно. Иного выхода не было; так что, встав на колени, я подставил голую спину под кнут.

– Ну, как тебе нравится дубление?! – восклицал он, охаживая меня плетью. – Нравится тебе дубление? – повторял он при каждом ударе. В такой манере он нанес мне то ли двадцать, то ли тридцать ударов, непрестанно повторяя слово «дубление» в той или иной форме. Посчитав, что теперь моя шкура достаточно «выдублена», он позволил мне подняться и со злобным смешком уверил, что, если я по-прежнему мечтаю об этом деле, он преподаст мне урок в любой момент, как только я того захочу. На сей раз, заметил он, это был лишь краткий урок «дубления» – в следующий раз он «выдубит мне всю шкуру».

Дядюшка Абрам тоже часто подвергался жестокому обращению, хотя и был одним из самых добрых и верных созданий на свете. В течение многих лет мы жили с ним в одной хижине. На лице старика всегда царило добродушное выражение, которое так приятно было видеть. Он относился ко всем нам по-отечески, вечно одаривая советами, которые давал с замечательной серьезностью и нравоучительностью.

Однажды днем, вернувшись с плантации Маршалла, куда меня посылали по какому-то поручению госпожи, я обнаружил его лежащим на полу хижины; одежда его насквозь пропиталась кровью. Он сообщил мне, что получил удар ножом. Когда он раскладывал хлопок на платформе, явился из Холмсвиля пьяный Эппс. Он тут же принялся искать, к чему бы придраться, отдавая множество приказов, прямо противоречивших друг другу, так что ни один из них невозможно было выполнить. Дядюшка Абрам, чей разум потихоньку слабел, растерялся и допустил какую-то малозначительную оплошность. От этого Эппс впал в такую ярость, что с пьяным безрассудством бросился на старика и ударил его ножом в спину. То была длинная и неприятная рана, но, к счастью, она проникла не очень глубоко, чтобы привести к фатальным последствиям. Ее зашила госпожа, которая чрезвычайно сурово отчитала мужа, и не только попрекнув его бесчеловечностью. Она объявила, что ничего другого от него и не ждет, кроме того, что он пустит все семейство по миру – в одном из своих пьяных припадков перебив всех рабов на плантации.

Для него было обычным делом сбить тетушку Фебу с ног стулом или палкой; но самая жестокая порка, которую мне суждено было увидеть (и воспоминание о которой не вызывает у меня никаких иных чувств, кроме ужаса), досталась бедняжке Пэтси.

Было очевидно, что ревность и ненависть со стороны госпожи Эппс делает повседневную жизнь этой юной и расторопной рабыни совершенно несчастной. Во многих случаях я, по счастью, оказывался средством, отвращавшим наказание от этой безобидной девушки. В отсутствие Эппса хозяйка порой велела мне пороть ее без малейшего повода и провинности. Я отказывался, говоря, что опасаюсь неудовольствия хозяина, а несколько раз даже отважился попрекнуть госпожу тем обращением, которое получала Пэтси. Я пытался внушить ей мысль о том, что на самом деле Пэтси ни в чем не повинна, что, поскольку она рабыня и полностью зависит от воли хозяина, ответственность лежит лишь на нем одном.

Со временем «зеленоглазое чудовище» свило себе гнездо и в душе самого Эппса, и теперь уже он присоединился к своей мстительной жене в инфернальном торжестве при виде несчастий девушки.

Однажды, не так давно, в пору мотыжения, в воскресенье, мы были на берегу байю, стирая одежду, как было у нас заведено. Пэтси куда-то подевалась. Эппс громко позвал ее, но ответа не было. Никто не заметил, как она вышла со двора, и все мы подивились, куда бы она могла деться. Через пару часов ее заметили идущей обратно с плантации Шоу. Этот человек, как я уже говорил, был известным распутником, и с Эппсом они были отнюдь не в лучших отношениях. Гарриет, чернокожая жена Шоу, зная о бедах Пэтси, была добра к ней, и девушка имела обыкновение бегать к ней повидаться при первой возможности. Ее визиты были побуждаемы исключительно дружбой, но постепенно в мыслях Эппса родилось подозрение, что Пэтси влечет туда иная и более низкая страсть – что не с Гарриет она желает встречаться, а с бесстыдным распутником, его соседом. По возвращении Пэтси обнаружила хозяина в состоянии крайней ярости. Его гнев настолько встревожил ее, что поначалу она пыталась уклониться от прямых ответов на его вопросы, что лишь усилило его подозрения. Однако под конец она гордо выпрямилась и раздраженным тоном храбро отрицала его обвинения.

– Миссус не дает мне мыла для стирки, как всем остальным, – сказала Пэтси, – и вы сами знаете почему. Я пошла к Гарриет, чтобы взять у нее кусочек, – и, проговорив это, она вынула кусок мыла из кармана и продемонстрировала ему. – Вот зачем я ходила к Шоу, масса Эппс, – продолжала она, – Бог свидетель, вот и все.

– Ты лжешь, ты, черная шлюха, – завопил Эппс.

– Я не лгу, масса. Хоть убейте меня, а я буду стоять на своем.

– Да я тебя до смерти забью. Будешь знать, как ходить к Шоу. Я из тебя дурь-то повыбью, – бормотал он свирепо сквозь стиснутые зубы.

Затем, повернувшись ко мне, он велел забить в землю четыре колышка, указав носком башмака места, куда именно их следовало вбивать. Когда колышки были загнаны в землю, он велел снять с Пэтси всю одежду до последнего клочка. Затем принесли веревки, и обнаженную девушку уложили на землю ничком, крепко привязав ее запястья и щиколотки к колышкам. Выйдя на веранду, он принес оттуда тяжелый кнут и, вложив его мне в руки, велел мне высечь ее. Осмелюсь сказать, что нигде на всей земле в тот день не было более жуткой картины, чем та, которая последовала далее.

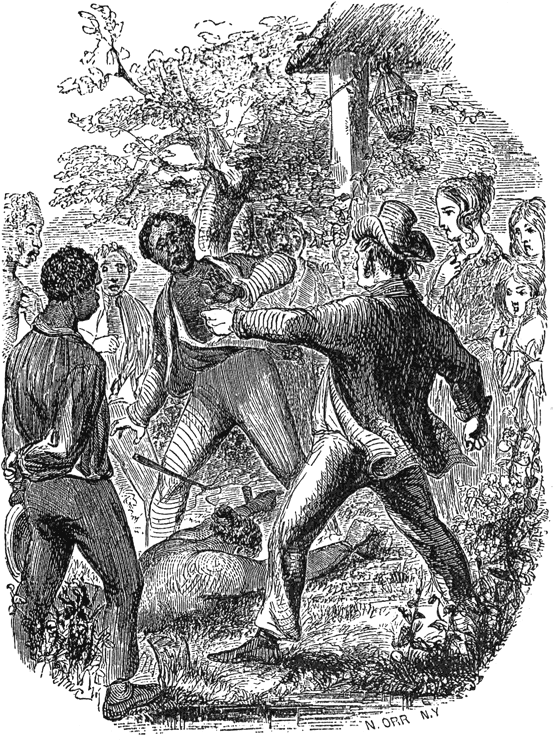

Распятие на колышках и порка девушки Пэтси

Госпожа Эппс стояла на веранде в окружении своих детей, глядя на эту сцену с видом бессердечного удовлетворения. Рабы сбились в кучу поодаль. Их лица выражали всю скорбь их сердец. Бедняжка Пэтси жалобно молила о милосердии, но молитвы ее были напрасны. Эппс скрипел зубами и топал по земле, крича мне, как обезумевший демон, чтобы я бил сильнее.

– Бей сильнее, иначе твоя очередь будет следующей, ты, мерзавец, – вопил он.

– О, смилуйтесь, масса! О! Помилосердствуйте, прошу вас. О Боже! Пожалейте меня, – непрестанно вскрикивала Пэтси, напрасно извиваясь, дрожа всем телом при каждом ударе.

Нанеся ей по меньшей мере тридцать ударов, я остановился и повернулся к Эппсу, надеясь, что он удовлетворен; но тот со страшными проклятиями и угрозами велел мне продолжать. Я нанес ей еще десять или пятнадцать ударов. К этому времени кожа ее была покрыта длинными рубцами, пересекавшимися во всех направлениях, как паутина. Эппс продолжал буйствовать по-прежнему, вопрошая, хочется ли ей еще раз пойти к Шоу, и клянясь, что будет пороть ее до тех пор, пока она не пожелает оказаться в преисподней. Отбросив в сторону кнут, я заявил, что не могу больше ее наказывать. Он велел продолжать, грозя мне еще более суровой поркой, чем только что получила она, если я откажусь. Сердцу моему была отвратительна эта бесчеловечная сцена, и, рискуя всеми возможными последствиями, я наотрез отказался поднять кнут.

Тогда он схватил его сам и принялся наносить удары вдесятеро более сильные, нежели мои. Болезненные крики измученной Пэтси, смешиваясь с громкими и гневными проклятиями Эппса, звенели в воздухе. Он ободрал кнутом ей всю спину – могу сказать без преувеличения, буквально спустил с нее шкуру. Кнут был влажен от крови, которая текла у нее по бокам и капала на землю. Через некоторое время она перестала шевелиться. Ее голова безвольно поникла. Крики и мольбы постепенно затихали и превратились в тихий стон. Она больше не извивалась и не съеживалась под кнутом, когда он сдирал с нее маленькие кусочки плоти. Я думал, она умирает!

То была Господня суббота. Поля нежились в теплом солнечном свете, птички весело щебетали в пологе деревьев, казалось, мир и счастье царят повсюду. Только не в груди Эппса и его задыхающейся жертвы и молчаливых свидетелей, окружавших их. Ураганные эмоции, бушевавшие там, звучали резким диссонансом к покою и тихим красотам этого дня. Я не мог смотреть на Эппса иначе как с невыразимой ненавистью и ужасом и думать про себя: «Ты, дьявол, рано или поздно, где-нибудь, по закону вечной справедливости ты ответишь за этот страшный грех».

Наконец он прекратил порку, просто потому что устал, и велел Фебе принести ведро с солью и водой. После того как я тщательно промыл этой смесью спину Пэтси, мне было велено доставить ее в хижину. Развязав веревки, я поднял ее на руки. Она не могла стоять и, опустив голову на мое плечо, множество раз повторила слабым голосом, едва слышно: «О, Платт… о, Платт…» – но ни слова сверх того. Платье ей сменили, но оно прилипло к спине и вскоре запеклось от крови. Мы уложили ее на доски в хижине, где она и пролежала долгое время с закрытыми глазами, стеная в мучениях. Вечером Феба смазала ее раны топленым салом, и мы, насколько были способны, попытались помочь Пэтси и утешали ее. День за днем лежала она в своей хижине лицом вниз, поскольку раны не позволяли ей принимать никакого иного положения. Для нее было бы истинным благословением (избавило бы ее от многих дней, недель и месяцев несчастий), если бы она больше не подняла голову в этой жизни.

После этого случая и впредь Пэтси уже не была той, что прежде. Бремя тяжкого уныния тяготило ее дух. Больше она никогда не двигалась с былой энергичной и гибкой грацией. В ее глазах погасла былая искорка веселья, так отличавшая ее. Очаровательная живость, шаловливый, смешливый дух ее юности – все исчезло. Она впала в мрачное и унылое состояние, часто вздрагивала во сне и, воздев руки, умоляла о милосердии. Она стала молчаливее, чем прежде, и целыми днями работала среди нас, не произнося ни слова. Измученное, забитое выражение поселилось на ее лице, и теперь она склонна была рыдать, нежели чему-то радоваться. Если и было когда на земле разбитое сердце – сердце, сокрушенное и растоптанное грубой пятой страдания и несчастий, то это было сердце Пэтси.

Растили ее не лучше, чем хозяйский скот (поскольку воспринимали ее лишь как на ценное и красивое животное), и потому она обладала лишь ограниченными знаниями. Однако некий свет осенил своими лучами ее разум, так что он пребывал не в полной тьме. У Пэтси было смутное представление о Боге и вечности, и о Спасителе, который умер на кресте ради людей – даже таких, как она. У нее были очень спутанные понятия о загробной жизни, поскольку она не понимала разницы между телесным и духовным существованием. Счастье, по ее мнению, было в избавлении от побоев, от тяжкого труда, от жестокости хозяев и надсмотрщиков. Она представляла себе рай просто как покой, и ее чувства полностью выражены в этих строчках меланхоличного барда:

Не нужен рай мне в небесах.

В трудах юдоли сей земной

Я об одном прошу лишь – ах,

Даруй мне отдых и покой.

В некоторых кругах бытует ошибочное мнение, что раб не понимает слова «свобода» – не может осмыслить его идею. Однако даже на Байю-Бёф, где, как я понимаю, рабство существует в своей наиболее отвратительной и жестокой форме, где оно демонстрирует черты, совершенно неизвестные в северных штатах, и здесь самые невежественные из невольников обычно хорошо понимают его значение. Они прекрасно видят те привилегии и свободы, которые принадлежат вольному человеку: свобода дарит его плодами собственных трудов и радостями семейного счастья. Они не могут не замечать разницы между своим собственным положением и положением даже самого нищего белого. Они хорошо сознают несправедливость законов, которые дали белым право не только присваивать плоды их труда, но и подвергать невольников незаслуженным и ничем не спровоцированным наказаниям (а у них при этом нет ни права сопротивляться, ни возможности протестовать).

Жизнь Пэтси, в особенности после этого жуткого избиения, превратилась в одну сплошную грезу о свободе. Она представляла, что далеко-далеко, за тридевять земель лежит земля свободы. Тысячу раз она слышала, что где-то на далеком Севере нет рабов и нет хозяев. В ее воображении эта страна превращалась в зачарованное место, рай на земле. Поселиться там, где чернокожий человек может работать на самого себя, жить в собственной хижине, возделывать собственную землю – вот была блаженная мечта Пэтси. Мечта, которую, увы, ей не суждено осуществить.

Воздействие этих демонстраций жестокости на домочадцев рабовладельца очевидно. Старший сын Эппса – смышленый парнишка лет десяти или двенадцати. Печально порой видеть, как он наказывает, к примеру, почтенного дядюшку Абрама. Он призывает старика к ответу и, если, по его детскому рассуждению, это необходимо, приговаривает его к определенному числу ударов плетью, которые и принимается наносить с чрезвычайной серьезностью и неспешностью. Взгромоздившись на своего пони, он часто объезжает поле с кнутом, играя в надсмотрщика – к величайшей радости отца. В такие моменты он без разбору пользуется своим кнутом, понукая рабов криками, а временами и ругательствами, а отец смеется и называет его целеустремленным мальчишкой.

«Кто есть дитя? – отец мужчины». И при таком воспитании, каковы бы ни были природные наклонности юного человека, он, достигнув зрелого возраста, будет смотреть с полным безразличием на страдания и несчастья раба. Безнравственная система воспитывает бесчувственный и жестокий дух – даже в груди того, кого среди равных ему считают человечным и великодушным.

Молодой Эппс обладал некоторыми благородными качествами, однако никакие доводы рассудка не могли заставить его понять, что взор Всемогущего не различает людей по цвету кожи. Он смотрел на чернокожего просто как на животное, ничем не отличающееся от любого иного скота (за исключением дара речи и чуть более развитых инстинктов – и лишь потому более ценное животное). Трудиться, как мулы, принадлежащие его отцу, получать удары кнутом, пинки и порки всю свою жизнь, обращаться к белому человеку, сняв шляпу и раболепно опустив взор к земле, – такова, по его мнению, естественная и подобающая судьба раба. Неудивительно, что воспитанные на таких мыслях (на представлении о том, что мы не заслуживаем и тени человечности) угнетатели моего народа составляют безжалостную и немилосердную расу.

Назад: Глава XVII

Дальше: Глава XIX