Книга: Универсум. Общая теория управления

Назад: Глава 7. Процессы в суперсистемах

Дальше: 7.2. Процессы самоорганизации суперсистем

7.1. Генезис интеллектуальных структур

Процесс развития суперсистем соответствует выше рассмотренному общему процессу универсумного «генезис-развития», поэтому, рассматривая процесс генезиса суперсистем, невозможно обойти стороной вопрос возникновения интеллекта, работающего на безинтеллектуальных элементах. В отличие от создаваемых внешним интеллектом систем генезис суперсистем имеет качественно другие основания: некая группа элементов, схожим образом отражающая воздействующие факторы среды и поддерживающая определённые межэлементные связи, может образовать только два типа целевых функций, определяющих своё дальнейшее существование: функцию саморазрушения или самосохранения. Участь группы, выработавшей первый тип целевой функции – рассыпаться в безбрежном Мироздании, судьба второй – начать формирование суперсистемы, неустанно совершенствующей свою структуру и алгоритмику работы для всё более эффективного выживания в окружающем мире.

К объединению ранее разрозненных элементов в суперсистему имеются весьма веские основания. Они заключаются в том, что диверсификация функциональных обязанностей между элементами в их совместной деятельности по отражению факторов внешней среды совершенствует межэлементные связи, что повышает эффективность функционирования и, следовательно, степень выживаемости каждого из элементов суперсистемы. Известная нам к настоящему времени высшая граница развития и совершенствования суперсистем и называется интеллектом.

Самым точным образом интеллект определен как «самоизменяющийся, самонастраивающийся алгоритм выбора, преобразования информации, в результате действия которого возникают информационные модули, ранее данному субъекту не известные и в готовом виде в него извне не поступавшие». Невозможно также не согласиться с утверждением, что «изложение взглядов на интеллект в теории управления неизбежно, прежде всего, потому, что понятие ПФУ невозможно ввести, миновав понятие интеллект».

Понятийный аппарат ОТУ, включающий понятия «универсум», «универсумная функция управления» (УФУ), описание генезиса универсумных структур позволяет получить достаточно целостную, комплексную, взаимосвязанную картину порядка образования структур, обладающих интеллектом из физических элементов, интеллектом не обладающих. В универсумной терминологии также можно говорить о процессах образования интеллекта более высокого качественного порядка из элементов, обладающих интеллектом нижнего качественного уровня.

Поскольку УФУ может содержать различное количество этапов, описывающих процесс управления, начнём рассмотрение вопроса образования интеллектуальных структур последовательно, с УФУ-1, постепенно детализируя описание до УФУ-7, эквивалентного стандартному описанию ПФУ. Для полного соответствия описаний УФУ и ПФУ верхнюю страту универсумного уровня, т. е. триединую цепочку «анализ – выработка концепции – синтез» будем обозначать одним этапом.

При всем многообразии современных проблем биологии, их можно сгруппировать в три основных блока:1) происхождение жизни на земле;2) эволюция жизни;3) системный характер организации жизни.Все эти проблемные ряды затрагивают много важных философских проблем [29, 69].

Рассмотрим процесс генезиса интеллекта или, в терминологии классической науки, «тайны происхождения жизни», её эволюции, «загадочного» образования в окружающем мире «самоорганизующихся систем», пользуясь при этом аналогиями в виде простых физических моделей.

7.1.1. Предопределённое и стохастическое SR-отражение

УФУ-1 как процесс взаимодействия двух физических объектов мироздания выглядит достаточно просто. Эти взаимоотношения описываются Всеобщим законом сохранения материи и движения, сформулированным М. В. Ломоносовым в письме Л. Эйлеру в 1748 г. [63, 308], выражаемым формулой закона сохранения импульса

(7.1)

Теперь подставим в вышеприведенное определение закона сохранения импульса вместо термина импульс термины М. В. Ломоносова: количество материи (И. Ньютона – масса) и движение (скорость). Получим: для изолированной системы частиц количество материи (количество массы вещества) остается постоянным при любом движении, так же, как и для изолированной системы движущихся частиц, движение материи остается постоянным. Скорость являет собой движение массы вещества (материи). Возьмем вновь определение закона сохранения материи и движения М. В. Ломоносова образца 1760 года: «Все перемены в химическом веществе случающиеся, такого суть состояния, что какое количество массы в весовом отношении у одного отнимется, такое же количество массы в весовом отношении прибавится к другому химическому веществу. Тело, движущее своею силою другое тело, столько же движения (скорости) у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него прибавку к своей скорости получает». Теперь произведем операцию умножения массы на скорость ее движения, в результате чего получим ныне более используемое понятие импульс [63, 475].

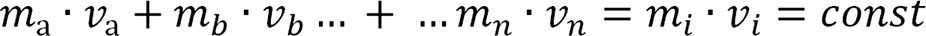

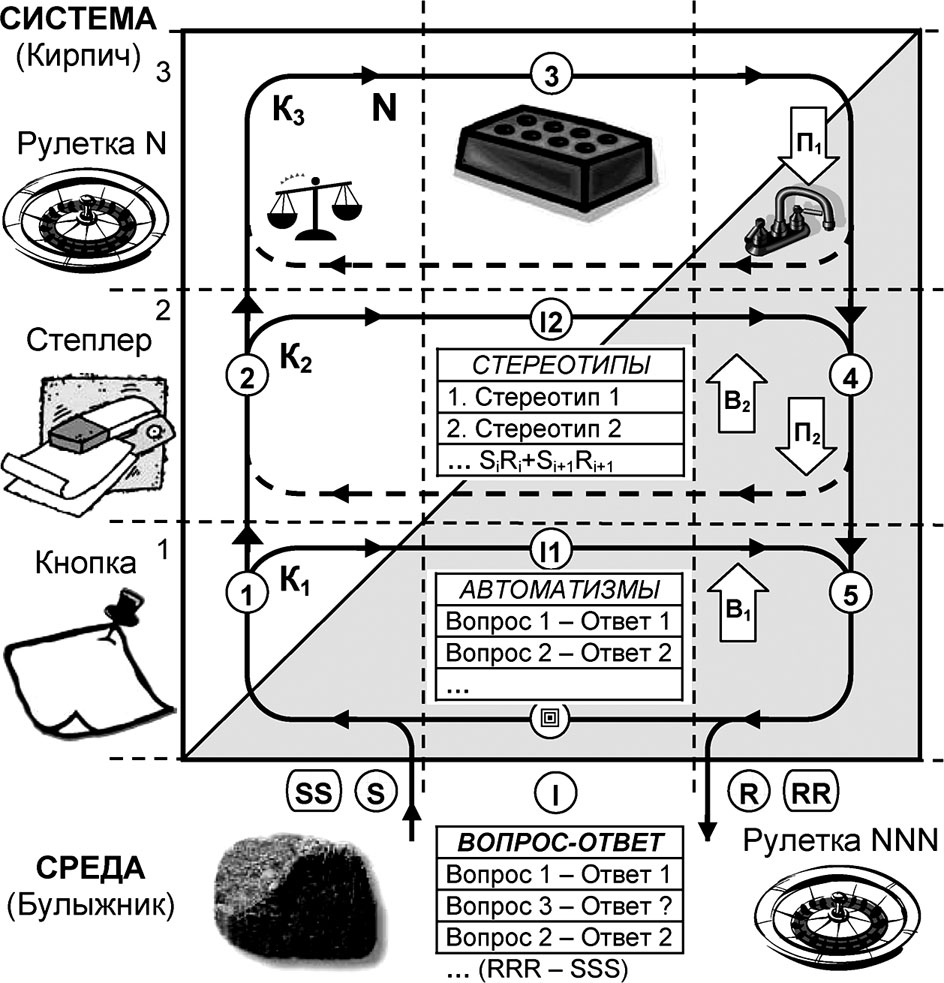

Таким образом, физические взаимоотношения любой сборки из двух объектов, например, системы «кирпич» и внешней среды «булыжник» предопределены и могут быть описаны одношаговой функцией УФУ-1 (рис. 7.1). Воздействие внешней среды «булыжник» можно представить как случайный вопрос S, генерируемый рулеткой, имеющей NNN вариантов вопросов, на который система «кирпич» даёт свой ответ R. Возможное количество вариантов SR-пар «вопрос-ответ» составляет некое число N и может выдаваться системе строго определённым образом, как это происходит, например, при отражении теннисного шарика от стенки или при игре в теннис с помощью ракетки, отражающей внешнее воздействие системы в соответствии с физическим законом сохранения импульса. В этом случае ответ R будет зависеть от параметров воздействия S внешней среды (скорости, угла падения, массы «шарика») и от состояния системы (размеров, плотности, положения «ракетки»). В терминах УФУ-1 это выразиться последовательностью «вопрос – закон сохранения импульса – ответ».

Когда система «кирпич» работает как спортивная ракетка, отражающая летящий на неё теннисный шарик, тогда контур U-потока К1 представляет собой всего один этап (1) УФУ, начинающийся с внешнего воздействия S (удар шарика) и заканчивающийся отражением R шарика универсумом «кирпич».

Концепция формирования ответа системы «кирпич» на воздействие внешней среды «булыжник» строго определена формулой сохранения импульса (7.1), т. е. в такой системе полученному от внешней среды вопросу будет сопоставлен однозначно определённый ответ: «Вопрос 1 – Ответ 1», «Вопрос 2 – Ответ 2» и т. д., зависящий от параметров взаимодействия систем. Если количество возможных вопросов среды «булыжник» составляет величину NNN, то и реально возможное количество ответов N тоже будет стремиться к величине NNN, причём каждому вопросу будет соответствовать однозначно определённый ответ. Такому варианту работы системы будет соответствовать однозначно определённый список SR-пар «вопрос-ответ» интеллектуального каскада I.

Рис. 7.1. Взаимодействие системы («кирпич») и внешней среды («булыжник») в рамках строгой предопределённости как УФУ-1

Можно также отметить, что замкнутость внутреннего универсумного контура означает, что каждое воздействие на систему оставляет в ней какой-то след (молекулярную, «генетическую» память о поступавших воздействиях и т. п.).

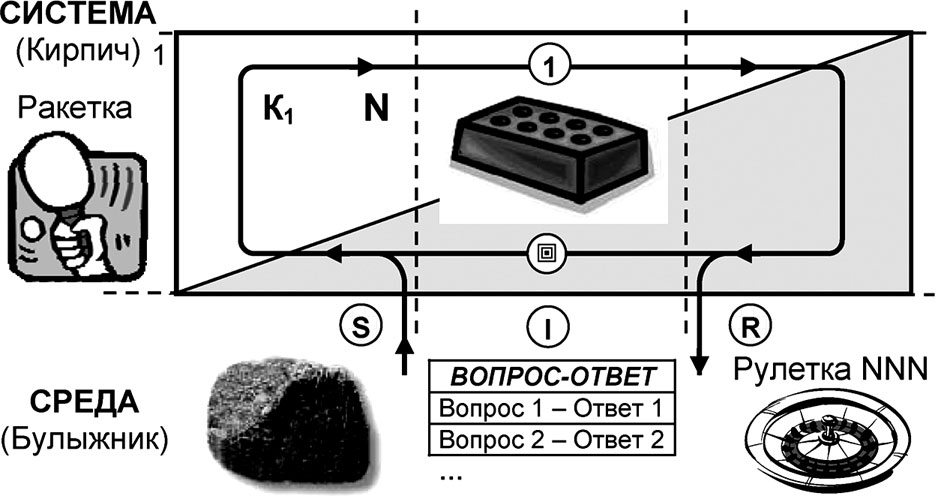

Вышеописанная реакция системы на воздействие внешней среды не единственно возможная. Варианты SR-пар «вопрос-ответ» могут выдаваться системе не строго предопределённым, а стохастическим, случайным образом, например, с помощью рулетки N системы «кирпич», как модели генератора случайных чисел. Действительно, в окружающем мире находится множество систем, реакция которых на внешнее воздействие носит случайный, вероятностный характер. Так, например, трудно предсказать, где в следующий момент времени окажется молекула воды, подчиняющаяся хаотическому броуновскому движению.

Такие системы могут быть описаны различными функциями вероятностного распределения SR-пар «вопрос-ответ», но в самом общем виде представляют собой универсум, в котором ответы системы на вопросы, поступающие из внешней среды, не носит однозначно предсказуемого характера (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Взаимодействие системы («кирпич») и внешней среды («булыжник») в рамках вероятностной предопределённости как УФУ-1

В таком универсуме на случайный запрос S внешней среды «булыжник», представленный рулеткой с количеством возможных пар «вопрос-ответ» размерностью NNN, система с помощью своей рулетки с количеством возможных пар ответов N выдаёт случайное число R.

В этом случае система «кирпич» в ответ на запрос случайным образом как бы бросает в одну из ячеек рулетки шарик. УФУ-1 в этом случае представляет собой один контур U-потока К1, начинающийся с внешнего воздействия S (бросок шарика) и заканчивающийся реакцией R (соответствующей номеру ячейки, в которую попал шарик) универсума «Кирпич», т. е. последовательностью «вопрос – закон случайности – ответ».

Концепция формирования стохастического ответа системы «кирпич» на воздействие внешней среды «булыжник» здесь определяется случайным образом (рулеткой N), т. е. в такой системе полученному от внешней среды вопросу не может быть сопоставлен однозначно определённый ответ, поскольку любому из NNN вопросов среды может выпасть любой из N возможных ответов системы. Этому варианту работы системы будет соответствовать совершенно другой, случайным образом сформированный список SR-пар интеллектуального каскада I.

Здесь важно отметить следующий факт: если ответ рулетки системы «кирпич» R на воздействие внешней среды S «булыжник» направлен на самосохранение, то система «кирпич» продолжает своё существование и дальнейшую работу с внешней средой. Если же ответ «кирпича» не будет достаточно адекватен вопросу «булыжника», то «кирпичу» будет нанесён ущерб, возможно, что и несовместимый с его дальнейшим существованием в виде целостной системы.

Две описанные схемы УФУ-1 не относятся к классу интеллектуальных, поскольку наличие целевой функция выживания универсума в окружающей среде не подтверждается даже какой-либо избирательностью его реакций в отношении воздействий внешней среды.

7.1.2. Двухуровневая схема интеллекта

Генезис интеллекта начинается в пространстве Меры – «золотой середины» между вышеописанными двумя крайностями – схемами жесткой предопределенной и хаотической, случайной реакции R универсума на входное воздействие S.

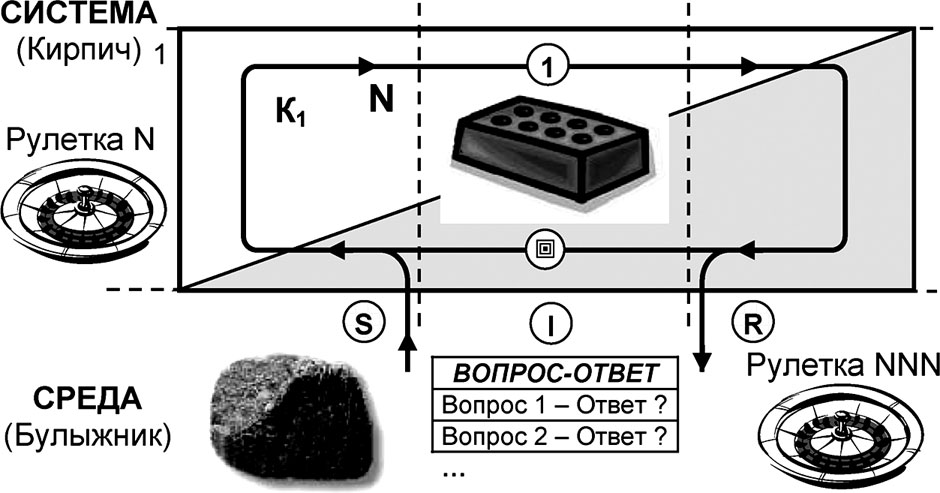

Можно сказать, что интеллект начинается с образования иерархической структуры специализированных в функциональном смысле элементов. Если недостатком жёсткой схемы является отсутствие вариабельности, а недостатком вероятностной схемы отсутствие однозначно определённых реакций, то в совокупности эти схемы начинают конструктивно дополнять друг друга (рис. 7.3). Верхний U-уровень обеспечивает генерацию различных вариантов реакции U на внешнее воздействие, а нижний начинает играть роль памяти об осуществлении успешных реакций на соответствующие входные воздействия.

В соответствии с универсумным описанием каскад S отвечает за входной U-поток, обеспечивая взвешенное различение входящей информации; каскад I – за её внутреннюю (интеллектуальную) обработку; каскад R выполняет практическую реализацию выработанных в универсуме решений. Успешность реакции R развивающейся системы «кирпич» на воздействие внешней среды S «булыжник» определяет единственный и «самый справедливый суд в мире» – сама внешняя среда «булыжник».

Оценкой правильности ответов системы «кирпич» является степень их отклонений от реально необходимых, ориентированных на сохранение связки «кирпич-булыжник» вопросов «булыжника». Для этого U-поток в универсуме «кирпич» диверсифицируется на две составляющие:

Рис. 7.3. Двухуровневое взаимодействие системы («кирпич») и внешней среды («булыжник») в рамках избирательной реакции U по УФУ-3

1) S – по-прежнему – номер текущего входного воздействия (номер вопроса);

2) SS – оценка внешней средой «правильности» реакции системы на предыдущее воздействие (т. е. на её только что последовавший ответ R).

Аналогичным образом и система, воздействуя на среду, диверсифицирует U-поток R на две составляющие

1) R – текущая реакция системы на воздействие (номер ответа);

2) RR – оценка системой «правильности» текущего входного воздействия (т. е. вопроса S).

Таким способом системы «кирпич» и «булыжник» имеют возможность производить взаимную «оценку поведения», выраженную в данном случае числовыми значениями SS и RR. Со стороны внешней среды эта оценка проводится в соответствии с объективным, существующим «вне зависимости от чьих-то распоряжений и указаний» списком «вопрос-ответ» правил Мироздания RRR-SSS. Номера стимулов RRR и реакций SSS можно представить порядковыми числами от 1 до NNN. Каждому стимулу соответствует определённая реакция. Оценка соответствия или ошибки реакции SS системы на воздействие среды определяется как разница между поступившим ранее от системы ответом R (в списке RRR он соответствует определённому номеру от 1 до NNN) и требуемым для ранее заданного вопроса правильного ответом, содержащимся в списке пар «вопрос-ответ» RRR-SSS внешней среды. Рис. 239

(7.2)

Общая алгоритмика протекания U-потоков комплекса «кирпич-булыжник» заключается в том, что система «кирпич» в процессе взаимодействия с внешней средой выстраивает инвертированный RRR-SSS список SR-пар с названием «автоматизмы», в котором номера вопросов S и ответов R по отношению к RRR-SSS-списку просто меняются местами. Величину SS правомерно называть ошибкой управления системы «кирпич» по отношению к внешней среде «булыжник», величина же RR является осуществляемой им по УФУ-3 симметричной оценкой системой «кирпич» ошибки управления со стороны внешней среды «булыжника».

Работа алгоритма на этапе (1) УФУ начинается с анализа поступившей от среды оценки текущей (непосредственно предыдущей) реакции SS. Это этап различения. Оценка SS как бы взвешивается на весах, при этом «весы» отклоняются в определённую сторону. Если ранее выданная системой «кирпич» реакция полностью соответствовала ожиданиям внешней среды («весы» отклонились в одну сторону), то оценка отклонения будет равна нулю. Внесённая ранее в список автоматизмов SR-пара (т. е. пара «вопрос – ответ») зафиксируется (запомнится, будет приколота офисной кнопкой на стене памяти в виде записи на листке бумаги) в этом списке. Это не что иное, как начало реализации процесса генезис-погружения (П), причём этап (1) обеспечивает процесс различения входной информации, посредством «весов» и оценки SS сортируя её на два потока – ранее встречавшихся и неизвестных, новых внешних воздействий. После отработки оценки SS каскад I1 выполняет поиск номера случайным образом поступившего от рулетки NNN стимула S в списке «вопрос-ответ» уже известных универсуму автоматизмов.

Если стимул S ранее не отрабатывался универсумом («весы» отклонились в другую сторону), то U-поток перетекает на шаг (2) УФУ, вызывающий генерацию случайного значения реакции R с последующей её выдачей во внешнюю среду. При этом отработанная SR-пара временно вносится (временно «погружается») в список автоматизмов для возможной последующей фиксации в случае успешной оценки внешней средой.

Таким образом, нижняя универсумная страта и соответствующий контур U-потока К1 начинает выполнять функции жёсткой причинно-следственной памяти, а верхняя страта занята только тем, что случайным образом генерирует ответ R системы «кирпич».

В наши дни проблема развития часто рассматривается с точки зрения синергетических идей. Центральная проблема здесь – взаимоотношение порядка и хаоса. В этих понятиях можно интерпретировать уровень организации материальных систем. В материальных системах существуют две тенденции: стремление к неупорядоченному состоянию (понижение уровня организации) – в замкнутых системах; стремление к упорядоченности (повышение уровня организации) – в открытых системах. Синергетика переводит на свой язык фундаментальные вопросы развития.Среди проблем теории развития на первом плане вопросы: почему оно происходит, как оно происходит, куда оно направлено? [32, 63]

Никакого синергетического колдовства и магии в этих процессах нет, но следует обратить внимание на тот факт, что в процессе взаимодействия системы с внешней средой список правильных «вопросов-ответов» внешней среды может измениться и ранее запомненная в списке автоматизмов SR-пара при изменениях, происходящих во внешней среде, может стать ошибочной. Поэтому в систему может и должна быть введена дополнительная проверка на адекватность применяемого автоматизма оценке внешней среды. Так, если в процессе существования SR список внешней среды изменился, то ненулевое значение SS включит механизм генезис-всплытия (В): ставшая ошибочной SR-пара исключается из списка автоматизмов, после чего на шаге (2) производится генерация нового случайного значения R. Если условия внешней среды не будут изменяться слишком быстро, то рано или поздно методом случайного подбора будет угадана новая правильная реакция R, которая в виде SR-пары методом генезис-погружения вновь будет включена в список автоматизмов системы.

На шаге (3) УФУ полученное из списка автоматизмов или методом генерации число выдаётся на выход системы, реализуя воздействие на внешнюю среду как ответ R на вопрос S. Модель работы шага (3) можно представить в виде смесителя – крана, который позволяет регулировать соотношение двух потоков – холодной (автоматизмов) и горячей (стохастичной) воды. Понятно, что «весы» и «кран» описывают точки разделения-слияния U-потока.

Таким образом, генезис-погружение и генезис-всплытие обеспечивают универсуму постепенное повышение жизнестойкости в условиях изменений, происходящих во внешней среде. Можно сказать, что первый U-уровень образует пассивная память. Совместная работа со вторым, активным U-уровнем позволяет системе в определённых вероятностных границах адаптироваться к внешним условиям.

Следует отметить принципиальную разницу между формулами расчёта ошибки управления SS от внешней среды (7.2) и выдаваемой системой оценкой «правильности действий» RR для внешней среды. Поскольку «эталоном» правильности является внешняя среда, то ошибка управления RR, характеризующая оценку системой «кирпич» правильности управления со стороны внешней среды «булыжник» может быть только субъективной, что математически может выражаться двумя вариантами генерации. Первый вариант

(7.3)

может использоваться в случае выдачи ответа R из списка автоматизмов, поскольку он уже прошёл «естественный отбор».

Второй вариант, используемый в случае генерации случайного числа, должен быть выражен формулой

(7.4)

поскольку представляет собой новую реакцию на поступившее от внешней среды воздействие S.

В общем случае бесконечно большая по отношению к системе «кирпич» внешняя среда «булыжник» имеет «полное право» не учитывать оценку RR при вращении своей рулетки NNN, тем не менее, в случае существенного сужения понятия «внешняя среда» до, например, рамок объёма «диалог с подобным» такой учёт будет абсолютно необходим.

Очевидно, что общая «живучесть» системы «кирпич» в условиях воздействия внешней среды «булыжник» будет определяться следующими основными факторами:

– Фактор A: Временем (периодом – частотной характеристикой) реакции R системы на внешнее воздействие S. Длительное время ответа, связанное, например, с задержкой генерации случайного числа, может нанести системе непоправимый урон;

– Фактор B: Количеством внешних стимулов (списком SR-пар «булыжника» RRR-SSS, ограниченной размерностями NNN и N, в данном случае соответствующей количеству делений – ячеек для попадания шарика рулеток). Чем больше в списке SR-пар, тем больше потребуется системе «кирпич» времени (бросаний шарика рулетки) для их внесения в список автоматизмов;

– Фактор C: Динамикой изменения списка «вопрос-ответ» внешней среды. Если скорость изменений во внешней среде будет превышать скорость реорганизации списка автоматизмов среды, то количество ошибочных ответов среды может стать недопустимо большим. Ошибочные ответы системы приведут к необходимости постоянной реорганизации списка автоматизмов посредством активного включения в работу рулетки алгоритмов генезис-всплытия и генезис-погружения, что требует статистически вполне определённой временной задержки (времени на «сон»).

Таким образом, в рассмотренной двухуровневой схеме система «кирпич» в случае встречи уже известного стимула S повторяет успешный опыт реакции R, а в случае встречи нового стимула работает как игровая рулетка, случайным образом «угадывающая» правильный ответ. Этап (1) УФУ представляет собой контур U-потока К1, оперирующий SR-парами списка автоматизмов, этап (2) УФУ генерирует случайный ответ, этап (3) использует в качестве ответа R или список автоматизмов, или случайное число.

Концепция формирования ответа системы «кирпич» на воздействие внешней среды «булыжник» определяется двумя взаимодополняющими факторами: памятью – списком автоматизмов и/или случайным образом сгенерированным числом. Именно двухуровневую иерархическую структуру можно считать первоэлементом, первоначалом, базисной основой интеллекта, или, в исторически-бытовой терминологии – началом, возникновением, самозарождением жизни и проявлением некоего «духа».

Дух – это то, что древние греки называли мировым разумом и что действует на основе свободы (спонтанности) и необходимости (причинности) [49].

Таким образом, можно сказать, что структурированная двухуровневая система из семи не обладающих интеллектом элементов «булыжник – рулетка NNN – кнопка – весы – рулетка N – кран – кирпич» обнаруживает несомненные признаки разумного поведения. Именно этот факт даёт основания многим авторитетным представителям науки утверждать, что в своём поведении «природа разумна», а философам – спорить о первичности концепций «закономерности» и/или «случайности».

При неизменном списке «вопрос-ответ» внешней среды система «кирпич» вероятностно предопределённо сформирует у себя симметричный, аналогичный по содержанию SR-список автоматизмов, выдающий в ответ на воздействие внешней среды S только правильные ответы R, т. е. рано или поздно любому из NNN вопросов внешней среды системой «кирпич» будет выдаваться правильный ответ.

В случае же устойчивой неспособности «кирпича» к формированию правильных ответов на запросы (стимулы) внешней среды он рано или поздно не выдержит её давления и «рассыплется в Мироздании». Следует констатировать, что никакого сверх естественного «чуда» в образовании интеллекта нет. Для его зарождения достаточно иерархической структуры из присущей материи памяти и столь же присущей ей стохастичности.

Все что возникает, имеет свою судьбу. Ее первое, простейшее выражение сводится к дилемме: сохранение или уничтожение. То и другое совершается закономерно, так что нередко удается даже предвидеть судьбу форм. Закономерное сохранение или уничтожение – это есть первая схема универсального регулирующего механизма. Обозначать его всего лучше тем именем, которое он давно получил в биологии, – «отбор» или «подбор». Определение же «естественный» мы отбросим, так как для тектологии различие «естественных» и «искусственных» процессов не является принципиальным [7].

Внесение средой различных изменений в список «вопрос-ответ» сохраняет адаптационные возможности системы к новым условиям существования только до статистически определённого уровня. Очевидно, что чем уже ареал обитания системы, т. е. количество возможных в Мироздании пар «вопросов-ответов» (или размерность рулеток NNN и N), тем более успешным будет процесс выживания системы, и наоборот: необходимость расширения ареала обитания двухуровневой системы увеличит время адаптации системы к внешней среде. Уменьшение этого времени можно осуществить образованием в интеллектуальной системе дополнительных уровней обработки информации.

Двухуровневая схема интеллекта соответствует переходу, развитию от схемы УФУ-1 к последовательности этапов УФУ-3, в которой функции второго уровня (памяти стереотипов) временно исполняет замещающая суперсистему «рулетка N». Двухуровневая схема открывает возможность организации способствующих выживанию всей системы избирательных реакций на воздействия внешней среды, характерных, например, для объектов растительной природы.

7.1.3. Трёхуровневая схема интеллекта

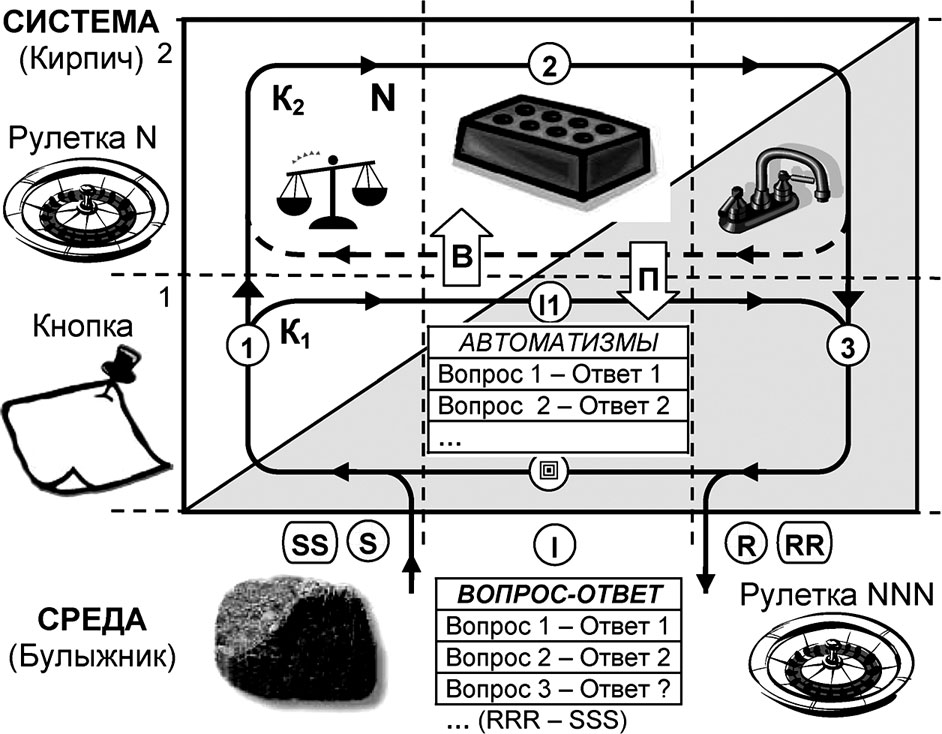

Повышение эффективности работы системы «кирпич» и её устойчивости к воздействию факторов среды возможно статистическим учётом в SR-списках откликов системы последовательностей из двух стабильно повторяющихся правильных («условно безошибочных») SR-пар, которые можно назвать стереотипной последовательностью или причинно-следственной связью между «настоящими» и «прошлыми» во времени SR-парами, генерируемыми внешней средой. Известно, что без памяти нет предвидения. Если автоматизмы – это «память о прошлом», то новый уровень комбинаторики можно назвать «опытом для настоящего».

Рис. 7.4. Трёхуровневое взаимодействие системы («кирпич») и внешней среды («булыжник») в рамках избирательной реакции U по УФУ-5

Образование связки их двух SR-пар означает, что поступление на вход системы первой SR1-пары однозначно определит следующее событие – поступление на вход системы стереотипно, причинно-следственно (ПСС) связанной с ней пары SR2. Если первую пару назвать событием «прошлого времени», то вторая пара будет являться готовым, не требующим поиска решения стереотипным ответом системы на воздействие среды в «настоящем времени».

Когда у системы «кирпич» появляется возможность по наступлению события S1 заранее подготовить свою реакцию (мобилизовать необходимые ресурсы) к наступлению события S2, то эффективность системы по отражению внешних воздействий качественно растёт, т. е. степень выживаемости системы ещё больше повышается.

Система «кирпич», учитывающая в своих реакциях уже не одну, а две «точки отсчёта», представляет более сложную, трёхуровневую универсумную организацию (рис. 7.4). В этой схеме добавится новый, промежуточный уровень «степлер» с парными разветвлениями U-потоков, т. е. ещё одна пара аналогичных ранее «весов» и «кранов» (для простоты не отмечаемых на представленной схеме).

Как и в двухуровневой схеме, работа алгоритма на этапе (1) УФУ начинается с анализа поступившей от среды оценки предыдущей (прошлой) реакции SS. Если эта реакция полностью соответствовала ожиданиям внешней среды, то оценка отклонения SS будет равна нулю и внесённая ранее в список автоматизмов SR-пара зафиксируется в этом списке. Это обычный процесс реализации процесса генезис-погружения (П2).

Этап (2) обеспечивает вторичный процесс различения входной информации, не только сортируя её на два потока – включаемых в память или ранее неизвестных SR-пар и поиска ранее встречавшихся, но и проверяет входную информацию на связанные причинно-следственными зависимостями пары, включая их в список «стереотипы» (В1).

Таким образом, уровни страт I1 и I2 выполняют поиск номера поступившего стимула S соответственно в списках уже известных универсуму автоматизмов и стереотипов. Если стимул S ранее не отрабатывался универсумом как автоматизм или стереотип, то U-поток перетекает на шаг (3) УФУ, вызывающий генерацию случайного значения реакции R с последующей её выдачей во внешнюю среду. При этом по-прежнему отработанная SR-пара вносится в список автоматизмов для фиксации в случае успешной оценки внешней средой. Если поступивший стимул S ранее системе уже встречался и успешно не отрабатывался, то на выход универсума из списка автоматизмов выдаётся та же реакция R, которая ранее привела к успешной оценке внешней средой.

В данной схеме также предусмотрена возможность реорганизации списка SR-пар (т. е. правильных «вопросов-ответов») в случае наличия изменений во внешней среде: ставшая ошибочной SR-пара исключается из списка автоматизмов (П2), после чего на шаге (3) производится генерация нового случайного значения R (В1), которое выдаётся на выход системы, реализуя воздействие на внешнюю среду R как ответ S.

Работа системы на шаге (4) предусматривает возможность прямой выдачи на выход системы реакции R, «предсказанной» второй SR-парой из списка стереотипов. Для этого алгоритм работы системы предусматривает:

1) образование «стереотипных» связок SR-пар, как однозначно определённой причинно-следственной связи, выраженной в последовательности двух SR-пар;

2) запоминание стимула S стимула второй SR-пары (ожидаемого следствия) при поступлении в систему стимула S первой пары (причины) связки для последующей проверки и прямой выдачи соответствующей реакции;

3) проверку соответствия запомненного стимула-следствия S ожидаемому стимулу и

4) выдачу соответствующей ему реакции R на выход системы.

Из представленной схемы очевидно следует, что два типа генезис-погружения (П1, П2) и генезис-всплытия (В1, В2), обеспечивающих ведение двух SR-списков (автоматизмов и стереотипов) предоставляют универсуму дополнительное повышение жизнестойкости в условиях изменений, происходящих во внешней среде. Возможность «предсказания настоящего» (следствий) по мере запомненных в памяти SR-связок «прошлого» (причин) позволяет повысить эффективность работы системы «кирпич».

Контур универсума «кирпич» К1 «кнопка» ведёт список SR-пар автоматизмов, контур К2 «степлер» ведет список связок SR-пар как стереотипов, контур К3 «рулетка N» по-прежнему отвечает за генерацию случайной реакции универсума на воздействие внешней среды «булыжник». По сравнению с двухуровневой схемой степень «выживаемости» универсума за счёт добавления ещё трёх неинтеллектуальных элементов (степлер – весы – кран) возрастает.

Конечно же, с точки зрения прогностики связка двух элементарных SR-пар в трёхуровневой интеллектуальной системе УФУ-5 имеет свои ограничения – она не способна представить единой последовательностью длинные причинно-следственные зависимости, тем не менее, на её примере можно представить, на каких основаниях будут работать и более сложные, многоуровневые интеллектуальные суперсистемы.

Конечно же, эта достаточно простая и логичная алгоритмика стратификационного выживания универсума, образованная весьма ограниченным набором первоначальных элементов, резко снижает планку версий «случайной сборки Боинга ветром», «расчёта вероятности написания книги группой обезьян» и прочих комбинаторных версий появления жизни и воплощающего её интеллекта с глубоких исторических миллиардов лет до вполне обозримых сроков. Ведь в основания подобного рода утверждений кладётся только количественный расчёт, при универсумном же подходе учитывается и качественный (иерархически-сетевой) порядок изменения вещей. Составные части клетки молекул белка содержат около 50 аминокислот. Одна из самых пессимистических оценок определяет сборку только одной «живой» цепочки белков сроком более чем 10300 лет. Действительно, это почти нулевая вероятность (а точнее – невероятность) образования жизни во Вселенной. Однако в сочетании с трудно отрицаемым фактом существования жизни можно сделать вывод о том, что расчёт этой не/вероятности псевдо-эволюционистами производился на ложных основаниях. Точно также «ветровой» принцип сборки «Боинга» никак не вписывается в тот факт, что «Боинг» всё же существует. Комбинаторно его не должно существовать, но он – есть! Потому что в основе его образования лежит не возникновение объекта, случайно «надутого ветром», а совершенно другие основания.

Во-первых, нет ответа на вопрос, следует ли в расчётах опираться на аксиому, что во всей Вселенной существует только несколько десятков комплексов молекул и белков, способных создать жизнь? Весьма сомнительно. Возможно, что таких комплексов гораздо больше, чем 10300.

Во-вторых, никто ещё не доказал адекватным расчётом предъявленную теорию одномоментного образование жизни, согласно которой гуляли отдельные белки и атомы сами по себе и вдруг – раз! – и так ненавязчиво и креативно собрались в жизненно состоятельную конструкцию. Расчёт представлен только для одной белковой связки, а во Вселенной их одномоментно может образовываться гораздо больше, чем 10300 и временных интервалов для осуществления новых комбинаторик у Вселенной предостаточно. Только по этим причинам можно не обращать внимания на подобного рода расчёты. Но это даже не главное. Главное – то, что с уровня современного научного знания гораздо логичней выглядит не случайная, а пошаговая система само/конструирования белков, сборка, общий принцип, алгоритмика работы которой описана выше.

Вывод прост: образование жизни и интеллекта – не столько комбинаторно-случайный, сколько логично-закономерный, эволюционный процесс, выполняемый как процесс самоорганизации суперсистем за значительно (!) более короткое время.

Как это примитивно и отвратительно не звучало, но для зарождения жизни достаточно наличия всего двух структур – стабильной (материальной, малоподвижной) и динамической (информационной, движущейся). А это те же самые тектологические «сопротивления-активности». Всё остальное в развитии жизнеспособных структур в полной мере предопределено и закономерно. Более того, интеллект – это не оторванный от материи фантом, а алгоритмика мыслительных процессов, определяемая структурой межэлементных связей универсума-суперсистемы. Развитие Интеллекта начинается с близкой к нулю вероятности «попаданий» и развивается до близкой к 100 % вероятности прогностики процессов.

Никакой фантастики.

Трёхуровневая схема интеллекта соответствует переходу, развитию от схемы УФУ-3 к последовательности этапов УФУ-5, в которой функции третьего уровня исполняет замещающая суперсистему «рулетка N». Эта схема, уже снабжённая не только определённой программной, но и причинно-следственной памятью, также вполне соответствует схеме сетевого интеллекта в модели Н. М. Амосова [1, 11].

Именно трёхуровневая схема открывает возможность перехода с уровня избирательных реакций на воздействия внешней среды к «экспериментальной» проверке причинно-следственных зависимостей, возникающей при образовании следующего иерархического уровня системы.

7.1.4. Четырёхуровневая схема интеллекта

Если двухуровневая схема интеллекта – это реализация «метода проб и ошибок», трёхуровневая – «накопление опыта», то четырёхуровневая схема расширяет возможности интеллектуальной обработки информации до качественно ещё более высокого уровня – возможности осуществления предикционного «расчёта будущего» по УФУ-5. Внесённые в память системы данные уровней 1 (автоматизмы) и 2 (стереотипы), используют новый уровень 3 (вариабельность) для введения в понятийный аппарат системы ещё одной – третьей точки последовательности причинно-следственных связей – условной точки «будущего». Именно она может использоваться для предикционного расчёта, то есть для открытия системе возможности определённой прогностики «будущих» событий. Если предыдущие уровни описывали окружающий мир в классических философских терминах актуального бытия (действительности), то новый уровень позволяет говорить уже о потенциальном бытии (возможности), использующем объективную действительность как необходимые условия для реализации уже как бы «субъективных» возможностей в виде конкретных, «объективных» реакций.

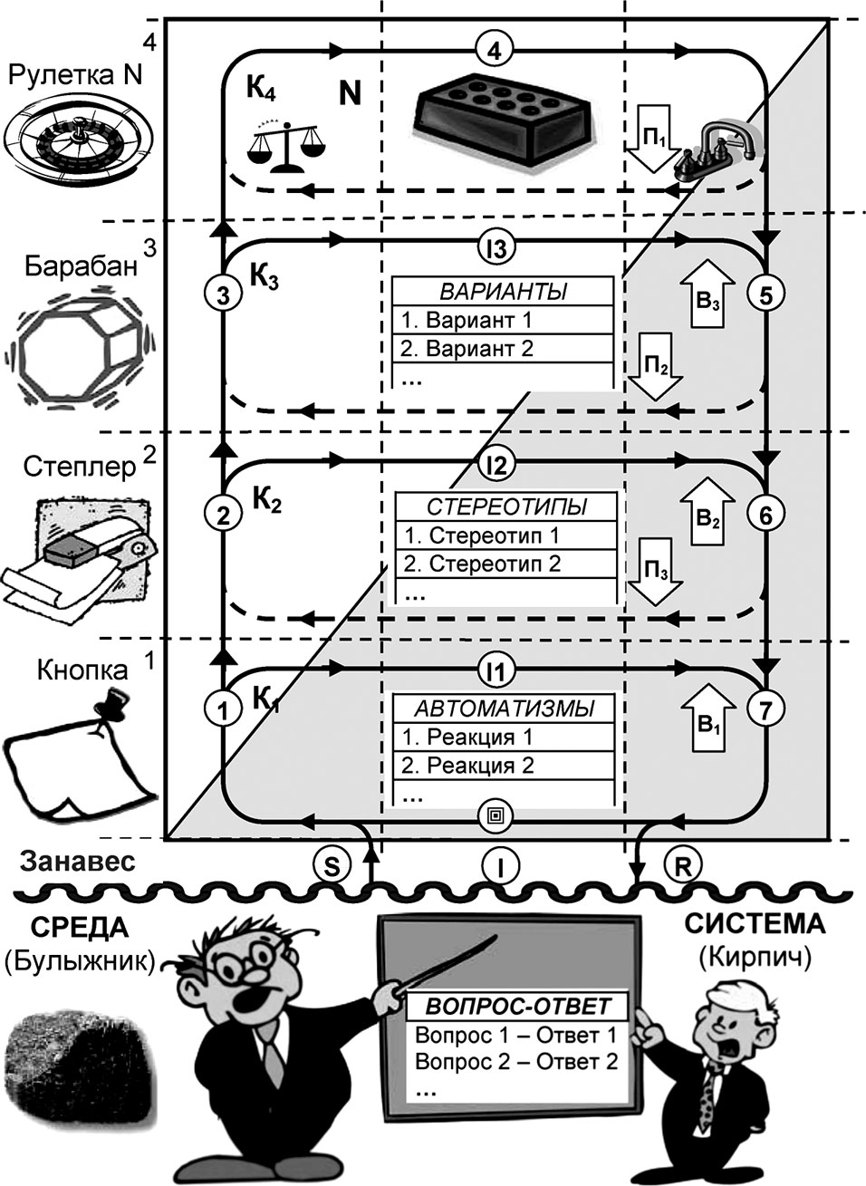

Рис. 7.5. Четырёхуровневое взаимодействие системы («кирпич») и внешней среды («булыжник») в рамках избирательной реакции U по УФУ-7

В четырёхуровневой схеме (рис. 7.5) имеется ещё один уровень трансформации U-потока, обозначенный как «барабан», собирающий более сложную причинно-следственную цепочку связей SR1-SR2-SR3. (которая может быть представлена и эквивалентным набором вложенных конструктов). На этом уровне начальную пару стимулов (конструкт) SR1-SR2 могут продолжать различные пары SR3, т. е. реакция в «настоящем времени» SR2 может определяться не только связанной с ней проверенной причинно-следственной связью реакцией SR1-пары «прошедшего времени», но может предусматривать и различные варианты развития будущих событий – SR3, SR3’, SR3” и т. д.

Таблица «варианты» позволяет производить оценку вариантов взаимодействия универсума с внешней средой с точки зрения эффективности, вероятности, адекватности и других критериев, а также открывает возможность на следующем уровне развития интеллекта выводить определённые закономерности развития событий.

Конечно же, комбинаторика реальных логических функций интеллекта содержит не 1–4 переменных (стратификационных уровней), а множество, тем не менее, принцип генезиса логических структур в суперсистемах любой сложности остаётся одним и тем же.

Четырёхуровневая схема интеллекта соответствует переходу, развитию от схемы УФУ-5 к последовательности этапов УФУ-7, в которой функции третьего уровня исполняет замещающая генератор активности и интереса «рулетка N». Эта схема, снабжённая памятью и первичной цифровой моделью предикционного расчёта, вполне соответствует схеме алгоритмического интеллекта модели Н. М. Амосова [1, 12], структурам И. В. Бощенко.

Нервная система 1-го поколения:РЕЦЕПТОР – ЭФФЕКТОР.Нервная система 2-го поколения:РЕЦЕПТОР – УЗЕЛ – ЭФФЕКТОРНервная система 3-го поколения:РЕЦЕПТОР – УЗЕЛ – ПАМЯТЬ – УЗЕЛ – ЭФФЕКТОРНервная система 4-го поколения:РЕЦЕПТОР – УЗЕЛ – ПАМЯТЬ – СОЗНАНИЕ (РАЗУМ) – ПАМЯТЬ – УЗЕЛ – ЭФФЕКТОР [10]

…и многим другим решениям интеллектологов, предлагающим свои, казалось бы, весьма различные модели организации интеллектуальных структур. Выработка различными специалистами семи этапов работы по ПФУ, и получение принципиально одной и той же схемы интеллектуальных структур, реально описывающей U-потоки, вполне демонстрирует возможности объединения описаний в общем универсумном понятийном поле.

Таким образом, четырёхуровневая схема представляет семь этапов «S. рецепция воздействий внешней среды – 1. распознавание автоматизмов – 2. распознавание стереотипов – 3. подбор вариантов реакции – 4. суперсистемное решение – 5. выбор окончательного варианта реакции – 6. использование стереотипов – 7. использование автоматизмов – R. оказание воздействия на внешнюю среду». Это – частный случай УФУ, а именно – вариант прохождения U-потоков по УФУ-7 (ПФУ).

Всю систему безинтеллектуальных элементов, начинающуюся до «кнопки» (1) и заканчивающуюся «краном» (7) нижней страты можно прикрыть занавесом. Систему «булыжник» можно переименовать в профессора, а систему «кирпич» в ученика. После этой чисто внешней реорганизации мы получим схему работы так называемого «искусственного интеллекта», в которой в процессе постановки профессором вопросов (S) ученик будет всё более и более точно отвечать (R) на них. Чем дольше будет длиться их диалог (занятие, урок, экзамен), включающий оценки профессором правильности ответов ученика, тем более точно ученик будет отвечать на вопросы профессора. В какой-то момент времени профессор обнаружит, что ученик настолько твёрдо «усвоил материал», что способен на любой поставленный вопрос дать исчёрпывающе точный ответ.

Дальнейшее увеличение стратификационных U-уровней расширяет возможности интеллекта в области отработки ещё более сложных воздействий внешней среды, представляющих длинные цепочки причинно-следственных связей. Так, в полном соответствии с U-законом Неразрывности, происходит структуризация элементов суперсистем, т. е. их самоорганизация, образующая из чисто физических элементов полноценные интеллектуальные структуры.