***

Кто бы мог подумать, приятная местность какая, да, если изнутри взглянуть, ничего так себе. Хоть здесь и присутствует злодей, серьезный, как сама смерть. Эдакий Папаша типичного американского подростка, из эпизода в эпизод старается прикончить собственного сынка. И пацан это знает. Вы прикиньте. Покамест ему удавалось избегать каждодневных отцовских козней — но кто сказал, что он и дальше будет ускользать?

Он паренек бодрый и довольно отважный — и, говоря вообще, папашу особо не винит. Старичина Бродерик — просто дурной убивец, ох ты батюшки, что ж он еще-то придумает…

Тут у нас — гигантское государство-фабрика, Град Будущего, где полно экстраполированных небоскребов 1930-х годов, с балконами и стремительными фасадами, тощеньких хромовых кариатид с пышными челками, всех мыслимых пород элегантных воздушных кораблей, парящих в грохоте и безмолвии городских бездн, золотых красоток, что загорают в садах на крышах и поворачиваются вам помахать, когда пролетаете мимо. Ракетенштадт.

А внизу по ветреным дворам и переулкам, вверх-вниз по лестницам бегают тысячи детишек, на головенках ермолки с пластиковыми пропеллерами, что трещат на ветру, сливаясь в круги, детки эти на посылках среди пластиковой зелени, носятся меж пластичных контор… Вот тебе меморандум, Эния, ступай отыщи Светозарную Пору (Елки-палки! А она что, потерялась? Папаша, видать, снова за свои фокусы!), поэтому — опять в бурленье коридоров, где куролесят собаки, где велосипеды, совсем юные хорошенькие секретарши на роликах, продуктовые тележки, круглые шапочки вечно вихрятся под огнями, на каждом углу дуэли на капсюльных или водяных пистолетах, детки ныряют за искрящиеся фонтаны ПОГОДИ-КА это ж настоящий пистолет, это ж взаправду пуля ззззиннннь! попытка засчитана, Папаша, но сегодня ты не так востер, как Малыш!

Вперед, спасать Светозарную Пору, коллегами Папаши из каких-то зловещих соображений отделенную от 24-часовых суток. Перемещаться уже затруднительно — целая система зданий, которые движутся под прямыми углами в пазах уличной сети Ракетенштадта. Также можно подымать или опускать само здание, этажей десять в секунду, до желательных высот или подземных уровней, будто шкипер подлодки перископом орудует, — хотя некоторые пути для тебя недоступны. Другим доступны, а тебе нет. Шахматы. Цель твоя — не Король, тут нет Короля, но преходящие мишени, вроде Светозарной Поры.

Бздынъ вдруг является пацан с вертящейся шапочкой, вручает Ленитропу еще одно послание и усвистывает опять. «Светозарная Пора в плену, если хочешь увидеть ее, приходи на показ для всех заинтересованных клиентов по данному адресу в 11:30 утра»… в небе, явился-не-запылился, проплывает белый циферблат, хм-м всего полчаса на сборы моей спасательной команды. В ней — Миртл Магиус, которая прилетает сюда в свекольного цвета платье с подложенными плечиками, из волос еще бигуди не выпутались, а на лице — тугая хмурь, мол, из Страны Грез вытянули… потом негр в жемчужном «зуге» и инвернесском плаще с капюшоном, зовут Максимилиан, высокая напомаженная прическа квадратом, сверхтонкие усики — он примчался со своей «крышевой» работы: уч тивый управляющий клуба «Мум-баюмба», где аристократия с Бикон-стрит что ни ночь трется подле алкашни и наркоманья из Роксбери, ага, приветьк, Энья, от-т он я! Здарова, малыша Мирть, хья, хья, хья! Чё за гонка, чув-вак? Поправляет гвоздичку в петлице, озирает комнату, все на месте, за исключеньем этого Мар-селя, но чу — знакомая музычка из музыкальной шкатулки, да, старомодная мелодийка Стивена Фостера, и точно, в балконное окно — сам Марсель, механический шахматист времен еще Второй империи, сконструированный столетье назад для великого фокусника Робер-Удена, весьма серьезного вида французский мальчишка-беженец, смешной причесон — волосы идеально обруливают уши, ни с того ни с сего начинаясь после четвертьдюймовой полоски голой пластиковой кожи, черные волосы, блестящие обувным лаком, очки в роговой оправе, держится довольно прохладно, к сожалению, с людьми слишком буквален (представьте, что было в первый раз, когда Максимилиан в-хай-де-хо-ивает такой, пальцы врастопырку, видит этого металлически-эбонитово-пластикового юного Марселя и ляпает: «Эй, чел, давай пять кожаных, чувак!» — так вот, Марсель не только дает ему выволочку за кожу — кожу во всех смыслах, — о нет, это лишь внешний уровень, дальше мы получаем долгую рацею о понятии «давания», которая тоже длится некоторое время, а потом — потом он принимается за «Чела». Эта телега обстоятельна до утомления. Фактически, Марсель и посейчас ее отнюдь не завершил.) Но все равно его изощренный мозг работы XIX века — подумать только, какое для этого понадобилось человеческое искусство, а напрочь утрачено, утрачено, как птица додо, — верно служил Чеканутой Четверке в невероятном множестве стычек с Папашиной Порчей.

Но где же в Марселе карликовый гроссмейстер, маленький Иоганн Аль-гайер? где пантограф, магниты где? Да нигде. Марсель — действительно механический шахматист. Внутри — никакой липы, что придала бы ему хоть маленько человечности. Собственно, в ЧЧ все чем-нибудь одарены и тем самым несколько обездолены — из-за своего дара несовместимы с человеческой жизнью. Миртл Магиус специализируется на магии. Умопомрачительные подвиги, людям неподвластные. Она утратила уважение к человечеству — люди неуклюжи, неудачливы, ей и хотелось бы их любить, да только любовь — единственная магия, что ей не дается. Любовь заказана ей навсегда. Прочие в ее сословье — либо гомосексуалисты, либо фанатики закона-с-порядком, либо отправились в престранные богоискательства, либо так же нетерпимы к неудаче, и хотя подружки ее — Мэри Марвел, к примеру, и Диво-Девушка — все время приглашают ее на вечеринки знакомиться с подходящими мужчинами, Миртл знает, что все это без толку… Что до Максимилиана, у него — врожденное чувство ритма, и это подразумевает любые ритмы, включая космический. А значит, никогда не бывать ему там, где поджидает бездонный люк человеческий, где из высокого окна, визжа бомбою, вылетает сейф: Максимилиан — лоцман мерзейших минных полей Земли, если только мы не будем отставать, станем держаться его как можно ближе, однако рок его — никогда не углубляться в опасность дальше ее щегольской наружности, первой пробежки мурашек по коже…

Превосходная команда, почти готова отправиться за Светозарной… а кстати? у Ленитропа-то какие дар и Черная Червоточина? Ай, да ладно вам… э-э, Светозарной Порой, собирают причиндалы, Миртл носится туда-сюда, материализуя то и сё:

Потальный Портал, мост Золотые Ворота («Ну что, берем?» — «Э-э, давай-ка вон на тот еще разок поглядим? там этот, как его, э…» — «Бруклин?» — «…ну старомодный такой с виду…» — «Бруклинский Брод?» — «Ну да, этот самый, с остренькими такими еще… как их там…»).

Бруклинский мост («Видишь ли, Миртл, в сцене погони нам следует соблюдать пропорции…» — «Иди ты». — «Если б мы были в скоростных автомобилях, тогда нам, конечно, можно было взять Золотые Ворота… а если по воздуху носиться, нужно что-нибудь постарше, поинтимнее, почеловечнее…»).

Пара в высшей степени элегантных «роллс-ройсов» («Не валяй дурака, Миртл, мы ведь договорились уже? Никаких автомобилей…»).

Маленький пластиковый руль от детской машинки («Ой ну ладно, я знаю, вы меня за старшего не признаете, но послушайте, давайте подходить разумно…»).

Удивительно ли, что сложно особо полагаться на этих идиотов, всякий день выступая на битву с Пагубным Папсиком? Ни тебе отчетливых векторов, ни силовых линий, ни сотрудничества. Решения никогда не принимаются — в лучшем случае умудряются возникнугь из хаоса жалоб, капризов, глюков и всеобщего ослизма. Не боевая команда, а гадюшник: истерики, нытье, капризы да обидки, и ни одной редкой или сказочной птахи в этом гнездышке. Выживает команда, похоже, лишь благодаря слепой судьбе, что на ощупь пробирается по тяжким небесам из фальшивого мрамора, по одной Титанической Ночи за раз. Вот поэтому Ленитроп нынче наблюдает свою коалицию с равно высокими надеждами на успех и на провал (нет, они не взаимоуничтожаются в апатии — звучат громким диссонансом, что острыми ножами растопыривается внутри). Его раздражает, что он так разделен на ся, так совершенно не способен примкнуть ни к одной стороне. Тем, кого старые пуританские проповеди клеймили как «равнодушных витий мира», нелегко влечься по стезе, Капы-в-Танках, если вам не видно, это не значит, что его там нет! Энергия внутри столь же реальна, столь же обязательна и неизбежна, как и та, что явлена снаружи. Когда в последний раз вы ощущали себя вовсю тепленьким? э? Равнодушные витии — такие же люди, как герои и мерзавцы. Им во многом выпадает больше напастей, нет? Давайте-ка вы, где б вы ни были, городская публика иль сельские жители, в подоткнутых одеялках или в переполненном автобусе, прям сейчас повернетесь к ближайшему Равнодушному Витии, хоть бы и собственному отраженью в зеркале, и… просто… споете:

Эй, дру-жище, привет, ша-бёр!

Хватит дуть-ся, есть разговор:

Что мы как чркие, ласки — днем-с-огнем, словом-не обмолвимся, у-лыбкой не мигнем? Я тебе так ска —

Жу, прия-тель, слышь сюда:

Тут не жисть-а сплошь байда…

Так, может, нам плечом к плечу и будет по пути, а

Там успеет рас-свести!

Теперь все вместе…

Пока 4-ка облачается, голоса еще некоторое время поют — в зависимости от того, насколько каждому не наплевать; Миртл выставляет напоказ щедрые просторы потрясных ляжек, а Максимилиан щерится снизу под юбки тараторящего без умолку персика, отчего смущенно хихикает подросток Марсель — в развитии, пожалуй, несколько заторможенный.

— Ну а теперь, — Ленитроп с дурошлепской заискивающей улыбочкой, — настало время сделать Паузу, Которая Освежает! — И ныряет в ледник, не успевает замереть эхо Миртлиного «Ох, господи»… свет холодной лампочки-крохотули окрашивает в синь летней ночи лицо Ленитропу, тень-отпрыску Бродерика и Наллины, их непризнанному сыну, чудовищному чаду, что родилось с гидравлическими захватами вместо рук, коим ведомо лишь, как тянуться и хватать… и сердцем, что слышимо булькает, как в животе у смешного толстяка… но поглядите, как недоуменно, как раскрепощенно его лицо — было — в те 1 ½ секунды в тусклом тленье старого простецкого ледника, что бубнит себе на своем «келвинатор»-бостонском диалекте:

— Ой да заходь, Энья, тута у мя в животьке мил-да-ласково, и добряков завались, и «Мо-окси» е, и здоровенькие «Бэби-Ру-угы»… — Вот он идет между полок-до-неба и еды-горой, сиречь пищеградов Хладоляндии (только осторожней, глядишь — и фашизмом пахнёт, за сластями карамельных расцветок таится термодинамический элитизм яснейшего пошиба, лампочки можно и свечками заменить, радио может заткнуться, но главная функция Энергосети в этой Системе — ледничество: снова замораживать бурные циклы дня, дабы сберечь этот мирок без запаха, этот кубик неизменности), штурмует хребты сельдерея, где чуть поодаль высятся глянцевые сырницы с буквами, поскальзывается на масленке, чавкает арбузом до самой корки, весело дрейфит вокруг бананов, взирает на ярь-медянку плесенных поползновении на заскорузлых пажитях старой и уже неузнаваемой запеканки… бананы! ко-кому взбрело в голову класть бананы…

Вхо-ло-ди ль или-же-ник!

О не-не-не ни-ни-ни!

Чикита Банана грит низзя! Какая-нить жуть случицца! И кому это понадобилось? Вряд ли Мамаше, а Хоган просто втюрился в Чикиту Банану, Эния частенько заходит, а братец сидит, банановую этикетку на вставший хуй себе присобачил, чтоб сподручнее справляться, весь ушел в дрочевые фантазии: засадить бы этой латине, миленькой, хоть и постарше будет, пока она в шляпке, гигантской не шляпке даже, а целом фруктовом рынке, и с дерзкой такой улыбкой ¡Ай, ай, какие же вы, янки, страстные!…вдоба-авок Папаше навряд ли, нет Папаша ни за что, но если это (тут никак холодает?) никто из нас, то (что творится с пластинкой Костыля Джоунза «Прямо фюреру в лицо», которая играет где-то в гостиной, почему звук глохнет?)… если это не я сам ненароком (осмотрись, петли какие-то скрипят), и, может, это значит, что я схожу с ума (с чего это лампочка разгорается, что за…) БАЦ в общем кто бы так ни поступил, безрассудно наплевав на рекламные объявления «Юнайтед Фрут» по радио, он к тому же только что захлопнул в леднике юного Энию, и последнему теперь остается рассчитывать лишь на Миртл, чтоб его отсюда вытащила. Стыда не оберешься, как черт знает что.

— Верно мыслишь, начальник.

— Ух, М. М., сам не знаю, что случилось…

— Нашел чем удивить. Хватайся за мой плащ.

Фьють…

— Фу. Ну что, — грит Ленитроп, — э-э, все ли мы…

— Светозарная Пора уже, вероятно, за много световых лет отсюда, — грит Мирт, — а у тебя сосулька соплей на носу. — Марсель подскакивает к рулям мобильного здания, морзит Ключевому Контролю запрос на разрешение всенаправленной предельной скорости, кое иногда предоставляется, а иногда нет, в зависимости от тайного процесса в среде разрешателей; одно из заданий 4-ки — этот процесс открыть и довести до сведения мира. На сей раз им достается Медленный Ползок, Пригородные Векторы — нижайший статус уличного движения в Ракетенштадте, присвоенный в письменной истории всего лишь раз — индейскому гомосексуалисту-детоубийце, который после акта любил вытирать свой орган о Флаг и т. д…

— Блять! — орет Максимилиан на Ленитропа, — Медленный Ползок, Пригородные Викторы! и вот какого хуя нам делать, чувак, — вплавь, что ли?

— Э, Миртл… — Ленитроп с некоторым почтением подступает к М. М., — э-э, ты не могла бы… — Господи, каждый раз на том же самом месте — как же Миртл хочется, чтобы Лохопендрик Ленитроп уже прекратил это свое соплежуйство и стал наконец мужчиной! Она закуривает, сигарета свисает из угла рта, в волосах золото; Миртл выпячивает противоположное бедро и вздыхает:

— Щас будет, — это чучело уже раздражает ее кошмарно…

И — Чу! магия сработала, вот они уже несутся по улицам-коридорам Ра-кетенштадта, аки некое длинношеее чудище морское. Ребятня муравьями вскипает на паутинках виадучных арок в вышине над городом, что окаменевшим испанским мхом застывают в полуколлапсе, ребятня переваливает через воздушные перила и сыплется на дружескую спину гладкого чудовища-градохода. Перелезает из окна в окно — все так осияны благодатью красоты, что не падают. Некоторые, само собой, — соглядатаи: вот эта хорошенькая малютка, например, с медовыми кудряшками, сарафанчик в голубую клеточку, голубые гольфики — сидит под горгульей на окне, подслушивает Максимилиана, который пустился в тяжелый запой, едва здание стронулось с места, а теперь принялся за долгое обличение Марселя, неуклюже прикрывая свою диатрибу якобы научными попытками установить, поистине ли можно полагать, будто Галльский Гений располагает какой бы то ни было «душой». Юная девица под горгульей все стенографирует. Это ценные данные для ведения психологической войны.

Впервые становится очевидно, что 4-кой и Папашиным заговором их мир не исчерпывается. Их борьба — далеко не единственная, даже не самая-самая. И впрямь: есть не только множество других борений, но и зрители, которые смотрят, как полагается зрителям, их сотни тысяч, сидят в этом затрапезном желтом амфитеатре, одно место за другим, ряды и ярусы на бесконечные мили ныряют к огромной арене, буро-желтые огни, на каменных склонах повыше разбросана еда, разломанные булочки, арахисовая скорлупа, кости, полупустые бутылки с зеленой или оранжевой сластью, костерки в крохотных укрывищах от ветра, что устроены под углами там, где стесаны сиденья, мелкие ложбинки в камне и кострище вишневых углей, на которых старухи готовят жорево из собранных отбросов, крошек, хрящей, греют на тонких сковородках, где кипит серая жирная вода, а вокруг сбираются лица детей, что ждут еды, а на ветру смуглый молодой человек, скользкий юный нож, что поджидает твою горничную за железными воротами каждое воскресенье, уводит ее в парк, к авто какого-то незнакомца и к той разновидности любви, что вам и не снилась, стоит теперь — волосы на ветру неухожены, голова отвращена от огня, холод пробирает его, горный холод в висках и под самым подбородком… а подле иных костров шушукаются женщины, вот одна выгибается то и дело поглядеть на сцену многими милями ниже, не начался ли очередной эпизод, — мимо носятся толпы студиозусов, черных, как вороны, на плечи наброшены пальто, ускользают в тот мрачный сектор, куда по традиции никто не заглядывает (ибо он отведен Предкам), голоса их тухнут, но все равно очень напряжены, драматичные такие, звучать стараются хорошо или, по крайней мере, приемлемо. Женщины по-прежнему играют в карта, курят, едят. А попробуй занять одеяло у Розиного копра, ночью похолодает. Эй — и еще пачку солдатских заодно — и сразу же возвращайся, слышишь меня? Само собой, сигаретным автоматом оказывается Марсель, кто ж еще, в очередной своей хитроумной механической личине, а в одной пачке — сообщение для одного зрителя. «Я уверен, вам не захочется, чтобы Они узнали про лето 1945-го. Встретимся в Мужском Туалете Трансвеститов, уровень L16/39C, позиция Метатрон, квадрант Огонь, кабинка Малхут. Вы знаете, во сколько. В обычную Пору. Не опаздывайте».

Что это? Что творят соперники — просачиваются в собственную публику? Ну, вообще-то нет. Сейчас это чья-то чужая публика, и сии еженощные зрелища суть заметная часть темных часов жизни Ракетостолицы. Здесь у парадокса шансов меньше, чем вы думаете.

Максимилиан — на самом дне оркестровой ямы, изображает альт-саксофониста, и всё при нем, даже Книга Тайного Интеллектуала «Мудрость великих камикадзэ» с картинками Уолта Диснея: вопящие, шерстоносые, с белыми двугранными резцами, косоглазые (очертания долгие, изощренными завитушками), кругло-черно-лакрично-песьеносые джапы, носятся по каждой странице! и когда Максимилиан не играет на этом своем саксофоне, будьте надежны — он, на сторонний случайный взгляд, будет погружен в сей рассеянный, однако благодарный труд. Миртл тем временем вернулась в леденцово-полосатую аппаратную, сидит за пультом и готовится в любой миг налететь, дабы спасти остальных, у которых наверняка (через посредство их глупости, как минимум) скоро начнутся ба-альшие неприятности. А Ленитроп шныряет по Туалету Трансвеститов, в дыму, в толпах, в жужжащих флуоресцентных лампах, в моче, горячей, как растаявшее масло, отмечает все шахер-махеры в кабинках, возле унитазов и писсуаров (тут надо выглядеть коблом, только не настолько коблом, а еще — не светить металл в жизненно важных местах, а то она скинет десять очков за каждую такую засветку, и единственные ее призы тут черным по белому: за кровь, пущенную с первой попытки, — лишних 20…) — дошло ли сообщение в сигаретной пачке, явятся ли они сами или же Папаня пришлет киллера, чтоб попробовал добиться нокаута в первом же раунде?

Ну вот и сердцевина всего: монументальная желтая конструкция высится в трущобной пригородной ночи, сквозь ее скорлупу бессонно фильтруются жизнь и предприимчивость, Наружа и Нутрь взаимопроницаются слишком быстро, слишком филигранным лабиринтом, потому гегемонии ни у того, ни у другого больше нет. Безостановочное ревю пересекает сцену, набирая толпу и редея, удивляя и вышибая слезу в нескончаемом маховике регресса:

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

Германские подлодки коммуницировали на волне 28 000 метров, что сводится примерно к 10 КГц. Полуволновая антенна должна быть 9 миль высотой или длиной, и, даже там и сям сложенная, это будь здоров антенночка. Располагается в Магдебурге. Как и немецкое отделение «Свидетелей Иеговы». Как и, хоть и временно, Ленитроп, который пытается достучаться до подлодки аргентинских анархистов, ныне пребывающей в неведомых водах. Ему уже не вполне ясно — зачем. То ли его еще разок неким образом навестил Паскудосси, то ли он однажды наткнулся на Паскудосси случайно, то ли, рассеянно ощупывая комья пыли по карманам, или в рванье, или в скатке, обнаружил то сообщение, что ему дали на зеленой кромке Овна в женевском «Cafe l’Eclipse». Знает он одно: найти Паскудосси вот прямо сейчас — его первейшая потребность.

Хранитель Антенны — свидетель Иеговы по фамилии Pop. Он только-только из лагеря Равенсбрюк, где пробыл с 36-го (или 37-го, уже не вспомнить). С такими лагерным сроком местные «G-5» полагают его достаточно политнадежным и по ночам ставят контролировать сеть длиннейшей волны в Зоне. Может, и случайность, но скорее всего в последнее время заработало некое эксцентричное правосудие, и Ленитропу надлежит заняться этим пристальнее. Ходят слухи, что в Нюрнберге идет Трибунал по Военным Преступлениям. Ленитроп слыхал от многих, но никто внятно не сообщал, кто кого судит и за что; впрочем, учтите, что речь идет по большей части о мозгах, разъеденных антиобщественными и бездумными наслаждениями.

Однако единственные люди — если такие остались, — кто станет ком-муницировать на 28 ООО метров (расстояние от Испытательного Стенда VII в Пенемюнде до Хафенштрассе в Грайфсвальде, где Ленитроп в начале августа может увидеть некий газетный снимок), помимо трехнутых аргентинских анархистов, — это неденацифицировавшиеся нацисты, которые по-прежнему шляются по свету в неучтенных подлодках и сами устраивают тайные бортовые трибуналы, судят врагов Рейха. Потому-то самое близкое к первохристианам существо и поставлено слушать вести о несанкционированных распятиях.

— Как-то ночью кто-то умирал, — рассказывает Pop, — не знаю, в Зоне или в море. Священника просил. Надо было выйти на связь и рассказать ему про священников? Обрел бы он утешение? Иногда это так мучительно. Мы правда стараемся быть христианами…

— У меня родители — конгрегационалисты, — выдает Ленитроп, — по-моему. — Их обоих все труднее вспомнить: Бродерик мутирует в Пагубного Папика, а Наллина — в шшшхххнн… (куда? Что это за слово было? Ну, неважно — чем прилежнее он гонится, тем быстрее оно ускользает.)

ПИСЬМО МАМАШИ ЛЕНИТРОП ПОСЛУ КЕННЕДИ

Ну что, приветик, Джо, как ты там. Слушай, Жидзеппе, беспокоит нас опять наш младшенький. Ты б не мог потревожить эти свои старые добрые лондонские связи еще один разок? (Честно!!) Хоть вести и лежалые, нас с Папаней они порадуют. Я еще помню, что ты сказал, когда передали тот ужас про торпедный катер, а ты еще не знал, что с Джеком. Никогда не забуду твои тогдашние слова. Мечта любого родителя, Джо, вот что это такое.

И еще, Жося (уй, не обращай внимания, просто перышко запнулось, как видишь! Неуемная Наллина допивает третий мартини, да будет тебе известно!) Мы с Папаней слыхали твою чудную речугу на заводе «ГЭ» в Питтсфилде как-то на неделе. Так держать, мистер К.! Как верно! нам надо модернизировать Массачусетс, а иначе будет только хуже и хуже. Они тут на следующей неделе собираются голосовать насчет забастовок. Разве не должен НСТК предотвращать как раз такое? Все уже рассыпается, нет, Джо? Иногда, знаешь, как оно бывает в прелестные Бостонские Воскресенья, когда небо над Холмом разломано на облака: как белый хлеб является из-под корочки, которую разнимаешь большими пальцами… Знаешь, да? Золотые тучки? Иногда я думаю — ах, Джо, мне чудится, что это падают куски Града Небесного. Извини меня — и не хотелось вдруг такого мраку нагонять, а просто… но ведь не сыплется же все, а, старый мой добрый гарвардский родитель? Иногда довольно смутно, да и только. Выглядит так, будто идет против нас, и хотя в конце все оборачивается хорошо, и мы можем оглянуться и сказать: ох ну конечно все так и должно было случиться, а иначе того-то-и-того-то бы не произошло, — все равно, пока оно происходит, в душе у меня копошится жуткий страх, пустота эдакая, и очень трудно по-настоящему верить в План, который мне постичь не дано…

Ну, в общем, ладно. Прочь, кислые мыслишки! Кыш! Мартини Номер Четыре — шаг вперед!

Джек прекрасный мальчик. Ну правда, я Джека люблю, как Хогана и Энию, как сына — родного сына. Я даже люблю его так, как не люблю своих, ха-ха! (каркает) но я ведь старая проказница, сам знаешь. Таким надежды нет…

О ВЫРАЖЕНИИ «ЧЕРЕЗ ЖОПУ НАКОСЯК»

— Я вот чего никогда не понимал про этот ваш язык, свинский янки. — Зойре весь день зовет его «свинским янки» — уморительная шуточка, от которой он никак не может отвязаться, иногда только «свин…» и вымолвит, а уже заходится в кошмарно лязгающем чахоточном хрипе-хохоте, выкашливая настораживающие тягучие мокроты всевозможных расцветок и мраморных узоров — зеленые, к примеру, как позеленевшие от времени статуи в лиственных сумерках.

— Ну да, — отвечает Ленитроп, — хочешь знать англиски, моя твоя учи англиски. Валяй, спрашивай, фриц. — Вот такие аккордные предложения вечно и доводят Ленитропа до беды.

— Почему вы про закавыки — ну там, допустим, техника не так подсоединена — говорите «сделано через жопу накосяк»? Этого я не понимаю. Через жопу сделать ничего невозможно, правда? Правильно говорить «сделано жопой», если имеется в виду какое-нибудь говно.

— Э, — грит Ленитроп.

— И это — лишь одна из множества Американских Тайн, — вздыхает Зойре, — хоть бы кто-нибудь ее мне разъяснил. Вы, очевидно, к этому неспособны.

У Зойре наглости хоть отбавляй — надо же, как придирается к чужим языкам. Однажды ночью, когда он еще был форточником, ему невероятно повезло проникнуть в зажиточный дом Минне Хлэч, астролога Гамбургской школы, которая, похоже, по самой природе своей неспособна была произносить — и даже воспринимать — умляуты над гласными. В ту ночь она как раз тяпнула, как впоследствии выяснится, передозу иеропона, и тут Зойре, который в те времена был парнишкой кудрявым и симпотным, застал ее врасплох в ее собственной спальне, возложил руку на Laufer из слоновой кости с саркастической улыбкой на шахматной морде и набитого добрым перуанским кокаином-сырцом, прямо от матушки-Земли…

— Не зовите на помощь, — советует Зойре, засветив свой липовый пузырек с кислотой, — или это хорошенькое личико стечет с костей, как ванильный пудинг. — Однако Минне на пушку не берется и давай голосить, созывая на подмогу всех дамочек своего возраста в здании, кому свойственна та же материнская двойственность по части половозрелых форточников, дескать, помогите-помогите-только-пусть-он-успеет-меня-изнасиловать. Она имела в виду завопить «Hübsch Räuber! Hübsch Räuber!», что означает «Прелестный разбойник! Прелестный разбойник!». Да только умляуты эти не выговаривает. Поэтому у нее получается «Hubschrauber! Hubschrauber!», а это значит «Вертолет! Вертолет!» — в общем, на дворе какие-то 1920-е, никто в пределах слышимости даже не знает такого слова: Винтоподъебник, это еще что такое? — никто, кроме одного-единственного ногтегрыза-параноика, студента-аэродинамика, живущего в дальнем людном дворе: этот вопль школяр слышит глухой берлинской ночью сквозь лязг трамваев, ружейные выстрелы в соседнем квартале, сквозь начинающего губного гармониста, что последние четыре часа разучивал «Deutschland Deutschland über Alles», снова и снова пропуская ноты, вглухую переебывая темп, сопя ü… berall… es… indie… ie… затем долгодолгая пауза, ох ну давай же, ишак, нащупаешь — Welt прокисает, ach, тут же исправляется… вот сквозь это все доносится до него крик Hubschrauber, винтоподъемник, ярко упадает спиральный штопор сквозь пробку воздуха над вином Земли, да, он теперь точно знает — и может ли крик этот оказаться пророчеством? предостережением (в небе их полно, серая полиция в люках с лучевыми пистолетами, что гульфиками примостились под каждым вихрящимся винтом нам сверху видно все тебе некуда бежать это твой последний переулок, последнее убежище от бури), мол, сиди и не высовывайся? Он сидит и не высовывается. И со временем становится тем «Шпёрри», которого Хорст Ахтфаден выдал шварцкоммандос. Но студент не пошел в ту ночь, не посмотрел, чего это Минне голосит. Она бы передознулась, кабы не дружок ейный Вимпе, коммивояжер «ИГ», что идет в рост на подведомственных ему Восточных Территориях, — он примчался в город, неожиданно скинув все свои образцы онейрина компашке американских туристов в горной Трансильвании, которым подавай новых кайфов, — это я, Либхен, сам не ожидал, что так рано, — однако узрел распростертое атласное существо, прочел размер зрачков и окрас кожи и тут же мухой кинулся к кожаному своему саквояжу за стимулятором и шприцем. Они вкупе со льдом в ванне и вернули ее к жизни.

— «Жопа» — усилительная частица, — высказывается матрос Будин, — как в словах «хитрожопый», «жопа-с-ручкой» — ну, в общем, когда что-нибудь происходит через пень-колоду, по аналогии говоришь «через жопу накосяк».

— Но «через жопу накосяк» значит, что пень или колода становятся косяком, — возражает Зойре.

— Да блин, нету там никакого косяка, — моргает Будин, и голос у него при этом искренне так срывается, словно кто-то вознамерился его стукнуть, — вообще говоря, это для горячего морского волка эдакая внутренняя веселуха, он изображает Уильяма Бендикса. Пускай остальные выдают Кэгни и Кэри Гранта, а специальность Будина — роли второго плана, он способен идеально изобразить Артура-Кеннеди-в-роли-младшего-братишки-Кэгни, каково? И-или верного индийца-водоноса при Кэри Гранте — Сэма Джеффи. Будин — белая шляпа на военном флоте жизни, и сие распространяется также на голосовые оттиски чутких липовых киножизней.

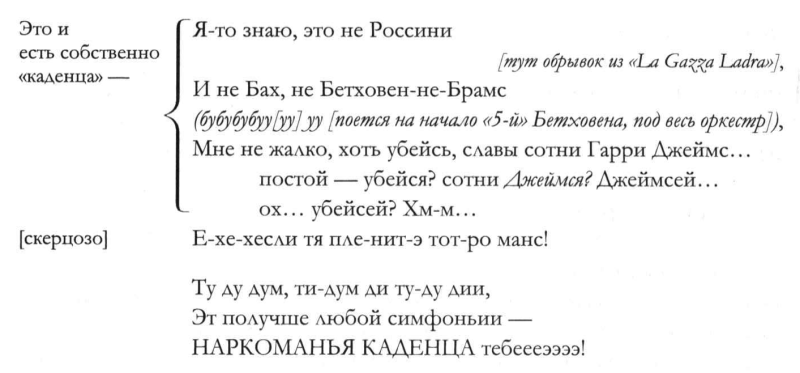

Зойре же меж тем занялся чем-то подобным с солистами-инструмента-листами — ну, пытается, обучается методом проб и ошибок: ии-йи-оу-оу, скрипит сейчас неким условным Иоахимом, играющим собственную каденцию из долго бывшего под спудом концерта Россини для скрипки (op.postb.), и по ходу дела сводит всех домашних с ума. Однажды утром Труди берет и сваливает в 82-ю воздушно-десантную и массово высаживается в покоренный город, миллион пушистых куполов в небесах, опускаются медленно, словно белый пепел тянется вслед за ее прощальным хлопком дверью.

— Он меня с ума сводит.

— Привет, Труди, ты куда это?

— Я ж тебе говорю — с ума! — и не думайте, будто жалкий этот старый ебливый наркоман ее не любит — нет же, любит, и не подумайте, будто он не молится, не записывает кропотливо желания свои на папиросных бумажках, не завертывает в них потом лучший свой сакральнейший киф и не курит его до волдырей на губах, а это у наркош сродни загадыванью желаний на вечерней звезде, не надеется в душе, что она просто еще раз взяла и хлопнула дверью, прошу тебя, пусть только дверью, пусть все закончится сим же днем ну еще всего разок, пишет он на косяке на сон грядущий, вот и все, просить больше не буду, постараюсь не просить, ты же меня знаешь, не суди меня слишком строго, пожалуйста… но сколько еще этих хлопков дверью может быть? Однажды случится последний. И все равно он продолжает это ии-ии-оу-оу с Россини, лучась своим подлючим, плюгавым уличным долголетием жизни-на-самом-краю, нет, похоже, ему не остановиться, стариковская причудь, он себя ненавидит, только она нисходит на него, сколько б он ни вглядывался в эту закавыку, все равно то и дело отчаливает в заразную каверзную каденцию… Матрос Будин понимает и старается помочь. Дабы вправить пользительную перебивку, он сочинил собственную контр-каденцию — в духе прочих популярных мелодиек с классическими заглавиями, что были особо востребованы в 1945-м («Моя прелюдия к поцелую», «Многоквартирная симфония») — как выпадает возможность, Будин мурлычет их еженедельным новеньким: Лалли только что из Любека, Сандре, бежавшей с Кляйнбюргерштрассе, — вот этот гнусный Будин с гитарой канает такой по коридору, тазом вертит, за каждой шкодливой перебежчицей, за каждой воплощенной фантазией злосекса, поет и тренькает трогательную версию:

МОЕЙ НАРКОМАНЬЕЙ КАДЕНЦЫ

Если «банка», так сладко гремит

И-зву чит-за, разительный бит —

Эт МОЯ, НАРКОМАНЬЯ, КАДЕН-ЦА-А-А-А!

А мело-одьи, за душу берут —

Кто их знает, отгуль их берут? —

(х-ха) МОЯ НАРКОМАНЬЯ КАДЕН-ЦА(А) — А-А-А!

В наши дни многоквартирник известен как «Der Platz» и заполнен почти до отказа, до самого последнего центрального двора, приятелями Зойре. Перемена неожиданна — в людной грязи ныне произрастает гораздо больше зелени, в эти задворки солнце доставляется — впервые — посредством хитроумной системы самоструганных световодов и зеркал, регулируемых в течение дня, и являет краски, доселе невиданные… кроме того, имеется дождеотводная структура, что направляет осадки в желоба, воронки, брызгоотражатели, водяные колеса, водосливы и сопла, тем самым организуя систему речек и водопадов, где нынче летом можно играть и плескаться… единственные комнаты, еще запирающиеся изнутри, отведены отшельникам, фетишистам, сбившимся с пути беглецам от оккупации, коим потребно одиночество, как наркошам потребна их наркота… кстати, об оной: повсюду в комплексе отыщутся заначки армейской дури любых видов, от подвалов до чердачных полов все завалено проволочными петлями и пластиковыми крышками от ½-грановых сиретт тартрата морфина, у которых тюбик от шприца выдавлен и пуст, разломанными коробочками амилнитрита, спертыми из противохимических комплектов, оливково-серыми жестянками бензедрина… ведутся работы по сооружению вокруг многоквартирника антиполицейского рва: чтобы не привлекал лишнего внимания, ров этот впервые в истории копается изнутри наружу, пространство непосредственно под Якобиштрассе медленно, паранойяльно выдалбливается, вылепливается, тщательно подпирается под тонкую корочку улицы, чтобы случайный трамвай вдруг не очутился в нырке, расписанием движения не предусмотренном, — впрочем, такое случалось посреди глубокой ночи, когда трамвайные огни в салоне окрашены теплом, как прозрачный бульон, при перегонах на Окраину по долгим отрезкам неосвещенного парка или вдоль звенящих заборов складских баз вдруг, словно губешки напучатся, ЁТМ, асфальт встает на дыбы, и ты ухаешь ни с того ни с сего в сырой ров каких-то параноиков, ночная смена пялится на тебя огромными глазами подземных жителей, они лицом к лицу столкнулись не столько с тобой, сколько с мучительной проблемой выбора, взаправду ли это электробус или же «пассажиры» — полицейские агенты под прикрытием щекотливое это, короче, дело, очень щекотливое.

И вот теперь, ранним утром где-то в «Der Platz» чей-то двухлетка, младенец толстенький, как молочный поросеночек, только что выучил слово «Sonnenschein».

— Сонышко, — грит младенец и показывает. — Сонышко, — и вбегает в другую комнату.

— Солнышко, — хрипло ворчит взрослый голос спросонья.

— Сонышко! — вереит дитятко и ковыляет прочь.

— Солнышко, — улыбчивый девичий голос — может, его матери.

— Сонышко! — дитя у окна, показывает ей, показывает всем на свете, кто смотрит, — вот.

ГОВНО С ГУТАЛИНОМ

— А теперь, — желает знать Зойре, — вы мне расскажете об американском выражении «Говно от Гуталина».

— Что такое, — орет матрос Будин, — мне уже задания дают? Это какое-то Непрерывное Изучение Американского Жаргона или что еще за говно? А ну выкладывай, старый дурень, — хватает Зойре за глотку и лацкан и асимметрично трясет, — ты тоже из Них, а? Ну-ка, — старик в его руках просто Тряпичный Энди, у обычно выдержанного Будина явно дурное утро на измене.

— Стой, стой, — распускает сопли изумленный Зойре, изумление, тойсь, уступает место сопливой убежденности, что волосатый американский мореман лишился рассудка…

Итак. Вы-то слыхали выражение «Говно от Гуталина». Например: «Ай, да он Говно от Гуталина не отличит!» Или: «Морпех — тебе все равно, что Гуталин, что Говно!» И вас отправляют Лук Чистить или куда похуже. Первый подтекст — то, что Говно и Гуталин пребывают в несопоставимых категориях. Ни за что не вообразить — может, просто потому, что они пахнут по-разному, — как Говно и Гуталин могут сосуществовать. Невозможно, и все тут. Человек, посторонний английскому, немецкий наркоман, вроде Зойре, не знающий ни того слова, ни другого, может счесть «Говно» неким комическим восклицанием — так некий законник в котелке, складывая бумаги и засовывая их в дубленый портфель, с улыбкой может употребить «Hofnarr, герр Обломм» и выйти из вашей камеры, скользкий тип, навсегда… или же Гафффно! — это нож мультяшной гильотины падает на некоего черно-белого политика, голова, подскакивая, катится вниз по склону, черточками показаны забавные кругленькие завихрения, и вы думаете, да, нравится мне такое дело, да, рубите, одним паразитом меньше, хафф но! Что же касается Гуталина, тут мы переходим к образованным — Францу Пёклеру, Курту Монтаугену, Берту Фибелю, Хорсту Ахтфадену и прочим, их Gut-Aula-ин — мерцающий алебастровый стадион под открытым небом в стиле Альберта Шпеера, с гигантскими хищными птицами из цемента на каждом углу, пожимают крыльями, выставив их вперед, под каждой тенью крыла — немецкое лицо под капюшоном… снаружи Зал — золотой, белое золото — в точности как один лепесток ландыша в солнечном свете 4 часов дня, безмятежный, на вершине невысокого, искусственно нивелированного холма. У него, у этого Доброго Зала талант — казаться своими привлекательными профилями на фоне благородных облаков и внушать стойкость посредством возвращения вёсен, надежд на любовь, таяния снегов и льдов, академических воскресных безмятежностей, ароматов трав, только что давленых или скошенных, или впоследствии обращенных в сено… но внутри Gut-Aula-ина все холодное и синее, как небо над головой, синее, точно инженерная синька или планетарий. Никто внутри не знает, куда смотреть. Где начнется — над нами? Внизу? За нами? В воздухе перед носом? и скоро ли…

Что ж, есть одно место, где Говно с Гуталином и впрямь сходятся, и место это — мужской туалет танцзала «Страна роз», откуда Ленитроп отбыл в сортирное странствие, как о том повествуется в Архивах Св. Вероники (таинственным макаром сохранившихся в великом госпитальном всесожжении). А надо сказать, что Говно — тот цвет, которого боится белая публика. Говно — присутствие смерти, не какого-то там абстрактно-хюдожественного персонажа с косой, но совершенно конкретного гниющего жмурика в личной теплой жопе белого человека, а это вполне себе интимно. Вот для чего предназначен белый унитаз. Много вы бурых унитазов видали? Нетушки, унитаз — цвета надгробий, классических мавзолейных колонн, этот белый фаянс — сама эмблема Непахучей и Официальной Смерти. Гуталин, так уж совпало, бывает цвета Говна. Чистильщик обуви Малькольм в туалете ляпает на башмаки Гуталин, отрабатывает кару белого человека за свой грех — за то, что родился цвета Говна-с-Гуталином. Приятно думать, что как-то субботним вечером, одним вечером, полным линди-хопа, от которого пол в «Стране роз» ходуном, Малькольм поднял голову от ботинок некоего гарвардского парнишки и встретился взглядом с Джеком Кеннеди (сыном Посла), тогда еще старшекурсником. Приятно думать, что у юного Джека над головой зажглась тогда какая-нибудь Бессмертная Башковитая Электролампочка — и прекратил ли Рыжий ветошью махать лишь на тень такта, на прореху в муаре, которой хватило бы, чтобы Джек разглядел сквозь нее, не просто сквозь, а разглядел насквозь блеск на ботинках своего соученика Энии Ленитропа? Выстроилась ли эта троица таким манером — сидя, на корточках, проходя мимо? И Джека, и Малькольма со временем убили. Судьба Ленитропа не столь ясна. Может статься, Ленитропу Они приуготовили нечто иное.

СЛУЧАЙ В ТУАЛЕТЕ ТРАНСВЕСТИТОВ

Некрупная обезьяна или орангутанг, держа что-то за спиной, бочком неприметно перемещается среди ног в чулках-сеточках, беленьких носочков, скатанных под самые лодыжки, девчачьих круглых шапочек, засунутых в вискозные аквамариновые кушаки на талиях. Наконец он добирается до Ленитропа, на котором светлый парик и длинное струящееся белое платье с контрастной тесьмой на бедрах, которое Фэй Рэй надевает для кинопробы у Роберта Армстронга на корабле (имея в виду свою историю в уборной «Страны роз», Ленитроп, возможно, выбрал этот наряд не только из подавленного желания быть оприходовану, что невообразимо, гигантской черной обезьяной, но также из атлетической невинности перед Фэй, о коей никогда не заговаривал, от силы — украдкой тыкал пальцем и шептал: «Ой, глядите…», — из какой-то честности, отваги, чистоты пред самим этим одеяньем, его широченными рукавами, чтобы где ни пройдешь, было видно, где побывал…).

В тот первый миг — рывок еще грядет:

Овраг, тираннозавр (броски с замком

И челюсти хрустят), жужжащий змей,

Что штурмом брал твой каменный приют,

Пасть — или сдаться птерозавру; нет — пока…

Пока висела я, ночь с лесом воедино,

Ждала, а факелы пылали на стенах,

Ждала единственной ночной Фигуры, —

Молилась я: но не за Джека, он

По палубам бродил с дурацким видом,

Нет, Денэм мои мысли занимал —

С ружьем и камерой, острит ослино, он

И в Черноте Земли самой иллюзии мотает,

Крутя бобину, целя в них стволом

Иль объективом, — Карл, мой режиссер,

Мое бессмертье, Карл…

Ах где же главный свет, где реплика моя…

Мы их видали под тысячей имен… «Грета Эрдман» лишь одно, у этих дамочек единственная работа — вечно съеживаться от Ужаса… ну а вернувшись с работы домой, они засыпают, как и мы, и грезят о покушениях, о заговорах против добрых и достойных людей…

Обезьян постукивает Ленитропа по заднице, вручает то, что нес, йяаххггхх это круглая железная бомба анархиста, вот что это такое, да еще и фитиль запален… Обезьян улепетывает. А Ленитроп стоит в застекленных и влажных покоях, у него поплыл грим, испуг в глазах чист, как стеклянные шарики, а губы выпячены ужаленным ну-и-какого-черта-мне-теперь-делать? Он и сказать-то ничего не может, контактер еще не появился, а голосом он себя выдаст… Фитиль горит, почти догорает. Ленитроп озирается. Все раковины и писсуары заняты. Загасить ли фитиль у кого-нибудь под хуем, прямо в струе мочи… э, но не будет ли это выглядеть так, будто я к ним пристаю? Ч-черт, иногда жалею, что я такой нерешительный… м-может, если выбрать кого послабей меня… но с другой стороны, у мелких-то рефлексы в порядке, не забывай…

От нерешительности его спасает очень высокий, толстый, несколько восточный с виду трансвестит, чей идеал, киношный и личный, судя по всему, — малютка Маргарет О’Брайен. Этот азиат как-то ухитряется выглядеть так, будто у него косички и крайняя степень задумчивости, даже в тот миг, когда он выхватывает у Ленитропа фырчащую бомбу, бежит мечет ее в пустой унитаз и нажимает на смыв, после чего разворачивается к Ленитропу и остальным — вот, мол, как хорошо я выполнил гражданский долг, и тут вдруг…

КРУППАБУМБА грохочет гигантский взрыв: вода выпрыгивает удивленным сине-зеленым языком (видали когда-нибудь, как туалет верещит: «Ай-яй!»?) из всех до единого унитазов под черными крышками, трубы выкручиваются и вопят, содрогаются стены и пол, полумесяцами и пыльными полотнами обваливается штукатурка, а щебечущие трансвеститы умолкают разом и тянутся к тому, кто поближе, — готовятся к Голосу из Громкоговорителя, который извещает:

— Это была натриевая бомба. Натрий взрывается при контакте с водой. — Значит, фитиль был фикцией, грязная ты крыса… — Вы видели, кто бросил ее в унитаз. Это опасный маньяк. Задержите его — и получите крупное вознаграждение. Ваши шкафы смогут посрамить гардероб Нормы Ширер — тот будет выглядеть мусорной корзиной в цоколе «Гимбелза».

И вот все они наскакивают на несчастного поклонника Маргарет О’Брайен, а Ленитроп, которому предназначались унижение и (теперь, когда полиция прибывает все позже и позже) сексуальное надругательство, а также пытки (Снимаю шляпу, Папсик!), тем временем ускользает, по мере выхода наружу распускает завязки атласного наряда, неохотно стягивая с набриолиненной головы сияющий парик невинности…

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС С ТАКЭСИ И ИТИДЗО, КОМИЧЕСКИМИ КАМИКАДЗЭ

Такэси высок и жирен (но не заплетает волосы, как Маргарет О’Брайен), Итидзо же малоросл и костляв. Такэси летает на «зеро», а Итидзо — на устройстве «ока»: это вообще-то длинная бомба с кабиной для Итидзо, короткими крылышками, ракетным двигателем и парочкой контрольных поверхностей в корме. Такэси пришлось ходить в Школу Камикадзэ на Формозе всего две недели. Итидзо же был вынужден учиться в школе «ока» в Токио полгода. Эти двое друг на друга не похожи, как арахисовое масло и желе. Нечестно спрашивать, кто из них что.

Они единственные камикадзэ на этой воздушной базе, расположенной в далеких своясях, на островке, до которого никому, в общем, уже и дела нет. Война идет на Лейте… затем перебирается на Иводзиму, движется к Окинаве, но неизменно слишком далека, никакие вылеты отсюда не достанут. Однако у камикадзэ — приказ, а также ссылка. Развлечений почти нет — разве что бродить по пляжам, искать дохлых Cypridinae. Это трехглазые ракообразные, формой — картофелина, с одного конца — контактные волоски. Высушенные и размолотые рачки — прекрасный источник света. Чтобы эта дрянь светилась в темноте, надо лишь налить воды. Свет голубой — жутковатый голубой с переливами, есть зеленца, порой индиго, поразительно холодная ночная синева. Безлунными или пасмурными ночами Такэси и Итидзо раздеваются догола и брызгаются друг в друга рачковым светом, бегая и хихикая под пальмами.

Каждое утро, а иногда и по вечерам Свистомозглые Суицидурни добредают до радарной хижины, крытой пальмовым листом, — глянуть, не появилось ли каких американских целей, достойных смертельного пике, где-нибудь в пределах их полетной дальности. Но всякий раз одно и то же. Старый Кэносё, сбрендивший радарщик, вечно заваривает себе это свое сакэ в отсеке с передатчиком — в дистилляторе, который подсоединил к трубке магнетрона своим адски-джапским методом, опровергающим всю западную науку, — едва ребятки появляются, этот старый пьяный подлец заходится карканьем:

— Сегодня не умилаем! Сегодня не умилаем! Извините, позалуста! — и тычет пальцем в пустые ИКО, где зеленые радиусы безмолвно обмахивают круг за кругом, таща за собой прозрачные паутины зеленого шампуня, сплошь засветка от поверхности на столько миль, что не долетишь, а роковой мандалы, от которой вздрогнут и забьются сердца, зеленого импульса авианосца, отраженного восьмикратно в круге эсминцевых росчерков, — ни шиша… нет, что ни утро — та же фигня: только случайный барашек да старый истерик Кэносё, который уже бьется на полу, давясь слюнями и языком, у него Припадок, нетерпеливо ожидаемая часть программы ежедневных визитов, и всякая судорога его старается переплюнуть предыдущую или, по крайней мере, добавить новый подвыверт — то сделает сальто назад в воздухе, то поглодает разок-другой сине-желтые ботинки Такэси с накладками из лакированной кожи, то хайку сымпровизирует:

Милый прыг в вулкан!

Десять футов глубиной

И не действует… —

а два пилота корчат рожи, хихикают и скачут по отсеку, уворачиваясь от бьющегося матерого оборванца — чего такое? Вам не понравилось хайку. Недостаточно эфемерное? Вообще не японское? Смахивает на голливудскую по-ебенъ? Что ж, капитан, — да, вы, капитан морской пехоты Эсберг из Паса-дины, — вас, только что, Озарило Тайной! (ахи и взрыв продромальных аплодисментов) и потому вы — наш Параноик… На Денъ! (оркестр разражается «Застегни свое пальто» либо иной уместно параноидальной бодрой песенкой, а изумленного состязуна буквально вздергивает на ноги и тащит в проход ведущий, который блестит лицом и играет желваками). Да, это кино! Очередная телекомедия положений из времен Второй мировой, и у вас есть шанс разобраться, что это такое на самом деле, потому что вы — выиграли (барабанная дробь, снова ахи, снова аплодисменты и свист) поездку в один конец на одного, все оплачено, на само место съемок, экзотический остров Блевко-Блядки! (оркестровая секция укулеле пускается тренькать репризу песенки для белого человека «Добро пожаловать на остров Блевко-Блядки», которую мы в последний раз слышали в Лондоне в адрес Гезы Рожавёльдьи) на гигантском «Созвездии» ТУЭ! Ночи напролет вы будете отгонять москитов-вампиров от собственного горла! Вслепую блуждать под потоками тропических ливней! Выгребать крысиные какашки из водяного бачка рядового и сержантского состава! Но не только ночные шалопайства и восторги ждут вас, капитан, поскольку днем — подъем ровно в пять утра — вы станете знакомиться с «зеро» для камикадзэ, на котором полетите! вас будут экзаменовать по всем контрольным панелям, удостоверяться, что вы знаете, где именно бомба ставится на боевой взвод! И-хи-хи-и, разумеется, вы постараетесь не путаться под ногами — у этих двух Дурковатых Джапов, Такэси и Итидзо! когда они пускаются в свои умопоморительные еженедельные приключения, якобы не замечая вашего присутствия и откровенно зловещих последствий вашего распорядка дня…

УЛИЦЫ

Ленты изоляции повисли в утреннем тумане, а ночью луна вспыхивала и гасла будто сама по себе — так вкрадчив был туман на ветру, так незрим. Теперь же, когда ветер свежеет, черные затрепанные провода, тарахтя, как гремучие змеи, сыплют желтыми искрами под небом серым, точно шляпа. Надвигается день, и зелень стеклянных изоляторов мутится и блекнет. Деревянные столбы покосились и пахнут старостью — древесиной тридцатилетней выдержки. В вышине гудят черные как смоль трансформаторы. Можно подумать, напряженный предстоит денек. Неподалеку из дымки только-только проступают тополя.

Вероятно, Земловерштрассе в Штральзунде. Такие же опустошенные окна: нутро всех комнат словно выпотрошено до черноты. Может, новая бомба завелась, которая уничтожает только интерьеры… нет… в Грайфсвальде это было. За мокрыми путями — деррики, судовые надстройки, снасти, вонь канала… Хафенштрассе в Грайфсвальде — на спину пала холодная тень огромной церкви. Не Врата Петровы разве? кряжистая кирпичная арка раскорячилась над улочкой… а может, Злютерштрассе в Старом городе Ростока… или Вандфэрберштрассе в Люнебурге, высоко-высоко шкивы на кирпичных щипцах, ажурные флюгера на самых верхушках… чего это он смотрел вверх? Вверх — как-то утром, в тумане, с любой из двух десятков этих северных улиц. Чем дальше на север, тем площе. Посреди улочки — единственная продольная канава, куда сбегает дождевая вода. Булыжники ровнее, сигарет попадается меньше. В гарнизонных часовнях звенят скворцы. Входишь в городок северной Зоны — словно туманным днем в чужую гавань с моря.

Но в каждом проулке неизбежно остается след человека, Земли. Что бы с ним ни сотворили, как бы им ни попользовались…

Были такие «военные капелланы». Кое-где тут проповедовали. Были даже солдаты, ныне уже мертвые, что сидели или стояли, слушали. Цеплялись, за что могли. Потом уходили, и кое-кто погибал, уже не возвращался в гарнизонную часовню. Духовенство, завербованное армией, вставало во весь рост и с идущими на смерть говорило о Боге, смерти, о ничто, об искуплении и спасении. Это по правде было. Довольно часто.

Даже на улице, которой вот так попользовались, случится один час, одно окрашенное предвечерье (рыже-бурое, невозможного цвета каменноугольной смолы, совершенно прозрачное) или один дождливый день, что распогодится перед сном, а во дворе одна шток-роза кружит на ветру, освеженная каплями дождя, такими жирными, что пожевать можно… одно лицо у длинной стены из песчаника, а по ту сторону шаркают лошади, шлаки войны, один пробор, вброшенный в синие тени, когда она повернула голову и взметнулась прядь, — один автобус лиц, что катит в ночи, и все спят на тихой площади, кроме водителя, в карауле Ortsschutz каком-то буром, официальном на вид мундире, старый маузер в положении «на ремень», грезы не о супостате снаружи, в болоте или тени, но о доме и постели, вот он гуляет с гражданским своим приятелем, который не при исполнении, все равно не уснуть, под деревьями, что напитались дорожной пылью и ночью, в их тенях на тротуаре, наигрывает на губной гармонике… мимо череды лиц в автобусе, позеленевших, как утопленники, бессонных, оголодавших по куреву, напуганных — не завтрашним днем, пока еще нет, но этой задержкой в ночном перегоне и тем, как легко все потерять и как будет больно…

Хоть один миг перехода, один миг, который больно потерять, должен найтись на каждой улице, что ныне равнодушно посерела торгашеством, войной, подавлением… отыскать его, научиться лелеять утраченное, — разве не сможем мы отыскать дорогу назад?

На одной такой улице в утреннем тумане к двум скользким булыжникам прилип обрывок газетной шапки с факсимиле снимка: прямо вниз, из белого лобкового куста в небесах свесился гигантский белый хуй. Наверху буквы

МБА СБРО

ИРОСИ

с логотипом некоей оккупационной газеты — шикарная улыбчивая девчонка верхом на танковой пушке, стальном пенисе со щелястой змеиной головкой, гусеницы в треугольнике 3-й Бронетанковой на свитере, что вздымается у девчонки на сиськах. Логики, самодовольного «ты-только-на-меня-глянь» в белой картинке — что в Кресте. Не просто внезапная белая генитальная атака в небесах — это еще, кажись, Древо…

Ленитроп сидит на бордюре, смотрит на картинку, и на буквы, и на девчонку со стальным хуем, что машет привет ребятки, а утро отбеливает дымку, и фигуры с тележками, или с собаками, или с велосипедами движутся мимо серо-бурыми силуэтами, сопят, коротко здороваются — голоса расплющены туманом, — уходят. Он не помнит, чтоб так долго сидел на бордюре, глядя на картинку. И однако же.

В тот миг, когда это случилось, на востоке восставала бледная Дева — голова, плечи, груди, в 17°36′ к ее непорочности на горизонте. Кое-кто из обреченных японцев полагал ее неким западным божеством. Она маячила в небе к востоку, озирала город, отданный на закланье. Солнце стояло в созвездии Льва. В величии и реве пришел огненный взрыв…

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К УНИТАЗУ

Суть в том, что Они придут и для начала перекроют воду. Потаенная живность, обитающая возле счетчика, застынет в мощном потоке света с небес… и кинется врассыпную, ища, где поглубже, потемнее, повлажнее. Перекрытие воды отлучает унитаз от мира дееспособных: когда остался только один бачок, особо ни от чего уже не избавишься — ни от наркоты, ни от говна, ни от документов, Они застопорили приток/отток, р-раз — и ты в капкане Их кадра, отходы твои копятся, твоя жопа крупным планом болтается в пустоте Их мувиолы, ждешь Их монтажного резака. Слишком поздно тебе напомнили, до чего ты зависишь от Них, — от Их небрежения, если не доброй воли: Их небрежение равно твоей свободе. Но когда Они появляются — это как будто Аполл, он дает благотворительный концерт, терзает лиру

ЦОННГГГ

Все замирает. Повисает тошнотворный сладостный аккорд… и хрен ты им насладишься. Попробуешь разыграть гамбит «Вы вполне закончили, начальник?» — а он тебе: «Вообще-то нет… нет, мерзкий ты слюнявый зануда, я и наполовину не закончил, во всяком случае — с тобой…»

Короче, разумно, чтобы клапан был чуток треснутый: в унитаз все время подтекает и если перестанет, у тебя в запасе окажется лишняя пара минут. А это тебе не обычная паранойя, не ожидание стука или телефонного звонка: нет, чтобы сидеть и слушать, когда прекратится шум, нужно психическое заболевание особого толка. Но…

Вообрази такую крайне замысловатую научную ложь: звук в космосе не распространяется. А вот, допустим, распространяется. Допустим, Они хотят скрыть от нас, что в космосе есть среда — ее когда-то называли «эфиром» — и она проводит звук в любую точку Земли. Звуконосный Эфир. Солнце ревет миллионы лет — оглушительный, печной рев на 93 миллиона миль, столь идеально ровный, что люди поколениями рождались и умирали в нем, ничего не слыша. А как его услышишь, если он не меняется?

Но порою ночами где-нибудь на темном полушарии завихрение в Звуконосном Эфире порождает мельчайший очаг беззвучия. Почти еженощно в некоей точке Мира поток звуковой энергии Снаружи отключается на несколько секунд. Солнечный рев прекращается. На краткое свое бытование область звуковой тени может упокоиться в тысяче футов над пустыней, между этажами пустой конторы или захлестнуть человека в столовке, которую окатывают из шланга каждую ночь в три часа… белый кафель, стулья и столы крепко прибиты к полу, пища в жестких коконах прозрачного пластика… и вскоре за дверью — рррннн! лязг, шурх, скрипит, открываясь, клапан, о да, ах да, Это Люди Со Шлангами, Сейчас Они Окатят Столовку…

И в этот миг Звуковая Тень нежданно-негаданно щекочет тебя кончиком пера, обволакивает солнечной тишиною, ну, скажем, с 2:36:18 до 2:36:24 по Центральному Военному Времени, если ты, конечно, не в Дангэнноне, Вирджиния, Бристоле, Теннесси, Эшвилле или Франклине, Северная Каролина, Апалачиколе, Флорида, или — тоже представимо — в Мёрдо-Мак-кензи, Южная Дакота, в Филлипсбёрге, Канзас, в Стоктоне, Эллисе либо Плейнвилле, Канзас, — смахивает на Список Потерь, скажи? который читают где-нибудь в прерии, литейные цвета долгими желобами стекают по небу, красный и багряный, темнеет толпа гражданских, прямых, почти сомкнувших ряды, точно пшеничные колосья, а у микрофона один старик в черном выкликает убитые города войны, пали Дангэннон… Бристол… Мёрдо-Маккензи… ветер алебастровых-твоих-городов сдувает со лба седые волосы, лепит из них львиный нимб, испятнанное пористое древнее лицо выглажено ветром, от света порыжело, серьезные наружные уголки век опускаются, и одно за другим, звеня по наковальне прерии, разворачиваются имена городов смерти, и, конечно, вот-вот прозвучит Бляйхероде или же Бликеро…

Ну, тут ты дал маху, герой, — это же города, расположенные на границах Часовых Поясов, всего делов-то. Ха, ха! Ты себе в штаны залез — я тебя застукал! Давай, покажи всем, чем ты там занимался, или вали отсюда, нам такие ни к чему. Сентиментальный сюрреалист — мерзость редкого пошиба.

— Итак, перечисленные восточные города живут во Восточному Военному Времени. Все прочие города на стыке — по Центральному. Только что поименованные западные города — по Центральному, а остальные вдоль этого стыка — по Горному…

Вот и все, что слышит наш Сентиментальный Сюрреалист, оттуда сваливая. Ну и славно. Он больше увлечен — или «нездорово одержим», если угодно, — мгновеньем солнечной тишины в кафельной белизне грязной забегаловки. Кажись, он туда уже наведывался (Кеноша, Висконсин?), но за каким рожном — не помнит. Его прозвали «Малыш Кеноша» — но это, может, и апокриф. Он припоминает еще лишь одну комнату, где бывал, — двуцветную, только два четких цвета, все лампы, мебель, шторы, стены, потолок, ковер, радио, даже книжные суперобложки на полках — все было либо (1) Темно-Аквамариновое, Как Дешевый Парфюм, либо (2) Сливочно-Шоколадное, Как Ботинки у ФБРовцев. Может, в Кеноше — а может, и нет. Через минуту, если поднапрячься, он вспомнит, как очутился в белой кафельной забегаловке за полчаса до шлангов. Он сидит над полупустой чашкой — очень сладкий кофе со сливками, а под блюдцем, куда пальцы не пролазят, — крошки от ананасовой плюшки. Чтоб их достать, рано или поздно блюдце придется сдвинуть. Он просто время тянет. Но нету никакого рано и никакого поздно, потому что звуковая тень накрывает его,

обволакивает столик, незримыми длинными плоскостями вихрей, принесших ее сюда, взметается прочь завитками Эфирной Плюшки, и слышна только случайными обрывками звукового мусора, что, наверно, запутались в завихрениях, голоса в морской дали находимся в точке два семь градусов два шесть минут северной, женщина кричит на каком-то пронзительном языке, океанские валы в штормовых ветрах, голос декламирует по-японски

Хи ва Ри ни катадзу

Ри ва Хо ни катадзу

Хо ва Кэн ни катадзу

Кэн ва Тэн ни катадзу

— лозунг частей камикадзэ, подразделения «ока», означает:

Неправедность не одолеет Принципа,

Принцип не одолеет Закона,

Закон не одолеет Силы,

Сила не одолеет Небес.

Хи, Ри, Хо, Кэн, Тэн, лопоча по-японски, усвистывают на долгом солнечном завихрении, а Малыш Кеноша остается за приклепанным столом, где умолк рев солнца. Впервые слышит он могучую реку своей крови, Титанический бой сердца.

Выходи под лампочку, посиди с ним, с чужаком за общим столиком. Скоро придут шланги. Мало ли — может, и ты в тень проскользнешь. Даже частичное затмение лучше, чем не узнать вовсе, — лучше, чем остаток жизни стелиться под великим небесным Вакуумом, которому тебя научили, под солнцем, чьего безмолвия тебе никогда не услыхать.

А вдруг нет никакого Вакуума? Или если есть — вдруг Они используют его против тебя? Вдруг Им удобно проповедовать остров жизни посреди пустота? Не просто Землю в космосе, но твою личную жизнь во времени? Вдруг это в Их интересах — чтобы ты поверил?

— Он пока от нас отстанет, — говорят Они друг другу. — Я его подсадил на Грозную Грезу. — Они вместе выпивают, ширяются очень-очень синтетической наркотой подкожно или внутривенно, пуляют Себе в черепа, прямо в мозговой ствол, невероятными электронно-волновыми сигналами и игриво лупят друг друга по мордасам слева наотмашь, ржут, распахнув пасти, и в их вечных глазах — ты-то ведь понимаешь… Говорят о том, как возьмут Такого-То и «подсадят его на Грезу». Они и Друг о друге так говорят, со стерильной нежностью, делясь дурными вестями на ежегодных Глумах, когда бесконечные игры разума застают коллегу врасплох: «Да уж, подсадили мы его на Грезу». Ты-то ведь понимаешь?

ОСТРОУМНЫЙ ОТВЕТ

Итидзо выходит из хижины, видит, как Такэси купается в бочке под пальмовыми листьями и гнусавит «Ду-ду-ду, ду-ду», мелодийку для кото, — Итидзо орет несется внутрь возвращается с японским пулеметом «гочкисс», модель 92, и давай его устанавливать, хрюкая и тараща глаза а-ля джиу-джитсу. Он почти приладил ленту, уже готов изрешетить Такэси в бочке, и тут —

ТАКЭСИ: Погоди-ка, погоди-ка! Это чего еще?

ИТИДЗО: Ой, это ты! А я-то… думал, это генерал Макартур в… шлюпке!

Любопытное оружие этот «гочкисс». Поставляется во множестве национальностей и этнически вписывается везде, куда ни попадет. Американские «гочкиссы» косили безоружных индейцев при Вундед-Ни. Но есть и хорошие новости: пикантные 8-мм французские «гочкиссы», когда стреляют, говорят хо-хо-хо-хо, эдак в нос, любезно-кинозвездно. Что до нашего кузена Джона Булла, немало британских тяжелых «гочкиссов» после Первой мировой были частным манером перепроданы или же пущены в переплавку. Эти растаявшие пулеметы то и дело возникали в наистраннейших местах. Один попался Пирату Апереткину в 1936-м, в поездке со Скорпией Мохлун, в Челси у Джеймса Джелло, тогдашнего короля богемских клоунов — всего лишь королька с ветви, подверженной пакостным врожденным недугам: наследственный идиотизм, сексуальные закидоны, предстающие взорам общественности в самые неподходящие моменты (как-то утром, бритвенно-четким и дождиком помытым, голый пенис свесился из мусорного бака в закоулке промзоны, который вот-вот затопит толпа озлившихся рабочих в больших кепках с пуговками; тащат трехфутовые гаечные ключи, фомки Келли, цепи, а тут голожопый кронпринц Порфирио с гигантским нимбом алюминиевой стружки на башке, рот обведен черной смазкой, нежные ягодицы ежатся на холодных отбросах, изжаленные восхитительно кусачими стальными занозами, глаза горят черно, как губы, но ой батюшки что же это, ой, как неудобно вот они выворачивают из-за угла, он и отсюда чует чернь, вот только чернь насчет Порфирио сомневается — в некотором замешательстве марш тормозит, и сии весьма некомпетентные революционеры давай дебатировать, что это за видение такое — отвлекающая помеха, размещенная здесь Управляющими, или же подлинный Декадентствующий Аристократ, за какового следует требовать выкуп, и коли так, сколько запросить… а между тем на крышах, из кирпича и рифленого железа дверных проемов уже возникают бурые правительственные войска, оснащенные британскими «гочкиссами» — которые не расплавлены, но выкуплены пулеметными дельцами и проданы ряду мелких правительств по всему миру). Возможно, в память о кронпринце Порфирио и той бойне Джеймс Джелло и хранил расплавленный «гочкисс» — а может, просто, знаете ли, очередной абсурдный выверт дорогуши Джеймса, он у нас такой непутевый…

ПО ДУШАМ, ПО-МУЖСКИ

— Сынок, я вот тут подумал, насчет этого, э, «ввинта» вашего. Это вы, ребятки, электричеством в голову вмазываетесь, ха-ха?

— Волнами, пап. Не чистым электричеством. Это ж для лохов!

— Ну да, э, волнами. «Врубаете волны», а? ха-хах. Э, скажи-ка, сынок, а по ощущению эт как? Я, почитай, всю жизнь торчал, знаешь, и-и…

— Ой, пап. Да ну тебя. На торч это вообще не похоже!

— Неплохие у нас бывали «каникулы» — так мы их называли, — и заводили они нас, прямо скажем, в довольно «странные» места…

— Но вы же всегда возвращались.

— Что?

— Ну то есть всегда подразумевалось, что, когда вернетесь, вот это будет здесь, такое же, в точности такое же, да?

— Небось, ха-ха, потому это и называлось каникулы, сынок! Потому как всегда возвращаешься в старую добрую Реаландию, а?

— Это вы всегда возвращались.

— Слушай, Эния, ты не понимаешь — это ведь опасно. Однажды подключаешься, уходишь и больше не возвращаешься — ты представь только. А?

— Хо-хо! Вот бы хорошо-то! А о чем мечтает, по-твоему, любой электроман? Ты старый гриб, вот ты кто! Вдоба-авок кто грит, что это мечта, а? М-может, она существует. Может, есть такая Машина, и она заберет нас, заберет целиком, через электроды в черепе нас засосет прям в Машину, и мы там станем жить вечно, мы и остальные души, которые в ней сидят. Она сама решает, кого засосать, вдоба-авок — когда. Тебе торч не дарил бессмертия. Ты всякий раз возвращался в умирающий кус вонючего мяса! Но Мы можем жить вечно в безупречном, честном, очищенном Электромире…

— Черт, вот что я получил, двойную Деву вместо сына…

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА «ИМИКОЛЕКСА G»

«Имиколекс G» — первый по-настоящему эректильный пластик. При наличии соответствующих раздражителей цепи образуют поперечные связи, которые усиливают молекулу и повышают межмолекулярное притяжение, в результате чего сей Поразительный Полимер выходит далеко за рамки известных фазовых диаграмм, от нежесткой резиновой аморфности до изумительной, совершенной мозаичности, жесткости, блистающей прозрачности, высокой устойчивости к температуре, погодным условиям, вакууму, сотрясениям любого рода (медленно мерцает в Пустоте. Серебро и чернота. Криволинейные вогнутые отражения звезд проплывают насквозь, по всей длине, кругами — по меридианам, четким, как меридианы акупунктуры. Что есть звезды, как не точки на теле Господнем, куда мы вставляем целительные иглы ужаса нашего и томления? Тени костей и каналов твари — подтекающие, израненные, облученные до белизны — мешаются с ее собственной тенью. Та же сплетена с костями и каналами, форма ее определяется тем, как совершается Эрекция Пластика: где быстро, где неторопливо, где болезненно, а где прохладным скользом… обменяются ли участки свойствами жесткости и яркости, допустимо ли проплыванье определенных участков над поверхностью, дабы переход обернулся лаской, где подстроить внезапные прерывания — удары, рывки — меж ласкательных этих моментов).

Очевидно, что раздражитель должен был обладать электронной природой. Варианты сигналов, отправляемых к пластиковой поверхности, немногочисленны:

(а) тонкая матрица проводов, над Имиколексической Поверхностью образующая довольно замкнутую координатную систему, посредством коей эректильные и прочие команды могут посылаться на вполне конкретный участок — скажем, площадью порядка ½ см2;

(б) система сканирующего луча — или несколько, — сходная с широкоизвестным электронным видеопотоком, каковой регулируется модуляторами и отражателями, в необходимом порядке расположенными на Поверхности (или даже под верхним слоем «Имиколекса», на стыке с тем, Что находится ниже: с тем, Что было помещено в «Имиколекс G», или же с тем, Что отрастило себе оболочку из «Имиколекса G», — зависит от того, к какой ереси вы склоняетесь. Не будем останавливаться на Первостепенной Проблеме — а именно: все, что располагается под пластиковой пленкой, так или иначе относится к Зоне Неопределенности, — однако для начинающих исследователей, могущих пасть жертвой Schwärmerei, подчеркнем, что такие обозначающие Субимиколексичность термины, как «Ядро» или «Центр Внутренней Энергии», вне теоретического дискурса не более реальны, нежели такие термины, как «Сверхзвуковая Зона» или «Центр тяжести» в других областях Науки);

(в) или же проекция на Поверхность электронного «изображения», аналогичного кинофильму. Для этого потребуется минимум три проектора — а то и больше. Точное их число сокрыто неопределенностью иного порядка — так называемым Соотношением Неопределенности Отиюмбу («Возможное функциональное расстройство γR, являющееся следствием физической модификации φΒ (х, у, ζ), прямо пропорционально мощности р субимиколек-сического расстройства γΒ, где р — необязательно целое число и определяется эмпирически»), в котором индекс R обозначает Rakete, а В — Бликеро.