Книга: Книжный вор

Назад: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «МОЯ БОРЬБА» с участием: пути домой — сломанной женщины — борца — хитреца — свойств лета — арийской лавочницы — храпуньи — двух ловкачей — и возмездия в форме леденцовой смеси

Дальше: ЧАСТЬ ПЯТАЯ «СВИСТУН» с участием: плавучей книги — игроков — маленького призрака — двух стрижек — юности руди — отверженных и набросков — свистуна и пары ботинок — трех глупостей и перепуганного мальчишки с замороженными ногами

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«ЗАВИСШИЙ ЧЕЛОВЕК»

с участием:

аккордеониста — исполнителя обещаний — славной девочки — еврейского драчуна — ярости розиной — лекции — спящего — обмена сновидениями — и нескольких страниц из подвала

АККОРДЕОНИСТ

(Тайная жизнь Ганса Хубермана)

На кухне стоял молодой человек. Он чувствовал, что ключ в руке как будто приржавел к его ладони. Он не сказал ни слова, вроде «привет» или «пожалуйста, помогите», или другую подходящую к случаю фразу. Он задал два вопроса.

* * * ВОПРОС ПЕРВЫЙ * * *

— Ганс Хуберман?

* * * ВОПРОС ВТОРОЙ * * *

— Вы еще играете на аккордеоне?

Ганс растерянно всматривался в человеческий силуэт перед собой, и тут молодой человек наскреб и подал через темноту свой голос, будто это все, что осталось от него самого.

Папа в тревоге и смятении шагнул ближе.

И прошептал кухне:

— Играю, конечно.

Все это началось много лет назад, в Первую мировую войну.

Странные они, эти войны.

Море крови и жестокости — но и сюжетов, у которых также не достать дна. «Это правда, — невнятно бормочут люди. — Можете не верить, мне все равно. Та лиса спасла мне жизнь». Или: «Тех, кто шел слева и справа, убило, а я так и стоял, единственный не получил пулю между глаз. Почему я? Я остался, а они погибли?»

История Ганса Хубермана была примерно в этом духе. Наткнувшись на нее среди слов книжной воришки, я понял, что в те дни мы с Гансом несколько раз прошли рядом, хотя ни один из нас встречи не назначал. У меня было слишком много работы. Ну а Ганс, я думаю, любыми путями старался меня избежать.

Первый раз мы оказались рядом, когда Гансу было двадцать два, он сражался во Франции. Большинство парней из его взвода горело желанием драться. Ганс же не был так решителен. Кого-то из них я по ходу дела подобрал, но до Ганса Хубермана я, можно сказать, даже не дотронулся. То ли он был везучим, то ли не заслуживал смерти, то ли его жизни была особая причина.

В армии он не высовывался ни с какого краю. Бежал в середине, полз в середине и целился так, чтобы только не злить командиров. И не был таким удальцом, чтобы его в числе первых послали на меня в атаку.

* * * МАЛЕНЬКОЕ, НО ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ * * *

За свои годы я перевидал великое множество молодых мужчин, которые думают, что идут в атаку на других таких же.

Но нет.

Они идут в атаку на меня.

Ганс оказался во Франции, провоевав почти полгода, и там ему спасло жизнь странное на первый взгляд событие. Но другой ракурс показал бы, что в бессмыслице войны событие это было как нельзя более осмысленным.

Вообще, с первого дня в армии Ганс не переставал удивляться тому, что видел на Великой войне. Это было похоже на роман с продолжением. День за днем, день за днем. За днем:

Разговор пуль.

Слегшие солдаты.

Лучшие в мире сальные анекдоты.

Застывший пот — маленький зловредный приятель, — чересчур загостившийся в подмышках и на штанах.

Больше всего ему нравилось играть в карты, потом — редкие партии в шахматы, хотя и в том и в другом Ганс был совершенно жалок. Ну и музыка. Обязательно музыка.

В части был парень на год старше Ганса — немецкий еврей по имени Эрик Ванденбург, — который научил его играть на аккордеоне. Ганс и Эрик постепенно сдружились на почве того, что обоим было не страсть как интересно воевать. Сворачивать самокрутки им нравилось больше, чем ворочаться в снегу и грязи. Раскидывать карты нравилось больше, чем раскидывать пули. Крепкая дружба была замешана на игре, табаке и музыке, не говоря уже об одном на двоих стремлении уцелеть. Одна беда — позже Эрика Ванденбурга нашли на поросшем травою холме разорванным в куски. Он лежал с открытыми глазами, обручальное кольцо украли. Я загреб его душу вместе с остальными, и мы тронулись прочь. Горизонт был цвета молока. Холодного и свежего. Пролитого между тел.

Все, что на самом деле осталось от Эрика Ванденбурга, — несколько личных вещей и захватанный пальцами аккордеон. Все, кроме аккордеона, отправили родным. Инструмент оказался слишком громоздким. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика в расположении части, и его отдали Гансу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил.

* * * А ВЫЖИЛ ОН ТАК * * *

В тот день он не пошел в бой.

Этим он был обязан Эрику Ванденбургу. Или, точнее, Эрику Ванденбургу и зубной щетке сержанта.

В то утро незадолго до выдвижения на позиции в расположение спящего взвода шагнул и потребовал внимания сержант Стефан Шнайдер. Солдаты любили его за юмор и смешные проделки, но еще больше — за то, что он ни за кем не бежал под пули. Он всегда вставал первым.

В иные дни он чувствовал потребность войти в блиндаж с отдыхающими солдатами и спросить что-нибудь вроде: «Кто тут из Пазинга?» — или: «Кто хорошо знает математику?» — или, как в судьбоносном для Ганса случае: «У кого аккуратный почерк?»

И никто не объявлялся — после того, как он вошел с таким вопросом в первый раз. Тогда рьяный молодой солдат по имени Филипп Шлинк гордо встал и ответил: «Да, командир, я из Пазинга». Ему тут же вручили зубную щетку и послали чистить сортир.

И вы, конечно, понимаете, почему никто не отозвался, когда сержант спросил, кто во взводе самый лучший каллиграф. Каждый думал, как бы перед выходом на позиции не подвергнуться сначала полной гигиенической инспекции или не подписаться на чистку забрызганных дерьмом сапог эксцентричного лейтенанта.

— Ну так как же? — подначивал Шнайдер. Прилизанные волосы у сержанта лоснились от масла, хотя одинокий вихор всегда торчал бдительным стражем на самой макушке. — Хоть кто-то из вас, негодных скотов, должен уметь нормально писать.

Вдали слышалась канонада.

Это подстегнуло.

— Слушайте, — сказал Шнайдер, — это не как обычно. Наряд займет все утро, а то и больше. — Он не смог сдержать улыбки. — Пока Шлинк вылизывал сортир, остальные шпилились в карты, но в этот раз они пойдут туда.

Жизнь или достоинство.

Сержант явно надеялся, что у одного из его людей хватит ума выбрать жизнь.

Эрик Ванденбург и Ганс Хуберман переглянулись. Если кто-нибудь сейчас вызовется, для него вся оставшаяся жизнь в этом взводе превратится в сущий ад. Трусов не любят нигде. С другой стороны, ведь надо кого-то выбрать…

Вперед так никто и не вышел, но чей-то голос, втянув шею, подтрусил к сержанту. И сел у его ног, дожидаясь хорошего пинка. Голос сказал:

— Хуберман, мой командир! — Голос принадлежал Эрику Ванденбургу. Похоже, он подумал, что его другу еще не время умирать.

Сержант прошел вперед-назад коридором солдат.

— Кто это сказал?

Он виртуозно задавал шаг, этот Стефан Шнайдер — маленький человек, который говорил, двигался и действовал второпях. Сержант вышагивал туда-сюда между двумя шеренгами, а Ганс Хуберман поднял глаза, ожидая новостей. Может, стало дурно медсестре и кто-то должен менять повязки на гноящихся конечностях раненых солдат. Может, нужно, облизав, заклеить и разослать по адресам тысячу конвертов с похоронками.

В этот миг снова выдвинулся чей-то голос, потянув за собой и несколько других.

— Хуберман, — отозвались они. Эрик даже добавил:

— Безукоризненный почерк, командир, безукоризненный.

— Ну, решено. — Округлая ухмылка маленького рта. — Хуберман. Ты.

Долговязый юный солдат выступил вперед и спросил, какое задание его ждет.

Сержант вздохнул:

— Капитану нужно написать с полсотни писем. А у него ужасный ревматизм в пальцах. Или артрит. Будешь писать за него.

Спорить не было смысла, ведь Шлинка отправили драить сортиры, а другой солдат, Пфлеггер, чуть не скончался, облизывая конверты. Язык у бедняги посинел, будто от заразы.

— Слушаюсь. — Ганс Хуберман кивнул, и с делом покончили.

Чистописание у него было сомнительное, чтоб не сказать больше, но он понял, что ему повезло. Он писал старательно, как мог, а остальные тем временем пошли в бой.

И никто не вернулся.

Так Ганс Хуберман ускользнул от меня в первый раз. На Великой войне.

Второй раз еще предстоит — в 1943 году в Эссене.

Две войны — два спасения.

Раз юношей, раз пожилым.

Немногим так везет обдурить меня дважды.

Аккордеон он возил с собой всю войну.

Вернувшись, Ганс разыскал в Штутгарте семью Эрика Ванденбурга, и вдова сказала, что он может оставить инструмент у себя. Аккордеонами у нее была завалена вся квартира, а видеть этот ей было особенно больно. И свои-то довольно напоминали ей о прошлом — как и сама профессия учителя музыки, некогда общая у них с мужем.

— Он учил меня играть, — сообщил ей Ганс, как будто от этого могло полегчать.

Может, ей и полегчало, потому что опустошенная женщина спросила, не поиграет ли ей Ганс, и беззвучно плакала, пока он тискал кнопки и клавиши в неуклюжем вальсе «Голубой Дунай». Это была любимая мелодия мужа.

— Понимаете, — объяснил ей Ганс, — он спас мне жизнь. — Свет в комнате был крохотный, а воздух — запертый. — Он… Если вам когда-нибудь что-то понадобится… — Он подвинул по столу клочок бумаги со своим именем и адресом. — Я по профессии маляр. Вашу квартиру покрашу бесплатно, когда ни попросите. — Ганс понимал, что это бесполезная компенсация, но все равно предложил.

Женщина взяла бумажку, и тут в комнату забрел карапуз и влез к ней на колени.

— Это Макс, — сказала женщина, только мальчик был слишком мал и робок и не сказал ничего. Он был худенький, с мягкими волосами и смотрел густыми илистыми глазами, как чужой человек заиграл в тягостной комнате новую песню. С одного лица на другое переводил мальчик взгляд, пока мужчина играл, а женщина плакала. Ее глазами распоряжались другие ноты. Такая грусть.

Ганс ушел.

— Ты ни разу не говорил, — сказал он мертвому Эрику Ванденбургу и штутгартскому горизонту. — Ни разу не говорил, что у тебя есть сын.

И после минутной остановки, чтобы покачать головой, Ганс вернулся в Мюнхен, полагая, что больше никогда не услышит об этих людях. А не знал он вот чего: помощь от него еще как понадобится, но не в покраске и не в ближайшие двадцать с лишним лет.

Прошло несколько недель, и Ганс вернулся к работе. В погожие месяцы работа шла бойко, и даже зимой он нередко говорил Розе, что пусть заказы и не сыплются на него дождем, но все же время от времени пробрызгивают.

Больше десяти лет все так и шло.

Родились Ганс-младший и Труди. Подрастая, они навещали папу на работе, мазали краской стены и мыли кисти.

А когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, дела с работой у Ганса как-то разладились. В отличие от большинства других Ганс не вступил в НСДАП. К этому решению он пришел путем долгих размышлений.

* * * ХОД МЫСЛЕЙ ГАНСА ХУБЕРМАНА * * *

У него не было ни образования, ни воззрений, но что-что, а справедливость он понимал.

Когда-то еврей спас ему жизнь, и забыть этого Ганс не мог.

И не мог вступить в партию, которая таким способом искала себе врагов.

К тому же, как и у Алекса Штайнера, евреями были некоторые из его верных заказчиков.

Как и многие евреи, Ганс Хуберман не верил, что эта ненависть может продержаться долго, и сознательно решил не идти вслед за Гитлером.

Во многих смыслах это решение было пагубным.

Когда начались гонения, спрос на его работу мало-помалу иссяк. Поначалу не так резко, но потом его клиенты стали пропадать. Заказы словно горстями растворялись в дрожащем фашистском мареве.

Однажды завидев на Мюнхен-штрассе своего старого верного клиента по имени Герберт Боллингер — человека с талией-экватором, говорившего на Hochdeutsch (он был из Гамбурга), — Ганс подошел и задал ему вопрос. Сначала Герберт смотрел вниз, мимо своего пуза в землю, но когда снова поднял глаза на Ганса, было ясно, что от вопроса ему неловко. И чего Гансу понадобилось его задавать?

— Что происходит, Герберт? Заказчики испаряются так, что я считать не успеваю.

Боллингер перестал мяться. Выпрямившись, он облек факт в собственный вопрос.

— Ну так ведь, Ганс… Ты в рядах?

— В каких?

Ганс Хуберман отлично знал, о чем говорит Боллингер.

— Да брось, Ганси, — настаивал тот. — Не заставляй проговаривать по буквам.

Рослый маляр отмахнулся от него и зашагал дальше.

Шли годы, евреев уже гнобили там и тут по всей стране, и вот весной 1937-го, почти стыдясь самого себя, Ганс наконец сдался. Навел кое-какие справки и подал заявление.

Заполнив анкету в штабе Партии на Мюнхен-штрассе, Ганс вышел, и на его глазах четверо мужчин швырнули несколько кирпичей в витрину торговца готовым платьем Кляйнмана. То был один из немногих еврейских магазинов, еще работавших в Молькинге. Внутри запинался человечек, битое стекло крошилось под ногами, пока он пытался наводить порядок. На двери была намалевана звезда цвета горчицы. Небрежно начертанные слова ЕВРЕЙСКАЯ МРАЗЬ подтекали по краям. Движение внутри, сперва суетливое, стало унылым, потом совсем замерло.

Ганс подошел и заглянул в магазин.

— Вам помочь?

Герр Кляйнман поднял голову. С его руки бессильно свисала метелка для пыли.

— Нет, Ганс. Прошу вас. Уходите. — Дом Йоэля Кляйнмана Ганс красил в прошлом году. Помнил троих его детей. Он видел их лица, но не мог припомнить имен.

— Я приду завтра, — сказал он, — и покрашу вам дверь.

Что он и сделал.

Это была вторая из двух его ошибок.

А первую он допустил сразу же после происшествия.

Он вернулся туда, откуда шел, и двинул кулаком в дверь, потом в окно партийного штаба. Стекло содрогнулось, но никто не ответил. Все уже собрали вещи и разошлись по домам. Последний из партийцев как раз удалялся по Мюнхен-штрассе. Услышав дребезг стекла, он заметил маляра.

Вернулся и спросил, в чем дело.

— Я передумал, — заявил Ганс.

Партиец остолбенел:

— Но почему?

Ганс оглядел костяшки своей правой руки и сглотнул. Он уже чувствовал вкус ошибки — вроде железной таблетки во рту.

— Нет, ничего. — Повернулся и зашагал домой.

За ним полетели слова.

— Подумайте еще, герр Хуберман. Сообщите нам, что решите.

Ганс сделал вид, что не услышал.

Наутро, как и обещал, он встал пораньше, но все-таки позже, чем следовало. Дверь магазина Кляйнмана была еще сырая от росы. Ганс ее вытер. Подобрал насколько возможно близкий цвет и покрыл дверь густым ровным слоем краски.

Мимо шел какой-то непримечательный человек.

— Хайль Гитлер, — сказал он Гансу.

— Хайль Гитлер, — ответил Ганс.

* * * ТРИ МАЛЕНЬКИХ, НО ВАЖНЫХ ФАКТА * * *

1. Человек, который шел мимо, был Рольф Фишер, один из главных фашистов Молькинга.

2. Не прошло и шестнадцати часов, как на двери снова появились бранные слова.

3. Ганса Хубермана не приняли в фашистскую партию. Во всяком случае — пока.

Следующий год показал: Гансу повезло, что он не отозвал своего заявления официально. Пока других принимали пачками, его поставили в список ожидающих и относились к нему с подозрением. К концу 1938 года, когда после «Хрустальной ночи» евреев вычистили полностью, заявилось гестапо. Дом обыскали, ничего подозрительного не нашли, и Ганс оказался в числе счастливчиков:

Его не тронули.

Спасло его, видимо, то, что люди знали — Ганс по крайней мере ожидает приема в партию. Из-за этого его и терпели, и даже где-то ценили как квалифицированного маляра.

А потом — у него был еще один спаситель.

Скорее всего, от всеобщего осуждения его спас аккордеон. Маляры-то были, их в Мюнхене полно, но после краткого обучения у Эрика Ванденбурга и почти двух десятилетий собственной практики Ганс Хуберман играл на аккордеоне, как никто в Молькинге. Его стилем была не виртуозность, а сердечность. И даже ошибки у него были какие-то милые.

Когда надо было отхайльгитлерить, Ганс так и делал, а по установленным дням вывешивал флаг. Казалось, все шло более или менее нормально.

Пока 16 июня 1939 года (дата уже будто зацементировалась), через полгода с небольшим после того, как на Химмель-штрассе появилась Лизель Мемингер, не произошло событие, бесповоротно изменившее жизнь Ганса Хубермана.

В тот день у него была кое-какая работа.

Он вышел из дому ровно в семь утра.

Тянул за собой тележку с кистями и красками, ничуть не подозревая, что за ним следят.

Когда он добрался до места, к нему подошел молодой незнакомец. Светловолосый, высокий, серьезный.

Мужчины посмотрели друг на друга.

— Вы будете Ганс Хуберман?

Ганс ответил коротким кивком. И потянулся за кистью.

— Буду.

— Вы случайно не играете на аккордеоне?

Тут Ганс замер, так и не тронув кисти. И снова кивнул.

Незнакомец потер челюсть, огляделся и заговорил совсем тихо, но совершенно четко.

— Вы умеете держать слово?

Ганс снял с тележки две жестянки с краской и предложил незнакомцу сесть. Прежде чем принять приглашение, юноша протянул руку и представился:

— Моя фамилия Куглер. Вальтер. Я приехал из Штутгарта.

Они сели и с четверть часа негромко говорили — и договорились встретиться позже, вечером.

СЛАВНАЯ ДЕВОЧКА

В ноябре 40-го, когда Макс Ванденбург объявился на кухне дома 33 по Химмель-штрассе, ему было двадцать четыре года. Одежда, казалось, гнула его к земле, а усталость была такова, что, почешись он сейчас — сломался бы пополам. Потрясенный и трясущийся, он стоял в дверях.

— Вы еще играете на аккордеоне?

Конечно, на самом деле вопрос был: «Вы еще согласны мне помочь?»

Папа Лизель прошел к двери, отворил ее. Опасливо оглянулся по сторонам и вернулся в дом.

— Никого, — прозвучал вывод.

Макс Ванденбург, еврей, прикрыл глаза и ссутулился, склонившись еще ниже к спасению. Даже мысль о нем была смехотворной, но все же он ее принял.

Ганс проверил, плотно ли задернуты шторы. Нельзя оставить ни щелочки. И пока Ганс проверял, Макс не выдержал. Он скрючился и сцепил руки.

Тьма погладила его.

Пальцы его пахли чемоданом, железом, «Майн кампфом» и выживанием.

И лишь когда он поднял голову, тусклый свет из коридора блеснул ему в глаза. Он заметил девочку в пижаме — она стояла, не прячась.

— Папа?

Макс вскочил, как чиркнувшая спичка. Тьма разбухла, окружив его.

— Все хорошо, Лизель, — сказал Папа. — Иди спать.

Она помедлила секунду и только потом ноги нехотя потащились за нею прочь. А когда остановилась и украдкой бросила еще один, последний взгляд на чужака посреди кухни, она распознала на столе очертания книги.

— Не бойтесь, — услышала она Папин шепот. — Она славная девочка.

Следующий час славная девочка пролежала в постели без сна, слушая тихую невнятицу фраз с кухни.

В забег еще не вышла темная лошадка…

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО ДРАЧУНА

Макс Ванденбург родился в 1916 году.

Он рос в Штутгарте.

Мальчишкой он ничего так не любил, как хорошую драку.

Первый бой случился у него в одиннадцать лет — Макс тогда был тощим, как занозистая швабра.

Венцель Грубер.

Вот с кем он подрался.

Языкастый он был, этот Грубер, и с проволочно-курчавыми волосьями. Двор захотел, чтобы они подрались, и никто из двоих не решился отказаться.

Они дрались, как чемпионы.

С минуту.

Но едва началось интересное, мальчиков растащили за воротники. Бдительный родитель.

У Макса из губы струйкой сочилась кровь.

Он попробовал ее на вкус, и вкус ему понравился.

В его округе драчунов было немного, а те, что были, дрались не кулаками. В те дни считалось, что евреи предпочитают все терпеть. Безропотно сносить унижения, а потом снова своим трудом пробиваться наверх. Понятно, не все евреи одинаковы.

* * *

Максу не исполнилось и двух лет, когда погиб отец, разорванный в куски на поросшем травою холме.

Когда ему было девять, мать окончательно разорилась. Продала музыкальную студию, в которой они и жили, и переехала с Максом в квартиру его дяди. Там он и рос — с шестью кузенами, которые колотили, злили и любили его. Схватки со старшим, Исааком, стали учебной базой для Максовых уличных сражений. Исаак отделывал его почти ежевечерне.

В тринадцать ударила новая трагедия — дядя умер.

Как и предписывает вероятность, дядя не был таким сорвиголовой, как Макс. Он был человеком того типа, что безропотно вкалывают за самое мизерное вознаграждение. Жил себе на уме и жертвовал всем ради семейства — и умер от какого-то нароста в желудке. Вроде ядовитого кегельного шара.

Как часто бывает, родня окружила его кровать и смотрела, как он капитулирует.

Почему-то где-то между горем и растерянностью Макс Ванденбург — подросток с жесткими руками, подбитыми глазами и больным зубом — переживал еще и легкое разочарование. Даже досаду. Видя, как дядя медленно тонет в постели, Макс решил, что никогда не позволит себе умереть вот так.

Дядино лицо было таким всепринимающим.

Таким желтым и безмятежным при всем свирепом сложении его черепа — бесконечной, на километры протянувшейся линии челюсти, торчащих скулах и норах глазниц. Таким спокойным, что мальчику захотелось кое-что спросить.

А где же драка? — недоумевал он.

Где воля к сопротивлению?

Конечно, в тринадцать лет Макс судил слишком сурово. Он еще не заглядывал в лицо никому, вроде меня. Пока то есть.

Вместе со всеми он стоял у кровати и смотрел, как дядя умирает — надежное слияние, от жизни к смерти. Свет в окне был серым и оранжевым, оттенка летней кожи, а дяде, казалось, стало легче, когда его дыхание улетучилось совсем.

Когда смерть меня схватит, поклялся тогда мальчик, она почувствует у себя на роже мой кулак.

Лично я такое люблю. Такую глупую отвагу.

Да.

Ужасно люблю.

С того дня Макс стал драться с большей регулярностью. Компания сорвиголов, друзей и соперников, собиралась на маленьком пятачке у Штебер-штрассе, где они и дрались в умирающем свете дня. Чистокровные немцы, случайный еврей, мальчики с востока. Неважно. Когда надо выплеснуть подростковую энергию, нет ничего лучше хорошей драки. Там даже враги были в одном шаге от дружбы.

Макс любил тесный кружок и неизвестность.

Сладость и горечь неопределенности:

Ты или тебя.

Это был такой ток в животе, что вихрится все сильнее, пока не поймешь: дальше терпеть некуда. Единственное средство — наскакивать и бить. Макс был не из тех, кто готов умереть в раздумьях.

Теперь, когда он оглядывался в прошлое, его любимой дракой была пятая по счету драка с высоким, крепким и поджарым пареньком по имени Вальтер Куглер. Им было по пятнадцать. В четырех прежних схватках побеждал Вальтер, однако на сей раз Макс предчувствовал иное. В нем текла новая кровь — кровь победы, — и она имела свойство пугать и восхищать одновременно.

Как всегда, толпа обступила их тесным кругом. Неряшливая земля. Лица зрителей словно обмотаны улыбками. Грязные пальцы тискали деньги, а в воплях и окриках было столько жизни, что не осталось ничего другого.

Боже, сколько в этом было радости и страха, сколько великолепной суеты.

Двух бойцов сковало напряжением момента, лица заряжены, подчеркнуты стрессом. Глазастая сосредоточенность.

С минуту они испытывали друг друга, потом начали сходиться ближе, рискуя больше. В конце концов, это же уличная драка, а не часовой бой за чемпионский титул. Они не могли драться весь день.

— Давай, Макс! — выкрикнул один из друзей. Без единого выдоха между словами. — Давай, Макси-Такси, вломи ему, вломи ему, еврейчик, вломи ему!

Мелкий пацан с клочковатыми мягкими волосами, сломанным носом и болотистыми глазами, Макс был на целую голову ниже соперника. Манера драться у него была совершенно неизящная: низко пригнувшись, он лез вперед, быстро выбрасывая кулаки в лицо Куглеру. Противник, явно более сильный и умелый, держался прямо и отвечал ударами, которые стабильно приходились в Максовы скулы и подбородок.

Макс напирал.

Даже по-тяжелому вбирая удары и наказание, он продолжал наступать. Кровь обесцветила его губы. Скоро она засохнет на зубах.

Вот Макса сбили с ног, зрители завыли. Потянулись руки с деньгами.

Макс поднялся.

Поднявшись с земли вторично, Макс решил сменить тактику и подманить Куглера чуть ближе, чем тот хотел подходить. И когда Куглер приблизился, сумел нанести резкий и короткий прямой в лицо. И попал. Точно в нос.

Враз ослепнув, Куглер подался назад, и тут Макс не упустил случая. Он прянул за Куглером вправо и вмазал еще раз, а ударом в ребра заставил раскрыться. Прикончившая Куглера правая Макса врезалась в подбородок. Вальтер рухнул, светлые волосы наперчились грязью. Он разбросал ноги циркулем. По лицу катились хрусталики слез, хотя Вальтер не плакал. Эти слезы из него вышибли.

Круг считал.

Они всегда считали, на всякий случай. Голоса и числа.

Обычай требовал, чтобы после боя побежденный поднял вверх руку победителя. Когда Вальтер Куглер наконец встал на ноги, он мрачно подошел к Максу и поднял его руку в небо.

— Пасиб, — сказал ему Макс.

Вальтер ответил предупреждением:

— В следующий раз я тебя убью.

За несколько следующих лет Макс Ванденбург и Вальтер Куглер подрались всего тринадцать раз. Вальтер все время хотел взять реванш за ту первую победу, которую Макс у него вырвал, а Максу хотелось повторить тот славный миг. В итоге счет был 10:3 в пользу Вальтера.

Они дрались до 1933 года, когда им исполнилось семнадцать. Невольное уважение переросло в настоящую дружбу, и жажда драки покинула их. У обоих была работа, пока в 1935-м Макса не выставили вместе с остальными евреями с механического завода Йедермана. Было это вскоре после принятия Нюрнбергских законов, лишивших евреев немецкого гражданства и запретивших браки между евреями и немцами.

— Господи, — сказал Вальтер в один вечер, когда они встретились в том закоулке, где прежде обычно дрались. — Вот жизнь была, а? Про такую ерунду и не слыхали. — Он шлепнул тыльной стороной ладони по звезде на Максовом рукаве. — Сейчас бы нам и смахнуться нельзя было.

Макс не согласился:

— Да нет, можно. Нельзя жениться на еврейке, но закон не запрещает драться с евреем..

Вальтер улыбнулся:

— Наверное, есть даже такой, который это поощряет, — но только если ты победишь.

Следующие несколько лет они виделись, мягко говоря, эпизодически. Макса, как и прочих евреев, постепенно отовсюду изгоняли, постоянно вытирали об него ноги, а Вальтер с головой ушел в работу. Печатная фирма.

Если вы из тех, кого такое интересует, то да, в те годы у Макса были кое-какие девушки. Одну звали Таня, другую Хильди. Ни одна не задержалась надолго. Времени не было — скорее всего, из-за неопределенности и растущего нажима. Максу приходилось лихорадочно искать работу. Что мог он предложить тем девушкам? К 38-му году трудно было представить, что жизнь станет еще хуже.

И тут пришло 9 ноября. «Хрустальная ночь». Ночь битого стекла.

Та самая беда, что уничтожила стольких его соплеменников, но для Макса Ванденбурга она оказалась путем к бегству. Ему было двадцать два.

Уже многие еврейские дома хирургически точно разгромили и разграбили, когда раздался дробный стук костяшек в дверь Ванденбургов. Макс, тетка, мать, братья и племянники сгрудились в гостиной.

— Aufmachen!

Семейство переглянулось. Был великий соблазн разбежаться по другим комнатам, но предчувствие — странная вещь. Они не могли пошевелиться.

Опять.

— Открывайте!

Исаак встал и подошел к двери. Дерево жило, оно еще гудело от ударов, которые только что ему достались. Исаак оглянулся на лица, обнаженные страхом, повернул замок и открыл дверь.

Как и ожидалось, за ней стоял штурмовик. В форме.

— Ни за что.

Такова была первая реакция Макса.

Он вцепился в руки матери и Сары — ближайшей к нему кузины.

— Я не поеду. Если мы не можем уехать все, то один я не поеду.

Макс лгал.

Когда остальное семейство вытолкало его, в нем, как непристойная мысль, пробилось облегчение. То, чего он чувствовать не хотел, но все равно чувствовал, да так остро, что хотелось сблевать. Как он мог? Как мог?

Но он смог.

— Ничего не бери, — сказал ему Вальтер. — Только, что на тебе. Остальное я тебе дам.

— Макс. — Это мать.

Из ящика стола она вынула ветхий клочок бумаги и сунула ему в карман куртки.

— Если вдруг… — Она еще раз напоследок обняла его, за локти. — Может, это твоя последняя надежда.

Макс заглянул в ее постаревшее лицо и поцеловал крепко-крепко, в губы.

— Пошли. — Вальтер потянул его, и вся родня стала прощаться и совать ему деньги и какие-то ценности. — Там полный хаос, и это как раз то, что надо.

* * *

Они вышли, не оглянувшись.

Это его терзало.

Если б он только обернулся, бросил последний взгляд на свою семью, выходя из квартиры. Может, тогда совесть не давила бы так. Без последнего «прощай».

Без последней сцепки взглядов.

Ничего, кроме ушедшести.

Следующие два года он отсиживался в убежище, в пустой кладовке. Там, где прежде работал Вальтер. Еды было мало. Зато полно страхов. Оставшиеся в округе евреи с деньгами эмигрировали. Евреи без денег тоже пробовали, но без особого успеха. Семья Макса попадала в последнюю категорию. Вальтер время от времени проведывал их, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды дверь ему открыл незнакомый человек.

Когда Макс услышал эту новость, все его тело как будто смяли в комок — словно страницу, измаранную ошибками. Как мусор.

И все же день за днем он старался развернуть и расправить себя, с отвращением и с благодарностью. Смятый, но почему-то не разорванный в клочки.

В середине 39-го, после шести с лишним месяцев кладовки, решили, что дальше нужно действовать иначе. Изучили бумажку, которую Макс получил, когда дезертировал. Именно так — дезертировал, не просто бежал. Так он на это смотрел сквозь абсурдность собственного облегчения. Мы уже знаем, что было написано на той бумажке:

* * * ОДНО ИМЯ, ОДИН АДРЕС* * *

Ганс Хуберман

Химмель-штрассе, 33, Молькинг

— Дело все хуже, — сказал Максу Вальтер, — теперь нас могут накрыть в любую минуту. — Много сутулились в темноте. — Неизвестно, что случится. Меня могут выследить. Надо тебе, наверное, разыскать то место… Здесь я боюсь у кого-нибудь просить помощи. Могут выдать. — Оставался только один выход. — Я поеду туда и найду этого мужика. Если он стал фашистом — что очень может быть, — развернусь и уйду. По крайней мере, будем знать, richtig?

Макс отдал Вальтеру на поездку все деньги до последнего пфеннига, и через несколько дней, когда тот вернулся, они обнялись, а потом Макс затаил дыхание.

— Ну?

Вальтер кивнул:

— Мужик хороший. До сих пор играет на аккордеоне, про который тебе рассказывала мать, — твоего отца. Он не в партии. Дал мне денег. — На том этапе Ганс Хуберман был простым списком свойств. — Довольно бедный, женат, и у них ребенок.

В Максе зажегся еще больший интерес:

— Сколько?

— Десять. Не бывает все идеально.

— Да. У детей голодные рты.

— Нам и так уже повезло.

Посидели в молчании. Его нарушил Макс:

— Наверное, он меня уже ненавидит, а?

— Не думаю. Он дал мне денег, так? Сказал, уговор есть уговор.

Через неделю пришло письмо. Ганс сообщал Вальтеру Куглеру, что постарается прислать нужные вещи, как только сможет. В письме была одностраничная карта Молькинга и Большого Мюнхена, а также прямого маршрута от станции Пазинг (что понадежнее) до порога Хуберманов. Заканчивалось письмо, как и следовало ожидать.

«Будьте осторожны».

* * *

В середине мая 40-го прибыл «Майн кампф» с ключом, изнутри подклеенным к обложке.

Этот мужик гений, решил Макс, но о поездке до Мюнхена все равно не мог думать без содрогания. Ясно, он не хотел бы — как и остальные причастные к делу, — чтобы поездка эта вообще состоялась.

Но не всегда выходит по нашему хотению.

Особенно в фашистской Германии.

И опять прошло время.

Война разгоралась.

Макс по-прежнему прятался от всего мира, но уже в другой пустой комнате.

И вот — неизбежное.

Вальтера оповестили, что его отправляют в Польшу — и дальше утверждать власть Германии над поляками и евреями равно. Ведь одни не лучше других. Время пришло.

Макс пустился в путь до Мюнхена и Молькинга, и вот он сидит на кухне у чужого человека и просит помощи, которая ему так нужна, и страдает от презрения, которого, как он чувствует, достоин.

Ганс Хуберман пожал Максу руку и представился.

В темноте сварил ему кофе.

Девочка давно ушла, но вот к прибытию приблизились еще чьи-то шаги. Та самая темная лошадка.

В темноте каждый из троих был полностью сам по себе. Каждый вглядывался. И только женщина говорила.

ЯРОСТЬ РОЗИНА

Лизель уже снова погрузилась в сон, когда в кухню ворвался несомненный голос Розы Хуберман. Он растряс девочку.

— Was ist los?

Лизель одолело любопытство — она представляла, какими тирадами может пролиться ярость Розина. На кухне определенно произошло какое-то движение и подвинулся стул.

После десяти минут мучительного самообуздания Лизель выскользнула в коридор, и увиденное немало ее изумило: Роза Хуберман стояла за плечом Макса Ванденбурга, наблюдая, как он жадно глотает ее пресловутый гороховый суп. На столе воздвиглось пламя свечки. Оно не дрожало.

Мама была мрачна.

Ее пухлая фигура тлела тревогой.

Но вместе с тем в ее лице как-то нашлось место и торжеству — и торжество было не от того, что она спасает живую душу от преследования. Оно больше походило на: «Видали? По крайней мере, этот не привередничает». Она переводила взгляд с супа на еврея, потом опять на суп.

Когда Роза снова заговорила, она только спросила, не налить ли добавки.

Макс отказался, предпочтя кинуться к раковине и стошнить. Спина его содрогалась, руки были основательно расставлены. Пальцы цеплялись за металл.

— Езус, Мария и Йозеф, — пробормотала Роза. — Еще один.

Обернувшись, Макс извинился. Слова у него вышли скользкие и мелкие, травленные кислотой.

— Простите. Кажется, переел. Желудок, знаете, слишком давно не… Наверное, не справился, столько…

— Отойдите, — велела Роза. И принялась убирать.

А когда закончила, увидела, что молодой человек у кухонного стола совершенно подавлен. Ганс сидел напротив, ковшиком сложив руки на пласте дерева.

Лизель из коридора было видно осунувшееся лицо чужака, а позади него — беспокойство, будто пачкотня, намалеванное на Мамином лице.

Она смотрела на своих приемных родителей.

Кто эти люди?

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛИЗЕЛЬ

Какими именно людьми были Ганс и Роза Хуберман — вопрос не самый простой для решения. Добрыми? До смешного неосведомленными? Не вполне нормальными?

Определить их опасное положение будет легче.

* * * ПОЛОЖЕНИЕ ГАНСА И РОЗЫ ХУБЕРМАН* * *

И вправду очень скользкое.

Более того — пугающе скользкое.

Когда в предутренний час в ваше местопроживание у самой колыбели фашизма явится еврей, вам, скорее всего, станет в высшей степени неловко. Тревожно, недоверчиво, паранойно. Тут все играет свою роль, все ведет к ползучему подозрению: последствия окажутся не самые благостные. Страх лоснится. В глазах он безжалостен.

Удивительную вещь стоит отметить: хотя этот переливающийся радугой страх так и тлел в темноте, они как-то сумели не впасть в истерику.

Мама отослала Лизель:

— Bett, Saumensch. — Голос спокойный, но твердый. Крайне необычно.

Через несколько минут вошел Папа и откинул покрывало на пустующей кровати.

— Alles gut, Лизель? Все в порядке?

— Да, Папа.

— Как видишь, у нас гость. — Лизель едва могла разглядеть в темноте рослость Ганса Хубермана. — Сегодня он будет спать здесь.

— Да, Папа.

Еще через несколько минут в комнате был Макс Ванденбург, бесшумный и бесцветный. Этот человек не дышал. Не двигался. И все же как-то перетек с порога на кровать и оказался под одеялом.

— Все в порядке?

Это снова Папа — теперь он обращался к Максу.

Ответ Макса порхнул с губ, затем пятном плесени расплылся на потолке. Так ему было стыдно.

— Да. Спасибо. — И он сказал это еще раз, когда Папа занял свое обычное место на стуле у кровати Лизель. — Спасибо.

Прошел еще час, пока Лизель наконец не заснула.

Она спала прочно и долго.

В полдевятого утра с минутами ее разбудила рука.

Голос на конце руки сообщил, что сегодня она не пойдет в школу. Будем считать, заболела.

Проснувшись окончательно, Лизель разглядывала незнакомца в кровати напротив. Из-под одеяла виднелось лишь кособокое гнездышко волос на макушке, и — ни звука, будто человек даже спать приучил себя тише прочих. С великой осторожностью Лизель прошагала вдоль спящего, выходя за Папой в коридор.

Впервые за все время и кухня, и Мама дремали. Стояла какая-то ошеломленная, предначальная тишина. К облегчению Лизель, продлилась она лишь пару минут.

Появились еда и звук ее поедания.

Мама объявила повестку дня. Усевшись у стола, она сказала:

— Слушай, Лизель. Папа тебе сегодня кое-что скажет. — Дело нешуточное — Роза даже не сказала «свинюха». Личный подвиг самоограничения. — Он поговорит с тобой, а ты слушай. Поняла?

Девочка еще не успела проглотить.

— Поняла, свинюха?

Уже лучше.

Девочка кивнула.

Когда Лизель вернулась в спальню забрать одежду, тело на второй кровати повернулось на другой бок и свернулось калачиком. Оно больше не было прямым бревном — вроде буквы «Z», оно пролегло из угла в угол кровати. Зигзагом через постель.

Теперь в усталом свете Лизель увидела его лицо. Рот у чужака открылся, а кожа была цвета яичной скорлупы. Щеки и подбородок укрывала щетина, а уши твердые и плоские. Маленький, но кривой нос.

— Лизель!

Она обернулась.

— Пошевеливайся!

И она пошевелилась — в ванную.

Переодевшись и выйдя в коридор, она поняла, что идти предстоит недалеко. Папа стоял у двери в подвал. Он очень слабо улыбнулся, зажег лампу и повел ее вниз.

Среди кип свернутой холстины, в запахе краски Папа велел ей располагаться поудобнее. На стене пламенели слова, пройденные ими когда-то.

— Мне надо тебе кое-что объяснить.

Лизель села на стопку холстин метровой высоты. Папа — на пятнадцатилитровую банку с краской. Пару минут он подбирал слова. Когда те явились, он встал на ноги, чтобы их произнести. Потер глаза.

— Лизель, — начал он тихо. — Я не знал точно, что это все случится, и потому не говорил тебе. Про меня. Про того человека наверху. — Папа прошелся из угла в угол, свет лампы умножал его тень. Свет превращал Папу в великана, туда-сюда мотающегося по стене.

Когда он остановился, тень нависла за ним, наблюдая. Всегда ведь кто-то наблюдает.

— Знаешь мой аккордеон? — спросил Папа и повел рассказ.

Он рассказал о Первой мировой войне и об Эрике Ванденбурге, о поездке к вдове павшего солдата.

— Малыш, который в тот день зашел в комнату, — тот человек наверху. Verstehst? Понимаешь?

Книжная воришка сидела и слушала историю Ганса Хубермана. Та длилась добрый час, а потом настал момент истины, который требовал весьма очевидной и непременной лекции.

— Теперь слушай, Лизель. — Папа заставил ее встать и взял за руку.

Они стояли лицом к стене.

Темные силуэты и пропись слов.

Папа держал ее пальцы крепко.

— Помнишь день рождения фюрера, когда мы вечером возвращались с костра? Помнишь, что ты мне обещала?

Девочка подтвердила. Стене она сказала:

— Что не выдам тайны.

— Точно. — Между взявшимися за руки тенями по стене разбрелись намалеванные слова: сидели у них на плечах, лежали на головах и свисали с локтей. — Лизель, если ты кому-нибудь расскажешь про человека наверху, мы все окажемся в большой беде. — Ганс шел по тонкой проволоке: нужно было напугать Лизель, чтобы она оставалась нема как могила, но и успокоить, чтобы не перенервничала. Он выдавал ей фразу за фразой и следил металлическими глазами. Отчаяние и безмятежность. — Самое малое — это нас с Мамой заберут. — Ганс явно боялся, что сейчас слишком перепугает девочку, но он рассчитал риск и решил, что лучше пересыпать страха, чем недосыпать. Согласие девочки должно быть абсолютным и непреложным.

Под конец Ганс Хуберман поглядел на Лизель Мемингер и удостоверился, что она ничего не упустила.

Он огласил ей список последствий.

— Если ты кому-нибудь скажешь про того человека…

Учительнице.

Руди.

Да неважно кому.

Важно, что в любом случае это будет наказуемо.

— Во-первых, — сказал Папа, — я заберу все твои книги до одной — и сожгу. — Это жестоко. — Я брошу их в печь или в камин. — Папа, конечно, вел себя как тиран, но так было нужно. — Поняла?

Потрясение пробило в ней дырку — очень ровную, очень аккуратную.

Навернулись слезы.

— Да, Папа.

— Дальше. — Нужно было оставаться твердым, и для этого пришлось напрячься. — Тебя заберут от меня. Ты этого хочешь?

Лизель уже плакала вовсю:

— Nein.

— Хорошо. — Пальцы Ганса крепче сжали ее руку. — Того человека заберут, а может — и нас с Мамой тоже, и мы никогда, никогда не вернемся.

Это подействовало.

Девочка стала всхлипывать так неудержимо, что Папе смертельно захотелось прижать ее к себе и крепко обнять. Он не стал. Вместо этого сел на корточки и заглянул ей прямо в глаза. И выпустил на волю самые тихие слова своей речи.

— Verstehst du mich? Ты понимаешь меня?

Девочка кивнула. Она плакала, и теперь Папа, разгромленный, сломленный, обнял ее в крашеном воздухе и керосиновом свете.

— Понимаю, Папа. Правда.

Папино тело заглушило ее голос, и они сидели так еще не одну минуту — Лизель со стиснутым дыханием и Папа, гладивший ее по спине.

Наверху, когда они вернулись, Мама сидела на кухне одинокая и задумчивая. Заметив их, она встала и поманила Лизель — она разглядела высохшие дорожки слез. Роза привлекла девочку к себе и навалила на нее свое типичное зазубренное объятье.

— Alles gut, Saumensch?

Ответ был не нужен.

Все было хорошо.

Но и ужасно тоже.

СПЯЩИЙ

Макс Ванденбург спал три дня.

В иные отрывки этого сна Лизель рассматривала его. Можно сказать, на третий день это стало у нее навязчивой идеей — проверять его, смотреть, дышит ли. Теперь она уже могла толковать его признаки жизни: движения губ, сгущение бороды, едва заметные колыхания хвороста волос на голове, подергивавшейся во сне.

Лизель часто над ним нависала, и ее посещала убийственная мысль: вдруг он только что проснулся и сквозь щелочку между веками видит ее — подсматривает, как она подсматривает. Мысль оказаться застигнутой томила и подхлестывала ее одновременно. Она ужасалась. И желала этого. И лишь когда до нее доносился Мамин оклик, Лизель заставляла себя оторвать ноги от пола, одновременно успокаиваясь и досадуя, что не увидит, как человек проснется.

Иногда, ближе к концу этого сонного марафона, Макс разговаривал.

Шелест перечисляемых имен. Список.

Исаак. Тетя Руфь. Сара. Мама. Вальтер. Гитлер.

Родные, друг, враг.

Они все были с ним под одеялом, и однажды он будто бы заспорил с собой.

— Nein, — прошептал он. И повторил семь раз: «Нет».

Подсматривая, Лизель уже отметила кое-какое сходство между собой и незнакомцем. Они оба появились на Химмель-штрассе в смятении. Обоих донимали сновидения.

Когда пришло время, Макс проснулся с неприятным восторгом непонимания. Рот его открылся через секунду после глаз, и он сел — прямой, как угольник.

— Ай!

Заплатка голоса соскользнула с губ.

Он увидел над собой перевернутое вверх тормашками лицо девочки — досадливый миг неузнавания, он потянулся к памяти: точно расшифровать, где и когда он сейчас сидит. Через пару секунд он сумел почесать голову (шорох растопки) и посмотрел на девочку. Движения у него выходили расколотые, а глаза, раз уж теперь открылись, оказались карими и топкими. Густыми и вязкими.

Безотчетным движением Лизель подалась назад.

Слишком медленно.

Чужак вытянул руку, и его пальцы, согретые постелью, сомкнулись у Лизель на запястье.

— Прошу вас.

Его голос тоже зацепился за нее, будто ногтями. Чужак вдавил его ей в мякоть.

— Папа! — Громко.

— Прошу вас! — Робко.

Был предвечерний час, серый и мерцающий, но в комнату разрешалось проникнуть лишь свету грязноватого окраса. Только его пропускала ткань штор. Если вы оптимист, представьте его бронзовым.

Войдя, Папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо. И то и другое висло на руке Лизель.

— Смотрю, вы познакомились, — сказал Папа.

Пальцы Макса начали остывать.

ОБМЕН СНОВИДЕНИЯМИ

Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чем он только думал в ту первую ночь? Теперь его ужасала сама эта мысль.

Он рассудил: все оттого, что по приезде был слишком ошеломлен. Для него есть только одно место — подвал. Холод и одиночество — пусть. Он еврей, и если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или ему подобном тайнике выживания.

— Извините, — покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал. — Теперь я все время буду внизу. Вы меня и не услышите. Я ни звука не издам.

Ганс и Роза, погрязшие в отчаянии такого положения, не возразили — даже про холод. Они натащили в подвал одеял и заправили керосиновую лампу. Роза предупредила, что еда будет скудная, на что Макс с жаром попросил носить ему только объедки — и только те, которые не нужны никому другому.

— Не-не, — заверила его Роза. — Уж я тебя постараюсь кормить.

Еще они стащили вниз матрас — с пустой кровати в комнате Лизель, — а его заменили кипой холстин: выгодный обмен.

Внизу Ганс с Максом уложили матрас под лестницей, а сбоку устроили стену из холстин. Высоты ее хватило, чтобы целиком перекрыть треугольный вход, и, по крайней мере, их легко было сдвинуть, если Максу настоятельно потребуется свежий воздух.

Папа извинился:

— Довольно убого, я понимаю.

— Лучше, чем ничего, — заверил его Макс. — Лучше, чем я заслуживаю, благодарю вас.

Еще несколько удачно расположенных банок с краской — и Ганс наконец признал: все выглядит просто грудой хлама, неряшливо сваленного в углу чтобы не мешался под ногами.

Одна беда: сдвинуть пару банок и убрать одну-две холстины — и любой сразу почует еврея.

— Ну, будем надеяться, подойдет, — сказал Ганс.

— Должно. — Макс заполз внутрь. И опять: — Благодарю вас.

Благодарю вас.

Для Макса Ванденбурга то были два самых жалких слова, какие он только мог бы произнести; с ними соперничало только «Извините». Его все время подмывало говорить обе эти фразы — пришпоривало бедствие вины.

Сколько раз за те первые часы после пробуждения ему хотелось выбраться из подвала и навсегда покинуть этот дом? Должно быть, не одну сотню.

Но каждый раз все ограничивалось лишь приступом.

Отчего становилось еще хуже.

Он хотел уйти — господи, как же он хотел этого (или, по крайней мере, хотел хотеть), но знал, что не уйдет. Это было совсем как в Штутгарте, когда он бросил родных под покровом надуманной верности.

Жить.

Жить на свете.

А расплата — муки совести и стыда.

Первые несколько дней жизни в подвале Лизель обходила Макса стороной. Отвергала его существование. Его хрустящие волосы, холодные, скользкие пальцы.

Его измученное присутствие.

Мама и Папа.

Между ними повисла суровая тягость, упала груда непринятых неудачных решений.

Они раздумывали, нельзя ли Макса перевезти.

— А куда?

Без ответа.

В этой ситуации они остались парализованы и без друзей. Максу Ванденбургу больше некуда было идти. Только они. Ганс и Роза Хуберман. Лизель раньше не видела, чтобы они смотрели друг на друга так часто и так мрачно.

Это они носили в подвал еду, они приспособили пустую банку от краски для Максовых отходов. От содержимого со всей возможной осмотрительностью должен был избавляться Ганс. Роза еще принесла Максу пару ведер горячей воды помыться. Еврей был грязен.

Всякий раз, как Лизель выходила из дому, прямо за дверью ее поджидала гора холодного ноябрьского воздуха.

Дождь моросил потоками.

Мертвые листья сползли на дорогу.

В недолгом времени навестить подвал настал черед книжной воришке. Ее заставили.

Она нерешительно ступала по лестнице, понимая, что предупреждать о себе словами нет смысла. Он подскочит от одного шарканья ее ног.

Она стояла посередине подвала и ждала; ей казалось, что стоит она в середине бескрайнего сумеречного поля. Солнце садилось за сжатые скирды холстин.

Когда Макс вылез, у него в руках был «Майн кампф». Приехав, он предложил Гансу забрать книгу, но тот сказал, чтобы Макс оставил ее себе.

Ясно, что Лизель, держа Максов обед, не могла оторвать от книги глаз. Ее она несколько раз видела в БДМ, но там ее не читали и на занятиях никак не использовали. Иногда упоминали о ее величии да обещали, что возможность изучить ее появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлерюгенда.

Макс, проследив за ее вниманием, тоже стал рассматривать книгу.

— Это? — прошептала Лизель.

В ее голосе была какая-то странная прядь, соструганная и скрутившаяся во рту.

Еврей чуть-чуть наклонил к ней голову.

— Bitte? Извините?

Она отдала гороховый суп и вернулась наверх — красная, запыхавшаяся и дура дурой.

— Это хорошая книга?

Она репетировала, что хотела сказать, в ванной, перед маленьким зеркалом. К ней еще лип запах мочи — перед тем, как она спустилась, Макс как раз пользовался банкой. «So ein G'schtank», — подумала Лизель. Ну и вонючка.

Только своя моча хорошо пахнет.

День ковылял за днем.

Каждый вечер перед тем, как погрузиться в сон, Лизель слышала, как на кухне Папа и Мама обсуждают, что они сделали, что делают теперь и чему нужно случиться дальше. При этом рядом с Лизель постоянно парил образ Макса. И всегда со страдальческим благодарным лицом и заболоченными глазами.

Только раз на кухне повысили голос.

Папа.

— Я знаю!

Голос был как терка, но Папа торопливо перевел его снова в приглушенный шепот.

— Мне нужно туда ходить, хотя бы несколько раз в неделю. Я не могу все время сидеть тут. Нам нужны деньги, и если я перестану играть, пойдут толки. Будут думать, почему я бросил. Я сказал, что на прошлой неделе ты болела, но теперь мы должны все делать как всегда.

В том-то и была трудность.

Жизнь изменилась самым диким образом, но им непременно нужно было вести себя так, будто ровно ничего не произошло.

Представьте себе, каково улыбаться, получив пощечину. Теперь представьте, каково это двадцать четыре часа в сутки.

Вот это и было оно — прятать еврея.

Дни складывались в недели, и появилось по крайней мере смирение с тем, что произошло, как в осаде, — а причиной тому были война, сдержанное слово и некий аккордеон. Кроме того, всего за полгода с небольшим Хуберманы лишились сына и обрели небывало опасную ему замену.

А Лизель больше всего потрясла перемена в Маме. По тому, как расчетливо она делила еду или как старательно обуздывала свой знаменитый язык, и даже по смягчившемуся рисунку ее картонного лица становилось ясно одно.

* * * НЕКОТОРОЕ СВОЙСТВО РОЗЫ ХУБЕРМАН * * *

Она хорошо держалась в острой ситуации.

Даже когда через месяц после Максова дебюта на Химмель-штрассе ревматическая Хелена Шмидт перестала давать белье в стирку и глажку, Роза просто села к столу и придвинула к себе миску.

— Славный суп сегодня.

Суп был ужасный.

* * *

Каждое утро, когда Лизель уходила в школу, и в те дни, когда она отваживалась поиграть в футбол или отправлялась в свой сократившийся прачечный обход, Роза тихо напоминала девочке:

— И помни, Лизель… — Она подносила палец к своим губам и замолкала. Лизель кивала, и Роза говорила: — Умница, свинюха. Теперь иди.

Верная словам Папы, а теперь — и Мамы, Лизель была славной девочкой. Она держала язык за зубами везде и всегда. Тайна была глубоко схоронена в ней.

Как всегда, ее с бельем по городу сопровождал Руди, и он без умолку болтал. Иногда они обменивались наблюдениями о своих отрядах Гитлерюгенда. Руди в первый раз упомянул садиста-вожатого по имени Франц Дойчер. Если он не говорил о замашках Дойчера, то заводил свою обычную пластинку, изображая и разыгрывая в лицах последний гол, который забил на футбольной арене Химмель-штрассе.

— Я знаю, — заверяла его Лизель. — Я там была.

— И что?

— И то, что я все видела, свинух.

— Откуда мне знать? Когда я забил, ты, скорее всего, валялась на земле и подлизывала грязь там, где я пробежал.

Пожалуй, именно Руди помог ей сохранить рассудок — своей дурацкой болтовней, лимонно-пропитанными волосами и нахальством.

Казалось, от него идут круги уверенности в то, что жизнь по-прежнему не более чем шутка, бесконечная череда забитых голов, плутовства и неизменного репертуара бессмысленного трепа.

Кроме того, оставалась еще жена бургомистра и чтение в их библиотеке. Теперь там стало холодно и с каждым приходом становилось холоднее, но Лизель все равно не могла не приходить. Девочка набирала по нескольку книжек и читала из каждой по кусочку, пока в один из дней не наткнулась на такую, от которой не смогла оторваться. Книга называлась «Свистун». Лизель она заинтересовала, во-первых, из-за редких встреч с местным свистуном Химмель-штрассе — Пфиффикусом. Она помнила, как тот горбился в старом пальто, как появился на костре в день рождения фюрера.

Первым событием в книге было убийство. Ножом. На венской улице. Неподалеку от собора Святого Стефана.

* * * МАЛЕНЬКИЙ ОТРЫВОК ИЗ «СВИСТУНА» * * *

Она лежала перепуганная в луже крови, и в ушах ее звучала странная мелодия. Она вспомнила нож, вонзенный и вынутый, и улыбку. Свистун, как всегда, улыбнулся, бегом скрываясь в черной смертельной ночи…

Лизель не понимала, от слов ли ее бьет дрожь или от холода из окна. Каждый раз, забирая и доставляя белье бургомистра, она читала по три страницы и дрожала, но так не могло продолжаться вечно.

И Макс Ванденбург тоже больше не мог выносить подвала. Он не жаловался — не имел права, — но чувствовал, что медленно распадается в холоде. Его спасение, как оказалось, крылось в чтении и письме — и в книжке под названием «Пожатие плеч».

— Лизель, — позвал Папа однажды вечером, — поди-ка.

После появления Макса в занятиях чтением у Лизель и Ганса получился изрядный перерыв. Видимо, Папа решил, что настал удобный момент возобновить учение.

— Na, komm, — сказал он девочке. — Ни к чему расслабляться. Пойди возьми какую-нибудь книжку. Как насчет «Пожатия плеч»?

Но вот что во всем этом смутило Лизель: когда она пришла с книгой в руке, Папа махнул, чтобы она шла за ним в их прежний класс. В подвал.

— Но, Папа, — попыталась она возразить, — как мы…

— А что? Там сидит чудовище?

Начало декабря, день выдался льдистый. С каждой бетонной ступенью подвал становился враждебнее.

— Пап, здесь так холодно.

— Раньше это тебе не мешало.

— Нет, но раньше не было так холодно…

Когда они спустились, Папа шепотом спросил Макса:

— Нельзя ли нам одолжить лампу?

Холсты и банки беспокойно задвигались, и свет перешел из рук в руки. Глядя на пламя, Ганс покачал головой и продолжил словами:

— Es ist ja Wahnsinn, net? Дурдом, a? — He успела рука изнутри поправить холст, Папа поймал ее. — И сам тоже выходи. Прошу тебя, Макс.

И тогда холстины медленно сдвинулись и показались исхудалые лицо и тело Макса Ванденбурга. На сыром свету он стоял в сказочном смущении. Дрожал.

Ганс тронул его за руку, подзывая ближе.

— Езус, Мария и Йозеф. Тебе нельзя тут больше оставаться. Ты замерзнешь до смерти. — Ганс обернулся. — Лизель. Налей ванну. Не очень горячую. Пусть чуток остынет.

Лизель побежала наверх.

— Езус, Мария и Йозеф.

Это донеслось до нее еще раз, когда она уже была в коридоре.

Пока Макс сидел в крохотной ванне, Лизель подслушивала за дверью, представляя, как теплая вода превращается в пар, согревая айсберг Максова тела. У Мамы и Папы в объединенной спальне-гостиной спор достиг вершины — тихие голоса бились о стену коридора.

— Там он загнется, вот увидишь.

— А если кто-нибудь заглянет?

— Да нет, будет вылезать только по ночам. Днем мы все оставляем открытым. Нечего прятать. Сидим в этой комнате, не на кухне. Лучше, если подальше от входной двери.

Молчание.

Потом Мама:

— Ладно… Да, ты прав.

— Если уж ставить на еврея, — продолжил Папа вскоре, — так, по-моему, лучше на живого. — И с того дня завелся новый порядок.

Каждый вечер в комнате Мамы и Папы зажигали камин, и безмолвно появлялся Макс. Садился в углу, весь зажатый и озадаченный — не иначе, добротой этих людей, пыткой выживания и, больше, чем всем этим, великолепием тепла.

При плотно сдвинутых шторах он засыпал на полу, сунув под голову подушку, а пламя истаивало и превращалось в пепел.

Утром он возвращался в подвал.

Безгласный человек.

Еврейская крыса, назад в нору.

Пришло и прошло Рождество с привкусом новой опасности. Как и думали, Ганс-младший не приехал домой (равно облегчение и зловещее разочарование), но, как обычно, приехала Труди, и все прошло гладко.

* * * СВОЙСТВА ГЛАДКОСТИ * * *

Макс не показывался из подвала.

Труди приехала и уехала, ничего не заподозрив.

Они решили, что Труди, при всем ее кротком поведении, довериться нельзя.

— Мы доверяем только тем, кому надо, — заявил Папа, — а это мы трое.

Была кое-какая лишняя еда — с извинениями перед Максом: не его, дескать, вера, но праздник есть праздник.

Тот не жаловался.

Какие у него могли быть основания?

Макс сказал, что он еврей по воспитанию, по крови, но теперь еврейство, как никогда прежде, ярлык — гибельная метка самой невезучей невезучести.

И тут же воспользовался случаем посочувствовать Хуберманам, что их сын не приехал домой. Папа ответил, что тут никто из них не властен.

— В конце концов, — сказал он, — ты и сам должен знать: юноша — еще мальчишка, а мальчишка имеет право заупрямиться.

На том и покончили.

Первые несколько недель у камина Макс оставался бессловесен. Теперь, когда он раз в неделю принимал нормальную ванну, Лизель увидела, что волосы у него — больше не гнездо из прутьев, а, скорее, шапка перьев, болтающихся с головы. Все еще стесняясь чужака, она шепотом сказала Папе:

— У него волосы как перья.

— Что? — Пламя заглушало слова.

— Я говорю, — снова зашептала она, склоняясь ближе, — у него волосы как перья…

Ганс Хуберман перевел взгляд на Макса и кивнул, соглашаясь. Не сомневаюсь, ему хотелось бы иметь такой глаз, как у этой девочки. Они и не догадывались, что Макс слышал каждое слово.

Иногда Макс приносил с собой «Майн кампф» и читал, сидя у огня и закипая от прочитанного. На третий раз Лизель в конце концов набралась храбрости и задала свой вопрос:

— Это — хорошая книга?

Макс поднял глаза от страниц, собрал пальцы в кулак и снова разжал их. Отмахнувшись от гнева, он улыбнулся девочке. Отвел назад свой перистый чуб, потом сбил его на глаза.

— Это лучшая книга на свете. — Посмотрел на Папу, потом на Лизель. — Она спасла мне жизнь.

Девочка передвинулась и скрестила ноги. И тихо спросила:

— А как?

И в гостиной по вечерам началось время историй. Рассказов тихих, едва слышных. Мозаика жизни еврейского уличного драчуна по кусочкам складывалась перед ними.

Иногда в голосе Макса Ванденбурга звучал юмор, хотя материальность этого голоса была сродни трению: будто камнем тихонько терли по огромному валуну. Местами его голос был глубок, местами расцарапан до дыр, а местами крошился совсем. Глубже всего он был в сожалении, а отламывался на кончике шутки или очередного Максова самоосуждения.

— Иисусе распятый! — такой была самая обычная реакция на рассказы Макса Ванденбурга, за которой обычно следовал вопрос.

* * * ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ * * *

И сколько ты пробыл в той комнате?

А где сейчас Вальтер Куглер?

И ты не знаешь, что случилось с твоей семьей?

А куда ехала та храпунья?

Счет 10:3 не в твою пользу!

Чего ради ты и дальше с ним дрался?

Когда Лизель оглядывалась на события своей жизни, те вечера в гостиной оказывались едва ли не самыми яркими воспоминаниями. Она так и видела пламя, полыхающее на Максовом яично-скорлупном лице, и даже пробовала языком человеческий привкус его слов. Блюдо его спасения подавалось кусок за куском, будто Макс отрезал каждый от себя и подавал им на тарелке.

— Я такой черствый!

Говоря это, он поднял локоть, загораживая лицо рукой.

— Бросить своих. Явиться сюда. Подвергнуть вас всех опасности… — Изгнав из себя все, он взмолился. Его лицо было избито скорбью и отчаянием. — Извините меня. Вы мне верите? Извините меня, я так виноват, так…

Его руку лизнуло пламя, и Макс отдернул локоть.

Все молча смотрели на него, пока Папа не встал и не подошел к нему ближе. Сел рядом.

— Обжег локоть?

Однажды вечером Папа, Макс и Лизель сидели у огня. Мама была на кухне. Макс опять читал «Майн кампф».

— А знаешь что? — спросил Ганс. Он наклонился к огню. — Лизель вообще-то и сама неплохо читает. — Макс опустил книгу. — У вас с ней больше общего, чем на первый взгляд. — Папа оглянулся, не идет ли Роза. — Она тоже любит как следует подраться.

— Папа!

Лизель на исходе своих одиннадцати лет и по-прежнему тощая, как грабли, привалившись к стене, опешила.

— Я ни разу не дралась!

— Чш-ш, — рассмеялся Папа. Махнул ей, чтобы понизила голос и опять наклонился, на сей раз — к девочке. — А кто это задал тогда трепку Людвигу Шмайклю, а?

— Я ни разу… — Она осеклась. Отпираться дальше не было смысла. — Откуда ты узнал?

— Я встретил в «Кноллере» его папу.

Лизель спрятала лицо в ладони. А когда убрала руки, задала главный вопрос:

— Ты сказал Маме?

— Шутишь? — Ганс подмигнул Максу и шепотом добавил: — Ты ведь еще жива, правда?

В тот вечер к тому же Папа играл дома на аккордеоне в первый раз за несколько месяцев. Играл с полчаса, а потом задал Максу вопрос:

— А ты учился?

Лицо в углу наблюдало за пламенем.

— Учился. — Долгая пауза. — До девяти лет. А потом мать продала студию и перестала преподавать. Оставила у себя только один инструмент, но скоро перестала заниматься со мной, потому что я отказывался. Дурак был.

— Нет, — сказал Папа. — Ты был мальчишка.

А по ночам Лизель Мемингер и Макс Ванденбург проявляли другое свое сходство. Каждый в своей комнате видел свой страшный сон и просыпался: одна — с криком, утопая в простынях, другой — жадно глотая воздух рядом с дымящим огнем.

Иногда, если Лизель с Папой около трех еще читали, они слышали пробуждение Макса.

— Ему снится, как тебе, — говорил тогда Папа, и один раз, растревоженная звуками Максовых страхов, Лизель решила встать. Выслушав его историю, она хорошо могла представить, что именно видит Макс в сновидениях, — разве что не могла определить, какая точно глава навещает его каждую ночь.

Лизель тихонько прошла по коридору до спальни-гостиной.

— Макс?

Шепот был мягкий — облачко в горле сна.

Для начала не раздалось никакого ответа, но скоро Макс сел и обыскал темноту.

Папа не вышел из ее комнаты, и Лизель села у камина по другую сторону от Макса. У них за спиной громко спала Мама. Она вполне могла бы потягаться с той храпуньей из поезда.

От огня уже ничего не осталось, кроме заупокойного дыма, одновременно мертвого и умирающего. И в то утро были еще голоса.

* * * ОБМЕН СНОВИДЕНИЯМИ * * *

Девочка: Расскажи. Что ты видишь, когда тебе вот так снится?

Еврей:…Я вижу, будто оборачиваюсь и машу на прощанье.

Девочка: У меня тоже есть страшные сны.

Еврей: Что ты видишь?

Девочка: Поезд, и моего братика мертвым.

Еврей: Братика?

Девочка: Он умер, когда я ехала сюда, по дороге.

Девочка и еврей вместе: Jа — да.

Приятно было бы сказать, что после этой маленькой победы ни Лизель, ни Макс больше не страдали от своих страшных видений. Было бы приятно, но это неправда. Кошмары приходили к ним, как и прежде, в точности как лучший игрок у противника, про которого ходят слухи, будто он подвернул ногу или заболел — но вот он, разминается вместе с остальными, готовится выйти на поле. Или как поезд, по расписанию прибывающий к ночному перрону, волоча за собой на веревке воспоминания. Куда-то волоком, волоком. Все время неуклюже подпрыгивая.

Изменилось лишь одно — Лизель сообщила Папе, что уже большая и сама справится со своими снами. Секунду-другую казалось, что его это огорчило, но, как всегда бывает с Папой, он сразу прицелился в правильные слова.

— Ну, слава богу. — На полпути он усмехнулся. — По крайней мере, смогу поспать по-людски. А то этот стул меня уже доконал. — Он приобнял девочку, и они двинулись на кухню.

Время шло, и два очень различных мира все четче обособлялись друг от друга: один в стенах дома номер 33 по Химмель-штрассе, другой — тот, что оставался и крутился снаружи. Хитрость была в том, чтобы не перемешивать их.

Во внешнем мире Лизель училась находить новые выгоды. Однажды под вечер, возвращаясь домой с пустым бельевым мешком, она приметила газету, торчавшую из урны. Еженедельное издание «Молькингского Экспресса». Лизель подцепила газету и принесла домой, чтобы подарить Максу.

— Я подумала, — сказала она, — может, тебе понравится разгадывать кроссворды, чтобы убить время.

Макс оценил подарок и, чтоб газета оказалась подобрана не напрасно, прочел ее от корки до корки, а через несколько часов показал Лизель кроссворд, разгаданный целиком, кроме одного слова.

— Проклятое семнадцать по вертикали, — сказал он.

В феврале 1941 года на свой двенадцатый день рождения Лизель получила еще одну новую старую книгу и приняла ее с благодарностью. Книга называлась «Люди из грязи», и в ней было про очень странных отца и сына. Лизель обняла Папу и Маму, а Макс тем временем смущенно стоял в углу.

— Alles Gute zum Geburtstag. — Он слабо улыбнулся. — Самого лучшего тебе на день рождения. — Руки он держал в карманах. — Я не знал, а то бы тоже подарил тебе что-нибудь. — Вопиющая ложь — у него не было в подарок ничего, разве что «Майн кампф», а дарить юной немецкой девушке такую пропаганду он не стал бы ни за что. Это все равно что ягненок подал бы нож мяснику.

Повисло неловкое молчание.

Лизель уже обняла Маму и Папу.

Макс выглядел таким одиноким.

* * *

Лизель сглотнула.

Подошла к Максу и впервые обняла его.

— Спасибо, Макс.

Сначала он лишь стоял, но Лизель его не отпускала, и Макс постепенно приподнял руки и мягко приложил ладони к лопаткам девочки.

Только потом она узнает, какое беспомощное лицо было в тот миг у Макса Ванденбурга. И еще выяснит, что он тут же решил чем-нибудь ее отблагодарить. Я часто представляю себе, как он пролежал без сна всю ту ночь, раздумывая, каким может быть его подарок.

В итоге подарок явится на бумаге примерно через неделю.

Макс принесет его девочке в предрассветный час, прежде чем спуститься по бетонным ступеням домой, как ему теперь нравилось это называть.

СТРАНИЦЫ ИЗ ПОДВАЛА

Неделю Лизель всеми средствами не допускали в подвал. Еду Максу доставляли Мама и Папа.

— Но-но, свинюха, — говорила Мама всякий раз, как Лизель порывалась сходить. И всякий раз отказу было новое объяснение. — А не хочешь ли для разнообразия сделать что-то полезное здесь — догладить, например, белье? Думаешь, носить его по улицам — такая уж заслуга? Вот попробуй погладить! — Когда у тебя репутация язвы, для доброго дела подойдут любые уловки. Розины действовали.

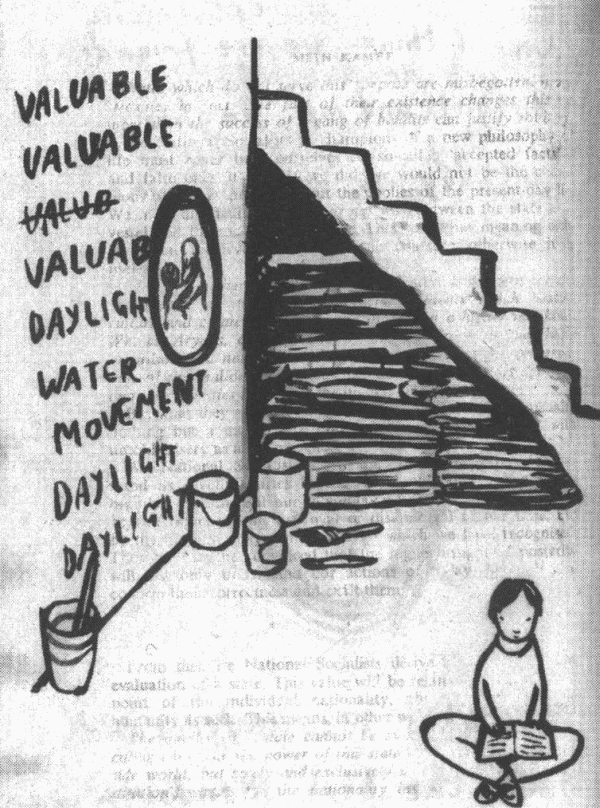

За эту неделю Макс навырезал страниц из «Майн кампфа» и закрасил их белым. После чего развесил их на прищепках на веревке, протянутой из одного угла подвала в другой. Когда краска высохла, началось самое трудное. У Макса имелось какое-никакое образование, но он уж точно не был ни писателем, ни художником. Несмотря на это, он тасовал слова в голове, пока не сумел изложить все без запинки. И только тогда, на бумаге, вскоробившейся и закрутившейся под давлением высохшей краски, начал он записывать историю. Маленькой кистью, черной краской.

«Зависший человек».

Он подсчитал, что ему понадобится тринадцать страниц, и потому выкрасил сорок, предполагая, что испорченных будет по крайней мере вдвое больше, чем удачных. Еще он делал наброски на страницах «Молькингского Экспресса» — доводил свои примитивные неуклюжие рисунки до хоть как-то приемлемого уровня. Работая, он все время слышал шепот девочки. «У него волосы, — говорила она ему, — как перья».

Закончив, он взял нож, проколол каждую страницу и связал их бечевкой. В итоге получилась тринадцатистраничная книжка, где говорилось вот что:

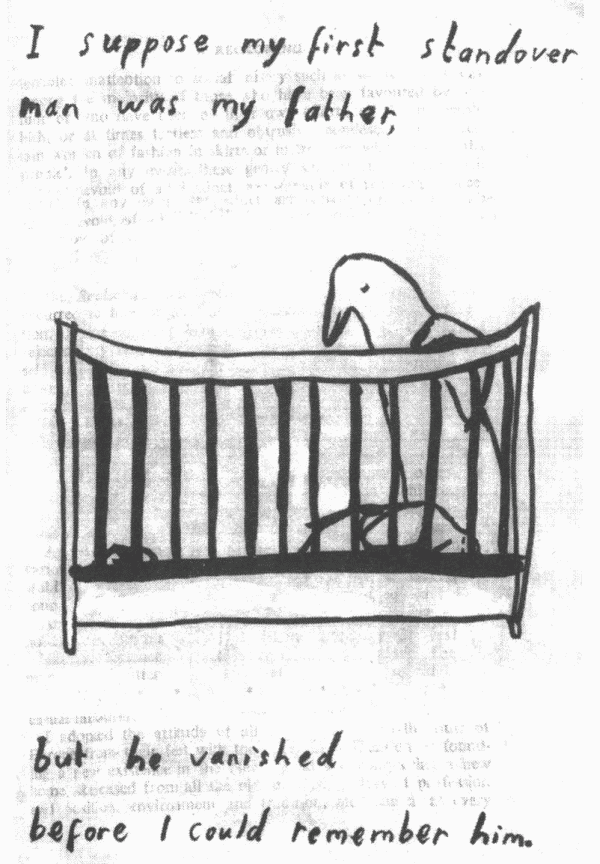

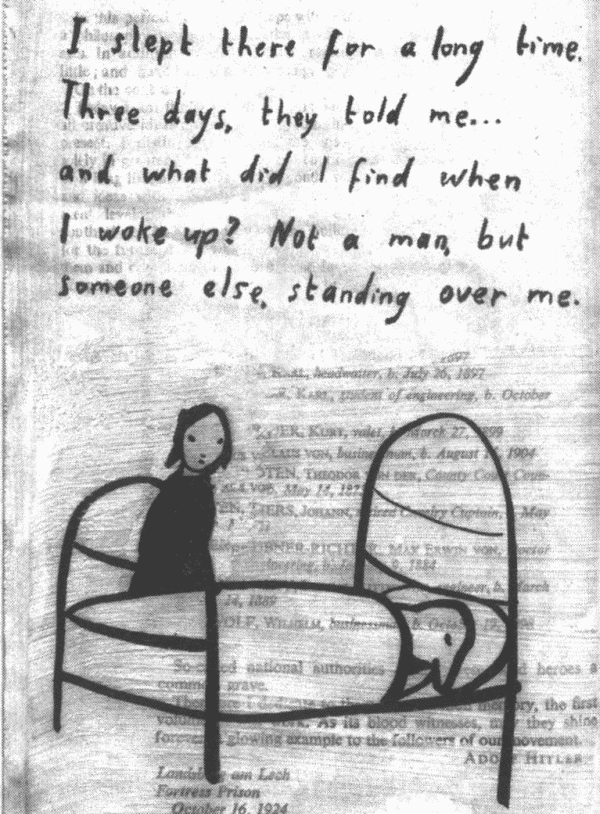

Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной.

Наверное, первым зависшим человеком был мой отец, но он исчез, не успел я его запомнить.

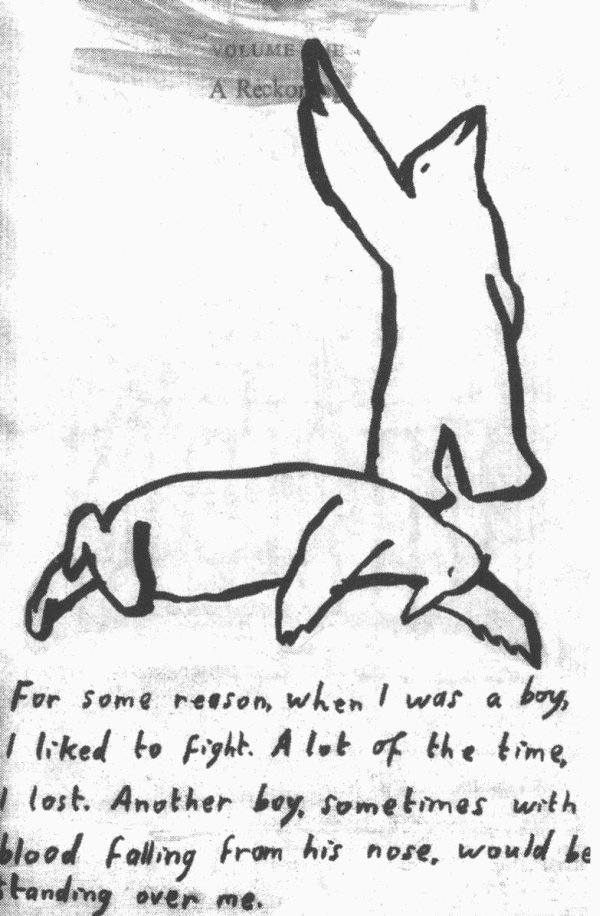

Когда я был мальчишкой, я почему-то любил драться. Меня много раз били. И тогда другой мальчишка, у которого, бывало, из носа капала кровь, зависал надо мной.

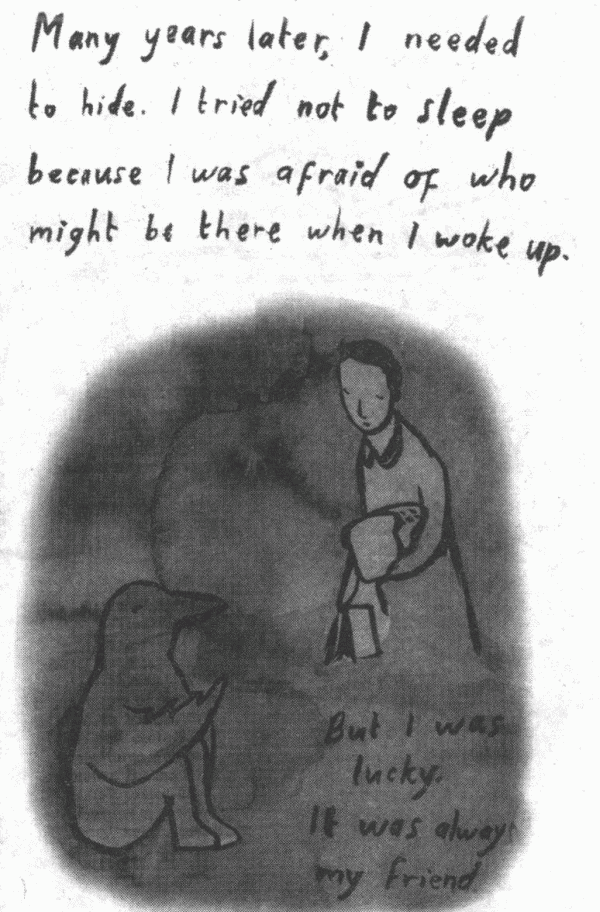

Много лет спустя мне нужно было прятаться. Я старался не спать, потому что боялся того, кто мог бы оказаться рядом, когда я проснусь. Но мне повезло. Каждый раз это был мой друг.

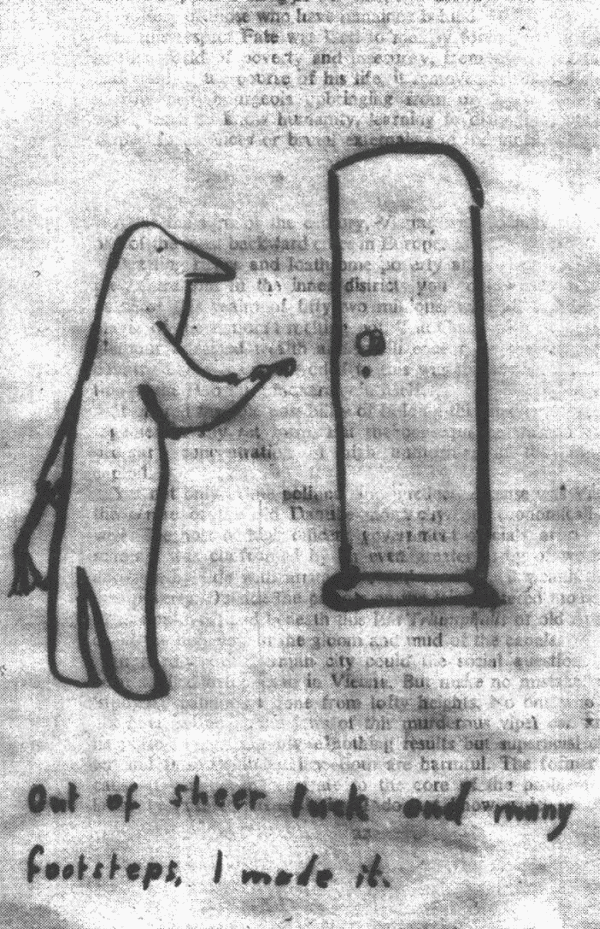

Когда я прятался, я видел во сне одного человека. Труднее всего было, когда я поехал его искать.

Только по чистому везению и множеству шагов мне это удалось.

У него я долго проспал.

Три дня, как мне сказали…

И что я увидел, когда проснулся? Надо мной завис не человек, а кто-то другой.

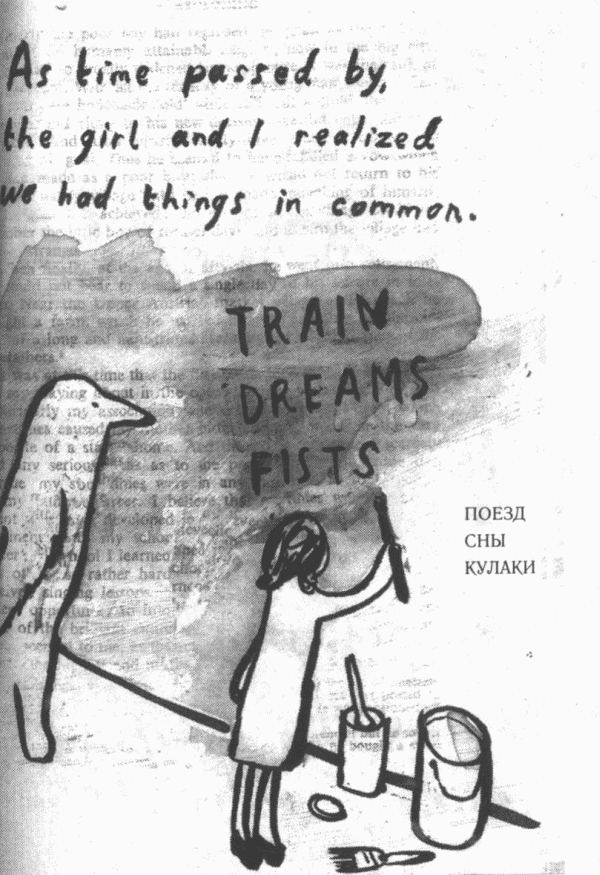

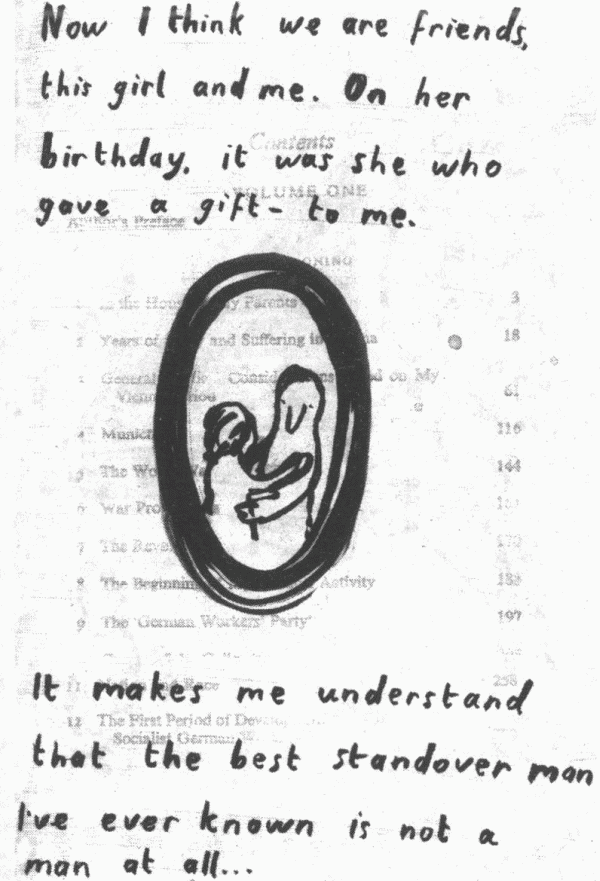

Со временем мы с девочкой поняли, что у нас есть кое-что общее.

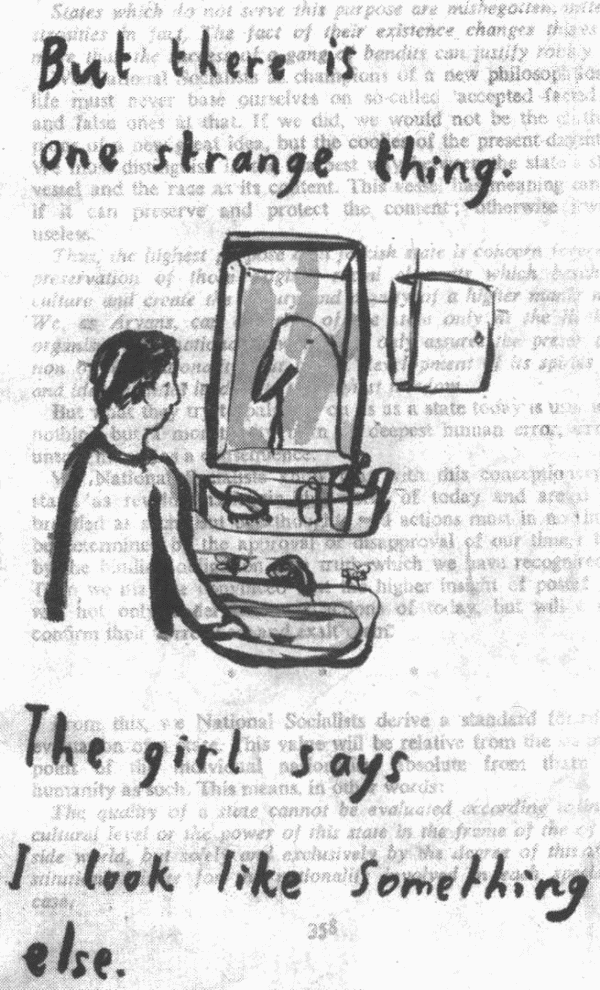

Но вот что странное.

Девочка говорит, я похож на что-то другое.

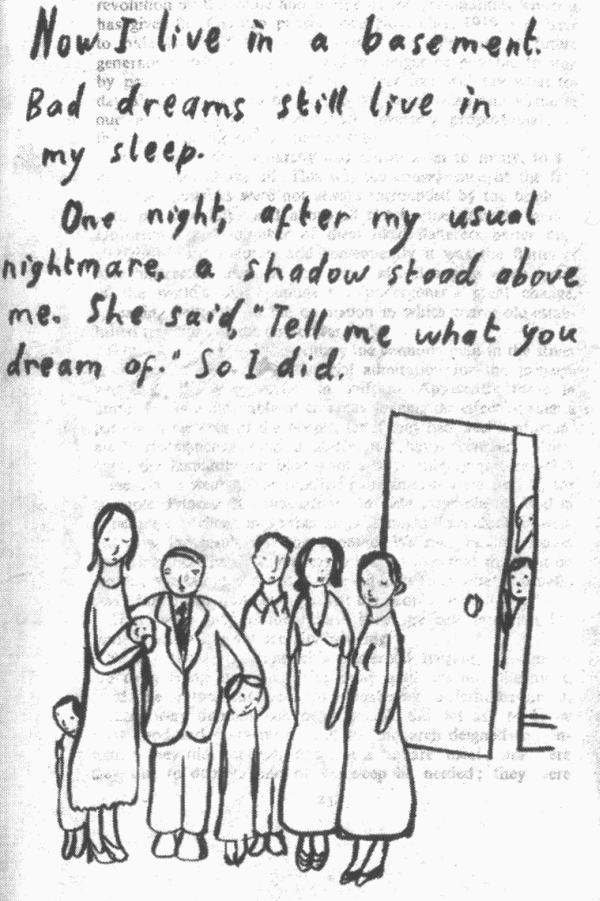

Сейчас я живу в подвале. Во сне у меня по-прежнему живут страшные сны. Однажды ночью после обычного страшного сна надо мной зависла тень. Она сказала: «Расскажи, что тебе снится». И я рассказал.

Взамен она объяснила, из чего сделаны ее сны.

Теперь, я считаю, мы друзья — эта девочка и я. На ее день рождения она подарила мне подарок, а не я ей.

И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной, — это маленькая девочка…

ДОРОГИЕ

ДОРОГИЕ

ДОРА

ДОРОГ

СВЕТ

ВОДА

ДВИЖЕНИЕ

СВЕТ

СВЕТ

Однажды в конце февраля, когда Лизель проснулась в предутренний час, в ее комнату проскользнула фигура. Полностью в духе Макса, она почти не отличалась от бесшумной тени.

Шаря взглядом в темноте, Лизель смутно угадывала, что тень приближается к ней.

— Э-эй?

Ответа не было.

И вообще ничего, кроме почти полного беззвучия его шагов, пока он не дошел до кровати и не положил страницы на пол рядом с носками Лизель. Страницы скрипнули. Едва слышно. Один их край загибался в пол.

— Эй?

На сей раз ответ был.

Лизель не могла бы сказать, откуда именно прозвучали слова. Важно было, что они ее достигли. Пришли и встали на колени у кровати.

— Запоздалый подарок ко дню рождения. Утром посмотришь. Спокойной ночи.

Какое-то время Лизель плавала между сном и явью, уже не зная, приснился ей приход Макса или.

Утром, проснувшись и перекатившись на край, Лизель увидела на полу страницы. Протянув руку, она подобрала их, и бумага зажурчала в ее утренних руках.

«Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной…»

Когда Лизель переворачивала страницы, они потрескивали, будто помехи вокруг написанной истории.

«Три дня, как мне сказали… И что я увидел, когда проснулся?»

И там были стертые страницы «Майн кампф» — они давились и задыхались под слоем краски, когда их листали.

«И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной…»

* * *

Лизель перечитала и осмотрела подарок Макса Ванденбурга трижды, с каждым разом замечая новый штрих или новое слово. Закончив третье чтение, она как можно тише выбралась из постели и проскользнула в комнату Мамы и Папы. Выделенное место рядом с огнем пустовало.

Подумав, Лизель поняла, что и впрямь будет уместно, и даже еще лучше — идеально — поблагодарить его там же, где эти страницы создавались.

Она спустилась по ступеням в подвал. Увидела воображаемую фотографию в рамке, выступившую на стене, — секрет с тихой улыбкой.

Всего несколько метров — но такая долгая прогулка до холстин и разных банок с краской, что скрывали Макса Ванденбурга. Отодвинув те холстины, что поближе к стене, Лизель проделала узкий коридор, в который можно было посмотреть.

Сначала она увидела только плечо Макса и медленно, с трудом толкала руку в тощую брешь, пока не дотянулась до этого плеча. Одежда на Максе была холодной. Он не проснулся.

Лизель уловила его дыхание, и плечо едва заметно двинулось вверх и вниз. Какое-то время Лизель смотрела на него. Потом села, откинувшись на стену.

Сон как будто выследил ее здесь.

Неровные прописи величественно громоздились на стене у лестницы — зазубренные, наивные и милые. Они взирали, как девочка и потайной еврей спят, ее рука у него на плече.

И дышат.

Немецкие и еврейские легкие.

А у стены лежал «Зависший человек», немой и довольный, словно чудесный зуд у ног Лизель Мемингер.

Назад: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «МОЯ БОРЬБА» с участием: пути домой — сломанной женщины — борца — хитреца — свойств лета — арийской лавочницы — храпуньи — двух ловкачей — и возмездия в форме леденцовой смеси

Дальше: ЧАСТЬ ПЯТАЯ «СВИСТУН» с участием: плавучей книги — игроков — маленького призрака — двух стрижек — юности руди — отверженных и набросков — свистуна и пары ботинок — трех глупостей и перепуганного мальчишки с замороженными ногами