Глава III. Язык и общество

В книге, важность которой нельзя недооценить с точки зрения будущего социальных наук [843], Винер ставит вопрос о распространении на эти науки математических методов предсказания, сделавших возможным создание крупных электронных вычислительных машин. В конечном счете он дает на него отрицательный ответ, объясняя это двумя причинами.

Прежде всего он полагает, что сама природа социальных наук ведет к тому, что их развитие влияет на характер предмета исследования. Для современной научной теории характерно понятие взаимозависимости наблюдателя и наблюдаемого явления. В определенном смысле она присуща всем областям. Однако ею можно пренебречь в областях, которые доступны наиболее продвинутым вперед математическим исследованиям. Так, предмет астрофизики слишком обширен, чтобы на него мог повлиять наблюдатель. Объекты изучения атомной физики, разумеется, чрезвычайно малы, но, поскольку они также и очень многочисленны, мы можем постичь только статистические или средние величины, где влияние наблюдателя оказывается сведенным к нулю в другом отношении. И напротив того, эта взаимозависимость остается очень ощутимой в социальных науках, поскольку вызываемые ею изменения представляют собой величины того же порядка, что и изучаемые явления.

Во-вторых, Винер отмечает, что явления, попадающие в сферу социологических и антропологических исследований, определяются в зависимости от наших собственных интересов: они относятся к жизни, воспитанию, карьере и смерти подобных нам индивидов. Вследствие этого статистические ряды, которыми располагают при исследовании какого-либо явления, всегда остаются слишком короткими, чтобы служить основанием для правильных выводов. Винер приходит к заключению, что математический анализ, примененный в общественных науках, может привести лишь к настолько же мало интересным для специалиста результатам, как результаты статистического анализа газа могли бы послужить организму, величина которого приблизительно равнялась бы величине молекулы.

Эти возражения совершенно неопровержимы, если их отнести к рассматриваемым Винером исследованиям, т. е. к монографиям и работам по прикладной антропологии. Речь в них идет об индивидуальных способах поведения, изучаемых исследователем, являющимся тоже индивидом, или же об изучении культуры, «национального характера», образа жизни исследователем, неспособным полностью преодолеть свою собственную культуру или же культуру, с которой связаны его методы и рабочие гипотезы, возникающие на основе определенного типа культуры.

Однако по крайней мере в одной области общественных наук возражения Винера во многом теряют свою силу. Видимо, в лингвистике, и в частности в структурной лингвистике (особенно если говорить о ее фонологическом аспекте), выполняются все условия, которые в своей совокупности необходимы, с точки зрения Винера, для математического исследования. Язык представляет собой социальное явление. Из всех социальных явлений в нем наиболее ярко проявляются два основных свойства, дающих основание для научного исследования. Прежде всего почти все акты лингвистического поведения оказываются на уровне бессознательного мышления. Когда мы говорим, мы не отдаем себе отчета в синтаксических и морфологических законах языка. Более того, мы не обладаем сознательным знанием фонем, используемых нами для различения смысла произносимых нами слов; в еще меньшей степени мы осознаем (если предположить, что для нас это иногда возможно) фонологические противопоставления, которые позволяют разлагать каждую фонему на различительные элементы. Наконец, отсутствие интуитивного понимания сказывается даже тогда, когда мы формулируем грамматические или фонологические правила нашего языка. Их формулирование осуществляется только благодаря научной мысли, в то время как язык живет и развивается как продукт, вырабатываемый коллективно. Даже ученому никогда не удается полностью совмещать свои теоретические познания и опыт говорящего субъекта. Его манера говорить очень мало изменяется под влиянием толкований, которые он может ей дать и которые относятся к совершенно другому уровню. Можно, следовательно, утверждать, что в лингвистике влияние наблюдателя на объект наблюдения ничтожно мало: осознания явления наблюдателем недостаточно для того, чтобы его изменить.

В развитии человечества язык возникает очень рано. Однако, даже учитывая необходимость письменных источников для проведения научного исследования, нельзя не признать, что письменность известна давно и что она дает достаточно длинные ряды, чтобы сделать возможным математический анализ. Ряды, существующие в индоевропейском, семитском и тибето-китайском языкознании, насчитывают около 4 или 5 тыс. лет. И когда отсутствует такое историческое измерение — по отношению к так называемым «экзотическим» языкам, — то это часто можно восполнить, прибегнув к сравнению многочисленных современных форм, благодаря которым, если можно так выразиться, пространственное измерение вполне заменяет отсутствующее временное.

Язык, следовательно, представляет собой социальное явление, не зависящее от наблюдателя и обладающее длинными статистическими рядами. Это двойное основание для того, чтобы считать его способным удовлетворить требования математика в том виде, как их сформулировал Винер.

Многие лингвистические проблемы могут быть разрешены современными вычислительными машинами. Если известны фонологическая структура какого-либо языка и правила, определяющие сочетаемость согласных и гласных, то машина легко могла бы составить перечень комбинаций фонем, образующих имеющиеся в словаре слова из n слогов, а также перечень различных других комбинаций, совместимых с предварительно ею определенной структурой языка. Машина, в которую введены зависимости, определяющие различные типы известных в фонологии структур, набор звуков, которые может издать голосовой аппарат человека, и самые малые дифференциальные пороги между этими звуками, предварительно определенные посредством психофизиологических методов (на основе инвентаризации и анализа наиболее близких друг к другу фонем), могла бы дать на выходе исчерпывающую по своей полноте таблицу фонологических структур с числом оппозиций n, где n может быть сколь угодно большим числом. Таким, образом, можно было бы получить нечто вроде периодической таблицы лингвистических структур, подобно таблице элементов, которой современная химия обязана Менделееву. Тогда нам осталось бы только, разместить уже исследованные языки в таблице, установить их место и соотношения с другими языками, непосредственное исследование которых еще недостаточно для того, чтобы познать их теоретически, и даже найти место для языков исчезнувших, будущих и просто предполагаемых.

Последний пример: недавно Якобсон выдвинул гипотезу, согласно которой один язык может состоять из нескольких различных фонологических структур, причем каждая из них участвует в грамматических операциях определенного типа [386]. Это подразумевает существование связи между всеми этими структурными разновидностями одного языка, некоей «метаструктуры», которую можно рассматривать как закон группы, которую образуют разнородные структуры. Обращаясь к вычислительной машине при анализе каждой из этих частных структур, несомненно, можно было бы восстановить «метаструктуру» языка с помощью определенных математических методов, хотя часто она может оказаться слишком сложной для того, чтобы ее выделить с помощью эмпирических методов исследований.

Поставленная здесь проблема может быть тогда определена следующим образом. Из всех общественных явлений, видимо, только язык может подвергаться истинно научному исследованию, объясняющему способ его формирования и предусматривающему некоторые направления его последующего развития. Эти результаты были достигнуты благодаря фонологии, которой в известной мере удалось выявить объективные реальности, выйдя за пределы сознательных исторических манифестаций языка, всегда остающихся поверхностными. В отличие от них реальность, изучаемая в фонологии, представляет собой системы отношений, являющиеся продуктом бессознательной умственной деятельности. Отсюда возникает проблема: применим ли этот же метод к другим типам социальных явлений? Если это так, то приведет ли такой метод к сходным результатам? И, наконец, если мы ответим утвердительно на второй вопрос, то сможем ли мы признать, что различные формы социальной жизни представляют в своей сути нечто общее: все они — системы поведения, каждая из которых является некоей проекцией на плоскость сознательного и обобществленного мышления всеобщих законов, управляющих бессознательной деятельностью духа? Ясно, что мы не решим одним разом все эти вопросы. Мы ограничимся указанием на некоторые отправные пункты и наброском основных направлений, следуя которым можно было бы успешно проводить исследования.

Начнем с напоминания о некоторых работах Крёбера, имеющих определенное методологическое значение для нашего спора. В своем исследовании эволюции женского костюма Крёбер обращается к моде, т. е. к социальному явлению, тесно связанному с бессознательной умственной деятельностью. Редко случается, чтобы мы отчетливо понимали, почему определенный стиль нам нравится или почему он выходит из моды. Крёбер показал, что эта внешне произвольная эволюция подчинена законам. Эти законы так же неустановимы при эмпирическом исследовании, как и при интуитивном восприятии явлений моды. Они проявляются только при измерении определенного количества соотношений между различными элементами костюма. Эти соотношения могут быть выражены в виде математических функций, вычисленные величины которых служат в данный определенный момент основанием для предвидения [415].

Мода, представляющая собой, по-видимому, наиболее произвольное и случайное выражение общественного поведения, поддается, следовательно, научному исследованию. Однако метод, изложенный Крёбером, напоминает не только метод структурной лингвистики. Он вполне сопоставим с некоторыми естественнонаучными исследованиями, а именно с работами Тейсье о росте ракообразных [811]. Этот ученый показал, что законы роста определяются соотношениями между размерами элементов, составляющих члены (например, клешни), а не их форм. Определение этих соотношений приводит к выделению параметров, с помощью которых могут быть сформулированы законы роста. Целью действительно научной зоологии не является описание животных форм в том виде, как они интуитивно воспринимаются; речь идет о том, чтобы определить абстрактные, но постоянные соотношения, где обнаруживается постижимая форма изучаемого явления.

Я воспользовался аналогичным методом при исследовании социальной организации, в особенности брачных обычаев и систем родства. Таким образом оказалось возможным установить, что брачные обычаи, наблюдаемые в человеческих обществах, не должны классифицироваться, как это обычно делают, по разнородным и различным категориям: запрещение инцеста, предпочтительные типы браков и т. д. Каждая из них представляет собой один из способов обеспечения обмена женщинами внутри социальной группы, т. е. замены системы кровного родства биологического происхождения социальной системой отношений свойства. После сформулирования этой рабочей гипотезы остается лишь провести математическое исследование всех возможных типов обмена между n партнеров, для того чтобы на этом основании сделать выводы о действующих брачных правилах в существующих обществах. Одновременно при этом выяснились бы другие правила, соответствующие обществам, существование которых можно предположить. Наконец, стали бы понятными их функции, способ их осуществления и соотношение между различными формами.

Действительно, первоначальная гипотеза была подтверждена полученными чисто дедуктивным способом доказательствами того, что все механизмы взаимности, известные в классической антропологии (т. е. основанные на дуальной организации и браке путем обмена между партнерами в количестве двух или числа, кратного двум), представляют частные случаи более общей формы взаимности между любым числом партнеров. Эта общая форма взаимности оставалась невыясненной, поскольку партнеры не передают себя друг другу (и не получают себя друг от друга): они не принимают от того, кому дают, и не дают тому, от кого получают. Каждый дает одному партнеру, а получает от другого внутри цикла взаимности, действующего в одном направлении.

Этот тип структуры, столь же важный, как и дуальная система, уже иногда отмечался и описывался. Выводы, сделанные на основании теоретического анализа, побудили нас собрать и обобщить разрозненные данные, свидетельствующие о значительном распространении подобной системы. В то же время нам удалось дать толкование характерным чертам многих брачных правил: в частности, — предпочтению, которое дается двустороннему или одностороннему кросскузенному браку со счетом родства то по отцу, то по матери. Непонятные для этнологов правила разъяснились, как только их свели к различным формам законов обмена. Эти законы, в свою очередь, оказалось возможным свести к определенным основным соотношениям между местом обитания и счетом родства.

Любое доказательство, основные слагаемые которого приведены выше, можно вести при одном только условии: необходимо рассматривать брачные правила и системы родства как некий язык, т. е. как множество операций, обеспечивающих возможность общения между индивидами и группами индивидов. То обстоятельство, что «сообщение» в данном случае состоит из женщин группы, которые циркулируют между кланами, линиями или семьями (тогда как в языке слова группы циркулируют между индивидами), не препятствует тождеству рассматриваемого явления в обоих случаях.

Однако позволительно ли идти дальше в этом направлении? Расширяя понятие общения, включив в него экзогамию и правила, возникающие вследствие запрещения инцеста, мы можем, в свою очередь, в какой-то мере пролить свет на проблему происхождения языка, всегда остававшуюся загадкой. Брачные правила, если их сравнивать с языком, можно рассматривать как сложную систему того же типа, что и языковая, но она является более огрубленной, и в ней, несомненно, сохраняется большее число архаических черт, свойственных системам обоих типов.

Мы все согласны с тем, что слова являются знаками, однако из нас всех поэты узнают последними, что слова некогда представляли собой также ценность. Напротив того, социальная группа рассматривает женщин как ценности основного типа, но нам трудно понять, что эти ценности могут войти в состав систем знаков. Мы едва лишь начинаем считать это свойство присущим системам родства. Подобная точка зрения порой вызывала критические замечания в адрес «Элементарных структур, родства»: некоторые называли эту книгу «антифеминистской», поскольку женщины рассматривались там как предметы. Вполне законно удивляться тому, что женщинам приписывается роль элементов в системе знаков. Заметим, однако, что если слова и фонемы утратили (впрочем, скорее по видимости, чем по существу) свой характер ценностей и стали просто знаками, то женщины не могли полностью пройти тот же цикл развития. В противоположность женщинам слова сами не говорят. Будучи знаками, женщины сами участвуют в создании знаков, и именно потому они не могут быть сведены к положению символов или жетонов.

Тем не менее эта теоретическая трудность имеет также и свое преимущество. Двусмысленное положение женщин в той системе обмена между мужчинами, о которой свидетельствуют брачные правила и словарь терминов родства, дает довольно огрубленное, но вполне применимое представление о типе отношений, которые людям удается давно поддерживать с помощью, слов. Рассуждая подобным образом, нам удалось бы создать картину, приблизительно отражающую психологическую и социологическую стороны зарождения языка. Как и в случае с женщинами, не следует ли искать первоначальный импульс, побудивший людей «обмениваться» словами, в раздвоенном изображении, возникающем, в свою очередь, вследствие выполнения им символической функции с момента его возникновения? Как только факт звучания начинает восприниматься в качестве немедленно предлагаемой ценности как для говорящего, так и для слушающего, он уже приобретает противоречивый характер, нейтрализация которого возможна только путем обмена взаимно дополнительными ценностями, к чему и сводится вся социальная жизнь.

Возможно, что эти смелые умозрительные построения будут осуждены. Однако если сам их принцип не вызовет возражений, то на его основании можно выдвинуть по крайней мере одну гипотезу, которая поддается экспериментальной проверке. Мы действительно вынуждены задать себе вопрос: не представляют ли собой различные стороны социальной жизни (включая искусство и религию), при изучении которых, как нам уже известно, можно пользоваться методами и понятиями, заимствованными у лингвистики, явления, чья природа аналогична природе языка? Каким образом можно было бы проверить эту гипотезу? Вне зависимости от того, будет ли исследование ограничиваться изучением одного общества или же оно будет охватывать несколько обществ, все равно придется проводить глубокий анализ различных сторон социальной жизни для достижения уровня, на котором станет возможным переход от одного круга явлений к другому; это значит, что нужно разработать некий всеобщий код, способный выразить общие свойства, присущие каждой из специфических структур, соответствующих отдельным областям. Применение этого кода сможет стать правомерным как для каждой системы, взятой в отдельности, так и для всех систем при их сравнении. Таким образом исследователь окажется в состоянии выяснить, удалось ли наиболее полно постичь их природу, а также определить, состоят ли они из реалий одного и того же типа.

Да будет нам позволено прибегнуть здесь к эксперименту, произведенному именно в этом направлении. Антрополог, рассматривающий основные черты систем родства, характерные для различных районов земного шара, может попытаться выразить их в довольно общей форме, которая обретет смысл даже для лингвиста. Это значит, что лингвист в данном случае смог бы применить тот же тип формального исследования при описании языковых семей, соответствующих тем же районам земного шара. Произведя подобное предварительное приведение к простейшему виду, лингвист и антрополог смогут поставить перед собой вопрос, не связаны ли — различные разновидности средств общения — родственные и брачные правила, с одной стороны, и язык — с другой, — в том виде, как они могут наблюдаться в одном и том же обществе, с аналогичными бессознательными структурами. При положительном решении этого вопроса мы были бы уверены в том, что нам удалось прийти к действительному выражению основных соотношений.

Допустим, что существует формальное соответствие между языковой структурой и структурой системы родства. Если эта гипотеза обоснована, то следует проверить наличие сравнимых по своей структуре языков с системами родства в следующих областях земного шара в том порядке, как это указано ниже.

1. Индоевропейский ареал. Регламентация браков в наших современных обществах, по-видимому, основана на следующем принципе: если установлен факт малого числа запретительных предписаний (степень родства, при которых брак запрещен), но плотность и динамика населения вполне достаточны для достижения результатов, которые в других обществах могли бы стать возможными только при многочисленных запретительных и разрешающих законах, то здесь наблюдается обеспечение социальной связности вследствие браков между людьми, состоящими в очень дальнем родстве или степень родства которых даже трудно установить. Подобный вывод статистического характера, вероятно, основан на свойстве, характерном для большинства древних индоевропейских систем родства. Согласно нашей терминологии, они восходят к простой формуле обобщенного обмена. Однако в индоевропейской области эта формула применима не непосредственно по отношению к линиям родства, а скорее к сложным совокупностям потомков типа славянского братства — настоящим конгломератам, внутри которых каждая линия пользуется относительной свободой по отношению к закону обобщенного обмена, действующему строго на уровне самих совокупностей. Можно, правда, сказать, что характерная черта индоевропейских структур родства состоит в том, что они выражают проблему социальной связи в простых формулировках, оставляя за собой возможность разрешать их самыми различными способами.

Если бы языковая структура была аналогична структуре родства, то первой из них были бы присущи языки с простой структурой, где используются многочисленные элементы. Противоречие между простотой структуры, с одной стороны, и сложностью элементов — с другой, выразилось бы в том, что имелось бы всегда несколько элементов, способных занять то же положение в структуре (как бы находящихся в конкуренции друг с другом).

2. Тибето-китайский ареал. Сложность систем родства носит другой характер. Все они восходят или происходят от наиболее простой формы обобщенного обмена, т. е. предпочтительного брака с дочерью брата матери. Ранее [484] я говорил о том, что этот вид брака обеспечивает осуществление социальных связей с наименьшими затратами, поскольку он делает возможным неограниченно широкое распространение этого положения на некоторое число участников.

Выражая нашу мысль в достаточно общей форме, которая была бы применима для лингвистов, ограничимся утверждением того, что структура сложна, в то время как сами по себе элементы немногочисленны. Эта формулировка, впрочем, представляется нам очень точной для выражения характеристики языков, имеющих тоны.

3. Африканский ареал. Африканские системы родства имеют общую тенденцию к развитию института «выкупа за невесту» в сочетании с частым запретом брака с супругой брата жены. В результате этого создается более сложная система обобщенного обмена, чем система, основанная исключительно на предпочтительном кросскузенном браке с двоюродной сестрой по матери. В то же время тип социального объединения, создающийся в результате обмена благами, приближается в известной степени к статистическому типу объединения, существующему в наших обществах.

Африканские языки должны были бы, следовательно, обладать различными разновидностями, занимающими промежуточное место между типами, которые рассматриваются в пунктах 1 и 2.

4. Океанический ареал. Хорошо известные характерные черты полинезийских систем родства должны были бы иметь в качестве эквивалента в лингвистическом плане простую структуру и небольшое число элементов.

5. Североамериканский ареал. В этой части земного шара наблюдается исключительное развитие систем родства так называемых кроу-омаха, которые следует тщательно отличать от всех других, которые проявляют то же безразличие к уровням поколений. Системы кроу-омаха не могут определяться путем простого установления двух типов кросскузенов по одной из линий на различных уровнях поколений: для них характерно отнесение (чем они и отличаются от системы мивок) перекрестных кузенов к родственникам, а не к свойственникам. Системы же типа мивок встречаются равным образом часто как в Старом, так и в Новом Свете, а собственно системы кроу-омаха — только в Америке. Можно сказать, что этим системам присуще устранение различия между ограниченным обменом и обменом обобщенным, т. е. между формами, считавшимися обычно несовместимыми. Благодаря этой особенности одновременное применение этих обеих простых форм обмена позволяет обеспечить браки при отдаленных степенях родства, в то время как каждое из них, взятое в отдельности, могло бы допустить брак лишь между кросскузенами различных типов.

Возвращаясь к терминологии структурной лингвистики, можно было бы сказать, что некоторые американские языки могли бы состоять из относительно большого числа элементов, которым свойственно образовывать относительно простые структуры, правда за счет навязанной этим структурам асимметрии.

* * *

Мы вынуждены еще раз подчеркнуть ненадежный и гипотетический характер этой реконструкции. Действуя таким образом, антропология идет от известного к неизвестному (по крайней мере в том, что имеет к ней отношение); ей знакомы структуры родства, а не структуры соответствующих языков. Имеют ли значение для лингвистики вышеупомянутые различительные признаки? Ответ на этот вопрос должны дать лингвисты. Как ученый, занимающийся социальной антропологией и являющийся лишь любителем в лингвистике, я ограничиваюсь установлением связи вероятных структурных признаков, понимаемых в самом общем смысле, с некоторыми особенностями систем родства. Если читатель пожелает ознакомиться с подробными обоснованиями произведенного мной здесь отбора систем, то он сможет обратиться к моей работе [484]. Я полагал, что ее выводы известны, и за отсутствием места ограничился здесь лишь их кратким упоминанием. Во всяком случае, мне удалось указать на некоторые общие признаки систем родства, характерные для многих районов земного шара. Теперь лингвисты должны сказать, могут ли языковые структуры этих районов быть хотя бы очень приблизительно сформулированы в тех же или эквивалентных выражениях. Если это окажется возможным, то будет сделан большой шаг к пониманию основных аспектов общественной жизни.

Тем самым был бы открыт путь структурному и сравнительному анализу обычаев, социальных установлений и санкционированных общественной группой норм поведения. Нам стали бы понятны некоторые основные аналогии между такими внешне очень далекими друг от друга проявлениями жизни общества, как язык, искусство, право, религия. Наконец, мы могли бы одновременно надеяться на преодоление антиномии между культурой, являющейся общественным продуктом, и воплощающими ее индивидами, поскольку при этой новой перспективе так называемое «общественное сознание» будет сведено к выражению на уровне индивидуального мышления и поведения некоторых исторических разновидностей универсальных законов. В таком выражении и состоит бессознательная деятельность человеческого духа.

Глава IV. Лингвистика и антропология

Вероятно, впервые антропологи и лингвисты собрались вместе с отчетливо поставленной целью: заняться сравнением соответствующих дисциплин. Проблема действительно весьма сложна. Трудности, с которыми мы столкнулись во время наших дискуссий, объясняются, на мой взгляд, несколькими причинами. Мы не удовлетворились сравнением лингвистики и антропологии, произведенным с очень общей точки зрения, нам пришлось рассматривать их на разных уровнях, и мне кажется, что мы неоднократно во время дискуссии перескакивали с одного уровня на другой. Попытаемся их дифференцировать.

Прежде всего речь шла о соотношении между каким-то одним определенным языком и какой-то одной определенной культурой. Необходимо ли знание языка для изучения данной культуры? В какой мере и в каких пределах? И напротив, предполагает ли знание языка знание культуры или по крайней мере некоторых из ее сторон?

На другом уровне обсуждался вопрос не о соотношениях одного определенного языка и одной определенной культуры, а скорее о соотношениях между языком и культурой в целом. Однако уделили ли мы достаточно внимания этой стороне вопроса? Во время дискуссий ни разу не рассматривалась проблема конкретного отношения какой-либо культуры к ее языку. В качестве примера обратимся к нашей цивилизации, где речью пользуются, так сказать, неумеренно: мы говорим кстати и некстати, нам достаточно любого повода, чтобы выражать свои мысли, задавать вопросы, комментировать… Это злоупотребление языком совсем не универсально, оно встречается не так уж и часто. Большинство культур, называемых нами первобытными, пользуются языком весьма бережливо. Там не говорят где попало и о чем попало. Словесные выражения там часто ограничены предусмотренными обстоятельствами, вне которых к словам относятся экономно. В наших спорах возникали подобные вопросы, однако им не придавалось то же значение, что и проблемам, относящимся к первому уровню.

Третья группа проблем привлекла еще меньше внимания. Я имею в виду не соотношение одного определенного языка — или языка самого по себе — и одной определенной культуры — или культуры самой по себе, а соотношение между лингвистикой и антропологией, рассматриваемыми как науки. Этот основной, на мой взгляд, вопрос остался тем не менее на заднем плане в наших дискуссиях. Чем же объяснить подобный неравный подход к рассмотрению проблем? А тем, что проблема соотношений между языком и культурой наиболее сложна. Прежде всего можно рассматривать язык как продукт культуры: употребляемый в обществе язык отражает общую культуру народа. Но, с другой стороны, язык является частью культуры, он представляет собой один из ее элементов. Напомним об одном широко известном определении Тэйлора, для которого культура есть сложный конгломерат, куда входят утварь, социальные установления, верования, обычаи, а также, разумеется, и язык. Все эти проблемы могут представляться различными в зависимости от принятой точки зрения. Но и это еще не все: можно также рассматривать язык как условие культуры, причем с двух позиций: диахронически, поскольку именно с помощью языка индивид обретает культуру своей группы; ребенка учат и воспитывают словом, его бранят и хвалят, пользуясь опять-таки словами. С более теоретической точки зрения язык представляет также условие культуры в той мере, в какой эта последняя обладает строением, подобным строению языка. И то и другое создается посредством оппозиций и корреляций, другими словами, логических отношений. Таким образом, язык можно рассматривать как фундамент, предназначенный для установления на его основе структур, иногда и более сложных, но аналогичного ему типа, соответствующих культуре, рассматриваемой в ее различных аспектах.

В предыдущих замечаниях речь шла об объективной стороне нашей проблемы. Однако с ней также связаны довольно существенные субъективные моменты. Во время наших дискуссий у меня сложилось впечатление, что причины, побудившие антропологов и лингвистов собраться вместе, различны по своей природе и что эти различия доходили порой до противоречия. Лингвисты неустанно говорили нам о том, что они обеспокоены современной ориентацией их науки. Они боятся утратить контакт с другими науками о человеке, занимаясь исключительно анализами, куда вторгаются абстрактные понятия, становящиеся все более труднодоступными для понимания представителей смежных дисциплин. Лингвисты, и особенно структуралисты, задают себе вопрос: что же они в действительности изучают? Что же это за предмет, лингвистика, которая как бы отрывается от культуры, социальной жизни, истории и даже от самих говорящих, от людей? Если лингвисты и настояли на общем заседании с антропологами в надежде на сближение с ними, то не потому ли, что они рассчитывают благодаря нам прийти к конкретному пониманию явлений, поскольку их метод как будто способствует удалению от этого понимания?

Антропологи отнеслись к этому своеобразно. Мы занимаем по отношению к лингвистам щекотливую позицию. В течение ряда лет мы работали бок о бок, и неожиданно лингвисты, как нам кажется, начинают уклоняться от этого сотрудничества: мы видим, как они переступают долго считавшийся непреодолимым барьер, который отделяет точные и естественные науки от наук гуманитарных и социальных. Как бы в насмешку над нами лингвисты начинают применять в своей работе те строгие методы, использование которых мы вынуждены были считать привилегией естественных наук.

Поэтому мы испытываем некоторую грусть и, признаемся, большую зависть. Нам хотелось бы выведать у лингвистов секрет их успеха. Не смогли ли бы мы тоже применять в той сложной области, где мы ведем наши исследования, — родства, социальной организации, религии, фольклора, искусства — эти строгие методы, эффективность которых ежедневно подтверждается лингвистикой?

Позвольте мне здесь сделать отступление. На этом заключительном заседании я выступаю как антрополог. Мне бы хотелось сказать лингвистам о том, что я многому у них научился, и не только на наших пленарных заседаниях, но скорее на происходивших тут же лингвистических семинарах, где я смог измерить степень точности, кропотливости, неукоснительности, присущих лингвистам в их исследованиях, продолжающих способствовать процветанию наук о человеке с тем же правом, что и антропология.

Это еще не все. Последние три или четыре года мы наблюдаем не только расцвет лингвистики в теоретическом плане. Мы видим, как осуществляется техническое сотрудничество с инженерами, занимающимися новой наукой, называемой теорией коммуникации. Вы не ограничиваетесь больше при изучении стоящих перед вами проблем методом, теоретически более надежным и скрупулезным, чем наш: вы находите инженера и просите его сконструировать экспериментальное устройство, способное проверить или опровергнуть ваши гипотезы. Ведь в течение одного или двух веков в науках о человеке и обществе было принято рассматривать мир точных и естественных наук как рай, куда доступ навсегда запрещен. И вот лингвистике удалось приоткрыть дверь между этими двумя мирами. Если я не ошибаюсь, мотивы, побудившие антропологов и лингвистов собраться вместе, оказываются в любопытном противоречии друг с другом. Лингвисты приближаются к нам в надежде сделать свои исследования более конкретными, антропологи же настойчиво обращаются к лингвистам, полагая, что они могут стать их проводниками и помочь им избавиться от неясностей, видимо неизбежных при слишком тесной близости к конкретным и эмпирическим явлениям. Эта конференция иногда мне казалась какой-то дьявольской каруселью, где антропологи гоняются за лингвистами, лингвисты за антропологами, причем каждая группа пытается получить от другой именно то, от чего та хочет избавиться.

Коротко остановимся на этом вопросе. В чем же источник подобного недоразумения? Прежде всего, несомненно, в трудностях, присущих поставленной нами цели. В частности, я был поражен заседанием, на котором Мэри Хаас попыталась выразить в формулах на черной доске очень простые на первый взгляд проблемы двуязычия. Речь шла о соотношении лишь двух языков, но оказалось, что при этом приходится иметь дело с огромным числом возможных комбинаций, которое в результате дискуссии только увеличилось. Вдобавок к комбинациям пришлось обратиться к измерениям, что еще более усложнило проблему. Это заседание прежде всего научило нас тому, что любая попытка сформулировать на общем языке лингвистические проблемы и проблемы культуры сразу же ставит нас в чрезвычайно сложное положение. Нам не следовало бы забывать об этом.

Во-вторых, мы поступили так, как если бы диалог развертывался только между двумя участниками: с одной стороны, язык, с другой — культура; или как если бы наша проблема могла быть полностью определена в терминах причинных связей: язык воздействует на культуру или же культура на язык? Мы еще недостаточно отдаем себе отчет в том, что язык и культура являются двумя параллельными разновидностями деятельности, относящейся к более глубокому слою. Я полагаю, что этот гость был среди нас, хотя никто не подумал пригласить его на наши дебаты: это человеческий дух. Если такой психолог, как Осгуд, считал необходимым постоянно брать слово во время дискуссии, то уже этого достаточно, чтобы свидетельствовать о присутствии здесь третьего участника — этого непредвиденного призрака.

Но, даже становясь на теоретическую точку зрения, мы можем, по-моему, утверждать, что между языком и культурой должна существовать некая связь. И тот, и другая развивались несколько тысячелетий, и это развитие происходило параллельно в мышлении людей. Я, разумеется, не имею в виду частые случаи принятия какого-либо чужого языка обществом, ранее говорившим на другом языке. В данный момент мы можем ограничиться особыми случаями, когда язык и культура некоторое время развивались бок о бок без явного вмешательства внешних факторов. Но можем ли мы представить себе человеческий дух, разделенный на отдельные секции столь непроницаемыми перегородками, что ничто не может проникнуть сквозь них? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует рассмотреть две проблемы: проблему уровня, на котором мы должны находиться в поисках корреляций между обоими рядами, и проблему самих объектов, между которыми мы сможем установить эти корреляции.

На днях наш коллега Лаунзбери предложил нам поразительный пример, относящийся к трудностям первого типа. В языке онеида, сказал он, пользуются двумя префиксами для обозначения женского рода, однако несмотря на то, что, находясь среди носителей этого языка, он очень внимательно наблюдал за их социальным поведением, сопровождающим применение того или другого префикса, ему не удалось отметить явно отличающихся при этом установок. Но была ли правильно занята сама отправная позиция? Как можно было бы выявить корреляцию на уровне установок? Не располагаются ли они в плоскости бессознательных категорий мышления, к которым следовало бы прийти путем анализа, для того чтобы понять различные функции обоих префиксов? Социальные установки подлежат эмпирическому наблюдению. Они не относятся к тому же уровню, что и лингвистические структуры, они расположены на более поверхностном уровне.

Тем не менее мне кажется, что трудно истолковать одним совпадением возникновение дихотомии, свойственной женскому роду в таком обществе, как общество ирокезов, где материнское право наследования было доведено до своего наивысшего предела. Нельзя ли сказать, что общество, придающее женщинам значимость, которой у них нет в других обществах, должно уплатить за это их исключительное право в какой-либо иной форме? В данном случае эта плата могла бы состоять в невозможности представления о женском роде как однородной категории. То общество, которое в противоположность почти всем другим обществам признало бы за женщинами полную дееспособность, вынуждено было бы, напротив того, приравнять часть своих женщин (очень молодых девушек, неспособных еще выполнять свои обязанности) к животным, а не к человеческим существам. Однако, предлагая подобное толкование, я настаиваю не на связи между языком и установками, а на соотношениях между однородными, уже ставшими формальными обозначениями языковой и социальной структур.

Я приведу здесь другой пример. Действительно, элементарную ячейку структуры системы родства, атом системы родства, если так можно сказать, составляют муж, жена, ребенок и представитель группы, из которой первый получил вторую. Повсеместный запрет инцеста не позволяет нам образовывать элемент родства, состоящий только из единокровной семьи; он составляется обязательно на основе союза двух семей или единокровных групп. Исходя из этого, попытаемся построить все комбинации возможных установок внутри элементарной структуры, условившись (только для наглядности), что отношения между индивидами определяются двояким образом: положительно и отрицательно. Мы увидим, что некоторые комбинации соответствуют эмпирическим ситуациям, действительно наблюдаемым этнографами в том или ином обществе. Когда отношения между мужем и женой положительны, а между братом и сестрой — отрицательны, то подтверждается наличие двух коррелятивных установок: положительных — отношения между отцом и сыном, отрицательных — между дядей со стороны матери и племянником. Известна также симметричная структура, где все знаки оказываются обратными; часто встречаются ситуации типа (+-/+-) или (-+/-+) т. е. две перестановки. Напротив того, ситуации типа (+-/-+), (-+/+-) и типа (++/--), (--/++) бывают либо (в первом случае) частыми, но неярко выраженными, либо (во втором случае) редкими и, видимо, невозможными в изолированном случае, так как они могли бы вызвать расщепление элементарной структуры как диахронически, так и синхронически.

Могут ли быть перенесены подобные формальные схемы в сферу лингвистики? Я не представляю себе, в какой форме это можно было бы сделать. Тем не менее ясно, что антропология пользуется здесь методом, близким к лингвистическому. И антропологи, и лингвисты стремятся объединить составные элементы в системы. Однако было бы бесполезно проводить далее эту параллель, пытаясь, например, определять соотношения между структурой установок и системой фонем или синтаксисом языка данной группы. Это было бы бессмысленно.

Попробуем по возможности ограничить нашу проблему. Очень часто во время наших дискуссий упоминались имя и идеи Уорфа [см. 842]. Уорф действительно стремился вскрыть соотношения между языком и культурой, не всегда, с моей точки зрения, добиваясь при этом убедительности. Не является ли тому причиной то, что он предъявляет гораздо меньше требований к исследованию культуры, чем к анализу языка? К языку он подходит как лингвист (не мне решать, плохой или хороший); это значит, что объект наблюдения, на котором он останавливается, не является следствием эмпирического и интуитивного восприятия реальности: он постигает его путем методического анализа и глубокого абстрагирования. Однако явление культуры, с которым он его сравнивает, почти не затронуто исследованием и представляет собой то, что очевидно при самом грубом наблюдении. Уорф пытается вскрыть соотношения между объектами наблюдения, находящимися на очень удаленных друг от друга уровнях как по качеству наблюдения, так и по тонкости анализа, которому они оба подвергаются.

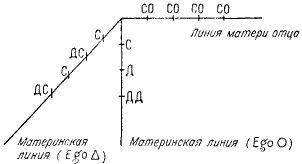

Рис. 3

С — сестра; СО — сестра отца; Д — дочь; ДС — дочь сестры; ДД — дочь дочери.

Встанем же решительно на уровень систем коммуникации. Можно сделать два замечания относительно обществ, изучавшихся Уорфом. Прежде всего невозможно изображать систему родства хопи в виде модели с двумя измерениями; совершенно необходимы три измерения, что, впрочем, подтверждается для всех систем типа кроу-омаха. Чем это вызвано? Система хопи пользуется тремя типами временных измерений. Одно соответствует материнской линии (для женского Ego); это хронологическое понятие времени, поступательного и непрерывного, где следуют друг за другом в соответствующем порядке члены отношений: бабушка, мать (Ego), дочь, внучка. Здесь речь идет о генеалогическом континууме. Однако континуумы, где прослеживаются другие линии, обладают различными свойствами. По линии матери отца индивиды, относящиеся к различным поколениям, называются одинаково: так, женщина является всегда «сестрой отца» (СО) вне зависимости от того, идет ли речь о матери, ее дочери или дочери последней. Континуум представляет собой как бы пустую ячейку, внутри которой ничего не происходит и ничто не возникает. Материнская линия (для мужского Ego) развертывается в третьем типе континуума, где поколение за поколением индивиды чередуются между двумя классами: классом «двоюродных братьев» и классом «племянников» (рис. 3).

Эти три измерения встречаются в системе родства зуньи, по их формы сглажены и, можно даже сказать, мало развиты. В то же время любопытно, что прямоугольный континуум материнской линии уступает там место кольцевому континууму только с тремя членами отношений: один обозначает «бабушку» и «внучку», другой— «мать» и, наконец, третий — «дочь».

Рассмотрим теперь третью систему — пуэбло, акома и лагуна, групп, восходящих к другой языковой семье — кересан. Системы характеризуются значительным развитием так называемых терминов «взаимности». Два индивида, занимающие положение, симметричное относительно третьего, обозначаются одним термином.

Переходя от хопи к акома, мы наблюдаем в системах родства ряд преобразований. Модель с тремя измерениями уступает место модели с двумя измерениями. Система отсчета по трем ординатам, изображаемым в виде временных континуумов, изменяется у зуньи и становится пространственно-временной у акома. Действительно, наблюдатель — член системы может допустить связь с другим членом только через посредство третьего, который должен быть задан одновременно.

Эти же преобразования соответствуют преобразованиям, выявляющимся при изучении мифов, если сравнивать варианты одних и тех же мифов у хопи, зуньи и акома. Обратимся, например, к мифу о появлении мира. Хопи создают его по генеалогическому образцу: божества образуют семью, состоящую соответственно из мужа, жены, отца, деда, дочери и т. д., одни относительно других, что несколько напоминает пантеон древних греков. Эта генеалогическая структура далеко не столь четко выражена у зуньи, где соответствующий миф создается скорее на исторической и циклической основе. Другими словами, история подразделяется на периоды, каждый из которых приблизительно воспроизводит предыдущий и действующие лица которых находятся в отношениях гомологии друг с другом. Наконец, у акома большинство действующих лиц, которых хопи и зуньи представляют как индивидуумов, оказываются раздвоенными в виде пар, образуемых членами, которые противопоставляются по прямо противоположным признакам. Таким образом, картина становления мира, выступающая на первый план в версиях хопи и зуньи, почти пропадает у акома за другой картиной: сотворением мира в результате совместного действия двух сил, относящихся соответственно к верху и низу. Миф представляет собой не постоянное или периодическое поступательное движение, а комплекс двух полюсных структур, аналогичных тем, которые образуют систему родства.

Какой вывод мы можем из всего этого сделать? Если можно установить корреляцию между системами, относящимися к столь далеким (по крайней мере внешне) друг от друга областям, как родство и мифология, то гипотеза о том, что существует такого же типа корреляция с лингвистической системой, ничуть не абсурдна и не фантастична. Какого типа корреляция? На это должен ответить лингвист. Во всяком случае, антрополог, несомненно, удивился бы, не обнаружив этой корреляции в той или иной форме. В противном случае это означало бы, что отчетливые корреляции между очень удаленными друг от друга областями — системами родства и мифологией — исчезали бы при сравнении таких областей, как мифология и язык, которые, разумеется, ближе друг к другу.

Подобная постановка вопроса приближает нас к лингвисту. Действительно, лингвист изучает то, что он называет категориями, среди которых имеется и категория времени. Его интересуют различные разновидности понятия времени, возможные в данном языке. Нельзя ли провести сравнение этих разновидностей, проявляющихся в лингвистическом плане, с их проявлениями в системах родства? Не предрешая результатов обсуждения, я полагаю, что основание для того, чтобы его начать, существует и что поставленный вопрос может иметь либо положительный, либо отрицательный ответ.

Теперь я перейду к более сложному примеру, который позволит мне лучше показать, каким образом антрополог должен производить анализ, если он хочет идти навстречу лингвисту и сотрудничать с ним на общей основе. Я предлагаю рассмотреть два типа социальных структур, наблюдаемых в удаленных друг от друга географических ареалах: один охватывает территорию приблизительно от Индии до Ирландии, другой — от Ассама до Маньчжурии. Я нисколько не настаиваю на том, что для каждого района характерен какой-то один данный тип социальной структуры, а другие при этом исключаются. Я утверждаю только, что наилучшим образом выбранные и наиболее многочисленные примеры каждой системы встречаются в обеих упомянутых географических областях, границы которых довольно неопределенны; однако в целом они соответствуют ареалам индоевропейских и тибето-китайских языков.

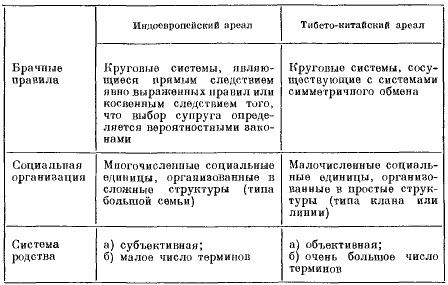

Я охарактеризую данные структуры, прибегнув к трем критериям: брачные правила, социальная организация, система родства (см. таблицу на с. 73).

Рассмотрим сначала брачные правила. Большинство систем, встречающихся в индоевропейском ареале, могут быть сведены, несмотря на кажущееся разнообразие, к одному простому типу, названному мной в другой работе круговой системой, или к простой форме обобщенного обмена, поскольку он допускает включение неограниченно большого числа групп. Наилучшей иллюстрацией подобной системы может служить правило предпочтительного брака с дочерью брата матери; при этом с помощью просто определяемой операции группа А получает жен от группы В, В от С и С от А. Участники расположены как бы по кругу, и система функционирует вне зависимости от их числа, поскольку в сеть всегда можно ввести дополнительного участника.

Я останавливаюсь лишь на одном давнем факте истории, поскольку общества, говорящие на индоевропейских языках, некогда заключали брак согласно правилу предпочтения дочери брата матери. В моей гипотезе нет ничего от исторической реконструкции; я ограничиваюсь утверждением того, что большинство брачных обычаев, наблюдаемых в ареале, являющемся также ареалом индоевропейских языков, относится к одному типу, брачное правило которого является наипростейшей логической моделью.

Что же касается социальной организации, то большая семья представляет собой, видимо, наиболее часто встречающуюся форму в индоевропейском ареале. Известно, что большая семья состоит из нескольких боковых линий, объединенных для пользования общей собственностью, но сохраняющих при этом определенную свободу в своих брачных связях. Это последнее условие важно, поскольку если бы все большие семьи были, как таковые, ассимилированы с партнерами в системе брачного обмена (например, семья А брала бы для себя супругов только из семьи В, В в С и т. д.), то большие семьи смешались бы с кланами.

Эта дифференциация боковых линий внутри большой семьи обеспечивается индоевропейскими системами разным образом. Некоторые системы, до сих пор существующие в Индии, предписывают предпочтительный брак только со старшей линией, другие же пользуются большей независимостью, которая может даже привести к свободному выбору, за исключением запрещенных степеней родства. Система древних славян в том виде, в каком ее удается воссоздать, обладает своеобразными особенностями, заставляющими предполагать, что «основная линия» (т. е. единственная линия в большой семье, строго подчиняющаяся брачному правилу) может уклоняться от патрилинейной оси, причем забота об исполнении предпочтительного правила переходит в каждом поколении от одной линии к другой. При всем различии разновидностей остается общая черта: в социальных структурах, основанных на большой семье, различные линии, образующие каждую семью, не подчиняются общему брачному правилу. Другими словами, после установления правила в него вносятся всегда многочисленные исключения. Наконец, в индоевропейских системах родства используется очень мало терминов, и, кроме того, они организованы в субъективной перспективе: отношения родства мыслятся относительно данного лица, а термины становятся тем более расплывчатыми и редкими, чем более дальних родственников они обозначают. Такие термины, как отец, мать, сын, дочь, брат и сестра, обладают относительной точностью. Термины, обозначающие дядю и тетку, уже отличаются большей гибкостью. Кроме этих терминов, нам практически другие неизвестны. Индоевропейские системы эгоцентрические.

Рассмотрим теперь тибето-китайский ареал. Там встречаются два смежных типа брачных правил. Один соответствует вышеописанному типу, свойственному индоевропейскому ареалу; другой можно определить просто: как брак посредством обмена, он является частным случаем предыдущего типа. Вместо включения в свой состав любого числа групп эта вторая система имеет дело с группами четного порядка: 2, 4, 6, 8, причем участники обмена всегда сгруппированы по двое.

Что касается социальной организации, то она характеризуется простыми или сложными клановыми формами. Тем не менее сложность никогда не осуществляется органично (как в случае большой семьи). Она является скорее механическим следствием подразделения кланов на линии, т. е. количество элементов может возрастать при сохранении простоты структуры.

Системы родства часто обладают многочисленными терминами. Так, в китайской системе они насчитываются сотнями, а новые можно бесконечно создавать путем комбинаций элементарных терминов. Не существует ни одной степени родства, сколь бы удаленной она ни была, которую нельзя было бы описать столь же точно, как и наиболее близкую степень. В этом смысле мы имеем дело с абсолютно объективной системой. Как уже давно отметил Крёбер, невозможно представить себе более отличные друг от друга системы родства, чем китайская и европейская.

Итак, мы можем прийти к следующим выводам. В индоевропейском ареале социальная структура (брачные правила) проста, но элементы (социальная организация), входящие в эту структуру, многочисленны и сложны. В тибето-китайском ареале существует обратное положение. Структура сложна, потому что она совмещает или включает в себя два типа брачных правил, однако социальная организация кланового или эквивалентного ей типа проста. Но и противопоставление структуры и элементов выражается на уровне терминов (т. е. уже на лингвистическом уровне) в противоположных друг другу свойствах, проявляющихся как в основной «арматуре» (субъективной или объективной), так и в самих терминах (многочисленных или малочисленных).

Не можем ли мы при подобном описании социальной структуры завязать по крайней мере диалог с лингвистами? На предыдущем заседании Роман Якобсон выделял основные черты индоевропейских языков. Там наблюдаются, говорил он, разрыв между формой и сущностью, многочисленные исключения из правил, большая свобода в выборе средств для выражения одной и той же идеи… Разве не напоминают все эти черты свойства, присущие социальной структуре?

Для надлежащего определения отношений между языком и культурой нужно, по-моему, сразу же исключить две гипотезы. Согласно первой, между этими двумя рядами не может быть никакой связи; вторая же гипотеза, обратная первой, утверждает наличие полнейшей корреляции на всех уровнях. В первом случае мы столкнулись бы с прообразом нерасчлененного и раздробленного человеческого сознания, разделенного на отсеки и этажи, между которыми невозможна какая бы то ни было связь, что было бы весьма странно и чуждо тому, что свойственно другим сферам психической жизни. Однако если бы связь между языком и культурой была абсолютной, то лингвисты и антропологи уже заметили бы это и мы не занимались бы здесь обсуждением этого вопроса. Принятая мной рабочая гипотеза занимает промежуточное положение: возможно, что между определенными аспектами и на определенных уровнях могут быть обнаружены некоторые связи, и наша задача состоит в том, чтобы определить, каковы эти аспекты и где эти уровни. Антропологи и лингвисты могут сотрудничать для разрешения этой задачи. Но основной выигрыш от наших возможных открытий не достанется ни антропологии, ни лингвистике, как мы их сейчас понимаем: эти открытия будут полезными для науки одновременно и очень древней, и очень новой — антропологии в самом широком смысле слова, т. е. познанию человека, объединяющему различные методы и дисциплины, которые выявят когда-нибудь тайные силы, приводящие в движение этого присутствующего, хотя и не приглашенного на наши споры гостя: человеческий дух.

Глава V. Послесловие к главам III и IV

В том же номере «Международного социологического журнала», где напечатана частично мне посвященная статья Гурвича, имеется статья Одрикура и Гранэ [340], отличающаяся более серьезной информацией и более четко выраженными мыслями. Если бы они при написании этой статьи не ограничивались одной моей работой об отношениях между языком и обществом, а познакомились еще с двумя работами по этому вопросу, то нам было бы легче прийти к какому-то соглашению. На самом деле обе эти статьи образуют одно целое, поскольку во второй даны ответы на возражения, возникшие при опубликовании в США предыдущей статьи. Именно поэтому они и объединены в данной книге [492; 504 — гл. III и IV наст. изд.].

Пожалуй, я согласен с Одрикуром и Гранэ в том, что мной были порой допущены недостаточно точные выражения в этих двух статьях, из которых первая была написана, а вторая прочитана на английском языке и записана на магнитофоне. Возможно, что я несу большую, чем мои оппоненты, ответственность за некоторые ошибки, допущенные ими при толковании моих положений. В целом, однако, мой основной упрек к ним заключается в том, что они заняли исключительно осторожную позицию.

Создается впечатление, что они, будучи обеспокоены быстрым развитием структурной лингвистики, пытаются ввести различие между наукой о языке и лингвистикой. Первая, говорят они, «является более общей, чем лингвистика, но тем не менее в ее понятие лингвистика не входит; ее развитие происходит на ином уровне, они основаны на разных концепциях, а следовательно, и методах». Все это справедливо до определенного предела, однако это различие скорее обосновывает право этнолога (если оно вообще оспаривалось) обращаться непосредственно к науке о языке, если он занимается исследованием (что превосходно отметили наши авторы) «неопределенного комплекса реальных или вероятных систем коммуникации», этих «символических систем, отличающихся от системы языка», поскольку они охватывают «вопросы мифологии, обрядности, родства, которые, впрочем, могут также рассматриваться как отдельные языки» [340, с. 127]. Поскольку далее авторы продолжают: «На этом основании и в различной степени они могут быть подвергнуты структурному анализу, аналогичному тому, который применяется по отношению к языковой системе. Нам известны выдающиеся исследования Леви-Строса, касающиеся „систем родства“, бесспорно углубившие и осветившие столь сложные вопросы» [340, с. 127], то мне остается лишь принять эту похвалу, так как я никогда и не пытался распространить данный метод на какие-либо иные области науки.

Тем не менее наши авторы пытаются тут же забрать одной рукой то, что было даровано другой, усомнившись в правильности исходных позиций. По их словам, «рассмотрение общества в своей совокупности в зависимости от общей теории коммуникации» привело бы к «завуалированному (а иногда и к открытому) сведению общества или культуры к языку» [340, с. 114]; эта претензия не имеет личного обращения к кому-либо, но далее она явно адресована лично мне: «Клод Леви-Строс четко ставит проблему тождества языка и общества и разрешает ее, видимо, положительным образом» [340, с. 126]. Однако употребленное мной прилагательное inmost должно означать «наиболее глубокий», что не исключает возможности существования других аспектов, объяснительная ценность которых менее велика; Одрикур и Гранэ совершают здесь ту же ошибку, что и Гурвич: они воображают, что структурный метод, применяемый в этнологии, претендует на исчерпывающее познание обществ; это было бы абсурдом. Мы хотим лишь извлечь из огромного числа разнообразных данных опыта, превышающих возможности наших наблюдений и описаний, такие постоянные величины, которые повторяются в иных местах и в иные времена. Действуя таким образом, мы работаем как лингвисты, и различие, которое пытаются установить между исследованием какого-либо отдельного языка и исследованием языка в целом, представляется весьма зыбким. «Постоянно возрастающее число открываемых нами законов выдвигает на передний план проблему всеобщих правил, составляющих основу фонологической системы языков… мира… поскольку предполагаемая множественность их различительных элементов сугубо иллюзорна». Действительно, «одни и те же законы импликации присущи всем языкам мира как со статической, так и с динамической точек зрения» [390, с. 27, 28, 37 и сл.]. Более того, изучение одного языка неизбежно приводит к общей лингвистике, но кроме этого оно ведет по этому же пути к рассмотрению всех форм коммуникации: «Как и музыкальные гаммы, фонологические структуры представляют собой как бы вторжение культуры в природу, искусственное средство, налагающее логические правила расчленения на звуковой континуум».

Не отождествляя общество или культуру и язык, можно приступить к этой «коперниковской революции» (как говорят Одрикур и Гранэ), которая будет состоять в толковании общества в целом в зависимости от теории коммуникации. В настоящее время эта попытка возможна на трех уровнях, поскольку родственные и брачные правила служат обеспечению коммуникации женщин между группами, так же как экономические правила служат для обеспечения коммуникации имущества и услуг, а лингвистические правила — для коммуникации сообщений.

Эти три формы коммуникации одновременно являются формами обмена, между которыми существуют очевидные отношения (поскольку брачным отношениям сопутствуют экономические обязательства, а язык выступает посредником на всех уровнях). Вполне естественно пытаться установить между ними соответствия, а также выяснить формальные характеристики каждого взятого отдельно типа и преобразования, позволяющие переходить от одного типа к другому.

Эта издавна принадлежавшая мне формулировка проблемы [505 — наст, изд., гл. XV] свидетельствует о том, насколько мало обоснована обращенная ко мне критика Гурвича. По его словам, я полагаю, что «коммуникацией, считающейся источником жизни в обществе, прежде всего является „речевая деятельность“» [334, с. 16]. Попытка рассматривать язык как логическую модель, которая может нам помочь (поскольку она более совершенна и лучше нам известна) понять структуру других форм коммуникации, совершенно равнозначна взгляду на речевую деятельность как источник этих форм.

Однако в обществе помимо брачных, экономических и лингвистических форм обмена имеются еще и те самые формы языковой деятельности, существование которых признается Одрикуром и Гранэ; они устанавливают ту аналогию между искусством, мифологией, ритуалами, религией и самим языком, за которую на меня нападали как в прежние, так и в недавние времена. Наконец, имеется большое число элементов, структуру которых в настоящее время нельзя выяснить либо в силу их свойств, либо по причине недостаточности наших знаний. Именно на них и ссылаются в силу непонятного мне мистицизма (я считаю, что Одрикур и Гранэ вопреки видимости пребывают в плену у метафизического подхода к истории). Мне представляется наиболее плодотворным удерживать эти упомянутые мной стратегические рубежи как ближайший объект наших исследований вовсе не потому, что они являются единственными, или не потому, что все остальное сводится к ним. Просто при современном состоянии науки только они создают для наших дисциплин возможность строго логических обоснований.

Я отвергаю дилемму, высказанную нашими авторами: либо общество не представляет собой единого целого и является сочетанием несводимых друг к другу систем, либо же все рассматриваемые системы эквивалентны и выражают, каждая на своем языке, социальную целостность, как таковую [340, с. 128]. Я ответил на этот вопрос уже давно, в опубликованной в 1953 г. статье, которую мои критики не читали: «Для надлежащего определения отношений между языком и культурой нужно, по-моему, сразу же исключить две гипотезы. Согласно первой, между этими двумя рядами не может быть никакой связи; вторая же гипотеза, обратная первой, утверждает наличие полнейшей корреляции на всех уровнях… Принятая мной рабочая гипотеза занимает промежуточное положение: возможно, что между определенными аспектами и на определенных уровнях могут быть обнаружены некоторые связи, и наша задача состоит в том, чтобы определить, каковы эти аспекты и где эти уровни» [504 — наст. изд., гл. IV, с. 75].

Попытка установить ряд взаимно-однозначных соответствий между языком и культурой, рассматривая последнюю как совокупность данных, относящихся к определенному обществу, означала бы логическую ошибку, которая послужила бы более простым и более веским аргументом, чем вышеупомянутые доводы Одрикура и Гранэ: действительно, целое не может быть эквивалентно своей части. Быть может, подобная необоснованность, доказательств подчас свойственна американской металингвистике, чью позицию мне пытаются тенденциозно приписать Одрикур и Гранэ? Возможно. Но, если я не ошибаюсь, проблема «слово и вещь» вошла в моду в США после моего сообщения на Международном конгрессе американистов, состоявшемся в Нью-Йорке в 1949 году [492 — наст, изд., гл. III], а это сообщение исходило из других источников. Еще в 1952 году мной были высказаны некоторые возражения так называемой металингвистике, но они касаются вопросов скорее технического характера и находятся совсем в иной плоскости. Ошибка Уорфа и его учеников состоит в том, что они сравнивают хорошо изученные лингвистические данные, являющиеся результатом предварительного анализа, с этнографическими наблюдениями, находящимися на эмпирическом уровне или же являющимися плодом идеологического анализа, требующего произвольного расчленения социальной действительности. Таким образом, они сравнивают разные по своему уровню факты, что может привести их к избитым истинам или необоснованным гипотезам.

Но Одрикур и Гранэ совершают ту же ошибку, когда пишут: «Объектом лингвистики являются языки (в обычном смысле этого слова: французский язык, английский язык…). В социологии сравнимыми объектами исследования могли бы быть так называемые общества или глобальные структуры (нация, — народ, племя и т. д.). Необходимо, чтобы объект, природу которого собираются изучать, был максимально независим от других объектов» [340, с. 126]. В этом случае мы действительно потерпели бы поражение, а критика без труда преуспела бы. В исследованиях, составляющих главы III и IV данной книги, я предлагаю совершенно иное. Объектом сравнительного структурного анализа являются не французский или английский языки, а определенное число структур, которое может быть выявлено лингвистом только на основе этих языков; например, имеется в виду фонологическая структура французского языка, или его грамматическая или лексическая структура, или даже структура речи, которая не всегда является неопределенной. С этими структурами я сравниваю не французское общество и даже не структуру французского общества, как это представлял себе Гурвич (он считает, что общество, как таковое, обладает структурой), а некоторые структуры, которые я собираюсь отыскать там, где их можно найти: в системе родства, политической идеологии, мифологии, ритуале, искусстве, «коде» вежливости и — а почему бы и нет? — кухне. Именно среди этих структур, являющихся частичными, но предпочтительными для научного исследования выражениями совокупности, называемой французским, английским или каким-либо другим обществом, я и ищу присущие им общие свойства, так как даже здесь речь идет не о подмене одного содержания другим, не о сведении первого ко второму, а о том, чтобы выяснить, обнаруживаются ли между формальными свойствами черты подобия (и какие именно черты), различия или диалектические соотношения, которые можно выразить в виде преобразований. Наконец, я не утверждаю, что подобные сравнения будут всегда плодотворными; я считаю лишь, что они иногда будут таковыми и что эти соответствия будут иметь большое значение как для понимания места одного общества относительно других обществ того же типа, так и для понимания законов, управляющих его эволюцией во времени.

Приведем здесь пример, который отличается от примеров, приведенных в упомянутых статьях. Мне кажется, что национальная кухня, как и язык, может быть аналитически разложена на составные элементы, которые в данном случае следовало бы назвать основными вкусовыми элементами — «густемами», сгруппированными согласно некоторым структурам по принципу противопоставления и корреляции. Так, различия между английской и французской кухнями можно было бы выразить посредством трех противопоставлений: эндогенная/экзогенная (т. е. исходные продукты местные или привозные); центральная/периферийная (основная еда и сопровождающие ее продукты); маркированная/ немаркированная (т. е. вкусная или безвкусная). В этом случае можно построить таблицу, где знаки + и — соответствовали бы существенному или несущественному признаку каждого противопоставления в рассматриваемой системе:

Английская кухня | Французская кухняЭндогенная/экзогенная + / —центральная/периферийная + —маркированная/немаркированная — +

Иными словами, в английской кухне основные блюда из местных продуктов готовятся невкусно, эта пища сопровождается употреблением блюд, приготовленных на основе импортных продуктов, все различительные ценности которых носят существенно маркированный характер (чай, фруктовый торт, апельсиновый мармелад, портвейн). Во французской кухне, напротив, противопоставление эндогенная/экзогенная очень незначительно или вообще исчезает, и одинаково маркированные «густемы» оказываются скомбинированными между собой как в центральных позициях, так и в периферийных.

Применим ли подобный способ определения по отношению к китайской кухне? Да, если ограничиться предыдущими оппозициями. Однако это оказывается невозможным, если ввести другие противопоставления, как, например, по признакам кислое/сладкое, исключающим друг друга во французской кухне в отличие от китайской (и немецкой), и если учесть тот факт, что французская кухня диахронична (одни и те же противопоставления не имеют места в различные моменты приема пищи; так, французские добавочные блюда основаны на противопоставлении: максимальное приготовление/минимальное приготовление типа: колбасные изделия/сырые овощи, не употребляемые синхронно в следующих друг за другом блюдах), китайская же кухня мыслится в синхронии, т. е. одни и те же противопоставления способны образовать все составные части какой-нибудь трапезы (которые, по этой причине могут быть поданы на стол сразу же). Для построения исчерпывающей по своей полноте структуры следовало бы еще обратиться к другим противопоставлениям, например между жареным и вареным мясом, играющим столь большую роль в кухне поселений Центральной Бразилии (мясное жаркое являет собой способ приготовления мяса, где основную роль играют вкусовые качества, а вареное мясо приготавливается для использования его питательных качеств; два эти способа исключают друг друга). Наконец, некоторые несовместимости вполне сознательно допускаются определенной социальной группой и являются нормативными: горячительный продукт/прохладительный продукт; молочный напиток/алкогольный напиток; свежие фрукты/фрукты в состоянии брожения и т. д.

После определения этих различительных элементов вполне естественно попытаться выяснить, входят ли они органически в состав данной сферы и обнаруживаются ли они (часто, впрочем, преобразованными) и в других сферах того же общества или различных обществ. Если нам удастся установить их общность для нескольких сфер, то мы будем вправе сделать заключение, что нам удалось выявить значимые ценности бессознательных установок в обществе или в данных обществах.

Я умышленно обратился к этому несколько ограниченному по своей значимости примеру, поскольку он взят из жизни современных обществ. Впрочем, Одрикур и Гранэ, готовые, видимо, иногда допустить ценность моего метода, когда речь идет о так называемых первобытных обществах, пытаются полностью отделить их от более сложно организованных обществ. Они утверждают, что по отношению к последним понятия целостного общества не существует. Я же показал, что речь идет не о познании целостного общества (что в любом случае нереально stricto sensu), а о распознавании уровней, которые становятся значимыми именно в силу возможностей их сравнения. Я согласен с тем, что у наших огромных современных обществ этих уровней гораздо больше, чем у небольших диких племен, причем изучение каждого из этих уровней у нас значительно труднее. Однако различие заключается в степени трудности, а не в сути дела. Справедливо также и то, что в современном западном мире языковые, границы редко совпадают с границами культуры, однако эта трудность не непреодолима. Вместо сравнения определенных аспектов языка и определенных аспектов культуры можно будет сравнить различительные элементы языка и культуры в обоих обществах или подобществах, обладающих или общей культурой, или общим языком. Таким образом, возникает вопрос, существует ли связь между способами говорить по-французски у бельгийцев и швейцарцев и другими особенностями, свойственными этим обществам, когда их сравнивают с соответствующими особенностями нашего общества. Я также не согласен с утверждением о том, что социальные явления имеют пространственное измерение, в то время как язык якобы безразличен к числу говорящих на нем индивидов. Напротив того, мне кажется, что можно априорно утверждать, что в структурах и в ритме эволюции «больших» и «малых» языков должна сказываться не только протяженность ареала, где говорят на данном языке, но также и наличие в его пределах языковых районов более низкого порядка.

Недоразумения, которыми изобилует статья Одрикура и Гранэ, сводятся к двум ошибкам: одна из них состоит в нарочито неправильном противопоставлении диахронической и синхронической точек зрения, а другая — в увеличении пропасти между языком, который якобы произволен на всех уровнях, и другими социальными явлениями, не обладающими тем же свойством. Поразительно, что наши авторы, утверждая свою точку зрения, сочли нужным игнорировать статью Романа Якобсона «Принципы исторической фонологии» [387; ср. также 382] и не менее памятную статью Эмиля Бенвениста, где автор ставит вопрос о соссюровском принципе произвольности лингвистического знака [193].

В первом случае наши авторы утверждают, что структурный анализ замыкает лингвиста или этнолога в рамках синхронии. Таким образом, он неизменно приводит к «построению для каждого данного положения системы, несводимой к другим», тем самым «отрицая историю и эволюцию языка». Чисто синхроническая перспектива неизбежно привела бы к не выдерживающей критики концепции, согласно которой оба фонологических толкования одной и той же фонетической реалии должны были бы считаться в равной степени справедливыми.

Подобный упрек можно адресовать некоторым американским неопозитивистам, но не европейским структуралистам. Однако Одрикур и Гранэ вносят в этот вопрос большую путаницу: на некоторых этапах научного исследования вполне разумно при данном состоянии знаний допускать сосуществование двух толкований одного и того же факта. Таковым было до XX в. и, видимо, остается до сих пор положение в физике. Ошибка состоит не в признании существующего порядка вещей, а в том, чтобы им довольствоваться, не желая искать путей его преодоления. Структурный же анализ создает возможность избежать этого в силу единственного решения вопроса, которым Якобсон (один из прочих) постоянно пользовался, позаимствовав его у физиков: «Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora». Этот принцип направляет нас в сторону, противоположную прагматизму, формализму и неопозитивизму, поскольку утверждение о том, что наиболее экономным объяснением является то, которое ближе к истине, основано в конечном счете на постулируемом тождестве мировых законов и законов мышления.

Нам известно, особенно после статьи Якобсона, что противопоставление диахронии и синхронии в высшей степени иллюзорно, оно допустимо только на предварительных этапах исследования. Достаточно привести следующую выдержку: «Было бы глубоко ошибочно рассматривать статику и синхронию как синонимы. Статический срез есть фикция: это лишь научный вспомогательный метод, но не частная форма бытия. Мы можем рассматривать восприятие фильма не только диахронически, но и синхронически; однако синхроническое восприятие фильма не аналогично восприятию отдельно взятого кинокадра. То же самое можно сказать и о языке». А вот прямой ответ на рассуждения (впрочем, очень интересные сами по себе) наших авторов по поводу развития французского разговорного языка: «Попытки отождествления синхронии, статики и сферы применения телеологии, с одной стороны, и диахронии, динамики и сферы механической причинности — с другой, бесконечно сужают рамки синхронии, превращают историческую лингвистику в нагромождение несравнимых фактов и создают поверхностную и вредную иллюзию пропасти между проблемами синхронии и диахронии» [387, с. 333–336].

Вторая ошибка Одрикура и Гранэ состоит в резком противопоставлении языка (где мы оказываемся «перед лицом двойного произвола» — слова по отношению к означающему и значения понятия по отношению к обозначенному им физическому объекту) обществу, поддерживающему «в большинстве случаев… прямую связь… с природой» [340, с. 126–127], что ограничило бы его символическое предназначение.

Я мог бы удовлетвориться оговоркой: «в большинство случаев…» и возразить, что я занимаюсь именно другими случаями. Но поскольку скрытое утверждение наших авторов представляется мне одним из самых опасных, какое только можно сформулировать, я ненадолго на нем остановлюсь.

С 1939 года Бенвенист задавался вопросом, сможет ли когда-нибудь лингвист плодотворно заняться рассмотрением метафизической проблемы соотношения мышления и окружающего мира. Если и было бы лучше в данный момент не заниматься этим вопросом, то следовало бы тем не менее отдавать себе отчет в том, что «для лингвиста считать соотношение произвольным означает своего рода оборону от постановки этого вопроса…» [193, с. 26]. Одрикур (поскольку он лингвист того же направления) продолжает придерживаться этой оборонительной позиции; тем не менее, как этнограф, занимающийся историей техники, он хорошо знает, что техника не столь естественна, а язык не столь произволен, как он об этом говорит.

Даже лингвистические доводы, призванные в поддержку этого противопоставления, не кажутся удовлетворительными. Является ли французское pomme de terre «картофель» (букв, «земляное яблоко». — Ред.) результатом действительно произвольного условного обозначения предмета, «который не является яблоком и не состоит из земли», и выявляется ли произвольный характер понятия, когда оказывается, что англичанин называет картофель potato? В действительности французский выбор названия, обусловленный дидактическими соображениями, отражает совершенно особые технические и экономические условия, в которых был окончательно принят этот продукт питания в нашей стране. Оно отражает также речевые формы, распространенные в тех странах, откуда в основном вывозилось это растение. Наконец, образование слова pomme de terre если было и не необходимо, то по крайней мере возможно для французского языка, потому что слово pomme, обозначавшее поначалу любой круглый плод с косточкой или ядром, уже обладало большой функциональной нагрузкой, засвидетельствованной такими ранее созданными сочетаниями, как: pomme de pin (сосновая шишка), pomme de chene (желудь), pomme de coing (айва), pomme de grenade (гранат), pomme d'orange (апельсин) и т. д. Можно ли считать выбор слова произвольным, если в нем сказываются не только исторические, географические и социологические явления, но и чисто языковые тенденции? Скорее уж следует сказать, что французское слово pomme de terre было не навязано языку, но существовало как одно из возможных решений (в качестве противопоставления возникло слово pomme de l'air [яблоко; букв, «воздушное яблоко». — Ред.], столь часто встречающееся в речи поваров; оно заменило бытовавшее в старофранцузском языке слово pomme vulgaire — «простое яблоко», — обозначавшее плод дерева, поскольку оказалось, что последнее наименование привносило более сильный оттенок обыкновенности). Решение явилось следствием выбора из возможных предшествующих обозначений.

Если бы язык был произволен в отношении понятия, то он повел бы себя так же и в отношении слова: «.. непостижима связь между произношением слова и выражаемым им понятием. Какая связь, например, может быть между сжиманием губ в начале и в конце слова pomme и известным нам округлым плодом?» [340, с. 127].

Соссюровский принцип, на который здесь ссылаются наши авторы, неоспорим, если оставаться на уровне только лингвистического описания. В науке о языках он сыграл значительную роль, позволив фонетике освободиться от натуралистических метафизических толкований. Однако он представляет собой лишь одну сторону лингвистической мысли; если же попытаться представить положение вещей с несколько более общей точки зрения, его радиус действия оказывается ограниченным, а точность завуалируется.