IX

Море было спокойное, и плот шел более или менее по курсу. Я закрепил штурвал и, понаблюдав немного за компасом, предоставил плоту идти самому. Он рыскнул, затем успокоился и вернулся на прежний галс. Таким образом я уже потерял не один десяток миль, но это стало для меня привычным. Мне следовало идти вест-тень-зюйд, чтобы попасть в Австралию, до которой, казалось, было не ближе чем до Солнца. Но я имел всё необходимое, чтобы преодолеть это расстояние, — продовольствие, воду, терпение... Я мог петь, со мной были два моих спутника — одним словом, я не унывал.

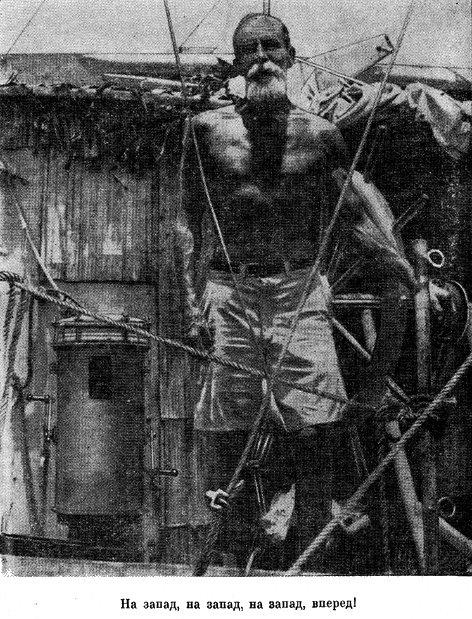

На запад, на запад, на запад, вперед,

Где солнце спускается в море...

Я сидел, прислонившись спиной к каюте, на небольшом ящике — мне его подарили в Лиме для Кики и Авси, но они предпочитали спать где угодно, только не там. День выдался жаркий, работы было много — я латал паруса, боролся с переменчивым ветром, чинил рули, и теперь я то и дело клевал носом. Вдруг я очнулся. Передо мной лежала земля, не очень близко, правда, но я явственно различал все детали, как если бы смотрел в сверхмощный бинокль. Я видел деревни, людные города, шоссейные дороги... Я видел Нью-Йорк с возвышающимися над ним квадратными башнями и рядами квадратных коробок, таких высоких, что они заслоняли земле весь свет. Я видел тысячи поездов, мчащихся по железным туннелям глубоко под землей, перевозящих в пыли и мраке миллионы пассажиров. Я заглядывал внутрь домов и видел бледные лица мужчин и женщин, искаженные страхом... Рак!

Когда мы жили в Калифорнии, я однажды пошел к соседу за виноградом. Я и раньше бывал на ферме и хорошо его знал. Хозяин работал в саду, и жена со слезами на глазах рассказала, что жить ему осталось недолго: он болен раком. Нам тоже угрожала эта болезнь — от нее умерли мои отец и мать, а у Тэдди отец и несколько родственников. Во всем мире не найдется, наверное, семьи, которую бы она не затронула. Я пошел на виноградник, где возился фермер, для начала поговорил с ним о погоде, а потом сказал, что читал недавно, будто рак можно вылечить или, во всяком случае, приостановить, если питаться одним виноградом. Я и раньше об этом слышал, сказал я. Правда, случаев полного излечения я не знаю, но развитие опухоли приостанавливается, она не дает метастазов.

— Вы ничего не теряете, — сказал я. — Виноград у вас свой, и какой! Такого во всем мире не найти! Стоит протянуть руку, и вы срываете гроздь, достойную королей, еще теплую от солнца и чуть ли не умоляющую, чтобы ее съели! В ваше тело вливается как бы живое золото.

Я рассказал фермеру, что читал о больших дорогих санаториях в Швейцарии, Австралии и России, где рак лечат или приостанавливают виноградом.

Он поднял ко мне иссеченное морщинами лицо, с которого не сходило выражение обреченности, и спросил с горечью:

— А что для этого нужно — просто съедать каждый день по кисти винограда?

— Нет, вы должны перейти на один виноград — ни кофе, ни чая, ни табака — один виноград.

— Об этом не может быть и речи, — проворчал он, и лицо его стало жестким.

— Рано или поздно врачи научатся излечивать рак, — настаивал я. — Недаром в это дело вкладывают миллионы долларов. Но пока надо во что бы то ни стало испробовать все, что может приостановить или замедлить болезнь.

Мой собеседник не проявил к моим советам ни малейшего интереса.

Я услышал хлопанье паруса, поднялся и пошел взглянуть на компас. Ветер немного отошел. Я снял крепления со штурвала и повернул его.

На следующий день было душно и необычайно жарко. Ветер был слабый, море еле колыхалось, и мне казалось, что погода должна испортиться. Уже несколько ночей месяц окружало кольцо, а вчера солнце плохо всходило. Меня не раз спрашивали, почему я не беру с собой барометр. А зачем он мне? Если даже я буду знать, что приближается буря, то спрятаться мне все равно некуда, а если бы и оказалась поблизости гавань, то с неисправными рулями было бы очень трудно пристать к берегу. Небо достаточно точно сообщало, какая предстоит погода, и тут уж от меня зависело не оплошать и быть наготове. Ураган всегда давал знать о своем приближении, а если я видел, что на меня летит шквал, то мог спустить грот за несколько секунд. Я приспособился одним-двумя движениями травить и выбирать шкоты, галсы и брасы.

Запись в вахтенном журнале 24 сентября 1963 года

Счислимое место

6°15' южной широты

149°46' западной долготы

Курс вест

Ветер зюйд-ост

Вот уже два дня я не произвожу обсервации. Судя по счислению, я нахожусь в сорока пяти милях к востоку от бурунов рифа Филиппо, и если сильный зюйд-ост продержится день-другой, я могу сесть на мель, и тогда мое путешествие придет к концу. Уже две недели пытаюсь вырулить южнее. Я нахожусь приблизительно в шестистах семидесяти пяти милях к северу от Таити.

Сегодня наблюдал, как Кики ходит по палубе. Она осторожно сделала шаг, остановилась, понюхала воздух, оглянулась и прислушалась, как если бы раньше не была не только на плоту, но и вообще на земле и только что спустилась с какой-то неведомой планеты. Около ведра с морской водой она стала на задние лапки, понюхала воду и начала лакать. Три раза она делала передышку и снова принималась лакать, пока не напилась. В ее миске было сколько угодно пресной воды, не иначе как она, подобно мне, пила морскую воду из гигиенических соображений. И Авси тоже пил морскую воду, хотя в этом, казалось, не было никакой необходимости. А поскольку Кики была чрезвычайно разборчива в еде и питье, я думаю, она знала, что делает. Что же до Авси, то он, по-видимому, испытывал прямо-таки потребность в морской воде, он даже облюбовал себе местечко на переднем понтоне, откуда мог пить прямо из моря, а при виде надвигающейся волны быстро отступать на палубу.

На ужин у меня было керри с картошкой. Керри — моя излюбленная еда, впервые я ее попробовал больше полувека назад на "Бермуде". Это кушанье я готовил не реже двух раз в неделю. Будь у меня лук, я не променял бы керри на яства, приготовляемые в ресторане "Уолдорф" специально приглашенным из-за границы поваром, но, к сожалению, лук у меня кончился.

Плот эскортировала новая группа серых пятнистых акул, и корифены не показывались из-под плота. Выносливые и сильные, акулы могут плыть очень долго, так долго, как, может быть, очень немногие обитатели моря. Это, а также устрашающие зубы и хитрость делают их настоящими властителями морей. Я часами наблюдал, как они лениво, без малейших усилий, словно бы во сне, рассекают волны. Но грязноватые глаза на тупорылой голове непрестанно движутся из стороны в сторону, и попробуй я опустить за борт руку или ногу, она бы вмиг превратилась в кровавый обрубок. С акулами можно сравнить только альбатросов: последние тоже без видимых усилий скользят в своей стихии и могут неделями обходиться без еды.

Наблюдая за тем, как день за днем, месяц за месяцем спокойно и уверенно рассекают волны обитатели поверхностных вод, нетрудно было предположить, что они, например акулы и корифены, с момента появления на свет видя над собой звезды, пользуются ими как маяками на пути через моря.

Человек часто ищет одиночества, чтобы разрешить тайну бытия, но неизменно возвращается к людям. Смертный не может долго оставаться один и не потерять рассудок. Он создан из мяса и костей и нуждается в обществе себе подобных. Каждую секунду своей жизни он что-то получает от других людей и что-то им отдает. С момента появления человека происходил и происходит непрерывный обмен, который служит цепью, связывающей всех людей воедино. Даже отшельник, укрывшийся в пещере, не теряет этой связи: все его помыслы направлены к человеку и к Богу, похожему на человека.

Чувствуя рядом присутствие другого, человек легче идет на смерть. Осужденному легче стоять перед виселицей, если палач шепнет ему доброе слово или из толпы зрителей раздастся ободряющий возглас. Он способен даже улыбнуться шутке. Если дружеская рука дотронется до его плеча, ему начинает казаться, что в его сердце все человечество, что он не умрет навечно. Может быть, за несколько часов до этого, ожидая в жутком одиночестве своей камеры, когда дверь откроется в последний раз, он в ужасе вскрикивал при одной мысли о том, что его ждет, или старался размозжить себе голову о стену. Человек не может без людей, и если даже он когда-нибудь достигнет звезд, то и там скоро окажутся ему подобные. Один, человек не может найти спасение. Нирвана — это прибежище слабых. Это я понял, находясь в океане, на пороге бесконечности.

Я шел мимо рифа Филиппо. Судя по счислению, я находился очень близко от него. Ночь застала меня на мачте: я старался высмотреть в бинокль буруны.

Рули снова нуждались в починке. Я связал несколько оставшихся у меня бамбуковых стволов, так что получилось что-то вроде ширмы, к концам прикрепил куски железа и опустил в море, надеясь, что это сооружение защитит меня от акул. Очень ненадежная конструкция при высокой волне, но лучше я ничего не мог придумать. Гарпун я положил так, чтобы он был под рукой. Когда работа близилась к концу, акула футов десять в длину решила пробраться сквозь мою непрочную ограду и полакомиться, скорее всего, одной из моих болтавшихся в воздухе ног. Акула проявила необычайную настойчивость. Тогда я взобрался обратно на палубу, разрубил на куски летучую рыбу, упавшую ночью на палубу, куски завернул в вяленое мясо корифены, сверху помазал кровью, сочившейся из моего расцарапанного плеча, и насадил приманку на крючок. Десятифутовая приятельница сразу проявила недюжинный интерес, а почуяв запах крови, пришла в такое волнение, что могла бы проглотить коробку с гвоздями. Клюнувшую акулу я подтянул к борту и привязал к корме так, чтобы она тащилась за плотом в назидание своим не в меру прытким товаркам. После этого я снова спустился за борт и закончил починку.

С тех пор как первый плот или первое каноэ отошло от родного берега на поиски неизведанных стран, свежая пища на борту судна всегда была для мореплавателей главной проблемой. Цинга, вызываемая недостатком свежей пищи, — одна из самых страшных болезней. В запущенных случаях тело больного превращается в отвратительную массу, покрытую красными пятнами, малейшее прикосновение заставляет его вскрикивать от боли. Холера, желтая лихорадка, все недуги, опустошающие земной шар, кажутся не такими уж страшными по сравнению с этим бичом морей.

Я считаю, что, кроме лимонного сока, от цинги может спасти ежедневное употребление получашки морской воды. Я читал, что капитан одного американского китобойца уберег свою команду тем, что заставлял ее каждый день есть кислую капусту. Он запас ее несколько бочек. Многие капитаны брали на борт больших черепах с Галапагосских островов и держали их живыми. Свежее мясо сохраняло морякам здоровье.

На завтрак я сегодня ел порошковый суп с мясом корифены, заправленный мукой. Иногда я в этот суп добавляю тертую картошку или измельченный сухарь.

Однажды в безветренную погоду, когда плот переваливался с борта на борт, не продвигаясь ни на дюйм вперед, я подумал, что мне еще идти и идти... Вот уже четыре дня ветра не было или почти не было, а ночью со всех сторон один за другим налетали шквалы. И вдруг какой-то голос, заполнивший, казалось, все пространство и проникший до самого мозга костей, властно приказал: "Уходи, тебе это не под силу, уходи!" — и словно приковал мой взгляд к борту плота.

Неужели жизнь опостылела мне? По-видимому, сказались бесконечная работа, бесконечная бессонница, бесконечные починки рулей, которые все равно отказывались служить. У меня были плот, паруса, запасы воды и провизии, у меня была цель, но я дрейфовал и, видимо, так и останусь дрейфовать посреди океана, вдалеке от берега, к которому я хотел пристать. Оправившись от первого шока, я поборол этот голос. Я даже улыбнулся ему, но тот факт, что он произнес роковые слова, заставил меня призадуматься. Это было нечто совершенно новое. "Ты, брат, однако, уязвим, — сказал я себе. — Ты и не знал, какой бес-искуситель сидит в тебе".

На следующий день раскаленный плот продолжал качаться под безжалостными лучами солнца, и голос раздался снова. "Уходи!" — приказал он совершенно спокойно, и небо как бы подтвердило его слова. После этого голос раздавался каждый день, и каждый день я давал ему отпор, а под конец даже стал смеяться над его нелепым предположением, что я могу проявить слабость. Я понимал, что этот призрачный голос — порождение одиночества, на которое я обрек себя сам, что при соответствующих условиях он будет возвращаться, как зубная боль или резь в животе. И примирился с ним и не страшился его — даже когда слышал его несколько раз на день. Но я уже понял, что путешествие измотает меня до предела.

Я видел, что на меня большой черной тучей надвигается шквал, но решил пока не спускать грот, чтобы успеть проскочить еще несколько миль. Погода и до этого была неважная, я много раз подымал и опускал грот и, конечно, порядком устал, но тем не менее готов был использовать даже малейшую возможность двигаться вперед. Шквал был совсем близко, я стоял, положив руки на штурвал, чтобы повернуть его при первой же надобности, и тут раздался голос Тэдди. Она стояла передо мной, выражение лица у нее, как всегда, было спокойное, и она своим обычным ровным тоном отчетливо произнесла: "Ты, вижу, готов встретить шквал". Я ничуть не удивился: Тэдди как бы явилась из пустоты, чтобы успокоить меня своим присутствием. Ее голос продолжал звучать в моих ушах, пока я не схватился с ветром. Вскоре мне пришлось спустить грот и головой, руками, всем телом удерживать его, чтобы подчинить себе и закрепить на рее.

Я не замечал в своем организме никаких патологических изменений. По-видимому, я был совершенно здоров. После трех месяцев полного одиночества посреди океана я был энергичен, вынослив, силен, мыслил трезво.

Правда, иногда мною овладевала на несколько дней вялость, но я объяснял ее неполноценностью питания. Сохранять форму мне, наверное, помогало ежедневное питье морской воды, обтирание и похлопывание себя кулаками с головы до ног. Этот массаж проникал до всех мускулов, артерий, связок и внутренних органов. Кроме того, ощущая слабость, я старался глубоко дышать, но все это, конечно, не могло заменить правильного питания — главного источника жизни. Недаром говорят, что человек есть то, что он ест.

Я пришел к выводу, что карты, изданные Гидрографическим управлением США, довольно точны, хотя, конечно, не отражают той фантастически изменчивой и бурной погоды, которая все время была моим уделом. Если выдавался погожий денек, это был настоящий праздник. Иногда ночью я просыпался в полной уверенности, что налетел ураган, но оказывалось, что это всего лишь Кики и Авси шуршат сухими листьями на крыше каюты. Мои четвероногие приятели проявляли чудеса ловкости, балансируя во время качки. Однажды мне показалось, что у Кики нездоровый вид, что нос у нее горячий. Кошка лежала на палубе кучкой рыжеватого меха, и мне уже бог знает что пришло в голову. Но тут на ящик, стоявший поблизости, вскочил Авси, увидел Кики и прыгнул ей на спину, словно собираясь растерзать на куски. Кики в мгновение ока ожила, и они провели получасовой сеанс борьбы, подобной которой я, пожалуй, еще не видел. Борьба велась до победного конца и закончилась взаимным облизыванием, призы же, как всегда, были поделены поровну между участниками встречи.

Вдалеке охотились фрегаты, гнездящиеся, по-видимому, на рифе Филиппо или к югу от острова Восток. Я шел курсом вест-зюйд-вест, направляясь к двенадцатой параллели, мимо острова Ракаханга, где погиб Эрик де Бишоп, и острова Манихики, лежащего примерно на 10° южной широты и 161° западной долготы. Правда, от обоих атоллов меня отделяло еще довольно большое расстояние, но мне надо было соблюдать предельную осторожность. К слову сказать, у меня был с собой вахтенный журнал 1954 года, так что я мог сравнивать маршруты обоих моих путешествий.

Плот стал издавать новые звуки. Особенно меня раздражал один, похожий на протяжный стон агонизирующего больного. После долгих изысканий я установил, что он возникает в гнезде мачты. Я, можно сказать, утопил его в масле, но добился лишь того, что стон стал еще отчаяннее. С момента выхода из Кальяо эта адская симфония терзала мой слух все время, и даже кошки иногда с испугом оглядывались по сторонам, опасаясь, что наша посудина вот-вот развалится.

Запись в вахтенном журнале 5 октября 1963 года

10°16' южной широты

155°161 западной долготы

Курс зюйд-вест-тень-вест

Ветер норд-норд-ост

Сегодня ровно три месяца, как я вышел в море. Пройдено пять тысяч семьсот миль. Погода по-прежнему скверная. Не узнаю Тихий — в 1954 году он вел себя совсем иначе.

На рассвете закинул леску. Вскоре клюнула корифена. Ужас и ярость рыбы, попавшейся на крючок, моментально передались мне, как если бы я держал ее голыми руками. Ну и трудно же было ее тащить! Когда до плота оставалось футов десять, не больше, я увидел поблизости еще одну корифену — самца с огромной головой. "Дрались, наверное", — подумал я, но потом сообразил, что это самец, спешащий на выручку своей избраннице. Я вытянул красавицу на борт: открытая пасть с крючком в верхней челюсти, большие прозрачные глаза, полные страха смерти, а рядом в воде — обезумевший самец, бьющийся о понтон в отчаянном усилии выбраться на палубу вслед за своей подругой. Я отступил назад: пусть моя жертва бьется, пока не сорвется с крючка, — я решил даровать ей жизнь. Через секунду она, оставив кусок челюсти на крючке, прыгнула в море и помчалась рядом с самцом, вздымая пену. Во время плавания на вест-индском шлюпе Тэдди не притрагивалась к корифене, если видела ее глаза, когда та умирала и ее роскошные краски блекли.

Возвратился месяц и пролил свой волшебный свет на весь океан и каждую волну в отдельности. Я наблюдал, как с наступлением вечера он медленно подымается по небу, продирается сквозь облака, ничем не замутненный взбирается на высшую точку, чтобы, спрятавшись в мрачном облаке, постепенно опуститься в море.

Задолго до восхода солнца мои кости сообщали мне, какой выдастся день. Иногда я угадывал погоду по полету птиц или по поведению корифен, по тому, как они выходили из-под плота, прыгали и резвились в волнах. В сумрачные дни, перед шквалом, они по утрам почти не двигались.

Ближайшей ко мне землей были острова Токелау, в восьмистах или девятистах милях к западу, если мне удастся держаться двенадцатой параллели.

Очень часто, стоя у штурвала, я вспоминал стариков, которых я встречал в Южной Калифорнии, на южном берегу Лонг-Айленда, в штате Нью-Йорк или во Флориде. Опустив голову, ссутулившись, они бесцельно бредут к своему концу. Я говорил со многими из них, надеясь, что они прислушиваются к моим советам.

Я мысленно перебирал год за годом семьдесят лет, прожитых мною на земле, а потом скатывал их в один комочек — ничтожную каплю, отпущенную на мою долю из потока вечности. Я мог по желанию то вытягивать годы в длинную ленту, то сжимать их в одну вспышку. Я не испытывал страха в начале жизни и не буду испытывать его, когда наступит естественный конец или я к нему приближусь. Здесь, в этом беспредельном одиночестве, где мир людей теряет свое значение, человек не может не думать о своем конце. Великая трагедия жизни, по-моему, в том, что человек стареет разумом. Наши предки понимали это. Они рано обнаружили, что не может оставаться молодым разум, если преждевременно стареет тело, и, чтобы помешать этому, создали целые системы оздоровления. Но семьдесят лет — это семьдесят лет, сколько я еще собираюсь прожить на земле? Десять, двадцать, тридцать лет? Так мало и вместе с тем так много, ведь в каждой секунде — частица вечности. Но человек живет, пока он испытывает спокойный экстаз творчества, пока он что-то созидает в меру своего темперамента и способностей. При этом преимущество, конечно, на стороне тех, кто умеет что-то делать руками, ибо руки даны человеку для того, чтобы приносить ему ощущение счастья.

До сих пор дождей, настоящих продолжительных дождей было мало, хотя ливни проходили часто — их приносили шквалы. Только вчера ночью выпал сильный дождь, и я наполнил все мои ведра и сосуды. Утром небо прояснилось, воздух стал сухим и чистым, и пассат погнал высоко по небу облачка, похожие на только что вымытых белоснежных ягнят.

Запись в вахтенном журнале 16 октября 1963 года

11°24' южной широты

159°16' западной долготы

Курс вест-зюйд-вест

Ветер норд-ост

Я нахожусь в ста десяти милях к востоко-юго-востоку от Манихики и примерно в шестистах десяти милях к северу от Раратонги из островов Кука.

В 1954 году английский радиолюбитель с Раратонги — Дуг Каннольд — поймал мое сообщение о том, что на горизонте показались острова Самоа — цель моего плавания, и передал его американскому представительству в Паго-Паго.

Я продолжаю слышать голоса матери и Тэдди, не менее реальные, чем все, что меня окружает, и чем голос, убеждающий меня покончить с собой.

Сегодня качка была настолько сильной, что я не смог взять высоту солнца, хотя прежде делал это с палубы и с крыши каюты раз тридцать — сорок. К слову сказать, из-за качки мне для более или менее правильного определения широты приходилось каждый день при восходе брать высоту солнца двадцать — двадцать четыре раза.

"Что происходит в мире? — подумал я. — Не включить ли мне транзистор? — До сих пор я ограничивался тем, что проверял по нему часы. — Да нет, пожалуй, не стоит".

Я сидел прямо на палубе на краю плота, опустив ноги в воду. Рядом лежал гарпун на случай, если дерзкая акула отважится подойти слишком близко. Вода была приятно теплая, и, однако, она освежала, тело ощущало ее как целительный бальзам. Легкий бриз приносил живительную прохладу. Я давно забыл про плот и в мечтах своих сидел где-то в Нью-Йорке, Нью-Джерси или Коннектикуте у ручья под нависшей над ним ивою, среди водяного кресса, незабудок и мяты.

Утром я сварил пакет слив и весь день ел их, опасаясь, как бы они в жару не испортились. Я всегда любил сливы. В годы странствий я как-то попал под Сан-Хосе в сад на уборку урожая. Я тряс дерево, и сливы покрывали землю ковром толщиной в фут. На их запах слетелись пчелы со всего света и, одурманенные, жужжали вокруг меня.

Несколько корифен появились около моих ног и явно приняли их за невиданных глубоководных чудищ. Рыбы — дюймов десять длиной — сверкали на солнце, словно бриллианты, только что выпавшие из шкатулки природы.

Вчера Кики поймала морскую птичку, не больше голубя, черную с белыми грудкой и брюшком. Крылья ее в размахе имели дюймов двадцать. Птичка была вооружена грозным клювом в виде иголки длиной около трех дюймов. Птичка присела на крышу каюты отдохнуть, а Кики, внимательно следившая за ней, еще когда та летала вокруг плота, прыгнула на гостью сзади. Одно молниеносное движение — и птичка безжизненным комком повисла у Кики в пасти. Затем Кики спрыгнула со своей добычей на палубу и, не выпуская ее из пасти, полчаса разгуливала взад и вперед, держа голову выше обычного, к вящему восхищению Авси, который скромно держался в стороне. После этого Кики бросила трупик на палубу и больше не обращала на него внимания.

Я выловил акулу, чтобы съесть ее печень — она содержит ценные витамины, — и вытаскивал крючок из пасти хищницы. Тут я вспомнил о рыбаке из Кальяо, который просил привезти ему зуб акулы.

— А что, он приносит счастье? — поинтересовался я.

— Да, — ответил рыбак.

— Так разве около Кальяо нет акул?

— Сколько угодно. Они попадаются в сети и рвут их.

— Так почему бы вам не взять зуб одной из них?

— Мне хочется иметь зуб акулы, которую вы поймаете во время перехода через Тихий океан.

— Чтобы повесить его на шею?

Я знал, что ловцы жемчуга и собиратели раковин часто вешают на шею зуб акулы, полагая, что это отпугивает хищниц.

— Да, я буду его носить, — ответил рыбак и рассказал о двух братьях, которые несколько лет назад ловили раков и крабов между скалами около Кальяо, где вода кишит акулами. Братья ныряли за своей добычей на самое дно моря. Один всегда носил на шее зуб акулы, а другой не верил в приметы. Они никогда не ныряли вместе — один оставался наверху и дожидался, пока другой не покажется на поверхности. Однажды тот, который спустился, не всплыл вовремя наверх, и брат нырнул за ним следом. Он увидел, что вода у дна потемнела от крови и акулы таскают что-то взад и вперед. Это был его брат. Он выхватил нож, отбил тело у акул и поднял на поверхность. Акулы следовали за ним по пятам, несколько раз вырывали тело у него из рук, но в конце концов он все-таки вытащил его на скалы.

— Его тоже укусила акула, он до сих пор прихрамывает, — закончил рыбак. — Теперь он капитан рыболовецкой шхуны в Кальяо.

— Так это у него на шее зуб акулы? — спросил я.

— Si, senior.

Мне пришлось снова спуститься в воду и заняться левым рулем. Пользы от него не было никакой, но я надеялся, что смогу привести его в порядок. До этого я поймал акулу, разрубил на куски и привязал их к корме, чтобы отвлечь от себя внимание остальных хищниц.

Море было довольно бурное, волна почти сразу накрыла меня с головой, я задержал дыхание и дождался, чтобы корма показалась из воды. Еще несколько волн перекатилось через мою голову, прежде чем я смог приступить к работе. Было около восьми утра, солнце начинало припекать и жгло мою обнаженную шею. Я не без удовольствия погружался каждый раз в теплую воду, хотя это очень замедляло мою работу и, кроме того, я мог удариться о руль и пораниться, как уже случалось неоднократно. Работая, я то и дело поглядывал на останки акулы, желая убедиться, что ее сородичи не кончили пировать.

Тело мое напряглось, глубоко под водой я старался надеть зажимы на трос, и только нос мой высовывался наружу. В это время опять накатилась большая волна. Я задержал дыхание, сжался в комок — так легче перенести ее удар — и тут почувствовал, что внутри у меня, слева, что-то оборвалось... Будто крючок вонзился во внутренности. Боль была такая, что я вскрикнул. Не иначе как я поранился о железную полосу, которую старался прикрепить к рулю. Я, конечно, сразу же отпустил его и, удерживаемый только веревкой, болтался по волне взад и вперед около плота. Вскоре боль немного отпустила, и я с грехом пополам взобрался на палубу, чувствуя, что надорвался. У меня уже была грыжа с правой стороны, но она не доставляла мне серьезного беспокойства. Полежав на палубе и согревшись под лучами солнца, я ощупал себя. Сомнений не оставалось: я надорвался. Что же делать?

Тут я вспомнил, что нью-йоркский врач сунул мне в аптечку эластичный бинт на случай растяжения. Надо попытаться воспользоваться им, а чтобы успокоить боль — принять морфий. Я взял с собой несколько таблеток, помня, какие боли причинила мне язва в первое мое путешествие. С трудом добравшись ползком до каюты, я принял таблетку морфия и забинтовался. После обеда я принял вторую таблетку, а затем полез в воду и закончил работу.

В последующие дни грыжа вела себя вполне пристойно. Я подставлял живот солнцу, поливал его морской водой, все время бинтовался, особенно перед тем, как поднять или спустить грот или сделать другую работу, требующую больших физических усилий.

Последние дни я питался в основном картофельными оладьями. Великолепное кушанье и бобы с тертой сырой картошкой и лимонным соком. Иногда варил одну только овсянку. Если готовить было некогда, я открывал банку бобов и пакетик с сухой картошкой.

По моим расчетам, я проделал — шел я зигзагами — примерно шесть тысяч семьсот миль. В 1954 году я покрыл на "Семи сестричках" приблизительно такое же расстояние — от Кальяо до Паго-Паго на Восточных Самоа. Однако времени на этот раз у меня ушло больше — из-за поломанных рулей.

Море внезапно стало из зеленого серым. Я только что проверил снасти и присел у двери каюты отдохнуть. У меня закружилась голова, и, чтобы не упасть, я схватился за первый попавшийся мне под руку предмет. Глаза закрывались сами собой помимо моего желания. Что-то со мной было неладно! Тело мое вдруг налилось стопудовой тяжестью. Я задремал, но заставил себя проснуться. Так дело не пойдет! Нужно встать и приняться за работу! Скоро наступит день. Но вместо этого я соскользнул с ящика и остался лежать на палубе. Как хорошо не двигаться — мысли шевелились в моей голове, словно затухающее пламя. Время от времени я засыпал.

Все дело в воде. Вода испортилась, а я продолжал ее пить. Цвет у нее был неважный, но я решил, что обойдется. Несколько недель назад я открыл новую бочку. Вода в ней была мутная и пахла сточной канавой. Я прокипятил воду и решил рискнуть воспользоваться ею — впрочем, иного выхода у меня и не было. Дождей выпадало мало, и ту воду, что мне удавалось собрать, я употреблял в первую очередь. Но последнее время дожди меня нс баловали, значит, оставалась только вода из бочки. Я профильтровал ее сквозь марлю, которую мне положила Тэдди. Почему вода испортилась — я понимал очень хорошо. У меня была лучшая питьевая вода во всей Лиме и даже во всем Перу, ее доставляют из высокогорного источника и продают в Лиме и Кальяо в сосудах вместимостью десять галлонов. У меня были лучшие в мире бочки из белого техасского дуба, просмоленные изнутри. Первоначально они предназначались для хранения священного вина. Но я допустил небрежность: чтобы бочки не рассохлись, я велел наполнить их, пока не привезут воду с гор, самой обычной водой. Ее осталось совсем немного, на донышке, ниже затычки, но этого было достаточно, чтобы отравить остальную воду. Сам виноват, пеняй на себя! Я вспомнил, как во Французской Гвиане пил из вонючих речушек черную воду. В конце концов она меня доконала — я заболел желтой лихорадкой, и только бушмены спасли меня.

Я чувствовал, что солнце подымается. В моей голове продолжали лениво двигаться мысли о болезнях, о невзгодах, о неисправных рулях, о том, как я, беспомощный, буду бесцельно дрейфовать по волнам. Надо открыть глаза и посмотреть, что происходит, хотя бы поглядеть на небо. Одно хорошо — я находился далеко от земли, если не надвинется буря, мне ничто не угрожает. Начала болеть голова. Я прикрыл ее рукой, но это не помогало. Я с усилием раскрыл глаза. Утро ясное. Облака на северо-востоке. Облака, облака, мои верные союзники...

Плот будет идти по курсу, впереди ясное небо. Глаза мои снова закрылись. Кики и Авси возились на носу — их еще не доняла жара. Я слышал, как их тела ударяются о бамбуковый настил. Рано утром я их покормил — а что еще им нужно? Лишь бы два раза в день дали поесть. Что за совершенные создания!.. И вообще, как все в жизни разумно и совершенно! Я вытащил из кармана часы. Они были переведены на местное время. Почти восемь часов... Наверное, я дремал. Хорошо бы выпить чашку горячего чая, но при одной мысли об испорченной воде меня чуть не стошнило. Ее запах наполнял каюту — я поставил туда ведро с водой. Кипятить и фильтровать ее недостаточно. Нужно просто пить как можно меньше, пока не пойдет дождь.

Я попытался подняться, но не смог. Ничего, скоро я встану... Может быть, у меня лихорадка? Лихорадка от плохой воды? Я испугался, но постарался взять себя в руки. А какие еще болезни бывают от испорченной воды? Желтая лихорадка, тиф? На старых парусниках случалось, что в бочку с водой попадала крыса и тонула в ней. Тогда на корабле начиналась чума, и трупы один за другим выбрасывали за борт, пока не погибала вся команда. Судно дрейфовало по волнам, его дно постепенно гнило, и в конце концов корабль шел ко дну или чья-нибудь милосердная рука подносила к нему спичку. Кроме воды, мне ничто не могло повредить, ведь ел я все время одну и ту же пищу и мой желудок еще ни разу не доставил мне даже малейшего беспокойства.

Я заставил свое тело подняться, сустав за суставом, конечность за конечностью, добрел до каюты, руками втащил ноги на высокую ступеньку, достал из аптечки термометр, всунул его в рот и рухнул на пол.

Очнувшись, я обнаружил, что термометр все еще у меня во рту. Я вытащил его, но никак не мог разобрать, сколько он показывает. Наконец я сообразил, что надо повернуться спиной к свету... Немного больше ста градусов. Я стряхнул ртуть, снова сунул термометр в рот и ровно через четыре минуты вынул... По-прежнему едва перевалило за сто . Ерунда, ничего особенного! Я принял аспирин и вышел на палубу, не в силах выносить прочно установившийся в каюте запах сточной канавы. На палубе я с грехом пополам опустил тент, натянул и улегся под ним.

У меня кружилась голова, но разве в ней было дело? Явно возмутился мой кишечник. Выпить бы несколько кружек или даже целый галлон морской воды, чтобы она своим весом вытеснила накопившуюся там гадость... Это наверняка помогло бы. Или вызвать рвоту — для этого достаточно принять одну-две ложки горчицы, разведенной в чашке теплой морской воды. Это очень просто, совсем просто... Но палуба ходит ходуном, качается из стороны в сторону и вместе с ней вздымается и падает все у меня внутри.

Немного погодя я все же собрался с силами, встал и посмотрел на компас. Я чуть отклонился к северу, но в шкотах и галсах была слабина, значит, плот не станет против ветра.

Я поплелся на нос и сверился с компасом. Все как будто в порядке, но погода, кажется, начинает портиться. Я подошел к левому борту. Там под жгучим солнцем стояли бочки с водой, издававшие совершенно невыносимый запах. Я погладил Кики, которая готовилась залечь спать на весь день. Немедленно подошел и Авси с поднятым трубой хвостом, словно он отправлялся на парад.

Облака за моей спиной не внушали доверия, и я спустил грот на случай, если мне станет хуже, что, судя по всему, было вполне вероятно. На это ушла уйма времени. Затем я подошел к утлегарю — надо было распустить кливер и поднять его. Кливер запутался за топ, пришлось лезть наверх. Компас показывал теперь вест-зюйд-вест. Оба руля болтались в воде совершенно самостоятельно, словно не имели к плоту ни малейшего отношения.

Меня мучила жажда, в горле у меня пересохло, но при взгляде на мутную воду в ведре желание пить пропадало. И тут я вспомнил, что капитан Хокансон с "Санта Маргариты" — парохода, который доставил плот из Нью-Йорка в Кальяо, — подарил мне целую коробку банок с дистиллированной водой. Каждая американская спасательная лодка имеет запас таких банок. Я берег их: вдруг произойдет крушение и придется сесть в спасательную шлюпку или высадиться на безводный атолл.

Я достал одну банку и открыл ее. Конечно, надо было бы воду вскипятить и промыть горло чашкой горячего чая, но я не мог и думать о том, чтобы разжечь примус, стать на колени и подкачивать его, в то время как плот, а вместе с ним моя голова будут раскачиваться из стороны в сторону. Я влил в воду лимонного сока, выпил ее и вышел из каюты.

Глаза у меня слипались, и я растянулся на палубе. Проснулся я почти в двенадцать часов. Взглянул из-под тента на небо. Ни облачка... Нужно произвести дневную обсервацию, но как? Солнце стоит почти точно над головой, глаза мои не вынесут его яркого света. Мне хотелось одного: спокойно лежать в темноте. Я снова измерил температуру: почти такая же, всего на одно деление выше.

Долго лежал я на палубе. Когда я проснулся, солнце садилось. Авси жалобно мяукнул на носу, ага, он играет с Кики. Кошка уселась на него верхом, пригвоздив весом своего тела к палубе, а зубами придерживала за горло. Это, конечно, игра, но я не мог не вспомнить, как несколько дней назад она расправилась с бедной птичкой. Та даже пискнуть не успела, самая быстрая и безболезненная смерть, какую я видел в своей жизни. Пора было кормить кошек. Я принял аспирин, запив его оставшейся в банке водой, и пошел на нос. Авси при виде меня моментально начал мяукать и не замолчал, пока я не открыл банку с консервами и не дал им поесть. После этого я вернулся на корму и снова лег. Почувствовав, что во мне поднимается тошнота, я подполз к краю плота, чтобы не запачкать палубу.

Так я лежал до самой темноты. Несколько раз я подымал голову и смотрел на звезды. Волна перекатилась через борт и ласково приподняла мои ноги. Теплая вода даже доставила мне удовольствие, но когда за первой волной чуть погодя последовала вторая, я встал, принял аспирин и улегся у штурвала. Подошла Кики и уставилась на меня, за ней, как обычно, подбежал Авси. Я взял котенка на руки и погладил. Прикосновения его тельца к рукам и лицу были мне приятны.

На этот раз я проснулся так внезапно, словно меня кто-то растолкал. На самом деле я пробудился в ужасе оттого, что забыл завести хронометры. Я бросился в каюту и открыл герметическую коробку, где они лежали в целлофановых пакетах. Оказалось, что я их завел, но когда — так и не вспомнил. Транзистор, настроенный всегда на позывные военно-морской обсерватории США в Вашингтоне, ежечасно передавал время с точностью до одной секунды, но приемник мог отказать, и тогда бы я зависел исключительно от хронометров.

Наутро я почувствовал себя значительно лучше, хотя все еще ощущал слабость. Меня еще немного лихорадило. Небо вечером было чистое, дул ровный ветер, и я поднял грот. Мне пришлось три или четыре раза отдыхать, пока я его поднимал. Закрепив кливер, я, как обычно, лег на резиновый матрац около каюты и заснул. Спал я хорошо, только каждый час вставал посмотреть на небо и проверить компас. Плот шел довольно быстро, но ветер был ровный, не шквалистый.

На рассвете я открыл очередную банку с дистиллированной водой — седьмую по счету, — вылил ее в кастрюлю и добавил лимонного сока. Затем я снова лег и проснулся уже при восходе солнца. Мне хотелось есть, и, пока примус разгорался, я уничтожил последние два сухаря. Овсяная каша с маслом и медом не утолила мой голод, пришлось сварить еще две порции, только тогда я наелся. Две чашки кофе я проглотил чуть ли не кипящими. От радостного сознания, что я здоров, я готов был петь.

Пока я чувствовал себя плохо, дул восточный ветер, но ночью он переменился на северо-восточный. Небо не сулило ничего хорошего, и я был счастлив, что снова стал на ноги. В тот день, 16 октября, когда все это случилось, я находился примерно в ста десяти милях к востоко-юго-востоку от Манихики. С тех пор я продвинулся очень мало.

Что мне сейчас было нужно — это хорошенько попариться в парилке или полчасика полежать в горячей ванне, лучше всего в соленой воде, а потом часов десять проспать, тепло укрывшись, в тихой прохладной комнате. Тогда остатки недомогания через все поры вышли бы из меня. Мне вспомнилось, что прежде в таких случаях я работал на гимнастических снарядах в двух свитерах, пока с меня не начинал градом катиться пот. С тем я и заснул.