Книга: Как я ловил диких зверей

Назад: Глава третья КЛЕТКИ ЗА БОРТ

Дальше: Глава пятая БИТВА ТИГРА С БУЙВОЛОМ

Глава четвертая

ВОЛШЕБНАЯ СЕТЬ

Это случилось в то время, когда я лениво нежился и отдыхал в Тренгане, каждый день посещая султана. У меня вдруг блеснула идея, захватившая меня настолько, что сразу отбила вкус к мягким подушкам, табаку и медлительным беседам. Я немедленно решил отправиться в Палембанг, на Суматру, и приняться за дело.

— Укладываться! — приказал я Хси Чуаю, а султану сообщил: — Теперь мне пора уехать.

— Ты похож на человека, — сказал он, — которого манит какая-то рука. Кто делает тебе знаки? И добрые ли это знаки?..

— Не могу ответить вам на это словами, — ответил я, — потому что это мне привиделось как картина. Я нарисую ее вам.

Я взял карандаш и бумагу и начал чертить ему план. Тут черным по белому была изображена моя новая идея: как ловить тех диких животных, что лазают по деревьям. Все было необыкновенно просто. Странно было одно, что никто раньше не додумался до этого. Я давал султану краткие пояснения, пока рисовал, и закончил словами: «Вот леопард и попался». Султан взглянул мне прямо в глаза.

— Ты очень умен, — медленно промолвил он.

В эту минуту я так был доволен своей выдумкой, что готов был с ним согласиться.

От Тренганы до Палембанга путешествие долгое. Но я знал Суматру, знал, что это рай для охотника на диких зверей, и мне не терпелось испробовать мою новую выдумку. Я поехал в Сингапур и сел на небольшой катер, который в два дня доставил меня в Палембанг.

Со мной высадилось человек двадцать пассажиров, малайцев и голландцев. Я был единственный американец. Когда я завидел знакомые места, кучки низеньких домишек, ютящихся на песках на фоне густых джунглей, то понял вдруг, что меня привело сюда не только намерение ловить диких зверей, но еще и сильнейшее желание повидать старого хаджи, моего первого настоящего друга в Малакке. Я не видел его с того раза, как посетил после трагической смерти Али, его племянника и моего верного слуги, которого на моих глазах забодал селаданг.

Как ни спешил я в малайский квартал, мне все же пришлось сперва представиться властям. Я отправился вместе с остальными пассажирами к двухэтажному зданию, где меня стал допрашивать чиновник в белой парусиновой военной форме. В далекие мои «цирковые» дни, когда я был очень молод, я бы поколотил всякого, кто осмелился бы так расспрашивать меня, как этот чиновник. Сколько вопросов он мне задал! После того как я успокоил его, что не собираюсь вызывать никаких волнений, что понимаю малайцев и их обычаи и что не употреблю во зло никаких дарованных мне прав, он отпустил меня, предоставив некоторую свободу: так, например, я не только мог ходить в малайский квартал, но мог по желанию и покидать его — даже ночью — и идти в квартал китайский или голландский. Малайцам это не разрешается. Если они хотят выйти за пределы своего квартала после захода солнца, они должны испрашивать разрешение от старейшины и брать с собой зажженный фонарь. Я не мог прийти в себя от удивления, встретив такие строгие законы на окраине джунглей.

Пока я шел к жилищу хаджи, я видел, что меня узнали. Мужчины, помнившие меня, вставали, чтобы дружелюбно меня приветствовать. Хаджи вышел мне навстречу. Он поднес руку ко лбу, потом к груди, и его морщинистое, добродушное лицо просияло от удовольствия. Он никогда не возлагал на меня ответственность за смерть Али. Малаец не так смотрит на смерть, как мы.

— В смерти нет проклятия, — говорил хаджи. — Эта жизнь вся наводнена дьяволами.

Когда мы пришли к дому, хаджи кликнул вдову Али. Хорошенькая молодая женщина показалась в дверях и стала спиной к нам спускаться по короткой лесенке. Ее звали Нанг. Я с трудом узнал ее — так она выросла и развилась. Ей было теперь около двадцати двух лет, а когда Али на ней женился, ей только что минуло тринадцать.

Она посмотрела на меня с улыбкой.

— Табек, туан! (Здравствуй, господин!) — сказала она.

— У меня для вас есть подарок, — ответил я и протянул ей стодолларовую бумажку мексиканскими деньгами.

— Не будьте неблагоразумны, господин! — воскликнул хаджи, но я уловил нотку удовольствия в его голосе.

— Это было бы желанием Али, — ответил я.

Нанг грациозно поблагодарила меня. Малайцы — и мужчины и женщины — умеют не только делать подарки, но и принимать их.

Собравшаяся кругом нас толпа очевидно наслаждалась происходившей сценой. Я узнавал знакомые лица и раздавал маленькие подарки — по одному, по два, по три доллара — соответственно близости наших прежних отношений. Я видел, что этим людям доставлял большое удовольствие, но, что несомненно, для них гораздо больше, чем деньги, значило то, что я узнал их, и та манера, с какой раздавались подарки.

Когда я выразил удивление, что Нанг не вышла вторично замуж, она объяснила мне, что не взяла другого мужа потому, что ей незачем торопиться: она в любое время может выйти замуж. Боюсь, что я был отчасти невольным виновником ее разборчивости. Али трагически погиб во время службы у меня. Нанг, юная вдова, трогала меня своей печальной судьбой, и я часто посылал ей деньги. Она тратила их на дело: покупала краски и сделалась первоклассной художницей в технике «батик» (особенный, местный способ художественной окраски материй). Ее саронги славились, и китайские купцы дорого платили за них. Она понимала, что, выйди она теперь замуж, ей придется кормить мужа. Она посылала мне множество саронгов. Хотя я любовался их красотой, но носить не мог: они делались из бумажной ткани и казались мне жесткими и неудобными.

Хаджи не только любил Нанг, но и на меня смотрел как на сына. Поэтому меня не удивило, что у него появились брачные планы. Он спокойно отвел меня в сторону и сказал мне:

— Она красивая девушка и добрая. Руки ее дружны с работой. Почему тебе не жениться на ней?

Я не нашелся сразу, что ответить ему, и только медленно покачал отрицательно головой. Хаджи, не желая больше смущать меня, кротко вздохнул и сказал своим приятным тихим голосом:

— Такие вещи в руках Аллаха…

Потом опять вздохнул и прибавил:

— Ты приехал навестить меня, старого человека, доставить мне честь твоим посещением, но тебя привело и что-то другое. Что именно?

— Мне явилась картина, я увидел себя, будто ловлю диких зверей на деревьях новым и странным способом, — ответил я.

— Ты всегда был искусным волшебником, туан, — ответил он. — Расскажи мне эту картину словами.

Мне так хотелось, чтобы он одобрил мой план, что я медлил с рассказом, пока мы не уселись удобно на его веранде, поджав ноги. Тогда я начал:

— Когда я хочу поймать носорога, я стараюсь заманить его в такое место, чтобы он думал, что у него под ногами твердая земля, а когда он ступит туда, почва провалится у него под ногами. То же самое будет с леопардом. Он вскочит с полным доверием на ветку, которая ему покажется надежной, но она будет надпилена пополам и подломится под его тяжестью.

— Тогда он свалится на землю, на все четыре ноги по своей привычке, и убежит…

— Нет, нет!.. Прежде чем убежать, привлеченный запахом живых кур, он попадет в сетку, растянутую на надпиленной ветке во всю длину.

— И тогда и сетка, и животное свалятся на землю?

— Опять-таки нет. Кругом, в крайние отверстия сетки продета веревка. Ее конец прикреплен к крепкой ветке выше той, на которую зверь вскочит. Когда нижняя ветка подломится и упадет, она в своем падении и благодаря тяжести попавшегося в сетку животного потянет веревку, которая затянет отверстие сетки… Сетка будет висеть, пока я не приду с моими людьми и не обрежу ее.

Пока я рассказывал, я нарисовал ему чертеж. Он обрадовался, как ребенок, которому показали новую игру.

— Опять ты будешь творить волшебные чары, туан? — воскликнул он.

— Завтра, — сказал я, — мы сделаем сетку, подпилим ветку и испытаем эти чары.

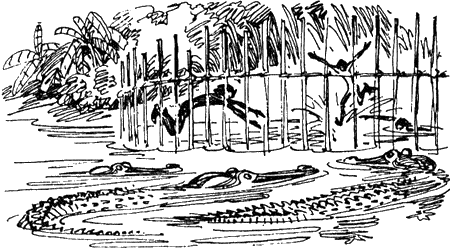

Хаджи со всеми удобствами устроил меня в своем доме. Для меня отделили занавесью угол комнаты. Хси Чуай, последовавший за мной с парохода с моими немногочисленными пожитками, разложил матрац и повесил сетку от москитов. Мне приготовили купание. Это было делом несложным: в огромном китайском кувшине принесли воды; я встал на решетчатый пол и кружкой обливался с головы до пят. Очень жаль, что нельзя было поплавать как следует в реке: она как раз в это время кишела крокодилами. Туземцы делали купаленки в реке, втыкая в ил бамбуковые колья в виде ограды, за которую крокодилы не могли проникнуть, и так купались, но этот способ меня не соблазнял. Мысль о голодных крокодилах, фыркающих за оградой, портила бы мне удовольствие от купания.

Ночью мы все четверо спали в одной комнате, разделенной занавесками: хаджи, его первая жена, отягощенная годами, как и он, Нанг и я. И все же хаджи, для малайца, жил богато. Он был человек уважаемый и со средствами. Он отвечал за порядок перед голландским резидентом. Никто из туземцев не имел права уйти из малайского квартала без его разрешения. Он был старейшиной и получал на этом посту двадцать пять фунтов в год. К тому же хаджи был еще и ученый человек и зарабатывал некоторые средства тем, что писал по-арабски документы и письма. Все эти заработки были только дополнением к его доходам от торговли — в небольших размерах — каучуком, ратаном и живыми зверями. Своим остальным трем женам он давал гораздо больше, чем полагавшиеся им в месяц пятьдесят центов.

Хси Чуай приготовил завтрак в своем ящике с песком, воткнув туда палки и подвесив на них котелок для варки риса. Никогда, с тех пор как я вернулся в Америку, не случалось мне есть так чудесно сваренный рис, где отделялось каждое зернышко.

После утренней трапезы началось плетение пробной сетки из ратана. Хаджи выбрал двух искусных работников. Кругом собрались зрители: пальцы плетельщиков так и летали. Сетка была быстро окончена. Длины она была достаточной, чтобы вместить большого леопарда, а круглое отверстие имело в диаметре три фута. Вокруг отверстия была продета плетеная веревка из ратана с длинным свободным концом. К тому времени, когда все было готово для пробы, слава обо мне проникла во все уголки малайского квартала, и, когда мы отправились выбирать дерево, за нами уже шла толпа.

На окраине кампонга мы нашли подходящее дерево, выбрали на нем две прочные ветки, одну над другой, нижнюю надпилили на середине, а вдоль ветки положили сетку, так что надпиленное место приходилось посередине сетки. Сетка и отверстие удерживались в открытом виде тоненькими бечевками из ратана, привязанными к веточкам. Конец веревки прикреплен был к верхней ветви. Тогда один из людей забрался на дерево и уселся верхом на ветке, прямо перед отверстием сетки, ему подали камень весом фунтов в двадцать. Он с минуту подержал его в руках и затем опустил в сетку. Раздался треск. И все полетело вниз: ветка, сеть и камень. Люди отпрыгнули прочь, но сетка не упала на землю: она осталась висеть на верхней ветке, не касаясь земли, отверстие ее было туго стянуто. Пока что мое изобретение действовало хорошо. Хаджи объяснил изумленным зрителям, что это репетиция и что вместо камня в сетке будет впоследствии леопард. Интересно было наблюдать за выражением их лиц, по мере того как они начинали понимать суть дела. «Бетюль» (верно), — говорили они. И опять повторяли: «Бетюль, бетюль!», медленно покачивая головами.

Для меня было большой удачей, что среди присутствующих находился некий Абдул Рахман, приехавший с юго-запада, с реки Муси, из местности в шести днях пути отсюда. Он приплыл на бамбуковом плоту и привез с собой на продажу сырой каучук и лучший сорт ратана, называемый «сэга айер», приготовленный уже на продажу в шестнадцатифутовых связках по сто штук в каждой связке. Плот тоже должен был быть разобран, и бамбуковые колья, из которых он был сделан, проданы. Он со своими рабочими собирался ехать обратно в лодке, которую привели на буксире, и забрать в обратный путь запасы риса, сушеной рыбы и ножей. Таков был первоначальный план, но так как он был человек смелый и решительный, то он тут же решил изменить план и взять меня с собой. Он прямо влюбился в мою сетку.

Абдул Рахман был старейшиной над тремя кампонгами и очень уважаемым человеком в своем округе. Он обыкновенно доставлял свои официальные донесения голландскому резиденту в Палембанге и писал: «Все спокойно». Потому что, если и не все было спокойно, он уж умел успокоить, и без промедления.

Ни один губернатор не мог бы с большим достоинством пригласить меня в свои владения, чем Абдул Рахман, пригласивший меня в свой кампонг.

— Там много зверей в джунглях, — сказал он, — много-много; и шкуры у них блестят, как тихие воды на солнце.

Я посоветовался с хаджи, мнением которого я очень дорожил. Он уверил меня, что этот человек говорит истину.

Бамбуковый плот Абдула Рахмана и та легкость, с которой он передвигался по реке, послужили мне главной приманкой. Самые лучшие животные в мире не стоят ничего для меня, если их нельзя легко перевезти, куда следует.

— Я поеду, — согласился я.

Абдул Рахман поклонился так, будто бы я оказал ему великую честь.

Хаджи сам выбрал для меня лодки. Та, в которой я должен был ехать сам, имела сорок футов в длину, а лодка для запасов и багажа — тридцать пять. Грузовая лодка могла поднять полторы тонны груза. Лодки были сделаны из огромных выдолбленных стволов, отлично сработаны и формой напоминали индейские пироги.

Когда наступило время выбирать помощников, положение стало затруднительным. Почти все мужское население кампонга предлагало свои услуги. Обо мне шла слава не только искусного волшебника, но еще и человека, щедро раздававшего деньги. Хаджи отобрал для меня десять человек — великолепных парней — по пяти на каждую лодку. Каждому из них я выплатил жалованье вперед за месяц — пятнадцать мексиканских долларов — с тем, чтобы они могли оставить деньги, все или часть, своим женам. Я предупредил их, что мы будем в отлучке не меньше месяца.

Малайцы путешествуют налегке. Они взяли с собой только по лишнему саронгу, скрутив его на голове в виде тюрбана. Некоторые из них захватили остроконечные китайские шляпы. Они иногда надевали их от солнца, но чаще употребляли вместо корзин, чтобы держать в них орехи бетеля и табак. У всех за поясом были паранги — тяжелые восемнадцатидюймовые ножи. Малаец без ножа — не малаец.

Я привык сводить мои запасы к минимуму. Рис, сушеные фрукты, ружья, большое количество патронов, рубахи, брюки хаки, носки, сапоги, матрац, непромокаемые одеяла и сетка от москитов — вот почти и весь список. Я также брал с собой заступы и кирки для рытья ям. У кормы пристроили каянг, чтобы защищать меня от палящего солнца. В грузовой лодке Хси Чуай поместил свой неизменный ящик с песком для стряпни.

На закате мы тронулись в путь. Хаджи и толпа провожающих стояли на берегу и желали нам счастья. «Саламат джалан» (счастливого пути) и «энтонг» (всякой удачи) неслись нам вслед.

Лодка Абдула Рахмана шла впереди, указывая фарватер. Для того чтобы править рулем, не требовалось особого знания реки. Она была достаточно глубока для наших лодок, которые сидели в воде всего фута на полтора. При обыкновенном течении лодка с четырьмя гребцами шла очень быстро. Когда течение было чересчур сильно, гребцы оставляли весла и брались за шесты. Двое гребцов становились на нос, втыкали свои бамбуковые шесты глубоко в дно реки, потом напирали на них плечом и шли по направлению к корме по краю выдолбленной лодки, имевшему около шести дюймов в ширину. Они отбивали такт своими босыми ногами, всей тяжестью налегая на шесты, и лодка спокойно продвигалась вперед. Когда они доходили до конца, где уже не было опоры, вторая пара гребцов начинала то же от носа, и таким образом ни минуты перерыва не было. Сменяя друг друга, они вели лодку и выводили ее против сильного течения в более спокойные воды.

Час за часом мимо нас проплывали все те же картины: густые джунгли, спускавшиеся к самому берегу реки, точно две бесконечные зеленые стены, изредка прерываемые песчаными отмелями. В тех местах, где река становилась уже, ветки и вьющиеся растения смыкались над ней, образуя над нашими головами зеленые арки. Порой слышались вой тигра или леопарда, неприятный крик павлина или карканье и трескотня клюворога. Иногда доносились нежные звуки — песни певчих птиц, но их скоро заглушала болтовня обезьян. Большой журавль торжественно смотрел на нас несколько минут, потом захлопал крыльями и снялся с места. На песчаной косе стоял кабан, пришедший напиться.

Мы плыли ночью и ранним утром, а в зной спали.

Только на второй день нам встретился кампонг. Мы причалили к берегу. Приятно было выйти и размять ноги. Абдул и его люди отправились за бамбуковую ограду навестить своих приятелей. Мои люди остались со мной перед оградой. Забавно мне было смотреть на их кривлянье!

Они отлично знали, что за ними наблюдают женские глаза. Все они выставили напоказ свои ножи. Головы держали гордо, спину выпрямили. Отпускали для невидимых слушательниц шутки, очень вольные притом. Время от времени слышался подавленный девичий смех. Мои молодцы даром тратили драгоценное время, им давно следовало спать.

Вечером на шестой день мы приблизились к кампонгу Абдула Рахмана. Даже на расстоянии я увидел, что его расположение на редкость удачно. Почва была песчаная. Река в этом месте неглубока. Кокосовые деревья растут в песке, а крокодилы его ненавидят. Они любят глубокую воду и густой ил. Племя Абдула Рахмана сумело выбрать себе жилье.

На берегу собралась толпа. Кампонг, конечно, ждал возвращения своего старейшины и готовился к нему: и вдруг — вместо одной лодки — целых три. Мой каянг сразу сказал им, что едет европеец, потому что туземцы никогда не стараются защититься от солнца. Когда мы приблизились на достаточное расстояние, я увидал испуганные лица. Единственное, что они могли подумать, это то, что я прибыл от голландского начальника для сбора какого-нибудь налога или какого-нибудь допроса, о чем — они не знали. Я никогда не видел туземцев в таком испуганно-встревоженном состоянии. Однако со всеми проявлениями почтения они вытащили мою лодку на берег.

Абдул Рахман подождал, пока мы все высадились и толпа окружила его. Тогда он возвестил:

— Туан — мудрый пауанг. Никакой зверь не может отнять у него жизнь. Он приехал, чтобы убить всех диких зверей в джунглях. Он свершает чары — я видел сам.

Толпа молчаливо расступилась, чтобы пропустить меня и моих людей. Туземцы были преисполнены благоговейного ужаса.

Абдул поместил меня в своем жилище. Пока я сидел на веранде, его женщины занялись отчаянной чисткой и уборкой. Мои пожитки вносило множество народу. Хси Чуай позволил им нести все, кроме ружей: за ними он присматривал лично. Каждый мужчина, юноша и мальчик добивался чести нести какую-нибудь вещь, принадлежащую туану. Я слышал, как они переговаривались: «Он не голландец», и добавляли: «Он может совершать чудеса: пенг-хулю видел сам».

Абдул Рахман в Палембанге слышал очень преувеличенные рассказы о моих подвигах и сам еще приукрасил их. Если бы тут был кто-нибудь из людей моей расы, я, наверно, испортил бы всю свою игру: не удержавшись, переглянулся бы и засмеялся. Но теперь я торжественно разрешил вознести себя на пьедестал и поклоняться мне. Они хотели, чтобы я сейчас же отправился в джунгли, но я объяснил им, что нуждаюсь в отдыхе. Им всем, однако, задал работу. Я сказал Абдулу, что мне нужно огромное количество ратана длиной, по крайней мере, футов в тридцать и что, кроме того, его люди должны нарубить мне прямых молодых деревьев дюйма в два толщиной и не меньше двенадцати футов длиной.

Пока все это делали, я решил пройтись в джунгли на разведку и осмотреться хорошенько. Я взял с собой десять человек и Абдула с тремя из его людей.

Нигде я не видел столько красных муравьев, как в этой местности. Мы все время только и смотрели, чтобы не наступить на их кучи. И нигде в джунглях не видел я столько змей. Пифоны свешивались с деревьев, как толстые канаты, и так похожи были по окраске на ветки и листья, что требовалось огромное напряжение зрения, чтобы уберечься от них. Мы прошли очень немного, как вдруг передовые стали как вкопанные.

— Римау ада! (Тигр!) — закричали они.

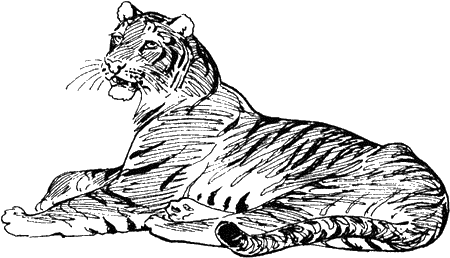

Тигра застали врасплох, и он был, вероятно, удивлен не меньше нас, потому что этот зверь редко встречается днем. Люди отскочили назад, и я остался впереди всех. Обыкновенно в джунглях я в руках не ношу ничего, кроме паранга. Мое ружье нес Абдул, который шел позади меня. Он протянул мне ружье вперед, и я схватил его. Это было мое первое испытание на глазах у туземцев. Момент был крайней важности. Тигр-красавец был от нас футах в ста. Он поднял хвост. Я знал, что тигры всегда поднимают хвосты перед тем, как кинуться на жертву. Через секунду он испустит свой, похожий на кашель, рев и одним прыжком отделится от земли. Я десятки раз слышал этот рев. Он положительно парализует. Ни человек, ни животное не могут слышать его спокойно. Но рев так и не раздался. На груди полосатого красавца было снежно-белое пятно, как всегда у тигров, будто созданное специально для охотников. Я быстро, но внимательно прицелился и прямо в это пятно всадил страшную разрывную пулю. Тигр взвыл, захлебнулся и покатился по траве.

Я подбежал к нему, туземцы за мной. Пуля нанесла смертельную рану и жестоко разорвала шкуру.

Люди начали осыпать оскорблениями убитого тигра. Они плевали на него и выкрикивали ругательства.

— Чего дома не сидел! — кричали они. — Хотелось посмотреть, кто приехал? Ну что же, вот и увидел! Курицы захотелось, а?.. Вот покушай свинца теперь.

Они повесили убитого тигра так, чтобы до нашего возвращения его не съели другие животные. Когда мы вернулись часа через два, все начали помогать нам сдирать кожу. Малайский способ сохранять шкуры — это зачищать их и солить. Это, правда, сохраняет шкуру, но делает ее очень твердой. Если шкура достаточно хороша, чтобы ее купил китайский торговец, ее всегда дубят.

Усы тигра осторожно вытащили. Их продают малайским и китайским докторам, которые жгут их и золу употребляют как лекарство. Внутренности также сохраняются: их сушат, и китайцы считают их хорошим лекарственным средством. Зубы берут на амулеты.

У туземцев был свой порядок, как делить добычу. Все обошлось вполне дружелюбно. Я взял себе когти. Для них всегда есть сбыт: суеверные люди и в Европе, и в Азии употребляют их как талисманы. Тот, у кого на часовой цепочке висит тигровый коготь, может быть спокоен, что он застрахован от бед! В зоологических садах и зверинцах зверям в клетках делают «маникюр». Их веревками притягивают к самой решетке, так чтобы лапы высовывались наружу, и в это время обрезают им когти почти до самого мяса. Как они воют! Но для сторожей было бы слишком опасно оставлять когти в их естественном состоянии.

Наша компания возвратилась в кампонг с ликованием — не столько оттого, что убили тигра, сколько оттого, что я выдержал испытание. Когда под моим надзором сделали несколько сеток, я созвал мужчин, чтобы объяснить им, как эти сетки должны быть пущены в дело.

Настала ночь. Принесли факелы. Они были сделаны из дамара, горючей древесной смолы, вложенной в скрученные пальмовые листья, и давали дымный красный свет. Я начертил схему на песке при свете этих факелов и объяснил им так, как объяснил бы у нас, чтобы понял восьмилетний ребенок. Они кивали головами. Говорили: «Иа, иа», но, очевидно, не понимали ничего. Усилие утомляло их.

Абдул Рахман дотронулся до своего лба:

— Туан, они не могут понять на песке, что тут изображены деревья в джунглях и сетки. Когда их глаза увидят это, они поймут.

На следующий день я отправился выбрать деревья, пригодные для сеток, и нашел по крайней мере десяток таких, у которых на коре были свежие следы леопардовых когтей. Леопард, как кошка, привыкает к месту, и, где побывал раз, наверно, опять пойдет туда же. К счастью, пока я еще не взялся за дело, я вспомнил об обезьянах. Местность кишела ими, и любопытству их нет пределов. Если обезьяна заметит одну из моих веревок, привязанных к верхней ветке дерева, она постарается развязать узел или начнет лазать по веревке, чтобы разузнать, в чем дело. Чтобы избавиться от этой опасности, мы решили — после того как вся предварительная работа с сетками была закончена — смазать и верхнюю ветку и самую сетку птичьим клеем, который сделан из смолы и каучукового дерева. Этот клей употребляется туземцами как средство для ловли обезьян и даже тигров и леопардов. Способ ловли животных очень прост: охотник смазывает листья птичьим клеем. Животное наступает на них, и как только его лапа попадает в клейкое вещество, оно уже не может ее вытащить. Зверь старается откусить лист, но тогда он попадает в клей мордой, и в конце концов он весь оказывается вымазанным клеем. Это приводит его в полное бешенство и делает таким беспомощным, что поймать его уже ничего не стоит.

В данном случае мы могли защитить всю нашу ловушку при помощи клея, кроме, конечно, места у самого отверстия. Это оставляло обезьяне возможность забраться в сетку и, прыгнув, сломать ветку; но на этот риск приходилось идти.

Я с величайшей заботливостью устроил все сетки, относясь к делу с интересом и волнением изобретателя.

В каждую из сеток мы привязали по паре хороших бойких кур и вернулись в кампонг, где, должен сознаться, я провел бессонную ночь.

Около восьми часов утра на следующий день мы отправились взглянуть, что-то нам послала судьба. Со мной было человек двадцать. Первая сетка была пуста. Но на ней сидела глупая обезьяна и без умолку болтала. Она вымазала лапу в птичьем клее и попортила бечевки из ратана, которые держали отверстие открытым. Мы поправили ловушку и отправились к следующей. Тоже пуста. Мы приближались к третьей, Абдул Рахман шел впереди. Завидев ее издали, он остановился как вкопанный, поднял предостерегающим движением обе руки и продолжал стоять безмолвно и не двигаясь. Я подбежал к нему. Он обернулся и взглянул на меня странным, точно помраченным взглядом. Этот человек, выросший на окраине джунглей, увидел что-то, что испугало его… С минуту я ничего не понимал. Я ясно видел сетку: она мешком свешивалась с верхней ветки, сильно растянутая. Очевидно, в ней было какое-то животное. Но тут случилось нечто странное, чего мне еще в жизни видеть не приходилось. Мешок медленно покачнулся сперва вправо, потом влево и наконец поднялся прямо вверх. Когда он приостановился в воздухе — без всякой точки опоры снизу или сверху, — то опять покачнулся пугающим движением, медленно опустился и повис. Люди столпились, глядя на чудо. Я слышал их прерывистое дыхание.

— Ханту!.. Иа, ханту! (Дух!.. Да, дух!) — перешептывались они.

Все кругом было полно суеверного ужаса. Такие вещи заразительны. Я никогда не видел до тех пор, чтобы так необыкновенно нарушались законы притяжения. Абдул Рахман заговорил:

— Уйдем, уйдем, туан!..

Тут я словно очнулся и кинулся вперед. Солнечные пятна мешали мне видеть хорошо, и я все понял, только когда почти вплотную подбежал к сетке. Облегчение мое выразилось в том, что я заговорил по-английски, — на языке, на котором я не говорил месяцами. Я поймал себя на том, что закричал во всю глотку: «Этого и спьяну не увидишь!»

В сетку попался громадный пифон: он полез в нее за курами и одну успел проглотить. В это время под ним обломилась ветка, затянулась веревка и, перехватив его пополам, врезывалась в него все сильней и сильней. Хвостом он еще держался за верхнюю ветку. Он опять стал делать невероятные движения в воздухе. Я не мог удержаться и захохотал. Ничего успокоительнее хохота быть не может. Туземцы подбежали ко мне. Когда они поняли в чем дело, их полуголые тела тоже начали корчиться от хохота.

Мой смех, впрочем, скоро прекратился. Мне пришла мысль, что хотя у нас недурная добыча, но что ведь в сущности больше трех ярдов змеи было еще на свободе. Эта мысль подействовала на меня охлаждающе. Хвост пифона может быть опасным для жизни. У нас, к счастью, было с собой много крепких веревок. Я послал энергичного, сильного малого на дерево с подробными наставлениями. Он должен был завязать на хвосте у пифона веревку затяжной петлей и поближе к концу хвоста стянуть ее. Он выполнил это; затем, пропустив веревку под веткой, кинул ее свободный конец стоявшим внизу. Они дернули за нее и таким образом на одно кольцо сняли хвост с ветки, притянув конец его вниз. Держа веревку, привязанную к хвосту, туго натянутой, они опять бросили свободный конец человеку на дереве. Он снова пропустил ее под ветку и бросил вниз. Дернули еще раз — и второе кольцо вытянулось. Словом, они «отвинтили» змею кольцо за кольцом веревкой, служившей как бы продолжением хвоста. Второй веревкой, тоже с затяжной петлей, охватившей туловище удава там, где оно высовывалось из сетки, его заставили ослабить хватку. Другой человек стоял, держа веревку, которой сетка была привязана к верхней ветке, готовый вовремя спустить ее вниз. Дело было трудное и очень опасное. Хотя половина тела пифона была в плену, но и хвостом он мог нанести смертельный удар. Когда распрямили последнее кольцо, люди туго натянули все веревки и сетку опустили на землю.

Пока она еще не совсем касалась земли, мы занялись мордой пифона. Ему удалось просунуть ее сквозь петли сети, и он угрожающе шипел. Пифон не ядовит, но он может крепко укусить. Один из мужчин снял свой саронг. Его сложили и, набросив на голову, втолкнули морду змеи обратно в сетку. Потом все принялись навертывать свободный конец змеи на сетку с его другой половиной, как навертывают шпульку. Всеми имевшимися в наличии веревками его опутали так, что он пошевелиться не мог. Потом весь этот приятный сверток привязали к шесту. Сверток оказался длиной футов в восемь, его прикрепили с двух концов к шесту, чтобы удобнее нести. Пифон весил фунтов двести. Длины он был в двадцать футов. Мы провозились над ним два часа без перерыва. Заставить малайцев работать в течение двух часов без остановки — само по себе чудо. Пот лился с них градом. Я решил, что им надо отдохнуть, прежде чем идти в обратный путь. Мы уселись на землю. Я курил, а они жевали бетель. Каждый рассказывал, что именно он подумал, когда увидал, как мешок, словно живой, шевелится в воздухе.

Абдул Рахман наклонился ко мне. Он смущенно дотронулся до лба рукой:

— Не сделает ли туан чести, — сказал он, — открыть мне, какое заклинание он произнес, когда увидел, как поднялся мешок? Это были слова могущественных чар?..

С минуту я не мог припомнить. Потом вдруг вспомнил, что я закричал по-английски: «Этого и спьяну не увидишь!»

— Абдул Рахман, — торжественно ответил я, — это такое заклинание, которое усмиряет самого страшного дьявола.

Назад: Глава третья КЛЕТКИ ЗА БОРТ

Дальше: Глава пятая БИТВА ТИГРА С БУЙВОЛОМ